Résumés

Résumé

L’espace géographique dans lequel agissent les instruments de la coopérative importée en pays bamiléké est pour l’essentiel représenté par la province de l’Ouest, dans l’actuelle division administrative du Cameroun. La greffe de ce modèle importé dans la région se juxtapose aux structures des réseaux de la solidarité traditionnelle. Cette juxtaposition va favoriser un fonctionnement en décalage avec les codes habituels associés à la réalité concrète. Elle nécessitera, pour survivre par la suite, une double mutation intégrée au sein du même corps sociétal en réalisant, d’une part, le passage de la solidarité à la rentabilité et, d’autre part, le passage de la communauté à l’organisation.

Mots-clés :

- Pays bamiléké,

- Cameroun,

- coopérative importée,

- greffe coopérative,

- historicité,

- éclosion coopérative

Abstract

The geographical area where the methods of the cooperative structure introduced into Bamileke country are practised, is primarily that of the Cameroon administrative division known as the “Western Province”. The transplantation of this imported cooperation model into the region means that it is now intermixed with existing solidarity networks, producing an amalgam of cooperative practices irreconcilable with traditional Cameroonian society. To continue to survive, this new mix of practices and values will have to achieve a dual transformation: on the one hand, a transition from solidarity to profitability and, on the other hand, a transmutation from the concept of community to the concept of organization.

Keywords:

- Bamileke country,

- Cameroon,

- imported cooperative,

- cooperative transplantation,

- historicity,

- cooperative development

Resumen

El espacio geográfico, donde actúan los instrumentos de la cooperativa importada en País Bamilieke, está representado en la división administrativa de Camerún, por la provincia del oeste. En la región, ese modelo trasplantado se adosa a las redes tradicionales de solidaridad, lo que favorece un funcionamiento desfasado de los códigos propios a la realidad concreta. Para sobrevivir, necesitará una doble mutación integrada al cuerpo social, procediendo ora el pasaje de la solidaridad a la rentabilidad y, luego, el de la comunidad a la organización.

Palabras clave:

- País Bamileke,

- Camerún,

- cooperativa importada,

- trasplante cooperativo,

- historia,

- eclosión cooperativa

Corps de l’article

Introduction

Le pays bamiléké est représenté, dans la période 1930-2010, par ce que les observateurs internationaux nomment « le Cameroun utile ». Dans cette grande région, l’activité économique s’articule autour de la commercialisation de deux variétés de café (arabica et robusta), produits qui ont donné prétexte à l’organisation coopérative dans la région. Sur la forme, cette organisation va exister mais, sur le fond, elle ne sera jamais dirigée par ses membres et la politique d’établissement sera conduite par un pouvoir central sans aucune légitimité démocratique au regard des principes coopératifs (ACI, 1996).

Dans ce contexte particulier, le pays bamiléké est perçu au Cameroun comme étant une double patrie. Celle d’une performance à double registre et celle d’un défi comme question pendante. Performance à double registre : d’une part, registre communautaire dans la prolifération d’un tissu tontinier dynamique admiré par les spécialistes de la région comme contre-pouvoir émergé des réseaux de la solidarité traditionnelle ; d’autre part, registre coopératif dans la notoriété de l’Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l’Ouest (UCCAO), perçue par les acteurs sociaux de base comme appareil du pouvoir au service des acteurs de la classe dominante flattés par l’illusion du democratic control cher aux Anglo-Saxons. Défi comme question pendante : celui du passage d’une certaine culture communautaire à la modernité coopérative dans un environnement économique non structuré et de tradition orale.

Cet « appareil du pouvoir », consacré dès sa création comme « Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l’Ouest » est de par son fonctionnement une organisation différente à la fois des pratiques des communautés traditionnelles bamilékées de base et des logiques d’administration coopérative venues du Nord (Noumen, 2004).

Outre l’originalité de sa structure exogène dans un environnement dominé par la complexité des alliances entre le pouvoir central et les chefferies traditionnelles (Gentil, 1985), l’UCCAO, par l’organisation de ses coopératives de base, associe très différemment les producteurs aux processus de prise de décision. Le pays bamiléké étant un ensemble de villages polygames de familles étendues avec une organisation sociale accommodée dans la codification tant du patrimoine que de la production et de la consommation. Dans cette configuration il serait absurde de parler de principes démocratiques.

Méthodologie

La situation présentée ci-dessus est la résultante d’une évolution qui remonte à l’introduction de la culture du café dans la région. Cette mutation ne peut se comprendre que dans le cadre d’une vision plus large de la géographie des interventions gouvernementales agencées en Afrique francophone. C’est pourquoi, pour mieux cerner l’évolution de l’UCCAO, qui donne lieu à différentes variantes stratégiques, nous ne présenterons pas son évolution de manière chronologique. Nous choisissons plutôt de réaliser, par une approche empirique, de grandes coupes dans l’agencement des événements qui constituent sa mémoire. Cette approche s’appuie essentiellement sur le dépouillement d’archives, la recherche de témoignages, l’observation non participative sur le terrain (pour une détermination des causes et des conséquences réelles à la base des problèmes liés à l’historicité de la coopérative importée) et sur un corps théorique (formulé et développé dans les revues coopératives (Noumen, 2009)) issu d’une filiation intellectuelle (celle des utopistes du mouvement coopératif, Charles Gide et Henri Desroche) (Desroche, 1964) (figure 1). L’origine généalogique de l’UCCAO remonte à la recommandation de 1943 de la Conférence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui demande de susciter la pratique coopérative dans les économies périphériques.

Dans cet espace géographique, l’état de l’art se présente sur une voie à sens unique qui autorise tout de même des récurrences, des renaissances et des attaches identiques :

Des attaches relatives à la question récurrente de la transplantation de la forme coopérative dans les pays du Sud (Desroche, 1964 ; Gentil, 1985 ; Belloncle, 1988 ; Develtere, 1998).

Des attaches envisagées et définies par le projet coopératif, notamment dans sa dimension de greffage, et son analyse à travers le quadrilatère des forces internes (Desroche, 1976 ; Vienney, 1982).

Des attaches modélisées par une analyse endogène des coopératives importées (Noumen, 2004, 2008, 2011) : son éthique méthodologique d’une part (Collectif, 2008) et leur mémoire organisationnelle d’autre part.

Figure 1

Schéma méthodologique

Les archives consultées sont celles de l’Alliance coopérative internationale (ACI) et du Bureau international du travail (BIT) sur la transmission des statuts coopératifs de la tradition de solidarité britannique aux valeurs communautaires africaines (Noumen, 2011). Cette quête, dans un objectif de communication de sens, doit confronter deux points de vue : celui des agences de développement auteures des archives recensées, et le nôtre dans le choix de ces archives. L’utilisation des archives s’inscrit dans une optique de compréhension du dispositif et dans une logique de socialisation avec le milieu étudié dans l’objectif de construction d’un modèle de coopérative importée. Les témoins privilégiés (paysans coopérateurs, notables et fonctionnaires attachés à l’UCCAO), dans un contexte de réception manifeste, nous permettent de saisir la réalité sociale et contribuent à alimenter l’heuristique de l’histoire dans les coopératives importées avec la finalité de mettre (ou pas) en évidence le respect des règles universelles. Quant à l’observation, même si elle est perçue comme un genre mineur dans la gamme des outils de recherche (Coenen-Huther, 1995), elle permet de comprendre les mécanismes de l’interaction sociale et les contradictions fondées sur la réalité concrète à travers une réflexion entre l’intérêt de l’archivage, l’apport des témoins privilégiés et l’élaboration des modèles de développement et de médiation.

Tous ces outils méthodologiques, par une mise en relation entre différents éléments dans l’objectif de transformer un objet empirique en objet sociologique, participent à la compréhension du cheminement effectué par les coopératives importées, dans une logique inspirée par les pionniers de Rochdale et analysée par Henri Desroche (1914-1994) dans le cadre, notamment, de son quadrilatère des forces internes dans les organisations coopératives (Desroche, 1976) et les travaux de Pierre Jarniou (1923-1999) sur une conceptualisation de la forme organisationnelle en tant que système politique (Jarniou, 1981).

Cette démarche trouve sa justification dans la volonté de faire, de la forme coopérative, un outil de transformations sociales. Une telle volonté se retrouve déjà dans un rapport du BIT sur « le mouvement coopératif et les problèmes actuels », issu d’une rencontre à Montréal en 1945, ainsi que dans le rapport Martin de 1947, de la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA). L’ACI prône le développement de la communauté coopérative internationale en rappelant, d’une part, les valeurs à la base de la matrice coopérative (les principes de Rochdale) et, d’autre part, ses devoirs idéologiques, son parcours historique, sa contribution à la réduction des inégalités et sa participation à l’enracinement de la justice sociale dans un environnement éthique, soutenue par une logique et une promesse d’équité entre les sociétaires (Kayo Sikombe, 2013). Sommes-nous dans cette perspective, dans le contexte de l’émergence des coopératives agricoles en pays bamiléké ?

L’histoire de l’UCCAO est un mouvement provoqué à la fois par le vécu des acteurs sociaux à la base (les planteurs) et les projets des exploitants au sommet (notables traditionnels et cadres administratifs). D’où le tableau 1 sur l’éclosion coopérative en pays bamiléké.

Tableau 1

Développement des structures coopératives en pays bamiléké (Noumen, 2011)

Cette éclosion coopérative en pays bamiléké a été inspirée et encadrée par les normes et les règles de la coopération en France, elle-même héritière d’une histoire qui débute en 1879, au congrès de Marseille. En Afrique francophone, les premières circulaires de création de SIP (Sociétés indigènes de prévoyance en Afrique occidentale française) ont été lancées en 1902 et 1909. En 1938, la SIP devient SAP (Société africaine de prévoyance) en Afrique équatoriale française. En 1947, le statut juridique des coopératives est voté au parlement et cette législation est aussi applicable au territoire d’outre-mer. Enfin, en 1955, les SIP / SAP deviennent SMDR (Sociétés mutuelles de développement rural). Ces différentes évolutions juridiques et stratégiques de structures vont contribuer à l’orientation du secteur coopératif en pays bamiléké. C’est pourquoi nous nous intéresserons à la préhistoire et à l’histoire des organisations coopératives dans cet espace géographique, d’où la nécessité pour nous d’étudier les deux périodes suivantes :

les événements ayant concouru à la naissance de l’UCCAO, en 1958 ;

la constitution et la sociologie de l’UCCAO.

L’horizon précoopératif

Le café a été introduit en 1913 dans l’actuelle province de l’Ouest du Cameroun, par les Allemands avec l’aide bienveillante du sultan des Bamoums, Ibrahim Njoya. Cependant, il faut attendre, d’une part, 1924 pour qu’un administrateur colonial français crée la première pépinière et, d’autre part, 1929 pour qu’un ingénieur agronome de la même nationalité développe véritablement cette culture et facilite la création des premiers lotissements voués à la production de café dans l’actuel département de la Ménoua. Jusqu’en 1929, cette culture va profiter quasi exclusivement aux entourages des chefs traditionnels.

Ce n’est que tardivement, en 1931, que la culture du café commencera à être diffusée dans le monde rural. Cette année-là verra la création de la première coopérative en pays bamiléké, la Coopérative du plateau bamiléké de café arabica (CPBCA), directement gérée par trois représentants de l’administration coloniale. Son siège social sera fixé dans l’actuel département du Noun.

La volonté des administrateurs coloniaux de multiplier au plus vite les structures coopératives coïncide avec l’accroissement de la production locale de café. En 1933, les premières plantations de café voient le jour dans le Bamboutos et, en 1934, le pays bamiléké accouche d’une deuxième structure coopérative dans la Ménoua. Le « bébé », conçu à l’image de sa « soeur aînée » du Noun, est venu au monde avec un plan technique. Désormais, on réalisera, à Dschang, des opérations de décorticage et de conditionnement de café. Le « nouveau-né » se nomme Coopérative des planteurs bamilékés de café arabica (CAPBCA) ; cette coopérative est une association de 37 membres avec, à sa tête, un représentant de l’administration coloniale.

Dès 1936, on peut évaluer la production locale de café, sachant que les trois quarts des surfaces cultivées sont situés dans la région du Noun. Pendant cette année, la production totale du café en pays bamiléké se chiffre à un peu plus de 400 tonnes.

En 1937, une troisième coopérative voit le jour en pays bamiléké, dans le département de la Mifi. Elle a pour dénomination sociale Coopérative des planteurs de café arabica de Bafoussam (CPCAB). Très vite, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle est confrontée à des problèmes. Pendant la guerre, l’activité coopérative fonctionne au ralenti et, juste après le conflit, naît une vive contestation au sein de la CAPBCA, qui aboutit, en 1948, à la scission et à la création d’une seconde coopérative dans le département de la Ménoua : la Coopérative de production, de collecte et de vente (COOPCOLY). Cette structure reproche à la CAPBCA d’être un instrument de contrôle de l’activité paysanne complètement aux mains du pouvoir colonial. Dans la pratique, la COOPCOLY affiche, sans aucune ambiguïté, ses ambitions d’autonomie.

Après 1948, année qui scelle la mise en place du premier paysage coopératif en pays bamiléké, les choses vont aller très vite. C’est ainsi que, pendant la campagne 1958-1959, les coopératives désunies vont faire face à la chute du prix du café sur le marché local. Cette situation économique difficile viendra se doubler du malaise social que traverse le pays bamiléké. La population rurale va connaître une rapide évolution et, du fait de la pression démographique en pays bamiléké, les paysans vont émigrer dans les zones riches en main-d’oeuvre. Les migrations vont provoquer une forte baisse de la population active au village et une baisse relative de la production de café.

Pour régler les différents problèmes qui se posent dans la production locale de café, l’administration coloniale subventionne, en 1958, les installations de la CAPBCA. Cette générosité des pouvoirs publics est très mal perçue par les autres coopératives, qui la considèrent comme un acte sectaire des pouvoirs publics dans le but de sauver la coopérative qui leur est acquise.

Au cours des années 1956-1958, l’administration coloniale locale, pour des raisons d’efficacité, caresse déjà l’idée d’une décentralisation coopérative, chose qui sera autoritairement faite après l’assemblée générale extraordinaire de septembre 1957. Chaque subdivision administrative est alors dotée d’un appareil coopératif. Les coopérateurs n’ayant pas bénéficié de formation coopérative préalable, les différents appareils, dès leur création, sont confrontés à des problèmes de gestion et d’organisation. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’administration de l’époque, pour tenter d’accrocher les paysans aux différentes structures coopératives, favorise systématiquement les élections des notables bamilékés au sein des différents conseils d’administration. Il est évident que septembre 1957 (ambition de décentralisation coopérative par le sommet et signe de la première tentative de constitution de l’Union coopérative) est la répétition générale avant la grand-messe de l’union, prévue pour 1958.

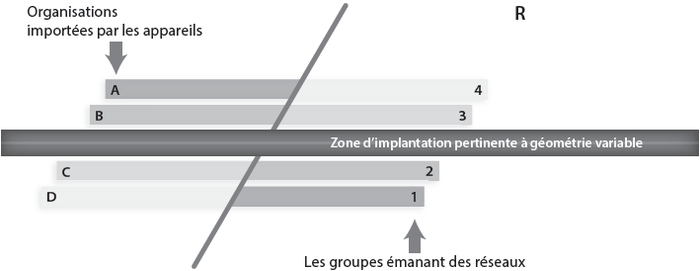

De cette évolution historique nécessaire à la pertinence, pour les acteurs du sommet, de l’UCCAO en tant qu’organisation, nous proposons un schéma explicatif (figure 2) de l’évolution de ce type d’entreprise dans les sociétés africaines.

Figure 2

Modèle explicatif de la coopérative importée

Cet environnement (R), dans lequel baignent les instruments de l’économie domestique, montre que la coopérative née de la volonté des appareils (aux premières années de son introduction) s’est développée normalement. Au fur et à mesure que la coopérative agrandit son champ d’opérations et d’interventions vers les approches de la « vraie société » (de A vers B), son champ d’efficacité diminue. Elle commence à perdre sa crédibilité, car son mode de gestion exogène est de plus en plus en contradiction avec les comportements culturels de la société qui l’héberge. Dès lors que le seuil de rupture de développement (S) est franchi (de B vers C et D), la coopérative importée n’est plus qu’un colosse au pied d’argile, car la réalité sociale ne répond plus à la rationalité des appareils ; son mode d’organisation et d’appréciation des événements ne lui permet plus de remplir les missions qui sont les siennes ; les conditions d’efficacité et de concurrence nécessaires au bon développement de ce type de structures sociales concrètes ne sont plus remplies.

Dans cet environnement concret, les associations d’entraide et de crédit mutuel, qui sont des organisations précoopératives, se développent normalement (en zones 1 et 2). La compensation est excellente, les taux de remboursement, par exemple, de l’économie tontinière dans ces zones avoisinent les 100 %. Mais, lorsque les réseaux de solidarité commencent à se moderniser en cheminant vers des logiques économiques plus structurées et moins informelles (de la zone 2 vers la zone 3), ces groupes précoopératifs traditionnels, à leur tour, commencent à perdre la souplesse qui fait leur attrait et petit à petit sont contraints, pour survivre, de passer du communautaire au coopératif et de la solidarité à la rentabilité.

La coopérative importée va donc se développer dans une société où les associations traditionnelles d’entraide et de crédits mutuels régissent l’ordre social. Dans cet environnement, deux formes d’organisation coexistent.

Le premier type, né de la base, se développe dans les réseaux de la solidarité traditionnelle. Il s’agit ici d’une association à forme communautaire ayant beaucoup de mal à se développer dans une économie plus structurée et répondant au besoin immédiat des membres du groupe. Il ne faut pas confondre cette association avec des organisations combinant groupements indigènes et activités de crédit d’approvisionnement et de commercialisation en vue de mobiliser des ressources grâce aux contacts économiques établis avec l’extérieur (Vienney, 1982). Ces dernières organisations ne sont pas des impulsions du sommet administrées selon les logiques proposées par Henri Fayol, dans son ouvrage amiral (Fayol, 1916).

Le second type, né du sommet, est une organisation exogène qui, dans le contexte local, constate que son mode de gestion ne lui permet pas de remplir les conditions d’efficacité et de concurrence nécessaires à son bon fonctionnement. Dans cet environnement, les coopératives sont composées d’éléments dont les articulations sont inadaptées au fonctionnement d’une économie non structurée, car développant des mécanismes qui engendrent des blocages. Cette situation n’a rien à voir avec les institutions coopératives qui se sont formées en Europe en opposition au développement du capitalisme.

Cette logique d’importation du modèle exogène va déboucher sur une logique d’hybridation. En effet, les flux, les biens et les symboles conçus et façonnés par la culture venue du dehors seront appropriés sous certaines conditions par la société réceptrice, sans pour autant exclure, çà et là, la violence du rejet et de la recomposition identitaire. Dans ce contexte complexe d’impédance culturelle, la démarche coopérative est considérée comme étant un moyen pour éliminer progressivement le mode de production local, sans pour autant rompre avec les rapports d’exploitation qui caractérisent la société bamilékée. Ce mode de production est préservé comme mode d’organisation sociale, producteur de valeurs au service de la classe dominante, à l’origine du projet coopératif.

Malgré tout, nous pouvons envisager, dans cet environnement, des conditions de viabilité des organisations importées. Il ne s’agit pas uniquement de retrouver dans la case en feu une échappatoire, mais de réussir l’organisation conçue ailleurs qui doit se réaliser dans les coutumes et les modes de vie de l’Afrique subsaharienne en dégageant les traits communs nécessaires à la logistique organisationnelle des situations et au bon fonctionnement du système. Il s’agit ici de sortir de la croyance aux vertus de la vision dominante de l’organisation dans les sociétés en développement, qui crée la douleur en prévoyant la formule analgésique. Pour apporter une réponse globale aux questions soulevées par la brutalité de la réalité sociale face aux organisations importées, nous proposons un modèle bâti autour d’une zone de médiation qu’on nomme « zone d’implication pertinente à géométrie variable », qui n’est rien d’autre qu’une zone médiane de contact et de transaction entre les partenaires du sommet et de la base.

Figure 3

Zone de médiation entre les structures du sommet et de la base

Notre objectif avec ce modèle (figure 3) est de trouver, dans les traditions d’organisation interne au continent, les solutions à la crise économique que traverse la société africaine fragilisée par des contacts exogènes non maîtrisés car, d’une part, nous sommes persuadés que la nature de l’interaction entre l’organisation importée et son environnement favorise des organes qui ont leur spécificité, des rôles et des procédures établissant des contextes de décisions, validant des pratiques sociales et apportant des réponses aux problèmes ; d’autre part, nous croyons que les logiques externes d’implantation et les réflexes internes d’assimilation ou de rejet définissent l’identité de l’organisation. Leur harmonie par le système de finalisation et leur pratique ont un double effet :

elles définissent les limites de l’organisation en conjuguant ses règles de fonctionnement aux codes de la réalité de l’environnement ;

elles montrent son potentiel et ses capacités en renforçant son pouvoir de dissuasion et de négociation, en améliorant son système d’intériorisation (Vienney, 1982).

L’imbrication entre l’organisation importée par les appareils et les organes qui émanent des réseaux peut être perçue comme une source d’avantages mutuels au sein de l’environnement dans lequel ces organismes sont contraints de vivre. Il faut préciser que notre zone de médiation ne fonctionnera que si les organisations importées tournent le dos à la notion de valeur ajoutée, qui est une approche confinée à l’intérieur de l’entreprise, au profit d’une autre notion plus équitable, qui est celle de la chaîne de valeur source d’avantages partagés. Il s’agit d’une administration d’ensemble exigeant une vision allant au-delà de la structure sociale concrète pour in fine permettre à chaque entreprise, du sommet comme de la base, de parvenir à un avantage compétitif en termes de coûts réalisés aussi bien dans le processus de production que dans l’intervention logistique.

Précisons qu’il s’agit d’un avantage concurrentiel qui permet à une organisation de surpasser la concurrence. Il est en cela différent du facteur-clé de succès, qui est le même dans toutes les entreprises en activité sur le marché.

Mais alors, d’où nous vient cette forme entrepreneuriale qui séduit en Afrique, certes pour des raisons différentes, aussi bien les acteurs de la classe dominante que les éléments parfois même inorganisés des réseaux ? Nous examinerons cette situation à la lumière de l’originalité de l’expérience du développement coopératif en pays bamiléké.

L’horizon coopératif

En pays bamiléké, l’idée d’une union coopérative est dictée par les intérêts économiques. En effet, pour rendre plus efficaces les organisations coopératives de base existantes, il fallait adapter à la région une nouvelle stratégie de structure. Celle-ci naîtra dans un contexte douloureux pour réaliser les objectifs suivants, imposés par la politique des pouvoirs publics :

garantir la vente du café provenant des planteurs sociétaires et des coopératives de base ;

faciliter les opérations de production, de transformation et de commercialisation du café ;

garantir la qualité du produit par une unification des méthodes liées aux techniques modernes du café ;

promouvoir le développement coopératif régional par le canal des petites plantations familiales (UCCAO, 1992).

Pour ce faire, une assemblée générale constitutive est convoquée pour septembre 1958. À cette date, les autres coopératives déplorent l’absence de la CAPBCA de Dschang opposée à la proposition de Bafoussam comme siège social de l’Union. Pendant ce mois de septembre, la constitution de l’UCCAO n’est pas effective. Les délégués croient toujours à un retour de la coopérative de Dschang. Ils se trompent, du moins provisoirement car le 17 octobre 1958, après le refus catégorique de la CAPBCA d’adhérer à l’UCCAO tant que la ville de Dschang n’en sera pas le siège social, les autres délégués votent les statuts de l’Union, et l’UCCAO naît officiellement. Cet « heureux événement » n’a pas mis fin aux difficultés de la période « prénatale ». En effet, lors de la formation du premier conseil d’administration, les délégués de Bafoussam, Foumbot et Mbouda décident de ne pas élire le conseil tant que la CAPBCA n’aura pas adhéré à l’Union. Le pouvoir central n’apprécie pas beaucoup le retard pris par son processus de restructuration du paysage coopératif bamiléké. Finalement, le 24 octobre 1958, lors d’une réunion tenue chez le chef de région administrative de l’Ouest, le président de la CAPBCA annonce l’intention de son organisation d’adhérer à l’UCCAO.

Le 12 novembre, les délégués se réunissent pour débattre des trois points suivants : l’adhésion de la CAPBCA, la fixation du siège social de l’UCCAO et l’élection du bureau. Le premier point est adopté à l’unanimité, puis le siège de l’Union est fixé à Bafoussam et le premier conseil d’administration est élu le 12 décembre avec un bureau de quatre membres.

Le 16 septembre 1959, conformément à la loi régissant les organisations coopératives au Cameroun, l’UCCAO reçoit son agrément officiel et la première carte officielle des coopératives en pays bamiléké est ainsi constituée (CAPBCA dans le Noun et dans la Ménoua, CPCAB dans la Mifi, CPCAM dans le Bamboutos). Cette carte coopérative va connaître de nouveaux développements dès 1961 avec, d’une part, l’adhésion de la COOPCOLY à l’UCCAO et, d’autre part, la constitution des coopératives de Bafang et Bangangté fonctionnant sous le couvert de la CAPBCA. La coopérative, dont le siège est à Bafang, se nomme Coopérative des planteurs de café robusta de l’Ouest (COOPLACAHN). Il faudra attendre 1971 pour obtenir l’adhésion de la COOPLACAHN à l’UCCAO alors que la culture du café a été introduite dans le haut Nkam en 1930. La seconde coopérative, née en 1961, est celle de Bangangté, la Société coopérative agricole des planteurs du café arabica de Ndé (SCAPCAN). Son adhésion à l’UCCAO remonte à 1971, alors que la culture du café arabica est présente dans le Ndé depuis au moins 1940. Après cette double adhésion de 1971, coïncidant avec l’une des dernières réformes de l’Union, une nouvelle organisation va voir le jour.

Sous le régime de la loi camerounaise sur les coopératives de 1974, l’UCCAO connaîtra une plus ou moins bonne fortune au fil des différents marchés de café qui vont moduler son régime de fonctionnement, jusqu’à la loi de 1992 concernant la privatisation des coopératives, donc le dépérissement des tutelles étatiques et de leur fonctionnariat. En pays bamiléké, l’histoire des coopératives est intimement liée à la volonté et à la nécessité d’intervention de l’État dans le monde paysan. Les coopératives bamilékées n’ont jamais été la résultante d’un mûrissement de la base. L’histoire de l’UCCAO est celle de la création des structures coopératives multiples qui ne tiennent pas compte de l’état des structures sociales réelles et du niveau d’acceptation ou de rejet des coopératives par les acteurs sociaux de base.

Discussion-conclusion

En pays bamiléké, les coopératives ne sont pas l’émanation sociale d’un mouvement spontané. Ce sont des instruments d’agence d’une situation historique autoritaire et antidémocratique qui légitimait l’introduction de la forme coopérative pour mieux contrer toute initiative d’émancipation populaire pouvant changer à l’avantage des peuples les rapports sociaux et économiques imposés par la violence coloniale, dans un environnement de lutte de libération nationale pilotée par les maquisards de l’Union des populations du Cameroun (UPC). L’époque et le contexte montrent que ces coopératives sont exclusivement au service des intérêts de l’État colonial, puis de l’État du Cameroun, des entreprises privées propriétés des notables et des acteurs au sommet qui contrôlent l’essentiel des ressources disponibles en pays bamiléké. Face à ces contraintes sociopolitiques, une structure de type coopératif va être imposée, avec la particularité qu’elle ne sera ni définie ni animée par ses sociétaires, les agences publiques se chargeant de tout car, en définitive, elles sont à la fois promotrices, maîtres d’oeuvre et bénéficiaires. Ce raisonnement n’est pas uniquement spécifique à l’Ouest camerounais. Nous retrouvons le même processus dans les coopératives en Afrique de l’Ouest (Gentil, 1985).

La complexité liée à cette implantation coopérative est d’autant plus importante que nous devons tenir compte de la dimension sociale et humaine, qui est par définition pratiquement inadaptable. Cela bat en brèche le présupposé qui veut que la coopérative se conjugue avec la réalité sociale locale, la réception du modèle coopératif étant avant tout un phénomène d’acculturation.

Tout d’abord, la réalité sociale est brisée par la forme importée, annihilant et remplaçant les cadres endogènes et les logiques internes ; c’est la soumission au modèle imposé, dont on a sous-estimé l’importance en négligeant les processus sociaux concrets qui influencent et déterminent les pratiques locales.

Ensuite, est substitué à ces pratiques locales un système auquel, bien qu’incompris par la base, est accordé plus de valeur, davantage d’excellence, malgré le fait que les organisations qui s’installent seront des coopératives sans coopérateurs au sens des principes de Rochdale.

Enfin, s’opère par la pratique une synthèse, au niveau de la forme et non du fond, entre les systèmes d’organisation. Il s’agit ici d’une adaptation des pratiques locales aux logiques d’une pensée exogène. Pour les partisans de ce modèle recomposé, ce qui est ainsi offert par les agences est plus une méthode pour penser et agir qu’un modèle idéologique à suivre ou à entériner, sa mission essentielle étant l’implantation et le développement des organisations nécessaires à l’introduction des cultures de rente. Nous retrouverons ce schéma un peu partout en Afrique francophone (Gentil, 1985 ; Belloncle, 1988).

La réception d’un modèle importé est un trait caractéristique de l’évolution des organisations ; c’est un échange perpétuel des valeurs entre les différentes cultures, sans être le carrefour du donner et du recevoir, environnement où les systèmes se confrontent pour mieux se construire.

Le caractère créatif de cet échange, du point de vue de l’héritage coopératif, pourrait être comparé au « greffage », d’où la complexité des situations subséquentes selon que l’organisme admet ou rejette la greffe, selon qu’une immunologie en facilite l’admission ou bien que l’hétérogénéité ou la brutalité en déclenche le rejet.

Tout échange suppose une libre résolution entre les deux parties. Pour cette raison, il serait difficile de considérer comme un échange l’opération de greffage. On peut cependant se demander de quelle manière la réception s’est déroulée. La première phase juxtapose le modèle coopératif étranger à l’organisation traditionnelle. La deuxième facilite le rapprochement du modèle de gestion coopératif importé avec la réalité sociale alors que la troisième est opérationnelle : le modèle imposé fait ici l’objet d’une assimilation ou d’un rejet.

Cette typologie de la réception est le produit d’un échange avec les témoins privilégiés, d’une observation non participante des différentes étapes de l’implantation et du vécu des coopératives importées, car elle nous paraît essentielle pour qualifier l’attache des modèles hérités de la colonisation. Mais, au-delà de ce vécu, quelles raisons objectives ont favorisé cet héritage ?

Tout d’abord, les colonisateurs, pour des raisons économiques, doivent organiser la culture des produits tropicaux dans un environnement où la tradition coopérative est étrangère ; d’où une adoption pure et simple du modèle français soutenu par des spécialistes chargés d’élaborer les normes et les règles qui administreront le secteur, sans aucune articulation logique entre l’association des personnes et l’UCCAO. Ensuite, le fait que ces coopératives soient des organisations nées du sommet va en renforcer la tendance centralisatrice, ce qui tend davantage à écarter les contre-pouvoirs, véritables éléments de démocratisation organisationnelle.

L’immersion du modèle coopératif en Afrique noire est fondée sur le postulat qui veut que l’économie africaine soit communautaire ; cela se justifie par le culte de la solidarité, qui trouve son expression dans un vécu traditionnel soutenu par une idéologie de partage dans une économie agricole, de consommation intérieure, à l’abri des techniques modernes, aux besoins limités et sans régime de salariat. Dans cet environnement, le développement de la coopérative s’inscrit dans un cadre politique et idéologique. Pour Mamadou Dia (1911-2009), « (…)une économie rénovée par la technique, la coopérative s’ouvre sur d’immenses perspectives. Elle devient une fenêtre ouverte sur un humanisme authentiquement africain » (Dia, 1951 : 16). Cette vision modérée et éthique des choses semble être en décalage avec les véritables missions de la coopérative inspirées par le pacte colonial. En réalité, en Afrique, cette forme sociale coopérative est maintenue comme mode d’organisation sociale, créateur de valeur au service de la classe dominante.

Parties annexes

Bibliographie

- ACI (ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE) (1996) Déclaration sur l’identité coopérative internationale du congrès de Manchester (1995). Dans ACI, Les principes coopératifs. Genève.

- BELLONCLE, Guy (1988) L’axiologie coopérative et les aléas des transferts Nord-Sud. Leçons d’Afrique noire. Archives de Sciences Sociales de la Coopération et du Développement, no 83, p. 69-83.

- Coenen-Huther, Jacques (1995) Observation participante et théorie sociologique. Paris, L’Harmattan.

- COLLECTIF (2008) Éthique en stock : l’éthique au travail et dans les organisations, « Coopératives importées : éthique coopérative versus règles formelles ». Orléans, Presses universitaires d’Orléans.

- DESROCHE, Henri (1964) Coopératives africaines : jalons instructifs d’une recherche comparée. Archives internationales de sociologie de la coopération, no 16, p. 131-185.

- DESROCHE, Henri (1976) Le projet coopératif : son utopie et sa pratique, ses appareils et ses réseaux, ses espérances et ses déconvenues. Paris, Les Éditions ouvrières.

- DEVELTERE, Patrick (1998) Économie sociale et développement : les coopératives, mutuelles et associations dans les pays en développement. De Boeck, Université de Bruxelles.

- DIA, Mamadou (1951) Contribution à l’étude du mouvement coopératif en Afrique noire. Paris, Présence africaine.

- FAYOL, Henri (1916) Administration industrielle et générale. Paris, Dunod.

- GENTIL, Dominique (1985) Les mouvements coopératifs dans l’Afrique de l’Ouest francophone : interventions de l’État ou organisations paysannes. Paris, École des Hautes études en sciences sociales, Département des lettres et des sciences humaines, thèse de doctorat d’État non publiée.

- JARNIOU, Pierre (1981) L’entreprise comme système politique. Paris, Presses Universitaires de France.

- NOUMEN, Robert (2004) L’historicité de la coopérative importée. Les rendez-vous de l’économie sociale et solidaire. Châteauroux, Institut universitaire de technologie de l’Indre, Université d’Orléans.

- NOUMEN, Robert (2008) Les coopératives : des utopies occidentales du XIXe aux pratiques africaines du XXe. Histoire de la gestion vingt ans après. Revue française de gestion, nos 188-189, nov-déc, p. 271-282.

- NOUMEN, Robert (2009) Les revues coopératives : de l’horizon « rêvé » à l’horizon « revisité » 1840-1940. Revue des sciences de gestion, Management Sciences, no 68/2008, p. 139-159.

- NOUMEN, Robert (2011) La Coopérative Importée : historicité, contraintes, projet, pratiques et déconvenues. Montréal, Éditions de la Recherche.

- UCCAO (UNION CENTRALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES DE L’OUEST) (1992) Les archives de l’UCCAO. Cameroun, divers documents non publiés.

- VIENNEY, Claude (1982) Socio-économie des organisations coopératives. Paris, Les éditions du CIEM.

Liste des figures

Figure 1

Schéma méthodologique

Figure 2

Modèle explicatif de la coopérative importée

Figure 3

Zone de médiation entre les structures du sommet et de la base

Liste des tableaux

Tableau 1

Développement des structures coopératives en pays bamiléké (Noumen, 2011)