Résumés

Résumé

Dans le présent article, l’auteur cherche à approfondir la « sociologie du cinéma » amorcée par Pierre Sorlin en posant les jalons d’une sociologie du film capable d’intégrer les apports de l’analyse de film. En s’appuyant sur les acquis des travaux d’histoire du cinéma, sur la réflexion patiente des historiens d’art et, aussi, sur deux études de cas portant sur l’oeuvre de Hitchcock et celle de Godard, il trace les contours théoriques d’une sociologie du film. Elle commence avec une définition originale du film, considéré comme un processus qui traverse des états différents tout au long de son histoire. Cette définition suppose un ensemble de concepts que l’auteur s’attache à présenter, avec l’espoir d’en réduire le nombre et de les adapter aux différentes pratiques de recherches. On appelle institution cinématographique le lieu où les films sont fabriqués suivant des directives caractéristiques : les directives définissent les genres et les formats des projets de film entrepris. Les cinéastes, pour réaliser ces directives, utilisent des modèles énonciatifs qui relèvent de leur compétence. Ainsi, chaque film peut être mesuré par rapport aux habitudes et conventions que ces modèles impliquent. En ce sens, il constitue une image ou une paraphrase de son institution : il en figure la logique propre. L’interprétation du film achevé procède de l’une ou l’autre logique du lieu où il est présenté. On appelle institutions d’interprétation de tels lieux. Un film y est interprété suivant le savoir culturel des publics qui, à partir de leur conception du monde et à partir du contexte de fabrication du film, lui appliquent les modèles interprétatifs qu’ils jugent appropriés. Ce qu’on appelle « le sens » d’un film est donc exactement le résultat d’un processus interprétatif particulier, et la sociologie du film doit nécessairement tenir compte du fait qu’un film possède en général plusieurs significations, chacune d’elles résultant de la rencontre entre le film et un public spécifique.

Abstract

In this article, the author develops Pierre Sorlin’s idea of a “sociology of the cinema” by laying down the basis for a sociology of the film which could incorporate the contributions of film analysis. Using what we know from histories of the cinema and the patient work of film historians, in addition to two case studies, on Hitchcock and Godard, he sketches the theoretical framework for a sociology of the film. This sociology begins with an original definition of film, seen as a process which takes various forms throughout its history. This definition presupposes a range of concepts which the author introduces in the hope of reducing their number and adapting them to different research practices. The site of film production is known as the cinematic institution, where films are made according to typical directives; these directives define the genre and format of the films being produced. In order to carry out these directives, filmmakers use models of enunciation within their own field of activity. In this way, any film can be measured against the customs and conventions involved in these models. In this sense, the film is an image or paraphrase of its institution: it gives form to its internal logic. Interpretation of the completed film is carried out according to a particular logic of the place where it is shown. Such places are known as interpretative institutions. There, a film is interpreted according to the cultural knowledge of audiences who, using their conception of the means by which and context in which the film was produced, apply the interpretative models they deem appropriate. What we call a film’s “meaning” is thus the exact result of a specific interpretative process, and a sociology of the film must take into account the fact that a film usually has several meanings, each one the result of an encounter between a film and its specific audience.

Corps de l’article

Il y a presque trente ans paraissait l’ouvrage de Pierre Sorlin (1977) intitulé Sociologie du cinéma. Ce livre remarquable n’a pourtant pas fait école. En France, les chercheurs n’étaient alors pas vraiment intéressés par le cinéma : ils étaient trop passionnés par les films et leurs particularités pour « penser » ce dernier. De fait, le domaine de la sociologie du cinéma y est demeuré quasi inexploré jusqu’à aujourd’hui, mais la tendance commence à s’inverser. Notons, toutefois, qu’une affirmation comme la suivante :

Il existe un milieu du cinéma, un ensemble partiellement homogène dont les orientations, les tendances, la position dans le champ comptent davantage que les idées de quelques personnes, même si ces personnes assument une responsabilité considérable dans les films dont elles s’occupent

p. 95

semble avoir orienté malgré tout certaines recherches historiques, comme celle de Noël Burch et de Geneviève Sellier (1996) ou celles de Jean-Pierre Bertin-Maghit (1980 et 1989). À l’inverse, la sociologie du cinéma, ou plus généralement l’étude du cinéma par les disciplines des sciences sociales, a connu un rayonnement important en Angleterre et aux États-Unis.

Une particularité significative de l’ouvrage de Pierre Sorlin est de ne pas vouloir abandonner l’analyse de film aux seuls sémiologues. C’était audacieux dans le contexte de la sociologie, qui n’aime guère avoir affaire trop directement aux artefacts sémiotiques comme les oeuvres filmiques. C’était par contre tout à fait logique dans le cadre du développement des études cinématographiques françaises, profondément marquées par ce qu’on a appelé « l’analyse du film ».

Ma propre réflexion repose sur l’hypothèse suivante : les films sont des points de repère essentiels de la recherche sociohistorique. Ils ne doivent donc pas être appréhendés isolément, mais plutôt comme des points d’articulation ou de liaison entre des communautés humaines souvent fort différentes. Deux tentatives d’analyse limitées m’ont jusqu’ici permis de mettre en évidence la complexité de cette entreprise. Dans la première (Esquenazi 2002), j’ai essayé d’expliquer comment les contradictions prévalant au sein d’un milieu de production pouvaient imprégner un film — Vertigo, tourné par Hitchcock en 1957 — au point d’en constituer la trame, tout en résumant les pratiques usuelles de ce milieu et en annonçant des pratiques futures. Dans la seconde (Esquenazi 2004), j’ai voulu démontrer, d’une part, comment une série de films — la production de Godard entre 1959 et 1968 — pouvait dépeindre la situation culturelle ambiante au moment de sa production (c’est-à-dire la situation culturelle française du temps) et, d’autre part, comment ces films constituaient à la fois des oeuvres et des tentatives d’autolégitimation de la part de leur auteur. Je tire de ces expériences certaines leçons théoriques, une sorte de modèle d’étude sociologique du film dont je vais maintenant tenter de décrire les principales caractéristiques. En cours de route, je proposerai mes résultats sous forme de préceptes encadrés et de quelques schémas, tout en ayant recours à un certain nombre d’exemples, tirés pour la plupart de mes travaux antérieurs : bien que je déplore la facilité de ce procédé, chacun de ces exemples me semble suffisamment représentatif pour permettre la généralisation du modèle d’étude et son application à d’autres films.

Réflexion liminaire sur le concept de film

Force est de constater que la notion à laquelle renvoie le terme « film » varie selon les chercheurs. Siegfried Kracauer (1973) fait du Cabinet du docteur Caligari le réceptacle des angoisses allemandes, tandis que Bellour considère La mort aux trousses comme un texte aux innombrables ramifications : le film de Murnau est défini comme le reflet d’une société ; celui de Hitchcock, comme une unité de discours. Aussi distinctes soient-elles, les définitions de ces deux auteurs n’en demeurent pas moins crédibles et convaincantes au sein de leur démonstration respective. Nos pratiques habituelles nous ont d’ailleurs habitués à de tels passages d’une compréhension à l’autre d’un même film. Dire du Mépris qu’il est « un film avec Brigitte Bardot » ou affirmer qu’il est « un film de Jean-Luc Godard » supposent des définitions de l’objet certainement distinctes, et non moins fréquentes. L’enquête montre que cette incertitude touche également les metteurs en scène : Godard a longtemps répété qu’il croyait faire, avec À bout de souffle, un polar façon Preminger, après avoir assuré qu’il s’agissait d’un documentaire sur Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo.

Comment expliquer cette variation ? Ou, plus exactement : faut-il vraiment l’expliquer ou simplement la constater, comme l’on constate que, dans la vie courante, une même énonciation est l’objet d’interprétations différentes ? Quand John Wayne, à la fin de Rio Bravo, veut interdire à Angie Dickinson de descendre chanter en petite tenue et qu’il lui dit : « You wear those things in public, I’ll arrest you », il croit prononcer un avertissement ; mais la jeune femme y perçoit une déclaration, malentendu que John Wayne est finalement trop content de ne pas dissiper. Aucune énonciation d’un objet symbolique (une phrase, une image, un livre, un film) n’a de sens sans le contexte qui l’accompagne, et sur lequel il peut y avoir ou non accord entre les partenaires de la communication.

L’observation nous conduit donc au constat suivant : un « objet » symbolique est justement moins un objet qu’un processus. Dans la mesure où ce n’est pas sa teneur matérielle qui le définit comme symbolique (un tableau est plus qu’un morceau de toile ; un film, plus qu’un bout de pellicule) et où sa signification varie en fonction des contextes où il est appréhendé, l’« objet » symbolique est fondamentalement défini par la trajectoire ou le mouvement qui l’anime. À chaque étape de son parcours, son sens se déplace, se transforme, parfois se métamorphose, et l’ensemble de ces déplacements constitue sa valeur symbolique.

Prenons un exemple : le film The Big Sleep a été, entre autres, un roman de Raymond Chandler ; un projet de William Faulkner et de Howard Hawks ; un scénario de Brackett et de Faulkner, puis de Furthman ; un film en production aux studios Warner Bros ; un tournage agité en raison de l’histoire d’amour encore contrariée entre Bogart et Bacall, ses interprètes ; un échec en février 1945, puis un succès dans sa version modifiée en août de la même année ; un banal film policier à sa sortie en France ; un film d’auteur quand de jeunes critiques français, menés par Jacques Rivette, portèrent son réalisateur aux nues ; un chef-d’oeuvre de l’histoire du cinéma pour la génération cinéphile ; un non-film pour les amateurs du cinéma actuel ; et… un DVD de ma collection (voir McCarthy 1999, p. 493-512). Tout au long de cette histoire mouvementée, le titre The Big Sleep est demeuré une marque permettant de suivre la trace d’un parcours original.

Le cas de The Big Sleep, ou de n’importe quelle autre oeuvre inscrite dans l’histoire de l’art ou de la culture, confirme que les oeuvres de l’art et de la culture, plus que tout autre « objet » symbolique, doivent être définies comme des processus sociaux, souvent multiples, contradictoires et dont les ramifications se révèlent parfois innombrables.

Ma proposition est la suivante : à la nécessaire sociologie du cinéma, qui étudie les milieux professionnels ou les milieux consommateurs, ajoutons une sociologie du film, chargée de décrire les trajectoires des films, c’est-à-dire les différentes manières dont les milieux sociaux fabriquent, diffusent, s’approprient et comprennent ces processus symboliques particuliers que sont les films. Je voudrais maintenant convaincre de l’intérêt d’une sociologie du film en présentant certains de ses concepts directeurs. Quelques-uns seront empruntés aux acquis en sociologie et histoire du cinéma ; d’autres proviendront de travaux très importants en sociologie et histoire de l’art et de la littérature, qui se sont souvent révélés des sociologies des oeuvres. Je suivrai un ordre presque inévitable. Les oeuvres, films, tableaux ou romans comportent, en effet, deux modes de vie différents : ils sont fabriqués, puis sont consommés, lus, interprétés (le choix du terme dépend ici de ce qu’on appelle un film). Dans un premier temps, un film est aux mains des cinéastes ; dans un second, il appartient à ses spectateurs. Même si l’intrication entre ces deux modes de vie est forte, je séparerai méthodologiquement leurs présentations respectives.

Institutions et directives

Les films ne poussent pas dans les arbres. Ils sont fabriqués au sein de communautés organisées pour cela, communautés que Pierre Sorlin (1977) appelle « milieux du cinéma ». Ces milieux ont souvent été étudiés de façon détaillée par les historiens du cinéma. Par exemple, dans leur incontournable ouvrage The Classical Hollywood Cinema, Bordwell, Staiger et Thompson (1988) décrivent avec précision le mode de production dominant à Hollywood et affirment qu’un modèle unique de fabrication des films hollywoodiens s’est imposé entre 1917 et 1960, reposant sur une efficace interaction entre un mode particulier de production et un système spécifique de normes esthétiques. Autre exemple, celui examiné par Jean-Pierre Bertin-Maghit (1980 et 1989) : l’auteur analyse les contraintes souvent contradictoires que doivent affronter les cinéastes français travaillant pendant l’occupation, et qui les obligent à « parler d’autre chose », c’est-à-dire à filmer des scénarios sans relations apparentes avec la guerre et ses conséquences. Pour sa part, Sylvie Lindeperg (2000) étudie avec précision la logique institutionnelle qui produit les actualités à la Libération. Ces auteurs, et combien d’autres encore, réussissent à montrer comment des situations spécifiques de production sont à l’origine des grammaires filmiques employées par les cinéastes.

Le problème est complexe : il faut en effet démontrer comment des contextes économiques, historiques, sociaux, etc., se traduisent ou se monnaient en modèles filmiques, sans pour autant perdre de vue que ces modèles sont parfois utilisés de manière originale par certains « auteurs » de films. Pour ce faire, tous les travaux précédemment mentionnés usent de méthodes et de concepts distincts. Pourtant, il me semble qu’ils « tournent » autour des mêmes concepts, concepts que je voudrais mettre au jour grâce aux travaux d’historiens bénéficiant d’une longue expérience en la matière : les historiens d’art.

Il est vrai que de nombreuses terminologies ont été proposées pour étudier les communautés productrices d’oeuvres. L’espace des visions du monde (Goldmann 1964), le champ littéraire (Bourdieu 1992), les formations sociales (Elias 1991), le milieu et ses habitus (Panofsky 1967), le marché (Moulin 1967) constituent quelques-unes des plus importantes contributions en la matière. J’utiliserai, pour ma part, un terme qui revient fréquemment sous la plume de l’un ou l’autre de ces auteurs et qui a été privilégié par certains d’entre eux, comme Jacques Dubois (1986) ou Martin Warnke (1989), soit celui d’institution. Pour Warnke, « les institutions représentent des instances de médiation où s’organise une pluralité de besoins, de normes et de stratégies » (p. 4). Elles remplissent leur office en spécifiant, selon Dubois (1986, p. 33), une organisation qui définit un espace social distinctif. Les institutions assurent, de cette façon, la production des oeuvres, mais aussi le maintien de la collectivité et la socialisation des individus. Il me semble donc que l’on peut dire sans dommages que Bordwell et ses complices étudient l’institution hollywoodienne ; Bertin-Maghit, l’institution cinématographique française sous la botte allemande ; et Lindeperg, l’institution des actualités à la Libération.

Michael Baxandall (1991, p. 89-92), dans un livre très important, propose pour sa part de penser l’institution culturelle en s’inspirant du modèle du marché, marché où l’échange n’est toutefois pas seulement monétaire : l’estime de soi ou l’approbation des autres y sont des denrées également précieuses. Ainsi estime-t-il que le terme de « troc » est singulièrement adapté pour décrire l’économie particulière de l’institution. Ce que vise notamment l’auteur avec ce terme, ce sont les échanges entre le producteur et sa culture : le troc est fondamentalement culturel. Il ne s’agit pas de nier que les institutions de l’art et de la culture, particulièrement celles du cinéma, sont soumises à des contraintes économiques qui ressemblent à celles d’autres institutions commerciales ; mais ces contraintes économiques ne se monnaient pas seulement financièrement. Demeure l’idée selon laquelle l’institution est, pour les producteurs comme pour les consommateurs, un lieu où trouver, inextricablement mêlées, des contraintes qui pèsent sur leurs activités et des ressources pour y faire face.

La question de la fabrication peut alors être formulée de cette façon : dans quelle institution la production d’un film donné se déroule-t-elle ? Et quel troc institutionnel, économique et culturel, conditionne-t-elle ? Au sein de l’institution hollywoodienne, le troc tourne essentiellement autour des stars : « avoir des stars (sous contrat) » et « être une star » sont des arguments décisifs en ce qui concerne la production des films, leur statut et les profits générés par ces derniers. Vertigo aura la particularité de faire de cette discussion une trame narrative. Quand les jeunes gens de la Nouvelle Vague commencent à réaliser des films, ils n’appartiennent pas à l’institution cinématographique française ; s’ils font des films ou plutôt s’ils imposent leurs films à cette dernière, c’est plutôt en jouant de l’état du champ culturel français : une institution dans laquelle le cinéma joue un rôle de plus en plus important. Godard, par exemple, cherche une reconnaissance qui dépasse largement le monde cinématographique : à partir de Vivre sa vie, il recherchera l’estime du monde de l’art plus que celle du monde du cinéma.

La structure du troc propre à une institution aboutit, selon Michael Baxandall (1991, p. 65-69), à la liste des types de projets que peut entreprendre l’institution ; l’auteur nomme chacun d’entre eux une directive, entendue au sens le plus concret du terme. L’auteur étudie par exemple la signification de la directive « peindre un retable » au milieu du xve siècle en Italie. Il montre qu’elle possédait des exigences contractuelles précises relativement aux techniques employées, à la forme et au contenu du tableau, au temps et aux collaborateurs nécessaires à son exécution, à la signature de l’artiste. Ces contraintes constituent aussi l’univers du possible pour le peintre : elles restreignent le domaine où il peut exercer sa créativité en fonction des limites acceptables pour l’institution.

Le concept de directive est facilement applicable : Alfred Hitchcock a réussi à faire reconnaître par l’institution cinématographique l’idée que ses propres films policiers suivaient une directive particulière. La directive « faire un film à suspense » devient alors le synonyme d’une marque personnelle, la directive hitchcockienne par excellence. Pour réaliser À bout de souffle, Godard bénéficie d’une directive nouvellement apparue dans l’institution cinématographique avec le succès des Cousins et des Quatre cents coups. La réussite de Truffaut et de Chabrol donne des ailes à Georges de Beauregard : l’idée de « faire un film Nouvelle Vague » lui apparaît comme la solution à ses déboires financiers. Ce concept me semble aussi rendre compte de façon efficace des travaux d’histoire des institutions cinématographiques. Bordwell, Staiger et Thompson recherchent la grande directive organisant le travail des cinéastes hollywoodiens, alors que Bertin-Maghit révèle comment les cinéastes de la guerre sont tributaires d’une directive négative, paradoxalement constituée par des interdictions et des inhibitions.

Le dessein d’une sociologie du film est d’établir quelles sont les directives en usage dans l’institution, d’évaluer l’importance ou la légitimité dont chacune d’entre elles bénéficie, de cerner quels en sont les acteurs et de découvrir la latitude dont jouissent ceux qui les mettent en oeuvre. Cette méthode permet alors de comprendre le cadre dans lequel un film particulier est réalisé. Une méthode comparative, propre aux sciences sociales, peut aussi être employée pour situer le lieu où un film est produit et définir les particularités de cette production. Il est alors aisé de comprendre comment l’économie du cinéma peut être « monnayée » très directement dans l’étude des films : les contraintes financières influent sur les directives qu’une institution cinématographique peut accepter et, en conséquence, deviennent des leviers pour la réalisation. Nous venons de le voir, c’est d’abord financièrement que naît le projet du film À bout de souffle. Dans le cas de ce film, un souci de rentabilité pousse Braunberger à exiger que la durée du film soit réduite, ce qui force Godard à « inventer » le montage saccadé si caractéristique du film (Esquenazi 2004, p. 72-80). Autre exemple : c’est bien la volonté commerciale de Cohn et de Columbia qui réunit Orson Welles et Rita Hayworth pour permettre au premier de tourner The Lady from Shanghai ; de la convergence entre un souci économique et un dessein générique naît un film noir mettant en scène Welles et Hayworth.

Énonciation et paraphrase

Connaître les directives institutionnelles nous conduit à nous interroger sur les moyens inhérents à l’institution pour donner corps à ces directives. Pour ce faire, nous bénéficions de deux perspectives principales, toutes deux formulées avec une netteté exemplaire. D’une part, Howard Becker (1988) a montré combien toute réponse institutionnelle était d’abord collective. Le domaine du cinéma, plus que tout autre, en offre la meilleure démonstration. Notre tendance à cacher sous le nom d’un auteur particulier la totalité du travail qui a conduit à la réalisation d’un film ne doit pas nous aveugler sur ce point : le film résulte d’interactions coordonnées au sein de l’institution. D’autre part, l’ouvrage d’Ernst Gombrich (1971), L’art et l’illusion, fournit une démonstration éblouissante mais trop méconnue en dehors du cercle de l’histoire de l’art, du fait qu’un tableau (ou un film) ressemble d’abord à d’autres tableaux (à d’autres films) : les peintres ou les cinéastes, pour « inventer » leurs oeuvres, emploient des modèles en usage dans les milieux qu’ils fréquentent. Leurs moyens sont ceux que met à leur disposition la société culturelle. Aussi faut-il nous garder de croire que les artistes sont des sortes de dieux : s’ils « créent », c’est à partir des ressources matérielles et symboliques disponibles.

Les démonstrations de Becker et de Gombrich nous amènent à tirer la conclusion suivante : toute institution dispose d’un ensemble de modèles, connus des employés, collaborateurs, réalisateurs, etc., de l’institution, à partir desquels sont exécutées les directives et grâce auxquels on fabrique les films. L’hypothèse principale guidant The Classical Hollywood Cinema consiste en l’affirmation qu’il n’existe qu’un unique modèle de fabrication des films à Hollywood, que décrivent longuement les auteurs ; de son côté, Lindeperg étudie particulièrement la façon dont des modèles du commentaire sont élaborés dans les films de l’époque pour parler de la guerre encore en cours en 1944-1945.

Ces modèles sont souples : ils peuvent être infléchis ou enrichis. Ils sont cependant les réponses obligées aux directives communes de l’institution, c’est-à-dire qu’ils autorisent les passages à l’acte énonciatif. Ce dernier, qui consiste en la production d’un « objet » symbolique, a été défini avec grande précision par Benveniste (1974) et de telle manière qu’il permet d’étayer les réflexions de Becker et de Gombrich. Le linguiste, qui conçoit l’énonciation comme la « mise en fonctionnement [d’un système symbolique] par un acte individuel d’utilisation » (p. 80), dit de cet acte qu’il comporte trois dimensions :

l’institution de rôles énonciatifs, représentants symboliques des acteurs concernés ;

l’appropriation d’un certain registre symbolique en usage à l’intérieur de l’institution (ou, dirait Gombrich, l’appropriation des « schémas » en usage dans l’institution) ;

la mobilisation d’un certain rapport au monde, d’une certaine version du monde.

Les modèles énonciatifs des institutions du cinéma n’échappent pas à la règle. Par exemple, le modèle du film noir suppose au moins deux rôles énonciatifs décisifs — deux personnages, dirait Käte Hamburger (1977) — : celui du « tough guy » indépendant mais ingénieux et celui d’une femme mystérieuse et « fatale ». Le registre du film noir, souvent décrit, repose sur une iconographie nocturne et urbaine, où vivent des personnages détachés de la vie sociale normale. Le « découpage classique » est mis au service du héros chargé de lever le mystère féminin. Le monde du film noir évolue en marge des grandes métropoles urbaines, où le partage entre le bien et le mal est incertain, et où le désir et la morale ne font guère bon ménage. Cette description résume les traits dominants d’un large corpus de films obéissant à la même directive : « faire un film noir ».

Au moment où Hitchcock réalise Vertigo, le cinéaste est une sorte d’expert du film noir : Notorious, Strangers on a Train et Rear Window sont des variations bourgeoises sur le thème. Le film hitchcockien des années 1930 s’est « obscurci » au point d’offrir l’une des plus heureuses combinaisons des éléments du genre. Hitchcock est en outre lui-même devenu une sorte d’institution : producteur indépendant de télévision et de cinéma, il traite d’égal à égal avec les grands studios (majors), ce qui ne l’empêche pas de se donner à lui-même, après l’insuccès de The Wrong Man, une directive très stricte : celle de réaliser un pur film hitchcockien noir (Esquenazi 2002, p. 79-85). L’originalité de Hitchcock devient ainsi mesurable : Scottie (James Stewart), par exemple, au contraire des autres héros « noirs », ne maîtrise jamais le mystère féminin ; il y succombe, ou même l’invente.

Il y aurait donc un ordre dans l’étude sociologique d’un ensemble de films, par exemple du film noir. Ce n’est qu’une fois compris comment s’est forgée la directive à laquelle obéit sa fabrication et qu’une fois connu le modèle énonciatif de référence, que les propriétés du film peuvent être historiquement situées et leurs particularités, notées et évaluées.

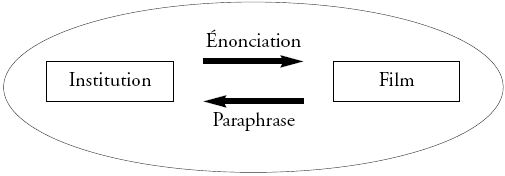

Nous avons décrit un premier rapport entre le film et l’institution qui le produit : le film résulte de l’emploi d’un ou de plusieurs modèles mis en oeuvre par l’institution. De ce point de vue, les propriétés du film dépendent de la pratique institutionnelle. Mais peut-on inverser la perspective ? Peut-on analyser l’institution à partir des images qu’en proposent certains films ? Quand Godard s’apprête à tourner Les Carabiniers, la Nouvelle Vague est en crise. Elle a tenté de se constituer en une institution alternative du monde cinématographique français ; mais durant l’hiver 1961-1962, cette tentative a fait long feu. Le groupe a connu de nombreux insuccès et ses membres se dispersent. Deux solutions sont envisageables : la première est de rentrer dans le rang — l’institution —, chemin immédiatement suivi par Chabrol, puis bientôt par Truffaut ; la seconde est perceptible en transparence dans la mise en scène des Carabiniers. Le film s’inspire de Brecht, artiste d’avant-garde légitime par excellence à cette époque, et présente effectivement les symptômes les plus apparents de brechtisme, même s’il n’est pas certain que le cinéaste ait vraiment compris le dramaturge (Esquenazi 2004, p. 138-150). Le film Les Carabiniers fournit en effet une métaphore ou une paraphrase de la crise que traversent la Nouvelle Vague en général et Godard en particulier.

La paraphrase redit autrement ; elle se dégage d’une première énonciation, de son point de vue littéral, pour reformuler, reconstituer, reconstruire. En outre, elle le fait avec des moyens originaux, ce qui lui donne toute sa force. Considérer un film comme une paraphrase de son institution, c’est remonter le chemin de l’énonciation et vouloir découvrir une photographie de l’institution, et éventuellement de ses contradictions au moment de la production du film.

L’institution donne ses composants aux films qu’elle produit, mais ceux-ci l’éclairent en retour d’une façon parfois originale. Ainsi, énonciation et paraphrase forment-elles deux points de vue complémentaires sur la production cinématographique, ce que je résumerai par le schéma suivant :

Figure

Il est vrai que les deux tâches ne sont pas souvent abordées ensemble : Bordwell, Staiger et Thompson, obsédés par leur démonstration concernant l’unité du film hollywoodien, ne cherchent pas à examiner comment un film particulier représente ou paraphrase la logique institutionnelle. Bertin-Maghit ne dédaigne pas, par contre, lire la particularité filmique comme une généralité institutionnelle ; son analyse des Visiteurs du soir en témoigne (Bertin-Maghit 1980). Citons encore le travail de Lagny, de Ropars et de Sorlin (1986) guettant dans les films des années 1930 les traces d’une idéologie du colonialisme, ou celui de Burch et de Sellier (1996) regardant les films des années 1950 à l’aune de la place accordée aux femmes.

Voilà que se dessine la première ambition de la sociologie du film : appréhender les produits filmiques usuels par la logique de l’institution et de ses modèles énonciatifs, et saisir les singularités filmiques comme des expressions de l’institution ou de ses contradictions (Godard le marginal, Hitchcock le représentant trop exemplaire d’Hollywood et de ses paradoxes). Mais la vie d’un film ne s’arrête pas à sa production. Sa « vraie vie », aurait-on envie de dire, celle qui en fait une oeuvre filmique, commence avec son appropriation par des spectateurs.

Institutions d’interprétation

Contrairement à ce qui se passe dans le domaine de la peinture contemporaine, les institutions qui produisent les films ne maîtrisent pas celles où ces films sont reçus. Certes, elles cherchent à influencer autant qu’elles le peuvent les interprétations des publics, par exemple par la publicité ; mais le contrôle de la vie publique du film leur échappe en grande partie. Ce que nous avons précédemment affirmé au sujet du film, à savoir qu’il s’agit d’un processus symbolique, peut maintenant être étoffé : au terme de sa fabrication, le film échappe à l’institution qui l’a produit pour être appréhendé par diverses communautés de publics dont le rôle est de lui attribuer une valeur (« c’est un chef-d’oeuvre, un film raté… »), une signification (« c’est une réflexion sur la mort, l’exploitation d’une formule toute faite… ») et un statut (« c’est un divertissement, un film d’auteur… »). La plupart du temps, ces communautés ne s’accorderont pas en la matière et il faut s’attendre à ce qu’un même film soit considéré de diverses façons. Parfois, une même communauté de spectateurs forge plusieurs visions du film. Dans un texte fondateur de la critique féministe du cinéma, Laura Mulvey (1993, p. 22) affirme de Vertigo qu’il est l’archétype du film hollywoodien machiste, puisque « le récit s’élabore autour de ce que Scottie [le héros masculin du film, joué par James Stewart] voit ou ne voit pas ». Quelques années plus tard, une autre théoricienne féministe, Tania Modleski, reprend à nouveaux frais l’analyse. Elle souligne le poids de certaines images qui dévoilent l’incapacité de Scottie à « affirmer sa maîtrise sur la femme » (Modleski 2002, p. 140) et montre que toute la fin du film est vue par les yeux de Judy (Kim Novak), le personnage féminin. Le paradoxe, c’est que les arguments respectifs de Mulvey et de Modleski apparaissent également probants ; mais ces auteures proposent deux façons de lire le film qui s’avèrent difficiles à concilier.

Le film passe donc par plusieurs états : il y a Vertigo 1, Vertigo 2, Vertigo 3, les différents états du film produit à Hollywood ; puis Vertigo 4, Vertigo 5, Vertigo 6, etc., les différentes valeurs attribuables au processus symbolique Vertigo, quand il passe par l’une ou l’autre des institutions d’interprétation qui l’appréhendent [1]. Il me semble ne pas être infidèle au travail de Janet Staiger (2002) en affirmant qu’elle fait une proposition analogue quand elle s’intéresse à la valeur des différents actes de réception. Ceux-ci sont pour elle essentiellement dépendants du contexte sociohistorique dans lequel ils se déroulent ; de sorte que le film, tel qu’il est décrit par cet acte, ne vaut que dans ce contexte. N’en déduisons pas cependant qu’un film est en quelque sorte étranger aux descriptions qu’on propose de lui : chaque réinterprétation, aussi fantaisiste soit-elle, met presque toujours le doigt sur des éléments effectifs de l’oeuvre ; elle peut les surestimer ou les interpréter d’une façon incertaine, mais ces éléments lui apparaissent comme des preuves « matérielles » qui peuvent faire l’objet de discussion. Dans leur ouvrage sur La grandeur de Bach, Joël-Marie Fauquet et Antoine Hennion (2000) s’intéressent à la redécouverte du musicien dans la France du xixe siècle. Ils montrent que celle-ci a impliqué une sélection dans l’oeuvre et aussi une compréhension de l’oeuvre qui peuvent nous paraître aujourd’hui limitées : il n’empêche qu’elles ont été une étape sur le chemin de notre conception actuelle de Bach, elle aussi datée. Les auteurs en déduisent que le travail sociologique, et musicologique, consiste moins à juger les interprétations de Bach (Bach 1, Bach 2, Bach 3, etc.) qu’à comprendre comment chacune d’elles a été possible, en fonction du contexte institutionnel et des propriétés de l’oeuvre. Pour ces auteurs, il ne s’agit pas d’adopter un point de vue relativiste, qui supposerait le nivellement et l’égalisation des points de vue. Il s’agit au contraire de restituer à chaque point de vue ses valeurs, ses critères et ses définitions, et de rendre ainsi possible la comparaison.

Nous adopterons ce point de vue, selon lequel le rôle du chercheur n’est pas d’ajouter une interprétation, mais de comprendre comment les usages et les interprétations avérés d’un film ont été rendus possibles. Aussi devons-nous répondre aux questions suivantes : comment définir le processus qui aboutit à la conception de Vertigo 4, Vertigo 5, etc. ? Quel modèle allons-nous utiliser ?

Pour Michael Baxandall (1991, p. 80-81), ce qui importe, ici, c’est de reconnaître qu’un film, un tableau, un roman sont des processus symboliques intentionnels : nous savons qu’ils ont été fabriqués pour que des publics les considèrent non comme des morceaux de toile, de pellicule ou de papier mais comme un film, un tableau, un roman. Pour que Vertigo no i existe, il faut que la communauté i ne se serve pas de la pellicule pour décorer des murs. Ce constat nous permet de déduire que la première étape de l’appropriation d’un film par un public n’est pas seulement ce savoir technique que Jean-Marie Schaeffer (1987) a nommé, à propos de la photographie, le savoir de l’arché : il s’agit d’un savoir proprement institutionnel, qui concerne les milieux sociaux où sont fabriqués les films et le statut général de ce type d’objet. Les publics, pour se concevoir eux-mêmes en tant que publics, savent que chaque film a été le résultat d’un acte d’énonciation cinématographique, au sens donné ici à cette expression. Plus précisément, au moment de considérer un film et de lui attribuer une signification, une institution interprétative dispose d’une certaine conception de l’énonciation du film. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit juste, elle peut même être générale et réduite à sa plus simple expression (par exemple : « Vertigo est un divertissement ») ; mais elle ne peut pas être absente.

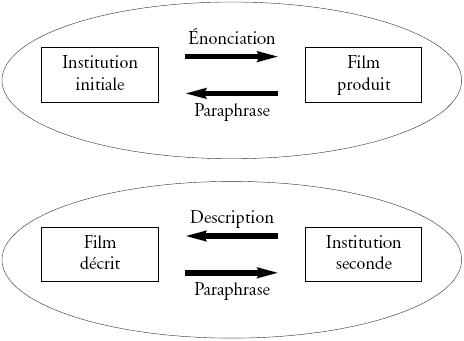

Finalement, la situation des interprètes est parfaitement symétrique à celle des producteurs du film. Ceux-ci mettent en pratique un processus énonciatif particulier grâce auquel l’oeuvre est produite ; ils essaient ensuite d’imaginer ou de promouvoir une interprétation particulière de leur travail, ce que l’on pourrait schématiser de la façon suivante :

Figure

Au contraire, les interprètes façonnent une version imaginée de l’énonciation du film et du lieu social où cette dernière s’est déroulée. Celle-ci leur permet de construire et de justifier leur compréhension :

Figure

Les choses sont néanmoins plus compliquées que cela en général, car les interprétations se définissent aussi les unes par rapport aux autres et doivent être comprises dans un système souvent plus complexe, comme celui qui est schématisé ci-dessous :

Figure

Les conceptions critiques de l’énonciation des films signés par Godard dans les années 1960 ont varié. On a pu considérer que les premiers films résultaient d’un acte collectif attribuable à la tribu des Cahiers du cinéma (que Françoise Giroud avait baptisée, deux ans avant la sortie du film À bout de souffle, la « nouvelle vague »), ou produit par et témoignant de la « jeunesse française ». Puis deux opinions se sont imposées en s’opposant : la première voyait en Pierrot le fou et en Deux ou trois choses que je sais d’elle l’effet d’une mode appelée à se périmer rapidement ; la seconde, l’acte d’un artiste hautement indépendant et autonome. Que la vérité historique de l’énonciation godardienne soit à chercher comme une résultante de ces diverses options (et de quelques autres) ne change rien au fait que chacune possède sa propre logique qui conduit à des visions distinctes des films.

Le succès populaire du Grand bleu de Luc Besson a surpris la critique, pour laquelle le film est fondé sur un emploi stéréotypé de recettes publicitaires destinées à circonvenir un public naïf. La passion de nombreux jeunes gens pour le film oblige ces premiers censeurs à regarder le film de Besson autrement : l’univers sous-marin à la fois naturel mais surtout impénétrable et secret où se déroule l’action du film constituerait la raison essentielle de l’intérêt du jeune public. Le regard des amateurs fait crédit au réalisateur d’une directive et d’un projet plus sérieux, presque allégorique. Une fois que l’on accepte de considérer le film de cette façon, l’on doit admettre que leurs arguments ne manquent pas de poids. Et l’on est aussi obligé de constater que l’interprétation « savante » et l’interprétation « vulgaire » ne procèdent pas différemment, la première restant sans doute la plus prévisible. Par exemple, la façon dont l’institution du « cinéma d’auteur » a « obligé » les critiques à voir en Pierrot-Ferdinand le seul vrai personnage de Pierrot le fou, porte-parole et émule de Godard, est difficilement compréhensible autrement que comme un aveuglement.

Avant d’aborder le dernier point, sans doute le plus délicat, proposons un petit bilan des questions que la sociologie du film essaie de poser. Une première série porte sur l’énonciation initiale :

Comment celle-ci est-elle structurée ? De quels modèles énonciatifs dispose-t-elle ? Quelle directive les cinéastes ont-ils suivie ? Quels modèles ont-ils utilisés ? Les ont-ils modifiés ? Ont-ils importé d’autres modèles provenant d’autres institutions ?

Une deuxième série concerne le parcours du film « achevé » et son usage par d’autres institutions :

De quel(s) savoir(s) de l’institution productrice l’institution utilisatrice dispose-t-elle ? Quelle conception de l’énonciation et des modèles qui l’ont inspirée propose-t-elle ? Quelle compréhension a-t-elle de la directive initiale ? Quels sont les éléments du film qui l’intéressent ? Quelle organisation sémiotique du film en résulte-t-il ?

La troisième série touche à la lutte des interprétations :

À quelle légitimité les différentes institutions interprétatrices ainsi que leurs interprétations peuvent-elles prétendre ? Quels rapports les différents modèles de l’oeuvre promus par chaque institution entretiennent-ils ?

Ces séries de questions peuvent organiser de façon efficace toute tentative d’analyse sociologique du film et permettre d’affronter enfin le problème « du » sens du film, bête noire de l’enquête de sciences humaines sur les oeuvres.

Descriptions

Le piège dans lequel il serait absurde de tomber après tout ce que nous avons dit serait de penser qu’un film a un sens ou une signification unique. Cette idée qui apparaît pourtant dans tant de travaux contredirait de façon flagrante le constat selon lequel le film, en passant d’une institution à une autre, se transforme chaque fois. Il faut donc s’attendre à rencontrer non pas « le sens du film », mais des systèmes de signification attribués au film. Il serait d’ailleurs étrange que du sens soit attaché à un objet, fût-il symbolique : une signification ne lui est attribuée qu’à partir du moment où il circule dans des communautés humaines. Dès qu’on examine les pratiques — et en sciences sociales on ne voit pas comment il pourrait en être autrement —, on ne peut qu’être d’accord avec Wittgenstein (1961, p. 135) et le paraphraser en affirmant que « la signification d’une oeuvre, c’est son usage dans les institutions de l’art et de la culture [2] ».

L’usage qui est fait des oeuvres se manifeste d’abord par des discours descriptifs : ceux-ci en forment le fondement essentiel. Nous en avons rappelé le lieu d’origine : ce que nous avons nommé une institution culturelle, un milieu social où une certaine conception de l’énonciation d’une certaine catégorie d’oeuvres prévaut. Prenons l’exemple d’une critique cinématographique qui énonce ce qui suit : « J’aime dans Alphaville [film de Jean-Luc Godard, 1965] cette revendication passionnée pour l’homme et pour les valeurs qui justifient son existence. J’aime l’air de tendresse qui baigne ce film, qui s’achève timidement sur une touche rose [3] » (Garrigou-Lagrange 1965). Elle se situe dans une institution critique de l’art née avec le romantisme, où l’artiste démiurge contribue à la libération des esprits et du monde. Logiquement, elle envisage l’auteur du film comme un messager de l’esprit, employant un langage allégorique et proposant une vision idéaliste de la réalité. Cependant, le critique ne peut en rester là : il doit exhiber les éléments de l’oeuvre qui l’autorisent à tenir ce discours. Par exemple, il décrira longuement la scène de la piscine, où des hommes en chemise sont poussés sur un plongeoir, disent quelques mots forts à l’adresse du public (« Il suffit d’avancer pour vivre, d’aller droit devant soi, vers tous ceux qu’on aime… »), puis sont mitraillés. Cet exemple nous aide à comprendre ce que dit Michael Baxandall (1991, p. 21) des descriptions d’oeuvres, à savoir que ce sont avant tout des descriptions de ce que l’interprète voit dans l’oeuvre. Le critique précédemment cité voit donc en Alphaville un message humaniste et le décrit en tant que tel. Et pour ce critique, c’est là le sens du film.

Le « sens » d’une oeuvre ne serait donc rien d’autre qu’une description de cette oeuvre, faite selon un système particulier de concepts, étayée par une série de remarques « ostensives » concernant cette oeuvre : Baxandall (1991) emploie le terme pour indiquer les désignations d’éléments de l’oeuvre qui servent à justifier la description générale. Ces remarques ostensives autorisent « un jeu de références réciproques, de va-et-vient permanent » (p. 36) entre la description et l’oeuvre, va-et-vient qui donne à cette description une valeur significative : elles octroient à la description le statut de sens (possible) de l’oeuvre. Cette définition a le mérite, à mes yeux, de faire référence à des actes de discours parfaitement identifiables, historiquement avérés et faciles à rassembler. Ainsi ne renvoie-t-on plus le « sens » à une substance supposée qui accompagnerait l’oeuvre on ne sait ni comment ni où.

Un film, avons-nous dit, est (aussi) une paraphrase de ses institutions productrices ; on pourrait se demander ce que représente la description d’un film pour l’institution qui la propose. Par exemple, la description de Vertigo présentée par Laura Mulvey est certes une interprétation du film, mais n’est-elle pas aussi une représentation de l’espace social où se trouve Laura Mulvey quand elle écrit son texte ? Le sens d’une description de film ou, si l’on veut, le sens du « sens », serait donc de constituer un portrait lapidaire mais significatif de l’institution elle-même : une description d’oeuvre serait aussi une représentation de l’auteur de la description ; et le texte de Mulvey serait (aussi) un autoportrait féministe.

On pourrait résumer cette idée de la façon suivante : l’oeuvre touche quelque chose de ou dans l’interprète, dont la description fournit une représentation de ce qui en lui est touché. Par exemple, le critique Michel Cournot fut profondément troublé par la vision de Pierrot le fou. Il en vint à écrire un texte critique hors normes, une sorte de déclaration d’amour adressée à Godard lui-même, où la description du film était presque supplantée par l’essai littéraire passionné que constituait la critique (Esquenazi 2004, p. 205-207). Un idéal du monde critique y apparaît, peuplé par des individus qui ne sont pas moins poètes que les auteurs des oeuvres dont ils rendent compte et dont la tâche consiste à faire part de leurs sentiments personnels pour celles-ci.

Finalement, nous retrouvons, pour les institutions consommatrices, un rapport double avec les films, analogue (quoique inversé) à celui qu’entretenait l’institution initiale avec sa production. Voici l’ensemble résumé par les schémas suivants :

Figure

Une dernière liste de questions émerge de cette observation de la relation entre les descriptions de film et leurs auteurs :

Quelle sélection de traits de l’oeuvre ces descriptions proposent-elles ? Comment chaque description organise-t-elle l’oeuvre ? Et comment chacune d’elles décrit-elle à son tour son auteur ?

Conclusion

Le projet d’une sociologie du film, dont j’ai résumé ici les concepts et les principes, et que j’ai essayé d’illustrer dans mes deux ouvrages, s’attache à considérer le film comme une sorte de fonction mathématique bizarre, élaborée avant d’être commentée, qui change de valeur dès qu’elle rencontre un nouvel espace social : c’est en cela qu’on peut le nommer un processus. La difficulté consiste à décrire convenablement la relation entre le film et les espaces qu’il traverse. J’ai tenté de le faire avec un minimum de concepts (institution, directive, énonciation, paraphrase, description), en respectant l’idée liminaire du modèle, l’hypothèse processuelle.

Telle que je l’entends, la sociologie du film doit concilier l’héritage des études cinématographiques avec les inestimables apports de l’histoire et de la sociologie de l’art. Ainsi a-t-elle, me semble-t-il, un premier mérite, soit celui de tenter de réconcilier des postures théoriques qui semblent souvent antagonistes. Historiser l’analyse de film est une tâche théorique essentielle pour les études cinématographiques à venir. L’histoire des contextes cinématographiques doit maintenant nourrir l’étude des films, alors que celle-ci doit éclairer l’analyse des comportements des différents acteurs de ce processus.

En outre, la sociologie du film peut constituer un atout important pour étudier le contexte cinématographique actuel, qui ne se résume plus à l’opposition simpliste entre les films d’auteur et un cinéma commercial à la fois florissant et insignifiant. La variété actuelle des films, ainsi que celle des modes de diffusion et d’appropriation de ces derniers, définit un temps cinématographique marqué par la dispersion de la cinéphilie. On aime le cinéma diversement et pour des raisons variables. Par exemple, l’amour des « films de combat » par les fils de familles « défavorisées » suscite aussi une cinéphilie compétente (Esquenazi 2004a). Décrire cette dispersion rend nécessaire une approche capable de traiter équitablement d’institutions très différentes, afin de comprendre comment les films sont capables de traverser des situations économiques, historiques et géographiques étrangères les unes aux autres. L’analyse de film ne peut plus être « absolue », elle doit s’immerger dans des espaces sociaux changeants et disparates. Aussi devons-nous choisir des méthodologies comparatives, qui rendent compte de la vraie vie des films : nous devons suivre des parcours et non plus traiter de simples états.

Parties annexes

Note sur le collaborateur

Jean-Pierre Esquenazi

Il est professeur en sciences de la communication à l’Université Lyon 3. Sociologue de l’art et de la culture audiovisuelle, il a publié des ouvrages portant sur la production et sur l’interprétation des films (Godard et la société française des années 60) et d’émissions de télévision (L’écriture de l’actualité). Il travaille actuellement sur La fabrique des oeuvres et L’étude des séries télévisées.

Notes

-

[1]

À propos de quatre interprétations du film, voir Jean-Pierre Esquenazi, « L’acte interprétatif dans l’espace social : le ballet des interprétations », Questions de communication, no 11 (à paraître en 2007).

-

[2]

Voici la transcription littérale des mots du philosophe : « Pour une large classe de cas où l’on use du mot “signification” — sinon pour tous les cas de son usage — on peut expliquer ce mot de la façon suivante : la signification d’un mot est son usage dans le langage. »

-

[3]

Sur la critique de ce film, voir Esquenazi 2000.

Références bibliographiques

- Altman 1999 : Richard Altman, Film/Genre, Londres, BFI Publishing, 1999.

- Baxandall 1991 : Michael Baxandall, Formes de l’intention, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1991.

- Becker 1988 : Howard Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988.

- Benveniste 1974 : Émile Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation », dans Problèmes de linguistique générale, tome 2, Paris, Gallimard, 1974, p. 78-88.

- Bertin-Maghit 1980 : Jean-Pierre Bertin-Maghit, Le cinéma français sous Vichy. Les films français de 1940 à 1944, Paris, Albatros, 1980.

- Bertin-Maghit 1989 : Jean-Pierre Bertin-Maghit, Le cinéma français sous l’occupation, Paris, Olivier Orban, 1989.

- Bordwell, Staiger et Thompson 1988 : David Borwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, Londres, Routledge, 1988.

- Bourdieu 1992 : Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Paris, Seuil, 1992.

- Burch et Sellier 1996 : Noël Burch et Geneviève Sellier, La drôle de guerre des sexes dans le cinéma français, Paris, Nathan, 1996.

- Dubois 1986 : Jacques Dubois, L’institution de la littérature, Bruxelles/Paris, Labor/Nathan, 1986.

- Elias 1991 : Norbert Elias, Mozart. Sociologie d’un génie, Paris, Seuil, 1991.

- Esquenazi 2000 : Jean-Pierre Esquenazi, « La Critique et les films : le cas d’Alphaville », Sociologie de l’art, no 13, 2000, p. 97-118.

- Esquenazi 2002 : Jean-Pierre Esquenazi, Hitchcock et l’aventure de Vertigo, Paris, CNRS, 2002.

- Esquenazi 2004 : Jean-Pierre Esquenazi, Godard et la société française des années 60, Paris, Nathan, 2004.

- Esquenazi 2004a : Jean-Pierre Esquenazi, « Un public lycéen », dans Jean-Pierre Esquenazi (dir.), Cinéma contemporain. État des lieux, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 97-108.

- Fauquet et Hennion 2000 : Joël-Marie Fauquet et Antoine Hennion, La grandeur de Bach, Paris, Fayard, 2000.

- Garrigou-Lagrange 1965 : Madeleine Garrigou-Lagrange, « Alphaville », Témoignage chrétien, 21 mai 1965.

- Goldmann 1964 : Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1965.

- Gombrich 1971 : Ernst Gombrich, L’art et l’illusion, Paris, Gallimard, 1971.

- Hamburger 1977 : Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Paris, Seuil, 1977.

- Kracauer 1973 : Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1973.

- Lagny, Ropars et Sorlin 1986 : Michèle Lagny, Marie-Claire Ropars et Pierre Solin, Générique des années trente, Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1986.

- Lindeperg 2000 : Sylvie Lindeperg, Clio de 5 à 7, Paris, CNRS, 2000.

- McCarthy 1999 : Todd McCarthy, Hawks, Arles, Institut Lumière/Actes Sud, 1999.

- Modleski 2002 : Tania Modleski, Hitchcock et la théorie féministe, Paris, L’Harmattan, 2002.

- Moulin 1967 : Raymonde Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, Minuit, 1967.

- Mulvey 1993 : Laura Mulvey, « Visual Pleasures and Narrative Cinema », Screen, vol. 16, no 3, 1975, p. 6-18 ; traduction partielle dans CinémAction, no 67, 1993, p. 17-23.

- Panofsky 1967 : Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Minuit, 1967.

- Schaeffer 1987 : Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire, Paris, Seuil, 1987.

- Sorlin 1977 : Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma, Paris, Aubier, 1977.

- Staiger 2002 : Janet Staiger, Perverse Spectators, New-York/Londres, New York University Press, 2002.

- Warnke 1989 : Martin Warnke, L’artiste et la cour, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1989.

- Wittgenstein 1961 : Ludwig Wittgenstein, Investigations philosophiques, Paris, Gallimard, 1961.

Liste des figures

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure