Résumés

Résumé

Cet article présente les résultats d’une enquête visant à recenser, dans les critiques de cinéma de Jean-Luc Godard, les diverses formes de citations par lesquelles il convoque les auteurs de son panthéon littéraire. L’auteure retrace les sources de nombreuses citations et met en lumière la transformation singulière de ces textes perpétrée par Godard, en s’appuyant sur la notion d’intertextualité développée par Gérard Genette et les différentes pratiques relevées par Tiphaine Samoyault. En conclusion, l’auteure propose une ouverture vers le cinéma de Godard — et plus particulièrement Alphaville (1965) — en montrant comment son goût de la citation littéraire se poursuit à l’écran dans la continuité de son travail de critique.

Abstract

This article presents the results of a study seeking to inventory the diverse forms of quotation in Jean-Luc Godard’s film criticism by which he convenes the authors of his literary pantheon. The author traces the sources of numerous quotations and demonstrates the singular transformation Godard carried out on these texts, drawing on the notion of intertextuality developed by Gérard Genette and the various practices brought out by Tiphaine Samoyault. The author concludes with a discussion of Godard’s films—and in particular Alphaville (1965)—and shows how his taste for literary quotation extended to the screen, in continuity with his work as a critic.

Corps de l’article

Au cours des années 1950 paraissent dans plusieurs revues dont les Cahiers du cinéma, La Gazette du cinéma, Les Amis du cinéma et Arts des critiques cinématographiques de Jean-Luc Godard. Elles ont pour point commun d’être nourries de très nombreuses citations, références et allusions littéraires[1]. Aux pratiques intertextuelles relevées par Tiphaine Samoyault[2] viennent s’ajouter des variantes qui sont autant de trouvailles intellectuelles pour le jeune et audacieux critique. Il se dessine ainsi dans ces textes un panthéon littéraire qui fait l’objet d’une « poétique », une création protéiforme comme l’intertextualité telle que la définit Gérard Genette (1982, p. 8), soit « une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire […], par la présence effective d’un texte dans un autre ». Ces critiques permettent à Godard de faire ses premières armes en tant que penseur du cinéma, mais aussi en tant que futur réalisateur. En effet, à travers la pratique de la citation s’exerce déjà une pratique du découpage et du montage. Du texte à la pellicule, il n’y aura qu’un pas à franchir et les deux pratiques resteront étroitement mêlées tout au long de la carrière du cinéaste.

Une « boulimie » de livres et de films

Comme l’explique Antoine de Baecque (2010, p. 27), Godard baigne depuis l’enfance dans un milieu très cultivé et la littérature est une passion familiale. De Baecque raconte par exemple qu’Odile Monod, la mère de Godard, lui offre Les nourritures terrestres (1897) d’André Gide pour son quatorzième anniversaire. Son père, Paul Godard, lui suggère la lecture des romantiques allemands, mais aussi de Robert Musil, d’Hermann Broch ou encore de Thomas Mann. Enfin, son grand-père, Julien Monod, réunit entre 1925 et 1945 pas moins de 14 000 documents sur le poète Paul Valéry dans une pièce de son appartement parisien baptisée le « valerianum » (ibid., p. 23). Le biographe note encore que, « [d]ans le cas de Godard, les Cahiers de poésie ont […] précédé les Cahiers du cinéma » (ibid., p. 24), puisque ce dernier écrit un texte en hommage à Paul Valéry, disparu en juillet 1945, qui paraît dans les Cahiers de poésie de Lausanne, à l’automne suivant.

À la passion des livres s’ajoute plus tardivement celle du cinéma, qui a pour Godard « la saveur d’un interdit » (ibid., p. 46) car elle n’est pas approuvée par certains membres de sa famille. Ce plaisir coupable rappelle celui des sorties clandestines du jeune Jean-Paul Sartre et de sa mère. Narrées dans Les Mots, elles sont vues d’un mauvais oeil par le grand-père du narrateur pour qui le cinéma est un « art roturier » (Sartre 1964, p. 105). La lecture de De Baecque (ibid., p. 46) nous apprend qu’à l’âge de dix-sept ans, Godard fait donc une cure, ou pour reprendre l’expression de Truffaut, que De Baecque cite, une « boulimie » de films afin de rattraper son retard sur ses camarades cinéphiles et de se distancier de la culture bourgeoise et familiale. Son mode d’apprentissage, qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux livres ou de nouveaux films, rappelle le butinage de l’abeille dans le célèbre texte de Montaigne (1595)[3] et la critique s’offre sans doute comme le lieu privilégié où le jeune critique peut faire son miel de ses multiples découvertes. Son envie de tout connaître, et vite, fût-ce seulement le début et la fin d’un livre ou d’un film amène le jeune homme à se constituer un savoir nécessairement bigarré, parfois fait de raccourcis qui cachent en réalité une pensée dense et complexe. Par exemple, dans « Défense et illustration du découpage classique », Godard (1952a) fait allusion à la critique de Sartre, « M. François Mauriac et la liberté », parue en février 1939 dans La Nouvelle Revue française. Cette querelle philosophique et littéraire oppose Sartre à Mauriac au sujet de la liberté des personnages dans le roman de ce dernier, La fin de la nuit (1935)[4]. Godard écrit, non sans faire preuve d’une certaine ironie à l’égard de Sartre, qu’il est vaniteux « d’accorder au langage [littéraire ou cinématographique] la part de métaphysique qu’il ne saurait, en des occasions extrêmes, que porter au sublime » (ibid., p. 28). Plus loin, Godard dit « [vouloir] combattre ceux qui ne songent qu’à légiférer dans l’absolu » (ibid., p. 31). Il prend alors le contrepied de l’auteur de L’Être et le Néant[5] et s’attaque aux critiques influencés par la philosophie et la sociologie contemporaines (Godard fera notamment allusion à la représentation de la mort analysée par Roger Caillois dans « Quatre essais de sociologie contemporaine ») :

Je crois avoir assez insisté sur le tort qu’ont nos critiques de tomber sous l’influence de la philosophie contemporaine […], d’enlever à la psychologie classique ce dont en elle le cinéma pouvait s’accommoder, rendre explicite, en ne réduisant pas l’homme à la « suite des apparitions qui le manifestent » (Jean-Paul Sartre), et, par paradoxe, du monisme du phénomène, ne restaurant que la pluralité d’interprétation qui lui fait défaut.

ibid., p. 32

Pour Godard, les critiques que l’on peut adresser à la littérature contemporaine (comme, par exemple, au sujet de la liberté des personnages et de l’emprise divine qu’exerce sur eux Mauriac selon Sartre) ne s’appliquent pas au cinéma qui n’est d’ailleurs pas, ou pas seulement, « un art du récit » (ibid., p. 29) : « Il semble […] que la crise de la littérature contemporaine fasse […] répondre le cinéma d’erreurs qui n’appartiennent qu’à celle-ci » (ibid., p. 28). En effet, selon Godard, le cinéma a non seulement la faculté de montrer l’homme tel qu’il est (cela doit être sa priorité), mais encore, tel qu’il se cache (à lui-même ou aux autres) : « [Le cinéma] est un regard à chaque instant si neuf sur les choses, qu’il les perce plutôt qu’il ne les sollicite, et qu’il capte ce qu’en elles guette l’abstraction » (ibid., p. 29). Beaucoup de critiques oublient selon lui de tenir compte de cette dualité et se perdent dans des raisonnements obscurs ne tenant compte que de l’un des deux aspects de la mise en scène. Alors que Sartre tente de fixer les lois essentielles du roman, Godard tente de faire de même du côté du cinéma, même s’il se distancie du philosophe. Le noeud de la réflexion de Godard se trouve peut-être exprimé dans l’un de ses premiers articles, « Pour un cinéma politique[6] » (1950b, p. 73), où il compare le film La jeune garde (Sergueï Guerassimov, 1948) à « un coeur qui bat sans cesse entre le culte de l’Absolu et le culte de l’Action[7] ». On reconnaîtra ici la formule d’un autre célèbre adversaire de Sartre, le Camus de la préface des Inspirations méditerranéennes de Jean Grenier (1940) : « Ainsi peut-elle [la Méditerranée] inspirer une métaphysique qui soit à égale distance du culte de l’Absolu et du culte de l’Action ». En effet, pour Godard, la critique de cinéma et le cinéma lui-même doivent trouver leur équilibre entre « le culte de l’Absolu » (celui des cinéastes qui ne savent pas réduire « l’existant à la suite des apparitions qui le manifestent ») et « le culte de l’Action », qui, écueil inverse, néglige la dimension sublime, métaphysique et peut-être divine (en tous cas non contingente et soumise à l’interprétation), cachée derrière les actions de l’Homme. On voit comment la récupération d’un débat littéraire dans le domaine de la critique cinématographique lui permet, avec un certain tour de force, de défendre le cinéma comme un « art pieusement réaliste », sachant « peindre l’âme des choses » (Godard 1952b, p. 85). Voici donc la morale, la philosophie ou encore l’esthétique envisagées par Godard pour le cinéma : « l’expression des beaux sentiments » (ibid.), programme que le découpage classique peut et doit exprimer. Mais c’est aussi la forme du manifeste littéraire ou poétique qu’il importe et pastiche dans ses propres critiques, ce que les titres de ses articles les plus emblématiques rappellent, comme par exemple « Montage mon beau souci » (1956), imitation du titre du poème « Beauté mon beau souci » de François de Malherbe, ou bien sûr « Défense et illustration du découpage classique » (1952a), parodie sérieuse du titre de l’ouvrage de Du Bellay, Défense et illustration de la langue française (1549). Nous y reviendrons.

Parfois, le souvenir d’une lecture, diffus ou diffusé dans la critique, est difficilement traçable[8]. Par exemple, seule l’allusion aux Inspirations méditerranéennes de Jean Grenier (1940) dans l’article sur Joseph Mankiewicz (Godard 1950a, p. 71) relevée au hasard d’une lecture devait nous permettre de retrouver le texte cité dans l’article « Pour un cinéma politique » (1950b). En effet, Godard, louant la mise en scène du film La jeune garde, déclare que « [sa] rapidité suggère l’éternel, “comme l’enfant d’une image fait un monde” » (ibid., p. 73), où l’on reconnaîtra, certes tronquée, la citation suivante : « N’est-ce pas la définition de la Méditerranée : une brièveté qui suggère l’infini, comme un enfant d’une seule image fait un monde ? » (Grenier 1940, p. 50). Nous ne pouvons que constater la souplesse d’esprit et l’audace du jeune Godard qui n’hésite pas à importer ses lectures (et une réflexion sur la Méditerranée !) dans un article sur un film de guerre, apportant un regard éclairant et totalement neuf sur le cinéma. L’apprentissage, très encadré durant ses jeunes années, laisse donc sa chance au hasard des trouvailles littéraires et filmiques. C’est une méthode que n’auraient pas reniée les surréalistes : Godard intériorise une sorte de « cadavre exquis » de références littéraires et cinématographiques auquel il redonne vie dans ses critiques, comme il le fera plus tard dans ses films. Tout comme Aragon qu’il admire et dont il lira les Collages (1965), Godard travaille par association d’images et de textes ou bouts de textes qu’il « découpe » au fil de ses lectures et « colle » dans sa critique : « L’osmose entre ces deux poètes de l’amour fou est troublante lorsque l’on se penche sur ce que l’un (Aragon) appelle collage et l’autre (Godard) citation » (Douin 2010, p. 34). L’article « Faiblard », qui porte sur un film de Michel Boisrond, Faibles femmes (1959), offre un exemple où Godard joue presque sur les deux tableaux. Il fait un montage avec des titres de films qu’il ne présente pas comme tels : il les insère de la façon la plus naturelle possible dans le corps du texte. Il procède ainsi à une sorte de « plagiat » satirique dont personne à l’époque ne pouvait être dupe, les trois films étant sortis à quelques années d’intervalle (1956 pour Cette sacrée gamine [Michel Boisrond], 1957 pour Drôle de frimousse [Stanley Donen], et 1959 pour Faibles femmes) :

[…] il se trouve qu’il [Michel Boisrond] est parti de si bas qu’aujourd’hui, […] ses faibles femmes sont encore loin d’avoir une drôle de frimousse. […] La mise en scène de Boisrond est en effet d’une monotonie effarante qui ne se justifiait nullement vu le parti pris (discutable) de traiter en comédie cette sombre histoire de meurtre d’un mirliflore de quartier par trois sacrées gamines.

Godard 1959c, nous soulignons

Ce montage — un peu facile, mais efficace — de titres de films offre une comparaison implicite entre un film de Stanley Donen et un film de Michel Boisrond, dont Godard insinue qu’il n’est pas encore au niveau du réalisateur américain : « […] ses faibles femmes sont encore loin d’avoir une drôle de frimousse ». Les conditions dans lesquelles Godard écrit favorisent sans doute le recours à ce genre de ficelles et encouragent ce type d’improvisation exécutée avec brio. Luc Moullet corrobore cette idée : « Selon moi, il n’a vraiment travaillé qu’un seul texte, son article sur The Wrong Man d’Hitchcock[9]. On ne l’a pas vu au bureau des Champs-Élysées pendant quinze jours : il bossait. C’est l’article de sa vie. Le reste était fait à la dernière minute sur une table » (propos rapportés dans De Baecque 2010, p. 76). Mais pour Marguerite Duras, l’explication n’est pas liée à une certaine forme de nonchalance ou à la manie du travail en temps limité. Au cours d’un entretien qui les réunit sur le petit écran[10], et à propos du film Soigne ta droite (Jean-Luc Godard, 1987), Marguerite Duras déclare : « Il y a quelque chose dans le principe de l’écriture qui t’attire d’un côté et qui, de l’autre, t’insupporte et te fait fuir. Tu ne tiens pas le coup devant l’écrit. » Le texte de l’écrivain convoqué serait, selon les mots de Jean Cléder (2013, §2), paraphrasant Marguerite Duras, « vidé de sa substance par l’usage furtif qui en est fait (des citations dites et oubliées) ». Mais Godard (1962, p. 22) assume le geste de la citation :

Pourquoi nous le reprocher ? Les gens, dans la vie, citent ce qui leur plaît. […] Je montre donc des gens qui font des citations : seulement, ce qu’ils citent, je m’arrange pour que ça me plaise aussi à moi. Dans les notes où je mets tout ce qui peut servir à mon film, je mets aussi une phrase de Dostoïevski, si elle me plaît. Pourquoi se gêner ? Si vous avez envie de dire une chose, il n’y a qu’un [sic] solution : la dire.

Quant à Antoine de Baecque (2010, p. 56), plus élogieux que Marguerite Duras, il fait de Godard une sorte de critique génial, évoquant son premier texte[11] : « Ce n’est pas un premier article modeste, sentant l’initiation ou l’imitation, mais le texte d’un jeune homme qui est d’emblée critique de cinéma. » Alors qui est Godard ? Un critique plutôt désinvolte préférant rédiger ses textes avec un compte à rebours serré (Luc Moullet) ? Un imposteur, voire un plagiaire, préférant se réfugier derrière des noms d’auteurs et des citations plutôt que de devoir se plier à un véritable travail d’écriture (Marguerite Duras) ? Ou un génie de la critique (De Baecque) ? Le cinéaste franco-suisse, qui se définit lui-même comme un « double frontalier, […] ayant besoin de passer d’un côté et de l’autre de la frontière » (Godard 1980, p. 458), se situe peut-être quelque part entre ces trois postulats. Un génie jouant au plagiaire, un plagiaire de génie, adepte de la course contre la montre, de l’écriture sous contrainte. La position d’André Malraux (1937, p. 910) offre également un choix intéressant. Pour ce dernier, tout artiste a d’abord construit son regard à travers celui d’autres artistes et une lente maturation des oeuvres est nécessaire avant d’avoir un regard à soi : « être précoce, c’est seulement copier plus tôt ». C’est de la copie que naîtra l’expression personnelle : précédant l’oeuvre se trouve le « pastiche exalté » de l’adolescent ému par « une lecture, une audition, la découverte d’un tableau », et qui s’exprime — pour commencer — « non à travers son langage maladroit, mais à travers le langage d’un autre » (ibid., p. 912) :

Hugo naît des Premières Odes, Racine de La Thébaïde, Baudelaire des poèmes lamartiniens, le Greco de Venise, Balzac de Walter Scott, Cézanne de Manet, Michel-Ange de l’antique, le Tintoret du Titien […].

ibid., p. 913

Le jeune homme évoqué par Malraux pourrait tout aussi bien être Godard, âgé de dix-neuf ans quand il publie son premier article. La particularité de Godard, c’est de « naître » non seulement de Racine, mais aussi de Baudelaire, de Balzac… Godard a plus d’un père spirituel auquel il rend hommage dans ses critiques.

Les Cahiers du cinéma

« Qu’un artiste commence à écrire, à peindre, à composer, tôt ou tard, et quelle que soit l’intensité de ses premières oeuvres, il y a derrière elles le musée, la cathédrale ou la bibliothèque. » Cette citation d’André Malraux (1937, p. 911) s’applique parfaitement à Godard, à cette différence près que sa bibliothèque ne se trouve pas « derrière », mais bien au coeur de son oeuvre critique et cinématographique, voire au premier plan de celle-ci. En effet, la citation unit intimement la bibliothèque, la critique et la filmographie godardiennes. Cette pratique, qui commence dès le moment de la lecture (ou de la relecture comme opération mentale de sélection d’un passage qui nous « sollicite », selon Antoine Compagnon [1979, p. 24]), Godard la poursuit activement au cours des années 1950 en publiant des critiques cinématographiques dans diverses revues dont la plus célèbre est sans doute les Cahiers du cinéma. Dans ces textes, les citations, les références littéraires abondent, dans un jeu de dissimulation ou au contraire d’exhibition, pratique et poétique qu’il poursuivra une fois devenu cinéaste. Une étude de Kanters et Sigaux intitulée Vingt ans en 1951, contemporaine de l’époque à laquelle Godard écrit dans La Gazette du cinéma, montre que « ce sont les écrivains, et pas forcément les plus récents, qui demeurent les références majeures des jeunes gens ; Malraux, Gide, Sartre, Montherlant, Cocteau, Giraudoux, Giono, Julien Green » (cité dans De Baecque 2010, p. 62). Si tous ces auteurs figurent effectivement dans le panthéon littéraire du jeune Godard, l’inventaire dépasse et de beaucoup huit noms : Aragon, Balzac, Baudelaire, Breton, Brontë (Charlotte), Camus, Chénier, Corneille, Crébillon fils, Diderot, Dostoïevski, Du Bellay, Fénelon, Flaubert, Giono… se bousculent pour figurer en bonne place sur la table de chevet de Godard. Et nous n’en sommes qu’à la lettre G. Au total, nous avons dénombré 132 auteurs différents dans la critique de Godard. Quarante-deux auteurs se répartissent dans 11 articles écrits entre 1950 et 1952 et cent treize auteurs (parfois les mêmes que ceux cités au cours de la première période) se répartissent dans 72 articles écrits entre 1956 et 1959. Bien sûr, ces chiffres sont à manier avec précaution, car d’autres auteurs sont susceptibles de s’ajouter à la liste, dépendamment des découvertes qu’il est encore possible de faire dans les critiques de cinéma de Godard. En effet, la bibliothèque de Godard est très riche et très éclectique : aux 132 auteurs, toutes périodes confondues, de langue française ou non, du xvie au xxe siècle, s’ajoutent les références qu’il fait aussi aux textes anciens, de l’Antiquité (Homère, Virgile) et du Moyen Âge (Aucassin et Nicolette, Tristan et Yseult, La Chanson de Guillaume, La Chanson de Roland). Parmi les auteurs et les titres privilégiés de son panthéon littéraire, Godard (1997) peut également citer :

Le Gide des Faux-Monnayeurs, le Green de Minuit et Léviathan, presque tout Bernanos, et puis Chardonne et Jouhandeau. Tout ça m’a marqué. J’allais oublier Malraux, son Esquisse d’une psychologie du cinéma, sa Psychologie de l’art, Les Noyers de l’Altenburg et puis La condition humaine, un type de roman décrié mais qui me paraît inégalé. Ses articles critiques sur Baudelaire sont également inoubliables. Malraux, vraiment…

Quelles fonctions endosse la citation ? Stefan Morawski (1970) relève quatre fonctions principales de la citation : la « fonction d’érudition, [l’]invocation d’autorité, [la] fonction d’amplification, [la] fonction ornementale » (cité dans Wagner 2006). Néanmoins, il y a peut-être autant de types de citations que de citations elles-mêmes… Citer, c’est bien sûr communiquer à sa critique et au cinéma l’aura des auteurs convoqués : « Dans cette entreprise, il s’agit bien d’instrumentaliser le prestige de la littérature en le liquidant », affirme Jean Cléder (2012, p. 61). La littérature, sollicitée par le geste de la citation, permet sans aucun doute de donner ses lettres de noblesse au cinéma, mais la critique est aussi le lieu d’un dialogue privilégié entre les deux disciplines. En effet, la bibliothèque, bien loin d’être simple faire-valoir, prend vie et de nouveaux sens sous la plume du critique. Elle n’est plus simplement un « musée imaginaire », pour paraphraser le titre de l’essai d’André Malraux (1947). En effet, Godard fait de cette bibliothèque mentale, et pour ainsi dire en puissance, établie au fil de ses lectures, une bibliothèque en acte, trois fois en acte. D’abord, parce que la bibliothèque elle-même est agissante, en transformant le texte qui fait appel à elle. Ensuite, parce que Godard lui-même agit sur une bibliothèque qu’il a faite sienne, n’en faisant pas un usage à la lettre, jouant plutôt avec son esprit. Enfin, parce que le lecteur est invité à interagir avec la bibliothèque pour en comprendre les implicites et « déplier » la pensée godardienne. En effet, s’il nous offre un accès privilégié à sa bibliothèque, Godard se garde bien de nous en donner toutes les clefs. Commence alors une grande chasse à la citation, pour le lecteur que le jeune critique guide ou perd volontairement, non pas pour l’orienter sur de mauvaises pistes, mais plutôt pour le faire sortir des sentiers battus, décidant ou non d’accompagner d’indices typographiques ou textuels la citation ou la référence littéraires, se faisant pédagogue ou pythie, touchant le plus grand nombre ou quelques initiés. Cette recréation est récréation : le lecteur s’amuse d’un clin d’oeil, d’une citation décalée dans son nouveau contexte, d’un bon jeu de mots, d’un plagiat bien amené, presque indécelable ou à l’inverse assumé avec une certaine désinvolture. Antoine de Baecque (2010, p. 36) a ainsi relevé quatre caractéristiques du « style Godard » que nous avons retrouvées dans sa critique de cinéma :

-

Une « forme d’aphorisme lapidaire »

Godard n’hésite pas à résumer le noeud d’une pensée en quelques mots ou parfois même en quelques signes mathématiques comme dans la formule suivante : « Parce que Simenon = Dostoïevsky + Balzac, vont s’écrier sans fausse honte les fanatiques du commissaire Maigret. Je réponds : oui, mais La Nuit du Carrefour prouve que cette équation n’est vraie que parce que Renoir la vérifie » (1957b, p. 68). Ici, Godard donne le dernier mot au cinéma car c’est un film de Renoir (1932) adapté d’un roman de Simenon (1931) qui permet de confirmer les influences dostoïevskiennes et balzaciennes du créateur de Maigret…

-

Un « jeu de massacre par citations »

Godard blessé ou agacé peut devenir virulent ; les références littéraires servent alors d’armes redoutables, d’autant plus cinglantes que l’aura de l’écrivain cité semble rejaillir sur celui qui le convoque. Dans l’article « Fade et grotesque » (1959b) (le titre ne présage rien de bon) consacré à Yves Ciampi pour son film Le vent se lève, Godard écrit : « Et tout le monde également classera dès le départ un type qui appelle son film Le Vent se lève… il faut tenter de vivre, et met ensuite entre parenthèses le nom de Paul Valéry. » On ne cite pas impunément le poète fétiche des Monod et des Godard, surtout si c’est pour le placer entre de vulgaires parenthèses et tourner un film médiocre — aux dires de Jean-Luc Godard, qui poursuit ses attaques ad hominem, « ne sait par où commencer pour dire du mal du film » (ibid.) et préfère finalement arrêter là le massacre, non sans avoir retourné la marionnette de Valéry (sorte de poupée vaudou) contre le malheureux cinéaste, concluant sur une citation du poète : « La bêtise n’est pas mon fort » (Monsieur Teste, 1896).

-

Un « détournement des références classiques »

En décembre 1956 paraît dans le no 65 des Cahiers un ensemble de trois textes à propos du montage : un texte de Henri Colpi intitulé « Dégradation d’un art : le montage », un autre de Godard intitulé « Montage mon beau souci » et un dernier d’André Bazin, intitulé « Montage interdit ». Le titre de l’article de Godard est déjà un montage en lui-même puisqu’il s’agit d’une reprise du titre du poème « Beauté mon beau souci », de François de Malherbe. Par le truchement du montage, Godard établit ici un parallèle entre les poètes de la Pléiade et les réalisateurs de la future Nouvelle Vague. Convoqués et détournés par Godard dans « Défense et illustration du découpage classique » (1952a), Malherbe et Du Bellay permettent aussi au jeune critique d’établir un dialogue avec André Bazin et de défendre ses idées à propos de la réalisation : « Bazin disait : plan-séquence, moi je me demandais si le découpage classique, finalement, ce n’était pas bien » (Godard 1985, p. 10), quand il ne s’agit pas tout simplement de braver celui qui constitue « l’autorité critique la plus légitime du moment » (De Baecque 2010, p. 69). Pour Antoine Compagnon (1979, p. 18) : « Loin d’être un détail du livre, un trait périphérique de la lecture et de l’écriture, la citation représente un enjeu capital, un lieu stratégique et même politique dans toute pratique du langage, quand elle assure sa validité, garantit sa recevabilité, ou au contraire les réfute. » Qu’elles lui permettent de s’affirmer au sein du groupe des « jeunes Turcs » ou de se démarquer d’André Bazin (et de son fils spirituel, François Truffaut), la citation et la référence littéraires peuvent tantôt assumer un rôle offensif, tantôt un rôle défensif.

-

Une « sorte de vol culturel »

Antoine de Baecque pose ici, sans la nommer, la question juridique de la propriété intellectuelle et du plagiat. Tiphaine Samoyault (2010, p. 36) définit le plagiat comme une « citation sans guillemets », « une reprise littérale », mais « non marquée », où « la désignation de l’hétérogène [...] est nulle », car « le texte cité se fond dans le texte citant, abolissant ainsi la double présence ». Mais Godard est-il véritablement un plagiaire ? L’écart entre ce qui relève d’un vol culturel ou d’une réappropriation culturelle « intentionnellement ludique ou subversive » (ibid.) — la seule à posséder une dynamique littéraire pour Tiphaine Samoyault — tient parfois à peu de chose. En parlant des courts métrages d’Agnès Varda dans l’article « Chacun son Tours », Godard (1959a, p. 36) écrit par exemple :

Ils sont au cinéma ce que le dessin est à la peinture et le carnet de route au roman. Ce sont avant tout des journaux où l’ironie fait à chaque page un triple saut périlleux pour retomber, celle d’après, sur les pieds de la beauté, du luxe calme, ou de la volupté.

Pas de guillemets ni de référence précise à Baudelaire, mais avons-nous pour autant affaire à un plagiat ? Le vers original est si célèbre qu’on ne peut sans doute pas aller jusque-là. De plus, il n’est pas repris de façon absolument littérale, Godard usant d’un décalage à la fois syntaxique et contextuel qui rend plus aisé le repérage de la référence et nous place du côté d’un jeu interactif de remémoration de L’invitation au voyage (1857) : « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». La « double présence » est donc bien maintenue.

Ces exemples étaient une façon de voir la diversité des formes que peuvent prendre la citation et la référence littéraires chez Godard. La critique de cinéma est sans doute le lieu où peut s’exprimer le mieux cette « fraternité » (Malraux 1937, p. 913) entre Godard et les auteurs de sa bibliothèque, sans éprouver le malaise d’avoir à être constamment original, sans se sentir illégitime dans la reprise des mots des autres. En outre, il n’est pas impossible que la critique de cinéma se soit offerte comme un nouveau territoire où échapper à des monuments littéraires devenus un peu trop envahissants. Godard, dans un entretien accordé à Lire en mai 1997, évoquait d’ailleurs sa rencontre avec le cinéma et le passage à la réalisation comme une libération du joug exercé par la littérature :

Mais quand on a vu des films, on s’est sentis enfin délivrés de la terreur de l’écriture. On n’était plus écrasés par le spectre des grands écrivains. Écrire, j’y songeais au début. C’était une idée mais elle n’était pas sérieuse. Je voulais publier un premier roman chez Gallimard. J’ai essayé : « Il fait nuit... » Je n’ai même pas fini la première phrase. Alors j’ai voulu être peintre. Et voilà, j’ai fait du cinéma.

Du tout jeune critique qu’il était en 1950, au critique plus aguerri de 1959, Godard est alors prêt à se jeter dans une vague que Françoise Giroud qualifia de « nouvelle », dans L’Express du 3 octobre 1957.

Du critique au cinéaste : créativité et combativité permises par la citation littéraire

Godard lecteur engendre le critique qui à son tour engendre le cinéaste. Certaines références littéraires, présentes dans sa critique de cinéma, sont reprises par Godard dans ses films, comme ces quelques vers du poème d’Aragon, « Elsa je t’aime », tiré du Crève-coeur (1941), qu’il cite une première fois en 1950 dans un article intitulé « La ronde » :

Dans des décors qui ne craignent pas d’en être, au son d’une mélodie qui brisera les coeurs et (peut-être) fera fureur : la valse, on pense soudain que ces Viennois n’avaient pas tort. On l’a déjà dit : « Au biseau des baisers les ans passent trop vite » et la vie c’est un peu comme quand on danse.

1950c, p. 75

Près de neuf ans plus tard, Godard restitue l’intégralité du quatrain dans l’article « Chacun son Tours » :

Je ne vois pas pourquoi Vivre de Carlos Villardebo serait un film humain, et pas Blue Jeans de Jacques Rozier, puisque c’est un film sur le temps qui passe, et qui passe à quoi ? À donner des baisers. Sa morale sera donc celle, drôle et triste, du quatrain de Louis Aragon : « Au biseau des baisers/Les ans passent trop vite/Évite évite évite/Les souvenirs brisés. »

1959a, p. 37

On le retrouve encore dans À bout de souffle (1960). Patricia et Michel Poiccard se sont réfugiés dans un cinéma, Le Napoléon, pour échapper à la police. Ils s’embrassent devant l’étrange western qu’ils ont choisi de voir mais qu’ils ne regardent pas vraiment… Une voix jaillit alors du film projeté et semble lancer un avertissement à nos deux héros : « Méfie-toi Jessica, au biseau des baisers les ans passent trop vite. Évite, évite, évite les souvenirs brisés… » Le quatrain se diffracte comme dans un miroir : d’une critique de cinéma à l’autre, de la critique au cinéma, du film dans le film ou d’un film à l’autre comme dans Adieu au langage (2014), où l’on entend et l’on voit apparaître à l’écran le fameux vers « Évite, évite, évite les souvenirs brisés ». Une main de femme agrippe la main d’un homme, toutes deux sont ensanglantées et trempent dans l’eau rouge sang d’un bassin. La scène est immédiatement suivie d’une scène reprise de la première partie (dont seuls les protagonistes changent). Un acteur s’exclame alors : « La police va venir, il faut partir et vite. » Cette réplique, en plus de faire écho au vers d’Aragon, rappelle incontestablement À bout de souffle où les personnages étaient traqués par la police. Godard a déjà tant cité les autres, pourquoi ne se citerait-il pas lui-même ?

En effet, de l’écrit à l’écran, se dessine une poétique de la citation qui est en même temps une poétique du média. Rappelons que l’étymologie grecque du mot poiêsis signifie « création » et vient du verbe poiein, « faire », « créer » : la citation chez Godard, quand son contenu n’est pas déjà lui-même poétique, donne bien souvent lieu à une création ou une recréation, d’où peut surgir la poésie. Ces mots et cette poésie peuvent même être le dernier recours de la morale et s’offrir comme une arme contre l’oppression. Nous parlons d’« armes » à bon escient : citer est bien plus qu’un acte d’érudition pour Godard, c’est un acte politique pouvant servir la résistance. Plus jeune, Godard avait déjà été frappé par le pouvoir combatif des mots :

Un jour, le professeur de français au collège est tombé malade, on a eu un remplaçant qui était un réfugié français. Il nous a dit : « Je ne sais pas ce que vous faites, ni où vous en êtes, mais je vais vous lire des choses qu’on écrit en ce moment en France. » Et il nous a lu « Liberté » d’Éluard et des poèmes d’Aragon tiré du Crève-coeur. C’est une chose dont je me souviens très bien : ça a été la destruction de l’alexandrin et de la rime pour moi, et ce fut une grande découverte que ces résistants qui résistaient par la langue[12].

cité dans De Baecque 2010, p. 31

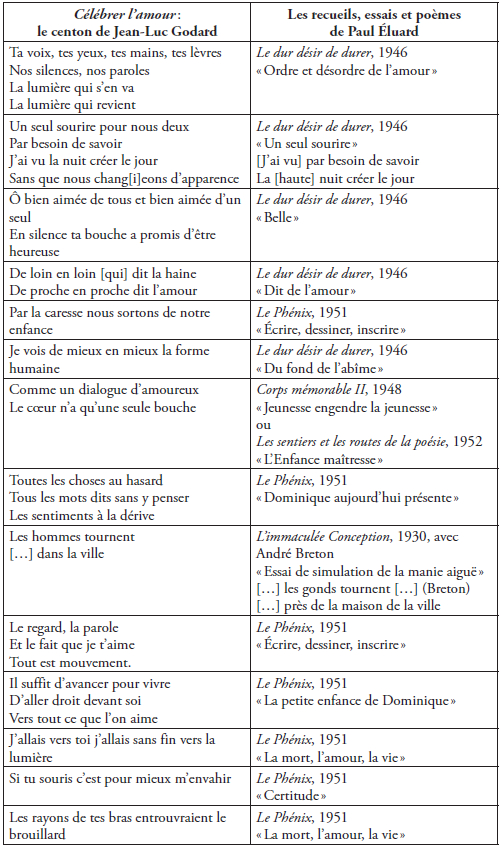

Par exemple, dans Alphaville (1965), le réalisateur combine poésie et résistance en se livrant à la pratique du « centon », ainsi défini par Tiphaine Samoyault (2010, p. 35) : « On appelle centon, terme hérité du latin où il désignait un habit composite, fait de pièces et de morceaux, un ouvrage entièrement composé de citations, comme celui d’Éluard, Premières vues anciennes ». Dans le film, Natacha von Braun (Anna Karina) est retenue prisonnière d’Alphaville et ne pourra s’échapper vers les « Pays extérieurs » que grâce à l’intervention du détective Lemmy Caution, incarné par Eddie Constantine, qui lui récite un centon de vers issus de différents recueils de poésie de Paul Éluard, réagencés par Godard. Lemmy Caution commence par briser les effets du lavage de cerveau effectué par Alpha 60 (une sorte de « Big Brother » tout droit sorti de 1984 [George Orwell, 1949]) sur Anna Karina en lui martelant : « Et ça ! » suivi d’une citation d’Éluard — les mots soulignés par Godard lui-même dans son exemplaire de Capitale de la douleur (1926), qu’il fait lire à ses propres personnages. Lemmy Caution cite notamment le titre d’un petit poème du recueil Répétitions (1921), « La Mort dans la conversation » ; les vers « Tes yeux sont revenus d’un pays arbitraire où nul n’a jamais su ce que c’est qu’un regard » du recueil Mourir de ne pas mourir (1924) ; et le titre du poème « Pour se prendre au piège », dans le même recueil. Godard donne sa dimension non seulement sonore mais aussi visuelle à la poésie de Paul Éluard puisqu’il filme une page du recueil Mourir de ne pas mourir, à savoir le poème « Nudité de la vérité », tout en nous donnant l’illusion qu’il s’agit encore de Capitale de la douleur, qu’il a sans doute retenu pour le titre, épithète tout à fait appropriée pour désigner Alphaville… On retrouve ici la dimension performative (Austin, Butler) de la parole poétique qui sauve la conscience de la jeune femme à l’instant même où elle est proférée. La citation remplit également le rôle de célébration amoureuse : à travers le cinéma et la poésie, Godard fait un héros à son image qui chante la beauté d’une femme aimée, Anna Karina.

Fig. 1

Godard brouille cependant les pistes de son butinage, comme on peut le voir en comparant les deux colonnes du tableau qui suit. À gauche, on peut lire le centon fabriqué par Godard à partir des différents recueils, essais et poèmes d’Éluard, dont les titres se trouvent entre guillemets, à droite. Si nous n’avons pas cité le texte dans la colonne de droite, c’est qu’il est repris à l’identique par Godard. Deux des citations (s’il s’agit bien d’elles) ont été modifiées. Par exemple, « les gonds tournent », mots tirés d’une citation d’André Breton : « On a mis le chat, le chien, ma mère et mon père, mes enfants, l’aigle dans sa petite charrette, on a mis ces spécimens pauvres au fourgon dont les gonds tournent, tournent et tournent », sont devenus « les hommes tournent » chez Godard. Le cinéaste continue de brouiller les pistes quand il fait lire à Anna Karina dans Capitale de la douleur certains vers qui proviennent en réalité du Dur désir de durer (1946), comme le poème intitulé « Le mouvement » dont elle saute allègrement quelques passages. Elle récite le premier vers du premier quatrain : « Nous vivons dans l’oubli de nos métamorphoses » ; les deux premiers vers du deuxième quatrain : « Mais cet écho qui roule tout le long du jour/Cet écho hors du temps d’angoisse ou de caresses » ; et enfin, le premier vers du premier distique : « Sommes-nous près ou loin de notre conscience ».

Tableau 1

Le « travail de la citation », pour paraphraser le titre de l’ouvrage d’Antoine Compagnon (1979), rejoint ici le travail du moraliste ou de l’objecteur de conscience, à travers la figure du poète. En effet, Lemmy Caution change de genre et de statut, passant du roman policier de Peter Cheyney (This Man is Dangerous, 1936) à un film de science-fiction tout de même fortement inspiré des codes du film noir, puis, basculement plus frappant encore, du rôle d’agent secret à celui de lecteur, (ré)citant, nous l’avons vu, les mots soulignés dans différents recueils de poésie d’Éluard ou convoquant (sans le nommer) le George Bernanos de La France contre les robots (1947) à la toute fin du film. Au Professeur Polhman assis dans la salle des machines et vantant les mérites d’une science « tellement fantastique que par comparaison le contrôle de la force atomique par les sociétés russe et américaine d’il y a trente ans semblera ridicule », Lemmy Caution-Godard-Bernanos répond : « Je vois ; à mon idée morale et même surnaturelle de la vocation s’oppose celle d’une simple disposition physique et mentale facilement contrôlable par les techniciens. » La citation originale est la suivante :

La Technique ne se reconnaît-elle pas déjà le droit, par exemple, d’orienter les jeunes enfants vers telle ou telle profession ? N’attendez pas qu’elle se contente toujours de les orienter, elle les désignera. Ainsi, à l’idée morale, et même surnaturelle, de la vocation s’oppose peu à peu celle d’une simple disposition physique et mentale, facilement contrôlable par les Techniciens.

Bernanos 1947, p. 123-124

À rebours de cette citation, tout le film peut se regarder comme l’accomplissement de ce que redoutait Georges Bernanos, à cette différence près qu’il n’est plus question de la France contre les robots, c’est-à-dire d’une société soumise à l’industrie et au machinisme (ou au totalitarisme dans une lecture plus godardienne), mais de Lemmy Caution contre les robots et, à travers lui, de la Littérature contre la Technique dont l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima, le 6 août 1945 (deux ans avant la parution de l’essai de Bernanos), est un tragique exemple.

Godard, en lisant, en écrivant, et en tournant[13], a fait sien le langage des autres. Mais il n’a pas pris le tout-venant de ses découvertes bibliographiques. Certaines oeuvres l’ont plus particulièrement touché, sollicité, grâce auxquelles il a forgé sa propre langue ou parfois même recomposé des recueils de poésie, comme nous l’avons vu avec l’exemple du centon dans Alphaville. « Écrire, car c’est toujours récrire, ne diffère pas de citer. La citation, grâce à la confusion métonymique à laquelle elle préside, est lecture et écriture ; elle conjoint l’acte de lecture et celui d’écriture. Lire ou écrire, c’est faire acte de citation » (Compagnon 1979, p. 34). Godard (1962, p. 21) prolonge cette citation d’Antoine Compagnon jusqu’au septième art : « Écrire, c’était déjà faire du cinéma, car, entre écrire et tourner, il y a une différence quantitative, non qualitative. » Les étymologies grecque et latine semblent appuyer par recoupement l’idée qu’il n’y a pas de différence de nature entre écrire (entendons ici écrire en citant) et tourner : « Citare, en latin, c’est mettre en mouvement, faire passer du repos à l’action » (Compagnon 1979, p. 34). En se reportant à l’étymologie du mot « cinématographe », du grec ancien kinéma (le mouvement) et de graphein (écrire), soit « l’écriture du mouvement » ou « l’écriture en mouvement », on trouvera la preuve d’une intime filiation entre citer et tourner.

***

Bien sûr, nous ne pouvons que rejoindre Antoine de Baecque (2010, p. 98) recommandant de ne pas faire de la période critique de Godard un « simple prélude à la mise en scène ». Il est certain que ses films « n’épuisent pas ses articles » (ibid.), véritable laboratoire de sa pensée du cinéma. Toutefois, nous défendons l’idée d’une « continuité » entre toutes ses activités, dont Godard (1962, p. 21) est le meilleur porte-parole :

En tant que critique, je me considérais déjà comme cinéaste. Aujourd’hui je me considère toujours comme critique, et, en un sens, je le suis plus encore qu’avant. Au lieu de faire une critique, je fais un film, quitte à y introduire la dimension critique. Je me considère comme un essayiste, je fais des essais en forme de romans ou des romans en forme d’essais : simplement, je les filme au lieu de les écrire. […] Pour moi, la continuité est très grande entre toutes les façons de s’exprimer. Tout fait bloc.

On peut considérer que les années 1950 sont celles d’un cinéaste en puissance et en formation, qui découpe et colle déjà, non pas encore des pellicules[14], mais du texte, selon une métaphore développée par Antoine Compagnon (1979, p. 15) qui associe la citation au plaisir de l’enfant reconstituant son propre monde — « comme un enfant d’une seule image fait un monde » (Grenier 1940, p. 50) — avec de simples ciseaux et de la colle, ce qu’il continuera de faire, au sens propre comme au figuré, devant une table de montage, ou derrière la caméra.

Parties annexes

Note biographique

Marie Fallon est doctorante en création littéraire à l’Université Laval. Sa thèse dédiée à la scénarisation d’un jeu vidéo interroge également les enjeux narratifs propres à ce type d’écriture. Titulaire d’un diplôme de maîtrise en lettres modernes de l’Université Lyon 2, elle a consacré son mémoire, intitulé Le goût de la citation de Jean-Luc Godard : bibliothèque d’un critique de cinéma, à l’étude de la citation et de la référence littéraires dans la critique cinématographique de Jean-Luc Godard.

Notes

-

[1]

Dans le cadre de notre maîtrise en lettres modernes à l’Université Lumière Lyon 2, en France, nous avons consacré notre mémoire à l’étude de ces pratiques dans les critiques de cinéma de Jean-Luc Godard. Nous revisitons ces recherches inédites dans le présent article.

-

[2]

« La citation est un fragment de texte dont on souligne l’hétérogénéité en le plaçant entre guillemets, en italique, ou en le démarquant du texte qui l’accueille de façon à rendre cette hétérogénéité immédiatement repérable […]. [Si] l’une des marques suffit à signaler la citation, l’absence totale de typographie propre transforme la citation en plagiat […]. La citation fait donc toujours apparaître le rapport à la bibliothèque de l’auteur citant, ainsi que la double énonciation résultant de cette insertion. » La référence « n’expose pas le texte cité, mais y renvoie par un titre, un nom d’auteur, de personnage ou l’exposé d’une situation spécifique » et « peut accompagner la citation pour préciser les sources du texte cité ». L’allusion est « un énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable ». Elle « dépend plus de l’effet de lecture que les autres pratiques intertextuelles : tout en pouvant ne pas être lue, elle peut aussi l’être là où elle n’est pas » (Samoyault 2010, p. 34, nous soulignons).

-

[3]

« Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n’est plus thym ni marjolaine ; ainsi les pièces empruntées d’autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. » Michel de Montaigne, Essais, livre 1, chapitre 26.

-

[4]

Et non Les anges noirs (1936), que Godard mentionne au début de l’article.

-

[5]

« La pensée moderne a réalisé un progrès considérable en réduisant l’existant à la série des apparitions qui le manifestent. On visait par là à supprimer un certain nombre de dualismes qui embarrassaient la philosophie et à les remplacer par le monisme du phénomène » (Sartre 1943, p. 11-13).

-

[6]

Qu’il signe de son pseudonyme à consonance germanique, Hans Lucas. Cette pratique lui permet de « signer un plus grand nombre d’articles » (De Baecque 2010, p. 57). Godard (1985, p. 9) apporte une réponse supplémentaire à Alain Bergala. À la question : « Pourquoi avez-vous commencé à écrire sous le pseudonyme de Hans Lucas ? », Godard répond : « Je ne sais pas, c’était pour signer Jean-Luc, puisque Hans Lucas, c’est Jean-Luc en allemand. Certainement c’est un signe que je voulais me cacher, être prudent. Mais ce n’était pas du tout par rapport à ma famille, c’était plutôt par référence littéraire parce qu’à l’époque mon ambition était de publier un roman chez Gallimard. J’admirais Astruc parce qu’il l’avait fait. » Clin d’oeil à la critique, Godard use encore de la double signature pour l’un de ses premiers films, Une femme coquette (1955). Au générique Jean-Luc Godard apparaît comme producteur, réalisateur et acteur, tandis que la photographie et le montage sont signés Hans Lucas.

-

[7]

Dans la préface des Inspirations méditerranéennes, dont le titre est repris à Paul Valéry, l’auteur fétiche de Godard, Jean Grenier (1940, p. 50), écrit à propos de la Méditerranée : « Ainsi peut-elle inspirer une métaphysique qui soit à égale distance du culte de l’Absolu et du culte de l’Action. » C’est dans le chapitre « La villa d’Hadrien » (p. 50) qu’on peut lire : « N’est-ce pas la définition de la Méditerranée : une brièveté qui suggère l’infini, comme un enfant d’une seule image fait un monde ? »

-

[8]

Tout le défi du chercheur-lecteur est de naviguer dans la critique de Jean-Luc Godard en évitant deux écueils, les Charybde et Scylla de l’intertextualité que sont le risque d’être un « lecteur passoire » (Samoyault 2010, p. 66) ou, à l’inverse, celui d’être un lecteur souffrant de paranoïa intertextuelle.

-

[9]

Il s’agit de l’article intitulé « Le cinéma et son double » (Godard 1957a).

-

[10]

« Duras/Godard, 2 ou 3 choses qu’ils se sont dites », entretien réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe dans le cadre de l’émission Océaniques — des idées des hommes des oeuvres, diffusée en France sur Antenne 2, le 28 décembre 1987. Pour une retranscription de l’entretien, voir Duras et Godard 1998.

-

[11]

L’article « Joseph Mankiewicz » (Godard 1950a), évoqué plus haut.

-

[12]

Le jeune Godard, né en 1930 à Paris, est au collège à Nyon à partir de 1942.

-

[13]

Nous paraphrasons ici le titre du recueil de Julien Gracq, En lisant en écrivant (1980).

-

[14]

Quoiqu’il commence à en « gâcher » avec, par exemple, Opération béton (1952).

Bibliographie

- Bernanos 1947 : George Bernanos, La France contre les robots, Plon, [1947] 1970.

- Cléder 2012 : Jean Cléder, Entre littérature et cinéma : les affinités électives. Échanges, conversations, hybridations, Paris, Armand Colin, 2012.

- Cléder 2013 : Jean Cléder, « Anatomie d’un modèle Duras/Godard — cinéma/littérature », Revue critique de fixxion française, no 7, 2013, p. 11-31, http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx07.02/746.

- Compagnon 1979 : Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.

- De Baecque 2010 : Antoine de Baecque, Godard, biographie, Paris, Grasset, 2010.

- Douin 2010 : Jean-Luc Douin, Jean-Luc Godard : Dictionnaire des passions, Paris, Stock, 2010.

- Duras et Godard 1998 : Marguerite Duras et Jean-Luc Godard, « Duras/Godard, 2 ou 3 choses qu’ils se sont dites », dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 2, nouvelle édition établie par Alain Bergala, Paris, Cahiers du cinéma, 1998, p. 140-147.

- Genette 1982 : Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris, 1982.

- Godard 1945 : Jean-Luc Godard, « Notes », Cahiers de poésie, no 2, automne 1945, p. 7-8.

- Godard 1950a : Jean-Luc Godard, « Joseph Mankiewicz », La Gazette du cinéma, no 2, juin 1950, p. 71-72.

- Godard 1950b : Jean-Luc Godard, « Pour un cinéma politique », La Gazette du cinéma, no 4, octobre 1950, p. 72-74.

- Godard 1950c : Jean-Luc Godard, « La ronde », La Gazette du cinéma, no 4, octobre 1950, p. 74-75.

- Godard 1952a : Jean-Luc Godard, « Défense et illustration du découpage classique », Cahiers du cinéma, no 15, septembre 1952, p. 28-32.

- Godard 1952b : Jean-Luc Godard, « Qu’est-ce que le cinéma ? », Les Amis du cinéma, no 1, octobre 1952, p. 84-85.

- Godard 1956 : Jean-Luc Godard, « Montage mon beau souci », Cahiers du cinéma, no 65, décembre 1956, p. 30-31.

- Godard 1957a : Jean-Luc Godard, « Le cinéma et son double », Cahiers du cinéma, no 72, juin 1957, p. 35-42.

- Godard 1957b : Jean-Luc Godard, note critique pour l’entrée « 1932 — La nuit du carrefour » dans la « Bio-filmographie de Jean Renoir » établie par André Bazin, Cahiers du cinéma, no 78, décembre 1957, p. 59-86.

- Godard 1959a : Jean-Luc Godard, « Chacun son Tours », Cahiers du cinéma, no 92, février 1959, p. 31-38.

- Godard 1959b : Jean-Luc Godard, « Fade et grotesque », Arts, no 708, 4 février 1959.

- Godard 1959c : Jean-Luc Godard, « Faiblard », Arts, no 710, 18 février 1959.

- Godard 1962 : Jean-Luc Godard, « Entretien avec Jean-Luc Godard », avec Jean Collet, Michel Delahaye, Jean-André Fieschi, André S. Labarthe et Bertrand Tavernier, Cahiers du cinéma, no 138, décembre 1962, p. 20-39.

- Godard 1980 : Jean-Luc Godard, « Propos rompus », Cahiers du cinéma, no 316, octobre 1980, p. 10-17 ; repris dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, nouvelle édition établie par Alain Bergala, Paris, Cahiers du cinéma/Éditions de l’Étoile, 1985, p. 458-484.

- Godard 1985 : Jean-Luc Godard, « L’art à partir de la vie », entretien avec Alain Bergala, dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, nouvelle édition établie par Alain Bergala, Paris, Cahiers du cinéma/Éditions de l’Étoile, 1985, p. 9-24.

- Godard 1997 : Jean-Luc Godard, « Heureusement qu’on a les livres et les films », entretien avec Piere Assouline, Lire, mai 1997 ; disponible sur le site de L’Express, http://po.st/7P7l93.

- Grenier 1940 : Jean Grenier, Inspirations méditerranéennes, Paris, Gallimard, 1940.

- Kanters et Signaux 1951 : Robert Kanters et Gilbert Signaux, Vingt ans en 1951. Enquête sur la jeunesse française, Paris, Julliard, 1951.

- Malraux 1937 : André Malraux, « La psychologie de l’art » [1937], dans Oeuvres complètes, vol. 4, Écrits sur l’art, tome 1, Paris, Gallimard, 2004, p. 910-922.

- Morawski 1970 : Stefan Morawski, « The Basic Functions of Quotation », dans Algirdas Julien Greimas (dir.), Sign, Language, Culture, La Haye/Paris, Mouton, 1970, p. 690-705.

- Samoyault 2010 : Tiphaine Samoyault, L’intertextualité, mémoire de la littérature, Paris, Armand Colin, 2010.

- Sartre 1939 : Jean-Paul Sartre, « M. François Mauriac et la liberté », La Nouvelle Revue française, 27e année, no 305, février 1939, p. 212-232.

- Sartre 1943 : Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943.

- Sartre 1964 : Jean-Paul Sartre, Les Mots, Paris, Gallimard, 1964.

- Wagner 2006 : Frank Wagner, « Intertextualité et théorie », Cahiers de narratologie, no 13, 2006, http://journals.openedition.org/narratologie/364.

Liste des figures

Fig. 1

Liste des tableaux

Tableau 1