Résumés

Résumé

Au coeur même du polémos qui régit le monde, la philosophie d’Héraclite suggère l’existence possible d’une alchimie dialogique spécifique, capable de transformer le plomb de l’opposition en or de la coopération. Non pas malgré la guerre, mais – aussi problématique que puisse apparaître un tel postulat – grâce à elle. Cet article transpose cette intuition au cadre spécifique des relations internationales. En s’appuyant sur la théorie de l’argumentation (d’Aristote aux développements plus récents de la logique informelle), il redéfinit la guerre en tant que « syllogisme éristique convergent ». Ce prisme permet de conclure à la validité du mécanisme héraclitéen de fusion des contraires, à la condition que la logique du conflit armé reste dépendante de son contexte énonciatif, lui-même façonné par la rationalité tragique propre à toute opposition politique.

Mots-clés:

- guerre,

- logique informelle,

- éristique,

- Héraclite,

- relations internationales

Abstract

At the very heart of polemos, the conflict which rules the world, the philosophy of Heraclitus suggests the possible existence of a specific dialogical alchemy, able to turn the lead of opposition into the gold of cooperation. Not in spite of war, but – as delicate as the premise could be judged – thanks to it. This article translates this intuition to the specific context of international relations. Referring to the theory of argumentation (from Aristotle to some recent developments of the informal logic), it redefines war as a “convergent eristic syllogism” and recognizes the validity of the heraclitean harmoniè, provided that the logic of armed conflict remains dependent on its enunciative context, itself shaped by the tragic rationality constitutive of any political opposition.

Keywords:

- war,

- informal logic,

- eristic,

- Heraclitus,

- international relations

Resumen

En el corazón mismo del polemos, la philosofia d’Heráclito sugiere la existencia posible de una alquimia dialógica específica, capaz de transformar el plomo de la oposición al oro de la cooperación. No tanto a pesar de la guerra sino gracias a ella, más allá de lo delicado que pueda parecer el postulado. Este articulo transpone esa intuición al contexto específico de las relaciones internacionales. Sobre la base de la teoría de al argumentación (desde Aristóteles a los desarrollos más recientes de la lógica informal), este estudio redefine la guerra como “silogismo erístico convergente» y reconoce la validez del mecanismo heraclitiano de harmoniè, a condición que la lógica del conflicto armado dependa de su contexto enunciativo, que a su vez está condicionado por la racionalidad trágica de toda oposición política.

Palabras clave:

- Guerra,

- lógica informal,

- erístico,

- Heráclito,

- relaciones internacionales

Corps de l’article

Que devins-je quand je m’aperçus que personne ne pouvait m’expliquer comment il se faisait que : moins par moins donne plus (– x – = +) ?

Stendhal (1973 [1890], p. 330)

La place que le présocratique Héraclite attribue au conflit dans sa philosophie du devenir n’a jamais cessé d’être commentée (Laks 2011 ; Héraclite 2011). Toutes les analyses de cette pensée mobiliste du 6e siècle av. J-C. rappellent la centralité qu’elle assigne à polémos, principe générateur de tout ce qui vit. C’est le propos tranché du fragment héraclitéen B53, reflet d’une oeuvre dont il ne nous reste que quelques lambeaux et qui frappa vivement Nietzsche : « La guerre est mère de toutes choses, reine de toutes choses, et elle fait apparaître les uns comme dieux, les autres comme hommes, et elle fait les uns libres et les autres esclaves[1]. » Un deuxième fragment (le B8) précise que le coeur de cette lutte primordiale bat au rythme syncopé d’une perpétuelle harmonie des contraires : « Ce qui s’oppose coopère, et de ce qui diverge procède la plus belle harmonie, et la lutte engendre toutes choses. » Les deux sentences se complètent donc sous un certain angle, mais de leur rapprochement naît aussi un paradoxe et, pour nous, un questionnement subséquent : quel est au juste l’intégrateur propre au conflit qui lui permet d’être, tout à la fois, opposition et coopération, divergence et harmonie ? Comment la factorisation de deux valeurs négatives peut-elle déboucher sur du positif ? À ces questions, Héraclite semble répondre lui-même en suggérant que le logos représenterait le canal privilégié de ce processus d’union paradoxale. Reliant les protagonistes de la vie entendue comme lutte, le logos est, en effet, originairement et ontologiquement dialogique. Non pas personnel mais nécessairement commun : « C’est pourquoi, précise Héraclite dans le fragment B2, il faut s’attacher au commun. Car le commun unit. Mais, alors que le logos est commun aux êtres vivants, la plupart s’approprient leur pensée comme une chose personnelle. »

Envisagés comme un triptyque, ces fragments soulèvent un questionnement sociopolitique essentiel sur la nature de la guerre. Est-il donc possible de retrouver, jusqu’au coeur même de ce paroxysme des situations conflictuelles qu’est l’affrontement armé, l’alchimie dialogique qu’Héraclite rattache au phénomène d’antagonisme ? Le plomb de l’opposition peut-il se transmuter en or de la coopération non pas malgré la guerre, mais – aussi problématique que puisse apparaître un tel postulat – grâce à elle ? Le propos de cet article est de tenter une transposition de ce questionnement philosophique au cadre des relations internationales afin d’en éprouver empiriquement la validité. L’alternance de la discorde et de la collaboration dans les affaires humaines constitue pour ainsi dire le fond même de la réflexion d’ensemble des relations internationales en tant que partie de la science politique (Wolfers 1962). Les RI sont aussi, et depuis longtemps, conscientes des vertus et des paradoxes du dialogue conflictuel dans l’arène internationale et de ce qu’il implique en termes d’étude des perceptions des protagonistes. Robert Jervis, en exploitant la logique des images, a ainsi insisté de manière pionnière sur la notion de réciprocité et sur l’importance des misperceptions, en établissant une théorie de la « dissonance cognitive » dans les Relations internationales (RI) (Jervis 1976 : 382). Creusant une voie ouverte entre autres par la théorie du comportement coopératif de Robert Axelrod, les écoles les plus récentes de la discipline se sont par ailleurs attachées à explorer les facettes subjectives des rapports de coopération compétitive entre acteurs de l’« anarchie internationale », en particulier depuis la montée en puissance du paradigme constructiviste au début des années 1990 (Onuf 1989 et surtout Wendt 1992). De nombreuses revues se sont enfin constituées en s’appuyant sur cet angle de recherche spécifique, le Journal of Conflict Resolution, né en 1957, étant le plus emblématique. Néanmoins, il semble que les RI aient insisté sur les représentations dialogiques précédant et suivant les conflits (logique d’évitement ou de non-reconduction) plutôt que sur l’interaction générée par la lutte elle-même. Le cas de l’engendrement de la paix par la guerre est le plus souvent contourné. Cela est en partie dû au renvoi de la guerre dans la catégorie des anomalies des relations internationales. Ainsi que l’exprime bien Pierre Manent, « [n]ous répugnons à attribuer à la guerre un rôle causal […] : il nous semble que c’est lui attribuer un mérite » (Manent 2001 : 134). Pourtant, alors que le retour de la guerre marque les relations internationales actuelles et que, du « nouvel ordre mondial » au « moment unipolaire », les chimères des dividendes de la paix n’en finissent plus de s’éloigner dans la brume des illusions anhistoriques, il apparaît plus urgent que jamais de mieux comprendre ce phénomène éternel. Partant de ce constat, la présente analyse s’inscrit dans la lignée des conflict functionalists, lesquels considèrent le conflit non comme une aporie des relations humaines, mais comme une solution dialogique parmi d’autres, qui permet, à certaines conditions très précises qu’il s’agira ici d’éclairer, d’aboutir à un nouvel équilibre des relations politiques entre groupes humains.

Du point de vue méthodologique, et dans le cadre contraint de cet article, nous chercherons dans la philosophie d’Aristote la première de nos clés de compréhension du processus de fusion qu’Héraclite ne fait simplement qu’évoquer. Il est coutumier d’opposer le Stagirite et l’Éphésien, le premier reprochant au deuxième sa philosophie du flux et son refus du principe de non-contradiction (Pérez-Jean 2005 : 17). Un lien effectif entre les deux penseurs semble néanmoins fourni (entre autres) par le fragment héraclitéen B2, qui évoque le logos comme bien commun et non comme propriété personnelle de chaque homme. Cela entre en résonance avec le projet aristotélicien, lequel, ainsi que le résume Michel Meyer, « […] propose de mettre sur la table ce qu’on entend par “bien commun” et de faire naître une discussion qui peut être conflictuelle » (Meyer 2014). Sur cette base, la logique d’Aristote se révèle particulièrement propre à saisir les phénomènes interactionnels de la dialectique conflictuelle, bien qu’à partir d’un certain point elle nécessite d’être dépassée. C’est pourquoi, prolongeant la logique formelle du fondateur du Lycée, les théories modernes de l’argumentation fourniront notre deuxième clé d’accès pour ressaisir – en les appliquant aux relations internationales – les étapes intermédiaires de la mystérieuse harmonie des contraires à laquelle, selon Héraclite, la guerre aurait le pouvoir de présider.

I – Nature et fonction de la guerre chez Aristote

Pour Aristote, la fin naturelle de l’homme est de vivre politiquement, dans le cadre de la Cité. Animal politique et social par nature, ainsi que le décrit le premier livre de la Politique, l’homme s’accomplit en tant que citoyen actif, modéré et vertueux. Pour mieux éclairer l’optique de cette perfection civique, le maître du Lycée est amené à hiérarchiser les occupations de la vie humaine. Il propose de placer le loisir, qu’accompagne la contemplation, au-dessus de l’action ; en parallèle, il met la paix, conditionnée par la sagesse, au-dessus de la guerre. Paix et loisir définissent donc au premier chef la Cité parvenue à la sérénité autarcique, grâce à la vertu de ses citoyens. Pour Aristote, ce type de hiérarchie ne signifie pas que la guerre soit pur chaos ni qu’elle soit intrinsèquement maléfique. Il n’en insiste pas moins sur le fait qu’elle n’a pas de sens pour elle-même : « Aussi personne ne veut-il jamais la guerre, ou ne prépare-t-il même la guerre pour la guerre toute seule. Il faudrait être un véritable assassin pour se faire des ennemis de ses amis, et provoquer à plaisir des combats et des massacres[2]. » On retrouvera, deux mille cinq cents ans plus tard, un écho de cette remarque chez Ernst Jünger qui, plus que d’autres, a pourtant célébré la guerre et ses vertus : « Tout le monde est contre la guerre. Quel est l’être doué de raison qui ne serait pas contre la guerre[3] ? » Ce jugement doit toutefois être immédiatement mis en regard de la correction que Jünger propose lui-même dans La guerre comme expérience intérieure et qui rappelle qu’aussi indésirable soit-elle, la guerre « […] n’est pas instituée par l’homme, pas plus que l’instinct sexuel ; elle est loi de la nature, c’est pourquoi nous ne pourrons jamais nous soustraire à son empire. Nous ne saurions la nier, sous peine d’être engloutis par elle » (Jünger 1997 : 32). Raymond Aron, pour qui « la guerre est quelque chose de détestable », offre une solution possible à l’ambivalence jüngérienne en déplaçant le problème sur le plan analytique : « La chose militaire doit être étudiée comme toutes les choses qui sont étudiées dans les universités » (Aron 1981 : 218). À la source de cette lucidité empreinte de rationalité tragique, commune à des sensibilités pourtant aussi dissemblables que celles des auteurs d’Orages d’acier et de Paix et guerre entre les nations, nous retrouvons Aristote, lequel considère empiriquement la guerre comme une négativité inéluctable et en tire analytiquement les conséquences, en conseillant à la Cité une bonne politique de défense. Ce réalisme équilibré conduit Frédéric Ramel à remarquer que « […] tout en insistant sur les éléments incontournables pour la Cité que sont les armes et la prise de conscience de la guerre dans son acception historique, Aristote […] rejette autant l’excès impérialiste dans l’usage de ces armes que l’impuissance liée à une insuffisance des moyens militaires » (Ramel 2002 : 123).

De fait, l’Éthique àNicomaque (x, 7) comme la Politique (vii, 14) montrent que chez Aristote la guerre, confinée à un rôle proprement fonctionnel, n’a pas de sens pour elle-même. Mais cela signifie-t-il pour autant qu’elle n’ait pas de sens en elle-même ? Nous butons ici sur un premier paradoxe. La fonction qu’Aristote attribue au phénomène guerrier est en effet, à première vue du moins, antithétique à la nature de la guerre, puisque celle-ci relève du choc sanglant des armes et des haines. Que la diplomatie soit un moyen en vue de la paix, nous le comprenons sans peine, car en l’occurrence fonction de l’instrument et nature de l’objectif ne s’opposent pas. Mais la guerre ? Comment parvient-on au positif par le truchement du négatif ? Héraclite bondit directement à la solution, qu’il concentre en une formule gnomique à la concision suggestive : le combat engendre toute chose en mêlant les contraires, obtenant la convergence à partir de la divergence, processus où le logos joue un rôle central. Toutefois, en attendant que les fouilles de l’Artémision d’Éphèse ne nous restituent quelque jour l’oeuvre engloutie de celui qui fut surnommé « l’Obscur[4] », nous ne pouvons lui demander plus que ce qu’il murmure. Il faut donc se résoudre à transiter par le logos aristotélicien pour éprouver (ou tester), sur un mode explicite, la validité de l’implicite héraclitéen. Cette possibilité est ouverte, car les visions d’Aristote et d’Héraclite, si elles offrent un contraste marqué quant au statut ontologique accordé à la guerre (subalterne chez le premier, souverain chez le deuxième), se révèlent plus complémentaires qu’opposées lorsque l’on se limite au plan fonctionnel. Chez les deux, nous trouvons l’expression différenciée d’une idée en fin de compte similaire, celle d’un algorithme propre à la guerre qui tendrait, par l’intégration de facteurs antithétiques, à la production politique d’un nouvel équilibre. Ce constat de convergence nous conduit à poser une première hypothèse de compréhension, sous la forme d’une interrogation. Avec cet algorithme guerrier inscrit au coeur de l’orbe politique, ne nous trouvons-nous pas au fond placés, mutatis mutandis, devant la même fonction de résolution que celle qu’assume dans l’orbe logique aristotélicien la figure essentielle du syllogisme ? Cette piste, qui permet d’envisager analogiquement la guerre comme un processus de réconciliation dialectique, ouvre autant de perspectives qu’elle pose de difficultés. Les unes et les autres doivent être précautionneusement examinées.

II – La guerre comme fonction syllogistique du conflit politique

L’opposition à autrui suppose une logique contradictoire : les arguments que j’emploie pour défendre mes intérêts contredisent, plus ou moins résolument, ceux que l’adversaire utilise pour défendre les siens. En certains cas, la contradiction peut mener jusqu’à une collision incarnée – l’affrontement physique – entre deux finalités s’excluant l’une l’autre. Dès lors, les corps prennent le relais du conflit des esprits, non en abolissant ces derniers, mais en prolongeant leur tension polémique dans l’espace et le temps, par des moyens violents. Transposée entre États dans le cadre des relations internationales, la forme dégradée du débat qu’est une collision de ce type prendra le nom de « guerre ». Elle sera consentie – au moins par la partie qui la déclenche formellement – afin que le sort des armes accouche d’un nouvel équilibre politique entre adversaires. Alfredo Gomez-Muller, qui commente la théorie des vertus exposée dans l’Éthique àNicomaque, souligne que ce mécanisme d’opposition, tel que l’entend Aristote, ne peut être envisagé autrement que par le truchement du logos. Le combat, pour garder substance, suppose en effet une forme de communication : « C’est seulement par la sollicitation de la parole d’autrui que le principe de contradiction peut être mis en évidence[5]. » Ainsi deux niveaux pourraient-ils être distingués dans la guerre. À un premier niveau, celle-ci manifeste l’existence d’une opposition d’intérêts si intense qu’une arène armée s’est imposée pour la vider : elle est donc le signifié d’une cristallisation conflictuelle, née d’une dissociation des échelles de valeur qui a été jugée, à tort ou à raison, comme inévitable. À un deuxième niveau, plus subtil, la guerre est aussi un signifiant qui révèle les limites de la dissociation qui la sous-tend, aussi absolue celle-ci puisse-t-elle paraître de prime abord. En raison de l’aspect irréductiblement dialogique de tout conflit, il est en effet inévitable que les États A et B prennent in fine conscience, en s’engageant dans la guerre, de ce qui les oppose fondamentalement l’un à l’autre, au-delà des asymétries de perception de départ ; et, partant, après que l’un aura pris un avantage militaire relatif sur l’autre, de ce qui pourrait éventuellement les faire converger tous deux vers une solution négociée. Ainsi que le note Ruth Amossy, dialoguer, c’est échanger, « et c’est changer en échangeant » (Amossy 2008 : 2). Il faut toutefois, pour que la possibilité du dialogue persiste au coeur même de la lutte et que l’opposition entre A et B se voit « résorbée » par étapes (plus ou moins sanglantes), qu’existe un catalyseur qui « […] demeure stable à travers le changement et […] de ce fait, assure la possibilité du changement[6] ». C’est-à-dire un troisième terme qui, à l’instar de la fonction de tiers réconciliateur du desmos platonicien dans le Timée[7], synthétise les propositions affrontées, sans faire pour autant disparaître les spécificités contradictoires de A et B (El Murr 2013).

Dans la logique aristotélicienne en tant que science de la démonstration, le syllogisme est précisément une inférence médiate, qui part de deux propositions ou prémisses, fusionnées par l’intermédiaire d’un moyen terme : si tout C est A et que tout B est C, alors tout B est A. C’est l’exemple canonique du syllogisme : « Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. » Deux termes isolés l’un de l’autre au départ (« Socrate » et « mortel ») trouvent ainsi leur point de correspondance par le canal d’un troisième élément (« homme »). Dans les relations internationales, l’hypothèse que la guerre puisse fonctionner de manière syllogistique impliquerait que les perceptions de l’État « A » et de l’État « B » puissent se raccorder par l’intermédiaire d’un moyen terme « C », auquel leur mise en correspondance oppositionnelle impose de recourir. Sous cet angle, on considérera donc la guerre comme le mode de production violent d’un moyen terme réconciliateur. À ce niveau, une première difficulté se manifeste, car il apparaît que dans ces conditions la guerre peut difficilement fonctionner comme un syllogisme démonstratif. Les prémisses de A et de B – c’est-à-dire les raisons qui les ont poussés à s’opposer par les armes – étant qualifiées contradictoirement, elles s’excluent en effet mutuellement du fait même de leur définition : c’est ce que Robert J. Fogelin, théoricien de l’argumentation, qualifie de deep disagreement (Fogelin 1985). Si Saddam Hussein, en envahissant le Koweït en 1990, s’était justifié au moyen d’un syllogisme, celui-ci aurait pu prendre la forme suivante : « Occuper sa propre province n’est pas un crime. Le Koweït a toujours été une province de l’Irak. L’occupation irakienne du Koweït n’est donc pas un crime. » La coalition menée par les États-Unis aurait pu lui répliquer selon un syllogisme différent, celui-ci par exemple : « Occuper sa propre province n’est pas un crime. Mais le Koweït, État indépendant membre de l’onu, n’est pas une province de l’Irak. L’occupation irakienne du Koweït est donc bien un crime. » Le problème est bien ici la catégorisation des propositions : l’identité réelle du Koweït est-elle celle d’une « province » irakienne artificiellement détachée de la Mésopotamie historique par le colonisateur britannique en 1899 (point de vue historico-culturel) ou celle d’un État indépendant depuis 1961 (point de vue juridique) ? La réponse de la famille Al-Sabah, dont le petit pouvoir tribal, reconnu au 18e siècle, a été conforté par les Anglais et les Ottomans, et celle de Saddam Hussein, représentant un grand État doté d’une ancienne capitale califale, mais privé d’un débouché suffisant sur le Golfe, s’opposent ici antithétiquement. Dans ce cas d’espèce, notre hypothèse syllogistique ne peut donc fonctionner, du moins selon les canons de la logique formelle.

Cependant, et malgré les apparences, cette première difficulté n’empêche pas que la guerre puisse agir comme un intégrateur syllogistique des relations internationales (c’est-à-dire un mode de production d’un moyen terme). À une condition toutefois : qu’elle se place dans le cadre d’un raisonnement dialectique, et non analytique. La logique propre à la guerre est en effet celle de la cohérence politique, non de la vérité. Si elle est subordonnée à l’empire de la vérité (qui mène, comme dans l’exemple koweïtien, à l’élimination d’une proposition fausse par une autre, réputée vraie, selon le principe du tiers exclu), la guerre n’aboutit qu’à souligner l’irréductibilité de la différence entre A et B, au lieu de la résorber. Or, ce n’est pas l’imposition d’une vérité absolue imposée par A à B, ou vice-versa, qui importe pour la résolution d’un conflit dans les relations internationales : un simple accord sur une cohérence minimale doit s’y substituer. La guerre se rattache, sous cet angle argumentatif, à la définition problématologique que Michel Meyer, dans la lignée de l’école de Bruxelles, donne de la rhétorique : une négociation de la distance entre les sujets (Meyer 2009 : 1). Elle renvoie également à la dialectique contextuelle de Hamblin, qui pose que la validité de l’argumentation est relative à l’acceptation des interlocuteurs (Hamblin 1970) et à la vision oppositionnelle de Willard, qui intègre rhétorique et dialectique dans une perspective interactionnelle (Willard 1989). En d’autres termes, le syllogisme guerrier, rapporté à la théorie de l’argumentation, relèverait en réalité de la logique informelle et interactionnelle : il ne permet pas, en dehors de cas extrêmes, de synthétiser par élimination. « Bien taillé, mon fils ! À présent, il faut recoudre ! », murmure Catherine de Médicis à son fils Henri III, roi de France, qui vient, le 23 décembre 1588, de faire assassiner son rival politique le plus redoutable, le duc de Guise. Le corps propre du Balafré, percé de coups sur le plancher du château de Blois, n’est rien ; mais son corps symbolique représente la moitié des sujets d’un royaume déchiré par la guerre civile entre « nation » protestante et « nation » catholique. Pour l’avoir méconnu, Henri III mourra assassiné à son tour ; et, pour réaliser la suture pacificatrice des contraires, son successeur et cousin protestant Henri de Navarre, malgré qu’il en ait, devra se faire catholique.

III – La dimension nécessairement éristique du syllogisme guerrier

Puisque la nécessité de parvenir à une porte de sortie politique apparaît comme le télos[8] de toutes les guerres, quelle que soit la violence que celles-ci déchaînent, la question doit être approfondie : comment « négocier » syllogistiquement la distance entre les sujets, pour reprendre les termes de Meyer, alors même que le combat est déjà engagé et que l’on considère que les positions respectives de A et B, qu’ils défendent par les armes, relèvent de l’incommensurabilité logique ? La réponse dépend d’une caractérisation plus fine du syllogisme guerrier, qu’il nous faut à présent rapporter à son contexte énonciatif. Des quatre types de syllogismes distingués par Aristote (rhétorique, dialectique, scientifique et éristique), c’est en effet le dernier qui semble correspondre le mieux à la sécrétion de la paix par la guerre dans les relations internationales.

Le vocable de syllogisme éristique est traditionnellement disqualifié, car il désigne la mauvaise rhétorique des sophistes, qui servait à faire passer pour vraies des argumentations faussées dans le but d’écraser l’adversaire (objectif fortement condamné, du Gorgias à l’Eristische Dialektik de Schopenhauer, en passant par les Réfutations sophistiques d’Aristote lui-même). En ce qui nous concerne, il ne s’agit pas d’en rester strictement à cette acception, mais de décentrer la problématique en retenant une autre signification possible du mot éris. En grec, celui-ci est généralement traduit par « discorde » (ἔρις). Marcel Conche, en commentant Héraclite, suggère quant à lui qu’éris devrait plutôt être considérée comme le vrai nom de polémos : non pas la guerre-discorde, mais l’éris-rivalité évoquée par Hésiode dans Les Travaux et les Jours, en d’autres termes le conflit justificateur, unificateur, générateur de paix (Héraclite 2011 [1986] : 439). Cette interprétation ouvre des perspectives éclairantes.

Repartons de cette nouvelle acception d’éris et considérons de nouveau A et B, États en guerre, opposés par des propositions particulières concernant le même objet, défini de manière affirmative pour l’un, négative pour l’autre. À titre d’exemple, à en croire Moscou, « La Crimée est une province russe », tandis que pour Kiev « La Crimée n’est pas une province russe ». Selon Aristote, la qualité du jugement est déterminée par la copule (ici, le verbe être) selon qu’elle est affirmative ou négative. Mais opposer « La Crimée est russe » et « La Crimée n’est pas russe » n’est pas la même chose qu’opposer « Socrate est un homme » ou « Socrate n’est pas un homme ». Concernant Socrate, la dialectique est celle du vrai et du faux : c’est soit l’un, soit l’autre et, dans le cas où l’on voudrait articuler ces prémisses par un syllogisme, on ne voit pas comment celui-ci pourrait fonctionner puisque ces propositions particulières s’excluent l’une l’autre. En revanche, les propositions « criméennes » ne sont vraies ou fausses que suivant le point de vue où l’on se place. Elles contiennent, en d’autres termes, une part variable de vrai et de faux. Notre étude franchit ici une étape, si l’on prend conscience que, là où la logique formelle doit s’avouer impuissante, la guerre va précisément introduire un biais spécifique dans la négociation de la distance entre les sujets des relations internationales, en permettant à la logique relative du vrai et du faux de se voir mitigée par une logique relative transverse, celle du fort et du faible. Cette dernière est évidemment une logique fallacieuse ; mais force est de constater que c’est en raison même de son caractère fallacieux qu’elle sera concluante, pour peu qu’elle ne divorce pas de son contexte énonciatif (Willard 1989). En donnant en effet à l’un des acteurs l’avantage sur l’autre (à la suite d’un ou de plusieurs engagements militaires tactiques), le duel guerrier va faire apparaître au faible mais aussi au fort l’intérêt commun d’un règlement politique, quelle que soit la part de vraisemblable dans leurs arguments de départ. D’un côté de l’arène, le vainqueur tactique a en effet intérêt à convertir son avantage militaire provisoire en résultat stratégique (et donc politique) tangible. Mais il lui faut pour cela la collaboration volontaire de son vaincu. Or, si ce dernier a bien posé un genou à terre de l’autre côté de l’arène – s’il a en d’autres termes ressenti sa défaite –, il n’en a pas forcément déduit qu’il devait reconnaître la victoire de celui qui vient de le dominer. Des deux, lorsque l’on considère cette relation dialectique, on comprend qu’en vérité – et à rebours du sens commun – c’est le fort qui a le plus besoin de la paix. Il détient en effet un trésor – sa « victoire ». Mais celle-ci, en plus de n’être que toute provisoire, n’a de valeur que si elle est « proclamée », c’est-à-dire reconnue. Ainsi Napoléon, pour sa perte irrémédiable, s’enfonce-t-il en Russie en 1812 pour aller quérir une paix stratégique que le tsar, malgré la victoire tactique française de Borodino et la prise symbolique de Moscou, lui refuse inflexiblement. Or, si aucune victoire n’est proclamée, le danger est celui d’un affrontement permanent, diffus, sorti de tout cadre dialectique et dénué de limites temporelles. Récemment, la situation en Afghanistan depuis la chute du régime taliban en 2001 a offert un exemple de ce type de blocage. Seule la collaboration volontaire entre le vainqueur et le vaincu peut donc mettre fin à cette aporie, mais cela n’est possible que par le biais d’une convergence, qui prend la forme d’une reconnaissance réciproque (Lindemann 2010).

Nous vérifions en effet empiriquement que la guerre, considérée comme une forme de dialogue paradoxal entre unités politiques, n’engendre que très rarement un « effacement » du conflit entre A et B. Elle accouchera de configurations de réconciliation plus ou moins solides, basées sur la subordination, la dépendance ou la soumission provisoires ; mais extrêmement rarement sur l’effacement ou la destruction pérennes. Car, à moins d’être Gengis Khan qui procédait par dissuasion absolue (sous la forme d’entassements de pyramides de crânes), « battre » un adversaire n’est le plus souvent que battre la partie représentative d’un tout qui échappe au cadre étroit du théâtre militaire. Le tout lui-même subsiste après la « victoire » militaire sur la partie et pose un problème de nature politique qui, s’il n’est pas traité par le vainqueur, accélérera le retour du conflit. Cette manière de comprendre la guerre nous ramène à l’hypothèse du syllogisme éristique. En théorie de l’argumentation, Zarefsky fait ainsi remarquer, en citant les travaux de Heidlebaugh, que, « si [le] phénomène d’incommensurabilité rend toute poursuite de la discussion impossible pour le logicien, pour le rhétoricien au contraire le plaisir ne fait que commencer » (Zarefsky 2012). À première vue, cette conclusion est philosophiquement condamnable, au sens où la forme fallacieuse de l’éristique traditionnelle (celle que condamnait Aristote et que nous proposons ici de dénommer « éristique divergente ») accepte de synthétiser des propositions vraies et fausses, en visant non un absolu moral, mais une victoire aux points dans la discussion. Et il existe bien des stratégies rhétoriques pour y parvenir : l’hypocrisie, l’incorporation et la subsomption, la lassitude, le recadrage (Zarefsky 2012). Ce sont toutefois, pourrait-on dire de manière imagée, des stratégies d’estrades, propres aux controverses du temps de paix, où ethos et pathos s’entremêlent. Dans le cadre des relations internationales et de leurs stratégies d’escadres, la guerre, structurée par la dialectique des volontés utilisant la force pour régler leur conflit, introduit sa propre alchimie de réconciliation des contraires, terrible, certes, et sanglante, mais au pouvoir de convergence bien réel. Par une ruse de la raison rhétorique propre à ce que nous proposons d’appeler un syllogisme éristique convergent, la guerre opère la synthèse du vrai et du faux par le catalyseur médiat du fort et du faible, qui agit en elle et par elle comme le desmos platonicien : « […] un lien harmonieux […] qui unit les deux premiers termes après qu’ils ont été opposés » (Bouton 2000 : 46). Catalyse est ici le mot qui convient : au sens chimique, en effet, un catalyseur ne modifie pas la composition du système à l’état final, mais il peut favoriser une réaction qui paraît ne pas exister en son absence (Seyden-Penne 1993).

La guerre, si l’on admet la possibilité de l’envisager sous la forme d’un syllogisme éristique, ne débouche donc pas sur une résolution de conflit (comme l’on dirait d’un syllogisme qu’il est résolu), mais sur une sortie de conflit (comme l’on dira que l’on sort d’une aporie). Et c’est bien, in fine, de cela qu’il s’agit lorsqu’on examine la fonction que joue la guerre dans les relations internationales : « Ce n’est jamais la lutte entre le bien et le mal, c’est le préférable contre le détestable. Il en est toujours ainsi, en particulier en politique étrangère » (Aron 1981 : 289-290). En s’appuyant sur le mécanisme de syllogisme éristique convergent que toute guerre porte en elle à l’état de virtualité, la relation contradictoire A-B a donc la possibilité de se reconfigurer en vue de et pour la paix, à travers et par la guerre, à condition que le sort des armes n’oblige pas le vaincu temporaire à reconnaître que sa vision du monde est – totalement – fausse. Car il est difficile, en dernière analyse et à proprement parler, de tendre la main à un adversaire en lui demandant de se nier lui-même. Le vainqueur aura éternellement besoin du vaincu pour donner sens à sa victoire. Bien entendu, cet évitement syllogistique de l’ascension aux extrêmes n’est que l’un des modes possibles de conclusion de l’affrontement guerrier. Celui-ci peut tout à fait échapper à l’empire raisonné du logos éristique et s’emballer dans une spirale de violence incontrôlable : Clausewitz, à cet égard, opérera une distinction entre « guerre réelle » et « guerre absolue » (Vom Kriege, livre I). Risquons ici une autre hypothèse en avançant que, si l’ascension aux extrêmes clausewitzienne se déchaîne dans certains cas, c’est moins en raison du processus guerrier lui-même que des hommes qui l’enclenchent sans en comprendre les balances intérieures (Zajec 2015). Le fragment B51 d’Héraclite leur est peut-être destiné : « Ils ne comprennent pas comment ce qui s’oppose s’accorde dans une identité. L’harmonie est changement de côté, comme pour l’arc et la lyre[9]. »

Cela nous conduit au deuxième volet de notre question de départ : comment, du point de vue stratégique et dans le cadre des relations internationales, comprendre ce « changement de côté » qu’Héraclite présente comme l’autre nom de l’harmonie, c’est-à-dire la prise en compte du point de vue de l’adversaire, y compris s’il a été vaincu tactiquement ? Sur ce second point, la pensée d’Aristote nous fournit de nouveau un adjuvant heuristique intéressant.

IV – La proairesis aristotélicienne : une méthodologie interactionnelle en situation conflictuelle

Dans le livre iii de son Éthique à Nicomaque, Aristote développe un concept majeur de sa philosophie : la proairesis (« décision réfléchie » ou « choix volontaire »). Jean Frère identifie cette notion en tant que dernière étape d’une évolution en trois temps, qui mène du souhait au choix des moyens pour le réaliser :

La phénoménologie aristotélicienne du choix volontaire – en grec, de la proairesis – implique la coordination de trois grands moments se succédant temporellement. Premier moment : celui du souhait (boulêsis) de ce que je voudrais réaliser, moment portant sur le but souhaité, le télos. Deuxième moment : celui de la délibération (bouleusis), où […] l’on délibère préalablement sur les moyens utilisables pour réaliser le but envisagé. Troisième moment, le moment essentiel dans l’action volontaire : le choix des moyens que l’on va en définitive utiliser pour la réalisation du souhaité et du délibéré.

Frère 2003 : 267

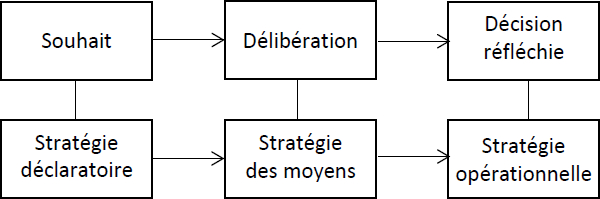

Attirons immédiatement l’attention sur la ressemblance entre, d’une part, ce triptyque souhait-délibération-décision chez Aristote et, d’autre part, le processus stratégique que connaissent bien les décideurs militaires. Ce dernier relie la stratégie déclaratoire – les intérêts proclamés que souhaite défendre la nation dans l’ordre international ; la stratégie des moyens – ce dont la nation délibère pour préparer et financer le soutien de sa stratégie déclaratoire ; et la stratégie opérationnelle – ce dont la nation décide dans la guerre, lorsque celle-ci s’avère nécessaire, en veillant à maintenir la proportion entre les moyens et le but (Coutau-Bégarie 2008 : 125).

Figure 1

Parallèle entre le triptyque souhait-délibération-décision chez Aristote et les volets du processus stratégique militaire (Zajec, 2015)

Le triptyque souhait-délibération-décision réfléchie se retrouve encore dans les méthodes et les outils d’aide à la décision – dits aussi méthodes de raisonnement – utilisés dans les travaux d’état-major lors de la planification et de la conduite des opérations réelles. Cela est particulièrement vrai de la méthode d’élaboration de la décision opérationnelle (medo), méthode de raisonnement tactique propre aux forces terrestres françaises, et de la méthode interarmées d’appréciation et de raisonnement sur une situation militaire (MARS), adaptée au niveau stratégique, que les Français ont voulu rendre compatible avec les méthodes otaniennes, sans toutefois abandonner une forme de raisonnement national. Des « préoccupations de l’échelon supérieur » (politique) au « concept d’opération » (Leclere 2001 : 24-26), le processus cognitif de la méthode mars semble se donner pour but de veiller à ce que le désirable soit réconcilié avec le possible, par le biais d’un processus à la fois déductif et inductif. En ce sens, sans en avoir conscience, le coeur de cette méthode militaire correspond à une délibération proprement aristotélicienne, qui fait le lien entre un souhait et un choix réfléchi : « [La proairesis] est un choix préférentiel entre moyens retenus et moyens non retenus » (Frère 2003 : 269). Les passerelles entre l’empirisme philosophique aristotélicien et l’empirisme des méthodes de raisonnement stratégiques les plus modernes ne s’arrêtent pas là. À l’instar du processus dialectique qui voit le stratège militaire définir son « intention initiale » tactique en fonction de « l’effet final recherché » stratégique[10], la « décision réfléchie » aristotélicienne, issue d’une délibération processuelle privilégiant l’équilibre raisonné et médiat des fins et des moyens, se place à l’opposé de l’emportement (thymos) qui procède des passions et des appétits, éléments instables que le souhait (boulêsis) tolère encore. Ainsi, « la boulêsis diffère du choix [proairesis] sur trois points : a) lʼon peut avoir une boulêsis à lʼégard de lʼimpossible, b) elle porte sur ce qui peut être fait par dʼautres, tandis que le choix porte sur ce qui est praticable par nous ; c) elle porte sur la fin, tandis que le choix préférentiel porte sur les moyens » (Boulnois 2008 : 250). Filtration à froid du souhait brut, la proairesis ressortit donc à la planification du possible, en vue d’un résultat concret. C’est pourquoi, en tant que produit décisionnel d’un souhait tempéré par la délibération, elle compte deux caractéristiques qui sont aussi – et très spécifiquement – stratégiques : elle se différencie d’une part d’une morale autocentrée du bien et du mal, pour lui préférer une recherche pondérée du vraisemblable ; et elle se distingue d’autre part de la doxa, l’opinion commune, qui tend à confondre l’expression de ses propres passions et celle de la justice. Ainsi, « […] à la différence du souhait qui porte plutôt sur la fin de l’action et qui peut s’adresser à des choses impossibles (ne jamais mourir par exemple), la décision réfléchie porte uniquement sur les moyens de l’action, sur le possible et, plus précisément, sur les choses qui dépendent de nous[11] ». Comme l’a bien noté Hannah Arendt, la proareisis aristotélicienne sert donc d’intermédiaire entre la raison et le désir chez l’humain (Szaniszló 2007 : 253). De là l’intérêt de cette notion pour la stratégie et, par extension, pour les relations internationales, où il s’agit souvent, pour les décideurs politiques, diplomatiques et militaires, de réconcilier le désirable et le possible dans le cadre de situations complexes, à la faveur desquelles réflexions éthiques, politiques et morales s’entremêlent pour générer des cas de conscience difficiles, que l’ombre de la guerre surplombe constamment. Hubert Védrine a donné une liste historique pour le moins suggestive de quelques-uns de ces cas de conscience, qui concernent d’ailleurs des décisions à prendre avant, après ou pendant une guerre :

Harry Truman devait-il ou non utiliser la bombe A pour hâter la fin de la guerre en Asie, ou fallait-il au contraire proscrire absolument tout recours au nucléaire ? […] Était-ce immoral de signer Yalta ? Que ne l’a-t-on dit. Mais Yalta prévoyait des élections libres partout. Donc, était-ce immoral, ou simplement crédule ? […] Fallait-il boycotter radicalement l’Union soviétique dès ses débuts, ou négocier âprement et constamment avec elle, l’amollir par les armes de la paix, du commerce, tout en la contenant et en la dissuadant ? […] La décision américaine de bombarder le Cambodge pour hâter la fin de la guerre au Vietnam a précipité de proche en proche le Cambodge en enfer. Tous les moyens paraissaient bons, quelques années plus tard, pour chasser l’Union soviétique d’Afghanistan. Mais que penser du formidable encouragement et soutien qui a été ainsi apporté aveuglément à l’extrémisme islamique et au terrorisme international […] ? Je pourrais évoquer bien d’autres exemples où qui voulait faire l’ange a fait la bête.

Védrine 2000 : 20

« Qui veut faire l’ange fait la bête » : la constatation n’est pas neuve dans les relations internationales. Peut-être, en 2015, les nations occidentales en ont-elles néanmoins une conscience plus aiguë qu’à d’autres périodes de leur histoire. « Combien de fois les hommes d’État ont-ils été motivés par le désir d’améliorer le monde, et ont fini par le rendre pire ? » (Morgenthau 1967 [1948] : 6) : après les interventions occidentales en Libye en 2011 et la crise en Syrie en 2013, la question désabusée de l’auteur de Politics Among Nations résonne plus fortement que jamais. Les presque quinze années de guerre contre-insurrectionnelle en Irak et en Afghanistan, de 2001 à 2014, pèsent désormais d’un poids significatif sur notre appréhension des relations entre morale, politique et stratégie. Il apparaît difficile, malgré ce que suggèrent certains think-tankers qui s’impliquèrent alors comme conseillers de l’armée états-unienne, ou certains philosophes défenseurs de l’ingérence, de « passer à autre chose » sur le plan stratégique, en s’abstenant de critiquer durement cet échec et ses raisons profondes, lesquelles tiennent au fait que la guerre d’Afghanistan n’avait pas de sens politique (Simpson 2012 : 228). Après une longue parenthèse de promotion de la guerre préventive, du droit d’ingérence, du regime change et de l’intervention au nom de la démocratie considérée comme un article d’exportation, des voix s’élèvent en se demandant s’il ne serait pas temps, dans la conduite des opérations militaires menées par les « puissances morales », de revenir à un réalisme plus tempérant, fondé sur une vertu aristotélicienne centrale, celle de prudence (phronèsis) (Granjon 1999). Ce n’est pas sans raison que la langue grecque met en rapport la tempérance ou le bon sens (sophrosunè) et la prudence (phronèsis), bâtis sur la même racine, comme tient à le mentionner Aristote lui-même dans le sixième livre de l’Éthique : « Ceci nous explique que, si nous regardons Périclès et les gens de cette nature comme des gens prudents, c’est qu’ils sont capables de voir ce qui est bon pour eux et pour les hommes qu’ils gouvernent ; et c’est là précisément la qualité que nous reconnaissons dans ceux que nous appelons des chefs de famille et des hommes d’État[12]. » C’est parce qu’elle est précisément la manifestation visible d’une délibération prudente que la proairesis, dont nous venons de constater le cousinage ésotérique avec les méthodes militaires de raisonnement stratégique, peut aider à mieux saisir la limite et la logique des conflits qui ponctuent les relations internationales contemporaines. On pressent qu’elle peut, en particulier, venir en appui d’un réalisme des voies-et-moyens qui se garderait de confondre les désirs des décideurs politiques ou de l’opinion publique, et la possibilité effective de les réaliser tels quels dans l’arène internationale. Hans Morgenthau a souvent invoqué la phronèsis aristotélicienne en appui de sa vision du monde (Lang 2007)[13]. Entre, d’une part, l’idéal d’une Cité autarcique équilibrée qui préfère la défensive à la conquête et, d’autre part, la possibilité d’un élargissement universaliste de la notion de guerre juste – la tradition augustinienne –, il semble qu’Aristote fasse un choix clair. Vouloir changer l’ordre du monde pour des raisons morales, en jugeant intempestivement des coutumes de peuples étrangers, semble pour lui l’exemple même de confusion entre boulêsis et proairesis. Ainsi rappelle-t-il dans l’Éthique àNicomaque que le processus souhait-délibération-action est cadré par les limites que l’hubris impose à la raison :

La délibération ne porte même pas sur toutes les affaires humaines sans exception : ainsi, aucun Lacédémonien ne délibère sur la meilleure forme de gouvernement pour les Scythes. C’est qu’en effet, rien de tout ce que nous venons d’énumérer ne pourrait être produit par nous. Mais nous délibérons sur les choses qui dépendent de nous et que nous pouvons réaliser […] Nous délibérons non pas sur les fins elles-mêmes, mais sur les moyens d’atteindre les fins.

iii, 4

Épurée, équilibrée, la décision réfléchie tient compte des intentions et des moyens de l’adversaire, et des conséquences des actes que nous nous apprêtons à poser, que ce soit pour déclencher les hostilités ou pour répondre à une agression. Un passage de la Rhétorique illustre parfaitement cette logique, en complétant les aperçus de l’Éthique et de la Politique :

Il faut connaître non seulement les ressources de son propre pays, mais encore celles des pays limitrophes ; savoir ceux avec lesquels une guerre est probable, afin d’être en paix avec ceux qui sont les plus forts et de se réserver de faire la guerre avec ceux qui sont les plus faibles. Il faut savoir, au sujet des forces, si elles sont semblables ou dissemblables, car il y a, selon le cas, probabilité de victoire ou de défaite. Il n’est pas moins nécessaire d’avoir considéré l’issue de la guerre, non seulement dans le pays, mais chez d’autres peuples, car les causes semblables amènent, naturellement, des résultats analogues.

Rhétorique, i, 4

Cette logique conséquentialiste est-elle immorale ? La question mérite d’être posée, dès lors que les moyens semblent surdéterminer les fins. Sauf que, dans le cas présent, fins et moyens se pondèrent plus qu’ils ne se contredisent. En son conséquentialisme assumé, la « décision réfléchie » répond donc au critère de la justice selon Aristote, laquelle n’est pas l’application d’une morale particulière, mais la prise en compte de l’autre au moment de juger : ainsi l’homme juste peut appliquer sa vertu « […] relativement aux autres, et non pas seulement pour lui-même[14] ». Et malgré la condamnation par Aristote de la sophistique, c’est au final sa proairesis qui permet paradoxalement au syllogisme éristique convergent que nous définissons dans la première partie de cet article de fonctionner, en empêchant par sa modération délibératrice que les propositions contradictoires de A et de B n’en restent au statut bloqué d’assertions contraires. Fonctionnant à l’instar des règles qui régissent la multiplication des nombres relatifs, le syllogisme éristique convergent permet que le produit de l’opposition armée initiale entre l’intérêt de B (noté négativement « -A ») et l’intérêt de A (« -B ») débouche paradoxalement sur un résultat positif (voir la figure 2)[15].

Cela n’est possible que si A et B prennent en compte une part des perceptions de l’adversaire dans une négociation, ce à quoi la violence prolongée de l’affrontement armé les incite spécifiquement. Ainsi se trouve confirmée l’inéluctable nécessité du « changement de côté » qu’évoque le fragment B51 d’Héraclite. En prenant appui sur la philosophie du conflit, il est donc possible de ressaisir, via le détour par la proairesis aristotélicienne, la valeur heuristique du polémos héraclitéen. La décision guerrière réfléchie est bien la résultante, non pas d’une logique oppositionnelle, mais interactionnelle, dont le motif dialectique peut aider à une meilleure appréhension de la gestion des conflits dans les relations internationales et à l’élaboration de stratégies plus réalistes.

Au terme de l’alchimie des antagonismes permise par la guerre, l’équilibre entre adversaires se voit donc restauré temporairement, c’est-à-dire jusqu’à un autre cycle de divergence (de la paix à la guerre via la concurrence et la crise ; voir la figure 2). Contrairement aux apparences, cette vision cyclique est moins proche du dualisme ami-ennemi de Carl Schmitt que des intuitions interactionnelles dynamiques des conflict functionalists (Zajec 2015) telles qu’elles s’expriment dans les travaux de Georg Simmel (Soziologie, 1908), de Nicholas Spykman (The Social Theory of Georg Simmel, 1925 ; America’s Strategy in World Politics, 1942) ou de Thomas Schelling (The Strategy of Conflict, 1960). Ce dernier, au sein du groupe rassemblé autour du Journal of Conflict Resolution, a précisément étudié le conflit comme un processus social général basé sur l’interaction, dont la guerre représenterait un cas spécial. Dans cette optique, Schelling a tenté de mettre en rapport stratégie et coopération pour en inférer une modélisation des décisions rationnelles en situation d’interaction. Dans le même groupe de chercheurs, Kenneth Boulding partira de prémisses voisines pour aboutir à un résultat contraire, c’est-à-dire à l’opposition entre stratégie et coopération et à l’idéal d’un échange contractuel antistratégique fondé sur la morale, afin d’éviter l’escalade (Hassner 2000 : 74-101). Le croisement que le présent article opère entre philosophie héraclitéenne, logique aristotélicienne et théorie informelle de l’argumentation, aspects synthétisés dans le concept de syllogisme éristique convergent, renoue avec Schelling, sur un mode plus intuitif et moins instrumental. En dehors d’un même intérêt pour la logique stratégique, les deux approches partagent surtout le désir d’éclairer le délicat processus de la sortie de conflit.

Figure 2

La guerre comme syllogisme éristique convergent

(Zajec, 2015). L’étape 1 (antithèse morale) voit s’affronter les propositions (-A) et (-B), respectivement portées par B et A. L’étape 2 (discrimination armée) transpose cette opposition sur le plan militaire. L’étape 3 (syllogisme éristique convergent) voit l’ouverture stratégique d’un espace de moyen terme (C) qui transforme les facteurs négatifs (-A) et (-B) en produit positif (AB). L’étape 4 (retour à l’équilibre) voit A et B revenir à une forme de paix, après inclusion partielle des arguments adverses (AB et BA).

Conclusion

Thucydide, traçant le portrait inoubliable de Périclès dans La Guerre du Péloponnèse, le compare à ses successeurs en montrant que dans l’épreuve de force décisive qui oppose sa cité à Sparte, l’homme d’État athénien a cherché, quoi qu’il arrive, à garder la mesure des actions de sens contraire qui caractérisent toute guerre : « Dès l’ouverture des hostilités, Thucydide lui fait proclamer un discours et s’exclamer : “Pas d’annexions ! Pas de risques inutiles !” […] “Je redoute bien plus nos erreurs que la stratégie de nos ennemis” » (Jaeger 1988 : 463). La conclusion du présent article aboutit à un constat de même nature : pour qu’une logique d’intégration soit possible, il est nécessaire que le vainqueur, après avoir démontré sa force au vaincu au cours d’un ou de plusieurs engagements tactiques, soumette sa décision réfléchie à la phronèsis aristotélicienne, en renonçant à maximiser déraisonnablement ses gains stratégiques. Le conflit armé recèle bien la possibilité d’un mécanisme paradoxal d’opposition réconciliatrice, fonctionnant à la manière d’un syllogisme éristique ; mais, pour que cette éristique converge au lieu de diverger, ce syllogisme doit rester subordonné à la compréhension de la rationalité tragique de la guerre (Ponchon 2010) et au refus de la soumettre entièrement aux vertiges autocentrés d’une morale particulière. La logique informelle de la guerre doit donc être ré-arrimée en permanence par le politique au critère de la tempérance qui unit, et non à celui de la « vérité » qui sépare. De la guerre du Péloponnèse à celle d’Afghanistan, là se trouve sans doute le prix exigé par Polémos pour que le logos reste commun aux parties en conflit.

Parties annexes

Remerciements

L’auteur souhaite remercier les professeurs André Laks et Michel Meyer pour leur lecture et leurs remarques critiques.

Note biographique

Olivier Zajec est maître de conférences en science politique (Université Jean Moulin – Lyon 3, Centre lyonnais d’études de sécurité intérieure et de défense [clesid]).

Notes

-

[1]

Nous retenons ici la traduction et le classement des fragments d’Héraclite proposés par Simone Weil dans La source grecque, Paris, Gallimard, 1953. On notera néanmoins que ce fragment pose un problème spécifique : πόλεμος en grec est masculin. « Mère » et « reine » peuvent sonner étrangement, au sens où la formule d’Héraclite répond à Zeus père et à Zeus roi.

-

[2]

Aristote, Éthique àNicomaque, x, 7 (1992 : 418).

-

[3]

Ernst Jünger, conversation privée avec Julien Hervier, dans Hervier (2013 : 64).

-

[4]

Aristote, Rhétorique (iii, 5, §6, 1991 : 316). Héraclite aurait déposé son oeuvre intégrale au temple d’Artémis à Éphèse. Celui-ci fut incendié par Érostrate en 356 av. J.-C.

-

[5]

Alfredo Gomez-Muller, « Introduction » à Aristote, Éthique àNicomaque (1992 : 7).

-

[6]

Alfredo Gomez-Muller, op. cit., p. 16.

-

[7]

le lien. « Mais que deux termes forment seuls une belle composition, cela n’est pas possible sans un troisième. Car il faut qu’au milieu d’eux, il y ait quelque lien qui les rapproche tous les deux. Or de toutes les liaisons, la plus belle est celle qui se donne à elle-même et aux termes qu’elle unit l’unité la plus complète » (Platon, 1985, p. 144).

-

[8]

la cause finale.

-

[9]

Fragment à rapprocher du B67 où la guerre apparaît comme un terme susceptible de synthèse : « Le dieu : le jour la nuit, l’hiver l’été, la guerre la paix, la satiété la famine […]. » Nous remercions André Laks pour cette suggestion.

-

[10]

Voir Doctrine d’emploi des forces, DIA-01 (A) – DEF (2014), Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE), juin 2014, p. 20.

-

[11]

Alfredo Gomez-Muller, « Introduction » à Aristote, Éthique à Nicomaque (1992 : 22).

-

[12]

Aristote, Éthique àNicomaque, vi, 4 (1992 : 245).

-

[13]

Le fait que Hobbes, référence de bien des réalistes, soit un des critiques les plus virulents d’Aristote, à qui il reproche de renverser les rapports entre guerre et paix, ne rend pas ce parrainage illégitime. Morgenthau réserve en effet la référence-Hobbes au constat que le monde est dangereux et l’homme animé du désir de puissance, tandis que la référence-Aristote lui permet de rappeler l’esprit de modération et de sagesse qui doit présider à la conduite des affaires diplomatiques et guerrières dans les relations internationales. Les deux ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Par ailleurs, le reproche fait par Hobbes à Aristote peut apparaître comme une simplification. Aristote ne renverse pas au sens propre les rapports de la guerre et de la paix. Il se contente d’en montrer la hiérarchie fonctionnelle, en constatant que l’on recherche volontairement la paix, tandis que l’on se résout à la guerre. Que la paix soit au plus haut point désirable en tant qu’idéal n’implique pas le fait que la guerre soit éradicable en tant que négatif de cet idéal. Par ailleurs, dire d’une chose qu’elle est plus désirable qu’une autre n’implique pas qu’elle soit pour autant plus importante.

-

[14]

Aristote, Éthique à Nicomaque, v, 1 (1992 : 195).

-

[15]

On notera, en laissant le commentaire ouvert sur ce point, que les engagements militaires sont souvent qualifiés d’opérations.

Bibliographie

- Amossy Ruth, 2008, « Argumentation et analyse du discours : perspectives théoriques et découpages disciplinaires », Argumentation et analyse du discours, vol. 1. Consulté sur Internet (aad.revues.org/200) le 13 novembre 2014.

- Aristote, 1991, Rhétorique, trad. Charles-Émile Ruelle revue par Patricia Vanhemelryck, introd. Michel Meyer, Paris, Librairie générale française.

- Aristote, 1992, Éthique àNicomaque, trad. J. Barthélemy Saint-Hilaire revue par Alfredo Gomez-Muller, préface et notes d’Alfredo Gomez-Muller, Paris, Librairie générale française.

- Aristote, 1995, La politique, trad. Jules Tricot, Paris, Vrin Poche.

- Aron Raymond, 1981, Le spectateur engagé, entretiens avec J.-L. Missika et D. Wolton, Paris, Julliard.

- Axelrod Robert, 1997, The Complexity of Cooperation : Agent-Based Models of Competition and Collaboration, Princeton, Princeton University Press.

- Boulnois Olivier, 2007-2008, Religions et philosophies dans le christianisme au Moyen Âge, Annuaire EPHE section des sciences religieuses, t. 116.

- Bouton Christophe, 2000, Temps et esprit dans la philosophie de Hegel. De Francfort à Iéna, Paris, Vrin.

- Clausewitz Carl von, 2014 [1832], De la Guerre, Livre I, trad. Jean-Baptiste Neuens, présentation de Benoît Chantre, Paris, Flammarion.

- Coutau-Bégarie Hervé, 2008, Traité de stratégie, 6e éd., Paris, Economica.

- El Murr Dimitri, 2013, « Desmos et logos : de l’opinion droite à la connaissance (Ménon, 97e-98a et Théétète, 201c-210b) », dans D. ElMurr (dir.), La mesure du savoir. Études sur le Théétète, Paris, Vrin : 151-171.

- Fogelin Robert, 1985, « The Logic of Deep Disagreements », Informal Logic, no 7 : 1-8.

- Frère Jean, 2003, « Le volontaire selon Aristote », Intellectica : 36-37.

- Granjon Marie-Christine, 1999, « La prudence d’Aristote : histoire et pérégrinations d’un concept », Revue française de science politique, vol. 49, no 1.

- Hamblin Charles L., 1970, Fallacies, Londres, Methuen.

- Hassner Pierre, 2000 [1995], « Violence, rationalité, incertitude. Tendances apocalyptiques et iréniques dans l’étude des conflits internationaux », dans P. Hassner, La violence et la paix, De la bombe atomique au nettoyage ethnique, Paris, Seuil : 74-101.

- Heidlebaugh N. J., 2001, Judgment, Rhetoric, and the Problem of Incommensurability : Recalling Practical Wisdom, Columbia, University of South Carolina Press.

- Héraclite, 2011 [1986], Fragments, coll. Épiméthée, texte, traduction et commentaires de Marcel Conche, Paris, Presses universitaires de France.

- Hervier Julien, 2013, Ernst Jünger. Dans les tempêtes du siècle, Paris, Fayard.

- Hésiode, 1940, Les Travaux et les Jours, dans E. Bergougnan, 1940, Hésiode et les poètes élégiaques et moralistes de la Grèce, trad. et notes E. Bergougnan, Paris, Garnier.

- Jaeger Werner, 1988 [1964], Paideia, La formation de l’homme grec. La Grèce archaïque. Le Génie d’Athènes, trad. André et Simone Devyver, Paris, Gallimard.

- Jervis Robert, 1976, Perception and Misperception in International Politics, Princeton, Princeton University Press.

- Jünger Ernst, 1997, La guerre comme expérience intérieure, trad. F. Poncet, Paris, Christian Bourgois.

- Laks André, 2006, Introduction à la « philosophie présocratique », Paris, Presses universitaires de France.

- Laks André, 2011, « L’Héraclite physicien de Schleiermacher : avec une note sur l’interprétation de Hegel », dans O. Primavesi et K. Luchner (dir.), The Presocratics From the Latin Middle Ages to Hermann Diels, Stuttgart, Steiner Verlag.

- Lang Anthony F., Jr., 2007, « Morgenthau, Agency, and Aristotle », dans M. C. Williams (dir.), Realism Reconsidered : TheLegacy of Hans J. Morgenthau, New York, Oxford University Press.

- Leclere (colonel), 2001, « La MARS : Méthode interarmées d’appréciation et de raisonnement sur une situation militaire », Objectif Doctrine, CDEMS, no 28 : 24-26.

- Lindemann Thomas, 2010, Causes of War. The Struggle for Recognition, Colchester, R.-U., ECPR Press.

- Manent Pierre, 2001, Cours familier de philosophie politique, Paris, Fayard.

- Meyer Michel, 2009, « Comment repenser le rapport de la rhétorique et de l’argumentation ? », Argumentation et analyse du discours, vol. 2. Consulté sur Internet (aad.revues.org/211) le 20 novembre 2014.

- Meyer Michel, 2014, « La logique d’Aristote », Le Magazine littéraire, no 549.

- Morgenthau Hans J., 1967 [1948], Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred A. Knopf.

- Onuf Nicholas G., 1989, World of Our Making : Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, University of South Carolina Press.

- Pérez-Jean Brigitte, 2005, Dogmatisme et scepticisme. L’héraclitisme d’Énésidème, Paris, Presses universitaires du Septentrion.

- Ponchon Pierre, 2010, La rationalité tragique. Essai sur la constitution d’une forme de pensée d’Héraclite à Thucydide et sur sa critique platonicienne, Thèse de doctorat en philosophie, Université de Clermont-Ferrand 2.

- Ramel Frédéric, 2002, « Origine et finalité de la Cité idéale : la guerre dans la philosophie grecque », Raisons politiques, vol. 1, n° 51 : 109-125.

- Schelling Thomas C., 1960, The Strategy of Conflict, Cambridge, Harvard University Press.

- Schopenhauer Arthur, 1996 [1830-31], Eristische Dialektik oder Die Kunst, Recht zu behalten, Zürich, Haffmans Verlag.

- Seyden-Penne Jacqueline, 1993, Synthèse et catalyse asymétriques, Paris, EDP Sciences.

- Simmel Georg, 1908, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Berlin, Duncker & Humblot Verlag.

- Simpson Emile, 2012, War from the Ground Up. Twenty-First-Century Combat as Politics, London, Hurst & Company.

- Spykman Nicholas J., 1925, The Social Theory of Georg Simmel, Chicago, University of Chicago Press.

- Spykman Nicholas J., 1942, America’s Strategy in World Politics, New York, Harcourt, Brace.

- Stendhal, 1973 [1890], Vie de Henry Brulard, Paris, Gallimard.

- Szaniszló Inocent-Mária, 2007, Les réflexions théologiques sur la pensée d’Hannah Arendt, Münster, lit Verlag.

- Thucydide, 1993, Histoire de la guerre du Péloponnèse, trad. Jean Capelle, 2 vol., Paris, Flammarion.

- Védrine Hubert, 2000, « Moralisation des relations internationales : pour une synthèse de l’expérience historique, du réalisme et des exigences morales », dans P. Boniface (dir.), Morale et relations internationales, Paris, Presses universitaires de France.

- Weil Simone, 1953, La source grecque, Paris, Gallimard.

- Wendt Alexander, 1992, « Anarchy is What States Make of It : The Social Construction of Power Politics », International Organization, vol. 46, no 2 : 391-425.

- Willard Charles A., 1989, A Theory of Argumentation, Tuscaloosa/London, University of Alabama Press.

- Wolfers Arnold, 1962, Discord and Collaboration. Essays on International Politics, Baltimore, The Johns Hopkins Press.

- Zajec Olivier, 2015, « Wechselwirkung et sortie de conflit. Approche comparée de la notion d’interaction chez Clausewitz et Simmel », Res Militaris, vol. 5, no 1, hiver-printemps.

- Zarefsky David, 2012, « Transcender les différends : une réaction possible aux situations de désaccord profond », Argumentation et analyse du discours, vol. 8. Consulté sur Internet (http://aad.revues.org/1251) le 14 novembre 2014.

Liste des figures

Figure 1

Parallèle entre le triptyque souhait-délibération-décision chez Aristote et les volets du processus stratégique militaire (Zajec, 2015)

Figure 2

La guerre comme syllogisme éristique convergent

(Zajec, 2015). L’étape 1 (antithèse morale) voit s’affronter les propositions (-A) et (-B), respectivement portées par B et A. L’étape 2 (discrimination armée) transpose cette opposition sur le plan militaire. L’étape 3 (syllogisme éristique convergent) voit l’ouverture stratégique d’un espace de moyen terme (C) qui transforme les facteurs négatifs (-A) et (-B) en produit positif (AB). L’étape 4 (retour à l’équilibre) voit A et B revenir à une forme de paix, après inclusion partielle des arguments adverses (AB et BA).