Résumés

Résumé

L’article analyse la façon avec laquelle la France, dans la région des Grands Lacs africains, exerce une influence considérable jusqu’à maintenant. Il se propose de mettre en lumière les ingérences de la France au Rwanda et en RDC, notamment dans le cadre de ses interventions militaires de 1977/78 et par le biais de différentes formes d’appui militaire. Il en arrive à la conclusion que le rôle de la France, s’affichant publiquement comme défenseur des droits de l’Homme dans la région, est plutôt celui du pompier pyromane.

Abstract

This article provides an overview of the way in which France maintains its influence in the region of the African Great Lakes until today. In particular it highlights French politics in the framework of the Ruanda genocide and in the Democratic Republic of the Congo especially during its military interventions in 1977/1978 and in the context of different forms of military cooperation. The article comes to the conclusion that the role of France, characterizing itself as the advocate of Human Rights in the region, is rather that of a pyromaniac fire worker.

Zusammenfassung

Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Frankreich seinen Einfluss im Gebiet der großen afrikanischen Seen bis in die Gegenwart sicherstellt. Insbesondere untersucht er die französische Politik im Rahmen des ruandischen Genozids und gegenüber der Demokratischen Republik Kongo während der militärischen Interventionen 1977/78 und verschiedener Militärhilfemaßnahmen. Der Aufsatz kommt zu dem Ergebnis, dass die Rolle Frankreichs, das sich gerne als Vertreter der Menschenrechte in der Region darstellt, eher als diejenige eines pyromanischen Feuerwehrmannes zu beschreiben ist.

Corps de l’article

1 Introduction

Depuis bientôt cinq décennies, la région des Grands Lacs fait face à des conflits armés (guerres civiles et interethniques) très meurtriers qui entraînent des mouvements[1] de réfugiés et de déplacés internes.

Contrairement aux autres continents, l’histoire de la formation des États africains modernes est très récente. En 1885, au cours de la conférence de Berlin, les puissances coloniales européennes (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Portugal, Italie, Espagne et Belgique) se partagent l’Afrique et, par voie de conséquence, tracent les frontières actuelles des États africains en fonction de leurs intérêts économiques et stratégiques de l’époque. Les États-nations modernes africains sont donc des constructions artificielles qui ne reposent sur aucune base solide. En d’autres termes, il s’agit des États politiquement, économiquement et socialement vulnérables face aux ingérences extérieures.

Et comme ce fut le cas dans beaucoup de pays africains, le partage de la région des Grands Lacs se fait dans la douleur pour un grand nombre de groupes ethniques dont les membres se voient répartis dans plusieurs nouveaux États, avec deux conséquences majeures : 1) certaines populations frontalières sont souvent l’objet de discriminations (ou exclusions) qui débouchent le plus souvent sur des conflits armés, massacres ou génocide; et 2) les conflits armés (guerres civiles et interethniques) dans un pays débordent facilement chez le(s) voisin(s).

La fin des années 50 et le début des années 60 sont marqués par le mouvement irréversible des indépendances des colonies africaines. Mais, malheureusement, cet accès à la souveraineté internationale intervient pendant la guerre froide entre les deux blocs de l’Ouest (pays occidentaux) et de l’Est (URSS et Chine). Le premier bloc est en grande partie constitué des colonisateurs, alors que le second se targue d’être révolutionnaire et solidaire des « opprimés ».

Au cours de la guerre froide, les deux blocs se livrent une lutte sans merci par l’entremise des nouveaux dirigeants africains pour le contrôle de certains pays qualifiés de stratégiques ; ces dirigeants étant souvent réduits au rôle de marionnettes des blocs de l’Ouest et de l’Est. C’est ainsi que, par exemple, depuis les années 60, la République démocratique du Congo et Mobutu étaient pour les Américains la plaque tournante de l’endiguement de l’expansion du communisme en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, et ce, jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989. Profitant de ce contexte international et de sa position géostratégique clé (Franz Fanon avait qualifié le Congo de la « gâchette » du continent), le Zaïre de Mobutu va contribuer à la déstabilisation d’un certain nombre de ses voisins (cas de l’Angola, en soutenant militairement la rébellion UNITA de Jonas Savimbi).

Par ailleurs, les colonisateurs belges, après avoir compris qu’ils perdaient les combats, s’étaient mis à diviser ethniquement les populations (en 1959 interviennent, au Rwanda, les premiers massacres en grande échelle des Tutsi, suivis du renversement de la monarchie tutsi par les Hutu) avant leur départ ou à fomenter, juste après la déclaration d’indépendance, des mouvements de sécession (cas du Katanga en RDC). Ce qui précipita ces pays dans un cercle vicieux de guerres civiles (ou interethniques) qui continuent à faire des ravages jusqu’à nos jours sur le plan humain (tueries, massacres ou génocide) et socio-économique (destruction des infrastructures et pillages des ressources naturelles). De même, les nouveaux régimes dans les deux pays vont continuer, pendant plusieurs décennies à gouverner sous le modèle néocolonial, avec la pratique bien connue de diviser pour régner et en pillant les ressources économiques de leurs pays à des fins d’enrichissement personnel (cas spécifique de la RDC).

Notre article ne prétend pas aborder la question complexe de la géopolitique de l’ensemble de la région des Grands Lacs africains. Il s’efforce plutôt de mettre en lumières les ingérences (croisées) de la France au Rwanda et en RDC ; surtout que l’histoire politique mouvementée de ces deux pas semble être liée depuis la défaite en 1994 du régime génocidaire de Juvénal Habyarimana, suivie tout de suite par l’installation des miliciens Interahamwe et des ex-forces armées rwandaises (ex-FAR) au Congo, avec la complicité de Mobutu et sous la couverture de l’Opération Turquoise.

2 La région des Grands Lacs (République démocratique du Congo et Rwanda)[2] : presque cinq décennies ponctuées de guerres fratricides

Dès 1959, le Rwanda est le premier pays à donner le ton à la suite de ce qu’on qualifie alors de « révolution sociale » qui, avec la complicité du pouvoir colonial belge, permet à la majorité hutue de renverser la monarchie coutumière tutsie. Ce changement de régime est très meurtrier et déstabilisant pour la composante tutsie de la population rwandaise : plusieurs milliers de personnes sont massacrées par leurs congénères hutus, et la majorité des survivants prend le chemin de l’exil vers les pays voisins. Au Congo, en juillet 1960, quelques jours à peine après l’accession à l’indépendance, on est confronté à des tentatives de sécession au Katanga et au Kasaï. L’intervention des troupes onusiennes ne parvient pas à rétablir la paix. Accusé par les États-Unis et la Belgique d’amener le Congo dans le camp des Soviétiques, le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, est destitué et ensuite assassiné en 1961. Trois ans plus tard, le gouvernement congolais de l’époque doit combattre contre la rébellion armée muleliste [3] pro-Lumumba. En novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir et instaure un régime féroce sous l’égide du parti unique, le Mouvement populaire pour la révolution (MPR).

En 1962, la Belgique accorde l’indépendance au Rwanda et c’est Grégoire Kayibanda qui en devient le premier président. Mais le pays n’échappera pas à la vague de coups d’État militaires à « la mode » sur le continent africain. Le général Juvénal Habyarimana, alors chef d’état-major, prend les commandes de la République rwandaise en 1973, après avoir renversé le gouvernement de Grégoire Kayibanda. Très vite, il met en place un régime à parti unique dont on connaît bien les effets tant au Rwanda que dans le reste du continent africain. Vers la fin des années 80, les réfugiés rwandais - notamment ceux exilés en Ouganda - demandent à retourner dans leur pays. Le régime Habyarimana s’y oppose catégoriquement, sous prétexte qu’il n’y a plus de place pour eux. C’est alors que le Front patriotique rwandais (FPR, mouvement rebelle de la minorité tutsie) est créé et en octobre 1990 il lance une première attaque sur le Rwanda.

L’interventionnisme de Mobutu dans les affaires intérieures des pays voisins - au service de ses alliés américains (soutien de l’UNITA depuis 1975 dans sa lutte contre le régime de Luanda), mais aussi pour son propre compte - sert de référence. Par exemple, les Hutus au pouvoir à Kigali cherchent maintes fois à déstabiliser le régime à dominante tutsie en place à Bujumbura. L’Angola aide les ex-gendarmes katangais en 1977 et en 1978 à envahir le Congo. C’est en Ouganda que, vers la fin des années 80, des réfugiés rwandais tutsi fondent le Front patriotique rwandais (FPR, RPF en anglais). En octobre 1990, avec l’appui de l’armée ougandaise, le FPR attaque le Rwanda.

Après trois ans de guerre, et sous la pression de la communauté internationale, un accord de paix est signé par les belligérants rwandais en août 1993. Les Nations unies dépêchèrent sur les lieux la MINUAR[4], une opération de maintien de la paix pour accompagner les accords d’Arusha[5], mais l’échéancier prévu n’est pas respecté. En avril 1994, l’avion qui ramène le président Habyarimana à Kigali au terme d’une ultime séance de négociations en Tanzanie est abattu à l’atterrissage. C’est le signal du déclenchement du génocide qui, en trois mois, fait plus de 800 000 victimes (Tutsis et Hutus modérés), avant que le FPR ne parvienne à conquérir tout le pays et à chasser les ex-FAR[6] et l’Interahamwe[7], responsables de la pire tragédie humaine de la fin du XXe siècle. Ces derniers se font cependant accompagner dans leur exil congolais (juste le long des frontières communes) par environ 1 million de personnes (sous la protection de l’opération militaire française « Turquoise »).

Cette intervention française n’empêchera pas la victoire du FPR. C’est le Pasteur Bizimungu, un Hutu, qui sera nommé président et dirigera le pays jusqu’à sa démission [8] en 2000 suivie par son remplacement par le vice-président Paul Kagame. Ce dernier remportera les élections présidentielles en 2003.

Pendant qu’un changement de régime s’opère au Rwanda, le Congo de Mobutu sombre quant à lui dans des déchirements ethniques et de plus devient pour ces deux pays une véritable menace à la sécurité en se transformant peu à peu en sanctuaire pour leurs mouvements rebelles. Au même moment, les Banyamulenge et les autres Tutsis congolais, victimes de nettoyages ethniques et de discriminations devant la loi[9], se soudent comme jamais auparavant et demandent l’aide de Kigali. Le régime du FPR étant lui-même aux prises avec des incursions armées lancées par les ex-Forces armées rwandaises et les miliciens Interahamwe à partir de l’est du Congo, le nouvel homme fort de Kigali, avec l’appui des présidents ougandais et burundais, élabore un plan visant deux objectifs : d’abord, repousser au loin, sinon anéantir les extrémistes hutus rwandais installés dans l’est du Congo ; ensuite, provoquer l’effondrement du régime qui les soutient, en poussant son offensive jusqu’à Kinshasa sous couvert de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila. Après sept mois de guerre, le 17 mai 1997, Mobutu est chassé du Congo et remplacé par Kabila.

À partir d’avril 1998, des différences de vue se manifestent entre Kabila et ses anciens parrains, le Rwandais Paul Kagame et l’Ougandais Yoweri Museveni. Le 2 août 1998 la guerre éclate à nouveau dans la République démocratique du Congo et plusieurs pays étrangers y sont militairement impliqués : du côté gouvernemental l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe ; du côté rebelle l’Ouganda et le Rwanda. Le 16 janvier 2001 Laurent-Désiré Kabila est mystérieusement assassiné dans sa résidence officielle de Kinshasa. Deux jours plus tard, c’est son fils Joseph qui le remplace à la tête du pays.

Les accords de paix de Lusaka, signés par les belligérants (congolais et leurs alliés respectifs étrangers) en juillet 1999, ne seront pas suffisants pour ramener la paix en RDC. Le dialogue intercongolais organisé à Sun City (Afrique du Sud) pendant plus de deux mois va non plus connaître un succès. Il a fallu la pression de la communauté internationale et surtout le forcing de la co-médiation sud-africaine et onusienne pour, d’abord, ramener les acteurs congolais à table de négociations et, ensuite, leur imposer la signature de l’Accord global et inclusif (événement dont j’ai couvert pour le compte de l’Obsac) en décembre 2002, à Pretoria. La mise en place des institutions de transition interviendra à partir de fin juin 2003, et la tenue des élections en juillet 2006 ; le second tour de la présidentielle a eu lieu en novembre 2006. Ces élections, loin d’apporter une solution à la crise politique que traverse le Congo, vont plutôt déboucher sur un clivage profond entre l’est et l’ouest: le premier votait en bloc pour Joseph Kabila, tandis que le second soutenait massivement Jean-Pierre Bemba.

3 Affaiblissement de la Belgique au profit de la France

Depuis les années 60, la politique congolaise ne se détermine plus à Bruxelles, mais plutôt à Washington, étant donné le rôle joué par ce pays pendant la période de la guerre froide. Et au cours de la deuxième moitie des années 70, la France a fait aussi son entrée dans les affaires congolaises, au détriment toujours de la Belgique. À vrai dire, après la Zaïrianisation (ou nationalisation) en 1974 des biens (petites et moyennes entreprises) appartenant aux étrangers (principalement les Belges), les relations entre Kinshasa et Bruxelles deviennent tendues, et Mobutu, en grand stratège, doit se trouver un autre pays ami (la France) et faisant contrepoids politique à la Belgique. C’est donc dans ce contexte que la France fait son entrée dans les affaires politiques congolaises. Il faut bien reconnaître que Mobutu avait bien joué son jeu car :

en 1975, Giscard d’Estaing sera le premier président français à se rendre en visite officielle au Congo et abord de l’avion Concorde qui sera aussi l’objet de grande curiosité de la part du public congolais;

en 1977 et 1978, les interventions militaires françaises lors des deux guerres du Shaba (Katanga) vont sauver le régime Mobutu face aux ex-gendarmes katangais soutenus par l’Angola;

en 1994, la France va encore ramener sur la scène politique internationale le président Mobutu qui y était presque banni suite aux événements sanglants sur le camp universitaire de Lubumbashi en avril 1990. C’est suite à la défaite de ses alliés au Rwanda que la France négocie avec Mobutu l’installation (en échange de sa réhabilitation politique) dans les deux provinces du Nord et du Sud-Kivu des réfugiés rwandais encadrés par les Interahamwe et les ex-FAR[10]. Pendant deux ans (1994-1996), la France va fournir du matériel militaire et entraînement à ces derniers afin de préparer la reconquête par la force du Rwanda. Malheureusement ce plan va échouer, et ils seront encore défaits par l’armée patriotique rwandaise, l’armée ougandaise et les forces de l’AFDL qui iront jusqu’à renverser le régime Mobutu pour le remplacer par celui de Laurent-Désiré Kabila en mai 1997.

Certes que la Belgique garde encore quelques intérêts économiques (mines, notamment au Katanga et dans les deux Kasaï) au Congo, mais politiquement elle a perdu l’influence qu’elle avait il y a trois décennies, ceci à cause de la pleine implication américaine (pendant la guerre froide) et française dans les affaires de ce pays. Actuellement, la Belgique, pour pouvoir jouer un certain rôle au Congo, doit agir beaucoup plus sur les liens historiques (coloniaux) à travers certaines institutions étatiques, non étatiques et des individus.

4 Activisme politique et militaire français en RDC et au Rwanda

Quand le Front patriotique rwandais (FPR) lance l’attaque sur le Rwanda en octobre 1990, les autorités françaises, le président Mitterrand en tête, n’hésitent pas à voler au secours du régime Habyarimana, au prétexte qu’un pays anglophone[11], l’Ouganda, venait d’envahir le Rwanda francophone. Et durant les quatre ans de guerre caractérisés par la préparation et l’exécution du génocide en 1994, la France sera derrière ce régime macabre. Même après sa défaite, Paris se chargera d’installer et de continuer à armer les miliciens Interahamwe et les ex-FAR sur le territoire congolais, en complicité avec les régimes successifs (Mobutu, Kabila père et fils) à Kinshasa.

Et durant les deux guerres (1996-1997 et 1998-2003) en RDC, Paris a pris fait et cause pour les autorités de Kinshasa. On ne le dira jamais assez, les conflits armés qui secouent la RDC depuis 1996 sont de deux dimensions interne et régionale. La première a trait à la sécurité physique et légale des minorités ethniques (Banyamulenge et Banyarwanda), tandis que la deuxième concerne la présence des groupes armés étrangers opérant librement sur le territoire congolais, et constituant une menace pour leur pays d’origine, notamment le Rwanda.

La France, qui se targue d’être une terre de liberté ou défenseur des droits de l’Homme, l’ancienne histoire de la révolution française oblige, est pleinement impliquée dans ces conflits dont le point commun est la discrimination envers les minorités ethniques visibles en RDC (Banyarwanda et Banyamulenge) et au Rwanda (Tutsi). Au-delà des intérêts économiques (mines, bâtiments et travaux publics, pétrole, électricité, assurances, transport, etc.) qui sont réels, c’est la dimension linguistique[12] (soutien aux pays francophones) qui explique mieux son implication dans ces conflits armés, et ce, au détriment des droits élémentaires des ces groupes ethniques opprimés par les régimes amis de la France.

L’implication française dans les différents conflits armés en RDC s’explique à la fois par des considérations idéologiques, linguistiques et économiques. Pendant la période de la guerre froide, la RDC jouait un rôle stratégique, pour la France et les États-Unis, dans l’endiguement de l’expansion communiste en Afrique centrale. C’est ainsi qu’en 1977 et 1978, lors des deux guerres du Shaba (Katanga) menées par les ex-gendarmes katangais soutenus par l’Angola (de tendance communiste), la France n’a pas hésité d’envoyer des troupes pour aider le régime Mobutu à faire face à cette invasion qualifiée de rouge (communiste).

Alliés dans cette lutte contre le communisme, la France et les États-Unis se sont cependant opposés sur un autre terrain : celui de la langue[13]. Pour Paris, il fallait à tout prix éviter que la RDC ne tombe politiquement et culturellement dans le camp anglophone ou américain.

4.1 La RDC, deuxième[14] pays francophone dans le monde

La France ne peut plus prétendre à la place de grande puissance occupée solidement par les États-Unis. Même au plan économique, elle est largement distancée par d’autres pays, notamment le Japon et l’Allemagne. Et face à cette dure réalité géopolitique et économique, Paris, depuis un certain nombre d’années, s’appuie sur la Francophonie comme base politique[15] et culturelle de son rayonnement à travers le monde. Et l’Afrique (notamment francophone) constitue, comme l’explique bien Pascal Chaigneau, le prolongement géopolitique[16] de la France en termes de clientélisme au sein de l’ONU aujourd’hui, et demain au sein de l’OMC.

Ainsi, toutes ses anciennes colonies africaines, sans oublier celles de la Belgique, sont devenues ce que l’on a souvent appelé la chasse gardée ou le pré carré français en Afrique. Dans ce contexte, la RDC[17], deuxième pays francophone en termes de taille de la population après la France, bénéficie de ce fait même d’une attention particulière de la part de Paris. Il faut aussi dire que la France a, par le passé, déjà utilisé la RDC dans sa lutte contre l’envahissement du Tchad par la Libye en 1984: des troupes congolaises étaient déployées à N’Djamena.

4.2 De l’implication française dans le conflit armé rwandais

Quand le Front Patriotique Rwandais (FPR) lance l’attaque sur le Rwanda en octobre 90, les autorités françaises n’hésiteront pas de parler d’une agression de l’Ouganda (pays anglophone) contre le Rwanda (pays francophone). Le soutien politique et militaire de Paris au régime du président Habyarimana sera sans faille, par exemple: assistance militaire, appui diplomatique au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU et financement[18] de la radio mille collines, instrument de la propagande haineuse avant et pendant le génocide. Même après la mort de Habyarimana le 6 avril 1994 et la débâcle de son armée quelques semaines plus tard, la France enverra ses troupes sous la fameuse Opération Turquoise (ou l’invasion turquoise[19]) au Sud du Rwanda avec deux principaux objectifs :

arrêter la progression des hommes de Paul Kagame, et permettre aux éléments de l’armée rwandaise de l’époque et aux Interahamwe de se réorganiser;

servir de couverture afin de permettre au reste de l’appareil du régime déchu de s’installer dans les deux provinces du Kivu, surtout le long des frontières congolo-rwandaises, avec tout ce que cela comporte comme menace contre le Rwanda, et en violation flagrante des normes internationales en matière des réfugiés, selon lesquelles ces derniers doivent être installés à environ 150 km de frontière de leur pays d’origine.

Le général Dallaire donne des détails en ce qui concerne la visite que lui a rendu l’Envoyé de Paris, le très médiatique Bernard Kouchner, en date du 17 juin 1994 et en rapport avec ladite opération turquoise. En résumé, voici l’essentiel du message de Kouchner transmis à son hôte:

« Kouchner, accompagné d’un autre Français qu’il me présente comme étant un représentant du Comite de crise sur le Rwanda mis sur pied par le président Mitterrand, me demandant cette fois poliment de lui accorder une heure. Il m’expliqua qu’il agissait en tant qu’interlocuteur pour son gouvernement sur le terrain et qu’on l’avait envoyé spécifiquement pour me voir. Au moins, son rôle était clair. Kouchner débuta la conversation en faisant une récapitulation de l’horrible situation qui régnait et en déplorant le manque d’action de la communauté internationale. Je n’avais pas de difficulté à être d’accord avec lui.

Mais ensuite, il me cloua sur place. Le gouvernement français, disait-il, avait décide, dans l’intérêt de l’humanité, de se préparer à diriger des forces de coalition françaises et franco-africaines au Rwanda pour faire cesser le génocide et fournir de l’aide huitaine. Ces forces viendraient en vertu d’un mandat prévu au chapitre VII des Nations unies et établiraient une zone de sécurité dans l’ouest du pays, ou les personnes fuyant le conflit pourraient trouver refuge. Je lui répondis immédiatement Non sans lui laisser la moindre chance de poursuivre et me mis à proférer tous les jurons canadiens-français que peut contenir mon vocabulaire. Il tenta de me calmer en invoquant des raisons que, semble-t-il, il considérait nobles, mais qui, selon moi, étaient profondément hypocrites étant donne les antécédents de la France au Rwanda : les Français étaient certainement au courant que leurs étaient les responsables des massacres. »

Et en conclusion, le général Dallaire affirme ce qui suit:

« Je dis à Kouchner que je n’arrivais pas à croire à l’effronterie des Français. D’âpres moi, ils se servent du prétexte humanitaire pour intervenir au Rwanda, permettant à l’AGR de maintenir une bande de territoire du pays et un peu de légitimité face a une défaite certaine. Si la France et ses allies avaient vraiment voulu faire cesser le génocide, éviter que mes observateurs militaires ne se fassent tuer et appuyer les objectifs de la mission des Nations unies- comme la France l’avait vote a deux reprises au Conseil de sécurité – ils auraient plutôt renforcé la MINUAR.

Mais Kouchner et son compatriote voulaient clairement que je cesse d’argumenter. Ils ne me demandaient pas de subordonner ma mission aux objectifs ses Français, mais j’avais bien l’impression que c’est ce qu’ils souhaitaient. Selon eux, je devais m’efforcer de rendre la MINUAR 2 opérationnelle dans les zones sous contrôle du FPR au cours des quatre prochains mois, pendant qu’ils s’arrangeraient avec les territoires de l’AGR et leurs prétendues zones de sécurité. Je conclu facilement le but de leur visite : me faire accepter de subordonner les objectifs de la MINUAR a ceux de l’armée française. Ils n’avaient aucune chance d’y parvenir. »

La défaite du régime Habyarimana face au FPR fut un grand échec qui est mal digéré jusqu’à présent dans les différents cercles du pouvoir français, et ce, pour deux principales raisons: il s’agit d’abord d’une défaite militaire (au vu des moyens humains et matériels investis pour combattre le FPR), et ensuite d’une perte d’un pays francophone aux mains des dirigeants rwandais anglophones. Les mauvaises relations diplomatiques qui existent toujours entre Paris et Kigali s’expliquent en grande partie par ces deux éléments. Un nouveau seuil de détérioration des relations entre les deux capitales était franchi avec la rupture[20] des relations diplomatiques entre les deux pays le 24 novembre 2006, suite aux deux actes posés par le juge français Jean-Louis Bruguière :

recommandation d’une poursuite contre le président Kagame devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour sa participation présumée à l’attentat contre l’avion de l’ancien président rwandais Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, élément déclencheur du génocide;

l’émission de neuf mandats d’arrêt visant des proches du président rwandais et de hauts responsables militaires, notamment les généraux James Kabarebe et Charles Kayonga, respectivement le chef d’état-major général des forces rwandaises de défense et le commandant des forces terrestres.

Il est important de rappeler ici que les accusations formulées par ce juge français contre ces personnalités reposent sur des « informations » récoltées auprès de deux sources : des opposants au régime de Kigali (cas du lieutenant Ruzibiza recruté à Kampala par les services de renseignement français et ensuite installé en Norvège) ; et des génocidaires en procès ou déjà condamnés au siège du Tribunal Pénal International pour Rwanda (TPIR) à Arusha en Tanzanie. Le juge Bruguière n’a jamais conduit une enquête rogatoire au Rwanda, ni même visité les lieux de l’accident de l’avion de l’ancien président Habyarimana.

Par ailleurs, cette accusation contre le président Kagame et le lancement de ces neuf mandats d’arrêt internationaux interviennent au moment où une commission d’enquête rwandaise mène des recherches sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide. Cette commission a repris ses audiences publiques depuis le 11 décembre 2006 et, à terme, devrait se prononcer sur une éventuelle procédure contre Paris devant la Cour internationale de justice (CIJ), qui juge les différends entre États. On peut donc bien se demander si cette démarche menée par le juge Bruguière n’est pas une manoeuvre politique menée par Paris afin de devancer les conclusions (présumées très négatives) de la commission d’enquête rwandaise.

Rappelons aussi que le TPIR vient, par le canal de son porte-parole, de rejeter toute éventuelle saisine par le juge Bruguière en affirmant que son mandat ne couvrait pas les actes liés à l’attentat contre l’avion de l’ancien président Habyarimana.

4.3 Le conflit armé congolais, un prolongement de celui du Rwanda

Les interventions militaires rwandaises et ougandaises au cours des deux dernières guerres en RDC étaient (et demeurent d’ailleurs) perçues par les autorités françaises comme une conquête du territoire francophone par des Anglophones[21]. Et comme on peut le constater, au cours de toutes les deux guerres (1996-1997 et 1998-2003), la France a toujours soutenu le pouvoir en place à Kinshasa :

pendant la première guerre (1996-1997), Paris soutiendra le régime Mobutu contre l’AFDL[22] et ses alliés (ou parrains) ougandais et rwandais. À défaut d’intervenir ouvertement, âpres son échec au Rwanda, Paris va utiliser la DST (Direction de la Surveillance du Territoire, un service de sécurité français, l’équivalent du FBI américain)[23] pour le recrutement des mercenaires (belges, français et serbes) qui seront envoyés sur les champs de bataille dans l’est du Congo, notamment dans la région de Kisangani. Mais l’aventure de ces derniers ne sera que d’une courte durée face a la détermination des troupes de l’AFDL bien encadrées (ou appuyées) par les armées ougandaise et rwandaise ;

au cours de la deuxième guerre (1998-2003), Paris soutiendra encore Laurent-Désiré Kabila et ensuite Joseph Kabila contre ses anciens alliés ougandais et rwandais. Soulignons aussi que le président Chirac fut le premier dirigeant européen à recevoir Joseph Kabila après sa propulsion à la tête du pays, en remplacement de son père Laurent-Désiré mystérieusement assassiné dans sa résidence du Palais de Marbre de Kinshasa, le 16 janvier 2001.

Sous le gouvernement de l’AFDL, avant la seconde guerre, Paris a tenté de déstabiliser le régime de Laurent-Désiré Kabila soutenu à l’époque par le Rwanda et l’Ouganda. C’est ainsi qu’en octobre 1997, le jeune commandant Masusu sera arrêté sous l’accusation de complot contre la sécurité de l’État; et le numéro 3 de l’ambassade française à Kinshasa sera déclaré persona non grata et expulsé du pays pour raison d’activités incompatibles avec son statut. En réalité, ce diplomate français, probablement un agent de service de renseignement, avait été surpris en réunion avec le commandant Masusu dans la résidence de ce dernier.

Au cours des interrogations et d’autres recherches qui ont suivi l’arrestation du commandant Masusu[24], on découvrira qu’il avait déjà perçu de l’argent estimé à 1 million de dollars pour organiser un coup d’État contre Laurent-Désiré Kabila. Selon les mêmes sources, l’argent aurait transité d’abord par l’ambassade française de Bujumbura, Burundi, et convoyé ensuite par le clergé catholique de Bukavu, qui l’aurait finalement remis au destinataire dans la même ville.

L’Église catholique de Bukavu est réputée pour son extrémisme envers les Banyamulenge, les Tutsi congolais et le Rwanda. Dès le début de la première guerre en septembre 1996, elle s’est farouchement opposée à l’AFDL en utilisant notamment sa branche politique connue sous le nom de la Société civile du Sud-Kivu.

Et depuis, Paris entretient de très bons rapports avec cette dernière et l’a souvent utilisée souvent pour combattre le RCD[25] avant (août 1998 à juin 2003) et pendant la période de transition (juillet 2003 à décembre 2006). Des informations obtenues à Bukavu font état, par exemple, des moyens financiers et de communication mis à la disposition des membres de cette société civile pour mener la campagne contre l’ancien commandant de région militaire adjoint issu du RCD, Jules Mutebutsi, lors des affrontements avec ses deux chefs hiérarchiques successifs au cours du premier semestre 2004. De même, au niveau de Kinshasa, l’ambassade française, en étroite collaboration avec les services de renseignement congolais, sous le contrôle du parti du président Kabila, a à maintes fois utilisé certains éléments[26] (qui oeuvraient au sein des institutions de la transition) de la société civile du Sud-Kivu pour mener une campagne contre le RCD en l’accusant d’être le seul responsable du blocage qui était observé dans la mise en application de l’Accord global et inclusif. Faut-il rappeler que ce dernier est intervenu en décembre 2002 après l’échec de l’Accord entre le PPRD[27] et le MLC[28] et visant à isoler politiquement le RCD et l’UDPS[29], et qui était bien l’oeuvre de la France et de la Belgique (notamment l’ancien ministre des affaires étrangères, Louis Michel) ? Les diplomates de ces deux pays avaient, après l’échec des négociations de Sun City (Afrique du Sud) en avril 2002, parrainé les négociations et la signature de cet Accord (dans une chambre de l’hôtel « Les Cascades ») entre le MLC et le Gouvernement Kabila et qui faisait de Jean-Pierre Bemba Gombo le Premier ministre de la Transition. Il a fallu la ténacité et la persévérance du président sud-africain, Thabo Mbeki, et du facilitateur, Sir Ketumule Masure, bien appuyés politiquement et diplomatiquement par les Etats-Unis, pour mettre en échec ce plan franco-belge et de faire revenir les acteurs congolais à la table des négociations dont le résultat sera la signature en date du 17 décembre 2002 de l’Accord global et inclusif à Pretoria (Afrique du Sud).

Pour bien mener sa « politique » dans la région des Grands Lacs africains, Paris opère sur plusieurs fronts :

au niveau du Conseil de sécurité, la France, pendant les deux guerres (1996-1997 et 1998-2003) en RDC, n’avait cessé de défendre la position du gouvernement de Kinshasa, notamment en initiant et en faisant passer des résolutions politiquement motivées et de nature à compromettre le retour de la paix dans cette région ;

au niveau de la mission des Nations unies au Congo (MONUC) qui est complètement piégée par la France : des Français bien connus et travaillant avant toute chose pour les intérêts de leur pays occupent des postes stratégiques dans les domaines politique et militaire au sein de cette mission onusienne censée venir renforcer la paix au Congo;

au sein de l’Union européenne où la France agit à travers la mission EUSec[30] RD Congo en envoyant des experts dans ce pays dans le cadre de conseil et assistance pour la réforme du secteur de la sécurité. Ces experts, envoyés par les États membres de l’UE et dont le chef de mission est un général français, occupent des positions clés auprès du cabinet du ministre de la défense, de l’état-major général, de l’état-major des forces terrestres, de la Commission nationale du désarmement, de la démobilisation et de l’insertion (Conader) et du Comité opérationnel conjoint ;

au niveau du soutien politique et militaire discret accordé pendant la transition (juillet 2003 à décembre 2006) au camp du président Kabila qui expliquait en bonne partie le blocage observé dans la mise en application intégrale de l’Accord global et inclusif. On peut citer le cas de la mise en place d’une administration parallèle (à partir de juillet 2003) au sein des forces armées congolaises (FARDC), qui échappait totalement au contrôle du gouvernement de transition et qui fut surtout responsable de la déstabilisation de la partie est du Congo, notamment les événements sanglants de Bukavu en mai-juin 2004 ainsi que ceux de Kanyabayonga en janvier 2005. En plus de cela, il faut aussi ajouter l’appui financier et politique accordé au clergé catholique de Bukavu et à la fameuse société civile du Sud-Kivu, qui représentent tous les deux la locomotive de l’idéologie de la haine ethnique (voire génocidaire) dans cette partie du Congo. L’ambassade française[31] à Kinshasa est fortement impliquée dans cette liaison dangereuse ;

Des sources concordantes font toujours état d’appui continu (logistique militaire et moyens financiers) aux groupes armés rwandais opérant sur le territoire congolais (dans les deux Kivu) de la part de différents services de renseignement français : à titre d’exemple, durant la seconde guerre (1998-2003), la DGSE fournissait des armes aux Interahamwe et ex-FAR à partir du territoire tanzanien, via le lac Tanganyika. En plus, la MONUC n’a aucun mandat de s’attaquer à ces combattants hutus rwandais;

Au cours du processus électoral qui vient de s’achever au Congo, un soutien politique sans faille était accordé au candidat Joseph Kabila et aussi tout avait été fait pour l’exclusion de la principale formation politique de l’opposition, à savoir l’UDPS. En plus, Paris fut à l’origine de l’envoi des troupes européennes (Eurofor), sous le prétexte de sécurisation des élections, et placées sous le commandement allemand qui était basé à Potsdam (Allemagne). Les soldats français constituaient le gros de troupes de l’Union européenne déployées à Kinshasa : les autres étaient stationnées à Libreville au Gabon. Notons aussi que le chef de la mission des observateurs des élections envoyés par l’Union européenne était un général français (en retraite) en la personne de Philippe Morillon. Et comme on le sait, ces élections ont été marquées par des fraudes massives aux différents niveaux (présidence, assemblée nationale, sénat et provinces) et aussi gagnées par le camp (Joseph Kabila et son parti) déjà choisi par les Occidentaux. C’est d’ailleurs suite aux protestations contre l’élection frauduleuse au poste du gouverneur d’un membre du parti présidentiel dans la province du Bas-Congo que l’armée est intervenue brutalement en tuant 134[32] personnes parmi les manifestants au début du mois de février 2007 ;

Après ces élections gagnées par Joseph Kabila, mais au vu du fort rejet de ce dernier par la population de l’ouest du Congo et notamment celle de la capitale Kinshasa, Paris a tenté vainement[33] à plusieurs occasions de convaincre Jean-Pierre Bemba et son parti (MLC) de rejoindre le gouvernement du premier ministre Antoine Gizenga. En fait, à la suite des dernières élections présidentielles, le pays s’est retrouvé divisé en deux : Joseph Kabila étant élu majoritairement dans l’est, tandis que Jean-Pierre Bemba gagnait largement dans l’ouest. Et face à cette nouvelle donne politique inquiétante, Paris estimait donc que l’intégration de Jean-Pierre Bemba au sein du nouveau gouvernement serait un élément stabilisateur pour le régime de Joseph Kabila, qui est très contesté dans l’ouest du pays en général et en particulier dans la grande métropole congolaise Kinshasa ;

Rappelons enfin que la France a toujours soutenu en RDC, tout comme ce fut le cas au Rwanda entre 1990 et 1994, les régimes qui oppriment les droits élémentaires des minorités ethniques. Or, dans les deux pays, cette politique a conduit aux conflits armés et aussi au génocide rwandais en 1994. Soulignons aussi que la France demeure jusqu’à ce jour le seul pays au monde où les anciens dignitaires du régime rwandais (de feu président Habyarimana) responsable du génocide de 1994 peuvent vivre en liberté sans être inquiétés par la justice internationale, notamment le Tribunal international sur le Rwanda (TPIR) et qui est basé à Arusha, Tanzanie.

5 Réponse européenne face au drame rwandais

À l’image de l’ensemble de la communauté internationale, l’Europe a affiché la même indifférence face au drame rwandais. Il faut bien reconnaître que les enjeux politiques étaient de grande taille avec la pleine implication de la France, pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, dans le génocide rwandais. En termes clairs, aucune initiative européenne ne pouvait passer au sein du Conseil de sécurité sans l’aval de Paris, partie prenante au conflit. D’ailleurs, la Belgique, ancienne puissance de tutelle, venait d’y retirer son contingent de casques bleus, après l’assassinat (pendant le génocide) des dix d’entre eux par les extrémistes hutu alliés de Paris.

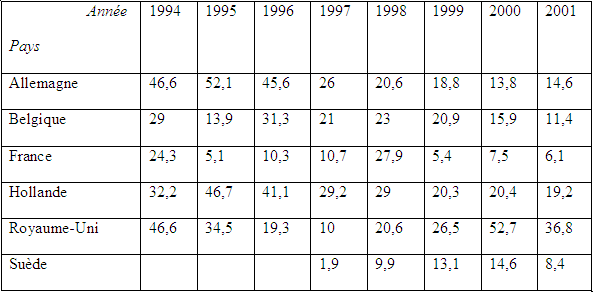

Si l’on devait parler de réponse européenne, il faudra plutôt la situer dans la période post-génocide, et ce, de la part d’un certain nombre de pays. Le Royaume-Uni est celui qui accorde une aide substantielle au Rwanda. Les Pays-Bas financent aussi un certain nombre de projets de développement. Le tableau suivant donne les détails (de 1994 à 2001) en ce qui concerne le montant d’aide bilatérale accordée au Rwanda.

Tableau 1

Rwanda : aide officielle au développement - donateurs bilatéraux (millions $ US)

Par ailleurs, les données obtenues sur le site web de la représentation[34] du Department for International Development (DFID) au Rwanda montrent que le Royaume-Uni demeure le principal partenaire bilatéral de ce pays. C’est ainsi qu’au cours des dix dernières années, le Royaume-Uni a accordé au Rwanda une aide au développement de 380 millions £; et que pour les cinq prochaines années, une enveloppe annuelle de 46 millions £ est prévue dans le mémorandum[35] d’entente signé le 30 février 2006 par le secrétaire permanent du DFID et le ministre des affaires étrangères du Rwanda. Rappelons aussi que les deux-tiers de cette enveloppe annuelle vont directement au budget de l’État afin d’aider le gouvernement à financer les priorités établies dans la stratégie de la réduction de la pauvreté.

6 L’Afrique du Sud, une nouvelle puissance régionale

Fort du capital de sympathie dont bénéficie l’Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid et surtout de l’accession de l’ANC au pouvoir en 1994 suite aux premières élections multiraciales et démocratiques, le pays de Mandela s’impose sur le continent comme une nouvelle puissance régionale, à la fois militaire et économique. C’est donc dans ce contexte géopolitique bien connu qu’il tente d’intervenir comme médiateur dans différents conflits armés sur le continent africain depuis 1996.

6.1 Médiations sud-africaines

Depuis le déclenchement de la première guerre en septembre 1996, l’Afrique du Sud a tenté de trouver une solution pacifique à ce conflit armé. Mais elle se heurtait à plusieurs reprises aux positions belges et françaises qui consistent d’abord à la considérer avant tout comme un pays anglophone[36] cherchant à pénétrer dans leur espace francophone africain, et ensuite comme un allié politique des présidents ougandais, Yoweri Museveni, et rwandais, Paul Kagame, parrains des mouvements rebelles contre le pouvoir central de Kinshasa.

Avec la deuxième guerre, d’autres obstacles se sont ajoutés, notamment avec l’implication de certains pays membres de la Southern African Development Community (SADC), à savoir l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe qui sont intervenus militairement aux côtés du président Laurent-Désiré Kabila contre le Rwanda, l’Ouganda et le RCD, les trois derniers étant considérés comme proches politiquement de l’Afrique du Sud. On comprend dès lors comment est-ce que toutes les initiatives de paix ou de médiation prises par Pretoria furent combattues ou jugées suspectes par les pays soutenant ce que l’on appelait le gouvernement de Kinshasa, que ce soit pendant la première ou la deuxième guerre.

En ce qui concerne l’Angola et le Zimbabwe, on peut retenir le fait que les intérêts mafieux de la classe politique corrompue de ces deux pays expliquent en grande partie leur implication dans le conflit congolais, et aussi la manipulation de certains dirigeants congolais. Mais un élément historique important peut être ajouté pour le cas de l’Angola : ce pays a été pendant plusieurs décennies (de 1975 jusqu’en 1996) victime des ingérences du régime Mobutu. En termes clairs, Mobutu a soutenu politiquement et militairement l’UNITA de Jonas Savimbi contre le MPLA pendant toute cette période. Au vu de ce passé récent fortement chargé, il ne serait donc pas dans l’intérêt de l’Angola de favoriser l’émergence d’un nouveau régime fort en RDC, d’où son soutien politique et militaire au régime très faible de Joseph Kabila. Il est important de préciser ici que ce soutien de Luanda vient d’être chèrement payé par la RDC, avec ce que l’on peut qualifier de « vente » d’une partie du territoire de Kahemba, province du Bandundu, à l’Angola. En effet, ce que l’on appelle maintenant « l’affaire Kahemba » est une occupation illégale de 13 villages congolais dans ce territoire par l’armée angolaise au courant du premier semestre de 2007, suivie de l’expulsion de la population congolaise qui y habitait depuis la nuit de temps. Le pouvoir de Joseph Kabila, complètement dépendant du parrain angolais, a approuvé cette occupation mais une commission parlementaire[37] dépêchée sur place ainsi que la population locale contredisent les thèses soutenues par les gouvernements de Luanda et de Kinshasa.

6.2 Limites de la diplomatie sud-africaine

Trois autres éléments expliquent les limites de la diplomatie sud-africaine en RDC et dans la région des Grands Lacs dans son ensemble. Premièrement, Pretoria connaît très mal la complexité des conflits armés (interethniques et guerres civiles) qui secouent cette région depuis bientôt cinq décennies, et aussi le passé des différents acteurs politiques et militaires impliqués dans ces conflits armés. Et deuxièmement, le modèle sud-africain de règlement de conflit n’est pas exportable au Congo pour deux raisons :

le contexte politique est tout à fait différent ;

l’absence d’un leadership politique en RDC. Il faut dire que la réussite sud-africaine n’est pas attribuable à la qualité du texte constitutionnel, mais plutôt à celle de ses leaders politiques (Mandela, Mbeki, De Klerk). Or le Congo manque cruellement les hommes et les femmes de ce calibre.

Troisièmement, l’Afrique du Sud est perçue dans certains milieux comme un pays beaucoup plus intéressé à faire du business[38] qu’au règlement réel des conflits armés en RDC. L’autre exemple qui est souvent cité est celui de l’implantation de la compagnie de télécommunication, Vodacom[39], à travers le Congo, avant même la mise en place des institutions de transition et la réunification politique et administrative du pays. Les mauvaises langues ne manquaient pas de dire que l’Afrique du Sud cherchait avant tout à récupérer l’argent dépensé lors des sessions du dialogue intercongolais organisées à Sun City (mars-avril 2002) et à Pretoria (décembre 2002). La récusation de la médiation sud-africaine par les Forces nouvelles dans le conflit ivoirien est aussi un autre exemple de cette perception qui commence à se généraliser dans d’autres régions du continent africain. D’ailleurs l’Union africaine (UA), sous la pression des chefs d’État de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDEAO), a dû «décharger» officiellement le président sud-africain, Thabo Mbeki, du rôle de médiateur dans la crise ivoirienne.

En termes de bilan, la balance semble pencher vers le négatif : au Burundi et en RDC, les deux pays sont presque en train de replonger dans la guerre après des périodes de transition suivie des élections très coûteuses et de fois truquées (cas du Congo). En Côté d’Ivoire, non seulement Thabo Mbeki a été remercié en tant que médiateur dans le conflit mais aussi et surtout le chemin de retour de la paix dans ce pays demeure encore parsemé d’embûches.

7 Conclusion

Si les interventions militaires françaises au Congo et au Rwanda remontent à différentes périodes (1977-1978, pendant les deux guerres du Katanga, pour le premier, et en 1990-1994, appui militaire pendant la guerre civile et lors de l’Opération Turquoise, pour le second), l’activisme politique français, quant à lui, prend une dimension régionale après la défaite du régime Habyarimana suivie de l’exil des ex-FAR et les miliciens Interahamwe Congo ; et se radicalise pendant les deux dernières guerres congolaises. Ainsi, les interventions militaires ougandaises et rwandaises lors de ces deux conflits armés en RDC sont carrément considérées par Paris comme une autre conquête du territoire francophone par les Anglo-saxons.

L’examen approfondi de l’histoire mouvementée de la région des Grands Lacs africains montre bien que les ingérences françaises demeurent l’un des paramètres déterminants dans la radicalisation des positions des différents acteurs politiques et militaires locaux impliqués dans ces conflits armés au cours des seize dernières années. Au même moment, et sur la scène internationale, Paris s’est toujours publiquement affiché comme le grand défenseur des droits de l’Homme dans cette région. En réalité, la politique française dans cette partie du continent africain, toujours marquée par le syndrome de Fachoda durant cette période, s’avère être plutôt celle du pompier pyromane.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Étienne Rusamira, « Les mouvements de réfugiés en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs : causes profondes et impacts dans les principaux pays d’origine », Migrations Société, vol. 14, no 83, septembre-octobre 2002, pp. 41-62.

-

[2]

Étienne Rusamira/Robert Hazel,, “Dynamique des conflits dans la région des Grands Lacs africains. Interférences entre la RDC et ses voisins”, L’Observatoire de l’Afrique centrale, n° 8, février 2001, pp. 19-25.

-

[3]

L’adjectif « muleliste » vient de Pierre Mulele, l’un des anciens ministres du Premier ministre congolais Patrice Lumumba. Après l’assassinat de ce dernier, en 1961, Pierre Mulele sera à la base de la formation d’un mouvement rebelle qui portera le nom de Rébellion muleliste.

-

[4]

Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda.

-

[5]

Ce pacte de paix signé le 4 août 1993 entre le président rwandais Juvénal Habyarimana, qui s’appuie sur la communauté hutue, et le dirigeant du Front patriotique rwandais, Alexis Kanayarenque, un hutu mais président de ce mouvement rebelle à dominance tutsie, était censé mettre fin à trois ans de guerre civile.

-

[6]

Anciennes forces armées rwandaises.

-

[7]

Milice rwandaise hutu.

-

[8]

Philippe Lemarchand, Atlas de l’Afrique : Géopolitique du XXI siècle, Paris : Éditions Atlande, 2006.

-

[9]

Une loi votée en 1981 par le Parlement congolais les avait rendus apatrides ; cette même instance venait d’en voter une autre pour les expulser vers le Burundi et le Rwanda.

-

[10]

Ex-FAR : ex-Forces armées rwandaises qui se font appeler actuellement les FDLR.

-

[11]

Gabriel Périès/David Servenay, Une guerre noire : enquête sur les origines du génocide rwandais (1959-1994), Paris : Éditions La Découverte, 2007.

-

[12]

Thomas Hofnung, La crise en Côte-d’Ivoire : dix clés pour comprendre, Paris : Éditions La Découverte, 2005, p. 120.

-

[13]

Jessica Esther, « La géopolitique des Grands Lacs : du coq à... l’aigle », LETTRE OUVERTE, no. 31, janvier-février 1998.

-

[14]

Ibid.

-

[15]

Voir l’agenda et les conclusions du dernier sommet de la Francophonie tenu à Ouagadougou et consacré au développement durable et à la crise ivoirienne.

-

[16]

Pascal Chaigneau, « La France et l’Afrique », Défense nationale, janvier 2005, pp. 119-128.

-

[17]

Voir explications détaillées disponibles sur le document internet se trouvant sur le site suivant : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaire.htm

-

[18]

Une campagne de l’Association Survie (2004) : Les dictateurs amis de la France!

-

[19]

Romeo Dallaire, J’ai serré la main du diable: la faillite de l’humanité au Rwanda, Montréal : Éditions Libre Expression, 2003.

-

[20]

Voir AFP (Kigali) du 24 novembre 2006 : « Poursuites contre Kagame : le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la France ».

-

[21]

Patrick Girard, « Le retour du syndrome de Fachoda », Marianne, Paris, 26 janvier 2005.

-

[22]

AFDL : Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo.

-

[23]

Marie-France Cros/François Misser, La géopolitique du Congo (RDC), Bruxelles : Éditions Complexes, 2006.

-

[24]

Cette arrestation a été faite en octobre 1997 et ces informations furent obtenues auprès des services de renseignement (ANR) pendant la même période.

-

[25]

RCD : Rassemblement congolais pour la démocratie.

-

[26]

Vers fin novembre et début décembre 2004, une délégation de trois parlementaires originaires du Sud-Kivu et issus de la Société civile, et aussi « proches » des services de renseignement congolais, a séjourné à Paris. Le voyage était organisé et payé par l’ambassade française de Kinshasa. De même, les différentes rencontres tenues à Paris furent organisées par certains officiels de la direction Afrique du Quai d’Orsay.

-

[27]

PPRD : Parti du peuple pour la reconstruction et le développement.

-

[28]

MLC : Mouvement de libération du Congo.

-

[29]

UDPS : Union pour la démocratie et le progrès social.

-

[30]

Fabien Terpan, « Le Conseil affaires générales et relations extérieures (Cagre) au premier semestre 2005 », Défense nationale, octobre 2005, pp. 114-122. EUSec (European Security) est un projet de l’Union européenne dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RDC. La France était aussi impliquée dans un autre projet de ce genre nommé EUPI (European Police Integrated).

-

[31]

À l’époque des faits énumérés, c’est M. Georges Serre (ambassadeur de la France en RDC) qui avait initié et supervisé l’exécution des opérations. Il a été remplacé en août 2006 et aussitôt muté au Cameroun.

-

[32]

Voir Mediacongo.net du 8 février 2007 : « Événements de la province du Kongo Central », Bilan provisoire de la Monuc : 134 morts.

-

[33]

Voir l’Obsac du 27 décembre 2006sur : http://www.obsac.com/OBSV9-AMPgagnePerd.html

- [34]

-

[35]

Voir le mémorandum d’entente : http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/rwanda-mou-2006.pdf

-

[36]

Patrick Girard, « Le retour du syndrome de Fachoda », op. cit.

-

[37]

Voir le rapport Kahemba sur le siteweb de Soft : http://www.lesoftonline.net/phil.php?id=1059

-

[38]

Cas de Grande commission mixte (coopération bilatérale) RDC-RSA dans laquelle les deux pays ont signé 30 accords dans plusieurs domaines dont notamment le transport, l’énergie, les hydrocarbures, la sécurité, la fonction publique, etc.

-

[39]

Cette compagnie de téléphonie mobile a commencé à opérer sur toute l’étendue de la RDC quelques mois après la signature de l’Accord global inclusif en décembre 2002 à Pretoria, mais bien avant la mise en place des institutions de la transition à partir de juillet 2003.

Bibliographie

- Chaigneau, Pascal, « La France et l’Afrique », Défense nationale, janvier 2005, pp. 119-128

- Cros, Marie-France/François Misser, La géopolitique du Congo (RDC), Bruxelles : Éditions Complexes, 2006

- Dallaire, Roméo, J’ai serré la main du diable: la faillite de l’humanité au Rwanda, Montréal : Éditions Libre Expression, 2003

- Esther, Jessica, « La géopolitique des Grands Lacs : du coq à... l’aigle », LETTRE OUVERTE, no. 31, janvier-février 1998

- Girard, Patrick, « Le retour du syndrome de Fachoda », Marianne, le 26 janvier 2005

- Hofnung, Thomas, La crise en Côte-d’Ivoire : dix clés pour comprendre, Paris : Éditions La Découverte, 2005

- Lemarchand, Philippe, Atlas de l’Afrique : Géopolitique du XXI siècle, Paris : Éditions Atlande, 2006

- Périès, Gabriel/David Servenay, Une guerre noire : enquête sur les origines du génocide rwandais (1959-1994), Paris : Éditions La Découverte, 2007

- Rusamira, Étienne, « Les mouvements de réfugiés en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs : causes profondes et impacts dans les principaux pays d’origine », Migrations Société, vol. 14, no 83, septembre-octobre 2002, pp. 41-62

- Terpan, Fabien, « Le Conseil affaires générales et relations extérieures (Cagre) au premier semestre 2005 », Défense nationale, octobre 2005, pp. 114-122

Liste des tableaux

Tableau 1

Rwanda : aide officielle au développement - donateurs bilatéraux (millions $ US)