Résumés

Résumé

Avant la construction du pont Jacques-Cartier à la fin des années 1920, plusieurs projets de traverses du Saint-Laurent au même endroit devant Montréal ont été proposés et abandonnés, dont celui du pont Royal-Albert en 1875-1876. Bien qu’à première vue on puisse croire que l’échec de cet imposant projet qui aurait mis fin au monopole du pont Victoria tient à un manque de financement ou à un défi technique trop ambitieux pour l’époque, il n’en est rien. Avant même que puisse avoir lieu la première levée de terre, le projet du pont Royal-Albert est abandonné à cause de la vive opposition qu’il suscite. Son histoire révèle des contraintes environnementales et des jeux de pouvoir et d’influence où l’industrie ferroviaire occupe une place centrale.

Abstract

Prior to the construction of the Jacques Cartier Bridge in the late 1920s, several projects to cross the St. Lawrence at the same location of Montreal were proposed and abandoned, including the Royal Albert Bridge in 1875-1876. Although at first glance one might think that the failure of this imposing project, which would have ended the monopoly of the Victoria Bridge, was due to a lack of funding or to a technical challenge too great for the time, this was not the case. Even before groundbreaking, the Royal Albert Bridge project was abandoned because of the strong opposition it generated. Its history reveals the environmental constraints and the power and influence games in which the railway industry plays a central role.

Corps de l’article

Entre 1854 et 1859, les Montréalais assistent à la construction du pont ferroviaire Victoria, première structure permanente à enjamber le Saint-Laurent devant Montréal, et propriété de la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc[1]. Il faut attendre le 24 mai 1930 avant qu’un deuxième lien soit inauguré entre la ville et la rive Sud, le pont Jacques-Cartier (à l’époque nommé pont du Havre/Montreal Harbour Bridge), pour la circulation routière, cette fois. Pourtant, à plusieurs occasions entre ces deux dates, des projets de ponts ferroviaires et routiers ont été lancés, dont celui du pont Royal-Albert Bridge, piloté comme l’avait été le pont Victoria par un groupe de promoteurs associés à l’industrie du chemin de fer. C’est l’histoire de ce pont, non réalisé, que nous retraçons ici[2].

Le projet du pont Royal-Albert est sérieusement discuté en 1875 et 1876. Le débat met en scène les principaux acteurs économiques du Montréal de l’époque ainsi que les dirigeants politiques canadiens, du fait de leur autorité législative en la matière. Sa construction aurait signifié la fin du monopole de la compagnie du Grand Tronc sur la traversée du Saint-Laurent devant Montréal, de même que la fin de son accès sans partage au « front de mer » montréalais, c’est-à-dire à la rive du fleuve, à ses installations portuaires et aux navires qui y accostent. L’emplacement prévu pour la construction du Royal-Albert est le même que celui choisi cinquante ans plus tard pour y ériger le pont Jacques-Cartier. En dépit des avantages du projet, ses promoteurs devront y renoncer à cause de l’opposition de divers intérêts.

Cette aventure débute à l’Assemblée législative à Québec avec l’adoption d’une loi à l’hiver 1875 et prend fin dès le mois de mars de l’année suivante après le refus par les législateurs fédéraux de procéder, à la Chambre des communes, à la lecture d’un projet de loi autorisant la construction du pont. L’épisode du pont Royal-Albert permet d’étudier non seulement les solutions techniques proposées pour traverser le fleuve à cette époque, mais aussi les dynamiques qui ont provoqué l’abandon du projet.

Figure 1

Le pont Royal-Albert est le premier d’une dizaine de projets de traverses (ponts ou tunnels) présentés avant la mise en service du pont Jacques-Cartier. Tous ont occupé un temps l’actualité des journaux de l’époque, mais manifestement cela ne fut pas suffisant pour susciter l’intérêt des historiens et historiennes. En effet, l’historiographie est restée pratiquement muette sur ces entreprises pourtant majeures qui cherchaient à défier le Saint-Laurent sur sa largeur. Or, s’il y a un « acteur » important dans l’histoire de Montréal, c’est bien le Saint-Laurent, au double titre de frein et de stimulant à l’établissement et à l’expansion de l’habitat humain[3]. Dans un ouvrage majeur, Michèle Dagenais a bien illustré les rapports étroits, voire intimes, entre Montréal et le fleuve[4]. De fait, dans le développement de la métropole du Canada, la construction d’un pont pour le transport terrestre est tout aussi importante pour faciliter le transport des personnes et des biens que le fut pour la navigation fluviale la construction du canal de Lachine. En outre, une fois érigée, une telle infrastructure a de quoi changer à jamais le paysage insulaire et les conditions d’aménagement et d’accès au front de mer montréalais. Le silence de l’historiographie sur les projets de ponts de cette période vient peut-être en partie du fait que ce sont toutes des initiatives inabouties. Pourtant, l’échec d’une entreprise d’une telle envergure peut souvent en dire aussi long que le succès par les espoirs et les oppositions qu’elle suscite, par l’incrédulité ou les craintes qu’elle provoque.

Ainsi donc, pendant les soizante-dix ans qui séparent l’inauguration du pont Victoria de celle du pont Jacques-Cartier, plusieurs ont espéré, sans y parvenir, ouvrir la route du fleuve devant Montréal, au bénéfice du transport tant ferroviaire que routier. On trouve des mentions de ces projets à l’intérieur d’ouvrages de synthèse[5], dans de courts articles visant un large public[6] ou encore, bien que très rapidement, dans la biographie de certains des principaux personnages qui y sont associés[7]. Dans un article publié il y a cinquante ans sur les chemins de fer en territoire montréalais, Brian Young fait pour la première fois dans ses écrits mention du projet du Royal-Albert, suggérant que son histoire est de toute évidence liée à celle des rivalités au sein de l’industrie ferroviaire de l’époque. Dans sa monographie sur le chemin de fer de la Rive Nord et de la Colonisation du Nord publiée en 1978, il ajoute sans pousser davantage l’analyse que les administrateurs du port craignaient que le futur pont nuise au trafic maritime[8]. Personne, par la suite, ne prend le relais de cet auteur qui, faut-il le rappeler, s’intéressait d’abord aux luttes entre les entreprises de l’industrie ferroviaire. Pourtant, un projet de traverse comme le pont Royal-Albert est instructif à plus d’un titre : sur Montréal et ses rapports avec le Saint-Laurent, sur les enjeux de transport qui résultent de l’insularité de la ville, sur la concurrence pour l’appropriation de ses rives et enfin, dans la décennie de 1870 en particulier, sur ce premier épisode de la révolution du ferroviaire à Montréal.

Nous avons participé à une publication dont le thème était les « utopies », en prenant justement pour témoin le projet du pont Royal-Albert, soupçonnant d’abord uniquement sa démesure technique comme cause de son abandon[9]. En fait, derrière l’image ambitieuse, voire fastueuse, qu’il projette à première vue, nous avons découvert que se cachaient des intérêts divers, motivés par des objectifs qui dépassaient de loin le seul défi de l’ingénierie. C’est ce monde que nous révélons ici. L’échec du pont Royal-Albert se produit sur fond de contestation d’un monopole sur la traverse fluviale et de rivalité entre entreprises et secteurs d’activité pour l’accès au front de mer et à son aménagement.

Pour mener à bien notre recherche, nous avons consulté des archives gouvernementales, tant à Ottawa qu’à Québec, dont des comptes rendus de débats parlementaires, les gazettes officielles, des lois, de la correspondance au sein de comités, des discours d’élus. Nous avons également analysé des rapports d’époque traitant de questions techniques et de dimensions financières et opérationnelles ; certains d’ailleurs s’apparentent davantage à un exercice promotionnel. Enfin, nous avons consulté les journaux de l’époque[10].

Dans sa plus récente synthèse sur la métropole québécoise, Paul-André Linteau a écrit à juste titre qu’à l’âge du développement du ferroviaire Montréal est le principal « lieu de connexion » avec le transport maritime et que le port est « l’autre composante clé cette connexion[11] ». Dans l’histoire de cette infrastructure non réalisée qu’est le pont Royal-Albert, l’industrie ferroviaire occupe une place primordiale, tout comme le trafic maritime et le port de Montréal. Jason Gilliland a démontré quant à lui l’importance des acteurs économiques dans les différentes phases du développement du port de Montréal (avant 1914) et son caractère multifactoriel[12]. Selon lui, se jouerait alors une course-poursuite entre protagonistes, au point de rencontre entre la modernisation de la route du fleuve en aval de Montréal, le canal de Lachine en amont et le perfectionnement des pratiques intermodales du transport maritime et ferroviaire. La question de la rivalité pour la traverse fluviale devant Montréal est en quelque sorte l’angle mort de l’histoire des transports montréalais et de l’occupation du front de mer dans la période qui précède l’arrivée du Canadien Pacifique et la construction de son pont à l’ouest de la ville, nommé le pont Saint-Laurent, construit entre 1885 et 1887. La mise en service du pont Victoria dès 1859 est sans doute pour une bonne partie la cause de cet angle mort, sa seule présence faisant écran aux luttes qui pourtant ont continué à se dérouler sur le fleuve et sa rive devant Montréal.

Traverser le Saint-Laurent : la place est déjà prise !

Bien qu’il soit plus facile de quitter l’île de Montréal par sa rive Nord, en traversant la rivière des Prairies[13], c’est bien plus en partant de sa rive Sud que l’on cherche à le faire, pour rejoindre Longueuil, Saint-Lambert et La Prairie, puis les routes vers les États-Unis. Mais construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent devant Montréal relève plus que du défi technique. Le pont Victoria occupe l’emplacement jugé le plus favorable à l’époque pour établir une traverse : son design « à fleur d’eau » était seulement possible en amont de la zone urbanisée et des installations portuaires, à la hauteur de l’entrée au canal de Lachine et à la limite ouest de la voie navigable des bateaux à haut mat et à tirant d’eau océanique[14]. Sa section la plus élevée d’un peu moins de 18 mètres au-dessus du fleuve est impossible à reproduire en aval. La profondeur du fleuve y est plus faible qu’ailleurs, selon les ingénieurs de l’époque, tout comme la distance entre les deux rives. Le passage des glaces au printemps se fait avec moins de vélocité que devant la ville, juge-t-on aussi, et les courants durant la saison de navigation y atteignent des vitesses moindres qu’à la hauteur des îles Sainte-Hélène et Ronde, enserrées par le courant Sainte-Marie[15]. Par ailleurs, pour pallier le fait que le pont est construit à l’extrémité ouest des infrastructures portuaires, là où tout le trafic ferroviaire est pourtant dirigé, le Grand Tronc a obtenu l’autorisation de poser des rails le long de la rive montréalaise, depuis son pont jusqu’à la frontière est de la ville, un peu avant le Pied-du-courant (l’emplacement actuel du pont Jacques-Cartier). Il s’est aussi vu accorder le pouvoir de mettre en service des navires sur le lac Ontario et le Saint-Laurent[16]. Avec son pont situé à l’extrémité ouest de la route maritime navigable, sa voie ferrée devant les quais de la ville et la mise à l’eau de ses propres navires fluviaux et laquiers, le Grand Tronc a tout en sa possession pour une mainmise sur le front de mer montréalais.

Au milieu des années 1870, les promoteurs du pont Royal-Albert sont en droit de croire à l’adhésion d’une majorité de Montréalais à leur projet, d’autant qu’ils annoncent un pont ouvert à tous les modes de transport : ferroviaire, routier et pédestre. Qui ne souhaiterait voir se multiplier l’offre de traverses permanentes, outre peut-être les exploitants de traversiers et le propriétaire du pont Victoria ? Avec raison, on peut déjà ici présumer de l’hostilité du Grand Tronc envers ce projet, qui signifierait la fin de son monopole — monopole de fait mais non de droit. En effet, le législateur n’a pas jugé bon de mentionner dans la loi du pont Victoria qu’il serait interdit d’ériger un autre pont à proximité[17]. On le sait, au 19e siècle démarre la construction des premières grandes infrastructures que sont, à l’échelle nationale, les canaux et les chemins de fer et, à l’échelle locale, les services municipaux d’eau, de gaz, de tramways, etc.[18]. Pour assurer (autant que cela se peut) aux investisseurs que leur entreprise sera rentable, la pratique consiste généralement à leur accorder un monopole de droit, moyennant des conditions d’exploitation (fréquence de desserte, grille tarifaire) dictées par l’État[19]. Le silence du législateur sur l’arrivée éventuelle d’un compétiteur voisin du pont Victoria vient sans doute du fait qu’il semble alors impossible de construire un autre ouvrage dans les environs. Ce qui est aussi étonnant, c’est que la loi ne comporte aucune disposition réglementaire relative à sa situation de monopole de fait. Nous y reviendrons.

Les promoteurs du pont Royal-Albert comptent eux aussi construire leur pont devant Montréal, dans son périmètre urbanisé, avec accès au port. Mais pour ce faire, il faudra un projet très différent du pont Victoria. D’abord, il devra être érigé en aval du pont, et enjamber le trafic maritime. Il devra donc être d’une hauteur de beaucoup supérieure, pour permettre le passage sous son tablier des bateaux à haut mat jusqu’aux quais. Ses promoteurs devront également convaincre l’administration portuaire, la Commission du havre, que la présence du pont ne nuira en rien à ses activités et à ses projets d’aménagement des rives. En outre, au moment d’asseoir les piliers du futur ouvrage, ses concepteurs devront tenir compte des caractéristiques particulières du fleuve, le courant étant plus fort à cet endroit. La seule caractéristique physique facilitatrice, semble-t-il, c’est que la future structure pourra prendre appui sur l’île Sainte-Hélène ou sur l’île Ronde[20].

Figure 2

Le front de mer montréalais en 1875

Les quais, la marchandise, la voie ferrée du Grand Tronc, la rue des Commissaires.

Lorsqu’il est question de la construction du pont Royal-Albert, le Grand Tronc ne prend jamais part aux discussions — c’est du moins ce que le silence des archives suggère. Ses dirigeants restent discrets, mais sont-ils pour autant indifférents ? Pris avec un taux d’endettement élevé, le Grand Tronc était, deux ans avant l’annonce du nouveau pont en 1873, autorisé par le gouvernement fédéral à lancer à Londres une émission d’actions pour un total de 7,5 millions de livres sterling, à seulement 20 pour cent de leur valeur initiale[21]. La même année, l’entreprise a entrepris de modifier la largeur de ses 1 500 kilomètres de voie ferrée pour les mettre aux normes des États-Unis. Pour ses dirigeants, il n’est sûrement pas question de mettre en péril ces efforts de redressement. L’arrivée d’un concurrent dans la traverse du Saint-Laurent, qui plus est avec un accès direct aux infrastructures portuaires de la ville, est une menace. Considérant le rôle qu’a pu alors jouer le Grand Tronc, Brian Young écrit : « Son influence est perceptible dans le blocage du projet du pont Royal-Albert en 1875[22]. » Cette influence n’est toutefois pas explicite, et c’est plutôt au Montreal Board of Trade et à la Commission du havre que des voix s’élèvent contre le projet.

Un pont et des intérêts

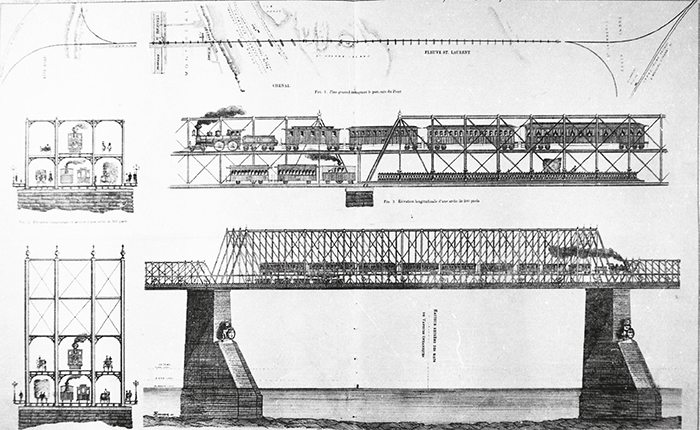

Les plans du pont Royal-Albert suggèrent un projet audacieux, d’une facture soignée. La figure 3 montre une structure profilée, agrémentée d’ornements.

Selon les plans, le pont comptera deux étages et trois voies parallèles par étage séparées par des colonnades. Les voies du centre, haut et bas, seront dédiées au rail, pour le train et les tramways hippomobiles ; les voies latérales serviront à la circulation des véhicules routiers. À l’étage inférieur, des trottoirs pour piétons seront installés en porte-à-faux. À Montréal, le pont prolongerait l’axe du chemin Papineau. Selon L’Opinion publique,

Le projet serait de laisser le chemin [de fer] de colonisation du Nord au niveau de la rue Sherbrooke, dans la partie est de la ville. Le pont commencerait à cet endroit, et s’étendrait sous forme de viaduc au-dessus de la partie de la ville comprise entre la rue Sherbrooke et le fleuve St. Laurent. Sur ce parcours, l’élévation du viaduc serait d’une hauteur d’environ cent pieds au-dessus du sol. … le pont continuerait sur le même niveau, au-dessus du chenal nord du fleuve, et serait relié à l’île Ronde… de façon à ce que les vaisseaux les plus considérables puissent passer au-dessous[23].

Un convoi ferroviaire ne peut ni gravir et ni descendre des pentes abruptes. Évidemment, l’ingénieur Charles Legge le sait bien, et la proposition technique qu’il avance est une puissante démonstration des possibilités qu’offre le site, en réponse à la fois aux contraintes du transport ferroviaire et à celles des activités fluviales : une première portion horizontale partira de la rue Sherbrooke[24], laquelle étant située à près de deux kilomètres de la rive du fleuve et à 20 mètres au-dessus du niveau des eaux, permettra au pont d’atteindre les îles Ronde ou Sainte-Hélène en se maintenant sans inclinaison à une hauteur suffisante pour le passage des navires ; une seconde portion, plus longue que la première, ira des îles vers la rive Sud, mais en pente douce cette fois (puisqu’on n’a pas ici à se préoccuper du passage des navires), par section de 300 pieds, jusqu’à rejoindre le niveau de l’eau au moment de toucher Longueuil.

Figure 3

Détail des plans de construction

Figure 4

Montréal vue à vol d’oiseau et plan d’élévation du pont Royal-Albert

Cette illustration offre une image d’une partie de la première portion (nord) du pont et du trafic qu’on y retrouverait, avec en arrière-plan le mont Royal. Le point de vue se situe en aval du pont, du côté nord de l’île Ronde. La partie supérieure de l’illustration montre le trajet du pont sur toute sa longueur : la portion en pente douce de Longueuil aux îles, puis, au-dessous, la partie horizontale depuis les îles jusqu’à la rue Sherbrooke.

Pour hisser les convois ferroviaires sur la voie centrale supérieure, des grues fixes (ou « engins hydrauliques », comme on les nomme alors) seront érigés à chaque extrémité. Au final, le pont mesurera 15 500 pieds (un peu plus de 4,7 kilomètres), comptera 61 sections et coûtera 5 millions de dollars[25].

Entre l’île Ronde et Montréal, la vitesse du courant nommé Sainte-Marie est de six noeuds (11 km/h), davantage en période de crues. Le site proposé avait été considéré en 1854 par les promoteurs du pont Victoria, mais à l’époque les connaissances sur la résistance des matériaux et les procédés de fabrication et de coulage des métaux, dont la technique de l’affinage de l’acier, semblaient trop peu sûrs pour envisager d’y construire une structure en hauteur[26]. Il en va autrement vingt ans plus tard. D’ailleurs, les promoteurs du pont Royal Albert peuvent désormais trouver inspiration quelque 600 kilomètres au sud, à New York, où le pont de Brooklyn est en chantier depuis 1869 (il sera terminé en 1883)[27]. Le fait qu’il y ait maintenant des liaisons terrestres (par train) et fluviales (par navire à vapeur) quotidiennes entre les deux villes canadienne et américaine facilite en effet les échanges. Des ponts aux défis techniques tout aussi imposants, l’un construit sur le Mississippi, à Saint-Louis, de 1867 à 1874, et un autre sur la rivière Kentucky en 1873-1877 pour le Cincinnati Southern Railroad, ont pu également inspirer les promoteurs du pont Royal-Albert, mais ici les indices nous manquent[28]. Cela dit, des liaisons régulières par trains entre Montréal et ces villes étaient là aussi en service et donc facilitaient les transferts et la circulation d’information.

En janvier 1875, L’Opinion publique[29] informe ses lecteurs que les promoteurs du projet Royal-Albert

s’adresseront à la législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour les incorporer en une compagnie sous le nom de La compagnie du Pont du Saint-Laurent, avec pouvoir de construire un pont pour chemin de fer et pour les fins du trafic général à ou près de l’île Sainte-Hélène, près de la cité de Montréal, suivant les plans qui seront préparés par Charles Legge[30]…

Le groupe de promoteurs se compose d’individus qui tous, de près ou de loin, sont liés à l’industrie du ferroviaire. Parmi eux, on retrouve : Hugh Allan[31], personnage alors incontournable de l’économie canadienne, armateur et président de la Compagnie du chemin de fer de Colonisation du Nord incorporée en 1869 ; P.H. Moore, président de la Compagnie du chemin de fer de jonction de Montréal et Vermont ; Sam J. Anderson et A.B. Jewet, de la Compagnie du chemin de fer de Portland et Ogdensburg ; W. Brigham, président de la Compagnie du chemin de fer de Montréal, Chambly et Sorel ; et J.H. Pangman, président de la Compagnie du chemin de fer des Laurentides. Aussi particulièrement intéressé au développement de Montréal, et pourtant dans le passé plus d’une fois en conflit avec Allan, on retrouve John Young[32], homme d’affaires bien en vue, celui-là même à qui on attribue le rôle d’instigateur dans la construction du pont Victoria vingt ans plus tôt, également impliqué dans l’industrie ferroviaire. Le groupe de promoteurs compte encore parmi ses membres Louis Beaubien[33], homme d’affaires et homme politique, administrateur de compagnies de chemin de fer, dont celle de la Colonisation du Nord présidée par Allan. En clair, nous sommes en présence d’industriels espérant eux-mêmes lancer un vaste programme de construction de lignes de chemin de fer reliées les unes aux autres, et ce, à proximité de la zone d’influence du Grand Tronc. Derrière le projet Royal-Albert se profile donc une lutte du ferroviaire dont l’un des enjeux est la recherche d’un passage sur le fleuve indépendant du Grand Tronc et de son pont, avec accès au front de mer de la ville et à ses infrastructures portuaires.

Le 23 février 1875 est adoptée à Québec la loi incorporant la Compagnie du pont Saint-Laurent, lequel sera rapidement nommé le pont Royal-Albert[34]. Ses promoteurs pourront construire et administrer un pont, « passant sur ou près de l’île appelée l’île Ronde (Isle Ronde), à l’île Sainte-Hélène ou près d’elle », en direction de Longueuil ou de Saint-Lambert[35]. Le préambule de la loi dit l’importance d’établir un lien permanent pour les chemins de fer et pour les véhicules routiers de toutes sortes ainsi que pour les piétons et les animaux. En l’absence d’un tel pont, les individus et les convois d’animaux doivent toujours en 1875 emprunter les traversiers (navires, barges, radeaux) pour se rendre d’une rive à l’autre. L’hiver, les déplacements se font sur les ponts de glace. Il reste toutefois plusieurs semaines, en automne et au printemps, où le fleuve est encombré de glaces trop minces pour s’y aventurer à pied, mais trop présentes pour y conduire une embarcation ; ce sont autant de semaines où les Montréalais n’ont pour seule traverse que le pont Victoria. Avec le pont Royal-Albert, les habitants des deux rives pourront enfin traverser le fleuve à longueur d’année, et la desserte ferroviaire sera multipliée par deux. La loi mentionne d’ailleurs que n’importe quelle compagnie de chemin de fer aura le droit d’emprunter le pont et que « les taux chargés tant pour le transport des passagers que celui du fret devront être les mêmes pour toutes les lignes, de manière à ce que aucune différence de taux, pour tels transports ne soit faite en faveur ou contre aucun chemin de fer[36] ».

Après le succès remporté à la législature de Québec, l’aventure doit se poursuivre au Parlement d’Ottawa. Bien au fait de ses prérogatives, Québec rappelle qu’il accorde le droit de construire le pont Royal-Albert en autant que ses pouvoirs le lui permettent[37]. La législature fédérale, dont l’autorité est reconnue sur les eaux navigables et la zone portuaire de Montréal, aura à se prononcer. En novembre 1875, la Gazette du Canada mentionne que les promoteurs du pont Royal-Albert se présenteront prochainement devant la Chambre des communes[38].

Un chassé-croisé d’acteurs

On ne pourra jamais savoir si le pari technico-financier que représentait à l’époque le pont Royal-Albert aurait pu être tenu, car la loi fédérale autorisant sa mise en chantier ne sera pas votée. En effet, les promoteurs retirent leur demande d’incorporation, persuadés ne pas parvenir à rallier une majorité de députés à leur cause. Pourtant, il ne manque pas de savoir-faire et de réseaux d’influence parmi eux. Pour ce qui est de l’ingénierie, c’est Charles Legge[39] qui réalise les plans du pont. C’est un ingénieur reconnu, présent dans plusieurs entreprises ferroviaires, actionnaire de la Compagnie d’amélioration du Canada[40] et actif dans le Canadian Patent Office Record and Mechanics’ Magazine. Legge peut se targuer de bien connaître les rives du fleuve et les questions relatives à son accès : il a été directeur des travaux de la partie sud du pont Victoria pendant sa construction puis, peu après, il a rédigé pour la Commission du havre un plan d’agrandissement de ses installations dans lequel il étudiait la faisabilité d’un site d’énergie hydraulique et ses modalités de connexion avec le terminus du Grand Tronc[41] ; à ce moment John Young est président de l’organisme. Bref, avec Legge, les promoteurs du pont Royal-Albert peuvent compter sur un savoir-faire et une connaissance directe des lieux, de quoi en principe convaincre les plus sceptiques.

Parmi les promoteurs les plus en vue, John Young est certes un atout de taille. On pourrait croire que sa présence constitue un gage de réussite aux yeux de la population montréalaise, lui qui a joué un rôle crucial dans la construction du pont Victoria vingt ans plus tôt. Il a aussi été du nombre des premiers actionnaires de la St. Lawrence and Atlantic Railroad Company qui avaient obtenu, en 1845, la permission de construire une voie ferrée en direction de Portland (Maine). Personnalité publique, Young a fait de la politique, a été élu aux élections législatives de 1851 à l’époque du Canada-uni, il a aussi été pour un temps président de la Commission du havre et président du Board of Trade.

Young connaît bien les enjeux du transport et du commerce à Montréal. Mais les Montréalais n’ignorent pas les rapports tendus qu’il entretient avec les propriétaires du Grand Tronc. Il ne cesse de critiquer leur « attitude égoïste », selon ses biographes. Rappelons que Young était membre du gouvernement du Canada en 1852 lorsque ce dernier soutint (voir favorisa) la fusion des compagnies ferroviaires donnant naissance au Grand Tronc[42]. Il s’était opposé à cette fusion, peut-être parce que lui-même était impliqué dans une autre compagnie[43]. Mais pour être juste, ajoutons que le projet du Grand Tronc, largement soutenu par l’État, heurtait peut-être davantage les convictions les plus profondes de Young, celui-ci étant un fervent partisan du libéralisme et du libre-échange, deux idées sans doute difficilement conciliables avec le projet de fusion ferroviaire sous la houlette de l’État.

Quant à Hugh Allan, l’autre promoteur en vue, il est un personnage incontournable du commerce et du transport maritime, partisan convaincu du parti conservateur. Allan s’intéresse aux réseaux de télégraphe et, évidemment, aux chemins de fer, lesquels agissent (ou pourraient agir) comme prolongements terrestres des liaisons de transport maritime intérieur et transatlantique qu’il contrôle. Au printemps de 1873, le « scandale du Canadien Pacifique » éclate, avec pour acteur central Hugh Allan lui-même. Le public apprend que celui-ci a donné de généreux pots-de-vin aux conservateurs en prévision des élections de 1872 (d’ailleurs remportées par ces derniers) en échange de l’octroi du contrat de construction du futur chemin de fer de l’Ouest canadien[44]. Contraint de démissionner, le premier ministre conservateur John A. Macdonald est remplacé en novembre 1873 par le libéral Alexander Mackenzie[45]. Aux élections générales de janvier 1874, les libéraux remportent une victoire convaincante.

Le 3 mars 1876, le député libéral de Montréal-Est, Louis-Amable Jetté[46], dépose en première lecture le projet de loi de la Compagnie du pont Royal-Albert[47]. C’est ce même Jetté qui avait battu George-Étienne Cartier aux élections de 1872, mettant fin à sa carrière politique. Ironie du sort, lorsqu’éclate le scandale du Pacifique, le soutien de Cartier à Allan et la promesse que le terminus du chemin de fer de Colonisation serait construit dans son comté de Montréal-Est sont révélés au grand jour[48]. En 1876, c’est donc un libéral, député de Montréal-Est, qui porte désormais le projet d’Allan et de son groupe. La fracture sera donc moins partisane que géographique. Les porteurs du projet représentent des comtés situés au nord-est de la ville, principale zone bénéficiaire d’un nouveau pont, alors que les opposants sont au sud-ouest, soit dans le secteur déjà desservi par le Grand Tronc. La motion pour procéder à la deuxième lecture est proposée par le député de Joliette, Louis-François-Georges Baby[49], un conservateur cette fois, confirmant l’intérêt de l’axe nord-est pour cette nouvelle traverse.

L’opposition vient d’abord de Thomas Workman[50], député libéral de Montréal-Ouest.. Il suggère de remettre à plus tard l’étude du projet de loi, « vu qu’une grande partie de la cité de Montréal [y] est opposée ». Il ajoute : « J’attends des députations importantes qui doivent venir dans le but de s’opposer à son adoption[51]. » Son collègue libéral de Châteauguay (rive sud-ouest de Montréal), Luther H. Holton[52], ajoute qu’il vaudrait mieux débattre du projet au Comité permanent des chemins de fer[53], auquel il siège avec Workman et Baby[54]. Pour mémoire, rappelons que Holton avait participé à la création du Grand Tronc vingt ans plus tôt et qu’il était devenu par la suite sous-traitant en génie civil pour l’entreprise[55]. Enfin, à la même séance des Communes, le premier ministre Mackenzie fait part lui aussi d’une certaine réticence à l’égard du projet :

J’ai remarqué que les commissaires du Havre de Montréal et les autres personnes considérées comme autorités dans ce qui a rapport à la navigation, étaient fortement opposés au bill. Je ne veux pas dire que je serai opposé à ce bill mais je fais remarquer qu’il est impérieusement nécessaire à ses promoteurs d’établir qu’il [ne] nuira en rien à la navigation[56].

Mackenzie résume ici les principaux arguments soulevés par les opposants au projet, soit les risques d’obstruction à la navigation maritime et les difficultés d’accès aux infrastructures portuaires de la ville. Pour ce qui est des effets bénéfiques avancés par les promoteurs, rien n’est mentionné, pas même la fin du monopole du pont Victoria. Pourtant, le gouvernement Mackenzie ne cachait pas son opposition farouche aux monopoles[57].

Ainsi, avant de revenir à Ottawa, les promoteurs du pont Royal-Albert savent ce qu’il leur reste à faire : dissiper les craintes au sujet de la navigation et rallier à leur cause une majorité de Montréalais, ou du moins des membres des élites économiques et politiques de la ville. Deux acteurs institutionnels ont une importance capitale pour déterminer le sort du projet : la Commission du havre et le Board of Trade. Responsable des infrastructures portuaires, la Commission du havre[58] gère le territoire riverain qui s’étend, depuis 1873, de l’embouchure du canal de Lachine à la Longue-Pointe et s’avance dans le fleuve jusqu’à la ligne des hautes eaux. La Commission compte neuf membres, issus du Board of Trade, de la Ville de Montréal, du milieu des armateurs et de celui des exportateurs de blé. Quant au Board of Trade, il est responsable du Bureau du maître de port et de la Bourse des céréales, tous deux créés en 1863[59]. Pour résumer, la Commission du havre s’occupe de l’aménagement portuaire et le Board of Trade du trafic maritime.

C’est lors d’une assemblée spéciale du Board of Trade, le 22 mars 1876, que les promoteurs du pont Royal-Albert tentent de convaincre leurs opposants. Une semaine plus tôt s’était tenue une réunion publique présidée par le maire de Montréal, William Hingston[60]. L’Opinion publique rapporte que quatre commissaires de la Commission du havre sont maintenant en faveur du projet de pont alors qu’aucun ne l’appuyait auparavant. Le journal mentionne également qu’une pétition en faveur du pont y a été votée à l’unanimité, preuve de l’appui de la population[61]. Lors de l’assemblée du Board of Trade la semaine suivante, une centaine de membres sont présents, dont Hugh McLennan[62], son représentant à la Commission du havre. John Young présente lui-même le projet du pont Royal-Albert puis demande à l’assemblée d’adopter une motion qui se lit comme suit :

Que dans l’opinion de cette assemblée il est de l’intérêt des chemins de fer, maintenant en voie de construction dans la province de Québec, ainsi que de l’intérêt des habitants qui résident sur la rive Nord du St. Laurent et sur l’Outaouais, que les chemins de fer de la rive Nord soient soudés à ceux de la rive Sud et des États-Unis. Qu’après examen des plans du pont cette assemblée est d’opinion que la navigation n’aurait rien à souffrir de la construction d’un pont assez élevé pour permettre aux steamers et aux voiliers de passer sous ce pont. Qu’en conséquence, une pétition basée sur ces résolutions, soit envoyée aux trois branches de la législature, demandant que le bill qui est maintenant devant le Parlement pour la construction du Pont Royal Albert soit passé[63].

Aussitôt, McLennan prend la parole, s’oppose à la motion et propose plutôt :

… que cette assemblée reconnaît qu’il est nécessaire, dans les intérêts du commerce de Montréal, que l’on construise un pont qui permette à toutes les lignes de chemin de fer qui servent au transport des marchandises entre cette ville et les ports atlantiques, de traverser facilement le St. Laurent ; … Que néanmoins, comme il faudrait nuire sérieusement à la navigation… cette assemblée condamne le plan qui ici est présenté et attende qu’on lui propose un plan moins préjudiciable à la navigation du Havre[64]…

En clair, McLennan dit reconnaître l’importance d’un pont additionnel devant Montréal mais du même souffle condamne le projet Royal-Albert comme trop nuisible à la navigation et aux activités portuaires. L’assemblée du Board of Trade se range derrière McLennan et adopte finalement à l’unanimité une motion demandant à Ottawa de rejeter la demande d’incorporation du pont Royal-Albert[65].

Une semaine plus tard, le 28 mars, La Minerve informe ses lecteurs que le projet de loi du Royal-Albert rencontre une forte opposition à Ottawa : « Rien n’a encore été décidé, l’affaire est remise à mercredi… le combat recommencera entre les promoteurs de cette entreprise et ses adversaires[66]. » Les opposants, selon le journal, soutiennent que les piliers du pont augmenteront la vitesse du courant devant Montréal, « de sorte à nuire à la navigation ». La Minerve dit cependant avoir consulté des ingénieurs indépendants qui tous réfutent cette assertion. Enfin, écrit encore le journal, si Ottawa « prend en considération le nombre de compagnies intéressées à la construction de ce pont [et] les besoins toujours croissants du commerce », il acceptera d’incorporer le Royal-Albert. Convaincue que le Grand-Tronc est le leader des opposants, La Minerve conclut : « le Grand-Tronc viendra avant longtemps réclamer lui-même ce que le commerce demande aujourd’hui. » Toujours le 28 mars, le Comité permanent des chemins de fer de la Chambre des communes se réunit à Ottawa. Appelé à donner son avis, l’ingénieur en chef des travaux publics du Canada dit croire que « les objections faites au projet sont d’un caractère très sérieux » mais avoue du même souffle son incapacité à donner une « opinion » précise sur le sujet et d’en mesurer les impacts réels. Le comité entend également Andrew Allan, le jeune frère de Hugh Allan. Son incapacité à faire taire les craintes du comité est manifeste. Il concède que le courant serait sans doute « considérablement augmenté par la pose de deux piles[67] ». Présent à la rencontre, Charles Legge soutient quant à lui que le pont pourrait être déplacé plus à l’est, devant Hochelaga. Également présent, John Young décide finalement de retirer la demande d’incorporation du pont Royal-Albert. Les membres du comité suggèrent à Young et à ses partenaires de revenir avec un projet remanié. Mais les promoteurs ne chercheront pas à repasser devant ce comité.

Que les craintes relatives à la navigation soient pour certains sincères et pour d’autres un prétexte opportun afin de disqualifier le projet du pont Royal-Albert, cela ne fait pas de doute. Favorable à une traverse additionnelle, mais manifestement convaincu qu’il y a des risques pour la navigation, The Montreal Daily Witness suggère de construire un tunnel, une « bagatelle » selon le quotidien :

Le retrait du projet de loi du Royal Albert… amène à se demander si un tunnel ne serait pas le meilleur moyen de relier les rives Nord et Sud… Si un tunnel peut être creusé sous le pas de Calais, un tunnel sous le Saint-Laurent devrait être une bagatelle[68].

Un chassé-croisé d’intérêts

De manière implicite, La Minerve suggère que le Grand Tronc s’oppose à la construction d’un autre pont en affirmant qu’il « réclamerait lui-même un nouveau [pont] avant longtemps ». Le journal se trompe en partie dans sa prédiction : ce n’est pas le Grand Tronc qui construira « avant longtemps » un nouveau pont mais plutôt le Canadien Pacifique, et ce, en amont de la ville de Montréal et du pont Victoria. Cela dit, il est sûrement vrai que le Grand Tronc n’apprécie pas l’idée d’un nouveau venu, tant par inquiétude financière que par avidité, résultat d’une pratique entrepreneuriale quasi monopolistique. Pour user d’une terminologie empruntée au monde judiciaire, en présence de son silence (pour le moins surprenant), nous nous permettons d’« incriminer » le Grand Tronc sur la base de preuves circonstancielles. Considérées l’une dans l’autre, l’inquiétude financière et l’avidité de l’entreprise nous conduisent à la seule conclusion logique : le Grand Tronc est contre la construction du pont Royal-Albert et fait en sorte de mobiliser l’opinion contre lui.

Le projet de pont regroupe des industriels du ferroviaire qui clairement cherchent à ouvrir de nouveaux marchés à proximité de l’aire d’influence du Grand Tronc. Pour s’en convaincre encore plus, retournons à la présentation faite par le député Jetté à Ottawa lors du dépôt du projet de loi[69]. Après avoir rappelé qu’on a permis la construction du pont Victoria pour répondre aux besoins du Grand Tronc qui développait alors son réseau en bordure des Grands Lacs et du Saint-Laurent, il avance que la situation est similaire aujourd’hui, en 1876. Il faut permettre la construction d’un nouveau pont à Montréal afin, soutient-il, de répondre aux besoins des promoteurs désireux d’établir un réseau de voies ferrées, cette fois au nord des Grands Lacs et du Saint-Laurent, de Sault-Sainte-Marie à Québec, en passant par Ottawa et Montréal.

Avec le pont Royal-Albert, une autre voie de passage sur le fleuve s’ouvrirait, permettant de contourner le pont Victoria qui agit ou bien comme goulot d’étranglement, ou bien comme une entrave à la liberté d’entreprise, de commerce et de mouvement du fait de sa situation de monopole. On se souviendra que dans la loi votée à Québec, les promoteurs du pont Royal-Albert auraient été contraints de permettre le passage à toute entreprise ferroviaire désireuse de le faire et d’imposer des droits de passage sans « faveur ou contre aucun chemin de fer ». Pour le pont Victoria, il en allait autrement, largement à l’avantage de son propriétaire. Certes, sa loi lui enjoignait de permettre le passage des trains de toute compagnie, mais ses dirigeants n’étaient pas « forcés de faire ou renouveler aucune convention ou arrangement » et les tarifs exigés n’étaient pas « sujets à la sanction ou révision d’aucune autre autorité[70] ».

En pareille situation de monopole, il ne faut pas se surprendre que le Grand Tronc tente de nuire à des concurrents potentiels. Considérons le cas de Hugh Allan, ce qui nous permettra d’ailleurs de comprendre davantage ses motivations pour construire le pont Royal-Albert et l’opposition du Grand Tronc. Oui, il était du nombre des promoteurs des nouvelles lignes de chemin de fer annoncées puis finalement rachetées et complétées par Québec (lignes qu’il tentera de racheter en vain en 1882)[71]. Mais encore ! Selon ses biographes[72], Allan désirait tripler le nombre de ses wagons transitant par le pont Victoria et en coordonner le trafic avec ses navires à quai. Or, le Grand Tronc tardait à répondre à ses demandes. Allan avait signé en 1859 une entente de dix ans avec l’entreprise mais ne parvenait à la renouveler conformément à ses attentes. De plus, il était inquiet de voir le Grand Tronc signer des partenariats avec des compagnies américaines, le soupçonnait de vouloir développer sa propre ligne de navires à vapeur et de faire en sorte de lui fermer l’accès aux territoires de l’Ouest. Ses biographes mentionnent qu’Allan manifesta en 1873 le « désir de [se] protéger ». Pour eux, « le désenchantement d’Allan vis-à-vis du Grand Tronc coïncida avec l’engagement du gouvernement canadien de construire un chemin de fer qui irait rejoindre la Colombie-Britannique ».

Cela nous amène à discuter du rôle de l’État dans le développement des grandes infrastructures à cette époque. Pour comprendre l’épisode du pont Royal-Albert, il faut considérer le fait que les élites politiques et économiques sont résolument favorables à la liberté d’entreprise et de commerce bien qu’elles souhaitent en même temps que l’État participe au déploiement des infrastructures sur un territoire qui est encore à conquérir. En clair : ne pas entraver le développement de nouvelles compagnies tout en s’assurant de ne pas mettre en péril la grande entreprise fondée en 1852, le Grand Tronc, même si pour cela il faut lui accorder des privilèges[73]. Lors de sa présentation en Chambre, Jetté ne fait pas mention de la situation de monopole dans laquelle se trouve le Grand Tronc ni des disputes que cela peut occasionner, comme ce fut notamment le cas avec Allan. Pour reprendre une expression anglaise, le monopole du Grand Tronc est sans doute « l’éléphant dans la pièce » : tous savent, mais personne, sauf certains journaux, ne veut aborder la question, sachant que plusieurs sont personnellement impliqués financièrement et que le Parlement lui-même s’est porté plus d’une fois garant de l’entreprise, comme nous l’avons souligné plus haut. Par ailleurs, toujours à la Chambre des communes, revenons un moment sur la dynamique régionale que révèle le projet de pont, en lien avec la discipline de parti qui y règle maintenant les débats. Les intérêts régionaux que met en lumière le pont Royal-Albert transcendent la partisannerie politique : sans distinction de parti, les représentants élus dans l’ouest de Montréal s’opposent au pont et s’appliquent à dresser la liste de ses défauts, ceux élus dans l’est de l’île y sont favorables et en sont même les porte-paroles à la Chambre des communes[74].

Cet alignement d’intérêts sur une base régionale est aussi présent à la Commission du havre et rappelle que le paysage portuaire montréalais n’est pas encore stabilisé à l’époque. « De 1868 à 1873, il y eut comme une suspension d’hostilités entre les partisans de la partie est et de la partie ouest », écrit M.L.E. Morin dans son histoire de la Commission, puis s’ensuivit une période d’incertitude[75]. C’est qu’à partir de 1873 la Commission se voit confier la charge d’administrer cinq kilomètres de rives additionnels, en aval des infrastructures existantes, de quoi soulever des interrogations pour l’avenir. Se considérant sans doute justifié de procéder vu son titre de responsable du Bureau du maître de port et de la Bourse des céréales, le Board of Trade, prend à ce moment lui-même la liberté de commander une étude sur le développement futur des installations portuaires, cela sans tenir compte de la position d’autorité de la Commission. Le président du Board of Trade à l’époque est Hugh McLennan, celui-là même qui trois ans plus tard, en mars 1876, recommandera à ses membres de rejeter le projet Royal-Albert. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer que dans ce rapport qu’il avait lui-même commandé, les ingénieurs soutenaient qu’il serait possible de réduire du tiers la vitesse du courant Sainte-Marie en creusant le lit du fleuve devant l’île Sainte-Hélène et en procédant à l’excavation d’une partie de l’île Ronde. Le rapport soulignait aussi l’importance de construire un nouveau pont, dans le contexte de l’addition annoncée de nouvelles voies ferrées.

Que si le chemin de fer de colonisation du Nord, ou la ligne du Tronc de la vallée de l’Outaouais, est intégrée à un chemin de fer provenant de l’océan Pacifique, il sera alors nécessaire d’établir de nouvelles connexions avec les grandes villes de la côte est des États-Unis au moyen d’un autre pont sur le Saint-Laurent, et que l’emplacement de ce pont influencera nécessairement l’endroit où ce chemin de fer entrera dans la ville[76].

Enfin, les mêmes ingénieurs suggéraient de prolonger la construction d’une voie ferrée le long du fleuve en direction du village d’Hochelaga jusqu’à la Longue-Pointe et d’améliorer la connexion entre le port et les réseaux de trains, le Grand Tronc et les lignes des autres compagnies qui s’annonçaient. Mais force est de constater que le projet du pont Royal-Albert semble agir tel un élément déclencheur auprès de la Commission du havre, laquelle décide le 5 mai 1875 de mandater un comité d’ingénieurs chargé d’étudier « la question des améliorations du Havre sur une grande échelle ». Nous sommes alors au printemps suivant l’annonce du projet, à l’hiver de la même année. Le comité mandaté par la Commission est composé d’un ingénieur écossais (R.B. Bell), d’un ingénieur new-yorkais (le major-général Newton) et d’un ingénieur canadien (Sanford Fleming)[77]. Toujours en 1875, John Young publie dans un livre ses « remarques » sur le développement des infrastructures portuaires, évidement dans le contexte de la promotion du nouveau pont. Après avoir rappelé que depuis plus de vingt ans il soutient que le port de Montréal est appelé à prendre de l’expansion vers Hochelaga et la Longue-Pointe, il écrit :

… et quand le chemin de fer de la Rive Nord vers Québec sera achevé et que les rails atteindront Sault-Sainte-Marie, et que ce « sault » sera traversé par un pont, alors le Minnesota, le Wisconsin et d’autres États de l’Ouest seront accessibles et les produits et minéraux de cette région pourront être amenés par rail jusqu’à la baie d’Hochelaga, suivant une route plus courte d’au moins 500 milles que n’importe quelle autre[78].

En moins de deux ans, la réalité a donc bien changé pour la Commission du havre : elle doit maintenant administrer cinq kilomètres de rives additionnelles et le projet du pont Royal-Albert est sur la table.

Ainsi, le projet Royal-Albert arrive à un bien drôle de moment, alors que le paysage portuaire est mis en examen. En est-il lui-même en partie la cause, comme nous l’avons suggéré plus haut, eu égard à la chronologie des événements ? Il ne fait pas de doute que l’annonce du pont Royal-Albert pousse la Commission du havre à accélérer sa réflexion sur l’aménagement des rives, ce que le rapport produit pour le Board of Trade en 1873 n’avait pas eu. L’annonce du projet suscite, avec un degré d’importance variable chez chacun des membres de la Commission, la crainte qu’il agisse comme une frontière entre les parties anciennes (devant la ville) et nouvelles (à l’est) du port, que son emprise occupe un espace trop imposant dans l’île, en conflit avec les aménagements à venir, ou encore, peut-être, que sa localisation permettant d’office un accès rapide aux installations futures de l’est favorisera ses propriétaires, également promoteurs de compagnies de chemin de fer, au détriment du Grand Tronc. Évidemment, les craintes relatives aux possibles entraves à la circulation des navires à l’approche des quais sont présentes chez les commissaires. Mais quelle est la version officielle de l’organisme ? En mars 1876, la Commission du havre dépose une pétition à Ottawa pour signifier son opposition au pont Royal-Albert[79]. Elle écrit que l’occupation par le pont du territoire qu’elle administre constituerait une invasion de ses droits (« an invasion of the rights and property ») et un obstacle à l’accomplissement de ses devoirs. Elle annonce aussi qu’elle travaille à établir un plan d’aménagement du port et que la construction du pont Royal-Albert aurait pour effet d’en empêcher la réalisation. Mentionnons que le rapport du comité de la Commission du havre sur les aménagements du port sera déposé le 26 décembre 1877, mais à ce moment il ne sera plus question du Royal-Albert ; ses recommandations ne seront finalement acceptées qu’en 1891[80].

Figure 5

Le port de Montréal et le début de son expansion à l’est

Conclusion

On ne peut expliquer l’échec du projet du pont Royal-Albert par l’impossible défi technique à relever ni par l’ampleur de l’investissement financier qu’il commandait. Le pari technico-financier n’a pas échoué : il n’a jamais été mis à l’épreuve. Que ce soit prétexte utile ou inquiétude réelle, on s’oppose au pont Royal-Albert parce qu’il rendra impraticable la navigation devant Montréal. Les interrogations quant à l’aménagement du port contribuent aussi à mettre à mal le projet. S’il est construit, comment va-t-on pouvoir occuper la rive dans le futur, sachant que sa structure demanderait une emprise considérable et qu’elle se présenterait, au final, comme une réelle coupure entre les parties ouest et est (encore à aménager) du port ? À n’en pas douter, les membres de la Commission du havre sont également jaloux de leurs pouvoirs, d’autant plus dans le contexte annoncé d’un prolongement des activités portuaires vers la Longue-Pointe. Enfin, au centre de notre histoire, latente mais se laissant deviner : une lutte au sein de l’industrie ferroviaire. Bien qu’ils comptent l’ouvrir à tous les modes de transport, les promoteurs du pont Royal-Albert sont d’abord motivés par leurs propres intérêts : d’une part, contourner le pont Victoria, son monopole, ses horaires, ses tarifs, sa congestion, pour se doter d’une traverse à eux permettant de desservir leurs lignes de chemin de fer en construction ; d’autre part, s’établir sur le front de mer montréalais pour obtenir un accès direct aux navires à quai devant Montréal et plus tard un accès privilégié aux futurs aménagements portuaires annoncés à l’est. Les promoteurs ne sont pas des constructeurs de ponts à proprement parler, mais plutôt des acteurs du ferroviaire à la recherche d’un passage additionnel au-dessus du Saint-Laurent et d’une connexion directe avec le transport maritime.

Dix ans après l’échec du projet de pont Royal-Albert, en 1887, la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, nouvellement mise en service en 1885[81] réussira à contourner le monopole du Grand Tronc sur la traverse du fleuve grâce à la mise en service de son propre pont ferroviaire, le pont Saint-Laurent (non loin du futur pont Honoré-Mercier), mais cela au prix de l’éloignement et sans parvenir à accéder directement au front de mer de la ville et à ses infrastructures portuaires. Le pont Saint-Laurent[82] est en effet construit en amont de la ville de Montréal, de son port et de la voie navigable maritime, en amont aussi du pont Victoria et des rapides de Lachine. Et puisque la rive du fleuve est déjà occupée par les rails du Grand Tronc, depuis l’entrée du pont Victoria jusqu’au port, le Canadien Pacifique devra pour atteindre les quais remonter dans l’intérieur de l’île, contourner le versant nord du mont Royal vers l’est puis redescendre en direction de l’ancien village d’Hochelaga nouvellement annexé à Montréal. Arrivé à son terminus dans Hochelaga[83], le Canadien Pacifique profitera au moins du fait que dorénavant l’accès au front de mer montréalais n’est plus l’exclusivité du Grand Tronc, car l’administration portuaire vient de prendre possession de toutes les voies ferrées longeant ses installations afin de les mettre à la disposition de toutes les compagnies désireuses de se rendre à ses quais et aux navires qui y accostent[84]. Dix ans après l’échec du projet Royal-Albert, la donne a donc changée du tout au tout : le Grand Tronc n’a plus le monopole sur la traversée ferroviaire du fleuve ni la mainmise sur le front de mer montréalais. Mais il faudra tout de même attendre 1930 avant de voir érigé un pont additionnel devant Montréal.

Figure 6

Tout en manifestant ses objections au projet du pont Royal-Albert lors de l’audition de ses promoteurs en mars 1876, l’État canadien avait offert à ces derniers un « billet de retour » à Ottawa une fois ce projet revu et « corrigé ». Mais Young, Allan et leurs partenaires ne retourneront pas à Ottawa, nous l’avons vu. Ils ont peut-être manqué de temps : Young meurt en 1878, l’ingénieur Legge en 1881 et Allan en 1882. L’espoir d’établir une autre traverse demeurera toutefois présent, avivé par la mise en service en 1877 de la section ouest de la ligne du Q.M.O.&O. (Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway) en direction de Hull et de la capitale fédérale[85]. En 1880, Louis-Adélard Sénécal, surintendant de cette compagnie, et de nouveaux partenaires (neuf compagnies canadiennes et américaines) espèrent encore la construction d’une traverse permanente, mais sous-fluviale cette fois. En juillet, Québec adopte l’Acte pour incorporer la compagnie de chemin de fer de la Rive Sud et du Tunnel[86]. En mars 1881, des tests de forage ont lieu et en avril, un rapport est soumis, qui juge le tunnel réalisable[87]. Puis plus rien. Mais arrêtons-là cette nouvelle histoire d’une traverse non réalisée.

L’histoire du pont Royal-Albert nous enseigne que derrière l’image d’un projet en apparence démesuré se déroule une lutte de pouvoir au sein d’une industrie ferroviaire qui connaîtra son âge d’or quelques décennies plus tard. Si ses promoteurs ont pêché par excès d’ambition, ce n’est pas en croyant pouvoir relever leur défi technique, mais plutôt en pensant qu’ils parviendraient à s’imposer dans le paysage montréalais, à modifier l’environnement fluvial devant la ville sans inquiéter les armateurs, les instances portuaires et l’acteur principal du réseau ferroviaire de l’époque qu’était le Grand Tronc. Enfin, l’aventure du pont Royal-Albert nous conduit à la réflexion suivante : la réalité insulaire de Montréal, plus particulièrement le désir et le « besoin » de s’en affranchir, et les succès et échecs des moyens mis en oeuvre pour y parvenir, restent encore largement à étudier. Michèle Dagenais a déjà analysée la présence de l’eau « comme dimension constitutive du développement de la ville[88] ». À sa suite, il faut poursuivre les recherches et maintenant rendre compte du rapport de Montréal à la ceinture bleue qui l’entoure et aux rives opposées qui promettent un ailleurs.

Parties annexes

Note biographique

Dany Fougères est professeur d’histoire à l’Université du Québec à Montréal. Il détient une double formation, en histoire et en études urbaines. Spécialiste de l’histoire de Montréal, des villes et des infrastructures et réseaux techniques urbains aux 19e et 20e siècles, il s’intéresse également à l’histoire de l’urbanisme et de l’aménagement des territoires urbains et régionaux, à leur économie et aux transformations de leur environnement.

Notes

-

[1]

Nous remercions les membres du comité de rédaction de la Revue d’histoire de l’Amérique française ainsi que les évaluateurs anonymes pour la lecture de notre article.

Dès son ouverture, le pont Victoria aurait pu accueillir tous les modes de transport, mais il demeurera exclusivement ferroviaire jusqu’en décembre 1899. Voir « Acte pour pourvoir à la construction d’un pont général de chemins de fer sur le fleuve Saint Laurent à ou près la cité de Montréal », Statuts de la province du Canada, 16 Victoria, 1853, chapitre 75, article 4. Sur l’accès des piétons et des voitures, voir notamment Le Nouveau Monde, La Patrie, 1er décembre 1899.

-

[2]

Malheureusement, les archives sont muettes sur le choix du nom d’Albert. De toute évidence, il s’agit du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, le mari de la reine Victoria, décédé en 1861. L’hommage peut tenir à diverses raisons, probablement toutes en réponse au pont Victoria : comme pour ce dernier, le nom souligne le lien avec l’Empire et il peut se révéler utile auprès d’éventuels investisseurs à Londres. Enfin, nous verrons que le pont projeté se présente comme un concurrent du pont Victoria : la reine en amont, le prince consort en aval.

-

[3]

On reconnaîtra peut-être dans cette formulation l’approche « possibiliste » défendue par Raoul Blanchard en 1947 dans la Revue de géographie alpine : Montréal : esquisse de géographie urbaine, édition préparée et présentée par Gilles Sénécal (Montréal, VLB, 1992).

-

[4]

Michèle Dagenais, Montréal et l’eau. Une histoire environnementale (Montréal, Boréal, 2011).

-

[5]

À titre d’exemple, voir Dany Fougères et Valérie Shaffer, « Une île sans partage : la domination de Montréal à l’ère d’une nouvelle dynamique insulaire », dans Dany Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région, tome 1, Des origines à 1930 (Québec, Presses de l’Université Laval, 2012), p. 482-483. En fait, si la traverse du fleuve est abordée, même brièvement, dans les publications sur Montréal, on va plutôt ignorer complètement ces projets de ponts permanents et ne mentionner que l’apparition saisonnière des ponts de glace.

-

[6]

En 1955, Léon Trépanier recensait quatre tentatives de construction d’un tunnel avant 1912 : La Patrie, 13 février 1955, p. 36. Dans un article consacré au pont Jacques-Cartier, on trouve une brève mention du pont Royal-Albert : Éric Giroux, « Le pont Jacques-Cartier », Histoire Québec, vol. 16, no 2, 2010. Les journaux d’époque sont aussi instructifs. En 1896, le Monde illustré (5 décembre, p. 501) publie le dessin d’un futur pont qui serait construit devant Montréal par la Montreal Bridge Company. En 1902, l’Album universel (10 mai, p. 40) mentionne que deux projets de pont sont à l’étude.

-

[7]

On le verra au fil de notre démonstration, les biographes de chacun des principaux personnages associés au pont Royal-Albert mentionnent effectivement l’existence d’un projet de pont mais uniquement à titre informatif, sans s’étendre davantage sur le sujet ; cela va même dans certains cas jusqu’à lui donner un nom inexact.

-

[8]

Brian J. Young, « Railway Politics in Montreal, 1867‑1878 », Historical Papers/Communications historiques, vol. 7, no 1 (1972), p. 104 ; idem, Promoters and Politicians. The North-Shore Railways in the History of Quebec, 1854-85 (Toronto, University of Toronto Press, 1978), p. 78.

-

[9]

Dany Fougères, « Il sera beau, impressionnant, mais jamais construit ! Le pont Royal-Albert », Cap-aux-Diamants, vol. 36, 2019, p. 20-24.

-

[10]

Soit L’Opinion publique, le Canadian Illustrated News, La Minerve, Le Nouveau Monde et La Patrie.

-

[11]

Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal (Montréal, Boréal, 2017), p. 155.

-

[12]

Jason Gilliland, « Muddy Shore to Modern Port : Redimensioning the Montreal Waterfront Time-Space », The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, vol. 48, no 4 (2004), p. 448-472.

-

[13]

Sont construits au milieu du 19e siècle les ponts Lachapelle (1836) et Viau (1847), d’une longueur de 250 et 320 mètres respectivement. Voir Jacques Saint-Pierre, « Les ponts. Défier les éléments pour abolir les distances », Cap-aux-Diamants, no 111 (2012), p. 44-48.

-

[14]

Pour une histoire du pont Victoria, voir notamment A.W. Currie, The Grand Trunk Railway of Canada (Toronto, University of Toronto Press, 1957) ; Stanley Triggs (dir.), Le pont Victoria, un lien vital / Victoria Bridge, the Vital Link (Montréal, Musée McCord d’histoire canadienne, 1992) ; Francine Lelièvre (dir.), Montréal, par ponts et traverses (Montréal, Pointe- à-Callière et Nota bene, 1999) ; Christine Conciatori, « Montréal, une île, des ponts », Continuité, no 95 (2002), p. 25-27.

-

[15]

James Hodges, Construction of the Great Victoria Bridge of Canada (Londres, John Weale, 1860). Voir également The Victoria (St. Lawrence) Bridge (Londres, Richard Clay, s.d.) ; The Canadian Engineer of the Victoria Bridge by a Montrealer ; to which Is Added the Victoria Bridge, at Montreal Canada, Who Is Entitled to the Credit of Its Conception ? Or A Short History of its Origin by a Canadian (Montréal, John Lovell, 1860). Le coût de construction du pont Victoria fut de 6 M$ : The Canadian Mechanics’ Magazine, avril 1876, p. 99.

-

[16]

« Acte pour amender les actes relatifs à la Compagnie du Grand Tronc de Chemin de Fer du Canada », Statuts de la province du Canada, 18 Victoria, 1854, chapitre 33, articles 23, 24 et 25.

-

[17]

16 Victoria, 1853, chapitre 75 ; 18 Victoria, 1854, chapitre 33.

-

[18]

Sur l’histoire du développement des infrastructures au Canada, voir Normand R. Ball (dir.), Bâtir un pays. Histoire des travaux publics au Canada, trad. Gérard Boulad et Suzanne Mineau (Montréal, Boréal, 1988).

-

[19]

À titre comparatif, sur l’encadrement des premiers services publics au 19e siècle, et plus largement sur le développement des grandes infrastructures autres que les chemins de fer, on peut consulter notamment Roberta M. Styran et Robert R. Taylor, This Great National Object Building. Building the Nineteenth-Century Welland Canals (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2012) ; Dany Fougères, L’approvisionnement en eau à Montréal. Du privé au public, 1796-1865 (Québec, Septentrion, 2004) ; Christopher Armstrong et H.V. Nelles, Monopoly’s Moment. The Organization and Regulation of Canadian Utilities, 1830-1930 (Philadelphie, Temple University Press, 1986).

-

[20]

Ces îles n’en forment plus qu’une aujourd’hui.

-

[21]

Constatant les difficultés financières de la compagnie, le gouvernement fédéral lance en 1860 une enquête sur ses affaires. Puis suivra, à dix ans d’intervalle, l’adoption de deux lois afin de la soutenir. Rapport de la commission nommée pour s’enquérir des affaires du Chemin de fer du Grand Tronc (Québec, Stewart Derbishire et George Desbarats, 1861) ; « Acte pour la réorganisation de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer du Canada, et pour d’autres fins », 25 Victoria, chapitre 56, 1862 ; « Acte pour étendre, pour une autre période, les dispositions de l’Acte des arrangement financiers du Grand Tronc, 1862 à l’égard de certains bons privilégiés, pour établir les taux d’intérêts payables à l’avenir sur les bons et actions privilégiées, et pour d’autres fins », Actes du Parlement de la puissance du Canada, 36 Victoria, chapitre 18, 1873.

-

[22]

« Its influence can be seen in the blocking of the Royal Albert Bridge project in 1875. » Young, « Railway Politics in Montreal, 1867‑1878 », p. 104.

-

[23]

L’Opinion publique, 11 février 1875, p. 69.

-

[24]

Un tel projet de pont, avec ses approches et sa gare de triage, peut-il être sujet à spéculation foncière et même nécessiter des expropriations ? Certes, mais dans le cas présent, les terrains visés des deux côtés du fleuve sont encore inexploités. À Montréal, la rue Sherbrooke ne dépasse pas à l’est le chemin Papineau, bien que son axe pour un prolongement futur soit tracé jusqu’à la rue Colborne (De Lorimier). Voir Henry Whitmer Hopkins, Atlas of the City and Island of Montreal, Including the Counties of Jacques Cartier and Hochelaga… (s.l., Provincial Surveying and Pub. Co., 1879). Toujours en lien avec ce thème de la spéculation foncière, les biographes de l’entrepreneur John Young mentionnent à l’égard de ce dernier : « la persévérance qu’il montra à soutenir ce projet de voie ferrée [le pont Royal Albert] n’était pas entièrement désintéressée, car il possédait, à la limite est de Montréal, des terrains qu’il gardait à des fins spéculatives. » L’intérêt foncier pour ce dernier était sûrement présent mais les contraintes de localisation pour l’érection du futur pont comptaient davantage d’après nous. Gerald Tulchinsky et Brian J. Young, « Young, John », Dictionnaire biographique du Canada (DBC), vol. 10 (Québec et Toronto, Presses de l’Université Laval et University of Toronto Press, 1972), [http://www.biographi.ca/fr/bio/young_john_1811_1878_10F.html]. John Young fut un acteur majeur dans l’histoire du pont Royal-Albert. Nous le reverrons plus loin.

-

[25]

L’Opinion publique, 17 février 1876, p. 74.

-

[26]

Mecanics Magazine and Patent Office Record, vol. 4, no 4 (1876), p. 98. L’économiste et historien Stephen Leacock écrit que le design comme la localisation du pont Victoria furent dictés en grande partie par les contraintes techniques liées à une industrie de l’acier encore trop peu développée dans la décennie de 1850. Voir Montreal. Seaport and City (Toronto, McClelland & Stewart, 1948), p. 178.

-

[27]

Annie-Claude Labrecque et Dany Fougères, « L’économie montréalaise au XIXe siècle », dans Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région, tome 1, p. 520. Voir également Larry McNally, « Abbott, Job », DBC, vol. 12 (1990), [http://www.biographi.ca/fr/bio/abbott_job_12F.html]. Pour des exemples de spécifications techniques et une recension de réalisations, on peut consulter Album of Designs The Phoenix Bridge Company. Successors of Clarke, Reeves & Co. (Philadelphie, J.B. Lippincott, 1885).

-

[28]

Carl W. Condit, « Sullivan’s Skyscrapers as the Expression of Nineteenth-Century Technology », Technology and Culture, vol. 1, no 1 (1959), p. 78-93. L’auteur s’intéresse à l’architecte américain Louis Sullivan (1856-1924), lequel avait partagé dans son autobiographie ses réflexions sur certains des ouvrages qu’il jugeait majeurs ; les ponts construits sur le Mississippi et la rivière Kentucky étaient du nombre.

-

[29]

L’Opinion publique, 28 janvier 1875, p. 45.

-

[30]

Gazette officielle de Québec, vol. 6, no 52, 1874, p. 2215, édition du 26 décembre.

-

[31]

Brian J. Young, en collaboration avec Gerald Tulchinsky, « Allan, Hugh », DBC, vol. 11 (1982), [http://www.biographi.ca/fr/bio/allan_hugh_11F.html].

-

[32]

Tulchinsky et Young, « Young, John ». Young sera même pendant un certain temps le président de la Commission du havre. Voir également Hodges, Construction of the Great Victoria Bridge of Canada, p. 4 : « As early as 1846, the Hon. John Young, of Montreal, suggested the practicability and necessity of a bridge across the St. Lawrence, near Montreal »

-

[33]

Fernande Roy, « Beaubien, Louis », DBC, vol. 14 (1998), [http://biographi.ca/fr/bio/beaubien_louis_14F.html].

-

[34]

« Acte passé pour incorporer la compagnie du pont Saint-Laurent (The Saint-Lawrence Bridge Company) », Actes du Parlement de la puissance du Canada, 38 Victoria, chapitre 47, 1874-1875.

-

[35]

Ibid., article 3.

-

[36]

Ibid., article 20.

-

[37]

Ce qu’ignorait alors le gouvernement du Québec, c’est que moins d’un an plus tard il deviendrait en quelque sorte partie prenante de l’histoire du pont en se portant acquéreur de la Compagnie du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental (Q.M.O.&O.) En effet, aux prises avec des difficultés financières, les compagnies du Chemin de fer de la Rive Nord, du Chemin de fer de colonisation du nord de Montréal et du Chemin de fer de Montréal à Bytown sont alors regroupées par Québec pour former la Q.M.O.&O., car il est « de l’intérêt public que les dits chemins soient construits ». Ibid., article 3.

-

[38]

Gazette du Canada, vol. 19, no 29 (15 novembre 1875), p. 903.

-

[39]

Larry S. McNally, « Legge, Charles », DBC, vol. 11 (1982) [http://biographi.ca/fr/bio/legge_charles_11F.html]. Selon son biographe, Legge aurait souffert de la pression exercée sur lui par les dirigeants du Grand Tronc. Voir aussi Canadian Illustrated News, 1er avril 1876 ; M.L.E. Morin, Histoire des travaux de la Commission du Havre dans le port de Montréal (Montréal, Le Moniteur du commerce, 1894) ; Hodges, Construction of the Great Victoria Bridge of Canada, p. 25-27, 31.

-

[40]

« Acte pour incorporer la compagnie d’amélioration du Canada », Statuts du Canada, 35 Victoria, chapitre 110, 1872. Cette compagnie est une des premières sociétés de génie civil canadiennes.

-

[41]

Charles Legge, Preliminary Report and Plans Shewing the Necessity of Hydraulic at Montreal, with Manufacturing Facilities, in Connection with a City Terminus for the Grand Trunk Railway (Montréal, John Lovell, 1861).

-

[42]

Tulchinsky et Young, « Young, John ».

-

[43]

La St. Lawrence and Atlantic Railroad Company est intégrée au Grand Tronc dès 1853.

-

[44]

Voir, sur le scandale, J.K. Johnson et P.B. Waite, « MacDonald, Sir John Alexander », DBC, vol. 12 (1990), [http://biographi.ca/fr/bio/macdonald_john_alexander_12F.html] ;« Scandale du Pacifique », L’Encyclopédie canadienne (2006/2022), [https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/scandale-du-pacifique].

-

[45]

Ben Forster, « Mackenzie, Alexander », DBC, vol. 12 (1990), [http://biographi.ca/fr/bio/mackenzie_alexander_12F.html].

-

[46]

Sylvio Normand, « Jetté, Sir Louis-Amable », DBC, vol. 14 (1998), [http://biographi.ca/fr/bio/jette_louis_amable_14F.html].

-

[47]

Débats de la Chambre des communes du Canada, rapportés et publiés par A.M. Burgess. Traduit par les traducteurs officiels de la Chambre. Troisième session. Troisième parlement (Ottawa, Maclean, Roger et Cie), 3 mars 1876, p. 374.

-

[48]

Rappelons que Cartier agit alors toujours comme avocat du Grand Tronc.

-

[49]

Michelle Brassard et Jean Hamelin, « Baby, Louis-François-Georges », DBC, vol. 13 (1994). Baby a également été maire de Joliette en 1872 et 1873.

-

[50]

Gerald J.J. Tulchinsky, « Workman, Thomas », DBC, vol. 11 (1982), [http://biographi.ca/fr/bio/workman_thomas_11F.html].

-

[51]

Débats de la Chambre des communes du Canada, 9 mars 1876, p. 572-573.

-

[52]

H.C. Klassen, « Holton, Luther Hamilton », DBC, vol. 10 (1972), [http://biographi.ca/fr/bio/holton_luther_hamilton_10F.html].

-

[53]

Malheureusement, les archives de ce comité, pourtant riches sur d’autres sujets, sont muettes sur le pont Royal-Albert ; Bibliothèque et Archives Canada (BAC), RG46, vol. 778.

-

[54]

Débats de la Chambre des communes du Canada, 9 mars 1876, p. 572-573.

-

[55]

Klassen, « Holton, Luther Hamilton ». Il fonde en partenariat une entreprise de construction de voies ferrées, la C.S. Gzowski and Company.

-

[56]

Débats de la Chambre des communes du Canada, 9 mars 1876, p. 573.

-

[57]

« À compter de 1874, leur hostilité [les libéraux] aux monopoles et à la concurrence inéquitable transparut régulièrement dans leurs lois. Mackenzie lui-même exprima ouvertement sa crainte des monopoles. » Forster, « Mackenzie, Sir Alexander ».

-

[58]

« Acte pour pourvoir à l’amélioration et à l’agrandissement du hâvre de Montréal », The Provincial Statutes of Lower-Canada, 10-11 Geo IV, chapitre 28, 1830. En 1830, la Commission n’existe pas mais des commissaires sont nommés. En 1852, la Commission du havre est créée en tant que « corporation » : « Acte pour pourvoir à l’amélioration et à l’agrandissement du Havre de Montréal, au creusement du Lac St. Pierre, et à l’amélioration de la navigation du fleuve St. Laurent entre les dits endroits, et pour d’autres fins », Statuts de la province du Canada, 16 Victoria, chapitre 24, 1852. Voir aussi « Acte concernant la maison de la Trinité et les Commissaires du Havre de Montréal », Actes du Parlement de la puissance du Canada, 36 Victoria, chapitre 61, 1873, et « Acte pour amender l’acte concernant la maison de la Trinité et les Commissaires du Havre de Montréal », Actes du Parlement de la puissance du Canada, 37 Victoria, chapitre 31, 1874.

-

[59]

« Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le Havre de Montréal », Statuts de la province du Canada, 26 Victoria, chapitre 52, 1863 ; « Acte pour incorporer l’association de la halle au blé de Montréal », Statuts de la province du Canada, 26 Victoria, chapitre 21, 1863.

-

[60]

Denis Goulet et Othmar Keel, « Hingston, Sir William Hales », DBC, vol. 13 (1994), [http://biographi.ca/fr/bio/hingston_william_hales_13F.html]. Rare politicien à ne pas être du monde des affaires, Hingston est chirurgien.

-

[61]

L’Opinion publique, 23 mars 1876.

-

[62]

Allan Levine, « McLennan, Hugh », DBC, vol. 12 (1990), [http://biographi.ca/fr/bio/mclennan_hugh_12F.html]. McLennan concentre ses activités dans les domaines du transport et du commerce des céréales.

-

[63]

La Minerve, 23 mars 1876.

-

[64]

Ibid.

-

[65]

BAC, Secretary of State, Correspondence, 1876, no 402, 15 mars, « Transmit ref. of Board of Trade and Corn Exchange Association of Montreal ». Les acteurs du marché du blé s’ajoutent aux membres du Board of Trade.

-

[66]

La Minerve, 28 mars 1876.

-

[67]

L’Opinion publique, 6 avril 1876.

-

[68]

« The withdrawal of the Royal Albert Bridge Bill… gives rise to enquiry as to whether a tunnel would not be the best plan to connecting the north and the shouth shores… If a tunnel can be built under the Straits of Dover, one under the St- Lawrence looks like a bagatelle. » The Montreal Daily Witness, 30 mars 1876.

-

[69]

BAC, RG6, A1, vol. 24, Secretary of State, Correspondence, 1876, no 460, 27 mars, « Royal Albert Bridge Co ».

-

[70]

16 Victoria, 1853, chapitre 75, articles 5 et 6.

-

[71]

Dans l’une de ses interventions en Chambre, Louis-Georges Desjardins, député conservateur à l’Assemblée législative du Québec et frère du fondateur du mouvement des caisses populaires, résume la position du gouvernement du côté duquel il siège, soit favoriser l’achat de la Q.M.O.&O. par le Canadien Pacifique. Selon lui, vendre au CP, c’est « assurer à notre chemin provincial, d’une manière certaine, positive, irrévocable, le trafic du Nord-Ouest canadien, qui ne pourra lui arriver que par le chemin du Pacifique ». Il ajoute : « Ma profonde conviction est que la raison d’État, que les grandes raisons de la politique provinciale faisaient un impérieux devoir au cabinet de ne pas accepter la proposition de Sir Hugh Allan et de ses associés. » Discours de M.L.G. Desjardins Député du District Électoral de Montmorency sur la résolution relative à la vente de la partie ouest du Chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental fait à l’Assemblée législative de la Province de Québec à la séance de lundi, le 3 avril 1882 (Québec, s.n., 1882), p. 26. Sur la vente de la Q.M.O.&O., voir également le discours du premier ministre Joseph-Adolphe Chapleau : Discours de l’Honorable M. Chapleau en proposant la vente du Chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental à l’Assemblée législative, séances des 27 et 28 mars 1882 (Québec, Imprimerie A. Côté, 1882).

-

[72]

Young, en collaboration avec Tulchinsky, « Allan, Hugh ».

-

[73]

Voir notamment, sur cette question : A.A. den Otter, The Philosophy of Railways. The Transcontinental Railway Idea in British North America (Toronto, University of Toronto Press, 1997) ; A.W. Currie, The Grand Trunk Railway of Canada (Toronto, University of Toronto Press, 1957) ; E.B. Biggar, « Government Ownership v. Private Ownership of Railways in Canada », Journal of Political Economy, vol. 25, no 2 (1917), p. 148-182.

-

[74]

Le retrait du projet de loi par ses promoteurs avant même sa seconde lecture en Chambre va finalement épargner à chacun de choisir entre ligne de parti et intérêt régional.

-

[75]

Morin, Histoire des travaux de Commission du Havre, p. 29.

-

[76]

« That if the Northern Colonization, or Trunk line of the Ottawa Valley, becomes part of a railway from the Pacific Ocean, it will be necessary, in that event, to have further connection with the great cities of the United States seaboard by means of another bridge accross the St. Lawrence, and the location of such bridge must necessarily influence the entrance of this railroad into the city. » James H. Springle et C.F.H. Forbes, Report on the Plan for the Improvement of the Harbour of Montreal (Montréal, Gazette Printing House, 1873), p. 10.

-

[77]

Morin, Histoire des travaux de la Commission du Havre, p. 30-31.

-

[78]

« … and when the North Shore Railway to Quebec is completed, and the railway extended to Saut St. Marie, and this Sault crossed by a bridge, Minnesota, Wisconsin and other Western States will thus be (tapped) and the produce, and minerals of that region brough by rail to Hochelaga Bay, by a route about 500 miles shorter than any other. » John Young, Remarks on the Montreal Harbor and the Lachine Canal by the Honble John Young (Montréal, Witness Printing House, 1875), p. 17.

-

[79]

BAC, Secretary of State, Correspondence, 1876, RG6 A1, vol. 24, no 393, 15 mars, « Montreal Harbour Commissioners ».

-

[80]

Voir Benoit Brouillette, « Le port de Montréal », Actualité économique, vol. 11, no 2, mai 1935, p. 113-145 ; Paul-André Linteau, « Le développement du port de Montréal au début du 20e siècle », Historical Papers/Communications historiques, vol. 7, no 1 (1972), p. 194 ; Gilliland, « Muddy Shore to Modern Port », p. 465. Ce dernier mentionne qu’une mise à jour du plan de 1877 avait d’abord été adoptée en 1893, puis approuvée en 1896. Pour une histoire illustrée de l’aménagement portuaire, on pourra consulter Pauline Desjardins, Le Vieux-Port de Montréal (Montréal, Société du Vieux-Port de Montréal et Éditions de l’homme, 2007).

-

[81]