Résumés

Résumé

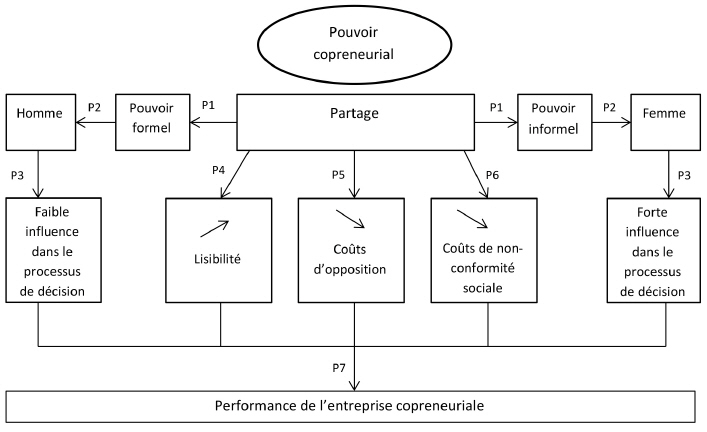

Les copreneurs sont des couples qui dirigent ensemble une entreprise. Cet article conceptuel met en lumière le partage du pouvoir dans le contexte copreneurial en distinguant entre pouvoir formel et pouvoir informel. Les propositions émises tendent à montrer que le pouvoir informel, très majoritairement détenu par les femmes, n’est ni moins nécessaire ni moins déterminant que le pouvoir formel. De plus, l’association efficiente de ces deux types de pouvoir favoriserait la lisibilité de la structure entrepreneuriale et réduirait les coûts d’opposition entre conjoints et les coûts de non-conformité sociale. Enfin, elle aurait une influence sur la performance de la firme copreneuriale.

Mots-clés:

- Entreprise familiale,

- Couple,

- Copreneurs,

- Pouvoir formel,

- Pouvoir informel

Abstract

Copreneurs are couples who run a business together. This conceptual article highlights the power sharing in the copreneurial context by distinguishing between formal and informal power. The proposals suggest that informal power, overwhelmingly held by women, is no less necessary or less important than formal power. In addition, the efficient combination of these two types of power would promote the clarity of the entrepreneurial structure, reduce opposition costs between partners and social costs of non-compliance. Finally, it can influence performance.

Keywords:

- Family firm,

- Couple,

- Copreneurs,

- Formal power,

- Informal power

Resumen

Los « copreneurs » son parejas que dirigen un negocio juntos. Este artículo conceptual pone de relieve el poder compartido en el contexto copreneurial distinguir entre el poder formal y el poder informal. Las propuestas sugieren que el poder informal, mayoritariamente ocupados por mujeres, no es menos necesaria o menos importante que el poder formal. Además, la combinación eficiente de estos dos tipos de poder mejoraría la visibilidad de la estructura empresarial y reduciría los costos de oposición entre cónyuges y de los costos de no-conformidad social. Por último, puede influir en el rendimiento.

Palabras clave:

- Empresa familiar,

- Cónyuges,

- Copreneurs,

- Poder formal,

- Poder informal

Corps de l’article

Introduction

Parlant du mariage, Balzac (1829) s’interroge : « N’y a-t-il pas quelque chose de ridicule à vouloir qu’une même pensée dirige deux volontés ? » En transposant la question au cadre entrepreneurial, n’y aurait-il pas quelque chose de ridicule à vouloir qu’une même entreprise soit dirigée par deux volontés ? Les couples dirigeants d’entreprise répondent par la négative. Réponse pertinente ou impertinente… ? Judicieuse ou pernicieuse… ? Réponse audacieuse en tout cas, tant le jeu et les enjeux de la passion conjugale et de la raison entrepreneuriale semblent antinomiques, mais réponse fréquente pourtant, puisqu’environ un tiers des entreprises familiales dans le monde sont dirigées par des couples[1].

En France, par exemple, plus de 800 000 entreprises sont « des affaires de couple »[2] et 5 % des entreprises nouvellement créées le sont « en couple »[3] : 14 % des dirigeants vivant en couple déclarent diriger leur entreprise avec leur conjoint et 28 % d’entre eux ont mis en place leur projet entrepreneurial avec leur conjoint[4]. Aux États-Unis, en 2000, Muske (cité dans FSBS[5], 2008) estimait que sur les 22 millions de « petites entreprises » américaines, 3 millions étaient dirigées par un couple. Dans ce pays, les petites entreprises familiales commerciales ou artisanales sont d’ailleurs couramment appelées les mom and pop shops ou mom and pop businesses, en référence au couple parental « tenant la boutique ».

La littérature académique a pris acte de cet essor et a commencé à s’intéresser à ce phénomène dans les années quatre-vingt. Les Anglo-Saxons ont alors défini les copreneurs comme des couples, unis par un lien marital ou pseudo-marital, qui partagent la propriété, l’engagement et les responsabilités dans une entreprise (Barnett et Barnett, 1988).

Ce partage de la propriété, de l’engagement et des responsabilités induit nécessairement un partage du pouvoir, mais comment se partage le pouvoir dans l’entreprise copreneuriale ?

Peu d’études scientifiques existent sur le sujet. Danes et Lee (2004) montrent pourtant que les tensions liées au partage du pouvoir représentent la troisième cause de conflit, par ordre d’occurrence, chez les copreneurs. Fletcher (2010) prône donc « d’examiner de plus près » les mécanismes de la gouvernance conjugale de l’entreprise familiale. Hedberg et Danes (2012) suggèrent aussi que les futures recherches analysent davantage la manière, dont les copreneurs créent des structures de pouvoir équitables et des interactions de pouvoir collaboratives.

Cet article se propose de contribuer au comblement des lacunes de la recherche sur le partage du pouvoir dans l’entreprise copreneuriale en élaborant un modèle conceptuel du partage du pouvoir copreneurial.

Sur un plan académique, cet article enrichit le champ de la recherche scientifique sur l’entreprise familiale en général et sur le copreneuriat en particulier. Il répond aux demandes (Danes, 2006 ; Fletcher, 2010 ; Hedberg et Danes, 2012) prônant de s’intéresser davantage aux dynamiques de la répartition du pouvoir homme/femme dans le cadre copreneurial.

La mobilisation novatrice des théories générales du pouvoir (Weber, 1921 ; March et Simon, 1958 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Mintzberg, 1983) permet d’appréhender sous un nouvel angle le constat du manque de visibilité des femmes copreneurs dans l’entreprise. En effet, les études sur le partage du pouvoir copreneurial sont toutes restées centrées sur le manque de visibilité de la femme copreneur. Elles mettent en lumière le positionnement de la femme copreneur, par rapport à son conjoint, sur l’arrière-scène de la vie entrepreneuriale (Lyman, 1988 ; Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt, 1990 ; Hollander et Bukowitz, 1990 ; Salganicoff, 1990 ; Marshack, 1994 ; Poza et Messer, 2001 ; Danes et Olson, 2003 ; De Bruin et Lewis, 2004 ; Blenkinsopp et Owens, 2010), elles s’accordent sur ce positionnement, mais elles s’y arrêtent aussi. Si le constat de la moindre visibilité de la femme copreneur fait consensus, ses implications, en termes de partage du pouvoir copreneurial, n’ont pas été investiguées. En mettant en évidence le rôle prépondérant que peuvent jouer les femmes grâce au pouvoir informel, cet article participe aussi au renforcement, prôné par la littérature (De Bruin et Lewis, 2004), de la reconnaissance de la contribution vitale, bien que cachée, du travail des femmes dans l’entreprise familiale. Si les femmes copreneurs sont souvent moins visibles que leurs homologues masculins, sont-elles pour autant moins influentes ? Finalement, par analogie avec Ponthieu et Caudill (1993) qui se demandaient Who is the boss ?, la question posée ici est Who is the real boss ?

Sur un plan opérationnel, cette recherche permet aux copreneurs de mieux appréhender les rapports de pouvoir qu’ils expérimentent au quotidien. Elle peut les aider à identifier les antécédents et les enjeux d’une répartition du pouvoir formel et informel.

Une revue de la littérature sur le partage du pouvoir, dans les organisations en général, puis dans l’organisation copreneuriale, est d’abord réalisée. Elle permet d’inférer un corpus de propositions, à partir duquel un modèle conceptuel du partage du pouvoir dans l’entreprise copreneuriale est élaboré. La discussion envisage les implications et applications de ce modèle, et soumet aux chercheurs d’éventuelles pistes de recherche ultérieures. La conclusion précise les apports théoriques et managériaux de l’article.

1. Socle théorique du partage du pouvoir

Deux axes théoriques sont mobilisés : les études sur le partage du pouvoir dans les organisations en général (Weber, 1921 ; March et Simon, 1958 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Mintzberg, 1983), et les études sur le partage du pouvoir dans l’organisation copreneuriale (Marshack, 1994 ; Poza et Messer, 2001 ; Danes et Olson, 2003 ; De Bruin et Lewis, 2004).

1.1. Le partage du pouvoir dans les organisations en général

Les développements proposés par les théoriciens classiques des organisations ont été critiqués (Petit, 1985) en raison de leur approche considérant le pouvoir comme uniquement hiérarchique et formel. Dès 1933, Mayo et ses disciples de l’école des relations humaines mettent en lumière l’importance des aspects informels du pouvoir. Dans leur logique, le pouvoir informel est un pouvoir parallèle, apparu en réaction à l’autorité rigide du pouvoir formel instaurée par l’organigramme. Si le pouvoir formel garde une connotation « technique », le pouvoir informel, lui, s’appuie sur une dimension « humaine ». L’analyse des organisations s’articule donc autour de deux structures : une structure officielle, formelle et codifiée, et une structure officieuse et informelle, occulte et clandestine (Goffman, 1961 ; Moullet, 1992), qui forme un véritable système en marge (McCleery, 1957).

Ainsi, le pouvoir formel est celui qui repose sur des droits de propriété et sur des pouvoirs attribués de manière formelle par la loi ou par les statuts de l’entreprise (Sigelman et Dometrius, 1988). Le pouvoir informel, quant à lui, résulte de qualités intrinsèques (charisme, autorité, discernement, retenue, diplomatie…) et non de normes édictées (Cisneros et Deschamps, 2013). Il s’appuie sur des normes relationnelles et non sur des normes statutaires (Calabro et Mussolino, 2013). Il se fonde sur des contrats relationnels informels. Il correspond au backstage (coulisses), par opposition au frontstage (avant-scène) de l’espace social (Goffman, 1973). Il existe des structures de pouvoir, qui sont liées à la hiérarchie et au statut, et des interactions de pouvoir qui sont liées à la négociation, aux stratégies d’influence et aux processus de gestion des conflits (Szinovacz, 1987).

L’analyse weberienne rappelle aussi que pouvoir formel et informel sont en perpétuelle interaction (Weber, 1921). L’un ne peut s’exercer sans l’autre. L’informel se nourrit du formel, qui lui fournit une base de légitimité. D’ailleurs, plus le pouvoir est formalisé, plus des structures parallèles informelles se créent, pour contrer la logique formelle (Crozier, 1964). À l’inverse, le formel s’appuie toujours sur une part d’informel. La toile des relations informelles peut même précéder celle des relations formelles. Les relations de pouvoir formelles ne seraient finalement que l’expression visible de ce que les protagonistes veulent bien laisser transparaître de leurs relations informelles (Friedberg, 1995).

D’ailleurs, l’indissociabilité de ces deux formes de pouvoir (Reynaud, 1989)[6] transparaît dans la plupart des définitions du pouvoir. Crozier et Friedberg (1977 ; 1995), comme Weber (1921) auparavant, définissent le pouvoir comme la capacité qu’ont certains individus ou groupes d’agir sur d’autres individus ou groupes. Ce qui importe, c’est d’« être capable de » (Russell, 1938), et, plus précisément, d’être capable d’agir sur le processus de décision (March et Simon, 1958) ou d’être capable d’inciter une personne à modifier son comportement (French et Raven, 1959 ; Dahl, 1968). Cette capacité d’influence peut aisément être rapprochée d’une informalité des interactions afférentes. Mintzberg (1983) utilise d’ailleurs indifféremment les termes « pouvoir » et « influence ». Pour lui, tout détenteur d’influence est un détenteur de pouvoir. Webster (1996) reprend cette idée lorsqu’il définit le pouvoir comme « le fait d’avoir le contrôle, l’autorité ou l’influence ». Enfin, le caractère informel du pouvoir est aussi sous-tendu par son caractère relatif : le pouvoir n’existe pas en lui-même, mais uniquement dans un contexte particulier (Jameux, 1994). Il doit nécessairement être entendu en termes de relations entre acteurs et non en termes d’attributs que détiendraient les acteurs. Il est relationnel et contextuel (Foucault, 1966).

1.2. Le partage du pouvoir dans l’organisation copreneuriale

Le cas du copreneuriat est particulier, car il y a une reconnaissance formelle de chacun des dirigeants en tant que partenaire professionnel à la tête de l’entreprise. Sans cette reconnaissance, il n’y a pas de couple dirigeant donc pas de copreneuriat. Cette forme de gouvernance semble donc, à première vue, ramener les femmes dans la lumière, en leur offrant une place officielle à la tête de l’entreprise (Hirigoyen et Villéger, 2015). Elle permettrait aux femmes de prendre un rôle décisif dans la gestion d’une entreprise et de dépasser ainsi les normes traditionnelles de genre encore fortement opérantes dans certains milieux (Midgley, 2006).

Le copreneuriat est d’ailleurs décrit dans la littérature comme entretenant un rapport récursif avec la promotion de l’égalité des sexes. Il serait favorisé par l’évolution des mentalités et la reconnaissance de la place de la femme sur le marché du travail (Maas et Diederichs, 2007 ; Stewart-Gross et Gross, 2007). Il encouragerait aussi l’égalité hommes/femmes en simplifiant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. En effet, le copreneuriat est envisagé comme offrant une flexibilité et une liberté organisationnelle rare (Smith, 2000 ; Stewart-Gross et Gross, 2007 ; Brannon, Wiklund et Haynie, 2013 ; Dahl, Van Praag et Thompson, 2014) permettant d’approcher l’équilibre tant recherché entre aspirations individuelles, familiales et professionnelles (Jaffe, 1990 ; Smith, 2000 ; Charles, 2006 ; Millman et Martin, 2007 ; Maas et Diederichs, 2007 ; Harris, Deacon et Morgan, 2010). Il offre un niveau de flexibilité qu’il est impossible de connaître dans n’importe quelle autre forme d’association entrepreneuriale (Brannon, Wiklund et Haynie, 2013). Le regain d’intérêt pour la qualité de vie et l’unité familiale ainsi que la recherche d’un équilibre quotidien entre les statuts de travailleur, de conjoint, de parent et d’individu sont des facteurs explicatifs essentiels du choix de cette forme de gouvernance (Moitoza, 1997).

Pourtant, les recherches, aussi bien théoriques qu’empiriques, montrent que, même dans un contexte sensé leur offrir une place sur le devant de la scène, les femmes copreneurs évoluent paradoxalement, le plus souvent, dans l’ombre de leur conjoint.

Ce constat de leur manque de visibilité fait d’ailleurs consensus dans la littérature académique. Dans le monde entrepreneurial, c’est souvent l’homme qui est hissé à la stature de héros-chef d’entreprise bravant les affres du monde des affaires (Ahl, 2006 ; Drakopoulou-Dodd et Anderson, 2007). Jusqu’à une période récente, même au regard de la loi, les épouses vivaient dans l’ombre de leur mari[7]. Lanza (2009) considère d’ailleurs que tous les travaux d’histoire du travail féminin ont souligné le contraste entre l’importance de la contribution des femmes à la vie économique et leur manque de visibilité et de reconnaissance institutionnelle. Le travail des femmes est parfois non reconnu statutairement et non comptabilisé, officiellement considéré comme un « non-travail » (Blöss, 2001). Dans la PME familiale, le travail des femmes est fréquemment impayé ou sous-payé (Rosenblatt, De Mik, Anderson et Johnson, 1985 ; Rowe et Hong, 2000). Dans l’étude de Danes et Olson (2003) par exemple, seuls 47 % des femmes qui travaillaient dans l’entreprise familiale détenue par leur mari étaient payées. De plus, celles qui sont payées reçoivent moins que ce qu’elles gagneraient pour le même emploi sur le marché du travail (Rowe et Hong, 2000).

Dans la littérature copreneuriale, le constat est identique. La femme copreneur reste, elle aussi, une femme peu visible (Lyman, 1988 ; Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt, 1990 ; Hollander et Bukowitz, 1990 ; Salganicoff, 1990 ; Marshack, 1994 ; Poza et Messer, 2001 ; Danes et Olson, 2003 ; De Bruin et Lewis, 2004 ; Blenkinsopp et Owens, 2010 ; Villéger, 2016), surtout dans les petites entreprises familiales (Labardin et Robic, 2008), et notamment chez les commerçants, les artisans et les indépendants (Auvolat et Mayère, 1984 ; Zarca, 1990 ; Richomme, 2000 ; Bertaux-Wiame, 2004). Lorsqu’O’Connor, Hamouda, McKeon, Henry et Johnston (2006) interrogent des couples cofondateurs d’entreprise, la moitié d’entre eux affirment que, malgré cette création commune, leur entreprise reste vue, à l’extérieur, comme ayant été fondée par une seule personne : l’homme.

Plus précisément, soit on ne les voit pas, soit on les voit comme inférieures aux hommes de la famille (Nelton, 1986 ; Gillis-Donovan et Moynihan-Brandt, 1990 ; Hollander et Bukowitz, 1990). Les femmes jouent alors le rôle de partenaire « silencieux » ou « discret » (Ponthieu et Caudill, 1993). Le poncif le plus persistant est l’image de la femme copreneur faisant la comptabilité dans l’arrière-boutique (Dumas, 1998). Epstein (1971) apporte une précision intéressante en considérant que les femmes exercent non seulement le rôle le moins visible, mais aussi le moins prestigieux des deux et que les tâches qu’elles accomplissent les « exilent dans l’obscurité »[8]. Dans l’étude de Bessière et Gollac (2007) sur la question du genre dans les familles d’entrepreneurs, les auteurs arrivent à la conclusion que les tâches des femmes sont souvent définies « en creux de celles des hommes ».

Les causes de ce manque de visibilité ont parfois été investiguées. Pour Scott et Tilly (1987), les deux facteurs convergents qui peuvent transformer de façon décisive les relations des femmes au travail sont l’entrée dans le salariat et le travail à l’extérieur de la famille. Or, il manque aux femmes travaillant dans une PME familiale, parfois ces deux facteurs et toujours au moins l’un des deux. McAdam et Marlow (2013) considèrent d’ailleurs que l’association copreneuriale peut bloquer l’émancipation de la femme entrepreneur. Mais c’est aussi la prégnance du schéma traditionnel de répartition des rôles au sein de la famille qui a fait perdre toute connaissance et toute reconnaissance du travail effectué par la femme pour l’entreprise familiale (Lyman, Salganicoff et Hollander, 1985). La participation féminine se fait dans l’ombre de la division sexuelle du travail (Bertaux-Wiame, 2004). Dyer, Dyer et Gardner (2012) évoquent aussi l’idée que la visibilité de la femme copreneur dépend de son implication dans la genèse du projet. Or, souvent, son adhésion au projet revêt une dimension sacrificielle et la femme est enfermée dans un rôle de « suiveuse » des aspirations de son conjoint (Villéger, 2016). Dès lors, son influence ultérieure en pâtit. Enfin, les politiques publiques, et notamment celles liées à la famille, peuvent, de manière plus ou moins calculée, inciter les femmes à se mettre en retrait de la vie professionnelle et renforcer ainsi leur invisibilité (Lewis et Massey, 2011 ; Jurik et Pospisilova, 2016).

Ainsi, si la littérature académique fait un constat prolixe et à l’unisson du manque de visibilité de la femme copreneur, elle est moins éloquente et plus partagée sur ses causes, et muette sur ses conséquences, notamment en termes de répartition et d’effectivité du pouvoir pour chacun des partenaires. D’ailleurs, aucune étude ne mobilise directement les théories générales du pouvoir pour les appliquer au contexte copreneurial. C’est donc ce que cet article se propose de faire. En croisant les théories générales du pouvoir et les études sur le pouvoir dans l’entreprise copreneuriale, il est possible d’inférer un corpus de propositions et une discussion mettant en lumière le jeu et les enjeux du partage du pouvoir dans la gouvernance copreneuriale.

2. Propositions et modèle conceptuel

La revue de la littérature montre le paradoxe entre un mode de gouvernance qu’il serait intuitivement possible d’envisager comme ramenant la femme entrepreneure dans la lumière et une réalité largement soumise à un positionnement genré la laissant dans l’ombre. La perception du copreneuriat comme étant un outil permettant de libérer les femmes de la répartition traditionnelle des rôles a donc finalement pu être considérée comme peu réaliste (Bensemann et Hall, 2010) et certains auteurs (McAdam et Marlow, 2013, par exemple) estiment même que le cadre copreneurial semble davantage brider que favoriser l’émancipation féminine.

Pourtant, une vision plus optimiste de la situation peut être apportée grâce à la mobilisation des développements théoriques sur le pouvoir. En effet, nos propositions ambitionnent de montrer que les théories du pouvoir seraient en capacité de repositionner la femme en tant que membre décideur, au même titre que son conjoint, non seulement en participant volontairement à une répartition stratégique du pouvoir entre sa forme formelle et informelle, mais aussi en s’arrogeant l’exercice d’un pouvoir informel non moins influent que celui de son conjoint. De plus, une affectation des pouvoirs organisée autour de la distinction pouvoir formel/pouvoir informel pourrait avoir des conséquences positives sur la gouvernance copreneuriale et sur la performance de la firme. Les propositions suivantes permettent d’explorer ces voies de réflexion.

Tout d’abord, les mécanismes de gouvernance formelle et informelle, mis en évidence par les théories générales du pouvoir, coexistent et se complètent mutuellement (Calabro et Mussolino, 2013), particulièrement dans les entreprises familiales (Huse, 1993) du fait de la dualité des objectifs économiques et non économiques (Mustakallio, 2002). Les mécanismes informels y sont même communément vus comme des substituts aux mécanismes formels (Poppo et Zenger, 2002), notamment pour les décisions stratégiques importantes (Calabro et Mussolino, 2013), et comme des déterminants décisifs du comportement des acteurs familiaux (Huse, 1993).

Le copreneuriat semble lui aussi particulièrement propice au développement de contrats informels. En effet, tous les couples s’organisent autour d’un pouvoir « manifeste » et d’un pouvoir « latent » (Komter, 1989). La théorie du contrat marital (Sager, 1976) envisage d’ailleurs la relation conjugale comme constituée de trois contrats : le contrat de mariage officiel, le contrat de mariage implicite, qui contiendrait les attentes implicites de chacun des conjoints envers l’autre, et le contrat relationnel, né de l’addition des deux premiers. Plus le contrat relationnel est en conformité avec les deux contrats initiaux, plus la relation de couple est harmonieuse. Plusieurs auteurs (Andrews, 1971 ; Chrisman, Chua et Steier, 2003) relèvent aussi que peu de décisions stratégiques sont prises dans un cadre purement économique. Des facteurs extra-entrepreneuriaux interviennent souvent dans le processus de décision. Or, le statut copreneurial favorise cette prise de décision informelle, influencée par des discussions et échanges qui peuvent avoir lieu entre les époux en dehors de l’entreprise (Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt, 1990 ; Philbrick et Fitzgerald, 2007). Le système « copreneur » serait donc, comme de nombreux autres, principalement organisé autour d’une répartition pouvoir formel/pouvoir informel.

P1. Le pouvoir copreneurial se partage entre un pouvoir formel et un pouvoir informel.

Ensuite, les études tant théoriques qu’empiriques montrent que les gouvernances duales s’articulent autour de binômes dans lesquels l’une des deux personnes est en retrait par rapport à l’autre et les auteurs insistent sur la place cachée ou invisible que les femmes occupent dans l’entreprise copreneuriale (Epstein, 1971 ; Dumas, 1989 ; Marshack, 1994 ; Cole, 1997 ; Fitzgerald et Muske, 2002 ; Blenkinsopp et Owens, 2010).

Les données chiffrées sur le sujet sont rares, mais l’étude de Pratt (2009) met en évidence que dans 72,7 % des cas ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir décisionnaire officiel. De même, sur les 24 couples de copreneurs étudiés par Firkin, Dupuis et De Bruin (2003), 21 donnent à l’homme le rôle officiel principal (primary role). De manière générale, la littérature entrepreneuriale présente traditionnellement un modèle entrepreneurial centré sur l’homme[9] alors que la femme entrepreneur est vue comme une exception (Ahl, 2006). C’est la femme qui occupe le plus souvent le « second rôle » (Dupuis et De Bruin, 2004), tandis que l’homme est considéré comme le dirigeant officiel. « C’est son entreprise » (à l’homme) est une acceptation commune, qu’elle soit exprimée ou non (Dumas, 1998). La femme, quant à elle, assume un rôle « auxiliaire » (De Bruin et Lewis, 2004) ou « d’auxiliaire » (Lespagnol, 1997). Le pouvoir informel est donc majoritairement attribué aux femmes.

Aujourd’hui encore, même si l’entrepreneuriat féminin s’est largement développé, lorsque l’équipe entrepreneuriale se compose d’un homme et d’une femme, c’est très majoritairement l’homme qui opère sur le devant de la scène (Bensemann et Hall, 2010 ; Villéger, 2016).

P2. Le pouvoir copreneurial formel est détenu par l’homme tandis que le pouvoir copreneurial informel est détenu par la femme.

Parallèlement, De Bruin et Lewis (2004) introduisent une subtilité intéressante : elles parlent des femmes copreneurs « qui jouent, ou sont vues comme jouant » un rôle auxiliaire. La nuance est de taille, et a des implications significatives en termes de gouvernance. Les femmes copreneurs peuvent être vues comme exerçant un pouvoir auxiliaire, subalterne, alors qu’elles détiennent, en réalité, un important pouvoir décisionnel et opérationnel. Il ne faut pas confondre visibilité et influence (Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt, 1990). Si la gouvernance qu’elles exercent est parfois qualifiée de « nébuleuse » (Danes et Olson, 2003), dans le sens où ses contours et sa force n’apparaissent pas clairement, leur rôle est néanmoins reconnu comme « unique » et « central » (Poza et Messer, 2001).

Finalement, l’invisibilité de la femme copreneur lui enlève-t-elle tout pouvoir ? En d’autres termes, est-ce qu’« invisibilité du pouvoir » est synonyme d’« absence de pouvoir » ?

Le rapprochement avec les théories du pouvoir montre que le pouvoir informel détenu par la femme copreneur témoigne de son manque de visibilité, mais ne préjuge pas pour autant de son manque d’influence. Bien plus, pour plusieurs auteurs, comme Mintzberg (1983) par exemple, ce sont les détenteurs de pouvoir informel qui sont les principaux « détenteurs d’influence » et c’est l’influence, plus que la visibilité, qui est à la fois le support et la finalité du pouvoir. Poza et Messer (2001) estiment aussi que dans la PME familiale, il y a un écart entre le degré de visibilité de la femme et son degré d’influence. Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt (1990) montrent que le pouvoir et l’influence dans les PME familiales sont souvent détenus par des femmes, membres de la famille, mais qui n’ont aucun rôle ou titre officiel dans l’entreprise. Concernant les copreneurs, Marshack (1994) estime que même si les femmes sont invisibles en termes de pouvoir, elles n’en sont pas moins vitales dans le fonctionnement efficient du copreneuriat. Les femmes copreneurs jouent un « rôle clé » dans la pérennité des systèmes de gouvernance familiaux et entrepreneuriaux (Poza et Messer, 2001). L’absence de visibilité n’est donc pas incompatible avec l’existence d’une influence décisive de la femme copreneur.

À ce sujet, les développements de Lemaire (1979, p. 209) sont particulièrement éclairants. Il explique que le pouvoir le plus efficace, notamment dans les couples, est souvent un pouvoir masqué : « Un des constats les plus importants concernant les rapports de pouvoir conjugaux concerne la manière, dont ils sont presque toujours masqués, niés ou inversés. Exception sont les cas où le pouvoir est déclaré. En général, le membre dominant, celui qui définit les lois, qui exerce le plus souvent l’autorité et le pouvoir décisionnaire, veille à les masquer. Il évite ainsi toute révolte contre sa propre dominance et protège efficacement son pouvoir réel. S’il laisse percevoir la réalité du pouvoir qu’il exerce, il entraîne une réaction de son protagoniste qui, en général, le lui fait perdre […]. Pour se maintenir, l’autorité adroite reste voilée, modeste […]. Pour éviter d’être attaquée, l’autorité de fait s’affirme libérale, et même sans pouvoir. »

Dans le prolongement de cette idée Amblard, Bernoux, Herreros et Livian (1996, p. 119) considèrent que « jouer en cachant son jeu déclenche des possibilités nouvelles et d’autres opportunités de jeu qui restructurent les relations antérieures ». Dans le champ d’études de l’entreprise familiale, Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt (1990, p. 158) estiment qu’il est « confortable de brandir en coulisse une puissance non reconnue ». Enfin, les études de cas copreneuriaux de Villéger (2016, p. 400) confirment ces développements théoriques. Les témoignages des copreneurs interrogés sont particulièrement révélateurs : « Aux yeux des gens, c’est moi le patron, mais en réalité, elle me fait faire ce qu’elle veut » ou encore « officiellement, c’est moi le pilote de l’avion, mais en fait c’est elle qui me dit la direction à prendre ». Ainsi, en restant dans l’ombre, la femme copreneur gouverne finalement de manière beaucoup plus efficace.

Et, même lorsque l’effacement de la femme copreneur est poussé à son paroxysme, c’est-à-dire lorsqu’elle se désengage professionnellement au profit d’une plus forte implication familiale, elle reste finalement celle qui tire les ficelles du succès copreneurial. En effet, l’engagement et le soutien du conjoint de l’entrepreneur affectent de manière décisive la performance de l’entreprise en influençant les attitudes, la motivation et les ressources, dont l’entrepreneur dispose pour mener à bien son projet (Poza et Messer, 2001 ; Nikina, Le Loarne-Lemaire et Shelton, 2012). Ainsi, le conjoint a le pouvoir d’impacter significativement les dynamiques familiales et entrepreneuriales (Van Auken et Werbel, 2006). En effet, plus l’homme souhaite s’investir dans sa vie professionnelle, plus il a besoin de sa femme pour rendre cet investissement effectif. C’est alors la femme qui a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser et de juguler l’investissement professionnel de son époux en acceptant, de manière plus ou moins large, de mettre ses compétences domestiques au service de sa famille et de mettre, au moins temporairement, sa carrière en retrait. C’est finalement elle qui détient une part non négligeable des ressources nécessaires à la réussite de son partenaire. Or, le pouvoir au sein du couple dépend des ressources comparées des époux (Blood et Wolfe, 1960) et c’est le membre de la famille qui a le plus de ressources à offrir qui contrôle la balance du pouvoir (Heath et Ciscel, 1988). Ainsi, en offrant au système copreneurial à la fois ses ressources domestiques et ses ressources professionnelles, la femme copreneur devient, de fait, celle qui contrôle effectivement la balance du pouvoir.

Plus largement, Kelley et Thibaut (1959) expliquent que dans une dyade, si l’un a le pouvoir, l’autre a nécessairement le contre-pouvoir. Or, les deux sont dépendants, car si A a un fort pouvoir sur B, il est nécessairement dépendant de la volonté de B de lui laisser exercer ce pouvoir. Si B décide de ne plus laisser A exercer son pouvoir (par exemple, si la femme copreneur décide de divorcer ou si elle décide d’employer des personnes pour assumer les tâches domestiques et ainsi pouvoir retrouver une place décisive dans l’entreprise), cela va entraîner pour A de forts coûts de réorganisation, de négociation, de perte d’autorité… Le pouvoir de la femme copreneur, bien qu’il soit sous-jacent, n’en est pas moins un contre-pouvoir décisif puisqu’il réside dans sa capacité à entériner ou non le pouvoir de son conjoint.

Si, comme l’affirment Kelley et Thibaut (1959), le pouvoir qu’a A sur B augmente proportionnellement à la capacité qu’a A d’affecter la qualité des bénéfices obtenus par B, la femme copreneur est alors, en tant que variable détentrice et modulatrice de l’effectivité du pouvoir de son conjoint, celle des deux partenaires qui a le plus le pouvoir d’affecter la qualité des bénéfices obtenus par le couple.

P3. Le pouvoir informel de la femme copreneur est plus influent que le pouvoir formel de l’homme copreneur.

Les analyses weberiennes montrent aussi que toute société doit reposer sur un type de domination identifiée et reconnue comme légitime (Weber, 1921). Les organisations, en tant que systèmes sociaux, ne peuvent souffrir la présence de deux personnes à leur tête. Cela nuit à une vision cohérente et une action claire de l’entreprise. La codirection envoie un signal négatif aux partenaires de l’entreprise. L’étude de Rosenblatt et al. (1985) arrive à la même conclusion : tous les répondants considèrent unanimement qu’il ne peut y avoir qu’un seul patron officiel. L’inverse créerait de la confusion et augmenterait le risque de « ne pas être pris au sérieux ». Les copreneurs reconnaissent eux-mêmes qu’il est préférable de n’identifier qu’une seule personne à la tête de l’entreprise, même si, parallèlement, ils prennent les décisions importantes ensemble (Moitoza, 1997).

Ainsi, les chercheurs et les acteurs copreneuriaux sont unanimes sur l’inopportunité d’une direction bicéphale égalitaire déclarée : elle est néfaste à l’identification claire d’une figure de proue de l’entreprise et par conséquent, néfaste à l’entreprise.

Dans ce contexte, le partage du pouvoir entre un dirigeant officiel et un dirigeant officieux peut être une solution permettant de gommer cet inconvénient. Un seul des deux partenaires reste identifié comme « le patron », tandis que l’autre dirige aussi, mais en coulisses.

P4. Le partage du pouvoir copreneurial entre pouvoir formel et pouvoir informel favorise la lisibilité de la structure entrepreneuriale.

Il est important de noter que cette attribution différenciée des pouvoirs est très bien vécue par les copreneurs et qu’ils se considèrent tous, aussi bien hommes que femmes, comme évoluant dans une configuration égalitaire (Villéger, 2016). Même s’ils sont conscients d’une attribution sexuée des rôles, elle n’est pas source de tensions et aucune contribution n’est considérée comme plus importante que l’autre. Les copreneurs estiment être dans un rapport de complémentarité et non de domination (Deacon, Harris et Worth, 2014).

Là encore, les théories du pouvoir peuvent éclairer ce constat. En effet, ce partage des pouvoirs résulte d’un contrat psychologique mis en place et accepté par les deux copreneurs. Or, lorsque le contrat est connu et reconnu par les deux parties, il sous-tend « un système qui tendra à atteindre une production optimale sous un leadership passif » (Argyris, 1960). Dans ces conditions, il n’est pas possible de parler d’un rapport de domination de l’un sur l’autre (en général de l’homme sur la femme). Il ne peut y avoir à proprement parler « domination » lorsque la position « dominante » résulte d’une entente librement choisie par les deux parties (Fourçans, 2006).

En outre, la répartition pouvoir formel/pouvoir informel peut procurer aux copreneurs un équilibre. Pour Lemaire (1979), à l’intérieur du couple, des rapports de pouvoir s’organisent de manière inconsciente. Le membre le plus régressif a tendance à déléguer son pouvoir à son partenaire. Or, cette délégation, même en apparence asymétrique, peut entraîner une grande satisfaction mutuelle et un fonctionnement stable du couple. En effet, Richter (1974) remarque que dans un couple il y a nécessairement, vu de l’extérieur, une « partie faible » et une « partie forte ». Pourtant, il ajoute que ce manichéisme peut être adouci par les analyses de la psychologie : le « fort » est en fait quelqu’un qui a du mal à admettre ses points faibles et qui choisit quelqu’un de plus « faible » pour lui renvoyer une meilleure image de lui-même. Le sentiment de sa propre valeur se fait jour grâce à ce partenaire défaillant. Quant à l’autre, le « faible », il trouve en son partenaire une représentation de son moi idéal. À défaut de pouvoir réaliser lui-même quelque chose de son idéal du moi, il éprouve des satisfactions par l’intermédiaire d’identifications narcissiques. C’est ce que Folsom (1943) appelle le rubbing off effect, c’est-à-dire le fait pour une personne de bénéficier de l’aura et du prestige détenu par une autre personne à laquelle on l’associe. Finalement, chaque partenaire trouve un bénéfice à cette organisation des rapports de pouvoir conjugaux et l’apparent déséquilibre des pouvoirs est en réalité un équilibre des vouloirs.

Enfin, la dissimulation du pouvoir peut aussi relever d’une stratégie plus ou moins consciente visant à éviter sa contestation : « Pour éviter d’être attaquée, l’autorité de fait s’affirme […] sans pouvoir. » (Lemaire, 1979)

Les rapports de compétition ont alors moins tendance à apparaître. Il n’y a pas besoin d’entrer en compétition avec quelqu’un qui ne se présente pas comme un concurrent. La mise en place d’un pouvoir informel, non déclaré, participe donc, là encore, à la réduction des coûts d’opposition potentiels entre conjoints.

Sur un plan opérationnel, les copreneurs doivent donc être particulièrement vigilants à ne pas tomber dans le biais d’ego qui naît souvent de la possession du pouvoir et qui amène l’acteur à se comporter de manière égocentrique, voire égoïste. Cette précaution liminaire semble d’autant plus nécessaire que plusieurs auteurs mettent en évidence « l’hypermodernité » d’une société caractérisée par des comportements particulièrement autocentrés (Aubert, 2004 ; Lipovetsky, 2006). La source de sens pour l’être humain hypermoderne c’est lui-même, ce qui le conduit à adopter des attitudes de compétition narcissique en plus des attitudes traditionnelles de compétition économique (Plane, 2008).

Certaines définitions du pouvoir font d’ailleurs directement référence à cette recherche d’un intérêt personnel, primant sur l’intérêt général. Crozier et Friedberg (1977) par exemple, paraphrasant la définition de Dahl (1968), estiment que le pouvoir de A sur B correspond à la capacité de A d’obtenir que dans sa négociation avec B les termes de l’échange lui soient favorables. Autrement dit, le pouvoir, repose sur la capacité à structurer l’échange négocié de comportements en sa faveur et sur une « stratégie égoïste de l’acteur » (Friedberg, 1995). L’efficience de la firme copreneuriale tient donc en partie à l’évitement de ce rapport de compétition entre conjoints. Dans l’article de Poza et Messer (2001), l’une des femmes copreneur interrogées dit : « je crois que ce qu’il attend surtout de moi, c’est que je ne sois pas dans un rapport de compétition avec lui ». Il semblerait donc que la mise en oeuvre de cette « non-compétition » entre eux, passe par une attribution différenciée du pouvoir. Il est important qu’il n’y en ait pas « un qui soit le chef de l’autre » (Cisneros et Deschamps, 2013). Chacun doit être « chef » dans son domaine. La solution résiderait alors, non pas dans le partage égalitaire d’un pouvoir, mais dans le partage équilibré de différents pouvoirs (en l’occurrence l’un formel et l’autre informel).

Ces développements amènent à considérer que le partage du pouvoir entre un pouvoir formel (détenu par l’homme) et un pouvoir informel (détenu par la femme) peut permettre de réduire les tensions et les conflits entre conjoints. Au lieu d’être dans un rapport de compétition ou de lutte, les conjoints s’inscrivent dans un rapport de complémentarité qu’ils jugent équilibré et égalitaire. Ils réduisent ainsi la probabilité d’apparition de coûts psychologiques (pouvant se répercuter sur la bonne marche de l’entreprise et donc se transformer en coûts économiques), résultant d’une opposition entre eux (stress, frustration, mal-être, sentiment d’iniquité, sentiment de manque de reconnaissance, rancoeur, jalousie…).

P5. Le partage du pouvoir copreneurial entre pouvoir formel et pouvoir informel diminue les coûts d’opposition entre conjoints.

En outre, « si le monde social traitait indifféremment les individus des deux sexes, les sciences sociales n’auraient rien à dire à leur sujet » (Lahire, 2001). Effectivement, le sujet le plus discuté dans les études sur le copreneuriat est celui de l’orientation sexuée traditionnelle des rôles (Marshack, 1994). Le modèle traditionnel correspond à un phénomène social qui définit certains rôles, et donc certaines tâches comme « masculines » et d’autres comme « féminines » (Labardin et Robic, 2008). Deux grandes orientations théoriques tentent d’expliquer comment ce modèle social stéréotypé s’est imposé.

La théorie essentialiste, tout d’abord, initiée par Popper (1945), et souvent critiquée depuis, postule que les hommes et les femmes sont, par essence, différents, et que c’est pour cette raison qu’ils sont amenés à avoir des comportements distincts et à jouer des rôles séparés dans la société. Dans cette approche, ce sont les hommes et les femmes qui détiennent, de manière intrinsèque, les déterminants du schéma sexué traditionnel de répartition des rôles.

Pour les théoriciens de l’influence sociale au contraire, la reproduction séculaire de ce modèle traditionnel n’est pas due à la nature, mais à la culture. La théorie des rôles sociaux (Eagly, 1987), par exemple, montre que chaque personne développe des attentes en fonction de croyances culturellement déterminées sur les comportements et attitudes jugés adéquats. Deutsch et Gerard (1955) parlent d’« influence normative », en référence à l’influence des normes sociales, tandis que Bourdieu (1990) appelle « habitus » les dispositions, les attitudes, les orientations, les habitudes, les valeurs et les croyances apprises par la socialisation. Les comportements d’un individu sont influencés par la perception qu’il a du groupe social auquel il appartient (Cantor et Mischel, 1977). L’identité sociale motive, dirige et limite les comportements (Webster, 1975).

L’individu serait tenté de se conformer à ces attentes sociales, qu’elles soient réelles ou imaginaires, et d’adopter un comportement et/ou des croyances en adéquation avec elles (Bédard, Déziel et Lamarche, 2006). C’est le phénomène dit de « confirmation comportementale » (Snyder et Klein, 2005), qui permet de comprendre pourquoi certains stéréotypes sociaux partagés se maintiennent. En général, les individus se comportent de façon à confirmer ces stéréotypes, ce qui les rend dès lors légitimes. La confirmation comportementale légitime l’influence sociale et réciproquement, mais la confirmation comportementale évite aussi les coûts d’ostracisme (regard des autres, demandes de justifications, risque d’éviction du groupe…) (Asch, 1955). Les individus adaptent leur comportement à la norme s’ils estiment que ce coût de la « déviance » assumée sera trop difficile à supporter. Ils intériorisent les valeurs sociales liées aux comportements des hommes et des femmes et reproduisent ensuite un comportement conforme à ces valeurs, ce qui leur permet de profiter des avantages d’une certaine normativité.

Les copreneurs ne dérogent pas à la règle. Christiansen et Rosenthal (1982) montrent d’ailleurs que les confirmations comportementales, dont la magnitude est la plus forte tendent à apparaître dans les dyades composées d’un homme et d’une femme. De nombreux auteurs remarquent aussi que les entreprises familiales sont les archétypes des stéréotypes de genre (Lyman, 1988 ; Gillis-Donovan et Moynihan-Bradt, 1990 ; Hollander et Bukowitz, 1990 ; Salganicoff, 1990 ; Bowman-Upton et Heck, 1996) et que leur organisation reflète le schéma traditionnel présent dans la société en général (Jaffe, 1990 ; Salganicoff, 1990).

Les copreneurs adhèrent donc eux aussi à une vision très traditionnelle des rôles, avec des femmes se conformant aux attentes du modèle féminin et des hommes à celles du modèle masculin (Marshack, 1998 ; Sharma, 2004). Ponthieu et Caudill (1993) estiment que les éléments d’identité attribués aux hommes et aux femmes sont tellement ancrés dans la culture sociale que les copreneurs s’en sont imprégnés et qu’il leur est devenu difficile d’outrepasser ce modèle dominant. Concernant les rapports de pouvoir conjugaux, Lemaire (1979) explique que le conjoint qui exerce un pouvoir caché, c’est-à-dire la femme, « ménage ainsi la susceptibilité de son partenaire » et « évite de réveiller chez ce dernier d’archaïques angoisses de castration ». En effet, lorsque la femme est présentée comme la « meneuse » du couple et de l’entreprise, certains hommes peuvent se sentir diminués dans leurs attributions sociales « traditionnelles ». « En termes de pratiques et d’idéologie implicite plus ou moins inavouable et inavouée selon les milieux, c’est le rôle de gagne-pain de l’époux qui reste la référence de base. » (Hochschild et Machung, 2012). C’est pourquoi certains hommes vivent comme une perte d’identité le fait de voir leur femme considérée comme la dirigeante officielle de l’entreprise.

Mais les coûts de non-conformité au modèle social peuvent aussi venir des parties prenantes de l’entreprise. En effet, les copreneurs remarquent que, dans leurs interactions avec leurs clients, ces derniers ont du mal à accepter que ce soit la femme qui tienne le rôle de dirigeant principal (Villéger, 2016). Lorsque le pouvoir de direction de la femme est mis en avant par rapport à celui de son conjoint, les parties prenantes reconnaissent qu’elles sont amenées à s’interroger sur les raisons de cette « défaillance » de l’homme. Leur esprit est formaté par la norme selon laquelle c’est l’homme qui doit être le patron (Newton, 2002).

En se plaçant dans une position conforme au modèle dominant, les conjoints évitent donc la dissonance cognitive qui pourrait apparaître et qui résulterait d’une inadéquation entre leur comportement et les attentes de l’environnement socioculturel dans lequel ils s’inscrivent. Les coûts d’opposition au modèle social dominant sont réduits grâce à une répartition des pouvoirs plaçant la femme en retrait.

P6. Le partage du pouvoir copreneurial entre pouvoir formel et pouvoir informel diminue les coûts de non-conformité sociale.

Enfin, des études révèlent que les formes de gouvernance duales sont généralement source d’efficience majorée (Ensley, Hmieleski et Pearce, 2006). Plus précisément, les équipes entrepreneuriales composées de deux partenaires conjugaux sont plus performantes que celles composées de deux partenaires non familiaux et que celles composées de deux partenaires familiaux unis par un lien biologique (Brannon, Wilkund et Haynie, 2013). La question qui se pose alors est celle des déterminants de cette performance accrue chez les copreneurs.

Il est possible d’inférer qu’en diminuant les coûts d’opposition entre conjoints (P5) et les coûts de non-conformité sociale (P6) tout en favorisant la lisibilité de la structure entrepreneuriale (P4), cette répartition des pouvoirs – entre un pouvoir formel (P1), finalement peu influent (P3), détenu par l’homme (P2) et un pouvoir informel (P1), finalement très influent (P3), détenu par la femme (P2) – contribue à augmenter la performance copreneuriale. En effet, grâce à cette organisation, les conjoints évoluent dans un rapport de complémentarité. Ils jugent leur relation équilibrée, car chacun s’y sent important et à sa place. La performance, aussi bien économique que sociale, du couple entrepreneurial pourrait donc s’en trouver positivement impactée.

De Bruin et Lewis (2004) remarquent d’ailleurs que l’association d’un primary career et d’un auxiliary career est un prérequis indispensable pour la résilience et le succès de l’entreprise copreneuriale. L’auxiliary career n’est pas dans un rapport d’infériorité ou de subordination par rapport au primary, mais davantage dans un rapport d’assistance et de soutien, source de performance.

En outre, l’existence de normes relationnelles informelles contribue à améliorer et à faciliter le processus de décision (Gallo et Pont, 1996). Les normes « supracontractuelles » participent à l’harmonisation des relations dans l’entreprise et à la résolution des problèmes complexes par la facilitation de la communication et des échanges entre les décisionnaires (Calabro et Mussolino, 2013). D’autant que les femmes, majoritairement dépositaires du pouvoir informel, sont enclines à privilégier les échanges harmonieux, tendant à la préservation de l’unité familiale et de la continuité de l’entreprise. Elles s’inscrivent souvent dans un rôle de préservation de l’héritage familial, d’insertion de la famille dans l’entreprise, et de promotion des valeurs de responsabilité et de communauté, le tout empreint d’un esprit de coopération et de soutien inconditionnel (Poza et Messer, 2001). Les femmes jouent donc un rôle décisif, même si dans l’ombre, pour la continuité et la croissance de l’entreprise familiale (Jimenez, 2009).

Enfin, Danes et Lee (2004) relèvent que chez les copreneurs, le troisième facteur de tensions par ordre d’importance est celui de la confusion à propos du partage de l’autorité. Lorsque la répartition du pouvoir est clairement définie et organisée, cela diminue les luttes de pouvoir et augmente la performance copreneuriale (Tompson et Tompson, 2000). L’un des facteurs de succès de l’entreprise copreneuriale tient ainsi au fait que les conjoints ne doivent pas être dans un rapport de compétition interpersonnelle, mais dans un rapport de collaboration (Kadis et McClendon, 1991 ; Charles, 2006). La compétition est nécessaire au succès entrepreneurial, mais elle ne doit exister qu’entre le système « couple » et le monde extérieur, pas à l’intérieur du système « couple » (Marshack, 1998). Au contraire, un soutien approprié au sein du couple augmente non seulement l’harmonie conjugale, mais aussi la performance de l’entreprise (Nikina, Le Loarne-Lemaire et Shelton, 2012).

P7. Le partage du pouvoir entre pouvoir formel et pouvoir informel augmente la performance copreneuriale.

Figure 1

Modèle conceptuel du partage du pouvoir copreneurial

Ce modèle est la première représentation picturale d’une problématique pourtant centrale pour les couples copreneurs : celle de la répartition du pouvoir entre conjoints. Il offre un socle conceptuel pour l’étude du pouvoir copreneurial. Il le présente comme partagé entre un pouvoir formel, détenu par l’homme, et un pouvoir informel, détenu par la femme. Il propose d’envisager le pouvoir informel de la femme comme finalement plus influent que le pouvoir formel de l’homme.

Ce positionnement est à rapprocher des travaux de Campbell (2002) incitant à promouvoir les alternatives « matrilinéaires » dans les récits entrepreneuriaux et de Smith (2009 ; 2014) prônant d’investiguer les relations dans l’entreprise familiale au prisme du matriarcat. Il s’inscrit aussi dans le prolongement de l’étude de Coenen-Huther (2001) qui distingue quatre types de cultures conjugales. Dans les couples qu’elle qualifie de « tradition », la dominance du mari est claire. L’épouse a peu de pouvoir décisionnel. Elle est soumise à son mari. Elle n’a pas de vie professionnelle (ou elle en avait une, mais l’a arrêtée rapidement, à la naissance du premier enfant en général) et assume la totalité des tâches domestiques. Dans les couples « bastion », à l’inverse, c’est la femme qui domine l’homme. Ces couples rassemblent des femmes très volontaires, souvent issues des classes moyennes, et soucieuses d’ascension sociale obtenue par le travail, la persévérance et l’ambition. Ce sont elles qui fixent les grandes orientations de la famille, en particulier ses objectifs et les moyens de les atteindre. Les couples « association » répondent à une culture conjugale opposée à celle des couples « tradition ». Le partage des tâches y est réel. De nombreux hommes de ces couples ont arrêté de travailler au moment de la naissance des enfants alors que les femmes ont continué. Les couples « compagnonnage » enfin, parlent quant à eux d’harmonie, d’ouverture à autrui, d’entraide, d’amour, de partage, de don de soi, de compréhension, de pardon… Dans leur discours et dans leurs ressentis, ces couples se considèrent comme égalitaires, mais dans les faits, c’est la femme qui a la charge de la quasi-totalité des tâches domestiques et de l’éducation des enfants. L’homme y participe parfois, mais de manière assez symbolique (il emmène parfois les enfants à l’école, joue de temps en temps avec eux le week-end…). La femme peut travailler, pour autant que cette activité ne porte préjudice à aucun membre de la famille. Parce que la femme du couple « compagnonnage » se sent investie d’une mission qui lui semble indissociable de sa qualité de femme – prendre soin de son mari et de ses enfants – il ne lui vient pas à l’idée de reprocher à son mari un manque d’implication domestique. Au contraire, elle revendique son rôle de « reine du foyer » et met en valeur les aides que son mari lui apporte, aussi minimes soient-elles. Puisqu’il ne s’agit pas d’un dû, tout ce que fait le mari à la maison est forcément reçu comme un don.

Les copreneurs s’inscrivent très majoritairement dans cette dernière forme de culture conjugale (Villéger, 2016). L’homme et la femme copreneurs considèrent leur relation comme égalitaire. Au travail, la dominance officielle de l’homme est compensée par la dominance officieuse de la femme. À la maison, la femme reste responsable de la majorité des tâches liées à la famille, mais trouve ce rôle valorisant et ne l’envisage pas comme un reproche à faire à son conjoint. Si Coenen-Huther (2001) analyse la situation des couples compagnonnages comme « le triomphe d’une forme douce de patriarcat », les couples copreneurs semblent plutôt faire pencher la balance vers une forme douce de matriarcat. En effet, la femme y endosse et revendique son rôle de chef de famille, mais elle y joue aussi, dans l’ombre, le rôle de chef d’entreprise. Son pouvoir décisionnaire est finalement dominant, aussi bien au sein de la sphère familiale que de la sphère professionnelle.

Ce modèle pourrait donc aussi servir de base à des études dans le champ du work/family balance, d’autant que, si les coûts de lisibilité évoqués concernent la structure entrepreneuriale, les coûts d’opposition et de non-conformité sociale sont, pour leur part, davantage centrés sur la relation conjugale. Cette représentation intègre donc des éléments d’analyse centrés à la fois sur l’équilibre familial et sur l’équilibre entrepreneurial. Hirigoyen (2000) envisage d’ailleurs la répartition des pouvoirs entre les membres de la famille comme l’une des clés décisives d’un fonctionnement familial, mais aussi entrepreneurial, harmonieux. Dans l’entreprise familiale, l’imbrication inextricable des sphères entrepreneuriales et familiales, oblige à considérer un équilibre global entre elles. Ce modèle pourrait donc aussi être interrogé au regard d’autres associations familiales binomiales comme les couples d’entrepreneurs frère-soeur.

Dans une approche encore plus large, il pourrait même être adapté, puis étendu, aux organisations non familiales et aux duos homme/femme y travaillant. Les conséquences négatives (et non plus uniquement positives) de cette répartition du pouvoir pourraient aussi être interrogées.

La réflexion pourrait aussi s’orienter sur l’impact de l’environnement dans lequel évolue la famille. Le raisonnement est resté ici, comme souvent, relativement centré sur une approche occidentale et traditionnelle du système « famille ». Or, non seulement de nouvelles formes familiales apparaissent (quid des couples homosexuels par exemple dans cette répartition du pouvoir ?), mais en plus, la culture dans laquelle le couple entreprend peut jouer un rôle déterminant dans leur rapport au pouvoir. Cette dimension n’est pas ignorée par le modèle puisque la variable « coûts de non-conformité sociale » y apparaît, mais, des recherches ultérieures pourraient développer davantage cet axe. En effet, les auteurs du courant des systèmes ouverts (Ashmos et Huber, 1987 ; Lansberg, 1988 ; Naumann et Lincoln, 1989 ; Pieper et Klein, 2007 ; Litz, 2008), qui postulent que tout système interagit en permanence avec son environnement, ont dénoncé le manque de prise en compte des interactions de l’entreprise familiale avec son environnement. Elle doit être envisagée comme un sous-système de systèmes économiques et socioculturels complexes. Les travaux ethnologiques de Lévi-Strauss (1949), Becker (1991) et Todd (2011) pourraient être mobilisés pour mieux appréhender l’influence de la culture sur les rapports conjugaux. Des études sur le déterminisme culturel pourraient aussi être mises en perspective. Greenwald, McGhee et Schwartz (1998) montrent par exemple que le cerveau humain associe automatiquement certains concepts de manière inconsciente, voire instinctive, tant les schèmes mentaux sont imprégnés des stéréotypes culturels afférents. Dans leur expérience, les répondants, qu’ils soient hommes ou femmes, associent « naturellement » les mots « carrière » et « capitalisme » à « homme » et les mots « famille » et « maison » à « femme ». Gladwell (2007) en conclut que les individus sont soumis à des associations instinctives, auxquelles « ils ne peuvent échapper », du fait, notamment, de la culture dans laquelle ils s’inscrivent. Dans le champ de la recherche sur le copreneuriat, les travaux de Hollander et Bukowitz (1990) et, plus récemment, de Danes, Lee, Stafford et Heck (2008) s’intéressent tous deux aux effets de la culture (à connotation familiale pour les premiers, et davantage ethnique pour les seconds) sur l’expérience entrepreneuriale des conjoints.

Pour préciser cet axe, des approches interculturelles pourraient nourrir la réflexion. Archuleta (2008), remarque que les couples américains affirment qu’ils ont des mariages qui fonctionnent sur un modèle égalitaire alors que leurs actes ne sont pas en accord avec cette affirmation. Au contraire, les couples singapouriens (culture collectiviste) estiment qu’ils ont plutôt des mariages basés sur une relation traditionnelle (plutôt qu’égalitaire), mais ils sont beaucoup plus égalitaires que les américains dans leurs pratiques : ils se répartissent les tâches ménagères de manière flexible, la prise de décision est basée sur un dialogue ouvert dans lequel chacun a son mot à dire, ils incluent leurs carrières dans leur relation et se remettent facilement en question. Davies (2010) met en exergue les marqueurs matriarcaux de la culture germanique. Dans une étude réalisée en République tchèque, Dlouha, Jurik et Krizkova (2014) s’interrogent sur l’impact du contexte institutionnel, des politiques publiques et des normes culturelles du pays, sur les inégalités liées au genre chez les copreneurs.

Dans une recherche ultérieure, la distinction pouvoir formel/pouvoir informel pourrait aussi être investiguée à l’aune du prisme juridique. En effet, il est possible que des facteurs institutionnels contingents puissent affecter le jeu du pouvoir copreneurial. Les statuts juridiques de chaque conjoint, en tant qu’entrepreneur et en tant que partenaire conjugal, peuvent notamment faire évoluer les rapports d’influence. En tant qu’entrepreneur, chaque conjoint peut être plus ou moins reconnu en fonction du rôle qui lui a été attribué par les statuts de l’entreprise ou du montant du capital qu’il a apporté. Les lois sur le statut des conjoints d’entrepreneur (datant de 2005 pour la France) vont d’ailleurs dans le sens d’une officialisation de cette reconnaissance. Le statut de « conjoint collaborateur » notamment, renforce la visibilité de milliers de femmes jusqu’ici officiellement étrangères à l’entreprise. Les rapports de pouvoir dans le couple peuvent s’en trouver modifiés. La normalisation juridique peut aussi venir renforcer ou atténuer la position de chacun en tant que partenaire conjugal. Le mariage peut, par exemple, être considéré comme apportant une légitimité accrue au conjoint, ainsi officiellement reconnu. En outre, au sein même de l’institution maritale, le régime juridique du contrat de mariage choisi peut être révélateur des rapports de pouvoir existants ou à venir dans le couple.

Enfin, une étude ultérieure pourrait interroger cette répartition du pouvoir au regard de la distinction décisions stratégiques/décisions opérationnelles et en considérant l’impact que les différentes parties prenantes peuvent avoir dans la prise de décision.

Conclusion

Cet article met en évidence, de manière conceptuelle, les dynamiques de pouvoir entre l’homme et la femme dans la PME copreneuriale. Il propose de considérer que le pouvoir copreneurial se partage entre un pouvoir formel et un pouvoir informel, le second, finalement plus influent, étant majoritairement détenu par les femmes. Il met en lumière les potentielles conséquences positives de cette répartition du pouvoir. Une telle répartition diminuerait les coûts d’opposition entre conjoints et les coûts de non-conformité sociale tout en favorisant la lisibilité de la structure entrepreneuriale. Elle serait aussi susceptible d’influencer la performance de l’entreprise.

Sur un plan académique, cet article contribue à étoffer la connaissance scientifique dans un champ de recherche encore relativement récent : celui des conjoints entrepreneurs. Il apporte aussi une vision originale en rapprochant des travaux issus du champ des entreprises familiales d’autres travaux, issus de l’entrepreneuriat et de la théorie des organisations. Il répond ainsi aux demandes de chercheurs comme Blenkinsopp et Owens (2010), mettant en exergue les avantages de ces approches interdisciplinaires.

Il propose aussi une nouvelle vision des rapports homme/femme dans l’entreprise copreneuriale. Le bridage de l’émancipation féminine, sous-tendu par le contexte copreneurial (McAdam et Marlow, 2013), ne serait finalement qu’apparent. La femme dirigerait, certes dans l’ombre, mais avec un pouvoir plus décisif que celui de son conjoint, et plus efficace, car libéré des contraintes stratégiques et psychologiques inhérentes au positionnement sur l’avant-scène. La femme n’est plus considérée comme subissant les affres de la gouvernance duale, mais plutôt comme une entrepreneure sachant tirer profit d’une situation organisationnelle particulière.

Sur un plan opérationnel, cette recherche permet aux copreneurs de mieux appréhender les rapports de pouvoir qu’ils expérimentent au quotidien. Elle peut les aider à identifier les antécédents et les enjeux d’une répartition du pouvoir formel et informel. Elle peut, par exemple, les inciter à davantage exprimer leurs attentes implicites réciproques. Elle peut aussi contribuer à renforcer l’estime des femmes copreneurs (leur estime d’elles-mêmes, mais aussi l’estime que les parties prenantes de l’entreprise leur portent) en leur reconnaissant un rôle, souvent omis, de partenaire décisif de leur conjoint. La répartition pouvoir formel/pouvoir informel se révèle aussi être un élément de réponse organisationnelle concrète aux éventuels problèmes copreneuriaux. Jennings, Breitkreuz et James (2013) rappellent à juste titre que l’entrepreneuriat est toujours envisagé comme une « panacée socioéconomique », mais que les études oublient de considérer le côté potentiellement dévastateur de l’aventure pour la famille. La présente recherche intègre cette éventualité de dysfonctionnements et d’affrontements entre conjoints (notamment à travers la prise en compte des coûts d’opposition entre conjoints) et met en lumière un outil opérationnel de gouvernance permettant d’y répondre : la répartition du pouvoir entre une forme formelle et une forme informelle.

Finalement, cet article montre que l’affirmation journalistique de Koss-Feder (2001), « wife is boss in new business model for couples », n’est qu’en partie vérifiée. Certes, les femmes participent activement au processus de décision copreneurial et leur influence est décisive, mais elles restent très majoritairement, contrairement aux témoignages isolés exposés par la journaliste, dans l’ombre de leur conjoint. L’avenir tendra sûrement vers une mise en lumière plus forte des femmes, mais il est important de se souvenir, avec les études les plus récentes (Ferrary, 2010 ; Noland et Moran, 2016), que c’est l’association équilibrée homme/femme, et non la dominance de l’un ou de l’autre, qui est créatrice de valeur.

Parties annexes

Notes biographiques

Gérard Hirigoyen est professeur émérite à l’Université de Bordeaux, agrégé de sciences de gestion, docteur d’État en sciences économiques et docteur d’État en sciences de gestion. Président honoraire de l’Université Montesquieu Bordeaux IV et lauréat du prix Zérélli-Marimo 2015, il est l’auteur (seul ou en collaboration) de nombreux ouvrages et articles scientifiques.

Amélie Villéger est docteure en sciences de gestion et maître de conférences à l’Université de Poitiers. Ses recherches portent sur la gouvernance des entreprises familiales. Elle est l’auteure ou coauteure de plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques.

Notes

-

[1]

Sources concordantes : National Federation of Independent Business (NFBI) (2002) Small business poll : Families in business. Washington, DC, Family Firm Institute, 2012. Fitzgerald et Muske, 2002.

-

[2]

Source : lentreprise.lexpress.fr, 2014 : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/travailler-en-couple-les-ecueils-a-eviter_1508114.html.

-

[3]

Source : Insee/APCE (Agence pour la création d’entreprise), 2008 (période 2002-2008). Cette proportion tend à augmenter.

-

[4]

Source : Insee/APCE (Agence pour la création d’entreprise), 2008.

-

[5]

Source : FSBS (2008). Unlimited partnership : couples in business : http://money.cnn.com/2008/01/08/smbusiness/entrepreneurial_couples.fsb/.

-

[6]

Pour plusieurs auteurs (Gouldner, 1954 ; March et Simon, 1958 ; Crozier, 1964), l’un naît nécessairement de l’autre.

-

[7]

En France, la suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée n’intervient qu’en 1938 et ce n’est qu’à partir de 1966 que les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur époux. L’autorité parentale conjointe, mettant fin à la dominance du père, n’intervient quant à elle qu’en 1970.

-

[8]

« banish her to obscurity » (Epstein, 1971).

-

[9]

Voir à ce sujet les critiques de Bruni, Gherardi et Poggio (2005), Mulholland (2003) et Connell (2002).

Références

- Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(5), 595-621.

- Amblard, H., Bernoux, P. , Herreros, G. et Livian, Y.-F. (1996). Les nouvelles approches sociologiques des organisations. Paris, Seuil.

- Andrews, K. (1971). The concept of corporate strategy. Irwin, Homewood.

- Archlueta, K. (2008). The impact of dyadic processes ans financial management roles on farm couples (thèse en philosophie). Kansas State University, School of Family Studies and Human Services.

- Argyris, C. (1960). Understanding organisational bahavior. Illinois, Homewood.

- Asch, S. (1955). Opinions and social pressure. San Francisco, Scientific American.

- Ashmos, D.P. et Huber, G.P. (1987). The systems paradigm in organization theory : correcting the record and suggesting the future. Academy of Management Review, 12(4), 607-621.

- Aubert, N. (2004). L’individu hypermoderne. Toulouse, Érès.

- Auvolat, M. et Mayère, A. (1984). Travail du couple dans les entreprises artisanales face aux mutations économiques et sociales. Lyon, Ministère de la Recherche et de la Technologie.

- Balzac, H. (1829). Physiologie du mariage . Paris, Levavasseur et Urbain Canel.

- Barnett, F. et Barnett, S. (1988). Working together : entrepreneurial couples. Berkeley, Ten Speed Press.

- Becker, G. (1991). Treatise on the family. Cambridge, Harvard University Press.

- Bédard, L., Déziel, J. et Lamarche, L. (2006). Introduction à la psychologie sociale : vivre, penser et agir avec les autres. Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique.

- Bensemann, J. et Hall, C.M. (2010). Copreneurship in rural tourism : exploring women’s experiences. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2(3), 228-244.

- Bertaux-Wiame, I. (2004). Devenir indépendant, une affaire de couple. Cahiers du Genre, (37), 13-40.

- Bessière, C. et Gollac, S. (2007). Le silence des pratiques. La question des rapports de genre dans les familles d’« indépendants ». Sociétés & Représentations, 2(24), 43-58.

- Blenkinsopp, J. et Owens, G. (2010). At the heart of things : the role of the « married » couple in entrepreneurship and family business. International Journal of Entrepreneurial Behaviour, 16(5), 357-369.

- Blood, R.O. et Wolfe, D.M. (1960). Husbands & wives. The dynamics of married living. Toronto, Collier-Macmillan.

- Blöss, T. (2001). La dialectique des rapports hommes-femmes. Paris, Presses universitaires de France.

- Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Stanford, Stanford University Press.

- Bowman-Upton, N. et Heck, R.K. (1996). The family dimension of entrepreneurship. The state of the art of entrepreneurship. Chicago, Upstart.

- Brannon, D.L., Wiklund, J. et Haynie, J.M. (2013). The varying effects of family relationships in entrepreneurial teams. Entrepreneurship Theory and Practice, 37, 107-132.

- Bruni, A., Gherardi, S. et Poggio, B. (2005). Gender and Entrepreneurship. Londres, Routledge.

- Calabro, A. et Mussolino, D. (2013). How do boards of directors contribute to family SME export intensity ? The role of formal and informal governance mechanisms. Journal of Management et Governance, 17(2), 363-403.

- Campbell, K. (2002). Theorizing matrilineal business enterprises to add mother/daughter business to the entrepreneurial. Proceedings ICSB 47th World Conference. San Juan, Porto Rico.

- Cantor, N. et Mischel, W. (1977). Journal of personality and social psychology. Traits as prototypes : effects on recognition memory, 35(1), 38-48.

- Charles, J. (2006). Couplepreneurs : prosperity through partnership. Tucson, Wheatmark.

- Chrisman, J., Chua, J.H. et Steier, L.P. (2003). An introduction to theories of family business. Journal of Business Venturing, 18(4), 441-448.

- Christiansen, D. et Rosenthal, R. (1982). Gender and nonverbal decoding skill as determinants of interpersonal expectancy effects. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 75-87.

- Cisneros, L. et Deschamps, B. (2013). Comment transmettre l’entreprise familiale à plusieurs enfants ? Gestion, 38, 82-89.

- Coenen-Huther, J. (2001). Dominance et égalité dans les couples. Un réexamen de la théorie des ressources à la lumière de sous-cultures familiales. Cahiers du Genre, 1(30), 179-204.

- Cole, P.M. (1997). Women in family business. Family Business Review, 10(4), 353-371.

- Connell, R. (2002). Gender. Malden, Blackwell Publishers.

- Crozier, M. (1964). The bureaucratic phenomenon. Londres, Tavistock.

- Crozier, M. et Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système. Paris, Seuil.

- Crozier, M. et Friedberg, E. (1995). Organizations and collective action : our contribution to organizational analysis. Greenwich, Research in the Sociology of Organizations.

- Dahl, M.S., Van Praag, M. et Thompson, P. (2014). Entrepreneurial couples. Discussion Paper No. 8186. Institute for the Study of Labor.

- Dahl, R. (1968). Power. Manchester, Manchester University Press.

- Danes, S.M. (2006). Tensions within family business-owning couples over time. Stress, Trauma and Crisis, 9(3-4), 227-246.

- Danes, S.M. et Lee, Y. (2004). Tensions generated by business issues in farm business-owning couples. Family Relations, 53, 357-366.

- Danes, S.M. et Olson, P. (2003). Women’s role involvement in family businesses, business tensions, and business success. Family Business Review, 16(1), 53-68.

- Danes, S.M., Lee, J., Stafford, K. et Heck, R.K. (2008). The effects of ethnicity, families and culture on entrepreneurial experience : an extension of sustainable family business theory. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(3), 229-268.

- Davies, P. (2010). Myth, matriarchy and modernity in German culture 1860-1945. Berlin, Walter de Gruyter & Co.

- Deacon, J., Harris, J.A. et Worth, L. (2014). Who leads ? Fresh insights into roles and responsibilities in a heterosexual copreneurial business. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 6(3), 317-335.

- De Bruin, A. et Lewis, K. (2004). Towards an enhanced understanding of united career paths : familial entrepreneurship and copreneurship. Working paper 20. Auckland, Department of Commerce, Massey University.

- Deutsch, M. et Gerard, H. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. Journal of Abnormal Psychology American Psychological Association, 51(3), 629-636.

- Dlouha, M., Jurik, N.C. et Krizkova, A. (2014). The divisions of labour and responsibilities in business and home among women and men copreneurs in the Czech Republic (rapport pour la Fondation tchèque des sciences). Prague, Fondation tchèque des sciences.

- Drakopoulou-Dodd, S. et Anderson, A. (2007). Mumpsimus and the mything of the individualistic entrepreneur. International Small Business Journal, 25(4), 341-360.

- Dumas, C. (1989). Understanding of father-daughter and father-son dyads in family-owned business. Family Business Review, 2(1), 31-46.

- Dumas, C. (1998). Women’s pathways to participation and leadership in the family-owned firm. Family Business Review, 11(3), 219-227.

- Dupuis, A. et De Bruin, A. (2004). Women’s business ownership and entrepreneurship. Palmerston North, Dunmore Press.

- Dyer, W., Dyer, W. et Gardner, R. (2012). Should my spouse be my partner ? Preliminary evidence from the panel study of income dynamics. Family Business Review, 26(1), 68-80.

- Eagly, A.H. (1987). Sex differences in social behavior : a social-role interpretation. Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates.

- Ensley, M., Hmieleski, K. et Pearce, C. (2006). The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams : implications for the performance of startups. The Leadership Quarterly, 17(3), 217-231.

- Epstein, B. (1971). Law partners and marital partners : strains and solutions in the dual-career family enterprise. Human Relations, 24(6), 549-564.

- Ferrary, M. (2010). Les femmes influencent-elles la performance des entreprises ? Une étude des entreprises du CAC 40 sur la période 2002-2006. Travail, genre et sociétés, 1(23), 181-190.

- Firkin, P., Dupuis, A. et De Bruin, A. (2003). Familial entrepreneurship. Aldershot, Ashgate.

- Fitzgerald, M. et Muske, G. (2002). Copreneurs : an exploration and comparison to other family businesses. Family Business Review, 15(1), 1-16.

- Fletcher, D. (2010). Life-making or risk taking’ ? Co-preneurship and family business start-ups. International Small Business Journal, 28(5), 452-469.

- Folsom, J.K. (1943). The Family and democratic society. New York, Wiley.

- Foucault, M. (1966). Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris, Gallimard.

- Fourçans, A. (2006). L’Économie expliquée à ma fille. Paris, Seuil.

- French, J. et Raven, B.H. (1959). The Bases of social power. Dans D. Cartwright (dir.), Studies in social power (p. 150-167). Ann Arbor, Institute for Social Research.

- Friedberg, E. (1995). Organizations and collective action : our contribution to organizational analysis. Greenwich, Research in the Sociology of Organizations.

- Gallo, M.A. et Pont, C.G. (1996). Important factors in family business internationalisation. Family Business Review, 9(1), 45-59.

- Gillis-Donovan, J. et Moynihan-Bradt, C. (1990). The Power of invisible women in the family business. Family business Review, 3(2), 153-167.

- Gladwell, M. (2007). La force de l’intuition, prendre la bonne décision en deux secondes. Paris, Pocket.

- Goffman, E. (1961 ). Asylums : essays on the condition of the social situation of mental patients and other inmates. New York, Anchor Books.

- Goffman, E. (1973). La Mise en scène de la vie quotidienne, La Présentation de soi. Paris, Les Éditions de Minuit.

- Gouldner, A. (1954). Patterns of industrial bureaucracy. New York, Collier Macmillan.

- Greenwald, A.G., McGhee, D.E. et Schwartz, J.L.K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition : the implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.

- Harris, J., Deacon, J. et Morgan, C. (2010). The value of copreneurship, an investigation into SME’s in South Wales. Proceedings of Regional Frontiers of Entrepreneurship Research. 7th International Australian Graduate School of Entrepreneurship (AGSE) Research Exchange (p. 603-617). Queensland, Australie, University of the Sunshine Coast.

- Heath, J. et Ciscel, D. (1988). Patriarchy structure and the exploitation of women’s labor. Journal of Economic Issues, 22(3), 781-794.

- Hedberg, P.R. et Danes, S.M. (2012). Explorations of dynamic power processes within copreneurial couples. Journal of Family Business Strategy, 3(4), 228-238.

- Hirigoyen, G. (2000). La gouvernance de l’entreprise familiale (rapport moral sur l’argent dans le monde). Revue d’économie financière, 287-294.

- Hirigoyen, G. et Villéger, A. (2015). Copreneurs in family firms : marital myth at the heart of family myth. Londres, Family Firm Institute Annual Conference.

- Hochschild, A. et Machung, A. (2012). The Second Shift. Londres, Penguin Books.

- Hollander, B. et Bukowitz, W. (1990). Women, family culture, and family business. Family Business Review, 3(2), 139-151.

- Huse, M. (1993). Relational norms as supplement to neoclassical understanding of directorates. Journal of Socio Economics, 22(3), 219-240.

- Jaffe, D. (1990). Working with the ones you love : strategies for a successful family business. Berkeley, Conari Press.

- Jameux, C. (1994). Analyse des organisations et entreprise. Points de repères issus de la notion de pouvoir. Sciences de la société, (33), 33-44.

- Jennings, J., Breitkreuz, R. et James, A. (2013). When family members are also business owners : is entrepreneurship good for families ? Family Relations, (62), 472-489.

- Jimenez, R.M. (2009). Research on women in family firms : current status and future directions. Family Business Review, 22, 53-64.

- Jurik, N. et Pospisilova, M. (2016). Czech copreneur orientations to business and family responsabilities. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 8(3), 307-326.

- Kadis, L.B. et McClendon, R. (1991). A relationship perspective on the couple-owned business. Family Business Review, 4(4), 413-424.

- Kelley, H.H. et Thibaut, J.W. (1959). The social psychology of groups. New York, John Wiley & Sons.

- Komter, A. (1989). Hidden power in marriage. Gender & Society, 3(2), 187-216.