Résumés

Résumé

Notre article développe une analyse des méthodes et stratégies de représentation visuelle de la stratification de couches temporelles dans deux disciplines qui visent la datation de phénomènes et d’objets : l’astrophysique et l’archéologie. Cette analyse vise à un inventaire des différents statuts des images mis en jeu par ces deux disciplines dans le but commun de représenter la stratification temporelle. Il s’agit en effet de montrer comment ce même objectif peut impliquer des techniques et des résultats iconographiques très différents dans les deux cas et de voir comment ces différentes solutions peuvent être comparables. Plus spécifiquement, l’analyse sémiotique porte sur la comparaison entre les images produites en astrophysique par l’analyse spectrale (du domaine radio au domaine gamma) et les images produites dans le domaine de l’archéologie, à savoir les images des stratifications des sols et des installations enfouies obtenues à travers des méthodes non invasives, telles la prospection aérienne et les prospections géophysiques. On part de l’hypothèse que les méthodes de fabrication d’images de ces disciplines sont comparables parce que toutes deux relèvent de visualisations qui reconstruisent les données en laboratoire (imagerie), mais on étudie aussi les différents niveaux d’« allographisation » (Nelson Goodman) de ces données requis par les deux disciplines (très élevé dans le cas de l’astrophysique, moins élevé dans le cas de l’archéologie) en faisant l’hypothèse que ces niveaux d’allographisation sont liés et justifiés par des sous-objectifs concernant la représentation de la succession temporelle. En effet, les images en archéologie ont pour but de mettre en évidence les différentes couches temporelles du passé cachées à notre perception directe, tandis que les images en astrophysique visent à construire une mosaïque temporelle du passé, du présent et du futur des astres. La visée principale de l’analyse des corpus consiste enfin à comprendre comment les images incarnent les différents sous-objectifs des deux disciplines : compacter ce qui est diffusé dans l’univers dans un cas, exfolier ce qui est stratifié dans le sous-sol dans l’autre.

Abstract

My article develops an analysis of methods and strategies of visual representation of temporal layers in two disciplines, which aim at the dating of phenomena and objects: astrophysics and archaeology. This analysis aims to establish an inventory of the different status of images brought into play by these two disciplines, in the common objective of representing temporal stratification. It involves showing how this same objective can involve very different techniques and iconographic results in the two cases, and to see how these different solutions can be comparable. More specifically, semiotic analysis is about the comparison between images produced in astrophysics by spectral analysis (from the domain of radio to the domain of gamma), and the images produced in the domain of archaeology, that is to say the images of soil stratifications and buried installations obtained by non-invasive methods such as aerial prospecting and geophysical prospecting. We begin with the hypothesis that the methods of image fabrication of these two disciplines are comparable, because both come from visualisations which reconstruct data in the laboratory (imaging), but the different levels of “allographing” (Nelson Goodman) of this data required by the two disciplines (very high in the case of astrophysics, less so in the case of archaeology), are studied by hypothesising that these levels of allographing are linked, and justified by sub-objectives concerning the representation of temporal succession: indeed, the images in archaeology aim to show the different temporal layers of the past that are hidden from our direct perception, while the images in astrophysics aim to construct a temporal cartography of the past, present and future of stars. The principal aim of the analysis of corpora involves finally understanding how images are the incarnation of the different sub-objectives of the two disciplines: compacting what is in the universe in one case, exfoliating what is stratified underground in the other.

Corps de l’article

Introduction

Notre travail porte sur les stratégies représentationnelles de la stratification temporelle dans deux disciplines : l’astrophysique et l’archéologie. Le présent article peut être considéré comme appartenant à la catégorie des études relatives à la « science faite », à savoir une analyse de la littérature scientifique de ces deux disciplines. En ce qui concerne la méthode utilisée et les objectifs poursuivis dans cette étude, nous n’envisageons pas un travail ethnographique d’analyse de la production de visualisations et d’images[2], ni une analyse des pratiques et des procédures de recherches en laboratoire[3] qui relèverait des études relatives à la « science en train de se faire ». Nous envisageons plutôt de prendre en considération, à travers une approche sémiotique, une problématique qui nous paraît transversale à différentes disciplines contemporaines, c’est-à-dire la représentation de la stratification des couches temporelles (présent, passé, futur).

L’analyse des statuts que les images assument dans la littérature scientifique ne nous empêchera pas de nous poser des questions sur la relation entre les statuts stabilisés des images en littérature et les statuts[4] que ces mêmes images ont assumés lors de leur production en laboratoire au sein d’une expérience. À cet égard, ce qu’il faudrait mettre en évidence c’est, d’une part, la chaîne productive des images à l’intérieur de l’expérience scientifique et, d’autre part, le positionnement stratégique de ces mêmes images, après sélection et tri, à travers la publication des résultats dans les différents genres discursifs[5]. Il serait nécessaire donc de rapporter le premier aspect au second : mettre en rapport le processus de visualisation et de fabrication des images en laboratoire avec la disposition rhétorique des représentations visuelles dans la littérature scientifique – ce que, dans le cadre de ce travail, nous ne sommes pas en mesure de faire.

En ce qui concerne les disciplines examinées ici, nous avons choisi deux spécialités très différentes de par leurs objets d’étude (l’astrophysique et l’archéologie), mais qui présentent néanmoins un point commun : la nécessité de mettre en scène la stratification des couches temporelles d’un certain nombre de leurs objets d’étude qui sont inaccessibles aux sens (les objets enfouis au fin fond de l’espace pour l’astrophysique et ceux dissimulés dans les strates géologiques pour l’archéologie). Notre objectif est de comparer les stratégies de représentation des objets et des phénomènes qui échappent à la vision directe, et plus précisément d’illustrer comment il devient possible d’inscrire et de lire la stratification des traces de temporalités différentes dans l’imagerie de ces deux disciplines. Celles-ci se révèlent en effet comme très différentes du point de vue des objectifs et des méthodes d’investigation (montrer l’existence d’un objet et étudier ses propriétés physiques pour l’astrophysique, montrer les processus de constitution des objets dans le temps pour l’archéologie). Mais toutes deux visent, comme but final de l’investigation visuelle, la représentation des strates temporelles : comment le présent empêche de voir le passé dans le cas de l’archéologie, comment le passé et le présent d’un astre permettent de prédire le futur en astrophysique.

1. Archéologie et astrophysique en comparaison

Commençons par illustrer la différence de fonctionnement des visualisations dans les deux disciplines, en partant de la caractérisation de leurs outils d’investigation et de leurs degrés de technologisation. On pourrait dire que l’archéologie, à la différence de l’astrophysique, et pour des raisons évidentes, ne s’est jamais éloignée complètement de l’investigation par la saisie directe, à savoir par la vision et le toucher, en vue de la classification des différences de couleur, de résistance et de compacité des strates du sol[6]. Ici, on ne portera pourtant pas l’attention sur des méthodes invasives comme la fouille, où les mesurages obtenus ne peuvent pas être répétés et vérifiés, et qui ne sont donc pas capables de garantir le principe de l’image scientifique fabriquée en laboratoire – principe qui est le propre de l’image en astrophysique et de toutes les disciplines dont les enquêtes sont considérées comme entièrement contrôlables et falsifiables. Nous porterons par conséquent notre attention sur des méthodes non invasives et d’investigation indirecte, telles que la prospection géophysique et la prospection aérienne, qui permettent non seulement de voir et de mesurer sans détruire, mais aussi la comparabilité des données et leur mathématisation. L’imagerie fabriquée en laboratoire, grâce aux prospections géophysiques qui exploitent des propriétés physiques, comme la résistivité électrique, permet de prélever des informations sur les structures du sous-sol et d’obtenir la totale contrôlabilité des résultats de l’investigation, grâce aussi au croisement de ces données avec le quadrillage du sol (voir Dabas et alii, 2006). Cette imagerie permet de construire des véritables cartes représentant la géographie des propriétés physiques et donc les caractéristiques des différentes zones des sols et des sous-sols. À travers le croisement de méthodes différentes d’investigation, comme le quadrillage du sol et les prospections géophysiques, on peut considérer que cette partie récente de l’archéologie aspire à une certaine contrôlabilité collective des recherches et à une certaine reproductibilité des données (notationnalité). Nous allons nous pencher de manière plus précise sur les concepts d’allographie et de notationnalité qui sont utilisés par Nelson Goodman (1968) en les opposant au terme d’autographie.

Le but premier de l’archéologie et de l’astrophysique est de recueillir des données et d’enregistrer des traces de phénomènes, qu’il s’agisse de phénomènes non visibles, ou non détectables parce que trop petits, ou s’étendant sur des temps trop courts ou trop longs, ou encore qui se sont déroulés dans le passé, etc. Ces deux disciplines visent à produire, à partir des traces recueillies, un « quelque chose » que la communauté scientifique puisse appeler « objet », à savoir quelque chose de justifié (indicialité), de stabilisé (iconicité), de partageable (symbolicité)[7]. Comme d’autres disciplines, elles visent aussi à rendre manipulable cet objet, en vue non seulement d’une utilisation plus ample, mais aussi de la production d’hypothèses qui puissent permettre de réutiliser les données incorporées en cet objet pour d’autres investigations futures. Le régime de la collecte de données concerne l’autographie, la fixation en une configuration iconique dense des traces des données et des instruments qui ont été nécessaires pour cette collecte. L’allographie relève en revanche des stratégies de digitalisation des données (de-densification) en vue d’une réutilisation de ces dernières pour d’autres objectifs à venir et en vue d’une généralisation. Le régime de l’allographie permet aussi de répéter les expériences sur les données en les rendant falsifiables. Pour simplifier, on pourrait affirmer que l’image autographique témoigne d’une relation indicielle[8] avec le phénomène observé ou détecté (le support d’inscription maintient sa pertinence), alors que l’image allographique se détache de cet ancrage du support pour poursuivre un parcours de schématisation, grâce aux règles de notation, qui la fera devenir une sorte d’image-modèle pour d’autres phénomènes à investiguer. Il s’agit enfin d’une image prédictive, d’une image qui donne des instructions pour d’autres recherches et qui, par conséquent, est orientée vers le futur.

Notre analyse des méthodes prendra donc en considération, pour l’archéologie, la prospection aérienne et surtout les prospections géophysiques[9]. La prospection aérienne est bien une photographie, mais elle met en valeur des caractéristiques choisies du sol. Étant une photographie à rayons X et, par conséquent, sélective, elle permet de s’émanciper du localisme de la trace photographique (autographie) et d’atteindre à un certain degré de répétitivité (allographie) et de falsifiabilité. Cette prospection rend possible la détection des processus qui ont présidé à la formation du sous-sol par la représentation des propriétés de ce dernier.

En ce qui concerne l’astrophysique, nous nous consacrerons à l’analyse spectrale et à la mise en relation des détections selon différentes longueurs d’ondes, se situant entre l’astronomie gamma et l’astronomie radio et permettant la détection des évolutions temporelles des différents astres. Le spectre d’un astre permet l’individuation de sa température, composition chimique, vitesse de rotation, et donc des procès de sa formation, durée et explosion. La caractéristique de l’astrophysique est que le spectre électromagnétique permet la transduction facile entre une détection et l’autre, une longueur d’onde et l’autre : le spectre électromagnétique permet de voir comment un objet détecté dans une longueur d’onde est visualisable (ou pas) à travers une autre longueur d’onde, une autre échelle (voir Nazé, à paraître), etc. De ce point de vue, on pourrait déjà affirmer que l’astrophysique manipule facilement les traces des processus du ciel, puisque ces données deviennent des data set disponibles par implémentation informatique à un nombre infini de visualisations, selon différents points de vue et angles de pertinence, un répertoire d’images utiles à modéliser d’autres réalités à venir. En tant que data set, l’image devient ainsi reconfigurable à partir d’un changement contrôlé de ses paramètres de visualisation, changement de perspective visant à l’exploration. Il ne s’agit donc plus d’une image, mais d’un environnement virtuel qui produit des modes d’actualisation possibles de données.

1.1 L’image en astrophysique : la mosaïque temporelle

Partons de l’astrophysique et de l’analyse spectrale, avec trois types d’images qui permettent d’envisager trois moments différents dans la construction des iconographies, et qui témoignent de trois manières de codifier visuellement les procès temporels.

Nous commencerons par la description des images-résultats, voire des images qui sont considérées comme des visualisations « finales », qui intègrent dans leur topologie plusieurs détections différentes de la lumière et qui composent ce qu’on a appelé « objet » – dans ce cas spécifique un objet astral. Nous poursuivrons avec des visualisations « partielles » des astres, visualisations qui dépendent d’un seul instrument de détection. Nous procéderons donc par démontage avec les images d’astrophysique, et par montage (de l’image qui recueille les premières données jusqu’à l’image finale) avec les images d’archéologie.

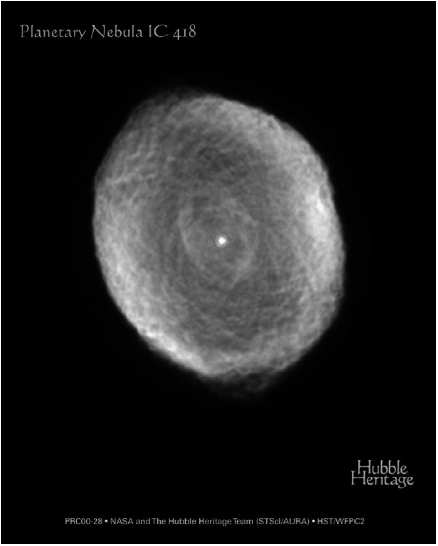

Comment faire pour connaître l’âge, le moment de la naissance et de la mort des astres ? C’est à travers la collecte de la lumière selon les différentes longueurs d’ondes qu’on peut tenter d’identifier l’histoire d’un astre. Prenons le cas des nébuleuses, qui évoluent très rapidement, et considérons l’image de la spirograph nebula (photo 1), qui est un résidu des gaz éjectés par une petite étoile agonisante.

Photo 1

NASA et The Hubble Heritage Team

La consistance lumineuse du gaz fluorescent est la traduction en image des sauts des électrons sur des orbites d’énergie supérieures à celles qui sont identifiables par les longueurs d’ondes du spectre visible, dans ce cas ultraviolettes. La chute des électrons sur l’orbite inférieure produit une énergie dont la différence de potentiel est visualisée dans l’image par le biais de la différence chromatique qui va du rouge au bleu. Les régions les plus centrales de la nébuleuse, qui sont aussi les plus proches de l’étoile agonisante, sont les plus exposées aux rayons ultraviolets ; ici l’oxygène et l’azote sont excités au degré maximum et rayonnent dans le bleu, c’est-à-dire à travers des longueurs d’ondes courtes et de forte fréquence. Dans les régions le plus en périphérie, ce rayonnement ultraviolet est affaibli par l’absorption et parvient à n’exciter que l’hydrogène, qui réémet dans le domaine de la lumière visible de couleur rouge, ici la couleur du refroidissement. Dans l’image, le rouge et le bleu témoignent des deux moments extrêmes à l’intérieur desquels a eu lieu le processus de transformation de température. La durée de cette transformation de température entre les valeurs maximales de réchauffement et les valeurs maximales de refroidissement est codifiable en image par la différence chromatique entre le rouge et le bleu. On pourrait bien dire que la distance entre le bleu et le rouge, qui équivaut à la longueur du diamètre de la nébuleuse, et donc à une durée spatio-temporelle, montre la transformation du phénomène de son début à sa fin et de sa température maximale à sa température minimale. La topologie de l’image de cet astre, la distance et la modulation chromatique entre les deux couleurs opposées, qui sont tout à fait contrôlables et mesurables à travers des simulations, mettent en scène des distances spatio-temporelles. Il ne s’agit pas, en effet, d’une relation semi-symbolique classique entre des termes catégoriels opposés, étant donné que l’image met en scène, d’une part, la modulation tensive entre les termes opposés de la catégorie chromatique sur le plan de l’expression et, d’autre part, le processus de transformation, et pas seulement les points de début et fin, sur le plan du contenu. Nous voyons ainsi que le rouge et le bleu ne renvoient pas de dates d’explosion, mais ils révèlent en image la transformation d’un objet. On voit donc que la profondeur spatio-temporelle du ciel peut être saisie et mesurée à travers la collecte de la lumière dans différentes longueurs d’ondes et à travers la mise en image, par codification chromatique, eidétique et topologique, des transformations chimiques et de températures. Par conséquent, on peut, grâce à l’image, lire le passé d’un objet astral. Mais on peut aussi, une fois intégrée la représentation de ces informations à la représentation d’autres étoiles appartenant à différentes « espèces » – chacune rendue à une étape différente de leur existence –, arriver à identifier des typologies et faire des hypothèses sur l’évolution et l’orientation future d’une transformation. À partir d’une image conçue par le biais de la codification chromatique, topologique et eidétique, on peut mesurer non seulement la transformation d’un état d’étoile à un état de nébuleuse, mais aussi le processus qui mènera cet astre jusqu’à sa mort, à savoir le moment où l’on ne pourra plus l’appeler « nébuleuse ». Déjà, à partir des fréquences de détection qui se révèlent pertinentes à la détection, on peut faire des hypothèses sur la durée des événements, étant donné que, à partir des zones du spectre sensibles à la détection, on peut prévoir les rythmes et les vitesses du développement de ces mêmes événements.

Ces types d’images ont pour fonction de rassembler les diverses captations obtenues et de s’offrir ainsi comme des informations sur l’identité des astres, à savoir des photographies non pas de ce que l’objet est au moment de la captation, mais de son histoire. Ce sont donc des images qu’on pourra nommer des mosaïques temporelles : elles sont construites par sommation intégrée des processus de transformation de l’astre qui sont codifiés en des phases de la vie (naissance, développement, mort).

Cette image, on peut aussi l’appeler image finale d’un astre parce qu’elle peut être saisie comme la transduction de plusieurs scénarisations (les différentes détections selon des longueurs d’ondes différentes) qui permettent enfin une intelligibilité des transformations. La « clôture » ou la stabilisation iconographique de cette image intégrée se présente comme la prestation fictive d’une observation potentiellement interminable qui permet une domestication de l’investigation et, ainsi, l’institutionnalisation d’un objet.

1.2 Les images en série

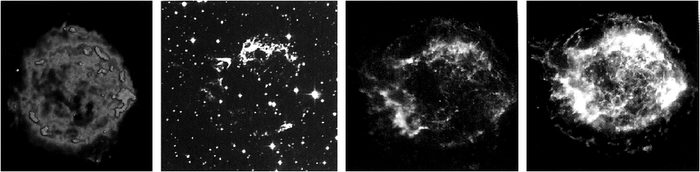

Les visualisations qui mettent en scène non pas la traduction finale des détections, mais les différents moments de détection d’un même astre, à savoir le processus de constitution d’une image-mosaïque temporelle, problématisent le fait que les avancées technologiques qui permettent les différentes détections ne s’effectuent pas parallèlement à l’évolution chronologique des astres. Si l’on ne peut pas identifier la date de naissance ou de mort de certains astres, notamment, c’est parce qu’on n’arrive pas à capitaliser l’alignement des traces de lumière obtenues à travers les diverses captations par les différentes astronomies. Ainsi, en ce qui concerne les supernovas, il a fallu attendre les avancées techniques de l’astronomie X et gamma pour pouvoir fabriquer des mosaïques temporelles – comme on a pu en voir un exemple plus haut. La vie adulte d’une supernova est détectable à travers des longueurs d’ondes à basses fréquences comme celles du visible ou de l’infrarouge, mais sa naissance est détectable dans les rayons UV, rayons X ou gamma, c’est-à-dire dans les observations astronomiques qui, seules, captent des phénomènes à des fréquences élevées – ce qui n’avait pas été possible jusqu’à très récemment. Chaque phase de la vie d’un astre, chaque processus qui a lieu en un certain laps de temps n’est captable que par certaines longueurs d’ondes. Il existe des astres dont on a pu obtenir l’histoire complète, et d’autres dont l’image-mosaïque attend encore des confirmations par d’autres détections superposables : très souvent, on n’arrive à dater la naissance d’un astre que longtemps après les premières observations de sa vie adulte. En effet, le moment de l’explosion/naissance est obtenu à travers des détections qui sont devenues fiables au cours des vingt dernières années. Les processus de la vie adulte de l’astre ont cependant été détectés il y a plus de quarante ans à travers les captations dans la longueur d’onde des rayons visibles. Les quatre images ci-dessous (photo 2) montrent le résidu de la supernova Cassiopée A.

Photo 2

De gauche à droite : NRAO/AUI ; MDM/R. Fesen ; NASA/CXC/SAO ; NASA/CXC/SAO.

La première est une image radio et la deuxième, une image optique ; les deux dernières ont été obtenues par le télescope Chandra en rayons X à une distance de quelques années l’une de l’autre. À partir des restes de l’explosion qu’on obtient avec l’image radio, et la mesure de sa vitesse d’expansion obtenue grâce à la troisième image, en rayons X, les astrophysiciens ont pu faire l’hypothèse, à partir des théories de la relativité générale, qu’elle a dû exploser en 1680. Avec un nouveau dispositif du télescope Chandra, on a pu confirmer enfin ces hypothèses sur la date de l’explosion. La possibilité d’obtenir une bonne datation dépend ainsi de la synchronisation entre les événements du ciel et les avancées techniques.

Ces visualisations « partielles » montrent les processus qui amènent à fabriquer des images-mosaïques qui font la synthèse des divers moments d’observation et de détection ; ces images, témoignant des moments d’observation différents, doivent se traduire mutuellement afin de composer une mosaïque qui stratifie toutes les phases de l’événement. Cette série de visualisations met en scène le rapport entre les différentes puissances des domaines de détection et l’effort progressif pour recueillir tous les éléments nécessaires pour la constitution d’une image finale et, enfin, d’un objet.

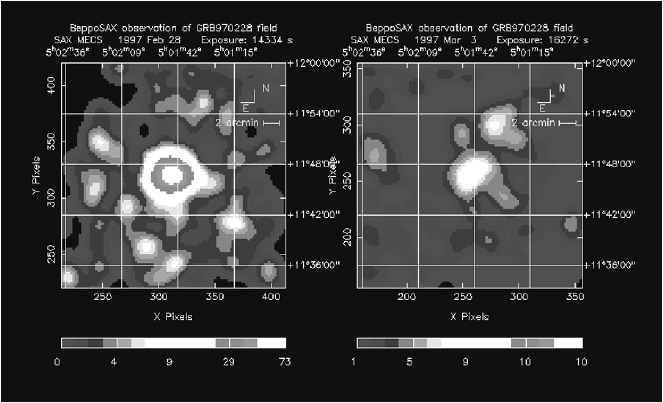

1.3. Les images-mesures

Si l’on peut considérer la première image (photo 1) comme une image composite, qui met en scène la sommation des données par superposition, et les quatre images en série (photo 2) comme des confirmations et des preuves mutuelles de l’observation à travers diverses méthodes de détection et en des temps différents, cette dernière image (photo 3), représentant la première localisation exacte d’un sursaut gamma en rayons X par le satellite Beppo-SAX, assume le statut antérieur d’épreuve, à savoir de construction visuelle qui est censée être exploitée, complétée et confirmée à travers d’autres images et d’autres calculs.

Photo 3

BeppoSAX/Team.

Quand on veut calculer le moment de l’explosion d’une étoile qui a abouti à la formation d’un trou noir, l’image-mesure (photo 3) nous montre à quelle distance spatio-temporelle cette explosion a eu lieu par rapport à notre espace-temps. On obtient cette distance en calculant la différence d’intensité d’émission de la lumière dans les différents domaines de longueurs d’ondes – des résultats gamma jusqu’aux résultats des astronomies, visible et radio, au cours d’un certain laps de temps. Par exemple, dans les cas de la formation des trous noirs, les champs gravitationnels provoquent une telle libération d’énergie que seul le domaine gamma peut la détecter. Mais l’astronomie gamma, faute de capteurs à haute définition pour détecter les sursauts, ne peut donner des informations sur les sources des explosions des astres et de la formation de trous noirs qu’en calculant la distance temporelle qu’il faut à ces sursauts pour devenir détectables par les autres longueurs d’ondes en tant que résidus. On doit donc attendre que les sursauts gamma refroidissent et deviennent visibles en rayons X après quelques heures ou, dans le domaine optique, après quelques jours et, dans le domaine radio, après quelques semaines. Cette image montre que la captation des sursauts résiduels en rayons X a permis d’identifier les astres à partir desquels l’explosion d’une étoile et la formation d’un trou noir ont eu lieu. L’écart entre le rouge et les autres couleurs met en évidence la distance entre la source de l’explosion et les sources de la détection : plus l’écart du rouge au bleu et au vert est important, plus la source est distante et plus notre regard vers le passé est puissant. Le rapport spatial, que la grille rend mesurable, entre le bleu et le rouge, montre la durée du refroidissement progressif du sursaut.

Cette image montre enfin la sensibilité relative des divers domaines de longueurs d’ondes à un même phénomène ; on obtient ainsi la représentation de ce phénomène à travers la différence chromatique et la distance topologique entre deux couleurs, qui représentent l’espace-temps qu’il faut pour que les sources de l’événement parcourent tous les domaines de sensibilité du spectre, des ondes gamma aux ondes radio.

On peut aussi remarquer, avant de passer aux images produites en archéologie, que les trois cas pris en considération peuvent renvoyer à autant d’usages des images dans des genres discursifs différents. Le premier cas, la mosaïque temporelle, implique un régime iconographique accepté, stabilisé : il s’agit d’une image finale et isolée, destinée à la vulgarisation, où la densité d’enchaînement entre les images est presque nulle. Dans le deuxième cas, au contraire, la séquence de visualisations de Cassiopée A appartient à un régime discursif qui prend en compte des avancées expérimentales et montre les ajustements d’une recherche en acte. La mise en scène des quatre détections indique les parcours pas toujours parallèles entre la progression chronologique de la vie d’un astre et les phases de la recherche scientifique. Dans le troisième cas, celui du mesurage du sursaut gamma, l’image montre un stade encore en amont : elle illustre les zones de frontière entre les différents processus qui vont constituer un événement, phases dont la constitution dépend encore une fois de différentes sensibilités à la lumière.

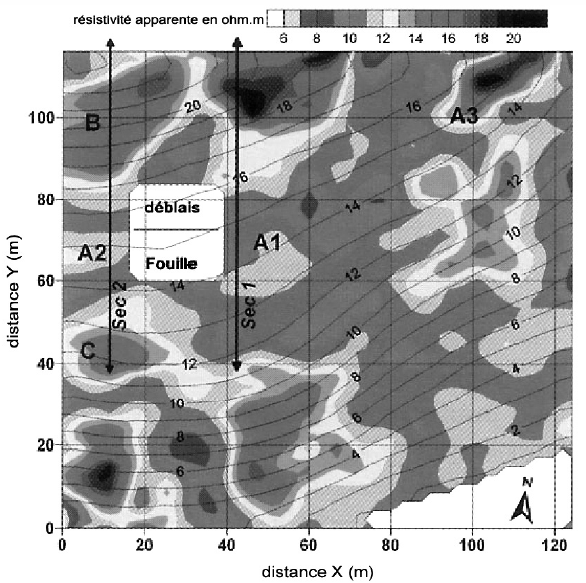

2. La superposition des images en archéologie

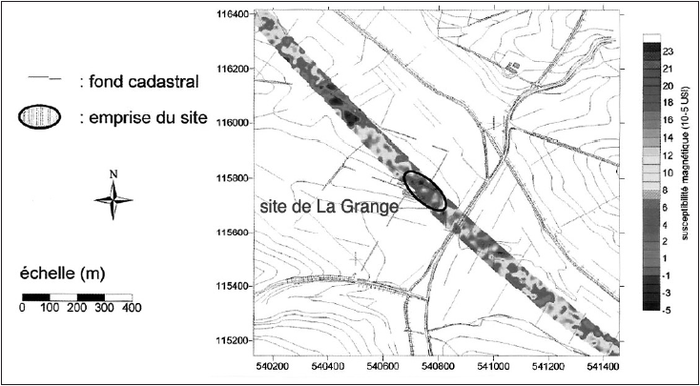

Abordons à présent, bien que brièvement, les stratégies de fabrication des images en archéologie. L’image (photo 4), qui apparaît, en termes de syntaxe figurative[11], comme très semblable à la troisième image décrite dans le domaine de l’astrophysique, appartient à la prospection géophysique en archéologie, et plus précisément à la prospection électrique.

Photo 4

Bordeneuve à Beaugas, Lot-et-Garonne, 1988. Superposition de l’image électrique horizontale et de la topographie (Martinaud, 2005 : 30).

Cette méthode exploite une propriété physique, la résistivité électrique, afin de prélever des informations sur les structures du sous-sol. Cette propriété physique permet de caractériser la difficulté que le courant électrique rencontre en traversant certains matériaux, comme les terrains argileux. On peut obtenir les mesures des résistivités électriques en injectant dans le sol un courant de faible intensité et de fréquence connue. Ce courant crée dans le sol un potentiel électrique variable dans l’espace mesuré ; la différence de potentiel entre le courant injecté et la réponse des zones du sol donne les valeurs de la résistivité électrique. Voilà qu’on retrouve, dans les méthodes de la géophysique, ces stratégies de fabrication des visualisations qu’utilise une énonciation-exploration et dont Jacques Fontanille (2007) a décrit le fonctionnement pour l’imagerie médicale et pour la biologie. Plus précisément, cette énonciation-exploration permet de mesurer les zones de sensibilité d’un corps à certains phénomènes construits artificiellement en laboratoire. Ici, dans l’imagerie, l’actant de l’énonciation qui permet la fabrication des visualisations est non pas la lumière, mais un processus d’exploration induit artificiellement, se fondant sur des tensions entre excitation et relaxation de forces : certaines sensibilités sont excitées et les réponses à ces excitations mêmes sont exploitées pour produire des images, voire des images révélatrices[12].

Dans cette image, les différences chromatiques entre le rouge et le vert renvoient aux différences de résistivité électrique des diverses zones du sous-sol, et donc à la présence de structures plus ou moins profondes, plus ou moins dures, plus ou moins calcaires, plus ou moins bien conservées. Le contraste entre les propriétés physiques dans les différentes zones d’un même milieu permet de faire des hypothèses sur les structures présentes dans le sous-sol, sur leurs positions dans la profondeur et sur leur état de conservation. Le quadrillage que l’on voit sur l’image sert d’instrument de paramétrage : ce quadrillage est projeté sur l’image électrique et mesure la distance entre un point et celui de la zone prise en considération (à savoir la distance entre les électrodes présentes dans le sol). C’est grâce à ce quadrillage qu’on obtient des résultats interprétables et répétables.

Comme le montre cette autre image (photo 5), pour pouvoir déterminer le lieu de la fouille ou les endroits où il faut prendre d’autres mesures à partir d’autres méthodes d’investigation, il faut mettre en rapport les résultats de différentes résistivités électriques illustrées par les zones chromatiques avec d’autres formes de représentation, tel le fond cadastral.

Photo 5

Site de la Grange, Haute Garonne. Dossiers d’Archéologie, no 308 (Marmet et alii, 2005 : 38).

La concentration du rouge indique une zone où les valeurs de la résistivité sont très élevées et suggère la présence de structures plus superficielles ou bien plus calcaires qu’aux alentours.

Dans d’autres images, on voit des stratégies représentationnelles différentes se superposant (fond cadastral et prospection électromagnétique, dessin 3D de la stratification des strates du sous-sol et photographie aérienne, etc.). Les superpositions les plus intéressantes pour notre comparaison sont pourtant celles qui mettent en relation les images-mesures de la prospection électromagnétique avec les images produites par la prospection aérienne. La prospection aérienne vise à étudier les anomalies du sous-sol à travers au moins quatre types d’indicateurs au sol[13] :

les indicateurs phytographiques, qui révèlent les anomalies de la végétation là où il y a des perturbations du sous-sol ;

les indicateurs hydrographiques qui n’apparaissent qu’en présence de certaines situations climatiques, par exemple un orage ;

les indicateurs pédographiques, dus aux différences de la couleur du sol qui révèlent les cultures anciennes ;

les microreliefs qui sont visibles par une lumière radiante.

Quand on superpose les images produites par la prospection aérienne et celles de la prospection électromagnétique, on obtient des images comme la prochaine (photo 6), où l’hétérogénéité des méthodes de détection, au contraire de l’astrophysique, permet une intravision diagrammatique.

Dans des images comme celle-ci, on a affaire à deux syntaxes figuratives juxtaposées : l’intravision diagrammatique est justement un interstice entre deux systèmes de pertinence, entre deux régimes de regard. L’intravision diagrammatique est une forme de visibilité nouvelle produite par la transposition réciproque de deux régimes de pertinence perceptive et de la résultante de deux unités de mesure dont il faut trouver une commensurabilité. L’intravision diagrammatique est une vision interstitielle qui permet d’apercevoir une possible transponibilité de relations d’un système à l’autre. Cette commensurabilité envisagée est supportée, sur le plan de l’expression, par des réseaux de relations diagrammatiques qui se caractérisent de manière contrastive et qui permettent de construire, sur le plan du contenu, des valeurs différentielles. Mais il ne s’agit pas de simple isomorphisme entre les plans. L’intravision diagrammatique est, au contraire, dynamique parce qu’elle permet de reconstruire des patterns en évolution, voire saisir des syntaxes, à la fois sur le plan de l’énoncé (processus des événements et des objets observés) et sur le plan de l’énonciation (processus d’investigation).

Photo 6

Prospections magnétiques autour des palais de rois perses, superposées aux photos aériennes par le centre archéologique de Persepolis ; Dossiers d’Archéologie, no 308 (2005 : 11).

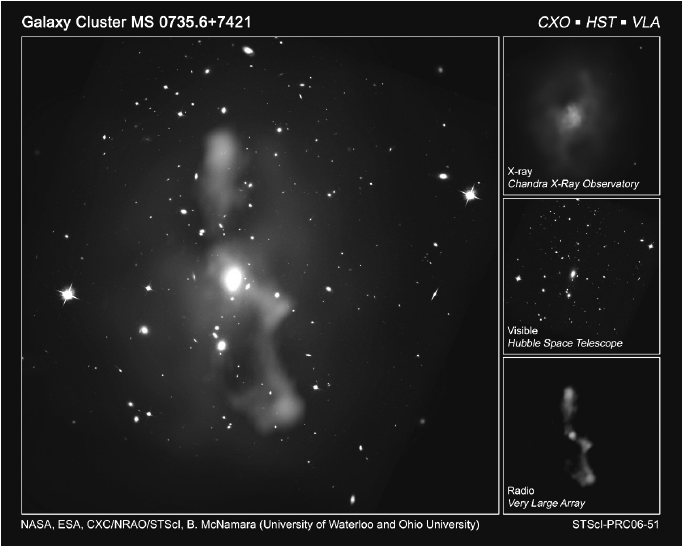

3. Superposition intégrée et superposition diagrammatique

Les images qui ont un statut d’épreuve (images-mesures) partagent la même syntaxe figurative en astronomie et en archéologie[14], mais les images composites finales sont tout à fait différentes et c’est sur cela que nous voudrions porter notre attention pour avancer des conclusions.

Les images en astrophysique visent à sommer, superposer, intégrer – phagocyter presque – les traces ; bref, à réduire l’hétérogénéité des captations dans une seule image, comme dans l’exemple de l’amas de galaxie (photo 7), qui montre très clairement comment l’image finale intègre les images provenant des différentes détections afin de stabiliser l’identité d’un objet. Cette image finale peut être à son tour traitée de nouveau avec des filtrages, des décompositions, des ajustements, et produire ainsi d’autres images et d’autres objets (image en tant que data set).

Photo 7

En ligne : http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2006/51/images/a/formats/print.jpg (page consultée le 8 octobre 2009).

De la sorte, l’image d’un astre vise un double but : construire une bonne référence pour l’astre en question (autographie), mais aussi constituer une base de comparaison pour d’autres astres par le fait de composer et recomposer les relations entre processus temporels et captations lumineuses. Ces relations fournissent en effet des modules commensurables et superposables (allographie). En astrophysique, enfin, la « bonne » référence est moins confirmée par l’invariance iconographique que par les manipulations qu’elle permet (filtrages, ajustements paramétrés, etc.), lesquelles peuvent s’avérer utiles pour la formulation de nouvelles hypothèses et découvertes. En astrophysique, comme dans beaucoup d’autres disciplines, plus une référence va loin, plus elle devient efficace (Latour, 1985), car elle est alors davantage utilisable. Cela se produit lorsque ses modules sont articulables : la fiabilité de la référence est coextensive du réseau de diffusion, de sa plasticité, c’est-à-dire – encore une fois – de la modularité permise par l’intégrabilité des différents systèmes de détection. La vérification/falsification d’une image est l’issue d’une confrontation entre les données captées dans une longueur d’onde et les données captées dans une autre longueur d’onde.

Dans cette image finale de l’amas de galaxie, tout se passe comme si les visualisations qui la composent possédaient une consistance « transparente » vis-à-vis des autres images (règles de notationnalité) ; le but final étant une superposition qui homogénéise les traces des captations différentes. Tout se passe comme si les visualisations partielles visaient à compacter, dans l’image finale, ce qui est dispersé dans l’univers – puisqu’il s’agit de construire des simulacres de cohésion de ce qui, en réalité, est diffus dans le temps et dans l’espace. L’image finale est toujours celle qui a assimilé toutes les mesures : c’est dire que le point d’arrivée de l’iconographie astronomique est l’homogénéisation des traces. Cette image a en fait comme objectif de compacter les processus différents de l’univers en une mosaïque qui totalise et intègre les processus temporels en les transformant en des phases : la naissance, la croissance et l’extinction d’un astre. Dans ces images finales, il s’agit de dater, par le biais d’une étude des processus (de transformation chimique, de température, de rotation, etc.), pour ensuite profiler des phases du développement de l’astre (naissance, explosion, extinction, etc.). Elles visent enfin à transformer les processus en phases, chaque phase permettant de synthétiser les processus et de les visualiser en tant qu’« unités d’objet ». Or, tout cela est loin d’être vrai pour l’iconographie de l’archéologie, où une mesure ou une méthode de détection n’est jamais intégrée ni totalement intégrable à l’autre. En archéologie, les images-mosaïques ne tendent point à l’intégration des traces, ni à devenir des images-modèle pour une série d’autres investigations (allographie). Bien au contraire, elles mettent en scène l’hétérogénéité des méthodes de recherche (intravision diagrammatique), leur impossibilité de se recomposer en unité et de visualiser des unités d’objets : c’est bien la multiplication spatiale et le déploiement temporel que les images de cette partie de l’archéologie visent. Cette impossibilité d’homogénéisation permet non seulement une double ou une multiple vision du même événement (ce qui arrive aussi dans le cas de l’astrophysique), mais aussi et surtout une méta-vision, une vision nouvelle sur les possibles commensurabilités et incommensurabilités de points de vue. C’est la non-commensurabilité totale qui permet l’investigation dans le cas de l’archéologie, une investigation qui se fonde sur la dissimilation des traces.

Chaque image en archéologie doit montrer la diversité des méthodes de mise en relation des surfaces avec le sous-sol, ou des différentes parties du sous-sol ; chaque méthode d’enquête met en scène un processus d’exfoliation de quelque chose de compact. Tout se passe comme si chaque système de captation et de représentation fonctionnait par « prélèvement successif » de toutes les couches stratifiées dont le sous-sol est constitué : les stratégies de captation et de représentation visent à dissimiler les stratifications. L’ensemble visuel, composé des résultats obtenus à travers les paramètres différents, met en évidence l’effort de porter au jour, à la surface, ce qui est en profondeur, enfoui, et d’extraire l’hétérogène là où il y a une homogénéité.

En somme, la fonction des images en archéologie est tout à fait différente de celle qu’elles assument en astrophysique : à partir de l’homogène et du compact, il faut parvenir à une exfoliation du sous-sol, en en montrant toute la diversité. Chaque couche doit en montrer une autre, ou plusieurs autres, dont elle peut s’extraire : c’est par la dissimilation que l’on peut parvenir à voir et à opérer. C’est ce même processus que l’image est censée mettre en évidence.

Pour conclure

L’astrophysique et l’archéologie présentent des images de deux types différents de virtualité de l’objet de la perception : l’objet de l’astronomie nous est caché parce qu’il est trop diffus, lointain et distal ; celui de l’archéologie, parce que sa stratification est trop compacte. Il s’ensuit que, en astrophysique, les images actualisent l’objet par des assimilations qui compactent l’évanescent et qui visent justement la représentation de certains phénomènes en les transformant en une « totalité d’objet », et cela est possible à travers des plaques/modules du spectre qui sont commensurables ; alors que, en archéologie, les images fonctionnent par dissimilation de ce qu’elles actualisent, c’est-à-dire par dissimilation au sein d’une matière stratifiée et compacte. En astrophysique, on opère par superposition et ajustement de modules et de stocks de lumières ; en archéologie, par différenciation d’enveloppes et de pellicules des couches. Les hypothèses sur les temporalités doivent par conséquent être formulées à travers l’identification de la succession des hétérogénéités de ces enveloppes et pellicules.

Tout cela entraîne un rapport différent à la datation. En astrophysique, elle est basée sur un enregistrement des processus et, en archéologie, sur des mises en relation des couches et donc des phases du sous-sol. Ce n’est que par l’exfoliation des couches en profondeur, et donc des phases d’un territoire, qu’on peut reconstruire, en archéologie, des processus d’occultation et de formation de résidus. En astrophysique, c’est le contraire : on obtient une datation en traduisant les processus en des phases.

On voit bien que si le but de l’astrophysique est de visualiser des phénomènes en les représentant en tant qu’objets isolés, l’archéologie, s’appuyant sur les méthodes de la géophysique, vise la représentation non pas d’objets isolés, mais bien d’un « paysage » de forces qui peut révéler les rapports réciproques entre couches temporelles appartenant à différentes strates du sol. C’est seulement à l’intérieur d’« images-cartographies » (photo de fond de ciel comportant de multiples objets) – qui ressemblent plutôt à des catalogages visuels – que l’astrophysique produit des « paysages » d’objets qui permettent la visualisation des rapports temporels réciproques entre les objets et qui visent la représentation d’une totalité spatio-temporelle.

Parties annexes

Note biographique

Maria Giulia Dondero

Maria Giulia Dondero est chercheuse qualifiée au Fonds national belge de la recherche scientifique (FNRS) et travaille à l’Université de Liège où elle poursuit des recherches en sémiotique visuelle, notamment sur l’image dans le discours scientifique. Elle a dirigé plusieurs numéros de revues et est l’auteure d’une quarantaine d’articles en langues française, italienne et anglaise publiés dans des revues de sémiotique, de communication et d’esthétique (Nouveaux actes sémiotiques, Protée, RS/SI, Visible, Communication et langages, Recherches en communication, Voir barré, Locus Solus, Il Verri). Elle a publié récemment deux ouvrages : Semiotica della fotografia. Investigazioni teoriche e pratiche d’analisi, avec P. Basso Fossali (Guaraldi, 2006 et 2008) et Le Sacré dans l’image photographique. Études sémiotiques (Hermès Lavoisier, 2009).

Notes

-

[1]

Je tiens à remercier vivement la responsable du dossier, Catherine Allamel-Raffin, pour avoir lu et commenté cet article.

-

[2]

Bruno Latour donne un exemple de cette stratégie d’analyse lorsqu’il construit son montage photo-philosophique du sol amazonien de Boa Vista. Ici, l’enjeu est de suivre à la trace le processus de production des images : l’interprétation se trouve à mimer l’expérience productive des images. Voir à ce sujet B. Latour (2001), en particulier le chap. 2, « Sol amazonien et circulation de la référence ».

-

[3]

Charles Goodwin a écrit des pages très importantes à cet égard. Je ne signale ici que quelques articles parmi les plus importants (Goodwin, 1994, 1995, 1996, 1999). Voir aussi les travaux de Lorenza Mondada (2000, 2005, 2008).

-

[4]

En fait, une image peut assumer tantôt le statut de résultat de l’observation et du mesurage, tantôt le statut de preuve, ou bien d’épreuve (à savoir de construction hypothétique à vérifier grâce à d’autres séries d’images, d’équations, de calculs), tantôt le statut de résultat de calculs, d’addition et recomposition des données, de stabilisation iconographique d’un phénomène, de prévision, etc.

-

[5]

De plus, il serait nécessaire d’analyser la manière dont les disciplines se « déclinent » dans les différents genres discursifs de la littérature scientifique : du discours de la recherche (les comptes rendus de laboratoire) jusqu’au discours des articles de vulgarisation. Les mêmes images peuvent en fait assumer des statuts très différents en passant d’un genre à l’autre (voir Dondero, 2007 et 2009c).

-

[6]

Pour une étude des pratiques d’investigation du sol par la vision et le toucher en archéologie, voir Goodwin (2000).

-

[7]

Sur l’iconicité, voir Bordron (2000, 2004) et, en ce qui concerne la stabilisation des objets scientifiques en image, voir Bordron (2009) et Dondero (2009a).

-

[8]

À ce sujet, voir Dondero (2009a). Pour une lecture peircienne de la production d’images en astrophysique, voir Allamel-Raffin (2004).

-

[9]

Il s’agit de procédures, non invasives, à inventaire, qui sont liées à une chronologisation relative qui vise à étudier la relation entre strates du sol et du sous-sol, à l’inverse de la méthode de la fouille, invasive, qui est liée à une chronologie absolue qui vise à faire correspondre des objets et des événements à des phases précises du passé. Pour plus de précisions à ce sujet, voir Dabas et alii (2006).

-

[10]

On invite le lecteur à visiter les différents sites Internet pour mieux comprendre les caractéristiques chromatiques des images reproduites dans cet article. Ces images de l’astrophysique sont libres de droits.

-

[11]

Entendons ici, par syntaxe figurative, la manière dont les formes s’inscrivent et se stabilisent sur un support. À ce sujet, voir Fontanille (2004).

-

[12]

À ce sujet, voir le no 308 des Dossiers d’Archéologie (Collectif, 2005).

-

[13]

En ligne : http://www.archeologie-aerienne.culture.gouv.fr/fr/ (page consultée le 8 octobre 2009).

-

[14]

Le rapport entre recherche et vulgarisation est très différent en astronomie et en archéologie. En effet, en archéologie, la vulgarisation n’est pas une véritable « traduction » des genres discursifs consacrés à la recherche, elle a une totale autonomie et ses sujets sont centrés sur la mythisation des grandes civilités et des célèbres personnages du passé.

Références bibliographiques

- Allamel-Raffin, C. [2004] : La production et les fonctions des images en physique des matériaux et en astrophysique, thèse de doctorat, Strasbourg, Université Louis Pasteur.

- Bordron, J.F. [2000] : « Catégories, icônes et types phénoménologiques », Visio, vol. 5 n° 1, 9-18 ;

- Bordron, J.F. [2004] : « L’iconicité », dans A. Hénault et A. Beyaert (dir.), Ateliers de sémiotique visuelle, Paris, PUF, 121-154 ;

- Bordron, J.F. [2009] : « Expérience d’objet, expérience d’image », Visible, n°5 (à paraître).

- Collectif [2005] : « La prospection géophysique », Dossiers d’Archéologie, n° 308 ;

- Dabas, M., L. Guyard L. et T. Lepert [2005] : « Gisacum revisité. Croisement géophysique et archéologie », Dossiers d’Archéologie, n° 308, 52.

- Dabas, M., H. Delétang, A. Ferdière et C. Jung [2006] : La Prospection, Paris, Éd. Errance, coll. « Archéologiques ».

- Daston, L. et P. Galison [1992] : « The Image of Objectivity », Representations, no 40, 81-128 ;

- Daston, L. et P. Galison [2007] : Objectivity, Cambridge (MA), Zone Books.

- Dondero, M. G. [2007] : « Les images anachroniques de l’histoire de l’univers », E/C, revue de l’Association italienne d’études sémiotiques (AISS). En ligne : http://www.ec-aiss.it/archivio/tematico/visualita/visualita.php (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Dondero, M. G. [2009a] : « L’image scientifique : de la visualisation à la mathématisation et retour », Nouveaux Actes Sémiotiques. En ligne : http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2907 (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Dondero, M. G. [2009b] : « L’iconographie des fluides entre science et art », dans A. Beyaert-Geslin et M. Colas-Blaise (dir.), Le Sens de la métamorphose, Limoges, PULIM ;

- Dondero, M. G. [2009c] : « Le rapport entre texte et image dans la littérature de l’astrophysique. Le cas des trous noirs », dans D. Banks, L’Image dans le texte scientifique. Journées de l’ERLA n° 9, Paris, L’Harmattan (à paraître).

- Fontanille, J. [2004] : Soma et Séma. Figures du corps, Paris, Maisonneuve et Larose ;

- Fontanille, J. [2007] : « Les systèmes d’imagerie scientifique. Questions sémiotiques », E/C, revue de l’Association italienne d’études sémiotiques (AISS). En ligne : http://www.ec-aiss.it/index_d.php?recordID=339 (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Fontanille, J. [2008] : Pratiques sémiotiques, Paris, PUF.

- Galison, J. [2002] : « Images scatter into data. Data gather into images », dans B. Latour et P. Weibel (dir.), Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art, Karlsruhe, MIT Press & ZKM, 300-323.

- Goodman, N. [1968] : Languages of Art, Indianapolis, Bobbs Merrill.

- Goodwin, C. [1994] : « Professional Vision », American Anthropologist, vol. 96, no 3, 606-633. En ligne : http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/94prof_vis.pdf (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Goodwin, C. [1995] : « Seeing in Depth », Social Studies of Science, vol. 25, no 2, 237-284. En ligne : http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/95see_depth.pdf (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Goodwin, C. [1996] : « Transparent Vision », dans E. Ochs, E. A. Schegloff et S. Thompson (dir.), Interaction and Grammar, Cambridge, Cambridge University Press, 370-404. En ligne : http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/96trans_vis.pdf (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Goodwin, C. [1997] : « The Blackness of Black : Color Categories as Situated Practice », dans L. B. Resnick, R. Säljö, C. Pontecorvo et B. Burge (dir.), Discourse, Tools and Reasoning : Essays on Situated Cognition, Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 111-140. En ligne : http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/97black.pdf (page consultée le 8 octobre 2009) ;

- Goodwin, C. [2000] : « Practices of Seeing : Visual Analysis. An Ethnomethodological Approach », dans T. van Leeuwen et C. Jewitt (dir.), Handbook of Visual Analysis, Londres, Sage Publications, 157-182. En ligne : http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/00pract_see.pdf (page consultée le 8 octobre 2009).

- Latour, B. [1985] : « Les “vues” de l’esprit. Une introduction à l’anthropologie des sciences et des techniques », Culture Technique, numéro spécial, n°14, 5-29. En ligne : http://www.bruno-latour.fr/articles/article/18-VUES-ESPRIT.pdf (page consultée le 8 octobre 2009 ;

- Latour, B. [(1999) 2001] : L’Espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris, La Découverte.

- Marmet, E. (en coll. avec L. Aubry, C. David et C. Bobée) [2005] : « Les occupations anciennes des sols », Dossiers d’Archéologie, n° 308, 38.

- Martinaud, M. [2005] : « Prospection géophysique et sites préhistoriques », Dossiers d’Archéologie, n° 308, 30.

- Mondada, L. [2000] : « La construction du savoir dans les discussions scientifiques. Apports de la linguistique interactionnelle et de l’analyse conversationnelle à la sociologie des sciences », Revue Suisse de Sociologie, vol. 26, no 3, 615-636 ;

- Mondada, L. [2005] : Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes ;

- Mondada, L. [2008] : « Production du savoir et interactions multimodales. Une étude de la modélisation spatiale comme activité pratique située et incarnée », Revue d’Anthropologie des Connaissances, vol. 2, no 2, 267-289.

- Nazé, Y. [2010] : « Images de l’Univers, l’Univers en images », Visible, no 6 (à paraître).

- Rastier, F. [2001] : Arts et Sciences du texte, Paris, PUF.

Liste des figures

Photo 1

NASA et The Hubble Heritage Team

Photo 2

De gauche à droite : NRAO/AUI ; MDM/R. Fesen ; NASA/CXC/SAO ; NASA/CXC/SAO.

Photo 3

BeppoSAX/Team.

Photo 4

Bordeneuve à Beaugas, Lot-et-Garonne, 1988. Superposition de l’image électrique horizontale et de la topographie (Martinaud, 2005 : 30).

Photo 5

Site de la Grange, Haute Garonne. Dossiers d’Archéologie, no 308 (Marmet et alii, 2005 : 38).

Photo 6

Prospections magnétiques autour des palais de rois perses, superposées aux photos aériennes par le centre archéologique de Persepolis ; Dossiers d’Archéologie, no 308 (2005 : 11).

Photo 7

En ligne : http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2006/51/images/a/formats/print.jpg (page consultée le 8 octobre 2009).