Résumés

Résumé

Fortement médiatisé, le débat sur les fusions municipales a occupé le devant de la scène montréalaise pendant les deux années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la loi créant la nouvelle ville de Montréal en janvier 2002. Abordant la controverse entourant les fusions municipales sous un angle nouveau, cet article la situe dans le contexte de la transformation des rapports interethniques au Québec en mettant l’accent sur la place occupée par la variable linguistique. Pour faire ressortir les enjeux ethniques et linguistiques liés à cette réforme, peu explorés dans les récentes études, nous examinons la façon dont la dimension linguistique a teinté l’ensemble de ce débat et faisons ressortir la centralité de la variable linguistique, d’abord comme argument fondamental des villes à statut bilingue, puis comme transcendant l’ensemble du débat sur les défusions.

Abstract

There are four medium-large cities (MLCs) in Québec, namely : Gatineau, Sherbrooke, Saguenay and Trois-Rivières. They are set apart from the other medium-sized cities by their higher populations, by their more solid and diversified economic base, and by their role as administrative capitals in their respective regions. None of these cities are located in the immediate vicinity of the major urban centres of Montréal and Québec City, and in this sense they do not constitute satellite cities. An analysis of their demographic and economic trends during the period 1971-2000 reveals that Gatineau and Sherbrooke, respectively, have seen the best growth and have the best outlook for the future ; that since the 1990s, Trois-Rivières has had precarious stability, and that the city of Saguenay has been going through a phase of relative decline over the past decade. The total weight of these four MLCs in Québec’s economic and demographic profile is fairly small ; however, they will certainly be at the focus of public policy dealing with the development of the administrative regions of which they serve as the regional hubs.

Corps de l’article

Fortement médiatisé, le débat sur les fusions municipales a occupé le devant de la scène montréalaise pendant les deux années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la loi créant la nouvelle ville de Montréal en janvier 2002. Principaux protagonistes dans un conflit qui les oppose au gouvernement du Québec, les élus municipaux des banlieues de l’île de Montréal, notamment ceux des municipalités à statut bilingue, dénoncent la disparition de leurs villes au profit d’une mégaville centrale jouissant de pouvoirs jugés démesurés par rapport à ceux des nouveaux arrondissements. S’inscrivant en continuité avec la traditionnelle opposition des municipalités locales à toute tentative de regroupement forcé[1], ce débat se caractérise par le passage d’une argumentation d’ordre économique, administratif et social, à une argumentation reposant davantage sur les variables ethnique et linguistique. Mise en veilleuse pendant une quinzaine de mois, la polémique suscitée par l’imposition de la réforme municipale s’est réactivée à la suite de l’élection du Parti libéral du Québec, en avril 2003, perçue comme un passeport pour les défusions. Même si la question linguistique n’est pas, comme auparavant, au coeur de l’argumentation des anciennes municipalités à statut bilingue, elle se retrouve tout de même en filigrane de l’ensemble des discussions portant sur les défusions.

Abordant la controverse entourant les fusions municipales sous un angle nouveau, cet article la situe dans le contexte de la transformation des rapports interethniques au Québec, en mettant l’accent sur la place occupée par la variable linguistique. Visant à mettre en évidence les enjeux ethniques et linguistiques liés à cette réforme, peu explorés dans les récentes études[2], il examine la façon dont la dimension linguistique a teinté l’ensemble du débat sur la réforme structurelle des municipalités et en fait ressortir la centralité, d’abord comme argument fondamental des villes à statut bilingue, puis comme transcendant l’ensemble du débat sur les défusions[3]. Cette prédominance de la variable linguistique apparaît liée, notamment, au contexte particulier de l’île de Montréal, où la fin de l’entente tacite qui permettait jusqu’alors aux anglophones de s’autogérer sur le plan municipal est largement dénoncée par les villes à statut bilingue qui prennent le leadership de la lutte contre la réorganisation territoriale imposée par l’État.

Mettant en lumière la conjoncture sociopolitique dans laquelle se situe la réforme, la première partie de l’article décrit la situation particulière du Québec et la spécificité du contexte ethnolinguistique et municipal montréalais. Puis, après avoir présenté quelques faits saillants de la réorganisation municipale, la deuxième section retrace la dynamique du mouvement d’opposition en mettant en évidence l’évolution du discours des élus municipaux des banlieues de l’île de Montréal et les stratégies qu’ils ont utilisées pour tenter d’en contrer la mise en place. Traitant essentiellement du débat sur les défusions, la troisième partie en fait ressortir la dynamique et les principaux enjeux en portant une attention particulière à la question linguistique. En conclusion, l’ensemble du débat sur la réforme municipale à Montréal est replacé dans le cadre plus large de la transformation des rapports ethniques au Québec.

1. La situation ethnolinguistique au Québec et la spécificité du contexte montréalais

Caractérisé par la présence historique de deux principaux groupes ethnolinguistiques – les Canadiens français et les Canadiens anglais[4] –, le Québec a été le lieu, au cours des dernières décennies, d’un réaménagement majeur des relations entre ces deux collectivités. À l’origine de cette transformation, on retrouve trois enjeux liés à la question linguistique, soit : une situation alliant bilinguisme institutionnel et unilinguisme de chacun des deux groupes, une anglicisation massive des jeunes immigrants dans les institutions scolaires du groupe canadien-anglais, un unilinguisme anglais quasi total dans le secteur de l’économie (Rocher, 2002), largement contrôlé par une élite d’origine anglo-britannique, où les Canadiens français étaient confinés à des postes de niveau inférieur (Levine, 1997). À cela s’ajoute un mouvement d’affirmation collective des Québécois d’ethnicité canadienne-française[5] (Chevrier, 1997a et 1997b) qui s’articule autour d’un courant néo-nationaliste privilégiant la création d’un État fort, susceptible d’en « promouvoir les intérêts » (Levine, 1997, p. 84).

C’est sur l’île de Montréal des années soixante que ces enjeux ressortaient particulièrement. C’est là en effet que la division ethnique du travail était la plus marquée[6] et que la menace d’anglicisation était la plus forte. C’est également là, où cohabitaient une population majoritairement d’origine française (62 %) et un important groupe d’origine britannique (18,1 %) auquel se sont largement intégrés les allophones (19,9 %)[7], que les tensions linguistiques se sont manifestées avec le plus d’acuité (Linteau, 1992 ; Levine, 1997 ; Chambers, 2000 ; Robert, 2000).

S’inscrivant dans le cadre du développement d’un État québécois « démocratique, administratif et interventionniste », qui devient le moteur des profonds changements structuraux qui marquent le Québec à partir des années soixante (Pelletier, 1992, p. 615), la transformation des rapports entre Canadiens français et Canadiens anglais a été accompagnée de mesures visant à franciser l’espace public et à renforcer la position du groupe canadien-français sur les plans économique, politique et culturel (Juteau, 2000). Mises en oeuvre dans différents secteurs de la vie publique – éducation, santé et services sociaux, administration, économie –, ces réformes inversent progressivement les rapports traditionnels entre ces deux groupes. S’articulant, entre autres, autour de la variable linguistique, elles favorisent l’émergence de nouvelles frontières définies à partir du marqueur linguistique qui se voit attribuer une valeur symbolique par les deux communautés (Bourhis et Landry, 2002). Ne recoupant que partiellement les frontières basées sur l’origine ethnique, ces frontières linguistiques prendront de l’importance au fil des ans, allant jusqu’à occulter les frontières ethniques entre les Canadiens français et les Canadiens anglais qui, désormais, se perçoivent eux-mêmes en tant que « francophones » ou « anglophones »[8].

Dans un contexte de déclin démographique[9], où l’insertion des immigrants à la collectivité québécoise d’ethnicité canadienne-française est au centre des préoccupations gouvernementales, ce réaménagement des rapports intergroupes se traduit, sur le plan institutionnel, par une réduction du pouvoir des Canadiens anglais, notamment dans le secteur de l’éducation, lieu principal de l’intervention étatique en matière linguistique. En assurant la scolarisation et la socialisation des élèves d’origine immigrante dans les écoles primaires et secondaires de langue française, la Charte de la langue française de 1977 affaiblit le réseau scolaire du groupe d’ethnicité canadienne-anglaise (Juteau, 2000 ; Bourhis et Landry, 2002) en réduisant son bassin traditionnel de clientèle, largement composé d’allophones. Encore là, c’est surtout sur l’île de Montréal que les effets de la charte sont les plus perceptibles. Ainsi, alors qu’en 1976-1977, seulement 15 % des élèves allophones de l’île fréquentaient l’école française[10], ce taux était de 79 % en 1997-1998 (MEQ, 1999). Ces transferts vers l’école française réduisent considérablement la taille relative du réseau scolaire anglophone qui, alors qu’il accueillait 41,5 % des effectifs scolaires de l’île en 1977-1978, n’en recevait plus que 25,7 % en 1994-1995 (Levine, 1997).

Outre les législations linguistiques, d’autres facteurs tels que le déclin de l’immigration d’origine britannique et l’exode des Québécois de langue anglaise, l’interventionnisme de l’État, la faiblesse de l’économie québécoise et la question nationale, considérée par certains comme la « menace » séparatiste, ont contribué au rétrécissement du bassin institutionnel des Québécois d’ethnicité canadienne-anglaise (Caldwell, 1992 et 2002 ; Bourhis, 2001). Ce n’est cependant pas la crainte de perdre leur langue qui inquiète les anglophones du Québec, c’est plutôt l’affaiblissement de leur réseau institutionnel et les conséquences qui en découlent sur le plan de l’accessibilité des services (Chambers, 2000), que ce soit au sein du système d’éducation, de la santé et des services sociaux, ou encore sur le plan de la vie associative.

La situation municipale sur l’île de Montréal avant la fusion

Au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme municipale, le 1er janvier 2002, le territoire de l’île de Montréal comprend la Ville de Montréal et vingt-sept autres municipalités autonomes, dont quatorze possèdent officiellement le statut de villes bilingues depuis l’entrée en vigueur de la Loi 57, en 1983. Concrètement, la plupart de ces municipalités à statut bilingue fonctionnent surtout en anglais, langue d’usage de leurs élus, de leurs employés municipaux et d’une part importante de leurs citoyens[11]. Ces municipalités jouissent de tous les pouvoirs décisionnels qui leur sont accordés en vertu de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur l’organisation territoriale municipale[12]. Ainsi, gérée par un conseil municipal élu par l’ensemble de ses citoyens, chaque ville a un pouvoir de gouvernance sur tous les aspects relevant de sa juridiction tels que l’emprunt et la taxation, l’embauche et la gestion de personnel. Légalement considérée comme une « personne morale », chaque municipalité fonctionne de façon autonome à l’intérieur de ses limites territoriales et de ses champs de compétence (Hétu et Duplessis, 2001, p. 522).

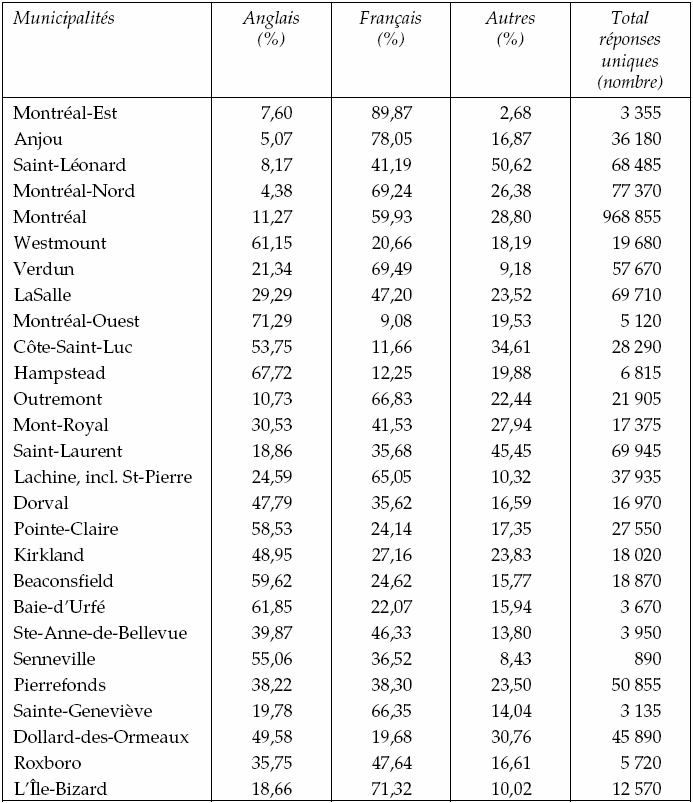

Considérée globalement, la population de l’île de Montréal comprend 1 749 510 personnes dont la majorité est de langue maternelle française (53,4 %), les anglophones et les allophones représentant respectivement 18,9 % et 27,7 % de la population totale de l’île[13]. Ce portrait sommaire occulte toutefois la complexité ethnolinguistique de l’île où persiste un phénomène de concentration spatiale dont l’origine remonte à la fin du XIXe siècle, alors qu’existait un clivage important entre les Canadiens français, catholiques pour la plupart, et les Canadiens anglais d’origine britannique, et majoritairement de religion protestante (Linteau, 1992 ; Gubbay, 2000 ; Veltman, 2000). En effet, considérées isolément pour chacune des municipalités, les données sur la langue maternelle (réponses uniques) montrent que la part relative des deux principaux groupes linguistiques varie sensiblement d’une ville à l’autre, passant, pour le français, de 9,1 % à 89,9 %, et pour l’anglais, de 4,4 % à 71,3 % (tableau 1).

Tableau 1

Répartition de la population des municipalités de l’île de Montréal selon la langue maternelle (%), réponse uniques, découpage géographique avant fusion, 1996

C’est surtout dans les villes de l’ouest de l’île que se concentre la population d’expression anglaise. C’est là aussi qu’on retrouve un bon nombre de transferts linguistiques vers l’anglais, comme langue d’usage publique et comme langue parlée à la maison (Levine, 1997). À l’opposé, les municipalités situées plus à l’est ou au centre de l’île ont une vaste population de langue maternelle française, la part relative de cette langue variant entre 59,9 % et 89,9 %. Deux villes de l’ouest de l’île, Sainte-Geneviève et l’Île-Bizard, ont également une vaste population de langue maternelle française, tandis que deux villes du centre-nord, Saint-Léonard et Saint-Laurent, où la population francophone est relativement importante, se caractérisent par une forte présence allophone.

Sur le plan démographique, les municipalités de l’île sont très hétérogènes, Montréal étant la plus populeuse avec 1 016 376 personnes, tandis que la taille des autres villes varie entre 906 résidents (Senneville) et 81 581 (Montréal-Nord). Huit villes ont une population inférieure à 10 000 résidents, tandis que sept en comptent plus de 50 000[14]. Il existe en outre une forte disparité sur le plan socioéconomique entre les diverses municipalités de l’île, le revenu moyen des citoyens de 15 ans et plus variant entre 64 185 $ (Westmount) et 18 335 $ (Montréal-Nord), tandis que la part relative des gens gagnant 60 000 $ et plus varie entre 29,5 % (Westmount) et 1,8 % (Sainte-Geneviève)[15]. En plus de Westmount, les villes les mieux nanties (plus de 40 000 $) sont Hampstead, Senneville, Baie-d’Urfé, Montréal-Ouest, Beaconsfield, Mont-Royal et Outremont. À l’inverse, outre Montréal-Nord, les villes les moins favorisées (moins de 25 000 $) sont Saint-Léonard, Montréal-Est, Montréal, Sainte-Geneviève, LaSalle, Saint-Laurent, Lachine[16], Anjou et Verdun. Les neuf autres municipalités se situent entre ces deux extrêmes. Il est intéressant de noter que, sur les dix-huit villes ayant contesté la réforme imposée par Québec devant les tribunaux, seulement deux sont parmi les villes les moins bien nanties.

Ces caractéristiques sociodémographiques, ethnolinguistiques et économiques se reflètent sur la vie politique et communautaire des diverses municipalités de l’île, chacune ayant sa spécificité, tant sur le plan de la gestion et des services à la population qu’en ce qui concerne le cadre de vie, les activités culturelles et de loisirs, l’accessibilité des élus, les règlements municipaux, etc.[17]. À Côte-Saint-Luc, par exemple, la toponymie, le programme d’activités, la présence d’un Ménorah devant la bibliothèque, et le fonctionnement même de la municipalité témoignent de l’importance de sa population anglophone d’origine juive (Arcandet al., 2001), tandis qu’à Westmount, seule ville de l’île à gérer son propre réseau hydro-électrique, les valeurs anglo-protestantes de ses fondateurs se refléteraient, entre autres, dans le mode de fonctionnement de type consensuel du conseil de ville et dans le caractère restrictif du règlement de zonage visant à protéger le patrimoine architectural et environnemental situé sur le territoire de cette municipalité (Gubbay, 2000 ; Marsan, 2000 ; Arcandet al., 2001). Autre exemple du caractère distinct des municipalités, Saint-Laurent, ville où 70 % de la population est d’origine ethnique autre que canadienne, britannique ou française[18], mise sur le développement industriel en créant son propre Technoparc où se sont implantées de nombreuses entreprises de haute technologie (Arcandet al., 2001).

2. L’opposition à la réforme municipale : dynamique et enjeux

Découlant d’une volonté gouvernementale de réduire le nombre de municipalités dans trois grandes régions métropolitaines du Québec (Montréal, Québec, Outaouais), la réforme municipale change radicalement la situation politique montréalaise. Amorcée avec la création de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), en juin 2000, et les travaux du Comité aviseur (printemps-été 2000)[19] qui tentait de trouver une solution acceptable pour toutes les municipalités de l’île, cette réforme se concrétise par l’adoption, en décembre 2000, de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (projet de loi no 170)[20].

Sur l’île de Montréal cette loi crée une seule entité municipale composée de vingt-sept arrondissements, dont plusieurs issus des anciennes municipalités locales qui perdent ainsi leur pouvoir de gouvernance, c’est-à-dire leur capacité de gérer les affaires municipales de façon autonome. Concrètement, ces villes perdent leur personnalité juridique, mais aussi le pouvoir qu’elles détenaient auparavant sur tous les aspects relevant de leur juridiction, notamment l’emprunt et la taxation, la gestion et l’administration des services, l’adoption et l’application des lois et règlements municipaux de même que l’embauche et la gestion de personnel.

En ce qui concerne Montréal, la Loi sur la réorganisation municipale est assortie d’une disposition d’ordre linguistique affirmant le caractère français de la nouvelle ville qui sera officiellement « une ville française »[21]. Parallèlement, le gouvernement adopte le projet de loi no 171 qui modifie la Charte de la langue française quant aux conditions d’attribution du statut bilingue : alors qu’auparavant ce statut était accordé, sur demande, aux villes dont la population comprenait 50 % de citoyens non francophones, on exige dorénavant 50 % de citoyens de langue maternelle anglaise. Tout en maintenant le statu quo en ce qui concerne les villes ayant déjà le statut « bilingue », qui pourront le conserver comme arrondissement, ce resserrement implique qu’il sera désormais quasi impossible qu’un arrondissement puisse obtenir le statut bilingue (Lessard, 2000 ; Leclerc, 2002), considérant le rétrécissement de la communauté de langue maternelle anglaise.

Ainsi, en mettant en oeuvre un réaménagement d’ordre territorial et politique, l’État québécois insère, dans sa réforme, une dimension linguistique qui laisse supposer une volonté d’assurer la pérennité du fait français et de contrer la menace d’une éventuelle minorisation des francophones sur l’île de Montréal[22]. Cette introduction de la dimension linguistique dans la législation sur la réforme municipale, qui a relancé les discussions sur la question politico-linguistique à Montréal, a contribué à la judiciarisation du débat sur les fusions municipales en fournissant aux villes à statut bilingue une argumentation susceptible d’être entendue par les tribunaux.

Adoptée en juin 2001, à la suite de diverses pressions et des recommandations du Comité de transition, la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (projet de loi no 29) adoucit quelque peu les effets des deux lois précédentes en augmentant les pouvoirs des arrondissements dans certains domaines, notamment en matière d’urbanisme, et en garantissant l’inclusion des villes qui bénéficiaient du statut bilingue dans un arrondissement à statut bilingue (Assemblée nationale du Québec, 2001). À cela s’ajoute une décision du Comité de transition qui prévoit que les documents officiels de la nouvelle ville devront être disponibles en français et en anglais.

Malgré ces assouplissements, les pertes des anciennes villes n’en sont pas moins réelles dans plusieurs secteurs. Ainsi, sur le plan structurel, l’alourdissement et la complexification des structures et la réduction du nombre d’élus par entité territoriale éloignent les citoyens des instances décisionnelles, ce qui, à plus ou moins long terme, pourrait se traduire par un affaiblissement de leur capacité d’influencer les décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur la vie collective des communautés locales. Sur le plan politique, la concentration du pouvoir au conseil municipal de la mégaville, la réduction du nombre total d’élus locaux et la faiblesse des pouvoirs accordés aux conseillers d’arrondissements dont le rôle se limite, en quelque sorte, à la gestion et à l’administration des services relevant des domaines de compétence des arrondissements, affecte le pouvoir de gouvernance des collectivités locales qui doivent désormais se conformer aux grandes orientations décidées par le conseil municipal de la nouvelle ville. Enfin, sur le plan symbolique, la perte de prestige liée à la présence d’un maire et d’un conseil municipal autonome pourrait affecter, à plus ou moins long terme, la vitalité ethnolinguistique de la collectivité anglophone[23].

Fortement médiatisé, le mouvement d’opposition à la réforme municipale sur l’île de Montréal présente une dynamique spécifique se traduisant par une mobilisation massive des élus municipaux et des citoyens de banlieue, notamment ceux des villes de l’ouest de l’île qui, pour la plupart, bénéficient du statut de ville bilingue. Menée successivement par l’Union des municipalités de banlieue sur l’île de Montréal (UMBM)[24] puis, après le dépôt des projets de loi nos 170 et 171, par les élus municipaux eux-mêmes, la résistance à la réforme imposée par Québec donne lieu à différents types d’actions visant à convaincre – et même à forcer – le gouvernement à renoncer à ce projet.

À cet égard, deux grandes étapes peuvent être distinguées. D’abord, il y a intensification du débat sur l’avenir de la région montréalaise, qui ressort comme étant un enjeu majeur, tant pour l’État québécois que pour les maires des municipalités de l’île. Puis, lorsque la menace de regroupement municipal se précise, les élus et les citoyens de la plupart des banlieues de l’île s’y opposent systématiquement.

L’avenir de la région montréalaise : la position des maires de banlieue[25]

L’émergence du mouvement d’opposition à la réforme municipale peut être associée au rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales (1999) qui, pour l’île de Montréal, préconise une réduction radicale du nombre de municipalités. Rejetée par les élus de banlieue, mais accueillie favorablement par le maire de Montréal, puis par le gouvernement, cette recommandation est à l’origine de l’intensification du débat sur l’avenir socioéconomique de Montréal. Ainsi, alors que dans la foulée du projet « une île, une ville », du maire Bourque, le gouvernement québécois préconise le regroupement des villes de l’île, les maires de banlieue, inquiets pour la survie de leur municipalité, rejettent carrément cette option, privilégiant plutôt la création d’une instance décisionnelle supra-municipale couvrant tout le territoire de l’île, mais ne dispensant pas de services et n’ayant aucun pouvoir de taxation.

Sous le leadership de l’UMBM, l’action des élus municipaux montre une volonté d’assurer le développement socioéconomique de la région montréalaise, à laquelle s’ajoute cependant un souci constant pour la sauvegarde de leur autonomie et de leurs pouvoirs municipaux. Concrètement, cette double préoccupation suscite deux types d’actions. D’une part, désireux de favoriser la croissance économique de la région montréalaise, les élus municipaux pressent le gouvernement d’agir pour doter le Grand Montréal d’une instance stratégique supra-municipale[26], organisent un sommet sur l’avenir de la région montréalaise (mars 2000), présentent des mémoires et interviennent à la Commission permanente de l’aménagement du territoire[27], et participent aux travaux du Comité aviseur et à ceux du Comité des élus, créé par le Comité aviseur pour examiner certains des aspects particuliers à la région montréalaise (Comité des élus, 2000 ; Bernard, 2000). D’autre part, soucieux de préserver l’autonomie de leurs municipalités et d’en assurer la survie, ils commandent études et sondages sur le coût et l’impact des fusions municipales[28], mènent une campagne de sensibilisation auprès de leurs citoyens, proposent leur propre vision de la réorganisation municipale[29] et, enfin, s’opposent vigoureusement, par voie de résolutions municipales, à tout regroupement territorial forcé[30].

Les principaux arguments à l’encontre d’un regroupement forcé reposent sur le principe du respect de la démocratie et de l’autonomie des villes, et sur l’existence d’autres moyens pour assurer la relance économique de la région montréalaise. On évoque aussi divers arguments d’ordre économique, notamment des hausses de taxes.

Même si elle ne fait pas partie de l’argumentation de l’UMBM, la question linguistique n’est pas totalement absente de cette première phase du débat puisque le maire Bourque y fait allusion occasionnellement lorsqu’il fait la promotion de son projet « une île, une ville »[31] ou en souligne les avantages à la ministre Harel[32] (Cardinal, 2000). Cette question est aussi abordée lors d’un sondage commandé par la Ville de Montréal et réalisé en mars 2000 auprès de 504 citoyens de l’île de Montréal (dont 253 habitent une ville de banlieue) qui, à 81 %, appuient « l’idée de maintenir le statut francophone de la métropole et de conserver les droits linguistiques des municipalités déjà reconnues bilingues dans l’hypothèse d’un regroupement » (Ville de Montréal, 2000a)[33].

Par ailleurs, bien que la participation des anglophones à cette première étape du débat ait été assez discrète, ceux-ci sont tout de même préoccupés par un éventuel regroupement municipal. Ainsi, lors de sa 18e convention annuelle, Alliance Quebec[34] incite les conseils municipaux des villes de banlieue à tenir un référendum sur la réforme et demande au gouvernement de respecter la volonté des citoyens qui se prononceraient contre les fusions (AQ, 1999b).

Préoccupé par l’impact d’un éventuel regroupement sur le statut bilingue des municipalités, Alliance Quebec demande aussi au gouvernement d’amender la Charte de la langue française afin d’assurer le passage du statut bilingue à toute nouvelle entité issue d’une telle réforme. Dans la même foulée, il adopte une résolution stipulant que la Charte de la langue française devrait être amendée pour réduire, de 50 % à 10 %, le pourcentage d’anglophones (English-speaking) requis pour obtenir le statut bilingue, et prie le gouvernement d’accorder automatiquement ce statut à toute municipalité ou institution comprenant moins de 10 % d’anglophones, qui adopterait une résolution exprimant son désir de l’obtenir. Plus largement, Alliance Quebec exhorte la Communauté urbaine de Montréal (CUM) à demander le statut bilingue et, à l’instar de Hampstead et de Montréal-Ouest, exige l’installation immédiate d’affiches bilingues dans les municipalités à statut bilingue et le bilinguisme des employés de la CUM travaillant dans ces municipalités (AQ, 1999a et 1999b). Parallèlement, des voix s’élèvent pour inciter les anglophones du Québec à se prendre en mains afin d’assurer la vitalité linguistique de leur communauté et la survie de leurs institutions ou demander au gouvernement d’assouplir ses politiques linguistiques (notamment, Anthony Housefather, 1999). Pour sa part, John E. Trent, professeur de science politique à l’Université d’Ottawa, rappelle que les municipalités sont le bastion de la participation politique des anglophones et invite le gouvernement à consolider le droit aux services bilingues advenant une future restructuration municipale (Trent, 1999).

Autre stratégie, même opposition : de la mobilisation politique à la contestation juridique

La deuxième étape du mouvement d’opposition peut être divisée en deux phases distinctes, mais intimement liées, associées respectivement au dépôt du rapport du Comité aviseur et au dépôt du projet de loi no 170.

La première phase est surtout marquée par la déception et l’inquiétude de l’UMBM à la suite des recommandations du Comité aviseur qui préconise le regroupement de toutes les municipalités de l’île en une seule grande ville composée de 27 arrondissements (Bernard, 2000), et par de vives réactions de la part des élus de banlieue dont certains rejettent carrément les conclusions de ce rapport. Elle se caractérise aussi par le retrait progressif de l’UMBM en tant que leader de la lutte anti-fusion, cet organisme laissant aux élus de chacune des municipalités le soin de faire valoir des arguments qui leur sont spécifiques. Concrètement, elle se traduit par des dissensions, chez les maires de banlieue, quant à l’impact des recommandations du Comité aviseur sur les pouvoirs et l’autonomie des villes et au choix de l’approche stratégique susceptible de contrer le projet, et dans plusieurs municipalités, par la tenue de consultations locales et l’adoption de résolutions dénonçant les conclusions du rapport du Comité aviseur[35].

Se distinguant par un élargissement du débat sur la restructuration municipale, la première phase se caractérise également par l’implication croissante des députés libéraux du Québec dans ce dossier. À cet égard, soulignons les consultations publiques menées par les députés libéraux de l’ouest de l’île (Gyulai, 2000a), les efforts des libéraux pour retarder l’adoption du projet de loi no 170 jusqu’à ce que les citoyens aient été consultés, et leur prise de position contre le projet de loi no 171, perçu comme un danger pour la paix linguistique sur l’île de Montréal (Assemblée nationale du Québec, 2000c et 2000d). À cela s’ajoute l’engagement pris par le Parti libéral quelques jours avant le dépôt du projet de loi no 170, de tenir des référendums portant sur l’annulation des fusions et d’en respecter les résultats dans l’éventualité où il formerait le prochain gouvernement (PLQ, 2000). Confiantes dans cette promesse, qui sera à l’origine de la réouverture du débat lors de la campagne électorale du printemps 2003, la plupart des municipalités de l’île adopteront d’ailleurs une résolution de défusion au cours de l’année 2001 (DémocraCité, s.d.a).

La deuxième phase se caractérise par un accroissement de la mobilisation politique des élus et des citoyens, ainsi que par l’évolution et la diversification de l’argumentation développée à l’encontre du projet de fusion, celle-ci variant selon les municipalités et le type d’acteurs impliqués. Ainsi, même si la question d’une éventuelle augmentation de taxes demeure un des arguments économiques majeurs, on craint également l’impact du regroupement sur le développement économique municipal, sur les relations de travail et sur l’accessibilité des élus et des services, mais aussi sur la sauvegarde de l’identité locale, du sens d’appartenance et du cadre de vie des citoyens. Au-delà de ces arguments, on dénonce le caractère antidémocratique du projet de fusion et l’absence d’études d’impact. À cela s’ajoute, pour les élus et les citoyens des villes à statut bilingue, la crainte de perdre ce statut et les avantages qui s’y rattachent, ainsi que celle d’être privés de l’autonomie politique dont ils jouissaient jusqu’alors dans leurs municipalités. Cette double préoccupation sera d’ailleurs à l’origine de l’émergence de la question des droits linguistiques des anglophones en tant qu’argument central des municipalités à statut bilingue.

Élaborant une stratégie commune, les maires et autres élus des banlieues de l’île utilisent divers moyens pour contrer le projet de fusion, notamment la tenue de référendums, sondages ou autres types de consultation, la signature de pétitions, l’organisation de marches et autres manifestations populaires, la parution d’encarts publicitaires dans les grands quotidiens ou les journaux locaux ainsi que des campagnes d’affichage où municipalités et citoyens signifient leur rejet des fusions forcées (Anonyme, 2000 ; Girard, 2000). À cela s’ajoutent de nombreuses prises de position publiques dénonçant, entre autres, le caractère antidémocratique du projet de loi, l’absence d’études d’impact et, dans le cas des municipalités à statut bilingue, l’abolition d’une institution vitale pour la communauté d’expression anglaise. Sur le plan stratégique, cette phase atteint son apogée avec le dépôt de recours juridiques intentés, contre le gouvernement, par des citoyens et des municipalités de l’île qui manifestent ainsi une volonté ferme de prendre tous les moyens disponibles pour assurer la survie de leur municipalité.

À l’initiative du groupe DémocraCité, organisme parapluie voué à « la défense des droits démocratiques en relation avec les fusions municipales » (DémocraCité, s.d.b), la contestation juridique se poursuit, au lendemain de l’adoption de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, avec les recours légaux intentés, d’abord par Baie-d’Urfé et par Westmount, puis par seize autres municipalités de l’île dont la plupart jouissent du statut de ville bilingue[36]. Se prolongeant jusqu’en Cour suprême[37], cette lutte juridique, qui entretiendra pendant plusieurs mois l’espoir de faire invalider la loi sur la réforme municipale, marque un virage tant sur le plan stratégique, où des actions formelles visant à contrer le projet de loi sont engagées, que sur celui de l’argumentation qui, dans le cas des villes à statut bilingue, repose essentiellement sur les droits historiques de la minorité anglophone d’origine britannique tels que garantis par la Constitution canadienne et par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés[38].

La sauvegarde du statut bilingue, et des avantages qui s’y rattachent, ressort comme étant une des préoccupations majeures, aussi bien pour les élus et les citoyens des municipalités ayant ce statut que pour Alliance Quebec. Cet organisme dénonce d’ailleurs le resserrement des critères d’obtention du statut bilingue, considéré comme une tentative étatique pour « définir la communauté d’expression anglaise de la façon la plus restrictive qui soit », niant ainsi la diversité de cette communauté composée de citoyens de langue maternelle anglaise, mais aussi de citoyens utilisant l’anglais depuis nombre d’années, tout en n’étant pas de langue maternelle anglaise (AQ, 2001 et s.d.b).

À cela s’ajoute une vive inquiétude pour la survie de leur municipalité, considérée comme une institution essentielle à la vitalité de la communauté anglophone du Québec et son dernier lieu d’expression politique. Pour Alliance Quebec, ce qui est en jeu, c’est le droit des citoyens de communiquer en anglais avec leur municipalité et leur droit à des services en anglais ; c’est aussi la disparition de la Canadian Unity Resolution, adoptée par une quarantaine de municipalités québécoises vers le milieu des années 1990 (Côte-Saint-Luc, 1998) qui signifiaient ainsi leur désir de rester au sein du Canada advenant la souveraineté du Québec[39] (AQ, s.d.a). Des membres de la communauté anglophone s’interrogent d’ailleurs sur les motifs réels de la restructuration municipale, certains suggérant même qu’en réduisant le nombre d’élus municipaux anglophones, notamment ceux des villes ayant adopté cette résolution, le gouvernement péquiste aurait voulu atténuer les risques de partition en cas d’accession du Québec à son indépendance[40].

La question linguistique est au centre de l’argumentation présentée devant la Cour supérieure par les citoyens et les élus des villes à statut bilingue. Ainsi, tout en dénonçant, comme le font les autres municipalités, le caractère antidémocratique de la réforme et son impact anticipé sur les plans socioéconomique et administratif, les villes à statut bilingue appuient l’essentiel de leur lutte anti-fusion sur des critères d’ordre politico-linguistique légitimés en vertu des droits constitutionnels de la minorité anglophone du Québec. La municipalité, dont on souligne parfois la spécificité et l’ancienneté, est présentée comme une institution essentielle au maintien et à la survie de cette minorité, mais aussi comme un symbole de la possibilité de vivre en anglais sur le territoire québécois. Rappelant la vulnérabilité de la communauté anglophone, on insiste sur l’impact négatif de la réforme sur sa vie collective et sa vitalité ethnolinguistique, et sur la nécessité de sauvegarder l’autonomie des institutions municipales à statut bilingue. Enfin, on dénonce la dilution du pouvoir politique des anglophones ainsi que la réduction du contrôle institutionnel qu’ils exerçaient dans leur municipalité (Arcandet al., 2001).

Outre les arguments relatifs à la perte de leur ville et de leurs élus locaux, ce sont d’ailleurs les dispositions à caractère linguistique qui constituent le fondement de la lutte menée par les villes menacées de disparition. À cet égard, on conteste l’enchâssement dans la loi du statut français de la nouvelle ville et on dénonce l’impact de la réforme sur la langue de prestation des services qui, dans les villes à statut bilingue, étaient dispensés dans les deux langues officielles. On déplore aussi le resserrement des critères d’obtention du statut bilingue et la quasi-impossibilité que ce statut soit obtenu à l’avenir (Arcandet al., 2001).

La défaite juridique et la mise en place de la réforme

La défaite juridique des citoyens et des villes contestataires marque la fin du débat public sur les fusions municipales. Se disant très déçus de cet échec, les élus de banlieue, notamment ceux des villes à statut bilingue, fondent désormais leurs espoirs sur la promesse « d’engager un processus pouvant mener à la défusion » faite par le chef libéral Jean Charest à l’automne 2000, et réitérée à la suite de la décision de la Cour suprême (Corriveau, 2001). Créée le 1er janvier 2002, la nouvelle ville de Montréal est dirigée par un conseil de ville comprenant, outre le maire Gérald Tremblay, 72 conseillers dont 33 proviennent des anciennes villes de banlieue. Cinq élus des anciennes municipalités siègent au Comité exécutif (Ville de Montréal, s.d.).

3. L’élection du Parti libéral : un passeport pour la défusion

Mis en veilleuse pendant une quinzaine de mois, le débat sur la réforme municipale s’est réactivé lors de la campagne électorale provinciale du printemps 2003, pour prendre une place importante sur la scène publique québécoise, et surtout montréalaise, après l’élection du Parti libéral du Québec, en avril 2003. Rappelant au gouvernement libéral sa résolution concernant la tenue de « référendums portant sur l’annulation des […] fusions forcées » (PLQ, 2000), perçue comme une promesse de revenir à la situation pré-fusion, les anciennes municipalités, notamment celles de l’ouest de l’île de Montréal, pressent le gouvernement d’amorcer le processus susceptible de mener à la défusion tandis que, de son côté, le maire de Montréal l’incite à ne pas détruire la nouvelle ville.

Tout en précisant qu’il souhaite la réussite des nouvelles villes, le gouvernement présente, à peine deux mois après son élection, deux projets de loi-cadre, dont l’un réglemente la présentation d’éventuelles propositions de réorganisation administrative par les nouvelles villes, tandis que l’autre accorde aux citoyens le droit de se prononcer sur la réforme territoriale et établit un mécanisme de consultation à cet effet (voir Assemblée nationale du Québec, 2003a et 2003b). Il invite, par ailleurs, les maires des mégavilles à présenter un plan de réorganisation visant à améliorer le fonctionnement de leur ville de façon à susciter l’adhésion des citoyens (Gouvernement du Québec, 2003). Cette double action gouvernementale, qui concerne à la fois la mise en oeuvre d’un processus susceptible de mener à la défusion de certains arrondissements, et la possibilité, pour les nouvelles villes, de se donner des outils pour contrer une éventuelle défusion, oriente l’ensemble du débat qui porte d’une part, sur la pertinence des défusions versus l’adhésion à une ville décentralisée et, d’autre part, sur le processus menant à d’éventuelles défusions et sur les conséquences de celles-ci.

Ainsi, tandis que le maire Tremblay multiplie les efforts pour éviter le démantèlement du nouveau Montréal et produit un plan de décentralisation redéfinissant les responsabilités et pouvoirs respectifs de la ville centrale et des arrondissements (Ville de Montréal, 2003a et 2003b), les tenants de la défusion, parmi lesquels on retrouve plusieurs élus des anciennes municipalités à statut bilingue dont certains siègent au conseil de la nouvelle ville, reprennent le flambeau pour réclamer le retour à la situation qui prévalait avant la fusion. Parallèlement au débat public, où les prises de position des défusionnistes s’opposent à celles des partisans d’une ville unifiée, le conseil de ville est le lieu de tensions internes entre le maire Tremblay et certains conseillers favorables à la défusion[41].

La question linguistique depuis la fusion municipale

Au coeur de la contestation juridique du projet de fusion municipale par les villes à statut bilingue de l’île de Montréal, la question linguistique n’est pas évoquée ouvertement par les leaders anglophones à la suite de la fusion municipale de 2002. Ceux-ci mettent plutôt l’accent sur leur désir de récupérer les pouvoirs perdus en raison de l’entrée en vigueur de la réforme[42]. Cependant, bien qu’étant absente de l’argumentation des défusionnistes, cette question se retrouve en filigrane de tout le débat sur les défusions.

Elle est présente, en effet, dans les rumeurs de création d’une ville anglophone dans l’ouest de l’île de Montréal qui aurait, semble-t-il, été discutée lors d’une rencontre entre des ex-maires de l’ouest de l’île et des députés libéraux de ce secteur (Cardinal, 2003a). On la retrouve aussi dans la polémique entourant certaines dispositions du projet de loi no 9 qui prévoient, d’une part, que les arrondissements qui défusionneraient pourraient se regrouper pour former une ou plusieurs villes et, d’autre part, qu’ils pourraient conserver leur statut bilingue même si, selon les nouvelles dispositions de la Charte de la langue française – et compte tenu des données du recensement 2001 – certaines n’y auraient plus droit (Dutrisac, 2003). À cela s’ajoute la controverse suscitée par un éditorial d’André Pratte (2003) qui blâme les élus défusionnistes des anciennes villes à statut bilingue et en appelle aux leaders anglophones pour qu’ils prennent position en faveur de la nouvelle ville, attirant ainsi les critiques du quotidien The Gazette (2003a), qui lui reproche de reprendre à son compte la tentative du chef de l’opposition, Bernard Landry, de polariser le débat sur une base linguistique (McDougall, 2003).

Autre événement à caractère linguistique, la candidature, puis l’élection au conseil de ville d’Anne Myles, ancienne mairesse de Baie-d’Urfé, éveille la controverse en raison de son option défusionniste et de son incapacité à s’exprimer en français (Aussant, 2003b ; Beauvais, 2003 ; Villeneuve, 2003a), et est à l’origine d’actes de vandalisme commis à Baie-d’Urfé (Cardinal et Bérubé, 2003 ; Mennie, 2003). Par ailleurs, une déclaration de l’ancien maire de Montréal, Pierre Bourque, selon laquelle Montréal serait contrôlé par la communauté anglophone (Villeneuve, 2003b), est qualifiée d’outrageante par les leaders anglophones qui accusent M. Bourque de raviver les tensions linguistiques (Cardinal, 2003b ; The Gazette, 2003b).

Au-delà de ces événements, largement diffusés sur la place publique et provoquant de nombreuses prises de position, la variable linguistique se retrouve également, mais d’une façon plus diffuse, dans l’insistance que mettent les médias sur les clivages linguistiques (francophones / non-francophones) et territoriaux (est / ouest)[43], notamment ceux qui sont constatés dans les sondages, ainsi que dans l’emploi politique ou partisan de ces clivages par certains intervenants publics qui, selon la cause qu’ils défendent, en accentuent ou en atténuent l’importance[44].

Mettant en lumière la centralité de la dimension linguistique dans le débat sur la restructuration municipale, notre analyse permet aussi d’entrevoir comment une politique de réaménagement territorial qui est, en principe, neutre sur le plan des rapports ethniques[45], vient modifier en profondeur la dynamique des relations entre les deux groupes majoritaires à Montréal où prévalait jusqu’alors une entente tacite de cloisonnement structurel sur le plan municipal.

La fusion municipale représente, à notre avis, un changement d’ordre qualitatif qui prend tout son sens lorsque replacé dans le vaste mouvement de transformation des rapports sociaux au Québec déclenché par la Révolution tranquille. Depuis l’adoption de la Loi 22, puis de la Charte de la langue française, l’incorporation des immigrants, en milieu scolaire notamment, s’effectue principalement dans les institutions de la majorité francophone (les Canadiens français) qui s’en trouvent, par le fait même, renforcées. Parallèlement, on assiste au rétrécissement du réseau institutionnel de la minorité anglophone – mis sur pied à l’origine par la majorité canadienne-anglaise –, laquelle continuait toutefois à contrôler son espace institutionnel. Or la fusion des municipalités de l’île de Montréal en une ville unique, avec la création d’un conseil municipal où siègent dorénavant 73 conseillers venant de tous les secteurs de l’île, abolit, à ce niveau du moins, les cloisons que représentaient les anciennes municipalités autonomes.

Cette fusion des francophones et des anglophones au sein d’un nouvel espace public et politique commun – celui de la majorité francophone – provoque, et cela n’a rien d’étonnant, un débat où s’affrontent des positions souvent fort divergentes dans lesquelles la langue, marqueur des frontières entre les deux groupes, tient une large place. Chez les francophones, la volonté d’éviter d’être éventuellement minorisés sur l’île de Montréal et – ce qui explique l’enchâssement dans la loi du statut français de la nouvelle ville – de voir se répandre l’usage de l’anglais dans l’administration municipale et la prestation des services. Pour les anglophones, qui à l’instar des autres groupes minoritaires sont quasi absents de l’espace public politique provincial, le désir de garder le contrôle d’un cadre de vie et d’un espace politique bien à eux où l’anglais est la langue commune.

Bref, le changement est plus qu’administratif et l’enjeu, de taille. La création d’un espace politique commun sur la scène municipale marque la fin d’une entente qui régulait depuis plusieurs décennies les relations entre les deux majorités et équivaut ainsi à la transformation en profondeur des modes d’incorporation des minorités ethniques au Québec.

Parties annexes

Remerciements

Nous tenons à remercier les deux évaluateurs anonymes dont les commentaires et suggestions ont été fort appréciés.

Notes biographiques

Francine Lemire

Francine Lemire travaille comme professionnelle de recherche depuis l’obtention de sa maîtrise en sociologie. Au cours des dernières années, elle a participé à plusieurs études menées dans le milieu scolaire montréalais et est coauteure d’articles présentant le résultat de ces recherches. Elle a aussi collaboré aux travaux de la Chaire en relations ethniques de l’Université de Montréal, notamment à des pro- jets sur la citoyenneté, sur les rapports sociaux de sexe, et sur le pluralisme. Elle s’intéresse également à l’adaptation des institutions québécoises à la diversité ethnoculturelle, ainsi qu’aux relations entre les francophones et les anglophones au Québec.

Danielle Juteau

Danielle Juteau est professeure titulaire au département de sociologie de l’Université de Montréal. Détenant une bourse de recherche de la Fondation Trudeau, elle poursuit ses travaux sur la citoyenneté différenciée, la transformation du pluralisme dans les sociétés occidentales et la théorisation de l’ethnicité dans le système-monde. Ses travaux mettent l’accent sur la construction et la transformation des rapports ethniques et de genre. Ses publications portent notamment sur la nation québécoise, la production de l’ethnicité, la citoyenneté et la transformation du pluralisme au Québec. Son livre, L’ethnicité et ses frontières (PUM, 1999), qui appréhende les rapports ethniques dans leurs dimensions concrètes et idéelles, propose un cadre théorique pour l’analyse des frontières ethniques.

Sébastien Arcand

Sébastien Arcand détient un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal et poursuit présentement des études postdoctorales au Centre for the Study of Race and Ethnicity de l’Université Columbia à New York. Ses champs d’intérêt sont les relations ethniques et leur insertion au sein des institutions de la sphère du politique. Il a publié, en 2004, « Participation des groupes ethniques minoritaires aux débats de société au Québec : entre évolution et statu quo », dans : J. Gatugu et al., La vie associative des migrants : quelle (re) connaissance? Réponses européennes et canadiennes, Paris, L’Harmattan, et prépare actuellement un article sur le traitement des minorités au sein des institutions de l’ONU. Il a publié un article sur les fusions municipales.

Sirma Bilge

Sirma Bilge est chercheure invitée de la Banque de Montréal en études des femmes (Université d’Ottawa) et boursière postdoctorale de la FQRSC (CEETUM, Université de Montréal). Elle mène actuellement des recherches sur le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes minoritaires et la construction des altérités culturelles par l’appareil judiciaire canadien. Auteure de plusieurs articles portant sur la construction et l’organisation sociale de l’ethnicité immigrée, et du volume Communalisations ethniques postmigratoires : le cas des « Turcs » de Montréal (PSN, 2004), elle s’intéresse notamment à l’articulation des hiérarchisations ethniques et « raciales » avec d’autres rapports inégalitaires liés au sexe / genre, à la classe, à l’orientation sexuelle, etc.

Notes

-

[1]

Dès 1965, le regroupement forcé des quatorze municipalités de l’Île-Jésus avait rencontré une vive résistance, alors qu’en 1970 la mise en place des communautés urbaines de Montréal, de Hull et de Québec, puis celle des municipalités régionales de comtés (MRC) il y a une vingtaine d’années avaient également suscité une forte opposition (Hétu et Duplessis, 2001). D’autres propositions de réforme des structures municipales ont tout simplement été abandonnées en raison de l’accueil défavorable des municipalités, comme ce fut le cas en 1971 et 1996 (Martin, 2001a et 2001b).

-

[2]

À l’exception de nos propres travaux, la plupart de ces études ont en effet surtout analysé ce phénomène sous l’angle administratif ou économique, passant ainsi sous silence les rapports sociaux ethniques (voir notamment : Centre d’études en gouvernance, 1999 ; Sancton, 2000 ; Cardinal et Andrew, 2001 ; Poitras, 2003).

-

[3]

Compte tenu de notre objectif, nous ne discutons pas ici du possible impact de divers facteurs sur les prises de position à l’encontre de cette réforme.

-

[4]

Ces deux groupes, qui jouissent d’une reconnaissance institutionnelle et d’un accès significatif aux ressources, peuvent être considérés, d’un point de vue sociologique, comme étant des groupes à statut majoritaire (voir Anctil, 1984).

-

[5]

Puisqu’il est désormais convenu d’appeler « Québécois » tous les résidents du Québec, nous utilisons le terme « Québécois d’ethnicité canadienne-française » pour désigner les anciens Canadiens français.

-

[6]

Cette stratification ethnique du travail, qui se traduisait notamment par l’existence d’importantes disparités sur le plan professionnel, était également à l’origine d’inégalités de revenus pour les travailleurs salariés (Levine, 1997). Voir aussi les travaux de Hughes (1943) et, plus récemment, ceux de Porter (1965) et ceux de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1969).

-

[7]

Données pour l’année 1961 provenant de Levine (1997, p. 26).

-

[8]

Consulter notamment Thériault (2000) qui montre l’émergence de la langue comme symbole de l’identité des Québécois francophones, et Bourhis et Landry (2002, p. 109) qui soulignent que la dévalorisation de l’anglais a contribué à faire de cette « langue un symbole important de l’identité des Anglo-Québécois ». Voir aussi Pelletier (1992, p. 618-620) qui rappelle la création d’un projet national définissant un nouveau « nous » collectif québécois fondé sur la langue et le territoire et les difficultés d’intégration des anglophones et des allophones à la « nation québécoise » qui en découlent.

-

[9]

Ce déclin démographique a touché les deux groupes ethnolinguistiques majoritaires, mais il a été plus soudain et plus marqué pour les francophones dont le taux de natalité est passé, en dix ans, de 4,2 pour les années 1956-1961, à 2,3 pour la période 1966-1971 (Chevrier, 1997a et 1997b).

-

[10]

Bien que structuré sur une base confessionnelle jusqu’en 1998, le système scolaire québécois était le lieu d’un clivage effectif correspondant grosso modo aux frontières linguistiques entre les francophones, majoritairement catholiques, et les anglophones, principalement de religion protestante.

-

[11]

Selon les données du recensement de 1996, l’anglais est la langue d’usage d’une large part des citoyens de ces municipalités, le pourcentage de ceux qui disent parler anglais à la maison dépassant 60% dans dix des quatorze villes à statut bilingue. Par ailleurs, dans huit de ces quatorze villes, l’anglais est la langue maternelle de plus de 50 % des citoyens (Ville de Montréal, 2000b, pages 65, 67, 73 et 75).

-

[12]

Adoptée il y a plusieurs décennies et refondue plusieurs fois depuis, la Loi sur les cités et villes s’applique à l’ensemble des municipalités du Québec dont elle précise les champs de compétence, tandis que la Loi sur l’organisation territoriale, adoptée en 1988, porte sur l’organisation du territoire québécois sur le plan municipal. On y retrouve, entre autres, une définition de la municipalité locale et de ses compétences territoriales (voir Hétu et Duplessis, 2001).

-

[13]

Selon les données du recensement de 1996 provenant de Gouvernement du Québec, (2002).

-

[14]

Données du recensement de 1996 provenant de Gouvernement du Québec (2002).

-

[15]

Données du recensement de 1996 provenant de Ville de Montréal (2000b, p. 33 et 35).

-

[16]

Excluant Saint-Pierre qui a fusionné avec Lachine le 1er janvier 2000.

-

[17]

Plusieurs municipalités ont d’ailleurs fait valoir leur spécificité lors de la contestation judiciaire de la loi sur les fusions municipales (Arcandet al., 2001).

-

[18]

Selon les données du recensement de 1996 analysées par Paré (2002).

-

[19]

Présidé par Louis Bernard, ce comité devait notamment évaluer et proposer divers scénarios de regroupement des villes de l’île de Montréal. Le rapport a été déposé en octobre 2000 (Bernard, 2000).

-

[20]

L’adoption de cette loi fait suite à diverses tentatives antérieures de réforme des structures municipales au Québec. La Loi 170 concrétise les recommandations de plusieurs comités d’étude ou commissions gouvernementales tenues depuis 1973 pour réduire le nombre de municipalités locales sur l’île de Montréal (voir Martin, 2001a et 2001b).

-

[21]

Article 1 de la Charte de la ville de Montréal, telle que modifiée par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (Hétu et Duplessis, 2001, p. 23).

-

[22]

D’après Levine (1997, p. 351-386), les années quatre-ving-dix ont vu surgir de nouveaux enjeux sur le plan linguistique qui laissent entrevoir la possibilité d’une « défranconisation » de l’île de Montréal. Liée notamment à la mondialisation de l’économie et aux migrations internationales et interrégionales, cette « nouvelle » tendance pourrait, selon lui, difficilement être enrayée par des législations à caractère uniquement linguistique comme ce fut le cas auparavant.

-

[23]

Pour une analyse plus approfondie des pertes encourues, voir Arcandet al. (2003).

-

[24]

L’UMBM regroupe toutes les villes de banlieue situées sur l’île de Montréal.

-

[25]

Cette section s’appuie essentiellement sur les données recueillies lors de l’étude (voir Lemire, 2002).

-

[26]

Il s’agit de la Commission de développement du Grand Montréal (UMBM, 2000a).

-

[27]

Entre autres, lors des auditions publiques sur les projets de loi no 134 créant la Commission métropolitaine de Montréal (mai 2000) et no 124 (juin 2000) modifiant la Loi sur l’organisation territoriale municipale et d’autres dispositions législatives (Assemblée nationale du Québec, 2000a et 2000b).

-

[28]

Notamment une étude effectuée par la firme Miniconsult, un sondage CROP (nov. 1999) et l’étude La frénésie des fusions, réalisée par le professeur Andrew Sancton de l’Université Western Ontario (2000).

-

[29]

Cette vision s’articule autour de quatre thèmes : « maintien des villes actuelles », création d’une dizaine de petites municipalités sur le territoire actuel de la ville de Montréal, « meilleur partage des compétences entre la nouvelle entité […] et les villes » et « réforme adaptée des lois et mécanismes de relations de travail » (UMBM, 2000c).

-

[30]

Invitées par l’UMBM à prendre collectivement les moyens de se protéger contre un éventuel regroupement qui n’aurait pas été décidé de façon démocratique, les municipalités de l’île adoptent, au printemps 2000, des résolutions indiquant leur opposition aux fusions forcées (Assemblée nationale du Québec, 2000b ; UMBM, 2000b).

-

[31]

En éditorial, le quotidien The Gazette déplore d’ailleurs le double discours tenu par Pierre Bourque qui, lorsqu’il s’adresse à des francophones, présenterait son projet comme un moyen de passer outre aux divisions linguistiques et de contrer les dangers d’une éventuelle partition, tandis que, lorsqu’il parle aux anglophones, suggérerait que la création de la mégaville leur donnerait plus de pouvoir en augmentant leur poids relatif à environ 25 % de la population totale de l’île (Aubin, 1999).

-

[32]

Dans une lettre à la ministre Harel (datée du 10 janvier 2000), Pierre Bourque aurait écrit : « La ville de Montréal doit devenir un partenaire actif dans la stratégie du gouvernement quant au développement de la langue française dans la région métropolitaine » (cité par Cardinal, 2000).

-

[33]

Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure les résultats de ce sondage ont pu contribuer à la volte-face du gouvernement québécois qui s’était d’abord opposé au projet « une île, une ville » du maire Bourque.

-

[34]

Créé en 1982, ce groupe de pression se dit le porte-parole de la communauté anglophone du Québec (AQ, 1999b).

-

[35]

De telles résolutions ont été adoptées, entre autres, par Mont-Royal, Saint-Laurent, Montréal-Est, Hampstead, Lachine, Sainte-Geneviève et Dorval (Assemblée nationale du Québec, 2000e).

-

[36]

Outre Baie-d’Urfé et Westmount, les villes à statut bilingue sont Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire et Senneville. Les six autres villes sont Anjou, l’Île-Bizard, Montréal-Est, Outremont, Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Laurent, auxquelles s’ajoute l’Ancienne-Lorette, située en banlieue de Québec (Arcandet al., 2001).

-

[37]

Déboutées en Cour supérieure, puis en Cour d’appel, plusieurs de ces villes présentent une requête pour que la Cour suprême du Canada entende leur cause, demande qui fut rejetée par cette cour de 3e instance.

-

[38]

Sauf Saint-Laurent dont l’argumentation est surtout d’ordre économique (expropriation illégale de son Technoparc), les aspects évoqués par les autres villes concernent le droit des citoyens à la vie privée et au choix de leur cadre de vie, le sentiment d’appartenance et la vie communautaire, certains de ces arguments étant aussi mentionnés par les villes à statut bilingue (Arcandet al., 2001).

-

[39]

Selon Boudreau (2003), l’adoption de cette résolution illustre bien l’utilisation de la municipalité locale en tant que lieu de pouvoir, par les anglophones du Québec.

-

[40]

Voir Guylai (2000b),Housefather (2000) et Dutrisac (2000).

-

[41]

En 2003, quelques conseillers de ville et plusieurs conseillers d’arrondissement favorables à la défusion quitteront d’ailleurs l’Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal (UCIM) pour siéger comme indépendants (Carroll, 2003).

-

[42]

Lorsqu’on rappelle à Peter Trent, ancien maire de Westmount et un des principaux leaders défusionnistes, que les villes de l’ouest de l’île ont utilisé l’argument linguistique lors de la contestation juridique de la loi sur les fusions municipales, il répond que c’était le seul argument recevable en Cour et que ce que veulent les défusionnistes, c’est de pouvoir gérer leurs propres affaires (Radio-Canada, 2003).

-

[43]

Les résultats de trois des quatre sondages récents portant sur des questions liées à la réforme municipale (Léger Marketing, août 2003 ; SOM, sept. 2003 ; SOM, oct. 2003 ; CROP, oct. 2003) sont présentés en opposant les résultats des francophones à ceux des non-francophones, et ceux des répondants des secteurs est de l’île à ceux des répondants des secteurs ouest.

-

[44]

À titre d’exemple, le ministre Fournier dit ne pas croire à l’existence d’un clivage linguistique lié à l’enjeu des défusions à Montréal, tandis que Diane Lemieux, députée péquiste et critique en matière d’affaires municipales, insiste sur l’importance de ce clivage.

-

[45]

Plusieurs études montrent que des politiques, apparemment neutres sur les plans du genre, de l’âge, de la « race », affectent les rapports sociaux entre les divers groupes en présence, notamment les rapports sociaux ethniques dont les dynamiques québécoise et canadienne sont fortement imbibées (à cet égard, voir les textes de D. Cheal, P. Li, L. Vosko et T. Wotherspoon, dans Juteau (2003).

Bibliographie

- Alliance Quebec (AQ), 1999a Statement from the Executive Committee of Alliance Quebec on the adoption of resolutions by the municipalities of Hampstead and Montreal West proposing that the MUC apply for bilingual status, Montréal, 9 février.[http://www.aq.qc.ca] (20 février 2002).

- Alliance Quebec (AQ), 1999b Alliance Quebec Identifies Priorities for the Coming Year, Montréal, 1er juin.[http://www.aq.qc.ca] (20 février 2002).

- Alliance Quebec (AQ), 2001 La communauté d’expression anglaise du Québec. Mémoire présenté aux états généraux de la langue française, Montréal, mars.

- Alliance Quebec (AQ), s.d.a What At Stake, Montréal.[http://www.aq.qc.ca] (20 février 2002).

- Alliance Quebec (AQ), s.d.b Introduction Bill 171 – Municipal Bilingual Status, Montréal.[http://www.aq.qc.ca] (20 février 2002).

- Anctil, Pierre, 1984 « Double majorité et multiplicité interculturelle à Montréal », Recherches sociographiques, 25, 3 : 441-456.

- Anonyme, 2000 « Protests, meetings planned. Suburbs gearing up to fight with vigour », The Gazette, Montréal, 17 novembre.[http://www.Canada.com].

- Arcand, Sébastien, Sirma Bilge, Danielle Juteau et Francine Lemire, 2001 Pluralisme structurel et fusions municipales sur l’île de Montréal. Audiences sur les fusions : synthèse des informations recueillies, Montréal, Chaire en relations ethniques de l’Université de Montréal. (Document de travail non publié, juin.)

- Arcand, Sébastien, Sirma Bilge, Danielle Juteau et Francine Lemire, 2003 « Municipal reform in the Island of Montreal. Tensions between two majority groupes in a multicultural city », novembre 2003, FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei) Working Papers, no 102.2003.Disponible sur le site [http://www.ssrn.com/link/FEEM.html].

- Assemblée nationale du Québec, 2000a Journal des débats, Commissions parlementaires, Commission permanente de l’aménagement du territoire, Projet de loi no 134, CAT-41, Cahier no 41, 25 mai : 1-76.[http://www.assnat.qc.ca] (21 août 2001).

- Assemblée nationale du Québec, 2000b Journal des débats, Commissions parlementaires, Commission permanente de l’aménagement du territoire, Projet de loi no 124, CAT-45, Cahier no 45, 2 juin : 1-60.[http://www.assnat.qc.ca] (5 mai 2001).

- Assemblée nationale du Québec, 2000c Journal des débats, Commissions parlementaires, Commission permanente de l’aménagement du territoire, « Interpellation. Les effets négatifs de la réorganisation municipale pour les citoyens », Cahier no 146, 10 novembre.[http://www.assnat.qc.ca] (12 octobre 2001).

- Assemblée nationale du Québec, 2000d Journal des débats, Assemblée, Cahier no 146, 1er décembre : 8406-8411.[http://www.assnat.qc.ca] (14 mars 2002).

- Assemblée nationale du Québec, 2000e Journal des débats, Commissions parlementaires, « Intervention de la ministre Louise Harel », Projet de loi no 170, CAT-62, 28 novembre : 1-78.[http://www.assnat.qc.ca] (12 octobre 2001).

- Assemblée nationale du Québec, 2001 Projet de loi no 29. Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, version administrative, Québec, Éditeur officiel.

- Assemblée nationale du Québec, 2003a Projet de loi no 1. Loi relative à des propositions de réorganisation administrative de certaines municipalités et modifiant diverses dispositions législatives, Québec, Assemblée nationale, Éditeur officiel du Québec.

- Assemblée nationale du Québec, 2003b Projet de loi no 9. Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation administrative de certaines municipalités, Québec, Assemblée nationale, Éditeur officiel du Québec.

- Aubin, Henry, 1999 « One island, two messages », The Gazette, Montréal, 20 octobre, B3.

- Aussant, Éric, 2003a « Un homme averti…– Des élus rappellent à Jean Charest sa promesse », Cité Nouvelles, Montréal, 27 octobre.[http://www.westisland.ca] (4 novembre 2003).

- Aussant, Éric, 2003b « Et c’est pas fini… », Cité Nouvelles, Montréal, 3 novembre.[http://www.westisland.ca] (4 novembre 2003).

- Beauvais, André, 2003 « L’unilingue Anne Myles “débarque” à l’hôtel de ville », Journal de Montréal, Montréal, 28 octobre.[http://www2.infiniti.com] (28 octobre 2003).

- Bernard, Louis, 2000 Regroupements municipaux dans la région métropolitaine de Montréal. Recommandations du mandataire, Montréal, octobre.

- Boudreau, Julie-Anne, 2003 « The politics of territorialization : regionalism, localism and other isms… the case of Montreal », Journal of Urban Affairs, 25, 2 : 179-199.

- Bourhis, Richard, 2001 « Reversing language shift in Quebec », dans : J.A. Fishmen (dir.), Can Threatened Languages Be Saved ?, Cleveland, England, Multilingual Matters, 101-141.

- Bourhis, Richard et Rodrigue Landry, 2002 « La loi 101 et l’aménagement du paysage linguistique au Québec », Revue d’aménagement linguistique – Hors série. L’aménagement linguistique au Québec : 25 ans d’application de la Charte de la langue française, 107-131.

- Caldwell, Gary, 1992 « Le Québec anglais : prélude à la disparition ou au renouveau », dans : Gérard Daigle (dir.), Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 483-509.

- Caldwell, Gary, 2002 « La Charte de la langue française vue par les anglophones », Revue d’aménagement linguistique – Hors série. L’aménagement linguistique au Québec : 25 ans d’application de la Charte de la langue française, automne, 27-34.

- Cardinal, François, 2000 « “Une île, une ville” : Bourque tente d’imposer sa stratégie à Québec », Le Devoir, Montréal, 8 février, A1.

- Cardinal, François, 2003a « Une seule ville dans le West Island », La Presse, Montréal, 13 juin, A1 et A2.

- Cardinal, François, 2003b « Les ténors anglophones réclament des excuses, sinon la démission de Bourque », La Presse, Montréal, 6 novembre, A10.

- Cardinal, François et Nicolas Bérubé, 2003 « Explosifs saisis à Baie d’Urfé », La Presse, Montréal, 28 octobre, A1 et A4.

- Cardinal, Linda et Caroline Andrew (dirs), 2001 La démocratie à l’épreuve de la gouvernance, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa.

- Carroll, Ann, 2003 « Pierrefonds councillor is latest to defect », The Gazette, Montréal, 5 novembre. [http://www.Canada.com] (10 novembre 2003).

- Centre d’études en gouvernance, 1999 The Borough Model. Municipal Restructuring for Ottawa, Ottawa, Université d’Ottawa.

- Chambers, Greta, 2000 « Les relations entre anglophones et francophones », dans : Michel Plourde (dir.), Le français au Québec. 400 ans d’histoire et de vie, Québec, Conseil de la langue française, Fides / Publications du Québec, 319-325.

- Chevrier, Marc, 1997a Des lois et des langues au Québec. Principes et moyens de la politique linguistique québécoise, Québec, Ministère des Relations internationales.[http://www.mri.gouv.qc.ca] (21 janvier 2003).

- Chevrier, Marc, 1997b « Les fondements d’une politique linguistique au Québec », Revue Espoir, Revue de la Fondation et de l’Institut Charles de Gaulle, Paris, septembre.[http://www.mri.gouv.qc.ca] (21 janvier 2003).

- Comité des élus de la région métropolitaine de Montréal, 2000 Rapport final, 30 septembre.

- Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales, 1999 Pacte 2000 / Rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales, Québec, Les Publications du Québec.

- Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 1969 Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, Imprimeur de la Reine.

- Corriveau, Jeanne, 2001 « Les antifusions se tournent maintenant vers Charest », Montréal, Le Devoir, 8 décembre.[http://www.ledevoir.com] (12 décembre 2001).

- Côte-Saint-Luc (Municipalité de), 1998 Côte Saint-Luc in Canada Forever. Councillors, 30 août.[http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/1221/page13.html] (20 février 2002).

- DémocraCité, s.d.a Liste des municipalités qui ont passés [sic] une résolution de défusion, Montréal.[http://democracite.org].

- DémocraCité, s.d.b DémocraCité c’est quoi ? What is DemocraCité ?, Montréal.[http://democracite.org] (13 mars 2001).

- Dutrisac, Robert, 2000 « Fusions municipales. Québec se protège contre la partition. Guy Bertrand explique les motifs de sa nouvelle croisade », Le Devoir, Montréal, 22 novembre, A2.

- Dutrisac, Robert, 2003 « Les villes de l’ouest de l’île pourront se regrouper. La loi stipule qu’elles pourront redevenir des arrondissements bilingues dans une nouvelle ville », Le Devoir, Montréal, 19 juin.[http://www.vigile.net/ds-actu/docs3/03-6-19-1.html] (25 juin 2003).

- Girard, Marie-Claude, 2000 « Les villes se mobilisent », La Presse, Montréal, 17 novembre, A1.

- Gouvernement du Québec, 2002 Vivre en français au Québec. Le Québec et Montréal : deux réalités linguistiques distinctes, Québec, Secrétariat à la politique linguistique.

- Gouvernement du Québec, 2003 Projet de loi no 1 – Jean-Marc Fournier propose un cadre légal aux nouvelles villes qui souhaitent lui faire des propositions pour favoriser l’adhésion, Communiqué de presse, Québec, 6 juin.

- Gubbay, Aline, 2000 Affidavit au soutien de l’injonction et rapport d’un témoin expert, Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour supérieure, Montréal, 21 décembre.

- Gyulai, Linda, 2000a « West Island MNAs on attack. Public consultation plan one of menay in Liberals’ arsenal »,The Gazette, Montréal, 14 novembre.[http://www.montrealgazette.com] (18 novembre 2000).

- Gyulai, Linda, 2000b « Why municipal mergers? Why now? », The Gazette, Montréal, 18 novembre.[http://www.montrealgazette.com] (18 novembre 2000).

- Hétu, Jean et Yvon Duplessis (dirs), 2001 Législation relative à la réorganisation municipale, Brossard, Publications CCH ltée.

- Housefather, Anthony, 1999 « It’s up to anglos to secure future », The Montreal Gazette, Montréal, 28 juin, B3.

- Housefather, Anthony, 2000 Municipal Reorganization is a Disaster.[http://www.aq.qc.ca] (27 mars 2002).

- Hugues, Everett C., 1943 French Canada in transition, Chicago, University of Chicago Press.

- Juteau, Danielle, 2000 « Du dualisme canadien au pluralisme québécois », dans : Marie McAndrew et France Gagnon (dirs), Relations ethniques et éducation dans les sociétés divisées, Paris, L’Harmattan, 13-26.

- Juteau, Danielle (dir.), 2003 La différenciation sociale : modèles et processus, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.

- Leclerc, Jacques, 2002 « Les modifications à la Charte de la langue française : les lois 178, 86, 40, 171 et 104 », 21 mai.[http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/quebecmodif.htm] (29 mai 2002).

- Lemire, Francine, 2002 Pluralisme structurel et fusions municipales sur l’île de Montréal. Le mouvement d’opposition au projet de loi no 170 et à la loi sur la restructuration territoriale des municipalités de l’île de Montréal, Montréal, Chaire en relations ethniques de l’Université de Montréal, rapport de recherche non publié, août.

- Lessard, Denis, 2000 « Statu quo pour les villes ayant déjà le statut bilingue », Montréal, La Presse, 16 novembre, A3.

- Levine, Marc V., 1997 La reconquête de Montréal, Montréal, VLB éditeur.

- Linteau, Paul-André, 1992 Histoire de Montréal depuis la Confédération, Montréal, Boréal.

- Marsan, Jean-Claude, 2000 Affidavit au soutien de la requête en injonction et rapport d’un témoin expert, Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour supérieure, Montréal, 21 décembre.

- Martin, Fernand, 2001a Affidavit produit par le Procureur général du Québec et déposé devant la Cour supérieure du Québec. Ville de Baie d’Urfé et autres (demandeurs) / La procureure générale du Québec et autres (défendeurs), avril.

- Martin, Fernand, 2001b La réorganisation municipale : une décision « prévisible », Communication présentée au 69e congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 16 mai.

- McDougall, Doug, 2003 « La Presse repeating Landry’s attempt to play language card », The Gazette, Montréal, 18 juin.[http://www.canada.com] (25 juin 2003).

- Mennie, James, 2003 « Message in a borough », The Gazette, Montréal, 29 octobre.[http://www.canada.com] (6 novembre 2003).

- Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), 1999 La situation linguistique dans le secteur de l’éducation en 1997-1998, Québec, Bulletin statistique de l’éducation, mars, no 10.

- Paré, Sylvie, 2002 Pluralisme structurel et fusions municipales sur l’île de Montréal : incidences démo-linguistiques de la réorganisation, Montréal, Chaire en relations ethniques de l’Université de Montréal, document non publié, août.

- Parti libéral du Québec (PLQ), 2000 28e congrès des membres du Parti libéral du Québec. Un Québec pour tout le monde. La liberté de choisir. Résolutions cadres et résolutions à caractère politique adoptées, amendées et reportées.[http://www.minfo.net/plq/thematiques.htm] (14 février 2002).

- Pelletier, Réjean, 1992 « La Révolution tranquille », dans : Gérard Daigle (dir.), Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis, Montréal, PUM, 609-624.

- Poitras, Lawrence A., 2003 La défusion municipale au Québec, rapport non publié présenté aux organismes anti-fusion.[http://www.democratie.org] (25 avril 2003).

- Porter, John, 1965 The Vertical Mosaic : an Analysis of Social Class and Power in Canada, Toronto, University of Toronto Press.

- Pratte, André, 2003 « Un appel aux Montréalais anglophones », La Presse, Montréal, 11 juin, A12.

- Radio-Canada, 2003 « Quelle place occupe la langue dans le débat sur les défusions ». Discussion entre Peter Trent et Guy Bouthillier, Le Téléjournal / Le Point, Montréal, 30 octobre.[http://www.radio-Canada.ca] (28 novembre 2003).

- Robert, Jean-Claude, 2000 « La langue, enjeu politique du Québec », dans : Michel Plourde (dir.), Le français au Québec. 400 ans d’histoire et de vie, Québec, Conseil de la langue française, Fides / Publications du Québec, 239-246.

- Rocher, Guy, 2002 « Les dilemmes identitaires à l’origine de l’engendrement de la Charte de la langue française », Revue d’aménagement linguistique – Hors série. L’aménagement linguistique au Québec : 25 ans d’application de la Charte de la langue française, 17-24.

- Sancton, Andrew, 1999 Borough Model, Municipal Restructuring for Ottawa, Ottawa, Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa.

- Sancton, Andrew, 2000 La frénésie des fusions : une attaque à la démocratie locale, Montréal, McGill-Queen’s, University Press.

- The Gazette, 2003a « Fusions : pas d’enjeu linguistique », traduction d’un éditorial paru dans le quotidien, The Gazette, le 12 juin 2003, La Presse, Montréal, 19 juin , A15.

- The Gazette, 2003b « Bourque stoops to crude ploy », éditorial non signé paru dans le quotidien The Gazette, Montréal, 6 novembre.[http://www.Canada.com] (6 novembre 2003).

- Thériault, Joseph Yvon, 2000 « La langue, symbole de l’identité québécoise », dans : Michel Plourde (dir.), Le français au Québec. 400 ans d’histoire et de vie, Québec, Conseil de la langue française, Fides / Les Publications du Québec, 254-259.

- Trent, John E., 1999 « Minority realities », The Gazette, Montréal, 20 novembre, B5.

- Union des municipalités de banlieue sur l’île de Montréal (UMBM), 2000a « Loin d’être un frein, un Conseil métropolitain pour le Grand Montréal est un formidable outil de développement », Montréal, 2 mars[http://www.newswire] (15 août 2001).

- Union des municipalités de banlieue sur l’île de Montréal (UMBM), 2000b « Si la démocratie ça se respecte, la démocratie locale ça se respecte aussi », - Georges Bossé, président de l’UMBM, Montréal, 5 avril.[http://www.newswire.ca] (15 août 2001).