Résumés

Résumé

Fondé sur une enquête de terrain réalisée auprès de catégories populaires d’origine rurale récemment urbanisées, cet article éclaire les principales facettes d’un mode singulier et méconnu d’alimentation populaire : le jardin familial. Afin d’être au plus proche du sens de l’expérience vécue par les enquêtés (« on sait ce que l’on mange »), il interroge les diverses opérations sociales investies dans la chaîne de production de cette forme de consommation alimentaire (des pratiques héritées/réactualisées de jardinage à la consommation des produits cultivés) et les significations qui lui sont conférées compte tenu des configurations de contraintes et de ressources des jardiniers (réponse à un budget serré, plaisir de pouvoir manger ses « propres » légumes, aliments qui « tiennent au corps » et morale de la bonne vie). Il questionne aussi les groupes sociaux auxquels ces derniers tentent au fond, de manière plus pratique qu’ostentatoire, de se distinguer.

Mots-clés :

- jardin familial,

- production et consommation alimentaires,

- classes populaires d’origine rurale,

- distinctions sociales

Abstract

This ethnographic survey carried out among working class populations from rural backgrounds and living in cities sheds light on the main features of working class relatively unknown food habits taking place in family gardens. Trying to be as close as possible to the interviewees’ experiences (« at least, we know what we eat »), this article focuses on different kind of production and consumption practices from inherited/updated gardening practices to the consumption of the products grown in their own garden. In particular, this paper examines their meanings, depending on the constraints they face and the ressources available to them (response to a thight budget, pleasure of eating your own vegetables, nutritious food and ethic of convivial indulgence). It points out the social groups from which the gardeners try to differentiate themselves in a practical more than in an ostentatious way.

Keywords:

- Family garden,

- food production and consumption practices,

- working classes from rural backgrounds,

- distinction

Resumen

Basada en una investigación empírica realizada entre personas de categorías populares de origen rural recientemente urbanizadas, este artículo aclara las principales facetas de un modo singular y desconocido de alimentación popular : el huerto comunitario. Con el fin de estar tan cerca como sea posible del sentido de la experiencia vivida por los investigados (“sabemos lo que comemos”), este artículo interroga las diversas operaciones sociales realizadas en la cadena de producción de esta forma de consumo alimentario (de las prácticas heredadas/reactualizadas de horticultura al consumo de los productos cultivados), y los significados que le son conferidos, teniendo en cuenta las configuraciones de las limitantes y los recursos de los horticultores (un presupuesto limitado, el placer de poder comer sus “propias” legumbres, alimentos nutritivos y moral de la buena vida). El artículo cuestiona igualmente a los grupos sociales de los cuales estos últimos intentan distinguirse, en el fondo, de manera más práctica que ostentosa.

Palabras clave:

- huerto comunitario,

- producción y consumo alimentarios,

- clases populares de origen rural,

- distinciones sociales

Corps de l’article

Les travaux classiques de Hoggart (1970) et de Bourdieu (1979) ont montré à travers le goût pour la « bonne chère » toute l’appétence en milieu populaire pour l’alimentation en Angleterre et en France. Leurs analyses négligent cependant l’hétérogénéité de cette condition. De plus, Bourdieu comme Halbwachs (1970) se focalisent sur les pratiques les plus rares et légitimes, celles des classes dominantes, ce qui les amène — dans leur perspective légitimiste — à ne considérer les goûts populaires que négativement, comme le produit de handicaps, d’une absence de choix ou une imitation du goût dominant. Le goût est un luxe auquel on n’accède que lorsque la pression de la nécessité se relâche, sur le plan des classes moyennes.

Grignon et Grignon (1980) ont eu le mérite de prendre au sérieux la notion de goûts populaires relativement autonomes. Ils distinguent, dans les années 1970, à l’intérieur des classes populaires diverses fractions et font apparaître des variations dans leurs styles d’alimentation : les pratiques alimentaires des ouvriers varient en fonction de leur résidence (urbaine ou rurale) mais aussi de leur origine sociale. Ainsi, ceux d’origine paysanne recourent plus fréquemment que ceux d’origine ouvrière à l’approvisionnement direct chez le producteur pour les viandes, pratiquent le jardinage, possèdent un congélateur pour stoker viandes et légumes ou encore font des conserves : ces pratiques et préparations, les plus économiques en argent et les plus coûteuses en temps et en travail, témoignent d’un « surtravail domestique » consacré à l’alimentation (ibidem : 536). Inversement, les ouvriers d’origine ouvrière s’approvisionnent plus souvent dans les grandes surfaces et sont moins réticents à l’égard des produits industriels. Leur style d’alimentation est moins enraciné dans les traditions locales. Il se rapproche de la culture ouvrière industrielle depuis longtemps dépaysannisée : on privilégie la cuisine « vite fait », les légumes — moins souvent consommés, lorsqu’ils le sont — proviennent de conserves, l’alimentation occupe une place plus réduite dans leur vie au profit des loisirs. Ces variations ne tiennent pas seulement à des conditions de vie différentes, mais aussi « à des habitudes, à l’expérience accumulée et transmise de ces conditions de vie et de la manière dont on peut s’en accommoder » (Grignon et Passeron, 1989 : 123) : les pratiques alimentaires ne sont pas que subies, elles sont aussi « choisies, aménagées ». C’est à travers la reconstruction du système de relations entre « handicaps » (revenus faibles) et « contre-handicaps » (petit patrimoine, savoir-faire, combines, réseau d’entraide local) — configurations de contraintes et de ressources différentes selon les groupes sociaux — qu’on peut comprendre les variations internes en milieux populaires en matière d’alimentation.

Cet article entend prolonger les travaux de Grignon et Grignon portant sur les effets de l’origine rurale sur les goûts en matière d’alimentation populaire à partir d’une enquête ethnographique récente portant sur les usages sociaux des jardins familiaux à Genève (Frauenfelder, Delay, Scalambrin ; 2014b). On verra combien ce microcosme se présente comme un laboratoire sociologiquement pertinent pour soumettre à l’épreuve des faits la thèse de l’existence de préférences alimentaires en milieux populaires ne se réduisant pas à une simple adaptation à la nécessité. En outre, par l’attention accordée aux « petites différences », l’entrée par le jardin familial entend contribuer à affiner l’approche des phénomènes de stratification des catégories populaires dont l’hétérogénéité est soulignée sans toujours être concrètement documentée par les enquêtes.

L’enquête

Une série d’entretiens compréhensifs a été réalisée avec 23 personnes bénéficiant d’un jardin familial dans trois lotissements situés dans des communes suburbaines populaires ou plus mixtes du canton de Genève. Ils ont été effectués in situ, en milieu d’interconnaissance : les jardiniers se connaissent souvent de nom à l’intérieur de chaque site et entretiennent des relations de voisinage ou d’amitié. Nous avons aussi effectué neuf observations ethnographiques sur ces lieux : participation à une visite annuelle des jardins par les membres de la Fédération genevoise des jardins familiaux (FGJF) suivie d’un apéritif, d’un repas partagé avec certains jardiniers, qui nous ont permis d’accéder, dans une certaine mesure, au domaine des pratiques, et pas seulement aux récits de pratiques recueillis en entretien.

La FGJF recense 26 regroupements de jardins familiaux sur le territoire genevois comprenant plus de 2000 parcelles. Chaque parcelle mesure entre 200 et 250 m2 et comporte un cabanon de 12 m2 que les bénéficiaires d’un jardin achètent au locataire précédant (prix pouvant aller jusqu’à 15 000 CHF) et qui leur appartient. Le terrain est loué à un prix modique, 400 CHF par année à la FGJF qui reverse la somme à l’État, propriétaire des terrains. Les parcelles, réglementées par la FGJF, comportent une pelouse, un espace destiné aux cultures potagères, et en bordure, un coin réservé aux cultures florales. Quelques critères président à l’obtention d’une parcelle : les jardiniers ne doivent pas être propriétaires, ils doivent avoir une famille et s’inscrire auprès de la FGJF pour obtenir un terrain. Ils s’engagent à cultiver et entretenir leur jardin selon les normes fixées par la FGJF sous peine de faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion des lieux.

Caractéristiques des jardiniers[1]

La description de notre échantillon nous informe sur le genre de bénéficiaire d’un jardin familial. Ainsi, deux tiers des personnes interviewées sont des hommes. Le jardinage est en effet une pratique masculine : Schwartz (2002) souligne qu’il constitue comme la pêche ou le café un troisième espace de recomposition masculine, entre la vie familiale et le travail, deux univers contraignants. Il fonctionne aussi comme un espace de « l’entre-soi » des classes populaires (Hoggart, 1970) prises dans leur diversité (ouvriers et employés), quand bien même la FGJF cherche à se démarquer de la terminologie perçue désormais comme négative du jardin ouvrier en ouvrant ce loisir à des catégories sociales plus privilégiées. Si l’on considère l’ensemble des jardiniers ainsi que leur conjoint (N = 38), on note que plus d’un sur deux appartient à la catégorie des employés, plus d’un tiers à celle des ouvriers et un sur dix entre catégories moyennes, petits indépendants et personnes au foyer. D’autres recherches suisses (Colon, 1985) ou françaises (Weber, 1998) confirment qu’il s’agit là d’un « loisir » populaire. On sait en effet qu’historiquement les jardins ouvriers résultent de l’invention d’un dispositif philanthropique à la fin du xixe siècle visant à fixer une population déracinée que la terre ne nourrissait plus et migrant dans les grands centres urbains. Ce que nos données confirment : la totalité de notre échantillon a une origine paysanne et/ou a grandi à la campagne en Suisse ou à l’étranger. Six jardiniers sur dix sont d’origine étrangère, issus de vagues d’immigration plus anciennes (Portugal, Italie), une proportion en augmentation, aux dires des représentants de la FGJF. Notons encore l’importance de la population active entre 30 et 65 ans et la part non négligeable de retraités qui font du jardinage leur passe-temps favori, moyen pour eux de rester en bonne santé tout en évitant la solitude.

Du point de vue de la sociologie de l’alimentation des milieux populaires, l’entrée par le jardin familial représente un analyseur hautement heuristique. Il invite en effet à saisir ensemble l’acte de consommation (alimentaire) avec l’acte de production (potagère), c’est-à-dire à replacer l’étude des pratiques alimentaires dans leur contexte afin d’en dégager des éléments forts de signification, à la manière de l’étude anthropologique de Goody (1985) décrivant le système alimentaire des « Lo Dagga » et des « Gonja », en tenant compte de l’ensemble de la chaîne de production, distribution, préparation et consommation. On verra aussi comment l’expression indigène souvent entendue « on sait ce que l’on mange », choisie ici en guise de titre, relève d’un « plaisir alimentaire » étroitement lié au « plaisir de faire » (le jardinage comme travail pour soi) ainsi qu’au « plaisir esthétique » (avoir de beaux légumes, incorporant beaucoup de travail). Cette expression que Weber (2001 : 90) avait également relevée dans son étude Le travail à côté lui paraissait « essentielle » : « On retrouve ici un trait qui se manifeste dans toutes les expériences ouvrières : l’intérêt pour le travail de production et l’incapacité de consommer quoi que ce soit […] sans s’interroger sur les conditions de sa production. »

L’article se compose de trois parties.

Premièrement, il s’agira de revenir sur certains traits de l’héritage social et culturel des jardiniers : l’appartenance au monde rural. On verra que les dispositions acquises pour le jardinage lors de la prime enfance sont amenées, après une période de mise en veille, à se réactualiser à l’âge adulte à un moment bien particulier de leur trajectoire de vie.

Ensuite, on montrera concrètement ce qu’ils font dans leur jardin, mobilisant des savoir-faire acquis durant l’enfance pour entretenir des cultures potagères, récolter, transformer puis stocker des produits, en vue de leur autoconsommation ultérieure et quelles sont les motivations liées à ce loisir populaire.

Enfin, sur la base d’une description de « ce qu’il y a dans l’assiette », on verra comment ce mode de consommation alimentaire traditionnel des produits cultivés est relativement économique tout en entretenant des liens étroits avec le milieu social et géographique d’origine des jardiniers. S’y affirme aussi une morale de la « bonne vie » permettant de garder vie et sens à l’existence.

Jardiner : un goût hérité de l’enfance qui se réactualise au moment de fonder son foyer

L’appétence particulière pour le jardinage manifestée par les personnes en entretien remonte au contexte de socialisation de leur enfance. Au sein de chaque couple, au moins l’un des deux conjoints a des origines rurales : ayant grandi à la campagne dans des maisons ou fermes, ils ont très souvent eu des parents agriculteurs qui labouraient les champs d’un propriétaire et cultivaient un potager. C’est dans ce contexte-là que s’est transmis peu à peu un goût pour le jardinage. Dès le plus jeune âge, les interviewés ont été amenés par les nécessités de la vie quotidienne à aider leurs parents dans leur travail car le domaine à cultiver était souvent important et la famille nombreuse[2]. Avant d’être un choix ou l’expression d’un goût, le travail dans les champs/potager est la manifestation d’un comportement obligé, inhérente à une situation, inscrite dans un cadre de vie :

Nous on était obligé d’aller tout petit, parce qu’on avait une ferme. On devait cultiver et aider le papa. Il s’occupait de la ferme d’un propriétaire. Il n’y avait pas de sous. Donc il cultivait. Mon papa, il a élevé les huit enfants avec la ferme. Il pouvait nourrir, il avait des vaches, des cochons, des poules. Moi je suis encore du temps, c’était pas les tracteurs. C’était les vaches qui tiraient la charrue. Moi j’ai fait beaucoup. J’appelais les vaches devant. Et mon papa derrière. Avec la charrue. Et il faisait comme ça, des journées entières.

M. Gonçalves, 39 ans, concierge, portugais, sept frères/soeurs

Aider les parents aux activités de la ferme représente un champ d’expériences socialisatrices silencieuses par entraînement ou pratique directe où se conjuguent obligations et sens du devoir puis progressivement un attachement durable pour l’activité :

Enfants, on était à la ferme. Alors automatiquement on a vu la mère faire le jardin. Des graines par exemple, on ramassait tout, ils achetaient très peu de graines ! Alors je pense que dans mon subconscient c’est resté.

M. Currat, 76 ans, inspecteur aux fraudes retraité, suisse

Le passage d’une situation de contrainte à une situation d’autocontrainte témoigne d’un mécanisme d’incorporation des comportements où se mêlent habitudes de travail, goût pour l’activité et acquisition de compétences techniques :

Nous on était six frères. Ma mère est morte j’avais huit ans. Pis mon père tout seul. À la fin des études on lui a donné un coup de main. Pis là, j’ai pris l’habitude. J’aimais bien. Comme greffer [la famille cultive notamment des vignes], c’est lui qui m’a appris

M. Dos Santos, 46 ans, parqueteur, portugais, cinq frères/soeurs

La formation de ces dispositions laborieuses durant l’enfance va de pair avec une exposition aux nécessités de (sur)vie concrètes auxquelles leurs familles d’origine sont confrontées même si celles-ci paraissaient « normales et naturelles dès lors qu’elles étaient le lot de la majorité de la population connue, c’est-à-dire locale » (Champagne, 2002 : 273). Dans ces familles nombreuses aux revenus modestes, le potager offrait un moyen de subsistance non négligeable : « Avec 12 enfants, bien sûr qu’avoir un jardin c’était important pour se nourrir » (M. Jeanneret, 55 ans, gendarme à la retraite, 11 frères/soeurs, suisse). Ainsi, le goût pour l’activité de la terre s’apparente en partie à une sorte de goût de nécessité qui implique en milieux populaires « une forme d’adaptation à la nécessité et, par-là, d’acceptation du nécessaire » (Bourdieu, 1979 : 433). Paradoxalement ou pas, en plus d’une forme d’adaptation à la nécessité, ce milieu d’origine familial constitue aussi un cadre de socialisation leur permettant, comme le soulignent Alonzo et Hugrée (2010 : 33) « de s’approprier les conditions de cette existence dominée afin d’y maintenir de la vie et du sens ».

Une fois acquises durant la socialisation primaire, ces dispositions laborieuses seront mises en veille durant l’adolescence puis vont s’activer à la suite d’une trajectoire de mobilité géographique de faible ou forte amplitude (d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre) où s’expérimente un exode rural qui génère espoirs mais aussi souffrances : bon nombre des interviewés nous ont parlé de leur expérience du déracinement culturel, du vécu douloureux d’une forme d’acculturation à un mode urbain genevois plus anonyme. Ils soulignent que certains membres de leur réseau social (relations professionnelles, de voisinage ou familiales) ont joué un rôle capital en introduisant l’idée d’accéder à un jardin familial.

Si ce projet réactive le goût pour le jardinage acquis durant l’enfance, il s’inscrit également dans une phase du cycle de vie des personnes où leur situation conjugale (mariage), familiale (enfants nés ou à naître) et professionnelle (revenus modestes) vient peser indirectement sur ce choix. Ces dernières ont souvent déclaré vouloir faire profiter les enfants des bienfaits d’une vie à l’extérieur, au contact de la nature (d’où l’importance du « manger dehors »), comme si elles cherchaient à transmettre un héritage lui-même reçu de leurs propres parents.

C’est vrai que moi je vois, pour les enfants, j’ai toujours dit « j’aimerais bien avoir un jardin », c’est vrai que pouvoir aller manger, être dehors, voilà quoi !

Mme Vionnex, 27 ans, assistante en pharmacie, italienne

Une telle acquisition représente ainsi pour ces populations une forme d’accompagnement à la dépaysannisation et à l’arrivée dans un contexte urbain : « Qu’ils viennent de province ou de l’étranger, ils vivent au jardin une transition entre leur ancien et leur nouveau mode de vie » (Weber, 1998 : 71). L’accès à un jardin familial est à la fois un choix obligé et un goût : « Faire du jardinage ou des conserves (…) sont à la fois des comportements obligés, inhérents à une situation, inscrits dans le cadre de vie et des choix ou des goûts, expression d’une succession de rencontres, de conflits, et d’ajustement entre l’habitus primaire et les mécanismes de sélection et de relégation sociales » (Grignon et Grignon, 1980 : 550).

Un surtravail domestique et ses raisons

Une part importante mais variable du temps passé dans le jardin familial consiste pour les enquêtés à travailler : pour labourer la terre, semer et planter les graines, arroser, désherber, récolter les produits du jardin, tailler les arbres ou encore entretenir le cabanon et la parcelle. L’activité y prédomine : « J’ai pris le jardin pour le jardinage » (M. Jeanneret, 55 ans, gendarme à la retraite, suisse). La culture puis la transformation des produits de la récolte apparaissent d’abord comme un « passe-temps laborieux » (Pluvinage et Weber, 1993). Nos observations montrent que ce loisir productif se caractérise par une division traditionnelle des rôles masculins/féminins qui fonctionne comme « une garantie d’identités légitimes » typique en milieu populaire (Schwartz, 2002 : 516) : aux hommes les tâches essentiellement physiques d’extérieur, aux femmes les tâches d’intérieur, moins astreignantes physiquement. À côté de la production et l’entretien des fleurs, elles effectuent surtout des tâches de transformation des produits du jardin : préparation des légumes mis ensuite au congélateur, mise des fruits en bocaux ou leur transformation en confiture. Les savoir-faire acquis par les « anciens » sont transmis aux jeunes générations n’ayant pas forcément grandi à la campagne.

Une réponse à un budget serré ?

Comment interpréter ce passe-temps laborieux ? Sans doute, cette activité « coûteuse en temps et en travail et très économique en argent dépensé » (Grignon et Grignon, 1980 : 536) répond à des contraintes budgétaires pour certains jardiniers. Le travail au jardin permet d’assurer une forme variable d’autosubsistance : les légumes produits puis congelés, les fruits transformés en confiture n’ont pas à être achetés en magasin. Cette limitation des dépenses monétaires pour l’alimentation n’est pas sans intérêt compte tenu des revenus modestes du ménage. En fait, deux rapports distincts au jardin et donc à la production potagère émergent de nos données, traduisant chacun un rapport différent à la nécessité économique[3].

Ainsi, certains jardiniers déclarent-ils plus souvent « cultiver » que « produire » des légumes, associant le jardin à sa fonction festive et de loisir puisqu’il permet surtout d’inviter amis et famille à faire un barbecue. On peut parler de jardin d’agrément. Ces jardiniers insistent sur les dépenses en temps et en argent générées par l’activité du jardinage déclarant ne pas « faire d’économies ». Ils reconnaissent que leur activité professionnelle les empêche de venir régulièrement pendant la semaine au jardin, ce qui constitue un frein à tout surtravail domestique nécessaire pour réduire ses dépenses alimentaires et vivre dans une totale autosubsistance. De ce fait, la production de légumes, en quantité moins importante, se fait avant tout de manière saisonnière durant l’été, période à laquelle on ne dépend pas des circuits de distribution industriels usuels (supermarché). Ces jardiniers ne stockent et ne congèlent qu’un minimum pour conserver le goût des aliments :

J’ai jamais vu ça comme une question économique. Moi je préfère le frais, je suis pas une stockeuse, j’aime pas trop congeler, et après si on mange pas assez vite, ça perd quand même le goût de certaines choses. Mais peut-être que certains disent qu’ils ont à manger pour toute l’année de légumes, alors c’est aussi une question économique [pour eux]. Mais dans ce cas, il faut vraiment ne plus travailler [veut dire : exercer une activité professionnelle], pas avoir un travail, parce qu’il faut beaucoup mettre de graines. Alors la période d’été, moi je n’irais presque pas [à la Migros, supermarché]. Les légumes, les trois mois d’été, on en achète presque pas. Parce qu’on va adapter notre alimentation, notre cuisine qu’on a.

Mme Alveira 37 ans, assistante en soins à domicile, mari taxiste indépendant, portugais

Une bonne moitié des jardiniers interviewés affirment que le jardin ne permet pas de faire des économies : cultivant à la saison, ils proviennent plus souvent des fractions stables des classes populaires (employés d’État), les deux conjoints exercent une activité professionnelle et n’hésitent pas à dépenser dans l’outillage pour jardiner[4]. On trouve dans ces ménages en ascension une certaine distance à la nécessité économique.

À l’opposé, d’autres jardiniers investissent leur jardin comme potager permettant de « produire des légumes » plutôt que comme lieu de villégiature. Ils insistent pour dire que le jardin permet soit directement d’économiser sur le budget des dépenses alimentaires soit indirectement parce qu’en étant un loisir modeste à faible coût, il permet d’éviter d’autres dépenses plus importantes comme aller boire des verres au café ou partir en vacances. Ces préoccupations financières sont liées à la situation familiale (enfants en bas âge, en nombre important ou aux études, qui de ce fait ne dégagent pas leur propre salaire et donc « bouches à nourrir ») et aux revenus touchés (plus souvent ouvriers ; un seul conjoint disposant d’un revenu, l’autre étant au foyer ; un conjoint au chômage, ce qui accroît encore le temps disponible pour cultiver des légumes). Investissant le jardin comme un espace de production alimentaire, ils réduisent parfois au minimum la surface du jardin laissée à la production florale pour pouvoir gagner en espace de production :

Le côté financier, je me souviens très bien, ici, c’était plein de fleurs. C’est pas que j’aimais pas les fleurs, mais j’ai dit : « Attends, j’ai pris un jardin, c’est pas pour… » Alors j’avais enlevé les fleurs, ici. Moi je voulais vraiment faire des légumes. Ça c’est clair. C’est vrai qu’il y avait un côté financier quand même. Ça c’est sûr. Avant je regardais que ça produise… tandis que maintenant un peu moins. On est plus que deux [les enfants ont terminé leurs études et ont quitté le foyer].

M. Jeanneret, 55 ans, gendarme, à la retraite, suisse, femme au foyer, deux grands enfants indépendants

Ces jardiniers sont plus nombreux à cultiver des légumes sur toute l’année. Dans leur esprit, rien ne se perd et surtout rien ne se gâte (on voit ici l’ethos paysan de l’épargne) : ils congèlent une partie des récoltes dans leur congélateur, les stockent (trappe sous le cabanon, cave) et les transforment (font des confitures, des conserves), trois procédés visant à être aussi auto-subsistants que possible pour pouvoir réduire ses dépenses alimentaires. Ils affichent souvent un point d’honneur à ne pas acheter des légumes en grande surface durant l’hiver et apprécient de s’approvisionner directement chez le producteur — substitut de l’autosubsistance propre aux ouvriers et agriculteurs (Grignon et Grignon, 1981 : 46) — qui offre la garantie d’avoir des produits de qualité à bas prix.

Mme Meier : On fait des économies financièrement, quand même. On a pas besoin d’acheter.

Chercheur : Faut bosser quand même ?

Mme M : Ah faut travailler, tout à fait, non c’est pas gratuit. Si on va acheter un kilo de patates à la Migros… quand ça m’est arrivé d’aller en acheter, je me dis : « Un kilo c’est rien du tout. » Quand on est 4, avec 3 hommes [à nourrir]… ça nous rapporte quand même un petit plus. Autrement, je fais des sauces tomate, beaucoup de conserves. On congèle aussi. On laisse rien perdu. Les côtes de blette, les épinards, on prend le vert.

C : L’été ou même l’hiver, vous arrivez à être autosuffisants en termes de légumes ?

Mme M : Alors oui. Alors l’hiver par exemple, on achète pas du tout de pommes de terre ni de légumes. On arrive à faire avec ce qu’on a. Non, on nous verra pas acheter des légumes. Pour les légumes on dépense rien.

Mme Meier, 56 ans, réceptionniste à 60 %, 40 % au chômage ; mari, 58 ans, vendeur à 50 % en papeterie et au chômage à 50 %, deux enfants indépendants, suisses

J’ai plus besoin d’aller à la COOP [supermarché], toute l’année on est autosuffisants, on a beaucoup dans le congélateur. (…) Autrement, les pommes on les prend chez le paysan, c’est moins cher… Ben nous on est cinq, on doit faire un peu attention [au budget], la vie est chère et au moins là on sait qu’elles sont bonnes. On va à la COOP pour dépanner, autrement je me débrouille avec ce que j’ai au jardin.

Mme Ribeiro, quarantaine, gouvernante pour personnes âgées à 80 %, M. Ribeiro, 50 ans, ouvrier en usine, portugais, trois enfants de 18, 9 et 8 ans

Ces résultats corroborent les thèses développées par Pluvinage et Weber (1993) qui montrent, statistiques à l’appui, que le jardin est jugé rentable par les ménages qui consomment toute l’année des produits de leur jardin et consacrent plus des trois quarts de sa surface aux légumes et coûteux par ceux qui n’en consomment qu’occasionnellement et y consacrent moins du quart (au profit de la pelouse, des fleurs).

Il ressort encore des propos des jardiniers que la limitation des dépenses monétaires pour l’alimentation ne s’accompagne pas toujours d’une volonté explicite de vouloir faire des économies. Bon nombre d’entre eux ont été heurtés par la question posée autour de l’aspect financier lié à la production de légumes (voir aussi Colon, 1985), car ils n’associent pas spontanément le jardinage à une activité économique, qu’ils vivent davantage sur le mode d’un loisir source de passion selon le mode « quand on aime, on ne compte pas » (Pluvinage et Weber, 1993). S’ils ne font pas de calculs savants à la manière des commerçants, ils se font néanmoins une idée générale des dépenses occasionnées à l’occasion du jardinage et semblent ainsi souscrire à une forme de « matérialisme spontané » (Bourdieu, 1979 : 201).

De plus et parallèlement à la production potagère, certains enquêtés rapportent aussi d’autres pratiques alimentaires « productives » typiques du monde ouvrier (Weber, 2001) : chasse, cueillette et pêche s’ajoutent alors aux pratiques de jardinage et permettent une forme d’autosubsistance :

Dans le temps où j’avais pas de jardin, j’allais à la pêche, maintenant je vais encore. J’aime la rivière. Moi la pêche, c’est la nature. Je vais aussi à la montagne aux champignons, j’aime bien aller à la chasse.

M. Dos Santos, 46 ans, parqueteur à son compte, ex-maçon, portugais

Ainsi, une première raison au surtravail domestique consiste pour les jardiniers à chercher à économiser (de manière variable certes et plus ou moins explicite) sur le budget alimentation en visant des formes d’autosubsistances diverses (saisonnière versus annuelle).

Manger ses « propres » légumes

Mais l’activité laborieuse apparaît aussi motivée en raison de l’importance conférée à la qualité des produits cultivés : les jardiniers nous ont souvent proposé d’apporter une salade chez nous pour juger par nous-mêmes de la qualité qu’ils estiment supérieure (fraîcheur, goût) des produits du jardin par rapport à ceux vendus en grande surface.

Je mange ce qu’il y a à la Migros, mais ça me tombe mieux quand je mange un truc de mon jardin. Il y a un goût différent. Si vous prenez des petits pois d’ici et vous en achetez à la Migros et vous mangez, ça n’a rien à voir hein ! C’est plus frais déjà. Et le goût, c’est meilleur. Les salades d’hiver, c’est cultivé à la Migros dans des serres. Alors que celle qu’on mange ici, y a pas de serre. Alors, le goût, vous allez voir la différence.

M. Gonçalves, 39 ans, concierge, portugais

Cette qualité est source de fierté : ils l’apprécient d’autant plus aisément qu’ils sont les auteurs/producteurs du travail :

Officiellement, c’est vrai que c’est peut-être pas un besoin, au départ, ça me coûtait plus cher de les cultiver que d’aller les chercher. C’est l’idée surtout, la fierté de faire mes propres légumes. C’était surtout le plaisir de rapporter mes légumes et de manger ça, toute l’année, mes propres légumes. En tout cas, je sais ce que je mange.

M. Grandjean, 69 ans, gendarme, à la retraite, suisse, une fille indépendante

Ainsi, le plaisir alimentaire de « savoir ce que l’on mange » renvoie directement au plaisir « de faire », associé à une activité entièrement contrôlée par soi-même (pouvoir rapporter et manger ses légumes) :

Il faut dire, c’est un hobby qui me plaît ! […] On voit ce qu’on fait ! Voyez, vous êtes dans une administration, vous voyez pas des fois le travail. Un maçon, il fait une maison, il sait qu’il a fait une maison ! Un jardinier qui cultive, il récolte ses légumes.

M. Currat, 76 ans, inspecteur, à la retraite, suisse

Le jardinage s’apparente ainsi à un travail pour soi qui s’oppose à l’activité professionnelle souvent contraignante et caractéristique des métiers ouvriers et employés (travail subordonné, répétitif, de nuit, pour autrui) comme le suggère ce jardinier heureux de se ressourcer au jardin après une semaine stressante de travail à conduire un bus : « Ici [au jardin], c’est ça que c’est bon : il y a pas de ligne, il y a pas d’horaire, c’est une liberté. […] Je suis venu aujourd’hui pour faire mon boulot. Nettoyer les tomates, je l’ai pas fait, je suis venu regarder le match [football diffusé à la buvette], ben c’est mon problème. Je sais que je dois le faire. Mais je suis pas obligé de le faire tout de suite, je décide « pas maintenant », je le fais demain » (M. Ferrero, 38 ans, portugais). Les personnes interviewées récupèrent dans cette activité la maîtrise d’un certain procès de travail : « décision, organisation, conception, exécution relèvent de la même personne ; c’est un travail recomposé, antithèse du travail en miettes » (Weber, 2001 : 90).

Ainsi donc, l’activité entièrement contrôlée par soi-même permet-elle de produire ses « propres » légumes, source de fierté. Ce qualificatif souvent exprimé par nos enquêtés suggère l’idée que les légumes produits ne sont pas des légumes « anonymes » (Grignon et Grignon, 1981 : 47) à l’image des produits industriels des grandes surfaces. N’y a-t-il pas l’idée sous-entendue de produire et manger ses « propres » légumes ou, pour le dire autrement, des légumes « propres » par opposition à des produits industriels des grandes surfaces sans doute perçus par les jardiniers comme « malpropres » ? Ces derniers se rapprochent ainsi des comportements des agriculteurs qui sont, au vu des deux auteurs, sous-représentés dans la clientèle des grandes surfaces. Certes, ces représentations des légumes correspondent à une vision mythique du jardin « propre » : des études scientifiques suisses ont montré que les sols des jardins familiaux étaient surfertilisés, présentant des teneurs en phosphore très supérieures à la normale (à Genève, par ex. Blanc, 1997), ce qui a contribué à coller une image négative[5] de pollueurs aux jardiniers qui semblent avoir fait évoluer leurs pratiques vers un plus grand souci écologique (Erni, 2004), en particulier du côté de certains représentants de la FGJF (Frauenfelder, Delay, Scalambrin, 2014) qui n’hésitent pas à souligner que les produits qu’ils cultivent ne comportent aucun pesticide[6] comparativement à ceux vendus en grande surface dont ils se méfient :

Ça fait 27 ans maintenant que je suis ici, y a pas un produit qui est venu se mettre dans cette terre ! Si quelqu’un a pollué à outrance, j’en sais rien ! Mais en tout cas je sais ce que je mange.

M. Jeanneret, 55 ans, gendarme, à la retraite, secrétaire de la FGJF, suisse

Je vous montre un chou du jardin. Y a des mouches blanches qui vient [sic], ça veut dire qu’il y a pas de pesticides. On essaie de faire autrement, de mettre la moitié du produit, ce que vous achetez à la Migros, même si c’est bio, y a pas de bêtes dedans. Donc il y a des pesticides. Ils disent que non, mais il y a toujours.

M. Gonçalves, 39 ans, concierge, membre du comité d’un lotissement, portugais

Il semble dès lors que les légumes cultivés apparaissent chez nos enquêtés comme le produit incorporé du travail réalisé, la trace et la preuve du travail accompli, gage symbolique attestant d’une « capacité à travailler (et à bien travailler), c’est-à-dire leur compétence (qualités techniques), et leur « courage », c’est-à-dire leur ardeur au travail (qualités morales) » (Weber, 1998 : 179). On comprend alors le soin qu’ils ont à souligner qu’ « on ne les verra pas acheter des légumes à la Migros ! »

Aliments bon marché et cuisine traditionnelle : importance du bien manger et morale de la bonne vie

En nous intéressant aux souvenirs d’enfance de nos enquêtés, puis une fois leur installation en ville aux activités de jardinage et de transformations des légumes récoltés, il s’agissait de mettre en lumière les mécanismes biographiques et sociaux impliqués dans la chaîne de production de ce mode d’alimentation populaire que constitue le jardin familial. Dans cette troisième partie, on entend saisir l’autre face de la médaille de ce plaisir alimentaire (« On sait ce qu’on mange ») : l’acte de consommation. En rattachant le goût des enquêtés aux configurations de contraintes et de ressources qui leur sont propres, l’on se propose d’éclairer quelques manifestations - relativement durables - de l’origine rurale sur les pratiques alimentaires de catégories populaires récemment urbanisées. On s’intéressera à la fois aux types d’aliments consommés par celles-ci (de leurs propriétés constitutives aux préparations culinaires dont ils font l’objet), aux cadres sociaux dans lesquels ils sont consommés (formes de sociabilité), pour enfin mettre en lumière la morale sociale qui leur est associée.

La finalité première du travail de production des fruits et légumes reste pour les jardiniers leur autoconsommation (au domicile familial ou au jardin). Les cultures sont variées. Pas moins de 28 différentes sortes de légumes ont été mentionnées en entretien : oignons, choux, salades, haricots, pommes de terre, courgettes, poivrons, tomates et carottes. Parmi eux figurent en tête de liste des légumes rafraîchissants et peu caloriques (oignons, salades, cités à 12 reprises chacun) ; mais aussi, des légumes riches en calories (haricots, pommes de terre, cités à 10 reprises chacun) qui restent surconsommés par les classes populaires (Régnier et al., 2006). Chombart de Lauwe (1956 : 186) notait déjà dans les années 1950 que les légumes les plus nourrissants tenaient une place importante dans l’alimentation des catégories populaires, notamment ses fractions rurales, « soumis à l’influence des habitudes rurales » (ibid. : 174) : c’est la recherche de l’effet nutritif permettant de calmer la faim. Tout se passe comme si cette fonction des légumes persistait encore à l’heure actuelle chez les jardiniers (voir aussi Guyon, 2004). On ne peut pourtant pas réduire les légumes à leur fonction « nourrissante » car parmi les plus cultivés, on trouve aussi des légumes peu caloriques riches en eau (tomates, courgettes).

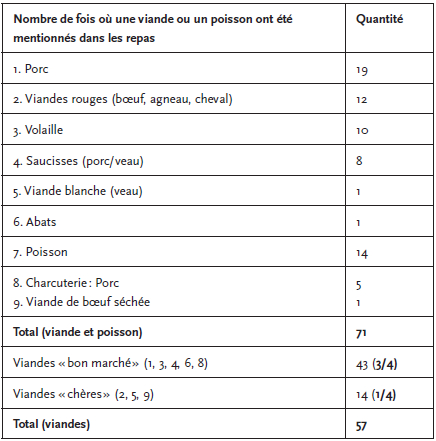

Nous avons demandé à nos informateurs de nous décrire comment ils préparaient les légumes produits et quels plats ils accompagnaient. Bon nombre d’entre eux ont déclaré manger régulièrement les salades vertes fraîchement coupées du jardin en entrée de repas. Chombart de Lauwe (1956) soulignait que la presque totalité de son échantillon consommait des légumes verts (notamment les salades) pour se « rafraîchir ». Les plats cuisinés laissent une place prépondérante aux légumes produits au jardin. Le repas se compose essentiellement de légumes, parfois agrémentés de viande, tels que les plats de haricots ou les fèves cuites avec du lard. M. Goncalves (39 ans, concierge, portugais) : « On cuit les fèves dans la casserole avec de l’eau. On laisse venir un peu. Après on met un peu d’ail. On mélange, on met de la viande fumée, on laisse revenir avec un peu d’huile d’olive. Après on laisse cuire les pommes de terre, les fèves. Après on mélange tout ça dans le lard. Ah ! c’est très bon, c’est très bon (rires). » Parmi les autres plats composés avec des légumes, on trouve le pot-au-feu composé des choux, pommes de terre et carottes, la choucroute garnie, les légumes farcis de viande hachée (poivrons, tomates, courgettes) ; ou encore les soupes souvent mentionnées, alimentation typiquement paysanne (Régnier et al., 2006 : 56). Le plus souvent, les légumes figurent comme garniture et sont accompagnés de pommes de terre ou de pâtes — nourritures populaires (Grignon et Grignon, 1981) — (beaucoup plus rarement de riz) avec un morceau de viande (plus rarement poisson) tels que les tomates farcies, pommes de terre purée avec viande hachée ou encore chou avec pommes de terre et morue. La viande reste un aliment très prisé au sein des catégories populaires (en particulier le porc et le poulet) ; Mme Vionnex (27 ans, assistante en pharmacie, italienne) : « On est assez viande, on est assez pâtes, nous en tout cas tous les deux jours oui, viande, saucisses ou bien viande de poulet, ouais ça, on fait souvent. » Déjà dans les années 1950, les membres des classes populaires étaient attachés à des nourritures qui « calent l’estomac, de préférence avec de la viande » (Hoggart, 1970 : 71). Il semble donc bien y avoir continuité des goûts aujourd’hui sur ce point. Nous avons comptabilisé le nombre de fois où une viande ou un poisson étaient cités dans les repas pour l’ensemble des interviewés (voir tableau ci-dessous).

Il ressort que les viandes le plus souvent citées sont le porc, suivi des viandes rouges puis de la volaille et des saucisses. Notons la présence non négligeable de poisson, comme le souligne M. Ribeiro (50 ans, maçon, portugais) : « Moi j’aime bien le poisson oui, sardines, le baccalau aussi mais moi je mange beaucoup de dorade, le rouget, le saumon aussi, voilà c’est comme ça. »

Si l’on ne considère que les viandes à présent, on peut noter que la majorité des viandes consommées appartiennent à la catégorie des viandes « bon marché » (3/4 des cas), viandes « grasses » et « nutritives » (porc, saucisses et charcuterie de porc N = 32, soit plus de la moitié des viandes consommées, la charcuterie étant surconsommée par les ouvriers [cf. Chauvel, 1999]), tandis qu’une minorité appartient à des viandes plus « chères », plus « légères », faciles à digérer et ne faisant pas grossir (1/4 des cas), quasi exclusivement des viandes « rouges » (boeuf, agneau, cheval). Cette préférence pour la viande de porc apparaît clairement dans la bouche des jardiniers qui parfois sont conscients des recommandations nutritionnelles peu favorables à ces consommations (viandes peu diététiques) sans pour autant qu’elles influent sur les pratiques (voir aussi Régnier et Masullo, 2009) comme l’explique M. Ribeiro (50 ans, maçon, portugais) : « Moi je préfère le porc, mon médecin dit qu’il est pas bien pour la santé mais moi j’aime bien. » Bien qu’ils consomment également d’autres viandes plus chères — ce qui démontre bien qu’il y a choix —, celles qui sont le plus souvent consommées sont celles qui coûtent le moins cher : « [Nous on cuisine] tout. Le plus souvent porc et volaille » (Mme Ribeiro, quarantaine, gouvernante pour personnes âgées, trois enfants, portugaise). En fait, les jardiniers accordent une grande attention à leur budget en matière d’alimentation. Certains n’hésitent pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en voiture pour s’approvisionner en viande directement chez le producteur en campagne (le boeuf, viande de boucherie, normalement très cher ; le porc, viande bon marché, surconsommée par les classes populaires [Grignon, Grignon, 1981]), en vue de bénéficier des « prix les plus bas » — et probablement parce qu’ils savent d’où vient alors cette nourriture non anonyme comme le suggérait plus haut une jardinière : « Les pommes on les prend chez le paysan, au moins là on sait qu’elles sont bonnes. »

Si l’on y privilégie le bon marché et le nourrissant n’est-ce pas, pour reprendre Bourdieu (1979), parce que l’on a une perception autre du corps qu’au sein des classes sociales plus privilégiées ? Les membres des classes populaires (et probablement surtout ces fractions d’origine rurale) semblent toujours plus attentifs à la force[7] du corps qu’à sa forme. Et si l’on valorise toujours la force physique dans ce milieu, et tout ce qui la produit et la soutient, ne serait-ce pas en raison de la relation intelligible que cette dernière entretient « avec le fait que la classe paysanne ou ouvrière dépend d’une force de travail qui se réduit […] à sa force musculaire » (ibid. : 447) ?

Si les femmes passent beaucoup de temps à transformer les produits issus du travail masculin au jardin, elles les cuisinent aussi longuement. Déjà dans les années 1970, Bourdieu écrivait que les ouvriers sont ceux qui consacrent « le plus de temps et d’intérêt pour la cuisine » (1979 : 208). Cette tendance se voit confirmée en 2000 dans plusieurs pays européens (France, Hollande, Royaume-Uni), même si globalement le temps passé à cuisiner est en diminution depuis, et ceci dans toutes les catégories sociales (Warde et al., 2007). Les États-Unis font exception : le temps alloué à la préparation culinaire y est comparativement moindre et il n’est pas influencé par le niveau de formation, comme si à partir d’un certain niveau temporel réduit, les gens usaient des « mêmes stratégies pour gagner du temps, indépendamment des circonstances pratiques et matérielles » (ibid. : 373, notre traduction). Mme Ribeiro (gouvernante auprès de personnes âgées) : « J’aime bien cuisiner, la cuisine portugaise est variée, colorée, ça prend beaucoup de temps à préparer mais elle est bonne. » Si passer du temps à cuisiner est si important, c’est que l’alimentation est associée à la notion de plaisir : « Moi j’aime une cuisse de poulet ou un hamburger. Mais je sais que c’est bien fait. Si c’est une chose mal cuite, il faut que ça soit bien [cuit], il faut qu’il y a le plaisir là-dedans » (M. Goncalves, 39 ans, concierge, portugais).

Ne faudrait-il pas voir dans cette valorisation du « bien manger », certains traits de la « morale de la bonne vie » prototypique de l’ethos populaire (Bourdieu, 1979 : 200) ? Mme Cudroux (Suissesse) illustre de manière exemplaire une attitude typique des classes populaires face à l’alimentation. À la question : « Mais avec toutes ces heures passées à jardiner, vous devez aimer cuisiner aussi et bien manger ? », Elle répond : « C’est vrai qu’on est quand même des bons vivants aussi c’est sûr. » Le bon vivant n’est pas seulement celui qui aime « bien manger et bien boire », il est aussi celui qui « sait entrer dans la relation généreuse et familière à la fois simple et libre que le boire et le manger en commun favorisent et symbolisent » (ibid.). En effet, le plaisir de manger vient aussi du fait de partager avec des amis ou voisins un bon repas pris ensemble au jardin, mode de vie communautaire qui renvoie au passé agricole des jardiniers : « chez moi [au jardin], il y a toujours du monde. Si je dois manger avec ma femme et les deux enfants, si je peux manger avec deux ou trois couples, c’est encore mieux » (M. Fererro, 38 ans, conducteur TPG, portugais, a grandi au sein d’une famille nombreuse dans une ferme). Tout donne à penser que bon nombre de déracinés de la première génération s’efforcent de « conserver, d’une manière plus ou moins formelle, des traits de comportements traditionnels » (Grignon et Grignon, 1980 : 560).

La nourriture, « préoccupation essentielle » des classes populaires (ibid. : 548) fait partie des obsessions de certains jardiniers comme en témoigne cette interaction entre M. De Marcos (51 ans, maçon) et sa femme (aide aux personnes âgées, portugaise). Alors que nous venons de faire un copieux repas au jardin — une soupe de légumes et de pâtes accompagnée de pain blanc, d’abats, puis d’un dessert : melon et gâteau à base de pain perdu « fait maison » — auquel j’ai (Christophe) été invité ainsi que des amis du couple, Mme De Marcos déclare à son amie au moment de se séparer : « Marta, tu viens samedi au jardin, je vais faire un porco alentejana [plat typique portugais à base de porc, de palourdes avec pommes de terre et petits légumes], viens. » Son mari la reprend en soupirant : « On vient juste de terminer de manger, on a trop mangé et toi tu parles de nouveau de manger, pffff… » Si un bon repas signifie avant tout un repas « bien cuisiné », il signifie également souvent un repas copieux. On trouve au sein des classes populaires un « franc manger » : « le repas est placé sous le signe de l’abondance : on fait des plats élastiques, les pâtes ou les pommes de terre presque toujours associées aux légumes » (Bourdieu, 1979 : 216). Les propos de Mme De Marcos illustrent à nouveau ce souci d’abondance à travers des repas qui durent toute une journée : « [S’adressant à un ami :] « Allez reprends du boudin… on va pas le réchauffer encore une fois, il faut tout manger. » [Puis se tournant vers moi pour me mettre au courant :] « J’avais fait 5 kilos de viande pour les invités hier [dimanche, la veille, lors d’une fête passée au jardin], ça fait presque 500 grammes par personne, on a tous mangé énormément, mais on a pas pu terminer. » L’ami en question confirme : « Oui, j’en pouvais plus hier soir. » Marta (une amie) : « Nous au jardin on prend du poids c’est sûr. Mon médecin m’a dit que j’avais pris 10 kilos l’autre jour. » Mme De Marcos la reprend en riant : « Le mien il m’a dit que j’avais 17 kilos en trop. C’est sûr que quand on aura plus le jardin on va perdre du poids. Quand on est au jardin, en fait on mange toute la journée, on fait une pause puis on recommence, c’est l’ambiance, on est à l’air libre, c’est pour ça. » Ce n’est probablement pas un hasard si un certain nombre de femmes des classes populaires affichent de l’embonpoint. Les statistiques récentes (Régnier et al., 2006) confirment que la corpulence chez les femmes augmente avec l’âge et diminue avec le niveau de diplômes et de revenus. Il n’est pas rare que les jardinières nous aient expliqué qu’elles préparaient de grosses quantités de nourritures pour toute la famille, qu’elles réchauffaient pour d’autres repas à venir. Un bon plat, mélange de viande souvent grasse et de légumes et féculents, consiste avant tout en un plat nutritif : « On est assez viande, on est assez pâtes, parce que quand même les légumes, ça bourre avec les pâtes. Si on veut un bifteck, on prend comme ça » (Mme Vionnex, 27 ans, assistante en pharmacie, italienne). Ne faut-il pas souligner que l’alimentation riche en calories est caractéristique du monde ouvrier rural (Chomabart de Lauwe, 1956) et s’oppose à celle moins calorique des fractions urbaines ? Les fractions rurales se distinguent ainsi par des « goûts plus conservateurs, plus enracinés dans la culture nationale et locale, qui va de pair avec une rupture moins ancienne et moins tranchée avec le milieu social et géographique » (Grignon et Grignon, 1980 : 553).

Nous avons d’ailleurs été surpris de constater à quel point la consommation alimentaire n’est jamais associée à des soucis diététiques comme on en trouve dans les classes supérieures (Régnier et Masullo, 2009). Elle est associée par contre très fréquemment à la notion de « plaisir », de « bon temps à passer avec les proches », fonction de partage en déclin ces dernières décennies dans la structure sociale (Cheng et al., 2007)[8] mais qui tend à persister dans ce milieu ; et finalement « d’abondance », issue d’un refus de se soumettre à des contraintes supplémentaires (impératifs diététiques) aux contraintes économiques, d’une « forme de liberté du point de vue de la contrainte morale » (Régnier et Masullo, 2009 : 768).

Pour comprendre ce plaisir attaché à la nourriture, il faut le relier aux goûts et valeurs qui sont le produit de conditions d’existence propres de ces classes, bien décrites par Hoggart (1970 : 183 ; 186) : « les conditions de vie inclinent à profiter du présent sans songer à organiser les comportements en fonction de l’avenir ». Puis : « Cette vie au jour le jour a quelque chose d’un hédonisme qui incite à accepter sa condition, à oublier les soucis (les dettes, la boisson, la maladie) et à prendre du bon temps ». La « bonne chère » a une fonction « compensatrice » (ibid. : 72). Ainsi, si la famille De Marcos (et avec elle bien d’autres) aime tant inviter les amis à des repas copieux festifs qui s’étalent sur toute une journée au jardin — le couple se montre très fier d’avoir pu dresser une table pour 12 invités dans leur petite pergola —, ne faut-il pas rattacher cette attitude matérialiste aux dures conditions de vie du couple (lui : maçon, elle : aide aux personnes âgées) ? Lorsque durant le repas, je leur demande s’ils ont prévu de rentrer au pays pour leur retraite dans la maison qu’ils ont fait construire au Portugal, ils répondent de manière cynique. Lui : « Ah si on y arrive à la retraite, si on y arrive ! » Elle : « On rentrera au pays entre les quatre planches [sous-entendu au fond d’un cercueil] ». Quand on sait que l’espérance de vie est toujours beaucoup plus courte pour les ouvriers que pour les autres catégories sociales (pour Genève, cf. Gubéran et Usel, 2000), on comprend mieux pourquoi ce couple affiche une morale hédoniste de la bonne chère ancrée dans le souci de profiter de l’instant présent. Si la préoccupation pour l’alimentation est si essentielle dans ce milieu, c’est qu’elle permet de produire la force de travail définie comme manuelle. « Manger (…) est une obligation, presque un devoir : se priver serait s’exposer directement à toute une série de défaillances et de sanction à la fois physiques et sociales (…) ; le langage populaire ne cesse de rappeler qu’il faut manger pour tenir le coup (…), bref qu’il faut manger sous peine de se sous-prolétariser » (Grignon et Grignon, 1980 : 548).

Conclusion

« On sait ce que l’on mange » est une expression indigène souvent entendue dans les propos des enquêtés bénéficiant d’un jardin familial. Cet article a cherché à éclairer les principales facettes de ce mode spécifique d’alimentation populaire. Afin d’être au plus proche du sens de leur expérience et du rapport au monde social singulier qu’ils engagent implicitement dans leurs pratiques, nous avons opté pour une démarche d’analyse soucieuse de saisir ensemble l’acte de production potagère avec l’acte de consommation alimentaire, tant il ressort que le plaisir de manger certains légumes est déjà présent par anticipation subjective au moment d’être plantés. Il apparaît ainsi que l’importance accordée en milieux populaires d’origine rurale au « bien manger » tient, d’une part, au fait de consommer des produits dont on connaît les conditions de production, dont on a par ailleurs l’entière maîtrise, et qui, de ce fait, sont sources de fierté (preuve du travail accompli), sont personnalisés (« mes propres légumes ») et ont des propriétés spécifiques (produits « frais », ayant du « goût »), les distinguant à leurs yeux des produits issus des grandes surfaces ; d’autre part, au plaisir procuré par leur consommation, accompagnés de féculents et de viandes abondantes, issus d’une longue préparation culinaire et partagés collectivement avec les proches au jardin. Trois commentaires méritent d’être avancés pour conclure.

Premièrement, du côté des interprétations offertes par nos lunettes théoriques, notre étude permet de revenir sur certaines thèses avancées par Bourdieu (1979) et nuancées par Grignon et Grignon (1980). Nous avons trouvé un goût populaire pour les aliments bon marché et nourrissants (viandes, légumes). Chez Bourdieu (1979), ces goûts permettent de reproduire à moindre coût la force de travail qui s’impose au prolétariat, ce qui montre combien ils restent dictés par le « choix du nécessaire », tout comme l’activité de jardinage permet à certaines familles de faire des économies. Mais ces goûts ne se réduisent jamais complètement au choix d’aliments nutritifs et consistants dictés par la nécessité puisque les jardiniers consomment aussi en abondance des légumes rafraîchissants et peu caloriques (salades, tomates) ou encore mangent parfois des poissons et des viandes rouges, aliments « légers » et généralement réservés dans les analyses bourdieusiennes aux catégories moyennes et supérieures (ce qui signifie qu’ils font des choix entre plusieurs types de biens à consommer). De même, la pratique du jardinage n’est pas seulement utilisée pour faire des économies dans le budget alimentation, mais aussi pour disposer de produits de qualité. Loin de n’être décrites qu’en termes de « handicaps », ces pratiques sont originales et partiellement autonomes : les réseaux de relations, permettant aux jardiniers de s’inscrire pour l’obtention d’une parcelle, les savoir-faire populaires hérités de la socialisation primaire, de jardiner, ou encore les combines, d’entrer en relation avec les producteurs locaux, constituent autant de « contre-handicaps » leur permettant de s’investir dans un « surtravail domestique » par l’intermédiaire duquel ils s’efforcent, semble-t-il, de « surmonter la contradiction entre la faiblesse de leurs revenus et la nécessité de réduire l’écart entre leur niveau de vie et le niveau de vie moyen, bref de normaliser leurs consommations » (Grignon et Grignon, 1980 : 549).

Deuxièmement, le souci légitime de documenter les spécificités du mode d’alimentation populaire d’origine rurale afin de s’affranchir de toute vision monolithique des milieux populaires ne doit pas pour autant conduire à passer sous silence d’autres pratiques telles que le bricolage ou la pêche que ces fractions partagent avec celles d’origine urbaine. De ce point de vue là, le bricolage (comme le jardinage ici) constitue également une activité à mi-chemin entre le gagne-pain, sorte de « choix du nécessaire » (Bourdieu, 1979 : 433) et un passe-temps, « goût populaire de l’expression personnelle et loisir créateur » (Hoggart, 1970 : 382). Ainsi donc, éclairer le sens que prennent certaines activités (le travail à côté) en milieux populaires permet de remettre en question certaines dénominations génériques dichotomiques construites par toute une tradition lettrée (« entre travail et loisir, entre gagne-pain et passe-temps, entre activités productives et intéressées, et activités improductives et gratuites » [Weber, 2001 : 21]) qui rend généralement peu compte du sens que prennent ces activités dans la mesure où « la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée est un des privilèges de la vie bourgeoise, que les classes populaires sont encore en train de conquérir » (Grignon et Passeron, 1989 : 39).

Troisièmement, enfin, alors qu’on sait que toute démarcation sociale est à la fois « barrière et niveau » (Goblot), de quels groupes nos interviewés cherchent-ils au fond à se différencier lorsqu’ils disent « on sait ce qu’on mange », ceci à une époque où le jardinage et l’alimentation bio sont par ailleurs très valorisés dans les discours dominants ? À l’instar des études effectuées par Chauvel (1999), Régnier et Masullo (2009) sur la consommation en France, Warde et al., (2007) au Royaume-Uni ou Darmon et Drewnowski (2008) dont l’état des lieux des travaux récents couvre plusieurs pays d’Europe, l’Australie, le Canada et les États-Unis, l’analyse de la singularité des milieux populaires d’origine rurale ne conduit guère au constat d’un alignement des goûts populaires de certaines fractions de classe sur ceux des catégories moyennes ou supérieures. À la différence de ces derniers qui sont plus nombreux à mettre en avant la santé lorsqu’ils parlent de jardinage (« c’est bon pour la santé ») (Pluvinage et Weber, 1993), nos interlocuteurs souscrivent davantage à une morale de l’autoproduction derrière le souci affirmé de pouvoir manger ses « propres » légumes. Ceux-ci sont eux-mêmes préparés à travers des savoir-faire culinaires plus proches de la cuisine paysanne héritée que de la vogue contemporaine pour les produits du terroir, qui de fait tend à « normaliser et codifier les plats locaux » et à se démarquer ainsi de la « simple cuisine paysanne » (Régnier et al., 2006 : 87). Cela étant dit, plus pratiques qu’ostentatoires, les stratégies de distinction énoncées par nos enquêtés (à travers des formules du type : « on sait ce qu’on mange », « nos légumes sont plus frais », « ont meilleur goût » « on ne nous verra pas acheter des légumes à la Migros », ou encore « le jardin cela permet d’éviter d’aller au bistrot ») contribueraient sans doute d’abord à établir des frontières sociales envers un « autre » situé à l’intérieur des catégories populaires[9] (origine « urbaine » vs « rurale »), c’est-à-dire avec un « autrui » avec qui on partage implicitement — par ailleurs et sous d’autres rapports — des conditions communes d’existence.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Pour faciliter la lecture, et sauf mention particulière, le terme « jardinier » renvoie ici tant à des personnes de sexe masculin que féminin.

-

[2]

Les stratégies de fécondité des familles d’origine agricole se caractérisent par un faible contrôle des naissances et un nombre élevé d’enfants (Bourdieu, 1979).

-

[3]

Weber (1998) montre trois logiques au jardin dont deux — que l’on va décrire ici — correspondent à notre division « jardin loisir/agrément » vs « jardin productif » ; la première, « la villégiature comme seconde maison » : le jardin y est essentiellement d’agrément ou ce qui compte c’est l’usage, pas le travail. Usage résidentiel et festif, détente. La seconde, « l’atelier productif », permet de cultiver dans une logique d’autoconsommation annuelle.

-

[4]

En fait, les dépenses en matière de jardinage (outillage) augmentent avec le revenu des jardiniers (Weber, 1998).

-

[5]

Il est difficile de savoir ce qui, dans la teneur des sols, tient à l’activité intensive de jardinage et ce qui tient à la présence des jardins aux abords d’anciens sites industriels.

-

[6]

La FGJF, en partenariat avec la Fédération suisse a édité une brochure destinée à sensibiliser les jardiniers à ces aspects et à leurs conséquences en matière d’alimentation : cf. Fédération suisse des jardins familiaux (2001), Jardi-conseils. « De la terre à la table ». Action « reconversion ». Suggestions pour un jardin proche de la nature, Zurich et Genève : Bioterra et FSJF.

-

[7]

Osiek (1990 : 74) trouve aussi à Genève cette attention portée en milieux populaires à la force à propos de la consommation de légumes peu calorifiques (salades) et justifiée par l’apport en vitamines (aliments qualifiés de « dispensateurs de force »).

-

[8]

Pour la période 1970-2000, les invitations pour des repas sont en baisse au Royaume-Uni, dans tous les milieux, mais la baisse est plus forte dans ceux fortement instruits.

-

[9]

Mais qui lui va au bistrot, au supermarché (Schwartz, 2002), sous-consomme fruits et légumes « frais » (Caillavet et Darmon, 2005) et va au McDo (Régnier et Massulo, 2009 : 757). Notons toutefois que nos enquêtés ne font aucune allusion ni positive ni négative à la « malbouffe ».

Bibliographie

- Alonzo, P. et C. Hugrée (2010), Sociologie des classes populaires, Paris, Armand Colin.

- Blanc, J.-P. (1997), Étude de la fertilité des sites des jardins familiaux genevois, Genève, Mémoire de diplôme, École d’horticulture de Lullier.

- Bourdieu, P. (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit.

- Caillavet, F. et N. Darmon (2005), « Contraintes budgétaires et choix alimentaires : pauvreté des ménages, pauvreté de l’alimentation ? », Inra sciences sociales, 3-4.

- Champagne, P. (2002), L’héritage refusé. La crise de reproduction sociale de la paysannerie française(1950-2000), Paris, Seuil.

- Chauvel, L. (1999), « Du pain et des vacances : la consommation des catégories socio-professionnelles s’homogénéise-t-elle (encore) ? », Revue française de sociologie, vol. 40, n° 1, p. 76-96.

- Cheng S.-L., W. Olsen, D. Southerton and A. Warde (2007), « The Changing Practice of Eating : Evidence from UK Time Diaries, 1975 and 2000 », The British Journal of Sociology, vol. 58 : 1, p.40-61.

- Chombart De Lauwe, P. H. (1977 [1956]), La vie quotidienne des familles ouvrières, Paris, CNRS.

- Colon, C. (1985), La quatrième dimension : les jardins familiaux genevois, Mémoire de Licence en géographie, Université de Genève.

- Darmon, N. and A. Drewnowski (2008), « Does Social Class Predict Diet Quality ? », The American Journal of Clinical Nutrition, 87, p. 1107-1117.

- Erni, A. (2004), Les jardins familiaux à Genève. Quel avenir pour quels types de jardins, Mémoire de licence en géographie, Université de Genève.

- Frauenfelder A., C. Delay et L. Scalambrin (2014a), « Potagers urbains vs jardins familiaux ? Réforme urbaine contemporaine et controverses autour du beau jardin et de son usage légitime », Espaces et sociétés, n° 158, p. 67-81.

- Frauenfelder A., C. Delay et L. Scalambrin (2014b, à paraître), « Joindre l’utile à l’agréable » : Jardin familial et modes de vie populaires, Lausanne, Antipodes.

- Frauenfelder A., C. Delay et L. Scalambrin (2011a), « Le monde privé des classes populaires : le jardin familial comme poste d’observation privilégié », Tsantsa, revue suisse d’ethnologie, n° 16, p. 159-163.

- Goody J. (1985), Cuisines, Cuisine et Classes. Paris, Centre Georges Pompidou, Centre de Création industrielle.

- Grignon, C. et J.-C. Passeron (1989), Le savant et le politique. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard.

- Grignon, C. et C. Grignon (1981), « Alimentation et stratification sociale », cahiers de nutrition et diététique, décembre, p. 40-49.

- Grignon, C. et C. Grignon (1980), « Styles d’alimentation et goûts populaires », Revue française de sociologie, vol. 21, n° 4, p. 531-569.

- Guberan, E. et M. Usel (2000), Mortalité prématurée et invalidité selon la profession et la classe sociale à Genève, Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), Genève.

- Guyon, F. (2008), « Les jardins familiaux aujourd’hui : des espaces socialement modulés », Espaces et sociétés, vol. 134, n° 3, p.131-147.

- Halbwachs, M. (1970 [1912]), La classe ouvrière et les niveaux de vie, Paris, Gordon & Breach.

- Hoggart, R. (1970 [1957]), La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires, Paris, Minuit.

- Osiek, F. (1990), C’est bon pour ta santé !. Représentations et pratiques familiales en matière d’éducation à la santé, Genève, SRED.

- Pluvinage, M. et F. Weber (1993), « Le jardin ouvrier : ressource alimentaire et affirmation de soi », Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 27, p. 95-122.

- Régnier, F. et A. Masullo (2009), « Obésité, goûts et consommation. Intégration des normes d’alimentation et appartenance sociale », Revue française de sociologie, vol. 50, n° 4, p. 747-773.

- Régnier, F., A. Lhuissier et S. Gojard (2006), Sociologie de l’alimentation, Paris, La Découverte.

- Schwartz, O. (2002) [1990]), Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF.

- Warde, A., S.-L. Cheng, W. Olsen and D. Southerton (2007), « Changes in the Practice of Eating : A Comparative Analysis of Time-use », Acta sociologica, vol. 50, p. 363-385.

- Weber, F. (2001 [1989]), Le travail à côté. Étude d’ethnographie ouvrière, Paris, INRA/EHESS.

- Weber, F. (1998), L’honneur des jardiniers. Les potagers dans la France du xxe siècle, Paris, Belin.