Résumés

Résumé

Pour l’intervenante sociale au Québec, il existe désormais une réalité incontournable : l’hétérogénéité culturelle de la population. La prise de conscience de cette réalité tend à se généraliser dans le discours et dans les préoccupations des intervenantes. S’étant cantonnée dans l’interethnique, l’intervention interculturelle s’est toutefois centrée sur la variabilité des pratiques et des coutumes, qu’elle a liée à l’existence de systèmes de valeurs différents. Il devait suffire, pour agir, de s’ouvrir aux valeurs de l’autre. Cette approche se révèle insuffisante selon l’auteur. Celui-ci propose de revenir sur les fondements limitatifs et parfois inexacts de la pratique interculturelle actuelle et de définir les paramètres d’un modèle d’intervention interculturelle basé sur une approche narrative et sémiotique des systèmes de significations.

Mots clés:

- travail social,

- interculturel,

- sens,

- logique de référence,

- espace clinique

Abstract

In today’s Québec, the social worker must cope with an unavoidable reality: the cultural diversity among the population. That reality tends to generalize among the social worker preoccupations as much as in their jargon. However, the intercultural social work thought in Québec was confined to ethnic differences between the s.w. and some of her clients. Those differences were imputed to contrasted value systems. In practice, the trend was to build an approach based on the acceptation of other’s values. This might be interesting, but it is certainly insufficient to define the nature of intercultural practice. This article proposes to address the limitative and sometimes wrong aspects of the current intercultural social work thought and to define the principles of a model based on a semiotic and narrative approach of signification systems.

Key words:

- social work,

- intercultural,

- signification,

- referential logic,

- clinical locus

Corps de l’article

Pour l’intervenante sociale[1] au Québec, il existe désormais une réalité reconnue comme incontournable, à savoir l’hétérogénéité culturelle de la population québécoise (Bilodeau, 1993; Legault, 1991; Roy, 1991, 1993). La prise de conscience de cette réalité tend à se généraliser dans le discours et dans les préoccupations des intervenantes. En font foi les nombreuses publications, recherches et conférences concernant l’intervention interculturelle auxquelles nous avons eu droit au cours des dernières années[2].

Toutefois, le discours dominant a semblé attribuer cette hétérogénéité culturelle à l’immigration uniquement et plus particulièrement à celle, plus récente, en provenance de pays du tiers-monde (Iasenza, 1991; Legault, 1991). Cette prémisse n’est pas fausse en soi, mais elle ne reflète qu’une partie de la question. Si elle a eu l’avantage d’engager la discussion sur l’intervention interculturelle, elle a eu, par contre, le désavantage d’en restreindre le champ à l’unique sphère de l’interethnique. Ce faisant, la représentation des relations interculturelles, véhiculée dans les récentes publications et communications, a semblé reposer sur une dichotomie « eux / nous » subsumant l’existence d’une population québécoise, culturellement homogène, dite de souche.

Cela n’a pas été sans conséquences. Cantonnée dans l’inter-ethnique, l’intervention interculturelle s’est naturellement centrée sur ce qui frappe les acteurs aux premiers abords de la relation, à savoir la variabilité des pratiques et des coutumes telles qu’elles s’expriment dans les événements de la quotidienneté. On a attribué principalement ces différences à des systèmes de valeurs contrastés (Roy, 1991, 1993). Leur mise en présence créait des zones d’incompréhension que l’on a pu par la suite identifier et décomposer en une série d’incidents critiques standardisés (Cohen-Emerique, 1984; Roy, 1991, 1993) marquant la relation entre l’intervenante (nous) et le client d’origine ethnique (eux).

Dès lors, l’intervention interculturelle trouvait sa voie : permettre aux clients issus de minorités ethniques, en franchissant avec « eux » les zones d’incompréhension, de résoudre des problèmes sociaux souvent liés à des difficultés d’adaptation au sein de leur société d’accueil (nous). Du même coup, l’intervention interculturelle trouvait sa stratégie : mettre à jour nos propres valeurs (nous) et nous ouvrir à celles de nos clients ethniques (eux) (Bilodeau, 1993; Legault, 1991, 2000; Roy, 1991, 1993, 2000).

Cette approche tout en savoir-être s’avère incontournable si on la considère comme l’un des aspects d’un modèle d’intervention à développer. Au demeurant, elle est fort intéressante et s’appuie sur un processus de recherche non moins intéressant. Elle se révélera toutefois insuffisante si l’on prétend en faire la définition de l’intervention interculturelle.

Ce texte propose une double démarche. Le premier volet consiste à revenir sur les fondements trop limitatifs, trop dichotomiques et parfois inexacts des productions scientifiques actuelles sur l’intervention interculturelle. Le second, par voie de conséquence, nous amènera à définir les paramètres d’un autre type de modèle d’intervention interculturelle.

Les fondements limitatifs de l’intervention interculturelle en travail social

Dans cette section nous aborderons successivement et de manière critique – en tentant chaque fois de proposer une solution alternative – les caractéristiques de la pensée interculturelle actuelle en travail social qui en restreignent le « champ de vision ». Ce sont : la compréhension de l’hétérogénéité culturelle de la population québécoise; l’opposition sémantique « eux / nous »; enfin, le choix des systèmes de valeurs et des codes de comportement comme marqueurs signifiants des écarts culturels. L’exercice ne constitue toutefois pas une tentative d’exhaustivité, mais plutôt une mise au point temporaire et partielle sur ce qui nous semble le plus important à signaler actuellement.

La compréhension de l’hétérogénéité culturelle de la population québécoise

Il est exact de dire qu’une partie de cette hétérogénéité s’explique par le phénomène de l’immigration et qu’elle est devenue plus évidente depuis l’augmentation de l’apport en provenance du tiers-monde. Toutefois, cela ne doit pas nous amener à penser que ce phénomène explique à lui seul l’hétérogénéité culturelle du Québec. Ce raisonnement nous conduirait à l’idée qu’il fut un Québec culturellement homogène et qu’il en subsiste un noyau de population dit de souche à l’intérieur duquel tous ont en commun les mêmes systèmes de normes, de valeurs, d’idées, de représentations et de symboles.

Cette idée est séduisante; elle trouve des ténors prestigieux dans les rangs nationalistes. Elle est également dangereuse, car elle sert d’appui à un certain nationalisme outrancier qui prétend, par surcroît, détenir « la solution » quant à l’intégration des immigrants et des minorités ethniques à « notre » culture. Nous n’irons pas plus loin sur cette voie car cela n’est pas le propos de cet article. Ce qu’il importe de préciser à l’égard de cette idée, c’est qu’elle est surtout fausse.

Déjà, au milieu des années 1970, l’anthropologue québécois Marc-Adélard Tremblay (1973) émettait l’idée, fondée sur des recherches ethnographiques effectuées au Québec, que la population québécoise dite de souche était en réalité formée de communautés que la variabilité intraculturelle rendait plutôt différentes les unes des autres. Son hypothèse comportait même la description de zones de variation intraculturelle qu’il appelait des sousaires culturelles.

Depuis, les recherches ethnographiques et les études de communautés menées dans des régions du Québec ont confirmé l’hétérogénéité culturelle endogène des populations québécoises dites de souche (Bélanger, 1994, 1997; Corin, Bibeau et al., 1990)[3]. D’ailleurs, il serait plus juste désormais d’écrire « souches ».

Le fait de partager un territoire national et de parler une même langue ne constitue pas une condition essentielle à l’homogénéité culturelle d’une population (Doutreloux, 1995). Les diverses communautés québécoises ont vécu, dès leur origine, des conditions sociohistoriques différentes, et il semble que ces conditions aient eu un effet structurant sur le développement de « visions du monde » contrastées dont le caractère est spécifiquement local.

L’opposition sémantique « eux / nous »

Considérant ce qui précède, il convient de proposer une solution alternative à cette opposition « eux / nous » que l’on retrouve souvent dans le discours des penseuses de l’interculturel. Si le « nous », comme on l’a vu, ne s’avère pas fondé sur des bases très solides et ressemble plus à un mythe nationaliste qu’à une réalité socioculturelle, il serait utile de regarder de plus près le signifié « eux » qui, lui aussi, s’installe en véritable paradigme dans la conception actuelle de l’intervention interculturelle.

Il nous semble de plus en plus difficile, en tenant compte des récents développements de l’ethnologie, de défendre l’idée qu’il puisse y avoir des caractéristiques culturelles généralisables à l’ensemble d’une ethnie. Et c’est encore moins vrai pour l’ensemble d’une population. Cela vient du fait qu’une société ou même une ethnie comporte des communautés ou des groupes sociaux qui peuvent être le siège de processus identitaires et de visions du monde spécifiques. On peut dire, là aussi, que ces communautés et ces groupes peuvent s’être développés à partir de conditions sociohistoriques et de trajectoires personnelles différentes. Ils constitueront alors des touts partiels (Leavitt, 1992) distincts au sein de leur société et de leur ethnie. On parlera, dès lors, de variabilité intraculturelle ou même intra-ethnique. Toute cette variabilité ne devrait pas autoriser de grandes généralisations lorsqu’il s’agit de décrire une population, ses ethnies et leurs cultures (Leavitt, op. cit.).

L’intervention interculturelle devrait donc mettre en présence, chaque fois, deux systèmes d’intelligibilité : celui de l’intervenante et celui de l’individu, de la famille ou du groupe qui requièrent ses services. L’une et l’autre de ces « visions du monde » entreront en rapport d’élucidation, chacune devant être comprise comme étant le produit de vécus, d’expériences et de processus d’interprétation résolument liés à des pratiques spécifiques et locales avant d’être ethniques et nationales. Liés, donc, à des contextes particuliers d’appartenance et d’identification à des communautés ou à des groupes, à des touts partiels et locaux. Ici, les configurations qui délimitent l’appartenance et l’identification à de grands ensembles peu significatifs, tels que la culture québécoise ou haïtienne ou africaine ou amérindienne, ne peuvent à elles seules fournir les réseaux sémantiques[4] par rapport auxquels les problèmes psychosociaux s’expriment et s’interprètent.

Le choix des systèmes de valeurs et des codes de comportement comme marqueurs des écarts culturels

La majorité des publications sur le travail social interculturel, nous l’avons vu, tournent autour du choc des valeurs, d’une part, et de celui provoqué, d’autre part, par les écarts différentiels dans les pratiques usuelles de l’intervenante et du client (temps, espace, bienséance, etc.). Ces deux aspects ne sauraient à eux seuls résumer l’ensemble complexe que constitue la culture. Du reste, ils n’en constituent pas l’essentiel, dans le sens où ces aspects ne sont pas nécessairement les plus prégnants.

Ce qui est surtout en jeu lorsqu’un individu, un groupe ou une communauté appréhendent une situation qui leur pose problème et qu’ils tentent de la résoudre, c’est ce par quoi cette situation et les actions qu’elle impose participeront d’une intelligibilité partagée du monde, de la société, de l’homme et des rapports sociaux. C’est ce par quoi la contrainte et l’action sont porteuses d’un sens.

Autrement dit, ce qui est surtout en jeu consiste en un ensemble de signes, de symboles et de représentations par lesquels s’organise la perception du monde et qui constituent justement le contexte dans lequel les événements trouvent leur intelligibilité, leur sens (Jodelet, [1989] 1993; Augé et Herzlich, 1991; Geertz, 1986; Sahlins, 1980). Ce contexte, c’est précisément la culture (Uchoa, 1993), qui n’est pas uniquement faite d’usages, de coutumes et de valeurs, mais que l’on définira surtout comme étant le siège de la pensée symbolique[5].

Ce qui devrait intéresser davantage l’intervenante interculturelle dans son travail d’élucidation se situe bien au-delà de la question prévisible du choc des valeurs et des coutumes. Il est un autre choc qui est au coeur même de l’enjeu sur lequel repose l’intervention : celui de la construction différentielle du sens.

Le véritable « incident critique » dont il faille tenir compte pour que l’intervention soit praticable est généré par le fait que l’intervenante et le bénéficiaire n’attribuent généralement pas le même sens à un même problème (Good et Good, 1984). Les deux utilisent des logiques, des systèmes de signes, des modèles explicatifs différents où interviennent des symboliques différentes (Kleinman, 1980, 1988; Renaud, 1995; Augé, 1991).

Dès lors, l’intervention interculturelle devrait se donner pour objet, non plus de dépasser le choc des valeurs, mais de mettre en scène l’interaction de deux univers de sens, dans la rencontre de deux logiques.

Les paramètres de l’intervention interculturelle

Aux fins de cet article, nous nous limiterons aux deux paramètres qui nous semblent essentiels à l’intervention interculturelle, à savoir : la recherche du sens et le travail du sens[6]. Le premier se rapporte aux signes qui organisent le discours ainsi que les actions des personnes aidées et de leur entourage lorsque ceux-ci décrivent un problème et tentent de le résoudre. Le second paramètre a trait à l’articulation de ces signes les uns par rapport aux autres. Ce rapport, instituant une logique de référence, une compréhension de la situation-problème, forme ce que l’on peut appeler le système d’intelligibilité ou de signification du bénéficiaire et de son entourage. C’est cette articulation logique que l’intervenante interculturelle va tenter de suivre et de conserver lorsque s’élaborera le processus d’intervention.

La recherche du sens

Un peu plus haut dans cet article, nous avons parlé des réseaux sémantiques; ceux-ci vont constituer l’objet de la recherche de sens dont il est question dans cette section. Il s’agit, comme nous l’avons déjà dit, des termes à l’aide desquels les événements, les problèmes et les contraintes de la vie quotidienne prennent sens pour un individu, un groupe ou une communauté.

Le modèle d’intervention interculturelle que nous allons présenter repose sur une prémisse selon laquelle il existe une dialectique, une organisation logique et dialogique, entre : la façon de reconnaître et de décrire un problème; la façon de l’appréhender quant à ses causes, à sa gravité et à son évolution possible; enfin, la façon de tenter de le résoudre. Cette correspondance prend, en quelque sorte, la forme d’un continuum : signe–sens–action. Elle possède donc une cohérence sémantique qui sera chaque fois à découvrir (Augé et Herzlich, 1991; Uchoa, 1993; Kleinman, 1980, 1988; Corin, Bibeau et Uchoa, 1993).

Le premier terme de cette dynamique est ce qui constitue le système de signes. L’un des moments du discours où ceux-ci sont les plus évidents est celui où le problème est décrit et identifié. Ces signes, que l’on classe selon qu’ils sont précurseurs, diagnostiques ou pronostiques, sont importants, car d’une manière extensive ils se prolongent dans des systèmes qui « ... renvoient à une conception plus générale de la personne et des rapports sociaux, à un ensemble de valeurs, à une vision du monde » (Corin, Uchoa, Bibeau et Koumaré, 1992, p. 183; c’est nous qui soulignons); bref, qui renvoient aux termes dans lesquels les acteurs perçoivent et catégorisent leur univers.

C’est en engageant le dialogue et en suscitant le récit sur l’identification du problème que l’intervenante interculturelle prendra contact avec le système de signes. Il s’agit en quelque sorte des grands thèmes du récit. Elle aura commencé par relever de manière plutôt exhaustive les thèmes importants du discours du bénéficiaire et de son entourage. Par la suite, un certain effort de regroupement de ces thèmes dans des catégories de plus en plus englobantes devrait mener à la mise au jour des signes qui servent à la compréhension du problème par les acteurs eux-mêmes. Il restera par la suite à comprendre comment ces signes interagissent entre eux pour former le système de sens.

On peut plus aisément saisir l’organisation du sens lorsque l’on place les acteurs en situation d’interprétation de leur propre problème. L’un des moyens d’y parvenir consiste à susciter le récit chez les personnes aidées et leur entourage significatif sur les causes du problème pour lequel ils viennent consulter.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’un simple examen des causes. Par cette investigation, l’intervenante est mise en présence du système étiologique des acteurs, certes, mais elle pourra appréhender du même coup la logique de l’enchaînement des signes dans le système causal du client (Augé, 1991; Corin, Uchoa, Bibeau et Koumaré, 1992; Corin, Bibeau et Uchoa, 1993). À ce stade, l’intervenante devrait être en mesure de déceler des invariances dans les articulations entre signes. Celles-ci devraient lui permettre de schématiser le récit des acteurs (leur logique) en ne conservant que les articulations et les signes les plus prégnants. Cette structure devrait être en continuité avec celle qui guide le système d’action des personnes aidées et de leur entourage.

Le système d’action est ce que nous comprenons comme étant l’ensemble des démarches et des interventions entreprises par les personnes aidées ou leur entourage significatif dans le but de tenter de résoudre le problème. Il s’agit essentiellement d’un système d’interaction dont la mise à jour laisse voir, d’une part, le réseau significatif de personnes se sentant concernées ou interpellées par le problème et, d’autre part, le système d’interprétation en pleine action au moment où ce réseau de personnes tente de s’adapter aux différentes situations provoquées par la recherche de solutions et d’aide.

L’intervenante verra à catalyser la production d’un discours passablement développé de la part du bénéficiaire et de son entourage significatif, ce qui lui permettra de saisir la logique propre de leur système d’action.

Cela fait, l’intervenante interculturelle établira en quoi les trois structures, celle des signes (la description du problème), celle du sens (l’interprétation du problème) et celle de l’action, concordent ou sont en continuité de sens. Le cas échéant, c’est sur ce modèle que devra être construit l’espace clinique. Cela nous amène à la question du travail du sens.

Le travail du sens

Des recherches ont montré que, dans la plupart des cas, les grands thèmes contenus dans les systèmes d’action sont les mêmes que ceux qui alimentent les systèmes d’interprétation et qu’ils s’articulent les uns aux autres selon une certaine logique qui est la même à tous les niveaux (Corin, Bibeau, Uchoa, Koumaré, 1992; Corin, Bibeau et Uchoa, 1993; Bélanger 2001a, 2001b). Cette forme d’invariance relative, que l’on aura pu mettre en évidence au moment de la recherche du sens, indique qu’il y a une organisation du sens à tous les niveaux du continuum signes-sens-action. C’est le résultat de l’action d’une idée organisatrice que l’on l’appelle aussi un schème organisateur. Sa découverte permettra à l’intervenante de structurer sa compréhension du problème en même temps que son intervention.

Le schème organisateur peut être compris comme étant une façon de penser, une croyance ou peut-être même un symbole qui enchâsse les autres signes. Les thèmes interagissent suivant ce schème pour former un système de sens, et ce système est en quelque sorte la manière du système-client de concevoir son problème et sa solution.

Comme l’on a reconstruit l’interprétation du problème avec le système-client et selon ses schèmes, on va planifier de la même manière l’intervention. Celle-ci devrait refléter le travail de compréhension effectué par l’intervenante.

L’intervention peut suivre, de manière plus ou moins fidèle, les objectifs prévus et leurs étapes de réalisation, dans l’ordre et dans les temps prévus. Toutefois, l’organisation logique du sens devra être rigoureusement conservée. C’est la trame qui structure et maintient l’action et qui, de ce fait, la rend intelligible et efficace.

L’histoire de Ravi P...

Ravi P... est originaire de l’Asie du Sud-Est[7]. Il a quitté son village, à l’âge de 21 ans, pour venir chercher fortune au Québec. L’ami d’un oncle maternel l’a alors accueilli, l’a hébergé et lui a donné du travail dans son restaurant. Ravi a actuellement 45 ans; il vit donc à Montréal depuis 24 ans et a fini par devenir propriétaire du restaurant en question. Marié depuis vingt ans, il est le père de deux enfants, un garçon et une fille âgés respectivement de 18 et 16 ans.

Il vient consulter alors qu’il est en convalescence post-infarctus. Il dit être aux prises avec un problème familial-conjugal qui, selon lui, mine son esprit tout autant que son corps et serait en grande partie responsable de sa récente « crise cardiaque ». Sa version initiale de l’histoire veut que la frigidité de son épouse soit à l’origine du problème. Ils ne sont pas en mauvais termes, dit-il, mais ce problème, qu’il n’ose aborder avec elle, le pousse depuis quelques années à rechercher les faveurs d’autres femmes et même à avoir, par périodes, des maîtresses de façon plus régulière. Il appelle cela son « démon intérieur ». À l’entendre, il aurait pu s’accommoder de la situation facilement et pendant encore un bon bout de temps, mais depuis plus d’un an un autre « démon » l’assaille. Il entend par là le désir, de plus en plus présent, de quitter sa femme pour vivre seul, en homme libre, et plus tard peut-être de se chercher une autre compagne de vie. À partir du moment où les enfants lui ont semblé en âge de comprendre et d’accepter un divorce, son désir s’est fait plus pressant, mais également son conflit intérieur.

Il lutte, dit-il, contre son désir qu’il personnifie presque par un « démon » et il nous explique pourquoi après un long moment d’hésitation. Cela aurait trait à un événement qui l’aurait profondément marqué. Alors qu’il était âgé de 10 ans, il a vu son père les abandonner, lui, sa mère, ses deux soeurs cadettes et son frère aîné. Le père serait parti sans explications; ce n’est que plus tard qu’ils ont appris qu’il y avait une autre femme dans sa vie. Il n’a plus jamais revu son père, qui n’a d’ailleurs plus semblé se préoccuper d’eux. N’eût été, dit-il, de l’aide fournie par ses oncles maternels et paternels, ils auraient été réduits à la mendicité.

Cet événement, d’autant qu’il puisse s’en souvenir, a été un véritable déshonneur pour les deux familles. Cela a même failli mettre fin à une promesse de mariage qui venait tout juste d’être contractée, en son nom, entre son père et le père de son épouse actuelle, Shanna. Elle était alors âgée de 3 ans. La rupture a pu être évitée de justesse grâce à l’intervention d’un de ses oncles paternels, un homme apparemment puissant et respecté.

Le voilà donc aux prises, lui semble-t-il, avec le même « démon » que celui qui est venu hanter son père trente-cinq ans plus tôt. Le désir de partir est fort, irrépressible, dit-il, et l’idée de ressembler à son père lui est intolérable. Il nous demande de l’aider à se ressaisir et, en quelque sorte, de « chasser son démon ». Il voudrait que nous établissions avec lui une sorte de counseling très directif qui servirait à consolider les valeurs acquises dans sa famille quand il était petit. Mais, en même temps, il nous informe de deux aspects de sa personne. D’une part, lui semble-t-il, il est très proche de la culture dans laquelle il a grandi, notamment en ce qui a trait à la faible importance accordée aux émotions, aux désirs et aux rêves individuels, de même qu’en ce qui a trait à la grande place qu’occupent la famille et la parenté. Dans cette culture, la personne est comprise comme l’élément négligeable d’un tout cosmique. D’autre part, il se dit passablement « américanisé » et perméable, jusqu’à un certain point, aux valeurs et aux symboles par lesquels les Nord-Américains se reconnaissent. Cette perméabilité relative le met, selon lui, au moins à l’abri des croyances magico-religieuses auxquelles adhèrent encore des personnes de sa région d’origine.

Ce qu’il nous dit, en fait, c’est qu’il n’arrive plus à résoudre ses problèmes parce qu’il ne sait plus avec quelle grille les appréhender. Cette position acculturée-enculturée lui constituera une véritable carapace qui, de prime abord du moins, semblera donner à toute tentative d’intervention un caractère d’impraticabilité.

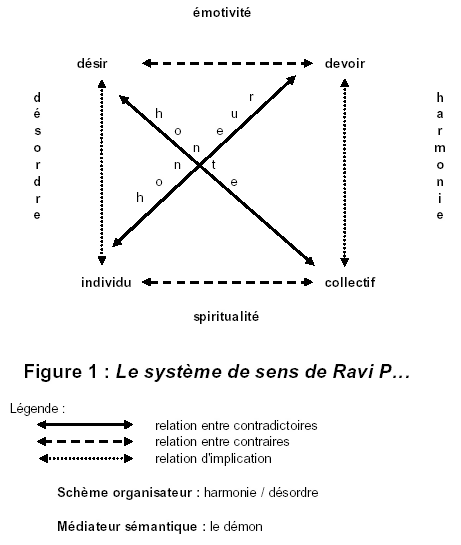

Nous allons tenter de reprendre une à une les étapes de l’intervention avec Ravi P… en soulignant les moments clés de la recherche et du travail du sens. L’homme explique sa maladie cardiaque par une rupture entre son esprit et son corps. Cette perte d’harmonie, dont l’infarctus ne serait qu’un symptôme, est due selon lui à un conflit qu’il ne peut résoudre entre ses devoirs et ses désirs. Ces derniers font partie de l’univers de l’affectivité personnelle, mais ils l’éloignent de la spiritualité universaliste qui lui fut inculquée dans sa communauté d’origine et, par conséquent, des devoirs qu’il devrait accomplir envers les siens avant toute chose. S’il tombe dans le piège de l’individualisme, cela sera la honte pour lui et pour sa famille. Parfois, dit-il, c’est l’individu en lui et ses désirs qui sont les plus forts, mais parfois c’est l’homme de devoir qui l’emporte. Toutefois, la tension entre ces deux pôles est constante et elle s’est aggravée, dit-il.

S’opposent ici une série de thèmes ou de signes :

collectif / individu

devoir / désir

harmonie / désordre

honneur / honte

spiritualité / émotivité

Mais s’opposent justement en cela deux univers entre lesquels Ravi reste suspendu sans pouvoir choisir. D’une part, il y a le monde de l’harmonie dans lequel on trouve la paix de l’esprit et du corps. Ce monde est celui de l’accomplissement de l’être qui renonce à ses désirs personnels pour se représenter comme une petite partie d’un ensemble plus grand, comme le maillon d’une destinée collective. D’autre part, il y a le monde des désirs à assouvir, des réalisations personnelles et de la fierté d’être unique. Ce monde est celui de l’accomplissement de soi, en soi et pour soi.

La logique de Ravi est implacable. À ces deux univers, pense-t-il, correspondent autant de destins. D’un côté, il y a la honte et le déshonneur dont le spectre, toutefois, ne semble pas assez effrayant pour « calmer » ses désirs. De l’autre côté, il y a l’honorabilité de l’homme intègre, mais dont l’auréole ne semble pas assez glorieuse pour faire taire son « démon intérieur ».

Tout ce que nous venons d’interpréter peut se schématiser de la façon qui suit.

Figure 1

Le système de sens de Ravi P…

C’est le système de sens que construit Ravi autour d’un schème organisateur : sa conception de la santé et de la maladie qui coïncide avec celle de l’harmonie et du désordre. C’est cette trame qui est suivie au moment de la construction de l’espace clinique. Toutefois, son utilisation ne sera pas sans problèmes. Sa construction même montre la prégnance du cloisonnement érigé par Ravi pour séparer ces deux univers entre lesquels il est suspendu et nous promène à sa guise.

Par ailleurs, le discours de Ravi est aussi porteur d’une issue à même l’impasse qu’il crée. Cette porte de sortie est, en quelque sorte, un pont lancé entre deux logiques, deux systèmes de sens qui s’avéraient jusqu’alors incompatibles. On peut appeler cela une interface, mais nous préférons le terme « médiateur sémantique ». Celui-ci nous permet de lire simultanément les deux constructions discursives. Il s’agit de ce « démon intérieur » auquel Ravi a souvent fait référence.

Ce signe joue sur les deux tableaux à la fois. Sur le premier, il fait office de métaphore des émotions, des sentiments et des désirs individuels. Sur le second, il représente, de manière littérale, une entité bien réelle et bien présente dans la cosmogonie dont Ravi a hérité dans sa jeunesse. L’ambiguïté du signe nous permet donc d’explorer en même temps et de faire se conjuguer des aspects de son affectivité ainsi que des aspects de la culture distincte du groupe humain dont il est issu et auquel il s’identifie encore en partie.

Le plan d’intervention lui est présenté en ces termes: « La rupture de l’harmonie entre votre esprit et votre corps n’est pas étrangère à l’influence de ce ”démon intérieur” dont vous m’avez parlé quelquefois lors de nos derniers entretiens. Ce démon, il me semble important que vous m’en parliez davantage, mais aussi que vous lui parliez et surtout que vous entendiez ce qu’il veut vous dire. Dans cette démarche, je serai à vos côtés. »

Au cours des semaines qui suivent, et toujours en utilisant la trame du système de sens que nous avions mise à jour, Ravi apprendra à vivre avec son ambivalence et trouvera des façons satisfaisantes pour lui de dénouer ses impasses.

L’histoire de Marcel V...

Marcel V... vit dans un village de 500 habitants situé sur la Côte-Nord, au Québec. Âgé de 48 ans, il est marié depuis vingt-cinq ans à une femme de cinq ans sa cadette. Le couple a eu deux filles, aujourd’hui âgées de 24 et 22 ans et qui n’habitent plus à la maison.

Marcel V... exploite un petit commerce plutôt florissant. Il descend d’une lignée fondatrice et fort respectée dans le village. Chez les V..., dit-on, on est commerçant et riche de père en fils. Cette famille est d’ailleurs réputée pour produire des hommes agressifs, fiers, « durs à leur corps », travailleurs et qui sont aussi exigeants envers les autres qu’envers eux-mêmes.

Le premier contact de Marcel avec les services sociaux, il y a neuf ans, s’est plutôt mal passé. De retour d’une fugue, ses deux filles alors âgées de 15 et 13 ans se sont signalées au CPEJ de la région. Elles se sont alors plaintes alors du caractère violent de leur père et de l’incapacité de leur mère à les protéger contre ses accès de fureur. Lui qui s’attendait à recevoir de l’aide pour « venir à bout » de ses filles en révolte s’est retrouvé en évaluation psychologique et psychiatrique. L’intervenante sociale l’avait trouvé agité, agressif et incohérent par moments.

Les examens cliniques et les tests psychométriques ont décelé la présence d’une maladie bipolaire. Parallèlement, les témoignages des membres de la famille sont venus confirmer à l’équipe d’intervenantes que Marcel n’était pas toujours agité; par périodes il devenait taciturne, renfermé et tenait des propos inquiétants sur l’existence.

Convaincu de la justesse de sa perception du problème, Marcel a accepté des mesures volontaires dans le but de modifier sa façon d’interagir avec ses filles. De leur côté, celles-ci devaient accepter des heures d’entrée et de sortie et aider leur père au magasin. Quant à la mère, elle s’engageait à jouer un rôle plus actif auprès de son mari dans l’éducation des filles.

Toutefois, fort de l’appui de son réseau familial, Marcel n’a jamais accepté l’aide psychiatrique qui lui était proposée: « Marcel, y’est pas fou; y’a jamais eu de fous dans la famille; j’dis pas si y’avait eu quelqu’un de qui tenir. C’te gars-là y’a trop de tracas, pis y’est tout seul pour tout gérer. Que sa femme et ses filles l’aident un peu plus, pis ça va bien aller; y va arrêter de se casser la tête pis de jongler. » (Dan, le frère aîné de Marcel)

Maladie bipolaire, dépression, maladie mentale; ces termes étaient non seulement inacceptables pour le clan V..., mais surtout inintelligibles en l’absence d’atavisme documenté. Bien que l’intervention psychosociale ait ramené une harmonie relative dans la famille, l’état de Marcel ne s’améliorait pas. Un calme trompeur dans son comportement masquait la crise à venir.

Quelques années plus tard, il a fallu que Marcel menace un de ses frères, qu’il malmène sa femme et qu’il tente de se suicider pour que son réseau de parenté commence à s’interroger sur son état et se décide à agir. Toutefois, le mieux qui ait pu être accompli a été de faire accepter à tout le monde que Marcel prenne des médicaments... pour un certain temps. Là encore, il n’était pas question de reconnaître l’existence d’une quelconque maladie. Pour la parenté comme pour le client il s’agissait de médicaments pour l’aider, à court terme, à mieux assumer ses « tracas ».

Dès qu’il s’est senti mieux, Marcel a cessé sa médication. Dans la famille et la parenté personne n’a trouvé à redire. Il allait bien et, surtout, il s’était rapidement remis sur pied; cela confirmait qu’il n’était pas « fou » et qu’il ne devait pas s’astreindre à prendre des médicaments à long terme. Le tout s’est terminé par une deuxième tentative de suicide qui a bien failli réussir.

Depuis, chez les parents proches règne un silence gêné. On accepte maintenant l’idée d’une prise de médicaments pendant plusieurs années, sinon pour le reste de la vie de Marcel. Toutefois, l’idée qu’il puisse souffrir d’une maladie reconnue n’a pas encore fait son chemin, ni chez lui, ni chez sa femme, ni chez ses filles et encore moins chez ses proches parents. En même temps, c’est l’idée d’une assistance thérapeutique régulière qui n’est pas acceptée.

Du côté des intervenantes, le pronostic est plutôt réservé. On craint que, sans soutien thérapeutique, Marcel ne persévère pas dans sa prise assidue de médicaments et qu’il décompense à nouveau. Il s’est déjà révélé dangereux pour lui-même et pourrait, disent-elles, le devenir à l’égard d’autrui.

La représentation que se fait Marcel V... de ses problèmes ne diffère pas tellement de celle de son entourage. Il y a, à ce sujet, ce que l’on peut appeler une intelligibilité partagée[8], qui se structure de la façon décrite dans les paragraphes suivants.

La « dépression » est une maladie mentale[9] qui survient régulièrement à l’intérieur de « familles[10] » qui ont le « sang faible ». Lorsqu’on regarde de près l’histoire d’une personne « en dépression », on constate que dans cette « famille » il y a toujours, presque à chaque génération, quelques individus qui « vont de travers ».

La « dépression » ou la « folie » est une maladie incurable. La personne atteinte peut être remise temporairement sur pied, mais sa récupération sera plus lente, plus difficile et la personne ne redeviendra jamais comme avant sa maladie. De plus, elle fera des rechutes tout au long de sa vie malgré le soutien des siens.

Par ailleurs, une personne normale peut avoir des problèmes, traverser des épreuves difficiles à surmonter, se « tracasser ». Si elle peut être aidée, si son entourage peut lui être de quelque secours, cette personne va se remettre sur pied rapidement, facilement et définitivement.

Tout ce qui précède peut être schématisé par la figure 2.

Figure 2

le système de sens de Marcel V.

Le discours de Marcel V... et de ses proches sur la maladie se construit autour d’un schème organisateur. Il s’agit d’une conception de la « folie » où s’opposent, d’une part, les prédispositions ataviques vs les aléas de la vie et, d’autre part, l’incurabilité vs la réversibilité de l’état de la personne atteinte. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi Marcel et sa famille résistent à l’interprétation des spécialistes. Dans le cas contraire, ils auraient dû admettre être les porteurs d’une tare incurable et se laisser stigmatiser par le reste du village. Ils s’accuseront mutuellement, conduisant les intervenantes dans un cul-de-sac : « Ma famille ne m’apporte aucune aide »; « Marcel refuse notre aide. »

Dans ce cas, l’intervention n’a pu être efficace faute d’utiliser un modèle interculturel.

Conclusion

L’intervention interculturelle permet de créer un lieu entre l’intervenante et le client où va se construire un système de sens que tous deux pourront emprunter pour interagir sur un problème à définir et à résoudre. Ce lieu, c’est l’espace clinique interculturel.

Il ne suffit pas, avec la meilleure volonté du monde, de se dire : « je vais m’adapter aux valeurs de ce client qui vient d’ailleurs » ou même : « je dois comprendre sa culture et m’efforcer de penser comme lui ». La culture est un ensemble complexe qui ne se résume pas à quelques us et coutumes.

Claude Lévi-Strauss disait que le travail de la culture réside en un bricolage de la pensée. Ce bricolage est bien souvent difficile à reconstituer. Il s’étale souvent sur différents plans de discours qui ne semblent pas s’articuler les uns aux autres à première vue. Ces différents morceaux de discours sont toutefois reliés sous un thème central, que l’on appelle un schème organisateur, et s’articulent les uns par rapport aux autres par l’action d’un ou de plusieurs médiateurs sémantiques.

Ainsi, le système de sens du client est une construction, une sorte de casse-tête à reconstituer, dont les pièces – les signes – sont assemblées selon un plan, un schéma logique (le schème organisateur). Mais les pièces ne s’emboîtent pas nécessairement d’emblée; elles peuvent, au contraire, sembler disparates comme cela arrive pour tout objet « bricolé ». On constate alors que le sujet a utilisé des attaches (le ou les médiateurs sémantiques) pour les faire tenir ensemble. Pour reconstituer le casse-tête (construire l’espace clinique), il faut d’abord retrouver les bonnes pièces, ensuite comprendre le plan et, enfin, savoir utiliser les attaches.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le travail social étant une profession représentée en majorité par des femmes, le genre féminin sera utilisé dans cet article à titre épicène. Cette pratique n’est toutefois nullement discriminatoire.

-

[2]

Voir, à ce sujet, le rapport de C. Larochelle déposé au R.U.F.U.T.S.Q. en 1994.

-

[3]

Deux années de terrain à plein temps et de nombreux séjours d’une durée de deux à trois mois pendant près de dix ans dans des communautés québécoises de l’Ouest-Minganie en Moyenne-Côte-Nord m’ont mis en présence de systèmes d’interprétation fort différents du mien, d’abord, fort différents aussi de ceux que j’avais mis au jour dans des réseaux de parenté et de voisinage dans le sud-est de Montréal, fort différents, enfin, de ceux qu’a brillamment décrits l’équipe Bibeau et Corin en Abitibi.

-

[4]

J’entends, par réseau sémantique, l’ensemble des termes langagiers, des signes, des images-guides ou des symboles par lesquels un individu, un groupe ou une communauté décrivent et interprètent l’univers qui les entoure et appréhendent les problèmes et les contraintes qui se présentent à eux en leur donnant un sens. Il s’agit donc de l’ensemble des termes disponibles servant à construire un discours qui fasse du sens pour un ensemble d’individus sur un ensemble de phénomènes.

-

[5]

Certaines auteures abordent ces aspects symboliques ou représentatifs, mais il nous faut bien dire, et à regret, que cela est fait du bout des lèvres et que, de toute façon, l’on n’en retrouve pas la trace dans le modèle d’intervention qu’elles proposent.

-

[6]

Ces deux propositions indiquent déjà au lecteur que le modèle dont il est question ici est un modèle sémiotique. Toutefois, au-delà de l’aspect rébarbatif du terme, il existe une démarche tout à fait accessible aux personnes étudiant en service social; je l’enseigne depuis cinq ans. Cet article vise en partie à montrer que l’on peut faire un travail de sens sans sombrer dans les méandres abstraits d’une théorie des signes intangibles.

-

[7]

J’omets volontairement le nom du pays d’origine de Ravi P… de manière à éviter le piège de la généralisation dont j’ai parlé au début de cet article. Cet homme est surtout tributaire d’une culture qui se veut locale avant d’être régionale et nationale, et c’est sans points de repère géographiques trop précis, donc sans idées préconçues, que nous écouterons son histoire pour en rechercher le sens.

-

[8]

S’opposent ici :

maladie / problème

incurable / réversible

hérédité / tracas

« dépression » / « déprime »

-

[9]

Dans cette communauté, on utilise « dépression » pour désigner toute maladie mentale et « déprime » pour décrire une réaction normale à des épreuves.

-

[10]

Lorsque le terme famille sera utilisé dans le sens de lignée, il apparaîtra entre guillemets dans le texte.

Références bibliographiques

- Augé, M. (1991). « Ordre biologique, ordre social », dans M. Augé et C. Herzlich (dir.), Le sens du mal, Paris, Archives contemporaines.

- Augé, M. et C. Herzlich (1991). « Introduction », dans M. Augé et C. Herzlich (dir.), Le sens du mal, Paris, Archives contemporaines.

- Barthes, R. (1985). L’aventure sémiologique, Paris, Le Seuil.

- Bélanger, M. (1994). L’Anse-aux-Moyacs en Minganie de l’Ouest; les Paspéïas du bout de la route. Thèse de doctorat en anthropologie, Université de Montréal.

- Bélanger, M. (1997). « L’anthropologie au-delà du diagnostic; deux communautés de la Moyenne-Côte-Nord revisitées », Anthropologie et Sociétés, vol. 21, no 1, p. 73-83.

- Bélanger, M. (2001a). « Les représentations de la maladie mentale en Moyenne-Côte-Nord; une histoire de sang et de sens », Santé mentale au Québec, vol. XXVI, no 2, p. 7-19.

- Bélanger, M. (2001b). « Représentations de la "folie" et construction de l'espace clinique par les guérisseurs bambara et leurs malades », dans Convocations thérapeuthiques du sacré (p. 403-421), Paris, Éditions Karthala, coll. Médecines du monde.

- Bilodeau, G. (1993). « Méthodologie de l’intervention sociale et inter-culturalité », Service social, vol. 42, no 1, p. 25-48.

- Cohen-Emerique, M. (1984). « Chocs culturels et relations interculturelles dans la pratique des intervenants sociaux », Cahiers de sociologie économique et culturelle.

- Corin, E., G. Bibeau, J.-C. Martin et R. Laplante (1990). Comprendre pour soigner autrement, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

- Corin, E., G. Bibeau et M.E. Uchoa (1993). « Éléments d’une sémiologie anthropologique des troubles psychiques », Anthropologie et Sociétés, vol. 17, nos 1-2, p. 125-156.

- Corin, E., M.E. Uchoa, G. Bibeau et B. Koumaré (1992). « Articulation et variations des systèmes de signes, de sens et d’action », Psychopathologie africaine, vol. XXIV, no 2, p. 183-204.

- Doutreloux, A. (1995). « La communication interculturelle; technique et symbolisation », dans A. Lutumba Ntetu (dir.), Problématique de la communication en soins infirmiers interculturels, Actes du colloque, mai, Chicoutimi, UQAC, CERII, p. 49-55.

- Durand, G. (1969). Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas.

- Geertz, C. (1986). Savoir local, savoir global; les lieux du savoir, Paris, PUF.

- Good, B.J. et M.J.D. Good (1984). « Toward a meaning-centered analysis of popular illness categories », dans A.J. Marsella et G.M. White (dir.), Cultural Conceptions of Mental Health and Therapy, Dordrecht, Reidel, p. 141-166.

- Greimas, A.J. (1976). Sémiotique et sciences sociales, Paris, Le Seuil.

- Iasenza, I. (1991). « Une société multiethnique », Intervention,88, p. 64-70.

- Jodelet, D. (1989). Folies et représentations sociales, Paris, PUF.

- Jodelet, D. ([1989] 1993). Les représentations sociales, Paris, PUF.

- Kleinman, A. (1980). Patients and Healers in the Context of Culture, Berkeley, University of California Press.

- Kleinman, A. (1988). Rethinking Psychiatry: From Cultural Category to Personal Experience, New York, The Free Press.

- Labelle, M. (1990). « Immigration, culture et question nationale », Cahiers de recherche sociologique, no 14.

- Larochelle, C. (1994). La coopération internationale : le RUFUTS a-t-il un rôle à jouer? Document de travail, RUFUTSQ.

- Leavitt, J. (1992). « Cultural holism in the anthropology of South Asia: the challenge of regional traditions », Contribution to Indian Sociology, vol. 21, no 6, p. 3-49.

- Legault, G. (1991). « Formation à une pratique interculturelle », Revue canadienne de service social, vol. 8, no 2, p. 153-167.

- Legault, G. (dir.) (2000). L’intervention interculturelle, Montréal, Gaëtan Morin.

- Renaud, G. (1995). « Système symbolique et intervention sociale », Intervention, 100, p. 12-22.

- Roy, G. (1991). « Incompréhensions interculturelles et ajustement de pratique chez les travailleurs sociaux », Revue canadienne de service social, vol. 8, no 2, p. 278-291.

- Roy, G. (1993). « Complexité et interculturel », Service social, vol. 42, no 1, p. 145-152.

- Sahlins, M. (1980). Au coeur des sociétés, Paris, Gallimard.

- Tremblay, M.-A. et G.L. Gold (1973). Communauté et culture. Éléments pour une ethnologie du Canada français, Montréal, HRW.

- Uchoa, M.E. (1993). « Espace dévolu, espace désiré, espace revendiqué », Anthropologie et Sociétés, vol. 17, nos 1-2, p. 157-172.

Liste des figures

Figure 1

Le système de sens de Ravi P…

Figure 2

le système de sens de Marcel V.

10.7202/015462ar

10.7202/015462ar