Résumés

Résumé

La mise en fiction de l’invasion américaine de 1775 implique le recours à un important appareil critique pour les auteurs de quatre romans et de trois nouvelles publiés au Canada et aux États-Unis entre 1872 et 1995. Les modalités d’emprunts aux témoignages d’époque et aux travaux d’historiens sont multiples : citation des sources, intertextualité, simulation de documents au service de l’intrigue, etc. En outre, le choix et le traitement des sources témoignent des rapports ambivalents entre Canadiens français et Américains depuis le xixe siècle.

Abstract

For the authors of four novels and three short stories published in Canada and the United States between 1872 and 1995, the fictionalization of the American invasion of 1775 involved recourse to a major critical apparatus. There are a wealth of modalities for borrowing from historical evidence and the work of historians-quotes from sources, intertextuality, simulation of documents in the service of plot, etc. Furthermore, the choice and treatment of sources testify to the ambivalence that has characterized relations between French Canadians and Americans since the nineteenth century.

Corps de l’article

En 1775, les insurgés des treize colonies anglaises convient les Canadiens, par la plume et le fusil, à épouser la grande cause de la liberté. Ce « rendez-vous manqué avec la Révolution américaine [1] » constitue, avec la guerre de 1812 et les rébellions des patriotes [2], l’un des sujets les plus exploités dans le roman historique québécois depuis le xixe siècle, les écrivains américains y trouvant également une importante source d’inspiration, comme en témoigne la vaste production romanesque consacrée à la guerre d’indépendance [3]. C’est sur quatre romans et trois brefs récits publiés au Canada et aux États-Unis entre 1872 et 1995 que cette étude aimerait attirer l’attention, l’imaginaire historique que ces textes construisent invitant surtout à s’engager dans une critique des sources consultées par les auteurs. Par delà la simple description de ces textes, il s’agit essentiellement de comprendre en quoi ces fictions, qui reconstituent les étapes charnières de l’invasion — l’occupation de Montréal, la marche de Benedict Arnold vers Québec, le siège et l’attaque de la ville en décembre 1775 —, témoignent des rapports ambigus qu’entretiennent les écrivains à l’égard de l’héritage issu de la Révolution américaine.

Les historiens Gustave Lanctôt, Marcel Trudel et George F. G. Stanley attribuent l’échec de l’invasion américaine aux failles de l’organisation et au manque de collaboration des Canadiens. Mal équipés, rongés par les épidémies et divisés sur des questions de discipline, les rebelles comptent sur le soutien des Canadiens, qui choisissent toutefois de laisser tous ces « Anglais » se battre entre eux, même si plusieurs sympathisent à divers degrés avec les envahisseurs. Une fraction de la population, surtout regroupée dans les campagnes, à Trois-Rivières et à Montréal, se bat aux côtés des insurgés ou leur apporte de l’aide en leur fournissant vivres et asile, de sorte que l’invasion prend dès l’origine l’apparence d’un conflit civil opposant la population à ses élites, nettement plus hostiles aux rebelles [4]. Or, l’historiographie a longtemps minimisé cet esprit de sédition chez les Canadiens, le mettant sur le compte d’un enthousiasme vite refroidi par les défaites américaines et la pression des élites religieuse, bourgeoise et seigneuriale. Ce serait même ces élites, soutient François-Xavier Garneau en 1848, qui auraient persuadé les Canadiens de ne pas embrasser la cause américaine [5].

Dans ses éditions successives, son Histoire du Canada permet d’ailleurs de retracer la manière dont se transforme par degrés le souvenir de l’invasion à travers un discours déclinant successivement diverses inflexions. En 1848, Garneau résume les arguments de ceux qui, d’une part, regrettent le maintien du Canada dans l’Empire britannique et de ceux qui, d’autre part, approuvent le refus des Canadiens de s’engager aux côtés des Américains ; il se garde bien, néanmoins, de favoriser l’un ou l’autre camp, laissant à la postérité le soin de tirer elle-même les leçons de ces événements [6]. Si la deuxième édition de 1852 reste tout aussi sobre, on y lit cependant ce commentaire succinct : l’Union des Canadas aura donné raison aux partisans de l’indépendance américaine [7]. L’historien, mesurant l’impact de l’Union sur la survie du Canada français, met-il en doute la décision de ses compatriotes de demeurer fidèles à la couronne britannique ? Quoi qu’il en soit, le ton change dans la troisième édition de 1859, alors qu’ « on répond avec infiniment de raison » que les Canadiens ont judicieusement choisi de ne pas appartenir à un état américain, puisque « leur nationalité aurait couru plus de dangers avec une république anglo-américaine qu’elle n’en court avec une monarchie européenne [8] » — cette prise de position faisant écho, chez Garneau, à l’un des courants de pensée dominants de la seconde moitié du xixe siècle.

C’est que, désormais, il n’est guère de bon ton de remettre trop ostensiblement en question l’intégrité territoriale canadienne. La Confédération de 1867 écarte définitivement la possibilité d’une annexion avec les États-Unis et les voix de l’Institut canadien, qui s’étaient élevées un temps en faveur d’un tel projet, se sont tues [9]. De même, dans un contexte où les hommes de lettres canadiens-français s’engagent de plus en plus dans la promotion de l’histoire nationale et du patriotisme, s’identifier à la culture étatsunienne devient bientôt inconcevable, voire incongru [10]. À la suite des travaux de Gérard Bouchard et d’Yvan Lamonde, la recherche actuelle sur la constitution des identités collectives n’a d’ailleurs pas manqué d’insister sur cet aspect : entre le milieu du xixe siècle et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada français assiste à l’émergence d’un discours anti-américain propagé par les élites socioculturelles et appelé à exercer une influence considérable. Au nom de ce que d’aucuns appellent l’« idéologie de la survivance », cette attitude invite les intellectuels à refuser l’appartenance continentale pour mieux se réclamer de la culture européenne, tout en insistant sur l’homogénéité culturelle des Canadiens français et ce qui les distingue de la culture étatsunienne. En revanche, il semble tout aussi bien établi que les milieux ouvriers ne partageront généralement pas ces préventions, se montrant au contraire réceptifs aux diverses formes du divertissement populaire venu des États-Unis, qu’il s’agisse du feuilleton, de la musique ou du cinéma [11]. Parmi ces produits culturels susceptibles de rejoindre un public élargi, le roman historique présente un intérêt tout particulier dans la mesure où, si sa genèse est érudite et s’appuie sur des sources savantes, il nourrit néanmoins l’ambition d’une diffusion populaire à la faveur d’intrigues stéréotypées et d’un faible coût d’achat. À ce titre, ce genre peut sans doute prétendre être l’un des lieux par excellence des transferts idéologiques entre cultures savantes et populaires.

Maurice Lemire a déjà montré, pour certaines des fictions qui s’inspirent de l’épisode de l’invasion que, si les intrigues se dénouent suivant un esprit où triomphe le loyalisme britannique, elles n’en comportent pas moins un discours ambivalent sur les Américains [12]. Ainsi, malgré une tendance affirmée à châtier les personnages qui embrassent la cause rebelle, les auteurs ne peuvent s’empêcher de dépeindre les envahisseurs sous un jour positif. Il va de soi que cette valorisation des insurgés américains caractérise, comme on peut s’y attendre, les oeuvres du romancier américain Kenneth Roberts et du Canadien anglais d’origine américaine, John Lesperance [13] — et même si ces deux auteurs doivent composer avec l’image controversée d’Arnold, ce héros de la nation devenu traître [14]. Au reste, si l’on s’interroge sur la source de cette fascination exercée par les révolutionnaires américains sur les romanciers depuis la seconde moitié du xixe siècle, on n’aura qu’à songer à l’image que projette la culture étatsunienne à travers le monde. La Conquête de l’Ouest, le rêve de recommencement et de réussite attirent les immigrants (on retrouve parmi eux plus de 800 000 Québécois [15]), alors que la guerre d’indépendance, l’esprit d’aventure et les idéaux de liberté qui lui sont associés deviennent les fondements d’un véritable mythe américain. Mais que ce soit de façon explicite ou sous la forme d’une allusion, les fictions de l’invasion indiquent de surcroît qu’un corpus privilégié de sources historiques se trouve étroitement associé à l’invention littéraire et module à la fois la construction du schéma narratif et le discours sous-jacent. Romantiques, ces intrigues le sont certainement, puisque l’amour, le pathétique et le drame y dominent ; cependant, une approche rigoureuse dans la reconstitution historique des faits en définit le canevas.

Le récit de l’invasion américaine

Les deux premiers textes publiés au xixe siècle et mettant en scène un personnage favorable à l’invasion s’inspirent d’une anecdote historique : à l’automne 1775, le général Carleton profite de l’arrivée imminente des Américains pour chasser les indésirables de Québec. Madeleine Bouvart, l’héroïne éponyme de la nouvelle publiée par Faucher de Saint-Maurice (dans L’Opinion publique, en 1872), se voit expulsée à cause de ses moeurs légères. Elle rejoint alors le camp américain et s’offre du bon temps avec les officiers jusqu’à ce qu’elle reconnaisse, dans le séduisant Montgomery, l’homme qui a tué son père et son frère lors de la Conquête en 1759. Déterminée à venger leur mort, elle remet à Carleton le plan d’invasion des ennemis, ce qui permettra de sauver Québec ; le lendemain, elle tue Montgomery et meurt à son tour. « Avant tout, on se devait à la patrie [16] », décrète le conteur nationaliste.

Un sort tout aussi tragique, quoique moins glorieux, attend le protagoniste de La fiancée du rebelle de Joseph Marmette, roman qui paraît dans La Revue canadienne en 1875. Amoureux d’Alice, Marc Évrard fait face à des accusations de trahison inventées à plaisir par son rival anglais, James Evil. Carleton chasse le héros, qui rejoint l’armée d’Arnold dans l’espoir qu’une victoire lui permettra de conquérir la main d’Alice ; mais l’échec de l’assaut le force à quitter le pays en sa compagnie : une dernière confrontation avec Evil le laisse grièvement blessé et les deux amants meurent d’épuisement dans la forêt.

Si ces deux oeuvres portent un jugement sévère sur l’aveuglement de ceux qui se sont laissé séduire par les Américains, d’autres récits témoigneront ensuite d’une plus grande complexité, alors que les intrigues mettent en relief le jeu des alliances et des trahisons qui déterminent le sort de la colonie. Paru d’abord en anglais dans The Canadian Illustrated News en 1876, le roman Les Bastonnais de John Talon Lesperance est traduit en français aux États-Unis par Aristide Piché et publié dans La République de Boston la même année, avant de connaître trois rééditions au Québec [17]. D’origine américaine mais montréalais d’adoption, Lesperance entend dresser un tableau impartial de l’invasion par le biais de personnages aux allégeances multiples : la Canadienne Pauline est courtisée par l’officier britannique Hardinge, tandis que son amie Zulma s’éprend du gentilhomme américain Singleton. Ce dernier, blessé et fait prisonnier lors de l’assaut de Québec, inspire de la compassion à Pauline, puis de l’amour. Zulma lui laisse alors la voie libre et s’unit peu après au Britannique éconduit. L’épilogue annonce le mariage des enfants issus des deux couples, figure d’un bonheur et d’une union qui scelle l’alliance des nations.

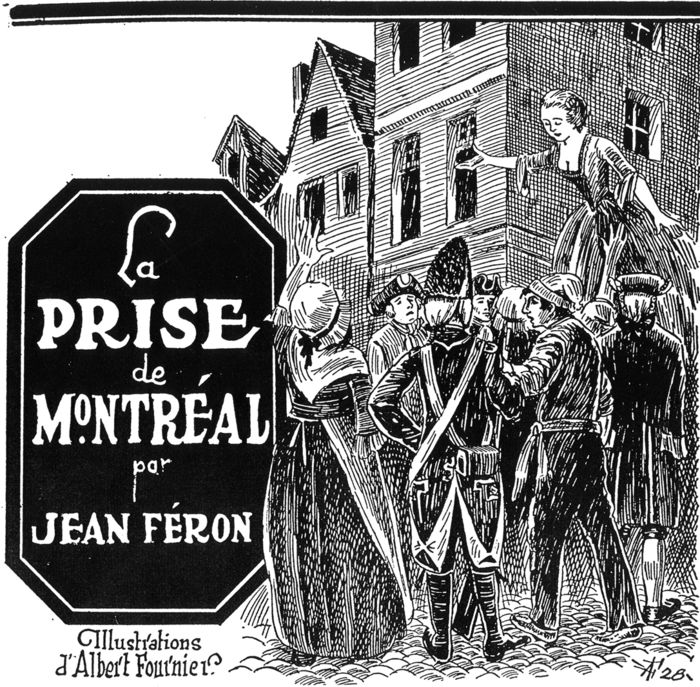

Plus manichéen, La prise de Montréal de Jean Féron (1928) est un bref récit qui décrit la guerre larvée que se livrent ceux qui résistent à l’invasion et les partisans des Américains, représentés ici par le vil Cardel et l’Anglaise Sylvia, archétype de la femme fatale. Séductions, ruses et enlèvements viennent à bout des héros Maurice et Mirabelle, mais le général Montgomery se montre si magnanime lors de la conquête de Montréal qu’on lui pardonne volontiers d’occuper la ville. Les vaincus, résignés, se contentent de lui prédire sa défaite devant Québec.

Parue en 1948, la nouvelle Novembre 1775 fait, pour sa part, figure de curiosité. Son auteur, Gérard Morisset, semble avoir hésité entre le désir de prolonger la tradition du récit historique nationaliste et celui de se livrer à un exercice de style à l’occasion duquel l’étude psychologique l’emporterait sur la reconstitution d’époque. Le séminariste Julien apprend le décès de son père et, bien qu’il ressente pour sa cousine Louise un amour qu’elle-même partage, de nombreux tracas le tourmentent : une grand-mère dominatrice, symbole vraisemblable de l’autorité britannique, et la perspective que son véritable père ait été son parrain, lequel fut, au demeurant, un « planqué » de 1759. Cédant à des penchants autodestructeurs, Julien s’associe d’abord aux rebelles pour, enfin, mourir héroïquement en les combattant.

Couverture, 1928

Alors que la majorité des oeuvres s’intéressent à l’invasion du point de vue canadien, deux romans prennent pour sujet l’expédition d’Arnold, qui le conduit à Québec par les rivières Kennebec et Chaudière. Dans Arundel (1929), le romancier américain Kenneth Roberts relate le voyage de Steven Nason, simple fermier du Maine et personnage-narrateur du roman. Enfant, le héros a été témoin de l’enlèvement de son amie Mary par un Français qui l’amena ensuite à Québec. Après une équipée ratée qui coûte la vie à son père, Steven s’enrôle dans l’armée rebelle d’Arnold afin de retrouver la disparue. Lors du siège de Québec, il constate que Mary est devenue la maîtresse complaisante de son ravisseur ; Steven rebrousse alors chemin avec les vestiges de l’armée rebelle et épouse la fidèle compagne qui l’a suivi pendant son périple.

Roberts effleure un aspect de l’invasion qu’André Mathieu développera dans le roman Le trésor d’Arnold (1995) : le rôle méconnu joué par les femmes américaines dans la marche vers Québec. Chez Mathieu, elles partageront, tout au long des six semaines que durera le difficile parcours, la fatigue, la faim et la maladie, et seront les témoins des dissensions qui surgiront entre les soldats. Autre aspect digne de mention : le héros Arnold, voulant venger l’affront infligé par le Congrès après Ticonderoga [18], vole l’argent destiné à l’armée et le cache dans la région de Sartigan. Avis, donc, aux chercheurs de trésors…

On remarquera que ces fictions occultent la participation des Britanniques dans la défense du Canada et que tout se joue entre les Canadiens et les Américains [19]. Qui plus est, trois de ces sept récits comptent parmi leurs personnages secondaires un vieillard, qui est souvent un vétéran de 1759 rongé par la haine à l’endroit du gouvernement. Dans La fiancée du rebelle et Les Bastonnais, Tranquille et Batoche commettent des actes de violence à l’encontre des Britanniques et des loyalistes. Quant au Lambruche de La prise de Montréal, la Conquête suscite en lui une telle amertume que son seul parti est celui des Canadiens. Sur un autre plan, la tendance à doter les amoureux honorables d’adjuvants brutaux, comme dans La fiancée du rebelle ou Les Bastonnais, fait soupçonner la présence d’une disjonction au niveau discursif. De fait, le patriotisme romantique que devraient en principe afficher les auteurs pour répondre au discours dominant se heurte à la réalité imposée par les archives, qui leur font prendre conscience des aspects plus sombres de cette guerre, marquée par les déchirements opposant les Canadiens entre eux, ainsi que les représailles exercées de part et d’autre après la retraite des Américains.

Les modalités d’emprunts

Les sources archivistiques et historiques qui constituent le matériau privilégié des romanciers affleurent sans cesse dans la narration ou dans le paratexte, depuis les notes en bas de page ou la préface jusqu’à la quatrième de couverture. C’est du moins le cas de cinq des sept auteurs étudiés. Si Jean Féron et Gérard Morisset taisent leurs sources, en revanche, certains passages mettant en cause la survie de la race semblent renvoyer, chez Féron, à Lionel Groulx. Les détails historiques et géographiques évoqués dans les deux fictions suggèrent, pour leur part, une connaissance certaine des faits reliés à l’invasion.

Le relevé et le classement des sources [20] révèlent que les témoignages d’époque, le plus souvent d’origine américaine, sont les plus utilisés. Il s’agit de pièces officielles, telles les lettres du Congrès ou de George Washington adressées aux habitants du Canada ou encore des lettres d’Arnold envoyées à des citoyens de Québec [21]. Marmette, Lesperance et Mathieu reproduisent, au début de leurs romans, des extraits de ces adresses aux Canadiens et recourent également aux correspondances internes et aux journaux d’officier. Pour rédiger Arundel, Kenneth Roberts a consulté ce type de documents, puis a publié une anthologie de lettres et de quatorze journaux tenus par les officiers d’Arnold. Largement diffusé de ce côté de la frontière, March to Quebec a, de toute évidence, informé le travail d’André Mathieu, qui affirme à l’endos de son roman avoir consulté « quatorze journaux d’officiers [22] ». L’un des témoignages tirés de ces journaux, rédigé par Simeon Thayer et ayant pour titre Journal describing the Perils and Suffering of the Army under Colonel Arnold, relate les épreuves qui auraient pu inspirer à Roberts et à Mathieu une certaine considération, voire un sentiment d’empathie, pour les membres du corps expéditionnaire.

Après les sources américaines, les témoignages canadiens sont les plus utilisés : Marmette, Lesperance et Mathieu exploitent tout particulièrement les chroniques de Simon Sanguinet et de Jean-Baptiste Badeaux [23]. Marmette ira d’ailleurs jusqu’à transformer des témoins-scripteurs en personnages ; c’est le cas pour le marchand proaméricain Cazeau ou le docteur Pierre de Sales Laterrière, dont il a consulté les Mémoires afin de rendre de façon réaliste une scène de duel entre Évrard et Evil. Le romancier se targue par ailleurs d’avoir autrefois recueilli des informations de première main chez des témoins qui étaient encore enfants lors des événements. Les archives religieuses, dont les correspondances de Mgr Briand et des hospitalières [24], ont en outre permis à Mathieu de décrire la frénésie qui agitait les habitants de Québec lors de l’attaque. Par ailleurs, évoquer la défense de la ville, sans négliger le recensement des effectifs et de l’armement, exigeait de recourir à des sources britanniques. C’est pourquoi Marmette en appelle à l’autorité d’Alfred Hawkins et à son ouvrage Picture of Quebec [25], tout comme à celle du journal de l’ingénieur Thomas Thompson. Les sources d’origine anglaise se limitent cependant à ces quelques références, qui ont principalement servi à documenter les opérations tactiques. Certains auteurs ont également mis à profit leur propre expertise en matière d’histoire militaire : Kenneth Roberts, en plus de son anthologie, a aussi publié quelques romans historiques portant sur la Révolution et les guerres canado-américaines, tandis que Faucher de Saint-Maurice, en 1862, a fait paraître L’ennemi ! L’ennemi ! Organisation militaire des Canadas [26].

Si les modalités d’emprunt varient à l’intérieur d’un même récit, les sources demeureront toutefois les mêmes de la première à la dernière publication, tant chez Roberts que chez les romanciers canadiens. La pratique consiste en partie à distiller l’information historique dans la narration sans référence spécifique. Des dialogues informatifs tiennent ainsi un rôle capital dans la transmission des faits. Il arrive également que les auteurs citent des extraits des documents historiques ; lorsqu’il est question de sources anglophones, on trouve, en lieu et place du document cité, une traduction d’origine inconnue, ou alors le passage évoqué est reproduit en anglais dans des notes en bas de page. Dans le cas d’une source citée en français dans le texte, la référence à la langue d’origine n’apparaît pas toujours, et il est alors difficile d’en déterminer l’authenticité. Ainsi, Mathieu fait état d’une lettre de Washington à Arnold, reproduite entièrement en français, sans mentionner s’il s’agit d’un document véritable traduit à partir de l’anthologie de Roberts, ou d’un morceau de pure invention fondé sur des éléments historiques connus. Dans cette optique, la ligne séparant la documentation authentique de la pseudo-archive s’amenuise. Les données fictives, mises au service de l’intrigue, adoptent la forme et l’énonciation d’un document d’époque. On retrouve de nombreux exemples de cette stratégie : lettres d’Arnold au personnage de Steven (Roberts) ; journal intime de Julien, écrit par Morisset avec une orthographe du xviiie siècle qu’il affirme n’avoir pas voulu moderniser. Et que dire de cet avis d’éviction édicté par Carleton, que Marmette reproduit en y glissant le nom de son héros ? Ce sont des subterfuges d’autant plus subtils que les auteurs ont pour principe de signaler rigoureusement leurs citations par des marques typographiques comme les guillemets, l’italique, le gras ou l’appel de note.

La fonction des références historiques

L’omniprésence des références historiques témoigne de leur importance dans la plupart des récits, tout en montrant bien la nature du rôle qu’elles y tiennent : décrire d’abord et avant tout les aspects stratégiques de l’invasion. À l’exception de Morisset, davantage intéressé par les combats de l’âme que par ceux auxquels se livrent les armées, tous les auteurs font preuve d’une bonne maîtrise des questions militaires et topographiques. Le recours à l’archive permet également de mettre en évidence la diversité des prises de position adoptées par les Canadiens en venant établir, tel un fait positif, cette valse-hésitation entre loyalisme et révolte que notre mémoire a niée ou oubliée ; la preuve documentaire semble ainsi octroyer aux écrivains le droit de dépeindre des personnages favorables aux Américains. Mais si, en ouverture de ces romans, on retrouve souvent des citations d’archives qui permettent d’inscrire personnages et récit dans un contexte historique précis, la référence à ces mêmes sources est généralement évacuée dans les scènes finales au profit de l’effet dramatique recherché, comme en témoigne par exemple la description des attaques menées contre Montréal ou contre Québec, où tout concourt à mettre en relief la mort pathétique de Montgomery. C’est ainsi que Marmette, qui pourtant n’a jamais hésité à interrompre le fil de sa narration pour bien établir la véracité de tel ou tel énoncé, laisse périr Marc Évrard dans le silence de l’Histoire ; aucune référence aux sources, aucun discours historique n’accompagnent le dénouement de son roman. Quelque attention que les auteurs aient voulu porter à la vraisemblance historique, cette dernière reste subordonnée aux principaux motifs du roman d’aventures, qu’il s’agisse de célébrer le courage ou encore de chanter des amours impossibles. Mais consultons un exemple : pour transformer Madeleine Bouvart en héroïne patriote, Faucher de Saint-Maurice doit noircir son ennemi, Montgomery, dont la conduite apparaît pourtant irréprochable chez tous les autres auteurs. Il remonte alors le cours de l’Histoire, cite le journal du lieutenant Malcom Fraser dénonçant les actes de cruauté de l’ancien officier britannique, porte également à l’attention du lecteur une lettre de l’officier Caldwell clamant la médiocrité des Américains [27]. Mais, ce faisant, il joue sur l’archive au profit des impératifs du récit, trahissant ainsi une forme d’acharnement contre les Américains, entretenant surtout une perception confuse à leur sujet : sont-ils des envahisseurs implacables ou incapables ?

Quoi qu’il en soit, on ne saurait voir dans l’archive un simple appendice greffé à un discours déjà tout construit par l’auteur. Dans les pages mêmes de l’oeuvre s’expriment parfois les dilemmes des romanciers par rapport à leurs sources car, si l’archive se prête au récit, l’inverse est aussi vrai. Dans la mesure où l’essentiel de son roman se déroule avant l’attaque de Québec et que l’idylle amoureuse nécessite des rencontres fortuites entre Canadiennes et Américains, John Lesperance doit expliquer l’absence d’un périmètre de sécurité autour de la ville. L’analyse de Sanguinet, qui suppose que la défense de Québec avait été mal assurée par Cramahé, aurait pu heurter des lecteurs loyalistes, surtout si l’on songe qu’une telle hypothèse aurait alors été reprise par un auteur américain. C’est pourquoi Lesperance prend sur lui de réfuter sa source et développe une théorie appuyée sur « la mémoire d’un digne officier » et selon laquelle Cramahé ne disposait pas de renseignements suffisamment étayés pour laisser présumer un assaut imminent [28]. En pareil cas, le recours à l’archive permet donc à l’auteur de se prémunir contre d’éventuelles critiques. Enfin, là où Lesperance aurait pu s’appesantir sur la mort des soldats américains à Québec, il se contente de citer une lettre de l’officier Meigs, adressée à Montgomery et dans laquelle il fait état des nombreuses pertes subies par leur armée. Pareil recours au discours rapporté ne procède en rien du souci moral d’atténuer la violence du propos, surtout si l’on considère que ni Marmette, ni Faucher de Saint-Maurice ne se privaient de répandre le sang pour accentuer l’effet dramatique. Chez Lesperance, on s’aperçoit plutôt qu’il s’agit de laisser l’archive témoigner du drame à sa place, de manière à prévenir toute accusation de parti pris chauvin dans la description des violences exercées par les Britanniques sur les rebelles.

Le rôle que doivent jouer ses sources inspire à Marmette des stratégies et des incertitudes tout aussi remarquables. S’il demeure assurément l’auteur qui utilise le plus les documents d’archives, il propose surtout de les analyser dans le courant même de la narration avec un brio qui lui est propre et d’une manière véritablement étonnante. Sur plusieurs aspects de l’invasion susceptibles de conduire à une interprétation controversée, il présente ses sources à ses lecteurs, les interrogeant, les confrontant et, au besoin, n’hésitant pas à mener ses propres enquêtes auprès de témoins oculaires avant de trancher. Il questionne également la bonne foi de ses témoins : comment, par exemple, ne pas considérer comme crédibles les critiques d’un Sanguinet reprochant à Carleton son incompétence, puisqu’il s’agit d’un « royaliste assez zélé [29] » ? L’opportunisme du général et le ton impérial qui transparaît dans l’avis d’éviction que cite le romancier justifient, dès lors, la décision du héros de se joindre aux Américains. Au reste, si Marmette se veut un historien exact, poursuivant avec opiniâtreté l’explication la plus plausible, souvent sa rigueur l’empêche de faire preuve d’inventivité. En effet, La fiancée du rebelle se présente comme une oeuvre composite dans laquelle l’histoire des personnages côtoie le récit de l’invasion sans pourtant parvenir à véritablement le dramatiser. Le romancier cède alors la place à l’historien : « Malgré le désir que nous avons de ne plus nous séparer un instant de nos personnages, écrit Marmette, certains faits sont là qui se pressent derrière nous et réclament impérieusement la place qu’ils doivent occuper dans ce récit [30]. »

L’intertextualité

Au xixe siècle, on le sait, l’historiographie s’intéresse surtout à l’aspect tactique des guerres et néglige le plus souvent la vie matérielle, l’histoire des moeurs et la dimension sociale de l’expérience historique. De même, dans les romans, la vie quotidienne est très peu évoquée et les classes ou factions auxquelles appartiennent les personnages ne contribuent pas tant à illustrer les conflits sociaux qui ont marqué l’invasion qu’à perpétuer certains clichés du mélodrame populaire, avec leurs cortèges de prostituées vertueuses, de bourgeois égoïstes ou de paysans superstitieux. Quelques allusions, quelques rappels intertextuels de la langue ou de la musique du xviiie siècle permettent toutefois de ménager certains effets de réel où se rejoue la vie culturelle de l’époque. Les soldats américains de Kenneth Roberts, par exemple, apprennent à chanter Vive la Canadienne [31] dans un français laborieux qui ne manque pourtant pas de charmer les habitantes. On notera toutefois qu’à l’exception des rares personnages britanniques décrits par Morisset et des « Bastonnais » de Roberts, tous les Américains s’expriment en français, parlent et correspondent entre eux dans cette langue, allant même jusqu’à utiliser des expressions typiques du terroir québécois. De même, Mathieu n’hésite pas à placer dans la bouche de ses officiers des expressions comme « leur chien est mort [32] ». Au-delà de sa fonction esthétique, l’intertexte permet, par ailleurs, d’accentuer le caractère sympathique des Américains en les dépeignant de manière à souligner certaines affinités entre les Canadiens et eux ; les envahisseurs, après tout, sont eux aussi des fermiers, des artisans et des boutiquiers.

Joseph Marmette, La fiancée du rebelle, 1875

En revanche, les auteurs peuvent difficilement feindre d’ignorer la panique que suscite la riposte britannique dans les rangs de l’armée rebelle, mais reconnaître ce fait compromet du même coup le désir des Canadiens français de s’identifier aux Américains. Ils esquivent donc ce problème en attribuant une supériorité naturelle aux officiers, sans égard à leurs antécédents sociaux : que la racaille se débande, les Ogden, Arnold et Montgomery se battront jusqu’à la fin. Plus significative est la bravoure des Canadiens rebelles, qui viendra suppléer à l’insuffisance de leurs alliés. Marmette réalise cette pirouette idéologique à l’occasion d’une scène épique où trois officiers américains résistent stoïquement au feu nourri des assiégés. Or, deux de ces officiers sont en fait les héros canadiens Évrard et Tranquille. Le romancier peut ainsi respecter l’histoire sans trahir la cause que ses personnages défendent ; du même souffle, il apporte un démenti à la thèse de François-Xavier Garneau selon laquelle les « Congréganistes [33] » n’auraient exercé aucun pouvoir au sein de l’armée américaine [34]. Par ailleurs, la chanson que reproduit Marmette au terme de cette scène suggère une interprétation qui s’écarte de celle généralement admise par l’historiographie du xixe siècle. Sur l’air de Yankee Doodle, « Les Premiers Coups que je tirai », chanson publiée par Le Foyer canadien en 1865, ridiculise les prétentions américaines sur le Québec :

Yanke Doodle, tiens-toi ben,

Entends ben, c’est la musique,

C’est la gigue du Canadien

Qui surprend l’Amérique [35].

À la suite de ce couplet, Le Foyer canadien donne une variante que cite Marmette dans La fiancée du rebelle :

Yanke doodle, tiens-toi bien,

J’entends la musique ;

Ce sont les Américains

Qui prennent le fort-Pique [36] !

Marmette a, en somme, ignoré la première version de la chanson, qui se met au diapason d’un discours nationaliste soucieux de marquer les différences entre Canadiens et Américains, et privilégié la variante, qui met en évidence la volonté des Américains de tirer parti de la défaite en risquant un baroud d’honneur.

Interpréter l’Histoire

Les contemporains de l’invasion, tout comme les historiens par la suite, ont bien compris quelles étaient les causes de l’échec américain : des troupes et un matériel insuffisants, des opérations militaires marquées au coin de l’improvisation et, surtout, la faible collaboration de la population locale. Les romanciers, pour leur part, auront surtout aperçu dans l’épisode de l’invasion la dimension humaine, voire personnalisée, du conflit : qu’il s’agisse de l’incompétence britannique évoquée par Marmette et Lesperance ou des opérations de sabotage auxquelles se serait livré Arnold et qu’imagine André Mathieu, les fictions montrent que ce sont les individus qui échouent et non les structures. Les facteurs militaires et logistiques, dont les auteurs développent certains aspects en début de récit, jouent un rôle moins déterminant que les passions et les actions des hommes lorsque vient le temps de dénouer le conflit. Cette vision obéit à sa propre logique : si le laxisme et la corruption ouvrent la voie à l’invasion, c’est néanmoins le courage que manifestent les Canadiens et leur amour de la patrie qui leur permettent finalement de conserver une identité distincte de celle des Américains. Mais qui gagne et qui perd à ce jeu ? De fait, ces fictions illustrent surtout une incapacité de conclure la guerre en un sens qui serait essentiellement favorable à l’idéologie patriotique. La mort des héros, le repli humiliant des attaquants, l’absence totale de discours triomphaliste chez les loyalistes sont autant d’éléments trahissant le silence de l’archive canadienne-française à la fin des récits.

Devant l’indigence des sources canadiennes-françaises, les auteurs trouveront dans un corpus de témoignages étatsuniens les éléments d’un discours dont on fait les meilleures intrigues et qui vient souligner l’héroïsme face aux souffrances et à la défaite. Les journaux et les lettres d’officiers américains dont tirent parti Marmette, Lesperance, Roberts et Mathieu relatent les appels à la ténacité d’Arnold, sa façon de haranguer les hommes et son refus d’abandonner Québec malgré ses blessures [37]. Un tel portrait de chef de guerre ne pouvait qu’inspirer aux auteurs un sentiment d’admiration pour ces révoltés idéalistes. Ne prévoyaient-ils pas, comme le montre Roberts, que les Canadiens les accueilleraient à bras ouverts, à l’instar de Steven Nason qui imagine Mary attendant son sauveur ?

À l’opposé, à la rareté des archives coloniales correspond une représentation négative des Britanniques, assignés au rôle ingrat de vilains de service ou relégués au rang de figurants inutiles : « Si Carleton avait été un grand général, il les aurait écrasés d’un seul coup », juge Lesperance, dont le personnage de Hardinge encaisse avec mollesse la désaffection de sa fiancée au profit de Singleton. Incapables de susciter la loyauté, les autorités militaires doivent enivrer les Canadiens pour les enrôler dans la milice (Morisset) ; elles ne peuvent pas non plus empêcher les Montréalais de s’emparer du dépôt d’armes destiné à assurer la défense de la ville (Féron). En fait, seul Faucher de Saint-Maurice semble avoir pris en considération les documents britanniques et lui seul dépeint Montgomery en bourreau de l’histoire. Paradoxalement, il est également le seul à reconnaître chez le héros américain un ancien oppresseur britannique.

Les Canadiens, partagés entre un gouvernement inepte et des envahisseurs certes séduisants mais dont la capacité à vaincre les Anglais reste incertaine, ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Au demeurant, les romanciers font intervenir peu de documents historiques susceptibles d’expliciter les gestes que font les personnages au cours de l’invasion et c’est pourquoi l’archive implicite est souvent plus importante que les sources clairement identifiées. En effet, les thématiques bibliques investissent fréquemment les récits et témoignent du poids que le passé exerce sur les personnages, qu’ils soient canadiens ou américains. Il est d’abord question de la Faute originelle et, plus précisément, de la faute du père qu’il faut racheter. C’est ainsi que, pour le Canadien, l’invasion de 1775 renvoie invariablement à une autre temporalité : celle de 1759, et son apparente passivité devant les événements semble le condamner à perpétuer la faiblesse de ses aïeux, qui n’ont pas su s’opposer aux Anglais lors de la Conquête. Un sursaut peut le pousser à se révolter et à prendre le parti des Américains, comme le fera Marc Évrard, dont le père est mort à la bataille de Sainte-Foy ; quant à sa fiancée, Alice, elle compense, par son engagement, la veule soumission de son père embourgeoisé. Dans Les Bastonnais, le sombre Batoche prend les armes et rejoint les Américains par désespoir, après avoir échoué à sauver sa fille des soldats anglais. La question de la culpabilité apparaît toujours aussi pertinente en 1948 dans la nouvelle de Morisset : Julien, le fils prodige, rachète par sa mort la lâcheté de son père biologique et voue son sacrifice au père qu’il a perdu. La notion de rédemption rejoint celle de vengeance : Madeleine Bouvart, qui représente l’incarnation de Judith [38], bras vengeur de son peuple, est devenue la sainte dont Faucher de Saint-Maurice fera l’élégie : « Elle était morte pour une grande cause, en priant Celui qui pardonna à sa sainte patronne, la blonde Madeleine de la Thébaïde [39]. »

Cependant, la notion de châtiment excède largement le paradigme catholique et canadien-français : l’antihéros du Trésor d’Arnold fraude le Congrès qui l’a bafoué, mais ses malversations lui font perdre son argent, la femme qu’il aime et même son honneur ; bref, l’homme est toujours puni lorsqu’il tente d’échapper aux conséquences de ses actes, soutient Kenneth Roberts dans Arundel. Le père de Steven défie le révérend qui l’accompagne dans sa recherche de Mary en lui avouant rejeter la croyance en un dieu vengeur, ce à quoi l’ecclésiastique lui répond : « The Sins of the Father ! […] You and your son and your son’s sons shall burn in hell [40] ! » S’il est un jugement définitif que portent les auteurs, c’est bien que l’orgueil, plus encore que l’amour, constitue le véritable ressort de la guerre et que l’autorité suprême, Dieu ou la Fatalité, en détermine l’issue. Les documents d’époque et les études historiques pouvaient certes fournir aux auteurs l’essentiel des faits relatifs aux mouvements de troupes, mais éclairaient difficilement l’imbroglio des allégeances. Or, les mythes jouent un grand rôle dans l’articulation de nos contradictions, rappelle Gérard Bouchard [41].

***

Bien que produites à des époques et en des lieux fort différents, ces fictions de l’invasion américaine révèlent la difficulté qu’éprouvent leurs auteurs à gérer la mémoire de ce qui demeure, somme toute, une expérience historique inachevée. La rivalité irrésolue entre l’Angleterre et ses anciennes colonies conduira, en 1812, à un nouvel affrontement sur le territoire canadien. Les actions des milices locales et les premiers discours patriotiques auront contribué à façonner le mythe du Canadien repoussant, seul et sans renforts militaires, les agressions venues du Sud [42]. Entre la propagande loyaliste et le nationalisme s’est établie une complicité fondée sur la conviction que les Canadiens ont « fermé leurs oreilles », pour reprendre les mots du mandement de Mgr Briand [43], à l’appel de l’Amérique. Mais l’archive nourrissant l’invention des écrivains leur rappelle néanmoins qu’une partie de l’opinion canadienne a sympathisé avec la cause américaine ; que les Britanniques, ensuite, ont fait preuve d’une singulière inaptitude à prévenir l’invasion ; et que, le plus souvent courtois, les Américains, enfin, ont rarement abusé de leur pouvoir envers les habitants. À l’opposé, les troupes de la Couronne ont effectué des interventions brutales dans certains bourgs afin de réfréner l’ardeur des congréganistes et, par la suite, ont exercé des représailles contre ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont assisté les insurgeants [44].

Marmette et Lesperance ont dû, par exemple, admettre avec Sanguinet que les rebelles n’inspiraient pas de peur aux citoyens de Québec. Marmette rapporte, au sujet de Montgomery, que le parlement britannique lui-même dut reconnaître la conduite honorable du brigadier-général [45]. Quant à Arnold, Roberts et les autres romanciers le dépeignent de manière telle qu’ils lui épargnent cette réputation d’arriviste que l’historiographie s’acharnait à lui faire. Le moins indulgent des auteurs, André Mathieu, estime que ses choix étaient certainement dictés par l’ambition et l’argent, mais qu’en songeant aux faiblesses de la nature humaine, on pouvait, en toute conscience, le dédouaner en partie [46] …

Le fait que les archives personnelles d’Arnold, ainsi que celles de ses hommes, aient été consultées par les écrivains probablement autant que les documents officiels a sans doute pu exercer une influence favorable sur la manière dont on représente les Américains. À la séduction exercée par la galanterie et le courage des rebelles s’allie la compassion pour un groupe de vaincus, sentiment que les Britanniques victorieux ne sauraient susciter. Il faut également considérer que la diffusion en feuilletons et les rééditions, parfois ornées d’illustrations et de photographies, concourent à faire de ces romans des fictions destinées à un large public et s’adressant aussi bien à des lecteurs cultivés qu’à ceux provenant de milieux modestes. C’est pourquoi le discours parfois ambivalent que ces auteurs tiennent sur l’invasion peut être envisagé comme une tentative de concilier la promotion d’un patriotisme canadien avec le souci de ne pas heurter la sensibilité populaire, généralement acquise à la culture américaine. À cette fin, la fiction mobilise un certain nombre de lieux communs susceptibles de rejoindre dans sa diversité un lectorat formé de groupes hétérogènes : valorisation de la figure du Canadien [47], apologie de la liberté et de l’autodétermination, démythification de la puissance britannique.

Le traitement que subit l’archive témoigne ainsi de l’évolution d’une certaine pratique de la fiction historique. Chez Marmette, à la fin du xixe siècle, la documentation est abondante et diversifiée, mais elle s’intègre mal à la fiction. Le besoin de défendre constamment la vraisemblance de l’intrigue au nom de l’archive confirme que le roman historique se construit, ici, à la frontière d’un discours à prétention scientifique (qu’accrédite l’histoire positiviste) et du genre romanesque (qui acquiert lentement droit de cité). Les dilemmes interprétatifs auxquels sont livrés les auteurs québécois et leur refus de prendre parti pour ou contre les Américains semblent provenir, pour une large part, des tensions résultant de leur statut d’hommes de lettres voués à la promotion d’une histoire patriotique et de la fonction même du roman historique, destiné à un large éventail de lecteurs. Il est possible, par ailleurs, de remarquer, au sein même de ces fictions, la dissolution progressive de la méfiance envers l’Américain. De la haine professée par Faucher de Saint-Maurice jusqu’à l’incursion d’André Mathieu dans la psyché d’Arnold, la façon de représenter l’Américain évolue : cet étranger, pire ou meilleur que le Canadien, devient progressivement son semblable.

Parallèlement, l’érudition historique se transforme : essentielle dans les premières oeuvres, elle reflue au xxe siècle chez Féron et Morisset, et seul Roberts documente encore largement ses fictions. Toutefois, à la fin du siècle dernier, Le trésor d’Arnold (1995) renverse la tendance et revient à une utilisation de l’archive qui, à nouveau, se retrouve étroitement associée aux voies de l’invention romanesque. Alors qu’au Québec, le roman historique actuel laisse souvent apercevoir ses sources et les interrogations qu’elles suscitent [48], l’analyse des manuscrits et des notes documentaires permettrait sans nul doute à la recherche d’approfondir les perspectives qu’offre une étude sociogénétique [49] du roman historique et de parvenir ainsi à mieux comprendre le processus par lequel les sources archivistiques, conçues comme autant d’avant-textes, façonnent le discours et se mesurent aux idées reçues, à la censure et aux mythes fondateurs.

Parties annexes

Notice biobibliographique

Nathalie Ducharme

Nathalie Ducharme, qui détient une maîtrise en histoire de l’Europe moderne, est étudiante au doctorat au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, où elle termine, sous la direction de Bernard Andrès, une thèse intitulée « Personnages et discours social dans le roman d’aventures québécois au xixe siècle ». Elle collabore aux travaux du projet ALAQ (Archéologie du littéraire au Québec) et est membre du groupe IRMA (Initiative interuniversitaire de recherche sur les manuscrits et les archives littéraires).

Notes

-

[1]

Pierre Monette, avec la collaboration de Bernard Andrès et d’une équipe du groupe de recherche ALAQ (Archéologie du littéraire au Québec), prépare une édition critique des lettres adressées aux Canadiens par le Congrès, sous le titre : Rendez-vous manqué avec la Révolution américaine. Les adresses aux habitants de la province de Québec diffusées à l’occasion de l’invasion américaine de 1775-1776.

-

[2]

En ce qui concerne la mise en fiction des rébellions de 1837-1838, voir le mémoire de Viviane Gauthier, « Imaginer les rébellions. 1837-1838 dans le roman historique canadien-anglais et québécois francophone aux xixe et xxe siècles », Montréal, Université du Québec à Montréal, 2000.

-

[3]

Le catalogue de la Bibliothèque du Congrès recense plus de 500 oeuvres de fiction sous la rubrique « United States History Revolution, 1775-1783 Fiction ». Voir aussi l’étude de Benjamin S. Lawson, Rereading the Revolution. The Turn of the Century American Revolutionary War Novel, Bowling Green (Ohio, É.-U.), Bowling Green State University Press, 2000.

-

[4]

Marcel Trudel, Louis XVI, le Congrès américain et le Canada 1774-1789, Québec, Éditions du Quartier latin, 1949 (rééd. sous le titre La Révolution américaine. Pourquoi la France refuse le Canada (1775-1783), Sillery, Boréal Express, 1976) ; Gustave Lanctôt, Le Canada et la Révolution américaine, Montréal, Beauchemin, 1965 ; George F. G. Stanley, L’invasion du Canada 1775-1776, trad. de Marguerite MacDonald, Québec, La Société historique de Québec, coll. « Cahiers d’Histoire », 1975.

-

[5]

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, Québec, Fréchette et Frères, 1848, vol. 3, p. 411-412.

-

[6]

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, ouvr. cité, vol. 3, p. 435.

-

[7]

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, 2e éd. corrigée et augmentée, Québec, John Lovell, 1852, vol. 3, p. 23.

-

[8]

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, 3e éd. corrigée et augmentée, Québec, Lamoureux, 1859, vol. 3, p. 19.

-

[9]

Yvan Lamonde, « L’ambivalence historique du Québec à l’égard de sa continentalité. Circonstances, raisons et signification », dans Gérard Bouchard et Yvan Lamonde (sous la dir. de), Québécois et Américains. La culture québécoise aux xixe et xxe siècles, Montréal, Fides, 1995, p. 66.

-

[10]

Dans son roman Jeanne La Fileuse, publié dans La République de Fall River (Massachusetts, É-U.) en 1875, Honoré Beaugrand est l’un des rares Québécois à prendre la défense des émigrés franco-américains, généralement accusés de lâcheté et de désertion. À propos de cette oeuvre, voir Maurice Lemire, « Jeanne La Fileuse », dans Maurice Lemire (sous la dir. de), Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, Montréal, Fides, 1978, t. 1 (Des origines à 1900), p. 408-409.

-

[11]

Yvan Lamonde, Territoires de la culture québécoise, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1991, p. 237-239. Voir également le texte de Gérard Bouchard, « Le Québec comme collectivité neuve. Le refus de l’américanité dans le discours de la survivance », dans Gérard Bouchard et Yvan Lamonde (sous la dir. de), Québécois et Américains, ouvr. cité, p. 8-24.

-

[12]

Maurice Lemire, Les grands thèmes nationalistes du roman historique canadien-français, Québec, Les Presses de l’Université Laval, coll. « Vie des lettres canadiennes », 1970, p. 196.

-

[13]

Kenneth Roberts, Arundel [1929], Garden City (New York), Doubleday and Company, 1956 ; John Talon Lesperance, Les Bastonnais, trad. par Aristides [sic] Piché, dans La République, 1876 ; éd. québécoises en français dans Revue canadienne, Montréal, 1893-1894 ; Montréal, C.-O. Beauchemin et fils, 1896 ; Librairie Beauchemin limitée, 1925 ; La Prairie, Éditions des deux mondes, 1984.

-

[14]

En 1780, Benedict Arnold, alors considéré comme le plus grand général de l’armée continentale, fait défection après avoir vendu des informations d’ordre militaire aux Britanniques. Curtis Fahey, « Benedict Arnold », dans le Dictionnaire biographique du Canada, vol. V : 1801-1820, Toronto/Québec, University of Toronto/Université Laval, 2000.

-

[15]

Gilles Laporte et Luc Lefebvre, Fondements historiques du Québec, 2e éd., Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 2000, p. 65.

-

[16]

Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice, « Madeleine Bouvart », dans À la brunante [1872], Montréal, Fides, coll. « Bibliothèque québécoise », 1998, p. 227.

-

[17]

David M. Hayne, « John Talon Lesperance et la littérature canadienne-française », dans Voix et Images, Montréal, vol. 24, no 3, printemps 1999, p. 530.

-

[18]

Arnold avait engagé d’importantes sommes d’argent dans l’assaut de Ticonderoga en 1775, sommes que le Congrès refusa de lui rembourser, en plus de lui dénier le mérite de la victoire ; voir Brendan Morrissey, Quebec 1775. The American Invasion of Canada, Oxford, Osprey Publishing, 2003, p. 20.

-

[19]

Nous signalons, à titre indicatif, le roman de Louise Simard et Jean-Pierre Wilhelmy, La guerre des autres (Montréal, Les Éditions La Presse, 1987) qui relate la participation de mercenaires allemands à la défense du Canada après la retraite américaine en 1776.

-

[20]

Le relevé a été effectué par ordre de récurrence dans les mentions qu’en font les auteurs.

-

[21]

Le dépôt de ces textes dans divers fonds d’archives et différentes collections en a favorisé la consultation et la transcription. Par exemple, le fonds Viger-Verreau, conservé aux Archives du Séminaire de Québec (P32), contient le fonds Benedict Arnold où sont regroupés des documents concernant l’invasion et de la correspondance militaire.

-

[22]

Kenneth Roberts (sous la dir. de), March to Quebec. Journals of the Members of Arnold’s Expedition, New York, Doubleday, Doran and Company, 1938. Plusieurs des journaux qui y sont retranscrits font l’objet d’autres publications individuelles depuis le xixe siècle.

-

[23]

Jean-Baptiste Badeaux, Journal des opérations de l’armée américaine lors de l’invasion du Canada en 1775-1776, Montréal, Eusèbe Sénécal, 1871 ; Richard Ouellet et Jean-Pierre Therrien (sous la dir. de), L’invasion du Canada par les Bastonnois. Journal de M. Sanguinet, Québec, Ministère des Affaires culturelles du Québec, 1975.

-

[24]

Ces correspondances sont regroupées dans Helena O’Reilly et Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint Vallier (sous la dir. de), Monseigneur de Saint-Vallier et l’hôpital général de Québec, Québec, C. Darveau, 1882.

-

[25]

Alfred Hawkins, Picture of Quebec, Québec, Neilson et Cowan, 1834.

-

[26]

Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice, L’ennemi ! L’ennemi ! Organisation militaire des Canadas, Québec, Typographie de Léger Brousseau, 1862.

-

[27]

« You can have no conception what kind of men composed their officers […] there was a butcher, […] a shoomaker [sic], a tavern keeper, & c. Yet they pretend to be gentlemen » (« Vous ignorez quels types d’hommes sont leurs officiers […] il y avait un boucher, […] un cordonnier, un aubergiste, etc. Pourtant, ils prétendent être des gentilshommes » ; nous traduisons) ; cité par Faucher de Saint-Maurice, « Madeleine Bouvart », ouvr. cité, p. 221-222.

-

[28]

John Talon Lesperance, Les Bastonnais [1876], La Prairie, Édition des deux mondes, 1984, p. 77.

-

[29]

Joseph Marmette, La fiancée du rebelle. Épisode de la guerre des Bostonnais. 1775, Montréal, Imprimerie de la Revue canadienne, 1875, p. 16.

-

[30]

Joseph Marmette, La fiancée du rebelle, ouvr. cité, p. 649.

-

[31]

Roberts commet un anachronisme, puisque cette chanson n’existait pas dans la version qu’il en donne à l’époque de l’invasion.

-

[32]

André Mathieu, Le trésor d’Arnold, [s.l.], André Mathieu, 1995, p. 50.

-

[33]

C’est par ce terme qu’on désignait à l’époque les Canadiens partisans du Congrès.

-

[34]

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada, 1848, ouvr. cité, p. 410.

-

[35]

Anonyme, « Les Premiers Coups que je tirai », Le Foyer canadien, Québec, 1865, t. 3, p. 38-39 [1775-1776].

-

[36]

Marmette (La fiancée du rebelle, ouvr. cité, p. 95) précise que « le Fort-Pique » est une partie du faubourg Saint-Jean de Québec.

-

[37]

Kenneth Roberts, March to Quebec, ouvr. cité, p. 234-235.

-

[38]

Maurice Lemire, Les grands thèmes nationalistes du roman canadien-français, ouvr. cité, p. 182.

-

[39]

Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice, « Madeleine Bouvart », ouvr. cité, p. 234.

-

[40]

Kenneth Roberts, Arundel [1929], Garden City (New York), Doubleday and Company, 1956, p. 106.

-

[41]

Gérard Bouchard, Raison et contradiction. Le mythe au secours de la pensée, Québec, Nota Bene, 2003, p. 80-85.

-

[42]

John Mackay Hitsman, The Incredible War of 1812. A Military History. Updated by Donald E. Graves, Toronto, Robin Brass Studio, 1999, p. xvii-xviii.

-

[43]

« Fermez donc, chers Canadiens, les oreilles, et n’écoutez pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux et à étouffer dans vos coeurs les sentiments de soumission à vos légitimes supérieurs, que l’éducation et la religion y avaient gravés » ; cité par Michel Tétu, « Le Québec et la Révolution française », Revue parlementaire canadienne, Ottawa, vol. 12, no 3, 1989 ; article consulté en ligne le 11 mai 2005 à l’adresse < http://www.parl.gc.ca/infoparl/francais/issue.htm >.

-

[44]

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, 4e éd., Montréal, C. O. Beauchemin, 1882, vol. 3, p. 16.

-

[45]

Joseph Marmette, La fiancée du rebelle, ouvr. cité, p. 174.

-

[46]

André Mathieu, Le trésor d’Arnold, ouvr. cité, p. 462.

-

[47]

Kenneth Roberts (Arundel, ouvr. cité, p. 357), qui décrit les Canadiens français comme un peuple prospère et quelque peu malhonnête dans ses tentatives d’extorquer de l’argent aux Américains, veut montrer que ces derniers ont eu tort de voir en eux des paysans français abrutis par la misère.

-

[48]

Micheline Lachance, par exemple, inclut en annexe de son ouvrage Le roman de Julie Papineau (Montréal, Québec Amérique, 2001-2002, 2 vol.) la liste des correspondances familiales et des autres documents qu’elle a utilisés.

-

[49]

La critique sociogénétique recherche dans les avant-textes « la tension qui existe entre la pulsion documentaire et la pulsion scripturaire, entre le réel de l’histoire et l’imaginaire de l’écrivain […] » (Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 173).

Liste des figures

Couverture, 1928

Joseph Marmette, La fiancée du rebelle, 1875