Résumés

Résumé

Dans les manuels d’histoire littéraire québécois, le roman urbain se résume souvent à deux oeuvres : Au pied de la pente douce (1944) de Roger Lemelin et Bonheur d’occasion (1945) de Gabrielle Roy. Cet article jette un regard sur la production romanesque des dix années qui précèdent ces oeuvres, et l’étude de cette période révèle que l’action de très nombreux romans a lieu en ville. Apparaissant sous la plume d’écrivains souvent prolifiques (Adrienne Maillet, Geneviève de La Tour Fondue, etc.), la ville se décline dans des romans aux thématiques et aux styles très variés. Un fil conducteur apparaît toutefois dans ceux-ci : la bourgeoisie. La majorité des romans urbains peignent en effet le portrait de cette classe sociale et cherchent à traduire ses aspirations, ses goûts, sa langue. L’urbanité de ces romans découle en bonne partie des milieux qu’ils mettent en scène : les romanciers décrivent les lieux — bien souvent les quartiers huppés — habités par la bourgeoisie. En examinant l’arrière-plan des romans urbains bourgeois, il devient possible de mieux comprendre la spécificité des oeuvres de Lemelin et de Roy, qui décrivent surtout les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Henri. Leur originalité ne réside pas seulement dans leur urbanité, mais également dans leur intérêt pour la classe populaire, très peu mise en scène dans le roman québécois jusqu’alors.

Abstract

In Quebec literary history textbooks, the urban novel is often reduced to two works: Au pied de la pente douce (1944) by Roger Lemelin and Bonheur d’occasion (1945) by Gabrielle Roy. This article looks at the novelistic production of the ten years preceding these two novels. Study of this period shows that the action of a very large number of novels is set in the city. Appearing in the works of often prolific writers (Adrienne Maillet, Geneviève de La Tour Fondue, etc.), the city is portrayed in novels of great thematic and stylistic diversity. However, these novels do have one thing in common: the bourgeoisie. The majority of the urban novels depict this social class and seek to express its aspirations, tastes, and language. The novels’ urbanity is largely derived from the social environments they present: the novelists describe the places, which are often wealthy neighbourhoods, where the bourgeoisie lives. Looking at the background of the bourgeois urban novels helps us understand the specificity of the works of Lemelin and Roy, who chiefly describe the neighbourhoods of Saint-Sauveur and Saint-Henri. Their originality resides not only in their urbanity, but in their interest in the popular class, which had very rarely been represented in Quebec novels until that point.

Resumen

En los manuales de historia literaria quebequense, la novela urbana se limita con frecuencia a dos obras: Au pied de la pente douce (A los pies de la pendiente suave), de Roger Lemelin (1944), y Bonheur d’occasion (Felicidad ocasional), de Gabrielle Roy (1945). Este artículo echa una mirada a la producción novelesca de los diez años que precedieron a estas obras, y el estudio de dicho periodo revela que la acción de numerosas novelas transcurre en la ciudad. Bajo la pluma de escritores, muchos de los cuales son prolíficos (Adrienne Maillet, Geneviève de La Tour Fondue, etc.), aparece la ciudad en novelas con temáticas y estilos muy variados. No obstante, hay un hilo conductor que se manifiesta en ellos: la burguesía. En efecto, la mayor parte de las novelas urbanas retratan esta clase social e intentan interpretar sus aspiraciones, sus gustos, su idioma. La urbanidad de estas novelas se deriva en buena parte de los medios que escenifican: los novelistas describen los lugares –con frecuencia los distritos de lujo– donde vive la burguesía. Al examinar el segundo plano de las novelas urbanas burguesas, se puede entender mejor la especificidad de las obras de Lemelin y Roy, que describen sobre todo los distritos de Saint-Sauveur y Saint-Henri. Su originalidad no estriba solo en su urbanidad, sino también en su interés por la clase popular, muy poco escenificada hasta entonces en la novela quebequense.

Corps de l’article

La publication, à une année de distance, des romans urbains Au pied de la pente douce (1944), de Roger Lemelin, et Bonheur d’occasion (1945), de Gabrielle Roy, constitue un repère marquant de l’histoire littéraire du Québec. Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge rappellent le tournant que représentent ces parutions : « [C]es romans symbolisent tout à la fois l’arrivée en ville de la littérature québécoise et le moment fort du réalisme romanesque[1]. » On pourrait ajouter que ces oeuvres sonnent, dans l’imaginaire collectif, le glas de la littérature du terroir et marquent l’entrée du genre romanesque dans la modernité. Dans Montréal imaginaire, l’un des collectifs les plus importants sur la représentation littéraire de Montréal, Pierre Popovic, au début de son étude de « Montréal dans la prose narrative aux abords du “grand tournant” de 1934-1936 », note que

[l]’idée de proposer un circuit littéraire de Montréal ne serait venue à personne au beau milieu des années trente. […] En contrepartie, celle-ci [la ville de Montréal] ne paraît pas plus matière à littérature. Pour les grands critiques du temps, le roman montréalais n’existe tout simplement pas. Camille Roy l’ignore, et les cours de littérature à sa suite. Les historiens récents confirment cette inexistence[2].

Le chercheur cite les travaux de Laurent Mailhot[3], d’Antoine Sirois[4] et de l’équipe de Pierre de Grandpré[5] avant de résumer : « En fait, dans la version reçue de l’histoire de la littérature nationale, l’acte fondateur du roman montréalais coïncide avec la parution des Velder de Robert Choquette (1941) et, surtout, avec l’émergence de l’oeuvre de Gabrielle Roy[6]. » Des recherches actuelles, qui ne prennent pas en compte exclusivement le canon littéraire, permettent de réévaluer ces idées reçues. Dans une présentation des méthodes de l’équipe de recherche de La vie littéraire au Québec, Lucie Robert souligne l’importance de

susciter des recherches nouvelles sur les terrains moins pourvus. En effet, s’il est vrai que l’histoire littéraire est « constituée par emprunt et capitalisation de matériaux explicatifs antérieurement constitués », il est aussi vrai qu’un travail de synthèse comme le nôtre doive combler « les lacunes et les déséquilibres de la recherche laissée à elle-même »[7].

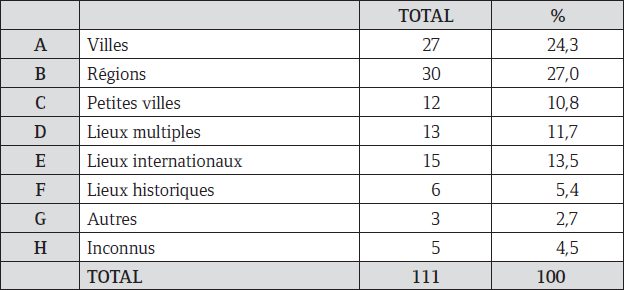

Fruit de mes travaux au sein de ce groupe (réalisés en collaboration avec Marie-Frédérique Desbiens), cet article propose de revisiter la naissance du roman urbain au moyen d’une étude de l’espace dans la production romanesque — aujourd’hui peu connue — des dix années qui précèdent la publication d’Au pied de la pente douce. Parmi les cent onze oeuvres romanesques publiées[8], le roman régionaliste, sans trop de surprise, se taille la part du lion avec trente oeuvres publiées (voir tableau 1). La ville, toutefois, arrive presque ex aequo avec vingt-sept romans, soit près du quart de la production[9]. L’analyse de ce corpus montre non seulement que l’avènement du roman urbain se prépare bien avant le tournant de 1944 et 1945, mais que ce dernier ne se résume pas à ces deux oeuvres.

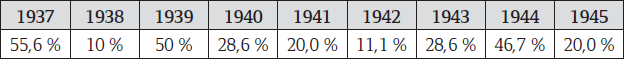

Je me propose d’étudier quelques lignes de force de l’histoire du roman urbain entre 1934 (année marquée par la parution des Demi-civilisés[10] de Jean-Charles Harvey) et 1945 (l’année de publication de Bonheur d’occasion). L’étude de l’espace permet de remarquer deux années importantes qui représentent des sommets dans la publication des romans urbains (voir figure 1) : 1937, qui voit l’essor de ce que l’on pourrait appeler le « roman urbain bourgeois », aujourd’hui complètement oublié mais fort pratiqué à l’époque, et 1944, qui marque l’apogée du roman urbain pour cette période, tant sur le plan du nombre de publications que sur celui du renouvellement du thème de la ville. Une classe sociale très peu mise en scène dans le roman urbain québécois jusqu’alors fait à ce moment son apparition : celle du peuple.

1934-1936 : la condamnation des demi-civilisés

Au début des années trente, deux éditeurs audacieux jouent un rôle de premier plan dans le développement du roman urbain. Le tome VI de La vie littéraire au Québec montre que la collection des « Romans de la jeune génération » créée par Albert Lévesque en 1931 « marque un tournant formel et thématique important[11] ». Les quatre oeuvres de la collection[12] partagent trois caractéristiques :

D’abord, les personnages de ces romans, généralement de jeunes bourgeois, participent à la modernité urbaine ambiante […]. Ensuite, les héros de ces romans vivent tous […] une épreuve à caractère initiatique. […] Enfin, [ils] sont dotés d’une individualité propre qui ne permet pas d’y transposer les types nationaux jusqu’alors esquissés dans le genre romanesque[13].

Ces oeuvres font école et tous les romans urbains publiés avant le tournant de 1944 s’inspireront de cette nouvelle esthétique. L’importance des femmes dans la collection se reflétera dans les romans de mon corpus (treize femmes/quatorze hommes). En 1933, Albert Pelletier et Lucien Parizeau, dépités de voir que des oeuvres littéraires de qualité ne trouvent pas d’éditeur, fondent les Éditions du Totem en se donnant pour mission de publier des titres littéraires portant la marque du talent. Ils publient notamment deux oeuvres qui connaîtront un grand retentissement : Un homme et son péché (1933) et Les demi-civilisés (1934).

L’oeuvre de Harvey est le seul roman urbain publié en 1934. Créé dans le sillage des « Romans de la jeune génération », Les demi-civilisés est d’une facture moderne : il est écrit à la première personne, dans une tonalité noire, ironique et pessimiste. À l’instar des romans urbains écrits avant 1944, il décrit une seule classe sociale : celle de l’élite financière et intellectuelle, de la bourgeoisie. Malgré de nombreuses allusions au peuple, celui-ci est globalement absent des Demi-civilisés. Alors que l’auteur aborde assez longuement l’enfance à la campagne du personnage principal, Max Hubert, son séjour dans « un quartier grouillant d’enfants et de vermine » (DC, 105) est expédié en quelques paragraphes.

Comme dans la plupart des romans bourgeois, la ville ne joue guère de rôle dans l’intrigue. Décrivant les premiers pas du narrateur dans sa vie d’adulte, le romancier campe l’espace en mettant en scène une visite guidée de Québec donnée à Max Hubert par l’un de ses professeurs. La description — fort conventionnelle — de Québec dérape rapidement vers le potinage, l’universitaire épinglant les travers et les hypocrisies des notables croisés au détour de la promenade (DC, 119-125). Alors qu’il s’intéresse assez peu à l’espace réel, Harvey décrit avec beaucoup de détails un espace allégorique en narrant un rêve de Max Hubert illustrant les offenses faites à la liberté (DC, 128-134). Les idées priment chez Harvey, qui prône la modernisation du Canada français. Davantage qu’un roman à thèse, l’auteur écrit un roman de l’antithèse, car il attaque plus qu’il ne défend. Il s’en prend en effet à l’élite bourgeoise, les « demi-civilisés » du titre, et décoche de nombreuses flèches à la religion. Le cri de révolte de Harvey, on le sait, sera réprimé par sa mise à l’index. Si l’auteur paie chèrement son audace en perdant son emploi, Pelletier vend des livres et imprime, malgré une absence à peu près totale de couverture médiatique, plusieurs milliers d’exemplaires.

L’intérêt pour le romanesque urbain suscité par les « Romans de la jeune génération » est freiné par la condamnation des Demi-civilisés, et le genre connaît une éclipse de deux ans. Les éditeurs font vraisemblablement preuve d’une certaine frilosité à la suite de la mésaventure du Totem[14]. La crise économique, de plus, se fait toujours sentir : 1935 est ainsi une fort mauvaise année pour le genre puisque seuls cinq titres sont publiés.

1937-1944 : l’essor du roman urbain bourgeois

Les romans urbains font un retour en force en 1937, année marquée par la publication de Menaud, maître-draveur de Félix-Antoine Savard. À l’ombre de Menaud, pourtant, les romans urbains se multiplient. Freinée par la condamnation du roman de Harvey, la lancée des « Romans de la jeune génération » se poursuit. Cinq oeuvres romanesques urbaines paraissent en effet : Marie-Jeanne[15], À deux[16], La plus belle chose du monde[17], Peuvent-elles garder un secret ?[18] et Grisaille[19]. L’année 1937 représente un premier sommet dans la production des romans urbains, qui ne seront toutefois pas négligés dans les années subséquentes, avant d’atteindre un second sommet en 1944 (voir tableau 2). La nouveauté de ces oeuvres se traduit par une production en dents de scie où alternent les pics et les creux (en 1938, les romans urbains ne représentent que 10 % de la production ; en 1942, 11 %), alors que celle des romans régionalistes est, en comparaison, relativement stable[20] (voir figure 1). Les oeuvres publiées en 1937 donnent une assez bonne idée du roman urbain tel qu’il s’écrit avant le tournant de 1944. Leur unité est à chercher dans leurs intrigues sentimentales et dans le monde bourgeois qu’elles décrivent avec un réalisme de bon ton. Adrienne Maillet, aujourd’hui à peu près oubliée, publie cinq romans urbains dans la période ici étudiée et est l’auteure la plus prolifique et la plus représentative du corpus[21]. Peuvent-elles garder un secret ?, son premier roman, raconte, sur deux générations et avec une ellipse de vingt ans, les histoires d’amour de jeunes bourgeois de Québec. Les intrigues sentimentales sont toutefois brouillées par un secret familial : celui d’une jeune fille séduite et abandonnée, devenue fille-mère et décédée peu après son accouchement.

Le roman urbain attire de nombreux auteurs au prestige variable : des romanciers plus populaires, comme Maillet (qui sera surnommée la « Magali du Canada »), côtoient des auteurs plus « littéraires », tels que Michelle Le Normand ou le Hertel du Beau risque. Comment nommer ces oeuvres ? Je risque ici le terme de « romans urbains bourgeois[22] ». Cette production sera à peu près oubliée par la postérité. Comment expliquer cette disparition de l’histoire littéraire ? Une description — encore trop sommaire — du roman urbain bourgeois permet de mieux comprendre les raisons de son oubli futur, mais également de saisir — par contraste — l’originalité des oeuvres de Lemelin et de Roy. Les romans urbains bourgeois, tout d’abord, peinent à se distinguer de la production française, faute — peut-être — de modèles ou de devanciers. Les romanciers qui pratiquent ce genre se verront souvent associés par la critique à un écrivain français (« notre Mauriac »). Leurs oeuvres sont écrites dans un français recherché qui ne tranche pas avec les productions parisiennes de l’époque. Cherchant à « bien perler[23] », ils évitent comme la peste le français oral, le français populaire, de même que les particularités langagières de Montréal ou de Québec. La narration et les personnages partagent ce français standard, ce qui enlève tout naturel aux dialogues et donne à l’ensemble de cette production une allure guindée, figée, voire empruntée (« [p]lus d’un écrivain montréalais est un collectionneur de phrases lointaines[24] »).

Les romanciers français sont d’ailleurs abondamment cités. Pierre Popovic remarque la tendance des prosateurs des années trente à employer « la citation à brûle-pourpoint, sur le mode ostensible du “comme disait”, de toute une série d’auteurs originaires pour la plupart d’Outre-Quiévrain[25] ». Il y lit une « parade » visant à « parer à l’illégitimité de son objet » : « face à la difficulté d’exporter Montréal dans le littéraire, le romancier importe du littéraire dans la ville[26] ». Représentant une valeur fétiche de la bourgeoisie, la littérature occupe une place de choix, et l’intérêt pour ce qui s’écrit à Paris frôle en effet parfois le snobisme et le name dropping. Il n’est pas facile, bien évidemment, pour ces romanciers souvent publiés à compte d’auteur (trois des cinq titres de 1937) d’entrer en compétition avec la mère patrie[27]. Ce parti pris pour la France a de plus comme corollaire un désintérêt pour l’américanité des villes.

Les romans urbains d’avant 1944 mettent en scène les lieux de la bourgeoisie, voire de la haute bourgeoisie (maisons cossues, salons, restaurants, hôtels, voitures de luxe, etc.), mais la ville y est, comme chez Harvey, peu importante, peut-être en raison de l’absence de modèles et de lieux communs (qui abondent au contraire dans le roman régionaliste). Dans son mémoire sur Maillet, Cynthia Lemieux note que le thème de la ville « n’est pas déterminant dans la dynamique des récits » :

[Peuvent-elles garder un secret ?] campe la moitié de son intrigue dans la ville de Québec. Le récit fait référence à la terrasse Dufferin, aux rues qui la bordent — la rue des Remparts et la rue du Fort —, au fleuve Saint-Laurent et aux monts Notre-Dame qui s’offrent à la vue, sans pour autant les dépeindre avec précision. La deuxième partie […] se déroule dans les salons bourgeois de la métropole montréalaise[28].

L’affirmation vaut pour la majorité des romans urbains d’avant 1944. Pierre Popovic, abordant le Montréal des années trente, note cette absence de tradition (avant Gabrielle Roy, Michel Tremblay et Réjean Ducharme) : « Trop jeune, de notoriété trop confidentielle même au plan local, la littérature ne fournit guère à la ville de matière touristique[29]. » Le caractère urbain des romans, de plus, n’est ni marqué ni remarqué et semble aller de soi. Les romanciers de mon corpus écrivent des oeuvres urbaines comme M. Jourdain pratique la prose. Ce caractère usuel, quotidien de l’urbanité rompt toutefois — mais sans éclat — avec une longue tradition de diabolisation de la ville dans les romans du terroir. La ville ne possède plus le caractère scandaleux que l’on retrouve dans les oeuvres romanesques du début des années trente.

Les romans de l’époque ont aussi pris quelques rides par leur propension à brasser des idées, frôlant parfois le roman à thèse[30] ou tombant dans le moralisme : les histoires d’amour, dans L’oncle des jumeaux Pomponnelle (1939) d’Adrienne Maillet, débouchent ainsi sur la conversion des personnages athées. Conservatrices en général, catholiques dans les entournures, ces oeuvres s’ouvrent pourtant à la modernité, car des idées nouvelles y sont çà et là défendues, non pas en gros, comme chez Harvey, mais à la pièce.

Chez les romancières, la condition féminine occupe une place de choix[31]. Maillet aborde ainsi la difficulté pour les femmes de trouver leur place et l’inégalité dans les relations hommes-femmes[32]. L’iniquité du traitement des filles-mères est dénoncée dans plusieurs romans. La « non-lecture[33] » des romans urbains bourgeois n’est sans doute pas étrangère au fait que la moitié d’entre eux sont écrits par des femmes[34].

Les romans urbains bourgeois flirtent ainsi non seulement avec la modernité, mais avec le scandale. Abondent en effet les secrets de famille cernés de près par les mauvaises langues, les lettres anonymes et les maîtres chanteurs ; les filles-mères et les suborneurs. La peur de l’exclusion sociale sous toutes ses formes — maladie mentale, scandale, prison, faillite[35] — est omniprésente. La férocité des moeurs bourgeoises, la tyrannie des apparences et des contraintes est cependant adoucie, comme chez Le Normand, par la recherche d’aspirations culturelles et littéraires. Le roman urbain bourgeois est à l’image de la littérature de l’époque : « [L]es oppositions entre l’ici et l’ailleurs, entre le terroir et la ville, entre l’ordre et l’aventure (Jacques Blais) sont au coeur de la littérature des années 1930-1945[36]. » Genre multiforme, en déficit d’identité, le roman bourgeois hésite, balance : entre la grande littérature (que de coups de chapeau !) et le roman de gare (que de coups de théâtre !), entre la tradition et la modernité, entre le conformisme et le scandale. Ajoutons que le roman bourgeois dépasse le cadre des grandes villes du Québec : il se déroule également dans des petites villes ou dans des villes de France[37], et même à la campagne et dans la forêt. Le roman bourgeois, de plus, se poursuit après 1944 : Ringuet, par exemple, s’y essaiera dans Fausse monnaie (1947) puis dans Le poids du jour (1949).

Enfin, si ces oeuvres sont urbaines, elles sont avant tout bourgeoises. Le miroir du roman n’est pas « promené le long d’un chemin », mais placé face au bourgeois qui s’y regarde narcissiquement. Le roman est réaliste, mais d’un réalisme convenable, présentant le monde tel que le voit la doxa. Les personnages sont typés, idéalisés : les hommes sont riches, forts ; les femmes sont belles et gravitent autour des hommes. Les classes populaires y sont peu représentées, sinon par des figurants (serviteurs, bonnes), et la mobilité sociale n’y apparaît guère. De façon générale, ces romans ne s’intéressent pas aux quartiers, aux classes sociales, aux groupes, mais préfèrent les individus. L’individualisme que l’on y retrouve en fait d’ailleurs un terreau propice à l’apparition du roman psychologique[38]. Quelques oeuvres sont d’ailleurs reçues dans cette perspective par la critique de l’époque[39] comme par celle d’aujourd’hui[40]. Par bien des aspects, en effet, le roman psychologique est le véritable héritier du roman bourgeois.

1944-1945 : l’apparition du roman urbain du peuple

L’année 1944 marque un point culminant pour le roman urbain, tant sur le plan du nombre de publications que sur celui du renouvellement du thème de la ville, qui se décline cette année-là dans des oeuvres aux tonalités, aux thématiques et aux styles très variés. Pierre Benoît, dans Le sentier couvert[41], mélange les romans urbain, historique et fantastique. Par le prétexte d’un voyage dans le temps, il met en relation deux époques de Montréal (1870 et 1944). François Hertel (pseudonyme de Rodolphe Dubé) publie un roman-essai fantaisiste, Anatole Laplante, curieux homme[42], tandis qu’André Béland crée le scandale en représentant l’homosexualité dans une oeuvre influencée par le surréalisme, Orage sur mon corps[43]. Le roman urbain bourgeois se poursuit de plus avec Adrienne Maillet[44] et Geneviève de Francheville[45].

Comment expliquer cette extraordinaire diversité ? La fin de la guerre et la prospérité de l’édition[46] expliquent sans doute en partie ce goût pour le risque et la nouveauté. Le tournant le plus significatif est toutefois l’ouverture du roman urbain aux classes populaires avec la publication de deux oeuvres les mettant en scène (en attendant Gabrielle Roy, l’année suivante) : Monsieur Bigras de Geneviève de La Tour Fondue et Au pied de la pente douce de Roger Lemelin.

Très peu connu aujourd’hui[47], Monsieur Bigras est intéressant parce qu’il constitue une synthèse des romans de l’époque. L’oeuvre commence en effet comme un roman régionaliste réaliste : le cadet d’une famille de terriens, Florimond, réalise à la mort de son père qu’il n’y a plus de place pour lui sur la terre paternelle. L’oeuvre inverse le schéma traditionnel du roman du terroir puisque l’auteure n’aura de cesse de montrer la supériorité de Florimond sur l’aîné ayant hérité de la terre. La seconde partie, la plus novatrice, présente l’arrivée du jeune homme en ville et décrit son travail dans des usines puis dans une quincaillerie de Saint-Henri, de même que son mariage avec la fille du propriétaire. Racontant l’ascension fulgurante du héros et de sa femme qui deviennent de grands bourgeois d’Outremont, la dernière partie renoue avec le roman bourgeois pratiqué par l’auteure dans Retour à la vigie.

La représentation des classes populaires permet de pallier l’une des faiblesses des romans urbains qui le précèdent : le caractère artificiel et figé des dialogues. Dans Monsieur Bigras, l’écrivaine transpose en effet la langue populaire des ouvriers qu’elle met en scène :

— Alors, comme ça, tu crés que tu vas faire un fou de moé, pis que j’vais bâdrer tout le monde icitte pour tes maudites piasses qu’y te manquent ? Non, mon garçon ! Si t’es trop bête pour serrer ton argent, j’suis pas pour le tchéquer pour toué, certain[48].

Pierre Tisseyre applaudit l’usage d’« une éblouissante collection d’expressions curieuses et savoureuses[49] ». La langue populaire, la langue orale et les particularités régionales — qui ont fait l’originalité du roman québécois et le succès des grandes oeuvres du terroir — font enfin leur entrée dans le roman urbain jusqu’ici réservé à la bourgeoisie. Comment donner à lire la ville sans donner à entendre sa polyphonie ? Les grandes oeuvres urbaines, celles de Lemelin et de Roy, mais également de Tremblay et de Ducharme, chercheront à rendre cette trame complexe.

Monsieur Bigras est également marquant pour son portrait de Montréal. La ville devient l’un des enjeux du texte et non simplement, comme c’était le cas dans le roman urbain bourgeois, le cadre de l’intrigue. Comme le remarque Pierre Tisseyre, l’oeuvre traverse « presque tous les quartiers de Montréal, des plus pauvres aux plus riches, quartiers qu[e l’auteure] nous dépeint avec un luxe de détails étonnants et d’une façon […] vivante[50] ». René Lescop note pour sa part que la vision de l’auteure est celle d’un « reporter de talent » qui décrit Montréal avec « un regard neuf et singulièrement observateur[51] ». La ville, en effet, gagne en relief et en diversité. L’auteure dépeint ainsi Saint-Henri en des termes qui préfigurent les descriptions de Gabrielle Roy :

Saint-Henri était un filtre où le Canadien, hier de la campagne, devenait, dès qu’il en sortait, Montréalais en une génération, un homme façonné pour la lutte non plus contre la terre, mais pour la réussite, un fils de la promesse, cette promesse de prospérité que lui avaient léguée en héritage ses pères venus des vieux pays[52].

La romancière met également en scène la ville dans sa modernité et dans son américanité[53] : « Sans ce Sainte-Catherine nocturne, Montréal serait une ville morte, atrophiée, mesquine, sans joie ou, du moins, sans ce bruit, ce clinquant, ce mouvement qui donne l’illusion de la joie[54]… »

Comme chez Lemelin et chez Roy, le héros de Monsieur Bigras est un ambitieux qui aspire à la réussite et que la ville inspire littéralement :

Montréal ne s’allongeait pas vainement entre un fleuve royal gonflé d’activité et une montagne inspirée, sans offrir des possibilités extraordinaires de succès à ceux qui voudraient bien s’en saisir. Les magnats de sa navigation, de ses chemins de fer, de ses banques, les maîtres de ses entrepôts, de ses usines, de ses magasins, héros typiquement américains par leur carrière, avaient végété d’abord dans le grouillement des bas-fonds et des rues commerciales, ballotés comme lui de métier en situation, avant de donner à leur capital l’insolence de la fortune[55].

Hélène Destrempes et Jean Morency soulignent la modernité de la représentation « de cette tendance typiquement américaine du “self made man”[56] ». Le succès de Florimond fait toutefois dériver — voire régresser — le texte vers le roman urbain bourgeois. L’auteure s’en tient de plus au personnage et à sa famille, et l’intrigue demeure, comme celle de tous les romans urbains bourgeois, centrée sur un individu.

Roger Lemelin, dans Au pied de la pente douce, publié la même année, met également en scène le peuple et sa langue, et donne à la ville une importance accrue. Les critiques louent le relief avec lequel est décrit le quartier Saint-Sauveur et la langue savoureuse dans laquelle est écrite l’oeuvre : « Lemelin est l’un de nos très rares romanciers qui sache faire parler ses personnages sur un ton vrai. Il recourt, comme il se doit, au langage populaire, farci de solécismes et de barbarismes, mais sans vulgarité[57] […]. » Certains critiques comparent même le romancier à l’auteur de Voyage au bout de la nuit, paru dix ans plus tôt.

La grande réussite de Lemelin — et son originalité — sera de peindre, avant Gabrielle Roy, une fresque collective. Le critique du Jour Émile-Charles Hamel remarque cette richesse :

M. Lemelin a su donner à son oeuvre un intérêt double. Il s’y déroule un drame intérieur, le drame de l’adolescence […]. Et il y a la vie du faubourg, un fourmillement de personnages avec chacun ses tares, ses aventures, sa tragi-comédie : l’accumulation des observations savoureuses constitue comme le développement harmonique de la pièce[58].

À toutes ces qualités, il faut ajouter un humour souvent railleur donnant à l’oeuvre un parfum de scandale qui ne l’empêchera pas, bien au contraire, de recueillir les lauriers de la critique :

Voilà un roman tel que j’en attendais depuis longtemps. Un roman dont l’auteur n’est pas un vain sermonneur, mais un romancier. Un romancier qui n’est pas obsédé de réminiscences de Maria Chapdelaine… qui ne considère pas le Canada français tout entier comme un immense Peribonka et qui conçoit qu’il existe dans nos villes une vie qui vaut la peine qu’on l’étudie[59].

Le succès de Lemelin laisse d’entrée de jeu dans l’ombre les efforts de ses prédécesseurs, mais n’est que le prélude du succès international qu’obtiendra l’année suivante Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy. Celle-ci réussira, comme Lemelin, à représenter un quartier populaire, à décrire le peuple dans une vaste fresque et à transposer sa langue. Elle ira encore plus loin en mettant en scène la guerre et en représentant les conflits sociaux. Si Lemelin réussit à atteindre au tragique[60] — la mort de l’infirme Gaston vaut celle du petit Daniel —, son roman tient avant tout du comique, registre — Auerbach l’a montré[61] — attendu pour mettre en scène le peuple. Gabrielle Roy réussira pour sa part à peindre le peuple dans un registre à la fois plus dramatique, plus réaliste et plus poétique.

Il faut enfin ajouter que La Tour Fondue, Lemelin et Roy ne peignent pas que les classes populaires : Monsieur Bigras devient un grand bourgeois, Lemelin décrit les « Mulots » mais aussi les « Soyeux », et Roy marie Florentine Lacasse à un fils de bourgeois (Emmanuel Létourneau). Sans laisser supposer une connaissance de Das Kapital, ces romanciers font preuve d’un intérêt tout à fait neuf pour les classes sociales et leurs conflits[62]. Peu de romans québécois sont à ce point polyphoniques. Symbolisant les classes sociales, la verticalité, peu représentée jusqu’alors (pensons au chenal du Moine), apparaît dans ces trois romans de l’ambition[63]. Gabrielle Roy n’a de cesse de montrer les inégalités qui existent entre Westmount, tout en haut, sur les flancs du mont Royal, et Saint-Henri, tout en bas ; Roger Lemelin décrit le quartier populaire de Saint-Sauveur, à Québec, qui se trouve au bas de la côte Franklin (la pente du titre). Tous les romans urbains du peuple présentent une variation de la scène du défi lancé par Rastignac à Paris du haut du cimetière du Père-Lachaise : « À nous deux maintenant[64] ! » Denis Boucher, du haut de la « pente douce », Jean Lévesque et Florimond Bigras, du haut du mont Royal, rêvent d’ascension sociale : « Je vaincrai, marmonna Florimond entre ses dents. Je dominerai, parce que je le veux[65]… »

La production romanesque des dix années qui précèdent les grands romans urbains de Lemelin et de Roy permet ainsi de mieux saisir les particularités et les innovations de ces oeuvres. Les catégories que j’ai ici mises en place masquent toutefois un phénomène important : l’urbanité déborde dans les romans de l’époque et gagne le terroir. Marie Le Franc, dans La rivière solitaire (1934), et Georges Bugnet, dans La forêt (1935), décrivent ainsi les tribulations de citadins tentant l’aventure de la colonisation. Le personnage du Survenant, dans l’édition de 1945 du roman du même nom de Germaine Guèvremont, serait, selon toute vraisemblance, Malcolm Petit-Delignière, un grand bourgeois de Montréal ayant fait des études de droit. Plusieurs oeuvres romanesques — Sources (1942) de Léo-Paul Desrosiers, et la plupart des romans de Le Franc — tentent de réconcilier l’urbanité et le terroir. La campagne, en contrepartie, est mise en scène dans de très nombreux romans urbains, notamment dans Au pied de la pente douce et Bonheur d’occasion. Monsieur Bigras se termine par un retour du personnage dans sa ville natale sans qu’il délaisse la ville pour autant. De même, les paroisses de Saint-Henri et de Saint-Sauveur sont — à l’image des romans de l’époque — des espaces hybrides dans lesquels d’anciens paysans s’acclimatent à la vie citadine. La ville n’« apparaît » ainsi pas dans le roman québécois par génération spontanée : son assimilation est un phénomène complexe qui occupe de nombreux auteurs et qu’on ne saurait restreindre à deux oeuvres, aussi importantes fussent-elles.

Parties annexes

Annexe

Tableau 1

L’espace dans le roman québécois (1934-1945)

Tableau 2

Pourcentage des romans urbains dans le paysage romanesque québécois (1934-1945)

Figure 1

La répartition des villes et des régions dans le roman québécois (1934-1945)

Note biographique

DAVID DÉCARIE, spécialiste de la littérature française du xxe siècle et de l’oeuvre de Louis-Ferdinand Céline, enseigne à l’Université de Moncton depuis 2004. Ses recherches actuelles portent sur la romancière québécoise Germaine Guèvremont et il travaille notamment, en collaboration avec Lori Saint-Martin, à la publication des oeuvres complètes de cette auteure, qui comprendront de nombreux inédits ; Tu seras journaliste et autres textes sur le journalisme, le premier volume de cette collection, est paru aux Presses de l’Université de Montréal. David Décarie fait aussi partie de l’équipe de rédaction du septième tome de la série La vie littéraire au Québec. Il a publié un roman (Les dessous de Larry’s Launderette, La Bagnole, 2009) et collabore à la revue de création acadienne Ancrages. Outre des articles parus dans les revues Études céliniennes, Études françaises, Nineteenth-Century French Studies, Roman 20/50 et Voix et Images, il a fait paraître un essai sur Louis-Ferdinand Céline (Metaphorai. Poétique des genres et des figures chez Céline, Nota bene, 2004).

Notes

-

[1]

Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, avec la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007, p. 294.

-

[2]

Pierre Popovic, « Le mauvais flâneur, la gourgandine et le dilettante. Montréal dans la prose narrative aux abords du “grand tournant” de 1934-1936 », Pierre Nepveu et Gilles Marcotte (dir.), Montréal imaginaire. Ville et littérature, Montréal, Fides, 1992, p. 211.

-

[3]

Laurent Mailhot, La littérature québécoise, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je », 1974, 127 p.

-

[4]

Antoine Sirois, Montréal dans le roman canadien, Paris/Bruxelles/Montréal, Marcel Didier, 1968, 195 p.

-

[5]

Réjean Robidoux, André Renaud, Roger Duhamel et Pierre de Grandpré (dir.), Histoire de la littérature française du Québec, t. II : 1900-1945, Montréal, Librairie Beauchemin, 1968, 390 p.

-

[6]

Pierre Popovic, « Le mauvais flâneur, la gourgandine et le dilettante », p. 211.

-

[7]

Lucie Robert, « De La Vie littéraire à La Vie culturelle. “Vie”, avez-vous dit ? », Revue d’histoire littéraire de la France, vol. CXI, no 1, 2011, p. 102-103. Les deux citations sont respectivement issues de : Rémy Ponton, « Durkheim et Lanson », Michel Espagne et Michel Werner (dir.), Philologiques, t. I : Contribution à l’histoire des disciplines littéraires en France et en Allemagne au xixe siècle, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1990, p. 262 ; et Jean-Claude Payen et Henri Weber (dir.), « Introduction », Manuel d’histoire littéraire de la France, t. I : Des origines à 1600, Paris, Éditions sociales, 1971, p. 12.

-

[8]

Cette liste est établie à partir du catalogue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et des volume II et III du Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec : Maurice Lemire (dir.), Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec. 1900 à 1939, 2e édition revue, corrigée et mise à jour, Montréal, Fides, 1987, vol. II ; Maurice Lemire (dir.), Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec. 1940 à 1959, 2e édition revue, corrigée et mise à jour, Montréal, Fides, 1995, vol. III. Celle-ci ne comprend toutefois pas les romans d’auteurs étrangers ou en traduction, les romans en fascicules, les romans sentimentaux, les romans pour la jeunesse, les rééditions des périodes précédentes ni les rééditions d’un même titre durant la période.

-

[9]

L’étude des oeuvres romanesques régionalistes révèle toutefois des surprises puisque celles-ci, loin de se cantonner à la campagne (onze romans), se déroulent également sur les côtes et la mer (deux romans), mais surtout dans la forêt (seize romans). Le roman régionaliste, dans cette période, est ainsi un « roman de la forêt » avant d’être un « roman de la terre ». Si l’on tient compte de ce fractionnement du corpus régionaliste, la présence de la ville prend encore plus d’importance.

-

[10]

Jean-Charles Harvey, Les demi-civilisés, édition critique établie par Guildo Rousseau, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque du Nouveau Monde », 1988 [1934], 299 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle DC suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.

-

[11]

Denis Saint-Jacques et Lucie Robert (dir.), La vie littéraire au Québec, t. VI : 1919-1933. Le nationaliste, l’individualiste et le marchand, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 400.

-

[12]

Dans les ombres (1931) d’Éva Senécal ; La dilettante (1931) de Claude Robillard ; La chair décevante (1931) de Jovette-Alice Bernier ; L’initiatrice (1932) de Rex Desmarchais.

-

[13]

Denis Saint-Jacques et Lucie Robert (dir.), La vie littéraire au Québec, t. VI : 1919-1933. Le nationaliste, l’individualiste et le marchand, p. 399-400.

-

[14]

Les « Romans de la jeune génération », et tout particulièrement ceux de Bernier et Senécal, avaient également fait scandale.

-

[15]

Laure Berthiaume-Denault, Marie-Jeanne, Montréal, Librairie Beauchemin, 1937, 88 p.

-

[16]

Laetitia Filion, À deux, Lévis, Le Quotidien, 1937, 181 p.

-

[17]

Michelle Le Normand, La plus belle chose du monde, Montréal, Le Devoir, 1937, 249 p.

-

[18]

Adrienne Maillet, Peuvent-elles garder un secret ?, Montréal, Le Devoir, 1937, 315 p.

-

[19]

Armand Roy, Grisaille, [s. v.], [s. é.], 1937, 128 p.

-

[20]

Mis à part un curieux effondrement en 1940.

-

[21]

Des recherches pionnières ont récemment été faites sur la romancière par Cynthia Lemieux (L’oeuvre romanesque d’Adrienne Maillet. Une production sentimentale bourgeoise dans un monde en plein changement [1937-1954], mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2014, 78 f.) et Anne Martine Parent (« Un ver dans le fruit. Révolte féministe dans Trop tard d’Adrienne Maillet », François Ouellet [dir.], Décliner l’intériorité. Le roman psychologique des années 1940-1950 au Québec, Nota bene, coll. « Sciences humaines/Littérature », 2011, p. 105-120).

-

[22]

Ce terme rejoint la description des « Romans de la jeune génération » faite par La vie littéraire au Québec. Il me semble plus approprié que « roman sentimental », qui non seulement crée un ghetto féminin (presque tous les romans urbains bourgeois gravitent autour d’une intrigue sentimentale), mais oublie l’urbanité, si importante, on l’a vu, dans l’histoire littéraire du Québec.

-

[23]

Voir Pélagie, « Le “bien-perler” et le bon usage : morceaux choisis », en ligne : http://mauvaizelangue.blogspot.ca/2010/01/le-bien-perler-et-le-bon-usage-morceaux.html (page consultée le 8 janvier 2016).

-

[24]

Pierre Popovic, « Le mauvais flâneur, la gourgandine et le dilettant », p. 242.

-

[25]

Ibid., p. 241.

-

[26]

Ibid.

-

[27]

Comme dans le cas de la querelle entre les régionalistes et les exotiques, l’alignement sur la France, qui pouvait sembler prestigieux à l’époque, s’avère un choix peu payant à long terme. La position des romanciers régionalistes est plus solide et leur distance avec le champ littéraire français, plus marquée.

-

[28]

Cynthia Lemieux, L’oeuvre romanesque d’Adrienne Maillet, f. 51.

-

[29]

Pierre Popovic, « Le mauvais flâneur, la gourgandine et le dilettante », p. 211.

-

[30]

Dans un roman publié après la période ici étudiée, Geneviève de Francheville, indignée par les femmes qui quittent leur foyer pour gagner le marché du travail, décrit par exemple, dans Trahison (1946), les dangers des « milieux mixtes où il est toujours si difficile à toute femme de conserver entières sa dignité et son intégrité ». Geneviève de Francheville [pseudonyme de Berthe Potvin], « Préface de A. P. », Trahison, Montréal, Imprimerie populaire, 1946, p. 8.

-

[31]

Voir à ce sujet le dossier « Voix de femmes des années 1930 » dirigé par Lori Saint-Martin, Voix et Images, vol. XXXIX, no 2, hiver 2014, p. 7-113.

-

[32]

Sur le féminisme d’Adrienne Maillet, voir Cynthia Lemieux, L’oeuvre romanesque d’Adrienne Maillet, f. 51.

-

[33]

Micheline Cambron, « Lecture et non-lecture de Jean Rivard d’Antoine Gérin-Lajoie », Karine Cellard et Martine-Emmanuelle Lapointe (dir.), Transmission et héritages de la littérature québécoise, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2011, p. 114-142.

-

[34]

Sur cette question, voir Lucie Robert, « D’Angéline de Montbrun à La chair décevante. La naissance d’une parole féminine autonome dans la littérature québécoise », Études littéraires, vol. XX, no 1, printemps-été 1987, p. 99-110.

-

[35]

Le héros du mélodramatique Jours de folie de Charles-Henri Beaupray (Québec, Librairie de l’Action catholique, 1943, 214 p.) cumule toutes ces déchéances !

-

[36]

Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, avec la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe, Histoire de la littérature québécoise, p. 218.

-

[37]

Geneviève de La Tour Fondue et Jacqueline Mabit publient ainsi les romans bourgeois les plus réussis de la période : Retour à la vigie (1942) et La fin de la joie (1945), mais ceux-ci se déroulent en France.

-

[38]

Robert Charbonneau publie Ils posséderont la terre (1941) et Fontile (1945). Il situe toutefois l’action de ses romans dans une petite ville.

-

[39]

Notamment L’empreinte de mes premières idées (1938) d’Annette Cantin et Tentations (1943) de Gérard Martin. Voir, par exemple, Romain Légaré, « Le roman canadien-français d’aujourd’hui », Culture, mars 1945, p. 56-57.

-

[40]

Les romans d’Adrienne Maillet, Jacqueline Mabit et Berthelot Brunet sont ainsi étudiés dans le collectif dirigé par François Ouellet Décliner l’intériorité. Le roman psychologique des années 1940-1950 au Québec.

-

[41]

Pierre Benoît, Le sentier couvert, Montréal, Éditions de l’Arbre, 1944, 121 p.

-

[42]

François Hertel, Anatole Laplante, curieux homme, Montréal, Éditions de l’Arbre, 1944, 163 p.

-

[43]

André Béland, Orage sur mon corps, Montréal, Éditions Serge, 1944, 179 p.

-

[44]

Adrienne Maillet, Un enlèvement, Montréal, La Société des Éditions Pascal, 1944, 260 p.

-

[45]

Geneviève de Francheville, La pénible ascension, Montréal, Imprimerie populaire, 1944, 106 p.

-

[46]

Voir Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, t. II : Le temps des éditeurs, 1940-1959, Montréal, Fides, 2004, 538 p.

-

[47]

Hélène Destrempes et Jean Morency montrent toutefois son importance et son caractère novateur dans « Naissance de l’écriture migrante au Canada français (1920-1950) : les romans de Marie Le Franc et Geneviève de La Tour Fondue », Françoise Lejeune (dir.), Legacy and Contribution to Canada of European Female Emigrants, Berne, Peter Lang, 2003, p. 221-236.

-

[48]

Geneviève de La Tour Fondue, Monsieur Bigras, Montréal, Librairie Beauchemin, 1944, p. 42.

-

[49]

Pierre Tisseyre, « Revue des livres », Le Monde français, août 1946, p. 170.

-

[50]

Ibid.

-

[51]

René Lescop, Bulletin des études françaises, septembre 1944, p. 72. On pense bien sûr à Gabrielle Roy, journaliste avant d’être romancière. Il aura fallu la vision de deux étrangères (Roy, on le sait, est Manitobaine) pour porter un regard neuf sur Montréal.

-

[52]

Geneviève de La Tour Fondue, Monsieur Bigras, p. 90.

-

[53]

Sur cette question, voir Jean-François Chassay, « L’autre ville américaine. La présence américaine dans le roman montréalais (1945-1970) », Pierre Nepveu et Gilles Marcotte (dir.), Montréal imaginaire. Ville et littérature, p. 279-322.

-

[54]

Geneviève de La Tour Fondue, Monsieur Bigras, p. 153-154.

-

[55]

Ibid., p. 82.

-

[56]

Hélène Destrempes et Jean Morency, « Naissance de l’écriture migrante au Canada français (1920-1950) : les romans de Marie Le Franc et Geneviève de La Tour Fondue », p. 231.

-

[57]

Roger Duhamel, « Chronique. Vie de l’esprit. Courrier des lettres. Au pied de la pente douce », L’Action nationale, août-septembre 1944, p. 58.

-

[58]

Émile-Charles Hamel, Le Jour, 1er juillet 1944, p. 5.

-

[59]

Ibid.

-

[60]

Jacques Cardinal en fait la démonstration dans son essai Humilité et profanation (Montréal, Lévesque éditeur, coll. « Réflexion », 2012, 202 p.).

-

[61]

Erich Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1968, 559 p.

-

[62]

Sur cette question, voir Jean-Charles Falardeau, « Les milieux sociaux dans le roman canadien-français contemporain », Recherches sociographiques, vol. V, nos 1-2, 1964, p. 123-144.

-

[63]

Une montagne apparaît dans Menaud, maître-draveur.

-

[64]

Honoré de Balzac, Le père Goriot, Paris, Garnier-Flammarion, collection « GF », 1966, p. 254.

-

[65]

Geneviève de La Tour Fondue, Monsieur Bigras, p. 82.

Liste des figures

Figure 1

La répartition des villes et des régions dans le roman québécois (1934-1945)

Liste des tableaux

Tableau 1

L’espace dans le roman québécois (1934-1945)

Tableau 2

Pourcentage des romans urbains dans le paysage romanesque québécois (1934-1945)