Résumés

Résumé

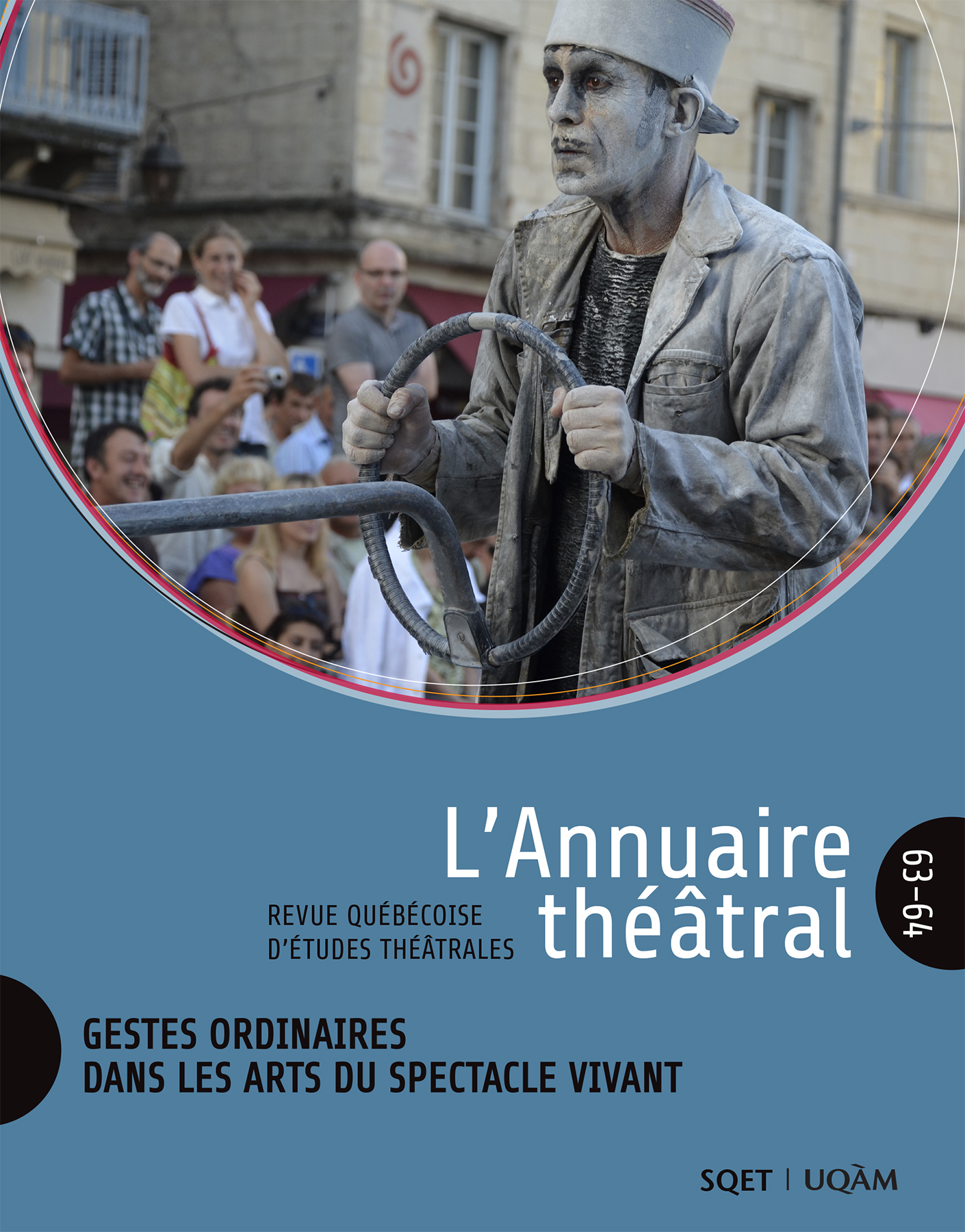

Le dossier examine la manière dont les arts du spectacle vivant (le théâtre physique, le mime, la danse, la performance, les arts de la marionnette et de la rue) mettent en jeu nos gestes ordinaires et, ce faisant, les pensent et les transfigurent. L’interprétation et la mise en scène des gestes élémentaires (marcher, se lever, s’asseoir), mais aussi des gestes de la vie quotidienne, sociale et intime (boire un verre, se serrer la main, s’embrasser), se sont développées au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle : si elle a pris son essor avec le naturalisme, elle ne s’est jamais cantonnée à un courant esthétique réaliste. Qu’il soit traité au plus près des sensations corporelles ou qu’il soit transformé de façon virtuose, le geste ordinaire, lorsqu’il est porté à la scène, se révèle être un reflet des attitudes au monde, et un support de reconnaissance et d’empathie.

Abstract

This dossier examines how the live performance arts (physical theatre, mime, dance, performance, puppetry and street theatre) highlight our ordinary gestures and, in doing so, rethink and transform them. The interpretation and staging of basic gestures (walking, standing, sitting) and of the social and intimate gestures of everyday life (having a drink, shaking hands, kissing) developed at the turn of the 19th and 20th centuries. Although the representation of everyday life flourished with naturalism, it was never confined to aesthetic realism. Whether the ordinary gesture enacts bodily sensations as closely as possible or is transformed with flair, its depiction on stage proves to be a reflection of attitudes in the world and a medium of recognition and empathy.

Corps de l’article

L’important n’est pas de faire des choses extraordinaires de manière ordinaire, mais des choses ordinaires de manière extraordinaire.

Étienne Decroux

Nous les avons, pour la plupart, appris dans notre petite enfance. Ils constituent un fond commun que chacun décline selon sa culture, son éducation, sa classe sociale, son âge, ses particularités physiques et psychologiques. Dans la vie ordinaire, nous les exécutons souvent machinalement, sans y penser, à la lisière de la conscience et l’inconscience, plus ou moins volontairement. Mais lorsqu’ils sont exposés dans le cadre d’une représentation, ils peuvent soudainement prendre une dimension extraordinaire, soit parce qu’ils sont actualisés de manière inattendue (dans une situation ou un espace inhabituels; avec une vitesse, une tonicité, une expression, une virtuosité singulières), soit parce que les acteurs attirent notre attention sur certaines propriétés de ces gestes auxquelles nous n’avions jamais pensé auparavant.

Les article ici réunis examinent la manière dont les arts du spectacle vivant (le théâtre physique, le mime, la danse, la performance, les arts de la marionnette et de la rue) mettent en jeu nos gestes ordinaires et, ce faisant, les pensent et les transfigurent. Il s’agit de s’intéresser à la fois aux gestes élémentaires (marcher, se lever, s’asseoir, se gratter, etc.) et à ceux qui peuplent notre vie quotidienne, intime ou sociale (boire un verre, s’habiller, se serrer la main, etc.).

Gestes forts et gestes phares

Dans l’histoire du spectacle vivant, deux tendances se dégagent autour du geste, entendu à la fois comme geste physique, geste artistique et geste critique à l’égard du comportement social. Ces deux tendances – gestes forts et gestes phares – ne sont pas incompatibles chez un même artiste, mais elles sollicitent différemment notre attention de spectateurs. Il n’est pas anodin de noter qu’à l’ère du numérique, lorsque ces gestes ont été filmés, ils se retrouvent sur la toile, extraits des spectacles qui les avaient suscités, manière de cristalliser une mémoire de la scène.

Les gestes forts sont ceux qui singularisent un artiste et qui sont comme une signature de sa personnalité scénique. Difficiles à reproduire par d’autres, ils provoquent l’admiration, l’applaudissement, l’exclamation. Ils coupent le souffle. Parmi ces gestes forts, on pourrait citer, dans une histoire lointaine, les bonds prodigieux de Vaslav Nijinski, qui donnait l’impression de « s’arrêter dans l’air » (Rupert Brooke, cité dans de Sardes, 2006 : 159), ou encore les exploits dʼEnrico Rastelli, capable de jongler avec dix balles non couplées ou de se tenir en équilibre sur les mains sur un ballon de football, avec un autre ballon calé dans la nuque et un troisième entre les jambes. De Rastelli, le critique Louis-Léon Martin a dit qu’« il créait, il créait des gestes à d’autres impossibles; il créait des mouvements jusqu’à lui inconnus » (Martin, 1931).

Il est des gestes forts plus récents, par exemple le coup d’éclat et coup de gueule de Dominique Mercy dans Nelken de Pina Bausch, en 1982. Devant les spectateurs sidérés et hilares, Mercy exécute avec brio et colère les figures les plus difficiles de la danse classique, manière à la fois de prendre ses distances avec elle et de rendre hommage à sa formation première. Dans Nelken, à la différence de ce geste fort, s’élaborent aussi des gestes phares, tels que « le mime des saisons », cette phrase simple inspirée de la gestuelle d’une communauté autochtone d’Amérique, que tous les danseurs interprètent en boucle, en défilant les uns à la suite des autres, et que le public peut, lui aussi, incorporer et répéter s’il le souhaite. Les gestes forts sont hors sol. En quelque sorte, ils s’extraient de l’histoire qui les environne pour sublimer un interprète. Les gestes phares, au contraire, véhiculent l’histoire d’un corps à l’autre. Ils suscitent la reconnaissance plus que l’admiration, bien que cela ne signifie pas qu’ils soient « faciles » à exécuter, car ils réclament souvent de l’entraînement, de l’endurance, de la concentration. Or, leur caractéristique principale est d’appartenir autant à celui qui les regarde qu’à celui qui les produit. Le spectateur ne s’identifie pas à eux, il s’y reconnaît : à travers eux, il porte sur le monde un regard neuf. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux gestes phares de l’histoire des arts du spectacle vivant aient eu pour point d’ancrage des comportements ou des attitudes de la vie ordinaire. Parmi ces gestes phares fondés sur l’ordinaire, qui traversent le XXe siècle, se transportent et se transforment d’un corps à l’autre, on pourrait citer : la marche sur place du mime corporel, qui a d’ailleurs trouvé de nouveaux développements dans le hip-hop et jusqu’au moonwalk de Michael Jackson; la chute en danse contemporaine (Pagès, 2012 : 45-51); l’inversion fictive des rapports manipulant-manipulé qui rejoue l’animisme de l’enfance dans les arts de la marionnette et le théâtre d’objets…

Chaque geste ordinaire ouvre ainsi des territoires infinis d’exploration, car les modes d’attention aux manières de faire diffèrent, quel que soit le geste mis en jeu. Un exemple simple suffira à illustrer cette assertion : le geste de boire un verre. Lorsqu’à l’école de l’Atelier, fondée en 1921, Charles Dullin propose à ses élèves l’exercice consistant à « boire un verre d’eau, de lait, sans eau, sans lait, sans verre, en éprouvant la sensation de boire et en donnant à l’expression de cette sensation plus de vérité théâtrale que de vérité naturaliste » (Arnaud, 1952 : 157), c’est pour développer leurs capacités d’improvisation, leur imagination sensorielle et leur expression gestuelle à partir d’un « ressenti authentique » (Lorelle, 2012 : 18). Cet exercice pédagogique, que pratiquera aussi Lee Strasberg à l’Actors Studio, permet à l’acteur de se recentrer sur le corps avant de chercher à exprimer quoi que ce soit. Très différente est la démarche d’Étienne Decroux, qui s’attache à « boire un verre », en décomposant très nettement cette partition gestuelle en vingt-six positions, lesquelles peuvent se décliner avec des accents et des dynamo-rythmes différents. Il en vient ainsi à styliser ce geste avec des arrêts sur image qui évoquent le découpage cinématographique et la partition musicale. Ici, c’est la maîtrise de l’enchaînement qui compte, et la possibilité de le varier à l’infini selon la vitesse, la tonicité, l’intention proposées. Dans Fenêtres, en 2001, l’acrobate Mathurin Bolze invente encore une tout autre façon de se servir à boire en versant l’eau d’une carafe dans un verre, puis en avalant le contenu de ce verre, tout cela en rebondissant régulièrement sur un trampoline, si bien que l’eau, lâchée dans l’air et rattrapée, traverse l’espace au gré de ses mouvements. Pour Bolze, déplacer ce geste du quotidien sur un agrès permet d’explorer le trampoline comme « espace de jeu » fondé sur l’ascension et la chute, et de déployer de manière « ludique » et « poétique » la question du « point mort », ce temps suspendu où les objets, les corps et les matières se libèrent, un bref instant, de la gravité : l’eau stagnante y devient fontaine à rattraper ou à avaler (Bolze, cité dans Boisseau : 2011). Les gestes phares créent du commun – des rituels potentiels, des espaces à partager, des formes d’attention à aiguiser. Ils puisent dans l’ordinaire leur principale source d’inspiration.

Le souci de l’ordinaire

Le souci de l’ordinaire n’est pas récent dans les arts du spectacle. Il date au moins du « carrefour naturalo-symboliste » (Sarrazac, 1999), à la fin du XIXe siècle. Ce que proposent les naturalistes, à ce moment-là, c’est de démocratiser les sujets traités par l’art, de déhiérarchiser et de diversifier les corps, les classes sociales et les comportements représentés sur scène. Le metteur en scène André Antoine ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme qu’un dos, exposé sur scène, est aussi intéressant qu’une face (Antoine, 1999b : 58), que manger en scène est aussi pertinent que d’y parler, et « qu’à certains moments de l’action, [les] mains, [le] dos, [les] pieds peuvent être plus éloquents qu’une tirade » (Antoine, 1999a : 119). Du côté des symbolistes, l’ordinaire des corps intéresse moins que ce qui se passe dans les âmes, au cours de nos vies ordinaires. Maurice Maeterlinck déclare qu’il faut à présent se détourner du « tragique des grandes aventures » (Maeterlinck, 2008 : 121) pour se pencher sur le tragique quotidien. Il souhaite, dit-il, explorer ce qui advient dans la conscience d’un « vieillard immobile » qui « atten[d] simplement sous la lampe » et « inclin[e] un peu la tête » en « interprétant sans le comprendre ce qu’il y a dans le silence des portes et des fenêtres et dans la petite voix de la lumière » (idem). Dans sa conception, le personnage n’est plus conçu comme un héros : il est le réceptacle et la chambre d’écho des mouvements du monde. Le geste d’incliner la tête incarne cette attitude d’écoute, envers et contre les actes conquérants.

Au-delà du naturalisme et du symbolisme, ce qui se développe à ce moment dans les arts, mais aussi dans la société en général, c’est un intérêt profond pour le tout petit, l’infime de nos vies, dont les gestes apparaissent comme des révélateurs et des transmetteurs. Lorsqu’il se penche sur les actes manqués en 1915, Sigmund Freud défend l’idée que certains comportements ordinaires des hommes, « insignifiants en apparence » (Freud, 2015 : 24), méritent d’être analysés, tout autant que les attitudes spectaculaires de l’hystérie.

Durant l’entre-deux-guerres, l’art et l’anthropologie s’intéressent à la marche humaine, dans sa dimension universelle et ses actualisations singulières. La concomitance de cette attention pour la marche dans des milieux culturellement et géographiquement éloignés est particulièrement frappante. En 1929, Oskar Schlemmer affirme, lors d’une conférence donnée à Dessau :

Il n’y a aucun homme de théâtre qui ne soit prêt à tenir en haleine le spectateur par le simple fait de sa présence sur scène. Tout, même l’action la plus infime, doit devenir significatif, doit constituer pour lui une aventure, et devenir une aventure pour le spectateur. Et quelles aventures – quels problèmes aussi – représentent les simples processus qui consistent à marcher, à s’asseoir, à s’allonger! Nous avons cherché, dans une Danse de l’Espace, à représenter pour ainsi dire l’ABC de la marche, lente ou rapide, de la course, par où l’élan, le saut et le geste revêtent déjà quant au mouvement un maximum de signification

(Schlemmer, 1978 : 92).

En 1931, Étienne Decroux et Jean-Louis Barrault travaillent, à l’Atelier de Charles Dullin, à analyser, décomposer et reproduire le geste de marcher. Ce laboratoire aboutira à l’invention de la marche sur place, une marche réinventée à la lumière de la photographie et du cinéma, « presque prométhéenne », où l’acteur « reconstitue l’espace à partir de son corps » (Benhaïm, 1992 : 255).

Par ailleurs, c’est aussi au début des années 1930, en voyant marcher des infirmières dans un hôpital de New York où il s’est trouvé alité, que Marcel Mauss a la « révélation » de ce qu’il nommera « les techniques du corps » (Mauss, 1980 : 363) :

Je me demandais où j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en France, je remarquai, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche; les jeunes filles étaient françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous. C’était une idée que je pouvais généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu’on marche forment une idiosyncrasie sociale, et non simplement un produit de je ne sais quels agencements et mécanismes purement individuels, presque entièrement psychiques

(ibid. : 368).

Mauss met non seulement en évidence le fait que le geste est le produit d’un apprentissage social et culturel autant que physique, mais il souligne, en outre, combien nous pouvons nous approprier et incorporer les gestes d’autrui, simplement en les voyant, grâce à cet art mondialisé qu’a pu être le cinéma dès le début du XXe siècle.

Ce constat dépasse le simple effet de mode et peut atteindre l’être politique en nous. Par l’art, les gestes passent les frontières et, en migrant, ils transforment ceux qui les font (Noland et Ness, 2008). Jacques Lecoq, pédagogue du mouvement, le dit à sa manière, sous la forme d’une boutade sérieuse. Il raconte ses séjours théâtraux en Allemagne à la fin des années 1940 :

Pendant six mois, je donnais mes premières conférences-démonstrations dans les écoles normales de Rhénanie, en utilisant le masque « noble » pour faire découvrir le mouvement et l’expression dramatique aux professeurs et aux élèves. J’aime à imaginer que j’ai un peu « dénazifié » l’Allemagne : je proposais un mouvement-test de décontraction qui consistait à lever le bras puis à le relaxer… J’ai constaté qu’ils faisaient ce geste un peu différemment de nous. Je leur ai donc appris à le relâcher!

(Lecoq, 1997 : 19.)

Le souci de l’ordinaire s’est maintenu et développé tout le long du XXe siècle, et jusqu’à aujourd’hui, dans les pratiques artistiques. L’écrivain Georges Perec, en 1973, fait un pas de plus : il insiste sur le fait qu’il est temps pour l’art de se pencher sur ce qu’il nomme « l’infra-ordinaire », « l’habituel », qui est aussi « l’essentiel » dans nos vies :

Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l’origine. […] Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes; nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment? Où? Quand? Pourquoi?

(Perec, 1989 : 9.)

L’oulipien Perec en témoigne bien : l’attraction de l’ordinaire ne s’est jamais limitée à un courant de pensée ou à une esthétique, notamment réaliste. Elle a donné naissance à des formes très dissemblables, allant du plus concret au plus abstrait, du plus burlesque au plus tragique.

Depuis les années 1970, l’histoire des corps et de la gestualité dans les arts du spectacle a été progressivement constituée, mais partiellement. Il n’est sans doute pas anodin que, dans le troisième et dernier volume de l’Histoire du corps (Courtine, 2006), consacré aux mutations du regard au XXe siècle, la dernière partie, centrée sur « Le regard et les spectacles », analyse les représentations du corps sportif, du corps au cinéma, du corps dansant et du corps dans les arts visuels, en laissant de côté le corps théâtral et mimique. En effet, ce dernier paraît à la fois trop proche de nos gestualités sociales et culturelles pour constituer un art à part à étudier, et trop éloigné, dans ses modes de stylisation et de transposition, des représentations du corps ordinaire pour trouver une place significative dans d’autres chapitres. Les recherches fondatrices d’Eugenio Barba et Nicola Savarese dans le domaine de l’anthropologie théâtrale (à l’International School of Theatre Anthropology, entre 1980 et 2007) ont eu pour principe de concevoir la présence scénique sous un angle transculturel, en repérant « le noyau invariant qui sous-tend les diverses variantes individuelles, stylistiques et culturelles » (Barba, 2008b) du corps de l’interprète scénique (acteur, danseur, mime, acrobate). L’une des constantes qu’ils ont pu mettre en évidence, et qui concerne directement le geste scénique « en Orient comme en Occident », repose sur « l’équilibre extra-quotidien », un équilibre « inutilement complexe, apparemment superflu et qui réclame beaucoup d’énergie » (Barba, 2008a : 81). Cet « équilibre instable permanent », ou « équilibre de luxe », est une « déformation de la technique quotidienne de marcher, de se déplacer dans l’espace, de tenir le corps immobile » (ibid. : 81-82) : il se trouverait aussi bien dans le mime corporel que dans la commedia dell’arte, la danse moderne ou traditionnelle. Bien que la notion d’équilibre extra-quotidien soit opérante, au point d’avoir été reprise et développée par de nombreux artistes, force est de constater qu’elle laisse de côté un pan de la danse contemporaine et de la performance qui ont pu travailler sur et avec les gestes ordinaires. C’est d’ailleurs aux champs des études chorégraphiques et des arts plastiques que l’on doit les recherches les plus abouties et les plus contemporaines sur la question du geste exposé et sur ses relations avec la gestualité ordinaire. Dans Esthétique de la vie ordinaire, Barbara Formis distingue ce qu’elle nomme la « poïesis artistique » (où le geste est extra-ordinaire, comme dans le ballet classique), la « poïesis de l’ordinaire » (qui consiste à transfigurer en des formes esthétiques des gestes ordinaires, tout en maintenant un certain type de virtuosité, comme chez Pina Bausch) et, enfin, « l’imprésentation » (qui repose sur l’actualisation de gestes ordinaires, sans pour autant les transfigurer ou les esthétiser, à la manière d’Anna Halprin ou d’Yvonne Rainer) (Formis, 2010). Dans Histoires de gestes, ouvrage collectif sous la direction de Marie Glon et d’Isabelle Launay, sont analysées « des actions que nous connaissons tous mais que nous interrogeons rarement : être debout, tomber, marcher [...] » (Doat, Glon et Launay, 2012 : 14) à partir d’un « savoir-sentir propre à l’expérience dansée » (ibid. : 18-19) et selon une approche au croisement de l’histoire de la danse, de l’histoire culturelle et de l’anthropologie. Il importe d’étendre ces réflexions à d’autres arts du spectacle vivant et d’examiner la manière dont ils se sont emparés des gestes ordinaires, en s’arrêtant plus particulièrement sur la période contemporaine, des années 1980 à aujourd’hui, où certains arts gestuels, tels que la marionnette et le cirque, ont connu un renouveau. Comment exposent-ils l’ordinaire? Théâtralisent-ils l’infime, le banal, la scorie? Quelles séparations, quelles frictions, quelles dialectiques s’établissent entre geste ordinaire et gestualité spectaculaire?

Le geste revalorisé?

Les articles qui composent ce dossier suivent trois démarches différentes pour répondre à ces questions : la mise en perspective historique et esthétique; l’étude d’un spectacle-clé; l’analyse d’un geste phare décliné dans plusieurs spectacles. Les trois premiers auteurs mettent en évidence les procédés, les techniques et les effets de la mise en jeu de gestes ordinaires. Marco De Marinis s’attache à penser la manière dont les metteurs en scène et chorégraphes au XXe siècle ont montré et monté ces gestes : décontextualisation et recontextualisation du Judson Dance Theater chez Jérôme Bel; répétition et intensification chez Pina Bausch, Jan Fabre et Marina Abramović. Il explore aussi l’aspiration à quitter le comportement quotidien pour retrouver / inventer une gestualité qui relèverait de l’originaire et de l’inédit, chez Jerzy Grotowski notamment. Guy Freixe se concentre sur le jeu masqué et sur la manière dont il impose à l’acteur de trouver un rythme, une organisation du corps ainsi qu’une musicalité du mouvement spécifiques et extraordinaires, quand bien même le geste à représenter relèverait de l’ordinaire, pour produire un « poème scénique ». L’article de Fabienne Viala, qui introduit la question de la réception, témoigne de la façon dont l’histoire des techniques de jeu et de mouvement s’ancre dans celle des peuples et des territoires : elle montre comment les danseurs et performeurs caribéens réactivent, rejouent et déplacent les gestes de l’esclavage, en travaillant, entre autres, sur le déséquilibre ou la lenteur, et en se produisant dans l’espace public, suscitant ainsi une matière et une manière de résilience. C’est aussi dans l’espace public qu’opère la compagnie Jeanne Simone avec Nous sommes, pièce in situ qui s’adapte aux flux et aux mouvements des passants dans l’espace urbain. Dans son article, première étude de cas du dossier, Alix de Morant analyse la façon dont la chorégraphe Laure Terrier fonde, à partir du Body-Mind Centering de Bonnie Bainbridge Cohen, une pratique commune liée à l’environnement dans lequel les acteurs-danseurs s’inscrivent. Nous sommes pose la question de la manière dont le geste performé peut s’imprégner des lieux et gestes alentour, et les faire évoluer dans l’improvisation aujourd’hui. Les articles suivants, écrits respectivement par Pascale Caemerbeke et Véronique Muscianisi, s’arrêtent sur deux spectacles plus anciens, devenus pièces de répertoire : May B, de Maguy Marin, et Encore une heure si courte, de Claire Heggen, construit à partir des partitions musicales de George Aperghis. Leur longévité est exceptionnelle au regard du caractère éphémère de la création contemporaine – trente-cinq ans de tournée pour May B; deux recréations pour Encore une heure si courte, créé en 1989, remonté en 2011, puis en 2014. Cette longévité, ils la doivent en grande partie au fait que leurs gestualités – toutes énergiques et extra-quotidiennes qu’elles sont – font écho à celles de nos vies ordinaires, en dépassant l’actualité pour tendre vers l’universel : petits rituels festifs ou quotidiens pour May B; manipulations d’objets à la fois bureautiques (caisses, feuilles de papier) et fantasmatiques dans Encore une heure si courte. Enfin, dans les trois derniers articles, c’est la portée d’un geste ordinaire qui est examinée : le geste de regarder, dont Cosimo Chiarelli souligne qu’il s’est complexifié dès lors qu’il a été mis en relation avec celui de photographier; le geste de chuter, qui, dans le corpus burlesque des Deschiens analysé par Marie Duret-Pujol, cristallise les rapports de hiérarchie des personnages, mais suscite aussi le désir de « rester debout »; le geste, enfin, de se lever, dont Marie Garré Nicoară montre bien qu’il prend une tout autre résonance lorsqu’il est effectué par une marionnette – à la vie scénique plus précaire encore que celle des interprètes humains – et qui peut, en outre, jouer sur des modes de présence irréalistes, comme la suspension.

Ce parcours à travers les gestes ordinaires et leurs représentations scéniques ou leurs activations performatives suscite une hypothèse, celle de la revalorisation du geste au tournant des XXe et XXIe siècles. En effet, durant une centaine d’années, le geste a souvent été dévalorisé par rapport à l’action et au mouvement dans les arts du spectacle. « Geste », « action », « mouvement » : ces termes, parfois employés comme des synonymes, ont pourtant des significations distinctes relevées tant par les philosophes que par les critiques d’art ou les artistes eux-mêmes. Le geste a une « portée » (Galard, 1984 : 52) symbolique, sociale et affective. On lui prête en général une signification, tandis que le mouvement peut être « a-sémique » (Louppe, 2000 : 106). L’expression gestuelle est locale, ponctuelle (gestes des mains, de la tête, des bras) et anthropomorphique, là où le mouvement est plus global et affecte le corps dans son entier, aussi bien que les machines ou les éléments (Launay, 1990 : 275). C’est pourquoi les initiatrices de la danse contemporaine comme Loïe Fuller ou Isadora Duncan ont préféré, au geste, le mouvement, qui libérait la danse de la narration. Les maîtres du théâtre ont, eux aussi, souvent mis à distance le geste et lui ont préféré l’action. Dans l’action dominent l’efficacité et l’impact sur le réel, alors que le geste peut toujours être soupçonné d’être anecdotique ou feint (Citton, 2012 : 32). Stanislavski a cherché dans l’action physique le moyen de stimuler l’acteur – non dans le geste, potentiellement parasité par les trucs d’acteurs. Decroux a vu dans le mime un art qui « taille des attitudes dans le mouvement réel » (Decroux, 1963 : 125). Il a souvent mentionné sa défiance éthique et esthétique à l’égard du geste, trop démonstratif : « Je préfère l’attitude au geste. Elle est singulier, il est trop pluriel. Ou trop singulier : sous l’occupation, tels amis de l’Ennemi eurent parfois un beau geste. D’autres hommes eurent une belle attitude. Dans les deux cas, le geste passe, l’attitude reste » (ibid. : 123). Grotowski aussi s’est méfié du geste, jugé « périphérique » par rapport à l’ensemble du corps, pas assez organique ou habité, à l’opposé des actions physiques nées « du dedans » (Richards, 1995 : 127-135).

Comment expliquer qu’après un siècle de soupçons, le geste resurgisse aujourd’hui, comme terme et comme centre d’intérêt, tant dans les arts plastiques (Formis, 2008) que dans la danse (Glon et Launay, 2012; Angelino, 2015), ou dans les « arts du mime et du geste » (renommés ainsi au début des années 2000 par Claire Heggen et Alain Mollot)? En quoi mérite-t-il considération? Qu’est-ce qui, en lui, fait valeur? Ce serait son exemplarité, aux dires de Jean Galard :

Il y a donc un « effet » du geste, qui ne se réduit pas aux résultats qu’on attend d’un acte. Le geste se donne à voir. Il fait sens en marquant un temps d’arrêt dans l’enchaînement des actes. Il y a, en tout geste, quelque chose de suspendu, qui laisse place au retentissement symbolique, à la valeur d’exemple

(Galard, 1984 : 43).

Cette exemplarité n’est pas forcément volontaire, et elle tient plus, sans doute, à la posture de celui qui observe le geste qu’à l’intention de celui qui le produit. Dans un ouvrage récent fondé sur des expérimentations au Centre national des arts du cirque, Bernard Andrieu propose un travail d’auto-observation éthologique qui permettrait « d’apprendre de son corps » en portant attention à ses gestes. Il distingue trois types de gestes : les « gestes involontaires produits par l’adaptation de notre corps vivant », « les gestes incorporés par les techniques et les apprentissages » et « les gestes intentionnels et conscients de nos décisions motrices » (Andrieu, 2017).

Ce qui fait le geste, c’est aussi sa singularité, sa « manière », aurait dit Decroux : peu importe qui accomplit un acte ni comment il est produit (poser une bombe, sauver une vie, ouvrir une fenêtre…), du moment que ce dernier atteint sa cible d’efficacité et sa performativité, alors que dans le geste une identité se constitue, en relation avec une communauté et / ou une altérité. À en croire Yves Citton :

Nos gestes en savent et en font plus que nous. Parce qu’ils se situent à l’interface entre nous et les autres, ils font émerger – à travers nous – des processus constituants qui dépassent nos intentions et notre rationalité conscientes. Parce qu’ils sont visibles à autrui, ils insèrent leur mouvement dans une dynamique collective qui déjoue les illusions de notre souveraineté individualiste. Parce qu’ils peuvent investir cette visibilité de la force de transformation propre à la feintise, ils ouvrent des perspectives capables de repousser les limites de la réalité. C’est à travers nos gestes, bien plus que nos actes, que nous sommes et que nous devenons humains – jamais « humains » en général, mais exemplaires d’une variante particulière, stylistiquement et culturellement typée, de ce que les humains peuvent être

(Citton, 2012 : 15).

Longtemps rejeté parce que jugé surexpressif ou démonstratif, soupçonné d’inefficacité, le geste fascine donc à nouveau pour son potentiel d’adresse et d’empathie. Si les actions ou les mouvements peuvent s’effectuer en solitaire, visant le monde ou soi-même sans en passer par l’autre, le geste implique la présence d’une altérité; il fait appel à elle, à son regard, à son attention.

Parties annexes

Note biographique

Ariane Martinez est maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université de Lille et membre du Centre d’Étude des Arts Contemporains. Elle a publié des ouvrages et des articles sur l’histoire des formes scéniques de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. Ses recherches examinent plus particulièrement trois champs : les relations entre théâtre et autres arts du spectacle (pantomime, mime et cirque) : La pantomime, théâtre en mineur : 1880-1945 (Presses Sorbonne Nouvelle, 2008); la dramaturgie pensée à partir de la représentation : Le vaudeville à la scène, ouvrage collectif codirigé avec Violaine Heyraud (Éditions Littéraires et Linguistiques de l’Université de Grenoble, 2015); les enjeux esthétiques et anthropologiques du geste théâtral contemporain : Graphies en scène, ouvrage collectif codirigé avec Jean-Pierre Ryngaert (Éditions théâtrales, 2011) et « Jouer (avec) la vieillesse », no 86 de la revue Recherches et travaux (2015).

Bibliographie

- ANDRIEU, Bernard (2017), Apprendre de son corps : une méthode émersive au CNAC, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, « Écologies corporelles et environnements sportifs ».

- ANGELINO, Lucia (dir.) (2015), Quand le geste fait sens, Paris et Milan, Mimésis, « Philosophie ».

- ANTOINE, André (1999a [1903]), « Causerie sur la mise en scène », dans Antoine : lʼinvention de la mise en scène, éd. Jean-Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou, Arles, Actes Sud-Papiers, p. 106-120.

- ANTOINE, André (1999b [1888]), « Lettre à Francisque Sarcey », dans Antoine : lʼinvention de la mise en scène, éd. Jean-Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou, Arles, Actes Sud-Papiers, p. 55-60.

- ARNAUD, Lucien (1952), Charles Dullin, Paris, L’Arche, « Le théâtre et les jours ».

- BARBA, Eugenio (2008a), « Équilibre », dans Eugenio Barba et Nicola Savarese (dir.), L’énergie qui danse : dictionnaire d’anthropologie théâtrale, trad. Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, L’Entretemps, « Les voies de l’acteur », p. 81-100.

- BARBA, Eugenio (2008b), « Préface » à Eugenio Barba et Nicola Savarese (dir.), L’énergie qui danse : dictionnaire d’anthropologie théâtrale, trad. Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, L’Entretemps, « Les voies de l’acteur », p. 13.

- BENHAÏM, Guy (1992), « Le mime corporel selon Étienne Decroux », thèse de doctorat, Nice, Université Nice Sophia Antipolis.

- CITTON, Yves (2012), Gestes d’humanités : anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Armand Colin, « Le temps des idées ».

- COURTINE, Jean-Jacques (dir.) (2006), Histoire du corps, Paris, Seuil, « Points », vol. 3 (« Les mutations du regard : le XXe siècle »).

- DECROUX, Étienne (1963), Paroles sur le mime, Paris, Gallimard, « Pratique du théâtre ».

- DOAT, Laetitia, Marie GLON et Isabelle LAUNAY (2012), « Introduction », dans Marie Glon et Isabelle Launay (dir.), Histoires de gestes, Arles, Actes Sud Théâtre, p. 13-21.

- FORMIS, Barbara (2010), Esthétique de la vie ordinaire, Paris, Presses universitaires de France, « Lignes d’art ».

- FORMIS, Barbara (dir.) (2008), Gestes à l’oeuvre, Le Havre, De l’Incidence.

- FREUD, Sigmund (2015 [1917]), Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot et rivages, « Petite Bibliothèque Payot ».

- GALARD, Jean (1984), La beauté du geste, Paris, Presses de l’École normale supérieure, « Arts et Langage ».

- GLON, Marie et Isabelle LAUNAY (dir.) (2012), Histoires de gestes, Arles, Actes Sud Théâtre.

- INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (2011), « Mathurin Bolze », entretien avec Mathurin Bolze mené par Rosita Boisseau, En scènes : le spectacle vivant en vidéo, enregistrement audiovisuel, fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes06016/mathurin-bolze.html

- LAUNAY, Isabelle (1990), « La danse entre geste et mouvement », dans Jean-Yves Pidoux (dir.), La danse, art du XXe siècle?, actes du colloque de l’Université de Lausanne des 18 et 19 janvier 1990, Lausanne, Payot, p. 275-287.

- LECOQ, Jacques (1997), Le corps poétique : un enseignement de la création théâtrale, avec la collaboration de Jean-Gabriel Carraso et Jean-Claude Lallias, Arles, Actes Sud-Papiers.

- LORELLE, Yves (2012), « Théâtre corporel et mime au XXe siècle », Revue de la Bibliothèque nationale de France, no 40, p. 17-23.

- LOUPPE, Laurence (2000), Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, « La pensée du mouvement ».

- MAETERLINCK, Maurice (2008 [1896]), Le trésor des humbles, Paris, Grasset et Fasquelle, « Les cahiers rouges ».

- MARTIN, Louis-Léon (1931), « Rastelli », dans Recueil factice d’articles de presse et de programmes concernant Enrico Rastelli, jongleur, Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452706z/f60

- MAUSS, Marcel (1980 [1936]), Sociologie et anthropologie, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de sociologie contemporaine ».

- NOLAND, Carrie et Sally Ann NESS (dir.) (2008), Migrations of Gesture, Minneapolis, University of Minnesota Press.

- PAGÈS, Sylviane (2012), « Tomber », dans Marie Glon et Isabelle Launay (dir.), Histoires de gestes, Arles, Actes Sud Théâtre, p. 39-53.

- PEREC, Georges (1989 [1973]), L’infra-ordinaire, Paris, Seuil, « Librairie du XXe siècle ».

- RICHARDS, Thomas (1995 [1993]), Travailler avec Grotowski sur les actions physiques, trad. Michel A. Moos, Arles, Actes Sud Théâtre, « Le temps du théâtre »; Paris, Académie expérimentale des théâtres.

- SARDES, Guillaume de (2006), Nijinsky : sa vie, son geste, sa pensée, Paris, Hermann, « Danse ».

- SARRAZAC, Jean-Pierre (1999), « Le carrefour naturalo-symboliste », Études théâtrales, nos 15-16, p. 7-11.

- SCHLEMMER, Oskar (1978 [1929]), Théâtre et abstraction : l’espace du Bauhaus, trad. Éric Michaud, Genève, L’Âge d’Homme, « Théâtre années vingt ».