Résumés

Résumé

Dans la société capitaliste de la seconde modernité, la notion de frontière est brisée par le processus de mondialisation. Ce dernier a donné naissance à son antidote : le mouvement alter-mondialiste. Parmi les couches sociales qui s’inscrivent dans ce mouvement, les paysans occupent une place importante. Or ces derniers, du fait de leur situation de producteurs et de transformateurs de la nature, sont forcément d’un pays, d’une région, d’un lieu, c’est-à-dire ancrés territorialement. En ce sens, la paysannerie contemporaine constitue, par sa position éminente de médiatrice du métabolisme entre les sociétés et la biosphère, un élément de contre-pouvoir de la mondialisation en cours. Cet article analyse comment des paysans situés à l’intérieur de l’espace européen participent, en s’inscrivant dans le mouvement altermondialiste, à l’invention d’une nouvelle culture. Cette dernière s’appuie sur des initiatives reliant le particulier et l’universel et, en ce sens, elle réinterroge la notion de frontière sur le terrain de l’anthropologie.

Mots-clés:

- Deléage,

- paysan contemporain,

- altermondialisation,

- frontière,

- agriculture durable

Abstract

In the capitalist society of the second modernity, the notion of boundary is undermined by the process of globalisation. Yet this process has created its own antidote : alterglobalization (the « other » globalization). Amongst the different social strata partaking in this movement, the contemporary peasantry plays a crucial role. Yet, through their position as producers and transformers of nature, peasants necessarily belong to a country, to a region, to a place; they are anchored in a given territory. Thus, the contemporary peasantry, due to its essential position within the society/nature « metabolism », is an important counter-power to the present globalization. This paper analyses how some European peasants contribute to the invention of a new culture, via their participation in the alter-globalization movement, a culture based on initiatives linking the particular and the universal. In so doing, it re-examines the notion of boundary from an anthropological perspective.

Key words:

- Deléage,

- contemporary peasant,

- alterglobalization,

- boundary,

- sustainable agriculture

Resumen

En la sociedad capitalista de la segunda modernidad, la noción de frontera ha sido fracturada por el proceso de mundialización. Dicho proceso ha provocado el surgimiento de su antídoto: el movimiento altermundialista. Entre los estratos sociales que se inscriben en ese movimiento, los campesinos ocupan un lugar importante. Gracias a su situación de productores y de transformadores de la naturaleza, los campesinos provienen necesariamente de un país, de una región, de un lugar, es decir, están territorialmente enraizados. En este sentido, el campesinado contemporáneo constituye, por su posición eminente de medidor del metabolismo entre las sociedades y la biosfera, un elemento de contrapoder a la mundialización actual. Este artículo analiza como los campesinos situados al interior del espacio europeo participan, inscribiéndose en el movimiento altermundialista, en la invención de una nueva cultura. Esta última, se apoya en iniciativas que ligan lo particular y lo universal y, en ese sentido, re-examina la noción de frontera en el campo de la antropología.

Palabras clave:

- Deléage,

- campesinado contemporáneo,

- altermundialización,

- frontera,

- agricultura sostenible

Corps de l’article

Partant d’une critique de la dernière phase de la mondialisation, le mouvement altermondialiste actuel propose d’en construire une autre, plus solidaire (solidarité inter- et intra-générationnelle) et plus « amicale » envers l’environnement.

En France, de nombreux paysans sont engagés dans ce mouvement. Nous proposons ici d’analyser la composante paysanne de ce dernier dans une perspective socio-anthropologique. Autrement dit, afin de saisir la complexité de cette composante, la démarche conceptuelle adoptée consiste à dépasser les oppositions classiques entre tradition et modernité ; il s’agit donc d’inscrire la réflexion sociologique dans une anthropologie qui nous permet de ressaisir l’humanité des paysans concernés ou encore d’analyser le mouvement paysan altermondialiste comme un fait social total.

Pratiquement, après avoir explicité les étapes de la constitution d’une société-monde planétaire et l’émergence coextensive d’un mouvement qui se définit lui-même comme altermondialiste, nous évoquerons les spécificités des liens entre agriculture et mondialisation. Finalement, nous présenterons les caractéristiques de l’action d’un réseau de paysans engagé dans ce champ de l’altermondialisation, le Réseau agriculture durable (Rad) de l’Ouest de la France.

Mondialisation, altermondialisation?

Le phénomène de mondialisation n’est pas inédit. Ainsi que le souligne à juste titre l’économiste Jean-Louis Mucchielli (2004 : 672) : « L’histoire en dénombre déjà trois du même ordre : le “big bang” de 1492 avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, le développement du commerce mondial (multiplié par six entre 1860 et 1914) au XIXe siècle, et la phase de mondialisation actuelle ». Au-delà de cette définition strictement économique du phénomène de mondialisation, on peut suivre le géographe Denis Retaillé lorsqu’il écrit que le « processus [de mondialisation] marque la liberté gagnée par le règne humain sur son support physique ; il l’y ramène par la conscience d’une unité problématique à la fois écologique et civilisationnelle » (2004 : 674). Le processus de mondialisation, trop souvent ramené à sa seule dimension économique, se traduit en effet par l’émergence d’une société-monde qui implique à la fois : un changement d’échelle dans le fonctionnement des sociétés, une nouvelle répartition des lieux (de vie, de pouvoir, etc.) et une mise en commun – ou une tentative pour y parvenir – de différents mondes qui tend à l’universalité. Dans sa phase actuelle, il est dominé par l’accroissement des échanges, en particulier marchands, et par le développement de firmes transnationales. C’est que la dynamique circulatoire s’accélère au gré de l’évolution des sociétés dites « de la vitesse » (voir par exemple Baier 1991 et 2002). Ce mouvement puise dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui favorisent l’émergence d’un capitalisme de l’immatériel ou de la connaissance (Gorz 2003). Ce capitalisme, qui supplante le capitalisme industriel, se caractérise par le développement de flux immatériels et par la mobilisation totale de la personnalité et de la connaissance des « travailleurs de l’immatériel ». Les statistiques de l’économie américaine sont très claires sur ce sujet : plus de la moitié de la masse totale des profits et plus de la moitié de la valeur ajoutée sont créées par moins de 20 % de la population active, les knowledge workers. Cette situation a pour conséquence la diminution de l’offre de travail salarié. C’est en ce sens que l’économie de l’immatériel limite la mise en commun des connaissances, notamment par la privatisation et la concentration des compétences admises à fonctionner comme du « capital cognitif », sur une couche sociale très mince (ibid. : 81). Ainsi, les dernières métamorphoses du capitalisme vont de pair avec l’augmentation des inégalités entre les riches et les pauvres, entre le Nord et le Sud, c’est-à-dire avec l’augmentation du chômage.

Cette analyse rejoint d’une certaine manière celle des historiens de la longue durée, Fernand Braudel (1988) et Immanuel Wallerstein (1980) qui ont notamment introduit une distinction décisive entre les « économies-mondes » et l’économie mondialisée actuelle, indissociable d’un nouvel apogée du capitalisme. Braudel précise que si le capitalisme « pour le moins […] tend vers le monde entier » (1988 : 115), il n’est pas pour autant universel. Pour lui, les « économies-mondes » ont un centre, généralement un État-ville (Venise, Lisbonne, Amsterdam, etc.) situé au débouché maritime d’un hinterland et à l’intérieur d’un espace géographique d’échange. Les frontières de cet espace s’étendent tout en se modifiant lors du passage d’une économie-monde à une autre. Selon Angus Maddison (2001), trois facteurs marquent toutes les « économies-mondes » : annexion de territoires, échanges de capitaux, enfin et surtout, innovations technologiques et institutionnelles. Si ces facteurs sont primordiaux, ils ne suffisent pas à expliquer une différence radicale entre les « économies-mondes » du passé et l’actuelle mondialisation.

Dans la suite des « économies-mondes », le pôle impérial est aujourd’hui aux États-Unis et les pôles nouveaux seront peut-être demain en Asie. L’encadrement du marché, que l’on pourra sans doute alors qualifier de planétaire, sera-t-il pour autant universel? Il s’agit là d’un qualificatif improbable. À la suite de Jean-Jacques Salomon, émettons l’hypothèse suivant laquelle « le marché qu’on dit mondial ou mondialisé ne renvoie pas encore à un schéma universel. En revanche, sur la longue durée et à l’échelle de la planète, c’est la nature des risques que l’humanité doit affronter qui a le plus changé » (2003 : 226). Les risques technologiques effacent les risques naturels, et cette rupture, qui est au coeur de la mondialisation, se manifeste sous divers modes historiques et anthropologiques : mode catastrophique (Hiroshima, Tchernobyl) ou épidémique (sida, pollutions diffuses), ou encore combinaison des deux (changement climatique). Quel que soit le mode d’explosion ou de diffusion du risque et du malheur, le monde se partage structurellement et toujours plus entre deux entités humaines : celle, privilégiée et minoritaire, des maîtres et des nantis, et celle, immense, de l’océan des pauvres et des démunis. Qu’il s’agisse de l’économie, de l’écologie ou de la société, cette rupture sans précédent historique cristallise les éléments d’une crise anthropologique globale, renforçant l’image d’une société totale, comme l’écrit non sans éclat Ulrich Beck : « On observe une tendance à la globalisation qui touche la production et la reproduction, et transcende les frontières des États-nations. On voit donc apparaître des menaces globales trans-nationales […] qui s’accompagnent d’une dynamique sociale et politique nouvelle » (2001 [1986] : 26-27).

C’est contre ce processus de mondialisation que s’est construit le mouvement altermondialiste actuel auquel appartient en particulier toute une partie de la paysannerie contemporaine. C’est en effet d’abord contre les nouvelles formes d’exclusion et de précarité produites par l’extension et les transformations du capitalisme dans le monde que s’est mis en place ce mouvement. Ainsi, depuis dix ans, alors que le taux de chômage se maintient à un niveau élevé dans de nombreux pays du Nord, le nombre de pauvres ne cesse de croître dans la plupart des pays du Sud : en Argentine, 54 % de la population est passée sous le seuil de la pauvreté. L’Indonésie comme le Pakistan sont dans une situation tout aussi alarmante. En Afrique subsaharienne, la classe moyenne a pratiquement disparu et le niveau de vie a baissé d’un tiers. Au total, aujourd’hui, près de deux milliards de personnes vivent avec moins de deux euros par jour (Le Monde 2004). L’exclusion et la précarité augmentent en même temps que les problèmes environnementaux à l’échelle de la Planète. Réchauffement climatique, diminution de la biodiversité, réduction des ressources en eau potable sont devenus des problèmes majeurs en ce début de XXIe siècle.

Par ailleurs, les transformations qui affectent les États-nations et la perte corrélative de leur maîtrise de l’économie constitueraient un second facteur explicatif de l’émergence de ce mouvement qui s’appuie sur l’apparition d’une « société civile mondiale » (Agrikoliansky, Fillieule et Mayer 2005 : 22). En France en particulier, cette société civile mondiale constitue un nouvel acteur social pouvant assurer la relégitimation du primat du politique sur l’économique. Nouvel acteur qui est directement opposé à toutes les nouvelles menaces planétaires, qu’elles soient écologiques ou sociales. Il est ainsi l’héritier de trois séries d’évolutions :

[L]a constitution d’un pôle intellectuel et militant centré sur la solidarité avec le tiers-monde, [les] recompositions partisanes et syndicales qui affectent l’espace politique français des années 1980 et 1990, […] la dynamique des évènements protestataires – contre-sommets, forums sociaux, campagnes mondiales – qui vont servir de catalyseur.

Agrikoliansky, Fillieule et Mayer 2005 : 27

Cette société civile mondiale est en particulier le fait de « nouvelles “minorités actives” dans un contexte marqué à la fois par la profonde transformation du capitalisme […] et l’affirmation d’un modèle d’engagement novateur » (Sommier 2003 : 32). C’est ainsi que parmi les couches sociales qui émergent dans ce mouvement, on trouve une partie de la paysannerie contemporaine c’est-à-dire la frange critique d’un modèle professionnel agro-industriel (de Seattle à Cancún). En effet, de très nombreux paysans font partie des « laissés-pour-compte » de la mondialisation et plus globalement du processus d’occidentalisation du monde. Cela explique entre autres que ces derniers, massivement marginalisés en ce début de XXIe siècle, fassent donc partie de cette nouvelle société civile mondiale et plus encore, participent à l’émergence d’une « citoyenneté terrienne » (Morin 1999). En effet, les paysans sont, de par leur situation de transformateurs de la nature, forcément d’un pays, d’une région, d’un lieu, c’est-à-dire « attachés » à une terre et à la Terre. En ce sens, ils constituent, par leur position éminente de médiateurs du métabolisme entre les sociétés et la biosphère, des acteurs de contre-pouvoir de la mondialisation en cours, des acteurs de proue et « cosmopolitiques », citoyens du cosmos et de la polis : « Le cosmopolite, dans la vision du monde qui est la sienne […] est et citoyen du cosmos citoyen du monde) et citoyen de la polis (citoyen de la cité, de l’État) » (Beck 2003 : 89).

Agriculture et mondialisation

Les paysans ont commencé à contester une certaine forme de mondialisation à partir du moment où se sont internationalisés les échanges, surtout ceux de produits agricoles ou de produits nécessaires à ce type de production (engrais, pesticides, machinisme, etc.).

Au milieu du XIXe siècle, la majorité des paysans du monde pratiquaient une agriculture manuelle avec une productivité du travail moyenne de 10 quintaux de céréales par actif. En Europe cependant, les systèmes de culture attelée lourde sans jachère étaient déjà largement présents. À partir de la fin du XIXe siècle, la première révolution industrielle entraîna la mécanisation et l’utilisation de la machine à vapeur. Ce n’est qu’au XXe siècle que la motorisation, la grande mécanisation et la chimisation dans les pays développés modifièrent radicalement les systèmes de production et la productivité du travail (Mazoyer et Roudart 1997).

Ainsi, l’esprit du capitalisme et le développement industriel ont, en Europe en particulier, sous l’impulsion des États modernes, progressivement fait éclater la logique de fonctionnement des sociétés paysannes en transformant le paysan en agriculteur et l’agriculture paysanne en agriculture intensive. Mais ce n’est qu’à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale que ce processus de rationalisation de l’agriculture a définitivement condamné une société et une agriculture paysannes millénaires. En France par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de dépendance alimentaire, la modernisation de l’agriculture « devait » s’accomplir sans détour. Il s’agissait donc de faire définitivement sortir le paysan d’une société traditionnelle en utilisant le progrès technique comme outil d’émancipation humaine (Alphandéry, Bitoun et Dupont 1989). Progressivement, l’interventionnisme étatique mis en oeuvre sous les IVe et Ve Républiques prit le pas sur l’humanisme chrétien des jeunes agriculteurs formés à la Jeunesse agricole catholique (Jac) dont le projet se résumait alors à la formule très chargée de sens : « La charité doit se faire technicienne ». Cet engouement pour l’utilisation de la technique dans l’agriculture permit de l’intensifier. C’est ainsi que tous ces choix politiques de modernisation ont irrémédiablement remis en cause une agriculture traditionnelle qui ne pouvait désormais appartenir qu’au passé.

Le déploiement de la modernité a ainsi accompagné celui des sociétés technoscientifiques au sein desquelles l’agriculture est devenue une industrie. Dans les pays développés, et plus récemment dans les pays en développement, les marchandises et les hommes subissent une mobilité croissante. Ainsi, ce modèle de développement technoscientifique qui élimine les paysans concerne aujourd’hui l’ensemble de la planète. À l’aube du XXIe siècle, les deux tiers de ceux qui souffrent de la faim dans les pays du Sud sont des paysans. C’est la raison pour laquelle ces derniers sont souvent contraints d’aller vendre leur force de travail en ville ou sont ballottés entre la ville et la campagne, et appartiennent ainsi à ce que l’on appelle en Chine la « population flottante ». Ces dizaines de millions de paysans sont donc à la recherche de ce qui permettra à leur famille de survivre. Population flottante dans les pays du Sud mais également dans les pays du Nord. On assiste donc bien à une « mondialisation des errances » pour reprendre le titre provocateur d’un dossier consacré à ce sujet par le mensuel de la Confédération paysanne, Campagnes Solidaires. C’est en effet ainsi que l’emploi saisonnier agricole en France y est décrit :

Nous avons donc invité chez nous ces machines humaines : elles ne se syndiquent pas, ne rechignent pas aux heures supplémentaires, hésitent à déclarer leurs accidents de travail. Il n’est pas nécessaire de les amortir, celles qui se détraquent et s’usent sont remplacées sans autre forme de procès. Point n’est besoin de loisirs, de culture pour ces robots. Leur vie est ailleurs… En France, on a créé les « contrats OMI [Office des migrations internationales] », procédure administrative qui permet de mettre des ouvriers soumis à disposition des employeurs. Cela fonctionne dans les Bouches-du-Rhône depuis trente ans et ce modèle commence à contaminer d’autres départements.

Gerber 2004 : I

On perçoit ici très bien la manière dont la question sociale se pose dans son ensemble : précarisation et instrumentalisation des salariés dont les conditions de travail et de vie sont désastreuses. Cette « mondialisation des errances » s’inscrit dans le registre du dessaisissement et de l’abandon subis par un certain nombre d’individus, individus pour lesquels la mobilité et la mobilisation totales par la société sont les symptômes d’une forme de délitement social. La fin des paysans annoncée dans les pays occidentaux depuis plus de trente ans n’est donc qu’une des manifestations d’une crise anthropologique plus générale. Cette crise pose la question des limites du faisable, du pensable et donc des limites à l’intérieur desquelles il est encore possible de construire un monde commun. Il semble de plus en plus difficile de mettre en oeuvre un monde commun dans des sociétés caractérisées par la frénésie du progrès, c’est-à-dire de l’illimitation :

La démesure était le signe du progrès. Celui qui avait trois cents poulets dans les années 1950 en avait trente mille dans les années 1980. Grâce à de meilleures techniques d’alimentation et d’élevage, la production de lait grimpait à des hauteurs inouïes. Il y eut des lacs de lait, des montagnes de beurre. Si dans les années 1960 une vache produisait en moyenne trois mille cinq cents litres de lait par an, à la fin du siècle huit à dix mille litres n’avaient rien d’anormal, et la vache la plus productive, Julia 16 de Sint Nicolaasga, âgée de onze ans, atteignit même les seize mille litres en 1995. […] Avec les porcs et les poulets, les cycles étaient rapides, de trois à cinq fois par an, et l’argent était rapidement et facilement gagné. Les enfants des éleveurs de porcs écrasaient ceux des éleveurs de bêtes laitières par leur train de vie : ils se rendaient à l’école d’agriculture en Mercedes, pas les autres. Mais personne n’aimait les cochons ni les poulets.

Mak 2005 [1996] : 83

Cette question de l’illimitation rejoint celle de notre rapport à la terre et à la Terre, donc à la nature. Et ainsi que l’écrit précisément Pierre Rousset (2005 : 118) : « Des campagnes vidées par l’agro-industrie de leurs paysans perdent leur humanité tout autant que leur nature ». L’émergence d’une crise écologique d’origine anthropique constitue donc le second avatar de l’accélération de la mise en modernité de l’agriculture dans le cadre de la libéralisation des échanges : inondations et tempêtes destructrices, pollutions de l’eau par les engrais et les pesticides, épuisement des ressources en eau à cause d’une irrigation intempestive, érosion des sols et plus globalement uniformisation des paysages.

Dans les années 1960, […] les couleurs du village commencèrent à changer. Les meules de foin jaunes des petits paysans disparurent. Insensiblement, le tableau coloré des charrettes de foin et des familles de faneurs fut relégué dans le passé. Apparurent des machines extrêmement pratiques pour faucher, secouer et transporter l’herbe, des faiseuses de vacarme rouge et vert, et les silos de plastique noir se multiplièrent aux alentours des fermes, car avec l’herbe préséchée et hachée du silo on était moins dépendant des caprices du temps.

Mak 2005 [1996] : 82

Cette crise écologique s’est doublée d’une crise sanitaire avec le développement des cancers liés à l’utilisation de pesticides chez certains agriculteurs par exemple comme le montrent entre autres les ouvrages récents de Dominique Belpomme (2004), Geneviève Barbier et Armand Farrachi (2004).

Cette situation critique à la fois sur le plan social et sur le plan écologique – situation liée à l’internationalisation des échanges – est remise en cause par nombre de paysans. Les pays du Nord imposent la libéralisation des échanges aux pays du Sud par le biais d’institutions internationales comme l’Organisation mondiale du commerce. Or, on sait que les pays du Nord protègent par ailleurs massivement leur agriculture intensive! Le système conduit donc finalement à affamer les paysans du Sud tout en marginalisant ceux du Nord (Berthelot 2001). Et tout cela grâce au maintien d’un écart de productivité de 1 à 500 entre une agriculture manuelle non chimisée pratiquée par près d’un milliard de paysans du Sud et une agriculture lourdement motorisée et chimisée que pratiquent une minorité d’agriculteurs dans les pays du Nord. Cet écart traduit clairement les inégalités au sein du monde agricole et paysan.

La contestation de cette situation d’inégalités est déjà relativement ancienne entre les agriculteurs du Nord et les paysans du Sud, mais également entre les agriculteurs du Nord eux-mêmes : en France par exemple, 80 % des aides publiques sont attribuées aux 20 % des agriculteurs les plus intensifs. Médiatisée par la Confédération paysanne depuis le démontage du McDonald de Millau en 1999, cette contestation provient des pays du Nord (et plus récemment des pays du Sud). En Europe et en France en particulier, elle débute dès les années 1960. Aujourd’hui, un certain nombre de mouvements en sont directement issus. Il s’agit par exemple du Réseau agriculture durable (Rad) créé officiellement en 1997 (Deléage 2004), mais dont les éléments originaires et l’insertion dans ce qui donnera naissance au mouvement altermondialiste actuel sont beaucoup plus anciens.

L’agriculture durable : pour une autre mondialisation?

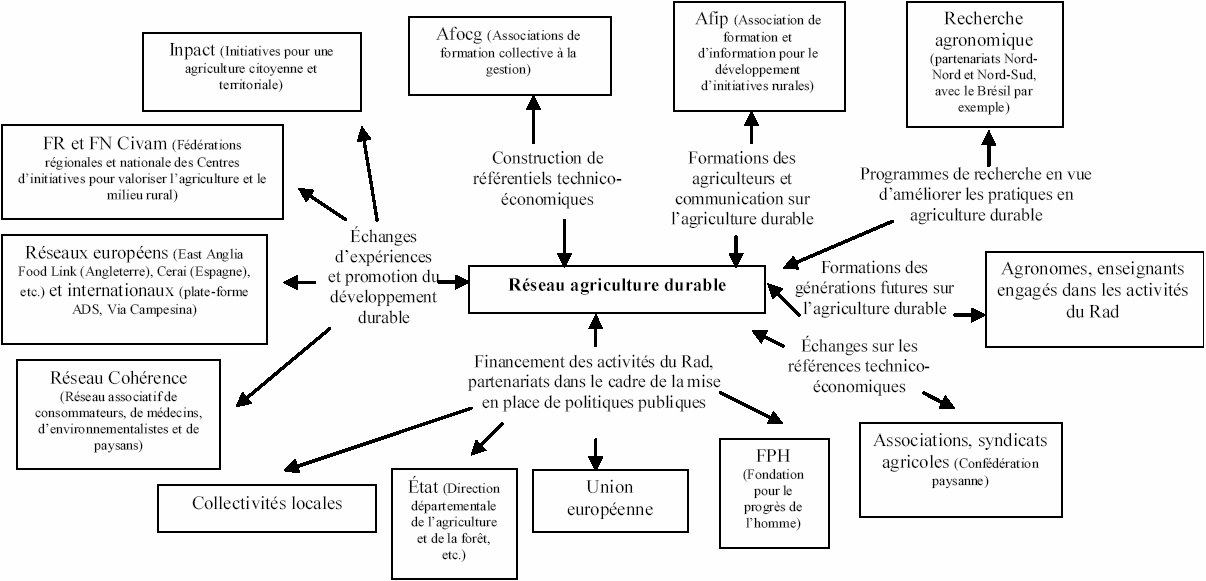

En dépit de leur diversité à l’échelle de la planète, les modes de production paysans ont des points communs : lien avec le sol, association de la culture et de l’élevage. C’est justement cette articulation du particulier et de l’universel qui fait la spécificité du mouvement paysan contemporain. Le projet altermondialiste de millions de paysans dans le monde affiche aussi des traits communs. En ce sens, l’exemple du Réseau agriculture durable, qui est l’objet de cette troisième partie, ne constitue pas un cas particulier pour lui-même. Au contraire, l’étude de ce cas permet de tirer quelques éléments de conclusion pour l’ensemble du mouvement altermondialiste paysan contemporain[1] (Deléage 2005). En effet, le Rad est un réseau de réseaux (voir schéma ci-dessous) de la même façon que le mouvement altermondialiste contemporain peut être considéré comme un « mouvement de mouvements » (Sommier 2003 : 30). En ce sens, sa faible représentativité statistique stricto sensu (2000 éleveurs situés majoritairement dans l’Ouest de la France) par rapport à l’ensemble des agriculteurs français est très en deçà de sa représentativité effective et symbolique. En effet, sa spécificité est son insertion à l’intérieur d’autres mouvements, comme celle du mouvement altermondialiste contemporain, lui donne une visibilité réelle bien plus importante même si, parce qu’il est faiblement institutionnalisé, la quantification précise de cette visibilité s’avère particulièrement difficile.

Plus précisément maintenant, la présentation de ce réseau s’appuie sur la réalisation, entre 1999 et 2003, d’enquêtes de terrain à caractère socio-anthropologique, auprès de cinquante-six « têtes de pont » du réseau (agriculteurs et animateurs des différents groupes). Notre travail d’enquête visait donc à comprendre les pratiques des éleveurs et les représentations qu’ils s’en font à partir de leur engagement dans la dynamique de constitution du Rad. Le guide d’entretien s’articulait autour de cinq points : trajectoire biographique, parcours individuel et vision de l’évolution du contexte agricole, définitions et représentations de l’agriculture durable, perception du rapport de l’agriculture durable à la technoscience, au marché et à l’État, représentations des relations avec la société englobante à partir du prisme des questions liées au risque et à la vulnérabilité. La méthode d’enquête utilisée s’inscrit par conséquent dans une perspective qui consiste à analyser le Réseau agriculture durable comme un fait social total.

[Pour] comprendre convenablement un fait social, il faut l’appréhender totalement, c’est-à-dire du dehors comme une chose, mais comme une chose dont fait cependant partie intégrante l’appréhension subjective […] que nous en prendrions si, inéluctablement hommes, nous vivions le fait comme indigène au lieu de l’observer comme ethnographe.

Lévi-Strauss 1960 [1950] : xxviii

Tableau 1

Le Réseau agriculture durable : un réseau de réseaux

Le Réseau agriculture durable, du local au global

L’origine de ce réseau remonte aux années 1980. Au départ, l’idée était de mettre en contact des éleveurs du grand Ouest de la France et des acteurs travaillant dans la perspective d’un développement durable. L’objectif était de faciliter l’accès à la connaissance et le partage d’expériences dans le domaine du développement. Il s’agissait de se fédérer en un réseau interdépartemental pour mettre en place une agriculture définie, selon les propres termes des agriculteurs-paysans[2] concernés, comme étant « économiquement performante, socialement équitable et écologiquement saine » ou encore « plus autonome, plus économe et liée au sol ». Autrement dit, le principe qui fédère aujourd’hui ce réseau relève d’une approche qui tente d’intégrer des préoccupations sociales, éthiques, écologiques et économiques. En ce sens, la nouvelle voie proposée est pluridimensionnelle, contrairement à d’autres formes d’agricultures non productivistes qui se qualifient elles-mêmes prioritairement par des choix techniques.

Plus concrètement, les premiers groupes de ce réseau ont été créés sous l’impulsion de quelques agriculteurs-paysans préoccupés par la mise en oeuvre d’un autre développement agricole au Nord comme au Sud. Ces derniers se sont regroupés pour constituer des associations de développement agricole. Il s’agit en particulier du Centre d’étude pour un développement agricole plus autonome (Cedapa), créé en 1982 dans le département[3] des Côtes d’Armor, et de l’Action locale pour un développement international solidaire (Aldis) créée en 1984 dans le département de la Mayenne. Le Cedapa, né dans le contexte de l’accession de la gauche au pouvoir en France en 1981, avait pour objectif initial de produire autrement en dépensant moins, c’est-à-dire de produire en diminuant les coûts de production, en respectant l’environnement et en favorisant les installations de nouvelles fermes. Quant au projet de l’Aldis, il consistait à instaurer des systèmes de production qui s’inscrivent dans le respect des solidarités Nord-Sud, surtout en ce qui concerne la dépendance protéique des élevages des pays du Nord. Cette dépendance se caractérisait par une importation de soja à bas prix provenant des pays du Sud. Il s’agissait donc, pour l’Aldis, d’inventer des systèmes de production qui permettraient de respecter l’environnement écologique et social des pays du Nord mais aussi des pays du Sud.

On trouve donc dès l’origine parmi ces groupes (qui deviendront par la suite le Réseau agriculture durable) une préoccupation majeure, celle de mettre en oeuvre un autre type de développement agricole au Nord et au Sud, le projet des agricultures du Nord étant lié à celui des agricultures du Sud. Cet engagement tiers-mondiste prend sa source dans la double tradition à laquelle appartiennent les éleveurs des premiers groupes du Rad. Une tradition chrétienne d’abord, puisque la plupart d’entre eux ont connu directement ou par leurs parents la Jeunesse agricole catholique (Jac) et sont engagés aujourd’hui dans des organisations chrétiennes comme Chrétiens dans le monde rural (CMR), le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) ou le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD). Une tradition marxiste ensuite, héritée du mouvement des Paysans-travailleurs, lequel a tenté d’enrichir la pensée marxiste sur la question paysanne et qui a contribué à la création de la Confédération paysanne en 1987. Ces deux héritages idéologiques ont permis de forger une sensibilité internationale – voire internationaliste – chez les agriculteurs-paysans des premiers groupes du Rad. À cela s’ajoute un refus du corporatisme qui caractérise le syndicalisme agricole modernisateur (la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles[4] [FNSEA], par exemple). Il s’agit ainsi, pour ces agriculteurs-paysans qui critiquent le modèle de développement intensif, d’inscrire ce nouveau projet de développement agricole à l’intérieur d’un projet global de société. C’est la raison pour laquelle ils ont lancé des passerelles vers d’autres familles professionnelles et en particulier vers les associations environnementalistes dans l’Ouest de la France (l’association Eau et rivières de Bretagne, par exemple, créée en 1969 pour protéger les ressources en eau ou encore le réseau Cohérence qui regroupe paysans, consommateurs, médecins et environnementalistes).

Dans les années 1990, l’internationalisation des questions environnementales légitime et accentue les préoccupations en termes de solidarité Nord-Sud de ces éleveurs de l’Ouest. C’est ainsi que de nouveaux groupes se créent. Sous l’impulsion de la conférence internationale de Rio et de la première réforme de la Politique agricole commune (Pac) en 1992, ces groupes se constituent en réseau associatif informel en 1994, réseau institué officiellement en 1997 sous le nom de Réseau agriculture durable.

Agriculture durable et altermondialisation

L’agriculture mise en oeuvre par les agriculteurs-paysans du Réseau agriculture durable peut être qualifiée d’écologique en ce sens que la structure de production est considérée comme faisant partie intégrante de l’écosystème. Cette agriculture privilégie ainsi l’intégration et la complémentarité des productions animales et végétales. Cette complémentarité permet aux agriculteurs-paysans concernés d’être à la fois autonomes (autonomie fourragère, autonomie relativement aux apports d’intrants, etc.) et économes (économie d’intrants et de matériel). En outre, elle permet de réduire les effets négatifs de l’agriculture intensive sur l’environnement, et en particulier ceux de la culture du maïs dans l’Ouest de la France.

Dans cette région, le symbole de cette agriculture économe et durable est la « prairie Pochon ». Inventée par André Pochon (1998), leader et cofondateur du Cedapa et du Réseau agriculture durable, cette prairie est basée sur une association floristique qui permet d’éviter l’apport massif d’engrais et d’apporter aux bovins tout ce dont ils ont besoin. Dans les systèmes d’élevage, la prairie constitue ainsi le socle de l’agriculture durable parce qu’elle permet aux agriculteurs-paysans d’être à la fois plus économes et plus autonomes.

C’est pour cela que ces éleveurs ont fait de l’agriculture durable un art de vivre en inventant des systèmes de production moins coûteux en intrants, créateurs d’emplois et permettant de nouer des rapports non instrumentaux au temps, à l’espace, au travail et à l’Autre. Plus concrètement, c’est à partir de l’échange de pratiques qu’ils partagent leur expérience et perfectionnent leur savoir-faire. Ces échanges constituent des plates-formes d’apprentissage au sein desquelles les transferts de connaissances se font de manière horizontale (co-construction d’un savoir hybride issu d’un savoir savant et d’un savoir profane). Cela contraste avec la verticalité de la diffusion des connaissances au sein de la plupart des structures conventionnelles de développement agricole en France. Le partage d’expériences semble également essentiel pour le maintien d’une vie sociale en milieu rural, en particulier en Bretagne où l’augmentation de la productivité a été et est encore aujourd’hui synonyme d’effacement de la sociabilité. Il traduit enfin une volonté de décloisonner l’agriculture du reste de la société et du monde puisque cette construction de savoirs techniques transcende les frontières. C’est au cours de voyages et d’échanges avec de nombreux paysans et agriculteurs du monde (et aussi avec des chercheurs par exemple) que les agriculteurs-paysans du Rad construisent leurs systèmes de production. Ces échanges se matérialisent dans des voyages d’études réalisés par certains groupes, en France, en Europe et au-delà. Le Cedapa en particulier organise un voyage d’étude annuel vers des destinations très variées : Auvergne, Suisse, Nouvelle Zélande, etc. C’est un moyen de conforter les pratiques et de les faire évoluer dans le cadre d’échanges solidaires avec d’autres régions et d’autres pays. Ces échanges se matérialisent aussi par la mise en réseau du Rad avec d’autres mouvements associatifs, avec des ONG et des centres de recherche : le Réseau-échanges-développement durable (Redd) en Suisse, East Anglia Food Link en Angleterre et le Centre d’études rurales et d’agriculture internationale (Cerai) en Espagne. Il s’agit donc, pour ces agriculteurs-paysans, de tenter de construire des systèmes de production différents du modèle intensif dominant à partir de l’articulation d’une connaissance de leur activité et d’un apprentissage de méthodes de production éprouvées ailleurs, dans une perspective de construction d’échanges solidaires et équitables entre le Nord et le Sud.

Au-delà des échanges de pratiques, les éleveurs du Rad travaillent à la mise au point de filières de production et d’échange qui s’insèrent dans ce que l’on nomme aujourd’hui le commerce équitable ; ils inscrivent ainsi directement leur projet dans celui du mouvement altermondialiste contemporain. Il s’agit par exemple de la mise en oeuvre de filières d’importation de soja non transgénique dans le cadre de possibles partenariats entre la région Bretagne et certains États brésiliens (États du Rio Grande do Sul et du Paraná) qui produisent et exportent du soja non modifié génétiquement. Ces partenariats ont pour objectif de promouvoir des systèmes de production sans OGM – systèmes de production considérés par le Réseau agriculture durable comme « non durables » au Nord comme au Sud – et également de soutenir l’agriculture familiale en Amérique Latine.

Enfin, dans un registre politique stricto sensu, le Réseau agriculture durable s’insère dans différents réseaux associatifs dont l’objectif est de promouvoir une autre politique agricole en Europe et au niveau international, en particulier dans le cadre de l’OMC. Il s’agit plus précisément de l’insertion dans deux réseaux, l’un national, l’autre international. Le réseau national Inpact (Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale) regroupe sept associations agricoles et rurales régionales et nationales qui veulent faire reconnaître ou développer l’agriculture et le développement rural durables. Créé en juin 2001, il rassemble différentes structures associatives dont l’objectif est de partager leurs expériences afin de « donner davantage de garantie aux consommateurs sur la qualité gustative et sanitaire des produits », de « maintenir les actifs agricoles et les emplois en milieu rural », de « préserver les ressources naturelles et façonner les paysages pour que la campagne soit vivante et accueillante » et enfin de « maîtriser les volumes et limiter le recours aux subventions pour être solidaires des paysans des autres régions » (Afip 2005). L’autre réseau, de portée internationale cette fois, a été créé en décembre 2003. C’est une « plate-forme pour des agricultures durables et solidaires (ADS) dans le monde » qui réunit des organisations de paysans et de ruraux, des organisations de solidarité internationale comme le CCFD ou le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (Gret), des organisations de protection de l’environnement et de développement durable comme Les Amis de la Terre et enfin des organisations de consommateurs. Cette plate-forme est issue d’une initiative prise à la fin de l’année 2002 par un certain nombre d’organisations associatives et professionnelles pour réorienter la Politique agricole commune. À la suite de la réforme de la Politique agricole commune en juin 2003, ces organisations ont créé cette plate-forme pour pérenniser leur initiative qui consiste à garantir et encourager « le droit à la souveraineté alimentaire et le respect des agricultures paysannes », « des prix rémunérateurs et des emplois pour les paysans », « une nourriture saine et accessible à tous » et « la préservation de l’environnement, des ressources et du milieu naturel » (Plate-forme ADS 2005). L’insertion du Rad au sein de cette plate-forme traduit explicitement la volonté des agriculteurs-paysans du Rad de poursuivre et d’amplifier ce qui les a en partie conduits à la création de leurs réseaux (voir par exemple le travail pionnier de l’Aldis dans le cadre d’échanges avec des paysans brésiliens dès les années 1980). Ils participent ainsi à la mondialisation de la contestation paysanne, laquelle s’est amplifiée dans les années 1980 avec la constitution de la Coordination paysanne européenne – qui regroupe aujourd’hui dix-huit organisations paysannes et rurales – puis, dans les années 1990, avec la naissance d’une internationale paysanne, la Via Campesina (Martin 2005).

Pour une société-monde particulariste et universaliste

L’agriculture autonome et économe mise en oeuvre par le Réseau agriculture durable correspond finalement à une volonté de maîtriser sa propre activité au sein de son exploitation. Il s’agit donc de pouvoir fixer les règles de fonctionnement de son exploitation à l’intérieur de règles collectives élaborées à différentes échelles (du local à l’international). L’agriculture durable se caractérise donc par son approche pluridimensionnelle. Ainsi, le Réseau agriculture durable contribue à la création d’une nouvelle culture dans laquelle l’écologique, l’économique et le social convergent.

En ce sens, on peut affirmer que l’agriculture durable qui se soucie à la fois de la Terre et des humains est mise en oeuvre par des agriculteurs-paysans citoyens du cosmos et de la polis. Les agriculteurs-paysans réinterrogent la tradition (le souci de la Terre) sans pour autant renoncer à la modernité (la science et la technique) et leur projet constitue donc un dépassement du projet moderne en se situant bien au-delà de la tradition et de la modernité. Ils prouvent en effet, par leurs pratiques et leurs modes d’action, qu’il est possible et souhaitable de concilier un héritage positif de la modernité politique et scientifique tout en renouant avec le sens des limites porté par la construction d’une éthique pour les sociétés technoscientifiques.

Les agriculteurs-paysans du Réseau agriculture durable participent ainsi à la constitution d’une errance positive qui correspond à un mouvement d’exil de la modernité dévoyée (Lemarchand 2001). Ce mouvement s’inscrit dans un projet nostalgique-utopique pour reprendre la belle formule de Michael Löwy (1993). En effet, ainsi que l’écrit précisément Jacqueline Mengin :

[si les paysans] recherchent leur passé, c’est pour y retrouver l’histoire de leur groupe et ainsi se donner un avenir. À l’aide de cette recherche sur leur culture passée (modes de production, organisation de la vie sociale), ils repèrent des permanences et peuvent adapter à leurs problèmes d’aujourd’hui des modes de penser et d’exister d’autrefois. Cette démarche n’est pas archéologique, ne se ramène pas à la conservation du patrimoine culturel ; elle est dynamique, liée à l’histoire du groupe et à sa survie. Elle leur permet de refuser le modèle d’agriculture qui leur est imposé. […] En ce sens, ce souvenir peut être une voie pour stimuler l’imagination.

Mengin 1983 : 135-136

C’est donc bien d’une nostalgie de la diversité contre l’uniformisation du monde qu’il s’agit, comme l’exprime Alain Finkielkraut :

[…] J’ai la nostalgie du temps où l’agriculture n’était pas une agro-industrie. J’ai la nostalgie du bocage. J’ai la nostalgie de l’infinie variété des paysages européens. J’ai la nostalgie des villes qui ne parquaient pas les piétons dans des rues piétonnières. […] J’ai la nostalgie de l’époque où l’on avait droit au silence pour remplir l’attente téléphonique et non à la Marche turque ou aux Concertos brandebourgeois.

Finkielkraut 1993 : 107-108

Cette errance positive, choisie, montre de quelle manière une partie de la paysannerie contemporaine invente un imaginaire social-historique où s’articulent des éléments appartenant à la tradition (préservation de la terre, du lien social, du monde commun) et à la modernité (la science et la technique, le marché, etc.). C’est en ce sens que le projet altermondialiste auquel participe cette paysannerie se détache du processus de mondialisation qu’elle conteste. Fondamentalement, c’est l’universalisme « absolu » de la mondialisation qu’elle remet en cause. Car, ainsi que l’écrit avec finesse le sociologue italien Franco Cassano :

L’universalisme rêve d’un monde sans frontières, mais la confiance qu’il place dans ses bonnes raisons l’amène à créer de nouvelles frontières, différentes et plus fortes que celles qui ont été abolies. Le rêve communiste voyait un monde sans frontières, mais ce monde devait se cuirasser à Berlin avec un mur de six mètres de haut et, à l’intérieur, avec le fil de fer barbelé des goulags.

Cassano 1998 : 67-68

C’est donc la recherche et la construction d’une société et d’un monde particularistes et universalistes qui sous-tendent le projet d’une partie de la paysannerie contemporaine. Il s’agit dans un monde fini, la Biosphère, d’apprendre à partager avec l’Autre, avec les autres, des ressources elles-mêmes limitées et donc de lutter contre la démesure, en particulier économique (la « fameuse » croissance économique). Dans ce projet, les agriculteurs-paysans pensent donc la frontière comme un objet ambivalent qui sépare, certes, mais qui unit en même temps. Pour eux, vouloir s’en abstraire complètement, c’est donc en créer d’autres, car « la dilatation infinie de l’univers mercantile nous expose à une contingence elle aussi théoriquement infinie » (ibid. : 70).

Finalement, les agriculteurs-paysans du Réseau agriculture durable et d’autres mouvements similaires en France (la Confédération paysanne), en Europe et au-delà (Via Campesina) tentent de dépasser ce que l’on a souvent tendance à opposer : la tradition et la modernité, le local et le global, le particulier et l’universel. Ils entendent ainsi participer à la construction d’une autre mondialisation, c’est-à-dire d’un autre monde, plus solidaire. Pour ce faire, ils proposent de penser notre relation à l’Autre et aux autres, à la terre et à la Terre, dans un rapport dialectique, car, comme Jean-Jacques Rousseau l’écrivait déjà dans son Essai sur l’origine des langues : « Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l’homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d’abord observer les différences, pour découvrir les propriétés » (1821 [1781] : 171).

Parties annexes

Notes

-

[1]

La tenue récente (avril-juillet 2005) d’un forum électronique sur l’avenir de l’alimentation et des petits producteurs dans le monde (forum organisé par différentes ONG de portée internationale dont l’Institut international pour l’environnement et le développement [IIED] à Londres) confirme l’existence de traits communs forts entre les paysans du monde dans la contestation d’une certaine forme de mondialisation, contestation qui dépasse donc la diversité des modes de production paysans.

-

[2]

Terme utilisé pour désigner ces « nouveaux paysans » que sont les agriculteurs du Réseau agriculture durable et tous ceux qui appartiennent à des mouvements similaires.

-

[3]

En France, le département est un découpage administratif et territorial hérité de la Révolution française.

-

[4]

Syndicat créé après la Seconde Guerre mondiale et ayant largement participé à la mise en oeuvre du productivisme dans l’agriculture.

Références

- Afip, 2005, Agriculture et société. Consulté sur Internet (//afip.asso.fr/Agri/ societe.htm), le 27 juin 2005.

- Agrikoliansky É., O. Fillieule et N. Mayer (dir.), 2005, L’altermondialisme en France. La longue histoire d’une nouvelle cause. Paris, Flammarion.

- Alphandéry P., P. Bitoun et Y. Dupont, 1989, Les champs du départ. Paris, La Découverte.

- Baier L., 1991, Les Allemands maîtres du temps. Paris, La Découverte.

- —, 2002, Pas le temps! Traité sur l’accélération. Arles, Actes Sud.

- Barbier G. et A. Farrachi, 2004, La société cancérigène. Lutte-t-on vraiment contre le cancer? Paris, La Martinière.

- Beck U., 2001 [1986], La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris, Aubier.

- —, 2003, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation. Paris, Aubier.

- Belpomme D. (en collaboration avec B. Pascuito), 2004, Ces maladies créées par l’homme. Paris, Albin Michel.

- Berthelot J., 2001, L’agriculture, talon d’Achille de la mondialisation. Paris, L’Harmattan.

- Braudel F., 1988, La dynamique du capitalisme. Paris, Flammarion.

- Cassano F., 1998, La pensée méridienne. La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.

- Deléage E., 2004, Paysans. De la parcelle à la planète. Socio-anthropologie du Réseau agriculture durable. Paris, Syllepse.

- —, 2005, « Paysans malgré tout! », Écologie et Politique, 31 : 13-23.

- Finkielkraut A., 1993, « Exposé » : 103-111, inLe Temps désorienté (Colloque des intellectuels juifs). Paris, Albin Michel.

- Gerber P., 2004, « Mondialisation des errances », Campagnes Solidaires, 191 : I-VIII.

- Gorz A., 2003, L’immatériel. Paris, Galilée.

- Le Monde, septembre 2004, Dossiers et Documents.

- Lemarchand F., 2001, « Les romantismes et l’exil de la modernité comme errance : aux origines d’un nouveau temps social », Mana, 9 : 167-199.

- Lévi-Strauss Cl., 1960 [1950], « Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss » : ix-lii, in M. Mauss, Sociologie et Anthropologie. Paris, Presses Universitaires de France.

- Löwy M., 1993, « Exposé » : 97-102, in Le Temps désorienté (Colloque des intellectuels juifs). Paris, Albin Michel.

- Maddison A., 2001, L’économie mondiale. Une perspective millénaire. Paris, OCDE.

- Mak G., 2005 [1996], Que sont devenus les paysans? Paris, Autrement.

- Martin J.-P., 2005, « Du Larzac à la Confédération paysanne de José Bové » : 107-142, in É. Agrikoliansky, O. Fillieule et N. Mayer (dir.), L’altermondialisme en France. La longue histoire d’une nouvelle cause. Paris, Flammarion.

- Mazoyer M. et L. Roudart, 1997, Histoire des agricultures du monde. Paris, Le Seuil.

- Mengin J., 1983, « La culture, pas le folklore! », Autrement, 47 : 133-137.

- Morin E., 1999, « Le XXIe siècle a commencé à Seattle », Le Monde, décembre 1999.

- Mucchielli J.-L., 2004, « Mondialisation, section économie » : 672-674, inNotions. Paris, Encyclopaedia Universalis.

- Plate-forme ADS, 2005, Présentation. Consulté sur Internet (//agricultures-durables-solidaires.org) le 27 juin 2005.

- Pochon A., 1998, Les champs du possible. Paris, Syros.

- Retaillé D., 2004, « Mondialisation, section géographie » : 674-675, inNotions. Paris, Encyclopaedia Universalis.

- Rousseau J.-J., 1821 [1781], Essai sur l’origine des langues. Paris, Lequien.

- Rousset P., 2005, « Se laisser questionner par l’enjeu écologique » : 109-121, in M. Löwy (dir.), Écologie et Socialisme. Paris, Syllepse.

- Salomon J.-J., 2003, « Mondialisation et sociétés du risque » : 223-239, in A.-M. Le Gloannec et A. Smolar (dir.), Entre Kant et Kosovo. Études offertes à Pierre Hassner. Paris, Presses de Sciences Po.

- Sommier I., 2003, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation. Paris, Flammarion.

- Wallerstein I., 1980, Le système du monde du XVe siècle à nos jours. Paris, Flammarion.

Liste des tableaux

Tableau 1

Le Réseau agriculture durable : un réseau de réseaux