Résumés

Résumé

Cet article traite de ce qui détermine les politiques de la culture. L’argument central est que les formes de culture résultent de l’expérience socialement construite – ce que j’appelle le substrat expérientiel de la culture – et que celui-ci voit le jour dans le contexte d’une existence sociale qui est elle-même reliée à des processus globaux. En abordant l’histoire du concept de culture dans ces termes, je montre que l’émergence des politiques identitaires depuis le milieu des années 1970 est en rapport avec ce processus plus large qu’est le déclin de l’hégémonie occidentale. De ce point de vue, les nouvelles politiques de la culture révèlent une véritable fragmentation politique et culturelle. Mais ce déclin constitue la base de la globalisation politico-économique et grâce à lui émergent des élites cosmopolites qui deviennent les hérauts du discours de globalisation. Ce discours fait à son tour partie de la polarisation de classe qui voit s’affirmer les nouvelles élites cosmopolites « hybrides » alors que s’éclipsent les pouvoirs locaux indigènes.

Mots-clés:

- Friedman,

- culture,

- politique culturelle,

- cosmopolitisation,

- indigénisation

Abstract

This article deals with the nature of cultural politics. The central argument is that culture forms are generated out of socially constituted experience, what I refer to as the experiential substrate of culture, and that the latter is itself elaborated in specific conditions of social existence that can be linked to global processes. The history of the culture concept is discussed in such terms, and the emergent salience of identity politics from the mid 1970’s is linked to a larger process of Western hegemonic decline. From the point of view of the larger system, the new cultural politics is an expression of real political and cultural fragmentation. This systemic decline is also the basis of real political economic globalization and the emergence of cosmopolitan elites that are the major bearers of the discourse of globalization. The latter is part of a process of class polarization that pits emergent cosmopolitan “hybrid” elites against downwardly mobile indigenizing locals.

Key words:

- Friedman,

- culture,

- cultural politics,

- cosmopolitanization,

- indigenization

Resumen

Este artículo analiza los determinantes de las políticas de la cultura. El argumento central es que las formas de la cultura surgen de la experiencia socialmente construida – lo que yo denomino como el substrato práctico de la cultural – que se vuelve visible en el contexto de la existencia social la cual está ligada a los procesos globales. Al abordar la historia del concepto de cultura en estos términos, demuestro que el surgimiento de las políticas identitarias a mediados de la década de los años 1970 está relacionado con un proceso más amplio que es el de la decadencia de la hegemonía occidental. Desde este punto de vista, las nuevas políticas de la cultura revelan una verdadera fragmentación política y cultural. No solo dicha decadencia constituye la base de la globalización político-económica sino que gracias a ella surgen elites cosmopolitas que se convierten en los heraldos del discurso de la globalización. Dicho discurso forma parte de la polarización de clase que constata la manifestación de las nuevas elites cosmopolitas “híbridas” mientras que se eclipsan los poderes locales indígenas.

Palabras clave:

- Friedman,

- cultura,

- política cultural,

- cosmopolitización,

- indigenización

Corps de l’article

Depuis le début du siècle dernier, les anthropologues ont tourné et retourné le concept de culture, et les acceptions généralement admises de ce terme ont connu des changements significatifs. D’aucuns déplorent aujourd’hui son appropriation par d’autres disciplines et mouvements sociaux, car ils y perçoivent une fragilisation du statut de la pensée anthropologique. Pour cette raison, il est important de prendre un point d’appui sur lequel nous pourrions faire usage du terme, tant du point de vue de la logique interne que de celui du contexte social, ce qui éclairerait nos pratiques sociales et cadres institutionnels comme ceux des autres. Le cheminement depuis l’autonomisation du concept de culture en tant qu’objet d’analyse jusqu’à son emploi dans les politiques identitaires ne peut être compris que si nous nous efforçons de maintenir une perspective critique et réflexive. Je suggérerai qu’il y a, dans cette trajectoire, une relation complexe mais systématique entre les changements de la réalité sociale, d’une part, et ceux du discours académique et des autres usages sociaux du concept de culture, d’autre part. Cela pourrait rendre compte à la fois de l’émergence simultanée des politiques de l’identité culturelle et des théories « culturalistes » ; de la coïncidence notable entre le phénomène de fragmentation culturelle et l’assaut postmoderniste donné aux grands ensembles ; et du déclin que semble connaître l’hégémonie occidentale parallèlement à l’essor du discours postcolonial.

Esquisse biographique du concept de culture

Je n’entreprends pas ici de présenter une analyse détaillée, mais entends suggérer les contours d’une série de changements dans les acceptions dominantes du concept. Il faut pour cela partir de son émergence officielle dans l’anthropologie américaine. Le 19e siècle est, bien entendu, une source historique importante pour aborder ces transformations, de même que s’avère cruciale la relation entre les notions de culture et de peuple. La notion de race, avant le développement de la biologie moderne, est une combinaison de ce que l’on pourrait appeler des traits physiques et des traits culturels souvent résumés par la notion de coutume. Un peuple ou une race peuvent être désignés selon des caractéristiques culturelles – linguistiques, religieuses ou autres – en même temps que physiques et même psychologiques. Cela constitue simplement un schéma classificatoire de la différence, similaire à ceux qu’avaient utilisés beaucoup de civilisations dans le passé pour organiser les populations comprises en leur sein. La classification de l’autre est partie intégrante du projet impérial et prend diverses formes. Les schèmes de classification européens ont une propriété particulière, liée à l’élan du modernisme au 19e siècle, ils sont évolutionnistes. Alors que le classement des peuples dans les empires chinois et arabes est avant tout spatial, en Europe, tout comme dans le monde antique méditerranéen, l’espace est converti en temps. Le « lointain » devient l’« arriéré ». Ainsi se déploie un schéma développemental, un ordre évolutionniste, qui conduit jusqu’au centre hégémonique. La réalité est bien sûr plus complexe, puisque les voisins présents au centre sont eux-mêmes catégorisés en fonction d’attributs semblables. L’équation peuple, race, culture est une constante du 19e siècle. Les considérations sur la capacité humaine à apprendre et se développer ne sont pas nécessairement inexistantes, mais elles n’entrent pas dans les hypothèses des schémas de classification, peut-être parce qu’elles ne font pas l’objet de débats intellectuels.

Un des changements majeurs intervient au sein même des écoles évolutionnistes. La définition célèbre (bien qu’elle ne soit pas tout à fait originale) de la culture par Tylor inclut tout ce qui est acquis, distinguant ainsi la culture de l’inné. Cette notion devient alors la pierre angulaire d’une nouvelle discipline. La reformulation que lui donne Boas (1920) jette les bases de l’anthropologie culturelle américaine. La culture est désormais un objet autonome d’investigation, indépendant de la nature et des caractéristiques biologiques de l’être humain. C’est une variable, une construction historique, une structure de signification et de cognition. Elle a deux acceptions différentes. La rupture avec la conception précédente transpose les hommes en animaux culturels dont les modes d’organisation sont indépendants de leurs caractéristiques biologiques. Cette définition générique de la culture joue un rôle capital dans la délimitation du territoire de l’anthropologie. L’acception différentielle dérive logiquement de cette définition générique bien que leurs histoires respectives soient distinctes. Les modes de vie spécifiques des êtres humains sont introduits dans la sphère d’étude en tant qu’exemples arbitraires de la capacité humaine à créer de la différence.

Cette idée trouve son prolongement dans la notion de la culture comme « supraorganique », bien qu’elle soit l’objet de débats très vifs entre les deux principaux disciples de Boas, Alfred Kroeber (1917) et Edward Sapir (1917). Était-ce là un pur éclair de génie, une révolution scientifique? Je ne pense pas. Au même moment, d’autres différenciations conceptuelles voient le jour. C’est l’époque où Durkheim argumente en faveur de l’autonomie du social (1947), le « fait social » étant, tout comme la culture de Boas, un objet en lui-même digne de considération, les phénomènes sociaux ne pouvant être déduits de la psychologie individuelle. Le « fait social » peut être mis en équivalence fonctionnelle avec « l’invention » du concept de culture.

De même, la psychanalyse émerge avec les travaux de Freud, à travers l’affirmation de l’importance des structures psychiques, du rôle de l’imaginaire dans la construction du soi, de l’action du langage et des processus sémantiques spécifiques que sont le déplacement et la condensation dans la formation de l’inconscient. Le conflit avec son collègue Breuer à propos de l’hystérie provenait de l’objection de Freud quant à la nécessité de vérité dans les rapports de ses patients (voir Freud et Breuer 1966). Enfin, Saussure (1916) établit la linguistique moderne par l’assertion de l’arbitraire du signe. Par ailleurs, Schoenberg invente une nouvelle forme de musique où la structure formelle prime sur le contenu, tandis que dans la peinture et la poésie abstraites, la forme devient un objet d’art en soi. Ces changements ont lieu en l’espace de deux décennies où voient le jour les Buddenbrooks de Mann, une histoire de décadence familiale et sociale, la Recherche du temps perdu de Proust, les descriptions par Kafka de l’aliénation dans la société bureaucratique moderne, et l’essai critique de Tönnies sur la Gemeinschaft et la Gesellschaft (1912). On assiste alors à une crise majeure de la modernité, l’expérience du monde comme une abstraction impersonnelle, rationnelle et déshumanisée. C’est aussi une période de crise économique, de restructuration et de conflit idéologique massif. La sociologie de Durkheim est clairement reliée à son appartenance au Parti Radical, dont l’idéologie corporatiste faisait de la société un organisme qui pouvait tomber malade et devait être traité en tant que tel. Son fonctionnalisme est compréhensible en ces termes.

On peut alors soutenir que l’émergence du concept moderne de culture fait partie d’une série de déconnexions et d’objectivations qui a eu lieu au tournant du siècle et s’est ancrée dans une transformation majeure des sociétés européennes et nord-américaines. La culture est une abstraction qui s’est déclinée sous diverses variantes au cours du siècle. Sa première acception comme une totalité de comportements acquis dans sa forme spécifiquement sociale est ensuite maintenue par les matérialistes et les évolutionnistes. White n’est pas le moindre qui a insisté autant sur le contenu symbolique de toutes les formes d’adaptation humaine que sur la relation fonctionnelle entre ce contenu et l’environnement, entre autres sa faculté à capter l’énergie. Pour Boas et beaucoup de ses disciples, la culture est une sorte de grille ou de code cognitif qui ordonne la totalité de la vie sociale. Pour les théoriciens de la personnalité et de la culture, celle-ci est inculquée à l’individu de telle manière qu’il devient l’expression de la socialisation culturelle. Cette vision extrême a été interprétée de manière erronée comme un essentialisme de l’anthropologie à laquelle on reproche de traiter les sujets individuels comme des clones culturels. Dans les années 1950 et 1960, la portée du concept de culture est nettement plus restreinte. À l’exception du néo-évolutionnisme et du matérialisme culturel dont les représentants conservent l’ancien concept, la culture se limite à la signification – soit sous la forme de symboles, de facultés cognitives ou de codes, pour ceux qui mettent en avant le « emic », soit comme de simples textes, pour ceux qui à l’instar de Geertz maintiennent la fusion implicite entre l’observateur et l’observé. Pour ce dernier, la vie sociale et ses objets sont réduits à des textes qui peuvent être lus « par-dessus les épaules » de ceux que l’on observe (1988). Ce développement nous amène à la critique plus récente de l’autorité ethnographique, autorité bien mieux exprimée, en fait, dans le textualisme de Geertz que dans le travail de Malinowski. Ce que d’aucuns ont appelé le tournant postmoderne, la critique des paradigmes modernes en particulier, et de la théorie en général, est déjà présent dans la suspicion entretenue par Geertz à l’égard de la théorie qui n’est pour lui qu’un modèle idiosyncrasique parmi d’autres. Mais ce qui n’est pas remis en question est le cadre lui-même dans lequel la culture est le tout.

Depuis les années 1980 a eu lieu une mutation des sciences sociales et humaines que je voudrais comprendre comme un changement de cap dans l’identité occidentale. Une série de trajectoires parallèles en témoigne. Elle est souvent désignée par l’expression « tournant culturel ». Jusqu’au milieu des années 1970, la perspective dominante était matérialiste et développementaliste. On trouve là l’identité moderniste qui a caractérisé l’histoire de l’hégémonie occidentale depuis le début du 19e siècle. Tout au long des deux siècles passés, l’évolutionnisme et le développe-mentalisme n’ont cessé de gagner en faveur, s’appuyant sur la croyance dans le progrès des conditions matérielles. Cette perspective s’est modifiée avec le déclin du modernisme. L’inclination développementaliste a commencé à disparaître, expression de la perte de la foi en l’avenir. Nous assistons à partir du milieu des années 1970 à une expansion rapide des politiques de l’identité culturelle. Ce processus, que j’ai détaillé ailleurs (Friedman 1994), consiste en la recherche et le rétablissement de racines définies par la culture. Celles-ci sont figées et indépendantes de la mobilité sociale des individus, qui tend à s’inverser à partir de ces années. Le développementalisme moderniste est éclipsé par un nouveau relativisme culturel. Ce n’est qu’un début. Vers les années 1980 apparaît une contestation de la rationalité scientifique, radicalisant la relativisation de la place de l’Occident et critiquant tout ce qui en relève. On le trouve proclamé dans l’article de Clifford critiquant « l’autorité ethnographique » (1983) qui fait écho à d’autres critiques similaires (Ekholm et Friedman 1980 ; Fabian 1983). L’article de Clifford s’inscrit dans une critique post-moderne plus générale de l’autorité scientifique et dans une série d’associations liant la culture à l’autorité anthropologique installée par le colonialisme, telle que la critique de l’orientalisme (Said 1979). Toutes ces critiques sont partie intégrante de l’émergence des études culturelles postcoloniales dont l’activité principale consiste à démontrer combien la plupart des catégories ayant trait à l’altérité sont des produits essentialisants des relations impérialistes. Le concept de culture est dès lors accusé de mettre en oeuvre ce type d’essentialisme, et l’on tente de le redéfinir comme un champ d’interprétations contestées. Cette déconstruction a beaucoup de vertus, mais elle est aussi un projet idéologique qui, par excès d’enthousiasme, banalise l’idée d’essentialisme en l’appliquant à tout et n’importe quoi. Sous couvert de postmodernisme, on enchaîne une suite d’associations qui revient à identifier culture avec essentialisme, avec nationalisme, avec racisme. L’État-nation est souvent jugé coupable et fournit la métaphore centrale à partir de laquelle toutes les classifications sont établies. Il est notable qu’en dépit de ce développement, le culturalisme[2] a persisté. La culture essentialisée est alors revêtue des dehors de l’hybridité ou de la créolité, des termes qui maintiennent et réduisent la culture à une sorte de signification substantivée qui se fond dans la mondialisation récente des flux culturels. La notion même de flux est évidemment dépendante de la réduction de la culture à une substance, ou même à un liquide. L’hybridité est opposée à la pureté, qui est projetée dans le passé, attribuée à un monde qui était encore une authentique mosaïque, où la culture ne « s’écoulait » pas. Il y a dans tout cela une autre tendance qui revient à réifier la culture de telle sorte que la base même, où se loge l’expérience de la production culturelle, est sapée. Cela rend l’ethnographie bien plus aisée, car il suffit de se concentrer sur des choses en mouvement, plutôt que sur les contextes sociaux dans lesquels elles sont constituées et se meuvent. On peut alors dire que les objets ont des vies sociales, tandis qu’en réalité, ce sont les vies sociales qui ont des objets. Par ricochet, la culture est transformée en une chose que l’on peut lire ou observer sans entretenir aucun rapport avec les informateurs et leurs mondes. C’est de cette manière que les cultures peuvent être définies comme hybrides, alors même que ceux qui sont censés y vivre n’en ont pas la moindre conscience.

Le substrat expérientiel de la culture et la culture comme produit

Le projet anthropologique pourrait se passer du mot « culture ». Si nous l’utilisons pour signifier les types de différences associées à des populations distinctes, il n’est qu’un outil de classification. On peut alors l’accuser d’essentialisation, puisqu’au lieu de se référer à un champ contesté, il renvoie à un sens partagé. Sahlins (1999) a démonté cet argument. Il avance d’abord que l’enjeu de la contestation est toujours quelque chose de partagé, sans quoi rien ne serait en jeu. Il ajoute que les anthropologues, y compris les relativistes classiques tel qu’Herskovitz ont toujours été conscients du degré auquel les participants à la culture la contestent et l’interprètent de diverses manières. Mais il faut noter que la culture comme signification peut tout aussi bien être appréhendée par le biais des différents types de représentations sociales en présence, que l’on peut décrire avec précision, et même analyser sans les unifier sous le terme « culture ». Le vrai problème du terme « culture » provient du fait qu’il renvoie à différents types de phénomènes. C’est ce qui a autorisé Geertz à mettre les technologies et les cosmologies sur le même plan, du moment qu’elles forment des textes à déchiffrer. Cette conception nivelle toutes les réalités spécifiques, puisqu’elle en fait des phénomènes de nature identique, et ignore leurs différences de propriétés qui se trouvent de la sorte juxtaposées. Si une structure sémantique n’est dotée que de propriétés sémantiques, une structure technologique possède aussi des propriétés physiques, tandis qu’une relation sociale inclut également les propriétés non intentionnelles de la pratique et de l’interaction qui ne peuvent être réduites à l’intention signifiante ou à l’action motivée.

Admettons que la culture au sens strict puisse être comprise comme purement différentielle. Il y a par exemple différentes manières de comprendre l’expression « vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». Subsiste alors un composant crucial de ce concept : la question du partage au sein d’une population donnée. Si la différence n’est qu’individuelle, alors l’anthropologie – du moins celle qui se veut sociale ou culturelle – est superflue. La psychologie individuelle suffit à rendre compte de ce genre de différence. Le concept de culture a une signification anthropologique en raison de sa nature collective, qu’il y ait ou non des contestations de sens, des divergences d’interprétation ou d’autres types de complexités. La question de l’expérience n’est pas souvent abordée dans les discussions portant sur la culture en général. Une anthropologie de l’expérience et du sujet est bien entendu établie de longue date par les travaux de Mauss, suivis par ceux de Bourdieu et relayés par une anthropologie cognitive récente[3]. Les approches phénoménologiques de l’expérience connaissent un intérêt croissant (Kapferer 1997 ; Csordas 1994), sans qu’il y ait un effort concerté pour les introduire dans la question des processus sociaux plus amples et dans celle de la production de la culture (pour une tentative, voir Friedman 1998, 2003)[4]. La plupart des auteurs saisissent la culture à travers ses manifestations tangibles : rituels, architecture, symboles, autres objets. Bien que ce soient des produits de l’activité humaine, la production de la culture est souvent exclue de la culture elle-même. Ici, nous sommes face à un problème sérieux qui est relié à la pluralité des phénomènes auxquels renvoie la culture au sens large. L’expérience partagée est en soi une relation complexe et on ne peut pas la comparer facilement aux produits culturels comme les monuments ou les artefacts technologiques. Pour parvenir à une solution, on pourrait concevoir la culture comme un processus qui relie les conditions sociales à la formation de l’expérience partagée et à la production et l’élaboration des interprétations de la réalité.

On peut suggérer que l’expérience sociale partagée, qui est toujours de nature culturelle, génère une tendance à interpréter le monde selon des modes similaires. Les interprétations en vigueur tendent alors à se répercuter positivement sur l’ensemble de la population. Il faut souligner que l’émergence d’interprétations dominantes, loin de ressortir à un phénomène statistique, dépend de la nature des relations d’autorité au sein de cette population. Le titre de cette section laisse entendre que l’expérience partagée constitue le substrat plutôt qu’une partie de la culture, car les propriétés de cette expérience sont plus générales que la forme particulière qu’elles prennent en tant que phénomènes interprétés. Il se trouve aussi que cette expérience partagée est produite dans les champs sociaux qui pourvoient aux bases de ce partage. Si on qualifie de « culturel » ce qui fait la spécificité des représentations, activités et produits, alors leur structuration en mondes sociaux est dépendante de leur résonance existentielle au sein d’une population qui entretient le même type d’expérience immédiate. La distinction entre l’expérience sociale partagée et la culture n’a pas pour but de suggérer une différence ontologique, mais de démarquer des aspects complémentaires et pourtant clairement différenciés de ce qui est entendu par « culturel ». L’expérience partagée est certes sujette à une multiplicité d’interprétations possibles, si bien que la spécificité du culturel est déjà présente en puissance au sein de la particularité de chaque situation existentielle. Il est important de noter que les objets produits au sein des vies sociales en sont potentiellement distincts (surtout s’ils sont ôtés de leur contexte), leur signification sociale ne pouvant être comprise qu’à l’intérieur de ces vies sociales.

Désordre, fragmentation et déclin hégémonique : le domaine politique

Il suit de l’argument qui précède que la production de la culture au sens de textes, représentations, cosmologies, etc. dépend des substrats existentiels à l’intérieur desquels ils sont produits. Si nous considérons les orientations successives de l’anthropologie, exposées au début de cet article comme relevant de la représentation, les changements dans ce champ pourraient être reliés à des changements plus généraux affectant la manière dont la réalité se construit dans d’autres domaines. Cela pourrait être mis en évidence de la manière suivante.

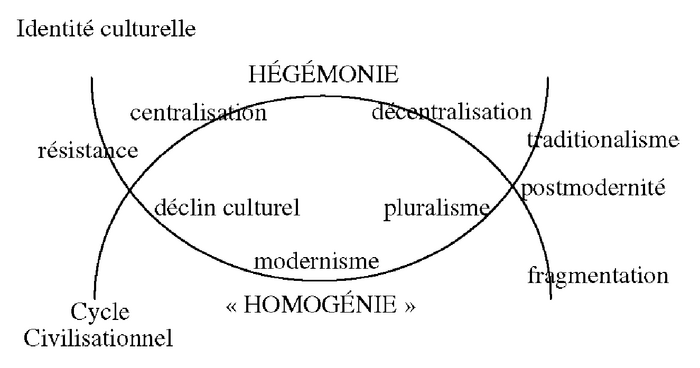

Figure 1

Cycles hégémoniques et identité culturelle

Le graphique (ci-dessus) que j’utilise depuis les années 1980 illustre une relation hypothétique entre l’hégémonie politique et économique et l’identité culturelle, dans laquelle l’une est la fonction inversée de l’autre. La montée de l’hégémonie est corrélée au déclin des identités culturelles et des unités politiques locales. S’il y a sans doute des résistances, la tendance est à la montée en puissance de l’hégémonie, ce qui entraîne le déclin des identités culturelles, soit par élimination physique, soit par intégration culturelle au sein du domaine hégémonique en expansion. Dans les États-nations occidentaux, cela s’est traduit par la domination du modernisme et d’un ordre culturel fortement assimilationniste. L’hégémonie va de pair avec le modernisme et l’évolutionnisme, ce qui suppose une représentation de la culture comme appartenant au passé et devant être dépassée par la modernité. Au cours d’une période d’hégémonie croissante, les groupes autochtones disparaissent par extermination ou par intégration sociale sous l’effet d’une assimilation ou d’une marginalisation. Notons que le relativisme culturel classique ne s’oppose pas aux prémisses de l’évolutionnisme. Ce sont deux facettes du même cadre d’interprétation sous-jacent, le premier n’étant que la négation des critères d’évaluation du second. Les cultures du monde sont ordonnées selon une échelle universelle de développement technologique, mais le développement lui-même est relativisé en fonction du progrès humain, ce qui ouvre la voie à la réévaluation d’autres cultures. Dans ce sens, le modernisme fonctionne comme paradigme dominant, organisant le champ des interprétations possibles, qu’elles soient favorables ou non au développement. Le déclin de l’hégémonie charrie une forme plus profonde de relativisation. Au cours de cette période de modernisme déclinant, le relativisme se fait plus radical et s’applique à tout ce qui relève de l’Occident, en commençant par la relativisation de l’entreprise scientifique dans sa totalité. On dénie aux discours occidentaux, dont l’anthropologie, leur position privilégiée d’universalité et d’objectivité. Ils sont réduits à des discours locaux et relativisés. Le savoir scientifique qui s’auto-confère une autorité et une portée universelle est jugé prétentieux. On lui substitue des termes tels que « sagesse ». Les autres sociétés sont réduites à une somme de différences culturelles incommensurables, insaisissables par le savoir occidental.

Ce changement semble être systématique en Occident malgré les multiples résistances qu’il rencontre. Il se produit simultanément un changement plus large des identités. À partir du milieu des années 1970, légèrement plus tôt dans certains endroits, avec un peu de retard dans d’autres, le déclin de la confiance dans l’avenir se voit remplacer par un retour aux sources culturelles. En France, le centre du modernisme, des pans croissants de la population s’intéressent à l’époque prémoderne ou s’enthousiasment pour les Celtes. On parle de plus en plus de retrouver ses racines. Le régionalisme refait surface, de la Bretagne à l’Occitanie, et le recours de plus en plus fréquent au concept de l’ethnicité est ensuite supplanté par un discours sur le multiculturalisme. Des phénomènes semblables se produisent dans toute l’Europe au cours de cette période. La série télévisée allemande Heimat, étude semi-ethnographique de la vie en Allemagne au cours de ce siècle, rencontre un énorme succès. De longues files de voitures attendent à l’entrée de Trier, la ville natale de Marx, mais ce n’est pas pour lui que viennent les touristes. C’est le cadre où la série a été filmée qui les attire. Des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, il y a eu une progression constante d’une série d’identifications parallèles : autochtones, nationales, régionales, immigrées. La réapparition des identités régionales en Europe a surpris de nombreux chercheurs qui tenaient auparavant leur disparition pour acquise. Ce retournement subit est visible sur le graphique précédent. Cette résurgence a lieu au moment où les identités autochtones des ères de domination occidentale renaissent et revendiquent des droits culturels et politiques. Le nombre de peuples s’identifiant comme autochtones s’étend rapidement. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un phénomène biologique, mais d’un processus massif de ré-identification culturelle.

L’immigration vers les centres de l’Occident s’est considérablement accrue pendant les années 1970, alors que leurs économies entament leur déclin. Au début de la décennie, l’immigration de travailleurs laisse place à l’entrée massive de réfugiés. Cette migration est liée à la crise mondiale d’accumulation de cette époque. L’exportation massive de capital et la réduction de l’imposition au niveau national sont liées aux crises de l’économie et celles qui en découlent ailleurs dans le monde. La désintégration de l’empire soviétique entraîne une fragmentation interne et des conflits armés, tandis que l’amenuisement de l’aide aux États africains engendre une catastrophe économique et une prolifération de la violence. Cette violence et une pauvreté croissante mènent à des déplacements massifs en particulier sous la forme de migrations vers les centres du système-monde. Tout cela se produit au cours de la période de déclin dans ces centres qui se manifeste par la baisse des investissements dans le secteur public, une mobilité sociale descendante, tendances qui se prolongent au cours même du boom financier de la fin des années 1980 et qui amplifient la polarisation entre la prospérité grandissante d’un segment de la population et l’appauvrissement du reste. Cette situation génère fatalement des conflits de classe autant que des conflits ethniques. Les populations immigrées rencontrent un État-nation occidental en voie de fragmentation où le multiculturalisme est devenu la nouvelle idéologie dominante et où l’identité nationale est de plus en plus ethnicisée. Dans cette situation, le processus migratoire est lui-même ethnicisé ou diasporisé. La relation économique, culturelle, familiale et maritale au pays d’origine devient un aspect central des communautés immigrées dans des conditions où le taux de chômage est élevé et l’intégration au pays d’accueil fragilisée. Le multiculturalisme, les élites et souvent l’État initient des politiques qui renforcent encore cette tendance. Ces processus simultanés et parallèles peuvent se résumer comme il suit.

Le déclin de l’hégémonie mentionné ci-dessus est le produit de la décentralisation du capital. Celle-ci entraîne un déclin économique au centre affectant des portions significatives de la population, et sème le désordre dans les zones abandonnées du centre et de la périphérie. Cela crée une mobilité descendante, la crise économique favorisant l’apparition de problèmes identitaires. Le déclin du modernisme est étroitement corrélé à l’impossibilité de maintenir une perspective d’avenir basée sur la rupture avec le passé et la tradition, et d’investir dans le changement, la nouveauté, le développement social et personnel. Ce déclin s’accompagne d’un retour aux racines, à l’ethnicité et à d’autres identités collectives, qu’elles soient ethniques ou religieuses, qui comblent le vide laissé par le retrait de l’identité moderniste[5]. Ce nouvel enracinement trouve son origine dans les politiques de la culture et la fragmentation politique qui se répandent au sein du centre moderniste. Cela prend les formes suivantes :

L’indigénisation : lorsqu’il y a des populations autochtones dans les États territoriaux, celles-ci réinstaurent leurs traditions et proclament leurs droits en tant qu’autochtones. Les mouvements du Quart Monde constituent un phénomène global, institutionnalisés à travers les organismes des Nations Unies, comme le Conseil mondial des peuples autochtones. L’expression démographique de ce phénomène est significative. L’effectif des populations indiennes d’Amérique du Nord a plus que doublé entre 1970 et 1980. Ce phénomène relève pour une grande part d’une réidentification. Cinq nouvelles tribus sont apparues au cours de la même période.

-

La nationalisation : les États-nations européens se sont ethnicisés, passant graduellement d’une identité formelle citoyenne-moderniste à une identité basée sur des racines historicisées. La consommation en quantité croissante d’ouvrages historiques en est une preuve. En France, ceux qui traitent de l’époque médiévale, de la civilisation celtique, de tout ce qui précède l’État moderne sont au premier rang des ventes. Tout cela se pare d’indigénisme surtout en l’absence de concurrence de la part d’autres populations autochtones. Les mouvements de la « nouvelle droite » en France, en Italie et en Allemagne véhiculent des idéologies similaires à celles du Quart monde. Elles ont un contenu anti-universaliste, anti-impérialiste et fortement multiculturaliste. Ainsi Alain de Benoist, porte-parole de la nouvelle droite, affirme :

Given this situation, we see reasons for hope only in the affirmation of collective singularities, the spiritual re-appropriation of heritages, the clear awareness of roots and specific cultures […]. We are counting on the break up of the singular, whether this occurs in the rebirth of regional languages, the affirmation of ethnic minorities or in phenomena as diverse as decolonization [whether in the] affirmation of being back, the political pluralism of Third World countries, the rebirth of a Latin American civilization, the resurgence of an Islamic culture, etc.

De Benoist 1980, cité dans Piccone 1993-1994 : s.p. La régionalisation : le niveau infra-national est en hausse depuis le milieu des années 1970. Après avoir présumé pendant plusieurs décennies que l’assimilation s’imposait pour résoudre les problèmes ethniques et évalué en combien de générations les minorités ethniques se dissoudraient dans les populations nationales, beaucoup de chercheurs en sciences sociales ont assisté avec stupeur au mouvement des années 1970 (Lijpart 1977). L’affaiblissement des projets nationaux en Europe est de plus en plus évident. L’Écosse, les Cornouailles, la Bretagne, l’Occitanie, la Catalogne sont aujourd’hui relayées par la Ligue du Nord et par un lobby à l’échelle européenne pour une Europe des régions plutôt que des États. Le morcellement de l’ancien bloc de l’Est se poursuit avec violence en Asie centrale et en Europe du Sud.

L’ethnicisation des immigrés : les projections précédentes concernant les identités régionales en Europe étaient semblables aux visées assimilatrices-intégratrices à l’égard des minorités immigrées, surtout aux États-Unis. La tendance apparente vers l’intégration s’est brisée et retournée à la fin des années 1960 lorsque la multiethnicité du Black power puis du Red power ont trouvé un appui auprès de la masse et des élites (la Fondation Ford s’est fortement impliquée dans les projets communautaires locaux). Ce type de projets est actuellement soutenu par l’État dans beaucoup de pays occidentaux ; parallèlement, les politiques de l’identité ont conduit à ce que certains ont appelé des « guerres culturelles » et à la remise en cause de l’unité voire de l’existence de l’État-nation. La question du processus de diasporisation émane simplement de l’ethnicisation des connexions transnationales, au point que les communications, les relations sociales et économiques mènent davantage à l’institutionnalisation transfrontalière qu’à la constitution de minorités immigrées distinctes. La diasporisation est simplement l’ethnicisation du processus migratoire. Elle se distingue en cela des processus de fragmentation, puisqu’elle se structure à l’échelle globale aux niveaux infra- et transnationaux.

Le processus de fragmentation n’est pas particulièrement paisible. En 1993, par exemple, on dénombrait 52 conflits violents majeurs dans 42 pays, les plus graves se déroulant en Europe de l’Est, en Asie centrale et en Afrique. La moitié de ces conflits avaient éclaté depuis au moins une décennie (UNRISD 1995 : 14). Cette situation diffère beaucoup de celle de la guerre froide où la division était plus simple et le système-monde plus étroitement contrôlé. Il faut remarquer que la grande majorité des conflits sont infra-nationaux et non internationaux, signalant ainsi le degré avancé de fragmentation des unités politiques dans le monde.

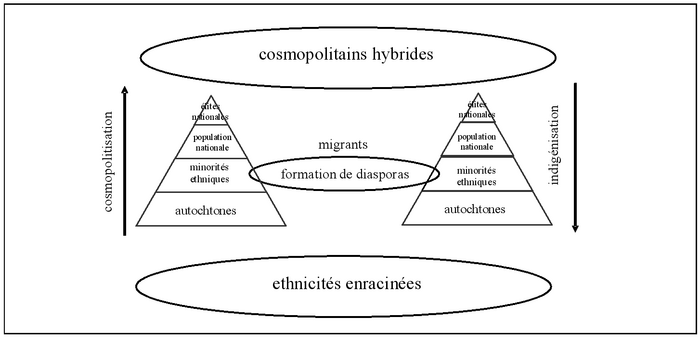

Ce développement, exposé à la figure 2, marque la transition de l’État-nation assimilateur vers l’État multiculturel. Le multiculturalisme sous l’égide des politiques de la culture génère un État multiethnique, et dans le même temps, se déploie une polarisation de classes où les nouvelles élites se définissent de plus en plus en termes de cosmopolitisme. Ces dernières se départissent du « nation » de l’État-nation, tandis que l’État devient un État territorial non national régissant une population multi-ethnique. Hardt et Negri proposent à cet égard une analyse pertinente de l’Empire émergent qui gouverne une « multitude » d’ethnicités mélangées (2000). Ces auteurs prédisent un monde où la classe ouvrière sera remplacée par une population flexible et nomade, un monde qui échappe à l’emprisonnement de l’État-nation qu’ils jugent fondamentalement réactionnaire. Le pouvoir n’y sera pas incarné en un point donné mais sera diffus et omniprésent. Un ordre politique global dépourvu de centre règnera sur un monde de différences. La notion d’empire est implicite dans l’identification des cosmopolites qui récusent la relation à une souveraineté nationale ou à tout ce qui pourrait de près ou de loin ressembler à un « peuple ». Ce dernier est assimilé aux « classes dangereuses », enracinées, nationalistes et sur la défensive, fermées en comparaison des élites ouvertes et tolérantes. L’ordre social de cet État émergent peut être représenté comme suit :

Figure 2

Cosmopolitisation, indigénisation et mondialiation

Il est à noter que les catégories de la figure 2 ne sont pas figées, mais ne font qu’indiquer les positions relatives dans le double processus de mobilité ascendante et descendante. La fragmentation précédemment évoquée se produit au niveau inférieur de l’ordre social. L’enracinement est une pratique spécifique aux secteurs déclinants ou marginalisés de l’État territorial, même s’il ne s’agit pas d’une simple réaction à l’évolution de la situation économique. Ainsi l’ethnicisation des minorités régionales et immigrées ainsi que la diasporisation de ces dernières font partie du même phénomène d’indigénisation que celui des « vraies » populations autochtones. Ce sont des populations qui s’indigénisent en se créant des racines, une histoire et une délimitation spatiale. Il s’agit là d’une pratique, d’un processus d’identification, plus que de l’expression d’éléments culturels potentiellement ou réellement présents. L’émergence des Indiens Washitaw au sud des États-Unis en témoigne. Ces noirs se sont identifiés comme les Amérindiens originels, installés sur le territoire alors qu’il était encore relié au continent africain. Ils se sont dotés d’un site Internet et ont une impératrice à leur tête, sont alliés aux miliciens de la Republic of Texas, et se déclarent pro-Nazis. Leurs ennemis sont Washington, les multinationales, le pape, les Juifs, et tous les projets cosmopolites de gouvernement mondial. Leur but, tout comme celui des racistes blancs de la Republic of Texas, est de constituer un État-nation souverain.

Ailleurs, l’identité concerne l’inclusion de l’ensemble des différences présentes dans le monde. Elle se manifeste par la consommation de ces différences, en premier lieu sous la forme d’une accumulation d’objets mercantiles qui meublent les espaces sociaux et privés des élites. Transparaît ici une composante essentielle du multiculturalisme qui, au contraire des politiques de la différence, est une appropriation de l’altérité comme partie de l’identité des élites. C’est une identité fondée sur l’inclusion de la différence dans le soi, et donc une forme d’hybridité, une simple juxtaposition d’objets culturellement disparates à l’intérieur du même espace identitaire. Cet espace peut se réduire au corps de telle manière que les sujets individuels se proclament hybrides. Il peut aussi être confiné à l’espace social, auquel cas il devient le mode de description d’un multiculturalisme qu’on dit « flexible » et dont les éléments culturels sont réciproquement transférés entre unités culturelles séparées[6]. Chacune de ces deux options tend à dépolitiser les différences culturelles voire à les esthétiser en les réduisant à n’être qu’un même ordre de phénomène, ce que Wilk a nommé des « structures de différences communes » (1995). Des différences de ce genre ne présentent pas de danger pour ceux qui se les approprient. Elles sont digérées, intégrées dans les espaces de vie cosmopolites. Elles sont dépourvues de stratégies sociales, de modes radicalement différents d’appréhender le monde, de formes divergentes d’intentionnalité, de tout ce qui pourrait causer de l’anxiété à leurs collectionneurs, bref la malédiction de la momie.

Il est important de noter que deux processus distincts travaillent les transformations de l’identification exposées ci-dessus. J’ai suggéré qu’il y a, d’une part, une tendance à l’ethnicisation fragmentaire dans la moitié inférieure de l’ordre social et, d’autre part, une cosmopolitisation hybride dans la moitié supérieure, toutes deux transparaissant dans le contexte plus large du déclin hégémonique dépeint dans le graphique no1. Ce déclin implique un affaiblissement de la hiérarchie culturelle qui unissait les auto-représentations de l’État centralisé aux classes inférieures et aux populations périphériques. C’est pourquoi le nouveau nationalisme qui procède de la marginalisation et du déclassement social a souvent une orientation anti-étatique. Certains aspects du racisme White Power sont authentiquement transnationaux dans la mesure où ils visent à créer un mouvement racial global plutôt qu’un renforcement de l’État national. Cela peut être le signe d’une diminution de l’attraction qu’exerce l’État-nation comme source d’identité collective. De même, la montée des organisations autochtones et autres identités culturelles n’est pas uniquement une question de position sociale. Elle résulte tout aussi fortement du relâchement de la centralité idéologique et de l’espace hiérarchique qui reliait auparavant les groupes et les individus dans un continuum allant des sous-développés, des pauvres et des marginalisés aux développés, riches et civilisés. La montée du terrorisme international ne peut être simplement liée à l’appauvrissement économique. La preuve flagrante en est que ceux qui sont recrutés pour participer à des actes terroristes sont souvent des individus de classe moyenne bien intégrés socialement. Les conflits entraînés par l’hégémonie déclinante suffisent peut-être à déclencher des réactions, même au sein de ces couches sociales. Mais le noyau de l’idéologie exprime nettement une opposition à l’Occident décadent et le souhait de remplacer l’ordre mondial actuel par un ordre réglé selon la Charia, avec l’établissement d’un nouveau Califat. Je pense que l’émergence de ce nouveau type de contestation du pouvoir hégémonique se produit au cours des phases de déclin. La trajectoire des mouvements autochtones exprime le même projet d’opposition et de désengagement du système mondial moderne. Comme l’indique la figure 1, ce type de mouvements émerge durant les périodes de fragmentation hégémonique et constitue l’expression même de cette fragmentation. L’explication pourrait s’arrêter au constat d’une protestation – et même d’une réaction à l’oppression – grandissante, mais ce phénomène serait mieux compris si on le percevait comme un succès croissant de la protestation alors même que décline l’agression en situation d’hégémonie.

Retour à l’anthropologie

Nous avons avancé que la montée des politiques de l’identité culturelle, qu’elle soit autochtone ou « civilisationnelle », est un aspect intrinsèque du déclin hégémonique. Le même processus peut être attribué aux transformations internes de la discipline anthropologique. Comme l’exposé de l’histoire du concept de culture débute beaucoup plus tôt, je ne m’occuperai que de la période la plus contemporaine en gardant à l’esprit que des parallèles du même type peuvent être dressés pour d’autres ères. La postmodernisation des sciences humaines et sociales commence au milieu des années 1970. Le processus est entamé par le détournement de la culture vers la signification et le texte. Suit un assaut contre l’autorité ethnographique et la notion d’unité de la culture. En somme, la culture-comme-signification devient centrale alors qu’elle est simultanément fractionnée en petites entités. Sa cohérence même est remise en question. Cela peut faire sens pour ceux qui se sont engagés dans cette critique, mais la question se pose de savoir pourquoi le thème a remporté un tel succès. Pour obtenir une réponse, un pont avec le monde réel est utile. À cette époque une remise en question de l’autorité de l’État moderne apparaît avec force au sein des mouvements autochtones, régionaux et immigrés. Aux yeux des anthropologues, la discipline se trouve délégitimée par les réclamations autochtones de souveraineté. L’amplification de la voix autochtone est un aspect de la montée des politiques de l’identité culturelle dans ces années. Aussi peut-on considérer que la critique anthropologique du concept de culture exprime des tendances plus générales. La critique de « l’autorité ethnographique » au sein de l’université coïncide avec le moment où l’autorité des anthropologues est réellement contestée par les mouvements autochtones. Les anthropologues se retranchent alors derrière les différentes versions du « constructionnisme » et de « l’inventionnisme » qui cherchent à prouver l’inauthenticité des mouvements autochtones, réaffirmant ainsi leur autorité ethnographique. L’immigration à grande échelle dans les années 1980 et 1990 procure un retour de l’offre d’expertise culturelle sur le marché anthropologique, soutenu par la vague de l’idéologie multiculturaliste. Cette notion offrait un parfait écho au relativisme culturel, mais les choses allaient changer assez vite.

Un autre aspect du multiculturalisme trace une verticale sociale du sommet de laquelle le monde des différences peut être contemplé, la totalité de ces différences pouvant définir ensemble une réalité nouvelle. L’anthropologie mondialisante de la fin des années 1980 exemplifie un nouveau positionnement dans le champ : on nie les différences plus profondes associées avec la culture, les différences ne diffèrent plus. Elles sont désormais subsumées sous un monde unique où elles ne sont plus que la localisation du global, son actualisation instantanée. Si le local fait partie de la culture globale, sa spécificité et son statut en tant qu’acteur authentique peuvent lui être déniés, et tous ceux, anthropologues et populations autochtones, qui ont insisté sur l’existence de stratégies locales, risquent de se voir placés dans le camp de l’ennemi ou accusés d’être mal informés. Ainsi Meyer et Geschiere semblent-ils admonester les anthropologues et leurs sujets d’étude : « l’obsession des anthropologues pour la fermeture est comparable à la façon dont les gens qu’ils étudient tentent de contrer des flux globaux qui sont semble-t-il illimités » (1999 : 3).

Il peut paraître étonnant que les gens que nous étudions se méprennent tout autant que nous dans leur recherche de la fermeture. Cette tentative pour redéfinir le monde social sans le support de données ethnographiques caractérise beaucoup de travaux issus de cette anthropologie globalisante. Malkki (1992) par exemple, départage les « Hutu » réfugiés en Tanzanie après à la guerre au Burundi entre « nationaux » qui étaient demeurés dans le camp et « cosmopolites » qui avaient réussi à se rendre dans la ville voisine de Kigoma et ne se présentaient pas comme Hutu (pour quelle raison, pourrait-on se demander). Elle pousse l’idéologie encore un peu plus loin en critiquant ce qu’elle qualifie de support moral aux peuples autochtones et se demande pourquoi ceux-ci recevraient moins d’importance ou de valeur que les migrants (ibid. : 29). Mais il y a plus. L’idée même de réfugiés ou d’apatrides, de personnes déterritorialisées, est attaquée pour son caractère occidental. Malkki suggère qu’elle a conduit à dresser une carte du monde sur laquelle les cultures sont territorialisées et même enracinées dans des localités spécifiques. Cela crée une certaine notion de pureté ou peut-être d’homogénéité qui, en plus d’être à l’origine du mal et de la violence, génère aussi des catégories de non-appartenance dans lesquelles on peut placer les réfugiés, ce qui aboutit à stéréotyper leur situation. Reprenant le très chic « rhizome » de Deleuze et Guattari (1987), elle émet l’hypothèse que ce terme pourrait s’appliquer à la déterritorialisation, entendu comme un phénomène positif (bien qu’elle se garde de considérer le déplacement comme tel). Ses « cosmopolites » sont ainsi dotés de la capacité à défier l’ordre de l’État-nation (à supposer que le Burundi et la Tanzanie en soient des exemples pertinents). L’accent mis sur le rapport au « pays natal » et au « degré d’autochtonie » (ibid. : 38) éclipse un autre phénomène cosmopolite, « la multiplicité d’attachements que les gens nouent avec les endroits au travers de l’existence qu’ils y mènent, du souvenir et de l’imagination » (ibid. : 38).

J’émets l’hypothèse que le succès de ce type de déclarations dérive de leur résonance au sein des élites globalisées et de leurs aspirations. J’ai suggéré ailleurs que ces représentations sont spontanément produites dans les secteurs en cours de mondialisation du système-monde occidental : parmi les consultants internationaux, les membres des organisations élitistes internationales, des médias globaux, etc. Ces idées ne sont pas l’aboutissement d’une recherche scientifique mais relèvent du processus de formation de l’hégémonie idéologique. Dans des travaux antérieurs (Friedman 2000, 2002) j’ai exposé des données montrant l’existence d’une interprétation générale du monde qui ne plonge pas ses sources dans les recherches mais dans les conditions culturelles changeantes des élites montantes. Elle représente une identité cosmopolite émergente qui, surplombant le monde, s’en approprie les différences pour en faire une part essentielle de son auto-définition. Les catégories : ouvert, tolérant, hybride, créole, translocal, transnational, transculturel sont des mots clés de ce discours. « Trans-quelque chose » est opposé à l’absolutisme ethnique, au nationalisme, au localisme, et pire encore, à l’indigénisme, bref à tout ce qui ressort des « classes dangereuses ». Cette approche suppose une critique de la culture fondée sur le postulat que ce concept a été mal construit par l’identité nationale ; celle-ci doit être remplacée par une notion de culture comme phénomène hybride et ouvert. Si des personnes réellement existantes pratiquent la fermeture, alors elles sont dangereusement bornées et ne sont pas au courant de l’infinité du monde. Ce sont les béotiens de l’anthropologie cosmopolite. La résonance de cette image éclaire la popularité des attaques contre les stratégies locales. Un exemple en est fourni par la façon dont l’anthropologue J. Kelly a dénigré les militants autochtones hawaiiens en les comparant aux immigrants japonais à Hawaii qu’il juge bien supérieurs (Kelly 1995), se référant, sans peut-être en avoir conscience, à la population la plus endogame des îles qui a atteint une position inégalée de pouvoir politique et économique. La popularité du récent Empire (Hardt et Negri 2000), qui en est à sa 6e réédition aux États-Unis, auprès des élites politiques et culturelles – qui d’ordinaire ne produisent pas de communications d’ordre scientifique – en est le signe le plus frappant. La position de ses auteurs est identique à celle des « mondialisateurs ». « Le nomadisme et le métissage [miscengenation] apparaissent ici comme les figures de la vertu, comme les premiers processus éthiques sur le terrain de l’Empire » (ibid. : 362). Et à l’opposé, « [l]a célébration actuelle du local peut être régressive et fasciste lorsqu’elle résiste à la circulation et aux mélanges, renforçant les murs de la nation, de l’ethnicité, de la race, du peuple, etc. » (ibid.).

L’idéologie globalisante n’est que l’une de celles qui sont produites dans la situation contemporaine. Il y a pléthore d’idéologies nationalistes et indigénistes et une pluralité d’interprétations du monde. Les interprétations culturelles de l’époque actuelle sont toutes des formes de politiques de la culture, et cela inclut les discussions récentes autour du concept de culture lui-même. Entre les anthropologues qui se plaignent de l’appropriation et de la mauvaise interprétation de la notion de culture, et ceux qui rejettent en bloc le concept de culture, en passant par ceux qui le redéfinissent comme une contestation ou une hybridité, la politique entre en jeu. L’histoire du concept de culture et celle des politiques de l’identité culturelle dans le monde réel semblent pouvoir être mises en parallèle.

Parties annexes

Notes

-

[1]

La dynamique durkheimienne renvoie à la place centrale du déterminisme social dans le traitement de certains aspects des identités politiques collectives et des discours académiques. Il n’est pas question de réductionnisme au sens où le contenu de quelque discipline ou identité particulière serait déduit des conditions sociales, mais de certains cadres de référence, dont la compréhension ne peut se faire qu’en fonction de leur logique interne, et qui résonnent positivement dans des conditions historiques précises, lorsqu’ils commencent à « faire sens ». Il n’y a aucune intention de s’associer à ce qui fit l’objet à juste titre de nombreuses critiques, à savoir le fonctionnalisme statique impliqué dans la sociologie durkheimienne.

-

[2]

Certains ont avancé des arguments en faveur de la suppression de ce concept, mais nous ne pouvons le développer ici faute de place (voir Abu-Lughod 1991 ; Wikan 1991 ; Brumann 1999).

-

[3]

Il existe un corpus important et d’excellente qualité, mais qui ne touche pas directement à la question qui me préoccupe ici, celle des relations entre les niveaux de la réalité sociale. Voir Turner et Bruner (1985), Wiener (1991), Wikan (1991).

-

[4]

Il faut mentionner une tradition plus ancienne de la sociologie et de la philosophie, notamment l’ouvrage crucial de Mannheim (1983) et les travaux de sociologues et psycho-sociologues tels que Schutz (1967) et Scheler et Frings (1974) influencés par la phénoménologie.

-

[5]

Il est à noter que ce n’est pas une réaction à la mondialisation mais à l’échec des projets modernistes, non pas une barrière défensive mais un repli sur des bases plus sûres.

-

[6]

L’idée d’unités culturelles flexibles est paradoxale puisque le transfert de la culture d’une unité culturelle à l’autre, en quelque sorte, mène à une situation où les cultures ne sont plus identifiables comme telles. L’hybridation complète présuppose son contraire, l’homogénéisation, puisque tous les « blocs » culturels constitués précédemment atteignent le même degré de « mélange ».

Références

- Abu-LughodL., 1991, « Writing against Culture » : 137-162, in R. Fox (dir.), Recapturing Anthropology. Santa Fe, S. A. R. Press.

- Boas F., 1920, « The Method of Ethnology », American Anthropologist, 22 : 311-321.

- Brumann C., 1999, « Writing for Culture : Why a Successful Concept Should Not Be Discarded », Current Anthropology, 40 : 510-517.

- Clifford J., 1983, « On Ethnographic Authority », Representations, 1 : 118-146.

- Csordas T. (dir), 1994, Embodiment and Experience. Cambridge, Cambridge University Press.

- De Benoist A., 1980, « Le totalitarisme raciste », Éléments, 33, février-mars, s.p.

- Deleuze G. et F. Guattari, 1987, Thousand Plateaux. Chicago, Chicago University Press.

- Durkheim É., 1947, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, Gallimard.

- Ekholm K et J. Friedman, 1980, « Towards a Global Anthropology » : 61-76, in L. Blussé, H. Wesseling et C. Winius (dir.), History and Underdevelopment. Leyde et Paris, Center for the Study of European Expansion.

- Fabian J., 1983, Time and the Other. New York, Columbia University Press.

- Freud S. et J. Breuer, 1966, Studies on Hysteria. New York, Avon.

- Friedman J., 1994, Cultural Identity and Global Process. Londres, Sage.

- —, 1998, « Knowing Oceania or Oceanian Knowing: Identifying Actors and Activating Identities in Turbulent Times » : 37-66, in V. Keck et J. Wassmann (dir.), Pacific Answers to Western Hegemony : Cultural Practices of Identity Construction. Oxford, Berg.

- —, 2000, « Des racines et (dé)routes », L’Homme, 157 : 187-206.

- —, 2002, « From Roots to Routes : Tropes for Trekkers », Anthropological Theory, 2, 1 : 21-36.

- —, 2003, « Introduction » : 1-12, in I. Hoëm, et S. Roalkvam (dir.), Oceanic Socialities and Cultural Forms. New York, Berghan Books.

- Geertz C., 1984, « Anti-anti relativism », American Anthropologist, 85 : 263-278.

- Hardt M. et A. Negri, 2000, Empire. Cambridge, Harvard University Press.

- Herskovitz M., 1938, Acculturation : The Study of Culture Contact. Gloucester, JA Peter Smith.

- Kapferer B., 1997, The Feast of the Sorcerer : Practices of Consciousness and Power. Chicago, University of Chicago Press.

- Kelly J., 1995, « Diaspora and World War, Blood and Nation in Fiji and Hawaii », Public Culture, 7, 3 : 475-497.

- Kroeber A., 1917, « The Superorganic », American Anthropologist, 19 : 163-213.

- Lipjart A., 1977, « Political Theories and Explanations of Ethnic Conflict in the Western World : Falsified Predictions and Plausible Postdictions » : 46-64, in M. Esman (dir.), Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca, Cornell University Press.

- Malkki L., 1992, « National Geographic : The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees », Cultural Anthropology, 7, 1 : 24-44.

- Mannheim K., 1983, Structures of Thinking. Londres, Routledge et Kegan Paul.

- Meyer B. et P. Geschiere, 1999, Globalization and Identity : Dialectics of Flow and Closure. Oxford, Blackwell.

- Piccone P., 1993-1994, « Confronting the French New Right : Old Prejudices or a New Political Paradigm? », Telos, 98-99 : 3-22.

- Sahlins M., 1999, « Two or Three Things that I Know about Culture », Journal of the Royal Anthropological Institute, 5 : 399-421.

- Said E., 1979, Orientalism. New York, Pantheon Books.

- Sapir E., 1917, « Do We Need a Superorganic », American Anthropologist, New Series, 19, 3 : 441-447.

- Saussure F. de, 1916, Cours de linguistique générale. Paris, Payot.

- Scheler M. et M. S. Frings, 1974, Max Scheler (1874-1928) : Centennial Essays. La Haye, Nijhoff.

- Schutz A., 1967, The Phenomenology of the the Social World. Evanston, Northwestern University Press.

- Tönnies F., 1912, Gemeinschaft und Gesellschaft : Grundbegriffe der reinen Soziologie. Berlin, K. Curtius.

- Turner V. et E. Brunner (dir.), 1985, The Anthropology of Experience. Urbana, University of Illinois Press.

- UNRISD, 1995, States of Disarray. The Social Effects of Globalization. Londres, Banson.

- Wiener J. F., 1991, The Empty Place. Poetry, Space and Being among the Foi of Papua New Guinea. Chicago, University of Chicago Press.

- Wikan U., 1991, « Toward an Experience-Near Anthropology », Cultural Anthropology, 6 : 285-305.

- Wilk R., 1995, « Learning to be Local in Belize : Global Systems of Common Difference » : 110-133, in D. Miller (dir.), Worlds Apart : Modernity through the Prism of the Local. Londres, Routledge.

Liste des figures

Figure 1

Cycles hégémoniques et identité culturelle

Figure 2

Cosmopolitisation, indigénisation et mondialiation