Résumés

Résumé

Ce texte applique la démarche éthique aux conséquences de l’interdiction de la clitoridectomie en pays kikuyu. Dans un premier temps, il présente cette démarche en distinguant les concepts d’éthique et d’éthos (ou de moralité locale) afin de saisir les enjeux moraux de l’interdiction de la clitoridectomie. Ce cadre conceptuel permet alors d’aborder la question de la clitoridectomie en pays kikuyu en décrivant l’idéal de soi « traditionnel » kikuyu pour en construire l’éthos. Il décrit le système de valeurs kikuyu pour souligner l’importance de ce rite de passage dans l’accomplissement de soi. Il évoque les tentatives des missionnaires pour interdire la clitoridectomie au nom des principes chrétiens et civilisateurs dans les années trente, avant de mentionner l’irruption de l’éthique des droits de l’homme dans ce débat après l’Indépendance. L’article montre comment cette moralité locale s’articule aux systèmes de valeurs « importées », qu’ils soient religieux ou laïques. Il souligne en conclusion la difficulté d’instaurer un dialogue des éthos kikuyu et chrétien avec l’éthique de droits de l’homme, d’une part, et les conséquences sociales de l’interdiction de la clitoridectomie sur le statut des femmes, d’autre part.

Mots clés:

- Droz,

- clitoridectomie,

- démarche éthique,

- éthos,

- kikuyu,

- droits de l’homme

Abstract

This article applies the ethical approach to the prohibition of female circumcision in Kenya. First, I describe the ethical approach and define the concepts of ethic and ethos (or local morality). Then, I highlight the moral elements at stake in the historical process of the prohibition of clitoridectomy. To do so, I present the Kikuyu ethos and show how the circumcision ritual was intimately embedded in the Kikuyu local morality. In Kikuyuland, Missionaries projected to eradicate clitoridectomy at the turn of the 1930s. I show how their protestant ethos collided with the Kikuyu ethos and explain how – after Independence – the ethic of Human Rights reinforced the protestant ethos and conducted the Kenyan President to ban the female circumcision. I conclude underlining the difficulties to provoke a dialogue between the two ethoses and with the ethic of Human Rights. Finally, I evoke the social consequences of the prohibition of clitoridectomy on the status of women.

Keywords:

- Droz,

- Clitoridectomy,

- Ethical Approach,

- Ethos,

- Kikuyu,

- Human Rights

Resumen

Este texto aplica el enfoque ético a las consecuencias de la prohibición de la clitoridectomia en país kikuyu. Primero, presenta este enfoque distinguiendo los conceptos de ética y de ethos (o de moralidad local) con el fin de captar los desafíos morales de la prohibición de la clitoridectomia. Ese marco conceptual permite abordar la cuestión de la clitoridectomia en país kikuyu describiendo el ideal del sí mismo « tradicional » kikuyu para así construir el ethos. Describe el sistema de valores kikuyu para subrayar la importancia de ese rito iniciático en la realización de sí mismo. Evoca los intentos de los misioneros de prohibir la clitoridectomia en nombre de los principios cristianos y civilizadores durante los años treinta, antes de mencionar la irrupción de la ética de los derechos del hombre en el debate después de la Independencia. El artículo muestra cómo esta moralidad local se articula a los sistemas de valores « importados », sean religiosos o laicos. El texto termina subrayando, por una parte, la dificultad de instaurar un dialogo de los ethos kikuyu y cristiano con la ética de los derechos del hombre y por otra parte, las consecuencias sociales de la prohibición de la clitoridectomia sobre el estatus de las mujeres.

Palabras clave:

- Droz,

- clitoridectomia,

- enfoque ético,

- ethos,

- kikuyu,

- derechos del hombre

Corps de l’article

La Déclaration des droits de l’homme propose une éthique à prétention universaliste fondée sur une représentation spécifique de l’individu[1]. Ce système de valeurs participe d’une philosophie rationaliste qui suppose que la force de conviction d’une éthique entraîne l’adhésion de tous les êtres humains raisonnables. Cette représentation de l’homme se heurte à des éthos localisés (systèmes de valeurs incorporés, c’est-à-dire à des moralités locales) qui se fondent sur des conceptions de l’individu ne correspondant souvent que peu à l’idéal individualiste des Lumières. Les conflits éthiques qui émergent d’une telle situation conduisent à des mécompréhensions mutuelles. Ainsi, certains tenants – fondamentalistes – des droits de l’homme, persuadés d’incarner l’oméga de l’évolution de la pensée humaine rejettent dans la barbarie « primitive » ou dans l’arrogante mauvaise foi les défenseurs des moralités locales. Ceux-ci sont dépeints comme les hérauts des castes – ou des genres – déterminés à garantir leur domination de l’humain sur l’humain ou de l’homme sur la femme. À leur tour, ils rejettent l’idéologie des droits de l’homme considérée comme une forme d’impérialisme culturel supposé reproduire la domination coloniale. Ils défendent leur moralité singulière – garante d’un ordre du monde « traditionnel » – en critiquant l’anomie impliquée dans l’exercice des droits de l’homme[2].

L’analyse éthique

L’analyse éthique explore les systèmes de représentation sans préjuger de leur validité « objective ». Il s’agit de comprendre les systèmes de valeurs des différents acteurs, leurs interventions et leurs interactions. Dans ce cadre d’analyse, l’éthique des droits de l’homme[3] est considérée comme un point de vue parmi d’autres en dépit de son ambition à dire la vérité et à prescrire son système de valeurs. Certes, la rhétorique des droits de l’homme, qui trouve son assise argumentative dans le système philosophique universaliste des Lumières, paraît avoir plus de force de conviction que les discours – issus des moralités locales – fondés sur des appels à la « tradition », au respect des valeurs des ancêtres ou à l’application littérale de textes « révélés ».

Dans le conflit entre ces différents systèmes de valeurs, un déséquilibre apparaît. Lorsque le poids symbolique d’un acteur dominant se conjugue avec son poids stratégique, son système de valeurs s’impose de façon hégémonique. C’est le cas de l’éthique des institutions internationales qui bénéficie d’une grande force de conviction, en plus de leur puissance financière et politique. Ainsi, l’éthique des droits de l’homme portée par les institutions des Nations unies apparaît – malgré les critiques sur son européocentrisme ou sur ses origines judéo-chrétiennes – supérieure aux autres systèmes de valeurs. Dans la dynamique des droits humains, le bien sera donc connoté par la vie, l’égalité entre les personnes et les genres, les droits et les libertés des individus…

L’analyse éthique tient compte de l’inégalité des partenaires et répond à deux exigences : rendre compte des systèmes de valeurs de chacun et dévoiler les processus qui hiérarchisent ces systèmes de valeurs. Cette approche de l’éthique s’inspire de celle de Paul Ricoeur (Ricoeur 1990, 1995) qui souligne que le jugement moral (second par rapport à l’éthique) est autre chose que le produit d’une conscience repliée sur elle-même : il est le résultat d’un débat entre des libertés, d’un « colloque amical ». Le débat éthique n’a donc pas pour but d’éliminer des convictions, mais d’en élever certaines au rang supérieur, de convenir d’un consensus le temps d’une prise de décision. La distinction classique entre éthique de convictions (affirmation de mes principes) et éthique de situations (ajustements ou « compromissions » dans la relation avec les autres) reste donc pertinente.

Cette démarche examine comment les acteurs qualifient les phénomènes. Au nom de quoi arrivent-ils à porter sur une situation un jugement et une appréciation en termes de bon, de juste ou de beau, voire en termes opposés? L’analyse éthique cherche donc à révéler les paradigmes du bien, du juste et du beau que chaque acteur développe dans une situation particulière et au nom desquels il parle, agit, et déploie des stratégies par rapport aux autres.

Éthique, éthos et habitus

En premier lieu, il convient de définir les termes, ce qui permet de comprendre la formation du système de valeurs, donc la grille d’interprétation des acteurs et le sens qu’ils donnent aux choses. La démarche éthique repose sur trois concepts : éthique, éthos et habitus. Ils offrent la possibilité, lorsqu’on les articule, d’analyser des situations où différents systèmes de valeurs se rencontrent ou entrent en conflit, comme dans le cas de l’interdiction de la clitoridectomie au Kenya.

Précisons d’emblée que l’éthique est proche de la morale en ce que le bien et le mal sont impliqués et nommés. Elle s’en distingue cependant par son caractère non normatif. La morale est une éthique hégémonique qui n’accepte pas d’autres manières de désigner le bien et le mal. Parler d’éthique plutôt que de morale, c’est partir des constructions fragiles et provisoires, issues de l’expérience et des accidents de la vie, où des individus et des groupes élaborent – par un braconnage (de Certeau 1980) ou un bricolage (Lévi-Strauss 1962) plus ou moins conscient – un système de valeurs approprié à chaque situation.

Posons l’hypothèse d’une structure universelle de l’éthique inscrite dans une relation intersubjective suscitant le « trouble » lors de la rencontre entre deux êtres. La reconnaissance implicite d’une part d’humanité chez l’autre est à l’origine de ce trouble. L’autre peut prendre des formes diverses. Selon les lieux, les temps et les cultures, on peut attribuer une part d’humanité à des phénomènes naturels ou à des animaux. Ainsi, dans les moralités locales, la définition de l’humanité ne se limite parfois pas à l’Homo sapiens, mais inclut des animaux « totémiques » ou des entités spirituelles. La représentation de l’autre suscitant le trouble dépend donc d’une anthropologie de la nature (Descola 2002, 2005 ; Descola et Pálson 1996) qu’il s’agit de préciser au cas par cas. Ainsi, la posture éthique naît d’une rencontre avec l’autre antérieurement à l’élaboration d’une éthique.

Les conceptions éthiques n’interviennent donc que dans un deuxième temps lorsque la position méta-éthique conduit à la réflexion, aux discours et aux choix. Dans cette position méta-éthique, l’acteur ne connaît pas les valeurs, mais – puisqu’il doit agir dans l’urgence de la rencontre – il hiérarchise implicitement les biens et se constitue une conception éthique implicite et opératoire à partir d’un éthos particulier ou d’une moralité locale. Comme la position méta-éthique correspond à une forme vide, une structure profonde de l’être humain, elle ne contient pas de valeurs. Elle ne dit rien sur le bien, le bon ou le juste. En effet, cette position méta-éthique n’a pas de contenu si ce n’est ce trouble que suscite la rencontre de deux êtres « humains ». En appeler aux paradigmes du bien, du juste et du beau, c’est déjà se référer aux systèmes de valeurs – des éthiques ou des éthos – qui définissent ces paradigmes, c’est « remplir » la position méta-éthique avec un contenu particulier, localisé, propre à une culture donnée, à un temps et à un lieu précis.

L’éthos est un « réservoir » non structuré (ou peu structuré) de principes d’actions tenus pour légitimes et reconnus intuitivement comme justes, de concepts idéaux lestés par des aspects moraux ou symboliques. Cet éthos se constitue grâce aux expériences de chacun et aux processus d’apprentissage : il s’incorpore progressivement pour devenir une seconde nature. L’éthos rassemble les pratiques sociales déterminées par des connotations morales et les intègre au sein d’un système implicite de valeurs. C’est la présence des valeurs qui le distingue de l’habitus, véritable précipité d’un ensemble de pratiques sociales :

Produit de l’histoire, l’habitus produit des pratiques, individuelles et collectives, donc de l’histoire, conformément aux schèmes engendrés par l’histoire ; il assure la présence active des expériences passées qui, déposées en chaque organisme sous la forme de schèmes de perception, de pensée et d’action tendent, plus sûrement que toutes les règles formelles et toutes les normes explicites, à garantir la conformité des pratiques et leur constance à travers le temps.

Bourdieu 1980 : 91

Ainsi, poursuit-il dans un autre écrit,

Il faut poser que les agents sociaux sont dotés d’habitus, inscrits dans les corps par les expériences passées : ces systèmes de schèmes de perception, d’appréciation et d’action permettent d’opérer des actes de connaissance pratique, fondés sur le repérage et la reconnaissance des stimuli conditionnels et conventionnels auxquels ils sont disposés à réagir, et d’engendrer, sans position explicite de fins ni calcul rationnel des moyens, des stratégies adaptées et sans cesse renouvelées, mais dans les limites des contraintes structurales dont ils sont le produit et qui les définissent.

Bourdieu 1997 : 165-166

L’habitus informe donc toutes les pratiques sociales, alors que l’éthos ne s’applique qu’aux pratiques lestées de valeurs, souvent implicites.

D’un point de vue opératoire, il convient de distinguer éthique et éthos, car il est possible d’étudier l’éthique d’un groupe – lorsqu’elle existe sous la forme de charte, de constitution, de prise de position, etc. – alors que l’éthos est un construit sociologique issu de l’observation des pratiques sociales et de l’analyse des discours. En d’autres termes, l’éthique est une rationalisation de l’éthos ; elle le structure de façon cohérente et explicite. Cette élaboration conceptuelle déploie des effets de pouvoir, car elle s’impose d’elle-même à tout individu rationnel. Mais c’est oublier que cette conception de l’individu provient de conditions sociales particulières qui autorisent l’existence d’une position scolastique (Bourdieu 1997). Son archétype est la figure du philosophe imaginant les êtres humains en tant qu’êtres rationnels et disposant du temps et de la sécurité qui autorisent la prise de décisions après un « colloque interne » destiné à appliquer les principes d’une éthique à un cas particulier. Or, l’urgence de la pratique et les incertitudes face à l’avenir n’autorisent que rarement l’exercice d’une telle activité. Dans la plupart des situations, les acteurs sociaux ne rationalisent qu’a posteriori les décisions issues de leur éthos. L’éthique servirait donc de principe de justification rationnel à des décisions prises implicitement et permettrait ainsi de les imposer rhétoriquement, par la force d’une argumentation rationnelle dégagée des contraintes sociales propres aux situations de prise de décision.

On appellera donc éthique un ensemble rationnellement structuré de valeurs explicites qui définissent le bien, le juste et le beau, par lequel quelqu’un rend compte de lui-même, de ce qui le fait exister et agir. Elle dit comment on se doit de vivre et à partir de quoi l’on peut, ou l’on doit, juger et décider. Cette éthique possède un aspect formel et systématique. Elle renvoie aux finalités, aux grandes questions de la vie d’un acteur. En d’autres termes, il s’agit d’un système explicite et argumenté de valeurs qui induisent des comportements ou des pratiques sociales.

Certaines éthiques peuvent se donner comme universelles (comme les droits de l’homme) ou comme propres à une culture particulière. Quoi qu’il en soit, elles ont toujours un caractère absolu pour chacun des groupes, lorsqu’elles ne se destinent pas à l’ensemble de l’humanité… Elles constituent parfois un impératif catégorique kantien auquel on ne peut échapper sans sortir du bien ou du juste. Elles peuvent se trouver sous forme de charte, de constitution, de définitions formelles (impératif moral) mais aussi de proclamations de convictions (profession de foi, manifeste).

L’éthos est construit par le chercheur en sciences humaines à partir de l’étude approfondie d’un groupe social, alors que l’éthique est le fruit des réflexions des penseurs moraux à partir de structures argumentatives rationnelles. Dans les deux cas, il s’agit de constructions sociologiques ou philosophiques destinées à comprendre la réalité ou à guider les pratiques sociales. Or, les acteurs sociaux ne participent que rarement à ces débats scientifiques ; en revanche, ils développent une représentation de ce que doit être un homme ou une femme de bien. Ces discours sont accessibles aux chercheurs et se présentent sous la forme d’un idéal de soi ; en d’autres termes, un éthos incarné par un individu ou l’expression individuelle de l’éthos d’un groupe social.

Chaque personne incorpore progressivement un idéal de soi constitué de ce qu’elle souhaite devenir ou accomplir dans sa vie : l’individu cherche à concrétiser cet idéal de soi dans la pratique et construit, ce faisant, son histoire de vie. Si l’éthos est un construit sociologique issu d’une perspective éthique, l’idéal de soi est un concept propre à chaque acteur et se présente à l’approche empirique des recherches de terrain. En effet, on a accès à l’idéal de soi des acteurs sociaux en observant leurs pratiques, en analysant leurs discours. Construire l’idéaltype de ce que chacun souhaite être est la première étape dans la construction d’un éthos spécifique à un groupe social. En outre, lorsque ce groupe – ou certains de ses membres – prennent ce système de valeurs implicite comme objet de réflexion et rendent explicites les valeurs au nom desquelles ils agissent, on peut voir apparaître une éthique qui ordonne ces valeurs en système. C’est dire que l’éthique est le résultat d’une approche réflexive de l’idéal de soi ou de l’éthos.

Des contradictions ou des tensions peuvent surgir entre éthos et éthique, et ce d’autant plus que l’éthique se prétend parfois universelle. Or, le bien des populations locales ne coïncide pas toujours avec le bien tel que le définissent les institutions internationales. Les conflits entre ces deux niveaux d’expression des valeurs offrent un champ d’analyse important en termes de changements (convergence plus grande entre éthos et éthique). En explicitant les présupposés de l’éthos, la démarche éthique cherche à faire converger différents éthos vers une éthique explicite, apte à dénouer les conflits latents. Ainsi, ces trois concepts (éthique, éthos et habitus) constituent une succession de degrés explicitant les pratiques sociales.

Ce cadre conceptuel nous permet maintenant d’aborder la question de la clitoridectomie en pays kikuyu en décrivant l’idéal de soi « traditionnel » kikuyu pour en construire l’éthos. Nous verrons ensuite comment cette conception s’articule aux éthiques « importées », qu’elles soient religieuses ou laïques.

Circoncision et accomplissement personnel

En 1929, à la vieille de l’introduction dans la Colonie du Kenya d’un nouveau code pénal destiné à remplacer le code indien, la presbytérienne Church of Scotland Mission (CSM) entame une croisade pour que l’interdiction de la circoncision féminine y soit inscrite[4]. À la suite du mécontentement que suscitent les velléités « législatrices » de la CSM, rapidement rejointe par deux autres Églises missionnaires fondamentalistes (Africa Inland Mission et Gospel Missionary Society), la Kikuyu Central Association s’oppose ostensiblement aux prétentions des missionnaires de régir les « traditions » kikuyus et trouve là un moyen d’étendre son influence parmi la population kikuyu.

Pour les missionnaires fondamentalistes, la clitoridectomie faisait partie d’un ensemble de pratiques païennes qu’il s’agissait d’éradiquer (Browne 1991 : 256-257). Ainsi en était-il des danses qui suivaient le rite de passage où les propos licencieux, voire irrévérencieux étaient monnaie courante. Les pratiques thérapeutiques « traditionnelles » étaient condamnées, à l’instar des sacrifices incompatibles avec le christianisme. Pour les Kikuyus, il s’agissait d’une attaque directe envers l’éthos kikuyu qui mettait en péril la reproduction sociale des groupes locaux. Ils comprirent cette tentative de supprimer le rite de la circoncision comme un moyen inventé par les colons pour s’approprier les terres kikuyus. En effet, si les jeunes gens ne devenaient pas des adultes kikuyus par la circoncision, les sacrifices destinés aux ancêtres, identifiés à la propriété foncière, ne pourraient plus avoir lieu. En l’absence de la protection des « esprits » de la terre, le domaine familial n’existerait plus en tant que tel et pourrait alors être vendu aux colons. Une rumeur permet de saisir le climat qui entourait la controverse sur la clitoridectomie dans les années trente. « On » imputait aux missionnaires et aux colons le projet d’annihiler les Kikuyus – pour les déposséder de leur terre – en supprimant la clitoridectomie, ce qui empêcherait les femmes de mettre au monde des enfants « normaux », c’est-à-dire de « vrais » Kikuyus. Ce projet devait déboucher sur l’interdiction de la circoncision masculine et mettre ainsi un terme à l’existence des Kikuyus en tant que groupe ethnique, puisque seul un circoncis peut devenir un adulte kikuyu.

Après quelques atermoiements, la situation politique s’apaise sans qu’aucune modification légale n’entre en vigueur. Néanmoins, les trois Églises au coeur de la croisade contre la clitoridectomie édictent des règlements internes prohibant cette pratique, et, par contrecoup donnent naissance aux Églises et aux écoles indépendantes. En effet, nombre de fidèles, partisans de la circoncision féminine, quittent les Églises missionnaires et fondent de nouveaux mouvements religieux chrétiens qui – alliés aux associations d’écoles indépendantes – sont promis à un fécond avenir. La résistance contre l’abolition de la circoncision féminine a traversé le siècle. Plusieurs tentatives pour l’interdire ont alimenté le « nationalisme kikuyu » lors de situations de crises telles que la Seconde Guerre mondiale ou la Guerre des Mau Mau. La croisade anti-clitoridectomie s’est soldée par un échec pour les Églises qui l’ont animée.

Pourtant, dès les années trente, certains Kikuyus ont effectivement abandonné cette pratique au prix de l’opprobre de leurs voisins. Ils se sont constitués un nouvel éthos où la doctrine protestante offrait un nouvel idéal de soi : homme – ou femme – fervent croyant, respectant scrupuleusement les préceptes chrétiens et rejetant dans la « barbarie primitive » les rituels kikuyus associés au paganisme décrit dans la Bible. Les rituels des Églises protestantes ont alors progressivement remplacé ceux qui étaient prescrits par l’éthos kikuyu.

Ainsi, le désaccord qui opposait les premiers chrétiens kikuyus (athomi) aux Kikuyus traditionalistes (Karing’a) se transforme en une nouvelle division parmi les chrétiens entre les « purs » Kikuyus (Karing’a) et ceux (Kirore) qui rejettent la clitoridectomie et abandonnent de ce fait une part de l’identité kikuyu. La guerre civile des Mau Mau achèvera le processus de conversion au christianisme des groupes kikuyus et renforcera l’opposition entre « vrais » Kikuyus et adhérents aux Églises fondamentalistes : deux éthos s’affrontent alors pour proposer un idéal de soi en accord avec la « pureté » d’une moralité locale ou avec la mission « civilisatrice » de la modernité. Après l’indépendance et sous l’influence de la nouvelle idéologie développementaliste, un nombre croissant de jeunes femmes cessent de se faire circoncire. Ainsi, dans les années soixante-dix, le quart des jeunes filles kikuyus ne sont plus circoncises, alors que la clitoridectomie s’adapte sans difficulté à l’urbanisation[5]. Sous la pression des organisations internationales qui promeuvent l’éthique des droits de l’homme, le président Daniel arap Moi prohibe la clitoridectomie lors d’un discours en 1982. Pourtant, ce n’est qu’en septembre 2001 qu’une loi interdit formellement cette pratique[6] au Kenya.

La notion d’être humain chez les Kikuyus

Pour comprendre l’importance de la circoncision, tant féminine que masculine, il est nécessaire de saisir le sens de la notion d’être humain chez les Kikuyus :

La reconnaissance comme personne ne s’obtient donc guère par le seul fait d’exister, d’être né parmi les enfants des hommes. […] La naissance selon la chair ne constitue qu’une condition minimale préalable d’accès au statut de mûndo [être humain]. Elle appelle une confirmation sociale sans laquelle l’être humain demeure privé de ce qui en fait une personne. Un enfant, un homme ou une femme non initiés ne comptent littéralement pas. Ils ne sont sujets d’aucun droit, ni sur le plan sexuel et social, ni sur celui de la politique, de l’économie ou de la religion. On s’y réfère tantôt comme à des animaux (nyamo), tantôt comme à des objets inanimés (indo), jamais comme à des personnes (ando) […].

Neckebrouck 1983 : 384-385

Nuançons cette affirmation qui pourrait laisser croire que les enfants ne sont rien. L’enfant comporte en lui tout le sens de la vie. Sa présence est la condition même du succès de l’homme accompli, pour autant que l’enfant grandisse et devienne une personne[7], c’est-à-dire qu’il soit circoncis. Il peut alors entamer la trajectoire de vie qui le conduira peut-être à réaliser les prescriptions de l’éthos kikuyu, qu’il convient maintenant de décrire brièvement.

L’éthos kikuyu

Les éléments qui se trouvent au coeur de l’éthos kikuyu restent la propriété foncière et la descendance, conditions sine qua non pour assurer sa postérité (Neckebrouck 1978 : 99). La possession de terre ne concerne pas seulement l’établissement d’une famille et la gestion d’une petite entreprise agricole, sources de respect social. Le désir d’être enterré sur son propre lopin de terre – principe d’une immortalité relative – constitue un autre aspect de l’éthos kikuyu. L’enterrement sur des terres défrichées ou acquises personnellement est le signe ultime de l’accomplissement personnel. Il constituait l’acte de fondation d’un nouveau lignage portant le nom du décédé (Droz 2003). Son souvenir était ainsi préservé de l’oubli. Le nom du fondateur d’un lignage devenait alors un aspect constitutif de la personne sociale de ses descendants. En effet, toute personne recevait un nom auquel était accolé celui de son père et celui du fondateur du lignage. Fonder un lignage était – et reste – une perspective séduisante, car les membres du lignage s’identifiaient au nom du fondateur et faisaient des offrandes à son « esprit » lors des sacrifices. Ces offrandes garantissaient « éternellement » la survie de l’« esprit » du fondateur en le préservant de l’oubli, ce dernier étant synonyme de la mort inévitable qui attendait les « esprits » des individus communs.

Alors qu’à l’époque précoloniale, la trajectoire de vie de l’individu était soigneusement réglée par une succession de rites de passage et de statuts acquis, aujourd’hui elle ne s’exprime plus que par la propriété foncière et par le capital symbolique construit par la redistribution matérielle au sein de la famille patrimoniale. Pour l’éthos kikuyu, la richesse monétaire ne représente rien si elle n’est pas investie dans la propriété foncière, lieu de la dernière demeure. Un homme, même riche en numéraire, sera déconsidéré s’il est finalement enterré au cimetière municipal[8].

Les relations entre la postérité, la terre et la mort deviennent plus explicites si on analyse la portée que revêt la transmission d’un patrimoine foncier, ou tout au moins de son usufruit. Pour les parents, la possibilité d’octroyer la jouissance d’une parcelle à leurs enfants est un élément qui témoigne de leur réussite sociale et impose le respect aux enfants. En effet, ceux-ci auront tendance à mépriser leur père s’il n’a pas « réussi » à fonder une nouvelle unité domestique et continue de vivre en tant que dépendant sur la terre exiguë et épuisée de ses parents. Refuser de mettre des terres à disposition de sa progéniture – lorsqu’on en possède – équivaut à renier ses enfants. Ceux-ci répliqueront en interdisant à leurs propres enfants de connaître leurs ascendants. L’ostracisme appliqué par les descendants est la pire des sanctions qui puisse être imposée à l’égard d’un ancien : il le transforme en thaka (mort sans enfant qui disparaît du souvenir) potentiel.

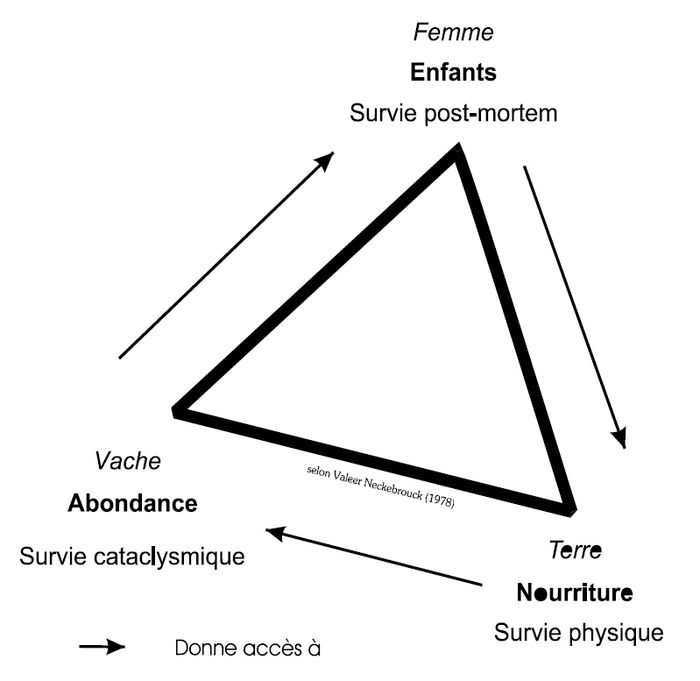

Figure 1

Triangle de la vie des Kikuyus

L’éthos kikuyu renvoie au « triangle de la vie » (Neckebrouck 1978 : 68-104) qui relie les différents éléments qui constituent l’éthos kikuyu. Trois triangles se superposent sur des plans qu’il convient de distinguer : les « biens » matériels (italique), les « biens » fondamentaux (gras) et les « biens » potentiels (roman). Chaque sommet du triangle appelle le suivant : ainsi, la terre est indispensable pour obtenir des vaches, car, sans elle, pas d’accumulation possible. Les vaches – ou les petits ruminants – sont nécessaires à l’obtention d’une épouse, car la compensation matrimoniale se paie en bestiaux. À son tour, l’épouse permet(tait) l’accès à la terre productive, car le père n’octroyait une parcelle à cultiver qu’au moment du mariage de son fils ; ce qui a permis de dire que l’homme n’avait accès à la terre qu’au travers de la femme (Mackenzie 1990 : 619), alors que celle-ci ne couronnait son existence que grâce à l’enterrement de son époux.

L’attachement aux biens « matériels » (nourriture, lait et viande, et enfants) s’explique, lorsque l’on considère le deuxième plan (en gras), par les « biens » fondamentaux qu’ils garantissent. Ainsi, la femme met au monde des enfants, alors que les vaches sont à l’élevage ce que la terre fertile est à l’agriculture. En effet, si la terre procure des aliments sous forme de céréales, les vaches donnent du lait et de la viande, autres aliments de la diète kikuyu et symboles de l’abondance. En revanche, une terre, une vache ou une femme stérile ne sont pas réellement terre, vache ou femme : elles ne « comptent » pas et sont généralement abandonnées et méprisées. Une terre inapte à l’agriculture sera considérée comme un lieu qui ne peut profiter à personne (wangata) et finira par être désertée ; la parcelle sera alors revendue. Un animal stérile sera abattu et mangé lors d’une fête, alors qu’une femme qui ne met pas d’enfant au monde risque fort d’être abandonnée.

Le troisième plan, celui des « biens » potentiels, est le domaine du sens, de la raison d’être de l’attachement aux biens des deux premiers plans. Ainsi, ce troisième plan révèle le rôle déterminant des autres biens : la terre, par la nourriture, assure la survie physique ; le bétail, par sa capacité à résister aux sécheresses et aux maladies, assure la survie en cas de calamités ; les enfants, par leurs offrandes et leurs descendances, assurent la survie métaphysique du nom personnel ou, auparavant, de l’« esprit ».

En dépit de l’analogie entre la terre et les bovins, un déséquilibre sape la base du triangle et justifie sa position bancale : la terre reste la condition nécessaire pour posséder du bétail. D’où l’attachement viscéral dont fait preuve tout Kikuyu à son égard ; il se résigne péniblement à voir s’évanouir son bétail, mais il préfère disparaître plutôt que de se voir dépossédé de sa parcelle. Un de nos interlocuteurs précise dans une formule condensée ce déséquilibre en faveur de la terre[9] : « [Un homme] ne devrait pas vendre une terre pour se marier […] parce que c’est la terre qui apporte des moutons et des chèvres donc [permet de] se marier, mais une femme n’apporte pas de moutons et de chèvres ».

Le troisième terme – la femme – réapparaît inévitablement lorsque l’on parle de la terre ou de l’élevage. En effet, elle est à l’origine de l’accès à la terre, donne naissance aux enfants et assure ainsi la survie post-mortem. On trouve donc au coeur de l’éthos kikuyu la transmission transgénérationnelle des biens et des noms.

Revenons à l’enterrement – dernier rite de passage – qui était le point culminant de l’éthos kikuyu. Un traitement similaire était réservé à la dépouille des épouses qui, au même titre que leur mari, avaient accompli leur destinée. Ainsi l’accomplissement personnel d’une femme kikuyu passait également par l’enterrement, à l’exception de l’unique épouse d’un ancien : « Une femme qui était l’unique épouse d’un ancien kikuyu n’était jamais enterrée ; quel que soit son âge, son corps était emporté et placé dans le kîbîrîra » (Leakey 1977 : 960)[10]. Cette particularité est l’expression de l’estime que recevait la polygamie dans la « société kikuyu » précoloniale. Elle faisait peser une lourde hypothèque sur la trajectoire de vie d’une femme qui refusait la venue de coépouses, car elle lui retirait tout espoir d’être enterrée. Cette condition incitait la première épouse à faire fructifier l’économie domestique, car son accomplissement personnel dépendait – entre autres choses – du second mariage de son mari. La gestion efficace de la maisonnée par la première femme permettait au mari de recevoir, avec libéralité, ses connaissances et les membres de sa famille, première étape vers une mobilisation des ressources en vue de secondes noces.

Le mari dépendait donc du travail de sa première femme pour épouser une deuxième conjointe, et la première épouse voyait son accomplissement personnel passer par l’arrivée d’une compagne. Cette exigence devait être satisfaite afin qu’elle puisse achever sa vie avec tous les honneurs et être enterrée[11].

La circoncision

Or, cette trajectoire de vie conduisant à l’accomplissement personnel ne devenait possible qu’une fois l’homme ou la femme circoncis(e). La circoncision octroyait à l’enfant le statut de personne et l’autorisait à perpétuer le phylum familial, présence continue de la famille à travers les générations successives, représentée par la récurrence des noms propres du lignage. La condition nécessaire pour qu’un homme ou une femme corresponde à l’éthos kikuyu était donc la circoncision. En effet, elle transformait le jeune en adulte en lui offrant la possibilité de se marier – donc de procréer – et d’entamer la trajectoire de vie devant le conduire au couronnement que constituait l’enterrement. Cette entrée dans l’âge adulte – autorisée par la circoncision – représentait également une affirmation de l’identité ethnique : être circoncis à la manière des Kikuyus signifie que l’on est un(e) « vrai(e) » Kikuyu. Ainsi la circoncision confirmait l’accomplissement social des parents et leur permettait d’atteindre un autre statut social, celui d’ancien. Robert Buijtenhuijs souligne le néant social qui environnait l’incirconcis qui :

[…] [N]e pouvait pas posséder de biens, ni avoir sa propre résidence, ni participer aux danses et aux combats, ni porter les cheveux longs, ni manger de la viande, ni boire ou manger avant que les circoncis en sa compagnie n’aient bu ou mangé, ni se baigner en aval de l’endroit où se baignait le circoncis, etc.

Buijtenhuijs 1971 : 33

Précisons donc le rôle joué par la circoncision – féminine et masculine – dans l’éthos kikuyu ; nous serons ainsi en mesure de comprendre les implications de l’interdiction de la clitoridectomie au nom des droits de l’homme. Un seul et même terme kikuyu (irua) s’appliquait au rite de passage synonyme de l’entrée dans l’âge adulte et symbolisé par la circoncision des candidats des deux sexes. C’est pourquoi nous utilisons le terme de « circoncision » pour la clitoridectomie et pour la circoncision masculine, suivant en cela l’usage kenyan du terme anglais circumcision. Ce rituel, paradigme du rite de passage, inscrivait le nouveau circoncis (ou la nouvelle circoncise) dans le monde des individus responsables d’eux-mêmes – habilités à respecter les convenances et à reproduire la société, tant biologiquement que socialement – et constituait la classe d’âge.

Pour les jeunes filles, l’opération physique est limitée à l’excision du capuchon clitoridien. Elle s’accompagne parfois de l’ablation partielle du clitoris et de celle des petites lèvres, mais il n’a jamais été question d’infibulation (Browne 1991). Pour les jeunes hommes, on entaillait le haut du prépuce pour y passer le gland ; la peau du prépuce cicatrisée formait une boule supposée augmenter la jouissance de la femme lors des relations sexuelles ; de même, l’ablation partielle du clitoris ou de son capuchon était censée favoriser la jouissance des femmes circoncises.

« Pour les Kikuyus, la partie fondamentale et essentielle de la cérémonie d’initiation, la condition sine qua non du statut d’adulte était l’opération physique en elle-même, plutôt que les rituels qui l’entourent » (Strayer 1978 : 144)[12]. Pour les Kikuyus, outre le signe indubitable de leur identité ethnique, l’ablation du prépuce ou du capuchon clitoridien mettait à l’épreuve la résistance physique du candidat et montrait sa capacité à contrôler son corps et à faire face à la douleur, devant l’ensemble de la communauté. Les conséquences des réactions du candidat lors de l’intervention chirurgicale se répercutaient sur l’ensemble de sa famille étendue. Elle perdait la face si son rejeton montrait quelque signe de peur ou de souffrance[13]. En effet, devenir adulte signifiait savoir supporter la douleur, car la souffrance fait partie intégrante de la vie. Il faut donc voir dans cet apprentissage de la souffrance la raison de l’absence d’anesthésie lors de la circoncision masculine en milieu hospitalier aujourd’hui : l’opération doit être douloureuse pour conserver son sens[14]. Rappelons encore que la circoncision n’était pas le seul moment où le corps servait de support à un apprentissage de la souffrance : avant la circoncision, le percement des oreilles (matû) et l’extension des lobes (pour les jeunes filles) était très douloureux, rapportent les femmes interrogées par Jean Davison et, après la circoncision, les scarifications « esthétiques » de l’abdomen et du mont de Vénus ne devaient pas se faire sans douleur[15].

Chez les femmes, la circoncision a subi une évolution plus profonde que chez les hommes. Les différentes interdictions (religieuse en 1929-1930, officieuse en 1982 et légale en 2001) de la clitoridectomie n’ont pas mis fin à sa pratique ; elles l’ont repoussée dans le secret ou la discrétion. Aujourd’hui, la clitoridectomie a lieu au sein de la famille étendue et non plus en groupes comme cela se faisait encore à la fin des années soixante-dix (Browne 1991 : 248-250). Deux ou trois jeunes filles sont réunies avec leur marraine de circoncision et se rendent à une rivière à l’aube pour procéder à l’opération. Une circonciseuse est invitée pour l’occasion et officie dans le secret. Les nouvelles circoncises reviennent ensuite chez elles sans qu’aucune fête ne soit organisée publiquement. La nouvelle du succès de l’opération reste à l’intérieur de la famille et parmi les voisins proches. Il n’existe pas de passage à l’âge adulte, reconnu socialement, comparable à ce qui se produit pour les jeunes hommes à la suite de la circoncision en milieu médical (Droz 2000a).

En dépit de l’absence d’une reconnaissance affichée de leur nouveau statut, les femmes circoncises sont respectées et généralement entourées d’une aura de maturité. Les hommes et les femmes les considèrent comme prêtes au mariage. On les tient pour être au fait de l’ensemble des tâches qui les attendent en tant que responsables d’une unité domestique. En outre, elles sont censées respecter leur époux et les anciens. Les rumeurs qui courent à leur sujet sont équivoques. Certains jeunes hommes affirment que leur sexualité est plus « chaude » que celle des filles incirconcises. D’autres prétendent que ce sont les filles non circoncises qui sont les plus libres sexuellement. Mais tous craignent la sexualité incontrôlée des jeunes filles qui n’ont pas été circoncises.

Ces rumeurs sur la sexualité incontrôlée des incirconcises couraient déjà dans les années trente, puisque les premières prostituées kikuyus étaient censées être des jeunes filles incirconcises (Browne 1991 : 258). Nos interlocuteurs ont affirmé que les filles non circoncises deviennent souvent des prostituées dans les villes. Les parents sont tenus pour responsables du triste destin de leur fille : elles sont biologiquement incapables de réfréner leurs désirs sexuels, puisqu’elles ne sont pas circoncises, affirme l’imaginaire kikuyu. Certains hommes se refusent à épouser des filles non circoncises, prétendant qu’elles ne savent pas tenir un ménage et qu’elles sont frivoles ou incontrôlables. Ils trouveront là un prétexte rêvé pour éviter d’épouser une jeune fille enceinte de leurs oeuvres et rejeter la responsabilité de la grossesse sur les parents de la jeune fille : s’ils l’avaient circoncise, elle ne se serait pas laissé aller… De plus, ils soulignent les doutes quant à leur éventuelle paternité. Nombre de Kikuyus affirment que le rejet de la circoncision féminine a contribué à augmenter le nombre de fille-mères.

Si la circoncision masculine reste le moment de l’ancrage du jeune adulte dans la société, la circoncision féminine ne se pratique plus systématiquement et ne peut plus s’afficher publiquement. Pour l’éthos kikuyu, ce n’est qu’une fois circoncis que le jeune adulte sera considéré comme responsable potentiel de ses actes. Il pourra alors entamer le parcours qui le conduira à satisfaire aux prescriptions de l’éthos kikuyu.

Deux réseaux sociaux…

Circoncire ou non ses filles divise les communautés en deux réseaux relativement indépendants. En effet, avant la période coloniale, une solidarité unissait les membres d’une même promotion rituelle, tant masculine que féminine. Elle était particulièrement forte pour les personnes qui avaient été circoncises lors d’une seule et même cérémonie, car elles se considéraient comme des agnats et respectaient entre elles l’interdiction de l’inceste. Cette alliance des pairs complétait les obligations lignagères et offrait une certaine indépendance aux jeunes adultes dans l’établissement de leurs relations sociales.

Aujourd’hui, deux réseaux sociaux – de taille différente selon la composition religieuse – se déploient dans les communautés locales, tant rurales qu’urbaines. Chacun méprise secrètement les membres de l’autre, considérant d’un côté la circoncision féminine comme une pratique qui cantonne ceux qui la suivent parmi les « primitifs », et de l’autre les incirconcises comme des enfants immatures indignes de confiance. Il est parfois difficile d’entretenir des relations suivies, car chaque manquement aux pratiques sociales prescrites par l’éthos kikuyu ou chrétien devient un prétexte pour rejeter l’interlocuteur dans le camp des « primitifs » ou dans celui des « immatures », et pour se conforter ainsi dans son opinion.

La circoncision masculine conserve donc un sens restreint en transformant l’adolescent en homme responsable. Il n’existe aucun doute quant au statut de l’homme circoncis. Au contraire, la suspicion enveloppe le statut de la femme – même mère – surtout à propos de ses capacités à contrôler ses « pulsions », ainsi qu’à faire face aux devoirs conjugaux et matrimoniaux. En dépit de la médicalisation et de l’individualisation de la pratique de la circoncision masculine, certains aspects performatifs du rite de passage persistent donc aujourd’hui. L’homme adulte reste socialisé en tant que Kikuyu par l’opération chirurgicale, alors que l’incertitude règne quant au statut de la femme. Ainsi, les tentatives d’abolition de la circoncision féminine ont conduit à une suspicion généralisée quant à la qualité de la femme en pays kikuyu. Soit on la soupçonne d’adhérer à des pratiques « primitives » et de refuser les bienfaits du développement, soit on considère que le rejet d’une pratique essentielle à l’éthos kikuyu la cantonne au statut de personne incomplète.

Éthos concurrents et éthique universaliste

Si d’un point de vue humaniste et individuel, il apparaît juste de condamner la pratique de la circoncision féminine – même si elle est acceptée par les participant(e)s au rituel – en se référant à l’éthique des droits de l’homme, la question revêt une autre dimension lorsqu’on lui applique la démarche éthique. Dans un premier temps, il s’agit alors de définir les termes et de distinguer les différents types de circoncision féminine afin de ne pas confondre les séquelles biologiques de l’infibulation et des formes les plus prononcées de clitoridectomie avec celles – moindres – de la circoncision féminine kikuyu. Ensuite, il convient d’évoquer les conséquences sociales de l’interdiction de la circoncision féminines et de l’application des droits de l’homme. Bref, clarifier l’objet d’étude, définir de quoi l’on parle pour ouvrir un possible dialogue entre l’éthique universaliste et les deux éthos – kikuyu et chrétien – en présence.

L’éthos kikuyu « classique » s’inscrit dans une succession de rites de passage dont la circoncision – masculine et féminine – ne constitue qu’une étape transformant un être incertain en un(e) adulte apte à affronter la vie, à participer aux événements sociaux, à s’inscrire dans la trajectoire de l’homme – ou de la femme – accompli(e). Bref, la circoncision se trouve au coeur de l’éthos kikuyu puisqu’elle consacre les jeunes gens en tant qu’adultes et ouvre les portes de la reproduction aux circoncis, socialement aptes à devenir parents. En outre, le détail « chirurgical » de l’opération distingue le Kikuyu des autres groupes ethniques et constitue un marqueur identitaire important.

L’éthos chrétien interdit la circoncision féminine au nom de l’hygiène, de la santé, du processus civilisateur et des textes bibliques. Pour cela, il revendiquait – rhétoriquement – l’application des droits de l’homme qui s’inscrivent dans l’univers de la lutte contre le paganisme et de l’ouverture du Royaume des cieux aux convertis. Ceux-ci se virent pressés d’abandonner la pratique de la circoncision féminine afin de demeurer membres de leur Église. En d’autres termes, ils abandonnèrent un élément de l’éthos kikuyu au nom de leur foi chrétienne et adoptèrent les valeurs « civilisatrices » de l’éthos chrétien proposé par les missionnaires.

Lors de la période coloniale, un dialogue avorté et l’imposition d’un éthos chrétien ont transformé tant les expressions locales du christianisme (création des Églises indépendantes et transformation des prophétismes) que les mouvements politiques en les radicalisant. À cette situation déjà fort complexe s’ajoute aujourd’hui l’éthique des droits de l’homme qui s’impose progressivement à l’ensemble des acteurs kenyans, sans toujours influencer les pratiques sociales. En effet, le discours universaliste des droits de l’homme n’apparaît qu’au sein de la société civile des grandes villes kenyanes ou dans les prises de position de mouvements politiques, d’ONGs ou d’organisations internationales. Toutefois, cette éthique introduit un nouvel élément dans le dialogue – ou le silence – des éthos. D’une part, elle reprend les arguments hygiénistes et médicaux qui ont nourri le combat des missionnaires protestants contre la circoncision féminine en leur donnant une nouvelle légitimité, transformant l’éthos chrétien en une éthique à prétention universelle. D’autre part, elle confirme le bien-fondé du processus civilisateur symbolisé par l’abandon de la clitoridectomie en l’insérant dans la rhétorique d’une éthique des droits de l’homme fondée sur l’indépendance morale du sujet philosophique.

L’interdiction de la clitoridectomie au Kenya produit ses effets et la proportion de femmes incirconcises augmente progressivement. Les conséquences sociales de cette interdiction se précisent aujourd’hui. En premier lieu, la féroce querelle théologique des années trente est tombée dans l’oubli et l’on n’observe plus les individus ou les lignages se positionner selon leur obédience religieuse ou politique sur la question de la clitoridectomie. Aujourd’hui, l’attachement à l’éthos kikuyu se traduit par le maintien de la circoncision féminine en tant qu’étape dans l’accomplissement personnel, tant des parents que des adolescentes soumises à l’opération. Les opposants kikuyus à la clitoridectomie développent une rhétorique fondée sur l’éthique des droits de l’homme, tout en reprenant les arguments hygiénistes, médicaux et civilisateurs. Les abolitionnistes s’appuient ainsi sur le discours des organisations internationales qui promeuvent les droits de l’homme et sur les déclarations du gouvernement kenyan qui reprend la rhétorique civilisatrice. On observe donc le déploiement d’une rhétorique jouant d’une éthique à prétention universelle pour soutenir un éthos chrétien, ancré dans des éléments théologiques et médicaux.

On assiste à un dialogue difficile dans lequel chaque acteur, persuadé de son bon droit, soit défend un éthos – une moralité locale – issu de la « tradition » qui l’inscrit dans un réseau social et suscite le respect de ses pairs ; soit affirme son obédience religieuse et affiche sa supériorité tant religieuse que sociale face à la « barbarie » de ses voisins ; soit – dans l’univers lointain des organisations internationales – prône l’éthique des droits de l’homme sans toujours en comprendre les conséquences sociales. L’enchevêtrement de ces différents discours laisse entrevoir les difficultés d’un dialogue entre une éthique explicite et des éthos ancrés dans des systèmes de valeurs implicites et concurrents : une moralité locale kikuyu et un éthos chrétien « civilisateur ».

Tous ces acteurs ont en commun d’adopter une posture radicale dans leurs discours sur la clitoridectomie qui les conduit à jeter l’anathème sur les tenants des autres positions morales. Des raisons historiques expliquent ce radicalisme des éthos kikuyu et chrétien : la controverse des années trente et la guerre civile des Mau Mau ont laissé des blessures encore vives aujourd’hui. En revanche, c’est bien la conviction de se soumettre à une éthique universaliste qui radicalise la position des défenseurs locaux des droits de l’homme.

En adoptant la démarche éthique, nous avons précisé l’enjeu de la controverse en définissant les tenants et les aboutissants de la circoncision féminine en pays kikuyu. Puis, nous avons identifié les trois partenaires du débat : l’éthos kikuyu « classique », l’éthos chrétien d’obédience protestante et l’éthique des droits de l’homme. Il reste à comprendre les conséquences sociales de l’interdiction de la clitoridectomie.

Conséquences sociales de l’interdiction de la clitoridectomie

L’usage de la citoyenneté – au coeur des droits de l’homme – nous paraît inséparable de l’existence d’un État de droit accompagné d’assurances sociales qui garantissent au citoyen une certaine sécurité face à l’avenir et lui permettent de se libérer des réseaux clientélistes ; bref, de se « désenchâsser » des contraintes sociales. En effet, sans la sécurité que représentent les assurances sociales, l’individu ne peut acquérir une autonomie décisionnelle, car il reste dépendant de réseaux clientélistes pour pallier les situations de crise. Or, au Kenya, l’État de droit protégeant ses citoyens peine à se constituer et l’État social garantissant un minimum de sécurité sociale n’existe pas dans la pratique quotidienne. Les deux conditions nécessaires à l’exercice paisible des droits de l’homme sont donc absentes.

Au Kenya, l’individu n’existe pas en tant que sujet abstrait des droits de l’homme, mais plutôt en tant que membre d’une famille et d’un groupe social dont la cohésion est liée à un éthos spécifique. Chaque individu est inséré au sein de divers réseaux familiaux ou clientélistes qui dictent des droits et des devoirs inégaux, dépendants de la position particulière de chacun dans une trajectoire de vie inspirée par l’idéal kikuyu de l’homme accompli ou par un éthos protestant. Cette insertion sociale permet de faire face aux situations de crise en l’absence d’un État garantissant un minimum de sécurité physique et sociale à ses citoyens. Mais c’est également cette insertion sociale qui interdit la naissance d’une société civile composée de citoyens libres et égaux, les seuls auxquels peuvent s’appliquer les droits de l’homme.

L’actuelle cohabitation de deux éthos opposés et d’une éthique hégémonique conduit à une situation paradoxale. Les femmes kikuyus et leur famille sont confrontées à la présence de systèmes de valeurs concurrents et incompatibles : soit la femme conserve une reconnaissance sociale en tant que « vraie » Kikuyu, au prix du secret, de l’illégalité et du stigmate de s’attacher aux pratiques « primitives » ; soit elle adopte un éthos chrétien protestant et devient aux yeux des autres membres de la communauté locale la proie de rumeurs peu flatteuses quant à ses capacités de faire face aux tâches conjugales et familiales, et perd le statut de femme accomplie, voire de Kikuyu. Aucun des termes du dilemme n’offre un statut valorisé à la femme. L’interdiction formelle de la clitoridectomie au nom de l’individualisme éthique contenu dans les droits de l’homme ou de l’adhésion à un éthos protestant n’a pas été accompagnée de son corollaire indispensable : la constitution d’un État social qui puisse offrir à l’individu – par la garantie des assurances sociales – une alternative aux réseaux sociaux dans lesquels il se trouve « enchâssé », et lui donner la possibilité de choisir de manière indépendante.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Je tiens à remercier Eva Brems, Raymond Massé et les lecteurs anonymes pour leurs commentaires, qui m’ont permis d’améliorer ce texte. Toutefois, la responsabilité de ses imperfections m’incombe.

-

[2]

Cet article se fonde sur diverses recherches en pays kikuyu (Droz 1999) et propose de poursuivre le questionnement introduit dans un premier texte (Droz 2000a) en appliquant un cadre d’analyse éthique (Droz et Lavigne 2006) pour y répondre.

-

[3]

Nous suivons Raimon Panikkar pour la définition de l’éthique des droits de l’homme (Panikkar 1999). L’éthique des droits de l’homme a connu des développements notoires ces dernières années afin de l’articuler aux moralités locales (Walzer 2004).

-

[4]

Une littérature abondante existe concernant la controverse sur la clitoridectomie. Nous l’avons présenté dans un autre texte (Droz 2000a).

-

[5]

L’abandon de la clitoridectomie dépend essentiellement de l’obédience religieuse. Cependant, aucune étude ne précise l’extraction sociale ou géographique des (in)circoncises.

-

[6]

Republic of Kenya, 2001, Children Act, art. 14, disponible sur le site Kenya Law Reports, (http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php), consulté le 24 novembre 2009.

-

[7]

Précisons que la langue kikuyu ne distingue pas les genres masculin et féminin : homme et femme appartiennent à la même classe grammaticale qui les distingue des choses, des animaux, des objets, etc.

-

[8]

De plus, si l’achat d’un lopin de terre coïncide avec le décès d’un membre de la famille, celle-ci ne pourra pas éviter l’opprobre, car l’acquisition précipitée est bien le signe de la frivolité des stratégies d’investissement, tant de la famille que du décédé.

-

[9]

Notre traduction. Nos interprétations se fondent sur un terrain ethnographique de quinze mois sur la Plateau de Laikipia et en Province centrale (1993-1995). D’autres terrains plus courts (de un à trois mois) entre 1999 et 2004 à Nairobi ont permis de compléter nos données et de les généraliser.

-

[10]

Notre traduction.

-

[11]

Nous avons présenté l’éthos kikuyu de l’homme accompli dans un autre texte (Droz 2000b).

-

[12]

Notre traduction.

-

[13]

Précisons que de nombreuses stratégies étaient employées par la famille afin d’éviter cris et pleurs… pour correspondre à cette image idéale.

-

[14]

« La douleur et la souffrance sont des aspects normaux de la vie. Une des leçons majeures qui était enseignée aux jeunes filles qui subissaient cette opération [la clitoridectomie] est que l’on doit endurer la douleur et les difficultés » (Browne 1991 : 252-253, notre traduction). Certes, certains jeunes hommes demandent parfois une anesthésie, mais ils tentent de garder ce « détail » secret, car ils risquent de devenir la risée de leurs camarades.

-

[15]

Leakey (1977 : 379-381) et Davison (1989 : 64-65, 95-96, 113-114). Sous l’influence des missionnaires, les oreilles de nombreuses femmes ont été recousues, car il s’agissait d’une coutume « païenne » dont tout bon chrétien devait se défaire.

Références

- Bourdieu P., 1980, Le sens pratique. Paris, Minuit.

- Bourdieu P, 1997, Méditations pascaliennes. Paris, Seuil.

- Browne D., 1991, « Christian Missionaries, Western Feminists, and the Kikuyu Clitoridectomy Controversy » : 243-272, in B. Williams (dir.), The Politics of Culture. Washington et Londres, Smithsonian Institution Press.

- Buijtenhuijs R., 1971, Le Mouvement Mau Mau : une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire. La Haye et Paris, Mouton.

- Davison J., 1989, Voices from Mutira : Lives of Rural Gikuyu Women. Boulder, Lynne Rienner.

- De Certeau M., 1980, L’invention du quotidien ; arts de faire. Paris, Union générale d’éditions.

- Descola P., 2002, « L’anthropologie de la nature », Annales, 1 : 9-25.

- Descola P, 2005, Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard.

- Descola P. et G. Pálson, 1996, Nature and Society : Anthropological Perspectives. Londres et New York, Routledge.

- Droz Y., 1999, Migrations kikuyus : des pratiques sociales à l’imaginaire. Éthos, réalisation de soi et millénarisme. Neuchâtel et Paris, Institut d’ethnologie et Maison des sciences de l’homme.

- Droz Y, 2000a, « Circoncision féminine et masculine en pays kikuyus : rite d’institution, division sociale et droits de l’homme », Cahiers d’études Africaines, 158, 60-2 : 215-240.

- Droz Y, 2000b, « L’éthos du mûramati kikuyu. Schème migratoire, différenciation sociale et individualisation au Kenya », Anthropos, 95, 1 : 87-98.

- Droz Y, 2003, « Des hyènes aux tombes. Moderniser la mort au Kenya central » : 17-54, in Y. Droz et H. Maupeu (dir.), Les figures de la mort à Nairobi. Une capitale sans cimetière. Paris, L’Harmattan.

- Droz Y. et J.-C. Lavigne, 2006, Éthique et développement durable. Paris, Karthala et IUED.

- Leakey L. S. B., 1977, The Southern Kikuyu before 1903. Londres, New York et San Francisco, Academic Press.

- Lévi-Strauss C., 1962, La pensée sauvage. Paris, Plon.

- Mackenzie F., 1990, « Gender and Land Rights in Murang’a District, Kenya », The Journal of Peasant Studies, 17, 4 : 609-643.

- Neckebrouck V., 1978, Le onzième commandement. Étiologie d’une Église indépendante au pied du mont Kenya, tome XVII. Immensee, Nouvelle revue de science missionnaire.

- Neckebrouck V, 1983, Le peuple affligé : les déterminants de la fissiparité dans un mouvement religieux au Kenya central. Immensee, Nouvelle revue de science missionnaire.

- Panikkar R., 1999 [1982], « La notion des droits de l’homme est-elle un concept occidental? », La Revue du MAUSS, 13, 1 : 211-235.

- Republic of Kenya, 2001, Children Act, art. 14, disponible sur le site Kenya Law reports, (http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php), consulté le 24 novembre 2009.

- Ricoeur P., 1990, Soi même comme un autre. Paris, Seuil.

- Ricoeur P, 1995, « Avant la loi morale : l’éthique », Encyclopedia universalis, CD-ROM.

- Strayer R. W., 1978, The Making of Mission Communities in East Africa : Anglicans and Africans in Colonial Kenya, 1875-1935. Londres, Heinemann.

- Walzer M., 2004, Morale minimale, morale maximale. Paris, Bayard.

Liste des figures

Figure 1

Triangle de la vie des Kikuyus