Résumés

Résumé

L’une des particularités du motif peint sur une paroi est qu’il garde la mémoire du geste qui l’a produit. Toutefois, il n’est possible de restituer valablement ce geste qu’en contextualisant le motif, c’est-à-dire en invoquant les paramètres culturels (des circonstances de sa production à son choix) et physiques (les matériaux dont il est fait et sa morphologie) qui ont accompagné sa réalisation. On l’étudie donc dans le cadre d’une anthropologie des gestes associés aux expressions picturales du Néolithique, sachant qu’avec le recul du temps, il nous faudra préalablement présenter des paramètres tels que les contraintes culturelles qui président à l’emplacement des figures et les pratiques rituelles à l’origine de l’expression graphique, sans oublier la topographie des parois et des sites. En effet, le scripteur perçoit, s’adapte et agit en fonction de cet environnement spatial et social. Quelques stratégies culturelles sont évoquées ici : l’attention portée à la microtopographie de la paroi selon les signes à tracer, le respect de certains des critères qui déterminent le choix du site comme l’humidité des lieux et la teinte orangée des parois, la volonté de peindre aux limites de l’accessibilité du site et de la paroi, l’usage d’outils-traceurs augmentant les capacités du corps. L’efficacité du geste consiste alors dans la réalisation d’un motif porteur de sens parce qu’il est en adéquation avec la perception culturellement orientée des caractéristiques de son support. De cette analyse structurée sur un terrain ancien, on tire des éléments de réflexion anthropologique pour d’autres pratiques graphiques, notamment contemporaines et urbaines (tags, street art, etc.)

Mots-clés :

- Hameau,

- geste,

- forme,

- expression graphique,

- signes,

- sud de la France

Abstract

The painted motif on a wall keeps the memory of gesture which produces it. However, it is not possible to reproduce gesture if the motif is not put in context. The cultural parameters (from the circumstances of its production to its choice) and physical parameters (from its material to its morphology) which have accompanied its drawing have to be presented. The sign is hence studied in the context of anthropology of gesture. Because of oldness of facts, gestures associated with walled graphic expressions of Neolithic age have to be presented together with criteria such as cultural constraints (which specify the location of figures), and ritual practices (which are originally of graphic expression), keeping in mind the topography of walls and sites. The writer perceives, adapts and acts within his spatial and social environment. Some cultural strategies are examined : attention for the micropography of the wall in linking with the signs to draw ; respect of criterias which justify the choice of the site (such as the dampness of space and the orange colour of walls) ; willingness to paint as far as the limits of the accessibility of sites and walls can allow ; use of brushes for increasing the ability of the body. The efficiency of gesture lies in the production of a motif with a meaning because its presence is appropriate with the culturally oriented perception of the characteristics of its support. From the analysis of an ancient ground, we draw elements of an anthropological reflection about others graphic practices such as the contemporary and urban expressions of tags and street art.

Keywords:

- Hameau,

- Gesture,

- Form,

- Graphic Expression,

- Motif,

- Southern France

Resumen

Una de las particularidades del motivo pintado sobre la pared de una caverna es que así se conserva el recuerdo del gesto que lo produjo. No obstante, sólo es posible restituir de manera aceptable el gesto si se contextualiza el motivo, es decir, invocando los parámetros culturales (desde las circunstancias de su producción hasta su elección) y físicas (los materiales en los cuales se hizo y su morfología) que acompañaron su realización. Así pues, se le estudia en el cuadro de una antropología de los gestos asociados a las expresiones pictóricas del Neolítico, conscientes que con la distancia temporal, será previamente necesario presentar parámetros como las coacciones culturales que presidieron la distribución de las figuras y las prácticas rituales a la base de la expresión gráfica, sin olvidar la topografía de la pared y del lugar. Efectivamente, el escritor percibe, se adapta y actúa de acuerdo con el entorno espacial y social. Se evocan algunas estrategias culturales : el cuidado que se aplica a la micro-topografía de la pared de roca de acuerdo con los signos que se trazarán, el respeto de ciertos criterios que determinan la elección del sitio como la humedad del lugar, el tinte anaranjado de las paredes, la voluntad de pintar en los límites de la accesibilidad del sitio y de la pared, ya que el uso de herramientas para trazar aumentan las capacidades corporales. La eficacidad del gesto reside en la realización de un motivo portador de un significado ya que se adecua a la percepción culturalmente orientada de las características de su soporte. De un análisis estructurado sobre un terreno antiguo se extraen elementos de reflexión antropológica para otras prácticas gráficas, particularmente contemporáneas y urbanas (tags, street art, etc.).

Palabras clave:

- Hameau,

- gesto,

- forma,

- expresión gráfica,

- signos,

- Sur de Francia

Corps de l’article

Quelques dimensions du signe-motif

La restitution du geste dans la production de figures pariétales ou rupestres est-elle possible et permet-elle d’aller au-delà du constat de la forme ? La question est intéressante puisqu’elle nous oblige à tenir compte de nombreux paramètres tant physiques que culturels dont nous ne mesurons pas nécessairement l’importance. Pour appréhender cette problématique, considérons l’expression graphique picturale, souvent qualifiée de schématique, qui affecte les parois de nombreux abris sous-roche de la Péninsule ibérique et du sud-est de la France aux IVe et IIIe millénaires avant J.C. : culturellement, entre Néolithique moyen et final. L’iconographie y est constituée de signes au sens de figures dont la morphologie est réduite à quelques traits essentiels. Le signe tient lieu d’une représentation plus complète, comme le suggère C.S. Pierce (1978). Toutefois, le terme de motif sera utilisé ici préférentiellement à celui de signe pour mettre l’accent sur la forme plus que sur le contenu sémantique de la représentation.

Un motif est un objet placé devant nous sur un support pariétal ou rupestre, qui est fait d’une matière qui lui confère sa consistance et dont l’élaboration change selon les époques et les groupes culturels. Le matériau de l’objet « motif » est soumis à la même variabilité que celui des autres artefacts.

En lui-même, un motif n’est rien. Il n’est qu’une unité graphique dont la forme est souvent ubiquiste mais dont la charge sémantique diffère selon les contextes culturels qui président à son tracé. La signification d’un motif isolé nous est même rarement accessible et nous ne pouvons parler de thème qu’en présence d’au moins deux motifs, associés entre eux par juxtaposition ou par contraction. Ils produisent du sens parce qu’ils sont intégrés dans un système syntaxique. Le motif est un objet dont la signification résulte du réseau d’objets dans lequel il se trouve, comme les autres artefacts étudiés par les sciences humaines et sociales. Les motifs ne peuvent donc pas être séparés du système graphique qui les anime.

Toutefois, on oublie peut-être aussi que le motif est un objet dans un espace physique et social. Les lieux choisis pour sa mise en place ne sont pas neutres. Que l’on considère la paroi, l’abri dans sa totalité ou le territoire dans lequel s’inscrit ce dernier, le motif entretient avec ces différentes dimensions spatiales des relations qui lui confèrent une cohérence de sens (Hameau 2009a). Dans le même temps, le motif apparaît comme le vestige le plus pérenne d’un ensemble de pratiques sociales qui ont contribué à son élaboration. Or, les motifs peints sur les abris aux IVe et IIIe millénaires avant J.C. nous semblent le témoignage d’un ensemble de pratiques qui tournent autour du concept de « passage et transformation » : transformation des hommes, des animaux et des matières premières. Cela signifie que les hommes passent par le site orné pour y acquérir un nouveau statut dans le cadre de rites dits de passage et qu’ils sont parfois inhumés sur le site orné par lequel ils passent dans l’autre monde. Enfin, cette transformation d’ordre culturel et social semble valoir pour les animaux et pour certaines matières minérales exploitées sur ou à proximité des figures peintes (silex, serpentine, variscite, minerai de cuivre, etc.). Ce concept s’appuie sur l’analyse de près d’une centaine de sites ornés dans le sud de la France en prenant en compte leurs potentialités iconographiques, archéologiques et topographiques (Hameau 2002).

La réalisation du motif engage donc l’individu dans ses composantes personnelle et culturelle. Tracer un motif sur un support résulte d’une compulsion graphique, d’une action dans laquelle le scripteur mobilise toutes ses ressources physiologiques et psychologiques pour répondre à une pratique socialement partagée. Il s’investit dans une logique d’intervention soumise à des contraintes liées à l’espace, aux objets et au temps mais aussi aux interactions avec autrui. On peut parler d’un « fait praxique total » (Parlebas 1999 : 32).

Tracer un motif, c’est aussi contrôler sa main, assurer l’ordre et la direction des traits qui le composent, donc maîtriser le ductus qui produira la forme désirée. Or, le motif en tant qu’artefact a ceci de particulier qu’il matérialise la trajectoire du geste qui le produit. À travers le motif, on peut évaluer le mouvement du bras, sa force, sa direction, bref sa balistique, ainsi que la volonté d’agir de son auteur. Le geste engendre la forme du motif et inversement.

Pour l’expression pariétale qui nous occupe et si le geste technique est effectivement le geste efficace sur la matière (Leroi-Gourhan 1964), celle-ci n’est pas le mélange pictural dont elle est faite. Cette « matière » est la forme du motif qui résulte du geste en lien avec son incontournable complément, le support. L’efficacité du geste est dans la production d’un motif compréhensible par tous et qui fonctionne comme élément de communication, de mémoire, de balisage de l’espace, et toutes autres caractéristiques sociales de l’écrit.

En tout cas, nous ne disposons d’aucun argument pour démontrer que les motifs tracés sur les parois des abris au Néolithique doivent leur technicité à un apprentissage préalable de leur forme. Il nous semble au contraire que ces sites ne sont qu’occasionnellement fréquentés et que chaque scripteur n’a dû y exécuter qu’un nombre restreint de motifs. Bien entendu, les mêmes auteurs ont pu tracer préalablement les mêmes motifs sur d’autres supports périssables mais nous n’en savons rien. Sur les sites, l’analyse conjointe du style et de la technique des motifs peut indiquer l’existence d’un ou de plusieurs auteurs à la manière de l’expertise graphologique et chimique d’un manuscrit.

En revanche, l’observation des sites et de leurs motifs permet d’appréhender la posture des scripteurs au moment du tracé. La fixation des peintures sur la paroi offre l’opportunité de tenter une reconstitution du geste et de l’attitude posturale de l’individu en action. En expérimentant la dynamique d’intervention du scripteur en lien avec les caractéristiques de l’espace, celles des instruments utilisés, du temps imparti et de possibles interactions avec d’autres personnes présentes au moment de l’action, nous pouvons envisager une approche plus sensible de l’acte pictural : une approche seulement car si la conjonction de ces informations perceptives correspond à ce qu’on nomme « schéma corporel » , celui-ci n’est pas unique et il existe « une pluralité de schémas corporels sécrétés par la personne agissante en fonction des situations dans lesquelles elle est engagée » (Parlebas 1999 : 37). Il n’existe pas une situation unique à restituer expérimentalement mais des situations à tenter de revivre.

Les réalités de l’expérimentation

Pour approcher cette réalité de terrain, le chercheur peut recourir à la démarche empirique qui le conduit à s’affranchir des spéculations théoriques et à reporter son attention sur l’importance des gestes, des savoirs et des savoir-faire potentiels. Il s’agit là d’une conduite dont la dimension anthropologique est souvent négligée. Les pratiques sont fréquemment idéalisées et conçues sous le prisme du comparatisme ethnographique, que les exemples abordés soient exotiques ou simplement tirés d’un passé révolu.

La description du résultat l’emporte souvent sur l’analyse des chaînes opératoires comme si, pour un même objet, n’était envisageable qu’un même processus technique et technologique. Revisiter la Préhistoire reviendrait à faire « l’apprentissage de la simplicité » (Chantrenne 2000). Il suffirait de se servir d’un instrument ancien pour reproduire le geste originel sous le prétexte qu’il s’agirait d’un « geste simple ». Réalisée sous l’angle d’une seule procédure analytique, la méthode empirique tend en effet à simplifier l’analyse et à présenter un échantillon réduit des moyens mis en oeuvre pour caractériser une technique. En revanche, l’appel à d’autres sciences, et notamment celles du mouvement, démontre la possibilité d’une diversité d’actions pour l’obtention d’un même produit fini. On ne peut « comprendre les mécanismes d’un phénomène à partir de sa seule observation » (Roux et Bril 2002 : 46).

Recul du temps et conception erronée du comparatisme ethnographique, réduction implicite du nombre des situations à restituer et schématisation des regards analytiques concourent donc à atténuer la complexité du fait technique en Préhistoire. « On a l’impression […] que cet Homo Faber n’a été qu’une sorte de squelette qui a fabriqué des outils morts. On ne nous a jamais montré la lutte de l’Homme avec lui-même et comment il a tiré son premier outil de son propre corps » (Jousse 1974 : 49). Les outils sont morts parce que l’archéologue les conçoit comme des vestiges et non comme des artefacts qui ont eu leur dynamique propre en parallèle de la vie des hommes et qui ont évolué au gré des contextes dans lesquels ils ont été utilisés. Or, suggère M. Jousse, les outils ont été conçus en accord et dans le prolongement de la gestualité des hommes. L’étude du geste apparaît donc primordiale pour comprendre les objets à condition qu’elle soit remise dans son contexte.

Cette contextualisation du geste n’est pourtant que rarement opérée. Trop de restitutions d’un « artiste » de la Préhistoire le montrent debout, devant un support sans aspérité, à la façon d’un peintre confronté à une grande toile posée sur le chevalet de son atelier. C’est même souvent en fonction de ce mode de penser l’acte graphique des Préhistoriques que l’on propose, aujourd’hui encore, aux jeunes visiteurs des sites ornés d’expérimenter l’expression picturale : sur un support fixé à hauteur d’yeux à la façon d’un tableau noir. Or, tracer une figure sur une paroi, un mur ou sur une feuille de papier permet certainement de reconstituer la forme puisqu’elle n’est en fait qu’une somme des parties de la figure si l’on en juge l’approche cognitive des formes du bestiaire du Paléolithique (Apellaniz et Amayra 2008), mais cette reproduction ne matérialise pas nécessairement la même pensée.

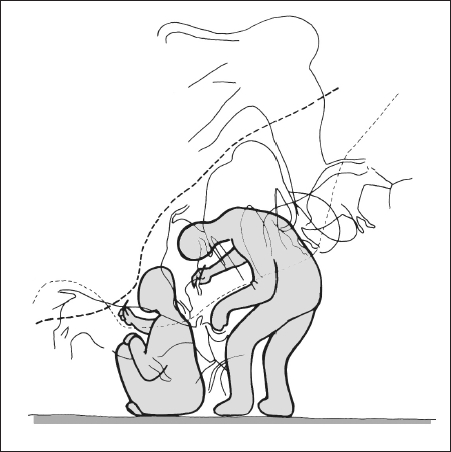

L’étude du geste scriptural dépend en fait de l’importance que l’on accorde à l’analyse spatiale dans la restitution des figurations pariétales, dimension qui n’est apparue qu’à partir des années 1950, sous l’impulsion des travaux structuralistes d’A. Laming-Emperaire et d’A. Leroi-Gourhan. Si l’expérimentation menée par M. Lorblanchet sur de la frise noire du Pech Merle reste originale, elle est rarement réitérée pour les productions graphiques d’autres cavités. Il s’agit pourtant là d’une recherche de la forme, des attitudes posturales et du geste en relation avec les contraintes du lieu, depuis l’obscurité de la caverne jusqu’à la microtopographie de la paroi en passant par la configuration de l’espace choisi (Lorblanchet 1979) (illustration 1).

Illustration 1

Postures et gestes des peintres de la Frise noire du Pech Merle (Lot), d’après Lorblanchet (1979)

Notre démarche s’inscrit dans la même logique d’une étude du geste dans une conjonction de différents critères spatiaux. Il s’agit avant tout d’expliquer que les Préhistoriques peignaient en conjuguant différents paramètres, tels que les contraintes de la matière et du champ graphique, les conduites idéelles qu’ils élaboraient, et l’existence de schèmes cognitifs. Il nous semble possible alors d’évacuer les perceptions d’ordre esthétique pour que l’« art préhistorique » soit considéré en tant qu’« expression graphique ».

Les postures imposées par la paroi

Les motifs ne sont pas positionnés en n’importe quel endroit de la paroi et de l’abri. Sur bien des sites, des zones parfois étendues et propices à l’ornementation, selon nos critères, sont vierges de toute expression picturale alors que des motifs ont été tracés dans des zones qui nous semblent très marginales. Souvent, la configuration des lieux oblige à pencher le corps, à tendre le bras, à grimper sur un quelconque bloc pour atteindre le support désiré, etc. ; encore ne considérons-nous ici que des postures très proches de la station debout, ce qui est rarement le cas sur le terrain. La stratification du calcaire, les jeux et rejeux de fissures ou les bourrelets de calcite qui la scandent à intervalles irréguliers tendent à imposer la dimension des figures et l’étendue des panneaux. Rares sont les motifs qui outrepassent ces limites implicites. La dynamique des gestes est contrainte dans ses composantes topocinétiques et morphocinétiques, c’est-à-dire dans tout ce qui implique des balisages spatiaux non explicites. La graphie est contrainte dans un espace virtuellement déterminé et les motifs sont étirés ou ramassés en fonction de la hauteur des bancs calcaires, de leur fissuration ou de la présence d’arêtes entre deux changements de plan.

En revanche, on constate une observation précise et réfléchie de la microtopographie de la paroi pour le positionnement de la figure de l’idole[1]. Que la version graphique adoptée soit sa forme générale de petite borne se muant en un motif en arceau, son visage fait du bloc nez-sourcils entre deux yeux ou son collier sous la forme d’un U hérissé de petits traits, l’idole est positionnée en conformité avec les accidents du support. L’arceau épouse le contour d’une protubérance de la paroi ou l’incurvation du rebord d’un rocher. L’idole semble émerger d’un ressaut de la paroi ou sortir d’un joint de strate qui divise celle-ci. Des sillons, des filons et des voiles de calcite qui traversent la paroi déterminent la forme de l’idole, ses dimensions et son sens de lecture, droit, couché ou inversé. Cette conformité de l’idole aux accidents et à la morphologie du support n’est pas un simple réflexe opportuniste de la part des Néolithiques, car dans de nombreux cas il est tout à fait possible de dessiner l’idole ailleurs que sur des zones accidentées et peu commodes pour l’acte pictural. Il s’agit plutôt d’une attention portée aux images latentes du support qui porte en lui l’idole, en donne la taille et en détermine les règles de translation. Les hommes modifient leur perception du support et adoptent ces prédispositions mentales (mental sets) (Gombrich 2004) parce qu’ils s’attendent à lire l’idole dans les formes naturelles de la paroi. Ils ne font qu’entretenir cette présence par un rehaut de peinture. L’idole serait donc antérieure aux hommes qui investissent les lieux d’où l’hypothèse qu’elle est une hiérophanie, une manifestation du sacré qui les conforte dans leur choix de l’abri à peindre (Hameau 2003).

Un autre paramètre désigne le champ graphique : sa rubéfaction. L’obligation de nuances chromatiques du support, d’orangées à rouges, nous semble l’un des quatre critères justifiant le choix d’un abri peint (Hameau 2002). Dans la plupart des cas, cette couleur est naturelle, mais elle peut aussi résulter d’un apprêt de la paroi avec une solution à base d’ocre si le support rocheux ne présente pas la teinte requise (Hameau et al. 1995). En règle générale, les motifs sont peints aux seuls endroits orangés d’un site ce qui oblige parfois leur auteur à quelques aménagements des lieux, un échafaudage léger par exemple, pour atteindre l’endroit souhaité. L’efficacité du geste graphique consiste donc à tracer tel ou tel motif dans un espace culturellement admissible, c’est-à-dire qui lui confère du sens : la bonne forme au bon endroit. Ainsi, le support subjective le scripteur puisqu’il peut lui imposer le motif à représenter, le sens de lecture ou l’emplacement de celui-ci. Les contraintes spatiales ne sont pas seulement d’ordre physique, elles sont aussi d’ordre culturel mais dans les deux cas, elles permettent d’évoquer un peu plus que la seule posture du scripteur face au support. Ce dernier les perçoit, s’y adapte et agit en conséquence. Ces propriétés de l’environnement sont perçues et envisagées comme une réalité agie. Ce sont des affordances dont la construction nous permet d’aborder l’étude du geste.

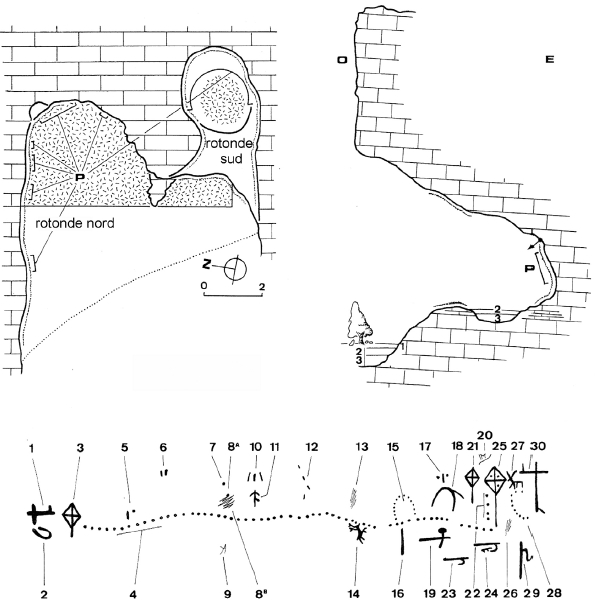

Entre paroi et site

Le site orné dit Baume Peinte (Vaucluse) exprime bien l’imbrication de la contrainte pariétale et de celle imposée par la configuration de l’abri. Il s’agit d’une composition totalisant 28 motifs[2], organisée sur la totalité de la rotonde sud de manière à exprimer un système complexe d’oppositions sémantiques dont nous avons fait l’exégèse à plusieurs reprises tant il nous semble pédagogique (Hameau 2002, 2005). L’ornementation générale y est faite en fonction d’un axe horizontal constitué d’un alignement de 57 ponctuations, qui commence après les figures n°1 à 3 et s’achève avant les figures n°25 à 30 (illustration 2).

Illustration 2

Plan et coupe de Baume Peinte (Vaucluse) avec indication des deux rotondes, emplacement des peintures (P), localisation des sondages (tramé gris) et des couches (notées 2 et 3). En bas, développé du panneau de la rotonde sud

Un deuxième axe, vertical, moins évident, est constitué de l’alignement des figures n°10 et 11 au niveau d’une sortie d’eau périodique, face à l’entrée. Les figures sont tracées en position droite au-dessus de la ligne ponctuée et en position couchée ou aberrante au-dessous de celle-ci. Les figures accompagnées d’un ou plusieurs points ou bien constituées de ces mêmes ponctuations sont placées au-dessus de l’axe ponctué, jamais en dessous. Aux deux extrémités de la ligne ponctuée, à égale distance de l’axe vertical, les figures se retrouvent en vis-à-vis du fait de la concavité du lieu et se répètent mais dans l’opposition haut-bas déjà signalée : figure n°1, couchée, correspondant à la figure n°30, dressée, figure n°2, allongée horizontalement, ressemblant à la figure n°28, allongée verticalement et ponctuée, figure n°3, dressée, coïncidant avec la figure n°21, dressée, et à la figure n°25, dressée et ponctuée. Plusieurs figures sont doublées mais exprimées différemment : la figure losangique non ponctuée n°21 est associée à la figure losangique ponctuée n°25 et la figure en arceau faite d’une suite de ponctuations n°15 est associée à la figure en arceau faite d’un trait continu n°18. Dans cette composition, les figures ont donc une morphologie, un sens de lecture et un rythme différents selon leur place au sein de deux registres horizontaux superposés. Nous pouvons supposer que la figure principale représentée seule, associée à un point ou bien en position couchée ou inversée exprime des charges sémantiques différentes. La composition générale semble cohérente. Est-elle synchrone ?

Pour démontrer qu’elle a été réalisée en une même phase graphique et par un même auteur dont on peut, empiriquement, exprimer la gestuelle, nous avons eu recours à l’analyse technique et stylistique.

L’analyse de la matière picturale prouve qu’un seul pigment a été utilisé, l’ocre, que l’on a mélangé à de l’os brûlé et pulvérisé, d’où la mise en évidence d’apatite. En croisant les données, l’analyse chimique confirme la similarité des recettes pour les différentes figures soumises à l’analyse élémentaire et permet de conclure à l’usage d’une seule et même préparation picturale : à l’existence d’un unique pot de peinture.

L’analyse stylistique permet d’envisager l’utilisation d’un même instrument pour tracer l’ensemble des figures : une brosse dont les poils souples chargés d’une matière colorante relativement liquide a provoqué des ponctuations aux contours flous. Les figures linéaires montrent l’utilisation du même instrument, générant un trait de même épaisseur. Parfois, un trait fin, parallèle au contour de plusieurs figures, suggère que quelques poils n’étaient pas réunis à la touffe de ce pinceau. L’emploi d’un même instrument et la métrique de la forme nous font à nouveau conclure à la synchronie de l’ensemble des figures de la rotonde sud et nous font imaginer l’action d’un même scripteur.

La réalisation en une fois de ce panneau étalé sur 4 m linéaires environ, dans un renfoncement de 2,50 m de diamètre, au sol déclive parce qu’en cuvette, suggère une gestuelle complexe et des attitudes posturales diverses. L’essentiel des figures est concentré sur les deux extrémités de la fresque, accessibles ou presque depuis le porche à condition de se pencher fortement au-dessus de la vasque. Si le scripteur est droitier, il peut facilement réaliser les figures de l’extrémité gauche du panneau, plus difficilement celles de l’extrémité droite, et inversement s’il est gaucher. Comme rien ne trahit une quelconque maladresse du graphisme sur l’un et l’autre côté, nous aurions tendance à penser que l’auteur des motifs s’est placé chaque fois devant son support sans courbure excessive du corps. Toutefois, si la vasque est remplie d’eau comme elle l’était au moment de l’expérimentation, la position du scripteur devient acrobatique et vite fatigante. Les prises pour les mains et les pieds sont rares. Comme l’ampleur de la composition exige de recharger régulièrement le pinceau en matière colorante, on imagine que les deux mains ont été faiblement sollicitées pour se tenir à la paroi, l’une tenant l’outil traceur et l’autre portant le godet à peinture. Pour reproduire expérimentalement cette attitude, rester droit tout en tenant un objet dans chaque main, il a fallu, très spontanément, que nous sollicitions un troisième point d’appui : le genou. La préférence posturale de la jambe gauche ou de la jambe droite tend à amener le corps à se tourner vers la gauche ou vers la droite ce qui peut influencer le graphisme. On ne saurait affirmer que les actes graphiques sont ici dextres ou sénestres. Ils semblent plutôt le fait d’un droitier.

Illustration 3

Postures et gestes pour l’exécution des figures à gauche de la composition de la rotonde sud de Baume Peinte

Le geste a été rapide, ample parce que l’espace le permet, mais a exigé du scripteur qu’il change souvent de place. Si l’on considère l’axe ponctué, on remarque que la teinte s’éclaircit tous les quatre à cinq points environ en même temps que diminue légèrement leur taille et que se raréfient les éclaboussures périphériques. On suppose donc la nécessité d’un retrempage du pinceau selon ce même rythme et un changement de position et/ou de place tous les neuf à dix points (illustration 3). En effet, l’alignement des points ondule légèrement, au gré sans doute des positions de leur auteur par rapport au support. À chaque recharge de peinture et/ou changement de place, le nouveau groupe de ponctuations monte ou descend légèrement comme c’est le cas lorsque le bras s’éloigne du corps. De plus, le nouveau groupe de points n’est jamais tout à fait disposé dans la continuité du précédent comme si son auteur avait cherché à rattraper l’horizontalité de l’axe. Il s’agit bien là d’un problème de calibration du mouvement balistique du bras du fait de la courbure du support (Paillard 1990). Les gestes n’ont pas été aussi homogènes que souhaités mais les yeux ont enregistré cette contrainte supplémentaire, d’où les rectificatifs dans le positionnement des points. Pour la même raison sans doute, certains motifs sont allongés horizontalement (figure n°18) ou très légèrement obliques (figure n°25) sans jamais être ni trop dilatés, ni trop penchés, c’est-à-dire en restant identifiables et en exprimant pleinement leur signification. La forme de l’arceau n°18 elle-même a été rectifiée. Il a été tracé dans un mouvement dextrogyre mais son extrémité droite est restée trop haute. Un trait de repentir a refermé le motif.

En définitive, ce sont la recherche d’un équilibre de la composition autant que les contraintes de l’espace qui ont amené le scripteur à placer l’essentiel des peintures sur les deux côtés de la rotonde, à assurer la cohésion de l’ensemble par l’allongement de l’axe ponctué et à inverser le sens de lecture des motifs placés aux deux extrémités du panneau. Si la composition occupe bien toute la rotonde, ce sont ses extrémités qui semblent plus importantes que sa partie médiane. La graphie en contention des zones immédiatement accessibles s’oppose et se lie tout à la fois à la graphie en expansion du fond du renfoncement plus difficilement abordable (Derycke 2003). À ce titre, l’organisation du panneau est « spatiographique » (Fraenkel 1992 : 39).

Quelques postures imposées par le site

Un abri est sélectionné pour la peinture s’il satisfait à la conjonction de quatre critères qui sont le panoptisme, l’héliotropisme, la rubéfaction de ses parois et l’hygrophilie (Hameau 1999, 2002). Toutefois, l’existence de ces paramètres n’a pas nécessairement d’incidence, ni sur la topographie du site, ni sur celle de son environnement. L’espace interne peut être vaste ou réduit, inclure un ou plusieurs renfoncements, être pourvu ou non de constructions calcitiques, etc., de même que l’espace externe peut être ouvert ou fermé et correspondre à des paysages diversement minéralisés.

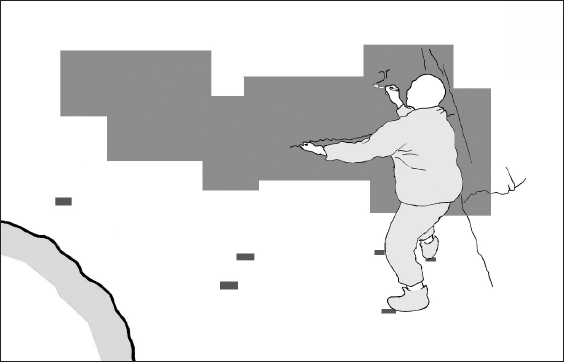

Certaines configurations sont tout de même recherchées. Ainsi, les sept cavités du centre des gorges du Carami (Var) ont été retenues parce que la paroi antérieure est poursuivie par une fissure étroite qui s’enfonce dans le massif calcaire (Hameau et al. 2000). Cette diaclase est la zone humide du site, celle qui atteste de ses qualités hygrophiles par la présence d’écoulements d’eau intermittents ; celle aussi qui attire les productions graphiques. Les figures sont systématiquement placées sur les côtés de cette fissure, au-dessus des ruissellements. Sur quelques abris, le positionnement du peintre par rapport à son support s’avère délicat. Dans l’une des cavités appelée grotte Chuchy, il faut se hisser jusqu’à la fissure, à 1,50 m au-dessus du sol, puis s’agenouiller, voire s’allonger pour tracer les motifs les plus éloignés. Pour un droitier, la composition de gauche est relativement facile à mettre en place encore que l’on remarque quelques maladresses dans le tracé des motifs : les croix ne sont pas symétriques et le manche de la hache, placé très bas, est courbe. Pour le même droitier, la composition sur la droite de la fissure est plus difficile à réaliser parce qu’il obstrue l’espace avec son corps, qu’il bénéficie d’un éclairage moindre et qu’il est contraint de s’allonger et de tendre exagérément le bras pour exécuter les figures les plus à gauche (illustration 4). Il en résulte une fresque qui s’infléchit de la droite vers la gauche, avec un personnage à gauche qui est presque couché. Apparemment, il ne s’agit pas ici de la volonté de lui assigner un sens de lecture particulier et donc une signification précise, mais bien du résultat d’une contrainte à la fois spatiale et gestuelle.

Illustration 4

les positions du peintre lors de la confection du panneau de droite de la grotte Chuchy

En plus du choix de placer les motifs dans la partie qui témoigne de l’humidité épisodique de l’abri, on observe aussi la volonté des scripteurs d’atteindre les limites de l’accessibilité du support. La recherche des zones les plus extrêmes du site, la volonté d’en dépasser les contraintes topographiques pour positionner certains motifs sont prégnantes pour de nombreux abris ornés.

L’abri du Gallinero (Huesca) exprime bien ce qu’est l’investissement ultime du corps dans la pratique picturale (Hameau et Painaud 2006-2008). Si le Vero qui traverse les gorges est en eau, le complexe du Gallinero n’est accessible qu’au terme d’une longue marche selon un itinéraire unique depuis le plateau. Le site s’ouvre à l’extrémité d’une barre rocheuse et la progression est arrêtée quelques dizaines de mètres plus loin par un abîme. Ensuite, l’ascension jusqu’aux plateformes creusées par les abris est délicate car la roche est abrupte et sans reliefs notables. Le panneau peint est riche de 64 motifs zoomorphes mais il est situé au-dessus du vide et il n’est possible d’y accéder qu’en posant les pieds sur des encoches naturelles de la paroi et en s’agrippant à une saillie du rocher. Il semble que ces encoches ont été reprises avec un percuteur pour être agrandies. Le panneau s’étale sur 3,40 m environ. Si les motifs peints à gauche peuvent avoir été tracés depuis le sol de l’abri, ceux de droite n’ont pu être réalisés qu’en se tenant au-dessus du vide et en tendant le bras droit. La saillie de la paroi offre bien une prise à la main gauche mais oblige le scripteur à se pencher un peu plus vers la droite. Dans tous les cas, il ne peut certainement pas tenir un godet à peinture dans une main ; d’un autre côté, la petite taille des motifs n’exige pas non plus qu’on recharge en peinture l’outil traceur. Certains motifs, notamment à l’extrémité droite du panneau, ont manifestement été réalisés avec un pinceau ou un autre outil donnant un trait fin et prolongeant le bras (illustration 5).

Illustration 5

Position du peintre pour l’exécution du panneau de l’abri du Gallinero

La réalisation de cet ensemble de motifs impose donc une posture exceptionnelle du corps. À l’endroit du panneau, la moindre maladresse provoquerait la chute du scripteur sur une dizaine de mètres environ. Il lui faut donc engager toutes ses ressources, somatiques et psychiques, et user de qualités proprioceptives pour réguler des propriétés corporelles comme l’équilibre et les mouvements. Il lui faut compenser sa position en déséquilibre par rapport au support et contrôler ses gestes tout au long de l’action. C’est ce qu’il fait, puisqu’en tous points du panneau les motifs adoptent des formes très proches même si l’on peut penser qu’ils ne sont pas tous l’oeuvre du même auteur.

Si l’on veut approcher un peu plus les conduites corporelles des auteurs de ces peintures du Gallinero, il est nécessaire de contextualiser l’acte pictural. Il semble que ce complexe d’abris a pu constituer un lieu de réclusion dans le cadre de pratiques apparentées à des rites de passage telles que signalées plus haut. En avant des encoches naturelles qui permettent aux scripteurs de peindre au-dessus du vide, l’abri présente aussi trois cupules de plus grande dimension creusées dans le rocher. Leur localisation et leur orientation correspondent à trois dépressions du rebord d’une terrasse suspendue, de plan semi-circulaire, de 3 m x 4 m, située au-dessus et à droite du panneau peint. Trois troncs d’arbre de 5 m de long qui auraient été hissés jusque-là et posés à l’oblique entre les cupules du sol et les dépressions du rebord permettraient de franchir l’espace vide et d’atteindre la terrasse. Or, celle-ci a bien été visitée puisque des traces de peinture y sont visibles. On imagine alors que le fait de retirer les trois troncs aurait totalement isolé les visiteurs de la plateforme. L’étroitesse et la position de celle-ci – plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la pente – rendraient pénible tout stationnement prolongé.

Dans l’hypothèse de rites de passage sur les sites ornés, cette situation de réclusion – dont nous connaissons d’autres dispositifs sur d’autres sites (Hameau 2007) – a pu s’inscrire dans le cadre des épreuves imposées pendant ce temps de l’initiation que Van Gennep (1981 [1909]) appelle la phase « liminaire » ou « de marge » dans son schéma tripartite. Le côté inhabituel de la situation consistant à demeurer un temps plus ou moins long sur une plateforme accrochée en milieu de falaise met le corps en tension et exige de l’impétrant qu’il domine celui-ci.

Les grandes épreuves de stoïcisme qui constituent l’initiation dans la plus grande partie de l’humanité, ont pour but d’apprendre le sang-froid, la résistance, le sérieux, la présence d’esprit, la dignité, etc. La principale utilité que je vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette éducation de mon sang-froid qui me permit de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’abîme. […] [Le sang-froid] est avant tout un mécanisme de retardement, d’inhibition de mouvements désordonnés.

Mauss 1950 [1936] : 385

Pour ponctuelle qu’elle soit, la fréquentation du Gallinero est bien de nature à subjectiver le corps et l’esprit, depuis l’itinéraire imposé pour accéder au site jusqu’à l’acte graphique en situation d’équilibre précaire et l’isolement sur la terrasse, mais exige aussi que le visiteur contrôle ses gestes et son corps en fonction des traits à tracer, des contraintes du support, de la topographie du site et des pratiques culturelles imposées. Au choc ontologique du dépaysement répond un ensemble de conduites d’incorporation des lieux. Aller jusqu’aux limites de l’accessibilité du site et de la paroi procède sans doute de ce double enjeu de perception et d’action.

Dans ce cadre des postures imposées par le site, la volonté de progresser jusqu’aux limites de l’espace est aussi perceptible pour les abris poursuivis de galeries. De tels sites ornés sont rares au Néolithique mais lorsqu’ils existent, on peut observer des traces de peinture jusque dans les diverticules terminaux, surbaissés et rétrécis. Plutôt que des motifs appartenant au corpus schématique, il s’agit de marques laissées sur la paroi à la suite de son contact par des mains maculées de colorant. Selon les cas, l’attitude posturale du visiteur a consisté, soit à s’allonger sur le sol, soit à se hisser entre d’étroits massifs de concrétions, et à tendre excessivement le bras.

Dans le même temps se pose le problème dans ce milieu souterrain de l’acuité visuelle des scripteurs, qui sont tout juste éclairés par la lumière des torches ou des lampes à graisse, aussi bien quant à leur progression jusqu’au fond des galeries que quant à leur perception des parois pendant l’activité graphique. Le rôle de l’information visuelle est important dans la gestualité, si bien qu’une vision scotopique entraîne souvent des maladresses dans la graphie et une difficulté à percevoir les nuances chromatiques. Pour cette raison, peut-être, certains motifs soléiformes du réseau supérieur de la grotte de l’Église (Var) sont imparfaits : leurs rayons ne se recoupent pas au même endroit et ils ne sont pas au centre de l’alvéole qui les contient.

Traces et tracés

Quelle que soit la forme prise par une expression graphique, elle est une écriture, c’est-à-dire « la rencontre entre un système pictural et un système gestuel » (Calvet 1996 : 22). Écrire consiste à laisser une trace, à apposer des motifs qui représentent l’effet spatial des gestes et des outils destinés à les produire, et à contrôler ses mouvements. À partir des traces, nous avons donc expérimenté les tracés dans une approche sensible consistant à évaluer l’immersion du ou des scripteurs dans un espace à la fois physique et culturel. Le principe commun, le seul élément stable de tout système d’expression graphique reste l’espace (Christin 1995) qui peut être diversement appréhendé par ses utilisateurs.

La gestuelle restituée n’est jamais simple. Nous l’aurions simplifiée si nous nous étions contenté de concevoir le geste au travers du seul bras qui trace le motif ou si nous avions supposé que la seule différence notable d’un tracé à l’autre était la déformation que chaque scripteur apporte inévitablement dans la forme produite. L’écriture est en effet un processus de reproduction où le modèle imité est perturbé par des modifications individuelles. Nous avons plutôt tenu compte de la diversité des espaces, des contraintes topographiques autant que culturelles, des contextes rituels, etc., pour exprimer la grande variabilité des attitudes posturales possibles et des schémas corporels mis en place. Comme l’espace pictural utilisé est le lieu de pratiques que nous supposons inhabituelles et ponctuelles, nous pouvons penser qu’un certain nombre de conduites motrices graphiques n’ont été qu’imparfaitement incorporées tout en satisfaisant à la nécessité de tracer les motifs aux seuls endroits culturellement acceptables.

Un exemple de cette dualité entre action et perception est celui du sens de lecture des figures. Tracer des motifs anthropomorphes de telle façon qu’ils soient obliques, constitue peut-être un essai manqué de compensation entre la volonté de leur donner une verticalité et le fait d’être en mauvaise posture pour les réaliser. L’enjeu est différent de celui qui consiste à placer l’idole dans une position particulière pour l’adapter à la microtopographie de la paroi.

Cependant, une stratégie de positionnement des motifs sous-tend la diversité de la gestuelle et consiste à placer les peintures aux limites de l’accessibilité : extrémité des territoires et des cheminements pour parvenir jusqu’aux sites ornés, pénétration jusqu’aux extrémités des sites et utilisation des points extrêmes de la paroi pour y positionner des figures. Il en résulte des positions plus ou moins acrobatiques et dangereuses pour peindre, la nécessité d’un contrôle du corps ou une conduite permettant de corriger certains sens amoindris, comme l’est la vue en contexte souterrain. Il est difficile, voire impossible, de comprendre le sens dont sont investis des gestes aussi particuliers que peindre au-dessus du vide ou dans l’obscurité. Cette stratégie reflète aussi bien une volonté d’appropriation de l’espace jusqu’aux points extrêmes de ses marges que le besoin épistémique de l’homme d’aller toujours plus loin. Dans le même temps, des propriétés comme l’équilibre et la proprioception relèvent des caractéristiques humaines universelles, même si les activités investies sont de l’ordre du culturel. Ce comportement qui consiste à tenter de peindre aux limites de l’accessibilité du support devient donc un usage social du corps. Lorsque la zone à peindre est trop éloignée, l’homme se dote d’ailleurs d’un pinceau ou de tout autre outil traceur qui lui permette de peindre un peu plus loin. Le scripteur conçoit donc les objets nécessaires à ses pratiques corporelles. Ici, le pinceau occupe les limites du corps tout comme le peintre se place aux limites de l’espace accessible. « L’activité corporelle est bien façonnée par les espaces dans lesquels elle s’exerce et par les objets qui en conditionnent le déroulement » (Parlebas 1999 : 40). Le scripteur capable de se mouvoir dans de tels espaces et de réaliser aux bons endroits et avec les bons instruments des figures intelligibles par tous rend ces derniers parfaitement efficaces. Et l’efficience des efforts déployés ne se mesure pas par le motif en tant qu’artefact mais par le message porté et l’acte symbolique accompli à travers le geste et le message.

Changement de temps

Aux conduites graphiques telles qu’analysées pour le Néolithique répond presque symétriquement le writing, cette forme d’investissement de l’espace public par le graffiti que connaissent les contextes urbains contemporains. Tagueurs et autres pratiquants du street art adoptent certaines des conduites corporelles présentées ici en dépit de la disparité des contextes. Leur champ graphique est en effet un espace contraignant fait de seuils, de limites et de supports : une réalité spatiale à la fois diversifiée et codifiée du fait qu’elle est imposée par le mur et ses accidents ; une réalité toujours marquée par le cadre (par les embrasures de portes et de fenêtres) si l’on en juge I. Papeau (2005). Les scripteurs s’obligent à peindre aux limites de l’accessibilité des supports, souvent en débord, dans l’obscurité, etc., ce qui les amène à agir dans un état second et apporte un peu plus à leur geste et à la signification de leur production graphique. Leur corps est engagé pour consigner leur vécu, une représentation de leur histoire personnelle ou de celle de leur crew dans une relation avec un mur qui devient synonyme d’échanges et d’ouverture alors qu’il se présente, matériellement, comme l’objet de l’isolement et de l’exclusion. Leur écriture occupe surtout la périphérie de la ville où le tissu urbain génère une désocialisation mais recrée du lien grâce à certains actes graphiques, spontanés ou commandés par les institutions, et qui font sens pour un grand nombre d’habitants (Papeau 2005). Ces diverses formes de l’écriture urbaine, souvent perçues comme asociales, sont en fait contraintes par la ritualité, par l’engagement au sein du groupe et par le jugement des pairs dans une évolution dont le but plus ou moins admis est la re[con]naissance du sujet qui « graffite » (Hameau 2009b).

À cette conduite normée répond une culture somatique. Une recherche de technicité du geste par les tagueurs les amène en effet à réitérer inlassablement leur production graphique jusqu’à l’automatisme, jusqu’à l’adoption de positions congruentes en contexte similaire. La bombe de peinture, médium préféré des tagueurs, induit des conduites gestuelles spécifiques. Le passage du marqueur à la bombe voit le geste passer du poignet à l’amplitude du bras et entraîne la réalisation de « pièces » plus grandes et visibles de loin, c’est-à-dire visuellement accessibles même lorsqu’elles occupent l’extrémité des espaces abordables par leurs auteurs.

Dès lors, comme au Néolithique, se met en place une sorte de « culture du risque » qui finalement ouvre l’espace abordé pour la peinture et, en dépit des contraintes naturelles, en repousse toujours un peu plus les limites matérielles. C’est en ce sens que le motif opère « la dialectique de la clôture et de la circulation » (Robic 2000 : 113) : en outrepassant les frontières d’un espace censé se refermer sur lui. En dépit de leur marginalité territoriale, les supports du street art comme les abris peints sont au coeur d’un système d’échanges et l’activité corporelle de leurs auteurs réciproques s’inscrit dans les modalités de cette communication.

Parties annexes

Notes

-

[1]

On appelle idole, du grec eidōlon, une figure anthropomorphe qui n’est pas l’homme (qui en est le reflet mais non la réalité) et qui semble dotée d’une double nature, à la fois terrestre et supranaturelle (Hameau 2002).

-

[2]

28 motifs pour l’expression graphique du Néolithique, 2 des motifs étant réalisés au bâton de colorant et datés de la période historique au sens large.

Références

- Apellániz J.M. et I. Amayra, 2008, La forma del dibujo figurativo paleolitíco a través de la experimentación, Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitiva. Bilbao, Universidad de Deusto.

- Calvet J.-L., 1996, Histoire de l’écriture. Paris, Éditions Plon.

- Chantrenne C., 2000, « De l’objet à l’instrument… l’imagination sans limite : entretiens avec Guy Thévenon », Lettre d’information du CMTRA, 36 : 3-4.

- Christin A.-M., 1995, L’image écrite ou la déraison graphique. Paris, Éditions Flammarion.

- Derycke M., 2003, « Les graffitis bateliers : empreintes, suspensions… nomination », Langage et société, 1, 103 : 79-115.

- Fraenkel B., 1992, La Signature – genèse d’un signe. Paris, Éditions Nrf Gallimard.

- Gombrich E.H., 2004, La préférence pour le primitif. Paris, Éditions Phaidon.

- Hameau P., M. Menu, M.P. Pomies et P. Walter, 1995, « L’art schématique postglaciaire dans le sud-est de la France : analyses pigmentaires », Bulletin de la Société préhistorique française, 92 : 108-119.

- Hameau P. et A. Painaud, 2006-2008, « Los abrigos de Gallinero (Bárcabo, Huesca. cuarenta años después del doctor don Antonio Beltrán (1968-2008) », Bolskan, 23 : 9-50.

- Hameau P., 1999, « Héliotropisme et hygrophilie des abris à peintures schématiques du sud de la France », L’Anthropologie, 103, 4 : 617-631.

- Hameau P., 2000, « Implantation, organisation et évolution d’un sanctuaire préhistorique : la haute vallée du Carami (Mazaugues et Tourves, Var), Supplément n°7 au Cahier de l’ASER.

- Hameau P., 2002, « Passage, transformation et art schématique : l’exemple des peintures néolithiques du sud de la France », British Archaeological Reports, 1044.

- Hameau P., 2003, « Que l’idole est antérieure à l’homme… », Revue du Centre archéologique du Var 2003 : 35-42.

- Hameau P., 2005, « Des goûts et des couleurs. Chronologie relative et identité culturelle à travers l’analyse des peintures schématiques du Néolithique dans le sud de la France », Zephyrus, 58 : 195-211.

- Hameau P., 2007, « Espaces de réclusion et de rassemblement et expression graphique au Néolithique », L’Anthropologie, « Art préhistorique », 111, 4 : 721-751.

- Hameau P., 2009a, « Site, support, signe : une cohérence de sens. L’expression graphique picturale au Néolithique », L’Anthropologie, « Représentations préhistoriques, images du sens », 113, 5 : 861-881.

- Hameau P., 2009b, « De la difficulté à passer avec des mots », Cultures & Sociétés, 9 : 63-68.

- Jousse M., 1974, L’Anthropologie du Geste. Paris, Éditions Gallimard.

- Leroi-Gourhan A., 1964, Le Geste et la Parole, tome 2, « La mémoire et les rythmes ». Paris, Éditions Gallimard.

- Lorblanchet M., 1979, « Les dessins noirs du Pech-Merle », Congrès préhistoriques de France, 21, 1 : 178-207.

- Mauss M., 1950 [1936], « Les techniques du corps » : 363-386, in M. Mauss, Sociologie et anthropologie. Paris, Presses universitaires de France.

- Paillard J., 1990, « Les bases nerveuses du contrôle visuo-manuel de l’écriture » : 23-52, in C. Sirat, J. Irigoin et E. Poulle (dir.), Bibliologia 10 : L’écriture : le cerveau, l’oeil et la main. Actes du colloque international du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Collège de France, le 2, 3 et 4 mai 1988. Turnhout, Brepols.

- Papeau I., 2005, « Le graffiti : art brut ou esthétique de l’ancrage ? » : 27-37, in J. Deniot et A. Passin (dir.), Les peuples de l’Art, tome 1. Paris, L’Harmattan.

- Parlebas P., 1999, « Les tactiques du corps » : 29-43, in M.P. Julien et J.-P. Warnier (dir.), Approches de la culture matérielle – corps à corps avec l’objet. Paris, L’Harmattan.

- Pierce C.S., 1978, Écrits sur le signe. Paris, Éditions du Seuil.

- Robic M.-C., 2000, « Confins, routes et seuils », Communications, 70, 1 : 93-119.

- Roux V. et B. Bril, 2002, « Observation et expérimentation de terrain : des collaborations fructueuses pour l’analyse de l’expertise technique : le cas de la taille de pierre en Inde », Revue d’anthropologie des connaissances, « Technologies, Idéologies, Pratiques », 14 : 29-47.

- Van Gennep A., 1981 [1909], Les rites de passage. Paris, Éditions Picard.

Liste des figures

Illustration 1

Postures et gestes des peintres de la Frise noire du Pech Merle (Lot), d’après Lorblanchet (1979)

Illustration 2

Plan et coupe de Baume Peinte (Vaucluse) avec indication des deux rotondes, emplacement des peintures (P), localisation des sondages (tramé gris) et des couches (notées 2 et 3). En bas, développé du panneau de la rotonde sud

Illustration 3

Postures et gestes pour l’exécution des figures à gauche de la composition de la rotonde sud de Baume Peinte

Illustration 4

les positions du peintre lors de la confection du panneau de droite de la grotte Chuchy

Illustration 5

Position du peintre pour l’exécution du panneau de l’abri du Gallinero