Résumés

Résumé

Ce texte repose sur un terrain ethnographique débuté en 2003 (27 séjours à ce jour) portant sur des familles capverdiennes confrontées à la migration. À partir de deux études, il sera question d’analyser la manière dont des femmes, confrontées à l’insécurité, envisagent leurs désirs d’enfants. L’histoire singulière qui a produit la famille capverdienne favorise une certaine méfiance entre les sexes, une réelle fragilité des alliances, là où les mariages officiels résultent généralement de calculs. Dès lors, le désir d’enfant concentre toutes les stratégies. Dans ce contexte, la relation mère-enfant, et plus particulièrement la relation mère-fils, devient déterminante et institue la « famille matrifocale », participant en même temps à la quête de la sécurité à long terme des mères. Dès sa conception, l’enfant à naître est déjà gros de la survie de sa mère. Son éducation est cruciale, car il convient de lui transmettre l’acceptation du projet pour lequel il a été conçu. À l’âge adulte, la question peut s’énoncer simplement : comment, pour un homme, en même temps « faire couple » avec sa mère et se tourner vers la ou les mères de ses enfants ? Dans ce contexte, la collaboration entre un homme et une femme dépend de ce que les partenaires s’apportent mutuellement.

Mots-clés :

- Laurent,

- Cap-Vert,

- migration,

- enfants,

- filiation,

- relation mère-fils,

- éducation,

- parenté,

- États-Unis

Abstract

This text is based on an ethnographic field started in 2003 (27 missions to date) about Cape Verdean families facing migration. The article analyses the way women, confronted with economic insecurity, consider their child desires. The singular history that produced the Cape Verdean family promotes a mistrust between the sexes, and a real fragility of alliances, with official marriages generally resulting from calculations. The child desires concentrates then all the strategies. In this context, the mother-child relationship, and more particularly the mother-son relationship, becomes decisive and establishes the « matrifocal family », which at the same time plays a role in the quest for the long-term safety of mothers. From the moment of its conception, the unborn child is already « in charge » of the survival of his mother. The child’s education is crucial, as the acceptance of the project for which he or she was conceived must be transmitted. Once adult, the question becomes simpler : how can he live as a man, with all the moral debt he owes to his mother, and as the same time turn to the mother(s) of his children ? In this context, collaboration between a man and a woman depends on what the partners can bring to each other.

Keywords:

- Laurent,

- Cape Verde,

- Migration,

- Children,

- Filiation,

- Mother-Son Relationship,

- Education,

- Kinship,

- United States

Resumen

Este texto se basa en un trabajo etnográfico que se inició en 2003 (27 días hasta ahora) sobre las familias de Cabo Verde confrontadas a la migración. A partir de dos estudios, se tratará de analizar la forma en que las mujeres, confrontadas a la inseguridad, prevén su deseo de tener hijos. La historia singular que ha dado origen a la familia en Cabo Verde favorece cierta desconfianza entre los sexos, una real fragilidad de las alianzas, ahí en donde los casamientos oficiales generalmente han sido productos del cálculo. Por esta razón, todas las estrategias se concentran en el deseo de tener un hijo. En este contexto, la relación madre-niños, y muy particularmente madre-hijo, son determinantes e instituyen a la « familia matrifocal » participando al mismo tiempo en la búsqueda de la seguridad a largo plazo de las madres. Desde su concepción, el niño que nacerá estará cebado de la supervivencia de su madre. Su educación será pues crucial, ya que será necesario transmitirle la aceptación del proyecto para el cual fue concebido. Una vez adulto, la cuestión se enuncia de manera simple : ¿cómo puede un hombre formar una pareja con su madre y al mismo tiempo buscar la madre de sus hijos ? En este contexto, la colaboración entre el hombre y la mujer depende de lo que los cónyuges se aporten uno al otro.

Palabras clave:

- Laurent,

- Cabo Verde,

- migración,

- niños,

- filiación,

- relación madre-hijos,,

- educación,

- parentesco,

- Estados Unidos

Corps de l’article

Introduction

Les deux études de cas présentées dans cet article se déroulent au Cap-Vert et à Boston (États-Unis). Elles reposent sur une longue familiarité acquise auprès de familles à distance capverdiennes, c’est-à-dire de familles confrontées à la migration. Dans ce contexte, il sera question d’analyser la manière dont des femmes envisagent leurs désirs d’enfants et leurs grossesses[1].

La famille à distance existe tant qu’elle dispose d’un capital migratoire entretenu entre ses membres. Pour cela, ces derniers doivent se le transmettre au regard de lois migratoires qui varient d’un pays d’accueil à l’autre et de pratiques imbriquées entre l’officiel et l’officieux. Une fois acquis, ce capital migratoire hautement désirable devient le bien le plus précieux d’une famille, qui mettra tout en oeuvre pour le préserver. La seule manière de le conserver consiste à le faire circuler entre les membres de la famille. La notion de projet rend compte de ce processus de transmission du capital migratoire au sein de la famille à distance. Pour y parvenir, tout se passe comme si les membres d’une famille se mettaient au service du capital migratoire pour le transmettre intact d’une génération à l’autre. Concrètement, toutes les composantes de la parenté (séduction, sexualité, grossesse, mariage, divorce, adoption, confiage d’enfants, etc.) sont mises au service de ce dessein. Je montrerai que ce projet est cohérent, évident et limpide pour tous les membres de la famille socialisés depuis l’enfance de sorte à s’y conformer. Ce projet rend largement compte de la cohérence des liens qui unissent les membres de la famille à distance sur le long terme.

Le Cap-Vert est un archipel volcanique, situé à sept cents kilomètres des côtes sénégalaises. Ce pays regroupe neuf îles habitées et compte 545 000 habitants en 2015[2]. La diaspora (disséminée aux États-Unis, au Portugal, au Sénégal, en Angola, au Luxembourg, en Italie, à São Tomé et Principe, au Mozambique, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Brésil) est estimée à près d’un million de personnes (Batalha et Carling 2008). En dépit des efforts des gouvernements successifs, les inégalités restent criantes : la redistribution des fruits de la croissance reste insuffisante pour juguler les inégalités[3].

Par leur situation géographique – à la croisée des routes maritimes entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques –, ces îles jouèrent un rôle stratégique dans la traite atlantique. Vouées à la production du coton et de la viande séchée surtout, utilisées dans le troc d’esclaves avec les ports d’Afrique, elles servirent également « d’îles entrepôts » pour les esclaves en transit vers d’autres lieux. Dès la moitié du XVe siècle, date de la découverte de l’archipel inhabité par les navigateurs portugais, la société capverdienne se structura sur des bases inégalitaires, entre maîtres et esclaves, Blancs et Noirs, dans un contexte de déficit de femmes blanches et de domination des maîtres blancs. Cette situation conduira rapidement au métissage et à l’invention du créole. L’histoire du pays est rythmée par les sécheresses corrélées à d’impitoyables famines. Les unes et les autres alimentent toujours la mémoire collective. À ces latitudes sahariennes, la saison des pluies est courte, et l’agriculture, installée sur des diguettes édifiées sur des pentes parfois vertigineuses, repose sur la culture associée du maïs et de multiples variétés de légumineuses. Lorsque l’irrigation est possible, on y trouve la banane et la canne à sucre produite pour la fabrication du rhum. Les besoins alimentaires du pays sont couverts à hauteur de 50 %, le reste étant importé. Dans ce contexte, la migration s’impose comme une alternative de survie (Meintel 2002). Elle débute dès la fin du XVIIe siècle dans le sillage de la pêche à la baleine atlantique organisée par des compagnies américaines du Massachussetts. Des migrants pionniers parvinrent à se rendre aux États-Unis et ouvrirent cet important chemin migratoire (Carreira 1983 : 82). Aujourd’hui, la diaspora capverdienne aux États-Unis, essentiellement dans le Massachussetts, rassemble plus de 260 000 personnes[4].

Sur la base de récits ethnographiques, ce texte vise à expliquer comment le désir d’enfants participe pleinement au projet migratoire. Ainsi, en relation avec les lois américaines du regroupement familial, les grossesses peuvent s’inscrire dans des stratégies planifiées sur le long terme, comme celle d’avoir un enfant avec un homme disposant d’un capital migratoire, ou encore – après l’obtention d’un visa de visiteur – d’être en mesure de planifier un accouchement aux États-Unis, afin que l’enfant accède à la nationalité américaine en vertu du droit du sol et puisse la transmette, à sa majorité, à sa mère.

Je défendrai l’idée selon laquelle, dans un contexte de méfiance entre les sexes, de fragilité des alliances, et où les mariages officiels résultent plutôt de calculs pour l’accès au capital migratoire, le désir d’enfant concentre toutes les stratégies, lesquelles précèdent la naissance de l’enfant qui en hérite. Ce texte met en lumière la manière dont l’enfant porte le poids de ces investissements. Alimentée par les attentes de sa mère, l’éducation qu’il recevra l’endette vis-à-vis de celle qui s’est sacrifiée pour l’élever, le plus souvent seule. Dans ce contexte, le désir d’enfant et l’enfant lui-même relèvent de stratégies féminines incluses dans la recherche de la sécurité.

Pour ces femmes, l’éducation des enfants constitue un enjeu majeur. Dès lors que les hommes se révèlent souvent absents de la famille, dans une distance émotionnelle avec leur progéniture, ces femmes considèrent que les enfants leur appartiennent. La relation mère-enfant est déterminante et institue la famille matrifocale (ou matricentrée)[5], autant qu’elle participe à la quête de la sécurité à long terme de ces mères.

En miroir avec le machisme[6], la famille matricentrée renvoie à la figure de la « mère courage », dévouée, se sacrifiant pour élever seule ses enfants. Je défends l’idée selon laquelle la famille matricentrée s’articule au machisme pour former le « système machi-matricentré », lequel concerne toute la société. La matrifocalité s’étend donc à tous les groupes sociaux, et pas uniquement aux familles populaires. Souvent, à défaut de mieux, une femme peut avoir eu ses enfants avec différents hommes, des hommes qui n’ont pas pu ou pas voulu intégrer la cellule familiale. Cette approche de la famille matricentrée repose sur le centralisme de la mère et la valorisation logique des relations de filiation qui supplantent les relations d’alliance, lesquelles se trouvent fragilisées par ce contexte matricentré. Il est question de relations fortes entre la mère et ses enfants, entre les membres de la fratrie, mais aussi de la mère à l’égard de ses propres parents.

La famille matricentrée peut se définir à partir de quatre éléments de base : 1) un père physiquement et psychologiquement absent qui conduit à la « fragilisation du rôle du père » ; 2) une mère qui s’est sacrifiée (pour reprendre les termes consacrés) pour élever seule ses enfants, instituant ainsi la famille matricentrée ; 3) des enfants adultes qui se retrouvent, à la suite d’une éducation prioritairement acquise de la mère, psychiquement endettés envers elle ; 4) dans un contexte de sécurité sociale incomplète, des enfants qui doivent subvenir aux besoins de leur mère, une fois celle-ci devenue vieille.

Ce type de famille résulte d’une idiosyncrasie liée à l’histoire particulière du Cap-Vert. Sans pouvoir les détailler ici, les trois composantes majeures de l’histoire de la formation de la société capverdienne – l’histoire de l’esclavage, le fonctionnement d’une « société à différentiel » (inégalitaire) et les formes multiples et historiques prises par les migrations – concourent à instituer ce système « machi-matricentré » qui a des conséquences directes et importantes sur la famille : 1) l’impact négatif important de l’esclavage sur la structure familiale (Carreira 2000 ; Correia e Silva 2013)[7] ; 2) les inégalités sociales pouvant conduire à une instrumentalisation des relations sexuelles ; 3) les migrations qui séparent durablement des membres de la famille. Les conséquences sur la famille de ces trois composantes majeures de l’histoire du Cap-Vert affectent directement, mais différemment, les femmes et les hommes.

En outre, il convient de situer notre analyse dans un contexte où la sécurité sociale étatique reste embryonnaire. Le désir d’enfant peut alors logiquement s’inscrire dans la quête de la sécurité de la femme. Autrement dit, cet enfant à naître est déjà gros de la survie de sa mère. Son éducation devient cruciale afin de lui inculquer l’acceptation du projet pour lequel il a été conçu : va-t-il décevoir cette mère, ou au contraire, une fois adulte, va-t-il assumer sa dette et ses devoirs envers elle ? Va-t-il lui préférer une compagne et les enfants qu’il pourrait avoir avec elle, ou va-t-il tenir ses promesses et soutenir sa mère ? Je montrerai que l’enfant conçu dans un tel cadre naît avec des dettes et reste, sa vie durant, en proie à un dilemme de fidélité envers sa famille par filiation (celle incarnée par sa mère, et par extension sa fratrie) ou envers sa famille par alliance (la mère de ses enfants et ses propres enfants). La réponse se révèle toujours complexe et souvent douloureuse, alors qu’elle engendre des atermoiements.

Ce questionnement peut s’énoncer simplement : dans une société « machi-matricentrée », comment, pour un homme, « faire couple » en même temps avec sa mère et avec une autre femme (la mère de ses enfants) ? Je proposerai une première hypothèse (il y en aura deux) selon laquelle l’histoire de cette société l’a conduite à délier la sexualité de l’alliance et à estomper en conséquence la relation de couple entre un homme et une femme pour finalement prolonger le lien mère-enfant(s), en valorisant en conséquence les maîtresses (les compagnes) et une forme de machisme. Le mariage officiel est plutôt réservé à un objectif précis en relation avec un calcul préalable. La mère une fois âgée n’étant pas ici nécessairement prise en charge (protégée) dans le cadre de l’alliance (du mariage)[8], alors la relation mère-enfant (et surtout la relation mère-fils) vient suppléer la recherche de la sécurité de la mère dans un contexte où la sécurité sociale reste en construction. Confrontée à l’importance accordée à la filiation (surtout les relations mère-enfant), l’alliance peut être reléguée au rang de stratégie. L’alliance n’a alors rien d’un passage, sanctionné par un nouveau statut qualifiant les liens entre un homme et une femme ; elle reste un moyen pour aboutir à ses fins, comme celle d’accéder à un certain capital migratoire ou à une rente financière : la cohabitation d’un homme et d’une femme en vue d’un objectif est une chose ; le désir et la sexualité sont une autre chose ; autre chose encore sera le lien de filiation qui s’établira entre une femme et ses enfants, et entre un homme et ses enfants, ou encore entre une femme et un homme à la faveur d’enfants, ce que désignent les termes mãe de filho (mère de mon fils) ou pai de filho (père de mon fils)[9].

Un dernier élément introductif doit préciser quelques aspects des lois américaines du regroupement familial. Pour ce qui est de la politique de migration familiale, une loi est votée annuellement par le Congrès américain en fonction de plusieurs paramètres. Elle fixe le seuil de la Politique de migration familiale, par exemple 650 000 personnes pour 2013. Sur la base de calculs assez complexes en raison des paramètres mobilisés, ce seuil se divise en deux catégories. Le premier groupe s’appelle les Immediate relatives (IRs), pour lesquels le statut de migrant légal (avec à la clé l’octroi de la green card) est d’office attribué. Pour les trois sous-groupes des Immediate relatives (c’est-à-dire les enfants mineurs non mariés de moins de dix-huit ans, les conjoints et les parents), le regroupement familial est d’emblée acquis pourvu qu’on soit appelé par un citoyen américain adulte de plus de vingt et un ans et disposant de garanties financières (il faut compter un à deux ans en raison des procédures administratives pour pouvoir être autorisé à migrer). Le second groupe, dénommé Preference allocation (PA) ou encore the Family Preference Immigrant Visa, constitue un groupe pour lequel le statut de migrant légal est attribué sous condition. Il se subdivise en cinq sous-groupes (F1, F2a, F2b, F3, F4). Les durées d’appel varient entre 1 et 20 ans, selon les catégories et les quotas votés annuellement. Ce second ensemble constitue la variable d’ajustement nécessaire pour respecter le seuil annuel fixé par la Politique de migration familiale[10].

Sur la base de l’analyse de ces lois, je formulerai une seconde hypothèse selon laquelle les lois du regroupement familial des pays d’accueil façonnent la famille à distance et notamment le noyau familial résidant dans le pays de départ lorsque cette famille se moule dans ces lois pour maximiser les chances de migrer de ses membres (Laurent 2017).

Premier récit : désirs d’enfant des compagnes successives de Jorge

Justina et Jorge, le père de sa fille

En 2002, Jorge a dix-huit ans, il partage avec sa mère (Maïsa), sa soeur et son frère cadet un petit appartement dont la famille est propriétaire dans un quartier populaire de Praia, la capitale du Cap-Vert. Ce jeune universitaire prometteur représente un parti avantageux dans son quartier, et lorsque Jorge rencontre Justina, sa première namorada, elle a seize ans.

Justina est fille unique et vit avec sa mère (décédée en 2015), elle-même seule (sans homme permanent résidant avec elle). Mère et fille louent un des trois petits appartements (deux pièces) du rez-de-chaussée aménagés par Maïsa (la mère de Jorge) à la suite de la fermeture de sa boutique. Lorsque Jorge se trouve seul dans l’appartement, Justina n’a qu’un étage à monter pour rejoindre le fils universitaire de la propriétaire. Elle est jeune et séduisante. Leur relation établie selon le principe de namorar sim compromisso (courtiser sans promesse de vie commune) dure plusieurs années. Justina tombe enceinte. Maïsa l’apprend et ne décolère pas, agressive à l’égard de la mère de Justina, traitant son fils de naïf et de doux rêveur. Pour Maïsa, son fils n’a rien compris au fait que la mère de Justina poussait sa fille dans son lit, lui conseillant d’avoir rapidement un enfant[11]. Jorge est alors aux études, et vient d’une famille, à l’époque au Cap-Vert, considérée comme de la petite classe moyenne, avec un père qui a immigré aux États-Unis en tant que clandestin, au moment de sa naissance. Effectivement, La mère de Justina a appris de la vie comment se tenir aux aguets pour saisir toutes les opportunités afin de s’extraire de la pauvreté[12]. Comme nous le verrons, elle ne se trompait pas.

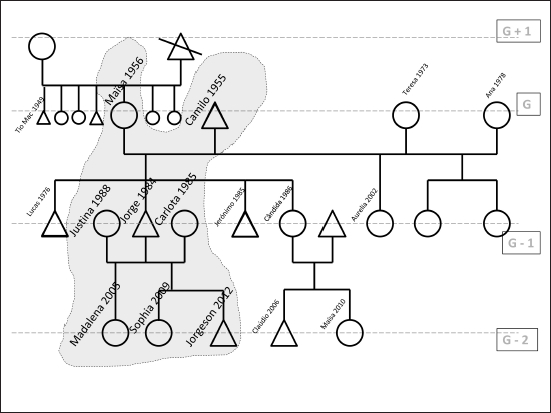

Figure 1

Jorge, sa famille et les relations avec Justina et Carlotta

Entre elles, les femmes se considèrent en compétition, soit pour garder leur homme, soit pour obliger un homme à partager ses revenus entre plusieurs femmes et accéder également à « la rente d’un fonctionnaire » ou d’un migrant. Et à ce jeu, les armes les plus efficaces restent la jeunesse, la beauté, la séduction, le sexe, les grossesses et les enfants[13]. Ainsi, lorsqu’en 2005, Justina accouche de Madalena, Jorge se sent meurtri, car il ne pensait pas que la mère de Justina la poussait dans son lit. Maïsa oblige son fils à rompre, tout en reconnaissant la paternité de Madalena. Les premiers mois après la naissance, harcelée par Justina, Maïsa participe tant bien que mal à la prise en charge du bébé (nourriture, couches…). Justina, qui termine des études secondaires, apporte fréquemment Madalena à Maïsa ; les deux grands-mères, rivales quant à l’enjeu que représente Jorge pour chacune d’elle (soit un jeune universitaire prometteur, soit un fils qui devrait l’aider plus tard), apprennent à cohabiter à quelques mètres l’une de l’autre pour garder (cuidar) la petite.

En 2007, en raison de difficultés financières, Jorge songe à arrêter ses études. Cette même année, son père Camilo (parti aux États-Unis, en 1986, à 31 ans), accède finalement à la nationalité américaine et perçoit une aide financière du gouvernement américain à la suite d’un accident. Tenu informé des difficultés financières de son fils, Camilo envoie, après des années de silence et de désintérêt pour sa famille, des mandats. Jorge reprend courage et termine brillamment des études d’ingénieur forestier. Recruté par l’État, il est affecté dans l’île volcanique de Fogo. Il rejoint son poste et confie (cuidar, criar) sa fille Madalena, alors âgée de deux ans, aux soins de Justina et de ses deux grands-mères.

Fort d’un premier salaire, Jorge soutient sa mère restée à Praia. Il décide aussi d’envoyer tous les mois 5 000 Ecv[14] à la mère de sa fille (mãe da filha). Il est intéressant de souligner comment Justina, jeune femme seule avec un enfant, accède, via cet enfant, à la « rente du fonctionnaire » et, à terme, au très recherché capital migratoire. Non sans arrières pensées, Justina entretient la relation avec la famille du « père de sa fille » (pai de filho) : elle dépose régulièrement Madalena pour la journée chez Maïsa (sa grand-mère paternelle), le confiage de l’enfant étant ici un enjeu pour maintenir la relation avec la famille du père de l’enfant. Quelques temps après son installation à Fogo, Jorge rencontre cependant Carlotta, une jeune aide-infirmière en poste dans la même ville. Également attirée par un aussi beau parti, Carlotta tombe rapidement enceinte et accouche d’une fille, Sofia (2008). Carlotta étant salariée, la mère de Jorge ne trouve rien à redire à cette seconde naissance.

Après vingt ans de péripéties impossibles à résumer ici, en juin 2011, Maïsa reçoit le document officiel l’autorisant à migrer aux États-Unis, « appelée » par son fils cadet, à la faveur des lois du regroupement familial. Je la retrouve à Fogo en tournée d’adieux avant son départ pour les États-Unis chez son fils Jorge et sa « belle-fille » Carlotta (avant de les retrouver à Boston). À cette occasion, des projets sont élaborés, notamment à propos de Madalena, la fille que Jorge a eue avec Justina et qui a six ans. Carlotta, l’actuelle compagne de Jorge (ils ne sont pas mariés), rappelle que Jorge envoie 8 000 Ecv par mois à Justina. Maïsa renchérit en expliquant qu’elle réduit de 5 000 Ecv le loyer de l’appartement qu’elle leur loue. Ils conviennent que 13 000 Ecv par mois est une somme équivalente à un petit salaire. Finalement, Carlotta suggère d’accueillir chez eux Madalena, argumentant que ce sera plus simple pour tout le monde lorsque Maïsa aura immigré aux États-Unis. Il existe bien un enjeu autour du confiage de l’enfant, déjà pour l’accès d’une étrangère à une rente, mais aussi pour l’inscription de la mère, par l’enfant, dans une autre filiation, celle du père de son fils, à défaut de pouvoir y arriver par l’alliance et l’affinité. Nous sommes en outre en présence ici d’une certaine solidarité féminine : les femmes (Maïsa, Carlotta, Justina) comprennent très bien les calculs les unes des autres.

Une autre étape survient lorsque, quelques années plus tard (2013), appelés par leur père cette fois, Jorge et sa soeur (restés officiellement célibataires pour ne pas hypothéquer leur chance de partir à leur tour), reçoivent l’autorisation de migrer aux États-Unis (sous la loi du regroupement familial), accompagnés de leurs enfants mineurs légalement reconnus. Jorge décide d’emmener sa première fille, Madalena (8 ans à ce moment-là), mais aussi Sofia (4 ans) qu’il a eue avec Carlotta. Cette dernière va alors se retrouver seule, sans homme ni enfants, au Cap-Vert (sa famille réside toutefois à proximité).

En proposant d’emmener Madalena en migration, non seulement Jorge se décharge d’avoir à verser une pension mensuelle à la mère de Madalena (Justina), mais il offre à sa fille la possibilité de devenir américaine, d’y suivre une formation et plus tard, à vingt et un ans, de pouvoir à son tour songer à « appeler » sa mère, Justina, aux États-Unis. La stratégie de la mère de Justina, huit ans auparavant, de pousser sa fille dans le lit de Jorge pour avoir un enfant de lui se révèle donc à terme payante.

Carlotta, son désir d’enfant et sa volonté d’accoucher aux États-Unis

Pour Carlotta, la compagne de Jorge, la situation devient délicate, car pour ne pas hypothéquer ses chances de migrer, Jorge n’a pas souhaité se marier officiellement avec elle (ce qui allongerait les délais pour migrer). Jorge a néanmoins reconnu la paternité de Sofia, qu’il a eue avec Carlotta. Il pourra en conséquence l’emmener aux États-Unis, à la différence de Carlotta, sa mère. En définitive, Jorge partira avec Sofia et Madalena (la fille qu’il a eue avec Justina). Carlotta restera seule à Fogo, comme tant d’autres dont les compagnons sont en migration.

Anticipant ce moment qu’elle souhaitait autant qu’elle le redoutait, Carlotta, conseillée par celle qu’elle considère comme sa « belle-mère », Maïsa, met au point avec elle une stratégie dans l’éventualité où Jorge viendrait à l’oublier.

Revenons en arrière d’une année pour analyser ce processus d’anticipation du départ de Jorge. Carlotta est fonctionnaire et, avec son compagnon, ils ont fait bâtir une maison à Fogo ; elle dispose d’un compte bancaire approvisionné et peut compter sur l’appui d’une soeur à Boston, ainsi que sur le père de Jorge, Camilo. Tous deux se sont portés garants auprès de l’administration pour l’accueillir aux États-Unis. Fort de ces atouts, elle a pu introduire une demande pour un visa de cinq ans (à raison d’un voyage par an d’une durée maximum de six mois), un visa qu’elle obtint finalement.

Pragmatique, suivant les conseils de Maïsa (sa « belle-mère ») et en accord (cette fois) avec son compagnon Jorge, Carlotta songe à un second enfant. Lors de son séjour d’adieux à Fogo, Maïsa en avait profité pour conseiller la compagne de son fils de venir accoucher aux États-Unis, afin de se mettre à l’abri de toute éventualité quant à son avenir. En effet, que se passerait-il si, une fois aux États-Unis et attiré par d’autres projets, Jorge l’abandonnait, comme cela peut se passer entre « conjoints » durablement séparés par la migration ? J’ai indiqué comment le lien entre un homme et une femme s’établit d’abord à la faveur des enfants. Ce lien reste ténu, au regard de ceux qui unissent la famille par filiation[15], beaucoup plus impliquée dans la circulation du capital migratoire. Inquiète, Carlotta songe à un accouchement aux États-Unis afin de garantir son niveau de vie à long terme, mais aussi pour suivre Jorge par-delà l’océan. Et lorsqu’elle attend un second enfant, elle met son projet à exécution. Ainsi, au septième mois de sa grossesse, elle embarque pour Boston, non sans avoir à quitter Jorge et leur fille, Sofia (toujours à ce moment à Fogo et en attente de migrer officiellement). Le coût total des démarches pour le visa s’élèvera à 14 000 Ecv, auxquels s’ajoute le prix du billet d’avion (de l’ordre de 70 000 Ecv), des frais entièrement assumés par le couple.

Grande et mince, Carlotta n’a pas grand mal à porter un vêtement ample masquant sa grossesse. Elle redoute surtout les formalités douanières à Boston, car elle pourrait être refoulée et son visa annulé, sans parler de l’espoir alors ruiné de revenir un jour aux États-Unis. Elle s’en sortira toutefois. Dans le hall d’arrivée, la famille de Jorge résidant à Boston ainsi que celle de sa soeur aînée, soit plus de trente personnes dont la majorité ne la connaissait pas, se sont rassemblées pour l’accueillir. Très émue, elle s’effondre dans les bras des uns et des autres : elle venait de quitter une famille pour en retrouver une autre.

Quelques jours après son arrivée aux États-Unis, Carlotta, qui ne connaît ni l’administration américaine ni l’anglais, est prise en charge par Cecilia, la femme d’un cousin de Jorge. Cecilia est infirmière dans un hôpital de Boston. Américaine, parfaitement anglophone, elle a été chargée par la famille de Jorge de l’aider dans ses démarches auprès des services de santé.

La jeune femme apprécie d’être prise en photo devant les Boston Harbor Islands ou dans les fast foods où l’emmène sa famille ; vêtue d’une robe moulante et de collants noirs, Carlotta, coquette, prend plaisir à afficher fièrement sa maternité ; elle savoure son bonheur d’être « là-bas » aux États-Unis pour accoucher, entourée d’une partie de ses proches. Elle prend soin de poster sur son site Facebook des photos de son séjour.

Fin 2012, Carlotta accouche d’un deuxième enfant, appelé Jorgeson (le fils de Jorge, comme pour souligner la filiation à défaut d’être mariée). Déclaré à l’administration, en quelques semaines le nouveau-né obtient la nationalité américaine et le passeport lui permettant de voyager. Cette fois, Jorge ne reconnaît pas l’enfant pour ne pas prendre de risque avec les services de l’immigration américaine et compromettre son prochain départ avec ses filles, Madalena et Sofia.

La marraine de Jorgeson, Cecilia, se charge d’organiser une fête où seront conviés les familles de Jorge et de Carlotta résidant à Boston et aussi des voisins et amis. Cette fête, appelée baby shower, a surtout pour objet d’aider financièrement la maman venue jusqu’à Boston pour accoucher et qui devra prochainement rentrer au Cap-Vert. Les cadeaux offerts par les invités réduiront les dépenses pour le bébé. Et les enveloppes reçues lui permettront de consacrer 800 dollars en achats pour sa famille restée au Cap-Vert[16].

Après un séjour de trois mois à Boston, la jeune maman prend congé de ses proches et prend début 2013 le vol de la TACV en direction de Praia. Elle a vu le monde et elle se sent métamorphosée, autre dans son corps, comme « guérie de l’insularité », c’est-à-dire d’une aptitude à vivre sur un territoire étriqué, avec les conséquences sociales que cela implique. Confiante, elle retrouve son île, Fogo. Comme elle me le confiera, ce premier séjour aux États-Unis fut des « vacances », car accueillie, elle n’avait pas à travailler. Son indubitable pragmatisme ne l’a toutefois pas immunisée contre une certaine idéalisation, voire une forme d’exotisme. De retour dans son quartier, intarissable et par son enthousiasme débordant, Carlotta contribue à alimenter le désir de migration, vantant les possibilités d’enrichissement rapide, tout en escamotant les réalités de la condition des Noirs à Boston : elle dépeint un pays où la vie est douce et agréable, au regard des conditions d’existence de son île.

En aparté, la jeune femme m’explique ne pas pouvoir faire confiance à un homme. Mais si Jorge l’abandonnait, fort de son fils américain, celui-ci pourrait à sa majorité lui transmettre sa nationalité. Elle me précise aussi que le montant des allocations familiales perçues aux États-Unis constitue un revenu notoire au regard du niveau de vie capverdien.

Depuis son retour, les conversations avec Jorge se focalisent sur son départ programmé avec ses deux filles. Forte de son expérience positive à Boston, elle déclare « aimer la vie là-bas ». Déjà en possession d’un visa de cinq ans l’autorisant à réaliser des séjours de six mois par an aux États-Unis, encouragée par la nationalité américaine de son fils, Jorgeson, la jeune femme veut tenter sa chance « là-bas ». Elle se projette comme employée d’un fast food, et pour ce qui est de Jorge, elle pense qu’il parviendra à trouver un travail rémunérateur, même si son diplôme d’ingénieur n’est pas reconnu.

En septembre 2013, Jorge part pour les États-Unis avec ses deux filles, Madalena et Sofia. Carlotta reste seule dans leur maison de Fogo avec son nouveau-né, Jorgeson. Dès décembre 2013, grâce à son visa de cinq ans et à l’appui financier des familles installées à Boston, Carlotta voyage pour la seconde fois aux États-Unis. Muni de la green card (du statut officiel de migrant), Jorge peut se marier très officiellement avec Carlotta à la mairie de Boston, afin de lui transmettre le droit de migrer. Carlotta rentre au Cap-Vert pour attendre les documents officiels l’autorisant à migrer. Elle recevra cette autorisation début 2016 et rejoindra son mari et sa fille Sofia en avril de la même année. Pour Jorge, que je retrouve en 2014 à Boston, les premières années aux États-Unis ont été difficiles ; le changement de statut est radical : il a occupé les emplois d’ouvrier, d’employé dans un fast food, et aujourd’hui de gardien dans une boutique de mode ; il vient d’être admis (2017) pour suivre un cours intensif d’anglais.

Deuxième récit : le désir d’enfant de Cecilia et l’espoir d’accéder au capital migratoire de plus riche que soi

Le capital migratoire s’apprécie non pas à titre personnel, mais bien à titre familial, au prorata des opportunités qui sont offertes de migrer légalement, dans notre cas au regard des lois américaines. Concernant Cecilia, aucun membre de sa famille ne dispose de capital migratoire et elle ne peut ni espérer obtenir un visa de visiteur, ni tenter d’ouvrir par elle-même le chemin migratoire (par une période de clandestinité et un mariage arrangé coûteux, par exemple). Exclue donc du capital migratoire, Cecilia espère l’obtenir en séduisant un homme dont la famille en est dotée. Et à ce jeu, les filles ont plus d’atouts que les garçons…

Cecilia a 21 ans (2015). Elle vit aujourd’hui à Fogo avec Johnny, très amoureux d’elle. En 2013, m’a-t-elle expliqué, elle a obtenu son diplôme d’études primaires, mais a préféré arrêter ses études pour aider sa mère dès son admission au secondaire.

Figure 2

Cécilia, stratégie d’accès au capital migratoire

Désireuse de s’extraire de sa condition de pauvreté, Cecilia, dans l’urgence du temps qui passe, tente de troquer sa féminité contre une certaine sécurité qu’elle espère obtenir d’un compagnon qui lui donnerait accès aux ressources d’une famille alliée, en particulier au capital migratoire. Pour sa part, ce compagnon pourrait hésiter à se lancer dans l’aventure de la « famille par alliance », une aventure qui équivaudrait à un mouvement d’ouverture, et donc à une prise de risque liée au partage de biens avec une étrangère (ce qui est toujours le cas dans un mariage exogame, en plus ici hypergamique). Cet homme pourrait préférer les compagnes occasionnelles, afin de privilégier (dans le sens ici de sauvegarder) sa famille par filiation (dont les relations avec sa mère, altérées en raison de sa passion pour Cecilia), caractérisée par un mouvement centripète, c’est-à-dire par la volonté de garder entre soi. Dans ce contexte, la collaboration entre un homme et une femme (je ne parle pas ici des mariages arrangés, souvent payants, en vue de l’accès à la nationalité du conjoint) dépend de ce que les partenaires s’apportent mutuellement.

En 2013, la mère de Johnny ne résidait pas encore aux États-Unis ; elle venait de recevoir l’autorisation d’immigrer (carta de chamada). À cette époque, après des difficultés (fausses couches), Cecilia met au monde un garçon (2015), aujourd’hui âgé de deux ans ; une naissance capitale selon ses dires, car elle la rapproche de Johnny. Relevons qu’à défaut d’être mariée (ou de pouvoir se marier afin de s’adapter aux lois migratoires), l’enfant participe à l’établissement de liens entre les partenaires : il inscrit la filiation entre un homme et une femme par transitivité (voir les notions de mãe de filho ou pai de filho), c’est-à-dire par l’intermédiaire des liens de parenté induits par la naissance des enfants. Au Cap-Vert, la parenté équivaut d’abord à la filiation avant de percoler vers l’affinité, c’est-à-dire vers les relations d’alliance. Gardons en mémoire l’aspect processuel de l’alliance qui peut s’instituer progressivement dans le sillage de cette filiation initiée par la naissance de l’enfant, lorsqu’un homme décide finalement de s’installer avec la mère (ou une des mères) de ses enfants (mãe de filho).

L’espoir pour Cecilia d’accéder par son compagnon au capital migratoire existe, mais le chemin pour y parvenir s’avère long et tortueux. Il faut pour cela que la mère de Johnny appelle son fils aux États-Unis (sous la loi du regroupement familial), une démarche qu’elle a entreprise dès son arrivée aux États-Unis ; il resterait alors à Johnny quelque neuf ans pour espérer partir. Il sera alors autorisé à immigrer accompagné de ses enfants mineurs : il pourra donc partir avec le fils qu’il a eu avec Cecilia, qui aura onze ans à ce moment, la laissant seule au Cap-Vert. S’ouvrira pour Cecilia une période risquée et souvent de souffrance : elle devra faire confiance au père de son fils pour que, une fois aux États-Unis, il la marie officiellement[17] et lui accorde la possibilité de le rejoindre légalement aux États-Unis. Durant cette période, Johnny retrouvera sa mère, qui pourrait lui déconseiller ce choix en raison de l’indigence de la famille de Cecilia. Les démarches administratives prendraient de l’ordre de deux ans. À la condition, bien entendu, que Cecilia puisse faire confiance à Johnny, par cette filière, Johnny et Cecilia pourraient espérer se retrouver aux États-Unis dans un horizon d’une dizaine d’années.

À la faveur de ces deux récits, j’ai indiqué comment la famille par alliance résiste moins bien à la migration que celle par filiation. Cecilia n’est pas mariée à Johnny, qui la considère surtout comme la « mère de son fils » (mãe de filho), ce fils qui seul les relie. Par contraste, les noyaux dispersés par la migration de la famille par filiation restent unis par un projet à long terme, constitué par l’obligation de faire circuler le capital migratoire en son sein, au risque de le perdre s’il ne circule pas. La difficulté pour Cecilia consiste à accéder à cette circulation du capital migratoire par une alliance opportune. Cette stratégie reste hasardeuse, car le contexte de la domination de la famille par filiation, vigilante à garder entre soi ce précieux capital avant de songer à en faire bénéficier des étrangers, fragilise l’alliance. Appelée à la rescousse, la grossesse pallie alors l’alliance, en ce qu’elle devient le cheval de Troie forçant la main d’un homme indisponible pour une alliance (soit parce qu’il est déjà marié – officiellement ou non –, soit qu’il ne le souhaite pas, soit encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer la sécurité d’une femme et de ses enfants). Mais plus encore, par la grossesse, une « femme non mariable » (en quelque sorte) parvient à forcer la barrière de la filiation de l’homme. Ainsi, à défaut d’instaurer une relation d’affinité (de parenté par alliance), la grossesse crée une relation de parenté alternative avec un homme indisponible comme mari (ou compagnon) : une étrangère, à défaut de devenir une compagne attitrée ou une épouse, devient mãe de filho pour l’homme, et celui-ci devient pai de filho pour elle. Ce lien de parenté passe par un enfant et relie deux personnes, quoiqu’elles demeurent étrangères l’une pour l’autre.

Pour Cecilia, si Johnny venait à l’oublier une fois installé aux États-Unis (ce qui est assez fréquent), l’alternative à l’alliance resterait ce fils. À terme, ce dernier pourrait immigrer aux États-Unis, « appelé » par son père. Pour autant que Cecilia puisse garder des contacts affectifs à distance fréquents avec ce fils (par Internet notamment)[18], une fois que celui-ci disposera à son tour de la nationalité américaine, à vingt et un ans, il pourra « appeler » sa mère et lui transmettre alors la nationalité américaine. Par cette grossesse calculée, Cecilia pourrait espérer migrer dans un délai de deux décennies. C’est dans ce sens que je parlais de dettes qui pèsent sur le jeune enfant conçu dans le cadre d’un calcul relatif à une quête d’ascension sociale. À deux ans, toujours au Cap-Vert, ce fils porte déjà l’espoir de sa mère de migrer aux États-Unis deux décennies plus tard, et constitue à tout le moins le gage de sa sécurité pour sa vieillesse.

Relevons que l’alliance semble ici surtout valorisée par les plus faibles du groupe, les autres pouvant préférer l’entre soi de la famille par filiation. J’ai montré ailleurs comment, pour une famille de migrant nantie, le repli sur soi, sur la famille par filiation, trouve un aboutissement en développant des alliances entre soi, c’est-à-dire des alliances endogames entre cousins sur plusieurs générations (Laurent 2017). Ainsi, pour Cecilia, l’ouverture à une famille étrangère, au moins par une grossesse, à défaut de pouvoir espérer une alliance (Johnny s’en préservant avec l’espoir de migrer plus aisément), devient un impératif pour accéder au capital migratoire dont elle est dépourvue. La grossesse rentre ici pleinement dans la quête de la sécurité et la recherche de l’ascension sociale, un certain équilibre dans la collaboration pouvant être trouvé, comme cela semble être le cas entre Cecilia et Johnny, dans l’apport de sa féminité (sa sexualité) en échange de la sécurité.

Conclusion : système « machi-matricentré » et migration Désir d’enfants et transmission

Sur la base de nos récits, je reviendrai à présent sur les hypothèses formulées dans l’introduction.

La première hypothèse traite d’une histoire qui a conduit à la déliaison entre la sexualité et l’alliance. J’ai montré en quoi il est question d’estomper la relation de couple entre un homme et une femme et de prolonger le lien mère-enfant(s), en valorisant en conséquence les maîtresses (les compagnes) et une forme de machisme. Montrant que le mariage officiel est plutôt réservé à un objectif précis en relation à un calcul préalable, je parle alors de la plasticité des composantes de la parenté comme un trait important de la famille capverdienne et plus encore de la famille à distance (Fêo Rodrigues 2007 ; Laurent 2017). Au départ de ces récits, parfois tortueux, j’espère avoir démontré qu’en matière de séduction, de sexualité, de grossesse, de mariage, de divorce, d’adoption, ou encore de confiage d’enfants, etc., le pragmatisme prévaut, avec la conséquence radicale que la famille par filiation domine le plus souvent la famille par alliance, comme une manière de franchir les frontières.

Ainsi, en généralisant cette proposition, pour maximiser la circulation du capital migratoire considéré ici comme le bien le plus précieux d’une famille, la famille à distance, par sa plasticité (notamment en matière de désirs d’enfants et de grossesses), parvient à se mouler dans les lois du regroupement familial des pays d’accueil et dans les spécificités de leur marché du travail[19]. J’ai indiqué comment le projet migratoire porte sur des obligations qui relient les membres d’une famille sur plusieurs générations (Laurent 2014, 2015) ; ces obligations maintiennent des liens solides entre les noyaux dispersés d’une famille, dans le temps et dans l’espace[20].

Ces récits indiquent comment la migration est d’abord une affaire de famille, avant d’être un projet individuel. De ceci, je suggérerais que par sa plasticité surtout, la famille à distance devient l’institution ad hoc pour s’adapter (se mouler), par le mouvement qu’elle facilite, aux arcanes de la globalisation. D’une étonnante modernité, elle permet à ses membres de s’adapter aux conséquences de la globalisation du XXIe siècle.

La seconde hypothèse renvoie au système « machi-matricentré ». Schématiquement, j’ai avancé l’idée que le découplage inhérent à la société capverdienne entre l’alliance et la sexualité résulte du système « machi-matricentré » qui conduit à l’endettement du fils vis-à-vis de sa mère, lequel fils peut avoir été conçu pour assurer à terme sa sécurité. Le couple mère-fils, structuré par la dette du fils à l’égard de sa mère, accorde à une éventuelle compagne une place problématique, à la différence de la maîtresse, plus tolérée, même si à terme elle pourra se muer en mãe de filhos, et parfois finalement en compagne.

Désir d’enfant, grossesse et transmission d’une dette sont ici liés lorsque le fils (voire la fille) à naître est déjà gros de la survie de sa mère lorsqu’elle sera devenue vieille. En conséquence, jeune adulte, le fils sera écartelé entre la fidélité envers sa mère et le désir d’une femme, laquelle, à défaut de pouvoir être une épouse, trop clairement identifiée à une rivale de sa mère (dans la quête de la sécurité), se muera en maîtresse (en compagne), moins dangereuse du fait qu’elle est exclue de la filiation. Il est question de la rivalité entre deux femmes : l’une (la mère) pour maintenir la filiation, l’autre (la compagne) pour s’inscrire dans la filiation, avec à la clé, l’accès à la « rente » de cet homme.

Autrement dit, par la grossesse, une « femme non mariable » crée une relation de parenté alternative avec un homme indisponible comme mari (ou compagnon) : une étrangère, à défaut de devenir une compagne attitrée ou une épouse, devient mãe de filho (mère d’un enfant) pour l’homme et il devient pai de filho (père d’un enfant) pour elle. Ce n’est que lorsque l’homme aura le sentiment d’avoir remboursé sa dette vis-à-vis de sa mère que progressivement il s’installera parfois plus durablement avec l’une de ses maîtresses, compagnes, et/ou mères de ses enfants. C’est dans ce sens qu’on peut affirmer ici que l’alliance, de même que la production d’affins, est processuelle.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cet article résulte d’un long terrain et d’une familiarité progressivement acquise avec le Cap-Vert. Après deux décennies consacrées à la société mossi au Burkina Faso, j’ai réorienté mes recherches vers l’archipel en 2003. J’ai effectué 27 missions ethnographiques menées dans toutes les îles. Privilégiant l’observation participante, j’ai rassemblé des données glanées lors de moments de vie partagés avec des familles. Ces investigations s’étalent sur treize ans, ce qui m’a permis de repérer les stratégies élaborées sur le long terme, le plus souvent planifiées sur plusieurs générations. Je me suis ensuite rendu à Boston pour compléter le travail auprès des autres noyaux des familles rencontrées au Cap-Vert. Les lieux de mes enquêtes, les noms de mes interlocuteurs, ainsi que les professions ont été modifiés.

-

[2]

Instituto Nacional de Estatística, III Inquérito às Despesa e Receitas Familiares (Cabo Verde 2015).

-

[3]

Le PIB par habitant était de 200 USD en 1975 ; il passe à 1 219 USD en 2000, pour atteindre 3 767 USD en 2013. Cependant, cette croissance s’accompagna au Cap-Vert d’une augmentation des inégalités, comme l’indique l’indice de Gini : 0,38 en 1980 ; 0,57 en 2000 ; 0,6 en 2005 ; 0,646 en 2014. En conséquence, l’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté reste relatif. En 2013, le PNUD estime que 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1,25 USD par jour. Le taux de chômage représente 17 % de la population active en 2013, et 27 % des chômeurs ont de 15 à 24 ans.

-

[4]

Sources : Instituto das Comunidades (2014).

-

[5]

Voir les travaux pionniers de Smith (1956) ; Dubreuil (1965) ; Vallée (1965) ; et plus récemment Gracchus (1986) ; Mulot (2000) ; Chamberlain (2006).

-

[6]

Le machisme se résume ainsi : l’homme, s’il vit avec une compagne, n’est pas socialement sanctionné s’il garde sa liberté et s’il connaît une ou d’autres femmes, voire s’il s’en vante dans certaines circonstances ; l’inverse est impensable à leurs yeux, la femme ne pouvant vivre qu’avec un seul homme à la fois. L’homme prétend garder, surtout au début de sa vie d’adulte, une grande liberté sexuelle. À propos de la masculinité, voir Massart (2002) ; Lobo (2012) ; Veiga Miranda (2013).

-

[7]

Les familles matricentrées reposent sur une fragilisation des alliances qui, selon les cas, étaient simplement interdites pour les esclaves ou rendues de fait caduques en raison de l’instabilité de la condition d’esclave (risques de vente, de donation ou de prêt), une fragilisation renforcée en outre par l’accès des maîtres blancs et chrétiens à la sexualité des femmes noires. Par ruse, certaines femmes mobilisèrent la séduction et la grossesse pour assurer une relative sécurité à leurs enfants et à elles-mêmes. Le mariage stable, officiel, était réservé aux catégories dominantes. Cela a produit une société à « alliances confinées et à visites » de certains hommes dominants avec une ou de plusieurs femmes, le plus souvent considérées comme ayant un statut social inférieur (Laurent 2017).

-

[8]

Dans ce sens, le fonctionnement de la famille matricentrée vient renforcer l’hypothèse centrale de l’ouvrage Beautés imaginaires… (Laurent 2010) où j’ai discuté la manière dont l’alliance s’avère surtout une invention des plus faibles d’un groupe, dont les femmes, pour se garantir une forme de sécurité, en restant accrochées à la société par une appartenance à une famille, quels que soient leur âge et condition.

-

[9]

Au coeur de la parenté capverdienne, la relation mãe de filho/pai de filho découle du système « machi-matricentré ». Cette relation repose sur la méfiance : un homme macho accède à la sexualité d’une femme et la femme tente de séduire un homme qui pourrait participer à sa sécurité, si ce n’est en l’épousant, au moins en inscrivant un enfant dans sa filiation (avec un éventuel accès à une rente), dans l’intention que cet enfant puisse la soutenir une fois devenue vieille (surtout si cet enfant est un fils).

-

[10]

Pour une analyse détaillée, voir Laurent (2017).

-

[11]

À propos des tensions entre femmes, voir Monteiro (2013) et Rocha Vicente (2014).

-

[12]

Sur les conséquences de la pauvreté sur la parenté, voir Fêo Rodrigues (2007) et Fortes (2015).

-

[13]

Concernant l’utilisation par les femmes de la sexualité, voir Nash (1981) ; Tabet (2004) ; Mazzocchetti (2009) ; Laurent (2010).

-

[14]

Ecv : escudo capverdien. Taux de change : 1 Euro équivaut à 110 Escudos CV.

-

[15]

La famille par filiation est dominée ici par la figure centrale de la mère. Ceci confère à ce type de famille sa triple nature, à la fois endogamique (le fait de garder pour soi, entre soi), centripète (la tension, ou encore, l’ambivalence rencontrée entre les intérêts de sa propre famille et celle de son compagnon ou de sa compagne), et incestuel (incarnée par la force du lien mère-enfant et du lien qui relie les membres d’une fratrie). La famille par filiation s’oppose ici à la famille par alliance, c’est-à-dire à celle qu’une personne peut former avec son compagnon ou sa compagne. La famille par alliance peut se définir ici par : 1) un type de relations entre hommes et femmes influencé par le système « machi-matricentré » ; 2) l’aspect processuel de l’alliance (officielle ou non) ; 3) l’impact de la migration lorsqu’elle sépare durablement les membres du noyau familial ; 4) le fait de pouvoir avoir une composante pragmatique.

-

[16]

Pour une analyse très fine de la circulation des objets, voir Defreyne (2016).

-

[17]

Par procuration : mariage à distance qui ne requiert pas la présence physique du conjoint.

-

[18]

Cet exemple montre déjà combien la théorie du care (care circulation) doit s’inscrire dans une analyse plus englobante (voir note 20).

-

[19]

Ainsi, à côté de nos récits de migration aux États-Unis, j’aurais également pu traiter de femmes de ménage capverdiennes employées par de riches familles romaines et soi-disant célibataires et sans enfant. Pour migrer, ces femmes doivent collaborer avec d’autres femmes qui restent au pays, auxquelles elles confient leurs enfants (Évora 2002 ; Lobo 2012).

-

[20]

Mes travaux conduisent à une autre analyse de la famille à distance que celle produite par la théorie du care circulation ; voir par exemple Baldassar (2008, 2016) et Drotbohm (2009). Sans pouvoir entrer ici dans les détails du care circulation – une notion utilisée notamment pour déconstruire la notion de parenté – je retiendrai que les pratiques quotidiennes ainsi désignées sont déterminantes dans l’activation et la reproduction quotidienne des liens ; ces pratiques ne constituent cependant pas la cause première des liens intenses qui structurent la famille à distance sur plusieurs générations ; autrement dit, ces pratiques ne constituent pas le phénomène premier, englobant, capable d’orienter les décisions des membres d’une famille sur le long terme. Le phénomène premier est bien la soumission de tous à l’enjeu de la transmission (notamment du capital migratoire), et les pratiques multiples du care circulation s’y insèrent habilement, au prorata de la nature de chaque relation entre parents (amis ou voisins), pour reproduire cette dépendance, cette soumission, et donc pour rappeler les dettes et devoirs de chacun vis-à-vis des autres.

-

[21]

NdlR : cet ouvrage a fait l’objet, avec d’autres, d’un essai bibliographique dans le numéro 37-1 2013 d’Anthropologie et Sociétés (http://www.erudit.org/fr/revues/as/2013-v37-n1-as0622/1016155ar/).

Références

- Baldassar L., 2008, « Missing Kin and Longing to Be Together, and the Construction of Co-Présence », Journal of Intercultural Studies, 29, 3 : 247-266.

- Baldassar L., 2016, « De-Demonizing Distance in Mobile Family Lives : Co-Presence, Care Circulation and Polymedia as Vibrant Matter », Global Networks, 16, 2 : 145-163.

- Batalha L. et J. Carling (dir.), 2008, Transnational Archipelago. Perspective on Cape Verdean Migration and Diaspora. Amsterdam, Amsterdam University Press.

- Cabo Verde, 2015, « III Inquérito às Despesa e Receitas Familiares ». Cabo Verde, Instituto Nacional de Estatística, consulté sur Internet (http://ine.cv/wp-content/uploads/2016/11/apresentacao-resultados-preliminares-18-novembro-2016.pdf) le 17 mars 2017.

- Carreira A., 1983, Migrações nas ilhas de Cabo Verde. Praia, Institut caboverdeano do livro.

- Carreira A., 2000, Cabo Verde, Formaçao e extincao de uma sociedade escravocrata (1460-1878). Praia, Institut de promocao cultural, 3e édition.

- Chamberlain M., 2006, Family Love in the Diaspora. Migration and the Anglo-Caribbean Experience. New Brunswick, Transaction Publishers.

- Correia e Silva A., 2013, Dilemas de poder na história de Cabo Verde. Lisboa, Roda de porcelana Editora.

- Defreyne E., 2016, Au rythme des tambor. Ethnographie des mobilités des « gens de Santa Antão » (Cap-Vert, Belgique, Luxembourg). Thèse de doctorat, SSH/IACS, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique.

- Drotbohm H., 2009, « Horizons of Long-Distance Intimacies. Reciprocity, Contribution and Disjuncture in Cape Verde », The History of the Family, 14 : 132-149.

- Dubreuil G., 1965, « La famille martiniquaise : analyse et dynamique », Anthropologica, 7, 1 : 103-129.

- Évora I., 2002, (Des)atando nós e (re)fazendo laços : aspectos psicossociais da imigração feminina cabo-verdiana em Itália. Thèse de doctorat, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, Brésil.

- Fêo Rodrigues I., 2007, « As mães e os seus filhos dentro da plasticidade parental : reconsiderarando o patriarcado na teoria e na prática » : 123-146, in M. Grasse et I. Évora (dir.), Género e Migrações Cabo-Verdianas. Lisboa, Universidade de Lisboa.

- Fortes C., 2015, « “Casa sem homem é um navio à deriva” : Cabo Verde, a monoparentalidade e o sonho de uma família nuclear e patriarcal », Anuário Antropológico, 40, 2 : 151-171.

- Gracchus F., 1986, Les lieux de la mère dans les sociétés afro-américaines. Paris, Éditions Caribéennes.

- Laurent P.-J., 2010, Beautés imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté. Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant.[21]

- Laurent P.-J., 2014, « Morphologie de la “famille à distance”. Migrations entre Fogo (Cap-Vert) et Boston (Massachusetts, États-Unis) » : 161-176, in C. Canut et C. Mazauric (dir.), La migration prise aux mots. Paris, Éditions du Cavalier Bleu.

- Laurent P.-J., 2015, « Sofferenza psichica e sofferenza sociale : gli itinerari migratori delle famiglie capoverdiane negli Stati Uniti e in Italia », Rivista della Società italiana di antropologia medica, 39-40 : 117-156.

- Laurent P.-J., 2017, Amours pragmatiques. Familles, migration et sexualité au Cap-Vert aujourd’hui. Paris, Karthala Éditions.

- Lobo A., 2012, Tão longe, tão perto. Famílías e « movímentos » na ilha da Boa Vista de Cabo-Verde. Praia, Edições UNI CV.

- Massart G., 2002, Communication et postmodernité : Approche ethnographique de la pragmatique des identités en Afrique Lusophone (Iles du Cap-Vert et Mozambique). Thèse de doctorat, École normale supérieure lettres et sciences humaines, Lyon.

- Mazzocchetti J., 2009, Être étudiants à Ouagadougou. Itinérances, imaginaires et précarité. Paris, Karthala Éditions.

- Meintel D., 2002, « Cape Verdean Transnationality, Old and New », Anthropologica, 44, 1 : 535-554.

- Monteiro M.I., 2013, Família e género na perspectiva das mulheres kumbóssas : um estudo ethnográfico no Concelho de Santa Caratina, ilha de Santiaga, Cabo Verde. Praia, Universidade de Cabo Verde.

- Mulot S., 2000, « Je suis la mère, Je suis le père ! ». L’énigme matrifocale, relations familiales et rapports de sexes en Guadeloupe. Thèse de doctorat, EHESS, Paris.

- Nash J., 1981, « Sex, Money, and the Status of Women in Aboriginal South Bougainville », American Ethnologist, 8, 1 : 106-126.

- Rocha Vicente E., 2014, Feitiçaria e mobilidade na África ocidental : una ethnograpfia da circulação de kórda, méstri e korderus. Praia, Universidade du Cabo Verde.

- Smith R.T., 1956, The Negro Family in British Guyana. Londres, Routledge, Keagan Paul.

- Tabet P., 2004, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel. Paris, Éditions L’Harmattan.

- Vallée L., 1965, « À propos de la légitimité et de la matrifocalité. Tentative de réinterprétation », Anthropologica, 7, 2 : 163-177.

- Veiga Miranda J.M., 2013, Constituição de masculinidades num contexte de crise do pescado : uma abordagem ethnográfica em Rincão, Santiogo, Cabo Verde. Mémoire de maîtrise en sciences sociales, Universidade de Cabo Verde, Praia.

Liste des figures

Figure 1

Jorge, sa famille et les relations avec Justina et Carlotta

Figure 2

Cécilia, stratégie d’accès au capital migratoire