Résumés

Résumé

Cet article s’intéresse aux mineurs qui ont comparu devant la Cour des sessions de la paix dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1950 à 1962. L’auteure propose que ce tribunal acculture parfois ses pratiques, lors de la comparution de mineurs, pour répondre au discours alarmiste que véhicule l’opinion publique dans la région à l’étude. Ces modifications s’observent plus particulièrement dans les transformations que connaissent les sentences prononcées par la Cour des sessions de la paix pendant la période considérée.

Mots-clés :

- justice juvénile,

- Cour des sessions de la paix,

- délinquance juvénile,

- Saguenay-Lac-Saint-Jean

Corps de l’article

Au Québec, la mise en place d’une justice spécialisée pour mineurs a connu un déploiement bien inégal[2]. Bien qu’une première cour juvénile ouvre ses portes à Montréal en 1912, suivie d’une seconde à Québec en 1940, il faut attendre les années 1960 pour que des tribunaux spécialisés soient implantés dans l’ensemble de la province[3]. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est uniquement à la fin de l’année 1962 qu’une cour juvénile est instaurée. Jusqu’à cette date, les mineurs délinquants saguenéens et jeannois comparaissent avec les adultes devant la Cour des sessions de la paix (CSP) et prennent parfois, comme les adultes, le chemin de la prison commune. Cette situation est vivement décriée à travers un discours qui prend corps tout au long des années 1950 dans cette région. Selon ce discours, l’absence d’une justice spécialisée pour les mineurs, ainsi que des institutions nécessaires à son fonctionnement, oriente les délinquants juvéniles de la région vers un destin prédictible de vices et de criminalité.

Dans cet article, nous voulons observer comment, alors que l’opinion publique exprime ses inquiétudes concernant la délinquance juvénile, la CSP dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean effectue son travail auprès des mineurs délinquants. Nous pensons que le discours alarmiste concernant la délinquance juvénile qui s’érige dans cette région peut parfois amener la CSP à délaisser la rationalité pénale classique pour adopter, bien que d’une manière incomplète et imparfaite, des pratiques se rapprochant de celles d’un tribunal juvénile. Pour explorer cette idée, nous observerons premièrement les contours qu’affiche le discours sur la délinquance juvénile dans la région à l’étude. Ensuite, nous considérons les sentences rendues à la CSP de 1950 à 1962 et les éléments qui nous amènent à penser que la CSP choisit parfois de modifier ses pratiques lors de la comparution de mineurs.

L’étude des réponses que les structures législatives et judiciaires ont données aux problèmes mis en relief par différents discours (philanthropiques, réformistes, médicaux, psychiatriques, etc.) occupe une place importante dans l’historiographie. Menées à l’échelle occidentale, les études s’intéressant à ces discours ont entre autres permis de constater l’émergence quasi simultanée, dans différents espaces nationaux, des premières législations relatives à l’enfance et des premiers tribunaux juvéniles, ces structures s’inspirant toutes, peu ou prou, du welfare model[4]. Aux États-Unis, l’étude de ces différents discours est abondamment utilisée pour étudier la Progressive Era, qui occupe une place de choix dans l’historiographie[5]. Notons le classique d’Anthony M. Platt The Child Savers qui a étudié les initiatives des réformistes de la ville de Chicago et leurs influences notamment sur la première juvenile court en Occident (1899)[6]. Les discours réformistes dans la Progressive Era ont également été abordés sous différentes perspectives, entre autres celle du genre, et ont permis de révéler le rôle important de différents groupes, comme les groupes de femmes, dans l’adoption d’une justice spécialisée pour mineurs[7]. Au Canada et au Québec, les chercheurs ont démontré le rôle déterminant des discours réformistes, notamment ontariens, dans la mise en place des législations et de cours juvéniles[8]. Pour le cas du Québec, les travaux de Dominique Marshall et de Denyse Baillargeon ont révélé l’influence des familles et des forces sociales (mouvements ouvriers, mouvements de femmes, etc.) sur les différentes législations touchant l’enfance[9]. En ce qui a trait plus spécifiquement aux tribunaux juvéniles québécois, les études ont entre autres observé comment le discours des réformistes et des divers experts s’est traduit dans les pratiques quotidiennes de la cour. David Niget, dans sa thèse menée dans une dimension comparative entre la France et le Québec, démontre que si la Cour des jeunes délinquants de Montréal (CJDM) endosse le programme réformiste, centré sur le concept de protection, dans les faits, elle demeure au quotidien essentiellement cantonnée dans la matière délictuelle[10]. Niget arrive à la conclusion qu’il existe un important décalage entre les principes élaborés au début du XXe siècle par les réformateurs et la réalité des pratiques à la CJDM. Frédéric Moisan arrive à des conclusions similaires alors qu’il observe les pratiques de la Cour de bien-être social (CBES) du district de Saint-François[11]. Des chercheurs ont également abordé les pratiques quotidiennes de la CDJM en observant l’intégration (progressive) de divers experts : agents de probations, intervenants psychologiques et psychiatriques[12]. Ces études proposent que la cour cherche par cette intégration à encadrer les principes de protection, probation et réhabilitation, qui sont au coeur des discours sur l’enfance.

Ce bref tour d’horizon nous permet de dégager un constat, soit que les chercheurs se sont abondamment interrogés à savoir comment les discours issus de divers horizons sur l’enfance ont permis d’ériger les législations et les structures juridiques spécifiques à l’enfance et comment ces principes se sont traduits dans les pratiques quotidiennes des tribunaux juvéniles. Cependant, les possibles influences de ces discours sur les tribunaux ordinaires (n’étant pas spécifiquement dédiés à l’enfance) ne bénéficient pas de la même attention. Plus spécifiquement pour le cas du Québec, nous constatons que les pratiques judiciaires des tribunaux ordinaires lors de la comparution de mineurs n’ont pas encore fait l’objet d’une attention spécifique de la part des historiens. Cependant, il est possible de penser que les tribunaux ordinaires ne sont pas complètement imperméables aux discours que l’opinion publique érige concernant la délinquance juvénile. En ce sens, les travaux d’Alvaro Pires et de José Roberto Franco Xavier nous offrent un cadre de réflexion intéressant. Pires a observé le rapport entre l’opinion publique et la rationalité pénale[13]. Il propose que le public, compris non pas comme l’ensemble des individus habitant un même territoire, mais comme un groupe constitué à partir de préoccupations ou d’enjeux spécifiques, intègre progressivement le système judiciaire dans ce qu’il appelle la judiciarisation de l’opinion publique. Ainsi le public, après avoir joué un rôle croissant dans la production législative, est de plus en plus intégré au système judiciaire à partir du milieu du XXe siècle. Dès lors, les décisions judiciaires prennent de plus en plus en compte l’opinion publique autant dans la détermination des normes que dans la détermination des peines. José Roberto Franco Xavier s’est également interrogé sur la réception de l’opinion publique dans le système de droit criminel. Il a notamment tenté de comprendre comment se traduit l’opinion publique dans ce système qui se doit d’être guidé par des principes juridiques et non pas par la clameur populaire[14]. Il propose de considérer que si l’opinion publique ne peut pas déterminer directement ce qui se passe dans le système judiciaire, elle peut « irriter » ce système. Le système perçoit alors l’irritation qui provient de son environnement et peut choisir ou non de répondre à ce stimulus. Nous considérons donc que le discours qui se met en place dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 1950 peut agir tel un « irritant » sur la CSP et que, dans ce contexte, celle-ci peut parfois choisir de modifier ces pratiques lors de la comparution de mineurs.

Les sources

Pour tenter de déterminer si la CSP se laisse « irriter » par le discours concernant la délinquance juvénile qui s’érige dans la région à l’étude, nous avons consulté le fonds d’archives de la Cour des sessions de la paix de Chicoutimi (BAnQ Saguenay, TP 12). Ce fonds est principalement constitué de dossiers judiciaires d’individus ayant comparu ainsi que d’index et de plumitifs. Notons que ce fonds n’avait jamais fait l’objet d’une étude historique jusqu’à aujourd’hui. En fait, de manière plus spécifique la CSP a très peu attiré l’attention des chercheurs à l’exception du travail d’Ignace-J. Deslaurier, qui a le mérite d’apporter quelques balises en traçant les principales éphémérides et attributions de cette cour[15].

Les dossiers concernant les mineurs qui ont comparu devant cette cour ne font pas l’objet d’un classement séparé et se trouvent amalgamés dans la masse du fonds. Ainsi, pour identifier les dossiers nous intéressant, nous avons procédé à un repérage systématique à partir des plumitifs. Nous avons retenu tous les dossiers concernant des individus de moins de 18 ans. Mais puisque l’âge n’est pas toujours mentionné dans les documents, nous avons aussi retenu les dossiers lorsque l’individu était dirigé vers une école de protection de la jeunesse. Nous avons ainsi été en mesure de repérer 396 comparutions de mineurs devant ce tribunal de 1950 à 1962[16]. Nous retrouvons principalement dans les dossiers repérés des documents relevant des procédures habituelles de la Cour (plainte, mandat d’amener, cautionnement des prévenus, convocations de témoins, ordres de détention, procès-verbaux et rapport de frais).

En comparant le nombre de dossiers repérés avec les chiffres disponibles dans les Annuaires statistiques du Québec, nous constatons que nous n’avons pas été en mesure de retracer tous les dossiers concernant des mineurs. En effet, il semble qu’une partie des mineurs qui ont comparu devant la CSP sont invisibles pour le chercheur, puisque rien dans les documents produits par la cour ne permet de les différencier des adultes. Ce constat nous laisse penser que, dans ces cas, le traitement judiciaire des mineurs ne se différencie en rien de celui des adultes[17].

Cette recherche a aussi recours aux articles produits par le quotidien Le Progrès du Saguenay entre 1950 et 1962. La recherche par mots-clés sur le site de BAnQ nous a permis de repérer les articles pertinents à notre recherche[18]. Le Progrès du Saguenay est pendant longtemps le quotidien le plus important de la région. Il est également l’organe officieux de l’évêché de Chicoutimi et sa ligne éditoriale se préoccupe principalement de bonne morale, de problèmes sociaux et des droits des travailleurs[19]. De manière ponctuelle, nous avons également consulté le Fonds de l’abbé Plourde, directeur du Service social de l’enfance de Chicoutimi, ainsi que le Fonds de correspondance du procureur général de la province[20].

Le discours

C’est d’abord le Service social de l’enfance, ouvert dans la région en 1949 par l’Évêché, qui est à l’origine du discours s’inquiétant de la délinquance juvénile au Saguenay-Lac-Saint-Jean[21]. En fait, avant l’ouverture de ce service, la délinquance juvénile ne fait pas l’objet d’une attention particulière dans cette région, du moins nous n’en retrouvons pas de traces dans le quotidien régional[22]. Le Service social de l’enfance a comme principal objectif de structurer les oeuvres d’assistance à l’enfance du diocèse, il doit donc s’occuper du placement des « enfants orphelins, illégitimes, abandonnés, de parents séparés, délinquants, anormaux physiques et mentaux, etc., etc.[23] ». Cela dit, les ressources disponibles dans la région pour remplir ce mandat très diversifié se limitent presque exclusivement à l’orphelinat de l’Immaculée[24]. Dans ce contexte, et considérant le rôle que doit jouer le Service social de l’enfance, il n’est peut-être pas étonnant de constater que ce service occupe une place prépondérante dans les questionnements qui sont soulevés dans la région concernant la délinquance juvénile et les moyens à adopter pour l’endiguer. C’est avec virulence que Paul-Émile Tremblay, premier travailleur social diplômé universitaire engagé au Service social de l’enfance de Chicoutimi, expose la situation :

le problème de la délinquance juvénile [est] dans notre région [un] problème d’autant plus terrible et alarmant que chez-nous nous ne disposons d’aucun moyen éprouvé pour y remédier et que les méthodes employées sont caractéristiques du 16e siècle. Au Saguenay, en plein 20e siècle la délinquance juvénile est traitée d’une façon scandaleuse[25].

L’une des principales conséquences de cette situation est, toujours selon Paul-Émile Tremblay, le recours à la prison commune comme lieu d’enfermement des mineurs :

Une condamnation à la prison commune a presque toujours été jusqu’à date l’unique conclusion d’un délit chez nos jeunes [la région] étant dépourvue d’une Cour spéciale, nos jeunes délinquants sont, tout simplement jugés de la même façon qu’un criminel adulte[26].

Dans le même ordre d’idées, Le Progrès du Saguenay rapporte que « de 1950 à 1957 la prison de Chicoutimi a reçu 342 jeunes, de 9 à 17 ans et celle de Roberval 55 jeunes de moins de 16 ans[27] ». Le recours à la prison, qui implique la détention commune des mineurs et des adultes, pose problème notamment parce qu’il serait un lieu de corruption. Omer Genest, aumônier de la prison de Chicoutimi, rapporte qu’il

y a vu des enfants de 12, 14 et 15 ans arrêtés à la suite de petits vols. Ils étaient là, pour une semaine ou un mois, mêlés aux autres détenus qui purgeaient une sentence méritée par leur immoralité, leur malhonnêteté, ou leur ivrognerie. En général, leur conversation n’avait rien d’édifiant. À leur contact, nos jeunes délinquants en apprennent de belles ! [28].

La remise en cause de l’emprisonnement commun des mineurs avec les adultes n’est pas une problématique neuve. Dès le milieu du XIXe siècle, les philanthropes réunis lors de congrès pénitentiaires ont remis en cause la détention des enfants délinquants en commun avec les adultes, facteur de corruption, et ont exposé la nécessité d’offrir à ces âmes encore malléables un traitement mieux approprié à leur âge[29]. Il n’est donc pas étonnant de retrouver cette idée dans le discours. Mais le recours à la prison commune n’est pas le seul élément qui pose problème. L’absence d’un tribunal juvénile et d’écoles de protection de la jeunesse est également identifiée comme une grave déficience :

L’absence totale de toute institution qui ressemblerait un tant soit peu à une école de protection constitue dans notre région une anomalie sérieuse, un anachronisme dans l’histoire de l’administration de la Justice. […] un grand nombre d’adolescents de chez nous sont à tout jamais perdus pour la société alors qu’ils pourraient devenir d’honnêtes citoyens[30].

C’est que, ici dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean et sur la Côte Nord, on doit juger nos jeunes délinquants non pas en fonction de leur réhabilitation comme cela se fait partout ailleurs dans la province, mais en fonction de leur punition, comme autrefois[31].

Ce ne sont donc pas uniquement les effets nocifs de la détention commune des mineurs avec les adultes qui structurent le discours, mais également l’impossibilité de réhabiliter les jeunes délinquants qui, dans ces conditions, sont envisagés comme une perte pour la société.

Au tournant du XXe siècle, l’investissement du champ de l’enfance par divers spécialistes du domaine médical, de la psyché et du travail social, a permis de promouvoir l’idée qu’il était possible d’éradiquer, de circonscrire et de prévenir la délinquance. David Niget propose que dès lors l’injonction de réhabilitation a fait jour concernant le traitement de la délinquance juvénile. Cette injonction de réforme transforme également la représentation sociale du jeune délinquant, qui passe d’un fautif juvénile porteur de dangers à une ressource potentielle pour l’avenir[32]. Le discours qui est véhiculé par le Service social de l’enfance au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 1950 semble bien endosser cette idée.

Le discours qui s’érige concernant l’enfance délinquante sera également progressivement porté par d’autres acteurs régionaux. Lors d’une émission télévisuelle diffusée en juillet 1957, l’abbé Plourde, directeur du Service social de l’enfance, affirme que si la délinquance juvénile n’est pas nouvelle dans le diocèse, « ce qui est nouveau, c’est la prise de conscience de ce problème par la population toute entière[33] ». Dans la même entrevue, l’abbé Plourde affirme que le Service social de l’enfance a été secondé dans ses efforts par

les conseils municipaux de vos différentes villes ; les commissions scolaires […] et quantité d’organismes sociaux ont également secondé notre travail, l’ont épaulé de façon qu’à l’heure actuelle on peut dire que la population est pleinement consciente du problème et qu’elle veut à tout prix que quelque chose soit fait pour améliorer la situation[34].

En fait, plusieurs groupes vont endosser les idées et les inquiétudes que le Service social de l’enfance expose concernant la délinquance juvénile. Par exemple, l’Association libérale du comté de Chicoutimi transmet au procureur général une résolution adoptée en novembre 1960 affirmant

[…] qu’il existe un malaise certain et toujours grandissant dans le domaine de la délinquance juvénile et que l’opinion publique s’inquiète des remèdes à prendre pour diminuer ce malaise […] une Cour de Bien-Être Social serait un des remèdes les plus propices au règlement d’une partie importante de ce problème[35].

L’Association des chefs de police et des pompiers transmet également une résolution au procureur de la province :

Les membres de notre Association ont à plusieurs reprises fait des pressions sérieuses auprès des autorités concernées dans le but d’obtenir une Cour du Bien-Être Social […]. Nos travailleurs sociaux, les membres des autorités religieuses, les membres de nos différentes forces policières et autres, déplorent cette carence de Cour pour la raison qu’il est réellement impossible de régler toujours convenablement certains problèmes de la façon qu’ils devraient l’être[36].

Un discours s’érige donc dans la région saguenéenne et jeannoise concernant l’enfance délinquante. Ce discours remet principalement en cause l’utilisation de la prison commune comme lieu de détention des mineurs et expose les conséquences de l’absence de structures judiciaires et institutionnelles spécifiques aux mineurs. Est-ce que ce discours qui dénonce les lacunes relatives à la délinquance juvénile « irrite » la CSP et, si oui, comment répond-elle à ce stimulus ?

Les mineurs délinquants devant la Cour des sessions de la paix, 1950-1962

La Cour des sessions de la paix est un tribunal de première instance de juridiction criminelle[37]. C’est devant cette cour, ouverte au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1948, que les jeunes délinquants de la région vont comparaître jusqu’à l’ouverture d’une CBES à la fin de l’année 1962. Pour observer si la CSP modifie ses pratiques en réponse au discours qui s’érige dans la région, nous allons considérer les sentences prononcées par la CSP dans les dossiers que nous avons pu repérer concernant des mineurs de 1950 à 1962.

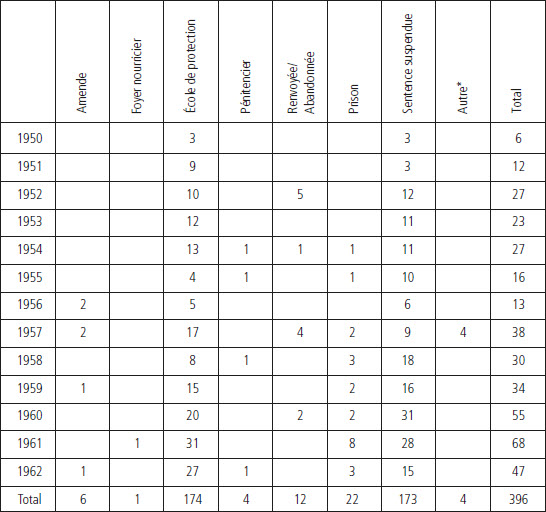

Comme nous l’avons vu, l’une des principales critiques du discours sur la délinquance juvénile dans la région est le recours à la prison commune. Cette critique a-t-elle un impact sur les sentences prononcées par la CSP ? Comme le démontre le Tableau 1, nous avons pu repérer 22 mineurs qui ont été condamnés à la prison et 4 au pénitencier par la CSP.

Le recours aux institutions carcérales ne semble donc pas être très fréquent, contrairement à ce que le discours social suggère. Il semble en fait que des peines de détention à la prison ne sont prononcées que dans des cas spécifiques, impliquant une récidive et donc un échec des mesures précédentes, comme le laisse entendre l’exemple suivant.

En mai 1961, Le Progrès du Saguenay rapporte que la police a arrêté 8 jeunes qui étaient responsables d’une épidémie de vols de voitures. Ils comparaissent devant la CSP et la plupart sont condamnés à des peines de prison. Le quotidien rapporte les sentences que le juge prononce concernant deux accusés :

Tableau 1

Les sentences

* Aucun plaidoyer n’a été enregistré.

Le premier à comparaître a plaidé culpabilité sous plusieurs chefs d’accusation de vols d’automobiles. Il devra passer 4 mois en prison. Le jeune homme n’en est pas à ses premières armes. « Tu es mal parti, tu es jeune, et tu as pris le chemin du crime de lui dire le Juge, je te donne une chance profites-en ». Le second à venir réciter ses bévues au Juge s’est aperçu que le tribunal ne pouvait pardonner toujours. En effet, ce prévenu avait une feuille de route de huit accusations de vols de voiture. Mais son « itinéraire » ne s’arrête pas là : il est un habitué des tribunaux, et, jusqu’à maintenant, le tribunal s’était montré clément envers ce jeune orphelin, le Juge Potvin lui fit une sévère remontrance : « Tu as eu des chances, tu n’en as pas profité, maintenant, tu as pris la voie du crime, tu es devenu un criminel. Je te condamne à 8 mois de prison.

J’espère que durant ce temps, tu réfléchiras. Tu es encore jeune ta vie n’est pas brisée, mais ne recommence plus, car la prochaine fois ce sera le pénitencier, qu’il faudra t’imposer »[38].

Ce qui ressort de cet extrait, bien qu’une peine de prison soit la conclusion du dossier, c’est le ton que le juge emprunte : il « donne une chance », il fait « une sévère remontrance ». Ainsi, il est possible de supposer que le juge adapte son attitude lors de la comparution de mineurs et adopte le rôle paternel d’un juge pour mineurs. En effet, dans les tribunaux juvéniles, les procédures judiciaires aussi bien que les mesures imposées doivent refléter une approche paternelle[39]. Comme le stipule la Loi des jeunes délinquants : « Cette loi sera interprétée libéralement, de manière à réaliser son objectif, à savoir que le soin, la garde et la discipline d’un enfant se rapprocheront autant que possible de ceux que devraient lui donner ses parents[40] […]. »

Par ailleurs, il est également intéressant de noter que le recours à la prison lors de la comparution de mineurs ne semble pas être uniquement l’apanage des tribunaux ordinaires. En effet, Frédéric Moisan, en s’intéressant à la CBES du district de Saint-François, révèle que certains jeunes, dans les années 1950, sont condamnés à la prison commune par ce tribunal juvénile[41]. Donc, à ce stade, nous pouvons constater que l’emprisonnement de mineurs à la prison commune dans la région à l’étude semble somme toute être assez rare, comme l’indique le Tableau 1. Nous constatons également que la prison commune demeure, selon Moisan, un outil de l’arsenal des tribunaux pour mineurs. Dans ces circonstances, il est pertinent de se demander pourquoi le discours sur la délinquance dans la région à l’étude met autant l’accent sur les problèmes que cause l’emprisonnement des mineurs. Un article publié dans Le Progrès du Saguenay nous apporte une piste de réponse intéressante à cette question. Paul-Émile Tremblay y affirme que

la réalité quotidienne nous prouve que même dans les cas où les jeunes délinquants sont condamnés par nos Juges à entrer au Mont St-Antoine de Montréal la situation n’est guère meilleure. [Le Mont St-Antoine] n’a pas le nombre suffisant de places pour répondre aux besoins astronomiques. En fait, la conclusion pour nos jeunes délinquants reste à quelques exceptions près, toujours la même : la prison ou la rue[42].

Donc, même lorsque le juge oriente un jeune contrevenant vers une école de protection de la jeunesse, il est fort possible que, dans les faits, la sentence prononcée n’engendre pas les résultats escomptés. Le manque de ressources disponibles dans la région ainsi que la capacité d’accueil des institutions dans la province expliqueraient donc, en partie, la présence importante de mineurs dans les prisons de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’importance que le discours accorde à ce sujet.

Ceci dit, le recours à la prison par la cour peut également intervenir dans d’autres circonstances, notamment lors d’une sentence suspendue[43]. Regardons deux exemples. En 1952, Pierre, 16 ans, est accusé d’avoir pénétré par effraction dans une propriété et d’y avoir causé des dommages. Il s’agit d’une première offense et le juge laisse le jeune sous le coup d’une sentence suspendue. En plus d’un engagement de garder la paix, Pierre doit fournir une caution de 200 $ et, en cas de bris de ses conditions, il devra purger une peine de 8 jours de prison[44]. En 1961, Nathaniel, 16 ans, est également accusé de vol. Tout comme dans le cas de Pierre, il s’agit d’une première offense et le juge laisse le jeune délinquant sous le coup d’une sentence suspendue. Il doit se conformer aux conditions édictées par le juge, mais il ne doit pas fournir de caution et la possibilité d’un séjour en prison en cas de transgression des conditions n’est pas énoncée. Par contre, Nathaniel devra faire l’objet d’un suivi de la part d’un agent de probation.

En fait, nous constatons qu’à partir de 1955 des changements importants sont perceptibles dans les dossiers de la cour lorsqu’un accusé est laissé sous le coup d’une sentence suspendue. Après cette date, nous ne retrouvons plus de mention de caution pécuniaire de même que de peine de prison en cas de bris des conditions. Ceci dit, de plus en plus, les jeunes accusés doivent se rapporter à des agents de probation. Nous pouvons donc penser que la CSP délaisse la « menace » d’une peine de prison au profit de mesures probatoires dans les cas de sentences suspendues. Cette modification est intéressante puisque comme le rappel David Niget :

la justice des mineurs doit inaugurer un traitement individualisé du jeune déviant, selon une approche qui dépasse de loin la question pénale. […] cette justice rénovée devrait mettre en oeuvre des mesures judiciaires non strictement pénales, instituant, quand cela est possible, une remise en liberté sous la tutelle de l’agent de probation[45].

Dans les dossiers consultés, le rôle de surveillant postjudiciaire est attribué à différentes personnes, parfois un policier, parfois les parents, mais fréquemment le Service social de l’enfance est désigné. Dans la justice juvénile, telle que mise en place au Québec, le rôle de l’agent de probation dépasse cependant la surveillance postjudiciaire. L’agent de probation est le bras droit du juge. Il doit effectuer des enquêtes concernant entre autres les circonstances dans lesquelles le délit a été commis et le milieu de vie du jeune accusé pour aider le juge dans sa décision[46]. Le Service social de l’enfance semble effectivement jouer ce rôle d’enquêteur. Le rapport annuel de ce service pour l’année 1955 rapporte que « nos travailleurs sociaux étudient des cas dans leur implication individuelle, familiale, sociale et psychologique et formulent ensuite aux Juges les recommandations humanitaires et scientifiques considérées nécessaires pour tel et tel cas en particulier[47] ». Le Service social de l’enfance effectue donc, en plus d’une surveillance postjudiciaire, des enquêtes et joue ainsi un rôle d’agent de probation, comme prévu dans la justice juvénile, et ce, à la demande de la CSP[48].

Toujours en nous référant au Tableau 1, nous constatons que la CSP, malgré l’absence d’écoles de protection de la jeunesse et les effets possiblement limités de ces sentences, a fréquemment recours à ces institutions. Cependant, si des sentences de placement en écoles de protection de la jeunesse sont prononcées pendant toute la période à l’étude, nous constatons néanmoins d’importants changements dans ces sentences. C’est-à-dire que de 1950 à 1954 inclusivement, les sentences prononcées par la CSP recourant aux écoles de protection de la jeunesse adoptent toutes la même structure. Il s’agit d’une condamnation de détention à durée déterminée. Par exemple, Léopold, après avoir été arrêté pour vol en 1950, reçoit la peine suivante : « je condamne le dit défaillant en raison de ladite infraction à être emprisonné dans l’École de réforme, à Montréal et à y être gardé pour l’espace de deux années[49] ». Il s’agit donc bien de punir le délinquant. Cette dimension punitive se ressent aussi dans les comptes rendus des activités de la cour que propose Le progrès du Saguenay :

Un jeune Chicoutimien, reconnu coupable de plusieurs vols commis ici et là, vient de recevoir une sentence sévère de la part du juge Louis-Philippe Girard qui l’a condamné à passer trois années à l’école de réforme. Il sera donc confié, pour ce laps de temps, aux responsables du Mont Saint-Antoine[50].

Mais, à partir de 1954, la manière d’envisager les sentences prononcées dans les dossiers des mineurs à la Cour par le quotidien régional semble se modifier :

Un petit jeune homme, 15 ans seulement, qui était en passe de devenir l’un des plus beaux spécimens de traîne-la-rue qui se puissent rencontrer, aura maintenant toutes les chances de se réhabiliter et de faire un homme de lui, comme on dit. […] Le juge L. R. Lagacé, lui a servi une paternelle semonce et lui a dit honnêtement qu’il l’envoyait à une institution où il aurait tout le loisir d’apprendre un métier. […]. Il passera donc deux ans au Mont-Saint- Antoine[51].

Ainsi, les deux jeunes dans les exemples présentés sont condamnés à passer quelques années au Mont Saint-Antoine, mais les deux sentences sont rapportées d’une manière bien différente. D’une part, la sentence prononcée en 1950 affirme que la cour joue son rôle de tribunal punisseur, alors que la description de la sentence de 1954 nous montre que, désormais, c’est un autre rôle que la cour semble endosser, soit celui de « paternellement » orienter le jeune délinquant vers la réhabilitation, comme souhaité par le discours sur la délinquance juvénile dans la région.

Enfin, un autre changement important que nous percevons à partir de 1954 est la progressive disparition des sentences à durée déterminée dans des écoles de protection qui sont remplacées par des recommandations de placement. Les sentences à durée déterminée dans une école de protection de la jeunesse auront complètement disparu de notre échantillon en 1959. La différence entre les deux est importante et cette pratique rapproche la CSP des pratiques d’une cour juvénile. En effet, le tribunal juvénile n’a pas pour objectif de punir, mais bien de protéger et de réhabiliter. Dans cette optique, les mesures prises par le tribunal n’ont pas de durée déterminée et se doivent d’être appliquées tant et aussi longtemps que nécessaire[52]. La justice juvénile s’applique donc au détriment du principe de proportionnalité des peines et la CSP semble progressivement adopter cette attitude, qui peut être interprétée comme une modification de ces pratiques.

Conclusion

Dans cet article, nous avons observé le discours social qui s’érige dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant les années 1950 concernant la délinquance juvénile. Nous avons constaté que ce discours, issu au départ du Service social de l’enfance avant d’être porté par plusieurs voix, mettait en exergue certains éléments. Ce discours critiquait plus précisément le recours à la prison commune comme lieu de détention des mineurs ainsi que l’absence de structures, dont un tribunal juvénile et des écoles de protection de la jeunesse, pour assurer la réhabilitation des jeunes délinquants. Nous avons proposé que ce discours pouvait éventuellement « irriter » la CSP qui, dans certains cas, semblait tenter de répondre à ce stimulus.

S’il demeure difficile d’établir un lien direct de cause à effet entre le discours qui s’érige dans la région et les sentences prononcées par la CSP, on remarque véritablement que des changements s’opèrent dans les pratiques de la cour et que ceux-ci concordent avec les principaux arguments avancés par ce discours. Si le recours à la prison commune semble avoir été une mesure marginale dans les peines prononcées par cette cour, il est aussi vrai que son usage dans les cas de sentences suspendues tend à disparaître pour être remplacé par une surveillance sous l’égide d’un agent de probation. Nous constatons également que, même si le recours aux écoles de protection de la jeunesse est présent sur toute la période à l’étude, l’objectif derrière ce recours semble se modifier pour passer d’une dimension punitive à une volonté de réhabilitation. Par contre, ces ajustements ne semblent pas être systématiques, et il apparaît que certains mineurs délinquants sont somme toute jugés comme des adultes. Comme nous l’avons expliqué en procédant à une comparaison de nos données avec celles des annuaires statistiques, nous constatons que rien ne différencie les dossiers d’une partie mineurs de ceux des adultes, les rendant invisibles aux chercheurs. La CSP est donc éventuellement un substitut imparfait et ponctuel à une cour juvénile. Enfin, si certains éléments déterminent l’attitude que le juge choisit d’adopter, punisseur ou protecteur, ils sont éventuellement multiples et mériteront assurément de faire l’objet d’une étude plus poussée.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Omer Genest, « Nos jeunes délinquants deviendront des bandits », Le Progrès du Saguenay, 27 mars 1952, p. 4.

-

[*]

Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.

-

[2]

Cette recherche bénéficie d’un soutien financier du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) dans le cadre du programme de bourse de doctorat en recherche, ainsi que de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) dans le cadre de la politique de perfectionnement long des chargés de cours. Nous tenons à remercier les évaluateurs anonymes de ce texte pour leurs judicieux commentaires.

-

[3]

Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q. 1961, c.14 ; S.Q. 1964, c. 12.

-

[4]

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au dix-neuvième siècle. Essai d’histoire comparée de la protection de l’enfance (1820-1914) France, Belgique, Pays-Bas et Canada, Paris, PUF, 2001, 516 p ; Jean Trépanier et Xavier Rousseau (dir.), Youth and Justice in Western States, 1815-1950. From Punishment to Welfare, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2018, 433 p. ; Jean Trépanier, « Les démarches législatives menant à la création des tribunaux pour mineurs en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Canada au début du XXe siècle », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, no 5, septembre 2003, p. 109-132.

-

[5]

Nous pensons ici entre autres à Steven L. Schlossman, Love and the American Delinquent : The Theory and Practice of “Progressive” Juvenile Justice, 1825-1920, Chicago, University of Chicago Press, 1977, 303 p ; David J. Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown et Co., 1980, 464 p.

-

[6]

Anthony M. Platt, The Child Savers. The Invention of Delinquency, Piscataway (N-J), Rutgers University Press, 2009 [1969], 292 p.

-

[7]

À ce sujet, les travaux d’Elizabeth Jane Clapp sont très éclairants. Elizabeth Jane Clapp, Mothers of all Children : Women Reformers and the Rise of Juvénile Courts in Progressive Era America, University Park, (Pa), Pennsylvania University Press, 1998, 256 p.

-

[8]

Concernant les influences des réformateurs, l’adoption des législations et la mise en place des tribunaux juvéniles pour le cas du Québec et du Canada, voir Jean Trépanier, « La loi canadienne sur les jeunes délinquants de 1908 : une loi sous influence américaine ? », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, no 17, 2015, p. 119-136 ; David Niget, « Histoire d’une croisade civique : la mise en place de la “Cour des jeunes délinquants” de Montréal (1890-1920) », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, no 5, 2003, p. 133-170.

-

[9]

Dominique Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence, Familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 1940-1955, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, 317 p. ; Denyse Baillargeon, « Les politiques familiales au Québec. Une perspective historique », Lien social et politique, no 36, 2002, p. 21-32.

-

[10]

David Niget, Jeunesses populaires sous le regard de la justice. Naissance du tribunal pour enfants à Angers et Montréal (1912-1940), thèse de doctorat (histoire), Montréal et Angers, Université du Québec à Montréal et Université d’Angers, 2006, 726 p.

-

[11]

Frédéric Moisan, Le traitement des jeunes délinquants à la Cour de bien-être social pour le district de Saint-François (1950-1977), mémoire de maîtrise (histoire), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2011,11. p. Les Cours de bien-être social sont des tribunaux juvéniles, ils remplacent en 1950 les Cours des jeunes délinquants au Québec.

-

[12]

Bastien Pelletier, Les agents de probation à la Cour des Jeunes Délinquants de Montréal : 1912-1949, mémoire de maîtrise (histoire), Montréal, UQAM, 2000,12. p ; Lucie Quevillon, Parcours d’une collaboration : les intervenants psychiatriques et psychologiques à la Cour des Jeunes Délinquants de Montréal (1912-1950), mémoire de maîtrise (histoire), Montréal, UQAM, 2001, 169 p. ; Lucie Quevillon et Jean Trépanier, « Thémis et la psyché : les spécialistes de la psychiatrie et de la psychologie à la Cour des Jeunes Délinquants de Montréal, 1912-1950 », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, no 6, 2004, p. 187-217.

-

[13]

Alvaro Pires, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la juridicisation de l’opinion publique », Sociologie et sociétés, vol. 33, no 1, printemps 2001, p. 179-204.

-

[14]

José Roberto Franco Xavier, La réception de l’opinion publique par le système de droit criminel, thèse de doctorat (criminologie), Université d’Ottawa, 2012, 372 p.

-

[15]

Ignace-J. Deslauriers (dir.), Les tribunaux du Québec et leurs juges, Cour provinciale, Cour des sessions de la paix, tribunal de la jeunesse et Cour municipale, Cowansville, Édition Yvon Blais, 1986, vol 1. 254 p.

-

[16]

Notons que les archives de la CBES font l’objet d’une restriction de publication et que pour cette raison les noms et prénoms des accusés ne figurent pas dans cet article ; ils sont remplacés par des prénoms fictifs. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c.1, aa. 126 et 163).

-

[17]

Pendant plusieurs années les statistiques sur la délinquance juvénile dans les annuaires sont traitées de façon globale pour l’ensemble de la province. Nous n’avons pu retrouver des données spécifiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean que pour 4 années, soit 1951, 1952, 1958 et 1960. À titre d’exemple, pour l’année 1960 l’annuaire recense 84 comparutions de mineurs alors que nous n’en avons repéré que 55, tel qu’exprimé au tableau 1. Annuaire statistique du Québec, Délinquance juvénile, Institut de la statistique du Québec, Québec, 1960.

-

[18]

BAnQ, collection numérique : banq.qc.ca.

-

[19]

André Beaulieu et Jean Hamelin, La presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval, 1973, vol. 3, p. 174-175.

-

[20]

Évêché de Chicoutimi, Fonds Abbé Plourde, AEC-P4-D13 ; BAnQ-Québec, Fonds ministère de la Justice, E17 : Correspondance, D8884-61.

-

[21]

Ces organismes se retrouvent sous différents noms comme : Services sociaux d’aide à l’enfance ou Service social diocésain. Sur ces services, voir les travaux de Lucia Ferretti, notamment : Lucia Ferretti, « Charles-Édouard Bourgeois, prêtre trifluvien, et les origines diocésaines de l’État-providence au Québec (1930-1960) », Nouvelles pratiques sociales, vol. 14 no 1, 2001, p. 169–182.

-

[22]

Un repérage dans Le Progrès du Saguenay pour les décennies 1930-1940 n’a pas permis de repérer un tel discours en amont de l’ouverture du Service social de l’enfance.

-

[23]

Rapport annuel des activités du Service social à l’enfance du diocèse de Chicoutimi, 1951, p.3 ; Évêché de Chicoutimi, Fonds Abbé Plourde, AEC-P4-D13.

-

[24]

L’utilisation des orphelinats à des fins autres que leur vocation première est un phénomène assez bien documenté pour le Québec. En l’absence de services dédiés aux familles, les orphelinats se trouvent à jouer le rôle d’un service de « première ligne » alors qu’ils auraient dû agir comme service de dernier recours. L’Orphelinat de l’Immaculée ne fait pas exception à la règle. Voir Bettina Bradbury Familles ouvrières à Montréal : âge, genre et survie quotidienne pendant la phase d’industrialisation, Montréal, Boréal, 1995, 368 p. ; Marie-Paule Malouin, L’univers des enfants en difficulté au Québec entre 1940 et 1960, Montréal, Bellarmin, 1996, 458 p.

-

[25]

Paul-Émile Tremblay, « Pour corriger et prévenir la délinquance juvénile », Le Progrès du Saguenay, 16 janvier 1954, p. 4.

-

[26]

Paul-Émile Tremblay, « De 1946 à 1950, on a emprisonné 58 enfants de 8 à 15 ans », Le Progrès du Saguenay, 23 janvier 1954, p. 4

-

[27]

« Problèmes que posent l’enfance malheureuse », Le Progrès du Saguenay, 15 mars 1958, p. 2.

-

[28]

Omer Genest, « Nos jeunes délinquants deviendront des bandits », Le Progrès du Saguenay, 27 mars 1952, p. 4.

-

[29]

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l’enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas (1820-1914) », Droit et société, no 32, 1996, p. 89-104.

-

[30]

Paul-Émile Tremblay, « Pour corriger et prévenir… », loc. cit.

-

[31]

« Pour une École de protection », Le Progrès du Saguenay, 10 juillet 1954, p. 4.

-

[32]

David Niget, « L’enfance irrégulière et le gouvernement du risque », dans David Niget et Martin Petitclerc (dir.), Pour une histoire du risque : Québec, France, Belgique, nouvelle édition, Montréal et Rennes, Presses de l'Université du Québec - Presses universitaires de Rennes, 2012. En ligne : books.open edition.org/pur/128511.

-

[33]

Interview à CBJ Radio-Canada, Chicoutimi, 27 juillet 1957, Évêché de Chicoutimi, Fonds Abbé Plourde, AEC-P4-D13.

-

[34]

Ibid.

-

[35]

Extrait des minutes de l’assemblée de l’exécutif de l’Association libérale du comté de Chicoutimi, le 27 novembre 1960, extrait transmis au bureau du procureur général de la province, BAnQ-Québec, Fonds ministère de la Justice, E17 : Correspondance, D7160-61.

-

[36]

Résolution de l’Association des chefs de police du district 9 adressée au bureau du procureur général de la province, 9 octobre 1961, BAnQ-Québec, Fonds ministère de la Justice, E17 : Correspondance, D8884-61.

-

[37]

Ignace-J. Deslauriers (dir.), op. cit.

-

[38]

Guy Bergeron, « Nouvelles judiciaires », Le Progrès du Saguenay, 6 mai 1961, p. 3.

-

[39]

Jean Trépanier, « Les démarches législatives menant à la création des tribunaux pour mineurs… », loc. cit.

-

[40]

Loi des jeunes délinquants, 1929, c.46, art 38.

-

[41]

Frédéric Moisan, op. cit.

-

[42]

Paul-Émile Tremblay, loc. cit., p.4.

-

[43]

Selon le Code criminel, le juge peut, lorsqu’un accusé est déclaré coupable, en fonction de certains éléments comme l’âge de l’accusé, sa réputation, ses antécédents et la nature de l’infraction, décider de suspendre la sentence. L’accusé est alors libéré après avoir contracté un engagement de garder la paix avec ou sans caution. Le juge peut également prescrire d’autres conditions d’engagements. L’accusé peut par exemple être obligé de se présenter de temps à autre devant une personne désignée par la cour. Si l’accusé viole son engagement, il devrait comparaître pour recevoir sa sentence. Irénée Lagarde, Nouveau Code criminel annoté, Montréal, Wilson et Lafleur, 1957, p. 568-569.

-

[44]

Dossier D - 13 087, BAnQ-Saguenay, TL509, SS45, 1952.

-

[45]

David Niget, Jeunesses populaires sous le regard de la justice…, op. cit., p. 11.

-

[46]

Concernant les agents de probations dans les tribunaux pour mineurs, voir notamment Bastien Pelletier, Les agents de probation … op. cit.

-

[47]

Rapport annuel des activités du Service social à l’enfance du diocèse de Chicoutimi, 1955, 17 p. (sans numérotation), Évêché de Chicoutimi, Fonds Abbé Plourde, AEC-P4-D13.

-

[48]

Malheureusement, les dossiers faisant mention des demandes d’enquêtes préliminaires par le Service social de l’enfance ne contiennent pas de traces de ces enquêtes. Cependant, il n’est pas exclu que ces enquêtes aient été présentées oralement au juge.

-

[49]

Dossier D - 11 259, BAnQ-Saguenay, TL509, SS45, 1950.

-

[50]

« Jeune homme à l’école de réforme », Le Progrès du Saguenay, 12 janvier 1950, p.1.

-

[51]

Antoni Joly, « Au palais de justice », Le progrès du Saguenay, 2 avril 1954, p. 6.

-

[52]

Jean Trépanier, « La justice des mineurs au Québec : 25 ans de transformations (1960-1985) », Criminologie, vol. 19, no 1, 1986, p. 189-213.

Liste des tableaux

Tableau 1

Les sentences