Corps de l’article

Est-ce que l’agitation toute relative des leaders nationalistes canadiens-français comptait vraiment dans la fabrique de l’opinion publique, par exemple les déclarations d’un Camillien Houde ou celles d’un René Chaloult, évoquées dans la première partie de cet article ? Si on étudiait sérieusement les événements de 1940, ce qu’à mon avis on n’a pas encore fait[1], on se poserait plutôt une question comme celle-ci : comment les appelés et leurs proches ont-ils réagi ? C’est une question difficile, car il est toujours plus compliqué de sonder le coeur des masses que celui de leurs élites. Les favorisés se représentent dans les journaux, et font représentation de ce qu’ils croient que les « autres » pensent[2], alors que ces autres avaient des moyens d’expression plus limités. Mais ils en avaient.

Le premier appel

L’attitude qu’auraient les premiers conscrits et leurs proches suscitait l’inquiétude à Ottawa. La revue de presse est ici un outil insuffisant. Pour cette raison, le gouvernement King aura de plus en plus recours aux sondages Gallup durant la guerre. Mais il possédait dès 1939-1940 un outil fiable : les rapports de la censure postale. Les relevés de censure postale sont supérieurs aux sondages, même s’ils ont des défauts : ils sont coûteux et il est difficile d’en changer la forme pour répondre à une question d’actualité qui n’aurait pas été prévue des semaines à l’avance. Les résultats mettent aussi de deux à trois semaines à parvenir aux autorités. Pour préserver leur fiabilité à long terme, les sondages dans le courrier ne doivent pas entraîner une censure trop perceptible ; le courrier intercepté doit être remis en circulation assez vite, généralement sans être caviardé. Cela pose aussi la question de la fréquence des interceptions. Étant donné les volumes de courrier, il fallait procéder par prélèvement de sacs postaux choisis au hasard. Une armée de lectrices et d’analystes était nécessaire pour en tirer quelque chose. Cette forme de « censure », qui imite les procédés du ministère britannique des Postes, aussi choquante qu’elle paraisse à nos âmes facilement choquées d’aujourd’hui, n’avait donc pas pour fonction d’empêcher la communication, mais de donner aux dirigeants le pouls de l’opinion publique. Rares sont les lettres transmises à la GRC.

On possède un sondage du genre réalisé du 9 au 22 février 1941 par les officiers de renseignements des unités stationnées dans le District militaire no 5 ayant son quartier général à Québec, et dont dépendent les unités à l’est d’une ligne passant à mi-chemin entre Trois-Rivières et la ville de Québec même, et de là jusqu’au Nouveau-Brunswick et au Labrador. C’est le district le plus francophone du Canada, celui de Montréal (le no 4) comprenant évidemment beaucoup d’anglophones (Westmount, West Island, Argenteuil, Cantons-de-l’Est, etc.).

Si l’on en croit le document, la déloyauté active est presque absente, le « sentiment communiste » nul. Pas non plus de pacifisme. Le principal problème est la monotonie de l’entraînement, aggravée par la courte période en uniforme, trente jours à ce stade de la guerre, temps insuffisant pour aborder les aspects plus complexes et potentiellement plus intéressants de l’entraînement. Reste la drill sur le terrain de parade et les longues marches en dehors du camp. La première est particulièrement détestée. Malgré cette routine peu engageante, le moral est jugé élevé[3], ceci en dépit des attitudes de la plupart des recrues à leur arrivée dans les camps : suspicion, ressentiment, crainte d’être envoyée outre-mer même si à cette date la loi ne le permet pas. C’est une claire indication que la culture canadienne-française reste marquée par les événements de 1917-1918. Un autre fait culturel, un brin comique, attire l’attention : beaucoup de recrues d’origines rurales disent avoir l’impression que l’entraînement les fait mal paraître, qu’ils ont l’air gauche comparés aux recrues d’origine urbaine. Est-ce que la discipline industrielle aurait ici favorisé les urbains ?

Le fait culturel noté par les censeurs postaux correspond à une remarque du brigadier général W.H.S. Macklin à propos de l’échec de la 13e Brigade d’infanterie, une brigade composée presque exclusivement de conscrits que l’on a voulu transférer outre-mer après qu’ils eurent participé à l’opération des Aléoutiennes à l’été 1943. À cette époque, le gouverneur général-en-conseil n’avait pas adopté de décret forçant les conscrits à passer en Europe, comme il le peut depuis la loi de juillet 1942. Il fallait donc convaincre les conscrits un par un de se porter volontaires, et une grande proportion d’entre eux, quitte à combler les vides avec un effort de recrutement supplémentaire. Ce fut un échec et la brigade fut dissoute début 1944, parce que dans aucun des quatre bataillons d’origine (Rocky Mountain Rangers, Canadian Fusiliers, Winnipeg Grenadiers et Régiment de Hull) le taux de volontariat des conscrits n’a dépassé 15 % (respectivement 15 %, 10 %, 10 % et 5 %). On est devant un phénomène où la langue joue peut-être un rôle, mais pas déterminant. Macklin prépara un long rapport sur cet échec, rapport dont le corps a été traduit pour les besoins de l’histoire officielle de l’administration militaire. J’extrais une partie de l’alinéa 61, où le général Macklin en vient à son explication du refus de se porter volontaire pour service outre-mer de la très grande majorité des recrues « anglophones » :

La grande majorité d’entre eux sont d’origine non britannique – les nationalités d’origine allemande, italienne et slave étant probablement prédominantes. En outre, la plupart viennent des fermes. Leur niveau d’éducation est lamentablement bas, ils ne connaissent presque rien de l’histoire canadienne ou britannique et, en fait, sont des paysans typiquement européens, étant passionnément attachés à la terre. Bon nombre d’entre eux parlent leur langue maternelle beaucoup mieux que l’anglais et, parmi eux, les vieilles rancoeurs et vieux préjugés européens persistent encore. Ici encore, la possibilité de transformer ces hommes en citoyens libres d’un pays libre, prêts à se porter volontaires et à mourir pour leur pays, sera une question d’éducation, et je crois que ce sera lent. En ce moment, leur fierté nationale ou patriotisme est négligeable. Ils ne ressemblent guère au « Bon Soldat » de Cromwell qui « sait pourquoi il se bat et qui aime ce qu’il sait ». Or, ils ne savent pas pourquoi ils se battent et n’aiment autre chose qu’eux-mêmes et leur terre. Il faut reconnaître ce fait[4]…

Si l’on fait la part des préjugés de l’époque et du patriotisme, on se trouve devant une explication qui sera celle de l’historienne française Annie Crépin[5]. Du reste, dans la lettre de Cannon à Power citée en première partie d’article, le juge Cannon exprimait déjà une opinion du genre. Il trouvait la conscription « impossible » à appliquer au Québec, non pas à cause d’un particularisme politique, mais pour une raison socio-historique qu’il développe ainsi :

Cette mesure est impopulaire dans toutes les « vieilles provinces » ; Ontario, Québec, les Maritimes.

Les Canadiens, nés ici et dont les familles remontent à plusieurs générations, surtout dans les centres ruraux, sont unanimement opposés au service militaire compulsoire [sic], dans une guerre européenne. […]

La conscription, sans être populaire, est acceptable pour les populations nouvelles. Les gens, nés en Angleterre, sont prêts naturellement à se battre pour leur « home » et les émigrés d’origine européenne sont familiers avec le service militaire. […]

Pourquoi les Canadiens-Français [sic], au parlement et ailleurs persistent-ils à dire que seule la Province de Québec s’oppose à la conscription […]. Il suffit de te rappeler l’invasion des fermiers d’Ontario, en 1917, la création d’un parti agraire dans plusieurs provinces et la défaite des deux vieux partis pour comprendre mon idée[6] […].

Revenons au sondage du courrier des conscrits de février 1941. De manière assez prévisible, on se plaint de l’ivresse et des troubles publics près des nombreux petits hôtels qu’on trouvait partout. Plus intéressante est la remarque que l’un des obstacles majeurs à l’enrôlement en service actif, c’est-à-dire qu’à l’issue de l’entraînement obligatoire l’armée espère que beaucoup de conscrits se portent volontaires pour le service outre-mer, est que l’éventuel volontaire risque d’être séparé de ses compagnons ou pis, se trouve amalgamé à une unité anglophone. Par ailleurs, dans cette masse sociologiquement représentative de la jeunesse masculine, l’attachement à la France est jugé négligeable. Même si l’on sait distinguer Pétain de De Gaulle[7], on ne manifeste pas de préférence pour l’un ou pour l’autre, tandis que Pierre Laval est lui détesté. La haine pour l’Allemagne est généralisée[8]. Pas de quoi alimenter des mutineries en somme. L’Armée pourrait être satisfaite, n’était la difficulté à rendre le volontariat attrayant.

Notons que les problèmes linguistiques sont portés à l’attention de Lapointe[9], car l’Armée a de la difficulté à gérer l’afflux massif de recrues francophones ; elle manque de matériel didactique en français, d’instructeurs francophones qualifiés et a des problèmes à adapter le vocabulaire anglais à la réalité française[10].

* * *

Les règlements découlant des lois de juin 1940 ne sont publiés que le 29 mars 1941. Les ministères responsables, avec les Services nationaux, la Défense et le Travail, avaient procédé sans attendre le texte définitif, se conduisant dans l’esprit des futurs règlements. Précis, ceux-ci sont interprétés généreusement[11], autre raison de se convaincre que 1940 n’est pas 1917.

Les commissions locales (par division administrative, ce qui veut dire pour le Québec une à Montréal et une à Québec) sont composées d’un juge (de nomination fédérale ou provinciale, résident de la division administrative et faisant office de président) et de deux autres membres[12], tous nommés par le cabinet fédéral. Le quorum est fixé à deux et la décision de convoquer ou non, ou d’exempter, est exécutoire. Chaque division administrative a son registraire qui en pratique fait presque tout le travail. Un appelé ne peut être représenté par un avocat et l’audition se fait en personne à huis clos. Sont ainsi évitées les contestations qui avaient entraîné tant de difficultés en 1917-1918. Un pendant positif de ces restrictions est que les processus de report d’appel et d’exemption sur le champ sont plus simples qu’en 1917, et cela est vrai tant pour les fils d’agriculteurs que pour les autres, y compris les objecteurs de conscience[13]. Pour les exemptions demandées après l’incorporation, il existe un processus administratif sans intervention des commissaires dont on peut dire que, dans la mesure où un dossier est complet – demande de l’individu, selon les cas avec lettre des parents ou d’un employeur, recommandations du médecin, du maire, de l’agronome, etc. –, il se termine presque toujours par une exemption, généralement temporaire, mais renouvelable[14].

Même si le texte proclamé permet d’appeler tous les célibataires (ou veuf sans enfant) âgés de 19 à 40 ans, l’appel se fait par classes d’âges, généralement dans la vingtième année, toujours par publication dans la Gazette officielle du Canada. Mais il ne faut pas prendre la permission que se donne le gouvernement[15] comme la pratique, car il y a une distance entre le texte proclamé et l’exécution sur le terrain. En pratique, l’armée ne s’intéresse qu’aux hommes de 19 à 24 ans.

Combien sont appelés et combien finissent par servir ? Stacey donne 267 468 hommes appelés et ayant effectivement servi comme conscrits à un moment ou à un autre entre 1940 et 1945, mais 746 478 demandes d’exemption, dont 664 525 (89,0 %) furent accordées pour l’ensemble du Canada ! Les pourcentages d’exemptions accordées dans les divisions administratives de Montréal et de Québec (respectivement 90,1 % et 82,2 %) font croire que les commissaires étaient un peu plus favorables à l’exemption des étudiants et des travailleurs industriels qu’à celle des agriculteurs et bûcherons. Ce haut taux d’exemption n’a pas manqué de susciter des objections aux Communes, où la situation est ainsi résumée par un député anglophone : pour 100 lettres d’appel, 11 ne sont pas livrées, 28 conscrits ne répondent pas, 59 se présentent, 28 passent l’examen médical dans la première catégorie (donc peuvent servir dans l’infanterie), 16 sont temporairement exemptés dès l’appel dont 9 pour travail agricole et 7 pour travail industriel, ce qui fait que finalement 14 se présentent au camp de recrues, d’où 3 sont rapidement retournés chez eux pour inaptitude physique. Reste 11 qui font le camp[16]. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la conscription n’est universelle que théoriquement. Les chiffres finaux donnés en Chambre après la guerre par le ministre du Travail sont impressionnants, mais guère concluants : 7 862 920 inscrits (3 979 680 hommes et 3 883 240 femmes), pour 1 859 811 visés par l’appel (tous des hommes) avec seulement 1 563 insoumis en date de la fin mars 1946[17]. En fait, il ne s’agit pas d’insoumis, mais de déserteurs dont on n’avait pas retrouvé la trace. L’insoumission réelle est plus élevée, comme le montrent d’autres chiffres donnés en Chambre à quelques mois de là (voir le tableau 1).

Sur les 2 474 000 hommes âgés de 18 à 45 ans au Canada, seulement 99 407 finirent la guerre conscrits[18] (à l’exclusion des conscrits devenus volontaires), sur un total de 1 029 510 hommes mobilisés. Au Québec, sur 699 000 mobilisables, 131 618 se portèrent volontaires qu’ils aient ou non fait l’entraînement obligatoire auparavant, et 43 823 finirent conscrits. En ce qui a trait au rapport mobilisés/mobilisables, le Québec (25,09 %) est loin derrière les autres provinces (entre 42,38 % et 50,47 %), ce qui peut s’expliquer par la culture anti-conscription des Québécois francophones, bien que le tableau d’où ces derniers chiffres sont tirés montre clairement que toutes les provinces sauf le Québec fournissent de gros contingents pour la Marine et l’Aviation[19]. Or il n’y a pas de doute que l’obstacle de la langue les empêche souvent de se porter volontaires pour ces armes plus techniques, ce qui d’ailleurs était aussi le cas au sein de branches de l’Armée de Terre comme l’artillerie et le génie[20]. La différence dans le taux de mobilisés entre le Québec et les autres provinces a pour revers que la proportion de Québécois parmi les conscrits est plus élevée (43 823/99 407 soit 44 %).

Toutefois, s’en tenir à ces statistiques ne permet pas de se faire une idée complète de la réception de la conscription dans la population. Je l’ai suggéré, on pourrait explorer les dossiers individuels des conscrits pour s’en faire une meilleure idée.

L’histoire bégaie mais ne se répète pas

Sans connaître aucune des archives citées ici, se fiant uniquement aux sources imprimées, les Débats aux Communes et les articles d’opinion des grands journaux, Mason Wade écrivait en 1955 que « les chiffres de l’enrôlement dans le Canada français des premières années de la Seconde Guerre mondiale n’ont rien à voir avec ceux de la Première Guerre », signifiant par cela que la situation avait changé dans un sens plus favorable à un engagement guerrier. Mais, et c’est un gros « mais », « l’acceptation par le Québec de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales et sa contribution à l’effort de guerre des mois suivants ont conduit maints Canadiens anglais à se bercer d’illusions sur l’acceptation par les francophones de la conscription pour service outre-mer[21] ».

Le bon déroulement de l’enregistrement d’août 1940 n’est pas étranger au jugement de Wade. Je n’ai pas la place ici pour en discuter, mais il n’y aura pas de gros problèmes avec l’appel, même après le prolongement du service obligatoire à deux puis à quatre mois en 1941[22], ni dans le contexte du plébiscite du 27 avril 1942 et du vote de l’amendement qui suit le 23 juillet, ni même avec le décret du 23 novembre 1944 prévoyant l’envoi des premiers conscrits outre-mer (16 000 désignés, mais seulement 13 000 qui partent), ce même si le Québec reste champion pour le nombre d’insoumis.

Tableau 1

Insoumis des deux guerres mondiales

Le tableau 2 reflète probablement mieux les attitudes de la population, compte tenu du fait qu’il est plus facile de se soustraire aux autorités dans un vaste Québec francophone hostile que dans l’Île-du-Prince-Édouard et que, les exemptés étant souvent des fils d’agriculteurs ou des ouvriers agricoles, ceux-ci sont très présents dans toutes les régions rurales. De la sorte, l’exceptionnalité du Québec s’estompe. Si en plus l’on tenait compte du fait que sa population de langue maternelle française est jeune, donc plus mobilisable, alors on pourrait prétendre que le Québec fait un effort canadien surhumain[23] !

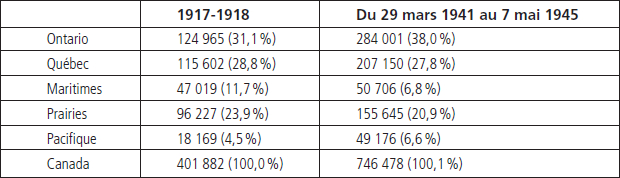

Tableau 2

Demandes d’exemption des deux guerres mondiales

* * *

Entre les deux guerres mondiales, la donne avait changé. C’est bien entendu le résultat du travail de politiciens et de planificateurs militaires plus avisés en 1939-45 qu’en 1914-18, mais il y a également des facteurs plus généraux en cause, comme la perception que le second conflit mondial est moins une guerre impériale que le premier (ou une guerre plus juste si l’on veut), peut-être aussi le fait que l’Armée de Terre, celle par laquelle passent les conscrits, est devenue moins rébarbative au fait français. Peut-être qu’il y a aussi un changement culturel sous-jacent à l’oeuvre, qui fait qu’une fraction de la population, dans toutes les classes sociales, a une curiosité du monde extérieur qui s’est éveillée dans les dernières décennies, soit du fait des migrations nord-américaines, soit du fait de l’arrivée de la radiodiffusion, soit grâce à une alphabétisation et une éducation qui ont un peu progressé, soit parce que la Guerre de 1914-1918, la Crise de 1929 et les crises internationales des années 1930 ont amené petit à petit le public à s’intéresser au reste du monde. Pour toutes ces raisons mises ensemble ou pour d’autres que je n’ai pas mentionnées[24], 1940 n’est pas 1917.

Dans les sources archivistiques d’époque, on trouve trace de tout cela, si bien que des corrélations pourraient être établies. Même les archives sur les plus modestes nous renseignent, car des choses surprenantes se trouvent dans un simple dossier militaire individuel. La fonction de la chronique a toujours été d’inviter les curieux à chercher mieux que l’auteur de ces lignes, pour trouver plus. Alors…

Conclusion

Revenant sur le temps où la Chambre des communes s’apprêtait à voter des lois capitales sur les allocations familiales et la réorganisation du ministère des Pensions et de la Santé nationale, André Laurendeau, qui dirige à partir de février 1944 l’aile du Bloc populaire canadien à Québec, écrit :

[L] es mois qui suivent sont pénibles ; étrange groupement qui prétendait unir les Canadiens français et ne réussit pas à rester uni ; bloc fissuré ; divisions inexplicables, […] nous glissons vers le néant. On parle moins de conscription, la prospérité du temps de guerre s’est installée. Les jeunes soldats outre-mer ne sont-ils pas le prix dont il faut payer ce recommencement de bonheur domestique[25] ?

L’amertume est sincère, l’argument un peu moins[26]. Apathie chez le bon peuple ? Ce n’est pas une lecture qui me plaît. Je crois plutôt que les aspirations des politiciens nationalistes étaient en porte-à-faux avec les événements, en particulier que l’imposition de la conscription en 1940 s’est faite dans un climat plus propice que celui de 1917, et cela pour plusieurs raisons. Certaines relèvent de l’histoire économique et sociale, comme l’a vu Laurendeau. Il en allait également de la grande histoire politique, celle qui se faisait à Ottawa et celle qui se faisait en dehors de la volonté d’Ottawa, comme la chute inattendue de la France au printemps 1940. Cela coupe l’herbe sous le pied aux rhéteurs anti-impérialistes québécois qui ne pouvaient ignorer que la conscription découlait de la catastrophe survenue en France, France pour laquelle ils gardaient eux-mêmes un attachement sentimental. Puis il y a que l’organisation de la conscription est meilleure en 1940 qu’en 1917 (on fait de l’inscription un grand happening, le processus d’exemption est clarifié). Il y a finalement le fait que King n’est pas Borden, qu’il est mieux conseillé et qu’il est réceptif aux réticences canadiennes-françaises[27]. Et Lapointe est continuellement dans l’oreille du premier ministre jusqu’à sa mort à l’automne 1941.

Finalement, la lecture de l’opinion par Ottawa était supérieure à celle des milieux nationalistes québécois. Les sondages Gallup employés à partir du milieu de la guerre ne comptent pas devant l’examen de l’opinion par la censure postale, qui n’est pas une censure pour la plupart des correspondants, mais un processus par lequel une fraction du courrier est interceptée, lue et sert à produire des synthèses présentées aux principaux décideurs fédéraux.

Pour juger des attitudes sur la guerre, histoire sociale et histoire politique doivent être alliées, histoire psychologique également, car, en fin de compte, la conscription, c’est d’abord l’expérience des conscrits (et des inscrits ?) et de leurs proches, ensuite, et par là, de toute une société.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Il me semble que seule Elizabeth Armstrong s’est préoccupée de cette question, mais c’était durant la guerre même, et sur une seule page (« L’opinion des Canadiens français sur la guerre, janvier 1940 - juin 1941 », dans Claude Bauregard, Serge Bernie et Edwidge Munn (dir.), La presse canadienne et la Deuxième Guerre mondiale, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 1996, p. 69-70).

-

[2]

Les analyses de Florent Lefebvre et Elizabeth Armstrong citées dans ces pages relèvent évidemment du genre de représentation de l’opinion générale par l’opinion des journalistes, politiciens et ecclésiastiques qui n’a méthodologiquement plus lieu d’être puisque l’étude directe de l’opinion du grand nombre est maintenant possible avec l’ouverture des archives. Lefebvre et Armstrong exécutaient une commande du temps de guerre ; l’historien d’aujourd’hui doit faire mieux.

-

[3]

Les censeurs du courrier des volontaires en Grande-Bretagne font le même constat (Yves Tremblay, Instruire une armée : les officiers canadiens et la guerre moderne, 1919-1944, Montréal, Athéna éditions, 2007, p. 247-259).

-

[4]

Cité dans C.P. Stacey, Armes, hommes et gouvernements. Les politiques de guerre du Canada, 1939-1945, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 1970, 777 p., app. S, p. 652. Points de suspension dans l’original. Macklin invoque d’autres raisons, dont la langue de communication pour le Régiment de Hull, ainsi que le fait gênant que la plupart des officiers et sous-officiers des quatre unités refusaient d’aller outre-mer. Stacey n’a pas reproduit toutes les annexes, où l’on parle beaucoup du Régiment de Hull. On les trouve à la DHP, coll. Kardex, 322.009 (D50), mai 1944.

-

[5]

Annie Crépin, Histoire de la conscription, Paris, Éditions Gallimard, 2009, chap. IV surtout. Mutatis mutandis, l’analyse que fait madame Crépin pour le XIXe siècle français, je la ferai pour le XXe siècle québécois.

-

[6]

Lettre de Cannon à Power dans BAC, Fonds Lapointe, (MG27, IIIB10), boîte 18, dossier 46, p. 3-4. On remarque que Macklin et Cannon diffèrent d’opinion à propos des émigrants récents ne provenant pas des Îles britanniques. Macklin a peut-être raison pour les émigrants, mais les deux insistent avec raison sur les ruraux.

-

[7]

Elizabeth Armstrong (Le Québec et la crise de la Conscription, 1917-1918, Trad. de l’anglais, Montréal, VLB Éditeur, 1998 (éd. orig. 1937), p. 53) perçoit quant à elle un commencement de retournement dans l’opinion exprimée dans les journaux pour De Gaulle dès l’été 1940, soit après seulement quelques semaines de la prise du pouvoir par Pétain.

-

[8]

BAC, Fonds Lapointe, boîte 19, dossier 52 A, « Survey of contions prevailing in M.D. No. 5 (based on reports of Unit Intelligence Officers for period from 9th to 22nd Feb. 41 », dactylographié, 4 p. Il faut noter que ce document soumis à l’attention de Lapointe porte la mention « MOST SECRET », mention rare sur les documents militaires (même les journaux de campagne des unités ne sont classifiés que « SECRET »). De ce fait, sa diffusion est restreinte aux plus hauts gradés et à quelques membres du cabinet.

-

[9]

BAC, Fonds Lapointe, boîte 18, dossier 46, lettres des 18 juin et 15 septembre 1941 de deux groupes de conscrits francophones s’entraînant à Farnham. Voir L.-R. Betcherman, Mackenzie King’s Great Quebec Lieutenant, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 294-295, pour le désappointement de Lapointe à propos des nominations de Canadiens français à des postes militaires de responsabilité.

-

[10]

Ceci est le noeud de la grande étude de Jean Pariseau et Serge Bernier, Les Canadiens français et le bilinguisme dans les Forces armées canadiennes. Tome I, 1763-1969 : le spectre d’une armée bicéphale, Ottawa, Service historique de la Défense nationale, 1987, chap. 5. L’Armée de terre était consciente de ces difficultés, comme on peut le constater en lisant l’étude suivante : « The recruitment problem in the Province of Quebec », rapport adressé par le Director of Staff Duties au Chief of the General Staff (le grand patron de l’Armée de terre), 2 juin 1941, dactylographié, 9 p. + 3 p. d’annexes (BAC, Fonds Lapointe, boîte 48, dossier 20).

-

[11]

Je me fonde ici sur l’examen de cas trouvés dans les dossiers individuels conservés par BAC, et dont une petite partie est aujourd’hui en ligne.

-

[12]

Pour la division « E » ayant son siège à Montréal : le juge A. Trahan, C.H. Barr et Félix Messier, M.A.L. ; pour la division « F » à Québec : le juge Alfred Savard, Oscar Auger, industriel et marchand, et Phydime Dumais de Saint-Pacôme. Dans la division « C » de Kingston, supervisant l’Est ontarien et l’Outaouais québécois, se trouve un francophone de Cornwall (William A. Parisien) ; dans la « H », siégeant à Moncton, se trouve Louis-P. Robichaud. Seuls les francophones de l’Ouest n’ont pas de représentant parmi les commissaires. La liste complète des nominés se trouve en annexe de la proclamation des règlements citée à la note suivante.

-

[13]

Ministère des Services nationaux de guerre, « Règlements de 1940 sur les services nationaux de guerre (recrues) », La Gazette officielle du Canada, CXXIV, 39, 29 mars 1941, p. 3430-3446. Le texte proclamé est l’annexe de l’arrêté-en-conseil 1822 du 18 mars 1941.

-

[14]

À nouveau, je me fonde sur l’examen sommaire de dossiers individuels.

-

[15]

Il y a d’autres proclamations du genre, par exemple les 11 juillet et 26 décembre 1942, par lesquelles les registraires peuvent convoquer les classes de 1903 à 1922 et de 1902 à 1923 respectivement. Le texte publié en décembre donne aussi autorité pour appeler les hommes mariés sans enfant, les séparés et les divorcés, nul doute pour éviter les arrangements matrimoniaux destinés à éviter l’appel. C.P. Stacey, op.cit., p. 642, donne sous forme tabulaire la liste des textes proclamés et des principales dispositions de chacun.

-

[16]

Chambre des Communes, Débats, 11 février 1943. Le député D.G. Ross (St-Paul, Toronto, conservateur) cite un article de Grant Fraser dans le Winnipeg Free Press. On pourrait ajouter que des 11 qui font le camp, certains obtiendront plus tard des exemptions temporaires.

-

[17]

Chambre des Communes, Débats, 15 août 1946. Rappelons que la population du Canada est estimée selon l’Annuaire du Canada à 12 119 000 personnes en 1945.

-

[18]

De 1917 à 1919, 83 355 hommes furent effectivement conscrits, sans compter les insoumis et les déserteurs. Mais la population est plus grande en 1940 qu’en 1917. La conscription pèse donc peu sur les ressources humaines du pays en 1939-45. On trouve ce dernier chiffre dans une brève étude comparative des deux conscriptions (« Compulsory military service in Canada during the first and second world wars », anonyme, s.d., dactylographié, 5 p.) conservée par la DHP sous la cote 82/1046.

-

[19]

Statistiques tirées de C.P. Stacey, op.cit., p. 646. Je cite souvent ce tableau, non sans malaise, car il est difficile d’interprétation. Il faudrait reprendre à zéro l’analyse statistique de la conscription.

-

[20]

Jean Pariseau et Serge Bernier, op. cit., p. 135 et suiv. pour l’unilinguisme régnant hors de l’Armée de Terre. Tous les appelés font l’entraînement obligatoire dans des camps de l’Armée de Terre, où l’entraînement se fait dans la langue des recrues.

-

[21]

Je cite dans le désordre Mason Wade, The French Canadians, 1760-1945, Londres, MacMillan, 1955, p. 934 et 935. Trad. libre. Pour des raisons difficiles à comprendre (a-t-il arrêté sa lecture des Débats en 1945 ?), Wade s’appuie sur des statistiques périmées.

-

[22]

« Compulsory military service in Canada… », op. cit., §7. D’autres décrets de cette même année 1941 posent plus de problèmes à certains conscrits et à leurs familles : le maintien dans l’armée de réserve des appelés de quatre mois à compter de la fin d’avril ; et le rappel à partir de juillet des appelés de trente jours.

-

[23]

C’est le sens implicite de la démonstration de Jean Pariseau et Serge Bernier, op. cit., chap. 5, p. 122-123.

-

[24]

On pourrait ainsi faire l’hypothèse qu’en 1917 il y eut dans le public confusion entre inscription et conscription, confusion due en grande partie à l’incurie des autorités, chose qu’elles ont réussi à éviter en 1940. Il y avait peut-être aussi qu’en 1914-1918 on n’était pas encore habitué, ou on n’appréciait pas, l’immixtion de l’État dans la vie quotidienne. Ces deux problèmes sont posés avec génie dans une nouvelle de William Faulkner (« Les hommes de haute stature », dans William Faulkner, Nouvelles, sous la dir. de François Pitavy, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2017, p. 231-245 et notice et notes afférentes aux p. 1565-1567) sur les premiers appelés du Selective Training and Service Act de 1940. La nouvelle est écrite début 1941, donc peu après le vote de la loi par le Congrès américain et le premier appel, en octobre 1940 (comme au Canada, mais les États-Unis ne sont pas en guerre). D’une certaine manière, Faulkner expose dans ce texte une chose difficile à documenter, que le premier réflexe de certains conscrits est de ne pas réagir (voir plus haut les 28 conscrits qui ne répondent pas de l’article de Grant Dexter).

-

[25]

Cité dans Jacques Lacoursière, Jean Provencher et Denis Vaugeois, Canada-Québec : synthèse historique, 1534-2000, Québec, Les éditions du Septentrion, 2000, p. 441.

-

[26]

Vingt ans plus tard, il écrit encore (La crise de la conscription 1942, Montréal, Éditions du Jour, 1962, p. 152) : « L’aisance du temps de guerre avait un peu détendu l’agressivité. Avec ses allocations familiales, King faisait au Québec une cour effrénée. La plupart des Libéraux anticonscriptionnistes lui restaient fidèles. » Pourtant, les allocations familiales viennent après la conscription. Elles sont annoncées dans le discours du trône de janvier 1944, votées en juillet suivant, mais ne sont versées qu’à partir de juillet 1945. Voir la chronique du printemps 2017 pour plus de précisions.

-

[27]

De plus, King est antimilitarisme sinon pacifiste. Voir Ian McKay et Jamie Swift, The Vimy Trap or, How We Learn to Stop Worrying and Love the Great War, Toronto, Between the Lines, 2016, p. 139-140 ; et Tim Cook, Warlords : Borden, Mackenzie King, and the Canada’s World Wars, Toronto, Penguin Canada Books, 2013 (2012), p. 203.

Liste des tableaux

Tableau 1

Insoumis des deux guerres mondiales

Tableau 2

Demandes d’exemption des deux guerres mondiales