Résumés

Résumé

Du fait de leur nombre et de leur impact sur l’environnement, les barrages-réservoirs ont façonné considérablement le paysage hydrique du Québec. Puisqu’ils ont créé de vastes bassins d’eau en amont et asséché les berges en aval, plusieurs écosystèmes et des populations entières ont dû, par le passé, s’adapter au changement et doivent, aujourd’hui encore, composer avec la gestion des niveaux d’eau faite par les propriétaires de ces barrages. Dommages à l’environnement ou à la propriété des riverains, ou les deux à la fois, les répercussions de la gestion des niveaux d’eau sont souvent graves et irréversibles. La gestion intégrée et écosystémique de la ressource « eau », telle qu’elle est préconisée par le gouvernement du Québec, y est rarement appliquée. Toutefois, certains recours juridiques existent pour protéger l’environnement directement ou pour y venir en aide indirectement en interdisant les dommages à la propriété riveraine. Les recours, abordés dans l’article qui suit, incluent la responsabilité pour faute, les régimes particuliers et autonomes de responsabilité ainsi que la responsabilité sans faute.

Abstract

Owing to their numbers and impact upon the environment, reservoir dams have considerably left their mark on Québec’s hydrological landscape. By the creation of vast lakes upstream and the drying of banks downstream, many ecosystems and whole populations have in past times had to adapt to the changes and even today must come to terms with the managing of water levels decided by the owners of such dams. Damage to the environment and/or to riverside landowners’ property, plus ensuing repercussions from water level management are frequently serious and irreversible. Integrated ecosystem and water resource management as set forth by the Quebec government is seldom applied. Nonetheless, there are some legal remedies in existence for protecting the environment either directly or indirectly through assistance by prohibiting damage to riverside landowners’ property. The remedies explored hereunder include fault-based liability, specific and autonomous liability regimes and no-fault liability.

Corps de l’article

Le Québec compte environ 10 000 barrages et digues de terre ou de bois[1]. Du fait de leur nombre et de leur impact sur l’environnement, les barrages, tout particulièrement les barrages-réservoirs[2], ont façonné considérablement le paysage hydrique du territoire. Puisqu’ils ont créé de vastes bassins d’eau en amont et asséché les berges en aval, plusieurs écosystèmes et des populations entières ont dû non seulement composer avec cette nouvelle réalité, mais il leur faut continuellement s’adapter à la gestion du niveau d’eau adoptée par les propriétaires de ces barrages. Se référant à la gestion intrinsèque des barrages, un géographe observait en 1998 que « [l]a gestion des barrages varie beaucoup d’un exploitant à l’autre. D’un côté il y a les grands exploitants, chez qui elle se rapproche le plus des règles de l’art, et de l’autre les petits exploitants, qui gèrent parfois leurs barrages de façon artisanale, voire dangereuse dans certains cas[3]. » Cette situation avait été également décriée en 1997 par la Commission scientifique et technique sur la gestion des barrages (commission Nicolet) à la suite de la rupture d’une digue au Saguenay — Lac-Saint-Jean, en juillet 1996, provoquée par des pluies diluviennes[4]. Cet incident a amené le Québec à adopter en 2000 la Loi sur la sécurité des barrages[5]. Cette loi instaure des normes strictes, en matière de construction et de gestion, basées sur des prévisions de crues exceptionnelles[6] et s’applique à tous les barrages existants ou à venir.

La finalité de la plupart de ces barrages, construits en majorité à partir de la fin du xixe siècle[7], a évolué au cours du temps. Autrefois destinés à alimenter des moulins, à permettre le flottage du bois, le transport de minerais, le contrôle des crues et la production d’électricité, plusieurs de ces barrages servent aujourd’hui à de multiples fins, comme le montre le répertoire des barrages du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ)[8] : irrigation, contrôle des inondations, étang (épuration, décantation), hydroélectricité, protection de l’environnement, pisciculture, prise d’eau, régularisation, réserve d’eau contre les incendies, site historique, villégiature et autres[9].

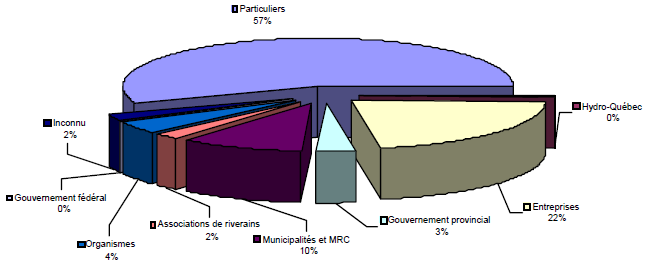

Ces barrages appartiennent à diverses personnes, privées ou publiques. Le plus important propriétaire est le gouvernement du Québec qui en possède 836, dont 780 sont exploités par le CEHQ, les autres par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), Revenu Québec, le ministère des Transports et la Sépaq[10]. Vient ensuite Hydro-Québec avec 585 barrages. Les autres barrages appartiennent aux municipalités régionales de comté (MRC), au gouvernement fédéral[11], à des entreprises privées[12], à des associations de riverains ou de villégiateurs, à des organismes sans but lucratif[13], à des organismes religieux[14], à des clubs de chasse et pêche, à des établissements d’enseignement et à des citoyens. Si Hydro-Québec est propriétaire de près de la totalité des barrages de la Baie-James, ce n’est pas le cas dans les autres régions administratives. Ainsi, plus de la moitié des 425 barrages de l’Estrie appartiennent à des particuliers et 22 p. 100 à des entreprises (figure 1).

Figure 1

Portrait des propriétaires des barrages de l’Estrie

Toutefois, au Saguenay — Lac-Saint-Jean (figure 2), seulement 17 p. 100 des 356 barrages sont exploités par des particuliers, alors que les principaux propriétaires sont le gouvernement du Québec (39 p. 100) et les entreprises (20 p. 100).

Figure 2

Portrait des propriétaires des barrages du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Bien que la sécurité des barrages semble aujourd’hui adéquatement réglementée, c’est la gestion des dommages collatéraux des eaux retenues par les barrages qui commence à soulever l’inquiétude[15]. Plusieurs conflits opposent riverains et propriétaires de barrages[16] et les amènent parfois jusque devant les tribunaux[17]. Dommages à l’environnement et/ou à la propriété, les répercussions de la gestion des niveaux d’eau peuvent être graves et irréversibles. Devant une telle situation, il apparaît que la gestion intégrée et écosystémique de la ressource « eau », telle qu’elle est préconisée par la Politique nationale de l’eau[18] et la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection[19], n’est pas appliquée lorsqu’il est question de la gestion des niveaux d’eau des barrages-réservoirs.

Le présent article se propose d’examiner le régime juridique applicable à la gestion des barrages-réservoirs québécois et de déterminer s’il permet de protéger correctement l’environnement soit, directement, par l’application de normes environnementales, soit, de façon subsidiaire, par l’application de normes protégeant la propriété. Dans un premier temps, les conséquences potentielles de la gestion des barrages-réservoirs sur l’environnement et les normes législatives favorisant la prise en considération de l’impact environnemental seront exposées (section 1). Puis, dans un second temps, nous analyserons les recours possibles en responsabilité civile advenant l’apparition de dommages environnementaux (section 2).

1 Les barrages-réservoirs et l’environnement

Au Québec, des milliers de réservoirs ont été créés lors de la construction de barrages. Les bénéfices engendrés par le contrôle des forces hydriques n’ont pas été sans conséquence sur les cours d’eau, les écosystèmes et les populations, comme l’illustrent les inondations du Saguenay et l’intoxication au mercure des poissons et des populations inuits et cris de la Baie-James. L’État a tenté de pallier ces externalités en instaurant diverses normes de sécurité. Si les risques majeurs (rupture de barrage, changement écologique draconien, etc.) au moment de la construction et de la modification de barrages sont juridiquement encadrés (1.1), le mode de gestion des niveaux d’eau, qui est susceptible de provoquer également des dommages environnementaux, ne fait pas l’objet de la même attention (1.2).

1.1 La construction, la modification et le maintien des barrages

Bien que l’hydroélectricité soit aujourd’hui qualifiée d’« énergie verte », la construction des barrages servant à la production hydroélectrique a souvent des effets dévastateurs sur l’environnement. Par exemple, le niveau du lac Saint-Jean a été rehaussé de plusieurs mètres à la suite de la construction de cinq barrages[20]. Ses rives ont reculé de 14 m en moyenne et jusqu’à 130 m dans certains cas[21]. Plusieurs processus ont été instaurés pour contrôler la sécurité des barrages, mais également pour assurer une certaine protection à l’environnement.

1.1.1 Le certificat d’autorisation

L’article 22 alinéa 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)[22] soumet la construction ou la modification d’un barrage à l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La méconnaissance de cette obligation pourrait donner lieu à une injonction de la Cour supérieure, car l’absence d’autorisation (ou la méconnaissance d’une disposition du certificat d’autorisation) porte atteinte au droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent[23].

L’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages exige également une autorisation pour la construction, la modification de structure ou la démolition de tout barrage à forte contenance[24].

Selon les articles 128.6 et 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, celui qui veut « faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson[25] » doit demander une autorisation au MRNF, à l’exception, par exemple, des travaux d’entretien et de surveillance d’un barrage[26].

1.1.2 La procédure d’évaluation et d’examen de l’impact sur l’environnement

Depuis 1980, le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, adopté en vertu de la LQE, soumet la construction des barrages placés à la décharge d’un lac dont la superficie totale excède ou excédera 200 000 m2, et les barrages destinés à créer un réservoir d’une superficie totale excédant 50 000 m2, à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement[27]. Toutefois, de nombreux barrages en service actuellement au Québec n’ont jamais été soumis à une telle évaluation environnementale soit parce qu’ils ont été construits avant 1980, soit en raison de la faible superficie des eaux qu’ils retiennent.

1.1.3 La soumission des plans et devis des barrages

Dès 1918, les constructeurs de barrages-réservoirs servant à des fins commerciales ou industrielles ou bien à la flottaison du bois devaient, préalablement à la construction, faire approuver par le gouvernement leurs plans et devis[30]. À partir de 1968, la Loi sur le régime des eaux (LRE) soumet la construction de tous les barrages-réservoirs, quelle que soit leur finalité, à cette exigence[31], laquelle ne concerne cependant pas la protection de l’environnement ni l’établissement des niveaux d’eau d’exploitation des barrages. Une triple sanction s’attache à son non-respect dont l’une, prévue par l’article 73, est la possibilité pour le « gouvernement d’autoriser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à ouvrir ou fermer les […] vannes […] ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage […], de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiétement causé par un tel ouvrage[32] ».

L’article 5 de la Loi sur la protection des eaux navigables[33] soumet également la construction ou le placement d’un ouvrage dans des eaux navigables à l’approbation des plans par le ministre des Transports du Canada. Son approbation reposera alors sur des considérations liées exclusivement à la navigation et nullement à l’environnement. Toutefois, il peut exiger du propriétaire d’un barrage de lui fournir « des registres de l’écoulement et du niveau de l’eau en amont et en aval de l’ouvrage[34] ». De plus, le propriétaire devra « maintenir le débit et le niveau de l’eau dans les limites nécessaires à la navigation conformément aux prescriptions du ministre[35] ». Ces exigences peuvent, de façon subsidiaire, servir la cause environnementale.

1.1.4 La soumission d’un plan de gestion des eaux et la tenue d’un registre

La Loi sur la sécurité des barrages[36], mise en oeuvre en 2002, oblige le propriétaire d’un barrage à faire préparer et maintenir à jour par un ingénieur un plan de gestion des eaux retenues[37]. Cette obligation touche de façon rétroactive tous les barrages à forte contenance. Le propriétaire du barrage doit s’assurer que le plan de gestion est appliqué[38]. Au terme de l’article 30 du Règlement sur la sécurité des barrages, « [l]e plan [doit décrire] l’ensemble des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer de façon sécuritaire les eaux retenues, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont ou en aval du barrage, à l’exception de celles visées par le plan de mesures d’urgence[39]. » À cet effet, le plan de gestion des eaux doit contenir, par exemple :

2o les contraintes d’exploitation relatives à la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont et en aval du barrage, considérées en période normale et en période de crues ;

3o le niveau maximal d’exploitation […] ;

8o dans le cas où les zones avoisinant le barrage sont habitées, les seuils d’inondation en amont et en aval ;

9o la description des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux retenues, notamment lorsque le débit atteint le seuil mineur d’inondation, soit le débit à partir duquel des biens peuvent être affectés par les eaux évacuées par le barrage ;

10o le cas échéant, la description de la stratégie de communication des risques aux autorités responsables de la sécurité civile, aux autres propriétaires de barrages du réseau hydrographique, aux entreprises et à la population éventuellement affectés par l’application du plan de gestion des eaux retenues.

Il est évident que le plan de gestion des eaux, tel qu’il est exigé actuellement, a essentiellement pour objet la sécurité des populations et des biens et qu’il ne répond à aucune préoccupation écologique. De plus, aucune consultation des usagers de l’eau en présence (riverains, commerçants, industriels, etc.) n’est exigée par la loi ou par le règlement. Seul le propriétaire est en droit de décider des cotes d’exploitation de son barrage. Il est seulement tenu d’avertir la population, les entreprises, les propriétaires de barrages en aval et la sécurité civile des risques découlant de son plan de gestion. Fait à noter, l’article 19 rendant le plan de gestion des eaux et le plan de mesures d’urgence accessibles au public est la seule disposition de cette loi qui ne soit pas encore en vigueur. Par ailleurs, l’article 46 du Règlement oblige le propriétaire d’un barrage à « constituer et [à] tenir à jour un registre relatant chronologiquement les actions posées et les événements importants qui se rapportent à la sécurité du barrage ». Quoique le paragraphe 5 exige de décrire les manoeuvres effectuées, il exclut explicitement les manoeuvres d’ajustements réguliers des débits[40], probablement parce que la gestion normale du niveau d’eau n’est pas censée nuire à la sécurité du barrage. Ce registre contient néanmoins de l’information utile pour voir à l’application d’une gestion écologique adaptée ou pour déterminer s’il y a eu des changements dans la gestion des niveaux d’eau ou encore pour évaluer la prévisibilité de certains événements. Il doit indiquer le niveau des eaux retenues au moment des inspections et décrire les « événements d’origine naturelle qui sont inhabituels, tels qu’un séisme, une crue dont la probabilité de récurrence est d’au moins 1 fois par 20 ans, des pluies et vents importants, un glissement de terrain, des îles flottantes, des glaces » et « [d]ans le cas d’un barrage existant […] les actions qui ont été posées et les événements importants qui se sont produits depuis la mise en exploitation du barrage » autant que le propriétaire le sache[41].

Cependant, depuis 2005 la Loi sur les compétences municipales permet aux MRC d’adopter des règlements « pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau[42] ». Ainsi, une MRC pourrait éventuellement réglementer pour s’assurer que le plan de gestion des eaux tient compte de la protection de l’environnement en fait de débits d’eau et de niveaux d’eau.

1.2 L’impact sur l’environnement des barrages-réservoirs

La gestion des barrages, qui « artificialise » les débits d’eau, perturbe le cycle hydrologique et les écosystèmes et elle peut affecter les populations. Dans les plans d’eau naturels du Québec, la période d’étiage[43] se produit souvent l’hiver puisque la neige s’accumule en surface sans atteindre le réseau de drainage ni la nappe d’eau souterraine. Toutefois, des étiages peuvent aussi être observés en été ou au début de l’automne lorsque les précipitations se font plus rares[44]. En présence d’un barrage, le calcul des débits d’étiage devient important pour maintenir un débit d’eau minimal nécessaire aux multiples usages[45] auxquels sert la retenue d’eau. Trois modes de gestion des niveaux d’eau sont utilisés pour assurer un approvisionnement en eau approprié[46] :

le régime d’inversion, qui se caractérise par des débits maximaux en hiver et des débits mensuels minimaux au printemps à la fonte des neiges. Ce régime « inverse » le régime hydraulique naturel des plans d’eau. Il est utilisé essentiellement pour assurer l’approvisionnement en eau nécessaire à la production d’hydroélectricité ;

le régime d’homogénéisation, qui maintient un débit constant durant toute l’année ;

le régime du type naturel, qui respecte le cycle naturel des périodes d’étiage. Les débits mensuels maximaux surviennent au moment de la crue printanière qui résulte de la fonte des neiges et les débits minimaux, en hiver ou en été, ou durant ces deux saisons.

La gestion des barrages-réservoirs utilisés à des fins hydroélectriques est, de loin, celle qui perturbe le plus le régime hydraulique d’un plan d’eau, tant en amont qu’en aval du barrage. En effet, pour répondre à la demande en matière d’hydroélectricité en période de pointe, des variations importantes du niveau d’eau sont inévitables. Par exemple, la gestion du réservoir Taureau[47] est dite du type annuel, car, chaque année, Hydro-Québec vide le réservoir en hiver, alors que la demande d’électricité est forte, et le remplit au printemps avec la fonte des neiges[48]. La surface en eau du réservoir diminue ainsi de 90 p. 100 à la fin de l’hiver. Le marnage[49] annuel maximal du réservoir est de 15,24 m, soit une augmentation journalière du niveau d’eau de plus de 50 cm[50].

Tout marnage excessif entraîne nécessairement des conséquences graves et souvent irrémédiables sur l’environnement, puisque les écosystèmes s’adaptent généralement difficilement aux variations fortes et brusques. Cependant, de façon générale, toute « artificialisation » des niveaux d’eau peut induire des changements environnementaux. Différentes répercussions sur l’environnement peuvent être anticipées à la suite d’un rehaussement (1.2.1) ou d’une diminution (1.2.2) chronique des niveaux d’eau.

1.2.1 Les répercussions de l’élévation du niveau de l’eau

L’élévation du niveau de l’eau ou son maintien à un niveau élevé favorise l’érosion des rives. Elle se manifeste par des déchaussements, des sapements, des éboulements ou des glissements de terrain[51]. L’ampleur de l’érosion varie en fonction de nombreux facteurs, notamment la hauteur de la colonne d’eau, le temps d’exposition aux niveaux élevés, les crues, le type de sol et de végétation, la pente des rives, l’accumulation de glace en hiver ou encore les variations artificielles rapides et prononcées du niveau des réservoirs. Le réservoir Taureau, par exemple, a un taux moyen de recul de ses rives d’environ 0,73 m3/année, ce qui représente un apport de sédiments dans le plan d’eau de 55 600 m3/année[52]. L’action érosive des glaces est souvent accentuée par le fait que l’eau du réservoir est maintenue à un niveau élevé au moment de leur formation[53].

Avec l’érosion des rives, certains écosystèmes comme les plages disparaissent et la biodiversité riveraine diminue (disparition de la faune et de la flore ripisylves). Cependant, de façon plus insidieuse, elle entraîne un apport important de matières organiques (plantes) et de sédiments (terre arable, humus) vers le plan d’eau, ce qui provoque fréquemment l’envasement du lit original de sable et de graviers. Cet apport peut nuire directement à la qualité de l’eau en libérant, par exemple, des métaux toxiques[54] ou en fournissant les nutriments[55] nécessaires à la prolifération des cyanobactéries qui rendent l’eau impropre à la consommation et aux activités récréatives. De plus, le processus d’envasement accélère le phénomène naturel d’eutrophisation ou de vieillissement des lacs (accumulation de sédiments dans le fond) et permet la croissance de plantes aquatiques nourries par les apports de nutriments. Les gestionnaires d’un barrage, l’État et les citoyens ont alors souvent eu recours à des moyens « tampons » pour stabiliser les rives (par exemple, enrochement, mur, nivellement de la pente, revégétalisation, brise-lames) ou à des moyens « cosmétiques ou palliatifs » (ensablement des plages, capteurs de cyanobactéries) pour minimiser, voire dissimuler, l’impact environnemental de l’érosion des rives.

Enfin, un niveau d’eau trop élevé peut perturber le cycle de vie de certains poissons d’eaux calmes (brochets, achigans), qui voient leur aire de reproduction submergée (herbiers inondés) et donc le déclin progressif de leurs populations.

1.2.2 Les répercussions de l’abaissement du niveau de l’eau

L’abaissement du niveau de l’eau ou le maintien d’un niveau bas peut avoir des répercussions sur certaines espèces animales et végétales. Par exemple, l’absence de crue printanière réduit l’inondation des milieux humides qui servent de site de frai à certains poissons (brochets, perchaudes). De plus, les espèces migratrices telles que le saumon ou l’anguille peuvent voir leur migration interrompue soit par la présence physique d’un barrage, soit par l’insuffisance d’eau. La baisse prolongée du niveau d’eau peut aussi temporairement détruire les milieux humides (plantes aquatiques et semi-aquatiques) en les asséchant et réduire la superficie des habitats ennoyés (d’eau libre), ce qui favorise alors la croissance des plantes submergées dans les secteurs devenus moins profonds.

L’abaissement chronique du niveau de l’eau exerce aussi un impact important chez la population humaine. Plusieurs usages, récréotouristiques ou industriels, sont touchés par une diminution de la profondeur de l’eau (il y aura, notamment, réduction de la superficie navigable, danger d’échouage et de bris d’hélice ou perte de potentiel halieutique) ou encore une réduction de sa force motrice. De plus, l’accès aux propriétés riveraines durant l’été s’en trouve modifié par l’émergence de rochers, alors que l’hiver les pompes à eau sont exposées au gel.

Conformément au principe du développement durable, la gestion du niveau d’eau des barrages-réservoirs doit tenir compte de l’impact négatif qu’elle provoque sur l’environnement. Cependant, des enjeux sociaux et économiques provoquent souvent des conflits d’usage incompatibles avec la protection de l’environnement. Aujourd’hui, il est possible de se demander dans quelle mesure le régime juridique applicable aux barrages québécois permet de contraindre le propriétaire ou le gestionnaire d’un barrage à adapter sa gestion du niveau d’eau pour assurer la protection de l’environnement. C’est cette question qui doit maintenant retenir notre attention.

2 La responsabilité du propriétaire, du gestionnaire ou de l’exploitant d’un barrage relativement à sa gestion des niveaux d’eau

La mise en cause du propriétaire, du gestionnaire ou de l’exploitant d’un barrage en cas de dommages liés à la gestion du niveau d’eau dépendra d’une pluralité de facteurs, tels que le statut du gestionnaire ou du propriétaire (par exemple, Hydro-Québec, gouvernement du Canada), et des conditions dans lesquelles le barrage a été construit ou est exploité. Elle dépendra également de l’existence d’une obligation particulière, d’origine légale ou conventionnelle. Enfin, la finalité du barrage influe sur la responsabilité dans la mesure où elle détermine le niveau d’eau optimal pour l’exploitation du barrage. Or, le niveau optimal pour un barrage hydroélectrique ne correspond pas nécessairement au niveau requis pour des activités récréatives ou pour la protection de l’environnement.

Si la LRE instaure un régime de responsabilité particulier pour la réparation des dommages causés par la présence d’un barrage, ce régime n’exclut pas pour autant la mise en oeuvre d’autres régimes de responsabilité et il permet, notamment, de raisonner sur la responsabilité extracontractuelle[56] ou d’appliquer la responsabilité délictuelle[57].

Pour comprendre les modalités de la responsabilité du propriétaire, du gestionnaire ou de l’exploitant d’un barrage relativement à sa gestion du niveau d’eau, nous étudierons successivement, la responsabilité pour faute (2.1), les régimes particuliers et autonomes de responsabilité (2.2) et la responsabilité sans faute (2.3).

2.1 La responsabilité civile fondée sur la faute

Lorsque la faute est invoquée comme recours en responsabilité, elle peut découler soit d’une obligation contractuelle (2.1.1), soit d’une obligation extracontractuelle (2.1.2).

2.1.1 La responsabilité contractuelle

La gestion de barrages peut donner naissance à des obligations contractuelles qui touchent précisément le contrôle des niveaux d’eau. Plusieurs cas de figure sont présents au Québec.

Premièrement, au début du xxe siècle, la Commission des eaux courantes a été autorisée par des lois spéciales à construire des barrages sur plusieurs rivières québécoises pour en régulariser le débit. L’administration publique a alors conclu divers accords de cessions, de concessions et de baux pour l’exploitation de ces barrages[58] au terme desquels le bénéficiaire assumait la responsabilité liée aux dommages causés par le barrage et devait faire rapport au gouvernement sur la fluctuation des niveaux d’eau[59].

Il en a été de même lors de la nationalisation de l’électricité au cours des années 60, où les ententes transférant l’exploitation de barrages à Hydro-Québec précisaient que cette dernière serait responsable « des dommages qui pourraient être causés par son exploitation[60] ». Des contrats plus récents montrent que le gouvernement du Québec tente de reprendre le contrôle des niveaux d’eau retenue par les barrages avec l’ajout de clauses spécifiques, ce qui limite conséquemment la responsabilité de l’exploitant[61]. Actuellement, le gouvernement du Québec tente de se départir de ses barrages, faute de moyens financiers ou de volonté politique pour entreprendre les travaux nécessaires à leur conformité avec les nouvelles normes de sécurité, mais cette clause demeure présente. Par exemple, dans une entente de principe prévoyant le transfert de la propriété et de l’exploitation du barrage Bombardier du lac Brompton à une régie intermunicipale[62], l’État conservait le contrôle (et, par conséquent, la responsabilité) sur le plan de gestion des eaux[63].

Deuxièmement, lors de la construction de barrages, des servitudes d’inondation et d’érosion indiquant une cote maximale du niveau d’eau doivent être créées au profit du fonds du propriétaire du barrage pour éviter les poursuites de riverains résidant dans les zones de submersion permanente ou temporaire[64]. En effet, comme le précise un rapport gouvernemental :

[à] l’égard des terrains privés affectés par les travaux et ouvrages, il faut très certainement prévoir une distinction suivant que ces travaux et ouvrages sont réalisés dans l’intérêt public ou qu’ils sont réalisés dans un intérêt strictement privé. En principe, le respect du droit de propriété commande l’acquisition des droits nécessaires sur les terrains affectés par le propriétaire du barrage comme condition préalable à la submersion […] Toutefois, dans le cas où les ouvrages seraient d’intérêt public, on pourrait prévoir un droit d’expropriation en faveur du propriétaire du barrage[65].

Cependant, puisque peu de ces servitudes ont été sollicitées par le passé, les exploitants d’un barrage doivent aujourd’hui les acquérir « pour régulariser un état de fait qui existe déjà, en tout ou en partie, depuis près de quatre-vingt (80) ans[66] », rencontrant souvent mécontentement et opposition chez les riverains.

Une élévation du niveau d’eau au-delà de la cote stipulée ou du schéma d’inondation annexé à la servitude permet alors au propriétaire du fonds servant d’agir contre le propriétaire du fonds dominant, soit le propriétaire du barrage. Par exemple, en 1943, une servitude perpétuelle d’inondation sur une propriété de la municipalité de Weedon a été accordée pour 800 dollars en faveur de la Ville de Sherbrooke. Toutefois, le niveau de la rivière Saint-François ne doit pas excéder la cote 501,0 soit le nombre de pieds au-dessus du niveau de la mer[67]. L’étendue de ces servitudes est très variable et certaines peuvent en outre prévoir une limitation de responsabilité, comme en témoigne une servitude consentie dans le contexte d’une vente de terrains du domaine de l’État en bordure de réservoirs gérés par l’État :

L’acquéreur […] constitue par les présentes, contre l’immeuble présentement acquis à titre de fonds servant, une servitude réelle et perpétuelle d’inondation, d’érosion, d’infiltration des eaux et de refoulement des glaces résultant de l’exploitation du barrage inhérente à son usage effectif et suivant la cote de protection xyz en faveur du fonds dominant […] où est situé le barrage X […].

En vertu de cette servitude aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement du Québec, ses mandataires, gestionnaires ou propriétaires du barrage […] pour un dommage causé en conséquence de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition dudit barrage […] et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public, suivant les normes ou exigences établies.

De telles clauses ne peuvent néanmoins exonérer l’exploitant d’un barrage d’une faute « lourde » ou « intentionnelle », telle qu’elle est stipulée à l’article 1474 du Code civil du Québec[68].

Troisièmement, d’autres types d’accords, apparus récemment, ont pour objet le maintien d’un certain niveau d’eau pour assurer la viabilité d’activités récréotouristiques et l’exploitation de sites de villégiature. Par exemple, au terme d’une entente conclue en 2001 entre la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, la MRC de Matawinie et Hydro-Québec, cette dernière s’engageait : 1) à maintenir le niveau entre les cotes 357,7 m et 358,0 m du deuxième jeudi de juin au lundi de la fête du Travail ; 2) à ne pas abaisser le réservoir Taureau sous la cote de 346,0 m ; 3) à vidanger progressivement ledit réservoir et à le remonter rapidement lorsque cette cote minimale est atteinte ; et 4) à maintenir la cote maximale à 358,9 m du 1er septembre au 30 novembre[69]. Ainsi, depuis cette entente, la cote estivale, motivée par des besoins récréotouristiques, permet l’accès aux plages et aux équipements nautiques, alors que la cote hivernale assure un niveau minimal d’eau qui permet la reproduction du doré jaune et de la ouananiche[70]. Toutefois, la valeur contraignante d’une telle entente est faible en raison de la stipulation de clauses d’exonération ou restrictives dont l’une dispose que l’entente « ne constitue pas une garantie contractuelle » et que, « advenant des problèmes sérieux d’application » ou durant l’exécution de travaux au barrage, Hydro-Québec pourra y mettre fin[71].

Quoique chaque accord doive être analysé sur la base de son libellé et que la majorité de ces conventions ne portent pas expressément sur la protection de l’environnement, plusieurs d’entre elles peuvent contribuer, de façon indirecte, à protéger les écosystèmes, telles les frayères ou la rive, en exigeant le respect d’un niveau d’eau minimal ou maximal ou encore en interdisant formellement tout dommage. Il est donc aisé d’imaginer qu’un plan de gestion de barrage, qui serait le fruit d’un consensus des acteurs du milieu, pourrait devenir un outil particulièrement performant en vue de protéger l’environnement en servant de base pour une éventuelle responsabilité contractuelle. Cependant, la stipulation de certains moyens d’exonération pourrait nuire à son efficacité comme dans le cas des récentes ententes d’Hydro-Québec qui représentent plus un effort louable de conciliation multiusages qu’un engagement ferme d’accommodement étant donné l’absence totale de prise en charge de risques par Hydro-Québec.

En cas de non-respect d’une obligation contractuelle, les parties signataires (personne privée, morale ou publique) et les propriétaires riverains dont la propriété est grevée d’une servitude peuvent donc exercer leurs droits et aider, de manière incidente, à protéger l’environnement.

Toutefois, en l’absence d’entente contractuelle, la protection de l’environnement pourra être assurée par le recours à la responsabilité extracontractuelle.

2.1.2 La responsabilité civile extracontractuelle

Selon Giroux et autres, qui raisonnent toutefois sur le seul cas d’inondations, la victime d’un dommage pourrait agir en vertu de l’article 1457 du Code civil et tenter de prouver une faute du propriétaire, de l’exploitant ou d’un préposé dans sa gestion du barrage[72]. La gestion des niveaux d’eau n’étant qu’un aspect particulier de la gestion du barrage, il faut conclure qu’un dommage dont la victime pourrait prouver qu’il est directement lié à une faute dans la gestion du niveau d’eau serait réparable sur le fondement de la responsabilité pour faute, qu’il s’agisse d’une faute commise par une personne privée ou encore par un préposé ou par un mandataire de la Couronne[73]. D’ailleurs, lorsque la gestion des niveaux d’eau est invoquée par des riverains comme cause de leur préjudice, les tribunaux préfèrent souvent se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute et exiger la preuve d’une mauvaise gestion plutôt que de recourir à l’article 13 de la LRE qui instaure un régime particulier de responsabilité lorsqu’un barrage est en cause[74]. Par exemple, à la suite de l’érection d‘un barrage sur un lac, un riverain se plaignait de l’assèchement du ruisseau qui en dépendait. La Cour supérieure, à qui la LRE permettait de n’exiger que la preuve d’un lien de causalité entre l’érection du barrage et l’assèchement du ruisseau, a ignoré son existence et a exigé la preuve d’une faute du propriétaire[75].

Comment les victimes pourront-elles alors caractériser la faute de l’exploitant ou du propriétaire du barrage ? En pratique, la réponse dépendra de l’existence et de l’intensité d’obligations particulières, imposées au propriétaire ou à l’exploitant en matière de gestion des niveaux d’eau, à côté du devoir général de respecter les règles de conduite que lui imposent les usages ou les circonstances. Ainsi, dans une affaire mettant en cause Hydro-Québec pour sa mauvaise gestion des eaux retenues par le barrage Mercier, la Cour d’appel avait d’abord relevé qu’« [a]ucun contrat, règlement ou loi n’oblige Hydro-Québec […] d’administrer le barrage Mercier dans le but de régulariser les eaux de la Gatineau pour éviter les inondations. Son seul objet était celui de maximiser la production électrique[76]. » Ce n’est qu’ensuite que la Cour d’appel s’était penchée sur l’éventuelle « erreur de conduite » d’Hydro-Québec. Elle avait alors conclu que la gestion du niveau d’eau, conformément au modèle de gestion que s’était donné la société, ne pouvait être déclarée fautive pour la seule raison qu’une méthode de rechange pouvait être également préconisée. Le juge avait finalement précisé « [qu’] un tribunal ne peut se substituer aux opérateurs d’un ouvrage et leur imposer un mode d’administration alternatif, à moins qu’il ne soit évident que celui utilisé était manifestement erroné, incorrect ou imprudent, ou contraire à des règles de fonctionnement établies[77] ». Dans une décision plus récente, la Cour d’appel a eu l’occasion de rappeler qu’est fautive la gestion des niveaux d’eau qui n’est pas diligente ou qui ne satisfait pas aux normes habituellement requises dans le domaine[78].

2.2 Les régimes spéciaux et autonomes de responsabilité

Plusieurs régimes de responsabilité, établis en vertu de lois spéciales, peuvent s’appliquer à la gestion des barrages. Par exemple, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection[79] permet au Procureur général d’engager des poursuites en réparation contre l’auteur de dommages « [l]orsque, par le fait, la faute ou l’acte illégal d’une personne, des dommages sont causés aux ressources en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de leur état quantitatif[80] ».

Cette action se prescrit par dix ans à partir du moment où le ministre a connaissance des dommages. Ce régime mixte, avec ou sans faute, pourrait s’appliquer, par exemple, au maintien d’un niveau d’eau trop élevé qui occasionnerait l’érosion des berges et, conséquemment, une augmentation néfaste du phosphore et des nitrates, par exemple, dans l’eau[81].

Par ailleurs, se pose également la question de savoir si les barrages érigés en vertu de lois spéciales sont justiciables de la LRE ou non. Comme le soulignent Giroux et autres[82], à partir de 1912, des lois spéciales ont autorisé le gouvernement du Québec à régulariser le débit de certains cours d’eau et peuvent avoir expressément limité la responsabilité du gestionnaire[83]. C’est à une de ces lois, soit la Loi concernant le barrage-réservoir des Rapides des Cèdres[84], que se heurte actuellement l’Association des résidents riverains de La Lièvre qui cherche à démontrer la responsabilité du gouvernement du Québec pour les dommages à leurs propriétés et à l’environnement en raison de sa gestion du niveau de l’eau[85]. L’article 5 de cette loi énonce en effet « [qu’]aucun recours ne peut être exercé [contre le gouvernement du Québec] pour un dommage causé par l’exploitation du barrage et pouvant résulter notamment d’infiltrations ou d’érosion [des sols] par l’effet des eaux [jusqu’au niveau de 201,9 m] ». Il ne s’agit donc pas ici d’une exonération totale de responsabilité du fait de l’exploitation du barrage, mais bien d’une limitation dans le cas particulier de l’élévation du niveau de l’eau qui dépasserait la limite indiquée. En l’espèce, il semble que la cote d’exploitation maximale ait été respectée. Toutefois, la Cour supérieure a autorisé le recours collectif en précisant que, « avant de conclure à la responsabilité du Procureur Général du Québec, les requérants devront faire déclarer la Loi concernant le barrage réservoir Rapides des Cèdres discriminatoire à leur égard et abusive, afin que le Tribunal en écarte son application[86] ». Il sera donc intéressant de voir quel poids sera accordé aux droits des riverains reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne[87] et la Charte canadienne des droits et libertés[88] dans l’éventuelle décision sur le recours collectif[89]. De plus, la Cour supérieure soulève une question de droit fort importante : « En vertu de quels critères juridiques doit-on se référer pour qualifier les niveaux d’exploitation normaux et ceux concernant la zone de protection des rives à titre de servitude consentie par les propriétaires riverains [90] ? »

Certains gestionnaires d’un barrage ne relèvent pas du régime de responsabilité de droit commun en raison de leur statut particulier. Par exemple, la responsabilité du gouvernement du Canada ne peut être recherchée directement sur le fondement du Code civil ou de la LRE, en raison de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif[91]. De plus, les actes de l’État qui constituent « des décisions de politique » (érection d’un barrage, niveaux cibles[92]) jouissent de l’immunité gouvernementale, alors que les actes pouvant être associés à des décisions opérationnelles pourront faire l’objet d’un recours en responsabilité civile en vertu des articles 3 et 13 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif[93].

2.3 La responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute comporte deux recours possibles soit en vertu de la LRE (2.2.1), soit en vertu du Code civil (troubles de voisinage) (2.2.2).

2.3.1 Le régime de responsabilité sans faute institué par la Loi sur le régime des eaux

L’article 13 de la LRE précise ce qui suit: « 1. Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau […] sont garants de tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement. »

Ce texte, qui reprend en substance le régime institué en 1856 par l’Acte pour autoriser l’exploitation des cours d’eau (art. II)[94], semblait à l’origine organiser un système de compensation et de réparation des dommages subis en raison de l’inondation des terrains provoquée par l’érection d’un barrage. L’article II permettait de compenser la création de ce qui pouvait s’analyser en une servitude légale[95] en raison de l’inondation des propriétés situées en amont du barrage. Au fil du temps, la portée de cette disposition a été élargie, si bien qu’aujourd’hui les tribunaux admettent que l’article 13 de la LRE protège les propriétés situées en amont, mais aussi en aval, du barrage. De plus, il est considéré que tous les barrages, quelle que soit leur finalité, sont soumis à cette disposition[96]. Par exception, les barrages érigés pour la flottaison du bois, quant à eux, sont soumis à l’article 44 de la LRE, dont la portée pourrait s’étendre aux dommages environnementaux : « Personne ne peut exercer les droits et privilèges conférés par la présente section sans être responsable des dommages causés par ses opérations dans les rivières, criques, cours d’eau, lacs ou étangs ou sur leurs rives ».

La particularité de ce régime de responsabilité est qu’il ne repose pas sur la faute du propriétaire ou de l’exploitant du barrage, tel que cela a été décidé par le Conseil privé dans l’affaire The King v. Southern Canada Power Co.[97]. Ce caractère non fautif a récemment été rappelé par les tribunaux québécois[98]. En réalité, depuis 1856 peu de tribunaux se sont prononcés sur la nature de la responsabilité instituée par la LRE et ils ont même parfois refusé d’en préciser les contours lorsque l’occasion leur en était pourtant donnée[99]. La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose donc que la victime fasse la preuve du dommage et du lien de causalité entre ce dommage et la présence du barrage, sans avoir la charge de démontrer une faute du gestionnaire de l’ouvrage. Il s’agirait plus précisément, selon la décision écossaise à laquelle la Cour suprême s’était référée dans l’affaire Southern Canada Power Co.[100], de réparer tous dommages causés par la modification de l’écoulement naturel d’un cours d’eau. Il incombera donc au demandeur de prouver que son préjudice n’aurait pas été réalisé si le barrage n’avait pas été construit. Selon la jurisprudence, le dommage réparable en vertu de l’article 13 de la LRE doit s’entendre de tout dommage résultant à autrui de la présence du barrage, qu’il s’agisse de la rétention de l’eau ou de son débordement[101]. De plus, au regard de l’affaire Southern Canada Power Co., les dommages causés tant aux propriétés riveraines qu’aux personnes sont couverts par ce régime de responsabilité[102]. La protection des dommages « à autrui » pourra avantageusement servir la cause environnementale dans les cas, par exemple, d’érosion des berges. Par ailleurs, en mettant en oeuvre l’approche écosystémique prévue par la nouvelle loi sur l’eau, la dégradation du milieu hydrique dans son ensemble pourrait certainement être qualifiée de dommage « environnemental » causé « à autrui », soit à tous les utilisateurs de la ressource « eau ». Ni la notion de « dommage environnemental » ni la spécificité du préjudice « à autrui » ne nous paraissent donc pouvoir limiter le recours au régime de responsabilité institué par la LRE.

Il n’est toutefois pas rare que les dommages faisant l’objet de réclamation devant les tribunaux résultent non pas de la présence du barrage, mais, au contraire, de sa disparition. En effet, la régularisation du niveau d’un cours d’eau peut nécessiter la construction d’un barrage qui permet de faire cesser les inondations sur les propriétés riveraines. Lorsque cet ouvrage est amené à disparaître, certains riverains s’opposent à sa destruction ou réclament sa reconstruction[103]. Dans pareil cas, le régime de responsabilité prévu par la LRE ne semble pas pouvoir leur être d’un grand secours[104]. Toutefois, dans une affaire où, après la démolition d’un barrage appartenant à un club de loisir, un embâcle s’était formé sur la rivière Chassé et avait provoqué des inondations sur les propriétés situées en aval, la Cour supérieure a interprété l’adverbe « autrement » de l’article 13 d’une manière qui laisse entendre que la démolition du barrage par le propriétaire est justiciable de ce texte[105].

Quant aux moyens d’exonération, nous observons que les défendeurs sont tentés de plaider la force majeure, mais souvent en vain. Dans leur étude de 1997, Giroux et autres relevaient déjà que des pluies inhabituelles et abondantes, des crues printanières, la débâcle, les changements de température n’avaient pas été considérés comme des cas de force majeure par les tribunaux[106]. Et, en effet, si dans des cas d’inondations les défendeurs invoquent des conditions météorologiques particulières pour justifier les dommages causés par le barrage, les juges refusent souvent de qualifier ces conditions d’imprévisibles et d’irrésistibles au sens de l’article 1470 du Code civil après avoir entendu les experts en météorologie et avoir comparé les données historiques liées au cours d’eau en cause[107].

Les propriétaires ou les exploitants d’un barrage pourront également tenter de démontrer que le lien de causalité entre la présence du barrage et les dommages causés n’est pas établi. Dans l’affaire Ouimette c. Canada, où il s’agissait de déterminer les causes de l’érosion des berges, la preuve n’avait pas réussi à démontrer l’accentuation de l’érosion après l’érection du barrage puisque la cote maximale de niveau d’eau du réservoir se situait à 1,2 m en-dessous du niveau maximal observé sur le lac à l’état naturel[108].

2.3.2 Les troubles de voisinage

Des dommages subis en raison de la gestion des niveaux d’eau pourraient-ils être réparés sur le fondement de la responsabilité pour troubles de voisinage prévue dans l’article 976 du Code civil ? Avant d’envisager cette question à la lumière du fameux arrêt Ciment du St-Laurent[109], nous tenons à préciser qu’une décision de la Cour supérieure l’avait autrefois admis sans difficulté[110]. Après avoir constaté que la défenderesse avait le droit d’utiliser la rivière comme elle l’entendait, le juge a relevé cependant que le barrage qu’elle y avait construit avait exhaussé le niveau des eaux de la rivière. Or, cet exhaussement du niveau de l’eau avait provoqué l’effritement du terrain de la demanderesse[111]. Le juge n’a pas évoqué la LRE, mais il s’est fondé sur la théorie de l’abus de droit et des troubles de voisinage, pour condamner à réparation du dommage causé à la propriété de la demanderesse. Toutefois, s’il faut en croire le juge d’appel[112], le premier juge ne se serait pas contenté de constater les inconvénients anormaux subis par la demanderesse, mais il aurait été influencé par le fait qu’à plusieurs reprises le niveau des eaux retenues par le barrage avait dépassé la cote maximale fixée par l’arrêté en conseil qui autorisait la compagnie à exploiter le barrage. Or, dans cette affaire, le juge d’appel a approuvé la décision condamnant à réparation du préjudice sur le fondement d’un abus de droit et a précisé que l’utilisation du barrage dans les limites fixées par l’arrêté en conseil ne pouvait néanmoins constituer un tel abus.

À la lecture de la décision rendue en 2002 par la Cour d’appel dans l’affaire Ouimette c. Canada, il apparaît que, outre la question factuelle de savoir si la victime peut être considérée comme un voisin au sens où l’entendent les tribunaux qui interprètent l’article 976 du Code civil, c’est la notion même de trouble de voisinage qui pourrait faire obstacle à une action fondée sur ce régime de responsabilité. En effet, dans cette affaire qui mettait en cause la responsabilité du propriétaire d’un barrage en raison de l’érosion des berges que sa gestion des niveaux d’eau avait prétendument provoquée, les juges ont estimé que l’article 976 ne pouvait être appliqué à la situation des parties. La raison invoquée tenait en particulier à l’origine de l’inconvénient anormal : « l’inconvénient que l’on prétend anormal n’origine pas de la propriété de l’intimé mais serait plutôt une conséquence, selon la thèse de l’appelant, de l’action de l’eau maintenue à un niveau trop élevé par le barrage[113] ».

Ce raisonnement nous semble fort critiquable dans la mesure où il est reproché au propriétaire du barrage la manière dont il exerce son droit de propriété en maintenant élevé le niveau d’eau, ce qui relève bien de la notion de troubles de voisinage[114]. Ici, les juges ont préféré raisonner sur la faute du propriétaire quant à la gestion de son barrage plutôt que sur le trouble causé.

Dans la même affaire, la qualité de voisin était le second obstacle à la reconnaissance d’un trouble de voisinage puisque les juges ont estimé ceci :

L’appelant et les gens qu’il représente ne sont pas des voisins de l’intimé. Près de 100 kilomètres séparent le barrage de l’intimé de l’extrémité nord du Lac Témiscamingue. Donner une interprétation aussi large que le propose l’appelant à la disposition invoquée enlèverait toute signification au terme voisins privilégié par le codificateur et trahirait son intention.

Le simple fait que des personnes aient des droits dans des propriétés situées sur un même plan d’eau n’en fait pas pour autant des voisins sinon, les résidents de Sept-Îles entretiendront bientôt des relations de voisinage avec leurs concitoyens de Montréal[115].

Cette interprétation très restrictive de la notion de « voisin » limite considérablement la portée du recours pour troubles de voisinage en privant un grand nombre de victimes de la possibilité d’exercer ce recours puisque les dommages s’étendent souvent bien au-delà du voisinage strict. Cette interprétation purement sémantique des juges nous paraît non seulement erronée, mais totalement inéquitable pour plusieurs raisons. Premièrement, le réservoir créé par un barrage constitue un réceptacle où l’eau retenue par ce barrage se répartit uniformément, les dommages ne pouvant jamais être restreints au voisinage immédiat du barrage. Deuxièmement, l’érosion des berges provoquée par un niveau d’eau trop élevé est souvent intensifiée par l’action du vent et par la nature du sol. Il n’est donc pas rare que les dommages se produisent sur les propriétés situées sous le vent dominant ou sur des rives plus friables (sablonneuses) qui ne sont pas nécessairement à proximité immédiate du barrage. Troisièmement, il est peu probable que le législateur ait voulu créer une iniquité d’indemnisation entre des personnes, victimes de dommages similaires et provoqués par une source unique, sur la seule base de l’éloignement géographique de cette source. Enfin, la définition de « voisin » est très relative puisque le concept de trouble de voisinage est appliqué en droit international pour des dommages se situant à des milliers de kilomètres de la cause[116].

En 2008, la Cour suprême du Canada est venue préciser ces notions en rendant un jugement dédommageant toutes les victimes d’un quartier pour des inconvénients liés à la poussière, aux odeurs nauséabondes et au bruit provoqués par l’exploitation d’une cimenterie à proximité, et ce, sans discrimination basée sur la distance. L’arrêt Ciment du Saint-Laurent précise en effet que, même si une « certaine proximité géographique entre l’inconvénient et sa source » doit être prouvée, la notion de « voisin » doit recevoir une interprétation libérale[117]. À cet égard, il s’appuie sur un précédent de 1975 dans lequel un cours d’eau avait été pollué par un dépôt d’amiante distant de 2 milles[118]. La Cour d’appel avait alors confirmé que la contiguïté des terrains de propriété n’était pas nécessaire. L’arrêt Ciment du St-Laurent, en admettant une conception extensive de la notion de voisin[119] et en confirmant le caractère non fautif de la responsabilité, pourrait donc ouvrir la porte à un recours collectif pour des dommages causés par la gestion des niveaux d’eau d’un barrage situé « à proximité ». Toutefois, reste à déterminer l’étendue des inconvénients « anormaux » de voisinage liés à la gestion des niveaux d’eau pour un riverain.

Tout comme Moore et Charpentier[120], nous nous interrogeons sur l’articulation des responsabilités prévues par les articles 976 et 1457 du Code civil. En effet, est-il possible « pour un voisin victime d’inconvénients non suffisamment graves pour être qualifiés d’anormaux aux termes de l’article 976 C.c.Q., d’obtenir une réparation sur la base de l’article 1457 C.c.Q. dès lors qu’il est en mesure d’établir une faute et un préjudice[121] » ? Dans l’arrêt Ciment du St-Laurent, la Cour suprême approuve la solution selon laquelle, si les conditions d’existence de l’obligation de l’article 976 ne sont pas satisfaites, la victime peut toujours se fonder sur l’article 1457 pour intenter une action basée sur la faute. Elle précise à cet égard que, si un propriétaire commet une faute, l’article 976 ne lui garantira pas l’immunité contre les conséquences de sa faute civile[122].

En appliquant la responsabilité sans faute de l’article 976 du Code civil, le propriétaire d’un barrage qui tenterait d’échapper aux conséquences de sa gestion des eaux sur les propriétés riveraines ne pourrait donc pas invoquer le respect d’un niveau d’eau situé dans les limites fixées par son plan de gestion, par convention, par tout autre document ou pratique, ni même par la loi. Le seul fait que sa gestion des eaux retenues par le barrage dont il est propriétaire cause un inconvénient anormal de voisinage suffirait à l’obliger à réparation.

Conclusion

La protection de l’environnement, et plus particulièrement du milieu hydrique, ne constitue pas seulement « un » des éléments à considérer dans la gestion du niveau d’eau des barrages-réservoirs : elle représente, à vrai dire, l’« élément essentiel » duquel découle la pérennité de la ressource « eau » et l’opportunité de la majorité des usages anthropiques associés à cette ressource.

Au Québec, les normes juridiques touchant à la gestion des barrages-réservoirs concernent essentiellement la sécurité des populations et la protection de la propriété, la protection de l’environnement n’y apparaissant que de façon subsidiaire, à l’exception du recours du Procureur général prévu par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En dehors d’une gestion fautive au sens de la loi, les tribunaux demeurent réticents à établir la responsabilité pour dommages occasionnés par la gestion des niveaux d’eau. En effet, le rôle du juge consiste souvent à départager les experts qui s’affrontent et à déterminer, dans le cas qui lui est soumis, la meilleure façon de gérer les niveaux d’eau. Ce rôle est difficile à assumer tant les usages des cours d’eau et les enjeux liés aux niveaux sont multiples et souvent opposés[123]. De plus, la réalité environnementale est souvent mal saisie par les tribunaux. Ils se basent alors sur l’application d’une gestion conforme aux « règles de fonctionnement établies », aux « normes généralement reconnues », aux « règles de l’art ». Ces termes, qui ne sont jamais définis dans les jugements, font référence à une gestion particulière, liée à la finalité propre au barrage en cause[124]. Il n’existe aucune ligne directrice ni cadre décisionnel définissant le modus operandi d’une gestion « intégrée » et « écosystémique » des niveaux d’eau. Actuellement, les cotes d’exploitation reflètent souvent des critères de rentabilité économique ou d’accommodement d’activités récréotouristiques liés à la finalité des barrages. La diversité des usages de l’eau, parfois inconciliables, conduit souvent à l’adoption de plans de gestion « intégrée » résultant de compromis qui reflètent néanmoins le poids relatif des usagers en présence[125]. Toutefois, les plans de gestion de l’eau ne sont nullement axés sur une approche « écosystémique » qui permettrait d’assurer la pérennité de la ressource « eau » et la protection de l’environnement en général.

Par ailleurs, les recours en responsabilité ont généralement pour objet de compenser le préjudice subi par la victime. Si l’action pour protéger l’environnement est intentée en vertu des normes protégeant le droit de propriété, la « victime reconnue », soit le propriétaire riverain, pourrait réclamer une juste compensation pour la perte d’usage de sa propriété, la diminution de sa valeur, le préjudice moral ou même des dommages punitifs, mais elle pourrait surtout demander la cessation du dommage par la hausse ou l’abaissement des eaux, ce qui protégerait ainsi de façon indirecte l’environnement. Si l’action pour protéger l’environnement est plutôt intentée par le Procureur général en vertu des normes qui protègent les ressources en eau, il pourrait alors demander soit « la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant », soit « la réparation par des mesures compensatoires » ou encore « la réparation par le versement d’une indemnité, de type forfaitaire ou autre »[126].

Au-delà des normes juridiques et des recours judiciaires, la gestion actuelle des niveaux d’eau au Québec démontre que cette question de gouvernance environnementale entraîne le besoin de s’interroger sur les mécanismes décisionnels appropriés pour tendre vers une gestion optimale des barrages dans le respect, prioritairement, des processus hydrologiques et des biotopes en présence et, subsidiairement, des logiques économique et sociale des usagers de l’eau. Commentant l’établissement des cotes d’exploitation de barrages, le Comité de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais précisait ceci en 1980 : « Aujourd’hui, les besoins prépondérants sont la production d’énergie hydro-électrique, l’adduction en eau domestique, la dilution des effluents, la navigation de plaisance et, jusqu’à un certain point, le transport du bois. Les facteurs écologiques sont également devenus très importants[127] ».

Il n’est pas surprenant qu’en 1980, au moment de l’éveil de notre société à l’environnement, les facteurs écologiques se soient retrouvés « bons derniers » dans la liste des besoins prépondérants. Toutefois, considérant les connaissances accrues sur l’interaction des écosystèmes et l’adoption, par le gouvernement québécois, d’une approche intégrée et écosystémique de la gestion de l’eau, il est regrettable, voire incompréhensible et inquiétant, que cette place lui soit encore décernée 30 ans plus tard dans les plans de gestion des barrages au Québec !

Parties annexes

Remerciements

Les auteures remercient Me Éliane-Marie Gaulin, Me Michel Bélanger, Michel Dolbec, Martine Michaud, Jacques Blanchard, David Gilles, Michel Lamontagne et Christiane Hudon pour leur collaboration et leurs commentaires. Cette recherche a été réalisée grâce à une subvention de la Fondation du Barreau du Québec.

Notes biographiques

Catherine Choquette

Avocate et biologiste, professeure de droit, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, directrice du groupe de recherche sur les Stratégies et les acteurs de la gouvernance environnementale (SAGE) (www.groupe-sage.ca).

Édith Guilhermont

Chercheuse postdoctorante, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, membre du groupe SAGE.

Marie-Pier Goyette Noël

Étudiante à la maîtrise en environnement, CUFE et Faculté de droit, Université de Sherbrooke. Membre du groupe SAGE.

Notes

-

[1]

Laurent Astrade, « La gestion des barrages-réservoirs au Québec : exemples d’enjeux environnementaux », Annales de géographie, vol. 107, no 604, 1998, p. 590, à la page 604.

-

[2]

Les barrages-réservoirs ont comme fonction de provoquer une accumulation d’eau en amont.

-

[3]

L. Astrade, préc., note 1, à la page 604. Les « règles de l’art » ne sont toutefois pas définies.

-

[4]

À la suite de la rupture de la digue, un réservoir de 26 millions de m3 s’est vidé en 18 heures, ce qui a provoqué des dommages considérables.

-

[5]

Loi sur la sécurité des barrages, L.R.Q., c. S-3.1.01. Sur 10 000 barrages québécois, seuls 5 470 sont soumis à cette loi.

-

[6]

Ces prévisions sont actuellement à l’étude puisque les changements climatiques viennent biaiser la précision des données historiques. Voir les travaux d’Ouranos, [En ligne], [www.ouranos.ca] (15 mai 2010).

-

[7]

Les barrages ont été construits surtout après l’adoption de l’Acte pour autoriser l’exploitation des cours d’eau, S.C. 1856 (19-20 Vict.), c. 104.

-

[8]

Le CEHQ est une unité administrative du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) créée en avril 2001. Il a pour mandat de voir à l’application de la Loi sur la sécurité des barrages, préc., note 5. Il gère également le domaine hydrique du Québec ce qui comprend le lit des lacs ainsi que des cours d’eau navigables et non navigables des lots concédés après le 1er juin 1884 : Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), Plan d’action 2009-2010, Québec, Gouvernement du Québec, 2009, [En ligne], [www.cehq.gouv.qc.ca/documents/plan-action/planaction09-10.pdf] (21 juillet 2010). Le CEHQ a constitué un répertoire des barrages d’une hauteur de 1 m et plus. Voir CEHQ, « Répertoire des barrages. Carte des régions administratives », [En ligne], [www.cehq.gouv.qc.ca/barrages] (30 avril 2010) (ci-après « Répertoire des barrages »).

-

[9]

Id.

-

[10]

CEHQ, Plan d’action 2009-2010, préc., note 8.

-

[11]

Pensons, par exemple, à Parcs Canada, au ministère de l’Environnement du Canada et au ministère de la Défense Nationale : Répertoire des barrages, préc., note 8.

-

[12]

Ce sont, par exemple, des producteurs d’électricité privés, des entreprises minières ou des campings : Lorne Giroux et autres, « Le régime juridique applicable aux ouvrages de retenue des eaux au Québec », (1997) 38 C. de D. 3, 43 ; Répertoire des barrages, préc., note 8.

-

[13]

C’est le cas notamment de Canards Illimités Canada : Répertoire des barrages, préc., note 8.

-

[14]

Par exemple, le Séminaire de Québec possède 120 ouvrages de retenue dans la seule région de la Capitale-Nationale (id).

-

[15]

Louis-Gilles Francoeur, « Des faiblesses dans la gestion de l’eau mettent en danger les écosystèmes québécois », Le Devoir, 17 juillet 2010, p. A7.

-

[16]

Ian Bussières, « Grand lac Saint-François. Le marnage inquiète les riverains », Le Soleil, 14 septembre 2008, p. 23 ; Éric Nicol, « Le niveau du lac Millette inquiète », Le Journal des Pays-d’en-Haut (La Vallée), 8 octobre 2009, [En ligne], [lejournaldespaysdenhautlavallee.canoe.ca/] (24 mai 2010). Voir également : Association de protection du Lac-des-Îles, « Niveau d’eau », [En ligne], [www.lacdesiles.info/index.php/niveau-deau] (24 mai 2010) ; Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, « Lac St-Charles », [En ligne], [apel.ccapcable.com/apel/lac-saint-charles.php] (24 mai 2010).

-

[17]

Voir infra, section 2.

-

[18]

Québec, ministère de l’Environnement, L’eau. La vie. L’avenir. Politique nationale de l’eau, Québec, Environnement Québec, 2002, p. 17, [En ligne], [www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/politique-integral.pdf] (20 mai 2010).

-

[19]

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, L.R.Q., c. C-6.2.

-

[20]

L. Astrade, préc., note 1, à la page 599.

-

[21]

Id., à la page 601.

-

[22]

Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, art. 22, al. 2 (ci-après « LQE »).

-

[23]

Id., art. 19.1 et suiv.

-

[24]

Loi sur la sécurité des barrages, préc., note 5, art. 5.

-

[25]

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-61.1, art 128.6. Cette loi ainsi que la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques, L.R.Q., c. P-9.01, et la Loi sur les parcs, L.R.Q., c. P-9, permettent au gouvernement de protéger les poissons situés sur le territoire de la province même si les pêches relèvent du gouvernement fédéral.

-

[26]

Article 20 du Règlement sur les habitats fauniques, (1993) 125 G.O. II, 4577 et 5985 [c. C-61.1, r. 18].

-

[27]

L’article 2 (a) du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, doit être lu conjointement avec l’article 31.1 de la LQE, préc., note 22.

-

[28]

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, c. 37.

-

[29]

Id., art. 16, 21 et suiv. ; Règlement sur la liste d’étude approfondie, DORS/94-638 (Gaz. Can. II), art. 8, 9 et 28.

-

[30]

L. Giroux et autres, préc., note 12, 27. Pour les ouvrages érigés avant 1918, l’approbation des plans et devis n’était pas requise.

-

[31]

Loi sur le régime des eaux, L.R.Q., c. R-13 (ci-après « LRE »). Voir l’article 71. En outre, l’article 74 exige que ces plans et devis soient accompagnés d’un mémoire.

-

[32]

Les deux autres sanctions sont la démolition (LRE, art. 72 (2)) et l’amende (LRE, art. 79).

-

[33]

Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. 1985, c. N-22.

-

[34]

Article 7 (2) (c) du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables, C.R.C., c. 1232.

-

[35]

Id., art. 7 (4).

-

[36]

Loi sur la sécurité des barrages, préc., note 5, art. 3. Cette loi lie expressément « le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État ».

-

[37]

Id., art. 19. L’article 35 du Règlement sur la sécurité des barrages, (2002) 134 G.O. II, 2043 [c. S-3.1.01, r. 1], exige également que le propriétaire d’un barrage soumette un plan de mesures d’urgence.

-

[38]

Loi sur la sécurité des barrages, préc., note 5, art. 19.

-

[39]

Règlement sur la sécurité des barrages, préc., note 37, art. 30 (l’italique est de nous).

-

[40]

Id.

-

[41]

Id., art. 46.

-

[42]

Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1, art. 104.

-

[43]

La période d’étiage correspond au plus bas niveau des eaux et se produit en périodes de sécheresse. Voir CEHQ / ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Guide sommaire des méthodes d’estimation des débits d’étiage pour la province de Québec, [En ligne], [www.cehq.gouv.qc.ca/debit-etiage/methode/index.htm] (20 mai 2010).

-

[44]

Id.

-

[45]

Voir supra, p. 3.

-

[46]

Ali Assani et autres, « Impacts des barrages sur les débits annuels minimums en fonction des régimes hydrologiques artificialisés au Québec (Canada) », Revue des sciences de l’eau, vol. 18, no 1, 2005, p. 103, aux pages 109 et 110, cités dans Léo Brochier, La gestion du réservoir Taureau : analyse et propositions, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté de géographie, Université du Québec à Montréal, 2009, p. 14 et 15, [En ligne], [www.archipel.uqam.ca/2491/1/M11132.pdf] (23 août 2010).

-

[47]

Le réservoir Taureau a été créé en 1930 à la suite de la construction du barrage et de la digue Matawin par la Shawinigan Water & Power Co. Après la nationalisation de l’électricité au début des années 60, le contrôle du réservoir est passé à Hydro-Québec.

-

[48]

L. Brochier, préc., note 46, p. 37.

-

[49]

C’est la différence maximale entre les hautes eaux et les basses eaux.

-

[50]

L. Brochier, préc., note 46, p. 50.

-

[51]

Groupe HBA Expert-conseils, Approche globale sur la gestion environnementale des réservoirs d’Hydro-Québec. Étude morphosédimentologique des berges du réservoir Taureau et de leur dynamique en relation avec les modalités de la gestion de ce plan d’eau, rapport présenté à Hydro-Québec, décembre 1999, cité dans L. Brochier, préc., note 46, p. 68.

-

[52]

Poitras, Turcot et associés, Étude de cas sur le réservoir Taureau. Connaissance du milieu, rapport présenté à Hydro-Québec, 1996, cité dans L. Brochier, préc., note 46, p. 67.

-

[53]

L. Astrade, préc., note 1, à la page 602.

-

[54]

C’est le cas du mercure provenant de l’humus des sols inondés des réservoirs du complexe La Grande qui intoxique les poissons et les humains par bioaccumulation et bioamplification.

-

[55]

Ce sont le phosphore et l’azote provenant de la décomposition de la matière organique.

-

[56]

Brompton Pulp and Paper Ltd. c. Grégoire, [1950] B.R. 329, 333 et 338.

-

[57]

Id., 334.

-

[58]

Voir par exemple, pour la rivière Saint-Maurice, la Loi accordant des pouvoirs additionnels à la Commission du régime des eaux courantes de Québec, S.Q. 1912 (3 Geo. V), c. 6, ou, pour la rivière Jacques-Cartier, la Loi accordant certains pouvoirs à la Commission des eaux courantes de Québec, relativement à l’emmagasinement des eaux de la rivière Jacques-Cartier, S.Q. 1916 (7 Geo. V.), c. 4.

-

[59]

L. Giroux et autres, préc., note 12, 39.

-

[60]

Voir Cie internationale de papier du Canada c. Commission Hydro-Électrique du Québec, C.S. Montréal, no 500-05-008038-760, 17 novembre 1981, par. 39, EYB 1981-139892, au sujet de l’arrêté en conseil no 1126 qui avait transféré, en 1965, l’administration des barrages et réservoirs de la Gatineau à la Commission de l’Hydro. Voir aussi l’entente du barrage Matawin qui a créé le réservoir Taureau. Il a été érigé en 1930 par la Shawinigan Water & Power Co. suivant une entente avec la Commission des eaux courantes, mais, à partir du 8 juin 1965, l’administration et le contrôle du barrage ont été confiés à Hydro-Québec en vertu de l’arrêté en conseil no 1126.

-

[61]

Voir, par exemple, le contrat pour les forces hydrauliques et les terres du domaine de l’État requises pour l’exploitation des centrales hydroélectriques de Masson et High Falls sur la rivière du Lièvre et pour le service d’emmagasinage des eaux à des fins énergétiques des réservoirs lac du Poisson Blanc, Kiamika et Mitchinamécus du 17 novembre 1999, cité dans Association des résidents riverains de la Lièvre inc. c. Québec (P.-G.), 2006 QCCS 5661, par. 162 et 164, REJB 2006-112750 et le Décret 1967-99 concernant le renouvellement, la mise à jour et l’harmonisation de baux et ententes convenus avec Industries James Maclaren inc., pour l’utilisation de certaines forces hydrauliques du bassin de la rivière du Lièvre, et l’autorisation d’exporter l’électricité produite, (1999) 131 G.O. II, 6059.

-

[62]

Voir, par exemple, l’entente de principe concernant la reconstruction du barrage Bombardier du lac Brompton : CEHQ, Entente de principe entre le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement et les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Racine, Canton d’Orford.Entente de principe concernant la reconstruction et la cession du barrage Bombardier situé dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, [En ligne], [www.cehq.gouv.qc.ca/documents/brompton.pdf] (18 mai 2010).

-

[63]

Id., art. 4. Le plan de gestion serait établi par consensus entre le ministre de l’Environnement et les trois municipalités visées.

-

[64]

Voir Québec,Commission d’étude des problèmes juridiques de l’eau, « Proposition de réforme de la législation de l’eau. Troisière rapport », dans Rapport de la Commission d’étude des problèmes juridiques de l’eau, par Rolland Legendre et autres, 14 mars 1972, Québec, Ministère des Richesses naturelles, Éditeur officiel du Québec, 1975, p. 281, aux pages 374-380.

-

[65]

Id., à la page 377 (l’italique est de nous).

-

[66]

Voir, par exemple : McMillan c. Services énergie Brookfield inc., C.S. Labelle, no 560-17-000845-070, 17 juin 2008, par. 11, EYB 2008-136108.

-

[67]

Servitude no 47328 (Ville de Sherbrooke). La cote maximale peut s’exprimer de différentes façons. Pour la rivière Magog, le niveau maximal de l’eau a été établi par un croquis de la zone inondable (Servitude no 194, Ville de Sherbrooke, 1911), alors que, pour le lac Montjoie, la cote est de 3 pieds et demi au-dessus du niveau ordinaire du lac (Servitude no 294, Ville de Sherbrooke, 1889). Dans le cas de servitudes dont l’assiette est calculée à partir d’une ligne précise, la détermination de cette ligne initiale est souvent compliquée par l’érosion des sols provoquant le recul progressif de cette ligne. Entrevue du Directeur de la sécurité des barrages du Centre d’expertise hydrique du Québec (22 juillet 2010).

-

[68]

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.

-

[69]

Voir L. Brochier, préc., note 46, p. 51, 52 et annexe A.

-

[70]

Id., p. 82.

-

[71]

Id., annexe A : « Entente sur la gestion hydraulique du réservoir Taureau intervenue en 2001 », point 3.1.

-

[72]

L. Giroux et autres, préc., note 12, 50.

-

[73]

En effet, l’article 3 (a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, c. C-50, assimile l’État à une personne et l’oblige à réparer « le dommage causé par la faute de ses préposés » et « le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres ».

-

[74]

Voir infra, section 2.3.1.

-

[75]

Voir Montigny c. Jeannotte, 2008 QCCS 4326, par. 74-76, REJB 2008-147795.

-

[76]

Commission Hydro-Électrique du Québec c. Cie Internationale de Papier du Canada, [1987] R.J.Q. 2362, 2371, par. 60 (C.A.). En effet, en tant qu’agent de la Couronne chargé de produire de l’électricité, Hydro-Québec s’était vu transférer la gestion du barrage Mercier en 1965.

-

[77]

Id., 2372, par. 68.

-

[78]

Ouimette c. Canada (P.-G.), [2002] R.J.Q. 1228, par. 48 (C.A.), REJB 2002-31502.

-

[79]

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, préc., note 19.

-

[80]

Id., art. 8.

-

[81]

Dans le but de minimiser les dommages, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, en vertu de l’article 7 de la LRE, préc., note 31, « ouvrir ou fermer les écluses, vannes ou autres dispositifs d’évacuation des eaux d’un ouvrage construit dans un cours d’eau privé ou public et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps que le ministre prescrit, dans le cas où le gouvernement estime que ces mesures sont requises pour faire cesser l’inondation de terres privées ou publiques ».

-

[82]

L. Giroux et autres, préc., note 12.

-

[83]

Voir la Loi accordant certains pouvoirs à la Commission des eaux courantes du Québec, relativement à l’emmagasinement des eaux du lac Kénogami, S.Q. 1918, c. 13.

-

[84]

Loi concernant le barrage-réservoir des Rapides des Cèdres, L.Q. 1992, c. 52.

-

[85]

Association des résidents riverains de la Lièvre inc. c. Québec (P.-G.), préc., note 61.

-

[86]

Id., par. 154.

-

[87]

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

-

[88]

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

-

[89]

Au moment d’écrire notre article, les experts produisaient leurs rapports.

-

[90]

Association des résidents riverains de la Lièvre inc. c. Québec (P.-G.), préc., note 61, par. 191.

-

[91]

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, préc., note 73. Pour une illustration, le lecteur pourra se reporter à l’affaire Ouimette c. Canada (P.-G.), préc., note 78, par. 76-79, qui écarte l’application de la LRE à la Couronne, et à l’affaire Association des résidents riverains de la Lièvre inc. c. Québec (P.-G.), préc., note 61, par. 107-109.

-

[92]

Voir Ouimette c. Canada (P.-G.), préc., note 78, par. 40-42.

-

[93]

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, préc., note 73.

-

[94]

Acte pour autoriser l’exploitation des cours d’eau, préc., note 7. Voir David Gilles, « Aménager, canaliser, encadrer juridiquement les rivières du Québec : le poids de l’histoire ? », (2010) 51 C. de D. 923.

-

[95]

Québec, Commission d’étude des problèmes juridiques de l’eau,Le régime juridique des terrains affectés par des bassins d’emmagasinement d’eau, par Gabriel Fortin, Étude no 1, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1970, p. 20 et suiv. ; L. Giroux et autres, préc., note 12, 55.

-

[96]

Id., 57-59.

-

[97]

The King v. Southern Canada Power Co., [1937] 3 D.L.R. 737 (C.P.).

-

[98]

Blanchette c. Courcelles (Corporation municipale de), 2007 QCCQ 11027, REJB 2007-124803. Voir aussi : Fournier c. Hydro-Québec, J.E. 2005-866 (C.S.), par. 97 et suiv., REJB 2005-87157.

-

[99]