Résumés

Résumé

Le thème de la guerre dans l’Afrique mandingue est exploré dans ses articulations multiples (cosmogoniques, idéologiques et politiques), par rapport à la géographie. La tradition mandé de l’Afrique de l’Ouest permet de comprendre les modes de constitution d’une sémantique de la violence organisée, et surtout de la guerre dite juste, en analysant en particulier les déclinaisons du pouvoir en relation avec la territorialité.

Mots-clés:

- Afrique,

- guerre,

- idéologie,

- légitimation,

- territoire,

- pouvoir

Abstract

This article deals with the many links (cosmogonical, ideological and political) between war and geography in the Mandingue region of West Africa. The Mande tradition enables us to understand the ways in which the semantics of organized violence work, especially as regards the just war, in particular by way of an analysis of power variations as related to territoriality.

Keywords:

- Africa,

- war,

- ideology,

- narrative legitimation,

- territory,

- power

Corps de l’article

Le thème complexe – et encore peu analysé – de la guerre dans l’Afrique basique présente de nombreuses facettes [1]. Dans le présent article, nous nous pencherons sur une tradition de l’Afrique de l’Ouest que nous avons pu étudier à plusieurs reprises au cours de ces dernières années [2] (Turco, 1998 ; 1999b) : la tradition mandé. Nous approfondirons les modes de constitution d’une sémantique de la violence organisée, et surtout de la guerre dite juste, en analysant en particulier les déclinaisons du pouvoir par rapport à la territorialité. Dans la tradition mandé, le thème de la guerre, étroitement lié à la politique et par conséquent au profil civique de l’homme mandingue, est omniprésent et subtilement organisé. La guerre peut être envisagée sous de nombreux angles et se développe non seulement comme un discours sur l’art de la guerre et sur la typologie des conflits avec leurs techniques de défense et d’attaque (Bah, 1985), mais s’étend également au contexte plus large de la fonction sociale de l’activité guerrière [3] et des rapports entre kelè et hera (voir le glossaire en fin d’article), la guerre et la paix. Dans cette perspective, l’élément central devient l’horizon idéologique de l’autorité, niyamokoya : niyamoko est celui – moko, la personne – qui vient avant, qui se trouve devant. Celui-ci influence considérablement les problématiques polémologiques et, à partir de la réflexion sur l’esprit guerrier, construit un véritable discours sur la guerre qui affronte la nature même du conflit armé et explore les conditions de sa légitimation.

La tradition mandé

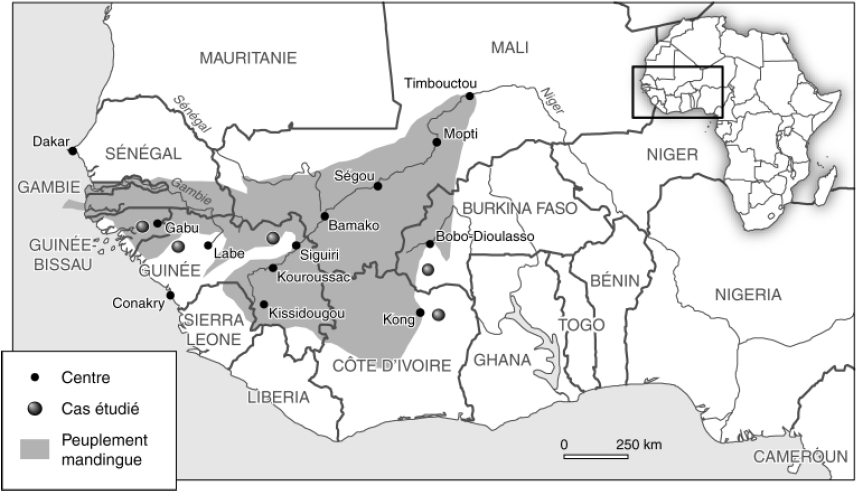

L’espression Tradition mandé indique ici l’ensemble des traits culturels, matériels et symboliques inhérents aux peuples mandingues, qui occupent une vaste région de l’Afrique de l’Ouest, située dans les bassins de la Gambie, du haut Sénégal, du haut et du moyen Niger (figure 1). Les critères pour définir cette tradition ne peuvent qu’être souples. On peut noter à ce propos les deux critères résumés en dernier lieu par Jansen (2001 : 10), c’est-à-dire la langue [4] et une production narrative (orale) qui concerne Sundjata et son épopée. On peut en ajouter un autre, relatif à la territorialité mandé, et plus précisément aux logiques qui ont inspiré et soutenu la transformation matérielle, symbolique et organisationnelle du territoire habité aujourd’hui par les peuples mandingues. La formation d’une territorialité mandé repose sur des principes et des pratiques très complexes, mais parmi ceux-ci, on remarquera – et ils sont particulièrement importants dans le cadre de cette étude – les processus de construction politique de l’espace, que nous indiquons par le terme synthétique mansaya (de mansa, souverain). Le modèle auroral de l’espace politique mandingue se trouve dans le royaume de Sundjata (Mandé, Manden, Manding) que les sources arabes médiévales appellent Mall, Mali, Melli [5], d’où dérive l’appellation Empire du Mali. C’est déjà au sein de ce que les traditions indiquent sous le terme de duguba, la grande (ba) maison de tous les Mandingues [6], que s’articulent les canaux institutionnels censés assurer la circulation légitime du pouvoir que l’on peut classer en deux grandes familles. La première, fondée sur des principes hiérarchiques, concerne l’ensemble des règles qui attribuent à l’autorité une valeur décroissante depuis le sommet jusqu’à la base. Les principales institutions hiérarchiques du Mandé concernent la sphère familiale (fasiya), la sphère politique (mansaya), ainsi que celle de l’esclavage (jonya) et enfin celle des castes (nyamakalaya). Nous reviendrons plus loin sur les trois premières ; quant à la nyamalakya, elle codifie l’organisation de la société en castes, marquées par plusieurs degrés de distinction, de spécialisation professionnelle et d’endogamie [7].

Figure 1

Peuplement mandingue et localisation des cas d’éture

La seconde famille de principes régulateurs du pouvoir se fonde sur l’homologie qui, elle, indique l’ensemble des dispositifs qui organisent la société à partir d’instances égalitaires. L’ordre homologique, qui s’exprime à travers différentes institutions sociales (les classes d’âge, par exemple), a pour principale fonction de tempérer les tendances particularistes et, par ricochet, les fragmentations territoriales que l’ordre hiérarchique incite par contre à renforcer. Selon les différentes formes qu’il peut prendre, le particularisme favorise la prédominance d’intérêts économiques, politiques, idéologiques d’un groupe ou d’une institution sur les autres. Tout cela comporte le grave danger d’une explosion du Mandé qui, trahi dans les valeurs communautaires qui en ont inspiré la genèse et favorisé le développement [8], se trouve livré aux forces destructrices de la violence et de la guerre, et cesse finalement d’exister en tant que duguba, c’est-à-dire en tant que construction géographique unitaire.

Le modèle auroral du Mandé malien s’entrelace avec des expériences historiques multiformes qui témoignent en résumé de l’existence de deux axes de développement dans la pensée et la pratique politique mandé, marqués par une forte tension dialectique.

Le premier axe s’articule autour du binôme fasiya-mansaya, c’est-à-dire la légitimation des pratiques concrètes de gouvernement à travers des principes exclusivement politiques (mansaya) ou par l’exercice d’une autorité de type familial (fa, père). Le parcours de légitimation fasiya vise à réglementer l’appropriation et l’usage de la terre (et, par extension, de toutes les ressources naturelles : non seulement agricoles mais aussi pastorales, cynégétiques, halieutiques, forestières). Il s’agit d’une instance régulatrice destinée à affirmer un droit originel sur l’espace naturel, au sens de superficie qui renferme effectivement ou potentiellement les moyens destinés à garantir la subsistance et la reproduction physique et sociale de la collectivité qui y est implantée. C’est un droit originel, dans le sens qu’il ne dépend d’aucun autre droit précédent ou supérieur, mais se fonde purement et simplement sur l’occupation primitive de l’espace qui doit être impérativement suivie par une quelconque pratique d’usage, matérielle ou symbolique (Turco, 2004a). Étant originel, le droit en question est par conséquent imprescriptible et exclusif, c’est-à-dire qu’on ne peut l’usurper. En outre, il fera partie intégrante des mécanismes de contrôle social qui obligent à conserver le bien foncier au bénéfice de la collectivité – familiale ou bien du village simple (so) ou réticulaire (sokun) – sans que cette dernière puisse en disposer librement. Le parcours de légitimation mansaya vise, quant à lui, à doter le territoire d’une valeur politique et à en garantir l’organisation. Ce parcours n’ignore pas les valeurs de la fasiya. Au contraire il s’y réfère. De plus, il reconnaît son statut de corpus organisationnel préexistant et en quelque sorte éminent, comme nous venons de le voir. Toutefois, la mansaya exige d’avoir sa propre autonomie qu’elle obtient, semble-t-il, grâce à deux processus fondamentaux. Le premier concerne la création ex nihilo d’un droit relatif à quelque chose qui n’existait pas auparavant : il s’agit de la fondation du lieu politique, le mara proprement dit, conquis par la guerre – comme c’est souvent le cas chez les Mandingues – ou par un autre moyen (alliance, soumission, protectorat). C’est ainsi que s’affirme une sorte de correspondance fonctionnelle entre deux actes originels : l’un concernant l’appropriation de la terre dans un espace naturel, non oecuménique comme nous le verrons dans le paragraphe suivant ; l’autre ayant trait à l’instauration de la territorialité politique à partir d’une géographie substantiellement pré-politique [9]. Le second processus, qui est une conséquence du premier, consiste à interpréter et à pratiquer l’autonomie non pas comme détachement, reniement, opposition ou compétition face à la fasiya, mais bien comme proclamation d’indépendance et d’intangibilité des deux sphères de légitimité. Dans ces conditions, la fasyia non seulement est respectée mais ses prérogatives sont garanties par le nouvel ordre institutionnel mansaya. C’est ainsi que, dans une tradition qui provient du Mandé malien lui-même, ce n’est pas un hasard si le nouveau mansa rend un hommage symbolique au dugukolotigi, le maître de la terre, pour réaffirmer et perpétuer la distinction des rôles [10]. La coexistence de ces deux parcours de légitimation se fonde effectivement sur la reconnaissance mutuelle d’une série de règles qui ne peuvent entrer en conflit l’une avec l’autre parce que les champs sociaux dans lesquels ces règles s’appliquent sont et, pour ainsi dire, non commensurables [11].

Le second axe de développement s’articule autour du binôme farinya-faamaya, c’est-à-dire un exercice du pouvoir politique fondé sur la sagesse (fa, père) ou sur la force (fanga) [12]. En effet, l’autorité mansale, dont le pouvoir spécifique est exercé par le mansa, instaure par excellence la dimension politique dans la vie sociale : c’est la prérogative royale, pleine et autonome, qui consacre le seigneur (ma comme maître) à la croisée de principes de légitimation ambivalents, car d’un côté il doit détenir l’ensemble des qualités nécessaires pour pouvoir aspirer à la plus haute fonction (ma comme homme), et de l’autre, il est, en ce qui concerne les responsabilités et les pouvoirs, la référence maximale, à savoir Dieu lui-même (make, l’Être suprême). Cependant, l’autorité mansale peut connaître des dérives au fil de l’histoire, comme cela a été souvent dit, et se recouvrir de connotations contradictoires (Cissoko, 1983). L’autorité farin descend des ancêtres (fa, père) et son code est la sagesse, typique des aïeux. L’autorité faama, en revanche, faisant appel à la force (contraction de fanga-ma, celui qui est doté de force), se fonde plus sur l’efficacité du despotisme que sur la vertu du consensus, celui-ci étant le fruit d’une persuasion engendrée par l’agir juste.

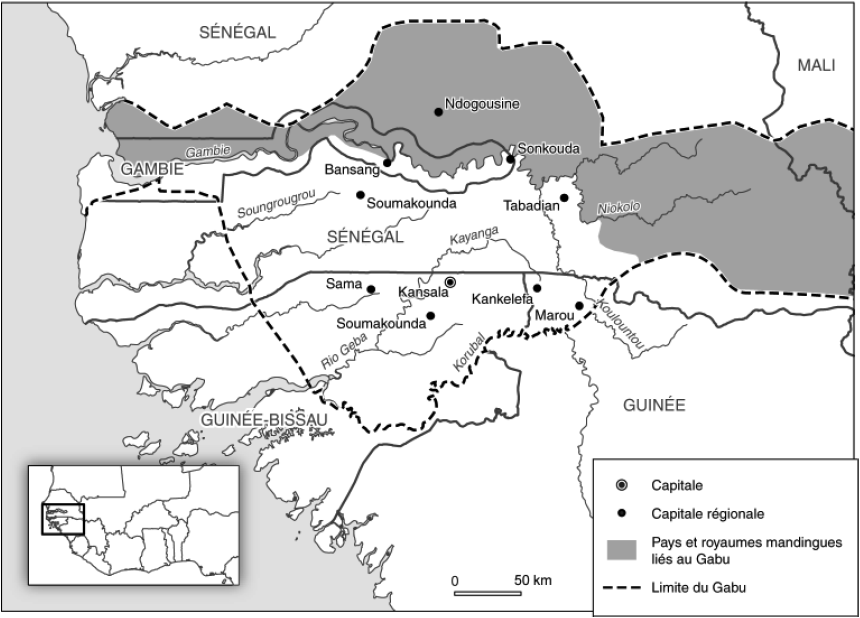

La dissolution du Mali (XVIIe siècle) inaugure en Afrique de l’Ouest une période de graves troubles, liée surtout au renforcement progressif de la traite atlantique des esclaves et donc au déplacement des flux mercantiles qui abandonnent les circuits méridiens et s’organisent géographiquement dans le sens des parallèles (Turco, 1986). À l’extrême ouest du Mandé, entre les contreforts septentrionaux du Fouta Djalon et les bassins des fleuves Casamance et Gambie, la nouvelle situation conduit au renforcement du Gabu [13], un royaume qui semble recueillir et défendre l’héritage culturel mansal, produit et conservé par le Mali, en le préservant le mieux possible des poussées opposées, c’est-à-dire de type faamaya et farinya (figure 2) [14].

Figure 2

Le Gabu à la moitié du XVIIe siècle

Dans le reste du Mandé, en revanche, on assiste à une régression vers des situations réellement faamaya, comme à Ségou – nous y reviendrons plus loin –, ou au contraire, vers des formes d’organisation sociale et territoriale pré-politiques. Cette tendance au repli fasiya n’exclut toutefois pas les dynamiques mansaya : on voit effectivement naître des structures de plus en plus clairement politiques, même si elles sont de faibles dimensions, aussi bien en termes de population que de superficie (confédérations de villages, chefferies). Dans ce contexte de réorganisation économique et marchande à l’échelle sous-continentale, où la violence organisée s’affirme comme forme privilégiée de production des esclaves, on assiste à la naissance et à la diffusion du kafo, c’est-à-dire la structure politique la plus caractéristique du Mandé post-malien [15]. Person (1975) fournit au sujet du kafo une thèse argumentée et convaincante : il s’agit bien d’un État. Autant à l’interne qu’à l’externe, cette structure territoriale présente de multiples aspects. Sur le plan interne tout d’abord, tant sa naissance que son fonctionnement évoluent selon un développement tout à fait inextricable fasiya-mansaya (Samaké, 1988). Le kafo est construit sur une base familiale, à partir de l’hégémonie d’un lignage ou d’un clan sur les autres. Il est en ce sens un jamana [16]. En fait, dans la perception et l’expression communes, ces deux termes finissent par être utilisés l’un à la place de l’autre. Il suffit de penser, en ce qui concerne le haut Niger, que tous les jamana identifiés au cours de nos recherches de terrain (Turco, 1998) se trouvent sur la liste du capitaine Etienne Peroz en tant que kafo existant à l’époque du premier Empire de Samory, c’est-à-dire à la signature du traité de Bisandugu entre la France et l’Almami (1887). Du reste, l’apparition de la fonction politique dans le kafo comporte nécessairemnt le passage du système normatif fasiya au système mansaya. Toutefois, ce dernier est souvent trop faible pour revendiquer une autonomie complète, de sorte qu’il est condamné à coexister, sous des formes variables, avec le premier. Ce n’est que quand, de temps en temps, un condottiere, un kelètigi particulièrement valeureux, entreprenant et parfois visionnaire, comme Samory (figure 3), affirme à nouveau, par la guerre et la conquête territoriale, les valeurs de la politique et ses instances de fonctionnement, que mansaya et fasiya reprennent les rôles distincts qui leur sont propres [17].

Figure 3

L’empire de Samory

Statuts ambigus de la violence organisée : la donsoya

Dans le Mandé, la violence organisée prend une importance du point de vue social et acquiert sa physionomie culturelle sous le signe de l’ambiguïté. Celle-ci peut être perçue comme trace d’une mimesis, un jeu permanent de réfractions entre l’exercice brutal et l’exercice discipliné de la force. Comme premier exemple, nous donnerons celui du donso, figure sociale stratégique du Mandé qui résume une des ambivalences les plus archaïques, persistantes au plan historique et répandues au plan spatial. Le donso est le chasseur, une icône universelle non seulement de la pratique sociale mais également de l’imaginaire collectif mandingue, puisqu’il est antérieur même au duguba et protagoniste fondamental de sa constitution. Il présente certains traits caractéristiques : il est fort, courageux, il sait manier les armes, c’est un personnage conscient de son habileté et de sa force qui toutefois – ou peut-être précisément à cause de cela – n’exerce pas gratuitement son art, pourrait-on dire, mais vise à obtenir un résultat. La force et l’habileté ne s’expriment pas avec une violence aveugle et destructrice. Elles se conjuguent pour donner plutôt lieu à des opérations de réflexion (réflexives) qui visent généralement à réaliser quelque chose de bénéfique.

Voilà, semble-t-il, la clé de voûte d’une construction axiale de la culture mandé, dans sa double acception. La première consiste en une sorte de conscience qu’il existe quelque chose que l’on peut appeler mal absolu – incarné par exemple par des créatures inhumaines, pré-humaines ou surnaturelles – et que ce mal absolu s’exprime souvent sous forme de violence aveugle, de vexation injustifiée, de châtiment excessif, totalement disproportionné par rapport à la faute. La seconde, liée à la première, présente un contenu éminemment géographique. Le mal absolu, en effet, et par conséquent l’exercice irréfléchi de la force caractéristique de la violence brutale, règne sur un monde inhabité, sur l’espace sauvage. C’est là une des connotations du wula, désignateur on ne peut plus complexe qui renferme dans son horizon sémantique l’idée fondamentale qu’il s’agit d’une surface terrestre non encore touchée par l’action de l’homme, à un stade antérieur à l’activité de domestication humaine et donc, en définitive, antérieur au processus de territorialisation. En réalité, wula est bien un espace naturel, mais son statut conceptuel et juridique varie en fonction de sa localisation. Intégré dans le dugu (l’implantation), wula fait l’objet d’une appropriation : il appartient au so, au village, il est soumis à un contrôle symbolique strict (il est connu, nommé), il est investi de pratiques d’usage plutôt intenses, bien qu’encore peu réificatrices. On pense donc à wula comme à l’espace qui entoure le village, où se trouvent les sites rituels (forêts sacrées, par exemple), où on chasse et où on pêche, où on cherche les herbes médicinales, où on va cueillir les fruits des bois et des sous-bois, où on mène paître les animaux, où on va également chercher le bois, sans lequel la vie du so ne serait même pas concevable. Bref, wula en tant que partie du nodu [18] est un territoire à part entière, qui constitue entre autres une garantie essentielle pour la stabilité du so en tant que réserve pour la croissance démographique et les expansions agricoles. En revanche, s’il est localisé en dehors du nodu, wula reste un espace, une pure extension naturelle. Toutefois, il faut distinguer ici encore deux valeurs sémantiques dans ce vocable. La première indique par wula un espace limité, d’une juridiction incertaine, qui pourrait donc être intégré dans le nodu ou bien approprié dans le cadre de la création d’un nouveau dugu et, à terme, de la création d’un sokun. La seconde valeur sémantique voit dans wula une grande étendue vide, une nature hostile, impénétrable : il s’agit de l’espace vraiment sauvage, perçu comme obscur, redoutable, lointain [19].

Dès que l’homme s’approche de wula pour le transformer par des opérations symboliques, matérielles ou organisationnelles, la violence change de signe, subit le même effet de civilisation qui fait que l’espace se transforme en territoire et devient un facteur de la métamorphose de wula en dugu (lieu habité, implantation et, par extension, territoire). Dans ce cadre, l’habileté et la force du chasseur participent pleinement au projet de domestication du monde sauvage dont l’homme mandingue se sent investi. En outre, le donso représente le fer de lance de ce processus de civilisation du monde qui est le destin historique du peuple mandingue et que Sundjata exprima à son niveau suprême par la création de l’Empire. C’est au chasseur en effet que revient le devoir d’explorer les nouveaux espaces, de pénétrer dans les profondeurs redoutables du wula, d’entrer courageusement en contact avec les forces obscures qui engendrent le mal (incompréhensible et injustifiable) et de rester sage et fort, pour ne pas se laisser dominer par celles-ci et même pour les éloigner, en construisant un sorte de terre sans mal où la violence est maîtrisée et où la discipline de la force se manifeste à travers son utilisation justifiée [20].

Il ne faut pas négliger une autre marque qui caractérise le chasseur. Car celui-ci n’est pas seulement un expert qui pratique l’art de la guerre, mais il en incarne aussi l’esprit. Le donso est en fait le dépositaire de l’ancien et noble art cynégétique : un donko, un savoir-faire, une technique. Mais il est aussi le dépositaire d’un très précieux donni, la connaissance profonde, qui se rattache en tant que telle aux formes codifiées de la parole malinké, la lada, et peut-être encore davantage aux formes ésotériques de la kuma koro ba, la grande parole (kuma) antique. Ces formes de connaissance ne sont évidemment pas dicibles et sont liées à deux aspects cruciaux du comportement et de la vie même du donso. Le premier concerne, une fois encore, la territorialité, dont le chasseur est l’artisan. Il connaît wula, la scrute, la parcourt, s’approprie ses secrets, l’organise en sites qu’il recense selon leurs caractéristiques et auxquels il donne une dénomination complète, c’est-à-dire qui couvre les champs référentiel, symbolique et performatif. L’activité cognitive commence en effet par fixer les références qui permettent d’établir la cartographie mentale de wula, et donc les discours sur wula, et les déplacements en son sein. Dans le domaine symbolique aussi, elle décèle les secrets des entités surnaturelles qui habitent wula et se fait gardienne de l’inventaire des lieux de culte. Enfin, l’appropriation intellectuelle de l’espace produit les informations pratiques nécessaires à la chasse. En d’autres termes, en l’éloignant de son état sauvage, le donso parvient à intégrer wula non seulement dans l’univers cultuel, mais aussi dans les activités de production économique et les circuits de reproduction sociale. C’est ainsi que se dessine une véritable géographie cynégétique dans laquelle les lieux se mêlent au tracé des déplacements des hommes et des animaux, associés à des techniques et à des instruments appropriés [21] : balé, les rives des fleuves et en général les lieux d’abreuvage des animaux ; binyoro et fua, les clairières herbeuses plus ou moins touffues (bowé en pular) où les animaux traqués viennent se réfugier ; tu, la forêt dense ; kotu, la forêt-galerie le long des cours d’eau et dans les dépressions humides ; yeren, la couverture forestière clairsemée. Grâce au donso, le territoire prend une nouvelle valeur sémantique, devient un opérateur social, et la géographie se codifie elle-même non seulement sur le plan dénotatif, en tant que contexte et support de l’activité de l’homme, mais aussi comme dispositif capable de changer la nature de la nature et donc, par là, de changer la nature de la violence [22].

Le second aspect concerne la dimension coopérative de l’activité cynégétique qui fait que, au-delà de la valeur individuelle de chacun, ce sont sa stabilité institutionnelle et sa durée dans le temps qui comptent. Et c’est ici qu’intervient la fonction de la ton. En général, dans le Mandé, la ton est un « corps réglementé », pour reprendre l’expression de Delafosse (1972 : 119), étranger à la parenté, qui se fonde sur la compétence. Elle peut être de nature magique et sacrée et donner naissance à d’authentiques sociétés secrètes (Zahan, 1960). Elle peut aussi relever d’un type qui, tout en présentant des contenus initiatiques, pourrait se dire professionnel. Dans ce cas, le savoir-faire ne s’acquiert pas par droit de naissance, comme dans le système nyamakala évoqué plus haut, mais on y accède par le libre apprentissage auquel tous, en règle générale, peuvent participer, à condition d’être dotés des qualités nécessaires. Institution universelle du Mandé, la donsoton n’est pas la même partout. Dans le haut Niger guinéen par exemple, elle est organisée au niveau du dugu, mais parfois aussi au niveau du sokun, et renferme des aspects initiatiques qui justifient d’une certaine façon le terme qui la définit en français : confrérie. On devient chasseur après une période d’apprentissage, pendant laquelle l’élève, donso karandé, ne peut chasser tout seul, mais est tenu d’accompagner son maître, le chasseur expérimenté donso karamo. L’apprentissage peut durer longtemps et cesse quand le décide le maître. Les donso karamo choisissent parmi leurs pairs le donso kun, le chef de la ton, un chasseur particulièrement habile, généreux, capable de prévenir les luttes et donc impartial, et surtout doté d’un pouvoir mystique qu’il exerce sur wula pour rendre la chasse propice et éloigner les dangers de l’espace inhabité. Le donso kun conserve son rôle tant que l’assemblée des donso karamo lui reconnaît les qualités pour lesquelles il avait été choisi. Il exerce ses prérogatives de différentes façons : il donne des conseils, les autorisations pour aller chasser, il assure, par sa prière et ses pouvoirs surnaturels, la prospérité à la ton et à chacun de ses membres. En échange, il a droit au respect des donso et à une partie du butin de chasse. Enfin le donso kun est l’officiant de la cérémonie annuelle d’ouverture de la chasse à laquelle ne peuvent participer que les membres de la ton. La cérémonie est dédiée au frère de Sundjata, Manden Bori, le premier et le plus important des donso, auquel on demande aide et protection [23]. Une autre figure de la donsoton du haut Niger est le donso kemo, représentant de la confrérie auprès du village et son porte-parole dans les réunions qui concernent wula. En dernier lieu, certaines donsoton possèdent leur séréwa, qui peut être ou non chasseur, chargé de raconter les gestes de la ton et les entreprises individuelles des chasseurs, de chanter les louanges de la donsoya, d’animer les veillées funèbres en l’honneur d’un donso karamo.

À travers l’initiation aux mystères de la chasse, l’apprentissage des techniques, la participation à la vie de la ton, le partage des valeurs de la donsoya [24] et, bien entendu, la pratique cynégétique concrète, le donso prend conscience de son statut social, dont les racines se situent tant dans la tradition mythique que dans la tradition historique. Les grands du Manden, en commençant par Bori, sont des héros de chasse : Sundjata peut vanter, parmi ses titres, la prestigieuse appellation de simbon, un grand chasseur, qui appartient précisément à l’ordre fondé par son grand-père, Mamadi-Kani ; Tiramanghan, le fondateur mythique du Gabu, est un Traoré, le clan des chasseurs, un des seize clans qui donnent naissance au Mandé malien ; Biton Kulibaly, le fondateur du royaume plus tardif de Ségou, est lui aussi un donso, destiné à devenir ma fa donso, chasseur d’hommes, et donc guerrier (Kesteloot, 1980 : 527). Mais le donso n’a pas seulement une référence mythique. Il représente aussi l’élite des armées mandé, cette élite guerrière qui, par sa fidélité inconditionnelle au mansa et par l’honneur au combat, bâtit les valeurs qui font de lui un toti, homme libre, preux et loyal, incomparablement supérieur au sofa qui, bien que fidèle et vaillant soldat, reste un esclave.

Statuts ambigus de la violence organisée : dunya-mara, une cosmopolis mandingue ?

La métamorphose de la violence accompagne donc la transformation de l’espace en territoire et le passage de wula vers dugu. Mais avant cela encore, la violence apparaît comme un facteur constitutif de dunya – le monde terrestre en tant que tel [25] –, l’élément qui en accompagne la naissance, l’accoucheuse qui permet de définir wula, le monde des hommes, à partir de quelque chose qui le précédait et qui était de toute évidence un univers pré-humain [26].

Dans sa recherche sur la kumaba mandingue, Camara aborde le thème de la genèse de ce monde qui certes n’est pas encore pleinement humain, mais qui est disposé toutefois à accueillir l’homme, à condition que ce dernier agisse de façon responsable. Dans son dernier livre (2001) sur les parcours initiatiques du mandé sénégalais et de la haute Guinée, la naissance du monde est considérée non pas comme une création [27], mais plutôt comme un accouchement : les forces en présence sont difficiles à définir, et on ne sait pas, en réalité, pourquoi les dynamiques du changement s’activent en vue de la constitution du monde terrestre sub specie de dunya, au sein duquel il faudra procéder à la définition des différents espaces : wula, dugu, mara. La cosmogonie décrite par Camara évoque précisément une souffrance qui accompagne l’accouchement du monde, souffrance au sein de laquelle s’entrecroisent les parcours constitutifs de l’ordre d’un côté à travers la parole, et de l’autre, précisément, à travers la violence.

S’il est vrai que le champ de la vie (balokena) est ensemencé par la parole, celui-ci produit toutefois des actes (idem, p. 35). C’est ainsi que, dans ce mystérieux réservoir de possibilités qui précède le monde, un mouvement engendré par la capacité d’éprouver des sentiments (la compassion, l’amour clair, etc.) alors qu’il déploie l’étendue dans sa vacuité primordiale, instaure une distinction cruciale entre l’univers des symboles qui contient en soi la lumière, et celui des choses, opaque et donc mensonger. Dans ce processus de formation de l’étendue – terme géographique premier [28] – apparaissent les premières articulations entre village céleste (santoso), village terrestre (dugumaso) et village du milieu (talanteemaso). Mais à ce stade, déjà, c’est la dénomination, l’énonciation des dugurentogolu, les noms vrais et secrets, qui « irriguent le lieu vacant des existences qui arriveront », et préparent balokena.

La parole est donc inévitablement le principe ordonnateur de l’étendue qui se prépare à devenir dunya et donc wula. Mais dans ce parcours perdurent la souffrance inouïe de l’accouchement du monde qui sera humain, l’affrontement douloureux des pulsions, la réfraction angoissante et incessante des états émotionnels sur des états plus matériels (la compassion, l’amour, la lumière, l’eau, etc). D’une certaine façon, la violence de la genèse préfigure la violence liée aux événements qui se produiront dans le nouveau monde et les formes que celui-ci prendra – c’est-à-dire l’histoire et la géographie de l’être humain – car elles seront en dernière analyse le produit d’une impressionnante lutte des désirs, destinée à bouleverser sans cesse tout pouvoir propre au monde humain.

La tradition que nous venons d’évoquer indique que la violence est une nécessité cosmogonique, inhérente à la naissance même du monde terrestre. Aussi, pourrait-on dire, qu’elle accompagne chaque naissance et en particulier chaque détermination géographique destinée à former dunya et à refléter et à soutenir l’action humaine, l’action sociale. La situation est plus problématique quand il s’agit d’instaurer la mansaya et, en même temps que cette dernière, ce qui la compose et lui donne sa consistance, c’est-à-dire mara, le lieu politique. On retrouve ici le problème qu’avaient déjà abordé les stoïciens, à savoir la réalisation d’une cosmopolis, en établissant un lien entre l’ordre de l’univers (cosmos) et celui de la polis, c’est-à-dire l’espace politique (Turco, 2004b). Nous essayons donc d’indiquer par dunya-mara cette cosmopolis mandé, en convoquant à nouveau la violence comme instrument de cette nouvelle discipline géographique du monde. Une fois encore, c’est l’épopée de Sundjata qui donne un fondement concret à notre raisonnement. Car c’est la très belle tradition de Kamisoko, traduite et présentée par Cissé (Cissé et Kamisoko, 1988), qui explique la nécessité de la politique, comme le fait remarquer à juste titre Meillassoux (1988 : 143) [29]. Sundjata aborde le problème de la sécurité du Mandé pré-malien, dans lequel des procédures fasiya, pré-politiques donc, visent à légitimer l’action publique. La question est particulièrement épineuse, puisqu’il s’agit d’un côté de préserver la liberté du Mandé des visées de Somaoro Kanté, souverain des Sosso, et de l’autre, d’extirper le fléau du brigandage. Celui-ci n’a pas pour seul but de s’accaparer des biens, mais plutôt d’enlever des individus pour les vendre comme esclaves dans le cadre de la traite transsaharienne. Car, conformément à une pratique connue au Soudan depuis le Xe siècle (Cuoq, 1975 : 69), l’enlèvement et la vente de prisonniers ne se font pas contre des étrangers, mais dans le Mandé même, y compris, de façon anonyme, entre habitants du même village et parfois entre membres de la même famille. Sundjata scelle une alliance entre toutes les dugutigiya mandingues [30] et attaque Somaoro, dont il met les armées en déroute à la bataille de Kirina (1235). Le Mandé mansal, c’est-à-dire la constitution politique de l’espace mandingue, naît d’un acte de violence organisée, et c’est là le sens de l’expression Kelè le ka Mandé lo : c’est par la guerre que le Mandé s’est construit. Néanmoins, comme c’était déjà le cas lors de la domestication de wula, il ne s’agit pas d’une violence aveugle, mais d’un usage réfléchi de la force à des fins positives : Sundjata est le condottiere d’une horoya kelè, d’une guerre défensive et donc juste. C’est suite à la se-nko (victoire) contre Somaoro, précisément, que Sundjata demande à ses pairs de l’élire comme souverain d’une fédération stable de dugutigiya, afin de garantir la paix et d’éliminer le brigandage esclavagiste, c’est-à-dire la forme la plus odieuse de siakelè (la guerre ethnique, la guerre civile), de dugulenkelè (la guerre entre collectivités implantées, entre villages), ou même de fadenkelè (la guerre intestine) [31]. « Tu as éloigné la guerre de nos maisons, c’est pourquoi nous renonçons à notre pouvoir et te proclamons niyamoko » : voilà comment Kamisoko (Cissé et Kamisoko, 1988 : 42) réfère aux propositions des dugutigi. Tel est l’acte de naissance du Mandé mansal et donc du mara.

Mara est avant tout une forme de pouvoir. Il évoque non seulement une capacité, mais aussi un droit et un engagement responsable, intimement liés à l’éducation, c’est-à-dire un pouvoir de commandement conscient de ses prérogatives et de ses limites. Dans la pensée politique mandingue, mara exprime l’idée de pouvoir certainement plus complexe, d’autant plus que le terme n’évoque pas seulement une qualité personnelle ou institutionnelle, mais devient un désignateur géographique dès qu’il indique un territoire politique : de façon plus spécifique, le territoire politique de Sundjata et, par extension, du mansa. Mara est donc le pouvoir politique dans son expression institutionnelle la plus élevée, dont les conditions d’exercice sont, précisément pour cela, les mieux disciplinées. En même temps, il s’identifie avec le cadre spatial de son propre exercice. Ceci produit deux effets importants. Le premier concerne l’affirmation d’une qualité spécifiquement politique du territoire, indépendamment de l’existence éventuelle d’autres pouvoirs sur ce même territoire. Telle est l’essence de la dialectique fasiya-mansaya dont nous avons parlé plus haut. Le second effet concerne ce que nous voudrions appeler, pour reprendre un terme ratzélien, le Raumsinn, le sens de l’espace mandé. Celui-ci se fonde, dans son expression pré-impériale (et donc, sous de nombreux aspects, pré-politique) sur une figuration par points (les so, les villages) plus ou moins reliés par des lignes qui règlementent les relations les plus diverses (confédérations, alliances, échanges), mais comme dépourvue d’extension en surface : au début, comme le dit Kamisoko (Cissé et Kamisoko, 1988 : 281), le royaume de Sundjata part « du fleuve Woyo-Wayan-Ko et arrive au pied du fromager de Kouroussa ». Celui-ci se présente purement et simplement comme un espace vectorialisé, parcouru par une ligne de force qui le représente et le décrit : du cours d’eau à l’arbre. Avec la création de l’empire, l’espace cesse d’être purement linéaire et acquiert une consistance zonale. Il s’agit d’un côté d’une aire isotrope, investie dans son intégralité par le pouvoir mansal. D’un autre côté, elle assume l’aspect d’une étendue délimitée en chaque point – au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, précise encore Kamisoko – nommée, organisée en structures dont les statuts et les fonctions varient : domaines de la couronne, provinces, États vassaux. Ce qui reste intact, c’est la haute fonction du fleuve Niger en tant que facteur symbolique de structuration du Mandé : le Mansa Ba n’est pas seulement un matigi, seigneur des hommes, mais aussi un jitigi, seigneur de l’eau [32].

Lorsqu’elle se concrétise dans le mara, la mansaya exprime le pouvoir dans sa plénitude politique : celui-ci est héréditaire et se caractérise par sa modération, sa sensibilité aux traditions et son souci de la justice. Respectueux de la légitimité fasiya et des prérogatives qui y sont associées, la Mansa Ba imprègne de soi le Mandé et lui donne son statut de mara, un territoire en quelque sorte surdoué puisqu’il ne subit pas, mais jouit de l’autorité du souverain. De fait, le mara est un espace de paix et de sécurité, mais aussi l’élément de base d’une géographie prospère, un lieu où la traite des esclaves qui affligeait la société pré-malienne n’existe plus (et il faut voir là un élément décisif de civilisation), où les circuits commerciaux ont été rétablis et stabilisés et où, enfin, on peut se consacrer à l’activité principale mandé, l’agriculture. C’est ainsi que Sundjata, qui règne du haut de son trône sur un empire riche et fort, sait écouter l’humble exhortation d’un vieux sage qui dit : « Fais abattre les arbres, transforme la forêt en champs cultivés, et c’est alors seulement que tu deviendras un vrai roi » (Delafosse, 1972 : 182). C’est là l’essence même du passage de l’état de nature à l’artefact humain, en vertu duquel un roi devient le souverain authentique parce qu’il élimine la précarité, il crée les conditions de stabilité pour son peuple et peut fonder les instances qui en accompagneront le développement civique. C’est sur cet aspect que s’achève la physionomie conceptuelle du mara. La reprise des activités culturales est le signe définitif d’une grandeur qui ne peut appartenir qu’à celui qui règne sur l’espace politique [33] : celui qui éloigne le besoin, le fléau de la faim, et s’impose comme un constructeur de pérennité. Si le Mandé est éternel, comme on le dit chez les Mandingues, c’est parce que le maratigi s’en fait le gardien.

Ségou : de la tègereya à la kelètigya

À la lumière de tout ce que nous venons de dire, on peut apprécier pleinement la signification culturelle, historique et géographique du royaume de Ségou (figure 4). Disons que, déjà à partir du XVIIe siècle, et plus encore au cours du XVIIIe, la demande pratiquement inépuisable d’esclaves pour le commerce atlantique crée dans toute l’Afrique de l’Ouest une régression de la vie politique et surtout une dégradation de l’espace politique, marqué par l’affirmation de la violence organisée et de la guerre comme instrument principal pour se procurer des esclaves (Turco, 1986 : 139).

Figure 4

Le royaume de Ségou

Dans le Mandé post-malien, formé dans la vallée centrale du Niger de villages isolés (so) et de petites dugutigiya, la traite européenne des esclaves provoque une situation d’instabilité et d’insécurité dans les familles mandingues, comme c’était jadis le cas dans le Mandé pré-mansal avec la traite transsaharienne d’origine arabo-islamique. Maintenant comme précédemment, pour enlever des êtres humains destinés à la vente, on recourt au brigandage (tègereya) qui régne [34] sous deux formes : jadoya et soboli (Bazin, 1975 :146). La première concerne le petit brigandage, individuel ou de groupes isolés qui se constituent en vue d’une action ponctuelle puis se dispersent. La seconde forme en revanche est composée d’une ton, selon l’appellation à Ségou d’une troupe importante (plusieurs dizaines) de brigands aux ordres d’un chef (tontigi) qui sont, de manière permanente, des prédateurs. Maamari Kulibali, surnommé Biton, autrefois donso solitaire, devient précisément un tontigi qui, grâce au succès de ses actions violentes et à sa ruse [35], acquiert une force croissante (il s’agit de fanga, la force brutale, la simple capacité de coercition physique) et finit par établir un pouvoir étatique (fanga ke) : Biton prend le titre de faama et établit sa résidence à Ségoukoro (l’ancienne Ségou). C’est ainsi que naît, vers 1720, le royaume de Ségou, dont Mungo Park (1996) décrira certains traits caractéristiques vers la fin du XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, la phase d’expansion s’achève : les armées de Ségou sont battues par les Peuls du Macina, qui amputent le royaume de ses territoires orientaux. Une nouvelle dynastie, avec à sa tête Ngolo Jara, prend le pouvoir et le gardera jusqu’à l’arrivée des armées jihadistes toucouleurs d’Omar, en 1861 [36].

L’affirmation de la faamaya de Biton, bien qu’elle règle le problème de la tègereya – et nous verrons de quelle façon particulière elle le fait – se limite à déplacer vers l’extérieur son activité prédatrice, en instaurant une condition belliqueuse continue, une kelè permanente qui justifie pour Ségou, d’après Bazin, l’appellation d’État guerrier (Bazin, 1982 ; Roberts, 1987). La faamaya de Ségou est quelque chose de très différent de la mansaya de Sundjata. Par ailleurs, comme le remarque Meillassoux (1998), Biton et après lui Ngolo apparaissent sur la scène publique comme venant de nulle part, car ils n’appartiennent pas à un clan qui leur donne un rang ou du moins légitime leurs prétentions au pouvoir. Être sans passé condamne en quelque sorte à être sans avenir : comme l’écrit Bagayogo (1989), si la mansaya est héréditaire (on la reçoit et elle peut être transmise), la faamaya est conquise : ce qui fait des dynasties de Ségou de faibles sources de légitimation, puisqu’à la mort de chaque faama, le prétendant à la succession doit prouver sa sebaya (puissance).

En outre, le fait de venir de nulle part constitue en soi une rupture avec la tradition, un défi au principe socialement fort de l’ancienneté. La primauté de moba (vieillard, sage) est remplacée par une nouvelle valeur, celle de la force physique et de l’ardeur au combat que, bien entendu, les hommes âgés ne possèdent plus mais que l’on trouve chez les kamalen, les jeunes réunis dans la ton.

Biton, du reste, ne combat pas le brigandage, mais le pratique. S’il l’élimine, il ne le fait pas comme Sundjata, en décrétant purement et simplement qu’il est illégal, mais en obtenant des so et des dugutigiya – qui veulent se protéger des incursions de ses tonden (les membres de sa troupe) – un droit de compensation, nisongo. C’est donc la peur de la prédation qui pousse les collectivités mandingues à reconnaître l’autorité du faama ; et cette peur se retournera contre elles puisque la menace d’un acte de prédation toujours possible a pour fonction d’annuler toute velléité d’insubordination. Au fil du temps, les tributs versés aux dynasties de Ségou à titre de nisogi deviennent de moins en moins importants. En revanche, d’autres types de prestation augmentent, comme l’envoi d’effectifs en cas de guerre. Et c’est ici que se pose la question fondamentale des jon, et du poids global de la jonya dans le royaume. Le passage, si on peut parler ainsi, du banditisme interne au banditisme international, suppose l’institutionnalisation de la kelè comme base d’un mode de prodution spécifiquement étatique à Ségou. On fait la guerre pour obtenir des prisonniers qui deviendront des esclaves. D’après la reconstitution de Bazin (1982), chaque kelètigya (expédition guerrière) produit une grande quantité d’esclaves [37] : les deux tiers d’entre eux et parfois même la moitié vont au faama, tandis que les autres reviennent à ceux qui ont participé à l’expédition guerrière. Les jon qui vont alimenter le trésor royal prennent eux aussi trois orientations principales : i) la vente, effectuée directement par le faama à des marchands de passage (Jula, Mauri), ou dans les villages maraka qui sont aussi des centres marchands [38], ou encore en acheminant par voie d’eau des groupes vers les grands centres commerciaux comme Bamako, Kangaba et Kankan ; ii) la redistribution, qui suit différents canaux, soit la famille, le réseau de clients – surtout jali, conseillers, mori, ou des sages islamiques chargés de veiller sur la baraka du souverain – et aussi les unités chargées de garantir la production agricole destinée à satisfaire les exigences de la cour et surtout des foroba-jon, les esclaves publics, c’est-à-dire ceux qui sont au service de la couronne ; iii) enfin, les esclaves attribués précisément au foroba-jon. Destinés au renfort des armées royales, ils sont en réalité la vraie force du faama et deviennent ainsi la nouvelle ton, la ton-jon qui remplace la ton de brigands des origines. Parmi les foroba-jon, on choisit ensuite les redoutables sofa, le corps spécial chargé de la garde du palais.

L’État guerrier et son mode de production se projettent sur le terrain en une organisation territoriale spécifique. Tout d’abord, les frontières du royaume sont indéterminées et mobiles, par rapport à la force dont le faama peut disposer pour garantir son pouvoir. Au sein du royaume, s’affirme ensuite non pas tant une organisation de type administratif mais plutôt une organisation fonctionnelle des villages. Si le centre de la bamanaya (la société bambara) est le faama, le pivot géographique du système est évidemment Ségou, le siège du souverain. La capitale est entourée de villages où sont installées des garnisons d’esclaves, appelées de ce fait ton-jon. Chacun de ces villages ton-jon est entouré de petits villages de culture (cikédugu), habités par des horon et des jon (y compris les femmes, jonmuso), chargés de l’approvisionnement. On trouve ensuite les villages maraka, déjà cités, dont certains – particulièremennt importants – comme Sansandin, possèdent des marakadugu satellites (Togou, Bousen) ainsi que des cikédugu spécifiques. Les villages, plus nettement politiques et répandus dans tout le centre du royaume, s’appellent dendugu (littéralement : villages des fils) et c’est là que sont implantés les princes de lignage royal. Nous trouvons enfin les villages dont les chefs sont désignés spécifiquement par le faama, car ils le représentent, et qui exercent donc un certain pouvoir sur l’habitat environnant.

L’importance croissante des jon dans le cadre de la bamanaya, le perfectionnement de la kelè en tant que machine productive qui peut compter sur des dispositifs territoriaux de plus en plus fonctionnels ne font qu’accroître le malaise collectif et le décalage des institutions mandingues. Dans un royaume où la guerre est le destin de chaque cèfarin, de tout homme courageux, qu’il soit libre ou esclave, le souverain devient Kelè Mansa, un polémarque [39] ; l’espace politique régresse et devient alors simple cadre d’exhibition et d’exercice d’un pouvoir exclusivement fanga. La légitimation fasiya, que Samory lui-même respectera, est annulée par la faamaya bambara qui, négligeant la reconnaissance mutuelle des sources de légitimation, vide le code mansal du noyau dur qui avait garanti pendant des siècles la force et la stabilité de la politique.

Entre guerre et pouvoir : la territorialité comme instance morale

Dans l’horizon culturel mandé, le concept de guerre se détache avec une puissance et une complexité tout à fait remarquables. C’est sous le signe de la violence, même disciplinée, que se produisent les grands événements et en particulier ceux qui sont destinés à créer les contextes territoriaux dans lesquels l’homme mandingue peut mener sereinement son existence personnelle et déployer pleinement son destin historique. Dunya, le monde terrestre, prend petit à petit le sens de maison de l’être humain, tout d’abord en tant que wula, puis en tant que dugu, enfin en tant que mara : le Mandé est le lieu où, précisément, ces trois formes de l’espace géographique se conjuguent de façon harmonieuse.

Une problématique cosmopolitaine se reflète dans la pensée politique et dans la pratique sociale mandingues. Au sein de cette problématique, se définit petit à petit l’idée qu’il existe un exercice de la violence, et par extension une pratique guerrière, destinés à – et indispensables pour – fonder une territorialité civile. Cette idée peut subir deux déformations, l’une idéologique, l’autre historique. Il est vrai en effet qu’il existe des guerres que l’on peut facilement définir comme justes (la guerre défensive horoya kelè, la guerre menée pour prévenir les conflits civils). Il est cependant tout aussi vrai qu’une kelè, déclarée pour des raisons d’expansion, si elle se résoud en une diffusion de l’ordre mandé – et donc en un élargissement de cette très précieuse qualité géographique des surfaces terrestres qu’est le mara – finit aussi par être idéologiquement légitimée. Du point de vue historique d’ailleurs – et il s’agit là de la seconde déformation – on a vu que l’autorité faamaya peut faire de l’ordre une valeur absolue et de la soumission totale son corollaire éminent [40].

Dans le Mandé, on établit une distinction nette entre celui qui détient le pouvoir et celui qui en est dépourvu : le premier, qu’il soit fangatigi ou maratigi, ne possède pas seulement un attribut, mais il est surtout habilité légitimement à exercer un pouvoir ; quant au second – fangatan, maratan –, il est certes dépourvu de pouvoir, mais plus radicalement encore, il n’a aucun titre pour l’exercer légitimement [41]. Par ailleurs, la titularisation des tigi est loin d’épuiser entièrement l’instance profondément morale contenue dans les expressions qui indiquent le pouvoir. Ce dernier peut être exercé en effet par celui qui y a droit d’une manière juste, ou bien par abus : dans ce cas, le pouvoir reçoit une qualification négative et devient diagoya (coercitif), diugu (erroné), dialan (aride). C’est à la politique, en définitive, de faire la médiation entre les usages plus ou moins ouvertement instrumentaux auxquels se prête le discours sur la guerre, pour empêcher que la territorialité soit à nouveau ravalée en deçà de la cosmopolis, vers les formes les plus primitives et redoutables du monde des humains.

Parties annexes

Annexe

Glossaire

Almami : Guide religieux (islamique) ; titre désignant Samory.

Badenya : Ensemble des relations entre frères, fils d’une même mère (ba) et d’un même père.

Balokena : Le domain de la vie, au sens propre (biosphère) et métaphorique.

Balé : Dans le patrimoine des connaissances de la donsoya, c’est le lieu où les animaux s’abreuvent.

Bamanaya : La société bambara.

Baraka : La vertu.

Binyoro : Un type de clairière herbeuse.

Biranya : Parenté par alliance.

Cèfarin : Homme courageux.

Cikédugu : Emplacements, hameaux, villages de culture.

Deliké mansa : Le roi-supplice.

Demba : Noyau familial composé d’une seule épouse et de ses fils.

Dendugu : Littéralement, villages des fils ; c’est là où sont implantés les princes de lignage royal à Ségou.

Diagoya : (Le pouvoir) coercitif.

Dialan : (Le pouvoir) aride.

Diugu : (Le pouvoir) erroné.

Doko : Fils cadet.

Donko : Dans la classification des connaissances mandingues, désigne la technique, le savoir-faire.

Donni : Connaissance philosophique.

Donso : Le chasseur, qui peut être élève (karandé) ou maître (karamo).

Donsoton : C’est la ton des chasseurs, dont le chef est le donso kun et le porte-parole est le donso kemo.

Donsoya : La chasse, la condition de donso.

Dugu : Implantation ; le lieu habité ; la maison ; le territoire.

Duguba : Le grand (ba) dugu ; le Manden.

Dugukunnasigi : Dans les empires samoriens, les représentants des kelètigi installés dans les nouvelles unités territoriales soumises à l’autorité de l’Almami Samory.

Dugutigi : Le chef de dugu.

Dugukolotigi : Le maître de terres.

Dugulenkele : La guerre entre collectivités territoriales, entre dugu, entre so.

Dugumaso : Le village terrestre, selon la tradition cosmogonique à laquelle on fait référence dans ce texte.

Dugurentogolu : Les vrais noms qui fondent la topie ; l’institution du lieu ; la dénomination ; la constitution linguistique du territoire.

Dugutigiya : Alliances de dugu.

Dunya : Le monde terrestre.

Fa : Le père.

Faama : Celui qui est doté de la force (contraction de fanga et ma).

Faamaya : L’autorité basée sur la force.

Fadenkele : La guerre intestine.

Fadenya : L’ensemble des relations entre frères, fils (den) d’un même père (fa) mais de mère différente.

Fanga : La force.

Farinya : L’autorité basée sur la sagesse (des ancêtres : farin).

Fasiya : L’autorité lignagère.

Foroba-jon : Les esclaves publics.

Fua : Autre type de clairière herbeuse.

Fuulu faala : L’espace potentiel, l’espace qui ne s’est pas encore déployé selon la tradition cosmogonique à laquelle on fait référence dans ce texte.

Hera : La paix.

Horon : La couche supérieure des hommes libres.

Horonya : La condition de horon.

Horoya kele : La guerre défensive et donc juste.

Jali : Griot, chantre.

Jama : Assemblée, groupe clanique.

Jamana : Le territoire d’un jama.

Jamu : Le nom clanique qui désigne les descendants d’un moké.

Jitigi : Seigneur de l’eau.

Jon : Esclave.

Jonmuso : Femme esclave.

Jonya : L’esclavage, le système esclavagiste, la condition d’esclave.

Kamalen : Les jeunes de la ton.

Karanke : La caste de ceux qui travaillent les peaux.

Kelè : La guerre.

Kelè mansa : Le roi-guerrier, un polémarque.

Kelètigi : Chef de guerre.

Kelètigya : Expédition guerrière.

Kodo : Fils aîné.

Kotu : La forêt-galerie.

Kulé : La caste de ceux qui travaillent les matières végétales.

Kuma : La parole ; kumaba est la grande parole, le savoir profond ; kumatigi est le maître de la parole.

Lada : La forme de la parole, la parole codifiée.

Ma : Homme, seigneur, Dieu.

Maabo : Les tisserands.

Ma fa donso : Chasseur d’hommes, guerrier.

Mansa : Roi.

Mansamuso : Le roi-femme.

Mansaya : La royauté, l’autorité politique.

Mara : L’espace politique.

Maraka : Village spécialisé dans la vente des esclaves dans l’empire de Ségou.

Marakadugu : Village satellite d’un maraka.

Maratigi : Seigneur du mara.

Marfalajon : Esclaves de guerre les esclaves nés des fusils.

Matigi : Seigneur des hommes.

Moba : Vieillard, sage.

Moké : L’ancêtre légendaire d’un jamu.

Mori : Conseiller.

Nisongo : Droit de compensation.

Nyamakalaya : Le système des castes, la condition de personne castée.

Niyamokoya : L’autorité.

Niyamoko : Celui (moko) qui vient devant, le chef.

Nodu : Le territoire entourant le village, sur lequel ce dernier exerce sa pleine juridiction.

Numu : La caste de ceux qui travaillent le métal.

Sanogo : Cultivateur.

Santoso : Le village céleste, selon la tradition cosmogonique à laquelle on fait référence dans ce texte.

Sebaya : Puissance.

Senaya : Polygynie.

Sene : L’ensemble des champs villageois, cultivés ou en jachère.

Se-nko : La victoire.

Séréwa : Le chantre de la donsoton.

Siakelè : La guerre ethnique, la guerre civile.

So : Le village.

Sofa : L’esclave-soldat.

Sokun : Le village réticulaire.

Talanteemaso : Le village du milieu, selon la tradition cosmogonique à laquelle on fait référence dans ce texte.

Tègereya : Brigandage (tegere, brigand), dont les formes les plus pratiquées à Ségou sont jadoya et soboli.

Ton : Corps réglementé, fondé sur la compétence ; le chef de la ton est le tontigi.

Ton-jon : Une ton d’esclaves à Ségou.

Tu : La forêt dense.

Wula (wa) : Espace naturel, dont le statut varie en fonction de la localisation par rapport au dugu ; dans sa signification d’espace sauvage, il s’apparente à des désignateurs tels que dan, fodo (foro), kongo.

Yeren : La couverture forestière clairsemée.

Notes

-

[1]

Le terme basique indique ici tout ce qui est associé aux cultures, aux institutions, aux techniques de la tradition négro-africaine, dont les racines sont précoloniales et souvent préislamiques.

-

[2]

Nous exprimons toute notre reconnaissance aux nombreuses personnes qui nous ont aidé à comprendre les conceptions politiques mandingues et les étroites relations que celles-ci entretiennent avec la territorialité : kumatigi, donso et séréwa, dugutigi, dugukolotigi, almami (imam de village), moba. Dans nos souvenirs, une pensée spéciale va aux interprètes ainsi qu’aux étudiants européens et africains qui ont travaillé avec nous dans les villages. Laye Camara, à nos côtés pendant dix ans au Mandé, a été un véritable médiateur culturel. Le fil rouge de la jali, la parole mise en musique, a accompagné cette expérience de recherche : à partir des gestes de Fodé Kaba, chantées par le griot de Kolda, en Casamance (Sénégal, 1983), en passant par celles du royaume de Kong, chantées par des musiciens jula dans la longue nuit d’une fête de mariage sénufo à Kohrogo (Côte d’Ivoire, 1986), pour finir avec les événements apocalyptiques de la destruction de Kansala, chantés par le griot de Gabu et ses deux épouses (Guinée Bissau, 2005). À Kolda, nous nous trouvions avec Candida Ciaccio, à Kohrogo avec Miriam Odd Ambrosetti : c’est à leur souvenir que nous dédions ce travail, ainsi qu’à celui de Falaye Oularé, dougoutigi de Dalafilany (Guinée Conakry), maître de savoirs essentiels.

-

[3]

L’activité guerrière devient, effectivement, le pivot d’une véritable formation sociale qui, dans la perspective évoquée par Goody (1971), donne à la politique un rôle de médiation entre l’activité de production et l’activité de destruction.

-

[4]

La famille mandé comprend différentes langues, dont le malinké, le bambara et le jula.

-

[5]

Du point de vue linguistique, Mali équivaut à Mandé, puisqu’il a le même son que le terme par lequel les Peuls désignent le Mandé dans leur langue, le pulaar.

-

[6]

Mais duguba signifie aussi terre mère à cause du double sens de ba, adjectif (grand) et substantif (mère) : une ambivalence non négligeable.

-

[7]

Dans le cadre des classes libres, horon, on trouve une couche supérieure (les hommes de la terre, les paysans : simplement bamana – ou bambara – à Ségou) et une couche inférieure nyamakala, composée de castes destinées à l’exercice des métiers (numu, ceux qui travaillent le métal ; karanké, ceux qui travaillent les peaux ; kulé, ceux qui travaillent les matières végétales ; maabo, les tisserands) ou à l’exercice de la parole, mise en musique (jali) ou simplement dite, chantée (fina). À celles-ci s’oppose la classe jon, les esclaves dont la condition varie d’ailleurs selon leur mode d’acquisition et selon leur position générationnelle dans l’état d’esclavage. Bien qu’elles soient relativement autonomes, ces classes entretiennent des relations réciproques extrêmement complexes, du point de vue tant fonctionnel que social et politique. D’ailleurs, s’il est vrai que la suprématie horon est incontestée et fondée sur les valeurs de la horonya, il n’est pas certain que la liberté garantisse aux nyamakala une position sociale supérieure aux jon. En effet, ces derniers, contrairement aux premiers, peuvent faire tout ce que font les horon, et donc se consacrer, si leurs maîtres le leur demandent, non seulement aux activités agricoles mais également au commerce et même au métier des armes (pratique institutionnalisée, surtout à Ségou, comme on le verra plus loin). Quoi qu’il en soit, nyamakala et jon partagent les caractéristiques communes de la société mandingue et ont pour point de repère principal l’horizon axiologique horon, marqué par un ensemble de valeurs morales, telles l’ardeur au combat, le sens de l’honneur, la réserve, le respect des convenances dans les comportements publics, la fierté de leur propre jamu, leur nom clanique.

-

[8]

C’est l’esprit qui domine le Gbara, c’est-à-dire l’assemblée constituante des clans mandingues qui s’est tenue dans la plaine de Kouroukanfouga, près de Kangaba. Il est important d’observer que l’attachement mandingue aux valeurs communautaires est précisément réaffirmé au moment où la culture mansale atteint son sommet avec Sundjata, qui assume – et ce n’est pas un hasard – le jamu de Keita, « celui qui prend toute chose » et qui est donc donc le seigneur de tout (Dieterlen, 1955 : 40).

-

[9]

Le lieu politique s’organise en structures qui peuvent devenir des États ou des empires, plus ou moins complexes sur le plan administratif. Ces formations géographiques, inexistantes auparavant, qui indiquent précisément la valeur politique du territoire, sont étroitement associées à des structures économiques : il s’agit des circuits d’échange, qui touchent aussi bien le commerce proche que le commerce éloigné (transsaharien, transocéanique). En fait, les structures marchandes sont dans une certaine mesure à l’origine même du processus qui pousse à l’autonomie de la fonction politique dans la société mandingue. Elles sont alimentées par les influences de l’Islam et restent fondamentales pour le fonctionnement et la reproduction des structures mansales. Voir à ce sujet les grandes descriptions de Mauny (1961), Person (1975[1968]), surtout tome I, chapitres III et IV. Selon une autre perspective, lire la brève synthèse de Stewart (1979).

-

[10]

Person (1975 [1968] : 67) rappelle que, parfois, c’est effectivement le maître de la terre qui préside la cérémonie d’intronisation.

-

[11]

Si l’on tient compte des différentes tendances – parfois opposées – qui ont marqué la géographie politique du Mandé depuis la crise du Mali, on comprend que les choses ne sont en fait pas si simples et que les rapports entre fasiya et mansaya ne sont pas toujours clairs ni coopératifs. C’est ainsi que les deux sources de légitimité hiérarchique doivent être considérées comme des archétypes entre lesquelles – dans les circonstances concrètes locales et historiques – s‘établit un équilibre qui se nourrit d’ambiguïté et souvent de mélanges bien réels. L’autorité fasiya peut ainsi être invoquée pour renforcer une légitimité mansaya souvent taxée de précarité institutionnelle. L’autorité mansaya peut à son tour servir à affaiblir une fasiya qui, trop forte, tend à faire coïncider les deux ordres de légitimation uniquement à son avantage. Il faut aussi souligner que les deux ordres de légitimation ne sont absolument pas monolithiques, puisque chacun d’eux présente de fortes potentialités de fluctuation. Quand celles-ci prennent l’aspect d’un conflit par exemple, se créent les conditions particulières pour que fasiya et mansaya perdent leurs particularités et tendent à s’annuler l’une dans l’autre.

-

[12]

Je n’aborderai pas ici la connotation almamiale de l’autorité qui, en Mandé pré-colonial, indique un élément religieux du pouvoir d’origine islamique (al-iman, le guide) : Samory prend successivement le titre de kelètigi (condottiere), faama et enfin almami. À partir de ce moment-là (1874), tout en restant le chef suprême des armées jula, il ne participera plus directement aux combats (Peroz, 1889 : 398).

-

[13]

La tradition veut qu’il ait été fondé aux environs de 1240 par Tiramaghan, cousin de Sundjata et certainement le plus puissant des condottieri (kelètigi) du Mansa.

-

[14]

Je ne cite ici qu’une petite partie de l’abondante bibliographie sur le Gabu : Carreira (1947), Caroço (1948), Mané (1978) ; Ethiopiques (1981) numéro 28, (numéro spécial consacré au Colloque international sur les traditions orales du Gabou) ; Niane (1989). Au sujet des formations politiques mandé de l’extrême-Ouest africain, on peut lire Quinn (1972).

-

[15]

Kafo signifie réunion, conseil et, par extension, une région soumise à une seule autorité politique.

-

[16]

Jama signifie groupe, foule, un ensemble de personnes, réunion, assemblée, associés au lieu occupé : par extension, donc, groupe, peuple, mais aussi région, pays. Jamana indique par conséquent le territoire sur lequel vivent les gens de…, le peuple de… : c’est-à-dire familles et lignages appartenant au même clan ou à d’autres clans alliés au clan dominant. Les membres de ce dernier, comme ceux des clans alliés, se reconnaissent par leur jamu, c’est-à-dire leur nom clanique : Keita, le jamu de Sundjata, et donc celui du clan royal, est évidemment le plus prestigieux.

-

[17]

Comme le remarque Person (1975[1968] tome II :1018) « le conquérant ne visait pas à bouleverser l’ordre ancien […]. [Son oeuvre] s’adressait surtout aux Mandingues et il voulait la fonder dans le respect des valeurs traditionnelles qui s’incarnaient dans le kafo ». Les dugukunnasigi eux-mêmes, représentants des kelètigi installés (sigi) dans les nouvelles unités soumises, n’avaient aucun pouvoir dans la gestion politique des kafo, mais se limitaient à garantir certaines compétences impériales spécifiques (l’ordre public, la liberté des commerces) et à surveiller l’exécution correcte des engagements pris par les kafotigi à l’acte de la soumission (par exemple, culture du champ de l’Almami et contribution alimentaire, envoi de contingents militaires chaque année, organisation du recrutement de masse en cas d’invasion).

-

[18]

Nodu est le territoire situé hors du village, sur lequel ce dernier exerce sa pleine juridiction : c’est dans le nodu, entre autres, que se déroulent les activités agricoles, l’agriculture étant la principale activité mandingue, sur le séné, c’est-à-dire l’ensemble des champs cultivés ou en jachère.

-

[19]

Dans les différentes régions du Mandé, on trouve à la place de wula (wa), ou à côté de lui, d’autres désignateurs comme dan, fodo (foro), kongo (et dérivés, comme kongo-kolo – l’espace sauvage – et kongo-kolo-ba).

-

[20]

Effectivement, tout ce qui est extérieur au dugu est empreint d’une force mystérieuse, magique, de sorte qu’on ne peut pas s’éloigner du village sans posséder en quelque sorte le principe de cette énergie (Johnson 1986 : 9).C’est là le grand hommage que Naré Maghan Konaté, le père de Sundjata, rend aux moké Traoré, les chasseurs par excellence, lorsqu’il leur dit : « I Dansoko, I Dansoko – Ô vous qui parcourez dan, l’espace sauvage ! – » (Jansen, 1996 : 114). Moké est l’ancêtre légendaire à l’origine du jamu.

-

[21]

Dans le haut Niger, par exemple, les chasses les plus fréquentes s’appellent girilasi et karobemasi (dans un petit rayon), watama e lampanatama (sur de longues distances), felé (la grande battue).

-

[22]

Les Traoré sont les premiers occupants des régions de Kiri, Gagara et Do, qui deviendront par la suite l’espace central de l’empire de Sundjata. Comme le rappelle Cissé (1964 : 175), cela vaut au clan des titres comme : dan soko (ceux qui pénètrent dans l’espace sauvage : dan, comme on l’a dit, est la brousse), dan sira (sentier), dan suba (thaumaturges), dan ba (mères).

-

[23]

Dans l’univers cultuel mandingue on retrouve comme porteurs des valeurs d’union et de purification, Sanen et Kontron (Kondolon), les divinités du panthéon cynégétique étudiées par Cissé (1994).

-

[24]

Le serment d’initiation engage, entre autres, à respecter la filiation de Sanen et Kontron, et donc la fraternité de la donsoton plus que toutes les autres (Cissé, 1964 : 182). Le donso du haut Niger, de son côté, s’engage « à servir Kondolon avant son père ».

-

[25]

Dunya peut aussi avoir la valeur sémantique de ce monde qui s’oppose à l’au-delà, lakira, l’autre monde.

-

[26]

L’élaboration probablement la plus complète, en Afrique occidentale du moins, de ce concept d’un monde mis à la disposition des hommes, apparaît dans la culture baulé (Côte d’Ivoire) où l’espace naturel, exprimé par blo, joue le rôle d’interface entre une antériorité pré-humaine du monde et un après où le monde devient humain grâce au processus de territorialisation (Turco, 1999a).

-

[27]

Comme la création célèbre du mythe cité dans Dieterlen (1955).

-

[28]

Qui a toutefois un antécédent dans le monde pré-humain, dans fuulu faala, l’espace qui ne s’est pas encore déployé (Camara, 2001 : 148). Dans le mythe que cite Dieterlen (1955 : 43), l’expansion est orientée à partir des quatre points cardinaux : Klebi (ouest), Koro (est), Kanaga (nord), Worodugu (sud).

-

[29]

Pour étonnant que cela puisse paraître, l’auteur accepte la thèse que le Mali n’a pas survécu à son fondateur.

-

[30]

On pense qu’il y en avait trente de ces confédérations de villages et chefferies pré-mansales.

-

[31]

En réalité la guerre entre fils (den) d’un même père (fa) : la guerre familiale. Nous évoquons ici une dialectique entre lignages qui s’inscrit précisément dans le cadre de la senaya (polygynie) mandingue. Il s’agit d’une dialectique qui finit par jouer un rôle important dans les rapports familiaux et, par conséqent, sociaux : celle entre fadenya et badenya. La première fait référence aux relations entre frères, fils (den) d’un même père (fa) mais de mère différente : il s’agit de relations qui évoquent la compétitivité, la rivalité et, par conséquent, le conflit. La deuxième, en revanche, fait référence aux frères, fils d’une même mère (ba) et d’un même père, et sont empreintes d’entente et d’harmonie. Il est bien évident que cette dialectique se projette au plan géographique sur une multiplicité d’échelles et, à partir du lu (la résidence de la famille élargie), elle influence toute l’organisation hiérarchique : non seulement l’organisation fasiya, mais aussi l’organisation mansaya. Elle est porteuse de tensions et d’incitations au changement qui obligent la fonction organisatrice des institutions mandingues à se dérouler avec une certaine fluctuation. Par ailleurs, Jansen (1996 : 659) a fait remarquer que l’opposition entre fadenya et badenya n’est pas toujours claire : l’une peut se transformer en l’autre, quand il s’agit, par exemple, de s’allier contre un parent plus éloigné (cousin). Du reste, la correspondance entre badenya et harmonie n’est pas du tout absolue, puisque le demba (le noyau familial composé d’une seule épouse et de ses fils) est toujours le lieu où se manifeste la rivalité entre kodo (aîné) et doko (cadet). Finalement, nous nous limitons à évoquer le fait que la situation se complique quand intervient la biranya, qui correspond à la parenté par alliance, importante elle aussi dans le déroulement des relations sociales.

-

[32]

C’est à travers sa seigneurie sur l’eau que le Mansa, bien qu’il ne soit pas un kumatigi, un seigneur de la parole, subit l’empreinte profonde de cette dernière. Il existe en effet un parallélisme entre la parole et l’eau en tant que grands principes qui façonnent le monde : le Niger, le grand fleuve à l’origine de la géographie des Mandingues, donne aussi un sens à leur histoire grâce au génie qui l’habite, Faro, celui qui énonce et, précisément, seigneur du ko, ce qui est dit.

-

[33]

Ce n’est pas un hasard si le Mansa compte parmi ses titres celui de sanogo, cultivateur, « puisque la personnalité de celui qui ne cultive pas ou ne sait pas cultiver est incomplète » (Konaré, 1986 :146).

-

[34]

De tegere, brigand, appelé aussi jado à Ségou.

-

[35]

Biton suscite en effet des tensions, incite au conflit, bien qu’il se présente ensuite comme pacificateur (Bazin, 1982 : 326 ; Bazin, 1979).

-

[36]

Effectivement, les princes Ngolosi continueront à animer la résistance envers la domination d’Omar, au point qu’en 1890, le colonel Archinard, après avoir repoussé les armées de Madani – fils d’Ahmadou et donc neveu d’Omar – prend Ségou et redonne un pouvoir éphémère au faama bambara Keké Mari.

-

[37]

Ce sont les marfalajon, les « esclaves nés des fusils ».

-

[38]

Les Maraka sont en réalité des marchands (ou des intermédiaires) musulmans, souvent, mais pas nécessairement, de l’ethnie Soninké. Leurs villages – appelés précisément maraka – sont en fait spécialisés dans la vente des jon.

-

[39]

Face auquel la faamaya bambara parvient à concevoir des figures réductrices comme le deliké mansa (supplice) ou même le mansamuso (femme) (Bazin, 1982 : 325).

-

[40]

C’est pour cela que l’on dit que, avec la fin des Kulibali, il n’y a plus d’hommes libres à Ségou et que tous les habitants du royaume sont des jon du faama. L’État de Ségou devient donc une sorte de communauté familiale démesurée, avec un noyau d’hommes libres – la vraie famille – et une masse disproportionnée de jon, gérés dans l’intérêt de tous par le faama : « l’esclavage d’État en tant qu’esclavage privé généralisé » (Bazin, 1975 : 165).

-

[41]

Tigi (qui peut être contracté en ti) signifie maître, possesseur, détenteur et exprime généralement le commandement ; tan veut dire sans.

Bibliographie

- BAGAYOGO, Shaka (1989) Lieux et théorie du pouvoir dans le monde mandé : passé et présent. Cahiers des sciences humaines, vol. 25, no 4, pp. 445-460.

- BAH, Thierno M. (1985) Architecture militaire traditionnelle et poliorcétique dans le Soudan occidental du XVIIe à la fin du XIXe siècle. Yaoundé, CLE/ACCT.

- BAZIN, Jean (1975) Guerre et servitude à Ségou. Dans Claude Meillassoux (dir.) L’esclavage en Afrique précoloniale, Paris, Maspero, pp. 135-181.

- BAZIN, Jean (1979) La production d’un récit historique. Cahiers d’études africaines, vol. 19, nos 1-4, pp. 73-76.

- BAZIN, Jean (1982) État guerrier et guerres d’État. Dans Jean Bazin et Emmanuel Terray (dir.) Guerres de lignages et guerres d’États en Afrique, Paris, Éditions des Archives contemporains, pp. 326-327.

- CAMARA, Sory (2001) Les vergers de l’aube. Bordeaux, Confluences.

- CAROÇO, Jorge V. (1948) Monjur o Gabu e sua istoria. Bissau, CEGP.

- CARREIRA, Antonio (1947) Mandingas de Guiné Portuguesa. Bissau, CEGP.

- CISSÉ, Youssouf T. (1964) Notes sur les sociétés de chasseurs malinké. Journal de la Société des africanistes, vol. 34, no 2, pp. 175-226.

- CISSÉ, Youssouf T. et KAMISOKO, Wa (1988) La grande geste du Mali des origines à la fondation de l’Empire. Paris, Karthala.

- CISSÉ, Youssouf T. (1994) La confrérie des chasseurs Malinké et Bambara. Ivry, Nouvelles du Sud.

- CISSOKO, Sékéné M. (1983) Formations sociales et État en Afrique pré-coloniale : approche historique. Présence africaine, nos 127-128, pp. 50-71.

- CUOQ, Jean-Marie (1975) Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle. Paris, CNRS.

- DELAFOSSE, Maurice (1972) [1911] Haut-Sénégal-Niger. Paris, Maisonneuve et Larose.

- DIETERLEN, Germaine (1955) Mythe et organisation sociale au Soudan français. Journal de la Société des africanistes, vol. 25, nos 1-2, pp. 39-76.

- Ethiopiques (1981) Numéro 28, Numéro spécial consacré au « Colloque international sur les traditions orales du Gabou ».

- GOODY, Jack (1971) Technology, Tradition and the State in Africa. Cambridge, Cambridge University Press.

- JANSEN, Jan (1996) The Younger Brother and the Stranger. Cahiers d’études africaines, vol. 36.4, no 144, pp. 659-688.

- JANSEN, Jan (2001) Épopée, histoire, société. Paris, Karthala.

- JOHNSON, John W. (1986) The Epic of Son-Jara, a West African Tradition. Bloomington, Indiana University Press.

- KESTELOOT, Lilyan (1980) Le mythe et l’histoire dans la formation de l’Empire de Ségou. Dakar, IFAN.

- KONARÉ, Omar (1986) La notion de pouvoir dans l’Afrique traditionnelle et l’aire culturelle manden en particulier. Dans I.A. Akinjogbin, P. Diagne, G. Hagan, B. Kossou, S. Nsabimana, O. Konaré, et B. Tafla, Le concept de pouvoir en Afrique, Paris, Unesco, pp. 130-170.

- MANE, Mamadou (1978) Contribution à l’histoire du Kaabu des origines au XIXe siècle. Bulletin de l’IFAN, série B, vol. 40, no 1, pp. 87-159.

- MAUNY, Raymond (1961) Tableau géographique de l’Ouest africain au Moyen Âge. Dakar, IFAN.

- MEILLASSOUX, Claude (1998) Anthropologie de l’esclavage. Paris, Presses universitaires de France.

- NIANE, Djibril T. (1989) Histoire des mandingues de l’Ouest. Paris, Karthala.

- PARK, Mungo (1996) [1799] Voyage dans l’intérieur de l’Afrique. Paris, La Découverte.

- PEROZ, Etienne (1889) Au Soudan français : souvenirs de guerre et de mission. Paris, Calmann Lévy.

- PERSON, Yves (1975) [1968] Samory. Une révolution dyula. Dakar, IFAN.

- QUINN, Charlotte A. (1972) The mandingo kingdoms of Senegambia. Evanston, Northwestern University Press.

- ROBERTS, Richard L. (1987) Warriors, Merchants and Slaves: The State and the Economy in the Middle Niger Valley, 1700-1914, Stanford, Stanford University Press.

- SAMAKÉ, Maximin (1988) Kafo et pouvoir lignager chez les Banmana. L’hégémonie gonkòròbi dans le Cendugu. Cahiers d’études africaines, vol. 28, nos 111-112, pp. 331-354.

- STEWART, Marjories H. (1979) The Role of the Manding in the Hinterland Trade of the Western Sudan: A Linguistic and Cultural Analysis. Bulletin de l’IFAN, série B, vol. 41, no 2, pp. 281-302.

- TURCO, Angelo (1986) Geografie della complessità in Africa. Interpretando il Senegal. Milano, Unicopli.

- TURCO, Angelo (1998) Strutture di legittimità nella territorializzazione malinké dell’Alto Niger (Rep. di Guinea). Dans Emanuela Casti et Angelo Turco (dir.) Culture dell’alterità. Il territorio africano e le sue rappresentazioni, Milano, Unicopli, pp. 13-59.

- TURCO, Angelo (1999a) Terra eburnea. Il mito, il luogo, la storia in Africa. Milano, Unicopli.

- TURCO, Angelo (1999b) Légitimité et pouvoir : à la recherche de l’espace politique dans l’Afrique mandingue. Dans Jean-Robert Pitte et André-Louis Sanguin (dir.) Géographie et liberté. Mélanges en hommage à Paul Claval, Paris, L’Harmattan, pp. 539-545.

- TURCO, Angelo (2004a) Astres et désastres : voyage dans la conflictualité pastorale autour du Parc Transfrontalier de la W (Burkina Faso-Bénin-Niger). Ponts, vol. 4, pp. 15-35.

- TURCO, Angelo (2004b) The Spaces of Post-modernity: Reading the Readings. Bollettino della Società Geografica Italiana, vol. 12,9, no 2, pp. 503-512.

- ZAHAN, Dominique (1960) Sociétés d’initiation bambara. Le N’domo, le Korè. Paris, Mouton.

Liste des figures

Figure 1

Peuplement mandingue et localisation des cas d’éture

Figure 2

Le Gabu à la moitié du XVIIe siècle

Figure 3

L’empire de Samory

Figure 4

Le royaume de Ségou