Résumés

Résumé

La planification urbaine est devenue une pratique de proximité. Elle se réalise à l’intérieur de pratiques de concertation et sous des modes partenariaux où les réseaux de quartier jouent un rôle clé. Dans ces espaces de concertation, on observe une tension entre les réseaux et l’affirmation du sujet, en particulier en situation de controverse d’aménagement. Un examen du système autoroutier de la région de Montréal a été engagé en 2001 et 2002 lors de la formation de la Commission de consultations sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud et des audiences publiques du BAPE sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame. Ces épisodes ont donné lieu à de larges débats publics, parfois inscrits à l’échelle métropolitaine. Ils ont permis de reformuler les enjeux de la planification des transports en insistant sur des dimensions oubliées, comme la qualité de vie, le cadre de vie et l’environnement. Dans ce débat, des acteurs locaux, qui avaient voulu se définir comme des partenaires et qui avaient soutenu la proposition du ministère des Transports, ont connu un échec relatif, l’option retenue étant celle des associations et des individus peu ou pas inscrits à l’échelle locale du quartier. L’article suit l’évolution des modes de planification durant cette intense période de débat et, à travers les enjeux soulevés, analyse les impacts des négociations survenues entre les différents intervenants.

Mots-clés:

- planification des transports,

- consultation publique,

- espace public,

- médias,

- environnement

Abstract

In 2001 and 2002, a critical review of the Montreal region highway system was undertaken during the course of the creation of a public consultation commission on the improvement of transport mobility between Montreal and the South Shore suburbs and during the public hearings held by the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) on the modernization of Notre Dame Street. These events prompted an extensive public debate, provided the backdrop for debates addressing problems on a metropolitan scale and received wide coverage in the media. They also provided an opportunity to reshape transportation planning issues by focusing on forgotten elements such as quality of life, life surroundings and the environment. Local actors taking part in this debate, who had defined themselves as partners and who had supported the Ministry of Transport’s proposal, did not have much success. Their position was not considered, and the selected solution was put forward by associations and individuals who, for the most part, have little or nothing to do with the local neighborhood. In this paper, we explore the development of planning practices during this period of intense debate and present an analysis, based on the issues raised, of the outcomes of the negotiations that took place among the various stakeholders.

Keywords:

- transportation planning,

- public debate,

- public sphere,

- medias,

- environment

Corps de l’article

La planification urbaine est devenue, au cours des dernières années, une pratique de proximité. En ce sens, elle s’inscrit en tout ou en partie à l’intérieur d’espaces décrits comme signifiants, notamment le quartier, afin de prendre en compte les besoins, les valeurs et les perceptions des personnes qui y résident. Les théories de la planification font appel, en effet, et de plus en plus, à la participation d’acteurs sociaux territorialisés, de résidents ou d’individus, quel que soit le vocable retenu pour désigner les participants, tout en la conjuguant avec des stratégies de communication et une forme ou l’autre de gouvernance locale (Cloutier et Sénécal, 2005). En s’appuyant ainsi sur le principe de proximité, le quartier est apparu, ces dernières années, comme un espace de pratique de planification et de programmation des interventions publiques (Germain, Morin et Sénécal, 2004). Cela serait observable tant en Europe qu’en Amérique du Nord (Bacqué et al., 2003; Divay et al., 2004; Dreir, 2003; Le Gallès et Thatcher, 1998; Sénécal et al., 2003). Si certains, associent les mobilisations locales au sentiment d’appartenance et à un esprit de communauté (Tremblay et Klein, 1997), d’autres discutent de cette question de proximité en n’hésitant pas à parler du déclin du quartier et des liens sociaux (Chalas, 1997; Asher, 1998; Charbonneau, 1998). Ils rejoignent alors les thèses, pour ne nommer que celles-là, de Giddens (1994) sur la délocalisation des systèmes sociaux ou de Touraine (2005) sur la disparition du social, qui attribuent à la montée de l’individualisme, de la mobilité accrue des personnes et au contexte général de la métropolisation et de la modernité avancée l’érosion des relations de proximité. La constitution de réseaux sociaux permettrait cependant de réinvestir l’espace communautaire (Wellman et Leighton, 1979). Dans ce contexte où le réseau apparaît comme la forme structurante de l’identité et de la communauté, le local revêtirait une potentialité renouvelée (Castells, 1999). De ces différentes approches, trois figures ressortent avec force, le quartier (ou le local), le réseau et le sujet (ou l’acteur), d’autant plus qu’elles semblent être posées à des points de tension observables dans les pratiques sociales, comme celle de la planification urbaine.

Mais comment pouvons-nous aborder cette tension entre le quartier, lieu de localisation de l’appartenance identitaire, le sujet mobile et délocalisé et le réseau social complexe et sans cesse en recomposition? Déjà les précurseurs de l’école de Chicago en sociologie urbaine situaient les espaces de proximité autour de la tension ressentie entre la formation d’aires communautaires dites naturelles ou sociales et la montée en puissance des mécanismes d’individuation (Grefmeyer et Joseph, 1984). Plus récemment, la sociologie de la vie quotidienne développée par Jean Rémy a décrit le local comme un système de relations sociales et de rapports de force inégaux noués au fil des conflits ou des tensions observables dans un espace délimité et qui peut être la famille, l’îlot ou le quartier. La planification urbaine apparaît ainsi, à l’échelle des quartiers par exemple, sous les traits de processus transactionnels constitués à même des espaces de vie précisément chargés d’aborder des situations de conflit paraissant indépassables, dont cette rencontre entre l’affirmation des destins individuels et la mise en place de processus collectifs menant à la création d’une communauté de projet (Blanc, 1994: 40). L’analyse transactionnelle est surtout utilisée, au demeurant, pour comprendre et analyser les interactions établies à l’interface de la programmation étatique et de la société civile. Ces interactions se déroulent à l’intérieur d’un territoire structuré autour d’enjeux précis et elles s’organisent avec la formation de réseaux sociaux spécialisés (Rémy et Voyé, 1992: 83). Dans la même veine, les territoires de proximité apparaissent comme des véhicules pour la formation de réseaux et de coalitions. Lemieux définit les réseaux sociaux comme «des alliances temporaires et négociées d’acteurs individuels ou collectifs, qui cherchent à obtenir des avantages plus grands que ceux qu’ils auraient obtenus hors de ces coalitions» (Lemieux, 2002: 55). De tels réseaux peuvent désigner non seulement les relations nouées entre les représentants d’organisations, mais aussi, au sens où l’entendent Wellman et Leighton (1979), un agrégat de relations sociales établies entre les individus. Par ailleurs, ils se constituent autour des relations de proximité (famille, amis, voisinage), avec des liens directs ou indirects, pour permettre le soutien social. D’autres auteurs sont tentés de comprendre ces regroupements d’acteurs sociaux organisés comme des mouvements sociaux, en reprenant notamment le terme luttes urbaines, pour supputer leurs capacités à engendrer des changements historiques. La théorie des mouvements sociaux, longuement discutée par Alain Touraine, considère que le «retour du sujet» est le phénomène clé de la période actuelle, qui serait marquée autant par la «disparition du social» que par l’essor du champ culturel dans l’intentionnalité personnelle (Touraine, 1992; 2005; Touraine et Khosrokhavar, 2000). Le changement social se réaliserait, en effet, au profit de l’affirmation de systèmes culturels porteurs de sens. Touraine ouvre ainsi un large débat sur l’épuisement des mouvements sociaux en proposant un nouveau paradigme culturel qui place le sujet au coeur d’une certaine réflexion éthique et qui fait du vivre-en-commun le centre d’un projet social. Le sujet qu’évoque Touraine est à la recherche de liberté, mais aussi d’appuis institutionnels pour revendiquer des droits. Il est soucieux de défendre des droits culturels ainsi que de protéger les lieux de proximité qu’il traverse, comme la famille, l’école ou le cadre de vie (Touraine, 2005: 335-339).

Si le sujet affiche une distance critique devant les forces institutionnalisées de la société civile ancrées localement, il revendique néanmoins une grande légitimité du simple fait de résider à proximité d’un site. Les protestations apparentées au syndrome NIMBY ne sont-elles pas faites au nom de la défense du lieu, de la vie quotidienne, de la qualité de vie ou d’un cadre de vie viable? Castells n’hésite pas à décrire ces controverses microlocales comme l’un des aspects des nouveaux mouvements sociaux où se conjuguent un projet global de défense de l’environnement et une résistance devant toutes menaces faites au cadre de vie de résidents (Castells, 1999: p. 143).

Il se dégage de cette courte et partielle revue des conceptions de la proximité au regard de la planification urbaine une tension entre l’affirmation du sujet, qui n’est pas sans rappeler par certains aspects l’étranger de Simmel (Germain, 2005), engagé dans des conflits et des modes de négociation, porteur de champs d’intérêts spécifiques mais capable de compromis, et les réseaux institutionnalisés qui ont pris les espaces locaux ou le quartier comme territoire d’exploration. D’ailleurs, si l’on prend l’exemple des quartiers de Montréal, force est de reconnaître le caractère plutôt composite des réseaux associatifs locaux, regroupant des représentants de groupes communautaires, des syndicats, des associations de gens d’affaire, ainsi que des organismes publics et parapublics. Ils font également une place aux planificateurs municipaux tout comme ils incluent des experts en aménagement, en urbanisme ou en planification des transports. Il faut rappeler que tels réseaux disposent d’une grande capacité d’agir: ils regroupent des associations et des groupes possédant une expertise, des savoirs et des moyens d’action qui font en sorte qu’ils sont aptes à gérer localement certains aspects des programmes sociaux. Dès lors, la planification se transforme en art de trouver des partenaires, de se concerter et de coordonner. Elle se déroule sous le signe de l’engagement local ou plutôt, pour reprendre le terme de Maurice Blanc, de la formation d’une communauté de projet. Il y a donc une proximité sociale, dans laquelle des acteurs publics et associatifs partagent des projets communs et agissent de manière concertée, et une proximité spatiale inscrite à l’intérieur des instances du quartier et organisée en réseau. Et, il y a assurément une autre proximité, celle de la vie quotidienne, que révèlent notamment les situations de syndrome NIMBY (Not In My Backyard), mettant en scène des individus extérieurs aux réseaux formalisés et autonomes vis-à-vis des instances partenariales formalisées. Cette proximité n’est pas celle des territoires des communautés locales, mais celle des sujets autonomes, montant au créneau de l’espace public médiatique pour revendiquer le droit à la parole des résidents ou des individus sans affiliation ou, plus globalement, pour refuser, du moins en partie, le recours aux instances de quartier comme lieu de régulation de la vie sociale. On observe ainsi, en situation de controverse, une sorte de détachement entre le quartier et le lieu vécu. Le premier est défini comme une instance partenariale et formalisée, alors que le second est pensé comme l’environnement immédiat d’un sujet jaloux de sa qualité de vie. La question posée dans cet article, à la lumière de ce retour sur la notion de proximité appliquée en planification urbaine, pourrait être formulée sur un ton assez lapidaire: l’opposition entre le sujet (le citoyen résident) et le réseau (les acteurs engagés dans des instances de concertation et de partenariat) est-elle irréductible?

Pour répondre à cette question, nous proposons d’analyser les interactions entre les différents acteurs sociaux prenant partie dans les processus de planification et ce, autant dans les processus formels que dans les débats qui les entourent, notamment ceux reportés dans l’espace médiatique. L’attention est portée sur la planification du réseau de transport terrestre dans la région de Montréal et, plus particulièrement, sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame. Pour ce faire, deux exercices de consultation sont observés et analysés, soit les audiences publiques du Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) [1]concernant la modernisation de la rue Notre-Dame ainsi que les travaux de la Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud (CCAMMRS)[2], puisque celle-ci a servi de banc d’essai aux opposants à tout projet autoroutier dans la région de Montréal[3]. Dans le cas particulier de la rue Notre-Dame, nous entendons situer la manière dont le projet a évolué dans ce contexte de débat public généralisé et débordant de beaucoup les seuls enjeux locaux. En clair, nous nous intéressons à ces deux consultations dans la mesure où elles permettent de révéler des tensions profondes entre des acteurs sociaux, d’en identifier les répercussions sur les processus de planification et, finalement, de tenter de comprendre les formes de transaction sociale déployées afin de parvenir à des solutions négociées et, le cas échéant, de dépasser les intérêts premiers et les positions jugées non négociables [4] pour former ainsi une communauté de projet.

Partenariat institutionnalisé, réseau, sujet

De ces propositions sur le mouvement culturel et l’espace local se dégagent les figures du sujet, du réseau et du quartier. Celles-ci sont repérables dans les débats portant sur la qualité de l’environnement et la qualité de vie dans les villes. Dans des espaces de proximité comme celui du quartier, un face-à-face s’engage entre les différentes organisations de la vie sociale, celles institutionnalisées à l’intérieur de réseaux bien structurés et celles vécues par les sujets. Il s’amplifie lorsque surviennent des crises de l’aménagement ou de la planification. Certes, ces deux formes d’organisation ne sont pas sans relations. Individuation du sujet et institutionnalisation des réseaux sociaux apparaissent en effet coprésentes dans les modes de démocratie participative qui prennent l’espace local pour cible. D’ailleurs, des luttes locales à saveur environnementaliste peuvent s’agréger dans des structures politiques formelles. Dans tous les cas de figure toutefois, les thématiques de l’environnement et de la qualité de vie sont investies par des systèmes d’acteurs construits sur des échelles de pertinence différenciées: le résident revendique un sorte de prééminence sur le lieu vécu, alors que le réseau associatif prétend agir au nom d’une réalité historique ou sociale inscrite dans l’espace du quartier. Le clivage entre les deux se manifeste également lorsque les réseaux institutionnalisés se constituent en partenaires de l’État dans des structures de concertation et que des individus et des groupes informels maintiennent leur statut d’opposants.

À l’échelle locale, toutes les approches de concertation et de participation développées au contact des démarches engagées par les organismes publics, par exemple les municipalités de plus en plus présentes dans les quartiers, comportent assurément le risque de figer les dynamiques locales dans des structures technocratiques (Neveu, 2001; Schaut, 2003). Le réseau de quartier se constitue ainsi sur des modes de gestion territorialisée instituée et s’insère dans des démarches de programmation déterminées par l’État (Germain, Morin et Sénécal, 2004). Dans le cas montréalais, sa fonction a été historiquement la reproduction du quartier comme espace identitaire et comme espace de gestion et de régulation de problèmes sociaux. En revanche, pendant que ces réseaux associatifs se mobilisent pour la défense du quartier, pour revendiquer de meilleures conditions au nom de l’identité ou du développement social, des résidents se libèrent des attaches territoriales restrictives, ce que Giddens nomme la délocalisation des systèmes sociaux (Giddens, 1994: 29 et passim). Le sujet est mobile et son attachement au lieu s’appuie non pas uniquement sur une mémoire ou une identité locale, mais aussi sur un mécanisme d’appropriation de la vie quotidienne.

En ouvrant une brèche dans ce système normatif, notamment celui du quartier, les controverses d’aménagement et d’environnement font apparaître les deux figures précédemment évoquées, celle du résident et celle du réseau, lesquelles renvoient à des échelles de pertinence spécifique, le lieu et le quartier, ainsi qu’à des modes formels ou informels de régulation. Elles occupent désormais une place importante dans l’actualité quotidienne, sollicitant les opinions de chacun, indépendamment des appartenances organisationnelles ou associatives. Elles débordent des frontières des systèmes institués de régulation et de délibération organisés à l’échelle du quartier, pour recomposer l’identité du lieu et l’idée de communauté. Elles peuvent également la court-circuiter, de tels réseaux de concertation et de négociation impliquant les animateurs des associations inscrites dans un système de transaction sociale avec les pouvoirs publics, car elles sont chargées de la gestion décentralisée de programmes publics de toutes sortes. Des individus et des groupes informels se réunissent sur des bases ponctuelles, afin d’afficher leur refus de la localisation de services, d’activités ou de sites tenus pour une menace à la qualité de vie ou à la santé des résidents. Si les canaux de négociation leur sont fermés ou difficiles d’accès à l’échelle du quartier, ils pourront chercher dans l’espace public médiatique le moyen de débattre et de faire pression. Ainsi, à côté des forums de concertation et de consultation bien organisés, dans lesquels les associations et les groupes constitués affirment une expertise indéniable et une capacité de produire des compromis pragmatiques, se constitue un espace public délibératif parallèle, auquel les médias servent de point de chute. Par exemple, de plus en plus, Internet sert de forum à ce type de situation. Le débat échappe ainsi, du moins en partie, aux acteurs engagés dans des mécanismes de partenariat avec les pouvoirs publics.

Dès lors, on ne peut qu’observer comment l’apprentissage du risque et de l’incertitude ainsi que la démocratisation des savoirs font en sorte que les enjeux urbains sont traités de manière approfondie dans la presse. La ville, son environnement, sa forme et ses lieux deviennent, non pas des enjeux stratégiques, mais des questions couramment discutées dans l’espace public, si bien qu’il se crée une capacité à traiter socialement des questions d’environnement et d’aménagement et ce, à l’échelle des médias nationaux, ou que des revendications précises sont acheminées vers les décideurs, c’est-à-dire à l’État, à travers un débat médiatisé et ouvert à tous les points de vue, sans restriction ni hiérarchisation institutionnelle. Cet espace public ouvert et peu normé permet (du moins cela semble se vérifier dans l’expérience montréalaise) à de nouveaux acteurs sociaux de même qu’à de simples résidents de s’exprimer et de prendre place dans un débat qui, ces dernières années, est plus largement occupé par les instances territorialisées prenant le quartier comme référence identitaire. Le mouvement environnementaliste a ainsi profité des controverses entourant la planification (dans le cas de Montréal, ce fut lors de démarches de planification du réseau autoroutier) pour affirmer un projet alternatif global qui se réfère au modèle des collectivités viables [5] et développer une cohérence organisationnelle qu’on ne lui connaissait pas jusque-là.

Un espace public incertain

L’examen critique du système autoroutier de la région de Montréal a occupé un espace public intense, le temps de deux consultations publiques tenues en 2001 et 2002, menant à des audiences publiques qui, en écho, ont suscité une large couverture médiatique. Il s’est constitué autour de ces deux cas, celui du projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui consistait en un projet d’aménagement d’une autoroute en tranchée dans l’est de l’île de Montréal, et celui de la situation de congestion des liens routiers entre la Rive-Sud et l’île de Montréal. Ces deux cas ont propulsé les enjeux locaux sur la scène métropolitaine et ainsi questionné la problématique du transport motorisé en fonction d’enjeux sociaux ou environnementaux.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui avait traditionnellement pratiqué une approche de la planification que l’on pourrait qualifier de confinée, c’est-à-dire limitée à un réseau d’experts et de partenaires et déterminée par une logique sectorielle, s’est alors engagé dans des démarches de consultation et, dans une moindre mesure, de planification concertée, modifiant d’autant les pratiques éprouvées de planification centrées sur l’expertise technique et la recherche de la fluidité du trafic. Dès lors, la planification du transport autoroutier a été mise au défi de prendre en compte des questions peu considérées jusque-là, en particulier l’arrimage entre le transport et l’aménagement, les impacts environnementaux et les stress locaux observés dans les milieux traversés par les infrastructures. En soumettant ainsi des projets autoroutiers au débat public, les raisons techniques ont perdu de leur cohérence, puisque confrontées à des arguments qui échappent au discours instrumentalisé du transport motorisé, notamment la qualité de vie dans les quartiers, la qualité de l’environnement urbain ou encore l’aménagement de collectivités viables. Les dossiers de la rue Notre-Dame et de l’interface routière entre l’île de Montréal et la Rive-Sud ont aussi été l’occasion de confronter des conceptions différentes, sinon opposées, de l’organisation de la ville (Harou et Sénécal, 2005). Cette mise en tension du processus de planification, conjuguée à la médiatisation des débats, ont permis de renouveler les pratiques et les façons d’interagir entre les experts, les décideurs et la société civile montréalaise.

Les débuts timides d’un dialogue en planification

La planification du réseau autoroutier a longtemps constitué une fonction réservée et ancrée dans des cultures institutionnelles et disciplinaires. Les experts du ministère des Transports bénéficiaient d’une autorité, certes contestée, mais qu’ils étaient peu disposés à partager. Les choses ont commencé à changer au cours des années 1990. Les rédacteurs du Plan de gestion des déplacements pour la région métropolitaine de Montréal ont lancé une invitation à la concertation et au partenariat aux autres paliers de décision, soit les municipalités ou les sociétés de transport (Ministère des Transports du Québec, 2000). Le Plan stratégique de développement du transport métropolitaine de l’Agence Métropolitaine de Transport (AMT)[6], publié en 1997, a repris la même approche en consultant des décideurs publics, c’est-à-dire des représentants du monde municipal ou des organismes paragouvernementaux de transport public ou de développement régional (AMT, 1997). Le processus de planification confinée a donc perdu de son étanchéité en ouvrant un dialogue, certes timide, avec les milieux concernés. L’expertise technique a semblé justifier cette façon de faire qui a constaté à ouvrir le dialogue à des experts des organismes concernés, essentiellement ceux des instances locales. À l’extérieur de ce groupe restreint de partenaires, il est difficile d’intervenir dans le débat. Les moyens de pression habituels des groupes locaux se résument à demander que le dossier soit soumis au BAPE. Rappelons que celui-ci a mené, de 1975 à 2005, plus de 37 études conduisant à autant de rapports sur des projets d’aménagement routier ou autoroutier, ceci sur les 205 projets soumis durant cette période. Toutefois, la plupart de ces 37 études ne concernaient que des aménagements mineurs, comme des modifications de tracé routier ou l’installation de voies de contournement, et à peine une demi-douzaine d’entre elles touchaient la région de Montréal. Autrement dit, le BAPE a peu traité des aménagements autoroutiers montréalais par le passé. Deux dossiers majeurs, celui de la rue Notre-Dame [7] et du prolongement de l’autoroute 30 sur la Rive-Sud, dirigés vers le BAPE en 2001 et 2002, ont toutefois pris des allures de débat de société. Ils ont soulevé l’intérêt non seulement des experts, mais aussi de porte-parole associatifs, d’acteurs institutionnels, comme de simples individus, qui ont multiplié les interventions que la presse s’est empressé de relayer. Ces dossiers majeurs de 2001 ont mis au jour les enjeux globaux de la conception et de l’aménagement du système de transport métropolitain dans son ensemble. De la même façon, les travaux de la Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud ont largement débordé de leur mandat premier qui consistait à traiter du problème des liens routiers entre l’île de Montréal et la Rive-Sud, en abordant des problèmes généraux comme le réseau autoroutier dans son ensemble, ainsi qu’en s’intéressant aux différents moyens pour lutter contre la congestion, à la qualité de l’environnement ainsi qu’aux facteurs de la compétitivité des métropoles, pour ne nommer que ces thèmes là.

Cette période, où se sont croisés les travaux du BAPE sur la rue Notre-Dame et ceux de la Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud, est donc le moment décisif de la mise en place d’un espace public médiatique permettant à des experts que l’on ne peut qualifier de profanes, issus de groupes peu ou pas institutionnalisés, de donner leur avis et d’indiquer d’autres voies à suivre que celle privilégiée par les experts du ministère: l’augmentation de l’offre des déplacements motorisés pour contrer la congestion. Cette prise de parole des groupes locaux, certains ancrés dans les structures de concertation de quartier, d’autres sans attaches territoriales ou identitaires, mais affectés aux champs de l’environnement et du transport, a posé d’emblée la question de la représentativité et de la légitimité à intervenir en cette matière. Ces deux moments de la consultation publique (BAPE et CCAMMRS) ont donné lieu à une participation populaire sans précédent: 46 mémoires ont été soumis à la commission sur la mobilité, plus de 90 au BAPE au sujet de la rue Notre-Dame, et 118 articles ont été publiés dans les deux grands quotidiens francophones de Montréal durant cette période. Cet espace public médiatique n’a duré finalement que le temps des deux consultations, soit de mai 2001 à l’été 2003[8]. La fenêtre s’est refermée pour un temps alors que le débat sur l’avenir du tronçon de la rue Notre-Dame s’est trouvé restreint au cercle des experts institutionnels et des élus du MTQ et de la Ville de Montréal, ainsi que dans une moindre mesure, des professionnels des organismes de transport comme l’AMT ou la Société de Transport de Montréal (STM), chargée du service de transport en commun sur l’île de Montréal. Les médias ont toutefois continué de s’intéresser aux questions des transports métropolitains, notamment à l’introduction du péage sur les autoroutes ou au recours éventuel à la formule des partenariats publics-privés pour les nouveaux projets. De plus, au printemps 2005, la critique du projet de prolongement de l’autoroute 25 et d’un pont entre les îles Jésus et de Montréal a ravivé cet espace public médiatique.

Le couple experts-décideurs et son mode de gestion hiérarchique et confiné qui avaient fait leurs preuves jusque-là, ont été confrontés, durant cette courte période, à la montée d’une critique radicale des formes d’aménagement urbain qu’ils produisent. La planification des réseaux de transport s’est donc mise, dans un premier temps, à l’heure du partenariat avec la société civile, notamment avec les instances associatives locales et les groupes environnementaux. Les projets concernant les réseaux ont été soumis, dans un deuxième temps, à l’épreuve de phases de consultation, de concertation et de négociation. On a alors assisté à la reformulation du projet du MTQ.

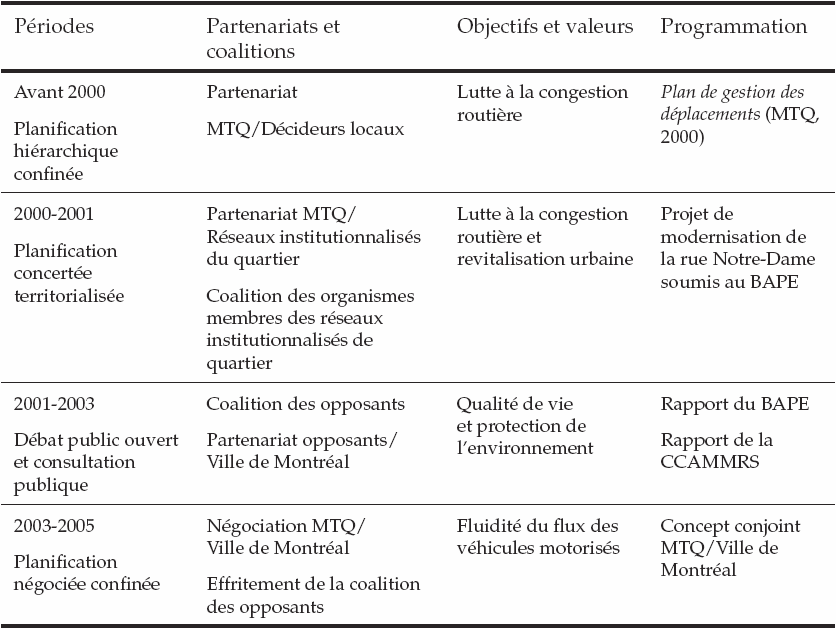

Un espace public évolutif et connoté

Le projet de modernisation de la rue Notre-Dame a fait suite à une longue histoire commencée au début des années 1970 lorsqu’un mouvement de protestation issu des milieux populaires et associatifs avait réussi à bloquer l’avancée de l’autoroute Ville-Marie vers l’est, alors que des expropriations massives avaient déjà eu lieu. Le MTQ n’est vraiment revenu à la charge que vers la fin des années 1990 en proposant d’aménager une autoroute en tranchée qui aurait bouclé le réseau autoroutier, afin de lutter contre la congestion routière. Si l’on cherche à reconstituer plus finement les configurations de l’espace public et du système d’acteurs qui ont marqué le débat sur cette proposition du ministère et, incidemment, sur l’ensemble de la planification du système de transport dans la région de Montréal, quatre moments peuvent être dégagés (tableau 1).

Tableau 1

Processus de planification du réseau autoroutier et objectifs

MTQ: Ministère des Transports du Québec

BAPE: Bureau des audiences publiques sur l’environnement

CCAMMRS: Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud

La première phase est certainement marquée par la primauté de l’expertise technique sur les demandes de consultation publique, bien que le MTQ fasse appel au partenariat avec des acteurs publics locaux. La planification globale du réseau est faite d’en haut et les efforts de consultation publique se réduisent à des arrangements mineurs à portée très locale. Elle est donc réalisée en l’absence de démarches formelles de consultation à l’échelle métropolitaine. C’était l’époque dorée pour le MTQ, celle d’avant 2000, alors que la planification était réservée aux seuls experts revendiquant le monopole de l’expertise technique. Elle est marquée par le couple experts/décideurs, auxquels étaient associés des partenaires/décideurs locaux. On y perçoit les relents des systèmes de planification et de régulation étatique, souvent qualifiés de fordistes, qui restent au Québec ancrés dans le domaine du transport terrestre ou, par exemple, de la gestion de la demande en électricité. Le MTQ demeure, avec Hydro-Québec, un des sièges de l’expertise technique québécoise.

La deuxième phase est marquée par le souhait du MTQ de sonder le pouls des citoyens tout en réalisant des modifications s’appuyant sur la perception des résidents à l’endroit de son projet. Le ministère a cherché, par ailleurs, à s’associer à des organismes locaux. Cette phase a été celle de la planification concertée sur une base territoriale, où les planificateurs consultent les groupes et les résidents des quartiers touchés. C’est dans ce contexte qu’est établi le partenariat informel avec le Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve (CAUHM) ainsi qu’un ensemble d’institutions et d’associations formant un réseau structuré. Ces porte-parole des instances associatives et institutionnelles ont formé une coalition ponctuelle dont les membres partageaient une vision commune du développement du quartier. Ceux-ci ont souhaité négocier d’égal à égal avec les experts du MTQ. De leur côté, les experts du MTQ ont revendiqué avec grand enthousiasme de tels arrangements, qui faisaient en sorte de présenter le projet autoroutier comme attrayant au point de constituer à la fois un lieu d’intérêt pour le quartier, un équipement récréo-touristique et une suite d’espaces publics (Pratte, 2000). Cette phase est donc celle d’une sorte de syndrome NIMBY inversé, ou plutôt d’un IMBY (In My Backyard), puisque le projet reçoit un soutien indéniable de la part des acteurs locaux territorialisés (Halstead, Luloff et Myers, 1993; Leunig, 2004). En effet, ces derniers sont engagés dans les instances du quartier et ils ont acquis le statut de partenaire privilégié du ministère. Ils ont défendu le projet bec et ongles alors que les opposants se recrutaient à l’extérieur des limites du quartier et de ses réseaux associatifs, à tel point que le CAUHM a été chargé d’organiser une consultation publique locale sur le projet. Tenues en mai 2000, des audiences publiques civiques ont été l’occasion de forger un réseau de partenaires locaux en appui au projet d’autoroute en tranchée. Les opposants à ce projet sont ressortis plutôt marginalisés de cet épisode. Le rapport des audiences publiques locales s’est prononcé en faveur du projet d’autoroute en tranchée tout en faisant valoir quelques inquiétudes sur le plan environnemental et en proposant des modifications mineures. Celles-ci ont été pour la plupart intégrées au projet du MTQ (CAUHM, 2000). Ces améliorations avaient aussi pour but de rendre le projet plus acceptable avant sa soumission au BAPE. S’il peut sembler paradoxal de voir des groupes locaux prendre parti pour le projet d’autoroute en tranchée, au point de le qualifier de «projet exemplaire» (ibid.), l’appui du CAUHM et de ses nombreux partenaires [9] s’expliquait par leur volonté très nette de négocier des améliorations au projet et, du même coup, de se poser comme un partenaire des pouvoirs publics (CAUHM, 2002). Le réseau des partenaires locaux a appuyé le projet du MTQ dans le but principal de revitaliser les quartiers de l’Est de Montréal, dont Hochelaga-Maisonneuve, et de maintenir sa structure industrielle: l’autoroute était ainsi perçue comme une infrastructure vitale pour le port et les parcs industriels locaux (Harou et Sénécal, 2005).

La troisième phase est celle d’un débat public élargi à forte teneur médiatique ponctué des consultations publiques de la CCAMMRS et du BAPE, en 2001 et 2002. Le premier effet de l’ouverture des débats précédents a été de court-circuiter les tentatives partenariales établies par le MTQ. Le débat n’est alors plus circonscrit à l’intérieur du territoire du quartier et des réseaux associatifs locaux, puisque projeté sur la scène métropolitaine et dans la sphère publique des médias. La prise de parole est étendue à des groupes et des individus qui ne possèdent pas la légitimité que confère l’appartenance aux instances associatives locales. Cette absence de légitimité a eu paradoxalement pour effet d’ouvrir le champ des possibles. Dès lors, la fenêtre de dialogue, ouverte durant les consultations publiques de 2001 et 2002, a permis en quelque sorte de démocratiser et de politiser le débat. Parmi ces groupes d’opposants, il faut citer l’Association Habitat Montréal (AHM, 2002), le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE, 2002), le Groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve (GRUHM, 2002) et l’organisme Vivre en Ville (2002). Si, parmi ces groupes, certains possèdent une affiliation régionale, métropolitaine ou montréalaise, d’autres affichent une référence à un quartier dans leur nom, mais sans revendiquer une telle appartenance identitaire. Leur intérêt indéfectible pour la cause environnementale les a poussé à proposer des projets et des solutions pour l’ensemble de la région métropolitaine, sinon pour l’ensemble des grandes agglomérations, voire pour la planète entière qu’il conviendrait de sauver. Ces associations ont occupé l’espace public formé dans le contexte des deux consultations précitées. Les médias ont accueilli leurs propos et, à la suite de l’élection d’une nouvelle administration municipale dorénavant favorable au projet de boulevard urbain, ils ont acquis une légitimité inattendue[10].

Ces groupes ont formé une coalition qui a inclus, en plus des organismes déjà mentionnés, des individus sans attache organisationnelle, de simples résidents, des intellectuels, etc. Cette coalition a préconisé un projet de type collectivité viable, proche des options du nouvel urbanisme, faisant montre d’un grand militantisme anti-automobile, tout en se rangeant stratégiquement derrière le projet de boulevard urbain. Ces opposants sont ainsi devenus, pour un temps, les partenaires de la Ville de Montréal dans son refus du projet du MTQ. Parmi les éléments de leur proposition se sont trouvés des voies réservées au transport collectif, une piste cyclable bidirectionnelle en site propre, le maintien des aménagements patrimoniaux et des parcs proposés par le MTQ, ainsi que le redéveloppement de l’ensemble du secteur[11].

Les opposants au projet ont donc été les véritables figures de proue de cette troisième phase, provoquant l’effritement du consensus apparent autour du projet autoroutier. La majorité des 90 mémoires présentés aux commissaires du BAPE se sont prononcée contre la proposition du MTQ (BAPE, 2002). Fait à signaler, l’ancrage territorial a représenté un facteur clé du choix de l’option privilégiée: les organismes revendiquant une affiliation territoriale à un quartier appuyaient le projet dans la proportion des deux tiers, alors que 25 des 29 organisations sans une telle spécification étaient contre (Guay et Roy, 2002). Parmi les mémoires se prononçant contre le projet du MTQ, largement appuyés par le réseau de quartier, près du tiers était le fait d’individus sans attache organisationnelle. Un grand nombre des mémoires contre ont préconisé la transformation de la rue Notre-Dame en boulevard urbain de surface.

La quatrième phase survient donc alors que les promoteurs du projet et leurs partenaires ont essuyé un avis défavorable du BAPE, dont le rapport privilégie plutôt l’option du boulevard urbain. L’appui important d’associations des quartiers de l’est de l’île de Montréal n’a pas suffi à assurer le triomphe du projet d’autoroute en tranchée. L’avis du BAPE a eu pour effet premier de limiter l’espace transactionnel au dialogue entre le MTQ et la Ville de Montréal. La dernière phase a signifié un retour au mode de planification confinée, alors que les consultations se sont réduites aux organismes spécialisés comme l’AMT ou la STM. Le MTQ a cessé de solliciter ses partenaires locaux. La Ville a également poursuivi l’étude du dossier à l’intérieur de ses propres instances. La négociation s’est alors limitée au dialogue entre le MTQ et la Ville. Un blocage s’en est suivi, la Ville refusant tout design de type autoroute, les experts du MTQ jugeant le projet de boulevard non conforme aux normes de sécurité et insuffisant en termes d’amélioration de la fluidité du trafic. Depuis, après qu’un comité conjoint MTQ – Ville de Montréal se soit penché sur plusieurs versions différentes du projet de boulevard urbain en surface, un concept plutôt hybride est apparu: le concept conjoint du ministère des Transports et de la Ville ressemblerait à une autoroute en surface mais dont le design respecterait les critères de qualité paysagère et d’amélioration de l’offre des transports collectifs (MTQ, 2005). Ce concept conjoint a fait l’objet de critiques de tous côtés. Sa publication a permis de ressusciter pour un temps la coalition formée pour contrer le projet d’autoroute en tranchée. Les groupes environnementaux ont réaffirmé leur critique de la ville tout-à-l’automobile. Et on a assisté à la naissance d’un parti politique montréalais dédié à cette cause: Projet Montréal a d’ailleurs vu son chef être élu comme conseiller municipal à l’automne 2005. À ce jour, les travaux n’ont toujours pas débuté. En définitive, le processus de planification, qui était au départ hiérarchique et confiné à l’expertise technique du ministère, après être passé par des phases de planification concertée, est revenu à un modèle assez classique de planification négociée entre le ministère et l’administration municipale.

Le débat qui s’est tenu à propos du projet du MTQ peut être interprété comme un conflit de valeurs. Les oppositions n’étaient pas construites sur des logiques organisationnelles uniquement. Les participants aux différents processus de planification n’étaient pas organisés suivant les grandes lignes habituelles du partage des idées, soit la confrontation organismes publics versus société civile, d’une part, et la polarisation espace politique versus espace local, d’autre part. D’abord, si tous les organismes publics, du moins ceux qui étaient invités à donner leur avis, étaient favorables à l’option de l’autoroute en tranchée avant 2000, la Ville de Montréal et même le ministère de l’Environnement du Québec se sont montrés défavorables au moment des audiences du BAPE[12]. De plus, les interactions entre les organismes publics et la société civile ont pris les couleurs d’un partenariat entre le MTQ et les instances associatives de quartier et, surtout, d’un partage de l’expertise. La raison de leur participation était, selon leurs dires, l’obtention de gains vécus localement. Le Collectif en aménagement urbain d’Hochelaga-Maisonneuve a en effet déployé une connaissance du dossier et un savoir technique qui furent mis à profit par le ministère. La société civile, s’il faut retenir cette dénomination, s’est pourtant présentée divisée lors du débat public. La fracture tient ici essentiellement aux conceptions divergentes de la qualité de vie et de l’environnement urbain qui renvoient à des systèmes de valeurs bien définis. Les groupes partenaires du MTQ défendaient au premier chef une conception fonctionnaliste et économique de l’organisation urbaine: l’autoroute est un mal nécessaire (dont il convient d’atténuer les impacts) pour le développement économique local. Ils valorisaient une approche collective du quartier, fondée sur sa vitalité économique, héritée de la période industrielle. Les opposants au projet du MTQ, tant les groupes que les individus, ont profité du débat entourant la modernisation de la rue Notre-Dame pour proposer de nouveaux modes de l’habiter, critiquer la ville dépendante de l’automobile et discuter sans relâche des impacts environnementaux (Harou et Sénécal, 2005). Ils valorisaient à la fois une conception collective du monde, soit la conservation de l’environnement, mais privilégiaient également une défense de la sphère privée en mettant l’accent sur la qualité du cadre de vie pour les résidents. Par ailleurs, l’élargissement du débat à des acteurs extérieurs au quartier a eu pour effet de reconstruire, à partir de cet espace public médiatique, les termes du débat: les enjeux, notamment, en sortiront radicalement modifiés.

Par médias interposés: de la congestion à l’environnement

Il ressort clairement de l’analyse du processus de planification de la rue Notre-Dame que les médias ont joué un rôle primordial dans l’évolution du dossier. Le débat s’est poursuivi autant dans la presse que dans les lieux officiels de la consultation. Les pages du Devoir et de La Presse ont fait grand état du débat qu’on prévoyait houleux, et le reflet d’un quartier déchiré (Cardinal, 2001: A5). L’autoroute et tous les projets de ponts et de tunnels présentés à la commission sur la mobilité sont devenus, durant la période où les exercices de consultation battaient leur plein, d’une haute importance politique et médiatique. Le débat médiatique, lancé dans le sillage de la publication du plan de transport et de l’annonce des deux consultations publiques, a permis d’abord de soulever des craintes, de la grogne et de l’opposition (Cardinal, 1999; Bérubé, 2000; Pratte, 2000b). La revue du dossier de presse montre d’abord l’effacement du thème de la congestion, thème à l’origine des deux enjeux initiaux, la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud et la modernisation de la rue Notre-Dame. Mais, si les premiers articles sur le sujet ont fait écho au mandat de la commission sur la mobilité et à la soumission du projet du MTQ devant le BAPE, la congestion n’a suscité que peu de commentaires par la suite. C’est à peine si une dizaine d’articles en font état. D’ailleurs, les éditorialistes des deux quotidiens ont accordé peu d’attention à l’enjeu de la congestion. Leurs éditoriaux ont pris parti sans détour pour le rejet de tous les projets de prolongement autoroutiers ou de construction de ponts ou de tunnels (présentés devant la commission sur la mobilité) et ce, tant dans La Presse que dans Le Devoir. Quelques titres d’éditoriaux suffisent à illustrer le ton: «Arrêtez cette folie» (La Presse, 7 mai 2001, p. A11); «La nouvelle balafre» (La Presse, 5 décembre 2001, p. A20); «Des ponts encore des ponts» (Le Devoir, 3 mars 2003, p. A6). Plus de 60% des articles du corpus contiennent une note critique vis-à-vis de tels projets. La défense des projets ne s’appuyait d’ailleurs pas sur l’argument de la nécessaire mobilité afin que Montréal demeure une métropole compétitive. Le thème de la réparation a remplacé celui de la congestion: la démolition de nombreux logements au début des années 1970 en bordure de la rue Notre-Dame, la détérioration du paysage urbain, la sécurité approximative du trafic sur le corridor actuel sont invoquées pour exiger la correction des erreurs du passé (Girard, 2000). Si le projet d’autoroute est présenté, dans les premiers jours du débat, comme l’aménagement d’un lieu rassembleur, cela a été de courte durée. La problématique environnementale l’a emporté sur les thèmes identitaires et la mémoire du quartier. Plus de 40% des articles du corpus ont fait état de cet aspect du dossier.

La formation de cet espace public médiatique alternatif a été aussi l’occasion d’afficher une expertise différente. Il est frappant de constater que les groupes qui se sont prononcés pour une perspective anti-automobile ont proposé nombre de solutions nouvelles, lesquelles ne faisaient pas partie des pratiques des professionnels du MTQ: la construction d’un tunnel profond, l’implantation de systèmes légers sur rails, les péages électroniques autoroutiers. Bien qu’expérimentés en maints endroits dans le monde, ces technologies ne font toujours pas partie de l’arsenal des moyens utilisés au Québec. Plus encore, les opposants ont imposé un discours construit encore peu pratiqué au Québec jusque-là: le crédo anti-automobile. En plus d’une démocratisation de l’expertise et d’une critique de l’axe partenarial entre les professionnels de la planification et les cadres du mouvement associatif de quartier, il s’est produit une reproblématisation des enjeux (Harou et Sénécal, 2005). Les infrastructures de transport n’avaient alors plus pour seule fin la mobilité des personnes et des biens, mais elles sont apparues comme des espaces publics, compris aussi dans le sens physique du terme. Ce fait était relativement nouveau au Québec et a permis au débat de porter sur un éventail d’enjeux au départ oubliés: les émissions de gaz à effet de serre, le redéveloppement résidentiel des anciens faubourgs ouvriers, la qualité de vie des ménages, la siminution des stress urbains, la qualité des espaces publics, etc. Cela dit, l’environnement et la qualité de vie n’ont pas été l’apanage des seuls opposants au projet du MTQ.

Conclusion

Il faut d’abord s’interroger sur les transactions sociales surgies du débat public. À première vue, on constate des résultats concrets issus de la négociation entre organismes publics et société civile. Le remaniement du projet d’autoroute a intégré des demandes venues des acteurs locaux et, finalement, les conclusions du BAPE ont été favorables à l’option du boulevard urbain défendue par une majorité de personnes et de groupes présents lors des audiences. Cela ne constitue qu’un aspect de la transaction survenue. Il importe de souligner que le débat public n’a pas été précisément favorable aux thèses identitaires et localistes. Les acteurs locaux qui revendiquaient leur appartenance au quartier ont opté pour une approche partenariale avec le ministère. Leur stratégie était celle du IMBY (In My Backyard). Ni l’argument de la nécessaire réparation, ni les résultats du partenariat avec le MTQ n’ont fait en sorte de convaincre et de justifier le projet autoroutier. La pertinence sociale du projet a été largement mise en doute. Et il est indéniable que les tenants du projet autoroutier ont perdu la bataille de l’environnement. Cette perte relative et ponctuelle de la légitimité des acteurs locaux est aussi celle des planificateurs du ministère du Transport. Le projet de boulevard urbain est sorti gagnant du débat médiatique avant d’être retenu par les commissaires du BAPE. Le débat public médiatique a donné une voix à des acteurs oubliés, voire marginalisés dans le débat public montréalais, généralement dominé par le discours sur le quartier. L’espace public médiatique alternatif a démocratisé et déterritorialisé le débat alors que sont modifiés les termes de la transaction sociale entre l’État et les acteurs locaux institués en réseau de quartier. Le débat a alors porté non pas sur les infrastructures et les réseaux, encore moins sur l’offre autoroutière et la congestion, mais sur des valeurs inhérentes à l’habiter et à la vie urbaine: le devenir de la ville, les formes du cadre de vie et la demande sociale de qualité de vie en ville. Ces deux moments dans la planification des transports métropolitains n’ont finalement été qu’une parenthèse. Le partenariat entre le MTQ et les associations de quartier, ainsi que la formation d’un espace public alternatif sont apparus comme deux expériences assez uniques dans l’histoire de la planification des transports à Montréal. Si, aujourd’hui, aucun appel au partenariat ne pointe à l’horizon, il faut en conclure que, à cet égard, l’apprentissage collectif reste inachevé.

La question initiale portait sur l’opposition entre le sujet et le réseau. Cette opposition est-elle irréductible? On observe d’abord cette double structure de la société civile, pour reprendre ce terme générique, qui se profile derrière la controverse, avec un réseau local institué et des associations à programmation environnementaliste réunissant des groupes informels et des individus sans attache institutionnelle. Deux coalitions ont donc occupé le débat. Ainsi, en marge des réseaux associatifs de quartier et des instances instituées de régulation locale, des sujets ont proposé un autre récit, celui du lieu, de l’habiter et de la qualité de vie. Ceux-ci ont cherché des appuis institutionnels qu’ils ont cru trouver auprès des groupes environnementalistes plus ou moins ancrés dans l’espace du quartier. Cette coalition anti-autoroute Notre-Dame et, plus généralement, anti-automobile en milieu urbain, a développé un programme qui a semblé osciller entre le microlocal et le global. Leur protestation a suivi la voie d’un espace public médiatique, sans s’ancrer précisément dans une structure territoriale organisée. Cela dit, l’opposition entre les réseaux associatifs et les acteurs de la controverse n’est pas définitive. L’individu contre le réseau, c’est vite dit. Il reste donc que, dans cette mosaïque d’acteurs locaux engagés dans le débat, émerge le sujet libre et disposant d’une marge de manoeuvre. Il revendique des droits et est soucieux de défendre son cadre de vie. Ce sujet s’apparente à la figure que développe Alain Touraine dans ses derniers ouvrages. Il peut aussi être défini comme un agent normatif qui entend débattre des valeurs qui lui tiennent à coeur et qui se montre capable de négocier le cadre normatif qui délimite les formes de l’habiter.

Dans le débat sur la planification du système de transport métropolitain, on retrouve d’ailleurs les deux catégories présentées par Touraine. On assiste en effet à l’affrontement entre les réseaux de quartier qui tentent de reproduire un mouvement social fondé sur des raisons économiques, notamment en réifiant l’espace du quartier industriel, et des groupes environnementalistes associés à des citoyens résidents qui proposent une définition culturelle de la ville. Dès lors, une bonne dose d’incompréhension subsiste entre ces deux univers de la société civile, celui du réseau et celui du sujet citoyen et résident, ne serait-ce que parce que leurs intentions diffèrent et qu’ils ne peuvent que s’inscrire différemment dans l’espace transactionnel issu de la controverse. Cet espace transactionnel est organisé sur les formes sociales de l’échange et sur les modes de structuration des rapports de force qui s’engagent dans toutes tentatives de régulation des conflits ou des tensions sociales (Rémy, 1994; Voyé, 1996). Le cas de la rue Notre-Dame permet, de plus, de comprendre comment le conflit est l’occasion de questionner la légitimité et le fonctionnement des instances locales et de placer le sujet au coeur des délibérations et des échanges.

Les médias supportent surtout la fonction de démocratisation du débat et, de par leur nature même, font en sorte d’amplifier les enjeux. Ils apparaissent comme le véhicule idéal pour déjouer les modes de transaction établis et programmés entre l’État et la société locale. Les médias permettent d’abord et avant tout un accès direct, sans intermédiaire, aux décideurs, donc au système politique global. L’espace public qui se compose alors a pour fonction de fixer un horizon global, c’est-à-dire de définir un intérêt général sans cesse recommencé. L’espace public médiatique permet, par ailleurs, de mettre en tension les enjeux normatifs et l’expérience vécue du conflit. Dans le cas de la rue Notre-Dame, les acteurs sociaux favorables au projet d’autoroute comme ceux qui l’ont contesté cherchaient à instituer des normes: une définition de la qualité de vie et des formes d’habiter. Le discours anti-automobile allait justement dans le sens d’une approche normative et prescriptive de la vie urbaine. Les uns et les autres ont été mis au défi de tenir compte de l’intentionnalité des acteurs de la controverse, qui se définissaient davantage dans leur rapport aux lieux qu’à un programme global en environnement. La stratégie du conflit, qui est celle de jouer à fond la carte de l’espace public médiatique, restera disponible pour quiconque se sent exclu d’un débat dans lequel il se dit concerné.

Parties annexes

Remerciements

Gilles Sénécal est redevable au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour sa contribution financière.

Notes

-

[1]

«Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a pour mission d’informer et de consulter la population sur des questions relatives à la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre de l’Environnement afin d’éclairer la prise de décision gouvernementale dans une perspective de développement durable» (BAPE, 2004).

-

[2]

La commission avait pour mandat d’effectuer «une étude d’opportunité d’intervention en matière de mobilité» (CCAMMRS, 2003: iii). Sa fonction était d’abord d’effectuer une vaste consultation qui, dans les faits, déborda largement la question de la mobilité entre l’île de Montréal et la Rive-Sud. Ses travaux ont porté sur le bouclage du réseau autoroutier et ont été mobilisés par les interventions des groupes environnementaux qui remettent en question les stratégies favorables à l’amélioration de l’offre du transport motorisé.

-

[3]

Les séances publiques de la CCAMMRS ont précédé de quelques semaines les audiences du BAPE portant sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame. Elles ont donné lieu à une prestation spectaculaire des groupes environnementaux à l’encontre de toutes initiatives visant à accroître l’offre autoroutière. Pont, tunnel et nouvelle section d’autoroute étaient critiqués sous l’angle de l’environnement et opposés aux projets de transport en commun. De ce fait, les séances publiques de la CCAMMRS et les audiences du BAPE sur la rue Notre-Dame peuvent être envisagées comme formant un même épisode débutant à l’automne 2001 et se terminant au printemps 2002.

-

[4]

Nous reprenons ici une définition de la transaction sociale utilisée par Annick Germain.

-

[5]

Les propositions venues des écoles américaines d’aménagement, notamment de New Urbanism et de Smart Growth, largement inspirées de Peter Calthorpe, ont exercé au Québec un attrait sur de nombreux groupes environnementaux (Vivre en ville, 2002).

-

[6]

L’AMT est un organisme gouvernemental de transport métropolitain qui a pour mission d’améliorer l’efficacité des déplacements des personnes en favorisant l’utilisation du transport en commun dans la région de Montréal [En ligne]. http://www.amt.qc.ca/corpo/index.asp. Une révision de son plan a été effectuée en 2002.

-

[7]

Le projet de modernisation de la rue Notre-Dame, tel que le nomme le MTQ, consistait en un euphémisme désignant un tronçon oublié de l’autoroute urbaine Ville-Marie, qui bouclerait cette partie du réseau en reliant l’Est au centre-ville au moyen d’une autoroute en tranchée déployée devant le port et, par le fait même, le front fluvial.

-

[8]

La CCAMMRS n’a déposé son rapport final qu’en février 2003. La dernière année fut surtout occupée à rédiger le rapport et, on peut le supposer, à gérer les tensions internes entre les tenants des différentes options. Elle n’a pas comporté de séances publiques.

-

[9]

Parmi les partenaires du CAUHM, on retrouve des organismes parapublics comme le Centre local de Services Communautaires (CLSC) d’Hochelaga-Maisonneuve, le Conseil pour le développement local et communautaire (CDLC), le regroupement des commerçants de la Promenade Ontario (l’artère commerciale du quartier), le Bureau de comté de la députée d’Hochelaga-Maisonneuve, Madame Louise Harel, alors ministre des Affaires municipales et de la Métropole, et un groupe de gens d’affaires de l’Est de Montréal, la Société de promotion et de concertation de l’Est de l’île de Montréal (Pro-Est).

-

[10]

Lors de l’élection municipale de 2002, une nouvelle administration municipale a été élue. Celui-ci a revu le dossier en profondeur et modifié la position de la Ville. Contrairement à l’administration municipale précédente, la nouvelle a plutôt choisi de défendre le projet de boulevard urbain. C’est d’ailleurs cette position qu’a défendue l’administration municipale devant les commissaires du BAPE.

-

[11]

En fait, le boulevard urbain devait être en dépression uniquement pour permettre de passer sous des dalles-parcs. Celles-ci étaient prévues dans le projet autoroutier initial.

-

[12]

L’administration municipale était très favorable à l’option de l’autoroute en tranchée jusqu’à l’élection de 2001. La nouvelle administration la critiquera et défendra l’option du boulevard urbain.

Bibliographie

- AMT (Agence métropolitaine de transport) (1997) Plan stratégique de développement du transport métropolitain.

- ASHER, Françoise (1998) La fin des quartiers. Dans Nicole Haumont (dir.) L’urbain dans tous ses états, Paris, L’Harmattan, pp. 183-201.

- AHM (Association habitat Montréal) (2002) Mémoire remis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Notre-Dame à Montréal par le Ministère des Transports du Québec. [En ligne]. http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/notredame/

- BACQUÉ, Hélène, DIVAY, Gérard, ROSE, Damaris, SÉGUIN, Anne-Marie et SÉNÉCAL, Gilles (2003) Survol de quelques politiques de revitalisation urbaine, INRS-Urbanisation, Culture et Société. [En ligne]. http://www.inrs-ucs.uquebec.ca/pdf/ rap2003_06.pdf.

- BÉRUBÉ, S. (2000) En tunnel ou en surface, le réaménagement de la rue Notre-Dame fait face à une irréductible opposition. La Presse, 17 janvier, p. A3.

- BLANC, Maurice (1994) La transaction dans les sciences sociales: vers un paradigme élargi. Dans Maurice Blanc (dir.) Vie quotidienne et démocratie, Paris, L’Harmattan, pp. 21-47.

- BAPE (Bureau des audiences publiques sur l’environnement) 2002, Rapport d’enquête sur le Projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal, Ministère des Transports du Québec. [En ligne]. http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/ publications/bape162.pdf.

- CARDINAL, François (2001) Modernisation de la rue Notre-Dame: un quartier déchiré. Le Devoir, 21 novembre, p. A5.

- CARDINAL, François (1999) Prolongement de l’autoroute Ville-Marie, la grogne augmente dans Hechelaga-Maisonneuve. Le Devoir, 28 décembre, p. A3.

- CASTELLS, Manuel (1999) Le pouvoir de l’identité, l’ère de l’information. Paris, Fayard

- CCAMMRS (Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la rive-sud) (2003) Rapport final.

- CHALAS, Yves (1997) Le déclin du quartier. Urbanisme, no 297, pp. 49-51.

- CHARBONNEAU, Johanne (1998) Lien social et communauté locale: quelques questions préalables. Lien social et politiques, no 39, pp. 115-126.

- CLOUTIER, Geneviève et SÉNÉCAL, Gilles (2005) Approches intégrées et planification urbaine: défis et enjeux de la participation et de l’intégration. Organisations & Territoires, vol. 14, no 3, pp. 83-89.

- CAUMH (Collectif en aménagement urbain d’Hochelaga-Maisonneuve) (2000) Rapport des audiences publiques locales: partie 1: description de l’intervention. [En ligne]. http://www.cam.org/~cauhm/InfoLavo/collectifhistoire.htm

- CAUHM (Collectif en aménagement urbain d’Hochelaga-Maisonneuve) (2002) Mémoire remis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Notre-Dame à Montréal par le Ministère des Transports du Québec (DM2). [En ligne]. http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/ notredame/

- CRE (Conseil régional de l’environnement de Montréal) (2002) Mémoire remis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Notre-Dame à Montréal par le Ministère des Transports du Québec, (DM 34).[En ligne]. http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/ notredame/

- DIVAY, Gérard, HAMEL, Pierre-J., ROSE, Damaris, SÉGUIN, Anne-Marie, SÉNÉCAL, Gilles et BERNARD, Paul (2004) Projets pilotes de revitalisation urbaine intégrée. Démarche d’évaluation. Québec, INRS-Urbanisation, Culture et Société.

- DREIER, Peter (2003) The Future of Community Reinvestment, Challenges and Opportunities in a Changing Environment. Journal of American Planning Association, vol. 69, no 4, pp. 341-353.

- GERMAIN, Annick (2005) Variations sur les vertus de la ville proche: la métropole montréalaise à l’épreuve de la diversité. Cahiers de Géographie du Québec, vol. 49, no 138, pp. 289-300.

- GERMAIN, Annick, MORIN, Richard et SÉNÉCAL, Gilles (2004) L’évolution du mouvement associatif montréalais: un retour au territoire programme? Lien Social et Politiques, no 52, pp. 129-138.

- GIDDENS, Anthony (1994) Les conséquences de la modernité. Paris L’Harmattan.

- GIRARD, M.-C. (2000) Rue Notre-Dame: Hochelaga-Maisonneuve demande réparation. La Presse, 29 juin, p. A8.

- GREFMEYER, Yves et JOSEPH, Isaac (1984) L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine. Paris, Aubier.

- GRUHM (Groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve) (2002) Mémoire remis au Bureau des audiences publiques sur l’environnement.

- GUAY, Pierre-Yves et ROY, Martin (2002) Analyse des conditions d’acceptabilité socio-environnementale exprimées lors de l’audience publique tenue par le BAPE du 14 au 24 janvier 2002. Rapport remis à Transport Québec.

- HALSTEAD, John M., LULOFF, Albert E. et MYERS, Stanley D. (1993) An examination of the NIMBY syndrome. Why not in my backyard. Journal of the Community Development Society, vol. 24, pp. 88-102.

- HAROU, Jonathan et Gilles SÉNÉCAL (2005) Controverse d’aménagement et récits urbains: le cas de la rue Notre-Dame à Montréal. Dans Jean, Bruno et Lafontaine, Danielle (dir.) Territoires et fonctions, tome 2: Des pratiques aux paradigmes: Les systèmes régionaux et les dynamiques d’innovation en débats. Rimouski, Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de l’est du Québec de l’Université du Québec à Rimouski, pp. 117-134.

- LE GALLÈS, Patrick et THATCHER, Mark (dir.) (1998) Les réseaux de politiques publiques. Paris, L’Harmattan.

- LEMIEUX, Vincent (2002) L’étude des politiques publiques, les acteurs et leur pouvoir. Québec, Presses de l’Université Laval.

- LEUNIG, Tim (2004) Turning NIMBYs into IMBYs. Town & Country Planning, Décembre, pp. 357-359.

- MTQ (Ministère des Transports du Québec) (2000) Plan de gestion des déplacements. Région métropolitaine de Montréal. 1. Stratégie d’intervention prioritaire. 2. Pour une décongestion durable.

- MTQ (Ministère des Transports du Québec) (2005) Projet de modernisation de la rue Notre-Dame. Concept conjoint.

- NEVEU, Catherine (2001) Les comités de quartier de Roubaix aux prises avec la politique de la ville: un exemple d’association phagocytées par la municipalité. Annales de la Recherche Urbaine, no 89, pp. 79-85.

- PRATTE, André (2000a) Pas banal, le futur boulevard Ville-Marie. La Presse, 19 avril, p. A8.

- PRATTE, André (2000b) Des risques accrus pour les citoyens. La Presse, 20 avril, p. A11.

- RÉMY, Jean (1994) La vie quotidienne et les transactions sociales: perspectives micro et macro sociologiques. Dans Maurice Blanc, (dir.) Vie quotidienne et démocratie, L’Harmattan, Paris, pp. 83-111.

- RÉMY, Jean, et VOYÉ, Liliane (1992) La ville: vers une nouvelle définition. Paris L’Harmattan.

- SCHAUT, Catherine (2003) Une participation sur ordonnance: les conseils consultatifs des locataires en région Bruxelles-Capitale. Espaces et Sociétés, no 112, pp. 41-58.

- SÉNÉCAL, Gilles et HAROU, Jonathan (2005) L’examen des projets autoroutiers dans la région de Montréal: un espace public incertain. Flux, nos 60-61, pp. 64-68.

- SÉNÉCAL, Gilles, GERMAIN, Annick et BÉNARD Jacques (2003) Portrait des pratiques communautaires et locales de revitalisation urbaine et sociale sur le territoire de l’île de Montréal. Québec, INRS-Urbanisation, Culture et Société et Centre Intervention pour la revitalisation des quartiers. [En ligne]. http://www.inrs-ucs.uquebec.ca/ pdf/rap2003_05.pdf.

- TOURAINE, Alain (1992) Critique de la modernité. Paris, Fayard.

- TOURAINE, Alain (2005) Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui. Paris, Fayard.

- TOURAINE, Alain et KHOSROKHAVAR, Farhad (2000) La recherche de soi: dialogue sur le sujet. Paris, Fayard.

- TREMBLAY, Pierre-André et KLEIN, Juan-Luis (1997) De l’appauvrissement des lieux à la reconstruction des communautés. Cahiers de recherche sociologique, no 29, pp. 103-118.

- VIVRE EN VILLE (2002) Mémoire remis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Notre-Dame à Montréal par le Ministère des Transports du Québec, (DM44). [En ligne]. http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/notredame/

- VOYÉ, Liliane (dir.) (1996) Ville et transactions sociales. Paris, L’Harmattan.

- WELLMAN, Barry et LEIGHTON, Barry (1981) Réseau, quartier et communauté. Préliminaire à l’étude de la question communautaire. Espaces et Sociétés, nos 38-39, pp. 111-133.

Liste des tableaux

Tableau 1

Processus de planification du réseau autoroutier et objectifs

10.7202/005067ar

10.7202/005067ar