Résumés

Résumé

Le Wilderness désigne une relation particulière à la nature, caractérisée par des représentations et des pratiques paysagères qui lui sont propres. Aujourd’hui, il influence fortement l’environnementalisme et tend vers une valeur étalon pour les sociétés occidentales. Il incarne un fond mythique dont la puissance évocatrice émane des grands espaces vierges de l’Amérique du Nord au XIXe siècle, notamment la forêt boréale du Canada. Dans ce pays, il emprunte différentes figures de paysages identitaires : du parc national à la station récréative en passant par la cabane au bord du lac. Au Québec, la divergence ou la complémentarité des scénarios présentés par le site de Mont-Tremblant déclinent les réalités enfantées par le mythe, poussé jusque dans ses retranchements. Ce mode de naturalité sera donc éclairé par l’analyse des représentations et des pratiques qui génèrent de tels paysages dits de Wilderness, permettant ainsi de mieux circonscrire le concept, et donc d’envisager son potentiel de pérennité et d’opérationnalité en matière de protection et de mise en valeur aujourd’hui.

Mots-clés:

- Wilderness,

- représentations du paysage,

- pratiques paysagères,

- Canada,

- Mont-Tremblant

Abstract

Wilderness encompasses a particular relationship with nature, characterized by specific cultural representations and practices that both express the critical contemporary values of western society and exert significant influences on environmentalism. It is also the vector of a powerful myth built on the immensity of untouched nature in the nineteenth century, as illustrated by the northern forests of Canada’s Laurentian Shield. In this setting, wilderness is endowed with different figures of landscape identity – from a National Park to modest lakeshore cabins, and to an intensively exploited recreational resort. The divergence or complimentarity of these figures, each deriving from this myth, are present within the immediate region of Mont-Tremblant, Quebec. These types of wilderness settings are examined with regard to how they are represented and managed, thereby permitting us to better circumscribe the idea of wilderness and to better understand its potential and operational utility in relation to conservation and sustainable use.

Keywords:

- Wilderness,

- landscape representations,

- landscape practices,

- Canada,

- Mont-Tremblant

Corps de l’article

Julienne Javilliers fut aussi séparée du monde que sur une île perdue dans les mers lointaines. Le mot solitude paraissait faible, appliqué à ces lieux. L’expression anglaise wilderness en rendait mieux l’atmosphère : «O for a lodge in some vast wilderness!» Le Franc, Hélier, fils des bois.

L’idée de Wilderness [1] se façonne en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle, où elle est édifiée en tant que valeur positive au XIXe siècle. Le terme est aujourd’hui utilisé au sens large pour désigner la nature sauvage (comme synonyme de wild nature) par un courant environnementaliste qui tend à se mondialiser et qui, en plus, est véhiculé par la langue anglaise. Il y a donc un décalage de vocabulaire latent dans les politiques et les actions locales hors du contexte du Wilderness.

En effet, ce paysage mythique s’est construit à partir d’une relation spécifique entre une géographie et une population particulière, dans un espace-temps culturel donné. Comme tout filtre de perception, celui-ci agit en tant que référent culturel, avec des pratiques et des modes d’aménagement qui, en retour, parachèvent le portrait ou le modifient.

Cette réflexion est donc focalisée non pas sur le concept de wilderness dans sa totalité, mais sur l’Expérience paysagère qui le qualifie au Canada. Elle vise à comprendre l’essence de cette posture devant la nature sauvage, ainsi que son évolution et ses impacts. La première partie cernera la manière de voir et la façon d’être à la nature inhérentes au Wilderness. Cette problématique sera ensuite illustrée dans une seconde partie par l’étude de cas du site de Mont-Tremblant [2] au Québec, une destination internationale de nature, emblématique du Québec et de l’Amérique du Nord. Archétype du Wilderness, ce site présente en réalité trois scénarios de perception et de mise en valeur : du parc national (qui serait l’incarnation de l’archétype) à la station récréative internationale (qui constituerait l’antithèse du mythe ?), via la cabane au Canada (un niveau intermédiaire). Chacun de ces modes de sensibilité paysagère sera identifié et interprété à travers les représentations iconographiques et les pratiques territoriales qui le sous-tendent.

Enfin, une troisième partie permettra un retour critique sur la déclinaison du cas Tremblant et rouvrira le débat sur l’évolution de la sensibilité au Wilderness dans l’espace et dans le temps d’aujourd’hui.

Le Wilderness, un mythe paysager nord-américain inspiré de la nature sauvage

S’il existe une abondante documentation sur la question du Wilderness en termes écologiques, historiques, philosophiques et artistiques, l’objectif de cette réflexion est centré sur l’expérience esthétique et culturelle du mythe du Wilderness (représentations) en relation avec les formes paysagères que celui-ci génère (pratiques) au Canada (figure 1).

On procédera donc d’abord à la définition du terme Wilderness tel qu’il est abordé dans cette posture de recherche, puis au paradigme qui a présidé à son émergence au Canada.

Figure 1

Les représentations et pratiques du Wilderness de Tremblant

Ce registre de sensibilité à la nature dite sauvage ou vierge, bien qu’il repose sur un objet naturel spécifique, est culturel (Nash, 2001 ; Oelschlager, 1991 ; Calicott, 1998, Arnould et Glon, 2006 ; O’Brian et White, 2007). En effet, le Wilderness est un artefact – littéralement un fait de l’art –. Il puise son expression singulière dans un mythe de paysage venu d’Amérique du Nord qui s’alimente dans une nature perçue comme immaculée et pratiquée comme initiatique. Il constitue une grille d’appréciation référente qui s’est ensuite progressivement transmise et généralisée à la plupart des sociétés occidentales.

Le Wilderness suppose ainsi un lieu (un milieu géographique de nature non contrôlée) et une expérience humaine (un regard et un comportement). Il désigne la matrice esthétique qui s’est construite de manière itérative entre l’objet de nature convoité et la relation émotionnelle et physique du sujet. Autrement dit, le Wilderness désigne un répertoire culturel pour le sujet percevant, et sans lequel la magie paysagère n’opère pas.

Dès lors, le Wilderness suppose la nature sauvage, tandis que la réciproque est fausse : la nature sauvage n’est pas universellement appréhendée par les sociétés sur un registre paysager d’une part (Berque, 1992) [3], et non plus sur celui du wilderness d’autre part. Il en va de même de l’érème comme proximité de sens avec Wilderness : la distinction entre l’écoumène, les terres habitées et aménagées par les sociétés humaines, et l’érème, son contraire, espace rebelle déserté des hommes par l’hostilité rédhibitoire de son milieu naturel (Berque, 1986 ; Descola, 2005). Là encore, si le Wilderness suppose l’érème, les érèmes de la planète ne sont pas pour autant tous placés sous le signe culturel de la sensibilité paysagère du Wilderness.

La puissance évocatrice du Wilderness réside dans la métaphore d’un univers de nature dépouillé et résistant : par attribution des qualités rédemptrices que l’homme lui prête, mais aussi dans le défi de l’épreuve que cette nature lui impose pour y accéder. Pour n’en évoquer que les qualités les plus classiques, les traits de caractères géographiques (primitif, originel, spontané, immense, marginal, isolé et hostile) prêtés au territoire du Wilderness sont convertis en « vertus » de l’Être : authentique, vrai, libre, solitaire et insoumis, respectivement. Des qualités s’acquérant par l’Expérience, soit l’épreuve directe de l’apprivoisement ou de l’adversité, dans l’empathie ou la violence. En effet, dans l’échange métaphorique qui fonctionne entre cette nature non contrôlée et l’homme occidental, ces paysages sont le siège du danger et un miroir de l’immensité. Un revers qui double le plaisir par le dépassement, voire l’abnégation que l’expérience exige devant la peur, l’effroi pouvant entraîner un risque réel de mort. Un parcours initiatique (ou du combattant) qui se mérite le cas échéant, qui punit cruellement celui qui a failli : le froid, l’égarement, la noyade, la chute, la famine, l’empoisonnement, la morsure, la piqûre, etc.

Outre la définition qualitative de cette relation homme-nature singulière, sa trajectoire historique puise son origine dans la colonisation européenne de l’Amérique dès le XVIe siècle. Face à cet objet de désir dangereux, ou bien cette peur délicieuse, philosophes, écrivains, peintres, paysagistes ont tracé les contours et échafaudé les icônes de cette sensibilité paysagère. La mise en abîme de la nature nord-américaine par sa conquête, l’industrialisation et l’urbanisation de la fin du XIXe siècle, conjuguée à l’interprétation religieuse de la nature chez les anglophones, a consacré ce sentiment d’extase esthétique (Conan, 1993). Un sentiment indissociable de l’expérience initiatique qui y conduit, et qui s’est progressivement substituée à la réaction éprouvée par les colons pionniers depuis le XVIe siècle. Par conséquent, c’est plutôt l’élite anglophone urbaine (plus que les francophones au Canada) qui est à l’origine de cette figure sublime du paysage nord-américain. Ces facteurs ont trouvé écho dans le transcendantalisme, courant philosophique et spirituel qui a contribué à sacrer le Wilderness comme vecteur du règne du vivant, lui-même supposé incarner la vérité universelle et donc la perfection morale.

Le foyer de cette sensibilité a rayonné des États-Unis où il s’est constitué à la fin du XVIIIe siècle (Arnould et Glon, 2006 ; Larrère, 2008), de concert entre philosophes (Emerson, Thoreau), forestiers et naturalistes activistes (Muir, Pinchot), peintres (École d’Hudson River) et écrivains (Le Franc, 1930)

Cet emblème de la conquête des vastes espaces s’est propagé au Canada. Il y est même devenu le principe unificateur de la nation canadienne. Le Wilderness est ainsi devenu la figure de proue de la fondation de ces nouvelles civilisations d’Amérique du Nord. Il a d’une part tranché avec l’identité européenne du Vieux Continent et, d’autre part, permis au Canada de se légitimer lui-même face aux revendications autochtones sur son propre territoire (O’Brian et White, 2007).

Côté canadien, en effet, la figuration picturale de la forêt connaît un élan à la charnière du XIXe et du XXe siècle (Jacobs, 2004). Elle est amorcée entre autres par Cornelius Krieghoff puis parachevée par le Groupe des Sept dans l’Est canadien et Emily Carr sur la côte Ouest. Ce thème d’inspiration a également trouvé écho dans la production photographique par le biais de la carte postale.

Ces ambassadeurs du paysage du Canada – « Many of the most significant critiques of the historic meanings and uses of landscape in Canada are to be found in the work of visual artists » [4] (White, 2007 : 18) – ont ainsi réalisé une sélection de motifs dans le paysage pour en constituer une figure archétypale. Ils ont de la sorte canonisé la combinaison des motifs de l’eau, de l’arbre et de la roche mère affleurante

Cette matrice de représentations des paysages sauvages de facto conduit à des pratiques d’aménagement conformes à de tels désirs de nature : initiative de conservation de portraits mythiques dans les parcs nationaux [5], influente également pour l’emblème national canadien (Cros, 2007). Enfin, au XXe siècle et l’orée du XXIe, force est de constater que l’héritage de cette sensibilité a persisté comme force suggestive pour l’art contemporain, proposant de nombreuses réinterprétations artistiques et aménagistes (Jacobs, 2004 ; O’Brian et White, 2007).

Par conséquent, le Wilderness désigne un portrait de la nature qui est le théâtre d’imaginaires spécifiques et le siège d’actions caractéristiques en Amérique du Nord. Sa version canadienne sera donc abordée ici sous l’angle du paysage, à l’aune de l’axiome de Berque, selon qui « les sociétés perçoivent leur environnement en fonction des aménagements qu’elles en font, et réciproquement, elles l’aménagent selon les représentations qu’elles en ont » (1990). Les paysages de Wilderness seront ainsi distingués, identifiés et caractérisés, par les narrations et les pratiques qui les investissent, autrement dit par les représentations qui les donnent à voir, ainsi que les modes de fréquentation et d’aménagement qui s’ensuivent. Ceci à travers l’exemple de Mont-Tremblant, prisme paysager représentatif dans les facettes qu’il présente, et donc les questionnements qu’il suscite.

Un paysage, trois projets de territoires pour Tremblant

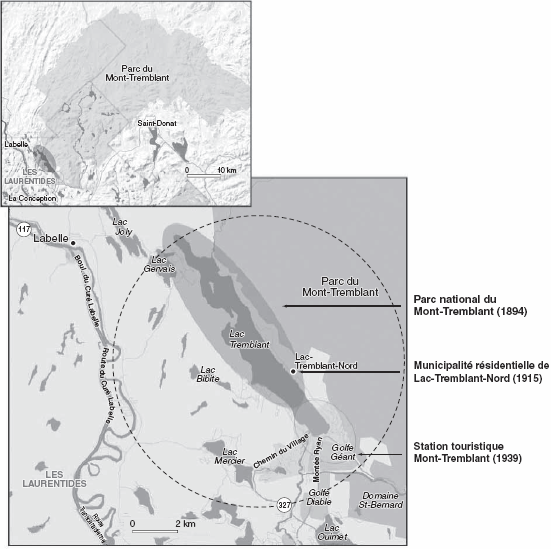

Le territoire de Mont-Tremblant est situé à 130 km au nord de Montréal, dans la région des Laurentides de la province du Québec, au Canada (figure 2). Ce dernier est caractérisé par un paysage très homogène du bouclier canadien. Il incarne une des expressions emblématiques du Québec, et ce, à plusieurs titres : par sa limite entre forêt mixte et forêt boréale, la relative absence de routes au-delà, une pléthore de lacs qui se lovent dans un relief déroulant ses échines sylvestres à l’infini et, enfin, un toponyme d’origine amérindienne [6]. Ce territoire de Wilderness, pourtant situé à une heure et demie de Montréal, constitue une porte de l’érème qu’on appelle « Le Nord » au Québec, le « Grand Nord » consistant en l’autre moitié de la province qui se prolonge jusqu’au détroit d’Hudson et à la Baie d’Ungava.

Trois projets de territoires s’articulent autour du pivot mythique du mont Tremblant. Force est de constater que deux projets sur trois résultent d’initiatives privées, clé de voûte de la colonisation de ces territoires de nature idéalisée et rebelle, et moteur de la compétition entre francophones et anglophones pour se l’approprier. Ils seront présentés par ordre chronologique et degré décroissant de naturalité [7] : la description de chaque projet, la narrativité paysagère qui se dégage de ses représentations iconographiques, puis les pratiques associées.

Un parc national depuis 1894

Le parc national du Mont Tremblant est le premier créé au Québec, et le second au Canada, après celui de Banff (1885). Il s’étend sur 1500 km2, et couvre une étendue forestière typique du bouclier canadien (Laurentides et Lanaudière). D’un statut de « réserve forestière » en 1894, il acquiert une vocation de plein-air en 1958, année où il est officiellement accessible au public. Proportionnellement à ses ambitions qui s’élargissent, le périmètre s’étend géographiquement.

Figure 2

Site de Tremblant

Son emprise géographique est sans contact direct avec le lac Tremblant, dont il est séparé par une municipalité et une station récréo-touristique, qui l’enveloppent de part et d’autre. En revanche, le parc jouxte ces deux projets de territoire en leur limite est, où le mont Tremblant constitue un amer remarquable de l’intérieur du parc.

Il comporte plusieurs entrées, essentiellement situées au sud de son périmètre et sans accès direct à la municipalité ou à la station, le plus proche accès étant à environ 12 km de la station. Son taux de fréquentation est d’environ 450 000 jours-visiteurs par an, concentrés à 69??% dans le secteur de la rivière du Diable (entrée à proximité du vieux village de Tremblant).

Le parc, projet de conservation mais aussi de démocratisation de la nature, fait office d’espace public sur le site de Tremblant, au regard des deux autres projets de territoires dominés par la propriété privée.

Une municipalité de résidences secondaires créée en 1915

L’emprise de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord (LTN) comprend les deux tiers nord du lac Tremblant (soit 10 km de long sur les 15 existants), ainsi que les lacs Bibitte et Gervais situés à l’ouest et au nord-ouest.

L’acquisition de la première propriété sur le lac date de 1902. Un peu plus d’un siècle plus tard, 91 cabanes ou chalets sont établis sur des lots contigus, préservés de la vue du lac par un rideau d’arbres. Ils abritent une population urbaine qui fréquente ces résidences en période de vacances ou les fins de semaine. Le développement a été défini dès le départ sans routes ni électricité, et les habitations ne sont toujours accessibles que par le lac, via une infrastructure collective : la marina privée.

Il s’agit d’un projet de territoire commun et privatif, à des fins de préservation paysagère, institutionnalisé par la création de la municipalité autonome de Lac-Tremblant-Nord en 1915. Ce projet est mis en place par une élite urbaine de Montréal. Les résidants, initiateurs de l’émergence paysagère de Lac-Tremblant-Nord, se fédèrent alors grâce à une esthétique partagée de leur environnement. Parmi eux : quelques peintres du Groupe des Sept ou des proches, comme Edwin Holgate et Maurice Cullen, ou encore l’architecte-paysagiste Rickson A. Outhet [8]. La charte fondatrice de 1915 a donc pour vocation d’entériner la protection du genius loci et de l’artialise [9] comme patrimoine commun. Son contenu édicte un certain nombre de règles qui ne cessera de croître pour maîtriser l’urbanisation des rives (Joliet et Gourbilière, 2008).

À l’échelle du site de Tremblant, le projet de municipalité de LTN, de lotissement individuel volontairement dépouillé d’infrastructures, entérine en quelque sorte le mythe de la cabane au Canada, résistant aujourd’hui tant bien que mal aux pressions expansionnistes de la station limitrophe.

Une station touristique aménagée en 1939

L’aire de la station touristique englobe le mont Tremblant dans sa totalité, ainsi que la rive sud du lac Tremblant aux pieds de la montagne. Elle s’emboîte au sud-ouest avec l’aire du parc, et au sud-est avec Lac-Tremblant-Nord, comme une charnière entre les deux. La station est située dans les municipalités de Tremblant (vieux village) et de Saint-Jovite. Outre sa localisation dans un environnement emblématique réunissant le lac, la forêt et la montagne, l’attrait du site réside dans la hauteur de son sommet (près de 1000 m, soit un des plus hauts sommets de l’est de l’Amérique du Nord), et dans sa pente exposée au sud, côté lac.

Désenclavé grâce au missionnaire Labelle (chemin de fer, routes), le territoire de la montagne « tremblante » a connu une modification radicale de trajectoire au XXe siècle, avec l’introduction de la pratique du ski et le développement de la villégiature. Ici, un richissime américain de passage, Joe Ryan, emballé par la beauté des lieux après l’ascension de la montagne, décide d’investir ses capitaux dans l’aménagement d’une station de sport d’hiver ex nihilo. Cette station ouvre ses portes en 1939. Après une faillite de fréquentation dans les années 1970, la société américaine Intrawest (club mondial privé de centres de villégiature) reprend l’affaire en 1991 et crée de toute pièce une station comprenant un village autour duquel s’agrègent les structures d’accueil et des équipements de pointe d’envergure internationale. Les options touristiques sont diversifiées aux quatre saisons, avec la création de golfs, d’une plage, d’un circuit automobile, etc. Le site est aujourd’hui fréquenté par 2,3 millions de visiteurs / an !

En l’occurrence, ces trois projets de territoire montrent comment, à partir d’un même paysage emblématique du Wilderness ancré dans le bouclier canadien, des trajectoires différentes se sont dessinées à partir d’aspirations de nature distincte.

Chacun de ces scénarios est illustré par une imagerie paysagère qui traduit les représentations et les projections esthétiques portées sur son caractère naturel. L’analyse de ces images produites permettra maintenant de décrypter la forme et le sens du paysage perçu et attendu, et de les mettre ensuite en relation avec les pratiques qui y sont liées.

Trois narrations paysagères

La narration d’un paysage réside dans la signification des éléments et de leurs agencements convoqués pour le représenter, et donc le raconter. Quel vocabulaire iconographique est choisi ? Comment ? Quel sens, quel récit ? Quand et pourquoi ?

Toute représentation du paysage est fondée à partir d’une rhétorique non verbale qui lui est propre et qui, de façon progressive, s’inscrit graphiquement dans le bien commun culturel comme un archétype de paysage. L’image paysage tend en effet à constituer peu à peu une valeur collective partagée et, par conséquent, une projection aussi bien qu’une émotion attendue, qui ne saura être satisfaite, pour le public, que dans l’expérience concrète de la confrontation et de l’adéquation du portrait.

Sur le plan méthodologique, les corpus iconographiques étudiés sont constitués des représentations paysagères les plus accessibles, les plus diffusées, à savoir celles qui constituent leur vitrine en quelque sorte : l’imagerie picturale (les tableaux emblématiques exposés dans les musées et dans les galeries nationales et locale), l’imagerie des cartes postales, ainsi que celle des sites Internet (qui sont construits sur les mêmes données que les dépliants et prospectus touristiques). Dès lors, 118 représentations paysagères du site de Tremblant ont été examinées : 45 pour le parc, 36 pour LTN, et 37 pour la station. Les images ainsi sélectionnées ont ensuite été reportées dans chacune des unités paysagères, puis analysées selon trois critères de choix d’artistes dans le « donné à voir » : l’angle de vue (du dedans ou du dehors ; la profondeur de champ : plan rapproché ou panoramique), le cadrage des motifs paysagers qui y figurent ; et enfin la comparaison entre les représentations permettant de dégager les récurrences et les seuils d’évolution.

Le parc national : une nature originelle

Le modèle paysager produit par le discours iconographique est analysé à partir de la galerie de photographies du site Internet du parc.

Très clairement, le discours iconographique (figure 3) repose sur la dimension grandiose et spectaculaire d’une nature qui serait comme « première » et « incommensurable ». Cette dimension est déployée de manière récurrente dans la combinaison des motifs montagne-forêt-lac (avec en tête le lac Monroe, marqueur identitaire de l’entrée principale sud du parc). Elle se dessine de fait comme l’archétype de paysage du parc du Mont-Tremblant. Le motif de la rivière en cataracte rocheuse (chute) ou en méandre sableux apparaît en seconde position (particulièrement la rivière du Diable). Le lac Monroe et la rivière du Diable apparaissent en surbrillance par leur répétition, tandis que, jamais, le mont Tremblant n’est manifesté comme point d’appel ou de repère. On constate également que les paysages d’hiver sont peu présents, parce que moins attrayants, trop hostiles ou hors saison touristique ?

La narration du paysage du parc repose donc sur une rhétorique originelle et immaculée, sans bride dans l’espace ni dans le temps. Elle suggère ainsi l’Expérience initiatique d’un parcours de découverte.

Figure 3

Site de Tremblant

Lac-Tremblant-Nord : une nature confidentielle

Le caractère « confidentiel » qui se dégage de l’imagerie naturelle de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord est inhérent à un public réservé (les propriétaires) et à sa discrétion recherchée.

Deux types d’icônes paysages apparaissent chronologiquement (figure 3). La première moitié du XXe est dominée par des tableaux intimistes en ras de lac, tandis que la seconde moitié du siècle est marquée par des peintures et des photographies panoramiques de LTN, prises de l’extérieur et axées sur le mont Tremblant en arrière-plan [10].

Le ton de la narration paysagère de la première moitié du siècle est donné entres autres par l’artialisation concertée de peintres éminents (comme Holgate et Cullen) et d’un architecte-paysagiste (comme Outhet, collaborateur de Olmsted). Résidants de LTN et amateurs de paysage de nature, ces artistes créent ainsi une émulation paysagère à plusieurs voix, faisant émerger la puissance évocatrice du lac, décisive pour l’acquisition de son autonomie municipale.

À l’échelle du lac, l’analyse du corpus iconographique montre tout d’abord autant de cadrages serrés que lointains du paysage, et tous sont pris du lac vers l’extérieur, sans jamais dévoiler une façade apparente de cabane ou de garage de bateaux : à l’instar de la prise de vue, la source d’inspiration vient donc « du dedans ». Ceci révèle une forte intériorisation du rapport au paysage fondé sur ses composantes naturelles. Ensuite, force est de constater la récurrence de lieux d’inspiration représentés, comme l’embouchure de la rivière Cachée ou la baie de La Palissade (situées respectivement au nord-est et nord-ouest du lac).

Plus précisément encore, les motifs esthétiques de cette période, choisis dans le paysage de LTN sont concentrés sur la ligne des rivages : l’interface eau-forêt focalise et assemble l’aplat de l’eau, la silhouette tortueuse des arbres, leurs racines apparentes scabreuses, les roches affleurantes ou les échines montagneuses, puis les découpes irrégulières des berges, en anses et caps. Autre remarque : les paysages de neige représentent la moitié de l’effectif analysé, signifiant que l’hiver est une composante intrinsèque essentielle à la valeur narrative du paysage du lac [11]. Inversement, on rappelle l’absence de représentations des cabanes, des pontons et des garages de bateaux, de personnages, ainsi que toute vue du mont Tremblant, soit toute empreinte humaine (pourtant bien présente). En outre, la narration paysagère de la période 1915-1980 est révélée par des compositions qui exaltent une nature puissante vécue dans l’intimité, resserrée autour des valeurs de l’existence solitaire possible dans la nature.

À partir des années 1980, cette narrativité intimiste et spirituelle est détournée par des prises de vues de l’extérieur vers l’intérieur du lac et une échelle panoramique. Cette iconographie est notamment l’oeuvre des peintres contemporains Michel Normandeau et Sylvie Legaulé.

On retrouve, comme dénominateur commun avec la période précédente, le genius loci de l’embouchure de la rivière Cachée, l’importance de l’hiver comme paysage emblématique, ainsi que l’absence de toute empreinte anthropique (personnage, cabane, ponton, garage de bateaux). En revanche, une tendance est nette : le centre de gravité de la représentation du paysage de LTN se déplace vers le mont Tremblant comme axe de perspective et point de repère. Ces images paysages suggèrent par conséquent une narration qui se détourne de l’Expérience intime, vers un regard autre que celui réservé aux résidants, le sortant ainsi de sa confidentialité et le plaçant comme l’antichambre du mont Tremblant.

La station touristique : une nature résiduelle et reconstituée

La station touristique Mont-Tremblant présente, par son discours iconographique, une toute autre conception de la nature laurentienne première (figure 3). Le corpus d’images à l’origine de l’analyse est composé exclusivement de photographies, diffusées sous forme de cartes postales et dans le site Web.

Contrairement au parc et à Lac-Tremblant-Nord, le paysage repose ici sur la mise en scène d’une nature urbanisée et extravertie, destinée à la consommation du grand public. Un paradoxe parce qu’urbanisée, mais exhibée au sein de l’écrin de portraits naturels emphatiques et artificialisés, comme lieux organisés de l’extrême.

La sensibilité paysagère de la station Mont-Tremblant s’est construite lentement, postérieure à celle de LTN, au rythme de sa renommée grandissante dès sa création en 1939. Or, bien que la qualité du Wilderness environnant constitue un écrin de prédilection déterminant le choix du site et de sa mise en valeur, la dimension paysagère du mont n’apparaît en images qu’à partir des années 1990 avec les grands travaux d’Intrawest (les représentations précédentes étaient consacrées à l’exhibition des moyens techniques et logistiques de la station de ski de Ryan : remontées mécaniques, lodges, hôtels, restaurants).

On observe donc une progression autour du seuil historique des années 1990, marquée par l’accélération de la sensibilité paysagère sur le domaine de la station consécutivement aux campagnes publicitaires d’envergure.

La production récente d’un discours paysager témoigne donc d’une conception désormais très urbanisée et ludique de l’environnement naturel du mont Tremblant. La stratégie de marketing « Les Centres de villégiatures d’Intrawest sont situés en Amérique du Nord et en Europe, près de montagnes fabuleuses, de plages immaculées, de terrains de golf de compétition, de lacs encore sauvages et d’activités inoubliables », (site Web de la station) opte pour un visuel paysager emphatique et sélectif. Ce prisme déformant met l’accent sur les saisons de l’hiver et de l’automne – « l’été des Indiens » – et retient le versant sud comme l’expression de son système de valeurs significatives du paysage de nature. Dans la représentation des cartes postales, on remarque également la récurrence de la vue panoramique prise du sommet du Mont Tremblant dominant la station et le lac à ses pieds. De plus, il faut souligner qu’on ne donne à voir que le versant sud avec la station, la « vitrine », et jamais l’ubac de la montagne.

Tout récemment dans le site Web, on remarque l’apparition de gros plans sur le village ou la montagne dans le corpus (aux dépens du lac), qui tendent à devenir ainsi chacun des portraits isolés et complémentaires l’un de l’autre. Pour conclure sur la narration paysagère de la station récréotouristique, l’analyse fait apparaître une utopie, voire un oxymore : une ville nouvelle suréquipée, sertie dans un écrin de nature à portée de main et aménagée comme une vaste cour de récréation.

À l’échelle du site de Tremblant dans son ensemble, l’analyse des représentations du paysage met par conséquent en exergue trois facettes de Wilderness. Ces dernières constituent une distinction dans le degré de naturalité perçu et recherché : une nature originelle promise à la visite, une nature confidentielle sur le point de perdre son intimité attendue et, enfin, une nature urbanisée à faire rompre l’enchantement. L’analyse des pratiques associées à ces images permettra de compléter le sens de ces trois constructions de nature déclinant le territoire de Tremblant.

Trois pratiques paysagères

Chacune de ces trois conceptions de la nature sauvage du site révèle un mode d’entrer en résonance avec elle, une manière de communier avec l’environnement par une expérience qui lui est propre, et qui vient confirmer en retour l’image émise du paysage. Les usages et pratiques n’ont de commun que l’épreuve physique relative à l’accomplissement esthétique attendu du Wilderness.

Le parc national : parcourir l’inconnu

Au premier portrait de Wilderness exposé comme originel correspondent des pratiques sportives et naturalistes non interventionnistes consacrées à la découverte itinérante d’une nature inconnue (figure 3) : la marche, le canot, la bicyclette, et le ski pour accéder à l’« incommensurable emblématique », à savoir le panorama paysager forêt-lac / rivière-montagne. La quête de cette nature originelle repose donc sur une expérience nomade, physique et ascétique dans un cadre défilant et authentique : « Les amateurs de grands espaces sont sûrs qu’ils vont trouver un paradis » (site Web du parc national).

L’image d’une nature vierge au parc du Mont-Tremblant est en effet associée à des déplacements balisés non motorisés. Les pratiques s’accordent donc à cette icône pour assouvir un goût d’aventure en milieu inconnu : maîtriser sa propre autonomie, c’est-à-dire organiser son matériel, son hébergement (la tente ou le refuge), sa nourriture et son parcours (orientation, destination). Pour entrer en communion avec cet univers à découvrir, le public souscrit au rite vestimentaire (sportif), au rite du déplacement traditionnel non motorisé (randonnée, canot-camping), au rite de la contemplation et de l’observation pour parvenir à l’état de recueillement ou de dépassement de soi. L’accès à ce patrimoine naturel est payant, validant ainsi un acte esthétique et éthique, celui du spectacle et de la participation à l’oeuvre collective de conservation.

Lac-Tremblant-Nord : un ressourcement familier

Au ton confidentiel conféré aux paysages de LTN (figure 3) correspondent des pratiques de ressourcement ancrées dans un univers naturel familier, a contrario du parcours dans une nature inconnue proposé dans le parc national.

Dans le cas de LTN, les portraits intimistes déployés sont en effet le reflet d’un vécu régulier, discret et rustique de campements d’été ou de fins de semaines. Le groupe de familles fondateur a investi une partie de lui-même en achetant un terrain et en bâtissant son chalet, en créant sa propre municipalité, marquant ainsi son sentiment d’appartenance à l’environnement naturel circonscrit. La cabane, qui, on l’a vu, est à la fois dissimulée derrière un rideau d’arbres et jamais représentée dans l’imagerie paysagère, reste néanmoins le point d’ancrage de pratiques spécifiques vers le lac et dans la forêt. Elle incarne une forme de sédentarité, une capacité à l’autonomie avec un chez-soi possible, marquant l’appartenance à la forêt authentique, tout en permettant de voir sans être vu. La cabane constitue donc un prolongement de soi dans la nature, avec cette aptitude à pouvoir vivre dans la beauté de la pureté des éléments et le dénuement, métaphore d’une élévation de l’âme ; ceci tout en s’enracinant et en instaurant une certaine familiarité avec le paysage vécu. Lorsque le résidant entre chez lui, pour marquer le retranchement de son quotidien urbain, il endosse d’abord ses vêtements de Tremblant, la tenue dépouillée (indigente) ad hoc que chacun préserve sur place. Il est alors fin prêt pour s’adonner aux rites estivaux ou hivernaux extérieurs, solitaires ou familiaux, tels que le bricolage, le bois, le bain, la circulation sur le lac, le ravitaillement, la régate, la chasse ou encore la pêche.

Le détournement panoramique sur le mont Tremblant observé dans l’iconographie traduit également une évolution des pratiques d’aménagement. Au sein même des résidants de LTN, la cabane et le trajet sur le lac pour y parvenir sont devenus une fin en soi et non plus un point de déploiement dans l’épaisseur du paysage (les durées de séjour étant plus courtes). À cela, s’ajoute l’éclatement familial des propriétaires, qui engendre l’accès massif à de nouveaux riches arrivants, séduits d’une part par la proximité de la station Mont-Tremblant sans subir les inconvénients de la promiscuité, d’autre part par la vue sur le lac, et enfin attirés par l’aménagement récent de lotissements accessibles par la route. Une ostentation et une facilité étrangères au dénuement et au recueillement de l’expérience rustique du début du XXe siècle…

La station Intrawest : un décor de divertissements

Rompue au dernier degré de naturalité qui subsiste à son urbanisation, et à l’image de sa narration « reconstituée » (figure 3), la nature de la station Mont-Tremblant est en effet saturée de vie sociale et consommée (Joliet et Martin, 2007). Le succès retentissant de cet aménagement dès le début du siècle transforme petit à petit l’écrin naturel en un pur produit de consommation. L’écrin est en effet progressivement aménagé en un décor de complexe de plein-air et résidentiel suréquipé, qui offre un concentré d’activités récréatives de type traditionnel et de sport de haut niveau : ski, golf, escalade, randonnée, nautisme, aviation, qui se partagent donc le terrain de jeu de la montagne, de la forêt et du lac.

La population qui fréquente la station est un public international de court séjour. Elle y achète un lieu de résidence assorti au paysage qu’elle choisit d’investir. La plage, par exemple, n’est accessible qu’aux résidants avérés (preuve de propriété ou de location à présenter) de la société Intrawest. De même, la montagne n’est praticable qu’à ceux qui achètent un titre de remontées mécaniques. Quant au village de la station, qui est en fait une véritable ville nouvelle, il permet de parachever l’image d’une nature complètement sous contrôle, où l’on peut s’adonner aux sports extrêmes et aux rites urbains du bar, du restaurant et du magasinage. Il y a bien un lien direct entre le paysage montré de la station et les attentes, les projections et les pratiques de son public. Ceci posant malgré tout l’éventualité d’un Wilderness corrompu, dénaturé au sens propre du terme.

En définitive, on observe trois narrativités enchanteresses dessinées par une nature sauvage fantasmée et triée dans le choix de sa composition iconographique, réciproquement construite par des rituels physiques et psychologiques spécifiques. La corrélation établie entre représentations de nature, pratiques et aménagements permet donc de recenser un Wilderness commun par le substrat paysager et une expérience de contact intense. Une relation où l’individu tend à s’authentifier au contact de la « virginité » prêtée à la nature, mais qui, comme on a pu le démontrer également, s’avère déclinée (parfois radicalement) par différents types d’aspirations et donc de scénarios d’aménagement.

Constats, enjeux et perspectives : portraits en action

Ce dernier volet de la réflexion engagée sur le mode de sensibilité paysagère inhérente au Wilderness – l’interférence entre ses représentations et les gestes d’aménagement – consiste à envisager le sens global de cette démonstration plurielle au regard du mythe, dans sa juxtaposition, sa complémentarité ou ses contradictions.

Bien que la nature envisagée dans cet article soit aujourd’hui sous contrôle dans chaque scénario, et donc d’une certaine façon infidèle au topos du Wilderness qui en a motivé l’origine, le site de Tremblant caractérise néanmoins un gradient d’état « sauvage » soumis à des codes esthétiques et des pratiques de loisirs qui se jouent sur des spatialités et des temporalités complémentaires et divergentes. La démonstration du cas Tremblant permet en effet de faire le constat de trois types se rapportant à l’imaginaire collectif du Wilderness, dans ce que ce dernier a enfanté d’orientations de développement sur son propre territoire.

À l’instar du parc national du Mont-Tremblant, les parcs naturels nationaux désignent un premier degré dans l’expression archétypale du Wilderness : « l’encadrement » des plus vastes périmètres de nature sans empreintes d’anthropisation, une concentration de ses motifs paysagers emblématiques à l’échelle panoramique et, enfin, un espace-temps de l’expérience solitaire, ou paysage-temps illimité du recueillement. C’est bien ce portrait initial qui a motivé la première initiative historique de protection et de gestion nationale de la nature, aux États-Unis comme au Canada. L’idée d’une galerie naturelle à ciel ouvert sous-tend l’acte de conserver un environnement pour limiter au maximum sa transformation, tout en marquant la volonté de le démocratiser extensivement pour le faire partager à la nation sur le mode du parcours.

Il ne s’agit donc pas du mythe en tant que tel, par définition émanation d’une réalité physique, mais du projet de territoire s’en rapprochant le plus, qui conjugue héritage patrimonial et aspirations récréatives. Malgré tout, c’est un euphémisme que d’évoquer l’artificialité que certains prêtent aux parcs, qualifiant leur naturalité d’incarcérée (Birch, 1990) ou encore de wrong nature (Cronon, 1995).

Le second scénario présente un deuxième niveau de naturalité appartenant au Wilderness. Bien que rares soient celles qui comme LTN persistent sans eau courante, électricité et routes pour les lots riverains du lac, certaines municipalités ont pris l’initiative d’artialiser et de protéger leur écrin privé à l’échelle locale. Cette seconde vision du paysage, qui néanmoins conçoit un acte de construire camouflé, marque une transition, un degré intermédiaire et complémentaire du Wilderness identifié précédemment (le parc), ici à l’échelle d’une porte ouvrant sur l’épaisseur du paysage. L’espace-temps de la sensibilité paysagère à la nature sauvage est dilaté par l’expression picturale qui cadre l’orée du bois sur le lac, sans horizon limité à l’arrière-plan. Il correspond à des pratiques confinées dans un périmètre restreint, laissant peu d’empreintes visibles. Un Wilderness de la lisière en quelque sorte, où se matérialise donc un point d’ancrage humain isolé et dissimulé, un seuil entre le dedans (soi) et le dehors (la nature), entre le lac et la forêt. Le spectacle est réservé au propriétaire, qui y jouit d’une expérience de ressourcement solitaire (ou familiale), fixe, régulière et familière.

LTN illustre ainsi une expression historique complémentaire de la première, une nature apprivoisée qui incarne le mythe de la cabane au Canada, de Walden Pond pour Thoreau, cristallisant également l’avancée de la colonisation et ses points de fixation traditionnels, faisant donc partie intégrante de l’histoire du Wilderness ; ceci étant que, à LTN comme ailleurs, ces cabanes ou chalets sont généralement occultés du répertoire visuel ! (O’Brian et White, 2007)

Au troisième degré enfin, avatar ou degré ultime du Wilderness, la station touristique Mont-Tremblant est significative de l’avènement de la société de loisirs contemporaine dans la nature et donc d’installations touristiques du même type, de plus en plus répandues, pour répondre à la demande de récréation. Ni les images ni les pratiques ne correspondent ici au mythe, qui a pourtant été déterminant dans le choix du site au départ. Le paysage-temps de son expérience s’y trouve à la fois comprimé et détourné : un périmètre de nature exigu destiné à des pratiques extraverties de performance collective (opposé aux vastes espaces de parcours et à l’expérience solitaire), et le caractère extrême du sport se substituant au grand frisson de la nature sauvage.

Ainsi, plus qu’un degré ultime de Wilderness, perverti ou à l’agonie, c’est une trajectoire aménagée envisagée comme structure d’accueil nécessaire (Hendee et Dawson, 2001), qui s’apparenterait au concept émergent de Wilderness urbain [12] (Rothenberg, 1995).

Dans l’espace, la juxtaposition de ces trajectoires paysagères issues du Wilderness crée des relations dynamiques, de complémentarité, de synergie ou de tension autour d’une même identité paysagère. Elle accrédite la thèse d’une demande de plus en plus forte et diversifiée de « grande nature sauvage » : le parc, qui pourtant occulte le mont Tremblant de sa vitrine paysagère revendique son partenariat avec la station, laquelle constitue pour lui un pôle d’attractivité redirigé ensuite vers sa propre fréquentation ; la station a besoin du parc et de LTN comme caution naturelle de son environnement et de LTN comme réserve foncière possible ; enfin, LTN d’une part a besoin du parc, qui fait figure d’espace public, pour se déculpabiliser de sa privatisation, et bénéficie d’autre part de la proximité des infrastructures et des équipements de la station.

Il y a donc un jeu de valorisation réciproque, plus ou moins admis, où toutefois la station constitue une menace réelle d’expansion pour la municipalité de LTN, qu’elle convoite comme potentiel de développement de première classe, le parc étant juridiquement écarté de ses convoitises. La pression économique inégale entre ces deux entités paysagères est très forte et aux dépens de LTN bien sûr qui, malgré ses résistances, est dominé par l’élitisation croissante des nouveaux propriétaires, tandis que la station devient plus populaire avec le tourisme de masse.

En l’occurrence, le Wilderness est une conception du paysage naturel résolument culturelle, nord-américaine, qui a gagné les civilisations occidentales (Grenier, 2008) ainsi que les pays formés par les colonies européennes (Argentine, Brésil, Australie). Il résulte en quelque sorte de l’« invention d’un vide » [13] dans une géographie et une culture données. Ce « vide inventé » revêt différents degrés de naturalité et de formes symboliques qu’on aura pu repérer ici, avec les synergies et les paradoxes de son évolution : un prisme paysager spécifique, qui ne peut s’exporter à l’international.

Par le truchement d’une mondialisation qui s’insinue dans le discours des instances de développement international le plus souvent gouvernées par les sociétés occidentales, enchâssées dans leur culture et leur vision du monde, cette conception et ces comportements induits à l’égard de la nature sauvage ne peuvent être opératoires à l’échelle de l’ensemble des milieux considérés sauvages (Chartier, 2005). C’est précisément ce que les aborigènes d’Australie refusent comme caution pour légitimer la création d’un parc national sur leur territoire, car pour eux leurs terres ne sont en rien l’expression du Wilderness (Descola, 2005). Et c’est ce qui caractérise la confrontation avec les Inuits et les Cris, dans le cas de la création du parc des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-L’Eau-Claire au Nunavik[14]. Enfin, dernière illustration de la question, même en Europe, Grenier (2008) compare la sensibilité à la nature sauvage (forêt nordique) entre Canadiens et Finlandais, sensibilité qui, pour ces derniers, ne relèverait pas du Wilderness.

Dès lors, « pour accéder à la nature sauvage, cette valeur suprême du monde contemporain, il ne suffit pas d’un 4x4 ; au contraire, même : il faut d’abord travailler sur soi-même… et sur l’histoire des représentations qui nous motivent » (Berque, 2009) ainsi que, cela va de soi, sur celles qui motivent les populations habitantes.

Cette analyse des regards et des pratiques relatives au Wilderness permet d’aller au fond de la sensibilité paysagère qui le caractérise et d’en tirer quelques enseignements. Dans notre culture occidentale, le Wilderness apparaît comme l’idée de la nature la plus naturelle dans ses retranchements, « primitive », « originelle », alors que, comme on a pu le voir, s’il est un des mythes fondateurs de cette nature originelle, il n’existe plus concrètement dans un état intact (si tant est qu’il ait un jour existé, puisque la métaphore ne se déclenche qu’au regard de l’homme posé sur lui). Dans le contexte actuel d’inquiétude et de pessimisme environnemental, la menace de disparition des derniers espaces naturels ne fait que renforcer l’archétype du Wilderness, donc sa demande, à laquelle répondent une diversité de projets plus ou moins aménagés pour permettre sa fréquentation.

Le cas de Tremblant, abordé sous l’angle de la manière de le voir et d’Être à la nature sauvage, est une « leçon de choses ». Ce site emblématique de l’Amérique du Nord témoigne premièrement d’une relation spécifique, où le rapport homme-nature oscille entre le dominé et le dominant. La combinaison des représentations et des pratiques d’aménagement s’avère ici le révélateur de naturalités en présence, autrement dit qui en fait l’essence au sens propre du terme. Cette approche trace une réelle piste de compréhension des trajectoires paysagères héritées et possibles du Wilderness. Il est donc nécessaire de prendre en considération cette réalité immatérielle mais tangible dans toute décision, voire toute anticipation d’intervention en milieu naturel.

Deuxièmement, « Les Tremblant » pourrait-on dire, témoignent de la nécessité de prendre en compte une demande croissante et plurielle de nature sauvage identitaire au Canada ; ceci par la conservation ou par un aménagement maîtrisé de la villégiature et d’équipements. Cette question ne se résout pas à une alternative, et les réponses résident plutôt dans une appréciation de degrés à discerner selon les lieux et les hommes concernés par le projet. Les Wilderness de Tremblant montrent également le besoin d’accompagner le paradigme actuel, afin de mieux connaître et d’éviter le piège des excès, dans un cas comme dans l’autre.

En effet, on constate depuis peu une évolution biocentrique et surprotectrice des parcs nationaux aux États-Unis, qui engendre une sous-fréquentation des parcs, menaçant ainsi leur pérennité sans le subside de visiteurs et sans le regard patrimonial qui les a légitimés (Courrier international, 2008). Il y a donc une menace d’excès dans un cas comme dans l’autre.

Pour conclure, les manières de voir et d’être à la nature sauvage significatives du Wilderness sont toujours aussi symboliquement teintées et culturellement ancrées, au Canada comme en Amérique du Nord. Mais force est d’admettre et d’accompagner leurs reconfigurations internes. Ces regards et pratiques paysagères identitaires nécessitent circonspection avant d’être considérées comme qualités immanentes hors de leurs frontières.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le terme « wilderness » n’a pas d’équivalent dans la langue française, à la différence de « wild nature » qui se traduit par « nature sauvage ». C’est pourquoi il est utilisé tel quel dans les sciences humaines ou naturelles, avec pourtant une question de genre qui s’impose. En effet, de genre neutre en anglais, il est assorti d’un genre féminin ou bien masculin en français : certains auteurs composent avec la Wilderness, tandis que d’autres s’accordent sur le Wilderness. C’est le choix du masculin qui prévaut dans cette présente posture de recherche, de surcroît assorti d’une majuscule (à l’instar d’un autre mythe paysager occidental, l’Arcadie ou Pastorale). Autrement dit, le terme « Wilderness » est ici référé à un artefact singulier élaboré à partir de la nature dite « sauvage », c’est-à-dire à un mythe paysager culturellement précis.

-

[2]

Le site du mont Tremblant est situé au Québec, à 130 km au nord ouest de Montréal, dans la région des Laurentides. Il est l’une des stations de loisir de nature les plus renommées et attractives de l’est de l’Amérique du Nord.

-

[3]

Berque montre en quoi le paysage n’est pas une qualité immanente de toutes les sociétés, d’une part, et d’autre part que la sensibilité paysagère de certaines sociétés n’est pas celle des autres ; autrement dit, elle repose sur des fondements culturels originaux.

-

[4]

En français : « On trouve beaucoup de grandes contributions à l’histoire des représentations et des pratiques du paysage du Canada dans le domaine des artistes visuels. »

-

[5]

Banff, le premier parc national au Canada (1885), qui suit celui de Yellowstone aux États-Unis (1872).

-

[6]

Le mont Tremblant doit son nom à une légende amérindienne, algonquine plus précisément : le Grand Manitou faisait trembler la montagne (dite « tremblante ») lorsque les hommes attentaient à la nature. Il ne reste presque aucune autre trace de la présence algonquine sur le territoire, si ce n’est un des leurs qui est resté vivre sur l’Île aux Cèdres du lac Tremblant jusque dans les années 1930.

-

[7]

Le terme « naturalité », bien que très utilisé dans le domaine des sciences humaines et des sciences de la nature depuis une dizaine d’années, ne figure pourtant pas dans tous les dictionnaires contemporains de la langue française. On trouve néanmoins le terme dans le Littré dès le XVIe siècle, ou encore dans le Thresor de la langue française en 1606 (où il est alors défini comme lien de sang ou de patrie). Exhumé aujourd’hui, son sens a évolué : le suffixe « –té » confère au terme naturalité la signification de « l’essence de son caractère naturel ».

-

[8]

Rickson A. Outhet a travaillé au bureau de Frederick Law Olmsted à Washington au début du XXe siècle.

-

[9]

Fait référence au concept d’Alain Roger, l’« artialisation », selon lequel le pays, littéralement « mis en art », devient paysage.

-

[10]

Voir les tableaux de Normandeau et Legaulé, figure 3.

-

[11]

Le groupe des Sept s’est beaucoup attaché à l’hiver comme amplificateur des paysages de nature sauvage canadienne.

-

[12]

Par transposition en effet, l’univers de la cité (l’étalement des périphéries notamment) présenterait une certaine similitude dans l’immensité d’un tissu sans repère, un environnement hostile – minéral et rigide ou à l’inverse spontané –, et l’expérience solitaire plus ou moins subie ou choisie qu’on peut éprouver au sein même de la civilisation urbaine.

-

[13]

Ceci fait référence au Territoire du Vide d’Alain Corbin, ouvrage dans lequel l’auteur démontre la mise en art des paysages littoraux en Europe à partir du XVIIIe siècle.

-

[14]

Fabienne Joliet travaille actuellement sur les perceptions et représentations en présence dans le processus de création du parc des Lacs Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau Claire (inuites, cries, québécoises et canadiennes) ; Peter Jacobs est président de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik, responsable des impacts sociaux et environnementaux des parcs.

Bibliographie

- ARNOULD Paul et GLON, Eric (dir.) (2005) Wilderness, la nature en Amérique du Nord. Annales de Géographie, vol. 3, no 649, p. 239-258.

- BERQUE, Augustin (1986) Le Sauvage et l’artifice. Paris, Gallimard.

- BERQUE, Augustin (1990) Médiances, de milieux en paysages. Montpellier, Reclus.

- BERQUE, Augustin (2009) La campagne sauvage, Colloque Penser le sauvage, (à paraître).

- BIRCH, Thomas H. (1990) The incarceration of Wilderness. Wilderness area as Prisons. Environmental Ethics, vol. 12, no 1, p. 3-26.

- CALICOTT, John Baird (1998) The great new wilderness debate. Athènes, Presses de l’université de Georgie.

- CHARTIER, Denis (2005) Quelles natures pour les ONG, quelles natures pour les sociétés ? De la wilderness à la dissolution du dualisme nature / culture. Dans Paul Arnould et Eric Glon (dir.) La nature a-t-elle encore une place dans les milieux géographiques ? Paris, Publications de la Sorbonne, p. 95-107.

- CONAN, Michel (1993) La nature, la religion, et l’identité américaine. Dans Dominique Bourg (dir.) Les sentiments de la nature, Paris, La Découverte, p. 175-195.

- CRONON, William (1995) The trouble with wilderness; or, getting back to the wrong nature, New York, W. W. Norton & Co.

- CROS, Laurence (2007) Nature, histoire et construction nationale au Canada : une étude des écrits de Harold Innis, Donald Creighton et Arthur Lawer, Études canadiennes – Canadian Studies, vol. 33, no 62, p. 195-206.

- DESCOLA, Philippe (2005) Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard.

- GRENIER, Alain (2008) Tourisme polaire. La nature sauvage aux confins de l’imaginaire. Dans Daniel Chartier (dir.) Le(s) Nord(s) imaginaire(s), p. 165-182.

- HENDEE, John C. et DAWSON, Chad P. (2001) Wilderness management: stewardship and protection of resources and values, 3e éd. Fulcrum Publishing.

- JACOBS, Peter (2004) Folklore and forest fragments: reading contemporary landscape design. Landscape Journal, vol. 2, no 2, p. 85-100.

- JOLIET, Fabienne et GOURBILIÈRE, Claire (2008) Les paysages emblématiques de Lac-Tremblant-Bord, un patrimoine naturel et culturel. Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française. [En ligne.] http://www.ameriquefrancaise

- JOLIET, Fabienne et MARTIN, Thibault (2007) Les représentations iconographiques du paysage et l’attractivité touristique : le cas Tremblant, Téoros, vol. 26, no 2, p. 53-58.

- LARRÈRE, Catherine (2008) L’homme, la nature, le risque, deux philosophies de protection de la nature. Archicube, no 4, p. 10-16.

- LE FRANC, Marie (1930) Hélier, fils des bois. Paris, Rieder.

- NASH, Roderick (2001) Wilderness and the american mind. Londres, Yale University Press.

- OELSCHLAGER, Max (1991) The Idea of Wilderness: From Prehistory to the Age of Ecology. New Haven, Yale University Press.

- O’BRIAN, John et WHITE, Peter (2007) Beyond Wilderness: The Group of Seven, Canadian Identity, and Contemporary Art, McGill-Queen’s University Press.

- ROTHENBERG, David (dir.) (1995) Wild Ideas, Minneapolis–Saint.Paul, University of Minnesota.

- WHITE, Peter (2007) Out of the Woods. Dans John O’Brian et Peter White. Beyond Wilderness: The Group of Seven, Canadian Identity, and Contemporary Art, McGill-Queen’s University Press, p. 11-20.

- Site officiel de la station Mont-Tremblant :

- http://www.tremblant.ca

- http://www.tremblant.ca/mountain/winter

- http://www.tremblant.ca/mountain/summer

- http://www.tremblant.ca/village

- http://www.tremblant.ca/galleries/images

- Site officiel du parc national du MontTremblant :

- http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-national-du-quebec/parc-national-du-mont-tremblant

- http://www.sepaq.com/pq/mot/fr/photos.html

- http://www.sepaq.com/pq/mot/fr/

Sites Web consultés

Liste des figures

Figure 1

Les représentations et pratiques du Wilderness de Tremblant

Figure 2

Site de Tremblant

Figure 3

Site de Tremblant