Résumés

Résumé

La prise en compte de la diversité ethnique de la population des États soulève de nombreux problèmes géopolitiques. Cet article porte sur les territoires administratifs attribués à des ethnies. D’une manière générale, les États centralisés refusent de créer de tels territoires. Par ailleurs, les territoires ethniques homogènes n’existent pas, ou sont très rares; il est ainsi relativement difficile de leur donner des limites fonctionnelles. Malgré ces réserves, tous les types d’États sont confrontés à ces difficultés. Cet article examine trois cas européens: la région autonome hongroise de Roumanie (1953 à 1968), le Tatarstan en Russie et le Pays basque en Espagne et en France. Grâce à ces trois exemples, on peut esquisser la complexité des problèmes liés à la création ou au maintien des territoires à caractère ethnique et rappeler que tout découpage administratif, surtout s’il est lié à une ethnie, s’interprète avec précision dans une logique de rapport de force entre centre et périphérie.

Mots-clés:

- groupe ethnique,

- maillage administratif,

- nation,

- État,

- Transylvanie,

- Tatarstan,

- Pays basque

Abstract

The ethnic diversity of states presents different geopolitical issues to consider. This paper examines the spatialisation of ethnic and national administrative entities. Centralized governments usually do not permit the creation of such ethnic territories. Furthermore, completely homogeneous ethnic territories are quite rare. In spite of these difficulties, many states are faced with the possible existence of ethnically-based entities and the problems which accompany them. This paper examines three European cases: the Hungarian autonomous region in socialist Romania (1953-1968), the Tatar Republic in Russia and the Basque Country in Spain and France. From these examples, we can outline the complex problems faced by homogenous ethnic entities and underline the fact that all administrative divisions, especially as related to ethnic groups, have to be interpreted according to the logic of the relationship between a center and a periphery.

Keywords:

- ethnic group,

- administrative grid,

- nation,

- state,

- Transylvania,

- Tartarstan,

- Basque Country

Corps de l’article

L’hétérogénéité culturelle de la population est une réalité complexe avec laquelle les États doivent composer. Pour décrire cette hétérogénéité, deux termes s’imposent d’emblée: ethnie et nation. Une ethnie sera comprise ici comme l’unité de base dans la description culturelle d’une population. Tout groupe disposant de marqueurs ethniques spécifiques (langue, religion, tradition ou autres) forme ainsi une ethnie différenciée. Une nation est généralement comprise comme un groupe ethnique, ou un amalgame de groupes ethniques, qui revendique la constitution d’un État[1]. Ainsi, implicitement, l’ethnie ferait référence à une dimension sociologique, alors que la nation ferait plutôt référence à une dimension géopolitique[2]. Dans cet article, on emploiera le terme d’ethnie sans connotation hiérarchique par rapport à celui de nation (les membres d’une ethnie peuvent, ou non, se considérer ou être considérés par d’autres comme formant une nation). Par ailleurs, l’emploi du terme ethnie n’exclut pas que ce terme soit dénué de toute dimension géopolitique. Au contraire, tracer une limite administrative pour créer, au sein d’un État, un territoire et une entité adminisrative à caractère ethnique est, comme tracer une frontière internationale, un acte éminemment géopolitique.

La reconnaissance du fait ethnique se traduit de manières très variables dans le maillage administratif des États. Beaucoup d’entre eux, notamment en Europe, ont été forgés autour d’une nation et donc conçus comme des États-nations homogènes. C’est que, comme le formulait Ernest Gellner, «le nationalisme est essentiellement un principe politique, qui affirme que l’unité politique et l’unité nationale doivent être congruentes» (1989: 11). Ainsi, la recherche de l’homogénéité nationale a été pensée tout à la fois comme la condition de la légitimité et de la sécurité des États. À ce titre, la plupart d’entre eux rechignent à reconnaître l’existence de groupes différenciés et à inscrire leur existence dans leurs maillages administratifs. Tel est d’abord le cas dans les États centralisés, souvent unitaires, qui refusent généralement aux populations allogènes le droit à un territoire administratif spécifique. Les États fédéraux sont a priori plus souples, offrant à leurs populations constitutives une plus grande latitude pour mettre en place une administration propre sur un territoire donné. Mais les choses ne sont pas si simples. L’ex-Union soviétique, bien que fédérale, offrait ainsi un cas intéressant de pseudo-représentation de sa diversité ethnique. En effet, depuis la mise en place de l’URSS en 1922, la gestion des territoires décrits comme autonomes échappait largement aux peuples à qui ces entités avaient été octroyées – par ailleurs, les territoires administratifs étaient rarement en adéquation avec le territoire réellement peuplé par ces ethnies. D’autres États, à «centralisation variable» (Rosière, 2003: 42), comme l’Espagne, offrent l’autonomie aux populations qui le souhaitent, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne connaissent plus de problèmes liés à la prise en compte du fait ethnique.

Cet article n’a pas pour vocation de développer l’ensemble des problématiques liées aux questions éminemment sensibles et conflictuelles de mise en place d’entités territoriales ethniques dans les États. Après avoir envisagé quelques données théoriques, on s’intéressera ici aux problèmes que soulève le découpage de territoires ethniques dans différents types d’États, centralisés ou non, à travers trois exemples européens: la Transylvanie (Roumanie), le Tatarstan (fédération de Russie) et le Pays basque (Espagne et France).

L’ethnie et son territoire

Le fait ethnique est difficile à spatialiser. D’une part, il n’existe pas – ou quasiment pas – de territoires ethniquement homogènes, de sorte qu’aucun découpage n’est absolument fonctionnel de ce point de vue. Tout territoire ethniquement désigné compte une proportion variable de population allogène, allophone ou allothrisque[3]. Les territoires ethniquement homogènes sont soit des isolats (des îles par exemple), soit des espaces de petite taille, soit enfin des régions qui ont été marquées par des épisodes de nettoyage ethnique et donc artificiellement homogénéisées (Rosière, 2004).

Ainsi, d’une manière générale, et en Europe en particulier, les territoires homogènes relèvent d’abord du fantasme politique et de représentations racistes ou xénophobes. Au-delà de ces réserves, on doit considérer qu’un territoire ethnique est un territoire où une ethnie est majoritaire, mais pas exclusive. Logiquement, créer un découpage pour une ethnie aboutit à rendre minoritaires les membres d’au moins un autre groupe à l’intérieur du territoire en question. Il s’agit donc d’une première difficulté intrinsèque liée à la question de territoires ethniques; ce moyen de protéger légalement une minorité engendre en effet de nouvelles minorités suivant un processus d’échelles, de territoires et de minorités emboîtés.

Ensuite, la limite entre deux territoires peuplés chacun par une ethnie majoritaire est souvent difficile à tracer. Ce problème de délimitation pose aussi la question de la pertinence d’un territoire administratif éventuel. On peut tenter de modéliser les types de contact entre territoires ethniques (figure 1), et déterminer des contacts nets et des contacts flous. Ces derniers engendrent des zones mixtes, espaces où la population est composite. Les contacts flous sont les plus courants et posent évidemment problème lorsqu’une administration doit déterminer des limites précises. Cette situation avait d’ailleurs encouragé les socio-démocrates autrichiens du XIXe siècle (ou austro-marxistes) à développer le concept d’autonomie nationale aterritoriale – ne serait ce que, pour citer Otto Bauer, «parce que la frontière linguistique est sans cesse fluctuante» (1987: 338). En conséquence, «le territoire administratif de chaque nation inclura d’importantes minorités nationales. Quel sera le sort de ces minorités?» (Bauer, 1987: 345).

Si certaines frontières socioculturelles sont d’une netteté manifeste (entre Flandres et Wallonie – sauf autour de Bruxelles et dans les Fourons – ou entre Portugal et Espagne – sauf en Galice), ces césures linguistiques ou religieuses franches relèvent plutôt de l’exception. Au contraire, comme le soulignent Bromberger et Morel (2000: 15), «les frontières culturelles semblent introuvables». L’imbrication de communautés ethniques distinctes rend le plus souvent impossible la désignation d’une frontière entre deux groupes cohabitants ou voisins et, donc, la mise en place d’une limite administrative satisfaisante pour toutes les parties.

Dans un contact flou, le passage d’une ethnie à une autre se fait souvent de manière graduelle. On peut alors s’appuyer sur une ligne iso-ethnique, c’est-à-dire la ligne à partir de laquelle un groupe devient majoritaire par rapport à un autre[4].

Le passage d’une ethnie à une autre, même graduel, n’est pas toujours simple cependant. Un peuplement en peau de léopard caractérise ainsi la Voïvodine (Serbie) ou le Banat (Roumanie). Dans ces régions, chaque village est mono-ethnique et se distingue de ses voisins. Dans d’autres cas, deux groupes ethniques peuvent cohabiter sur un même territoire sur la base d’une césure ville/campagne. Une ethnie domine en milieu urbain, l’autre en milieu rural[5]. Ce dernier cas de figure pose de délicats problèmes de découpage. Comment attribuer un territoire à une ethnie sans les villes qui l’organisent, ou intégrer des villes sans leur environnement rural? L’adéquation entre territoires fonctionnel (polarisé) et administratif (attribué à une ethnie) est évidemment impossible. Les îlots et les corridors ethniques sont, enfin, d’autres sources de complication, alors que la double règle de l’homogénéité et de la continuité territoriale est généralement perçue comme une nécessité.

Figure 1

Modélisation des types de contacts entre territoires ethniques

Dans tous les cas, la cohabitation de plusieurs ethnies rend délicate la création d’un territoire attribué à une seule d’entre elles. Ceci est vrai à toutes les échelles: l’horogenèse, que Michel Foucher (1991: 49) définit comme le processus de création d’une frontière internationale, tout comme la mise en place du maillage administratif, acquièrent un caractère intrinsèquement conflictuel. Ne pas créer d’entité ethnique n’épargne pas la contestation – comme l’illustre plus bas le cas du Pays basque français. Le cas du Pays basque espagnol souligne lui qu’un État peut reconnaître le fait ethnique et se trouver, malgré tout, aux prises avec une opposition armée – mais la question du terrorisme basque n’est pas seulement territoriale, elle tient aussi au statut des territoires en jeu. Au-delà du caractère flou de nombreux territoires ethniques, les revendications peuvent porter sur des territoires historiques, ce qui constitue une autre articulation du discours revendicatif. Ces entités historiques disposent souvent d’une certaine légitimité: elles sont fonctionnelles en termes de représentation, mais ces entités peuvent différer totalement des territoires linguistiques ou confessionnels.

Ainsi, les frontières ethniques, inégalement visibles, inégalement perçues par les ethnies ou le pouvoir central, s’accordent plus ou moins au maillage politique interne des États. La distorsion entre frontière socioculturelle et limite administrative est une source classique de tension géopolitique, comme le montrent les exemples suivants issus de l’ex-bloc soviétique et de l’Europe occidentale.

Difficile reconnaissance des ethnies dans l’ex-bloc socialiste

La définition soviétique de la nationalité incluait le territoire[6]. Cependant, la délimitation de territoires ethniques en Union soviétique, ou dans le bloc socialiste après 1945, a été un processus extrêmement ambigu. Selon Terry Martin, on peut parler, dans l’Union soviétique de Staline, d’un «processus concomitant d’affirmation et de destruction des entités nationales» (2001: 312). En effet, si, dans les années 1920 surtout, les autorités soviétiques s’appliquèrent à créer des républiques et des territoires ethniques ou nationaux, ainsi qu’à promouvoir les langues et les cultures autochtones[7], elles ont aussi encouragé une colonisation russophone ainsi qu’une politique d’extermination des élites, contredisant la propagande officielle. Cette contradiction entre le discours et les faits, partiellement surmontée après la mort de Staline par la formation de nouvelles élites nationalisées stabilisées, a été sensible aussi bien en Union soviétique que dans des pays satellites, comme la Roumanie socialiste.

La région autonome magyare de la Roumanie socialiste

Il existe une forte communauté magyare en Roumanie depuis l’annexion de la Transylvanie à la Roumanie en 1920[8]. Selon le recensement de mars 2002, les Magyars représentent environ 6,6% de la population totale, soit 1 431 000 habitants, ce qui en fait une des plus grandes minorités ethniques d’Europe[9]. Les Magyars forment un groupe très disséminé sur le territoire transylvain et partout minoritaire, sauf dans l’îlot ethnique du Pays sicule, à l’est de la Transylvanie (figure 2)[10].

Durant l’entre-deux-guerres, après l’annexion de la Transylvanie par la Roumanie, les autorités roumaines refusèrent de créer une région autonome dévolue aux Magyars. Il est vrai qu’une telle région aurait eu des limites difficiles à tracer (comme le montre la figure 2), puisque les Magyars, excepté dans l’enclave ethnique du Pays sicule, vivaient largement dans des zones mixtes où ils étaient le plus souvent minoritaires. L’État royal roumain refusa aussi d’octroyer une autonomie à l’entité transylvaine dans son ensemble. Cette revendication était soutenue par une partie de la population roumaine locale, et notamment par les Roumains de confession uniate, se considérant comme distincts.

Au contraire, l’État roumain préféra stimuler la cohésion nationale par le biais d’une centralisation sans faille dont la France constituait le modèle. Après la Seconde Guerre mondiale, la position des autorités roumaines évolua, du fait de l’intégration de la Roumanie et de la Hongrie au bloc soviétique.

Figure 2

La modification territoriale de la région autonome magyare (1960)

Les autorités soviétiques rendirent l’ensemble de la Transylvanie (partiellement annexée par la Hongrie de 1940 à 1944) à la Roumanie, mais elles souhaitèrent que la nouvelle Roumanie démocratique offrît quelques compensations aux Magyars, montrant ainsi que le régime socialiste respecterait mieux les droits des minorités que la monarchie précédente.

En 1946, les nouvelles autorités roumaines menèrent une réorganisation en profondeur des structures administratives territoriales du pays. Les judets (départements) de l’ancien régime furent supprimés et remplacés par dix-huit regiune (régions), elles-mêmes subdivisées en raione (districts), suivant une terminologie toute soviétique[11]. Un des faits les plus marquants de ce nouveau maillage administratif fut la création d’une Mures autonoma regiune (MAR) – ou région autonome de Mures – officialisée en 1953. L’instauration de cette région autonome magyare fut une concession tardive, mais hautement symbolique, aux pressions soviétiques, sa constitution étant déjà envisagée par le traité d’amitié soviéto-roumain de 1947 (Schwerthoeffer, 1985: 81). La MAR correspondait essentiellement au Pays sicule et formait l’unique région roumaine disposant d’une majorité magyare. Elle comptait initialement 731 000 habitants, dont 567 000 Magyars, soit 77% de la population locale, mais elle n’incluait qu’un tiers environ des Magyars de Transylvanie. Ceux-ci ne considéraient d’ailleurs pas, loin de là, que la création de cette région hongroise était un progrès. En 1957, les représentants de la minorité estimaient au contraire que «la province autonome hongroise n’est qu’un ghetto culturel pour tous ceux qui y vivent, en dehors d’elle, la langue hongroise est en recul tant dans la vie officielle que dans la littérature»[12]. Par ailleurs, ces critiques ne doivent pas faire oublier que la «MAR fonctionnait à quelques détails près comme les autres régions roumaines et n’avait d’autonome que le nom» (Rosière, 1994: 487).

Déclin et disparition de la MAR

Une des conséquences lointaines de l’insurrection hongroise de 1956 fut la remise en cause de l’existence de la région autonome hongroise. En 1960, la MAR changea de nom et devint Mures maghiar autonoma regiune (Mures MAR). Ses frontières furent modifiées de telle sorte que la part des Magyars y recula sensiblement, passant de 77 à 62% (figure 2). En effet, les secteurs fortement peuplés de Magyars du sud du Pays sicule (raïons [districts] de Tîrgu Secuiesc et de Sfîntu-Gheorghe) furent intégrés dans la région de Brasov, alors que la nouvelle région autonome absorbait, au nord-ouest, les raïons majoritairement roumains du bassin central de Transylvanie (Ludus et Tîrnoveni). En 1961, la région autonome changea encore de statut et de nom en devenant Regiune Mures-Maghiar.

Enfin, les modifications du 21 août 1965 lui enlevèrent les derniers éléments qui, formellement au moins, la distinguaient des autres régions roumaines: elle ne porta ainsi plus que le nom de Mures (nom d’un affluent de la rivière Tisa, dans une logique très française privilégiant les toponymes naturels). Ces modifications, en opposition avec le caractère officiellement magyar de cette région, reflétaient le changement du personnel dirigeant du Parti communiste roumain et la montée en puissance d’une aile ouvertement nationaliste, dont Nicolae Ceausescu, arrivé au pouvoir en 1965, allait devenir le chantre.

Cette région fut finalement dissoute, comme toutes les autres régions du pays, lors de la réforme administrative du 16 février 1968 instituant les judets (départements). Cette réorganisation reprenait la terminologie administrative d’avant-guerre. Les nouveaux judets étaient plus petits que les régions ayant existé de 1946 à 1968, mais ils étaient plus grands que ceux d’avant-guerre: il y en avait 70 avant 1946, mais seulement 39 en 1968[13]. Ce maillage est resté en place après la chute du régime de Nicolae Ceausescu en décembre 1989.

La Roumanie post-communiste

La Roumanie post-communiste reste attachée à la centralisation et répugne à accorder une autonomie à ses territoires peuplés par d’autres groupes ethniques. La constitution actuelle rappelle que «la Roumanie est un État national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible» (article 1). Les entités territoriales vouées à des minorités n’y sont pas reconnues, ce qui ne veut pas dire que ces minorités ne disposent pas de droits. Mais, comme le précise l’article 3, «le territoire est organisé du point de vue administratif, en communes, villes et départements»; aucune région autonome n’est mentionnée[14]. La chute du régime communiste n’a donc pas modifié la perception unitaire et centralisée de l’État roumain héritée de Ceausescu et existant déjà depuis l’entre-deux-guerres. L’ouverture brusque vers l’extérieur, les pressions de la mondialisation et des institutions occidentales (notamment l’Union européenne et l’OTAN) suscitent, chez les uns, des efforts d’ajustement de cette tradition centralisatrice mais aussi, chez d’autres, la tentation d’en faire un absolu pour mieux résister à des changements perçus comme inquiétants (Capelle-Pogacean, 2000). Ces deux tendances sont identifiables dans la façon dont les Roumains représentent leur passé précommuniste et communiste, et dans la manière dont ils perçoivent la tension entre unité et pluralité (ethnique, régionale) au sein de l’État-nation. Jusqu’à aujourd’hui, la volonté de refuser toute autonomie territoriale est restée la plus forte. Même l’UDMR (Union Démocratique des Magyars de Roumanie), le principal parti politique de la minorité hongroise du pays fondé le 23 décembre 1989, a intégré ces données et renoncé à toute demande d’autonomie territoriale, aussi bien à l’échelle du Pays sicule qu’à celle de la Transylvanie[15].

Le Tatarstan et les territoires musulmans du centre de la fédération de Russie

La république du Tatarstan, dont la capitale est Kazan, est l’une des 89 entités territoriales de la fédération de Russie. Ce territoire, absorbé par la Russie sous le règne d’Ivan le Terrible en 1552, fut érigé en république autonome le 27 mai 1920. Il est de taille relativement modeste (68 000 km2) et ne correspond pas strictement à l’aire de peuplement tatar, si tant est qu’on puisse la délimiter, considérant la forte imbrication des groupes ethniques dans cette région de la moyenne Volga.

Population du Tatarstan et aire de peuplement tatare

La définition du territoire tatar pose le double problème de la russification de la population du Tatarstan et de l’éparpillement des Tatars sur un territoire beaucoup plus vaste que celui de leur république éponyme.

La population du Tatarstan est de 3 779 000 habitants selon le recensement d’octobre 2002. Elle est composée de deux groupes dominants, les Tatars (2 millions, soit 52,9% de la population) et les Russes (1 492 000, soit 39,4%). Ces chiffres marquent une augmentation de la proportion des Tatars dans la population totale puisque, en 1992, les parts respectives de ces deux groupes étaient de 48 et 43% (Kahn, 1998).

Le terme générique Tatars désignait, jusqu’au XIXe siècle, les peuples turcophones de Russie. Aujourd’hui, les habitants du Tatarstan sont appelés plus spécifiquement Tatars de la Volga, ce qui les différencie, entre autres, des Tatars de Crimée. Les Tatars de la Volga se distinguent des Russes par leur religion, l’islam sunnite, et leur langue turque, le tatar[16]. Cependant, l’usage de la langue tatar a beaucoup régressé. Les Tatars sont relativement européanisés et disposent d’un niveau d’éducation plus élevé que leurs cousins turcophones centre-asiatiques. Les habitants du Tatarstan ont un usage dominant de la langue russe, surtout en ville (en 2002, 73,8% de la population du Tatarstan est urbaine), où l’on se déclare Tatar mais où l’on parle volontiers russe. En 1989, 77,2% des personnes se déclarant tatares parlaient russe; ce chiffre montait à 85,3% chez les citadins, quand seulement 1,1% des Russes du Tatarstan déclaraient connaître le tatar (Musina, 1996: 199-200). Malgré le volontarisme des autorités du Tatarstan, la situation ne paraît pas évoluer de manière significative (Polyakova, 2001). Le recul de la langue tatare s’explique à la fois par la pression autrefois exercée par les autorités soviétiques et la modification en profondeur du peuplement du Tatarstan (et du Bachkortostan limitrophe). En effet, après la découverte et la mise en exploitation du pétrole en 1932 (le second Bakou), le développement des industries pétrolières a engendré l’arrivée massive d’ouvriers slaves et diminué la part des Tatars dans la population, surtout dans les villes. Par ailleurs, les Tatars sont intégrés depuis longtemps à la Russie et forment une véritable diaspora[17]. Les Tatars ont en effet accompagné le mouvement migratoire et colonial russe vers l’est dès l’époque tsariste. De là découlent leur relative intégration et leur dispersion. Le territoire dévolu aux Tatars, la république éponyme, ne regroupe aujourd’hui qu’à peine un tiers des Tatars de l’ex-URSS. En effet, si les Tatars, en 2002, sont 5 558 000 (incluant les Tatars de Crimée), seul 2 000 000 sur ce total habitent le Tatarstan, soit 35,9% de cet ensemble (Gousseff, Blum et Radvanyi, 2003: 14). Les Tatars sont ainsi très nombreux au Bachkortostan où on en compte 990 000, soit environ un quart de la population locale, mais aussi dans les oblasts (régions) de l’Oural (Perm, Ekatérinbourg ou Tchéliabinsk), de Sibérie occidentale (Tioumen, Khanty-Mansii) et à Moscou. La dispersion des Tatars n’explique pas tout, puisque les frontières de l’entité tatare furent tracées sans réellement prendre en considération la répartition des peuples à grande échelle. Voilà qui explique qu’on en retrouve tant dans le Bachkortostan que dans les oblasts limitrophes (Oulianovsk, Orenbourg). Pourquoi cette apparente inadéquation?

Tatars, Bachkirs, Turcs: quels territoires?

Un des problèmes intéressants que soulève le cas du Tatarstan est celui de sa relation avec le Bachkortostan, république limitrophe peuplée de Bachkirs. En effet, Tatars et Bachkirs sont des peuples turcs que peu de choses séparent d’un point de vue linguistique et culturel. Le découpage entre les deux républiques «est directement issu de la décision du gouvernement bolchevique de diviser territorialement les populations turques de la région Volga-Oural» (Le Torrivellec, 2003: 32). Même si ces deux peuples ont une origine et une histoire différentes, cette distinction n’allait pas initialement de soi, entraînant entre autres la création d’une langue littéraire bachkire distincte du tatar. On le voit, les différences entre les deux peuples, initialement plus sociales qu’ethniques, auraient pu être atténuées, voire gommées; elles ont au contraire été renforcées par les Soviétiques. Le maillage administratif a participé de cette volonté. En effet, la distinction entre ces deux entités sociospatiales avait largement pour but d’empêcher toute fusion entre Tatars et Bachkirs et, au-delà, de contrer les tendances pantouraniennes des peuples turcs et notamment la création d’un État de l’Idel-Oural regroupant Tatars, Bachkirs et autres peuples turcs de la région (revendiqué par Sultan Galiev, figure éminente du nationalisme pan-turc, éliminé par Staline en 1937). Le découpage du Turkestan en cinq républiques procédait d’une logique identique. La fusion entre Bachkortostan et Tatarstan n’est pas aujourd’hui d’actualité, mais le projet pourrait resurgir. Elle fut d’ailleurs prônée par un député tatar en 1991. Cette proposition fut toutefois rejetée avec force par les deux républiques. Ce refus semble accréditer l’idée que le jeu des logiques ethnico-politiques a peu à peu donné corps à une «conscience ethnique bachkire» (Le Torrivellec, 2003: 34). Le renforcement progressif du nationalisme bachkir a créé des tensions avec les Tatars qui accusent le gouvernement actuel du Bachkortorstan de discrimination vis-à-vis de sa minorité tatare (Le Torrivellec, 2003: 35).

Au-delà des relations complexes entre Tatarstan et Bachkortostan, se pose la question d’un remodelage territorial général des républiques et des oblasts (régions) de Russie. Dans la logique d’une recherche de l’adéquation entre territoires politiques et territoires culturels, le Tatarstan devrait restituer aux ethnies voisines (Tchouvaches, de langue ouralo-altaïque, et Maris, de langue finno-ougrienne) une partie de son territoire (respectivement au sud et au nord de Kazan). Le Bachkortostan devrait, lui aussi, être remanié en lui rattachant le sud de l’oblast de Perm où vit une majorité de Bachkirs et de Tatars. En revanche, il devrait céder ses franges méridionales et orientales aux régions russes voisines. Toutes hypothèses qui rendent ce processus très improbable.

On note enfin que l’absence de contact avec le Kazakhstan est relativement arbitraire. Le Bachkortostan fut intentionnellement séparé, dès sa création, du Turkestan voisin par les oblasts d’Orenbourg au sud et de Tcheliabinsk à l’est (figure 3). Ces oblasts disposent bien d’une population majoritairement russe, mais plus que de refléter la réalité du peuplement, leur création avait largement pour but d’enclaver l’espace attribué aux Tatars et aux Bachkirs au milieu de territoires à majorité russe et de les séparer du Turkestan (même si les points communs entre Kazakhs, d’une part, et Tatars et Bachkirs, d’autre part, sont assez ténus). Comme dans d’autres régions de l’ex-Union soviétique (Bessarabie, Tadjikistan), le découpage administratif fut conçu pour lutter contre les irrédentismes et les rattachismes éventuels[18]. Par ailleurs, cette région de la moyenne Volga et de l’Oural méridional se trouve dans le corridor géographique et ethnique qui relie le centre russe à la Sibérie. Moscou ne laissera jamais ces territoires former une entité territoriale cohérente et interrompre la continuité des territoires de peuplement russe. Dans cette région de Russie, le problème des corridors ethniques se trouve donc posé dans toute son acuité.

On le voit, la question des remaniements territoriaux est complexe et a priori verrouillée. Cette complexité et le verrouillage qui en découle sont voulus. La multiplication des problèmes à différentes échelles s’apparente à une boîte de Pandore tendant in fine à renforcer la domination du centre sur ses périphéries.

Figure 3

Les régions du Tatarstan et du Bachkortorstan en Russie

Délicate reconnaissance du fait ethnique en Europe occidentale

En Europe occidentale, l’existence de régimes démocratiques n’empêche pas que la reconnaissance du fait ethnique pose aussi problème. Les États centralisés comme la France ou décentralisés comme l’Espagne sont ainsi confrontés à ce type de problème. C’est ce qu’illustre notamment le cas du Pays basque.

Complexité territoriale de la question basque

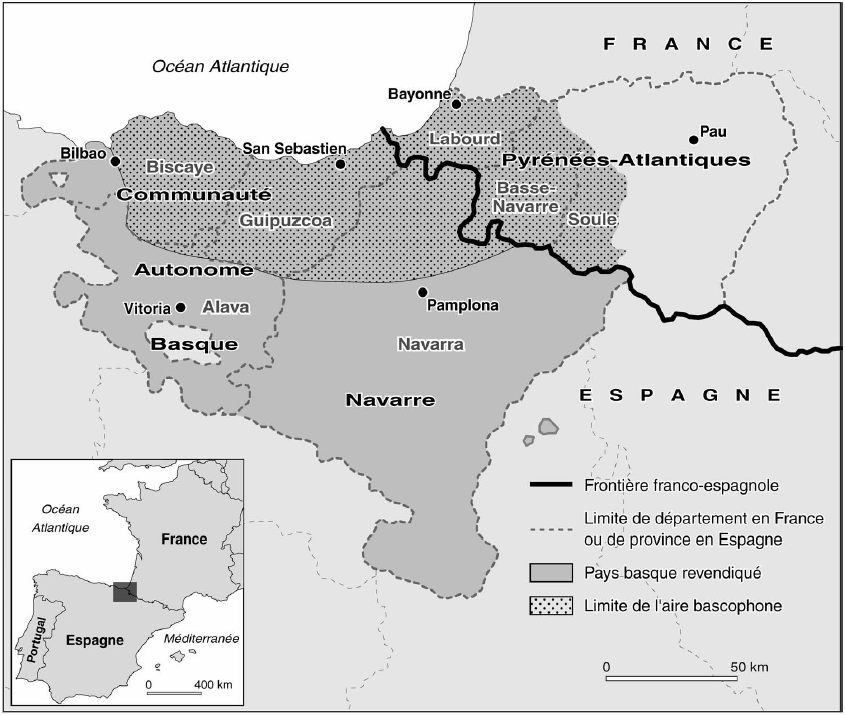

Ce que les nationalistes basques appellent le Pays basque – en langue basque Euskadi ou Euskal Herria (la terre des Basques) – est un ensemble territorial complexe divisé en trois sous-ensembles bien distincts[19]. Il comprend tout d’abord les provinces ibériques de Guipuzcoa, Biscaye et Alava, réunies depuis 1978 au sein de la Communauté autonome basque (CAB), dont la capitale est Vitoria (Gasteiz). La CAB forme le Pays basque légal, dont la population est de 2 113 000 habitants[20]. À l’est de la CAB, la Navarre, ou Communauté forale de Navarre, forme une autre communauté autonome dont la capitale est Pampelune (Irunea en basque) et dont les nationalistes basques demandent le rattachement au Pays basque. Au nord enfin, côté français, le Pays basque correspond aux provinces historiques du Labourd, de Basse-Navarre (partie du royaume de Navarre devenue française par le traité des Pyrénées) et de la Soule. Ces trois provinces septentrionales sont appelées Iparralde par les Basques, mais elles ne constituent pas un territoire administratif. Au contraire, depuis la Révolution française, Iparralde et Béarn forment le département des Basses-Pyrénées – devenues Pyrénées-Atlantiques le 10 octobre 1969 –, dont le chef-lieu est Pau.

Les populations de ce Pays basque revendiqué se sentent plus ou moins basques. Ainsi, les Navarrais ont toujours refusé, dans leur grande majorité, d’intégrer le Pays basque, aussi bien dans les années 1930, sous la seconde république espagnole, que dans les années 1970[21]. Pour simplifier, on peut dire que les populations les plus attachées à la notion de Pays basque sont celles qui vivent dans les territoires où la langue basque (euskara) est pratiquée. Or cette pratique est très variable. La population de la Navarre est ainsi largement de langue castillane, tout comme l’ouest de la CAB (régions de Bilbao – depuis l’industrialisation de cette ville au XIXe siècle – et d’Alava), et les grandes villes en général (ainsi, comme au Tatarstan, les métropoles sont allophones, sinon au mieux bilingues). En fin de compte, près des trois-quarts des habitants de la CAB ont bien le castillan comme langue maternelle (Loyer, 1997: 163) et à peine un quart des habitants de la CAB maîtrisent l’euskara. Ce taux atteint tout de même 44% de la population en Guipozcoa[22]. Le pourcentage des bascophones est plus bas encore dans les deux autres territoires revendiqués. De nos jours, et selon les estimations les plus optimistes, sur l’ensemble des entités politiques (réunissant environ 2 950 000 personnes), au mieux un million de personnes, soit environ un tiers de la population, seraient capables de parler le basque. Ce pourcentage d’un tiers de bascophones caractérise à peu près la situation linguistique dans le Pays basque français, où l’on recenserait au mieux 80 000 bascophones. En France, le taux de bascophones varie de 50% dans les provinces de l’intérieur (Soule et Basse-Navarre) à 25% seulement dans le Labourd, région littorale et plus urbanisée (Loyer, 1997: 173).

En Espagne: les revendications basques sur la Navarre

L’Espagne reconnaît l’existence d’un Pays basque autonome depuis 1978 (pacte de Guernica), mais les nationalistes basques (etarras), comme on l’a souligné plus haut, revendiquent un territoire beaucoup plus vaste. C’est d’ailleurs à ce titre, et pour la recherche de l’indépendance pure et simple, que l’organisation ETA poursuit, malgré le statut octroyé en 1978, son offensive terroriste. Le référent géopolitique des etarras est le territoire du royaume navarrais du XIe siècle qui incluait les sept provinces historiques (CAB, Navarre et Iparralde) et que, à ce titre, les etarras nomment volontiers les «Territoires historiques». En effet, «la Navarre fut, au XIe siècle, le [seul] royaume basque ayant réuni sous une même autorité l’ensemble des territoires actuellement revendiqués» par les etarras (Loyer, 1997: 75). La définition de ce territoire revendiqué est donc historique et non pas linguistique. Car, comme on vient de le voir, ce territoire est loin d’être peuplé de bascophones. La revendication d’un territoire plus large que l’aire linguistique qui façonne pourtant le nationalisme basque s’impose du coup comme un cas particulier. Pour les etarras, c’est le pouvoir central madrilène qui a refusé d’intégrer la Navarre au Pays basque. Dans le discours habituel des etarras, le Pays basque sud (CAB et Navarre) est considéré comme une entité homogène. Pourtant, des différences très sensibles existent entre les représentations des habitants de la CAB et ceux de la Navarre. Ainsi, la majorité des Navarrais s’opposent à toute unification. La «séparation» du Pays basque (selon les représentations des nationalistes basques) et de la Navarre résulte bien d’une décision de Madrid, mais elle repose aussi sur la volonté des Navarrais qui considèrent que leur territoire se distingue historiquement et culturellement de la CAB, même s’il est partiellement peuplé de bascophones dans sa partie septentrionale (figure 4).

Figure 4

Décalage entre territoire bascophone et Pays basque revendiqué

En France: la revendication d’un département basque

En France, la revendication basque passe non par un séparatisme radical, qui semble marginal, mais plutôt – d’un point de vue territorial et administratif – par la création d’un département basque, dont Bayonne serait le chef‑lieu et qui rassemblerait les trois provinces basques françaises. Cette volonté, que l’on a pu assimiler à une forme de séparatisme à l’échelle des Pyrénées-Atlantiques, n’a pas trouvé de relais dans le milieu politique.

Certes, à la fin des années 1970, le Parti socialiste (PS), alors dans l’opposition, avait soutenu cette revendication. Mais, une fois élu, le président Mitterrand n’y donna jamais suite. En 1981, alors que le PS allait arriver au pouvoir, était fondée l’Association des Élus pour un département basque (AEDP), rassemblant des élus de différentes étiquettes[23]. Mais cette mobilisation n’a pas débouché sur une modification du maillage administratif. Il reste que, depuis cette période, l’État a tout de même créé certaines structures, comme un Conseil de Développement et un Conseil des Élus basques, qui élaborent en commun un Schéma d’aménagement et de développement du Pays basque (un des premiers pays créé en France[24]); de même ont été prises quelques mesures en faveur de la langue basque, mais aucune scission départementale n’a été sérieusement envisagée[25]. Le statu quo préféré à Paris, par la gauche comme la droite (le gouvernement Raffarin récusa encore cette éventualité en janvier 2003), semble exprimer la peur d’un séparatisme plus radical.

Alors que la CAB est presque devenue un État indépendant, tant ses liens avec Madrid sont désormais ténus, pour Paris, un département basque faciliterait une sécession éventuelle par superposition d’un découpage administratif et de limites historiques et socioculturelles. Mais cette congruence nouvelle suffirait-elle à engendrer le séparatisme redouté? En d’autres termes: le tracé entraîne-t-il la dynamique?

Conclusion

Comme on peut le constater, la mise en place de régions ethniques pose toutes sortes de problèmes, dont celui, éminemment géographique, de la délimitation, c’est-à-dire de l’adéquation entre le territoire ethnique et le territoire administratif. Cette congruence est très inégale. Les facteurs d’hétérogénéité ethnique sont renforcés par des processus spontanés tels que l’urbanisation ou l’industrialisation (Pays basque, Tatarstan), sinon par des politiques d’État visant au brassage coercitif des ethnies (ex-Union soviétique). Le décalage entre le territoire ethnique et le territoire administratif est aussi une question de volonté politique et de choix des acteurs, qu’il s’agisse de l’ethnie concernée ou de l’État central.

Les représentants de l’ethnie peuvent s’appuyer sur un territoire à peu près lisible dans l’espace. Si celui-ci n’existe pas, ou s’il semble trop défavorable, la revendication peut alors s’appuyer sur des territoires historiques sans fondements linguistiques ou culturels (cas des revendications des nationalistes basques). Ces deux stratégies ont des conséquences bien distinctes. Dans le premier cas, on se concentre sur ce qui est ethniquement fonctionnel, alors que dans le second, on se base sur une légitimité historique. Par référence aux temps longs, ce type de revendication implique plutôt une dynamique nationale de construction d’État.

De son côté, l’État central peut chercher à englober l’ethnie dans un territoire volontairement trop vaste (hypertrophie de l’entité administrative), ce qui a pour effet de diluer le groupe ethnique dans l’unité administrative attribuée et, éventuellement, de le rendre minoritaire dans cet ensemble. Au contraire, le pouvoir central peut privilégier une entité administrative trop restreinte (atrophie de l’entité administrative); dans ce cas, les membres de l’ethnie concernée sont bien majoritaires sur leur territoire, mais celui-ci ne concerne qu’une fraction du groupe (cas du Tatarstan ou celui de l’ex-région autonome magyare de Roumanie). Une troisième stratégie de l’État est de pratiquer des translations territoriales injustifiées (comme dans le cas de la région autonome magyare en 1960), ce qui évite de constituer des entités trop homogènes et, sans revenir sur l’existence du territoire concédé, contredit la nature ethnique du territoire institué[26]. Ainsi, l’État concerné se présente comme le garant des droits et de l’intérêt du groupe ethnique, bien que, dans les faits, les institutions ne soient pas fonctionnelles, privant plutôt une part significative du groupe des droits proclamés.

On constate donc l’existence d’un certain nombre de discordances spatiales entre maillages socioculturel et administratif. Quelles que soient les stratégies territoriales privilégiées par les acteurs, ces situations de discordance sont, en général, toujours déchiffrables. Plus que le reflet de l’hétérogénéité du peuplement, elles expriment les motivations du centre qui, la plupart du temps, est le seul à tracer les limites, et s’expliquent par des enjeux de tous ordres. Pour l’ethnie, il s’agit généralement de peser le plus possible face au centre (quitte à absorber les membres d’autres ethnies et à tenter de les assimiler). Pour le pouvoir central, la lutte contre les séparatismes est certainement l’enjeu principal, puisque l’ethnie, nation potentielle, est à la base même de la création d’un État. On doit en tout cas souligner que, au-delà des exemples développés ici, le maillage administratif n’est jamais le fruit d’une quelconque évidence, ni dépourvu de signification. Toute ligne tracée dans l’espace donne sens à celui-ci. Une fois contextualisé, tout découpage administratif, et surtout s’il est lié à une ethnie, s’interprète avec précision dans une logique de rapport de force entre centre et périphérie.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le dernier recensement russe de 2002 faisait ainsi apparaître 879 désignations ethniques (Spisok etniceskikh naimenovanij), mais seulement 195 nationalités (Le Torrivellec, 2003: 40). Cette distinction souligne que les deux termes ne sont pas contradictoires mais complémentaires et que l’ethnie est, dans le cas russe, bien comprise comme l’entité de base, ou le plus petit dénominateur culturel commun. C’est bien ainsi qu’elle sera entendue dans ce texte.

-

[2]

Dans le sens le plus classique du mot géopolitique, lié à l’évolution des États.

-

[3]

Soit d’origine, de langue ou de confession différente. Curieusement, il n’existe pas de mot en français désignant le fait d’avoir une religion différente, nous avons donc créé ce néologisme (Rosière, 2003: 156).

-

[4]

Le principe d’équilibre ethnique relève de cette logique. Il tend à équilibrer le nombre des personnes minoritaires de part et d’autre d’une frontière internationale. Ce principe a été proposé, entre autres, pour établir la nouvelle frontière italo-yougoslave en Istrie après la Seconde Guerre mondiale (Sanguin, 2003: 361).

-

[5]

Ainsi, les musulmans en Bosnie-Herzégovine forment traditionnellement un groupe plus urbain que les Serbes; les choses sont comparables pour les Russes essentiellement citadins au Kazakhstan, au Tatarstan et dans beaucoup de régions périphériques de la Russie.

-

[6]

En 1913, Staline publia Le marxisme et la question nationale. Dans cet opuscule, il définissait la nation comme une «communauté stable, historiquement constituée, de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans la communauté de culture». En insistant sur la dimension territoriale, Staline s’opposait notamment aux austro-marxistes. Texte disponible [En ligne]. http://www.ceps.org/js1913.pdf.

-

[7]

C’est d’ailleurs pourquoi Terry Martin (2001) utilise l’expression d’Affirmative Action Empire.

-

[8]

On peut réserver le terme Hongrois pour les citoyens de la Hongrie et celui de Magyars pour les personnes de culture hongroise, mais citoyens d’autres États.

-

[9]

On peut considérer qu’un groupe ethnique forme une minorité nationale lorsqu’il est réfractaire à l’intégration dans la nation. En ce qui concerne les effectifs des Magyars de Roumanie, leur nombre a baissé depuis le recensement de 1992, selon lequel ils étaient 1 625 000, suivant en cela le déclin général de la population roumaine passée de 22 810 035 personnes en 1992 à 19 3999 597 en 2002. La baisse est néanmoins un peu plus forte pour les Magyars passés de 7,11% à 6,6% de la population totale.

-

[10]

À l’intérieur de l’ensemble hongrois, les Sicules forment un groupe distinct par son histoire et ses traditions. En effet, les Sicules (Székely en hongrois) descendent des paysans-soldats installés dans cette région pour assurer la défense de ce qui était alors la frontière orientale du royaume de Hongrie. Les Sicules ne se distinguent pas linguistiquement des autres Hongrois.

-

[11]

Cette réforme fut entérinée tardivement par la constitution du 24 septembre 1952. Elle se voulait le point d’orgue d’une politique exemplaire quant aux minorités du pays.

-

[12]

Mémorandum des Magyars de Transylvanie présenté au cours des préparatifs du IIe congrès du Parti ouvrier roumain, décembre 1954 (Lipcsey, 1989: 13).

-

[13]

Pour un territoire, il est vrai, plus petit, car la Roumanie socialiste perdit la Bucovine du Nord et la Bessarabie en 1945 (cession territoriale entérinée par le traité soviéto-roumain de 1947), ainsi que l’extrémité méridionale de la Dobroudja, attribuée à la Bulgarie en septembre 1940.

-

[14]

Certaines villes sont déclarées municipalités et forment des entités spécifiques. Voir Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) 2005. [En ligne]. http://www.accpuf.org/rom/constit.htm.

-

[15]

Par la déclaration de Cluj adoptée le 25 octobre 1992 à une courte majorité, l’UDMR avait demandé l’octroi d’une autonomie territoriale aux régions où les Magyars étaient majoritaires. Cette revendication a provoqué de fortes tensions avec les partis roumains et n’a pas été renouvelée.

-

[16]

Une petite fraction des Tatars de la Volga est chrétienne. Ces Tatars portent le nom générique de Krjasen.

-

[17]

Diaspora: la population vivant hors du territoire de référence est plus nombreuse que celle qui vit sur ce territoire.

-

[18]

Le rattachisme désigne tout mouvement régional favorable au rattachement à un État voisin (Rosière, 2003: 153).

-

[19]

Le néologisme Euskadi a été inventé par Sabino de Arana Goiri (1865-1903), fondateur du nationalisme basque contemporain (Izquierdo, 2000: 55).

-

[20]

En 2003, les populations respectives de ces provinces étaient les suivantes: Alava 294 500, Guipuzcoa 684 500, et Biscaye 1 134 000. La CAB forme donc un ensemble démographique important comparé aux 578 000 habitants de Navarre et aux 240 000 à 250 000 habitants du Pays basque français.

-

[21]

La Navarre constitue le coeur historique du Pays basque pour les nationalistes basques, et il est vrai que cette région a joué un rôle important dans la naissance du nationalisme basque contemporain (de la Granja, 2002: 20).

-

[22]

Source: Université Laval, Québec. [En ligne]. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/ europe/espagnebasque.htm.

-

[23]

Voir [en ligne]. http://www.paysbasque.com/asso-dpb/actuas.htm.

-

[24]

Le pays est une instance de coordination et d’impulsion économique et politique intermédiaire entre les communes et les départements; les pays peuvent être à cheval sur plusieurs régions. Il en existe plus de 300 en 2005. Voir [en ligne]. http://www.pays.asso.fr/association/assoc1.htm.

-

[25]

L’expression de sécession départementale, parfois utilisée, paraît erronée. La sécession est un processus qui implique la création d’un nouvel État, ou en tout cas le changement des frontières d’un État dont une région se sépare (éventuellement, dans le cadre d’un mouvement rattachiste si cette région intègre un autre État). Le terme de scission paraît plus adapté pour ce type de changement du maillage administratif.

-

[26]

On peut imaginer une translation telle que le territoire administratif ne corresponde absolument pas au territoire ethnique. La création du District national juif du Birobidjan par Staline en 1928 (devenue région autonome en 1934) serait une illustration probante de ce cas de figure extrême. En effet, ce territoire était initialement dépourvu de population juive…

Bibliographie

- BAUER, Otto (1987) La question des nationalités et la sociale démocratie. Montréal et Paris, Guérin littérature et Études et Documentations Internationales, Arcantère, 2 vol.

- BROMBERGER, Christian et MOREL, Alain (dir.) (2000) Limites floues, frontières vives. Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

- FOUCHER, Michel (1991) Fronts et frontières, un tour du monde géopolitique. Paris, Fayard.

- GELLNER, Ernest (1989) Nations et nationalismes. Paris, Payot.

- ROSIÈRE, Stéphane (2003) Géographie politique et géopolitique. Une grammaire de l’espace politique. Paris, Ellipses.

- ROSIÈRE, Stéphane (2004) Le nettoyage ethnique – approche géographique. Geographica Helvetica, vol. 59, no 3, pp. 227-237.

- SANGUIN, André-Louis (2003) La frontière Italie-Slovénie dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne. Annales de géographie, no 632, pp. 357-381.

- Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF). [En ligne]. http://www.accpuf.org/rom/constit.htm.

- CAPELLE-POGACEAN, Antonela (2000) Roumanie: l’utopie unitaire en question. Critique Internationale, no 6, pp. 101-120.

- LIPCSEY, Ildikó (1989). Quatre décennies de la politique roumaine des nationalités. Budapest, Külpolitika.

- ROSIÈRE, Stéphane (1994) Les minorités magyares d’Europe centrale. Éléments pour une géopolitique de la Hongrie et du bassin des Carpates. Saint-Denis, Université Paris VIII, Thèse de doctorat non publiée.

- SCHWERTHOEFFER, Simona (1985) The Nationalities Policy: Theory and Practice. Dans Vlad Georgescu (dir.) Romania: 40 Years (1944-1984), New York, Praeger, pp. 79-92.

- KAHN, Michelle (1998) Le Tatarstan, une république à part dans la Fédération de Russie. Courrier des Pays de l’Est, no 432, pp. 39-47.

- GOUSSEFF, Catherine, BLUM, Alain et RADVANYI, Jean (2003) Mutations identitaires en Russie. Revue d’études comparatives Est/Ouest, vol. 34, no 4, pp. 5-28.

- LE TORRIVELLEC, Xavier (2003) Le crépuscule des ethnies. Le recensement russe de 2002 en République du Bachkortorstan. Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 34, no 4, pp. 29-58.

- MARTIN, Terry (2001) The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca (NY), Cornell University Press.

- MUSINA, Roza N. (1996) Contemporary Ethnosocial and Ethnopolitical Processes in Tatarstan. Dans Leokadia Drobizheva et al. (dir.) Ethnic Conflict in the Post-Soviet World, Cases Studies and Analysis, Armonk (NY), Sharpe, pp. 195-208.

- POLYAKOVA, Yulia (2001) Tatarstan: à la recherche d’un véritable bilinguisme. Courrier des Pays de l’Est, no 1018, pp. 27-34.

- Association des élus pour un département du Pays basque. [En ligne]. http://www.paysbasque.com/asso-dpb/actuas.htm. 18 février 2001.

- DE LA GRANJA, José Luis (2002) Le nationalisme basque. Paris, Ellipses.

- IZQUIERDO, Jean-Marie (2000) La question basque. Bruxelles, Complexe.

- LOYER, Barbara (1997) Géopolitique du Pays basque. Paris, L’Harmattan.

Généralités

Sur la Transylvanie (et la Roumanie)

Sur le Tatarstan (et l’Union soviétique ou la Russie)

Sur le Pays basque (France et Espagne)

Liste des figures

Figure 1

Modélisation des types de contacts entre territoires ethniques

Figure 2

La modification territoriale de la région autonome magyare (1960)

Figure 3

Les régions du Tatarstan et du Bachkortorstan en Russie

Figure 4

Décalage entre territoire bascophone et Pays basque revendiqué