Résumés

Résumé

Même si le mouvement est abordé dans les études sur les migrations ou sur le nomadisme, son approche méthodologique n’est que rarement décrite. Notre objectif est de montrer que le mouvement agit à la manière d’une conjonction de coordination entre les lieux mis en relation dans les parcours migratoires. Le suivi des migrants pendant leur voyage, la construction de récits capables de rendre compte de la simultanéité et de la coprésence caractéristiques du voyage sont un moyen de dire cette chaîne de significations que les sujets-migrants construisent.

Mots-clés :

- Mouvement,

- migration circulaire,

- récit

Abstract

Even though movement is dealt with in studies on migration and nomadism, its methodological approach is seldom mentioned. The aim of this paper is to show that movement functions like a coordinating conjunction in the sense that it connects places along the migratory route. The monitoring of migrants during their travels and the construction of narratives capable of expressing the simultaneity and co-presence characteristic of travel are a way of identifying the chains of meaning created by subject-migrants.

Keywords:

- Movement,

- circular migration,

- narrative

Resumen

Bien que el movimiento sea tratado en los estudios sobre migraciones o nomadismo, su metodología es raramente descrita. Nuestro objetivo es de mostrar que el movimiento actúa como una conjunción de coordinación entre los lugares interrelacionados por los trayectos migratorios. El recorrido de los migrantes durante el viaje, la construcción de relatos sobre la simultaneidad y la co-presencia, las características del viaje, son una manera de presentar esta cadena de significaciones que los sujetos migrantes elaboran.

Palabras clave:

- Movimiento,

- migración circular,

- relato

Corps de l’article

Si les habitudes de la géographie conduisent à se centrer sur les logiques de lieu ou de territoire, l’appréhension des phénomènes spatiaux ne peut faire abstraction du mouvement. Sans doute plus que d’autres, les études sur les migrations n’échappent pas à cette nécessité au sens où elles abordent le phénomène à partir d’espaces particuliers définis par rapport à une installation plus ou moins longue : les espaces de départ, les espaces d’arrivée, les espaces de transit… autant de points qui ponctuent le déplacement. Or, le mouvement est au centre de ces parcours migratoires, manière de faire et de dire un espace qui se construit dans l’éclatement spatial et dans la dispersion des membres du groupe social. S’il en constitue le fil conducteur, le mouvement semble insaisissable dans la mesure où il ne se présente pas comme une figure spatiale et où ses temporalités se jouent autant dans l’instantanéité du déplacement que dans la succession, dans l’avancement. Autrement dit, la caractéristique du mouvement est qu’espace et temps ne sont jamais figés, « bougent », autant que dure le déplacement.

La perspective de cet article s’insère dans ces travaux qui cherchent à saisir le caractère fluide, éphémère du mouvement pour le replacer au centre de la réflexion sur les migrations et les mobilités. Ce positionnement implique de s’interroger sur l’expérience spatiale des migrants tant en termes de lieux que de déplacements entre ces lieux, ainsi que sur la manière de rendre compte de cette expérience. Ainsi, il ne s’agit pas tant de faire du mouvement une figure spatiale que de s’interroger sur les significations que lui confèrent les sujets-migrants, sur les liens qui se construisent entre les lieux fréquentés, habités par et avec le mouvement. En effet, l’analyse du mouvement ne porte pas sur un lieu spécifique, un territoire, mais sur le processus par lequel les individus associent différents espaces, les conjuguent entre eux, leur donnent du sens par l’entremise du déplacement. Cela implique de s’interroger sur les défis méthodologiques posés par cette approche de l’espace des migrants par / avec le mouvement : celui-ci occupe en effet la place d’une conjonction de coordination dans une phrase au sens où il relie, articule des lieux, des territoires, leur conférant une cohérence et du sens, au niveau local comme dans la dispersion.

Pour étayer notre propos, nous nous appuierons sur une migration particulière, celle de migrants circulaires touaregs nigériens qui partent temporairement et régulièrement à Abidjan (Côte d’Ivoire) afin de travailler pendant plusieurs mois avant de retourner vers leur campement ; l’objectif principal de cette migration est de soulager le grenier familial pendant les périodes de soudure et d’apporter un complément de revenu à la famille. S’ils sont agriculteurs au Niger, les migrants sont commerçants ambulants en Côte d’Ivoire. Après un séjour de terrain long dans les campements de départ au Niger, j’ai suivi un groupe de migrants jusqu’à Abidjan avant de séjourner avec eux dans cette ville [1]. Cette migration présente la particularité d’une multiplication des déplacements chaque année, ou tous les deux ans, entre chacun des lieux mis en relation ; ainsi, plus que dans d’autres formes migratoires, le mouvement est répété, intégré dans les pratiques.

Lieux de départ, lieux d’arrivée et inversement : les biais de la représentation de l’espace migratoire

Il existe un paradoxe dans nombre de travaux sur les migrations, à savoir qu’ils abordent une pratique qui est avant toute chose un déplacement, à partir des lieux mis en relation, habités par les migrants eux-mêmes. L’installation longue ou temporaire constitue le moment de reformulation du mouvement qui a eu lieu ou qui aura lieu. Certes, le glissement sémantique d’ « immigré » vers « migrant » et les approches par les circulations (Doraï et al., 1998 ; Tarrius, 1989) ont largement contribué à appréhender le fait migratoire comme un processus, une dynamique, et non simplement comme un passage d’un lieu d’ancrage à un autre. L’ensemble des lieux mis en relation par les différentes formes de circulation sont pris en compte autant comme éléments du système migratoire que comme espace de recomposition des identités collectives et individuelles. Des notions telles que l’entre-deux ou le va-et-vient (Charbit et al., 1997 ; Gonin, 1997) en sont des expressions : les migrants jouent et se jouent de leur identité suivant les lieux dans lesquels ils se trouvent et suivant leurs interactions avec ceux qui habitent ces lieux. Deux approches différentes apparaissent à ce niveau. Dans la première, l’entre-deux ou le va-et-vient sont définis à partir d’un lieu, généralement le lieu de destination. Est alors reconstruit le discours sur le lieu de départ et, éventuellement, sur le voyage. On se situe au niveau des représentations : les migrants livrent les représentations qu’ils ont de leur espace de départ, ils le formulent en fonction du contexte et de la situation, dans l’ici et maintenant de l’énonciation du discours. Le discours produit est en quelque sorte biaisé : le lieu est reconstruit par le locuteur en fonction de la pratique, de la construction du lieu dans lequel il se trouve.

Une autre approche consiste à faire varier les contextes de l’énonciation : les migrants sont interrogés autant dans leur lieu de départ que dans leur lieu d’arrivée. Cette approche multisituée (Marcus, 2010), qui s’appuie sur la variation des contextes de l’énonciation, permet de s’interroger sur leurs rôles, sur les conditions de l’interaction dans la production du discours sur les lieux (Boyer, 2005) : parler d’ici et d’ailleurs dans l’ici et maintenant. Cette variation des contextes de l’énonciation informe, quant à elle, sur les constructions des identités collectives et individuelles en situation de migration, sur les jeux, sur les secrets entretenus par ceux qui circulent face à ceux qui ne pratiquent pas les circulations. Les migrants construisent un récit de leurs pratiques de ces lieux largement dépendant de leur situation et de leurs interactions, c’est-à-dire autant des interlocuteurs que de ce qu’ils ont l’habitude de dire ou de ne pas dire à cet endroit particulier (De Fornel et al., 2001). Le récit recueilli renvoie aux allant-de-soi de la pratique migratoire ; il exprime le sens commun de la migration et le partage d’un discours uniformisé, normé, construit dans le temps par le groupe des circulants (Coulon, 1987).

Si aucune de ces deux approches n’est à évacuer, elles se concentrent toutes deux sur les lieux mis en relation en abordant leur construction par le sujet-migrant comme un basculement : l’un ou l’autre, l’un et l’autre, l’un vers l’autre. Chacun des lieux, des récits produits, est analysé en lui-même, l’un par rapport à l’autre et chacun dans son contexte particulier, comme dépendant de ce contexte. Le lien est reconstruit par la suite, le plus souvent à partir d’une approche des réseaux, des filières migratoires qui en assurent la pérennité. Réseaux et filières sont abordés comme les structures qui permettent les circulations et qui, par là-même, sous-tendent la construction de ces discours et de leur variabilité. Il s’agit de l’une des limites de ces deux approches qui se fondent sur des points fixes dans l’espace et dans le temps : en effet, la continuité des récits est en quelque sorte brisée par le basculement de l’un à l’autre de ces lieux et par cette approche en termes de réseau, qui est pourtant censée assurer le lien. Alors que les récits sur les lieux mettent en avant l’individu, son autonomie, sa capacité à dire et à faire l’espace qu’il habite, le recours aux réseaux ou aux filières pour mettre en évidence le lien lui ôte cette autonomie. Tout se passe comme si, au cours de son parcours migratoire, l’individu se trouvait privé de sa capacité d’être actif, performatif face à l’espace dans lequel il se trouve : or, de façon concrète, ce moment est celui du voyage, du déplacement, c’est-à-dire cet espace-temps qui fait lien entre les lieux habités et qui fait lien entre les discours produits. Une telle affirmation ne revient pas à nier l’existence et le caractère organisateur des réseaux et des filières migratoires ; cependant, ceux-ci ne se situent pas au même niveau de l’analyse. Alors que, d’un côté, on se centre sur la capacité du migrant à organiser, dire les lieux qu’il habite, d’un autre côté, on fait appel aux structures comme étant explicatives du mouvement et de sa forme.

Pourtant, le voyage, le déplacement, ne se limite pas à une parenthèse entre deux mondes, entre deux lieux : il manifeste une capacité du migrant à se déplacer et à donner sens à ce déplacement, autrement dit à faire et dire le lieu dans le mouvement. Les études sur le nomadisme (De Bruijn et al., 2001) et les formes de mobilité contemporaine – notamment la circulation des élites (Tarrius, 1992) – ont largement contribué à cette réflexion. En tant que mode d’habiter fondé sur des cheminements et des arrêts, dont l’unité repose sur la capacité à gérer la distance sociale et spatiale, la compréhension du nomadisme passe par celle des parcours et des lieux et, par conséquent, du mouvement qui relie ces lieux (Retaillé, 1997). Cette définition peut être étendue à des formes de circulation contemporaines qui se définissent comme la capacité des individus à faire face aux lieux étrangers, à les rendre familiers (Stock, 2004). Ainsi, le mouvement se constitue en lien entre des lieux différents, lieux qu’il coordonne, qu’il met en regard et en dialogue. Le concept de lieu est ainsi incontournable, dans cette approche du mouvement.

A minima, le lieu serait la plus petite entité spatiale, selon une acception proche du local ; il permettrait alors de sortir de l’indifférenciation spatiale, simplement parce qu’il renvoie à une toponymie particulière. Une telle définition reste cependant trop réductrice, dans la mesure où elle ne tient pas compte du processus de construction du sens conféré à un lieu particulier. Or ce sens se construit non seulement par ce qui est donné à voir, mais aussi par l’entremise d’assemblages, selon le principe de la ressemblance ou de la dissemblance, c’est-à-dire par une indexalité spatiale, consécutive de l’expérience et des représentations. Emprunté aux sciences du langage, l’indexalité renvoie à l’ensemble des « déterminations qui s’attachent à un mot, à une situation. […] Cela signifie que bien qu’un mot ait une signification transsituationnelle, il a également une signification distincte dans toute situation particulière dans laquelle il est utilisé » (Coulon, 1987 : 29). Associée à l’espace, l’indexalité fait référence à la multiplicité, voire à l’infinité, des sens pouvant être accordés à cet espace, sens qui dépendent tout autant de la dimension sociale, culturelle ou politique que de la dimension temporelle et de la position du sujet, de sa situation.

L’espace géographique, qui ne peut se concevoir ni se définir comme un simple support de l’expérience, est porteur de sens, de significations originales ; cependant, saisir ces significations dans leur totalité relève à bien des égards de la gageure, dans la mesure où ces dernières font état de différenciations, de découpage de la totalité. D’une certaine manière, les significations propres à un espace géographique particulier sont le résultat de l’articulation de celles qui sont propres à différentes unités spatiales. Suivant cette perspective, il s’agit de dégager les significations de chacune de ces unités spatiales, significations propres, mais aussi modalités de leur articulation. « La démarche est simple dans son principe : il s’agit de considérer les éléments de l’espace comme des unités ayant une (ou plusieurs) significations et dont l’agencement produit également des significations. Tout comme les mots d’une langue qui ont pourtant chacun un sens en eux-mêmes, fournissent un autre sens lorsque nous les arrangeons entre eux » (Ma Mung, 1999 : 393). Apparaît ainsi non seulement une pluralité des significations en fonction des modalités de l’agencement des unités spatiales, mais aussi une pluralité des significations en fonction des situations, des contextes. Plus précisément, si les significations naissent des modalités de l’agencement, celui-ci s’effectue dans et à un moment particulier, s’inscrit dans des temporalités ; les significations de l’espace géographique, comme celles des unités spatiales sont dépendantes du temps, qui leur confère épaisseur et actualité ou futur. Le temps est sans doute l’une des principales dimensions de l’indexalité spatiale (Boyer, 2005).

Cette approche du lieu qui s’attache aux significations et à leur agencement s’appuie sur une conception du sujet comme créateur d’espaces. Le sujet a la capacité d’établir des différenciations dans cet espace qui l’entoure ; il est ordonnateur des lieux et de leurs agencements, au sens où il produit de façon active et autonome les significations de ces lieux (Berdoulay et Entrikin, 1998). Suivant cette perspective, le sujet-migrant aurait cette capacité de construire une chaîne de significations entre les lieux qu’il habite par ses circulations. Or, parler de chaîne de significations, d’agencements dans une logique de description de la circulation, ne peut se faire sans aborder le voyage et le mouvement. Non seulement, celui-ci fait le lien physique entre les lieux, mais il est un moment que les migrants habitent, au même titre que les lieux qu’ils mettent en relation. Le mouvement aurait le rôle d’une conjonction de coordination dans une phrase pour ces sujets-migrants qui font là leur espace géographique : il fait lien entre ces figures spatiales que sont les lieux.

Le mouvement dans l’espace et dans le temps : sujets et lieux en présence

Cette approche du voyage et du mouvement s’articule autour de deux objectifs : d’une part, reconstruire la chaîne de significations, les agencements entre les lieux et ainsi aborder la circulation dans sa totalité : d’autre part, construire ces agencements sur la base de lieux. « Un espace de grande dimension ne nous apparaît qu’au travers d’un lieu, et la totalité de cet espace est évoquée (mais seulement évoquée) à partir d’une de ses parties parce que cet espace ne nous est pas directement accessible » (Ma Mung, 1999 : 397). Le mouvement serait ainsi à aborder comme un moment spatial, qui se construit dans l’éphémère du voyage ; ce moment spatial constitue l’un des termes de l’agencement qui donne sens aux significations de la circulation. Le déplacement sur lequel nous nous appuyons pour cette description du mouvement amène des Touaregs du nord-ouest du Niger vers Abidjan (Côte d’Ivoire) ; plus particulièrement, ces migrants circulaires pratiquent des allers-retours tout au long de leur vie active entre ces deux lieux. Concernant le déplacement, l’insécurité en Côte d’Ivoire a conduit les transporteurs à préférer un itinéraire faisant un détour par le Ghana, afin de rester sur la route le moins longtemps possible en Côte d’Ivoire. Ce détour a projeté les migrants, pourtant habitués à ce déplacement, dans un monde qui leur est inconnu, tout en conservant les mêmes protagonistes dans le bus, à savoir les migrants eux-mêmes, le chauffeur, le convoyeur et son apprenti [2]. Ajoutons un autre protagoniste dans ce bus, à savoir des migrants assez âgés, qui ont une grande expérience de la route et de la migration et qui sont là pour initier les plus jeunes migrants de leur village à cette pratique. Ainsi, ces migrants sont à la fois projetés dans un univers étranger, celui de la route, de « l’extérieur », et en même temps dans un cadre qui leur est familier, celui du bus et de ses différents protagonistes.

A priori, le mouvement et le lieu semblent inconciliables au sens où l’un est attaché à un changement permanent de l’espace alors que l’autre est communément associé à la fixité, à une forme de stabilité. Lorsqu’un individu est en déplacement, il se trouve dans un espace en permanent changement : les paysages se succèdent, changent, jusqu’au moment de l’arrêt que cet individu décide ou qui est décidé par un autre. Ce qui est communément appelé « temps du voyage » correspond à ce moment de déplacement où l’espace a perdu de sa stabilité. Notons d’ailleurs qu’on parle de « temps du voyage » et non « d’espace du voyage » ou même de « lieu du voyage ». Seul le temps confère une certaine stabilité au mouvement.

Cependant, si en termes d’expérience le mouvement place l’individu face à un espace en changement constant, cet individu se trouve, dans le même temps, situé dans un lieu « fixe » qui assure en quelque sorte le déplacement. Ainsi, le medium qui apporte une forme de stabilité et supporte le champ de signification est le moyen de transport, à savoir le bus, dans ce cas. Celui-ci constitue en quelque sorte un point de repère tout au long de ce déplacement, point fixe et mouvant en même temps : là se rassemblent les voyageurs, qui sont tous des migrants, le chauffeur ainsi que le convoyeur et son apprenti. À ce groupe, ajoutons la chercheuse que je suis. L’une des particularités de ce bus est qu’il se présente comme un espace fermé par rapport à un extérieur considéré par les passagers comme étranger, voire marqué par le danger dans certains cas (l’arbitraire des pratiques policières dans certains pays traversés est responsable de ce sentiment de danger).

Si l’on tente de décrire ce bus et de montrer en quoi il fait lieu, plusieurs caractéristiques apparaissent. Ainsi, le véhicule place les individus qui l’occupent en situation de coprésence, c’est-à-dire que la distance entre eux est annihilée – ils se situent au même endroit – et elle est d’autant plus supprimée que, pour tous, ce qui est hors du bus est mis à distance, non intégré car considéré comme étranger et dangereux.

Pour les sociétés, le problème de l’espace peut être vu comme la gestion des contradictions engendrées par la distance, qui empêche l’interaction : entre les bornes de l’enclavement (distance infinie) et de l’ubiquité (distance vaincue), les situations intermédiaires peuvent être traitées selon trois modalités : la coprésence (distance annulée par la colocalisation), le transport (déplacement matériel pour établir un lien entre deux réalités distinctes), la télécommunication (transfert immatériel) (Lévy, 2003 : 269).

Cette coprésence permet aux individus de se situer dans une possible interaction, de se resserrer en quelque chose face à l’étrangeté qui les entoure. Ainsi, la situation de coprésence qui se crée par le moyen de transport constitue le medium qui nous permet d’« interroger » le mouvement.

Toutefois, si l’on examine cette situation de coprésence et de possibles interactions avec la position des différents occupants du bus, des interrogations d’ordre méthodologique apparaissent. Comme nous l’avons signalé précédemment, trois types d’occupants se trouvent le temps du voyage en situation de coprésence : les migrants (groupe à l’intérieur duquel existent des sous-groupes qui s’établissent sur la base de l’âge et de l’origine géographique au Niger), le chauffeur, le convoyeur et son apprenti, c’est-à-dire les responsables autant du bus que de ses occupants et, enfin, la chercheuse [3] qui se trouvait là autant en position d’observatrice qu’en position de voyageuse souhaitant, comme les autres, se rendre à Abidjan. Chacun a une expérience et une connaissance différente du voyage, de cette route ; également, chacun se trouve dans ce bus pour des motifs différents. Par exemple, chaque migrant est porteur d’un projet migratoire (Boyer, 2005 ; Ma Mung, 2009) spécifique qui sous-tend sa pratique des circulations. Face à ces différents acteurs et sujets du voyage, l’objectif est de penser ce qui se passe à l’intérieur du bus autant en termes d’interactions entre migrants qu’en termes de pratiques de « l’en dehors » du bus.

Penser de l’intérieur implique d’identifier et de comprendre le sens et les significations que l’individu donne à ses actions. […] Penser de l’intérieur implique également de s’intéresser à la façon dont les sujets définissent et spécifient la frontière qui les distingue de ce qu’ils ne sont pas, de ce qu’ils constituent comme extériorité. […] Penser de l’intérieur suppose également d’identifier l’extériorité matérielle-sociale dans laquelle le sujet agit. […] Cela implique également de porter l’attention sur la façon dont une entité (individu ou collectif) agit pour elle-même, c’est-à-dire la manière dont elle « se » donne et « se » présente l’extériorité matérielle-sociale de telle sorte qu’elle lui permette de se maintenir en tant qu’entité distincte (Ma Mung, 2009 : 31).

Cette longue citation présente quatre approches méthodologiques qui, si on les combine, autorisent à penser le sujet comme autonome et actif face à son environnement. Ainsi, si l’on en revient à ce qui se passe lors du voyage et à cette situation de coprésence et d’interaction représentée par le bus, il s’agit d’observer comment les individus se positionnent les uns par rapport aux autres et par rapport à l’extériorité, et d’identifier cette extériorité. D’une certaine manière, il s’agit de rendre aux voyageurs leur capacité à l’autonomie et de retrouver la singularité des chaînes de significations et des agencements que chacun construit pour donner du sens à son espace.

Cependant, méthodologiquement, une telle approche de l’intérieur pose quelques difficultés et oblige à faire des choix. L’une des contraintes est qu’on ne peut s’attacher aux chaînes de significations et aux agencements spatiaux construits par l’ensemble des migrants, puisque qu’il est indispensable pour cela de connaître l’avant et l’après du voyage. Aussi, si nous avons observé et engagé des conversations avec tous les voyageurs, nous n’avons pu reconstruire la totalité des significations de la circulation que pour le groupe que nous suivions, celui avec lequel nous avons vécu autant au Niger qu’à Abidjan. Une deuxième interrogation méthodologique concerne le positionnement du chercheur : suivant la perspective de questionner cet intérieur qu’est le bus, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des occupants. Or parmi ces occupants, se trouve le chercheur, qui observe et écoute, qui recherche plus que d’autres l’interaction, mais qui a aussi sa propre conception et expérience du voyage (Clifford, 1997). Une question serait : le chercheur peut-il faire abstraction de lui-même dans une telle approche ? Il ne s’agit pas ici de reprendre les travaux sur la subjectivité du chercheur, dans ses écrits comme dans sa pratique de terrain, mais plutôt de s’interroger sur la manière dont on peut tenir compte de sa présence dans la création d’un lieu, c’est-à-dire sur son rôle, sa position, dans une situation de coprésence et d’interaction entre plusieurs sujets. La présence du chercheur modifie ce qui devrait se passer normalement dans ce bus [4].

La distinction établie entre les différents protagonistes de ce voyage, entre les personnes présentes dans le bus, ne vise pas à catégoriser ou à construire une quelconque typologie, mais à positionner chacun à l’intérieur de cet espace. Ce positionnement est temporellement et spatialement situé, et surtout marqué par l’instantanéité sur un plan temporel de même que par l’éphémère et la coprésence sur un plan spatial – ces trois caractéristiques étant liées au mouvement. Cette approche par la situation permet de rendre à l’individu son autonomie, c’est-à-dire de le décrire comme ayant la capacité de construire sa propre logique de mouvement, de faire et dire le lieu dans ce mouvement comme de faire et dire le lieu qui se construit dans la circulation. Le mouvement s’insinue alors comme un moment spatial essentiel dans la construction du récit. Un exemple possible de la place du mouvement dans celui-ci porte sur la construction du « chez moi » : pour les migrants ayant une habitude de circulation, le référentiel « chez moi » alterne entre le campement de départ au Niger et le quartier habité à Abidjan. Cependant, il n’y a pas de frontière à partir duquel « chez moi » devient l’un ou l’autre de ces lieux. Au contraire, ce changement de référentiel intervient dans le cours du voyage, comme un élément du récit qui se construit. Si la distance par rapport à l’un ou l’autre de ces lieux joue un rôle, le référentiel se construit dans la fluidité, lors de ce moment spatial qu’est le mouvement.

Les exemples de ce type pourraient être multipliés ; au final, deux niveaux apparaissent dans la manière dont le sujet construit son récit du mouvement. Un premier niveau concerne le déplacement lui-même : le bus fait lieu, constitue le point de repère, le point focal autour duquel un sujet collectif se construit. Cependant, ce sujet collectif n’a de sens que le temps du voyage. Un second niveau s’attache à la mise en cohérence du mouvement : chaque sujet construit son propre récit du parcours migratoire, récit à l’intérieur duquel le mouvement agit de la même manière qu’une conjonction de coordination dans une phrase, c’est-à-dire qu’il met en lien et donne du sens, qualifie ce lien. Plus que les réseaux ou les filières migratoires sur lesquels les migrants s’appuient, ce récit articulé par le mouvement rend compte de l’unité et de la cohérence du voyage.

La production du discours : des récits au centre et à la marge

Si le terrain constitue le moment d’observation et d’écoute du récit, nous sommes tenus d’en rendre compte sous la forme d’un autre récit, le récit scientifique qui possède sa propre logique et ses propres règles. Dans ce processus de transcription et d’interprétation se pose la question de la subjectivité et de l’objectivité du discours produit. Cette question, relativement bien traitée aujourd’hui, peut se résumer ainsi : le chercheur serait « adepte de la rhétorique et par conséquent parfaitement conscient des excès de celle-ci » (Rabinow, 1985 : 110). Cette position autorise à continuer d’utiliser nos différents outils d’analyse, de transcription et d’interprétation, mais tout en adoptant une certaine mesure vis-à-vis d’eux, c’est-à-dire en étant à même de les critiquer.

Pour ce qui nous concerne, à savoir l’observation du mouvement et des récits qui se construisent dans le mouvement et à partir de lui, se pose surtout la question de la construction d’une forme de discours à même de rendre compte de l’instantanéité des phénomènes et du croisement des points de vue. Dans cette perspective, il est nécessaire de revenir rapidement sur les outils utilisés lors de ce voyage. Les notes de carnet de terrain sont le seul élément dont nous disposons : prises sur le vif ou après coup, elles rendent compte des événements de la route, comme des discussions avec les différents protagonistes, migrants et convoyeurs. Dans ces notes transparaît également le regard du chercheur : son regard sur le voyage, son regard sur les propos tenus. Même si nous les voulons le plus neutres possible, elles ne le sont pas totalement. Ainsi, ce premier récit est autant celui du chercheur, celui du voyage qu’il a vécu, que celui des autres sujets du voyage, mais déjà reconstitué. Si l’on reprend la distinction faite précédemment entre les protagonistes du voyage, le carnet de terrain rend compte de l’expérience du chercheur, mais d’une expérience orientée. Cette expérience dit le regard empathique et curieux posé sur le groupe de migrants suivi, comme sur les autres migrants. Ce regard, comme ce texte qu’est le carnet de terrain, sont doublement orientés. D’une part, le carnet est ce qui justifie la présence du chercheur : l’observation du voyage dans sa globalité, de ses conditions… D’autre part, il dit l’expérience des migrants suivis, mais en fonction des connaissances et de l’expérience acquises de ce groupe par le chercheur en amont ; ainsi, les notes sont prises en fonction de ce qui est observé dans l’ici et maintenant du mouvement, mais en relation avec l’avant qu’est l’expérience et la connaissance des individus suivis et du lieu de départ. Cependant, le carnet de terrain ne se suffit pas à lui-même : il doit être analysé, c’est-à-dire repris, transformé en un autre discours qui est le discours scientifique. Comment effectuer ce passage de l’un à l’autre sans perdre la cohérence du mouvement, sans perdre la simultanéité et la succession des situations ?

La construction d’une situation dialogique apparaît comme une alternative pour tenter de faire s’entrecroiser les différents récits. Ainsi, la situation dialogique construite est faite d’allers-retours entre le terrain et le « bureau », c’est-à-dire qu’elle met en face à face les notes de terrain et les outils de compréhension de celles-ci pour aboutir à un « nouveau » récit. Une autre contrainte imposée par le mouvement et le rythme du voyage est de rendre compte de l’instantanéité des situations et de ces récits qui se construisent dans la coprésence. Les notes de terrain n’échappent pas à cette contrainte ; en effet, elles disent successivement ces situations et ces récits, puisque la succession est inhérente à la forme textuelle. Les événements sont retranscrits successivement, et non dans la simultanéité de leur apparition.

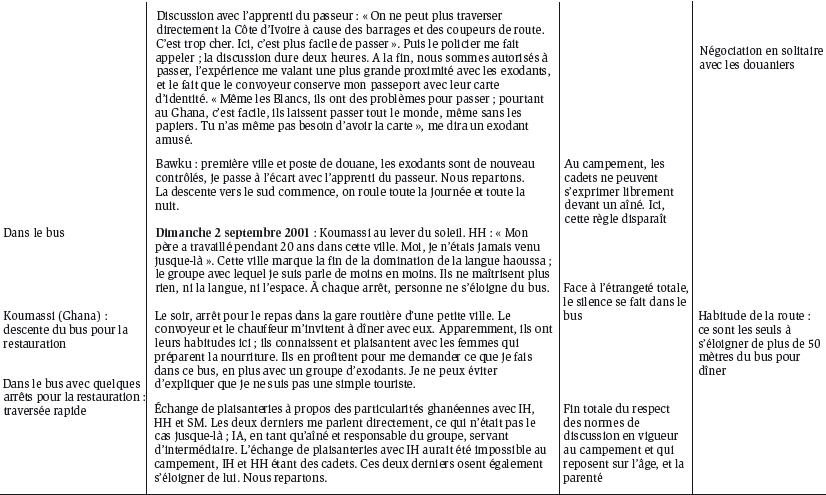

Pour dépasser cette contrainte, propre au texte, j’ai proposé un récit, celui du terrain, qui est le récit central, et deux lectures de ce récit : l’une concerne les convoyeurs, l’autre les migrants. Ces deux lectures s’effectuent en simultanéité par rapport aux notes de terrain. Pourtant, ces différents récits ne se situent pas au même niveau d’écriture et de compréhension : le premier constitue un rendu le plus brut possible du voyage par le chercheur ; sa subjectivité et son vécu des événements y apparaissent donc. Les deux autres se présentent comme le résultat du dialogue entre les objectifs de compréhension et le terrain, ce que j’ai nommé précédemment le « bureau et le terrain ». Est reproduit au tableau 1 un extrait de cette analyse qui concerne le moment où les migrants effectuent un basculement du lieu de référence « chez nous » : du campement au Niger, il devient Abidjan. Ce basculement s’accompagne, comme nous le verrons, d’une redéfinition des codes et des normes sociaux. Cette visualisation de la simultanéité des situations rend compte non seulement de la diversité des discours produits, mais aussi de la capacité des sujets à construire, de façon autonome, leur propre récit. Chacun a sa manière de faire et de dire le voyage ainsi que de construire ces chaînes de significations entre les lieux.

Le dialogue se construit entre les notes de terrain (qui sont un premier récit de ce voyage et qui sont centrales) et les marges : la marge des convoyeurs et celle des migrants. Pour eux, le discours est reconstruit dans une logique compréhensive en lien non seulement avec les situations et le rythme du voyage, mais aussi avec les récits construits au départ et à l’arrivée. Les coordinations entre ces différents récits apparaissent par exemple dans les changements de normes sociales, dans le changement du référentiel « chez nous ». Pour ce qui est des migrants, les marges coordonnent l’observation de terrain avec des situations, des attitudes, des propos entendus non seulement en amont, mais aussi en aval, lors du séjour sur le lieu de migration. Ainsi, le mouvement est replacé dans l’ensemble du parcours migratoire. La marge qui renvoie aux convoyeurs a plutôt une valeur contextuelle, dans la mesure où leur situation n’est pas connue ni en amont ni en aval du mouvement. Ce dernier se construit dans les différentes interactions que les migrants ont tout au long de leur déplacement ; il prend du sens et donne en même temps sens aux lieux mis en relation, s’instituant ainsi comme une conjonction de coordination. Ainsi se construit cette chaîne de significations qui permet de qualifier l’ensemble du parcours migratoire.

Cette proposition de restitution du mouvement permet de rendre visible la simultanéité des situations et de mettre en parallèle autant les conditions mêmes du voyage que les relations avec les lieux mis en lien. La chaîne des significations se construit dans cet emboîtement, dans ces allers-retours du récit et non dans une succession de situations déconnectées les unes des autres.

Conclusion

Le mouvement comme coordination de lieux ?

Dans le cadre de la migration, le voyage, le mouvement constituent le moment qui permet de faire le lien entre les lieux habités par les individus ; or, ce moment n’est que rarement décrit, intégré dans le processus de circulation. En revenir au mouvement amène à un décentrement du regard, c’est-à-dire à sortir des lieux fixes, stables pour regarder vers cet espace qui ne se laisse pas saisir de prime abord.

Toutefois, cette volonté d’introduire le mouvement comme un élément de coordination entre les lieux repose sur une approche particulière ; le sujet est considéré comme créateur d’espaces, plus précisément créateur de lieux et d’un récit. Ainsi, le mouvement constitue l’élément permettant de retracer les chaînes de significations entre les différents lieux habités par ce sujet. Il agit comme une conjonction de coordination dans la construction du récit. Ces deux approches sont étroitement liées dans la mesure où le récit sur les lieux ne pourrait se faire sans le mouvement, les circulations entre les lieux, ces circulations ne pouvant être ni des trous noirs ni uniquement structurées par des réseaux et des filières migratoires.

L’une des difficultés de ces approches est de rendre compte de la simultanéité et de la coprésence qu’implique le mouvement. S’il fait se succéder les lieux, les points d’arrêt, le mouvement se construit dans un ensemble marqué par la coprésence. Les sujets font et disent le mouvement en fonction de situations qui dépendent autant du déplacement lui-même que des lieux qu’ils mettent en relation : le récit est continu d’un lieu à un autre et non fait de ruptures ou de basculements. Ainsi faire du mouvement une figure nous amène à retrouver la logique, la cohérence, voire la rhétorique des récits que les sujets construisent sur leur espace.

Cette approche méthodologique présente cependant quelques difficultés : en particulier, elle est difficilement transposable. Certes, elle exige une connaissance des lieux de départ, comme des lieux d’arrivée et des lieux traversés, point commun partagé avec l’approche multisite. Cependant, elle contraint à une connaissance fine d’un groupe de migrants qui accepte d’être suivi tout au long de son parcours, allant ainsi plus loin que l’approche multisite ; suivant les contextes, celle-ci peut-être difficile à acquérir. Toutefois, sans aller jusqu’à une connaissance aussi fine des parcours migratoires, il nous semble pertinent de faire du mouvement un objet d’investigation dans le cadre des travaux sur les migrations ; la capacité d’être mobile, de se mettre en mouvement et de faire mouvement, étant sans doute un préalable à toute installation ici ou là-bas.

Tableau 1

Extraits des notes de terrain (Boyer, 2005)

Suite

*Sont reproduites ici les notes de terrain telles qu’elles ont été prises sur le vif ou légèrement a posteriori.

**Le terme «exodant» est communément utilisé au Niger avec le même sens que celui de migrant. Il est une déformation du terme « exode » utilisé par l’administration coloniale pour désigner les migrations.

***Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Les séjours de terrain au Niger se sont échelonnés de 2001 à 2003 sur des périodes de trois à neuf mois. Le voyage vers Abidjan a été effectué en septembre 2001 ; il a duré quatre jours et a été suivi d’une période de deux mois de terrain dans la capitale ivoirienne.

-

[2]

Le convoyeur est un personnage chargé de faire passer le bus lors des différents barrages de police et de gendarmerie sur la route ou aux frontières. Il négocie les « tarifs », évitant par là-même aux migrants de payer des sommes trop élevées aux forces de l’ordre. Son apprenti est son aide ; il apprend le métier en effectuant plusieurs voyages comme accompagnant avant de voyager seul.

-

[3]

Seul le groupe de migrants avec lequel j’avais négocié le départ et le déplacement étaient au courant de mon statut. Le convoyeur et le chauffeur l’ont appris en cours de route et les autres migrants l’ignoraient.

-

[4]

Par exemple, une fois arrivé à Abidjan, le convoyeur m’a avoué que les sommes versées à chaque barrage de police avaient été inférieures à ses autres voyages, sans doute en raison de ma présence.

Bibliographie

- BERDOULAY, Vincent et ENTRIKIN, J. Nicholas (1998) Lieu et sujet. Perspectives théoriques. L’Espace géographique, no 2, p. 111-121.

- BOYER, Florence (2005) Être Touareg et migrant de Bankilaré (Niger) à Abidjan (Côte d’Ivoire): des parcours fixes, une spatialité nomade. Poitiers, Université de Poitiers, Département de géographie, thèse de doctorat non publiée.

- CHARBIT, Yves, HILY, Marie-Antoinette et POINARD, Michel (1997) Le va-et-vient identitaire. Migrants portugais et villages d’origine. Paris, INED, Presses universitaires de France.

- CLIFFORD, James (1997) Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Londres, Harvard University Press.

- COULON, Alain (1987) L’ethnométhodologie. Paris, Presses universitaires de France.

- DE BRUIJN, Mirjam, VAN DIJK, Rijk et FOEKEN, Dick (dir.) (2001) Mobile Africa. Changing patterns of movement in Africa and beyond. Leiden, Brill.

- DE FORNEL, Michel, OGIEN, Ruwen et QUÉRÉ, Louis (2001) L’ethnométhodologie : une sociologie radicale. Paris, La Découverte.

- DORAÏ, Kamel, HILY, Marie-Antoinette, LOYER, Frantz et MA MUNG, Emmanuel (1998) Bilan des travaux sur la circulation migratoire. Poitiers, Migrinter, Ministère de la Solidarité et de l’Emploi.

- GONIN, Patrick (1997) D’entre deux territoires. Circulations migratoires et développement entre le bassin du fleuve Sénégal et la France. Lille, Université des Sciences et Technologies de Lille, Mémoire d’habilitation à diriger des recherches non publié.

- LÉVY Jacques (2003) Distance. Dans Jacques Lévy et Michel Lusault (dir.) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Paris, Belin, p. 267-270.

- MA MUNG, Emmanuel (1999) Autonomie, migrations et altérité. Essai sur l’espace géographique : espace, autonomie, altérité (3e partie). Poitiers, Université de Poitiers, Mémoire d’habilitation à diriger des recherches non publié.

- MA MUNG, Emmanuel (2009) Le point de vue de l’autonomie dans l’étude des migrations internationales : « Penser de l’intérieur » les phénomènes de mobilité. Dans Françoise Dureau et Marie-Antoinette Hily (dir.) Les mondes de la mobilité. Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 25-38.

- MARCUS, George E. (2010) Ethnographie du/dans le système-monde. L’émergence d’une ethnographie multisituée. Dans Daniel Cefaï (dir.) L’engagement ethnographique. Paris, Editions de l’EHESS, p. 371-395.

- POINARD, Michel (1981) Retour ou va-et-vient. L’exemple portugais. Hommes et Terres du Nord, (HS), p. 820-826.

- RABINOW, Paul (1985) Fantasia dans la bibliothèque. Les représentations sont des faits sociaux : modernité et post-modernité en anthropologie. Études rurales, no 97-98, p. 91-114.

- RETAILLÉ, Denis (1997) Le monde du géographe. Paris, Presses de Sciences Po.

- STOCK, Mathis (2004) L’habiter comme pratique des lieux géographiques. EspacesTemps.net, Textuel, 18.12.2004, [En ligne.] http://espacestemps.net/document1061.html

- TARRIUS, Alain (1989) Anthropologie du mouvement. Caen, Paradigme.

- TARRIUS, Alain (1992) Circulation des élites professionnelles et intégration européenne. Revue européenne des migrations internationales, vol. 8, no 2, p. 27-56.

Liste des tableaux

Tableau 1

Extraits des notes de terrain (Boyer, 2005)

Suite

*Sont reproduites ici les notes de terrain telles qu’elles ont été prises sur le vif ou légèrement a posteriori.

**Le terme «exodant» est communément utilisé au Niger avec le même sens que celui de migrant. Il est une déformation du terme « exode » utilisé par l’administration coloniale pour désigner les migrations.

***Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.