Résumés

Résumé

Nous présentons la problématique d’une recherche en cours, une collaboration franco-brésilienne entre quatre laboratoires : le PACTE et le Centre de Recherche sur L’Espace Sonore et l’envrionnement urbain (CRESSON), côté français, et l’Agence environnementale de l’État de São Paulo (CETESB) et la Faculté de Santé publique de l’Université de São Paulo (FSP USP), côté brésilien. Cette recherche vise à développer une culture du risque chez les populations exposées des zones à risque de São Paulo et sa région pour rendre plus habitables ces zones inhospitalières. Nous exposerons d’abord la problématique, centrée sur la notion de société du risque, qui analyse ce nouveau milieu de vie des humains et explique pourquoi l’habiter y est devenu problématique. Puis nous justifierons l’objectif central de la recherche, c’est-à-dire le développement d’une culture du risque capable de s’adapter à la société du risque pour renforcer l’habitabilité. Enfin, nous ferons une présentation des méthodes sensibles et participatives que nous pourrions expérimenter pour nous rapprocher de cet objectif.

Mots-clés :

- Société du risque,

- habiter,

- culture du risque,

- risques émergents,

- expérimentation de dispositifs participatifs

Abstract

This article describes the issues addressed in a bilateral research project currently under way through a France-Brazil collaboration between four research centres: PACTE and the Research Centre on Sound and Urban Environment (CRESSON), on the French side, and the Environmental Agency of the State of São Paulo (CETESB) and the Public Health Faculty of the University of São Paulo (FSP USP), on the Brazilian side. The project is designed to develop a culture of risk among people living in risk areas in São Paulo and its region, so as to make these areas more attractive to live in. We first outline the concept of the risk society adopted for our research, before analyzing this new living environment and explaining how living in the risk areas became problematic. We then define the central objective of this research, namely the development of a culture of risk that can adapt to the risk society and make living in risk areas more attractive. Finally, we identify some sensitive and participatory approaches that might be drawn on to achieve these goals.

Keywords:

- Risk society,

- places to live,

- culture of risk,

- emerging risks,

- research into participatory processes

Resumen

En la presente investigación, una colaboración franco-brasileña entre cuatro laboratorios (PACTE, el Centro de Investigation en el y Espacio sonoro y environnment urbana [CRESSON] del lado francés y la Agencia Ambiental del Estado de San Pablo [CETESB] y la Facultad de Salud Pública, Universidad de San Pablo [FSP USP]) proponemos impulsar una cultura de riesgo en poblaciones de zonas peligrosas de San Pablo y su región, a fin de convertir esas zonas inhospitalarias en zonas habitables. Consecuentemente, presentamos la problemática de la noción de sociedad a riesgo que expone ese nuevo medio de vida humana y explica por qué habitarla es contingente. Justificamos su objetivo, es decir, desarrollar una cultura de riesgo capaz de afrontar una sociedad a riesgo para consolidar su habitabilidad. Finalmente, presentamos métodos sensibles y participativos a ensayar para alcanzar nuestro objetivo.

Palabras clave:

- Sociedad a riesgo,

- habitabilidad,

- cultura de riesgo,

- riesgos emergentes,

- experimentación de dispositivos participativos

Corps de l’article

Introduction

Notre article porte sur une recherche en cours amorcée fin 2014, une collaboration franco-brésilienne entre quatre laboratoires : le PACTE et le Centre de Recherche sur L’Espace Sonore et l’environnement urbain (CRESSON), côté français et l’Agence environnementale de l’État de São Paulo (CETESB) et la Faculté de Santé publique de l’Université de São Paulo (FSP USP), côté brésilien. Cette recherche vise à développer une culture du risque chez les populations exposées des zones à risque de São Paulo et sa région pour rendre plus habitables ces zones inhospitalières. Nous ne disposons pas encore des résultats définitifs de la recherche, qui se terminera en 2017. Cependant, il nous a paru intéressant de présenter sa problématique, fondée sur une revue de littérature, afin de décrire l’originalité d’un protocole de recherche qui met l’accent sur des expérimentations méthodologiques. Nous présenterons les études de cas et les résultats à venir dans un prochain article.

Notre recherche est basée sur la notion de société du risque de Ulrich Beck. Celle-ci nous oblige à penser l’intégration du risque dans nos sociétés. Peut-on vivre avec le risque sans sacrifier l’habitabilité de nos sociétés et les capacités d’action de leurs habitants ? La réponse que nous proposons dans cet article c’est de susciter le développement d’une véritable culture du risque qui s’approprie progressivement le nouvel environnement des humains, c’est-à-dire la société du risque, de sorte qu’elle fournisse une ressource pour des expériences collectives, mais aussi individuelles, qu’elle implique une participation créatrice des individus et qu’elle se prête à leur développement individuel.

Le développement de cette culture du risque est basé sur une expérimentation méthodologique. Nous formulons l’hypothèse que la société du risque constituera un cadre permanent dans les décennies qui viennent ; c’est désormais notre milieu de vie. Nous devons vivre dans un habitat en mutation qui est hostile et problématique. La culture du risque permet de connaître cet environnement nouveau en explorant la diversité des manières de l’habiter. Pour baliser cette exploration, nous proposons dans un premier temps d’expérimenter avec les habitants des zones à risque quelques méthodes susceptibles de répondre aux enjeux de la société du risque.

Cette recherche dont nous allons présenter la problématique se mène dans le cadre d’un programme de coopération scientifique entre nos laboratoires. Depuis trois ans, la coopération porte sur l’articulation des analyses sensibles de la ville et de l’habiter (PACTE, CRESSON) avec celles des risques environnementaux (CETESB, FSP USP). La réflexion problématique présentée ici s’inscrit dans ce programme et s’appuie sur les complémentarités des équipes, puisque la partie française apporte la plupart des méthodes d’analyse sensible tandis que la partie brésilienne apporte son savoir-faire en matière de participation et la connaissance des terrains d’expérimentation où la population est exposée à des risques complexes.

Nous exposerons d’abord la problématique de la recherche, centrée sur la notion de société du risque, qui analyse le nouveau milieu de vie des humains et qui explique comment l’habiter est devenu problématique dans les zones à risques. Puis nous justifierons l’objectif central de cette recherche : le développement d’une culture du risque capable de s’adapter à la société du risque pour renforcer l’habitabilité des zones à risque. Enfin, nous ferons une présentation des méthodes sensibles et participatives que nous pourrions expérimenter pour nous rapprocher de cet objectif.

Les enjeux de la société du risque

Le développement spectaculaire des risques environnementaux dans les sociétés contemporaines a été analysé par Ulrich Beck, qui a proposé la notion de société du risque. Le sociologue utilise le terme de risque dans son usage courant, tel qu’il a été imposé par l’usage et le débat social : le risque, c’est le danger possible, la menace de péril ou de catastrophe. Le sens de ce mot est distinct de celui adopté par les spécialistes, qui définissent le risque en général comme « la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un ou plusieurs événements dangereux ou de l’exposition à un ou à de tels événements et de la gravité du préjudice personnel ou de l’atteinte à la santé que cet événement ou cette / ces exposition(s) peuvent causer » (Norme internationale de management de la santé et de la sécurité au travail par les entreprises BS OHSAS 18001, révisée en juillet 2007).

La production sociale des risques environnementaux

Selon Beck, « la production sociale de richesses est systématiquement corrélée à la production sociale de risques » (Beck, 2001 : 36). Ces risques contemporains dont l’auteur souligne la gravité ne viennent plus seulement de l’extérieur (catastrophes naturelles) ; ils sont engendrés par la société elle-même, les sciences et les techniques ne cessant de produire des effets inattendus pouvant être négatifs. Nous devons gérer les risques inhérents à notre maîtrise de la nature, comme le montre la problématique cruciale du changement climatique, par exemple. Nous sommes devenus « maîtres et possesseurs de la nature » ainsi que le prévoyait Descartes, mais le produit de cette maîtrise, la techno-nature profondément hybridée, transformée par l’action modernisatrice, nous échappe. Les nouveaux risques sont des risques environnementaux, mais avec une signification nouvelle parce qu’ils sont les résultats non intentionnels des interventions de l’humain dans la nature. Ainsi, le fleuve artificialisé est si profondément transformé par l’action des aménageurs qu’il en est devenu méconnaissable et presque incontrôlable.

Un exemple : la crue spectaculaire du Var, le 5 novembre 1994, à Nice. Cette crue provoque l’inondation de l’aéroport, de la cité administrative, du marché d’intérêt national et du quartier de Nice-Ouest, de même que la rupture de la voie sur berge d’accès à l’aéroport (figure 1). Deux facteurs permettent de l’expliquer : l’urbanisation de la basse vallée, bien sûr, mais aussi des aménagements successifs (endiguements, extractions, construction des seuils et des microcentrales, etc.) qui ont artificialisé le lit du Var. Le fleuve a remodelé sa morphologie (baisse de la nappe, chenalisation du lit, développement de la végétation, débordements en crue, enfoncement à l’aval, érosion, engravement des seuils en amont, remontée du lit) pour s’adapter à ces perturbations anthropiques. Cela expose la vallée à des risques accrus d’inondation.

Figure 1

L’autoroute A8 à proximité du centre administratif de Nice, 5 novembre 1994

Des risques émergents, envahissants et controversés

Ces analyses bouleversent la conception des risques. La différence entre les risques naturels et les risques technologiques s’estompe devant la montée des risques environnementaux qui naissent des connaissances scientifiques, des innovations techniques et des évolutions sociales. Ces risques environnementaux sont aussi des risques émergents qui concernent des situations (nouvelles technologies, nouveaux contextes, nouvelles populations exposées, etc.) pouvant induire de nouveaux risques dont les effets potentiels sur la santé des humains et sur l’environnement sont mal connus. Les risques émergents, au sens large, ne se limitent pas au champ des nouvelles technologiques et de l’innovation (nanotechnologies, molécules chimiques, etc.) ; ils concernent aussi les effets du changement climatique et les interactions risques naturels / risques technologiques (Fukushima, etc.). Les risques émergents sont envahissants par suite de l’effet de dominos (Provitolo, 2005) qui désigne le risque multiplicateur constitué par la présence sur un même site de plusieurs établissements à risque ou par la possible combinaison de risques industriels et naturels lors d’un événement. L’aléa crée un effet domino lorsque des impacts secondaires et tertiaires se propagent au-delà de ses premiers effets et s’exercent sur des éléments qui ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres. Certains de ces effets de propagation spatiotemporels s’appuient sur la dynamique des écosystèmes et sur les dynamiques et les dysfonctionnements des métropoles.

Ce caractère proliférant, débordant des risques émergents, signale les causes multiples et les conséquences imprévisibles de ces risques. Ceux-ci sont donc caractérisés par un haut degré de complexité, d’incertitude et d’ambiguïté (Funtowicz et Ravetz, 1992 ; Cothern, 1996 ; Renn et al., 2004). Les connaissances scientifiques concernant l’évaluation des risques sont incomplètes, partielles. De nombreux débats et controverses portent sur l’interprétation des observations et des données et sur leur capacité de justifier des choix en matière de santé publique, de gestion et de protection de l’environnement. Une partie des risques émergents ne sont pas des risques avérés, validés par la communauté scientifique ; ce sont des risques potentiels (Godard, 2003) difficiles à mesurer et à évaluer. Ces incertitudes fragilisent la possibilité d’un calcul objectif de risque et nécessitent souvent de nouvelles observations, une révision des connaissances, la réalisation d’un nouveau consensus sur leur occurrence et leur gestion. Ces controverses publiques qui portent sur les risques émergents ont une réelle productivité sociale, tant comme mode d’exploration d’enjeu que comme apprentissage des scénarios à leur propos (Lascoumes, 2002). En particulier, elles favorisent l’émergence d’une culture du risque, comme nous le verrons dans la partie suivante.

La perception du risque fait partie de la définition du risque

La société du risque brouille l’opposition tranchée entre la connaissance objective du risque, qui était maîtrisée par les scientifiques, et la perception du public, subjective et fausse, qui péchait par manque d’information. Les deux s’entremêlent désormais. La perception du risque transforme le risque. La perception du risque s’est profondément transformée. D’abord, la plupart des risques sont les produits d’une science mathématisée, technicisée, qui ne repose pas sur l’expérience entendue au sens de l’appréhension sensible de l’individu. Par conséquent, ils sont devenus invisibles, imperceptibles, difficiles à déchiffrer sans une instrumentation et une métrologie scientifique. Ensuite, les perceptions individuelles ou collectives du risque sont profondément transformées par le traitement médiatique qui les rend visibles. Enfin, les individus et les groupes sociaux sont particulièrement sensibles aux effets secondaires du risque, c’est-à-dire aux impacts socioéconomiques, politiques et culturels. En résumé, la perception, notamment celle de la population exposée, est partie prenante dans la définition du risque, car les menaces considérées comme probables, susceptibles de devenir réalité, sont réelles par les conséquences qu’elles produisent.

Des chercheurs ont analysé ce phénomène général comme une amplification sociale du risque (Kasperson et al., 1988). Cette amplification se produit durant le transfert des informations sur le risque (transmission) et durant les mécanismes de réponse de la société (réception). Les signaux sur le risque sont traités par les stations d’amplification, individuelles et sociales, qui incluent le scientifique communiquant l’évaluation des risques, les nouveaux media, les groupes culturels, les réseaux interpersonnels et d’autres. Le risque amplifié suscite des réponses comportementales qui, à leur tour, entraînent des impacts secondaires (Kasperson et al., 1988 : 177). L’atténuation ou l’amplification de ces impacts auront des conséquences sur la tolérance au risque manifestée par les sociétés et sur l’acceptabilité de ce risque. Ainsi, la perception du risque peut s’analyser comme un réseau de communication où le risque, qu’il soit calcul ou événement réalisé, est repris, analysé, transformé, métamorphosé par ceux qui s’en emparent parce qu’ils sont affectés, directement touchés ou intéressés.

Dans la mesure où la perception est l’écho de l’événement, le réseau de communication permet de suivre un autre réseau que nous avons déjà évoqué, celui qui décrit la trajectoire du risque considéré comme un événement réalisé, avec ses conséquences non linéaires. En effet, le risque émergent n’est pas un événement ponctuel que l’on peut délimiter facilement. Il se propage en déployant ses ramifications dans le temps et l’espace avec ses effets dominos, son implication dans les dynamiques métropolitaines et les écosystèmes locaux qui vont démultiplier ses impacts inattendus. Le réseau d’amplification sociale permet de mieux comprendre ce réseau de propagation du risque-événement dont il constitue le double interprétatif déformé. C’est pourquoi la perception du risque constitue un outil de connaissance complémentaire des analyses de risque classiques. Une métrologie sensible des habitants s’ajoute aux métrologies des ingénieurs et des experts.

Un exemple est le travail des sociologues des agences locales de la CETESB, qui réalisent un suivi des nuisances causées par les entreprises et des mesures de dépollution mises en oeuvre, en interrogeant régulièrement des panels de riverains constitués en un réseau de mesures sensibles complémentaires aux mesures effectuées par les techniciens et ingénieurs de la CETESB.

Ainsi, le risque peut s’analyser selon deux épistémologies différentes : celle des sciences naturelles, pour lesquelles le risque est une grandeur scientifique mesurable indépendante du sujet observateur, et celle des sciences humaines, pour lesquelles une réalité indépendante de l’être humain n’est pas possible et qui évoquent la perception du risque comme source de savoir.

L’habiter devient problématique et expérimental

Comment habiter dans une société où le risque est omniprésent ? La société du risque déstabilise nos milieux de vie et « trouble le sentiment même d’habiter », selon l’expression du sociologue Marc Breviglieri (Tricot, 2012 : 132). L’habitant est caractérisé par la diversité des liens qui le rattachent à son environnement. Ces liens font l’objet d’une forte implication personnelle. Ils procèdent d’une expérience vécue qui est à la fois sensorielle, sensible (elle intègre les émotions), imaginative (elle transfigure la réalité) et signifiante (Lolive, 2013). Cette relation sensible très forte entre l’humain et son environnement, qui fonde l’habiter, est ébranlée par la société du risque puisque les risques émergents sont à la fois invisibles et envahissants. Ce phénomène est bien décrit par la romancière Svetlana Alexievitch (1999) à partir des témoignages de survivants de la catastrophe de Tchernobyl. Les radiations sont presque partout, mais elles sont invisibles, imperceptibles aux sens. La confiance innée que nous procurait l’usage de nos sens est donc rompue. Comme à Tchernobyl avec les radiations, habiter dans une zone contaminée signifie la perte de confiance aux repères sensibles.

Un exemple : comment habiter une zone contaminée comme celle du Condomínio Barão de Mauá, un ensemble résidentiel de la ville de Mauá, dans l’État de São Paulo, au Brésil ? Les bâtiments ont été construits sur une aire contaminée qui fut découverte après l’explosion mortelle, due au méthane, qui a eu lieu en 2000. D’après les témoignages, il apparaît que les odeurs et la vue ne sont plus fiables ; les sens des habitants sont abusés. Malgré leur belle apparence, on ne peut pas manger les fruits sur les arbres du Condomínio. Ils sont « réservés » aux oiseaux. Les entretiens témoignent aussi d’une vigilance accrue. Ainsi, une question lancinante s’exprime dans les propos des habitants : le méthane et le benzène ont-ils une odeur ? Une odeur diffuse se dégage, plus à certains endroits qu’à d’autres, semble-t-il. S’agit-il d’effluves de méthane ou de benzène, un gaz cancérigène, ou bien des deux à la fois, ou encore d’un mélange entre tout ça et les odeurs du complexe pétrochimique à proximité ?

L’habiter était expérientiel. Il s’appuyait sur l’expérience sensible de l’habitant, comme nous l’avons déjà dit. Puisque la société du risque fragilise ces soubassements sensibles de l’habiter et distend les relations de l’habitant avec son environnement, les habitants doivent apprendre à vivre avec le risque et expérimenter de nouvelles pratiques pour renouer des liens avec un environnement devenu inhospitalier. L’habiter devient expérimental dans la société du risque.

Encore un exemple : les occupations « irrégulières » du territoire métropolitain de São Paulo sont des quartiers situés sur des terrains publics occupés illégalement, le plus souvent insalubres et dangereux (marécages, pentes raides des collines, bordures d’autoroutes, zones contaminées, etc.). Leurs populations sont les plus exposées, car elles subissent une combinaison inédite de risques variés (inondations, éboulements de terrain, possibilité d’accidents industriels, contaminations multiformes par les polluants, etc.). Habiter là signifie être confronté à un noeud de situations problématiques (risques, violence, misère, absence de réseaux). Les habitants sont plus ou moins bien armés pour cela. Les aider à faire face à ces situations est l’objectif de la culture du risque que nous nous proposons d’analyser.

La société du risque est une problématisation large, sociétale, du risque qui a permis de rendre visibles de nouveaux problèmes auxquels la culture du risque apporte une réponse « culturelle ».

L’émergence d’une culture du risque pour s’adapter à la société du risque

Pour éclairer ce recours à la culture du risque, nous ferons une petite revue de la littérature spécialisée de façon à retracer l’origine de ce concept. La notion de culture du risque provient, selon nous, de l’évolution d’une communication du risque qui s’est progressivement adaptée aux enjeux de la société du risque, ces dernières années.

La conception classique de la communication du risque : une information pédagogique

Dans sa conception classique, la communication du risque est une information pédagogique top-down. Elle consiste à informer le public sur l’existence objective d’un risque, sur les bonnes pratiques permettant de s’en prémunir ou de réagir en cas d’urgence et sur les actions et politiques mises en oeuvre pour le gérer ou le contrôler. Cette conception correspond au modèle de l’instruction publique (Callon, 1998), où prévaut l’opinion selon laquelle « les connaissances scientifiques s’opposent aux savoirs profanes qui sont pétris de croyances et de superstitions. Non seulement les scientifiques doivent tout apprendre au public mais en plus ils ne peuvent rien apprendre de lui » (Callon, 1998 : 1). Les actions de formation et d’éducation sont nécessaires afin que le « grand public » abandonne progressivement ses croyances pour se rapprocher de la conception des scientifiques. Ce modèle de communication, qu’on pourrait appeler information sur le risque, est le plus simple et le plus répandu. Il est sans doute toujours utile, mais il présente plusieurs limites, notamment parce qu’il ne tient pas compte de la compréhension des messages par le récepteur, il sous-estime le contexte dans lequel la communication a lieu, il n’implique pas le public dans les discussions sur les risques et il ne tient pas compte de ses points de vue dans le processus de prise de décision. Ce modèle doit évoluer pour faire face à de nouveaux défis.

La prise en compte de la perception du risque pour renforcer l’acceptabilité sociale des projets

Le premier défi est la prise en compte de la perception du risque par les personnes exposées. Certains auteurs, en particulier Slovic, Fischhoff et leurs collègues (Slovic et al., 1985) ont étudié l’énorme différence entre l’analyse technique des risques et les structures de réponses culturelles, sociales et individuelles qui façonnent l’expérience publique du risque. Dans leurs recherches, ces auteurs ont pour objectif de comprendre et de prédire les réactions du public face un risque donné, en fonction de ses caractéristiques. Selon eux, le jugement portant sur le niveau de risque est fonction de deux facteurs :

le risque appréhendé, ou le risque craint, (dread risk) dont l’ampleur est définie par des caractéristiques perçues du danger, comme le manque de contrôle, le potentiel catastrophique, la caractère imposé, les conséquences fatales, la dimension collective et la distribution inéquitable des risques et des bénéfices ;

le risque inconnu (unknown risk) dont l’ampleur est définie par les caractéristiques d’un danger jugé comme nouveau, inconnu des personnes exposées, inconnu de la science, inobservable et aux effets différés.

Les décideurs se sont intéressés à la perception du risque parce que les analyses précédentes permettaient de « prédire » les réactions du public face un risque donné et de mieux comprendre le refus ou l’acceptation d’un projet par la population. Covello et Sandman (2001) ont permis d’affiner l’analyse. Pour eux, cette perception de la gravité du risque par les populations exposées constitue également une forme d’évaluation morale par ces populations concernant « l’outrage » qui leur est causé. En d’autres termes, le perception / évaluation du risque par les populations peut susciter leur indignation morale devant le manque de respect dont elles sont l’objet et alimenter une mobilisation. Ainsi, il est capital pour les décideurs et les gestionnaires du risque de s’intéresser aux préoccupations du public pour faire accepter collectivement certains projets jugés dangereux. La prise en compte de cette perception du risque va favoriser l’essor d’une seconde modalité de communication du risque, qu’on pourrait appeler communication du risque stricto sensu. Pour cette nouvelle conception, le risque est le risque subjectif, perçu par la population. Sa définition, c’est communiquer pour prendre en compte la perception du risque par la population. L’objectif de cette communication est d’ordre tactique : diminuer les émotions du public (l’indignation, la colère, etc.) et éviter les mobilisations. Cette première étape dans la prise en compte du public reste largement marquée par l’instrumentalisation. Cependant, elle amène les gestionnaires du risque à être plus attentifs aux préoccupations du public.

La gestion des risques controversés appelle une communication participative du risque

Second défi, les difficultés de communication augmentent avec le développement des risques émergents, qui sont souvent caractérisés par une forte incertitude, la diversité des populations et des milieux affectés et l’existence de controverses publiques. Cette situation justifie une autre manière d’appréhender l’évaluation du risque comme un processus institutionnel et participatif visant à prévoir et prévenir les impacts des risques émergents, sur la société comme sur l’environnement. Les risques émergents appellent une extension de la communauté des experts aux populations exposées, celles qui sont affectées par ces problèmes, qu’elles appréhendent avec leurs savoirs locaux et expérientiels et qui sont directement intéressées à leur résolution. L’évaluation du risque devient participative. La communication du risque est désormais définie comme un dialogue interactif ouvert aux éléments culturels et sociaux. « La communication des risques est comprise comme un processus interactif d’échange d’informations et d’opinions entre les individus, les groupes et les institutions » (NRC, 1989 : 21).

Les préoccupations croissantes du public à l’égard des problèmes de santé, de sécurité et d’environnement, ainsi que les mobilisations associatives ont contribué à renforcer progressivement le contenu participatif de ce dialogue interactif. La communication participative du risque peut être définie comme un « processus d’apprentissage coopératif […] à travers [lequel] une communauté de communication constituée parvient à un diagnostic interprétatif de sa situation commune, du défi qu’elle doit relever, et des moyens possibles de lui faire face » (Strydom, 2008 : 5). C’est un dispositif conçu pour gérer l’incertitude. C’est cette perspective qui nous intéresse dans notre recherche.

La culture du risque : expérimenter pour vivre dans un habitat problématique

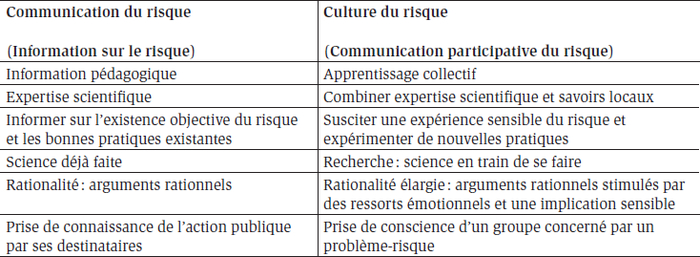

Nous proposons d’appeler culture du risque cette communication participative du risque pour insister sur le fait que tous ses enjeux ne sont pas techniques ou procéduraux. Un des enjeux qui nous intéresse, c’est la possibilité d’habiter dans une communauté de menaces. La culture du risque intègre la perception du risque par les habitants (que nous avons nommée communication du risquestricto sensu). Elle associe l’expertise technique et scientifique et l’expertise profane tirée de l’expérience vécue des habitants. Elle valorise des pratiques de prévention, de précaution et de vigilance qui sont basées sur l’expérience des populations exposées. Communication et culture du risque ne sont pas opposées. Dans sa conception classique, la communication du risque (que nous avons nommée information sur le risque) est une approche pédagogique utile qui informe une population de l’existence du risque et lui enseigne des pratiques nécessaires aussi bien en temps de crise (phase de gestion de crise) qu’en temps de risque (phase de prévention). La culture du risque est une approche complémentaire, une approche participative qui se situe plutôt dans le champ de la prévention. Elle a deux objectifs : impliquer une population dans les politiques de gestion du risque, pour qu’elles soient plus efficaces, et développer la capacité d’agir des populations pour renforcer l’habitabilité des zones à risque. Le tableau ci-dessous (tableau 1) définit les principales caractéristiques des deux approches.

Tableau 1

Comparaison entre communication et culture du risque

La culture du risque adaptée à la société du risque ne correspond pas au modèle d’une culture du risque traditionnelle fondée sur la mémoire du risque. Elle n’est pas basée sur des savoirs d’habitants construits durant une occupation de longue durée de territoires à risque conformément à l’adage « les anciens savaient ». La culture du risque traduit ici l’urgence d’expérimenter des pratiques pour vivre dans un habitat en mutation qui est hostile et problématique. Cependant, pour que cette culture du risque devienne une véritable culture, elle doit s’approprier progressivement le nouvel environnement des humains qu’est la société du risque, de sorte qu’il devienne une ressource pour des expériences individuelles et collectives, qu’il implique une participation créative des individus et qu’il se prête à leur développement individuel.

Quelques méthodes pour amorcer le développement d’une culture du risque

Pour atteindre cet objectif à long terme, nous proposons, dans un premier temps, d’expérimenter des méthodes pour que les habitants des zones à risque commencent à répondre aux enjeux de la société du risque que nous avons définis dans la première partie :

Qu’ils fassent « l’expérience du risque » malgré son caractère potentiel et son invisibilité pour l’expérience humaine. C’est l’objet de la simulation artistique de la catastrophe.

Qu’ils puissent exercer leur réflexivité, c’est-à-dire qu’ils puissent appréhender les effets secondaires latents et les dynamiques de débordement auxquels ceux-ci contribuent. C’est l’objet de l’analyse de controverses.

Qu’ils vivent mieux dans les zones à risque, ce qui suppose d’abord de changer la perception des zones à risque par les habitants eux-mêmes ainsi que par les élus, les administrations, les entreprises. Ce ne sont pas seulement des zones à risques, mais un milieu de vie auquel leurs habitants sont attachés. C’est l’objet du séminaire participatif, ce qui suppose ensuite de changer la perception des habitants par les décideurs. Ce ne sont pas seulement les destinataires des politiques de gestion du risque, ce sont aussi des partenaires. C’est l’objet de l’esthétique participative.

Nous présentons brièvement chacune des méthodes.

Une simulation artistique de la catastrophe pour sensibiliser la population à un risque invisible

L’objectif de cette méthode est de concevoir un dispositif de sensibilisation dans lequel la population exposée fait l’expérience sensible et imaginaire de la catastrophe pour s’y préparer. Nous illustrerons cette méthode avec l’expérimentation artistique Jour inondable, qui s’est déroulée les 6 et 7 octobre 2012.

Comment développer une culture du risque sans mémoire de la catastrophe ? Comment peut-on développer une culture du risque dans la ville de Tours où il n’y a pas eu de crue de mémoire d’homme ? À Tours, quand on parle d’une crue majeure de la Loire, personne n’y croit vraiment. Un collectif d’artistes La Folie Kilomètre a travaillé sur cette question : il a proposé Jour inondable, qui est la simulation d’une crue du fleuve dans la ville. Il s’agit d’une expérience grandeur nature pour se plonger dans la possibilité d’une inondation de la Loire à Tours. Les 100 participants (résidants et gestionnaires du risque) vivent durant 24 heures une expérience collective de mise en scène d’une inondation catastrophique à l’échelle de la ville. L’inondation fictive est une simulation sophistiquée qui s’appuie sur un mélange d’expérience sensible, de fiction, de risque et de réalité objective. Elle échappe ainsi à deux écueils. D’abord, celui d’une simulation basée sur une communication rationnelle trop souvent vécue comme une formalité incapable d’impliquer les personnes concernées ; ensuite, celui d’une pure fantaisie dépourvue d’éléments de vérité. Jour inondable est une fiction « informée » qui intègre les informations fournies par les professionnels de l’inondation et les Tourangeaux qui ont une interaction forte avec la Loire. Les savoir-faire artistiques recréent une « ambiance d’inondation » afin de rendre présente une catastrophe, l’inondation de la Loire à Tours, sans qu’elle ait lieu, pour sensibiliser la population exposée. Cette simulation permet de faire l’expérience d’une catastrophe sans céder à la panique. Le groupe a vécu par l’imagination cette expérience d’une catastrophe qui permet de mieux se préparer à l’événement et d’améliorer les dispositifs existants, alors que vivre réellement la catastrophe suscite souvent la panique chez les victimes, qui ne sont plus capables d’action réfléchie. Quand la catastrophe réelle surviendra, les membres du groupe ayant suivi la simulation la reconnaîtront en partie, car ils l’auront déjà imaginée.

Le séminaire participatif pour responsabiliser les habitants afin de prendre soin des zones contaminées

L’objectif de cette méthode est de changer la perception à l’égard des zones contaminées. Les zones à risque sont aussi des milieux de vie pour les populations qui les habitent. Cette transformation du regard sur les zones contaminées permet une réappropriation par les habitants et une plus grande responsabilisation.

Nous fournirons un exemple de cette méthode avec le séminaire public de recherche de Salsigne (Aude, France) organisé par le géographe Frédéric Ogé et le sociologue Jacques Roux, au printemps 2000 (Roux, 2007 ; Ogé, 2011). Le site de la mine d’or de Salsigne est situé dans le sud de la France. À son apogée, cette mine était l’une des plus importantes mines d’or d’Europe, mais l’extraction et le traitement du minerai ont causé une pollution majeure des sols en arsenic et en cyanure. Il s’agit de l’un des sites les plus pollués de France.

Le débat était très vif sur le terrain entre partisans et adversaires de la fermeture de la mine. On notait une forte tension, au sein de la population de Salsigne, entre ceux (surtout des agriculteurs retraités) qui, subissant la pollution, ne pouvaient plus cultiver la terre et ceux (les mineurs) dont le problème était de savoir comment gagner leur vie à la mine sans mourir de la contamination. La situation était explosive. La menace d’un conflit violent était vraisemblable quand les gros camions des ouvriers faisaient face aux fusils des agriculteurs. Un groupe de chercheurs, sociologues et géographes, s’est engagé pour contribuer à apaiser et à clarifier la situation. Il a organisé et animé un séminaire de trois jours avec toutes les parties prenantes du problème. Ce séminaire participatif a constitué une véritable assemblée d’habitants des zones à risque. Les témoignages recueillis ont contribué à l’augmentation des connaissances sur l’histoire et le degré de contamination, de pollution, ainsi que sur la vulnérabilité du site, du point de vue des habitants.

Mais ce genre de séminaire présente un autre intérêt. Plus que la circulation de l’information, c’est la circulation des émotions qui le caractérise. Il favorise l’expression publique des récits de vie dans les zones à risque, des paroles singulières d’habitants chargées d’émotions, d’espoir et de souffrance. Cette circulation des affects (re)noue les liens des habitants avec leur territoire du risque : la vulnérabilité des habitants et de leur milieu de vie. Elle pourrait déboucher sur une politique du care : prendre soin des personnes comme de leur milieu de vie.

L’esthétique participative pour susciter et révéler les savoirs locaux des habitants

Ces méthodes visent à changer la perception des habitants par les gestionnaires et l’administration. Les habitants sont aussi des partenaires qui peuvent favoriser l’action des administrations en charge de la gestion des risques. La notion d’esthétique participative (Lolive, 2013) s’appuie sur le double sens du terme participation : il s’agit de passer de la participation, entendue comme l’engagement corporel de l’habitant dans son environnement, à la participation politique de ce même habitant dans des processus participatifs originaux. Les méthodes proposées ici cherchent à rétablir le couplage entre l’habitant et son milieu de vie. Elles visent à restituer une partie de l’expérience sensible, esthétique, vécue par les habitants afin de collecter leurs savoirs locaux : c’est-à-dire un type de savoir de sens commun qui est basé sur l’expérience d’un lieu et des pratiques locales en relation avec un terrain. La légitimité de l’habitant pour participer aux procédures de gestion du risque s’appuie sur ces mêmes savoirs locaux.

Pour illustrer l’esthétique participative, nous proposons l’exemple d’une méthode utilisée en septembre 2013 pour une recherche dans la basse vallée du Var, située sur le territoire de Nice et exposée aux inondations. La « carte de Gulliver » est un dispositif d’enquête participative. Une grande photographie aérienne de la basse vallée du Var, de huit mètres sur trois (échelle 1 / 3000), plastifiée, est déposée au sol (figure 2).

Figure 2

Mercredi 18 septembre 2013, le dispositif est testé devant le laboratoire GEOAZUR

Les participants sont invités à apposer des papillons adhésifs ou à tracer avec une craie des indications sur la photo aérienne pour exprimer leurs commentaires sur trois questions : quels sont les lieux de la basse vallée du Var qu’ils apprécient ? quelles sont les transformations actuelles de la basse vallée du Var ? pensent-ils que le fleuve est dangereux ? L’exploitation des entretiens recueillis nous a fourni de nombreux renseignements sur la perception des habitants. Nous avons en particulier récolté de l’information sur les mémoires du risque d’inondation. Cette information a mis en évidence, chez les habitants exposés, des postures de déni du risque et des postures de vigilance. Elle a révélé une mémoire élargie (qui ne se limite pas au visuel) de l’expérience vécue de l’inondation, capable d’en restituer l’ambiance si particulière.

L’analyse de controverses pour mieux appréhender les impacts des risques émergents

Cette méthode vise à contribuer à une meilleure évaluation des risques émergents en prévoyant leur impact sur le milieu de vie et sur la perception des populations exposées. La controverse est une situation problématique où il y a une superposition d’incertitude scientifique, de stratégies divergentes, dacteurs et d’une forte mobilisation sociale. Définie par les sociologues Michel Callon (1986) et Bruno Latour (1989), l’analyse de controverses peut être utilisée comme outil méthodologique pour comprendre comment se constituent les nouveaux problèmes publics, dont les risques émergents constituent un exemple emblématique. C’est une description minutieuse. Il ne s’agit pas de prendre parti dans la controverse existante, mais d’en dresser le panorama (acteurs, positions, arguments, stratégies, instruments, évolutions), de repérer les aspects saillants et d’analyser les points de blocage. Nous utiliserons l’analyse de controverses dans notre recherche pour comprendre les enjeux d’une zone à risque, retracer son histoire et sa vie publique et mettre à jour la liste de l’ensemble des acteurs impliqués. Cette analyse nous permettra d’évaluer l’impact du risque émergent puisqu’elle nous informera sur l’amplification sociale du risque et sur sa propagation. Les perceptions du risque par la population, les controverses alimentées par les medias et animées par les mobilisations associatives permettront d’apprécier l’étendue des impacts et de repérer les effets inattendus, décalés dans le temps et dans l’espace. Comme l’analyse de controverses sera incluse dans un processus participatif, elle permettra l’exercice d’une réflexivité de la population concernée par ces risques émergents controversés et impliquée dans leur amplification.

Ces méthodes expérimentées en France sont données ici à titre d’exemple pour illustrer les axes de l’expérimentation méthodologique que nous allons mettre en oeuvre dans notre recherche. Le choix des méthodes que nous utiliserons et leur adaptation seront définis par les spécificités du Brésil, des territoires d’étude et de leurs habitants. Le savoir-faire participatif des partenaires brésiliens facilitera la transposition des méthodes au Brésil, car elles reposent sur un soubassement participatif qui sera plus facile à mettre en oeuvre dans ce pays. Nous sommes en train d’enrichir ces méthodes en les croisant avec des expérimentations brésiliennes voisines : la simulation artistique, avec le Teatro-fórum d’Augusto Boal, le séminaire participatif, avec le Seminário Internacional Interfaces Urbanas, et le Fórum da Agenda 21 Macro Leste.

Conclusion

La société du risque est une hypothèse heuristique qui considère que le risque est devenu l’horizon indépassable de notre modernité tardive, au point de constituer désormais notre propre milieu de vie. Elle pointe ainsi la grande vulnérabilité des espaces habités, notamment des grandes métropoles du monde. Dans notre recherche, nous nous appuyons sur cette hypothèse pour développer une nouvelle culture du risque, c’est-à-dire pour expérimenter des méthodes participatives qui permettent la prise de conscience du risque par les populations exposées, mais qui expriment également le droit de vivre aussi bien que possible dans cette société du risque.

Comme terrain d’étude, nous avons choisi l’État de São Paulo, au Brésil, qui constitue un terrain privilégié d’analyse et d’expérimentation pour une recherche sur la société du risque, où existe une forte imbrication des zones d’habitat avec des activités industrielles diversifiées, des voies de communication saturées et de nombreuses zones contaminées. Les habitants y sont exposés à une combinaison inédite de risques variés. Deux sites d’expérimentation ont été sélectionnés où la population est exposée à des risques complexes : le Condomínio Barão de Mauá (risque de contamination chimique des sols et risque d’explosion par le méthane) et le terminal pétrolier du port de São Sebastião (risque industriel avec de possibles effets dominos). Lancé à la fin 2014, notre projet de recherche se terminera en 2017. Les connaissances produites par la recherche seront traduites en normes d’action afin de permettre l’élaboration d’un protocole de sensibilisation, communication et participation qui sera mis en oeuvre par la CETESB, notre partenaire institutionnel. Cette recherche s’inscrit dans un programme de coopération franco-brésilienne qui vise à développer une connaissance du risque s’appuyant sur une approche sensible centrée sur l’habitant. Elle est complémentaire de celle utilisée par les organismes publics en charge de la gestion du risque, comme la CETESB qui se base sur l’analyse des aléas et de la vulnérabilité. En résumé, nous sommes confrontés, dans cette recherche, à un véritable défi scientifique : comment articuler les deux grands types de connaissances du risque, l’un basé sur des mesures objectives, l’autre sur l’interprétation des propos et du vécu des populations ?

Parties annexes

Note

-

[1]

Les deux auteurs ont une contribution équivalente dans l’élaboration du présent article.

Bibliographie

- ALEXIEVITCH, Svetlana (1999) La Supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse. Paris, Éditions JC Lattès.

- BECK, Ulrich (2001) La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris, Aubier.

- BS8800 OHSAS and OSHA Health and Safety Management Group (2007) OHSAS 18001: occupational health and safety management systems [En ligne]. http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com/electronic.htm

- CALLON, Michel (1986) Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc. L’Année sociologique, vol. 36, p. 170-208.

- CALLON, Michel (1998) Des différentes formes de démocratie technique. Les Annales des Mines, no 9, p. 63-73.

- COTHERN, Richard C. (1996) Handbook for environmental risk decision making. New York, Lewis Publishers.

- COVELLO, Vincent et SANDMAN, Peter (2001) Risk communication: evolution and revolution. Dans Anthony Wolbarst (dir.) Solutions to an environment in peril. Baltimore, John Hopkins University Press, p. 164-178 [En ligne]. http://www.psandman.com/articles/covello.htm

- FUNTOWICZ, Silvio O. et RAVETZ, Jerome R. (1992) Three types of risk assessment and the emergence of post-normal science. Dans Sheldon Krimsky et Dominic Golding (dir.) Social theories of risk. Westport, Praeger, p. 251-273.

- GODARD, Olivier (2003) Le principe de précaution comme norme de l’action publique, ou la proportionnalité en question. Revue économique, vol. 54, no 6, p. 1245-1276.

- KASPERSON, Roger E., RENN, Ortwin, SLOVIC, Paul, BROWN, Halina S., EMEL, Jacque, GOBLE, Robert, KASPERSON, Jeanne X.et RATICK, Samuel (1988) The social amplification of risk: a conceptual framework. Risk Analysis, vol. 8, no 2, p. 177-187.

- LASCOUMES, Pierre (2002) De l’utilité des controverses socio-techniques. Journal International de Bioéthique, vol. 13, no 2, p. 68-79.

- LATOUR, Bruno (1989) La science en action. Introduction à la sociologie des sciences. Paris, La Découverte.

- LOLIVE, Jacques (2013) Quand les artistes collaborent avec les mouvements de riverains. Propositions pour une esthétique participative. Dans Guy Mercier et Suzanne Paquet (dir). Le paysage, entre art et politique. Québec, Presses de l’Université Laval, p. 207-243.

- NICE MATIN (1994) Photographie, Nice Matin, Nice, 6 novembre 1994.

- NRC (NATIONAL RESEARCH COUNCIL – USA) (1989) Improving Risk Communication, Washington, D.C., National Academy Press.

- OGÉ, Frédéric (2011) Les risques dits naturels : savoir, pouvoir, vouloir. Dans Monique Fort et Frédéric Ogé (dir.) Risques naturels en Méditerranée occidentale – Actes du colloque international organisé du 16 au 21 novembre 2009 à Carcassonne, Aude, Languedoc-Roussillon, France. Paris, Pôle de Recherche pour l’Organisation et la diffusion de l’Information Géographque et Centre national de la recherche scientifique, p. 109-120.

- PROVITOLO, Damienne (2005) Un exemple d’effets de dominos : la panique dans les catastrophes urbaines. Cybergeo : European Journal of Geography, article 328 [En ligne]. http://cybergeo.revues.org/2991

- RENN, Ortwin, STIRLING, Andrew et MÜLLER-HEROLD, Ulrich (2004) The precautionary principle: a new paradigm for risk managment and participation. Institut du développement durable et des relations internationales, no 03 [En ligne]. http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/id_0403_renn&stirling.pdf

- ROUX, Jacques (2007) Paroles profanes exposées en public : une voie de politisation originale des affects en situation sensible. Politique et Sociétés, vol. 26, nos 2-3, p. 105-124.

- SLOVIC, Paul, FISCHHOFF, Baruch et LICHTENSTEIN, Sarah (1985) Characterizing perceived risk. Dans Robert W. Kates, Christoph Hohenemser et Jeanne X. Kasperson (dir.) Perilous progress: managing the hazards of technology. Boulder, Westview Press, p. 91-125.

- STRYDOM, Piet (2008) Risk communication: world creation through collective learning under complex contingent conditions. Journal of Risk Research, vol. 11, nos 1-2, p. 5-22.

- TRICOT, Anne (dir.) (2012) Capacités d’adaptation des sociétés littorales aux phénomènes d’érosion-submersion en prise avec les changements climatiques. Rapport de mi-parcours du 4 février 2011, Convention no 0910C0069.

Liste des figures

Figure 1

L’autoroute A8 à proximité du centre administratif de Nice, 5 novembre 1994

Figure 2

Mercredi 18 septembre 2013, le dispositif est testé devant le laboratoire GEOAZUR

Liste des tableaux

Tableau 1

Comparaison entre communication et culture du risque

10.7202/017666ar

10.7202/017666ar