Résumés

Résumé

À partir de son expérience personnelle, l’auteur décrit l’impact du contexte sur le processus d’apprentissage, et fait le lien avec les bibliothèques, des lieux d’apprentissage importants. Il explique comment celles-ci peuvent mieux répondre aux besoins de publics différents en les associant étroitement à la bibliothèque, en faisant appel aux notions de « communauté » et de « conversation ». Il donne des exemples de bibliothèques ayant réussi à y parvenir.

Abstract

Based on his personal experience, the author describes the contextual impact on the learning process and its link to libraries as important learning places. He explains how they can better meet the needs of different patrons by associating them inextricably to the library, while calling upon the notions of “community” and of “conversation”. He offers examples of libraries having succeeded in better serving their community.

Corps de l’article

Si vous lisez ce texte en français (ou dans toute autre langue que l’anglais), c’est grâce au travail d’une autre personne, que je remercie infiniment ! En effet, je ne parle pas français. Pourtant, mes lacunes dans cette langue ne sont pas le résultat d’un manque d’occasions propices. À l’école primaire, j’ai suivi des cours de français pendant trois ans. Au secondaire, après avoir échoué une année de latin, j’ai étudié le français pendant trois ans. J’ai réussi la première année. J’ai échoué la deuxième année et j’ai dû rattraper mon retard en école d’été. En fait, j’aurais dû échouer ma troisième année de français et je n’aurais donc pas obtenu mon diplôme d’études secondaires. Sauf que mon professeur a eu pitié de moi et m’a généreusement accordé un C. Voilà pourquoi l’original de cette communication était en anglais : parce que j’ai promis de ne plus jamais faire de mal à une si belle langue !

Si je vous raconte cela, ce n’est pas seulement pour me justifier, mais aussi pour vous montrer que tout le monde ne réussit pas dans le contexte d’une éducation formelle. John H. Falk, de l’Institute for Learning Innovation de l’université d’État de l’Oregon, le sait bien. Il démontre les limites de l’éducation formelle et de la compétence scientifique. Il souligne que lorsque les élèves de 4e année aux États-Unis sont comparés à leurs pairs dans le monde, ils se classent 7e. Lorsqu’ils sont évalués en 8e année, ils se classent 23e. Pourtant, lorsque les connaissances scientifiques sont évaluées et classées à l’échelle mondiale après l’éducation formelle (après l’école secondaire, après le collège), les États-Unis se classent au premier rang (Falk, 2015a).

Pensez-y un instant. Au fur et à mesure que les étudiants poursuivent leurs études aux États-Unis, l’enseignement des sciences devient plus spécialisé et plus formel, et les performances diminuent. Hors de l’éducation formelle, la tendance est à la hausse !

Falk explique ce qu’il appelle une performance en forme de U par l’opposition d’une éducation convenue et strictement disciplinée à un apprentissage axé sur la passion personnelle et à de l’éducation informelle. Il attribue l’amélioration des connaissances scientifiques à l’apprentissage sur le lieu de travail et à l’accès à un contexte d’éducation informelle, notamment dans les bibliothèques et autres « lieux scientifiques informels » (Falk, 2015b). Et quels sont les principaux lieux d’éducation informelle selon lui ? Les bibliothèques (figure 1).

Figure 1

Visites de lieux scientifiques informels (Falk, 2015b)

Je reviens brièvement à mon pauvre français. Quand j’avoue mes limites linguistiques à mes collègues en Europe et à Montréal, j’entends souvent la même réaction : « Il faut la vivre. » C’est-à-dire qu’il faut vivre dans un environnement où l’on doit utiliser la langue tout le temps. Où vous l’apprenez, non pas à partir de manuels scolaires, mais à partir d’interactions et de conversations quotidiennes.

Pourquoi ai-je amené cette discussion sur l’éducation et l’apprentissage dans une conférence sur les bibliothèques ? Parce que les bibliothèques, en fin de compte, font partie de l’industrie du savoir. Grâce à nos collections, à nos services et même à nos immeubles, nous cherchons à bâtir des communautés dont les membres prennent des décisions plus judicieuses et trouvent un sens à leur vie. Ces communautés peuvent être des villes, des écoles ou des entreprises. Nous n’achetons pas des documents et des licences dont nous organisons ensuite l’accès pour la satisfaction d’avoir des rayonnages bien garnis. Nous le faisons pour aider les étudiants à apprendre, pour aider les immigrants à réussir, pour favoriser la croissance des entreprises et pour que les gouvernements assurent une société juste. Essentiellement, faire partie du monde des bibliothèques (ou des musées ou des archives), c’est participer à un monde en apprentissage continu. Cela signifie que nous devons concevoir nos services en fonction de la façon dont les gens apprennent.

Il y a trois aspects dans la façon dont les gens apprennent, que tout bibliothécaire devrait connaître :

-

apprendre, c’est participer à des conversations ;

-

les conversations se fondent sur la participation ;

-

la participation implique une certaine copropriété.

Notre façon de comprendre l’apprentissage a changé au fil des décennies, à mesure que nous en apprenons davantage sur la psychologie, la communication et même les neurosciences. L’époque où nous pensions que les apprenants étaient des récepteurs passifs à la recherche d’un bon enseignement (ou d’une bonne information) est révolue. Apprendre, en fin de compte, c’est une question de conversations. Des philosophies du constructivisme en éducation aux théories de l’apprentissage autour de la métacognition, en passant par les programmes d’éducation qui mettent l’accent sur la pensée critique, l’apprentissage peut être considéré comme l’engagement d’une personne dans des conversations. Ces conversations peuvent se faire avec un enseignant ou avec un pair. Le plus souvent, cette conversation a lieu au sein même de l’individu. Même si aucun mot n’est prononcé, l’apprenant est en conversation interne avec ce qu’il sait, ce qui est nouveau et comment cela change ce qu’il sait.

La théorie de la conversation, telle que développée par Gordon Pask (1976), nous apprend que ces conversations d’apprentissage peuvent être composées des éléments suivants :

-

les conversants – les personnes ou les aspects de l’individu engagés dans une conversation ;

-

le langage – les types de langages échangés entre les conversants ;

-

les ententes – ce que les conversants recherchent, des ententes sur les faits, les idées et les approches ;

-

la mémoire – notre « réservoir » d’ententes, très imparfait, mais dynamique et récupérable, et qui se présente comme un complexe réseau sémantique de relations.

Il est important de retenir que, dans ce contexte de relation entre une bibliothèque et un membre de la communauté (citoyen, professeur, étudiant, avocat, etc.), les conversations et l’apprentissage sont un processus actif. On ne peut pas avoir une conversation sans une participation active des conversants. Revenons à ma classe de français : je n’étais pas attentif, je ne posais pas de questions et je ne faisais pas de lien entre le programme et ma vie personnelle, de sorte que, peu importe le talent du professeur, je ne pouvais pas vraiment apprendre.

Pour participer à une conversation et pour que cette conversation fasse une différence dans ma vision du monde (apprentissage), j’ai besoin d’être un participant actif. Et, pour être un participant actif, j’ai besoin de m’approprier ce processus. Ce besoin de participation et d’appropriation crée une pression réelle sur les systèmes sur lesquels nous comptons pour en apprendre davantage sur le monde. L’efficacité d’un système ne dépend pas seulement de la satisfaction de mes attentes, mais aussi de ma capacité à modifier ce système pour répondre à mes besoins.

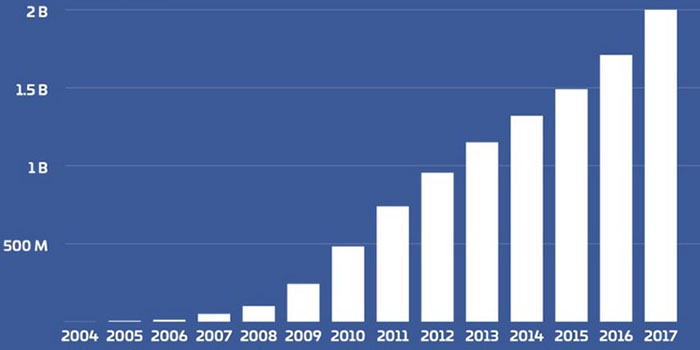

Cela se voit clairement dans l’essor des médias sociaux comme Facebook et Twitter. Les médias sociaux tels qu’on les connaît n’ont qu’une quinzaine d’années. Pourtant, au cours de ces 15 années, des sites comme Facebook rejoignent plus de deux milliards d’utilisateurs actifs par mois (figure 2).

Figure 2

Évolution du nombre d’utilisateurs mensuels de Facebook (Constine, 2017)

Pourquoi tant de succès ? Parce que les utilisateurs ne sont pas passifs et qu’ils « construisent » activement le système, avec leurs « amis » et leurs messages publiés. En vérité, les médias sociaux eux-mêmes ne sont que la forme la plus évidente des systèmes participatifs en ligne. Avant Facebook, il y avait les wikis, avant cela les blogues, auparavant les serveurs de liste et, avant tout ça, les babillards électroniques.

Et la ferveur pour plus de participation ne cesse de croître. Des études récentes montrent que l’utilisation de systèmes de messagerie directe – littéralement des systèmes de conversation – surpasse celle de sites comme Facebook (figure 3).

Figure 3

Évolution de l’utilisation de la messagerie et des réseaux sociaux (Business Insider, 2016)

Cette pression pour plus de participation a également eu un impact dans le monde des bibliothèques et des services d’information. Au fur et à mesure que les bibliothèques se sont modelées de plus en plus sur la nature unique de leur communauté, par rapport à un modèle générique standard de « bibliothèque », leur utilisation a augmenté (figure 4).

Figure 4

Augmentation des visites en bibliothèques publiques de 1999 à 2008 (Institute of Museum and Library Services, 2010)

Plus de gens viennent à la bibliothèque plus souvent. Parce que les bibliothèques ont appris à mieux connaître leur communauté et qu’elles ont déplacé leur attention des collections et des immeubles vers les gens et les services.

Cependant, en tant que discipline, notre langage et nos concepts n’ont pas toujours suivi le rythme de ce virage vers la communauté. Par exemple, prenez la question de l’appellation de nos publics. Doit-on parler de consommateurs ? De clients ? D’utilisateurs ? D’usagers ? En ce qui me concerne, je les appelle des « membres » – comme dans « membres de la communauté ». Mais j’ai déjà aussi vu « voisins ». Dans le milieu universitaire, nous desservons souvent le corps professoral et les étudiants. Il s’agit de choisir des termes qui indiquent la propriété et l’appartenance. Bien que beaucoup utilisent le mot « utilisateurs », je ne pense pas que quiconque aime se voir « utilisé ». Quant aux termes « clients » ou « consommateurs », ils infèrent une certaine division et un historique de transactions, alors que nous sommes plus proches ici du terme « relations ».

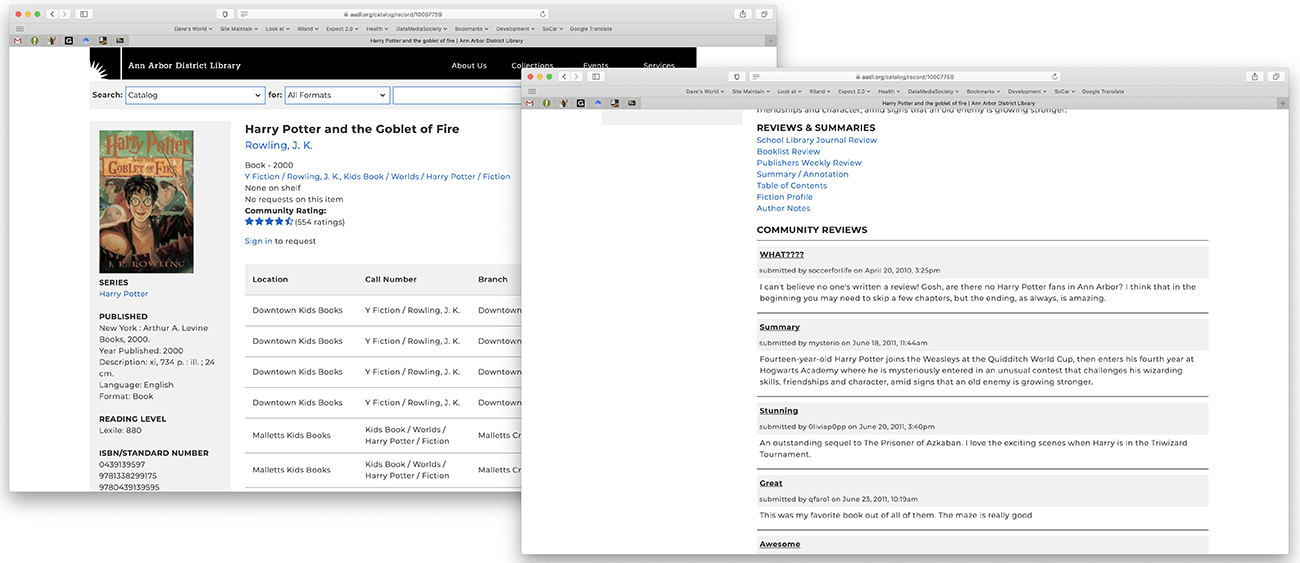

Mais à quoi ressemblent cette participation et cette copropriété communautaire ? Tout simplement, il peut s’agir de donner à nos membres un moyen de contribuer à nos systèmes, et non simplement de les utiliser. Par exemple, non seulement le catalogue de la bibliothèque du district d’Ann Arbor (Ann Arbor District Library, ou AADL) contient des informations bibliographiques sur un document, mais il permet aussi aux membres de la communauté d’ajouter leurs propres commentaires et critiques (figure 5).

Figure 5

Copie d’écrans du site web participatif de l’AADL (2019)

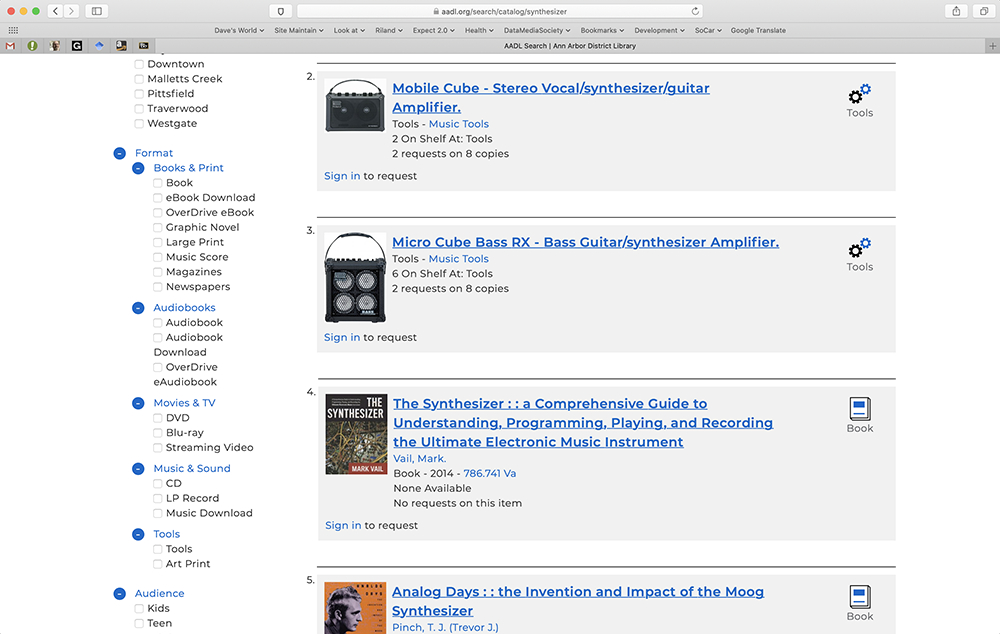

Le système permet aussi aux membres de la communauté de poursuivre plus loin la conversation. Les commentaires sont analysés, puis pris en compte pour façonner de nouveaux services. Par exemple, en collaboration avec la communauté, la bibliothèque a commencé à collecter des outils et des instruments de musique, et à les intégrer à la collection de prêt (figure 6).

Figure 6

Intégration d’instruments de musique au catalogue de l’AADL (2019)

Au sein de mon organisation, la School of Library and Information Science de l’Université de Caroline du Sud, nous gérons le South Carolina Center for Community Literacy (SCCCL), qui est une vraie bibliothèque servant d’outil d’enseignement clinique pour nos étudiants. On veut y démontrer, au sein de services réels et qui fonctionnent, comment une bibliothèque peut s’impliquer avec une communauté dans une conversation et un apprentissage. Par exemple, on y gère un programme appelé Cocky’s Reading Express, ou CRE. Le CRE utilise un autobus qui se rend dans les écoles les plus pauvres de l’État de Caroline du Sud pour y mener des heures du conte avec la très populaire mascotte de l’Université, Cocky, et des étudiants de tout le campus. La combinaison de la mascotte d’une équipe sportive et d’étudiants du collège permet de faire un lien (pas très subtil…) entre la littératie et la fréquentation du collège.

La SCCCL participe également chaque année à une activité sur la lecture qui a lieu au State House (assemblée législative de l’État). Des milliers de jeunes marchent vers le Capitole de l’État avec des enseignants, des bibliothécaires, du personnel et des enfants de garderies, etc. Le bibliothécaire d’État y anime tout un après-midi d’activités en littératie, démontrant ainsi que le pouvoir des bibliothèques vient de l’inclusion de la communauté.

Plus récemment, le SCCCL a commencé à offrir, à partir de notre laboratoire en bibliothèque, des services de soutien social (consultation et référence à des services spécialisés). Le personnel du centre est formé pour accueillir les citoyens dans le besoin et pour les orienter vers de l’aide alimentaire et de l’aide au logement. Ces services sont aussi mis à la disposition de nos propres étudiants qui, selon les derniers chiffres, sont nombreux à souffrir eux-mêmes d’exclusion en ce qui concerne le logement.

Je donne ces exemples du Cocky’s Reading Express, de cette marche pour la littératie et de la prestation de conseils en milieu académique pour illustrer comment la forme des services peut s’adapter aux besoins d’une communauté, par opposition aux rôles dévolus traditionnellement aux bibliothécaires. Le véritable engagement envers une communauté peut prendre plusieurs formes, mais le fait est que l’engagement doit se décider conjointement avec la communauté, et que la forme qu’il prend doit aussi résulter d’une coopération. L’utilisation de la mascotte Cocky et l’offre de conseil pour les sans-abri ne consistent pas à servir une communauté, mais à se joindre à une communauté par le service.

D’où le terme de « copropriété communautaire » que nous pouvons observer aussi dans les bibliothèques publiques de Topeka au Kansas et de Richland en Caroline du Sud. Ces deux bibliothèques ont créé des plans stratégiques avec la communauté. Plutôt que de se limiter à la bibliothèque et à son personnel, le processus de planification impliquait aussi des dirigeants communautaires, des citoyens et d’autres partenaires, de façon à avoir un réel impact sur l’ensemble de la communauté.

La figure 7 montre les objectifs de la bibliothèque de Topeka (buts et vision). Notez des éléments comme le soutien à la vitalité économique, l’importance de développer l’esprit communautaire et la croissance des familles et des enfants de la communauté. Cela peut sembler abstrait, mais chaque but est lié à des résultats, à des projets et à du personnel (figure 8).

Figure 7

Objectifs de la bibliothèque de Topeka (Millsap, 2012b)

Figure 8

Lien entre les buts et l’action (Millsap, 2012a, p. 7)

Même chose pour le plan stratégique de la bibliothèque de Richland. Il comporte quatre buts pour la communauté, et pas seulement pour la bibliothèque (figure 9).

Figure 9

Lien entre les buts et l’action (Richland Public Library, 2019, p. 2)

Ces deux exemples illustrent bien la logique de développement de la bibliothèque décrite précédemment : ne pas se contenter de servir le public ou de recevoir des fonds du public, mais faire partie du public. Car le succès d’une bibliothèque ne doit pas être relié à ce qui se passe entre ses murs, mais plutôt au bien-être des citoyens dans la communauté.

Je termine mes remarques en disant que je suis devenu une sorte de « mème[2] » de la bibliothèque. Une de mes citations est souvent partagée : « Les mauvaises bibliothèques développent des collections, les bonnes bibliothèques développent des services, les grandes bibliothèques développent des communautés. » Ce n’est pas que les collections soient mauvaises, mais simplement qu’elles sont un outil au service de la communauté. Et une vision du service centrée sur les besoins de la communauté est clairement une bonne chose. Cependant, certains points de vue sur le service considèrent souvent la bibliothèque comme une source de réponses et la communauté comme une source de problèmes ou de lacunes. Par exemple, prenez le « comment puis-je vous aider ? » que les bibliothécaires érigent souvent en une sorte de mantra. Il implique que la bibliothèque est un lieu où on peut recevoir de l’aide, où l’on s’engage à améliorer le sort de ceux qui y viennent. Pourtant, il peut aussi être perçu comme l’énoncé implicite que les bibliothécaires ont toutes les réponses, au contraire des communautés.

Ce n’est que lorsque nous reconnaissons que les bibliothécaires et les bibliothèques font vraiment partie de la communauté que nous pouvons vraiment y impliquer celle-ci. Les bibliothécaires, en tant que membres d’une communauté, ont des limites, des angles morts et des lacunes. Les membres de la communauté ont une expertise et des réponses que nous ne possédons pas. Nous ne pouvons faire correctement notre travail qu’en reconnaissant que la communauté – bibliothécaire, citoyen, étudiant et professeur – est la source du savoir, et que c’est la communauté qui définit ultimement ce qu’est une société meilleure.

Parties annexes

Note biographique

R. David LANKES (États-Unis) est professeur et directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de South Carolina. Ses travaux de recherche ont notamment été financés par la MacArthur Foundation, l’Institute for Library and Museum Services, la NASA, le département américain de l’Éducation, le département américain de la Défense, la National Science Foundation, le département d’État des États-Unis et l’American Library Association. Lankes est un ardent promoteur des bibliothèques et de leur rôle essentiel dans la société d’aujourd’hui. En 2016, il s’est vu décerner le prix Ken-Haycock de l’American Library Association afin de souligner son rôle dans la promotion de la bibliothéconomie auprès du grand public. Ses recherches portent notamment sur le rôle de l’information et des technologies dans la transformation de l’économie. À ce titre, il a pris part à des comités consultatifs et des équipes de recherche, notamment au sein des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) des États-Unis. Il a été chercheur invité à Bibliothèque et Archives Canada et à la Harvard School of Education, en plus d’être le premier boursier de l’Office for Information Technology Policy de l’American Library Association. Son livre The Atlas of New Librarianship s’est vu décerné, en 2012, le prix ABC-CLIO/Greenwood du meilleur ouvrage de bibliothéconomie.

Notes

-

[1]

Conférence prononcée en ouverture du Congrès des professionnels et professionnelles de l’information, le 28 octobre 2019. Le texte a été traduit de l’anglais par Réjean Savard ; l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

-

[2]

Définition : « élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l’imitation du comportement d’un individu par d’autres individus. » (Wikipédia, 2019)

Bibliographie

- Ann Arbor District Library [AADL]. (2019). Repéré à aadl.org

- Business Insider. (2016). The Messaging Apps Report : Messaging Apps are now Bigger Than Social Networks. Repéré à businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11

- Constine, J. (2017). Facebook now has 2 Billion Monthly Users… and Responsibility. Repéré à techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/

- Falk, John H. (2015a). The Science Learning Ecosystem. Communication présentée à Public Libraries & STEM, A National Conference on Current Trends and Future Directions, Denver, CO. Repéré à www.lpi.usra.edu/education/stemlibraryconference/events/Falk_%20Learning_Ecosystems_PRINT.pdf

- Falk, John H. (2015b). STEM Learning : A Lifelong, Life-Wide View. Communication présentée à Public Libraries & STEM, A National Conference on Current Trends and Future Directions, Denver, CO. Repéré à www.lpi.usra.edu/education/stemlibraryconference/presentations/Thursday/Reflection-Discussion/Falk.pdf

- Institute of Museum and Library Services. (2010). Public Library Visits, Circulation Spike While Staff Numbers Stay the Same : IMLS FY2008 Public Libraries Survey Report. Repéré à www.imls.gov/news/public-library-visits-circulation-spike-while-staff-numbers-stay-same-imls-fy2008-public

- Lankes, R. D. (2018). Exigeons de meilleures bibliothèques. Plaidoyer pour une bibliothéconomie nouvelle. Montréal, QC : Les ateliers de [sens public].

- Millsap, G. (2012a). Next Decade Work Plan for External Goals 2012-2013. Repéré à tscpl.org/wp-content/uploads/2014/01/External-Goals-2012.pdf

- Millsap, G. (2012b). Strategic Plan 2005-2015 : Planning for the Next Decade. Repéré à tscpl.org/about/strategic-plan

- Pask, G. (1976). Conversation Theory : Applications in Education and Epistemology. Amsterdam, Pays-Bas : Elsevier Science Limited.

- Richland Public Library. (2019). 2019-2022 Strategic Plan. Repéré à www.richlandlibrary.com/sites/default/files/2019-07/2019-2022%20Strategic%20Plan.pdf

- Wikipédia. (2019). Mème. Repéré à fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8me

Liste des figures

Figure 1

Visites de lieux scientifiques informels (Falk, 2015b)

Figure 2

Évolution du nombre d’utilisateurs mensuels de Facebook (Constine, 2017)

Figure 3

Évolution de l’utilisation de la messagerie et des réseaux sociaux (Business Insider, 2016)

Figure 4

Augmentation des visites en bibliothèques publiques de 1999 à 2008 (Institute of Museum and Library Services, 2010)

Figure 5

Copie d’écrans du site web participatif de l’AADL (2019)

Figure 6

Intégration d’instruments de musique au catalogue de l’AADL (2019)

Figure 7

Objectifs de la bibliothèque de Topeka (Millsap, 2012b)

Figure 8

Lien entre les buts et l’action (Millsap, 2012a, p. 7)

Figure 9

Lien entre les buts et l’action (Richland Public Library, 2019, p. 2)