Résumés

Résumé

Depuis quelques années existe en Belgique le projet législatif de créer un statut de « parenté sociale » afin de reconnaître la place et les droits d’un parent « de fait ». Au-delà des intentions annoncées, je montrerai dans cet article comment l’enjeu de la pluriparentalité constitue une des difficultés majeures qui empêchent l’aboutissement de ce dossier. L’analyse portera donc sur les façons dont sont appréhendées la parentalité et sa reconnaissance légale au sein des différentes propositions de loi, et ce, dans le but d’en comprendre les limites et les ambivalences, ainsi que les normes et les représentations parentales sous-jacentes.

Mots-clés :

- Filiation,

- parentalité,

- norme biparentale,

- parenté quotidienne,

- Belgique

Abstract

For the past few years in Belgium, a statute for 'social kinship' has been in development – one that would recognize the place and the rights of a “de facto” parent. Beyond the stated intentions, I will show how the issue of multiparenting constitutes one of the major difficulties preventing the passing of this project. The analysis will examine the different ways that parenthood is understood, and its legal recognition within different proposals for law, with the goal of gaining an understanding of the limits and ambivalences of these as well as the norms and the underlying representations of parents.

Keywords:

- Filiation,

- parenthood,

- biparental norm,

- daily kinship,

- Belgium

Corps de l’article

Introduction

Au début des années 2000, un projet novateur émerge en Belgique : celui de créer un statut de « parenté sociale[1] ». Il a pour ambition la reconnaissance juridique du rôle et de la place d’une personne qui élève au quotidien un enfant dont elle n’est pas le parent biologique[2]. Il s’agit par exemple d’un « co-parent » ou d’un beau-parent, homo- ou hétérosexuel, qui n’a pas d’existence légale à l’égard de l’enfant. En effet, malgré l’augmentation et la diversification de ce type de situations familiales, aucune mesure juridique ne reconnaît ces « parents quotidiens », d’autant plus que l’adoption, à cette époque, n’a pas encore été ouverte aux couples de même sexe. L’objectif du projet législatif serait avant tout de répondre à ces situations « de fait » dans lesquelles un adulte s’implique à l’égard de l’enfant de son conjoint en lui attribuant un statut accompagné d’un certain nombre de droits et d’obligations. Il bénéficierait ainsi d’une légitimité sociale et juridique par rapport à l’enfant et en serait responsable pour divers actes de la vie quotidienne (par exemple pour signer son journal de classe, l’accompagner à l’hôpital, etc.). Cette initiative belge a été l’une des premières de ce type à voir le jour et se démarque sur la scène internationale non seulement parce qu’elle s’adresse d’emblée tant aux couples de même sexe qu’à ceux de sexe différent, mais aussi parce qu’elle ne se limite pas à une simple délégation de droits parentaux[3]. Elle propose de fait la création d’un statut en tant que tel[4], qui aurait également une portée symbolique.

Ce projet législatif constitue un lieu privilégié pour examiner les différentes tentatives de reconnaissance légale de la pluriparentalité contemporaine ainsi que les normes et les représentations parentales qui ressortent des réponses imaginées par les parlementaires. En dix ans, le projet de parenté sociale a effectivement donné lieu à presque une trentaine de propositions de loi aux contenus relativement diversifiés, notamment quant à la définition et aux limites de ce statut. Il a en outre été étroitement lié au dossier relatif à l’adoption par les couples de même sexe. La parenté sociale fut en effet utilisée par certains parlementaires comme substitut à l’adoption pour éviter de modifier la filiation sexuée. Sa définition et son parcours ont ainsi été constamment influencés par les rebondissements que connaissait celui de l’adoption. Si la compréhension de la parenté sociale passe donc nécessairement par celle des enjeux liés à la parenté des couples de même sexe, elle ne s’y limite toutefois pas. La parenté sociale soulève des questions qui vont bien au-delà des situations homoparentales et concernent de nombreuses configurations familiales où des « parents sociaux s’ajoutent aux parents par le sang » (Fine, 2006, p. 43). Par conséquent, bien que l’adoption ait entre-temps été ouverte aux couples de même sexe en 2006, le projet de parenté sociale garde toute sa pertinence et ouvre la voie à l’intégration de nouveaux acteurs parentaux dans une perspective visant à soutenir la pluralité familiale. D’un point de vue sociologique, surtout, ce statut signifierait la reconnaissance légale de la parentalité, c’est-à-dire de l’exercice des fonctions parentales (Cadoret, 2005, p. 204), en valorisant le lien éducationnel et affectif, tout en préservant la parenté légale, fondée quant à elle sur l’établissement du lien de filiation[5]. La parenté sociale interroge ainsi plus largement le modèle de parenté occidental, reposant exclusivement sur une filiation bilatérale, et offre un terrain d’observation et de réflexion inédit à ce sujet, puisque les normes et les représentations actuelles de la parenté y sont examinées et parfois critiquées à travers l’élaboration de solutions originales.

Si le projet de parenté sociale se révèle intéressant à maints égards, il n’a pourtant toujours pas débouché sur l’adoption de mesures concrètes, ni même donné lieu à des débats parlementaires spécifiques au-delà de ceux liés à l’adoption par des couples de même sexe[6]. Il soulève manifestement de multiples questions en ce qui concerne tant son fond que sa forme, comme l’illustre la diversité des contenus des propositions de loi déposées. L’étendue des droits et des obligations liés à ce statut, sa durée ou ses modalités pratiques ne sont que quelques exemples d’éléments qui doivent encore être discutés. Il faut rappeler que les familles recomposées présentent un très haut degré de complexité, peut-être plus important, suggère Jan Pryor (2009, p. 109-111), que dans toute autre situation familiale contemporaine. La création de ce statut renvoie ainsi à des enjeux cruciaux et controversés, en particulier concernant la reconnaissance de la pluriparentalité, c’est-à-dire des situations où plus de deux personnes sont amenées à élever un enfant. Dans cet article, je me centrerai sur cette question en montrant qu’elle constitue une difficulté majeure sur laquelle bute le projet législatif de parenté sociale. Pour ce faire, j’analyserai les façons dont est appréhendée la parentalité au sein des propositions de loi, comment elle y est articulée à la parenté et dans quelle mesure les parlementaires envisagent de la reconnaître légalement. Je m’attèlerai notamment à confronter les arguments et les intentions annoncées par les auteurs des propositions de loi avec les réponses juridiques concrètes qu’ils avancent. Cela permettra de souligner certaines limites et ambivalences de ces initiatives législatives, tout en en faisant émerger les normes et les représentations parentales sous-jacentes. Mon objectif n’est toutefois pas de discuter ici la pertinence de ce projet, ni des enjeux plus larges qu’il véhicule au-delà de la question de la pluriparentalité. Je ne reviendrai donc pas sur l’origine et le parcours législatif de ce dossier (voir Herbrand, 2006), ni sur le contenu et les spécificités légales des différentes propositions de loi, dont l’examen et la comparaison ont été développés ailleurs (voir notamment Gallus, 2009; Herbrand, 2007 et 2008; Renchon, 2005).

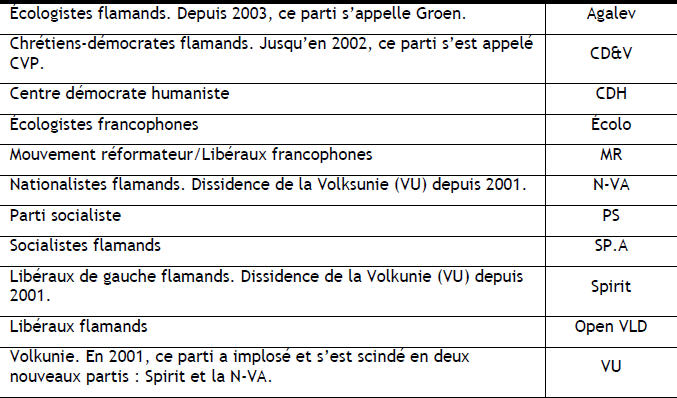

Étant donné que la parenté sociale n’a pas encore fait l’objet de débats parlementaires à proprement dit, je m’appuierai uniquement sur le contenu des propositions de loi déposées de 2001 à 2010 ainsi que sur les entretiens réalisés avec plusieurs parlementaires belges qui ont joué un rôle-clé dans ce dossier. Parmi les propositions de loi dont la parenté sociale a fait l'objet, certaines ne sont plus d’actualité, souvent parce qu'elles n'ont pas été redéposées durant la législature suivant celle de leur dépôt ou parce qu’elles sont tombées en désuétude. Malgré tout, je les analyserai dans leur ensemble de manière transversale, par rapport aux principales tendances et aux éléments récurrents qui se dégagent de leur contenu et qui renvoient à des conceptions plus larges de la famille et du droit. Par souci de clarté et de concision pour le lecteur, en particulier si celui-ci n’est pas familier avec les élus politiques belges, j’ai préféré désigner et regrouper les propositions de loi par rapport au parti politique[7] dont elles sont issues, sans différencier les textes ou les auteurs lorsque cela n’était pas nécessaire[8]. Ces textes sont toutefois avant tout le fruit et le reflet des idées et des positions de leurs auteures et auteurs[9].

Dans le cadre de cet article, je me centrerai sur quatre arguments-clés utilisés par les auteurs des propositions de loi pour justifier la création de ce statut. Je me suis délibérément limitée à ceux qui traitent directement de la parentalité et qui permettent donc de cerner les conceptions véhiculées en la matière[10]. Premièrement, il sera question de la volonté législative de soutenir la pluralité familiale contemporaine par un encadrement juridique adapté à cette fin, pour notamment assurer l’intérêt de l’enfant. J’examinerai, deuxièmement, ce que représente la parentalité aux yeux des parlementaires et les critères auxquels elle devrait répondre pour se voir accorder un statut. Troisièmement, je développerai les limites que présentent ces initiatives législatives en termes de reconnaissance de la pluriparentalité. Cela permettra, quatrièmement, de montrer comment se renforcent la primauté et l’exclusivité binaire de la filiation au travers des différentes propositions de loi.

1. Reconnaître la pluralité familiale et les situations de fait grâce à des outils juridiques adaptés

Nous vivons dans une société complexe. Alors que, jusque bien avant le siècle dernier, le mariage était la forme dominante de vie commune, l’importance de cette institution s’est réduite lentement mais sûrement. Aujourd’hui, nous connaissons une énorme variété de formes de vie : les isolés, les cohabitants, du même sexe ou non, les familles recomposées ou « atypiques », les personnes mariées[11]...

À l’instar de ce texte des socialistes flamands (SP.A), les propositions de loi relatives à la parenté sociale s’ouvrent généralement sur le constat des transformations des modes de cohabitation et de la diversité des formes familiales contemporaines. On retrouve ainsi continuellement cette idée que la famille a évolué, passant d’un modèle unique fondé sur l’institution du mariage à une pluralité de configurations familiales, dont font partie par exemple les familles recomposées, homoparentales, monoparentales, etc. Cette conception de la pluralité familiale est souvent présentée comme allant de soi, car fondée sur la réalité des faits et parfois étayée de données statistiques. Ainsi, selon les démocrates-chrétiens flamands, « personne n’ignore que l’on se marie moins facilement, se sépare plus rapidement et cohabite plus fréquemment, et qu’il y a davantage de familles recomposées[12] ». Cela les amène à conclure que « de plus en plus d’enfants grandiront dans des familles composées d’un parent et d’un parent social[13] ». Pour la plupart des auteurs des propositions de loi, cette diversité familiale va également de pair avec une plus grande complexité des relations sociales et des modes de vie actuels, sans pour autant laisser entendre qu’ils déplorent cette situation ou qu’ils regrettent une situation antérieure.

Cette diversification des familles, souvent mise en relation avec la fragilisation du couple et l’émergence de nouvelles formes d’union, aurait conduit à amplifier le phénomène de « parentalité », dénommée plus souvent « parenté sociale » ou « parenté quotidienne » par les parlementaires, c’est-à-dire du nombre de personnes amenées à vivre et à s’occuper d’enfants dont elles ne sont pas les parents légaux, biologiques ou adoptifs. D’où la conclusion générale que, désormais, « il est fréquent que les parentés biologique, juridique et effective ne soient pas réunies dans le chef d’une même et seule personne[14] ». On retrouve bien ici les différentes dimensions biologique (le sang), juridique ou légale (le nom) et effective ou éducative (le quotidien) de la parenté mises en évidence par Florence Weber (2005). Cette dissociation des dimensions traditionnelles de la parenté semble faire l’unanimité parmi les auteurs des propositions de loi et apparaît comme un phénomène désormais incontournable, une situation « de fait » à laquelle le législateur doit faire face. Dans tous les discours et textes relatifs à la parenté sociale, on constate en effet le recours fréquent, voire systématique, à des expressions telles que « de facto », « dans les faits », « réalité effective », en particulier dans les textes des écolos (Agalev) et des démocrates-chrétiens flamands (CD&V). La parenté sociale est ainsi systématiquement associée à une « parenté de fait », par contraste le plus souvent avec la parenté « biologique[15] ».

Le constat de la pluralisation et de l’ampleur de cette parenté « de fait » sert de justification et de motivation à l’élaboration d’un statut approprié, d’autant plus nécessaire qu’apparaît, selon les parlementaires, un besoin juridique évident en la matière[16]. Les différentes propositions de loi soulignent toutes en effet le manque actuel de dispositifs en droit familial permettant d’encadrer le lien affectif et éducatif qui se crée entre un enfant et l’adulte qui s’en occupe sans en être le parent biologique. Cet état du droit entraîne une insécurité juridique importante à la fois pour l’enfant vivant dans ces conditions et pour la personne qui l’a élevé depuis plusieurs années, voire depuis sa naissance. Les difficultés se posent tant pour certains actes du quotidien que pour la stabilité de la relation à long terme et la transmission de biens. Si la relation de couple prend fin ou si le parent légal décède, l’enfant et son « parent social » risquent ainsi d’être brusquement séparés. Actuellement, seul l’article 375bis du Code civil[17], inséré en 1995, donne le droit d’entretenir des « relations personnelles » avec l’enfant. Il reste toutefois essentiellement limité à des visites occasionnelles accordées à des grands-parents. L’absence d’un cadre juridique approprié aux situations parentales contemporaines constitue donc un des arguments phares des propositions de loi relatives à la parenté sociale qui semble justifier le besoin de légiférer, à l’instar de ce qu’expliquent des membres du parti de la Nouvelle alliance flamande (« Nieuwe-Vlaamse Alliantie ») (N-VA)[18] :

Depuis l'entrée en vigueur du Code civil, la réalité sociale a subi de profonds changements. […] Notre société connaît actuellement une multitude de formes de vie commune. […] Notre arsenal n’est pas encore entièrement adapté à ce nouveau contexte social. La filiation et la parenté restent en effet essentiellement déterminées sur une base biologique. Il y a longtemps que cette conception n'est plus en adéquation avec la réalité sociale[19].

Les parlementaires attirent donc l’attention sur la prise en compte d’une réalité concrète et évolutive selon une logique pragmatique où les situations de fait, pour ce qui concerne la parentalité, semblent primer sur la réalité biologique ou les règles d’établissement de la filiation. Les propositions de loi relatives à la parenté sociale véhiculent ainsi une représentation libérale du droit selon laquelle celui-ci devrait accompagner l’évolution des pratiques, les reconnaître et les protéger afin de permettre aux individus de réaliser leurs choix individuels et de s’épanouir au sein de leur sphère familiale.

Si cette volonté de légitimer certaines pratiques parentales s’inscrit dans une vision pragmatique et émancipatrice de la famille, elle illustre également le souci des parlementaires de garantir et de promouvoir plus largement une certaine cohésion sociale, tout en protégeant l’intérêt de l’enfant. Par exemple, pour le parti écologique flamand (Agalev), la reconnaissance de la parentalité vise à assurer une meilleure socialisation des enfants :

Pour le parent et le « co-éducateur », désireux d'officialiser son engagement d'éduquer cet enfant conjointement avec le parent, il est important de disposer de la possibilité juridique à cet effet et de se profiler aussi comme parent(s) à l'égard de la société […]. Il va de soi que, pour la société, le processus de socialisation des mineurs constitue une priorité[20].

L’accent est mis ici sur la nécessité d’assurer la qualité de l’éducation des futurs citoyens. Celle-ci devrait d’abord reposer, semble-t-il, sur les parents et leur éventuel conjoint, dont le rôle et la place doivent être reconnus au sein de la société pour mener cette tâche à bien. De même, « aux yeux des démocrates-chrétiens, une telle protection offerte à tous les types de familles constitue un facteur de cohésion sociale. Nous estimons en effet que cette cohésion se développe à partir de la base[21] », c’est-à-dire, comme l’explique Servais Verherstraeten (CD&V) au cours d’un entretien, qu’en permettant à des personnes de s’engager vis-à-vis d’un enfant dont ils ne sont pas les parents légaux et en reconnaissant les différents types de réalités familiales, même atypiques, on favorise l’intérêt de l’enfant et des familles, mais aussi la qualité du lien social en général[22]. On est là en présence d’un raisonnement qui envisage la famille comme cellule de base de la société devant être, dès lors, encadrée et protégée par l’État afin de contribuer à renforcer l’ordre social dans son ensemble. Cette approche de la famille comme « ordre social », justifiant nombre de « politiques familiales », ne semble désormais toutefois plus promouvoir un modèle unique de la famille, celui du couple hétérosexuel marié avec plusieurs enfants, mais tend à considérer un plus large éventail de formes familiales, en s’axant davantage sur les besoins individuels des membres de la famille, tout particulièrement au nom de la protection et de l’intérêt de l’enfant (Commaille, 2006). À cet égard, on ne peut que constater la récurrence, voire l’omniprésence, de la notion d’« intérêt de l’enfant » au sein des propositions de loi relatives à la parenté sociale, qui sert à la fois de justification et de fin en soi. Les parlementaires s’accordent ainsi sur la nécessité de garantir le bien-être de l’enfant et d’assurer sa sécurité juridique et sociale en protégeant ses liens avec les personnes qui l’élèvent, qu’il s’agisse de personnes homo- ou hétérosexuelles[23]. En ce sens, le projet de parenté sociale reflète une approche politique plus « individualisée » de la famille, dont l’enfant est l’objet privilégié[24]. Comme l’explique Jacques Commaille (2006, p. 102-103), « dans ce contexte où l’intérêt de l’individu peut prévaloir sur celui de la famille en tant qu’institution, il paraît logique qu’il puisse être de plus en plus question d’une parenté sociale à côté d’une parenté biologique puisque la famille est susceptible d’être socialement construite en fonction des besoins de l’individu et non plus d’une définition a priori la proclamant comme allant de soi ».

On constate donc que différentes conceptions politiques du droit familial (Commaille, 1998) se côtoient et s’enchevêtrent dans cette volonté de reconnaître la pluralité familiale et plus particulièrement la parentalité : une vision émancipatrice qui suivrait l’évolution des pratiques familiales et s’adapterait aux situations et besoins individuels, une vision protectionniste des membres de la famille destinée à garantir l’intérêt de l’enfant en préservant et légitimant la relation qui existe entre lui et son « parent de fait », et enfin, une vision plus centrée sur « l’intérêt général » qui encouragerait l’établissement de liens de solidarité forts et la prise en charge des plus jeunes au sein de la société. Nous verrons également par la suite que s’y ajoute une vision plus « institutionnelle » du droit familial où la préservation du bien commun et de repères stables pour la société se traduit par la primauté accordée à la filiation et le souci de maintenir cette institution intacte.

2. Valoriser le lien effectif… mais aussi affectif et électif?

Si les auteurs des propositions de loi veulent disposer d’un outil juridique pour reconnaître la parentalité, ils émettent néanmoins des définitions plus nuancées, voire divergentes, de ce que représente ou doit représenter le lien de parentalité, ainsi que sur les conditions entourant l’application de ce statut. Incontestablement, le statut de parenté sociale, comme souligné précédemment, vise les relations effectives et éducatives. Il se centre en effet sur le comportement, l’investissement et les actes concrets d’un adulte à l’égard d’un enfant, qui en « prend soin[25] » et « qui, avec le parent, se charge effectivement de l'éducation d'un enfant et chez [qui] cet enfant est effectivement domicilié[26] ». Cependant, certaines propositions de loi sous-entendent ou indiquent également que ce lien de parentalité est ou devrait être « affectif » et « électif ». Il reste par ailleurs dépendant de la conjugalité et de la corésidence. Développons ces différents aspects.

Tout d’abord, on constate que cette parenté de « fait » est souvent associée à un attachement affectif. Dans plusieurs textes figure ainsi la condition « qu’un lien d’affection particulier existe entre l’enfant et le parent social[27] ». Le texte du Parti socialiste francophone (PS) désigne d’ailleurs la parenté sociale comme une « parenté de coeur » ou parenté psychologique[28]. Les auteurs de la proposition de loi n’explicitent pourtant pas davantage cette idée, ce qui laisse certaines questions en suspens, du point de vue légal, mais aussi sociologique. On peut en effet se demander pourquoi ce lien d’affection est nécessaire pour certains parlementaires, alors que d’autres ne le mentionnent pas. Les propositions de loi du SP.A indiquent ainsi qu’« un lien d’affection […] est supposé[29] ». L’éducation d’un enfant et les responsabilités à son égard doivent-elles aller de pair avec un attachement affectif? Faut-il assurer la présence conjointe de ces deux dimensions ou ne privilégier que l’une d’elles? S’il peut ainsi paraître a priori positif qu’un enfant soit éduqué par quelqu’un qui l’aime « comme le ferait un parent » – dans l’idéal –, cela doit-il toujours être le cas pour que l’investissement de cette personne soit reconnu aux yeux de la loi? La présence de cette courte phrase dans certains des textes comporte donc une certaine ambiguïté et pose question quant à sa raison d’être et la façon d’en rendre compte. Suffit-il au parent social d’exprimer son attachement à l’enfant devant un juge? L’enfant doit-il en répondre? Bien que ces questions ne fassent pas l’objet de cet article, elles méritent tout au moins d’être posées. Elles sous-tendent en outre des enjeux éthiques plus importants, qui traduisent des valeurs et représentations plus profondes concernant les liens parent-enfant actuels. En effet, à une époque où l’enfant est au centre des attentions (de Singly, 2004), elles interrogent l’affection et l’amour qu’un parent, mais aussi plus largement toute personne qui élève un enfant, est censé « naturellement » porter à l’enfant.

Ensuite, il semble que la parenté sociale doive également être un lien « électif », c’est-à-dire choisi par une ou plusieurs personnes qui en font intentionnellement la demande. Toutes les propositions de loi relatives à la parenté sociale, hormis celle de Guy Swennen (SP.A), envisagent ainsi que la demande émane directement d’un parent légal et de son partenaire, voire éventuellement d’un des membres de sa famille proche. Il s’agit donc d’une démarche que l’on veut volontaire afin de répondre au mieux aux besoins et au désir de chacun des adultes. Selon Kristien Grauwels (Agalev), étant donné qu’il s’agit d’« encadrer des relations personnelles par des normes, il importe que ces normes ne soient pas imposées de manière contraignante[30] ». C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’elle envisage la possibilité que l'enfant, lorsqu’il est né avant que le couple ne se forme, puisse refuser l’établissement de la parenté sociale. La valorisation de cette dimension élective de la parenté sociale exprime l’importance accordée à la possibilité de choisir actuellement d’être parent ou non[31]. Elle témoigne en outre d’une tendance plus large à la contractualisation et la privatisation croissante des relations personnelles (Théry, 1996), qui s’est notamment manifestée en Belgique par la création du contrat de cohabitation légale en 1998 et l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2003 (Paternotte, 2004). Les individus ont ainsi le choix d’instituer ou non leurs engagements privés, mais aussi d’y mettre fin lorsqu’ils le souhaitent. Pour ce qui est de la parenté sociale, l’idée est de pouvoir disposer de certaines institutions ou mesures légales, relativement accessibles et ouvertes à tous, afin de reconnaître ce type de lien parental selon les besoins des individus. Ainsi, selon Jan Pryor (2009, p. 125), “it is […] evident that for many step-families, regulation of this relationship is neither beneficial nor desired. An optimal situation, and one that exists at least in part in some jurisdictions, is the availability of regulation […] without its imposition”.

Soulignons cependant que la proposition de loi du socialiste flamand Guy Swennen sur le régime minimal de parenté sociale fait figure d’exception en la matière. Celui-ci considère que toute personne venant cohabiter chez un partenaire qui vit avec des enfants devrait participer à l’éducation de ces derniers, et ceci, dès le premier jour de la cohabitation. C’est pourquoi il prévoit une obligation pour le conjoint cohabitant de collaborer. Il s’agirait là de la responsabilité de tout parent social qui serait « incontestablement dans l’intérêt de l’enfant[32] ». Cette position a pour particularité de pousser la logique de l’intérêt de l’enfant beaucoup plus loin que les textes précédents en faisant primer celui-ci sur la liberté et le choix du couple, quitte à intervenir dans la vie conjugale des partenaires. La conjugalité est pourtant un domaine où l’État se retire de plus en plus, en laissant les partenaires décider des modalités de leur relation et en intervenant seulement pour avaliser leurs accords mutuels ou en cas de problèmes importants. L’argument de l’intérêt de l’enfant et de sa protection semble donc justifier ici un amoindrissement des libertés individuelles des adultes concernant leur vie conjugale afin d’assurer la prise en charge de l’enfant par au moins deux personnes. Ce positionnement a d’ailleurs conduit certains pays et plusieurs États des États-Unis à instaurer l’obligation pour les beaux-parents de soutenir financièrement l’enfant de leur conjoint ou conjointe (Pryor, 2009; Sosson, 1993). Plus généralement, cette divergence concernant l’aspect électif ou obligatoire du statut de parenté sociale reflète la difficulté à « gérer un équilibre délicat entre l’aspiration à la liberté des individus et la responsabilité qui leur incombe pour rendre compatibles leurs désirs avec le respect de leur partenaire conjugal, l’intérêt de leurs enfants et plus généralement celui de la société » (Commaille et al., 2002, p. 102).

Par ailleurs, il faut remarquer que la parenté sociale reste indirectement attachée à la dimension de conjugalité et contribue ainsi à renforcer certaines normes familiales en la matière. En effet, bien qu’il soit question de reconnaître l’investissement effectif d’une personne « qui se comporte comme un parent », il ne s’agit pas d’accorder le statut de parenté sociale à n’importe quel adulte qui répondrait à cette condition. Ce statut ne peut être sollicité que dans des situations où l’enfant a déjà un parent légal avec lequel le parent social entretient un rapport étroit, généralement en tant que conjoint, voire en tant que membre de la famille proche, comme l’envisagent les propositions de loi des démocrates-chrétiens flamands (CD&V) et des socialistes francophones (PS). Par conséquent, la reconnaissance de la parentalité est toujours subordonnée à un lien conjugal ou familial préalable. Ce lien n’est donc pas valorisé et reconnu entièrement en tant que tel, comme ce serait par exemple le cas d’une adoption par une personne seule d’un enfant abandonné. Cela signifie entre autres qu’un parent d’accueil ne pourrait pas solliciter ce type de statut. Le parent social semble en effet devoir intégrer un système familial déjà établi afin de le renforcer en aidant les parents de l’enfant dans leur rôle éducatif, mais en évitant de leur faire concurrence ou de les remplacer.

Enfin, il est intéressant de se pencher sur la manière dont les parlementaires prévoient évaluer cette « parenté de fait ». En la matière, les parlementaires se limitent à ne considérer, d’un point de vue juridique, que le facteur temporel, concernant soit la durée de l’éducation effective de l’enfant par le parent social, soit celle de la cohabitation du couple. Les parlementaires VU, CD&V et NVA proposent ainsi que la personne qui désire devenir parent social se soit occupée de l’enfant, conjointement avec son parent légal, pendant une période allant au moins d’un an à trois ans, ce qui garantirait selon eux le « caractère durable de la relation ». Les auteurs des propositions de loi des partis PS, SP.A, Agalev, CDH et MR, quant à eux, se réfèrent principalement au critère de cohabitation conjugale, en proposant plutôt que le parent légal et son partenaire aient vécu au minimum deux ou trois ans sous le même toit avant de pouvoir introduire leur demande. Le critère de cohabitation ou de « co-résidence », très présent dans les textes relatifs à la parenté sociale, traduirait ainsi l’effectivité de la relation de parenté sociale. À cet égard, il faut préciser qu’aucun des textes analysés ne mentionne la nécessité que le parent social soit marié au parent légal de l’enfant, comme c’est le cas pour les « parents de facto » aux États-Unis (Mason, 2000). Cela confirme bien qu’en Belgique, les unions de fait se sont banalisées et qu’être élevé dans ce type de situation familiale pour un enfant semble désormais être admis. Le mariage ne constitue plus le facteur central et unique de stabilité aux yeux des parlementaires.

3. Vers une reconnaissance limitée de la pluriparentalité

Comme on l’a déjà dit, la nouveauté et la particularité essentielles du projet de parenté sociale résident dans la volonté de reconnaître légalement la parentalité, à la fois par la création d’un statut spécifique et par l’attribution d’une partie ou de l’ensemble des droits et obligations liés à l’autorité parentale. En principe, l’autorité parentale est exercée uniquement par les deux parents de l’enfant de manière conjointe même s’ils ne vivent pas ensemble ou se sont séparés[33]. Il s’agit en effet d’une conséquence du lien de filiation, qui ne peut être établi qu’à l’égard de deux personnes maximum. L’exercice de l’autorité parentale vis-à-vis d’un enfant oblige un adulte à l’éduquer et l’entretenir ainsi qu’à s’en occuper et à en être responsable dans les actes de la vie quotidienne. Il l’autorise aussi à prendre des décisions importantes à son égard, notamment en matière de santé, d’éducation, de formation, de loisirs et d’orientation religieuse. Enfin, il lui permet de gérer les biens de l’enfant. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la filiation peut exister sans l’autorité parentale[34], il n’est pas possible d’exercer celle-ci sans être le parent légal de l’enfant. En pratique, cependant, de plus en plus de personnes élèvent et entretiennent un enfant au quotidien dont elles ne sont pas le parent de droit. Elles exercent donc des responsabilités parentales dans les faits, mais non d’un point de vue légal. Le projet légal de « parenté sociale » tente ainsi de répondre à certaines de ces situations en proposant différents scénarios juridiques visant à la fois à dissocier l’autorité parentale de la filiation du point de vue juridique et à l’octroyer, en tout ou en partie, à une tierce personne. Selon le Parti Agalev :

Les conséquences personnelles de la filiation et de la parenté […] peuvent être véritablement dissociées, en tout ou en partie, de la parenté juridique. Tant les liens du sang (lorsque ceux-ci ne se traduisent pas juridiquement par une relation de filiation) que la réalité sociale (l'existence de relations affectives) réclament leurs droits. La parenté comporte plusieurs facettes, qui ne doivent pas nécessairement, toutes, être concrétisées (uniquement) à l'égard des « parents légaux » (ceux de la filiation). […] S'il est certes dans l'intérêt de l'enfant de connaître sa filiation, cela ne signifie toutefois pas que ces personnes doivent être les seuls titulaires de l'autorité parentale[35].

La juriste Nicole Gallus souligne bien l’ampleur et l’importance de ce projet (2009, p. 454) :

Cette revendication d’un statut du « tiers non parent » génère un bouleversement profond des structures juridiques puisqu’elle revient à dissocier deux concepts qui étaient jusqu’à présent confondus, soit ceux d’autorité parentale et de parenté et à reconnaître que la fonction parentale pourrait être totalement ou partiellement détachée de la filiation et déléguée à un « parent social », c’est-à-dire un parent de fait et non de droit. Cette dissociation de la parenté et de la filiation jointe à la différenciation de la parenté et de la conjugalité constitue très certainement l’élément majeur de la transformation du droit de la famille pendant ces deux dernières décennies.

Bien que les auteurs des propositions de loi insistent tous sur la nécessité d’accorder des droits à ce « tiers non parent », ces droits apparaissent relativement limités lorsqu’il s’agit de répondre à des situations de pluriparentalité. Or reconnaître légalement la parentalité, en particulier pour les situations de beau-parentalité, amène pourtant à devoir considérer des familles où plus de deux adultes s’occupent d’un enfant. En effet, le parent social s’ajoute souvent aux deux parents légaux et – présumés – biologiques de l’enfant (sauf dans les couples reconstitués après veuvage ou dans les couples de même sexe ayant eu recours à l’adoption ou à l’insémination avec donneur inconnu). Plus de deux personnes sont donc amenées à élever l’enfant et à interagir ensemble autour de lui, d’autant plus, explique Irène Théry (1996), que depuis les années 1980, l’on privilégie après une séparation le maintien des relations de l’enfant avec ses deux parents plutôt que la « reconstitution » d’un noyau parental unique. La famille de l’« après-divorce » s’inscrit ainsi davantage dans une logique additive, puisque parents et beaux-parents sont souvent présents pour les enfants, en particulier dans les milieux favorisés (Le Gall et Martin, 1993)[36]. Cette tendance risque en outre de s’amplifier car depuis 2006, la loi belge tend à privilégier l’hébergement égalitaire des enfants entre les deux parents suite à une séparation[37]. Différentes études tendent par ailleurs à montrer que le fait d’entretenir et de maintenir plus de deux relations de type parental se révèle généralement positif pour l’enfant (Malia, 2008, p. 564, 569).

La plupart des parlementaires maintiennent pourtant le projet de parenté sociale dans ce l’on pourrait qualifier de logique de « biparentalité », c’est-à-dire que l’autorité parentale ne serait octroyée et exercée complètement que par deux personnes au maximum. Les propositions de loi indiquent en effet que la parenté sociale ne s’appliquerait que dans les cas où, soit la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, soit les deux parents légaux existent mais l’autorité parentale n’est exercée de facto que par un seul des deux depuis un certain temps. Ainsi, les textes du CD&V et du PS permettent d’instaurer la parenté sociale même lorsque les deux parents légaux sont censés exercer conjointement l’autorité parentale sur le plan légal, quand dans les faits l’enfant ne vit que chez l’un d’eux :

Souvent, l’autre parent (qui ne s’occupe pas de l’enfant) conserve une certaine autorité sur ce dernier, par exemple à la suite d’un divorce. On ne saurait empêcher, pour cette raison, un parent social de participer effectivement à l’éducation de l’enfant et de recevoir dès lors un statut juridique […] Il n’est pas impensable, par conséquent, que le parent qui ne s’occupe plus de l’éducation quotidienne de l’enfant continue d’exercer l’autorité parentale dans une mesure plus ou moins grande dans la mesure où il en va de l’intérêt de l’enfant[38].

Malgré cet effort pour coller au plus près des situations familiales effectives, quitte à les faire primer l’arrangement légal prévu, la majorité des propositions de loi demeurent toutefois dans une logique délibérément biparentale et substitutive, où le parent social vient combler l’absence ou la « démission » du deuxième parent légal. Ainsi, la députée socialiste Marie-José Laloy (PS) estime qu’« on ne fait ici que suppléer à une carence. On compense un manque[39] ». Lorsque les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale, les droits et obligations du parent social sont beaucoup plus limités et ne concernent plus que les décisions liées à la vie quotidienne avec l’enfant et excluent les « décisions importantes relatives à sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs ou son orientation religieuse ou philosophique. Ces décisions continuent à relever de la compétence conjointe des deux parents biologiques[40] ». Les parlementaires tiennent en effet à ce que le projet de parenté sociale ne remette pas en cause l'autorité du ou des parents biologiques ou en diminue l'importance. Le député démocrate-chrétien flamand Servais Verherstraeten compare d’ailleurs le système de parenté sociale à une « bascule » : plus l’investissement des parents légaux est important, moins le parent social se verra accorder des droits et obligations à l’égard de l’enfant, et inversement[41]. C’est donc bien une logique de substitution qui prévaut.

Interrogés sur la possibilité d’attribuer l’autorité parentale à plus de deux personnes, les parlementaires rencontrés estiment que cette situation est à éviter, car elle créerait « des complications inutiles[42] ». Cet argument est évoqué régulièrement par certains en expliquant que ce ne serait pas dans « l’intérêt de l’enfant » de créer davantage de conflits personnels entre les adultes. Melchior Wathelet (CDH) se demande :

Où est-ce qu’on s'arrête alors? On pourrait […] avoir un enfant qui a dix parents de référence qui lui doivent assistance et secours, et inversement d'ailleurs! Parce que vous vous imaginez avoir dix parents qui vous disent des choses différentes au moment de commencer vos études supérieures, par exemple, parce que les papa et maman ont vécu chacun avec quatre personnes différentes, avec qui ils ont eu des relations stables et fortes – c’est possible –, mais chaque fois pendant quatre-cinq ans. Ça existe et ça se voit. Chaque fois, il y aurait eu une décision de la justice pour donner l'autorité parentale dérivée à toutes ces personnes. Un moment, il faut arrêter! Je me dis que quand il y a deux parents qui sont là, qui sont présents, et qui s'entendent – et ça peut déjà créer des problèmes –, c'est déjà pas mal[43].

Par conséquent, au-delà de ce qui aurait pu paraître une ouverture à la pluriparentalité, on assiste plutôt au maintien et au renforcement d’une logique duale à travers la parenté sociale, qui reste dépendante, par ailleurs, d’un lien conjugal ou familial préalable, comme on l’a vu précédemment. Si les auteurs des propositions de loi s’accordent à reconnaître un lien parental qui n’est pas fondé sur le biologique – ce qui constitue un pas considérable en faveur de la place accordée au pôle social de la parenté (Ouellette, 1998, p. 159) –, ils ne veulent pas que l’autorité parentale soit accordée à plus de deux personnes sur le plan légal. Concernant le maintien de la biparentalité, il faut toutefois souligner l’existence de deux propositions de loi qui vont à contre-courant de cette tendance, celles de Kristien Grauwels (Agalev) et de Guy Swennen (SP.A). La première, déposée en 2002, indiquait :

Si les parents conviennent d'un régime de garde partagée, chaque parent peut introduire une demande visant à obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la personne qui prend part à l'éducation de l'enfant mineur. Cela signifie, par exemple, que si, dans le cadre du divorce, les parents optent pour un régime de garde partagée et qu'après le divorce chacun des ex-époux se remarie, quatre personnes assument effectivement l'éducation de l'enfant mineur. Dans ce cas, et pour autant que les conditions prévues dans cet article soient remplies, quatre personnes peuvent éventuellement exercer simultanément tout ou une partie de l'autorité parentale[44].

Dans ce cas, il s’agirait d’une véritable reconnaissance légale de la pluriparentalité, concrétisée à travers l’exercice conjoint de l’autorité parentale par plusieurs personnes. Le texte, jugé caduc en 2003 et non redéposé par la suite, n’a pourtant jamais été discuté. L’initiative serait restée la seule du genre si Guy Swennen n’avait pas déposé deux propositions de loi en 2007. Bien que l’auteur n’indique pas explicitement que celles-ci pourraient concerner une autorité parentale confiée à plusieurs personnes, il le sous-entend. Le régime minimal de parenté sociale concerne en effet tout beau-parent, sans que soit précisé un nombre limite de personnes. En outre, concernant les mesures d’autorégulation, voici ce qui est proposé pour les familles où les deux parents légaux ne cohabitent pas :

Tôt ou tard, un nouveau partenaire vient se joindre à un parent ou aux deux. Il peut ainsi arriver en pratique qu'un enfant ait quatre « parents » : les deux parents biologiques et le (nouveau) partenaire de chacun de ses parents. La question est de savoir quels droits et obligations ces nouveaux partenaires ont à l'égard de l'enfant et inversement. Ici aussi, il existe naturellement mille et une possibilités concrètes et il est extrêmement difficile d'apporter une solution juridique étanche à chacune d'elles. Selon nous, c'est cependant possible en partant du principe que ce nouveau partenaire peut partager exclusivement avec le parent biologique les droits et obligations dont ce parent biologique dispose lui-même[45].

Ces propos signifient donc que trois à quatre personnes pourraient exercer conjointement l’autorité parentale, puisque les deux parents de droit l’exercent automatiquement. En effet, toujours selon Guy Swennen, « ce n'est pas le nombre de “parents” qui est déterminant pour fixer les droits et obligations à l'égard de l'enfant (et inversement), mais bien le lien qui naît entre l'enfant et le parent[46] ». Cette dernière phrase témoigne d’une volonté explicite de dépasser la logique de biparentalité qui primait jusque-là et de rendre véritablement compte de la situation vécue par les individus.

Par contraste, bien qu’elles tentent de s’adapter aux réalités familiales contemporaines en faisant un pas vers la reconnaissance de la parentalité, les mesures proposées par les autres partis restent plus limitées. Les parlementaires semblent en effet s’arrêter en chemin, partagés entre, d’une part, des situations et des pratiques familiales très diversifiées auxquelles il leur est demandé de répondre et, d’autre part, des normes légales encore très prégnantes où dominent la référence à la dyade.

À cet égard, l’argument de « l’intérêt de l’enfant » ne se révèle pas très efficace pour traiter et cerner la question de la pluriparentalité. En effet, bien que les propositions de loi ne cessent de se référer à ce principe, celui-ci est généralement sollicité, à l’instar des débats sur l’adoption par des couples de même sexe (Herbrand, 2006, p. 30-33), pour justifier différents points de vue sans que la notion soit jamais vraiment définie. La plupart des parlementaires, à savoir les représentants des partis VU, AGALEV, PS et CDH, restent en effet assez vagues à ce propos. La sénatrice socialiste Marie-José Laloy (PS) insiste par exemple sur la « nécessité de la plus-value de la parenté sociale pour l'enfant [qui] ne sera établie que si cette parenté rencontre les intérêts de ce dernier[47] », sans préciser pourtant ce qu’elle entend par là. Or les solutions proposées pour parvenir à cet objectif varient beaucoup et recouvrent des significations relativement différentes, voire contradictoires. Concernant la pluriparentalité en particulier, les interprétations qui sont faites de « l’intérêt de l’enfant » reflètent généralement les positions personnelles de leurs auteurs en la matière. Ainsi, pour les partis Agalev et SP.A, l’intérêt de l’enfant signifie avant tout la reconnaissance sociale et juridique des différentes personnes qui s’investissent affectivement et matériellement vis-à-vis de lui, quelle que soit la situation familiale, pour autant qu’elle ne lui porte pas préjudice.

Selon Guy Swennen (SP.A), « l’“l’intérêt de l'enfant” [est] devenu une notion fourre-tout où l'on met tout et n'importe quoi et qui suscite même des opinions contradictoires[48] ». Cependant, pour les socialistes flamands, explique-t-il :

L'intérêt de l'enfant signifie que celui-ci doit pouvoir grandir dans un milieu qui l’aime et le respecte. Ni plus, ni moins. Que ce milieu soit composé d'un parent ou de deux, trois ou même quatre parents. Qu’il s'agisse du ou des parents biologiques ou du ou des parents sociaux. Quel que soit également le sexe ou l'orientation sexuelle du ou des parents[49].

Si de nombreux parlementaires souhaitent également tenir compte de la situation concrète vécue par l’enfant, ils estiment néanmoins nécessaire, dans son intérêt, de la maintenir dans certaines limites au plan juridique. Pour les partis démocrates-chrétiens, tant flamand que francophone, il vaut mieux ainsi ne pas avoir « trop » de personnes qui puissent exercer une autorité légale sur cet enfant et intervenir dans son existence, comme l’illustrent les propos de Verherstraeten (CD&V) :

Je pense que l’intérêt de l’enfant, ce n’est pas que soient reconnus des parents, et sociaux et juridiques et biologiques... Trop de parents, ça fait des complications, je pense, parce qu’il y a certainement des situations qui peuvent poser des problèmes entre le parent biologique et les parents sociaux[50].

Bref, le recours à la notion d’intérêt de l’enfant ne fait que maintenir et rappeler la difficulté de poser les limites d’un statut de parenté sociale dans son contenu et ses applications. Face au nombre et à la diversité des situations familiales dans lesquelles un enfant est élevé par plusieurs personnes, il semble en effet bien difficile de savoir si la reconnaissance légale de ces différentes personnes ou seulement de certaines d’entre elles porterait préjudice à l’enfant ou améliorerait son existence, étant donné que ce statut n’existe toujours pas sur un plan légal. Cette évaluation paraît d’autant plus difficile à réaliser que les situations de pluriparentalité peuvent en outre varier considérablement dans les faits.

4. Préserver la filiation bisexuée et duale

Si certains parlementaires parviennent à modifier partiellement leur conception du lien de parentalité, il en va autrement pour la filiation. À l’exception d’un des textes de Swennen (SP.A)[51], l’ensemble des propositions de loi insistent en effet vigoureusement sur l’importance de maintenir intactes la filiation de l’enfant et, plus globalement, l’institution en tant que telle. Il n’est donc pas question de substituer un lien de filiation à un autre ou de permettre l’établissement d’un lien supplémentaire à l’égard du parent social. La plupart des auteurs des propositions de loi considèrent en effet que la parentalité doit être reconnue par l’exercice partiel ou complet de l’autorité parentale et éventuellement par un statut, mais non par l’établissement d’un lien de filiation. Pour beaucoup, il s’agirait là de la spécificité même de la parenté sociale. Au-delà de cette position, l’injonction constante et récurrente de ne pas toucher à la filiation traduit deux préoccupations majeures des parlementaires qui se superposent partiellement : d’une part, la nécessité de maintenir le primat de la parenté – légale et souvent biologique – sur la parentalité et, d’autre part, celle de préserver l’institution juridique de tout changement, ce qui signifie éviter une filiation plurielle[52] mais aussi, pour certains, la possibilité d’une filiation monosexuée[53].

4.1. Maintenir le primat de la parenté

Dans les différentes propositions de loi transparaît ainsi un souci manifeste et permanent de (ré)affirmer l’importance de la filiation, c’est-à-dire des liens de parenté initiaux établis à l’égard des deux parents (présumés biologiques), sur tout autre lien parental ou conjugal. Comme l’indique clairement le texte des démocrates-chrétiens francophones (CDH), « en aucun cas, la parentalité sociale ne doit être privilégiée par rapport à la parenté biologique[54] ». Les parlementaires veulent ainsi éviter que la reconnaissance légale d’un « parent social » n’entre en concurrence avec le ou les parents de l’enfant. C’est notamment la raison pour laquelle la plupart d’entre eux n’envisagent pas d’établir un lien de filiation à l’égard du parent social, car cela le mettrait, d’un point de vue légal, sur pied d’égalité avec le ou les parents biologiques. Du côté francophone, les partis socialiste (PS) et démocrates-chrétien (CDH) préfèrent d’ailleurs se limiter à ne proposer que certains droits liés à l’hébergement.

Cette préoccupation récurrente s’accompagne généralement d’un rappel des responsabilités qui incombent et doivent continuer à incomber aux parents légaux. Le texte de la Volksunie (VU&ID) résume ainsi les deux conditions considérées comme essentielles, à savoir « le respect des règles de la filiation fixées par le Code civil et le maintien de la responsabilité des deux parents biologiques, même après la dissolution du mariage ou de la relation[55] ». Cette dernière phrase renvoie ici au principe de « coparentalité » qui s’impose actuellement en matière de divorce. Il s’agit de la volonté de faire subsister le couple parental au-delà du couple conjugal, et ceci, au nom de « l’intérêt de l’enfant ». Comme l’explique Irène Théry (1996), le droit préconise depuis les années 1990 le modèle du bon « dé-mariage », dans lequel les parents négocient leur séparation et continuent à collaborer pour l’éducation de leurs enfants. Pour ce faire, les parlementaires se réfèrent à différents textes de portée internationale, telle la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant qui mentionne le droit de « connaître et d’être élevé par ses parents » et, « si ceux-ci ne vivent pas ensemble, d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec les deux » (art. 7 et art. 9). Pour les parlementaires, la reconnaissance d’un parent social ne peut donc mettre à mal l’autre parent légal de quelque manière que ce soit, par exemple en entravant son rôle parental ou en l’éloignant de l’enfant, surtout si ce parent occupe une place importante dans la vie de ce dernier. Si un tel risque se présentait, la demande de parenté sociale serait rejetée, comme le précisent plusieurs textes. C’est pourquoi, dans les situations où les deux parents s’occupent encore de l’enfant après leur séparation, l’avis, voire le consentement, de l’autre parent légal est requis. Si la demande ne porte que sur des droits liés à l’hébergement de l’enfant et limités aux actes du quotidien, son avis n’est que consultatif, car le parent social ne pourra de toute façon pas intervenir dans les décisions importantes concernant l’enfant. Par ailleurs, comme le précisent les démocrates-chrétiens francophones (CDH), « si [l’autre parent] s'estime préjudicié, il peut saisir le tribunal de la jeunesse[56] ».

Guy Swennen, du Parti socialiste flamand (SP.A), partage également cette préoccupation[57] et est favorable à une solution associant l’autre parent légal :

Dans cette nouvelle situation, il convient […] d'être attentif à la position de l'autre parent biologique et à la possibilité de traduire également ses positions sur le plan juridique. Il faut absolument éviter que l'autre parent biologique ait ne fût-ce que l'impression d'être en quelque sorte écarté. Nous pensons que le droit à l'autodétermination et l'autorégulation des intéressés doit également jouer en l'occurrence. Concrètement, cela signifie que les nouveaux partenaires arrêtent leurs droits et devoirs de commun accord dans un acte notarié. On peut, en principe, affirmer que l'autre parent biologique n'est nullement concerné par ce partage de droits et devoirs parentaux du premier parent biologique avec le nouveau partenaire : il s'agit en effet essentiellement d'une question de relation entre ces nouveaux partenaires. Nous estimons toutefois utile de faire une distinction selon que les deux parents biologiques peuvent ou non s'accorder sur cette « parentalité partagée » du nouveau partenaire. S'ils sont d'accord, l'autre parent biologique est associé à l'acte notarié en étant invité à le signer[58].

La supériorité et les responsabilités des parents légaux, désignés et considérés presque toujours comme les « parents biologiques » de l’enfant dans les textes analysés[59], ne sont donc pas remises en question, même lorsqu’ils sont séparés. Ainsi, on constate que cette conception de la filiation, à la fois exclusivement biparentale (limitée à deux personnes) et souvent biocentrée (fondée sur l’idéologie du sang), fonctionne selon une logique de pérennité qui donne la priorité au couple parental initial pour ce qui est de la filiation. Il s’agit bien de la mise en oeuvre de la norme de « coparentalité » décrite par Irène Théry, qui promeut l’idéal d’une désunion pacifique. Cette norme s’articule en outre clairement, en particulier dans la citation précédente de Guy Swennen, à une logique d’autorégulation où les intervenants sont censés parvenir à s’accorder à travers la négociation et la communication sur une solution consensuelle.

Néanmoins, si l’un des deux parents ne s’occupe plus suffisamment ni adéquatement de l’enfant dans la pratique, le législateur envisage qu’une tierce personne, qui élève l’enfant au quotidien, puisse exercer tout ou une partie de l’autorité parentale avec le parent légal présent, et donc combler en quelque sorte les défaillances de l’autre parent. Par conséquent, le maintien et la primauté de la filiation initiale s’articulent à une logique de substitution concernant les fonctions parentales. Tant la parenté que la parentalité sont ainsi pensées, au plan légal, selon un principe exclusivement dual, puisque la majorité des auteurs des propositions de loi[60] ne conçoivent pas que plus de deux personnes puissent être détentrices de la filiation, ni non plus qu’elles exercent pleinement et conjointement l’autorité parentale. Les passages suivants, issus de la proposition de loi du N-VA, illustrent la complexité du raisonnement entourant la parenté sociale et ses ambivalences, tout au moins en apparence. Ainsi, d’un côté, les parlementaires valorisent la relation de la parentalité en tant que telle, qu’elle soit biologique ou non, en affirmant au début de leur texte que « plus que d'un lien biologique avec une personne déterminée, c'est d'un lien de confiance avec les adultes qu'un enfant a besoin[61] ». D’un autre côté, ils réduisent son importance par la suite face à l’existence d’un lien de filiation attribué au parent biologique. Toujours selon eux :

L'intérêt du parent biologique qui n'assume pas l'éducation effective de l'enfant doit être pris en compte. C'est ainsi que si ce dernier peut faire valoir que le manque de contacts avec son enfant ne peut lui être imputé ou qu'il existe une chance de renouer le lien avec son enfant, il ne sera pas donné suite à la demande de parenté sociale. La présente proposition ne vise en effet pas à faire en sorte que la relation éducationnelle effective prime systématiquement sur la filiation biologique. […] La parenté sociale est donc une parenté qui redonne à l'enfant une perspective d'un contact normal avec deux parents. Dans la mesure où l'enfant a une relation normale avec chacun des parents à l'égard desquels la filiation est établie, la parenté sociale est impossible. Cela nous paraît logique, étant donné que, par définition, une relation de fait née de l'éducation ne peut primer une relation de filiation légale[62].

Bref, cela signifie que si la parentalité peut être reconnue juridiquement pour remplacer ou compléter les fonctions parentales d’un parent légal absent ou manquant, les parlementaires veulent éviter que le parent social ne vienne amoindrir la représentation et la place de ce parent légal – d’autant plus s’il assume son rôle – à l’égard de l’enfant, mais aussi au sein de la société. Ils peuvent ainsi concéder qu’un parent social s’occupe de l’enfant dans les faits, mais veulent préserver symboliquement et légalement les parents envers qui est établie la filiation[63]. À cet égard, les normes parentales auxquelles renvoie implicitement l’argument de « l’intérêt de l’enfant » au sein des propositions de loi sont révélatrices de ces tensions entre lesquelles sont pris les parlementaires. En effet, d’une part, la norme juridique de la coparentalité, telle qu’édictée par la Convention de l’ONU, encourage la filiation biparentale des enfants et le maintien de relations suivies avec chacun d’eux, par exemple suite à une séparation. D’autre part, c’est également l’intérêt de l’enfant, comme nous l’avons vu précédemment, qui justifie la nécessité de reconnaître et de protéger ses liens avec la personne qui l’élève au quotidien. Il semble ainsi que la seule manière que les parlementaires aient trouvée pour concilier ces deux approches de l’intérêt de l’enfant est de n’autoriser la parenté sociale que lorsqu’elle se substitue à la parenté biologique, ce qui les empêche dès lors de reconnaître légalement des situations de pluriparentalité.

4.2. Éviter une filiation plurielle et monosexuée

La préoccupation des parlementaires concernant la filiation traduit également le souhait de conserver cette institution juridique inchangée dans ses principes essentiels, à savoir la bilinéarité et la différence des sexes. Si la première caractéristique fait l’unanimité, la seconde est par contre plus controversée et complexe.

Concernant tout d’abord la bilinéarité, rappelons que celle-ci correspond au fait que la filiation ne se transmet que par deux personnes, hormis dans les cas très rares d’adoption simple. Selon un principe exclusivement bilatéral, l’enfant ne peut être inscrit que dans deux lignées différentes et avoir au maximum deux parents à qui il est rattaché de manière équivalente. Parmi les propositions de loi relatives à la parenté sociale, on constate ainsi qu’aucune n’envisage la possibilité d’une filiation plurielle, c’est-à-dire qui serait établie envers plus de deux parents. Si Guy Swennen (SP.A) propose dans un de ses textes qu’un beau-parent puisse adopter l’enfant avec qui il vit et dont il s’occupe au quotidien, cela ne serait pourtant applicable que dans les situations où la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, donc pour les cas où il « manque » déjà un parent. Cette norme d’une filiation exclusivement biparentale, reflet du modèle culturel de la parenté occidentale (Fine, 2001; Ouellette, 1998), demeure donc très présente chez les parlementaires et ne semble pas faire l’objet d’une remise en question. Le souci de réaffirmer cette biparenté s’illustre en outre dans le fait que toutes les propositions de loi relatives à la parenté sociale n’ont aucune répercussion en termes de « grand-parenté » pour l’enfant. Elles sont en effet limitées au second degré, ce qui veut dire qu’elles ne concernent pas les parents du « parent social », pour ce qui est par exemple de la succession. Ainsi, alors que la parenté se pense au moins à travers trois générations, la parenté sociale ne dépasserait pas deux générations. Cette mesure révèle notamment la crainte que le « petit-enfant social » ne vienne concurrencer les autres petits-enfants. Plus généralement, elle permet d’éviter un trop grand rapprochement, voire un recoupement, entre la parenté sociale et la filiation, et rappelle l’importance des effets de cette dernière. Si l’on peut reconnaître certains liens parentaux « de fait » sur une génération, il ne s’agit pas de bouleverser l’ordre établi des générations ni le principe de bilinéarité.

Quant à la différence des sexes, il faut replacer le dossier de la parenté sociale dans son contexte d’apparition et le mettre en parallèle avec le débat relatif à l’adoption par des couples homosexuels pour saisir l’enjeu de ce principe et les nuances données aux arguments qu’il a suscités. En effet, en Belgique comme dans de nombreux pays occidentaux, la filiation repose sur le modèle de la reproduction biologique et sexuelle (Schneider, 1980). Elle est donc bisexuée par définition, ce qui signifie qu’elle ne peut être établie qu’à l’égard de deux personnes de sexe différent, sauf dans les cas où l’enfant n’a qu’un seul parent reconnu légalement. Ce modèle, qui s’est imposé depuis longtemps, a été bousculé lorsque sont apparues les premières revendications en faveur de l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels. À travers cette demande sociale et politique s’ouvrait ainsi la possibilité de considérer une filiation qui serait aussi monosexuée, c’est-à-dire qui pourrait être établie à l’égard de deux personnes de même sexe. Ce débat, qui émerge en Belgique à la fin des années 1990, a eu des répercussions directes sur le contenu des propositions relatives à la parenté sociale et a contribué pour une large part à entretenir ses ambiguïtés. Le projet de parenté sociale fait en effet écho à plusieurs enjeux distincts qui se renforcent en Belgique durant cette période : la volonté gouvernementale d’accélérer les réformes dans le domaine familial et celle de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Ainsi, d’un côté, la parenté sociale a été pensée pour reconnaître la place et l’investissement de certains beaux-parents en l’axant uniquement sur le lien de parentalité, mais d’un autre côté, elle a également servi de solution alternative à l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, et ceci, pour éviter de modifier la filiation en la rendant monosexuée. Certains parlementaires pensaient que cela aurait conduit à déstructurer l’enfant dans son identité. C’est pour ces raisons qu’une partie des propositions de loi, tout particulièrement celles déposées sous forme d’amendements en 2005 durant les débats relatifs à l’adoption, visaient avant tout à reconnaître légalement le « deuxième parent » ou « coparent » au sein d’un couple de même sexe élevant ensemble en enfant, mais sans passer par la filiation.

En avril 2006, l’adoption fut toutefois ouverte aux couples homosexuels. La filiation peut désormais être soit bisexuée, soit monosexuée, comme c’est le cas également dans un nombre croissant de pays occidentaux. Le critère de la différence des sexes n’est donc plus pertinent en ce qui concerne la filiation (sauf pour ce qui est de la présomption de paternité[64]). Or bien que la revendication pour la reconnaissance de la parenté homosexuelle ait abouti, il est intéressant de souligner que de nouvelles propositions de loi relatives à la parenté sociale ont continué à être déposées par la suite en Belgique. On constate ainsi que persiste la volonté de reconnaître la parentalité en tant que telle, pour les situations de beau-parentalité, qu’elle soit homo- ou hétérosexuelle.

Conclusion

À travers les différentes propositions de loi et amendements dont il a fait l’objet ces dernières années, le projet de parenté sociale apparaît comme une préoccupation récurrente au sein de la sphère parlementaire même après l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe. Si l’idée de créer un statut spécifique pour reconnaître le rôle parental joué par une tierce personne est particulièrement innovante, sa concrétisation sous forme de propositions de loi apparaît plus restrictive, voire ambivalente, concernant ses conséquences et son champ d’application. En effet, les avancées émises jusqu’à présent par la plupart des propositions de loi n’offrent qu’une reconnaissance très limitée des situations de pluriparentalité et des droits revenant à la « tierce personne » qui s’implique à l’égard d’un enfant dans ces circonstances. À l’exception des initiatives individuelles de deux parlementaires[65], la plupart de celles-ci restent pensées en termes binaires et ne permettent pas un véritable partage de l’autorité parentale entre plus de deux personnes.

Il se dégage ainsi des propositions de loi relatives à la parenté sociale un réagencement très particulier des normes parentales en droit où l’on perçoit le maintien de certains principes conventionnels à travers ces tentatives d’innovation légale. En effet, d’un côté, les parlementaires tentent non seulement de séparer l’autorité parentale de la filiation, mais aussi de dépasser la notion de différence des sexes dans les textes qu’ils ont déposés. D’un autre côté, bien qu’ils remettent en question la pertinence du lien biologique s’agissant de la parentalité en valorisant la « parenté de fait », c’est souvent pour mieux réaffirmer l’importance de celui-ci au sein de la filiation. Le biologique ne prime donc pas forcément sur le social pour la reconnaissance des fonctions parentales quotidiennes, mais bien pour l’identité juridique de l’enfant attribuée par la filiation. En outre, comme on l’a vu, les propositions de loi contribuent à perpétuer la norme de la bilatéralité parentale exclusive à travers la filiation et la parentalité, et ceci, même si parentalité et parenté ne doivent pas nécessairement être incarnées par les deux mêmes personnes. Une articulation particulière de la parenté et de la parentalité se construit par conséquent à travers l’idée de parenté sociale. Elle illustre la difficulté des parlementaires à concilier la norme de coparentalité visant à préserver la famille d’origine tout en reconnaissant l’investissement d’autres personnes qui s’occupent de l’enfant au quotidien. Pris entre différents repères normatifs, les parlementaires privilégient donc, comme je l’ai montré, une application du statut de parenté sociale selon une logique substitutive et duale.

S’il n’y a pas lieu ici de promouvoir ou de réprouver les mesures proposées en la matière, il faut toutefois relever l’aspect quelque peu paradoxal de ce constat par rapport à l’objectif avancé par leurs auteurs qui, rappelons-le, était de reconnaître les situations où une personne s’occupe de l’enfant de son conjoint au quotidien sans en être le parent biologique. Or dans la plupart de ces situations qui concernent généralement des familles recomposées, les deux parents légaux de l’enfant sont encore présents. Par conséquent, bien qu’existe la volonté de reconnaître les liens parentaux « de fait », il semble que celle-ci demeure de principe et peine à se concrétiser, puisque l’exercice de l’autorité parentale ainsi que la filiation restent maintenus à l’égard de deux personnes au maximum. Les limites posées par les parlementaires belges semblent traduire la difficulté de dépasser certaines normes et représentations sociales de la famille et de la parenté. Ainsi, la norme d’une parenté, mais aussi d’une parentalité, exclusivement biparentale a pris le dessus sur les représentations et les intentions exprimées par la plupart des parlementaires concernés.

Parties annexes

Annexes

Annexe I

Liste des partis politiques belges et de leur sigle

*Adapté de : Fiche no 17.01[66]

Annexe II

Liste des gouvernements depuis 1999

Adapté de : Fiche no 17.01[67]

Notes

-

[1]

Les propositions de loi concernées ont été déposées sous des appellations différentes, telles que « parenté sociale », « parentalité sociale », « coparentalité », etc., qui variaient selon le parti ou le contenu. Par souci de clarté, je les regrouperai de manière générique sous l’expression « parenté sociale » qui fut celle utilisée le plus souvent lors des débats parlementaires autour de ce dossier. Lorsque j’utilise l’expression « parenté sociale » dans cet article, je me réfère donc au projet juridique qui vise à reconnaître le lien de « parentalité » ou de « parenté quotidienne ».

-

[2]

Étant sous-entendu qu’elle n’en est pas non plus le parent adoptif.

-

[3]

Au Royaume-Uni, le Children Act de 1989 a créé la notion de “parental responsability” qui permet, sur la base de l’octroi préalable d’un “residence order”, d’accorder certains droits et obligations au beau-parent « gardien » ayant vécu au moins deux ans avec l’enfant de son ou sa partenaire (Edwards et al., 1999). Depuis quelques années, des possibilités de déléguer tout ou une partie de l’autorité parentale à une tierce personne voient également le jour aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi que dans certains États des États-Unis.

-

[4]

Notons néanmoins l’existence du statut de « parent de facto » aux États-Unis, bien que celui-ci demeure vague et soit facilement révocable (Mason et al., 2002).

-

[5]

En droit, la filiation est le lien juridique qui unit un enfant à son père et/ou sa mère. Ce lien de filiation est permanent (sauf si l’enfant fait ensuite l’objet d’une adoption) et s’accompagne d’un ensemble de droits et d’obligations des parents à l’égard de l’enfant, qui comportent également une certaine réciprocité.

-

[6]

Après 2006, le dossier a été inscrit plusieurs fois à l’agenda parlementaire, mais sans qu’il n’y ait véritablement de discussions spécifiques sur la parenté sociale et les propositions de loi qui y sont reliées.

-

[7]

Voir la liste des partis politiques belges à la fin de l’article.

-

[8]

Au sein d’un parti, plusieurs propositions de loi ont parfois été déposées par des parlementaires différents, à la Chambre et au Sénat, ou sous des gouvernements successifs. Généralement, elles ne comportaient pas de différences significatives relativement à la question dont je traiterai dans cet article. Lorsqu’une distinction entre les auteurs ou les propositions de loi était nécessaire, je l’ai indiquée dans le texte, à l’instar des différents textes déposés par Guy Swennen.

-

[9]

Pour plus de précisions sur les propositions de loi citées, le lecteur pourra se reporter aux références en note de bas de page.

-

[10]

Je ne me centrerai dès lors pas sur les arguments qui se révèlent moins pertinents pour la question traitée dans cet article, tels que l’enjeu de « l’intérêt de l’enfant ». Celui-ci sera plutôt abordé indirectement dans différentes parties de l’article. Pour de plus amples développements sur ces enjeux, voir Herbrand (2008).

-

[11]

Swennen Guy (SP.A), Proposition de loi du 16 février 2007 instaurant des dispositions de base en matière de parenté sociale, Sénat, Doc. parl. 51-2924, p. 3.

-

[12]

Verherstraeten Servais, Vandeurzen Jo, Van Parys Tony, Van der Auwera Liesbeth (CD&V), Proposition de loi du 6 novembre 2003 complétant le Code civil par des dispositions relatives à la parenté sociale, Chambre, Doc. parl. 51-0393, p. 4.

-

[13]

Idem.

-

[14]

Verherstraeten Servais et al. (CD&V), Doc. parl. 51-0393, p. 3.

-

[15]

Notons toutefois que le Parti démocrate-chrétien flamand (CD&V) et le Parti socialiste francophone (PS) utilisent davantage la notion de parenté « sociale » pour la distinguer plus largement de la parenté légale, puisqu’ils considèrent que le statut de parenté sociale serait également accessible à certains membres de la famille de l’enfant qui lui sont directement apparentés.

-

[16]

Les parlementaires s’appuient notamment sur un arrêt rendu par la Cour d’arbitrage en octobre 2003 qui estimait qu’il appartenait au législateur de « préciser sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procédure l’autorité parentale pourrait, dans l’intérêt de l’enfant, être étendue à d’autres personnes qui n’ont pas de lien de filiation avec lui » (Cour d’arbitrage, Arrêt n°134/2003 du 8 octobre 2003, p. 4-6).

-

[17]

Article 375bis, inséré par la loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Moniteur Belge, publié le 24 mai.

-

[18]

Parti politique flamand qui fut étroitement lié au Parti démocrate-chrétien flamand (CD&V) pendant quelques années.

-

[19]

Bourgeois Geert, De Groote Patrick (N-VA), Proposition de loi du 16 février 2004 introduisant la parenté sociale dans le Code civil, Chambre, Doc. parl. 51-0815, p. 4.

-

[20]

Grauwels Kristien (Agalev-Ecolo), Proposition de loi du 7 août 2002 autorisant l’exercice d’une autorité parentale désirée par le partenaire ou le cohabitant du parent, Chambre, Doc. parl. 50-2004, p. 4.

-

[21]

Verherstraeten Servais et al. (CD&V), Doc. parl. 51-0393, p. 4.

-

[22]

Entretien réalisé avec Servais Verherstraeten le 14 février 2007.

-

[23]

Cheffert Jean-Marie et consorts (MR), Amendements n°10-15, Sénat, Doc. parl. 3-1460/3, p. 4.

-

[24]

Je reviendrai plus loin sur les tensions et les ambivalences que soulève cette notion d’« intérêt de l’enfant » lorsqu’elle s’applique à des situations de pluriparentalité.

-

[25]

Swennen Guy (SP.A), Doc. parl. 51-2924, p. 3.

-

[26]

Grauwels Kristien (Agalev-Ecolo), Doc. parl. 50-2004, p. 3 (mise en italique ajoutée).

-

[27]

Verherstraeten Servais, et al.,Doc. parl. 50-1604, p. 4.

-

[28]

Dorzée Hughes, « Beau-père à temps plein », Le Soir, vendredi 15 décembre 2006, p. 10.

-

[29]

Swennen Guy (SP.A), Doc. parl. 51-2924.

-

[30]

Grauwels Kristien (Agalev-Ecolo), Doc. parl. 50-2004, p. 3.

-

[31]

On retrouve notamment cette préoccupation dans les récentes propositions de loi visant à permettre un « accouchement discret » en Belgique, l’accouchement sous X n’existant pas.

-

[32]

Swennen Guy (SP.A), Proposition de loi du 16 février 2007 instaurant des dispositions de base en matière de parenté sociale, Chambre, Doc. parl. 51-2924, p. 5.

-

[33]

Depuis la loi du 13 avril 1995, ceux-ci continuent à l’exercer conjointement même après une séparation ou un divorce, sauf décision contraire du juge.

-

[34]

En cas de circonstances graves, un parent peut être déchu de l’autorité parentale.

-

[35]

Grauwels Kristien (Agalev-Ecolo), Doc. parl. 50-2004, p. 6.

-

[36]

Des disparités importantes persistent dans les processus de « recomposition familiale » selon les milieux socioéconomiques. Les travaux de Didier Le Gall et Claude Martin ont ainsi montré que la « recomposition familiale » a tendance à se réaliser selon une logique substitutive pour les milieux peu favorisés, alors qu’elle se déploie davantage selon une logique de pérennité dans les milieux mieux dotés culturellement et économiquement. Dans ceux-ci, le beau-parent vient s’ajouter aux parents en se créant un rôle et une place nouvelle.

-

[37]

Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant, Moniteur Belge, publiée le 4 septembre 2006.

-

[38]

Verherstraeten et al. (CD&V), Doc. parl. 50-1604, p. 5 et 7.

-

[39]

Entretien du 3 avril 2007.

-

[40]

Nyssens Clothilde (CDH), Proposition de loi du 30 septembre 2005 introduisant la parentalité sociale dans le Code civil, Sénat, Doc. parl. 3-1369, p. 4.

-

[41]

Entretien du 14 février 2007.

-

[42]

Entretien du 3 avril 2007 avec Marie-José Laloy (PS).

-

[43]

Extrait issu de l’entretien du 1er mars 2007.

-

[44]

Grauwels Kristien (Agalev-Ecolo), Doc. parl. 50-2004, p. 12 (mise en gras ajoutée).

-

[45]

Swennen Guy (SP.A), Proposition de loi du 16 février 2007 instaurant l’acte légal de parenté sociale, Chambre, Doc. parl. 51-2926 (mise en gras ajoutée).

-

[46]

Idem.

-

[47]

Laloy Marie-José (PS), Proposition de loi du 22 novembre 2006 relative à la parenté sociale, Sénat, Doc. parl. 3-1934, p. 2.

-

[48]

Swennen Guy (SP.A), Doc. parl. 51-2926, p. 4.

-

[49]

Idem.

-

[50]

Extrait issu de l’entretien réalisé avec Servais Verherstraeten le 14 février 2007.

-

[51]

Swennen Guy (SP.A), op.cit., Doc. parl. 51-2926.

-

[52]

C’est-à-dire établie à l’égard de plusieurs personnes.

-

[53]

C’est-à-dire établie à l’égard de deux personnes de même sexe.

-

[54]

Wathelet Melchior (CDH), Doc. parl. 51-1958, p. 4.

-

[55]

Van Weert Els, Van Hoorebeke Karel (VU&ID), Doc. parl. 50-1066, p. 3.

-

[56]

Nyssens Clotilde (CDH), Doc. parl. 3-1369, p. 7.

-

[57]

Bien qu’il soit pourtant le seul à avoir envisagé qu’un lien de filiation puisse être établi à l’égard du parent social par sa proposition d’« autorégulation ».

-

[58]

Swennen Guy (SP.A), Doc. parl. 51-2926, p. 9.

-

[59]

Lorsque les auteurs des propositions de loi relatives à la parenté sociale désignent les détenteurs de la filiation, ils l’associent très souvent à la parenté biologique et évoquent rarement que celle-ci puisse par exemple être adoptive.

-

[60]

À l’exception de Kristien Grauwels et de Guy Swennen, comme nous l’avons vu précédemment.

-

[61]

Bourgeois Geert, De Groote Patrick (N-VA), Doc. parl. 51-0815, p. 4.

-

[62]

Idem, p. 6-7 (mise en gras ajoutée).

-

[63]

Cette préoccupation apparaît d’ailleurs dans la volonté de maintenir le nom de famille initial de l’enfant.

-

[64]

Voir Herbrand (à paraître).

-

[65]

Kristien Grauwels (Agalev) ou Guy Swennen (SP.A), dont les propositions de loi illustrent un souhait prononcé de renouveler certaines dispositions et institutions juridiques, voire la terminologie qui s’y rapporte.

-

[66]

Chambre des représentants de Belgique, « Les gouvernements belges : un aperçu historique », fiche no 17.01 (01.02.2009), consultable en ligne. http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_17_01.pdf.

-

[67]