Résumés

Résumé

Cette analyse explique la conformité du Congrès américain à la politique de sécurité nationale de George W. Bush entre 2001 et 2005. Nous définissons la conformité comme une situation où les représentants et les sénateurs se rallient aux propositions du président, sans véritablement les questionner, débattre ou modifier. Selon une approche alliant les niveaux d’analyse systémique, national et individuel, nous expliquons ce phénomène en vertu de trois facteurs : a)l’existence dans l’environnement international du terrorisme transnational et le sentiment des législateurs que cela menace grandement les Américains (facteur systémique) ; b) la forte popularité de George W. Bush auprès des électeurs américains (facteur national) ; et c) la convergence entre les valeurs des membres clés du Congrès et celles des membres de l’administration Bush (facteur individuel).

Abstract

This paper explains congressional compliance with George W. Bush’s national security policy between 2001 and 2005. We define congressional compliance as a situation where congressmen and senators rally around presidential propositions, without substantially questioning, debating or modifying them. Using a multi-level approach, we combine three variables (one systemic, one national and one individual) to explain congressional compliance : a) the existence in the world of international terrorism and the tendency of members of Congress to see us national security endangered by this phenomenon (systemic factor) ; b) George W. Bush’s high approval ratings in the United States (national factor) ; and c) the convergence between the values of key congressional leaders and those of the Bush administration (individual factor).

Corps de l’article

President Bush excelled immediately after [9/11] I felt empathy for this new young president, faced with such a calamity only eight months into his first term

Le sénateur Robert C. Byrd[1]

I wanted to see George Bush rise as well. Our differences, I can honestly say,were obliterated when that first airplane hit the first tower that morning

Le sénateur Tom Daschle[2]

Aux États-Unis, la Constitution américaine invite le Congrès et la présidence à se disputer le privilège de diriger la politique étrangère[3]. Or, le Congrès ne mène pas toujours cette « concurrence » avec la même détermination. Entre 1995 et 2001, les 104e, 105e et 106e Congrès ont fait preuve de résistance face à la politique de sécurité nationale[4] de Bill Clinton : les législateurs américains ont questionné, modifié ou rejeté plusieurs projets de la Maison-Blanche, comme l’augmentation du financement américain des activités onusiennes[5]. Au contraire, entre 2001 et 2005, les 107e et 108e Congrès se sont conformés à la politique de sécurité de George W. Bush. Les individus au Capitole se sont ralliés à la plupart des propositions du président et ont à peine débattu, questionné ou modifié des projets comme l’intervention en Afghanistan, l’augmentation des budgets militaires, la doctrine d’attaque préventive et la guerre en Irak.

Comment expliquer la conformité du Congrès à la politique de sécurité de Bush entre 2001 et 2005. Notre objectif est d’élaborer un cadre théorique pour contribuer à ce débat. À notre avis, la littérature n’a pas suffisamment exploré les mérites d’une interprétation combinant les niveaux d’analyse systémique, national et individuel pour comprendre le phénomène[6]. Cela semble pourtant un passage obligé si l’on veut tenir compte des différentes catégories de facteurs qui ont un impact sur le rôle du Congrès en politique extérieure. En effet, les décisions prises au Capitole sont influencées à la fois par les évolutions internationales (hostilité d’un État à l’endroit des États-Unis, tensions régionales et ethniques, etc.), les paramètres nationaux (Congrès et présidence contrôlés par des partis politiques différents, hostilité de l’opinion publique envers le président, etc.) et les traits personnels des législateurs (allégeance partisane, idéologie, etc.[7]).

À partir de cette approche, nous lierons la conformité du Congrès à la politique de sécurité de Bush aux trois facteurs suivants : a) l’existence dans l’environnement international du terrorisme transnational et le sentiment des législateurs que ce phénomène menace grandement les Américains (facteur systémique) ; b) la forte popularité de George W. Bush auprès des électeurs américains (facteur national) ; et c) la convergence entre les valeurs des membres clés du Congrès et celles des membres de l’administration à la Maison-Blanche (facteur individuel).

I – Le ralliement du Congrès autour de la politique de sécurité de Bush

Durant le premier mandat de George W. Bush, le Congrès s’est constamment conformé aux décisions de la Maison-Blanche en politique de sécurité[8]. Le premier exemple de cette réalité a trait à l’intervention militaire en Afghanistan débutée en octobre 2001. À peine un jour après les attaques du 11 septembre, la Maison-Blanche a demandé au Congrès de voter une résolution pour autoriser Bush à mener une intervention militaire en Afghanistan. Dans le but d’accélérer le processus d’écriture et d’adoption de la résolution, la Maison-Blanche a insisté pour limiter le temps et l’ampleur des débats au Congrès sur le projet. La résolution a donc surtout été préparée lors de réunions à portes fermées entre quelques représentants de l’administration Bush et les leaders parlementaires du Congrès, dont Tom Daschle, alors leader démocrate au Sénat[9]. Fervent critique des politiques de Bush avant le 11 septembre[10], Daschle se disait désormais prêt à appuyer le président républicain pour mener la lutte contre le terrorisme. Selon les termes du sénateur du Dakota du Sud : « Nous voulons que le président sache […] qu’il peut compter sur nous. Nous considérerons les initiatives présidentielles avec rapidité[11]. »

Devant cette volonté du leadership du Congrès de soutenir les initiatives de Bush, les autres sénateurs et représentants ont peu lésiné sur l’ampleur des pouvoirs offerts à la Maison-Blanche pour répondre aux attaques du 11 septembre. Par un vote presque unanime de 98-0 au Sénat et de 420-1[12] à la Chambre, le Congrès a autorisé Bush à « recourir à tous les moyens et la force nécessaires pour prévenir de nouvelles attaques terroristes contre les États-Unis, et pour punir les individus qui ont planifié, autorisé, commis ou permis les attentats du 11 septembre, en plus des États qui ont abrité les responsables de ceux-ci[13] ». Comme on le remarque, la résolution ne précisait pas la cible de la réponse militaire, une omission qui, pour des auteurs comme Richard Grimmett, était une première dans l’histoire des États-Unis[14] et témoigne de l’énorme latitude que le Sénat et la Chambre voulaient offrir au président. Selon Barbara Sinclair, ultimement, l’un des seuls épisodes de résistance des législateurs aux propositions de la Maison-Blanche pour déclencher la guerre en Afghanistan a porté sur l’idée « d’attaques préventives » (preemption) que Bush voulait inclure dans la résolution S.J.Res. 23 au départ[15]. Selon la Maison-Blanche, le 11 septembre donnait le droit aux États-Unis de se défendre contre leurs « ennemis » avec tous les moyens disponibles, même s’il demeurait une incertitude quant au lien de ceux-ci avec le terrorisme. Ainsi, dès septembre 2001, la doctrine « d’attaques préventives » (preemption) – finalement élaborée par Bush un an plus tard dans le document de Stratégie de sécurité nationale – était projetée à l’avant-scène du débat sur la politique de sécurité. La première version de la S.J.Res.23 ne faisait aucun doute sur la volonté de Bush d’attaquer non seulement les responsables du 11 septembre, mais également, selon la logique des attaques préventives, « quiconque envisagerait ou planifierait des attaques terroristes ou encore une agression militaire contre les États-Unis à l’avenir[16] ». Selon les termes alors proposés par la Maison-Blanche :

[…] le président est autorisé à utiliser tous les moyens et la force nécessaires contre les nations, organisations ou personnes qui, selon lui, ont planifié, autorisé, abrité, commis ou facilité la planification et/ou le commandement des attaques du 11 septembre 2001, et à dissuader et prévenir (pre-empt) tout nouvel acte de terrorisme ou d’agression contre les États-Unis[17].

Dans la version de la S.J.Res.23 finalement adoptée par le Congrès, la partie en caractère gras de ce texte (« et à dissuader et prévenir […] ») a été abandonnée. En voyant de tels mots dans le premier jet de la résolution, quelques législateurs, notamment les démocrates Tom Daschle et Dick Gephardt, avaient réagi négativement. C’est pourquoi, le 13 septembre 2001, Daschle avait affirmé ceci entourant les négociations entre le Congrès et la présidence sur la S.J.Res.23 : « Que nous trouvions une solution ou non est une question à laquelle nous ne pouvons répondre pour l’instant. Les membres des deux partis veulent être prudents quant aux mots qu’ils incluront dans cette résolution[18]. »

En dépit de l’attitude prudente de Daschle[19], la Maison-Blanche s’est quand même vu offrir de vastes pouvoirs par le Capitole pour entamer la guerre contre le terrorisme. Comme l’explique Ryan Hendrickson, avec la S.J.Res.23, Bush pouvait, en principe, élargir la campagne en Afghanistan à d’autres théâtres d’opérations, car le Congrès lui avait donné l’occasion d’interpréter la résolution comme une permission d’intervenir militairement contre « tous les individus et nations » liés de près ou de loin au 11 septembre, et ce sans consulter à nouveau les représentants et les sénateurs[20].

Un deuxième exemple de l’alignement du Congrès sur la politique de sécurité de Bush porte sur le processus budgétaire. Durant son premier mandat, Bush a sans cesse exprimé sa volonté d’augmenter les budgets militaires des États-Unis pour protéger les Américains contre le terrorisme[21]. Ce fut le cas une première fois le 23 janvier 2002, lorsque le président a acheminé sa demande budgétaire pour la défense pour l’année fiscale 2003 : 378 milliards de dollars[22]. Ceci signifiait une augmentation de 48 milliards de dollars par rapport au budget militaire précédent. Pour les années fiscales 2004 et 2005, Bush a réitéré ses demandes au Congrès. Ses budgets prévoyaient respectivement des dépenses totales de 379 et 400 milliards de dollars[23].

Au Congrès, l’expertise sur les dépenses militaires s’est considérablement accrue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale[24]. Durant les années 1950, seulement les présidents de quelques commissions et sous-commissions clés, comme la sous-commission de la Chambre sur l’Allocation des fonds pour la Défense (House Defense Appropriations Subcommittee), possédaient les connaissances nécessaires pour défier les propositions présidentielles en matière de dépenses militaires. Aujourd’hui, avec l’avènement des hautes technologies et l’accroissement du nombre d’assistants (staff aides) à la disposition des sénateurs et des représentants[25], ceux-ci peuvent obtenir beaucoup plus facilement et rapidement qu’autrefois l’information indispensable pour critiquer les propositions budgétaires de la Maison-Blanche. Certes, les membres des commissions du Congrès sur les Forces armées et sur les Allocations budgétaires demeurent les principaux acteurs et protagonistes de l’approbation des budgets de défense du président. Toutefois, la prolifération des « législateurs spécialistes » sur les questions de défense multiplie la variété de points de vue sur les systèmes d’armements et les missions que les États-Unis doivent privilégier en matière de défense. Par exemple, durant les présidences de George H.W. Bush et de Bill Clinton, la Chambre et le Sénat ont livré de chaudes luttes budgétaires à la Maison-Blanche, en amendant et en modifiant les budgets de défense[26]. Durant le premier mandat de George W. Bush, de telles luttes ont cependant cessé. Quoique les représentants et les sénateurs ont apporté des modifications aux budgets de défense du président, celles-ci ont été beaucoup plus modestes que sous Bush père ou Clinton.

Le cas du budget militaire pour l’année fiscale 2005 est très révélateur à cet égard. Comme l’indique Dan Morgan, les législateurs ont accepté la plupart des propositions du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld de moderniser les forces armées pour les rendre plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme[27]. À titre indicatif, 78 milliards de dollars sont consentis à l’achat de nouvelles armes, comme des avions sans pilote du type Predator[28] et un destroyer capable d’échapper aux radars, le modèle DD(X)[29]. En outre, le budget de défense prévoit des dépenses de 10 milliards de dollars pour mettre en oeuvre le développement du bouclier antimissile, un objectif cher au président Bush, mais critiqué massivement par les démocrates au Congrès avant le 11 septembre[30].

Dans un contexte économique difficile et où, particulièrement, le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a atteint le chiffre record de 412 milliards de dollars en 2004[31], on peut se demander pourquoi les membres du Congrès, surtout les conservateurs fiscaux de la Chambre, n’ont pas davantage critiqué les demandes de Bush relatives aux dépenses militaires pour les années fiscales 2003, 2004 et 2005. Il est vrai que Bush n’a pas toujours obtenu exactement ce qu’il voulait en cette matière. Par exemple, dans le budget de défense pour l’année fiscale 2005, la Maison-Blanche s’est seulement vu offrir 25 milliards de dollars supplémentaires pour les opérations en Irak et en Afghanistan, soit la moitié moins que ce que les experts convoqués aux audiences à la Chambre et au Sénat estimaient nécessaire de dépenser pour poursuivre ces missions[32]. Toutefois, sur la majorité des autres aspects du budget, la tendance des législateurs a été d’accepter sans réelles conditions les demandes présidentielles.

Un troisième exemple de la conformité du Congrès à la politique de Bush concerne la publication par la Maison-Blanche, en septembre 2002, de la Stratégie de sécurité nationale des États-Unis (ssn)[33]. La ssn est un document préparé périodiquement par le cabinet présidentiel pour informer les membres du Congrès de ses orientations pour assurer la sécurité nationale. Première ssn publiée après le 11 septembre 2001, celle de septembre 2002 contient une idée relativement nouvelle concernant l’utilisation de la force par les États-Unis. Selon l’administration Bush, le 11 septembre donne le droit au gouvernement américain de mener des interventions militaires dites préventives pour lutter contre le terrorisme. Cette doctrine consiste à recourir aux forces armées pour attaquer un acteur des relations internationales qui pourrait poser à l’avenir une menace à la sécurité[34]. Elle a été décrite une première fois par Bush dans son discours à West Point de juin 2002. Selon le président : « Si nous attendons que les menaces se concrétisent, nous aurons attendu trop longtemps. […] Notre sécurité exige que les Américains soient prévoyants et déterminés, et prêts à adopter des mesures préventives pour défendre notre liberté et nos vies[35]. »

Dans la ssn, la Maison-Blanche indique donc que les États-Unis doivent, lorsque nécessaire, prendre des actions anticipées pour se protéger contre leurs adversaires, même si l’incertitude demeure quant au lieu et au moment de l’attaque ennemie[36]. Selon Bush, la dissuasion ne fonctionne pas avec les terroristes et les dictateurs des États voyous pratiquant la prolifération des armes de destruction massive (Irak, Iran, Corée du Nord, etc.). Ceux-ci sont irrationnels et n’hésiteront pas à attaquer les États-Unis, même si leur puissance est infiniment plus petite que la puissance américaine. Dans ce contexte, la ssn propose d’identifier et de prévenir les actes hostiles des adversaires[37].

Depuis la publication de la ssn, l’idée d’attaques préventives a fait l’objet de vives critiques aux États-Unis et à travers le monde[38]. À titre indicatif, dans la communauté universitaire américaine, Stanley Hoffmann et John Mearsheimer ont respectivement affirmé que « la politique étrangère américaine a été capturée par un petit groupe de faucons qui, frustrés en 1991, est maintenant décidé à changer les mauvais régimes[39] », et que « […] l’Administration Bush devrait diminuer le ton de sa rhétorique concernant la guerre préventive, car une telle politique aliène les alliés, promeut la prolifération nucléaire et fait généralement en sorte que les États sont moins enclins à coopérer avec les États-Unis[40] ».

Au Congrès toutefois, la ssn a suscité peu de commentaires négatifs de la part des représentants et des sénateurs. Certes, quelques législateurs ont imité Hoffmann et Mearsheimer en questionnant les bienfaits des attaques préventives. Ce fut notamment le cas du sénateur Edward Kennedy (Dém., Massachusetts) qui, en octobre 2002, écrivait ceci : « La doctrine de Bush est un appel à l’impérialisme américain que les autres nations ne peuvent et ne devraient pas accepter. C’est l’antithèse de tout ce que l’Amérique a accompli au sein du système international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale[41]. » Hormis cette virulente critique et d’autres comme celles du sénateur démocrate Robert Byrd (Virginie occidentale), qui a affirmé que la doctrine d’attaques préventives menace de déstabiliser le système international et de susciter davantage d’antiaméricanisme à travers le monde[42], la majorité des membres du Capitole a accepté le contenu et les principes de la ssn, sans véritable résistance ou questionnement. Par exemple, à la Chambre des représentants, lorsque la démocrate Barbara Lee (Californie) et vingt-six autres représentants ont introduit, en mars 2003, une résolution désavouant la doctrine d’attaques préventives (Disavowing the doctrine of preemption[43]), le message n’a pas fait boule de neige auprès des quelque 400 autres membres de la Chambre, qui sont demeurés relativement muets face à la stratégie globale de Bush. De la même façon, en novembre 2003, lorsque le représentant John Larson (Dém., Connecticut) a introduit une résolution pour établir une commission du Congrès pour superviser l’application de la doctrine d’attaques préventives To establish the Commission on Preemptive Foreign Policy and Military Planning[44], les membres des commissions de la Chambre sur les relations internationales et sur les Forces armées n’ont pas eu la volonté politique de faire avancer le projet.

Le dernier exemple de la conformité du Congrès à la politique de sécurité de Bush a concerné la guerre en Irak[45]. En octobre 2002, le Capitole a voté une résolution autorisant Bush à renverser le régime de Saddam Hussein par la force. Selon Bryan Marshall, jamais les législateurs n’avaient donné autant de latitude à un président pour mener une guerre depuis l’adoption de la Résolution du Golfe du Tonkin en 1964[46], laquelle avait autorisé le président Johnson à « prendre les mesures nécessaires pour repousser toute nouvelle attaque [nord-vietnamienne] contre les forces américaines[47] ». Les termes utilisés dans la Résolution pour l’intervention en Irak ne sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux de la Résolution du Golfe du Tonkin. Les représentants et les sénateurs ont octroyé à Bush un blanc-seing, c’est-à-dire le pouvoir « d’utiliser les forces armées des États-Unis comme il le croit nécessaire et approprié, ce dans le but de : 1) défendre la sécurité nationale contre la menace irakienne ; et 2) appliquer toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’onu ayant rapport à l’Irak[48] ».

À la Chambre des représentants et au Sénat, les législateurs ont commencé à discuter de l’imminence d’une intervention en Irak en juin 2002, lorsque Bush a affirmé dans son discours à West Point que les Américains devaient se tenir prêts à mener une « action préventive » en Irak[49]. La Commission sénatoriale sur les relations extérieures a tenu ses premières audiences sur la question fin juillet. Des spécialistes sur l’Irak, dont le réputé chercheur Anthony Cordesman du Center for Strategic and International Studies (csis), ont alors été invités à présenter aux membres de la commission sénatoriale leurs idées sur la nécessité de la guerre[50]. Durant les semaines suivantes, plusieurs représentants et sénateurs, surtout du parti démocrate, ont estimé et déclaré que Bush ne pouvait pas, en vertu de la Loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, renverser Saddam Hussein par la force sans une autorisation préalable du Congrès. Ce fut par exemple le cas des sénateurs Paul Welstone (Dém., Minnesota) et Russ Feingold (Dém., Wisconsin)[51]. Devant cette situation, la Maison-Blanche a acheminé au Capitole une première version de la Résolution pour l’intervention en Irak[52]. Celle finalement adoptée par les législateurs, la H.J. Res. 114, a été très peu modifiée par rapport au texte initial.

Le 10 octobre 2002, lors du vote à la Chambre des représentants sur la H.J. Res. 114, les républicains comptaient 223 sièges à cette chambre et les démocrates 208. Bush devait donc recevoir l’appui de presque tous les représentants républicains pour que son projet soit accepté. C’est finalement ce qui s’est produit, car seulement six républicains ont rejeté la résolution. Du côté démocrate, le parti a été très divisé alors que 126 ont voté pour et 81 contre[53].

Le lendemain, le parti démocrate a également été très divisé au Sénat : vingt-neuf de ses membres se sont joints aux républicains pour voter en faveur de la H.J. Res. 114. Par exemple, John Kerry (Massachusetts), John Edwards (Caroline du Nord) et Harry Reid (Nevada) ont imité leur leader, Tom Daschle (Dakota du Sud), et ont appuyé le projet d’invasion en Irak. Le résultat en fut très positif pour Bush qui, grâce aux démocrates, a obtenu la faveur de 77 sénateurs sur 100 pour renverser Saddam Hussein. Parmi les vingt-trois sénateurs s’opposant à Bush, on comptait seulement un républicain, le modéré Lincoln Chafee (Rhode Island). Les autres étaient des démocrates dont les critiques, parfois virulentes, ont été écrasées sous le poids des accords bipartisans pour en finir avec Hussein. Lors d’une audience tenue les 25 et 26 septembre 2002 par exemple, Russ Feingold a qualifié la politique de Bush ainsi : « les propositions de la Maison-Blanche sont d’une qualité douteuse. Le message est confus, la vision est floue, les certitudes sont faciles[54] ». De son côté, Robert Byrd (Virginie occidentale) a dénoncé la volonté de Bush d’intervenir rapidement en Irak, et de faire fi des devoirs du Congrès de débattre la guerre avant de l’avaliser. Selon les termes de Byrd : « le Congrès est rué, pressé, importuné et on le force à donner un blanc-seing au président[55] ». Le Congrès a-t-il finalement donné un blanc-seing à Bush en l’autorisant, dès octobre 2002, à renverser le régime de Saddam Hussein ? C’est ce que croient, entre autres, James Lindsay et Ivo Daalder[56]. Ainsi, le cas de l’intervention en Irak traduit bien l’alignement du Congrès sur la politique de sécurité de Bush : la majorité des représentants et des sénateurs, républicains et démocrates, ont accepté les propositions de la Maison-Blanche en les débattant à peine. En novembre 2003, le Congrès a poursuivi sur cette voie lorsqu’il a approuvé de nouvelles dépenses de 87 milliards de dollars pour la reconstruction de l’Irak, sans remettre en cause les arguments de Bush pour justifier la guerre, à savoir que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et entretenait des liens avec Al-Qaïda[57]. Il a fallu attendre la campagne présidentielle de 2004, le rapport de la Commission sur le 11 septembre[58] et celui de Charles Duelfer[59], chef des inspections américaines en Irak, pour voir de réelles critiques émerger à la Chambre des représentants et au Sénat sur ce plan. Par exemple, John Kerry n’a pas hésité à affirmer dans les débats présidentiels l’opposant à Bush que la Maison-Blanche avait trompé les Américains sur la question des armes de destruction massive en Irak.

II – Les approches de la conformité du Congrès en politique de sécurité

Selon des auteurs comme Ralph Carter, James McCormick et Eugene Wittkopf, comme tous les décideurs politiques, les législateurs américains réagissent à un nombre incalculable de stimuli[60]. Toutefois, partant d’une perspective macroscopique et allant vers une perspective microscopique, on peut concevoir l’existence de trois catégories de facteurs pour expliquer la conformité du Congrès en matière de sécurité[61] :

Les facteurs systémiques. Puisque les États-Unis ont des intérêts aux quatre coins du globe, les législateurs américains sont très sensibles aux événements qui se produisent au sein du système international. Une catastrophe humanitaire au Rwanda, un conflit interne en Colombie ou encore l’émergence d’un nouveau compétiteur militaire comme la Chine sont autant de réalités qui modèlent les opinions des législateurs au sujet de l’action internationale des États-Unis. Ces événements créent parfois des tensions entre le Congrès et le président. Par exemple, durant les années 1990, l’attitude de plusieurs législateurs envers la Chine a été très différente de celle de l’administration de Bill Clinton. Pour Clinton, l’engagement du gouvernement américain auprès du parti communiste chinois (pcc) pour l’encourager à libéraliser l’économie chinoise devait permettre, à terme, une plus grande démocratisation et un meilleur respect des droits humains en Chine[62]. Toutefois, une telle position, qualifiée de modérée, était rejetée à la fois par les libéraux et les conservateurs au Congrès. D’une part, les libéraux, comme le sénateur Paul Welstone (Dém., Minnesota), estimaient que le respect des droits humains devait être la priorité des relations sino-américaines, et que les États-Unis devaient refuser de commercer avec la Chine si le pcc continuait à restreindre les libertés des Chinois. D’autre part, les conservateurs, à l’instar du sénateur Fred Thompson (Rép., Tennessee), percevaient la Chine comme une puissance militaire montante susceptible de menacer l’hégémon américain. Suivant cette réalité, les conservateurs ont mis en doute la politique de Clinton, car selon eux, commercer avec la Chine permettait à ce pays de développer son économie et, ultimement, de reconvertir sa puissance économique en puissance militaire[63].

Les facteurs nationaux. Le Congrès est une institution politique évoluant dans un contexte politique particulier, celui des États-Unis et de Washington, dc. Ainsi, l’attitude des législateurs face à la politique de sécurité américaine est influencée par les liens que le Congrès entretient avec divers acteurs nationaux (président, médias, lobbies, opinion publique, etc.). En outre, les règles de fonctionnement propres au système politique américain (temps illimité des débats au Sénat, séparation des pouvoirs entre le Congrès et la présidence, élections au Congrès à tous les deux ans, etc.) délimitent le champ d’action des législateurs dans le processus de décision en politique extérieure. Par exemple, les représentants en campagne électorale auront tendance à s’aligner sur la politique du président si cela peut les aider à gagner l’appui des électeurs.

Les facteurs individuels. Le Congrès est un regroupement de 535 individus (435 représentants et 100 sénateurs) avec des valeurs, idées et intérêts particuliers concernant les enjeux de sécurité. Des facteurs comme l’allégeance partisane et l’idéologie des législateurs sont donc cruciaux pour expliquer le rôle du Congrès dans le domaine de la sécurité. Plus particulièrement, les représentants et les sénateurs dont les actions ont le plus grand impact sur la politique extérieure sont les présidents et les membres des dix commissions suivantes[64] : du Sénat sur les Relations extérieures[65] ; de la Chambre sur les Relations internationales[66] ; et des deux chambres sur les Forces armées[67] ; les Allocations budgétaires[68] ; le Renseignement[69] ; et la Sécurité du territoire national[70]. En outre, les leaders des partis au Congrès, notamment les leaders de la majorité de la Chambre et du Sénat ainsi que le speaker de la Chambre, figurent parmi les principaux acteurs de la politique extérieure des États-Unis. À titre indicatif, ils ont pour mission de promouvoir les positions de leur parti sur des enjeux comme la lutte contre le terrorisme et les dépenses militaires.

Dans la littérature spécialisée, plusieurs approches théoriques ne permettent pas de combiner les facteurs systémiques, nationaux et individuels pour étudier le rôle du Congrès en politique de sécurité. Par exemple, Ryan Hendrickson recourt uniquement à des facteurs nationaux et individuels pour expliquer la conformité du Congrès à la politique de Bill Clinton (tab. 1)[71]. Ainsi, il est plus ou moins important pour Hendrickson de se pencher sur l’évolution des relations internationales pour comprendre le comportement des législateurs. Pour leur part, James Lindsay[72] et Marie Henehan[73] se concentrent seulement sur des variables systémiques et nationales dans leurs analyses (voir tab. 1). Pour eux, il n’est donc pas essentiel de s’intéresser aux croyances, valeurs et visions du monde des législateurs pour expliquer la conformité du Congrès.

Tableau 1

Trois approches de la conformité du Congrès à la politique de sécurité de la Maison-Blanche

Dans cette analyse, nous proposons une interprétation différente de celles que nous venons de décrire. Nous mettons en lumière trois facteurs fondamentaux de la conformité du Congrès à la politique de sécurité de Bush, soit un facteur systémique (la montée en importance du terrorisme dans le monde), un facteur national (la forte popularité de Bush auprès des Américains) et un facteur individuel (la convergence entre les valeurs des leaders du Congrès et celles des membres du cabinet de Bush) (voir tab. 2).

Tableau 2

Une explication de la conformité du Congrès combinant les niveaux d’analyse systémique, national et individuel

À notre avis, cette approche permet de mieux éclaircir la complexité des stimuli qui ont engendré l’alignement du Congrès sur la politique de Bush que celles de Hendrickson, Lindsay et Henehan. D’une part, l’approche de Hendrickson ne tient pas compte des facteurs systémiques et, partant, pousserait à négliger l’impact des événements du 11 septembre 2001 sur l’attitude des législateurs. La prochaine partie montrera pourtant que les attaques de New York et de Washington ont pesé très lourd dans la décision des législateurs de laisser énormément de latitude à Bush pour assurer la sécurité des Américains. D’autre part, puisqu’elles délaissent la catégorie des facteurs individuels, les approches de Lindsay et de Henehan pousseraient à accorder peu d’importance aux profonds liens idéologiques qui unissaient l’administration de George W. Bush et le leadership républicain au Congrès entre 2001 et 2005. Il est pourtant difficile de croire que le Congrès se serait autant aligné sur les politiques de la Maison-Blanche si les démocrates avaient contrôlé la Chambre et le Sénat lorsque Bush a déclenché la guerre en Irak ou augmenté les dépenses militaires.

III – Pourquoi le Congrès s’est-il conformé à la politique de Bush ?

En premier lieu, à la lumière du niveau d’analyse systémique, la montée en importance du terrorisme dans le monde a grandement contribué à la conformité du Congrès[74]. Les législateurs ont particulièrement pris conscience de l’ampleur et de l’urgence de la menace terroriste le 11 septembre 2001. Leur réaction aux attentats l’a bien démontré : peu importe leur allégeance partisane, les membres du Capitole se sont tournés vers la Maison-Blanche et l’ont encouragée à répondre avec force au terrorisme[75]. Par exemple, pour le représentant Bill Young (Rép., Floride), il était « essentiel que la Chambre, le Sénat et le président parlent d’une seule voix pour composer avec cette menace[76] ». Pour sa part, le représentant Dick Gephardt (Dém., Missouri) avait déclaré que les démocrates de la Chambre étaient complètement derrière Bush : « Nous épaulons le président. Nous sommes entièrement d’accord avec la Maison-Blanche et agirons de concert avec lui. Il n’y a pas de division entre les partis, ni entre le Congrès et le président[77]. »

À la lecture de la résolution commune (joint resolution) votée au Congrès, le 12 septembre 2001, pour dénoncer les attentats du 11 septembre, on constate à quel point ces événements ont poussé les législateurs à offrir à Bush toute la latitude voulue pour mener la politique de sécurité[78]. Ce texte indique que le Congrès s’engage à « accroître les ressources dont le président a besoin pour lutter contre le terrorisme [et à] punir et traduire en justice les responsables du 11 septembre et les États qui les ont appuyés ». En vertu de ces développements, il semble que lorsque les membres du Congrès perçoivent l’existence dans l’environnement international d’un ennemi d’envergure pour les États-Unis – Al-Qaïda et le terrorisme transnational dans le cas présent – ils ont tendance à se plier aux exigences de la présidence sans véritablement questionner, débattre ou modifier les politiques de la Maison-Blanche. En 1840, Alexis de Tocqueville avait déjà prédit ce développement des relations Congrès/présidence : « Si l’existence de l’Union était constamment menacée […], on verrait le prestige de l’Exécutif s’accroître[79]. »

Un parallèle entre les relations Congrès/présidence entre 2001 et 2005 et celles entre 1947 et la fin de la guerre du Vietnam est très utile pour comprendre le lien entre le terrorisme et la conformité du Capitole après le 11 septembre. Durant les deux premières décennies de la guerre froide, une norme institutionnelle est apparue à la Chambre et au Sénat. Cette norme a un impact substantiel sur le comportement du Congrès depuis. Elle se résume à l’idée suivante : lorsque les États-Unis font face à un risque imminent d’attaque contre leur territoire et leur population, la Maison-Blanche est l’institution politique la mieux outillée pour protéger les Américains. Entre 1955 et 1965, tandis qu’on craignait aux États-Unis une attaque nucléaire soviétique contre des villes comme New York, Washington ou encore Los Angeles, les législateurs voyaient dans la présidence et la branche exécutive les meilleurs garants de la sécurité nationale. Selon eux, la Maison-Blanche possédait d’importantes ressources institutionnelles (réunions du Conseil de sécurité nationale, autorité sur la chaîne de commandement militaire, etc.), des capacités de renseignement considérables (cia, dia, etc.), et des qualités essentielles en matière de prise de décision (flexibilité, rapidité d’exécution, etc.) pour gérer les situations de crise nationale[80]. Pour le représentant Sam Rayburn (Dém., Texas), speaker de la Chambre notamment entre 1955 et 1961, l’avantage de la présidence sur le Congrès pour composer avec la menace soviétique était incontestable. Cette croyance l’a poussé à appuyer presque inconditionnellement les initiatives du président Eisenhower, une attitude que David Halberstam décrit de la sorte :

Il avait, sur la plupart des enjeux cruciaux, transformé la Chambre en un prolongement de la branche exécutive, faisant de celle-ci une offrande au président. Cela ne relevait pas du hasard ; c’était voulu par Rayburn. En privé, le représentant parlait souvent des limites de ses connaissances et de l’ignorance de ses collègues au sujet des enjeux de sécurité. Leur expérience était très minime et il était horrifié par l’idée de s’impliquer dans les affaires touchant ces questions[81].

Durant le premier mandat de Bush, alors que les États-Unis faisaient face à une nouvelle menace d’envergure, le terrorisme international, la majorité des législateurs a adopté une attitude semblable à celle de Sam Rayburn. Ils ont ainsi argué que seule la Maison-Blanche possède les qualités requises pour répondre rapidement et efficacement au terrorisme. De surcroît, pour éviter de ralentir ou d’entraver la lutte globale contre le terrorisme, les représentants et les sénateurs ont accordé beaucoup de crédit à un argument souvent utilisé durant la guerre froide pour dénoncer la trop grande dissidence du Congrès à propos des politiques de sécurité. Cet argument consiste à dire qu’avec 535 personnalités, visions du monde et ensembles d’intérêts différents, le Capitole est une institution propice aux blocages, à la procrastination et à l’inaction, ce qui risque de miner les intérêts nationaux lorsque des réponses rapides sont nécessaires pour composer avec une menace pesant sur les États-Unis[82].

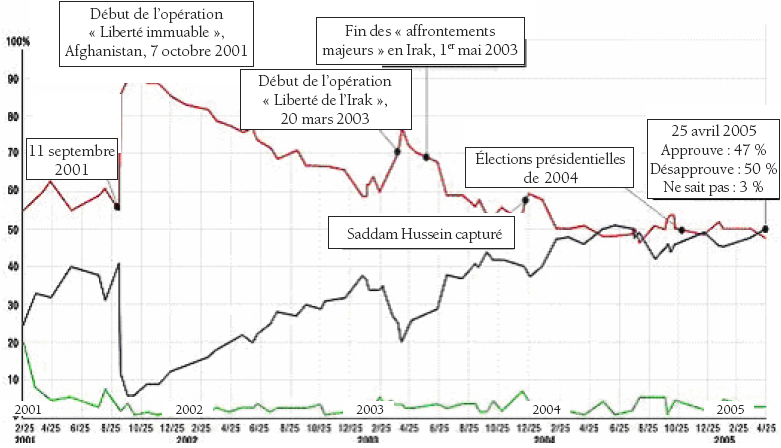

En deuxième lieu, selon un niveau d’analyse national, un autre facteur de la conformité du Congrès a été la forte popularité de Bush auprès de l’électorat américain. Comme le montre le tableau 3, les taux d’approbation du président dépassaient à peine les 50 % le 10 septembre 2001. Or, quelques jours après le 11 septembre, 90 % des Américains approuvaient désormais le travail de Bush. Selon des auteurs comme Shoon Kathleen Murray et Christopher Spinosa, cette situation s’explique en raison de « l’effet de ralliement » de la population autour de leur président en temps de crise nationale[83]. Dans un tel contexte, les législateurs ont disposé de peu de légitimité et de capital politique pour critiquer Bush. En effet, dans la mesure où les Américains appuyaient fortement leur président, questionner les initiatives de la Maison-Blanche risquait d’être interprété par les électeurs comme une opposition à leur propre volonté. Constamment en élection (tous les représentants ainsi qu’un tiers des sénateurs à tous les deux ans), les membres du Congrès voulaient éviter ce piège à tout prix. C’est pourquoi, à l’approche des élections de mi-mandat de 2002, peu ont questionné la volonté de Bush d’intervenir en Irak. Du côté démocrate, la stratégie du parti a été de délaisser les questions internationales pour faire campagne surtout autour d’enjeux nationaux qui, comme les nombreuses pertes d’emploi et le coût élevé des soins de santé, pouvaient symboliser les échecs de la présidence de Bush[84]. Dans le cas de l’augmentation des dépenses militaires, on remarque également que les représentants et les sénateurs ont évité de critiquer Bush, de peur d’être perçus par l’électorat comme des faiblards en politique de défense (weak on defense). Durant la campagne présidentielle de 2004, ce thème a été central dans les débats entre Bush et John Kerry. On connaissait déjà la volonté du président d’augmenter les dépenses militaires. Néanmoins, Kerry a également dû se positionner en faveur de l’accroissement des budgets militaires, car c’était la volonté de la majorité des électeurs.

Tableau 3

Les taux d’approbation de Bush de février 2001 à avril 2005 (en %)

Lorsque le président est très populaire aux États-Unis, le Congrès est donc poussé à se conformer aux politiques de la Maison-Blanche. La raison en est la suivante : un des principaux objectifs des législateurs est la réélection[85], et critiquer un président populaire peut coûter à un membre du Congrès son siège si les Américains estiment que cela pose obstacle à l’application des mesures nécessaires pour protéger les États-Unis du danger. Durant les élections au Congrès de 2004, c’est exactement ce qu’a vécu Tom Daschle, sénateur du Dakota du Sud et leader de la majorité démocrate au Sénat. Fervent critique des politiques intérieures de Bush entre 2001 et 2005, Daschle s’est vu, durant l’élection de 2004, dépeint par les républicains comme un « obstructionniste », c’est-à-dire un législateur qui encourage ses collègues à ralentir l’adoption de l’agenda législatif de la Maison-Blanche. La stratégie des républicains a été très efficace, car Daschle s’est fait ravir son siège par un protégé de Bush, John Thune[86]. À notre avis, si la majorité des représentants et des sénateurs ont refusé d’imiter Daschle et de critiquer la Maison-Blanche entre 2001 et 2005, c’est qu’ils craignaient de vivre le même sort que ce dernier lors des élections de 2002 ou encore de 2004.

En troisième et dernier lieu, selon un niveau d’analyse individuel, une autre variable qui a considérablement contribué à la conformité du Congrès est la convergence entre les valeurs des leaders du Congrès et celles des membres du cabinet de Bush. Entre 2001 et 2005, les républicains ont contrôlé la Chambre, avec Dennis Hastert (Rép., Illinois) comme speaker, Tom Delay (Rép., Texas) comme leader de la majorité, ainsi que des représentants comme Henry Hyde (Rép., Illinois) et Duncan Hunter (Rép., Californie) comme présidents des commissions sur les Relations internationales et sur les Forces armées. Au Sénat, hormis une courte période entre mai 2001 et janvier 2003, alors que Jim Jeffords a quitté le parti républicain et, ainsi, redonné temporairement aux démocrates la majorité, les républicains ont contrôlé le processus législatif, avec Bill Frist (Rép., Tennessee) comme leader de la majorité, et Richard Lugar (Rép., Indiana) et John Warner (Rép., Virginie) aux postes de présidents des commissions sur les Relations extérieures et sur les Forces armées.

Lorsqu’on observe les valeurs de ces individus concernant les enjeux de sécurité, on remarque qu’elles s’apparentent presque parfaitement à celles défendues par l’administration Bush. Par exemple, à l’instar du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, John Warner estime que l’augmentation substantielle des budgets militaires est essentielle après le 11 septembre. Selon les termes du sénateur :

À un moment crucial de la lutte contre le terrorisme, où nous demandons autant à nos militaires et à leurs familles, et où nous cherchons à conserver l’appui de nos alliés, quel message voulons-nous lancer ? Nous devons lancer un message de détermination et d’engagement inconditionnel en appuyant les demandes du président relatives aux dépenses militaires. Nos soldats ne méritent pas moins[87].

Dans le cas de l’Irak, la Maison-Blanche a toujours pu compter sur l’appui du représentant Hyde, qui, dès décembre 2001, encourageait Bush à faire de Saddam Hussein la prochaine cible de la lutte contre le terrorisme. En mars 2004, la convergence entre les valeurs de Hyde et celles de Bush semblait toujours considérable si l’on considère les paroles suivantes du représentant :

Ne doutez point, monsieur le président de la Chambre, que la grande majorité des gens en Irak regardent les États-Unis avec gratitude. Ne doutez point qu’ils nous remercient de la délivrance des fosses communes, des salles de torture ou du recours au viol par l’État irakien. Certains pourraient en douter – mais ils sont mal informés ou très éloignés de la vérité[88].

En multipliant de telles observations, on remarque l’avantage pour Bush d’avoir pu compter, durant son premier mandat, sur de fidèles alliés aux postes clés du Congrès. En effet, les législateurs Warner, Hyde et Frist ont, en compagnie des présidents des autres commissions responsables de la politique de sécurité, utilisé tous les outils à leur disposition (déclarations en chambre, refus de tenir des audiences sur les difficultés de la reconstruction en Irak, etc.) pour assurer la Maison-Blanche d’une forte promotion et défense des politiques de Bush.

Ces considérations permettent de tirer la conclusion suivante : entre 2001 et 2005, les valeurs, souvent liées à l’allégeance partisane, ont grandement déterminé la décision des membres du Congrès d’appuyer ou non les politiques de Bush. Par exemple, des sénateurs comme Bill Frist ont continuellement appuyé le président. Au contraire, des démocrates comme Robert Byrd ont très souvent critiqué la Maison-Blanche. Cependant, parce que le parti démocrate n’était pas majoritaire au Congrès[89], ses membres n’occupaient pas les postes clés du Sénat (leader de la majorité et présidences des commissions) et de la Chambre (speaker, leader de la majorité et présidences des commissions). Les démocrates n’avaient donc pas la priorité de parole dans les chambres, la capacité de déterminer l’agenda des séances du Sénat et de la Chambre en décidant l’ordre des débats et des lois discutés, et le pouvoir de convoquer des audiences au sein des commissions du Congrès pour remettre en question les politiques de Bush. À en croire Yong Joo Jeon et Donald Haider-Markel, cette réalité a été cruciale, car en ayant le privilège de définir l’agenda politique du Congrès, les républicains avaient, ultimement, le pouvoir de poser « la ligne de démarcation entre les faits importants et les faits triviaux ; les solutions envisageables ou non[90] ».

En même temps, Bush s’est assuré d’étroites collaborations et coordinations avec les leaders de son parti à la Chambre et au Sénat pour lancer aux démocrates un message de profonde unité entre le Capitole et la présidence. Cela a poussé des législateurs comme le sénateur Trent Lott (Rép., Mississippi) et le représentant Tom Delay à accuser les critiques comme Tom Daschle de vouloir diviser le pays et d’être peu ou pas patriotes[91]. Ainsi, parce que les membres clés du Congrès et les membres du cabinet de Bush partageaient les mêmes valeurs et la même vision de la politique de sécurité nationale, l’acceptation des propositions de la Maison-Blanche s’est le plus souvent imposée dans les discussions et les débats au Capitole.

IV – L’avenir du rôle du Congrès en politique de sécurité nationale

Alors que le président Bush a été réélu en novembre 2004, il convient de se demander si les trois facteurs étudiés précédemment ont encore une grande influence sur le rôle du Congrès en politique de sécurité entre 2005 et 2009. D’abord, la plupart des législateurs continuent à croire que le terrorisme est une menace d’envergure pour les Américains. La lutte contre le terrorisme a été l’un des principaux enjeux des élections présidentielles et au Congrès en 2004. Plusieurs représentants et sénateurs ont été élus ou réélus grâce à leur volonté affichée de continuer à faire la promotion au Capitole d’un agenda législatif ferme envers le terrorisme. Par exemple, le républicain Mel Martinez a gagné l’élection sénatoriale en Floride notamment en exprimant son désir de remettre toute sa confiance entre les mains de Bush pour contrer les futures attaques d’Al-Qaïda[92]. Pour plusieurs représentants et sénateurs, la lutte contre le terrorisme continue donc à justifier des réponses rapides de la part de la Maison-Blanche et, ainsi, certaines limites aux critiques que le Congrès peut adresser au président.

Ensuite, la convergence entre les valeurs des législateurs clés du Capitole et celles de l’administration Bush reste aussi très influente entre 2005 et 2009. Grâce aux élections de 2004, les républicains ont gardé le contrôle du Congrès. Par conséquent, d’importants alliés de Bush continuent à occuper les principaux postes de pouvoir à la Chambre des représentants et au Sénat. Par exemple, Dennis Hastert (Rép., Illinois), qui partage les valeurs conservatrices de Bush et fait preuve d’une grande loyauté envers la Maison-Blanche, demeure speaker de la Chambre. Considérant les importants pouvoirs de Hastert sur l’agenda des discussions à la Chambre, Bush continuera à jouir d’une excellente base législative pour promouvoir ses projets de politique de sécurité. À l’aube des élections de 2006, il ne faut pas se surprendre de voir Bush implorer Hastert de ne pas quitter son poste d’ici 2008. « J’espère que tu te présenteras à nouveau à l’élection […] Nous avons besoin de toi », a confié Bush à Hastert au début de janvier 2005[93]. Pour assurer le financement de la reconstruction de l’Irak, Bush sait qu’il possède en lui un législateur expérimenté et efficace ; un speaker capable de maintenir le camp républicain unifié à la Chambre, et qui n’hésite pas, si nécessaire, à manipuler les règles et les procédures législatives pour museler les démocrates et l’opposition aux politiques de Bush[94].

Au Sénat, Bill Frist (Rép., Tennessee) demeure le leader des républicains. Comme Hastert à la Chambre, Frist fait, auprès des sénateurs, une promotion substantielle de l’agenda de Bush. En plus de partager la vision présidentielle des enjeux de sécurité, Frist souhaite compter sur l’équipe de campagne de Bush, et particulièrement sur Andrew Card, Karen Hugues et Karl Rove, pour organiser sa propre course à la Maison-Blanche en 2008. Cela pousse le sénateur à faire tout en son pouvoir pour favoriser la conformité du Congrès. À peine les travaux du 109e Congrès avaient-ils débuté que Frist annonçait déjà son désir de modifier les règles du Sénat pour empêcher les démocrates de recourir au « flibuste » (filibuster) pour ralentir les débats et bloquer l’adoption des projets de loi chers aux républicains[95].

Malgré ces réalités, le troisième facteur étudié ici, soit la popularité du président aux États-Unis, permet de croire que le Congrès n’acquiescera plus aussi facilement aux demandes de Bush entre 2005 et 2009 que ce fut le cas entre 2001 et 2005. Même si Bush a clairement remporté l’élection de 2004, il n’est plus aussi populaire durant son deuxième mandat que dans les semaines et les mois suivant le 11 septembre. Par exemple, en avril 2005, à peine 47 % des Américains approuvaient sa performance (voir tab. 3). Cette réalité donne énormément de capital politique aux membres du Congrès pour questionner, rejeter ou critiquer la Maison-Blanche sur des enjeux comme la reconstruction de l’Irak et la nomination des hauts fonctionnaires responsables de la politique de sécurité[96]. En effet, sachant que les politiques de Bush ne font plus l’unanimité à l’échelle nationale américaine, les législateurs savent qu’ils courent un faible risque électoral en 2006 et en 2008 en s’élevant contre ces dernières.

Les négociations entre le Congrès et la Maison-Blanche concernant la loi appliquant les recommandations de la Commission sur le 11 septembre ont déjà montré à quel point les sénateurs et les représentants, même les républicains, ne sont plus prêts à se conformer à toutes les politiques de Bush. En juillet 2004, la Commission sur le 11 septembre (9/11 Commission) a publié son rapport final sur les attaques terroristes de New York et de Washington[97]. La Commission y a fait des recommandations spécifiques pour, entre autres, restructurer la communauté américaine du renseignement. Elle a, par exemple, proposé de créer le poste de directeur national du renseignement (National Intelligence Director), afin de superviser les activités de la cia et des quatorze autres agences américaines de renseignement, dont la dia et la nsa[98]. En août 2004, les sénateurs Susan Collins (Rép., Maine) et Joe Lieberman (Dém., Connecticut), respectivement présidente et leader démocrate de la commission du Sénat sur les Affaires gouvernementales, ont commencé à tenir avec leurs collègues des audiences au sujet des propositions de la Commission sur le 11 septembre[99]. En septembre 2004, ces audiences ont abouti à l’adoption au Sénat d’un projet de loi (le National Intelligence Reform Act) reprenant presque intégralement les recommandations de la Commission. Pendant ce temps, à la Chambre des représentants, les débats sur le même sujet ont mené à l’adoption d’un projet de loi intitulé 9/11 Recommendations Implementation Act. Contrairement au projet du Sénat, celui de la Chambre était toutefois très différent des propositions de la Commission sur le 11 septembre. Ce fut notamment le cas parce que des républicains comme James Sensenbrenner Jr. (Wisconsin) ont tenu à inclure à tout prix dans le 9/11 Recommendations Implementation Act des dispositions du Patriot Act ii, comme celle visant à suspendre l’obligation de procéder à la révision judiciaire des décisions d’agences comme la cia ou le fbi de déporter des immigrants se trouvant sur le territoire américain[100]. Devant l’incapacité de la Chambre et du Sénat de trouver un terrain d’entente concernant le projet de loi, Bush s’est prononcé en faveur des propositions du Sénat. Il a donc imploré les représentants de modifier le 9/11 Recommendations Implementation Act pour le rendre identique au National Intelligence Reform Act[101]. Bush s’est toutefois buté à plusieurs républicains à la Chambre qui, à l’instar de Duncan Hunter (Californie), ont critiqué le processus de réconciliation des projets de loi sur la base que les propositions du Sénat risquaient de diluer l’autorité du Pentagone sur les enjeux liés au renseignement et au secret, ce au profit du nouveau directeur national du renseignement[102]. Bush a donc dû utiliser toutes les ressources à sa disposition, notamment son pouvoir de persuasion, pour pousser les membres de son parti à la Chambre à accepter la volonté de la Maison-Blanche. Ce fut finalement le cas le 7 décembre 2004, lorsque les représentants ont adopté, par un vote de 336 contre 75, un projet de loi semblable à celui du Sénat[103]. Toutefois, sur les 75 représentants s’opposant à Bush, 67 étaient républicains[104]. Cette situation tend à démontrer que comparativement à ce qui s’était produit entre le 12 septembre 2001 et l’élection de novembre 2004, Bush fait face à un Congrès plus hostile en matière de politique de sécurité durant son deuxième mandat[105]. À notre avis, cette réalité est principalement liée à la faible popularité du président auprès des électeurs. Par exemple, quelques jours après les élections de 2004, Tom Delay, leader de la majorité républicaine à la Chambre, avait déclaré que les législateurs républicains devaient être les premiers à se féliciter d’avoir conservé et accru leurs majorités au Sénat et à la Chambre[106]. Selon Delay, les faibles taux d’approbation de Bush en 2004 n’ont pas permis aux candidats républicains à la Chambre et au Sénat de profiter du phénomène des « basques » du président (presidential coattails), c’est-à-dire une situation où les candidats à d’autres postes politiques et du même parti que le président reçoivent l’appui des électeurs qui votent pour ce dernier[107]. À moins de nouveaux événements extraordinaires de l’ordre des attaques du 11 septembre, les taux d’approbation de Bush pourraient osciller entre 45 % et 60 % jusqu’en 2009. Ils pourraient même descendre sous la barre des 45 % si la situation en Irak s’envenime davantage. Lors des élections de 2006 et de 2008, peu de législateurs républicains ressentiront l’obligation de se ranger inconditionnellement derrière Bush pour assurer leur réélection. On pourrait même voir les républicains au Congrès contredire volontairement Bush s’il est impopulaire, pour éviter l’effet des « basques négatifs » du président (negative coattails). On définit ceux-ci comme une situation où la faible cote du président affecte directement le vote des électeurs en les amenant à voter contre les candidats provenant du même parti[108].

Conclusion

En somme, dans cette analyse, nous avons surtout exploré les considérations théoriques de la conformité du Congrès à la politique de sécurité de la Maison-Blanche. Ce choix analytique ne devrait toutefois pas occulter les implications politiques du phénomène que nous avons expliqué. Ainsi, il est essentiel à l’avenir de développer des analyses qui définissent la conformité du Congrès comme une réalité néfaste pour les Américains et pour le monde[109]. L’idéal des Pères fondateurs des États-Unis repose après tout sur l’idée que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, et que le Congrès doit servir de contrepoids au pouvoir présidentiel, ce pour éviter les abus d’autorité de la part de la Maison-Blanche[110]. Au fur et à mesure qu’on s’éloigne des événements du 11 septembre, la pertinence et l’actualité de cet idéal sont d’autant plus vraies que les difficultés en Irak s’avèrent très coûteuses pour les Américains. La guerre aurait-elle été une plus grande réussite si les membres du Congrès avaient davantage forcé Bush à réfléchir sur le plan et sur les conséquences du renversement de Saddam Hussein ? La réponse à une telle interrogation ne peut être catégorique. Cependant, devant les dommages collatéraux et l’instabilité de la société irakienne, la désolation de la communauté internationale face à l’arrogance de la politique américaine ou encore la montée de l’antiaméricanisme dans des régions comme le Moyen-Orient, un nombre croissant d’Américains partage l’opinion du sénateur Robert Byrd au sujet de George W. Bush : « à l’avenir, aucun autre président ne devrait se voir offrir autant de pouvoir sur l’utilisation de nos troupes et de notre trésorerie[111] ».

Cela signifie-t-il que le Congrès cessera de s’aligner sur les politiques de Bush d’ici 2009 ? Rien n’est moins sûr… La faible popularité du président permet certainement d’entrevoir un retour des rivalités entre le Capitole et la Maison-Blanche. Or, notre approche théorique nous pousse à croire que la conformité du Congrès demeurera substantielle tant que les législateurs jugeront que le terrorisme est une menace d’envergure et que les démocrates ne reprendront pas le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Parties annexes

Remerciements

L’auteur tient à remercier le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il remercie également Charles-Philippe David, David Grondin, Sébastien Barthe, Marie Henehan et le lecteur anonyme de la revue pour les précieux commentaires.

Note biographique

Frédérick Gagnon

Doctorant, chargé de cours au Département de science politique à l’Université du Québec à Montréal et chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l’Université du Québec à Montréal.

Notes

-

[1]

Robert C. Byrd, Losing America. Confronting a Reckless and Arrogant Presidency, New York, Norton, 2004, p. 83.

-

[2]

Tom Daschle et Michael D’Orso, Like no Other Time. The Two Years That Changed America, New York, Three Rivers Press, 2003, p. 120.

-

[3]

Edward Corwinet al., The President. Office and Powers, 1787-1957, New York, New York University Press, 1957, p. 44.

-

[4]

L’expression « politique de sécurité » est utilisée jusqu’à la fin du texte pour désigner la « politique de sécurité nationale ». Nous définissons la politique de sécurité nationale ainsi : les mesures adoptées par le gouvernement américain qui visent à contrer des phénomènes que les décideurs définissent comme des menaces à la sécurité des États-Unis.

-

[5]

Ralph G. Carter, « Congress and Post-Cold War us Foreign Policy », in James M. Scott (dir.), After the End. Making us Foreign Policy in the Post-Cold War World, Durham, Duke University Press, 1998, p. 113.

-

[6]

Pour un ouvrage classique sur ces trois niveaux d’analyse, voir Kenneth Waltz, Man, the State and War. A Theoretical Analysis, New York, Columbia University Press, 1959.

-

[7]

Pour des analyses exhaustives de ces facteurs, voir Ralph G. Carter, op. cit., pp. 117-129 ; et Eugene Wittkopf et James McCormick, « When Congress Supports the President. A Multilevel Inquiry, 1948-1996 », Les Cahiers de l’espace Europe, no 13, mai 1999, pp. 15-40.

-

[8]

Pour d’excellentes études développant cet argument, voir James M. Lindsay, « Deference and Defiance. The Shifting Rhythms of Executive-Legislative Relations in Foreign Policy », Presidential Studies Quarterly, vol. 33, no 3, septembre 2003, pp. 530-546 et Nancy Kassop, « The War Power And Its Limits », Presidential Studies Quarterly, vol. 33, no 3, septembre 2003, pp. 509-529.

-

[9]

Nancy Kassop, ibid., p. 513.

-

[10]

Steven W. Hook, « Congress Beyond the ‘Water’s Edge’ », inus Foreign Policy. The Paradox of World Power, Washington, cq Press, 2005, p. 123.

-

[11]

usa Today, « Text of Lott, Daschle Response to Bush Speech », 20 septembre 2001, usatoday.com/news/nation/2001/09/20/lott-daschle.htm.

-

[12]

Le seul représentant s’opposant à la résolution a été Barbara Lee (Dém., Californie).

-

[13]

Voir le texte de la S.J.Res.23, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ040.107.

-

[14]

Richard Grimmett, « The War Powers Resolution After 28 Years », Washington, Congressional Research Service, 15 novembre 2001, cité dans Steven W. Hook, op. cit., pp. 128-129.

-

[15]

Barbara Sinclair, « Context, Strategy, and Chance. George W. Bush and the 107th Congress », in Colin Campbell et Bert A. Rockman (dir.), The George W. Bush Presidency. Appraisals and Prospects, Washington, cq Press, 2004, p. 123.

-

[16]

David Abramowitz, « The President, the Congress, and Use of Force. Legal and Political Considerations in Authorizing Use of Force Against International Terrorism », Harvard International Law Journal, vol. 43, no 1, hiver 2002, p. 73.

-

[17]

Cité dans Ibid., p. 73. Le caractère gras est de nous.

-

[18]

cnn, « Congress Working on Resolution Authorizing Force », 13 septembre 2001, archives.cnn.com/2001/US/09/12/congress.terrorism.

-

[19]

Cette attitude est bien décrite par Daschle dans Tom Daschle et Michael D’Orso, op. cit., pp. 123-124.

-

[20]

Ryan Hendrickson, « Clinton, Bush, Congress and War Powers. A Comparative Analysis of the Military Strikes on Iraq and Bin Laden », texte d’une conférence prononcée le 17 mai 2004 au Woodrow Wilson Center for International Scholars, p. 14, wwics.si.edu/events/docs/hendrickson.pdf.

-

[21]

Michael O’Hanlon, Defense Policy Choices for the Bush Administration, 2e éd., Washington, Brookings Institution Press, 2002, p. 1.

-

[22]

Frédérick Gagnon et Jean-Philippe Racicot, « L’avenir de la puissance militaire américaine », in Charles-Philippe David et la Chaire Raoul-Dandurand, Repenser la sécurité. Nouvelles menaces, nouvelles politiques, Montréal, Éditions Fidès/La Presse, p. 156.

-

[23]

Office of Management and Budget, « Budget of the United States Government, Fiscal Year 2004 », www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004. Pour plus de détails sur le cas de l’année fiscale 2004, voir Lisa Friedman, « Congress OKs $400 Billion Defense Bill. Southland’s Funding Secure », Los Angeles Daily News, 22 mai 2003.

-

[24]

Barry M. Blechman, The Politics of National Security. Congress and us Defense Policy, New York, Oxford University Press, 1990, p. 23.

-

[25]

Glenn P. Hastedt, « Congress and Foreign Policy », inAmerican Foreign Policy. Past, Present, Future, 5e éd., Upper Saddle River, Prentice Hall, 2003, pp. 208-209.

-

[26]

Ralph G. Carter, op. cit., pp. 112-113.

-

[27]

Dan Morgan, « Congress Backs Pentagon Budget Heavy on Future Weapons. Buildup Pricier Than That in ‘80’s », Washington Post, 11 juin 2004, p. A23.

-

[28]

Pour plus de détails sur les avions Predator, voir bbc News, « Predator Spy Plane », 24 septembre 2001, news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1560898.stm.

-

[29]

cnn, « Congress approves $417 Billion Defense Bill », 22 juillet 2004, menewsie.3.forumer.com/index.php?act=ST&f=2&t=217. Pour plus de détails sur le destroyer DD(X), voir le site de Global Security, www.globalsecurity.org/military/systems/ship/dd-x.htm.

-

[30]

Par exemple, lors d’un discours sur le plancher du Sénat le 25 juin 2001, le sénateur Robert Byrd affirmait ceci : « I fear that in the minds of some, a national missile defense system is the sine qua non of a safe and secure United States. But the most sophisticated radars or space-based sensors will never be able to detect the sabotage of our drinking water supplies by the use of a few vials – just a few vials – of a biological weapon, and no amount of anti-missile missiles will prevent the use of a nuclear bomb neatly packaged in a suitcase and carried to one of our major cities. We should not let the flashy idea of missile defense distract us from other, and perhaps more serious, threats to our national security », voir un exemplaire du discours de Byrd sur le site du Center for Arms Control and Non-Proliferation, www.armscontrolcenter.org/archives/000323.php.

-

[31]

Paul Tharp, « Economy’s Debt Threat », New York Post, 3 mars 2005, www.nypost.com/business/22211.htm.

-

[32]

cnn, « Congress approves $417 Billion Defense Bill ».

-

[33]

Maison-Blanche (administration George W. Bush), The National Security Strategy of the United States of America, septembre 2002, 31 p., www.whitehouse.gov/ nsc/nss.pdf.

-

[34]

Mike Allen et Barton Gellman, « Preemptive Strikes Part of us Strategic Doctrine », Washington Post, 11 décembre 2002, p. A01.

-

[35]

George W. Bush, « Remarks at 2002 Graduation Exercise of the United States Military Academy », West Point, New York, 1er juin 2002, www.whitehouse.gov/ news/releases/2002/06/20020601-3.html.

-

[36]

Maison-Blanche, op. cit., p. 15.

-

[37]

Loc. cit.

-

[38]

Pour un aperçu de ces critiques, voir David Grondin et Frédérick Gagnon, Bush un wilsonien ? Le paradoxe d’une nouvelle stratégie globale américaine, Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand, 2003 (version préliminaire), 41 p.

-

[39]

Stanley Hoffmann, « America Alone in the World », The American Prospect, vol. 13, no 17, 23 septembre 2002, www.prospect.org/print-friendly/print/V13/17/ hoffmann-s.html.

-

[40]

John Mearsheimer, « Hearts and Minds », The National Interest, no 69, automne 2002, p. 16.

-

[41]

Edward Kennedy, « The Bush Doctrine of Pre-Emption », Truthout Issues, 7 octobre 2002, truthout.com/docs_02/10.09A.kennedy.htm.

-

[42]

Robert Byrd, « We Stand Passively Mute », Washington, plancher du Sénat américain, 12 février 2003, truthout.org/docs_02/021403A.htm.

-

[43]

H.Res. 141, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_ cong_bills&docid=f:hr141ih.txt.pdf.

-

[44]

H.R. 3616, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_ cong_bills&docid=f:h3616ih.txt.pdf.

-

[45]

Sur le processus décisionnel au sein de la Maison-Blanche concernant l’intervention en Irak, voir Charles-Phillipe David, « Le nsc inféodé (2001-2004) », inAu sein de la Maison-Blanche. La formulation de la politique étrangère des États-Unis, 2e éd., Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2004, pp. 593-640.

-

[46]

Bryan W. Marshall, « Explaining Congressional-Executive Rivalry in International Affairs. The Changing Role of Parties, Committees, and the Issue Agenda », à paraître en 2005.

-

[47]

Voir la Résolution du Golfe du Tonkin, www.yale.edu/lawweb/avalon/tonkin-g.htm.

-

[48]

Résolution H.J. Res. 114, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:hj114enr.txt.pdf.

-

[49]

James Lindsay, op. cit., p. 542.

-

[50]

107e Congrès américain, Commission sénatoriale sur les relations extérieures, « Hearings to Examine Threats, Responses, and Regional Considerations Surrounding Iraq », 31 juillet-1er août 2002, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_senate_hearings&docid=f:81697.wais. Pour une analyse de ces audiences, voir Geoffrey Kemp, « The us Senate Hearings on Iraq », Al-Ittihad, 4 août 2002, www.nixoncenter.org/publications/articles/ Kemp/080402Senate.htm.

-

[51]

107 e Congrès américain, op. cit.

-

[52]

Bob Woodward, Plan of Attack, New York, Simon & Schuster, 2004, p. 107.

-

[53]

Dana Bash et Ted Barrett, « Congress Mixed on Iraq Resolution », cnn Washington Bureau, 20 septembre 2002, archives.cnn.com/2002/allpolitics/ 09/20/congress.iraq.resolution.

-

[54]

Russ Feingold, « Next Steps in Iraq », 107e Congrès de la Commission sénatoriale sur les relations extérieures, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_senate_hearings&docid=f:83463.wais.

-

[55]

cnn, « Byrd Battles to Delay Iraq Resolution Vote », 9 octobre 2002, voteview.com/byrd_delay.htm.

-

[56]

James Lindsay et Ivo Daalder, « Where is the Debate on Iraq ? », Algemeen Dagblad, 9 octobre 2002, www.cfr.org/pub6299/james_m_lindsay_ ivo_h_daalder/where_is_the_debate_on_iraq.php.

-

[57]

David Stout, « Congress Approves $87,5 Billion Aid Package for War Effort », New York Times, 3 novembre 2003, www.nytimes.com/2003/11/03/politics/03cnd-costs.html.

-

[58]

The 9/11 Commission, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, New York, Norton, 2004.

-

[59]

cia, « Comprehensive Report of the Special Advisor to the dci on Iraq’s wmd », 30 septembre 2004, www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/.

-

[60]

Ralph G. Carter, op. cit., p. 116 ; Eugene Wittkopf et James McCormick,op. cit., pp. 15-40.

-

[61]

Certes, notre cadre d’analyse est seulement une construction de l’esprit et plusieurs autres approches pourraient servir à expliquer le rôle du Congrès en politique extérieure. Or, comme l’indiquent Steve Smith et John Baylis : « le principal problème de quiconque tente de comprendre […] la politique internationale est qu’il y a tant de données à observer […] qu’il est obligatoire d’élaborer des outils permettant de décider quels facteurs comptent et lesquels ne comptent pas » ; Steve Smith et John Baylis, « Introduction », inThe Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 2. C’est avant tout dans cette optique que nous élaborons notre cadre théorique.

-

[62]

Edward Friedman, « Lone Eagle, Lone Dragon ? How the Cold War Did not End for China », in Robert J. Lieber (dir.), Eagle Rules ? Foreign Policy and American Primacy in the Twenty-First Century, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2002, pp. 199-205.

-

[63]

Steven W. Hook, « Sino-American Trade Relations. Privatizing Foreign Policy », in Ralph G. Carter (dir.), Contemporary Cases in us Foreign Policy. From Trade to Terrorism, Washington, cq Press, 2005, p. 323.

-

[64]

Pour plus de détails sur le rôle des commissions dans la prise de décision en politique étrangère au Congrès, voir James M. Lindsay, Congress and the Politics of us Foreign Policy, Baltimore, md, The Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 53-75.

-

[65]

Senate Committee on Foreign Relations, foreign.senate.gov.

-

[66]

House Committee on International Relations, wwwc.house.gov/ international_relations.

-

[67]

Voir Senate Committee on Armed Services, armed-services.senate.gov et House Armed Services Committee, armedservices.house.gov.

-

[68]

Senate Committee on Appropriations, appropriations.senate.gov et House Committee on Appropriations, appropriations.house.gov.

-

[69]

Senate Select Committee on Intelligence, intelligence.senate.gov et House Permanent Select Committee on Intelligence, intelligence.house.gov.

-

[70]

Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs, hsgac.senate.gov et House Committee on Homeland Security, hsc.house.gov.

-

[71]

Ryan C. Hendrickson, The Clinton Wars. The Constitution, Congress, and War Powers, Nashville, Vanderbilt University Press, 2002.

-

[72]

James Lindsay, « Deference and Defiance... », op. cit., pp. 530-546.

-

[73]

Marie Henehan, Foreign Policy and Congress. An International Relations Perspective, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000.

-

[74]

À ce titre, nous nous accordons avec James Lindsay, Congress and the Politics..., op. cit. ; Jerel Rosati, « Congress and Interbranch Politics », inThe Politics of United States Foreign Policy, 3e éd., Belmont, Wadsworth, 2004, p. 331 ; et Steven W. Hook, op. cit., p. 128.

-

[75]

Stephen J. Wayne, « Bush and Congress. Old Problems and New Challenges », in George C. Edwardsiii et Philip John Davies (dir.), New Challenges For the American Presidency, New York, Pearson Longman, 2004, p. 104.

-

[76]

Voir le site de la Chambre des représentants, www.house.gov/young/ terrorism.htm.

-

[77]

Cité dans Barbara Sinclair, op. cit., p. 122.

-

[78]

S.J. Res. 22, thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c107:3:./temp/ ~c107hE8vtv::.

-

[79]

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, New York, Anchor Books, 1969, p. 126. L’idée de citer ce passage vient de James M. Lindsay, Congress and the Politics of us Foreign Policy, op. cit., p. 18.

-

[80]

Michael Mastanduno, « The United States Political System and International Leadership. A ‘Decidedly Inferior’ Form of Government ? », in G. John Ikenberry (dir.), American Foreign Policy. Theoretical Essays, 4e éd., New York, Longman, 2002, p. 238.

-

[81]

David Halberstam, The Powers That Be, New York, Knopf, 1979, p. 248.

-

[82]

Ryan Hendrickson, The Clinton Wars, op. cit., p. 67.

-

[83]

Shoon Kathleen Murray et Christopher Spinosa, « The Post-9/11 Shift in Public Opinion. How Long Will it Last ? », in Eugene R. Wittkopf et James M. McCormick (dir.), The Domestic Sources of American Foreign Policy. Insights and Evidence (4e éd.), Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, p. 99. Voir également Marc J. Hetherington et Michael Nelson, « Anatomy of a Rally Effect. George W. Bush and the War on Terrorism », Political Science and Politics, janvier 2003, pp. 37-42 et Donald R. Wolfensberger, « Congress and Policymaking in an Age of Terrorism », in Lawrence Dodd et Bruce Oppenheimer (dir.), Congress Reconsidered, 8e éd., cq Press, Washington, dc, 2005, p. 343.

-

[84]

À ce sujet, voir cnn, « Democrats Say Bush Popularity Turned Tide », 6 novembre 2002, edition.cnn.com/2002/allpolitics/11/06/elec02.democrats.react ; et Barthélémy Courmont, « Les pouvoirs de guerre en débat à Washington », Institut français des relations internationales (ifri), septembre 2003, p. 59.

-

[85]

À ce sujet, voir l’étude classique de David Mayhem, Congress. The Electoral Connection, 2e éd., New Haven, Yale University Press, 2004.

-

[86]

Charles-Philippe David, Frédérick Gagnon et Élisabeth Vallet, « Où est la fracture politique ? », Le Devoir, 4 novembre 2004, p. A7.

-

[87]

Voir le site du sénateur John Warner, « Chairman Warner Leads Successful Fight to Restore Defense Funds in Senate Budget Bill », 10 mars 2004, www.senate.gov/~warner/pressoffice/pressreleases/20040310c.htm.

-

[88]

Henry Hyde, « Floor Statement on the Iraq Resolution », 17 mars 2004, wwwc.house.gov/international_relations/108/hyde031704.htm.

-

[89]

Hormis durant la période mai 2001-janvier 2003 dans le cas du Sénat.

-

[90]

Yong Joo Jeon et Donald P. Haider-Markel, « Tracing Issue Definition and Policy Change. An Analysis of Disability Issue Images and Policy Response », Policy Studies Journal, vol. 29, no 2, p. 227.

-

[91]

Michael Tomasky, « The Republican War Critic », Salon.com, www.salon.com/politics/feature/2002/03/19/dissent/index_np.html.

-

[92]

Par exemple, voir, sur le site de Mel Martinez, le communiqué de presse suivant : « Martinez Says Time to Put Partisan Politics Aside and Move Forward to Protect Country Against Future Attacks », www.melforsenate.org/index.cfm?FuseAction=PressReleases.Detail&PressRelease_id=9&Month=3 &Year=2004.

-

[93]

Sheryl Gay Stolberg, « Quietly But Firmly, Hastert Asserts His Power », New York Times, 3 janvier 2005, www.nytimes.com/2005/01/03/politics/03hastert.html.

-

[94]

Loc. cit.

-

[95]

Baptist Press, « As Congress Opens, Frist Warns That Filibuster Rule Could Change », 5 janvier 2005, www.sbcbaptistpress.org/bpnews.asp?ID=19833.

-

[96]

Par exemple, lors des audiences au Sénat pour approuver la nomination de Condoleezza Rice au poste de secrétaire d’État, les démocrates ont vivement critiqué la politique de Bush en Irak. Dan Balz, « Democrats Are United in Plans to Block Top Bush Initiatives », Washington Post, 10 janvier 2005, p. A01, www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A61686-2005Jan9?language= printer ; et Charles Babington, « Rice is Confirmed Amid Criticism », Washington Post, 27 janvier 2005, p. A03.

-

[97]

The 9/11 Commission, op. cit.

-

[98]

Ibid., p. 411.

-

[99]

Maurice Bélanger, « Where Did We Leave Things in the 108th Congress ? », Immigration Daily, www.ilw.com/lawyers/articles/2004,1229-belanger.shtm.

-

[100]

Philip Shenon et Rachel L. Swarns, « House Approves Intelligence Bill », New York Times, 9 octobre 2004, www.nytimes.com/2004/10/09/politics/ 09panel.html?ex=1105160400&en=7b883b0a3dd4d93e&ei=5070.

-

[101]

Philip Shenon, « White House Urges Quick Passage of 9/11 Bill », New York Times, 20 octobre 2004, www.nytimes.com/2004/10/20/politics/ 20panel.html?ex=1105160400&en=32780c27f6a6195f&ei=5070.

-

[102]

Philip Shenon et Carl Hulse, « House Leadership Blocks Vote on Intelligence Bill », New York Times, 21 novembre 2004, www.nytimes.com/2004/11/21/ politics/21panel.html?ex=1105160400&en=2acc551a878b16d6&ei=5070.

-

[103]

Philip Shenon, « House Overwhelmingly Approves Broad Overhaul of Intelligence », New York Times, 8 décembre 2004, www.nytimes.com/ 2004/12/08/politics/08panel.html?ex=1105160400&en= 23104ee51a23f901&ei=5070.

-

[104]

Voir les résultats du vote législatif en question, clerk.house.gov/evs/2004/ roll544.xml.

-

[105]

Jim Vandehei et Charles Babington s’accordent avec une telle analyse dans « More Aggressive Congress Could Hinder Bush’s Plans », Washington Post, 20 décembre 2004, p. A01.

-

[106]

Loc. cit.

-

[107]

Élisabeth Vallet, « Glossaire des élections américaines », Chaire Raoul-Dandurand, www.dandurand.uqam.ca/specialus/glossaire.html#coattails.

-

[108]

Loc. cit.

-

[109]

C’est également l’argument défendu par Lee Hamilton et Jordan Tama, qui écrivent qu’un meilleur équilibre entre le pouvoirs du Congrès et de la présidence, prenant la forme d’une plus grande consultation entre la Maison-Blanche et le Capitole, est la meilleure façon d’éviter les échecs de politique étrangère ; Lee Hamilton et Jordan Tama, A Creative Tension. The Foreign Policy Roles of the President and Congress, Washington, Johns Hopkins University Press, 2003.

-

[110]

Sur les débats au sujet de la séparation américaine des pouvoirs, François Vergniolle de Chantal, « The Founding Debates on the Wall of Separation », in Arman Adam et Jonathan Rowland (dir.), Secularisation, Philosophical Fundaments, Historical Backgrounds, and Contemporary Challenges, Berlin, De Gruyter, à paraître en 2005.

-

[111]

Robert C. Byrd, Losing America, p. 214.

Liste des tableaux

Tableau 1