Résumés

Résumé

La loi française sur la nouvelle organisation territoriale de la République a mis en place des instruments financiers et réglementaires renforcés pour amener les collectivités à se regrouper. La réforme territoriale exprime-t-elle de nouveaux types de relations entre l’État et les collectivités? L’article montre qu’avec la fusion de collectivités et la redistribution des compétences on assiste à une reprise en main des pouvoirs locaux par des modalités de dotations budgétaires ainsi que par des cadres réglementaires et juridiques plus stricts en France.

Abstract

French law on « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » changes the relations between the State and local governments. New rules and fiscal incentives encourage local governments to merge. The reform defines more precisely what local governments can do and what they cannot do. In this article, we analyse the impacts of this reform on local governments and French public policies.

Resumen

La ley francesa de 2015 sobre la "Nueva Organización Territorial de la República" ha establecido el alcance de los instrumentos financieros y de regulación que condujeron a una fusión de los Municipios. El artículo se interroga acerca de la potencialidad de la reforma territorial para expresar nuevas formas de relación entre el Estado central y las comunidades. Muestra que a partir de la fusión y la redistribución de poderes se ha producido un mayor control por parte de los poderes locales a través de asignaciones presupuestarias, como también por medio de más estrictos marcos regulatorios y jurídicos.

Corps de l’article

INTRODUCTION

Depuis le 7 août 2015, la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République a mis en place des instruments financiers et réglementaires inédits pour amener les collectivités à se regrouper en France. Les régions ont fusionné et leur nombre a diminué de moitié depuis le 1er janvier 2016; à un niveau plus local, une prime d’État a été accordée aux municipalités qui acceptaient de se regrouper. Comment comprendre cet encouragement à la fusion et à la concentration, alors qu’il y a dix ans encore la préférence allait aux petites structures réactives et très proches du territoire? Cette réforme est-elle révélatrice de nouveaux modes de délégation de compétences et de types de relations spécifiques entre État central et collectivités?

En inscrivant notre étude dans une tradition d’analyse des politiques publiques particulièrement attentive aux normes, valeurs et partis-pris de l’action publique (Muller, 2000), nous proposons d’examiner la réforme territoriale française en nous demandant si elle exprime une nouvelle façon de faire de l’État en matière de décentralisation. L’hypothèse que nous avançons est celle d’un guidage plus strict des collectivités à l’issue de la réforme (plus forte limitation des compétences et des marges de manoeuvre budgétaires des collectivités) comme au cours du processus de négociation (processus accéléré et conflictuel entre représentants de l’État et des collectivités). Pour étayer cette analyse, l’article sera organisé en trois temps. Nous reviendrons d’abord sur les motifs officiels de la réforme territoriale (1), puis sur les styles de délégation de compétence et le processus de négociation (2) et, enfin, sur les implications en matière de décentralisation/reconcentration des pouvoirs (3). L’article confrontera ainsi les résultats théoriques d’une thèse menée entre 2009 et 2012 sur la gouvernance multiniveaux (entretiens semi-directifs auprès d’acteurs politico-administratifs au niveau national et auprès des collectivités locales) avec une enquête d’actualisation menée au sein du Conseil régional Auvergne–Rhône-Alpes (observation sociologique et entretiens, n = 76; Bardin, 2007). Les techniques de « gouvernement à distance » des collectivités (Epstein, 2005) sont-elles en train de changer progressivement en France, le législateur tentant de guider davantage, par des orientations réglementaires et des incitations financières accrues, les décisions politiques locales?

LES MOTIFS : DÉCONSTRUIRE LES RAISONS OFFICIELLES D’UNE RÉFORME TERRITORIALE

Une histoire ancienne

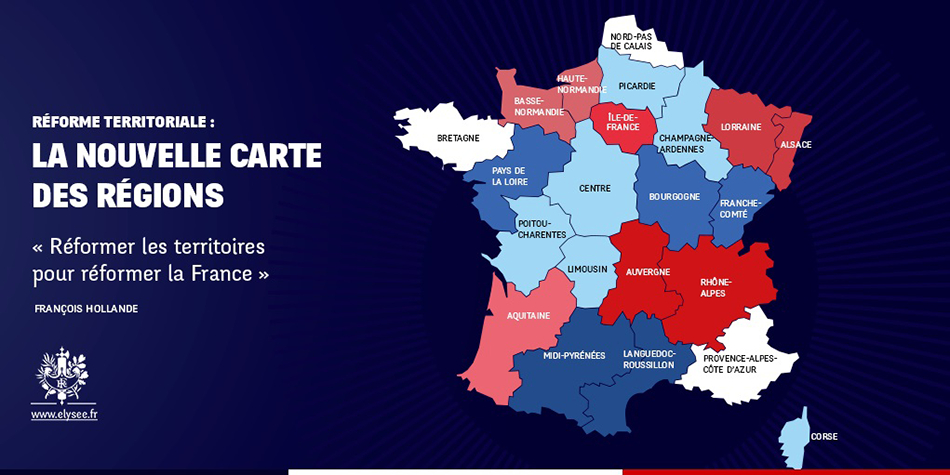

Le 7 août 2015, la loi française sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a achevé un nouvel acte de décentralisation modifiant tous les échelons territoriaux en France. Les régions ont été fusionnées, passant de 24 à 13 (voir la figure 1); les départements ont vu leurs prérogatives réduites; les petites municipalités ont été incitées à fusionner et à déléguer des compétences à des structures intercommunales (Béhar, 2015).

Figure 1

Les regroupements de régions avec la loi NOTRe (présentation officielle des anciennes et des nouvelles régions par la présidence de la République)

Au-delà des périmètres, la redistribution des compétences juridiques modifie l’importance et le pouvoir relatif des collectivités les unes par rapport aux autres : ce sont les régions qui disposent dorénavant des pouvoirs les plus stratégiques en matière d’économie et d’emploi notamment (Dietsch et al., 2015). Pourquoi avoir ainsi redessiné le périmètre des collectivités?

La question du maillage territorial de la République française est un sujet de débat ancien. La France serait trop morcelée administrativement et chaque échelon en tant que tel a été critiqué dès le XIXe siècle pour l’inadéquation entre son périmètre d’intervention et les problèmes à traiter (Monnet, 1883). Les tribunes se sont succédé historiquement pour déplorer le nombre de niveaux territoriaux et leur caractère inadapté aux besoins : « Aucune des principales collectivités publiques ne paraît plus adaptée aux problèmes d’aujourd’hui : la commune est trop petite, le département trop uniforme, la région rarement à l’échelle européenne », dénonçait au milieu des années 1990 le rapport Jean Picq (1995). En 1996, c’est Jacques Attali qui proposait de « simplifier l’État en remplaçant les 96 départements, les 22 régions et les 36 000 communes par sept provinces et six mille municipalités de taille européenne » (Attali, 1996). Ces critiques s’inscrivent dans une longue tradition : accusé d’être incapable d’assimiler le fait urbain, l’échelon intermédiaire (le Département) s’était vu attaquer de longue date par le géographe Pierre Foncin, qui le décrivait à la fin du XIXe siècle comme « pris en tenaille, entre un local authentique et les régions, échelle plus moderne de la vie économique et sociale » (cité dans Roncayolo, 1997, p. 2961). Une réponse fut apportée le 14 janvier 2014 par l’annonce présidentielle d’une réforme territoriale visant à « mettre un terme aux enchevêtrements et doublons », puis par un discours du premier ministre Manuel Valls le 8 avril 2014 indiquant une suppression à venir des départements.

L’annonce a surpris. Rien ne laissait présager, en effet, une accélération du calendrier territorial à ce moment particulier. L’engagement de François Hollande lors de la campagne pour l’élection présidentielle en 2012 avait été modeste en matière de design institutionnel : le point n° 54 de son programme mentionnait seulement le souhait d’« initier une nouvelle étape de décentralisation », sans autre intention. Le thème de la décentralisation n’avait pas été abordé lors du débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande dans l’entre-deux tours de l’élection présidentielle. Pourtant, en 2014, le calendrier fut bousculé; le 6 mai, en interview sur BFMTV pour les deux ans de son accès au pouvoir, François Hollande a indiqué : « Je pense que les conseils généraux [autorités politiques des départements] ont vécu. » Après l’annonce surprise par le premier ministre en avril, la confirmation par le président de la République lui-même a inquiété : l’Assemblée des départements de France a publié un communiqué, outrée d’apprendre une nouvelle si brutale et imprévue. C’est que l’annonce d’une suppression des structures départementales et d’une redéfinition plus stricte des compétences locales semblait aller à l’encontre du mouvement historique de décentralisation entamé trente ans auparavant en France.

Depuis 1982, en effet, les « lois Defferre » (du nom du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation de l’époque) avaient profondément décentralisé l’administration en supprimant la tutelle des préfets (autorités de l’État central) sur les collectivités territoriales. Vingt ans après les lois Deferre de 1982, l’« Acte II de la décentralisation » avait étendu une nouvelle fois les pouvoirs et l’autonomie des collectivités en 2002, en leur offrant une capacité d’expérimentation législative et en confirmant la « clause générale de compétence » – c’est-à-dire le droit, accordé à chaque niveau de collectivité, d’intervenir dans tout champ de politique publique si cela correspondait à un intérêt public local. Après trente ans de décentralisation, pourquoi le gouvernement sous François Hollande a-t-il engagé une réforme semblant aller à contre-courant de l’histoire et de la montée en puissance régulière du « pouvoir local » en France (Cadiou, 2009)?

Preuve d’une forme de précipitation, le gouvernement est revenu en partie sur sa décision en juin 2014, en reconnaissant qu’un obstacle constitutionnel se poserait si le projet était mené à terme : puisque le département est mentionné dans la Constitution, pour le supprimer il faudrait modifier la Constitution – ce qui nécessiterait une majorité des trois cinquièmes des députés et sénateurs favorables. Se rendant compte de son annonce précipitée, François Hollande indiquait à la presse régionale le 3 juin 2014 : « Le département en tant que cadre d’action publique restera une circonscription de référence essentielle pour l’État. […] Mais il devra renoncer à exercer les compétences reconnues aux collectivités. » Après tant d’annonces et d’hésitations, comment – et surtout pourquoi – les collectivités ont-elles été réformées?

La (dé)construction d’un « problème » public

Promulguée le 7 août 2015, c’est la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République qui a redéfini les périmètres et les compétences des collectivités. La justification officielle de la loi NOTRe est ainsi rédigée sur le site du gouvernement :

Aujourd’hui, la France compte quatre échelons administratifs locaux qui se partagent des compétences : commune, intercommunalité, département et région. Cet empilement des échelons d’administration, les compétences partagées et les financements croisés sont souvent résumés par l’expression « millefeuille territorial ». Cette organisation est souvent illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique des territoires. Une importante réforme territoriale portée par le chef de l’État entend transformer pour plusieurs décennies l’architecture territoriale de la République. En jeu, la baisse des dépenses publiques[1].

L’argumentaire officiel étonne d’abord par son approximation. Les termes utilisés mobilisent un imaginaire fait de métaphores : « les compétences partagées et les financements croisés […] sont souvent résumés par l’expression “millefeuille territorial” ». L’expression « millefeuille territorial », n’est en rien une désignation institutionnelle ou juridique reconnue; il s’agit plutôt d’un usage rhétorique, au plus haut niveau de l’État, d’une expression grand public dont le sens premier est très éloigné du lexique administratif (le millefeuille renvoyant, dans son premier sens, à un « gâteau oblong formé de couches alternées de pâte feuilletée et de crème pâtissière » (TLF, 2016)). L’usage du terme « souvent » (« souvent résumés par l’expression… ») trahit le manque d’évaluation rigoureuse et quantifiée du phénomène. Surtout, l’expression « souvent illisible pour le citoyen » laisse entendre qu’il y aurait une demande préalable de la population pour une réforme de ce type. Or, on le sait en théorie de l’action publique, la construction d’un « problème » préalable permet de justifier les solutions d’action disponibles (Hassenteufel, 2008). Parler au nom des citoyens est une prosopopée, une figure de style visant à faire dire à des interlocuteurs absents ce qu’ils ne disent pas. Il convient donc de déconstruire les motifs officiels de cette réforme territoriale si l’on veut en comprendre les raisons dans leur complexité.

Peut-on affirmer que, si le gouvernement a annoncé cette réforme, c’est parce qu’il aurait connu une demande forte de l’opinion publique pour aller dans ce sens? La réponse est largement négative. S’appuyant sur les résultats d’un sondage indiquant que 69 % des Français étaient « attachés » à leur département, un article du Monde daté du 24 juin 2014 titrait de manière suggestive : « Les Français aiment le millefeuille. » Si l’on admet qu’il faut supprimer un échelon, lequel devrait disparaître en priorité? Le premier ministre souhaitait une suppression des départements. Or il n’est pas sûr que la demande publique allait dans ce sens : une enquête réalisée par le CSA en 2012 a révélé que, parmi les Français qui souhaitaient la suppression d’un échelon, seuls 26 % souhaitaient celle des départements (CSA, 2012).

L’enjeu de baisse des dépenses publiques doit lui aussi être réétudié sérieusement. Au printemps 2014, le secrétaire d’État chargé de la réforme, André Vallini, indiquait que la révision institutionnelle créerait entre 12 et 25 milliards d’euros d’économies budgétaires (Vallini, 2014). La raison semblait simple : pour Béatrice Giblin (2014), après plusieurs décennies de valorisation des petites entités s’imposerait aujourd’hui une « doxa vantant l’efficacité de [collectivités] plus grandes. […]. Elles seraient, affirme-t-on, moins coûteuses pour les contribuables, plus compétitives et davantage adaptées à la mondialisation. C’est curieux car, il y a dix ans, on ne parlait que de subsidiarité. » Comment s’est imposée l’idée selon laquelle des collectivités d’une taille plus importante seraient moins coûteuses? La théorie sur le transfert international des idées (Dolowitz et Marsh, 2012) peut être mobilisée, dans la mesure où des institutions internationales ont été de fervents relais de cette « doxa »; ainsi l’appel au regroupement et à l’octroi de ressources plus limitées de l’État central aux collectivités fut-il une recommandation type de l’OCDE ces dernières années :

Des économies supplémentaires sont atteignables en renforçant les incitations des collectivités territoriales à mieux maîtriser leurs dépenses. […] Les dotations de l’administration centrale, qui représentent environ la moitié des recettes des collectivités territoriales, pourraient être réduites lorsque les gains de productivité réalisables, déterminés sur la base d’analyses comparatives, sont importants

OCDE, 2013

La référence à des travaux chiffrés sur l’administration et le comparatisme tendent à dépolitiser le débat (Kaluszynski et Payre, 2012) : le gouvernement a ainsi mis en avant le fait que dans les sept pays de l’UE qui comptent trois à quatre niveaux de collectivités, la crise aurait accéléré l’évolution des échelons intermédiaires – avec la disparition progressive des comtés en Angleterre, un projet de regroupement des provinces en Italie, la réforme des provinces en Belgique... Pour le plus petit niveau institutionnel, le niveau communal, le mouvement avait été amorcé bien avant : un tableau comparatif des fusions communales entre 1950 et 2007, établi par le Conseil de l’Europe (2007), montre la disparition de 87 % des communes en Suède en un demi-siècle (de 2 281 à 290 communes), une suppression de 79 % des communes au Royaume-Uni (de 1 118 à 238 communes), de 75 % en Belgique (de 2 359 à 596 communes)… S’il existe une pression internationale à la normalisation par la comparaison (Bruno, 2006), le fait que des pays étrangers adoptent certaines solutions ne justifie en rien un transfert mécanique : « l’exemplarité de l’étranger » peut être construite pour valoriser une réforme (Frinault et Le Bart, 2009) et, a contrario, des contre-modèles repoussoirs peuvent être agités lorsqu’il s’agit de défendre la singularité du système national (Graziano, Jacquot et Palier, 2011). Le géographe Gérard-François Dumont (2015) souligne la faiblesse d’un comparatisme simpliste : pourquoi agrandir les régions comme le souhaitait le gouvernement, par exemple, alors que la superficie moyenne des 21 régions françaises (avant la réforme) était déjà supérieure à la superficie moyenne des länder allemands (Dumont, 2015)?

Discutable, la réforme permet toutefois de contenter les critiques du « millefeuille français » et de rassurer les institutions européennes sur la bonne volonté réformatrice de la France. Il faut ainsi noter l’effet d’affichage recherché auprès des partenaires européens : dans le Programme national de réforme 2014 – adressé à la Commission européenne – le gouvernement français mettait ainsi en avant sa réforme territoriale dans le paragraphe destiné à justifier des actions en vue du « redressement des finances publiques » :

Le Gouvernement entend poursuivre la réduction des déficits structurels, avec une priorité donnée aux économies en dépense, dans le contexte d’une gouvernance profondément rénovée […] et d’une refonte de l’organisation territoriale. […] Le Gouvernement veut engager une réforme ambitieuse de l’organisation territoriale de la France en vue de renforcer l’efficacité de l’action publique locale et de dégager des économies entre les différents sous-secteurs des administrations publiques

Gouvernement français, 2014, p. 8-9

Tous les acteurs informés reconnaissent pourtant que les économies seront faibles : si, le 9 mai 2014, le secrétaire d’État André Vallini annonçait que jusqu’à 25 milliards d’euros d’économies pourraient être dégagés, cette estimation s’est vite révélée hasardeuse. Dans son édition du 5 juin 2014, le journal Le Monde a rappelé que ce chiffre reposait sur une brève note de trois pages rédigée à la hâte par son cabinet. M. Vallini finissant par se raviser, il a indiqué le 29 juin dans le Journal du Dimanche que « personne n’a jamais dit que de passer de 22 à 14 régions permettrait d’obtenir des gains supplémentaires considérables ». En effet, les fusions des régions impliqueraient une uniformisation des conditions salariales et des droits sociaux des agents; de plus, le regroupement des services et le transfert de compétences imposent des coûts de restructuration, et l’on sait que l’apprentissage des nouvelles compétences par une collectivité amène à dépenser beaucoup les premières années de mise en oeuvre (Pontier, 1993).

La réforme territoriale ne fera pas faire d’économies majeures. Elle mécontente les collectivités. L’opinion publique n’était pas en demande de réforme particulière sur le sujet. Après ce temps de déconstruction des motifs officiels de la réforme de 2015, comment comprendre donc l’empressement à modifier l’architecture institutionnelle en France avec la loi NOTRe? Des cadres théoriques peuvent être mobilisés pour analyser la course vers une nouvelle organisation territoriale de la République en France; nous les déployons dans la seconde partie de cet article.

LES STYLES : NÉGOCIATIONS TERRITORIALES ET NOUVELLES FORMES DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES

Comment décentraliser? Variations historiques et politiques

La réforme territoriale a renforcé les régions et les structures intercommunales en leur délégant plus de compétences; à l’inverse, elle a réduit le périmètre et les pouvoirs des départements. Comment expliquer que l’État décide de déléguer ou de réallouer des compétences à un échelon plutôt qu’à un autre? On sait depuis longtemps que la théorie de l’optimum institutionnel n’est pas une justification pertinente (Offner, 2006) : il n’existe pas un niveau qui, par définition, serait plus efficace dans la gestion d’un problème social donné (Barroche, 2006; Foret, 2012) – telle politique pouvant être assumée efficacement par les mairies aux Pays-Bas, par des communautés autonomes en Espagne, par les départements ou par l’État en France (Arrignon, 2012a). Nous avons discuté l’efficacité institutionnelle et les arguments budgétaires en montrant qu’ils ne suffisaient pas à expliquer les stratégies adoptées. Ce que nous proposons dans cette partie, c’est de relire les théories du transfert de compétences à l’aune de cadres d’analyse peu mobilisés dans la littérature sur ces questions : les études sur l’intégration européenne. Car la question que nous posons ici recoupe un problème ancien des recherches sur l’européanisation : qu’est-ce qui pousse des décideurs politiques à abandonner volontairement une partie de leur souveraineté au profit d’autres institutions? Quel intérêt une entité politique a-t-elle à se séparer d’une partie de ses compétences au profit d’une autre entité? Les analyses proposées par les études sur la gouvernance multiniveaux en Europe sont, à notre sens, heuristiques pour plusieurs raisons. 1) Elles fournissent un cadre unique pour étudier le transfert de compétences entre échelons de gouvernement – quels que soient les échelons concernés – et favorisent dès lors la théorisation, la montée en généricité et le partage des connaissances empiriques entre des champs de la littérature qui dialoguent encore peu. (Pasquier, 2010) 2) La mobilisation de ces cadres d’analyse permet de s’intéresser aux relations de coopération/conflit et d’étudier les processus de transfert dans ce qu’ils ont de politique au sens plein du terme, de conflictuel, parfois de stratégique et de négocié. 3) Cela permet enfin de déjouer le discours convenu de la coopération pacifiée entre autorités politiques distinctes mais interdépendantes, en insistant sur les relations de pouvoir qui se jouent dans les transferts de compétences.

Pour une approche commune des transferts de compétences supra et infranationaux

Le premier modèle fourni par les études européennes, et que l’on propose d’appliquer à l’étude des transferts de compétences entre État et collectivités, est inspiré du réalisme et de l’intergouvernementalisme (Saurugger, 2010). Dans ce modèle, l’État (ou l’autorité politique qui délègue, quelle qu’elle soit) pense pouvoir continuer à contrôler le destinataire de la délégation à l’issue du transfert. Les acteurs à l’origine de la délégation sont considérés comme rationnels, intéressés et stratégiques : ils délaissent ce qui leur semble utile et uniquement cela; ils contrôlent le processus et ne le font que s’ils y trouvent un avantage. Ce modèle est intéressant pour trois raisons.

1) Il amène à s’interroger sur les non-dits, les causes et les motifs variés des transferts de compétence – et donc à défaire, comme nous l’avons fait dans la première partie de cet article, les argumentaires officiels et dépolitisants qui naturalisent les choix institutionnels.

2) Il permet de penser le contrôle à distance (Esptein, 2005) : même en déléguant une compétence, les acteurs à l’origine du transfert sont considérés comme en mesure de guider des décisions de l’acteur auquel est déléguée la mise en oeuvre. En théorie européenne, la crise de la « chaise vide » provoquée par le général de Gaulle en 1965-1966 a été l’illustration idéal-typique de cette capacité des acteurs à l’origine des transferts de bloquer un processus dont ils étaient pourtant tenus d’accepter de nouvelles règles. Dans ce modèle, les acteurs centraux, étatiques, sont toujours capables de reprendre la main s’ils le souhaitent – car c’est à ce niveau que la souveraineté s’exerce.

3) Ce modèle met à disposition, enfin, l’utile concept de « blame avoidance » (Weaver, 1986), l’évitement du blâme. Le concept désigne le choix fait par des acteurs politiques nationaux de déléguer des politiques impopulaires ou coûteuses pour en transférer la responsabilité – et aussi la critique publique – vers un autre échelon. En France, la montée en puissance des critiques sur les dépenses des collectivités illustre bien comment l’État central s’est peu à peu déchargé d’une partie de ses programmes les plus déficitaires (en premier lieu certaines politiques sociales, notamment d’assistance, très coûteuses en période de crise économique (Arrignon, 2012b)) avec pour effet une délégation croissante de fonctions aux collectivités, puis une dénonciation des dépenses grandissantes de ces dernières (Cour des comptes, 2015).

Le second modèle issu des études européennes que nous proposons de mobiliser pour analyser les réformes territoriales est tiré de l’idéalisme et du néofonctionnalisme. En termes épistémologiques, cette tradition de recherche insiste moins sur la rationalité stratégique des acteurs et sur leur action intéressée que sur l’importance des idées, des valeurs et des convictions. Pour le néofonctionnalisme, les acteurs qui décident de déléguer des compétences le font parce qu’ils ont la conviction d’une nécessité. Ils peuvent croire à l’efficacité de la délégation : une politique menée à un autre échelon que l’échelon national serait plus pertinente, parce qu’elle serait plus proche du terrain (décentralisation) ou parce qu’elle gagnerait en cohérence ou en économies d’échelles (politiques de recentralisation ou d’intégration). Rapprocher les théories de l’intégration européenne et les études territoriales est une nécessité en matière de subsidiarité : en France, c’est par l’Union européenne qu’a commencé d’être débattu politiquement et intégré juridiquement le concept de subsidiarité, avec l’inscription de ce principe européen dans la Constitution française en 2003 : « Les collectivités territoriales ont vocation à exercer l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à l’échelle de leur ressort. »

Outre les idées et valeurs, les auteurs néofonctionnalistes ont apporté un concept décisif à l’étude des processus de transfert de compétence grâce à la notion de « spill-over » ou « effet d’engrenage ». Ce concept est défini ainsi par Leon Lindberg : « Une action précise, liée à un objectif donné, crée une situation dans laquelle l’objectif initial ne peut être assuré qu’en mettant en oeuvre des actions supplémentaires, qui sont successivement des conditions futures et une nécessité pour d’autres actions. » (Lindberg, 1963, p. 9) L’effet d’entraînement décrit une situation dans laquelle une compétence transférée va progressivement nécessiter d’autres transferts – ne serait-ce que par un effet de propagation, de besoins de sous-compétences complémentaires, pour pouvoir mener à bien la politique assumée initialement. Guillaume Gourgues (2015) l’illustre en matière de formation professionnelle : politique assumée par les régions en France, la formation professionnelle a amené les régions à s’intéresser aussi aux dispositifs d’emploi, aux difficultés d’accès à la formation, aux mesures sociales (habitat, gardes d’enfants, etc.), ce qui les a mis en concurrence avec l’État et les collectivités qui pouvaient assurer des politiques comparables. Le parallèle est utile avec les études européennes, parce qu’il permet de théoriser l’extension des pouvoirs et les concurrences entre acteurs pour des compétences politiques partagées. Pour la réforme territoriale qui nous intéresse ici, ce modèle invite à réfléchir aux manières dont les négociations se déroulent entre partenaires multiniveaux – ce que nous proposons d’étudier ici avec les styles de délégation de compétences.

La négociation multiniveaux, entre combat et partenariat territorial

Ce qui a surpris dans l’annonce de la réforme territoriale en France, c’est d’abord son caractère non concerté, l’étonnement des collectivités face à ce qui est apparu comme une décision autoritaire de l’État central. Pour étudier les styles de la délégation de compétence, nous pouvons nous référer aux théories de l’organisation qui décrivent les styles de négociation des plus autoritaires aux plus ouverts et participatifs (Plane, 2003; Hersey et Blanchard, 1969), en les croisant avec les travaux sur les « styles de politiques publiques » (Richardson, 2000) qui se demandent, à l’instar de Papadopoulos (2001), dans quelle mesure se consoliderait (ou non) un style d’action publique privilégiant davantage qu’auparavant la coopération et le partenariat. Le retour sur la négociation de la réforme territoriale actuelle illustre plutôt, à notre sens, une gouvernance multiniveaux plus conflictuelle, objet d’âpres négociations politiques entre acteurs dont il s’agit de réinterroger les relations de pouvoir.

À la suite de l’annonce de la réforme au printemps 2014, l’opposition parlementaire a d’abord critiqué « la légèreté » de l’exécutif en matière de réforme territoriale : « Jamais la Ve République n’a connu de tels errements et revirements de son exécutif », déclarait ainsi le sénateur Éric Doligé dans Le Parisien le 10 juin 2014. Les élus du même bord politique que le gouvernement n’ont pas caché eux non plus le fait qu’ils n’ont pas été prévenus – Claude Gewerc, président PS de la région Picardie interrogé sur la chaîne LCI le 2 juin 2014, se disant « très surpris » de l’annonce de fusion des régions par François Hollande. Pour Dominique Bussereau, président du conseil général de la Charente-Maritime, la fusion des régions était « tout simplement ridicule ». Finalement, l’Assemblée des départements de France, le 2 juillet 2014, a voté à l’unanimité une motion affirmant son opposition à la réforme territoriale et, au contraire, son souhait de voir les régions inchangées et les compétences des départements renforcées. L’opposition a finalement été couronnée de succès et le gouvernement est partiellement revenu sur le projet. Les régions ont certes été agrandies (voir la figure 1), mais les départements ont été maintenus et le premier ministre, dans son discours de politique générale du 16 septembre 2014, a réservé trois sorts différents aux départements : dans les territoires dotés d’une très grande ville, les structures communales et départementales pourraient être fusionnées; dans les départements qui compteront « des intercommunalités fortes, […] les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d’intercommunalités »; enfin, les départements ruraux seraient maintenus. Manuel Valls ajouta qu’à l’issue de la réforme un département sur deux serait tout de même supprimé.

Comment analyser ce style de négociation et de relations territoriales : un gouvernement surprenant les collectivités et annonçant une réforme historique, avant de revenir quelques semaines plus tard sur les mesures les plus fortes? On peut y voir un nouveau style de délégation de compétence, plus agonistique, entre État et collectivités. « Face aux réformes implantées, est-ce que l’on peut toujours parler d’un État partenaire? », se demande le texte d’intention du dossier spécial de ce numéro de la revue. Notre hypothèse est qu’après une période de partenariat, les conditions de négociation sont effectivement plus conflictuelles entre l’État et les territoires. La théorie de la négociation de Chamberlain et Kuhn (1986) l’illustre par un modèle relativiste et interactionniste : le pouvoir de négociation de A (le gouvernement dans le cadre de la réforme territoriale, par exemple) et le pouvoir de négociation de B (les présidents des départements de France, par exemple) correspondent aux rapports entre les coûts respectifs de A et de B d’être en accord ou en désaccord. Dans ce modèle, le pouvoir de négociation de A dépend de la manière dont B va apprécier le rapport entre les motivations de A et le niveau d’exigence de A. Le pouvoir de A est d’autant plus fort que son degré de motivation semble élevé et que ses exigences sont assez peu coûteuses pour B. Le pouvoir de B est calculable de la même manière : il correspond, dans le regard de A, au rapport entre le degré de motivation de B par rapport au coût des demandes de B. La mobilisation de ce modèle de négociation nous permet de mieux comprendre la tournure très conflictuelle prise par le débat sur la réforme territoriale en 2014-2015.

1) Dans une négociation, celui qui l’emportera sera celui qui aura réussi à faire passer ses conditions pour acceptables par l’autre – soit en abaissant progressivement son niveau d’exigence, soit en élevant son degré de motivation visible et sa capacité de nuisance et de mobilisation[2].

2) Pour atteindre un point donné n d’accord, il vaut mieux exiger n+1 en début de négociation afin de prévoir le recul à concéder probablement au cours du processus de débat. On peut ainsi interpréter la position maximaliste du premier ministre Manuel Valls annonçant au printemps 2014 la suppression des départements pour obtenir à l’automne et dans l’apaisement un projet de suppression de la moitié de ces collectivités. On peut interpréter le volontarisme affiché du premier ministre (« Il y a un débat partout, sur tous les bancs, dans toutes les formations, mais cette réforme on en parle mais on ne la fait pas. [Il faut] passer enfin des mots aux actes. ») comme une manière de sur-jouer l’intransigeance dans une négociation conflictuelle, face à des élus locaux dont les travaux de sociologie du pouvoir local ont montré par ailleurs la capacité de verrouillage politique traditionnelle (Duran et Thoenig, 1996; Desage et Guéranger, 2011; Frinault, 2015).

LES EFFETS : DÉCENTRALISATION OU RECONCENTRATION DES POUVOIRS?

En études territoriales, on l’aura compris, nous nous inscrivons dans la perspective de Douillet, Faure et Négrier (2015), qui encouragent l’inscription de l’analyse des politiques territoriales dans les questions génériques sur les rapports de pouvoir :

L’enjeu est de prendre au sérieux la diversité des configurations locales tout en intégrant celles-ci dans des logiques d’action publique plus larges. […] La déterritorialisation des politiques locales passe aussi par leur inscription dans des systèmes d’action publique qui ne soient pas circonscrits aux espaces infranationaux.

L’enjeu est bien de saisir, dans l’action publique locale, les déterminants des choix politiques – et donc de prendre en considération l’impact de logiques globales dans l’étude des dynamiques locales. La question de l’affaiblissement ou du maintien de l’État dans la gestion des territoires peut alors être enrichie d’un questionnement sur les relations du pouvoir et de contraintes renouvelées entre acteurs à différentes échelles. Les collectivités décident rarement si elles sont ou non les échelons pertinents (Béhar, 2015) et la réforme territoriale française contemporaine l’illustre en rappelant que les collectivités restent dépendantes des niveaux supérieurs de gouvernement pour définir le champ de compétences qui est le leur.

L’entrée par l’étude des instruments d’action publique pour analyser les relations entre niveaux de gouvernements permet de nouer des liens entre plusieurs champs de recherche qui posent des questions semblables sur les instruments de pilotage des territoires et la prise en compte des « techniques de domination politique » (Weber, 1921). Si un échelon de gouvernement essaie de faire varier les pratiques d’un autre, il peut actionner un panel d’instruments qui va de la contrainte la plus stricte au simple échange informel d’avis, de « bonnes pratiques » ou d’incitations. La proposition d’étude des relations entre échelons de gouvernement par l’analyse des formes de négociation et de pouvoir permet ainsi d’étudier comment se reformulent les rapports de domination entre niveaux de gouvernement. L’introduction du « gouvernement par l’incitation » (Arrignon, 2016) autorise ainsi à théoriser les pressions au changement et à montrer, entre approches incitatives et approches contraignantes, et au sein même des modalités incitatives de gouvernement, comment se retissent des rapports de pouvoir entre acteurs institutionnels.

À notre sens, cette décentralisation française s’apparente finalement à une décentralisation d’un « deuxième type », telle que théorisée par Keating (1998) : elle vise moins à donner de nouveaux pouvoirs aux collectivités qu’à reprendre du contrôle sur les choix locaux par les contraintes budgétaires et par des incitations plus fortes. Il s’agit bien de gouverner à distance (Esptein, 2005) en limitant de plus en plus l’autonomie locale par des contraintes financières et des compétences plus clairement délimitées. Avec la loi NOTRe, la suppression de la clause de compétence générale a interdit aux collectivités de mener des initiatives dans le domaine qu’elles souhaitaient, puisque, pour la première fois depuis 1982, la loi a établi une liste limitée et exclusive de compétences par échelons territoriaux. Comme l’indique la circulaire du ministère de la Décentralisation publiée le 22 décembre 2015, « pour savoir si la région ou le département peut intervenir, il convient de rechercher si un texte lui a attribué la compétence ».

Tableau

Évolution des compétences de chaque structure territoriale depuis la loi NOTRe

Outre cette délimitation réglementaire qui borne l’espace d’intervention possible des collectivités, il faut voir les incitations financières qui pèsent de plus en plus sur les structures (Arrignon, 2015) : la dotation que l’État accorde, par exemple, aux structures intercommunales, est proportionnelle à la taille de ces structures; si plusieurs intercommunalités fusionnent, comme le recommande le gouvernement, alors elles recevront 30 % de plus de dotation de l’État. Il en est de même pour les petites communes : la loi a prévu que les nouvelles communes créées avant le 1er janvier 2016, par fusion de petites communes existantes, bénéficient d’une prime de 5 % supplémentaires sur leurs dotations d’État. Dès lors se met en place une forme discrète de gouvernement par l’incitation, de l’État vers les territoires (Arrignon, 2016). L’efficacité d’une approche par les incitations est, pour le pouvoir central, de se donner une prise directe sur les données territoriales du choix : les incitations n’opposent pas les acteurs et les niveaux de gouvernements entre eux, elles font en sorte de faire converger leurs intérêts. Contraignant en étant incitatif, le pouvoir réel de conduire les conduites (Foucault, 2004) revient aux mains de l’institution qui administre les primes et les sanctions financières. On pourra ainsi conclure avec Epstein : « En toute liberté, les territoires sont amenés à développer des projets, des politiques qui répondent assez fidèlement aux attentes définies au niveau central. Et, de ce point de vue-là, on peut bien parler d’un pilotage, d’une forme de gouvernement à distance. » (Epstein, 2015)

CONCLUSION

À l’issue de la réforme territoriale française, doit-on conclure à une forme de recentralisation du pouvoir? Trois éléments nous amènent à répondre plutôt par l’affirmative. Le nouveau bloc des compétences territoriales est exclusif et il interdit désormais à une collectivité de déroger aux délégations attribuées par la loi. La recentralisation se mesure par le style plus autoritaire de délégation de pouvoirs : la réforme a été menée en à peine un an, contre l’avis des associations représentant les collectivités, notamment celles des départements et des communes. Au-delà du cadre réglementaire, enfin, ce sont les modalités de dotation budgétaire qui finissent de limiter l’autonomie des collectivités. Alors que le niveau local a longtemps été conçu comme une forme de contre-pouvoir en mesure d’équilibrer des intentions nationales par une capacité de réallocation différentielle des ressources (Castles et al., 2010), avec la fusion des collectivités et la redistribution des compétences par la loi NOTRe on assiste bien à une reprise en main des collectivités par des modalités de dotations budgétaires, de même que par des cadres réglementaires et juridiques plus stricts, à l’issue de cette réforme.

Parties annexes

Notes

Bibliographie

- ARRIGNON, Mehdi (2012a). « Inciter au travail. La convergence des instruments, cadres cognitifs et objectifs des réformes sociales “actives" dans le contexte de la Stratégie européenne pour l’emploi », Grenoble, Institut d’études politiques de Grenoble, Thèse de science politique.

- ARRIGNON, Mehdi (2012b). « Opportunités des crises pour les réformes sociales : le cas du RSA », dans Jean-Claude BARBIER, Maryse BRESSON et Béatrice MULLER (dir.), Solidarités : l’épreuve des crises, Paris, L’Harmattan, p. 153-170.

- ARRIGNON, Mehdi (2015). « Le coût de la résistance. Les ressources territoriales face aux stratégies “d’activation” de la protection sociale (France, Espagne, Pays-Bas) », Dynamiques régionales, vol. 1, n° 2.

- ARRIGNON, Mehdi (2016). Gouverner par les incitations, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

- ATTALI, Jacques (1996). « Des idées ? en voici ! », Le Monde, 31 mai.

- BARDIN, Laurence (2007). L’analyse de contenu, Paris, Presses universitaires de France.

- BARROCHE, Julien (2013). « L’État contre lui-même », Raisons politiques, vol. 1, n° 49.

- BÉHAR, Daniel (2015). « Réforme territoriale : la fin d’un cycle ? », L’Économie politique, vol. 4, n° 68, p. 36-46.

- BRUNO, Isabelle (2006). « Déchiffrer “l’Europe compétitive”. Étude du benchmarking comme technique de coordination intergouvernementale dans le cadre de la stratégie de Lisbonne », Paris, Institut d’études politiques de Paris, Thèse de science politique.

- CADIOU, Stéphane (2009). Le pouvoir local, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

- CASTLES, Francis, Stephan LEIBFRIED, Jane LEWIS, Herbert OBINGER et Christopher PIERSON (dir.) (2010). The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford, UK, Oxford University Press.

- CHAMBERLAIN, Neil et James KUHN (1986). Collective Bargaining, New York, McGraw-Hill.

- CONSEIL DE L’EUROPE (2007). « Bonnes pratiques en matière de coopération intercommunale dans les États membres ». Strasbourg, Rapport pour le Comité européen sur la démocratie locale et régionale.

- COUR DES COMPTES (2015). « Les finances publiques locales ». Paris, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités, octobre.

- CSA (2012). « Les Français, le cumul des mandats et l’organisation administrative de la France », Paris, Sondage réalisé en octobre 2012.

- DIETSCH, François, Julien LENOIR, Anne MAES et François MEYER (2015). « Panorama des dispositions contenues dans la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) », Paris, Rapport pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), n° 1, p. 1-80.

- DESAGE, Fabien et David GUÉRANGER (2011). La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions intercommunales, Vulaines-sur-Seine, France, Éditions du Croquant.

- DOLOWITZ, David et David MARSH (2012). « The Future of Policy Transfert Research », Political Studies Review, vol. 10, p. 339-345.

- DOUILLET Anne-Cécile, Emmanuel NÉGRIER et Alain FAURE (2015). « Trois regards sur les politiques publiques vues du local », dans Laurie BOUSSAGUET, Sophie JACQUOT et Pauline RAVINET, Une « French touch » dans l’analyse des politiques publiques?, Paris, Presses de Sciences Po, p. 319-348.

- DUMONT, Gérard-François (2015). « Réforme territoriale et développement local. Comment éviter la recentralisation? », Départements ruraux et développement économique, p. 46-56. Communication d’abord présentée à l’Assemblée générale d’Aveyron Expansion le 13 octobre 2014.

- DURAN Patrice et Jean-Claude THOENIG (1996). « L’État et la gestion publique territoriale », Revue française de science politique, n° 4, p. 580-623.

- EPSTEIN, Renaud (2005). « Gouverner à distance », Esprit, n° 11, p. 96-111.

- FORET, François (2012). « État, libéralisme et christianisme. Critique de la subsidiarité européenne », Politique européenne, vol. 2, n° 37, p. 184-187.

- FOUCAULT, Michel (2004). Naissance de la biopolitique. Paris, Le Seuil, Cours au collège de France.

- FRINAULT, Thomas (2015). « Le système territorial français : entre injonction réformatrice et verrouillages institutionnels », Communication au XIIIe congrès de l’Agence française de science politique (ASFSP), Aix-en-Provence, 22-24 juin.

- FRINAULT Thomas et Christian LE BART (2009). « L’exemplarité de l’étranger », Revue française de science politique, vol. 59, n° 4, p. 629-631.

- GIBLIN, Béatrice (2014). « Les tenants du big bang territorial vont être déçus », La Gazette des communes, 4 février.

- GOURGUES, Guillaume (2015). « La providence à “petits pas”. L’extension discrète et incertaine de l’intervention sociale de la région PACA (2004-2014) ». Communication au XIIIe congrès de l’Agence française de science politique (AFSC), Aix-en-Provence, 22-24 juin.

- GOUVERNEMENT FRANÇAIS (2014). Le Programme national de réforme. [En ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/programme-national-de-reforme-2014.pdf].

- GRAZIANO Paolo, Sophie JACQUOT et Bruno PALIER (dir.) (2011). The EU and the Domestic Politics of Welfare State Reforms, Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan.

- HALL Peter et Rosemary TAYLOR (1997). « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », Revue française de science politique, vol. 47, n° 3-4, p. 469-496.

- HASSENTEUFEL, Patrick (2008). Sociologie politique de l’action publique, Paris, Armand Colin.

- HERSEY, Paul et Kenneth H. BLANCHARD (1969). Management of Organizational Behavior, Englewoods Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

- KALUSZYNSKI Martine et Renaud PAYRE (dir.) (2012). Les sciences de gouvernement en circulation(s), Paris, Economica.

- KEATING, Michael (1998). The New Regionalism in Western Europe : Territorial Restructuring and Political Change, Northampton, UK, E. Elgar.

- LINDBERG, Leon N. (1963). The Political Dynamics of European Integration, Oxford, UK, Oxford University Press.

- MONNET, Émile (1883). Histoire de l’administration provinciale, départementale et communale en France, Paris, A. Rousseau.

- OCDE (2013). Études économiques de l’OCDE – France 2013, Paris, OCDE.

- OFFNER, Jean-Marc (2006). « Les territoires de l’action publique locale. Fausses pertinences et jeux d’écarts », Revue française de science politique, vol. 56, n° 1, p. 27-47.

- PAPADOPOULOS, Yannis (2001). « Transformations du style de l’action publique et responsabilité politique », Politiques et management public, vol. 19, n° 1, p. 165-183.

- PASQUIER, Romain (2010). « The French regions et the European Union : Policy change and institutional stability », dans Roger SCULLY et Richard WYN-JONES (dir.), Europe, Regions and European Regionalism, Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan, p. 35-52.

- PICQ, Jean (1995). L’État en France : servir une nation ouverte sur le monde, Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, décembre.

- PLANE, Jean-Michel (2003). Management des organisations, Paris, Dunod.

- POLLET, Gilles (2004). « Entre centre et périphérie : le couple centralisation/décentralisation en France dans une perspective socio-historique (19ième-20ième siècle) », Communication au colloque franco-japonais La décentralisation et les décisions publiques, Tokyo, 12-13 mars.

- PONTIER, Jean-Marie (1993). « Collectivités locales : à propos de la réforme de la DGF. Quelques réflexions sur les dotations », La Revue administrative, vol. 46, n° 276, p. 605-610.

- PORTER, Michael (1998). « Clusters and the New Economics of Competition », Harvard Business Review, novembre-décembre.

- RICHARDSON, Jeremy (2000). « Government, interest groups and policy change », Political Studies, n° 48, p. 1006-1025.

- RONCAYOLO, Marcel (1997). « Le département », dans Pierre NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, p. 2937-2974.

- SAURUGGER, Sabine (2010). Théories et concepts de l’intégration européenne, Paris, Presses de Sciences Po.

- TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2016). Dictionnaire [Disponible en ligne : atilf.atilf.fr].

- VALLINI, André (2014). « De 12 à 25 milliards de gain grâce à la réforme territoriale », Le Figaro, 8 mai 2014.

- WEAVER, Kent (1986). « The Politics of Blame Avoidance », Journal of Public Policy, vol. 6, p. 371-398.

- WEBER, Max (1921). Économie et société, Paris, Plon, Pocket (réédition : 2003).

Liste des figures

Figure 1

Les regroupements de régions avec la loi NOTRe (présentation officielle des anciennes et des nouvelles régions par la présidence de la République)

Liste des tableaux

Tableau

Évolution des compétences de chaque structure territoriale depuis la loi NOTRe