Résumés

Résumé

Ce texte se fonde sur une recherche menée parmi les Hazaras, une population originaire du centre de l’Afghanistan. Il expose comment s’articulent le cadre théorique et l’approche méthodologique d’une recherche portant sur de vastes réseaux migratoires qui se déploient entre l’Afghanistan, le Pakistan, l’Iran et, de façon croissante, l’Occident, en montrant comment des considérations générales sont mises en oeuvre concrètement sur un terrain éclaté. Après avoir rapidement passé en revue de façon critique les débats portant sur les migrations, l’auteur aborde les techniques d’enquête adoptées : ethnographie itinérante, parcours de vie d’un nombre initialement faible de personnes, grille d’entretien et brèves généalogies pour reconstruire les relations sociales mobilisées au cours de la migration. Il s’agit de dépasser l’idée que la migration est un déplacement linéaire suivi d’une intégration plus ou moins réussie dans la société d’accueil : en effet, il apparaît au contraire que des lieux éloignés peuvent former un système et que la circulation des personnes a bien souvent un caractère multidirectionnel et récurrent.

Abstract

This text is based on research conducted among the Hazaras, a population group from the centre of Afghanistan. It presents the nature of the link between the theoretical framework and the methodological approach of a research project that focuses on the vast migratory networks unfurling between Afghanistan, Pakistan, Iran and, increasingly, the West, and shows how general considerations are concretely brought into play in a spatially exploded field. After providing a quick critical review of the debates concerning migrations, the author addresses the survey techniques adopted: itinerant ethnography, the life path of an initially limited number of people, an interview grid and brief genealogies used to reconstruct the social relations mobilized during the migration. It is a question here of going beyond the idea that migration is a linear displacement followed by a more or less successful integration into the host society: in fact, on the contrary, it would appear that faraway places may form a system and that the circulation of people very often has a multidirectional and recurrent character.

Corps de l’article

Les migrations et le transnationalisme au coeur du débat anthropologique

Malgré le déclin des grands systèmes explicatifs qu’ont pu être le fonctionnalisme, le structuralisme ou le marxisme, le débat théorique en anthropologie demeure intense. De nombreux auteurs ressentent un profond malaise face à l’objet et aux méthodes de leur discipline. C’est dans ce climat de foisonnement intellectuel, riche mais désordonné, que l’étude du phénomène des migrations a connu un essor important. Cette thématique s’articule sur celle du transnationalisme et de la mondialisation et a des incidences générales sur l’anthropologie et l’ensemble des sciences humaines et sociales.

Émanant le plus souvent d’auteurs nord-américains qui adoptent la perspective critique de l’anthropologie postmoderne, une réflexion épistémologique s’est développée à partir des années 1980. Selon eux, les anthropologues ont longtemps considéré que leur objet consistait en des groupes territorialisés, culturellement et linguistiquement homogènes. Les migrants venaient troubler cette représentation.

Même si de nombreuses voix s’élèvent contre les excès de ce courant, qui simplifie abusivement l’histoire du monde et l’histoire de l’anthropologie, il n’est plus possible aujourd’hui de faire de l’ethnographie comme dans les années 1950, 1960 et même 1970. L’étude des migrations a joué un rôle majeur dans ce tournant (Kearney 1986 : 332).

Cet article se fonde sur une recherche menée parmi les Hazaras, population originaire du centre de l’Afghanistan. Pour des raisons difficiles à évaluer, ils tiennent une place minime dans la littérature historique et anthropologique sur l’Afghanistan. Ils constituent un groupe nombreux (les estimations les plus extrêmes varient entre 10 % et 25 % de la population afghane) mais marginal. C’est une minorité à la fois ethnique et religieuse (ils sont chiites, contrairement à la majorité de la population afghane qui est sunnite) qui interagit peu avec ses voisins. Les filières hazaras sont donc distinctes et facilement identifiables par leurs spécificités.

Mon but est d’exposer comment s’articulent le cadre théorique et l’approche méthodologique adoptés dans une recherche portant sur de vastes réseaux migratoires qui se déploient entre l’Afghanistan, le Pakistan, l’Iran, et — de façon croissante — l’Occident. Il s’agit de montrer comment des considérations générales sont mises en oeuvre concrètement sur un terrain qui peut sembler de prime abord évanescent, puisqu’il m’a conduit des hautes terres et de la capitale de l’Afghanistan vers les centres urbains des pays limitrophes, mais aussi de l’Europe et de l’Amérique du Nord[1].

Au-delà des typologies : les nouvelles approches des migrations

Les approches des migrations sont souvent divisées entre macrothéories et microthéories. Les macrothéories adoptent des explications globalisantes et insistent sur les conditions structurelles d’ordre démographique et économique des migrations dans le contexte d’un capitalisme organisé à l’échelle mondiale. Les microthéories s’intéressent aux choix rationnels que les individus effectuent dans un monde où les chances ne sont pas distribuées de façon égale (Massey et al. 1993 ; Richmond 1988 ; Zolberg 1981). Ces approches se veulent prédictives et sont marquées par une vision bipolaire : elles opposent les sociétés qui envoient et celles qui reçoivent des migrants, et on distingue les facteurs push, ceux qui motivent le départ du pays d’origine, et pull, ceux qui attirent le migrant dans le pays d’accueil éventuel. Les migrations sont dès lors expliquées par deux types de causes, politiques (les conflits armés et la violence) ou économiques (l’attraction exercée par les marchés du travail des pays riches ou des zones urbaines), distinction qui recoupe celle entre migrations forcées et volontaires.

Kunz (1973, 1981) et du Toit (1990) — comme bien d’autres — considèrent ainsi qu’une théorie générale des migrations passe par une typologie. Du Toit, par exemple, s’efforce de modéliser différents aspects de la migration et distingue les migrants saisonniers, les réfugiés, les relocations planifiées, les migrations volontaires (1990 : 305-306). Connor (1987, 1989) reprend cette approche dans ses travaux, sur ce qu’elle nomme les « self-settled refugees » établis à Peshawar (Pakistan). Son hypothèse de départ est que les choix résidentiels sont influencés par les antécédents et le cadre culturel des réfugiés — ce qui inclut l’origine géographique et ethnique, le statut (niveau de formation, expérience professionnelle…)—, par le degré d’engagement politique (affiliation à un parti de la résistance), ainsi que par le moment et les motivations du départ. Elle retient de Kunz (1973) la notion de « distinct vintages » : les réfugiés qui ont pris la fuite à un moment donné partagent des caractéristiques qui les distinguent de ceux qui ont pris la fuite à d’autres moments (Connor 1987 : 155). De son propre aveu, Connor s’est concentrée sur le discours des Afghans plus que sur leurs actes. Après avoir analysé les réponses de 771 chefs de familles, elle extrait une dizaine de motivations pour quitter l’Afghanistan. Selon elle, les Afghans ont quitté leur pays après des événements spécifiques liés à leurs caractéristiques sociologiques et n’ont pas fui en masse.

On peut certes la suivre dans cette conclusion et sa cartographie des réfugiés afghans à Peshawar est intéressante. Mais on peut douter de la portée des informations obtenues sur les motivations des Afghans à quitter leur pays. Les résultats sont en effet assez décevants. On apprend sans surprise que les bombardements, les combats et, de façon plus générale, la pression exercée par le gouvernement communiste et l’Armée rouge sont les premières causes qui poussent les Afghans à l’exil. Connor effectue une coupe chronologique privilégiant le moment du départ et ne prend pas en compte l’enchevêtrement inévitable des motivations. Elle passe sous silence l’existence des mouvements d’aller et retour et ne s’intéresse pas aux itinéraires des réfugiés dans une perspective diachronique. À la lire, les Afghans ont quitté leur pays à un moment précis pour des raisons précises, qui peuvent certes être différentes d’une personne ou d’un groupe à l’autre, mais qui caractérisent de façon univoque ses informateurs. Or le processus de décision est ininterrompu : quitter l’Afghanistan est une chose, choisir de ne pas y retourner en est une autre. Dégager les motivations à migrer en fonction de la date du départ ne permet pas de mettre en évidence les stratégies des Afghans dans la durée. À vouloir regrouper les réfugiés par millésime et par catégories socioculturelle, statutaire et ethnique, Connor en vient à négliger la dispersion planifiée des familles et des lignages, ainsi que la complémentarité des lieux de résidence et des occupations professionnelles.

L’exemple de cette recherche démontre que les typologies et les modèles qui insistent sur les motivations reposent sur une conception réductrice des itinéraires migratoires et négligent l’existence de mouvements de va-et-vient et de liens transnationaux. Ces approches insistent trop unilatéralement sur la dimension dramatique des migrations forcées, considérées comme une expérience profondément traumatisante. Ce faisant, on néglige les stratégies que les réfugiés développent ainsi que leurs ressources socioculturelles. La séquence migratoire est appréhendée de façon linéaire ; on ne prend pas en compte le caractère multidirectionnel et récurrent de la circulation des personnes, et on ne voit pas que des lieux éloignés les uns des autres peuvent former un système.

En réaction, de nombreux auteurs proposent une approche renouvelée des relations entre groupes sociaux, cultures et territoires en les resituant dans le cadre du transnationalisme et de la mondialisation[2]. D’autres, sans nier la spécificité des réfugiés en termes légaux, ni minimiser les difficultés auxquelles ils font face, ont emprunté des considérations méthodologiques et théoriques au champ des migrations économiques (Al-Ali et al. 2001). En effet, les réfugiés ne sont pas de simples victimes d’un sort qui les dépasse ; ils savent utiliser leurs ressources culturelles pour s’adapter à des circonstances dramatiques ; ils développent un certain nombre de stratégies sociales similaires à celles des migrants économiques ; et un individu peut appartenir à plusieurs catégories à la fois ou passer de l’une à l’autre au cours de son existence. Dans bien des cas, l’éparpillement spatial est une stratégie de survie qui permet d’exploiter différentes niches écologiques et socio-économiques. La migration n’est plus vue comme le simple passage d’un lieu à un autre, mais comme un déplacement multidirectionnel — quelquefois circulaire — qui modifie, d’une part, le lieu de résidence (mais pas toujours les lieux de séjours) et, d’autre part, l’intensité des relations sociales (mais pas systématiquement leur structure). Il s’agit donc d’un phénomène social complexe qui comprend beaucoup plus qu’une fuite ou qu’une attirance vers des terres prospères. Ainsi, la conception d’un déménagement définitif ou d’un déplacement irréversible ne rend pas compte de la réalité sociale, car les phénomènes migratoires observables aujourd’hui sont — pour la plupart — bi-directionnels ou circulaires (Droz et Sottas 1997 : 70).

Les études transnationales semblent plus fécondes que l’approche typologique, car elles prennent en considération la richesse et la variabilité des différentes situations. Elles dépassent le cadre étroit des États-nations et assument le fait que les migrants maintiennent des liens avec leur pays d’origine. On ne s’intéresse plus seulement aux processus d’adaptation et à la recomposition identitaire des migrants, mais aussi, et même surtout, aux relations sociales multiples qu’ils développent en des lieux éloignés. On dépasse ainsi l’idée que les migrants passent d’un lieu à un autre et d’une culture à une autre, leur intégration pouvant être plus ou moins réussie au terme de ce processus unidirectionnel.

Certains commentateurs se montrent toutefois sceptiques face aux prétentions de nouveauté des théoriciens du transnationalisme et dénoncent la dimension performative des énoncés ainsi que la recherche de l’effet d’annonce et des figures de style. Il ne faut pas être dupe des manoeuvres opérées par certains auteurs qui attribuent sans précaution à leurs prédécesseurs ce à quoi ils entendent s’opposer[3]. Tout en reconnaissant qu’il est tout à fait légitime de s’intéresser aux groupes humains en mouvement, Mintz (1998) se demande si le terme « transnational » amène quelque chose de nouveau. Il ne nie pas que des endroits séparés puissent être reliés par la circulation continue de gens, d’argent, de marchandises et d’informations. Mais, à partir de l’exemple des Caraïbes, il montre que la mondialisation est faite de mouvements périodiques. Il rappelle qu’au XIXe siècle, quelque cent millions de personnes ont migré. La moitié environ était constituée d’Européens se rendant aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Uruguay, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, pays dont ils sont devenus citoyens. L’autre moitié a connu un sort bien différent : Africains, Chinois ou Indiens, ils ont migré comme force de travail de pays colonisés vers d’autres pays colonisés. Ce vaste mouvement migratoire traduit donc un rapport de force et une division du travail au niveau international. Certes, la migration a pris de nouvelles formes au XXe siècle, beaucoup d’Africains, de Chinois ou d’Indiens se rendant en Occident. Mais cela n’est qu’une étape dans un processus plus vaste, commencé il y a plusieurs siècles. Seule une profonde myopie historique le fait oublier aux chantres du transnationalisme. Bref, il ne faut ni surestimer ni sous-estimer les changements que connaît la période contemporaine. Ce qui la définit le mieux est peut-être la superposition d’une répartition de l’espace en États-nations souverains et l’existence de flux multiples qui en traversent les frontières et qui sont liés à la généralisation d’un capitalisme postindustriel.

Certes, il faut se donner les moyens de comprendre les phénomènes transnationaux — ou tout simplement translocaux — et dépasser les conceptions de la culture et de la société comme des entités délimitées et territorialisées. Certes, les réfugiés représentent une anomalie pour une telle conception. Il faut toutefois se méfier des effets de style. L’invention d’un nouveau vocabulaire ne débouche pas toujours sur des pratiques ethnographiques régénérées et néglige bien souvent la complexité de l’histoire de la discipline. Mon intention n’est pas de minimiser la portée des études transnationales. Elles représentent sans aucun doute un effort important pour répondre aux doutes qui traversent l’anthropologie après l’essoufflement du fonctionnalisme et du structuralisme. Il s’agit plutôt de démêler ce qui est de l’ordre de la coquetterie intellectuelle de ce qui représente un véritable enrichissement théorique pouvant déboucher sur une nouvelle pratique ethnographique.

L’existence de vastes circuits migratoires et économiques traversant les frontières étatiques n’est pas récente et ne dissout ni les lieux ni les appartenances communautaires. Les circuits migratoires étudiés dans ce travail ont ainsi été appréhendés par un mélange de méthodes finalement très classiques et un effort de perception, une sensibilité intellectuelle qui emprunte aux promoteurs des études transnationales.

De la théorie au terrain

Ma recherche ne se concentre pas sur une communauté villageoise clairement circonscrite, car je me suis laissé guider par les relations développées au fil du temps afin de dégager les stratégies d’un nombre initialement faible d’interlocuteurs. J’ai reconstitué progressivement leurs réseaux pour obtenir une image vivante et précise des liens qui unissent les groupes de solidarité dispersés dont les limites ne sont pas posées a priori. La construction du savoir est passée par une implication personnelle et la nécessaire distanciation intellectuelle n’a pas évacué toute proximité affective. Dans un premier temps, mes pérégrinations m’ont conduit entre l’Afghanistan, le Pakistan et l’Iran. Dans un deuxième temps, j’ai élargi la recherche à l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie, régions où se trouvent des milliers de Hazaras.

Comment les gens se déplacent-ils ? Quelles sont les étapes de leurs parcours migratoires ? Où logent-ils ? À qui s’adressent-ils pour obtenir un emploi, un permis de séjour, un visa, voire une carte d’identité ou un passeport ? Comment font-ils pour envoyer de l’argent et des marchandises d’un pays à l’autre ? Comment restent-ils en contact malgré les faibles moyens techniques à leur disposition ? Sur quels liens de solidarité peuvent-ils compter ? À travers ces questions, il s’agit de mettre en évidence les ressources socioculturelles que mes interlocuteurs ont mobilisées et les stratégies qu’ils ont mises sur pied pour réagir à la déstructuration causée par la guerre et l’exil, et non pas tellement les motivations qui les poussent à migrer ni les causes de l’exil.

Nous pouvons distinguer deux dimensions : tout d’abord un état de fait, c’est-à-dire la dispersion des familles — et plus généralement de tous les groupes de solidarité — causée par la guerre ; ensuite une stratégie, exprimée par les vastes réseaux migratoires et économiques mis sur pied par les Afghans afin de renouer ou de conserver des contacts malgré l’éloignement géographique. C’est à ce double aspect que renvoie le terme de plurilocalisation (Centlivres 1995a ; Centlivres et Centlivres-Demont 1998). En étudiant les pratiques et les discours des acteurs sociaux eux-mêmes plus que les caractéristiques et les causes extérieures de la migration, on remarque que, contrairement à l’idée selon laquelle un réfugié quitte son pays et n’y retourne plus avant la normalisation de la situation, les Afghans ont fait — et continuent de faire — des allers et retours incessants. Depuis 1978, très peu d’entre eux n’ont jamais quitté leur pays et très peu de réfugiés n’y sont jamais retournés au moins une fois. La migration est non réversible. Il s’agit d’un processus dynamique, qui induit des ajustements complexes ; c’est un véritable modèle culturel et non un aller simple suivi d’une intégration, voire d’une assimilation, dans le pays d’accueil ou d’un retour au pays d’origine. Pour les Hazaras, migrer n’est pas une simple réponse à la guerre et à la violence, c’est une véritable stratégie planifiée au niveau de la famille, qui permet de créer des revenus sous la forme de transferts de fonds, mais aussi au niveau plus large du groupe de solidarité, qui fournit un réseau d’information et d’entraide le long duquel la migration est facilitée.

La migration n’est pas nécessairement vécue comme un traumatisme ni même comme un fait exceptionnel. Les Afghans ne sont pas les victimes impuissantes d’événements qui les dépassent ; ils tirent un certain avantage de leur dispersion géographique en diversifiant leurs activités socio-économiques. La guerre, plus que la cause d’un exil massif mais réversible, a été le cadre d’une redéfinition profonde de l’identité des groupes. Ceux-ci ne sont plus structurés par référence à une résidence commune mais par des liens effectifs de solidarité et d’entraide, articulés sur une diversification et une complémentarité économiques et géographiques.

La littérature portant sur les réfugiés afghans n’a que tardivement et marginalement pris en considération le fait que la dispersion géographique était un phénomène durable qui résultait de stratégies individuelles et collectives explicites. Pour les jeunes, migrer est ainsi un moyen de réaliser une certaine idée de leur autonomie personnelle et intervient de façon importante dans la construction de la masculinité. C’est souvent après avoir passé quelques années en Iran qu’ils se marient. La migration est une stratégie de diversification économique et donc une stratégie de survie, mais aussi une espèce de rite de passage à l’âge adulte par lequel un homme s’accomplit. Il ne s’agit dès lors pas d’une rupture, puisque cela s’insère dans la représentation que les gens se font du parcours de vie d’un homme.

Une telle manière d’appréhender les parcours migratoires réhabilite partiellement, à la fois comme grille d’observation et comme objet d’étude, un outil méthodologique qui semblait dépassé : les réseaux. L’analyse de réseaux [network analysis] a connu un certain essor à partir des années 1950, mais a surtout fleuri dans les deux décennies suivantes, avant de s’essouffler dans les années 1980. Une conception indifférenciée des relations sociales (pour comprendre le comportement des gens, on s’intéresse à la structure des réseaux sociaux et à la fréquence des interactions plus qu’au contenu des échanges et des relations individuelles), un abus de formalisme, la difficulté de récolter des données empiriques qui puissent s’intégrer au cadre théorique et des thématiques relativement marginales expliquent ce discrédit. Les réseaux restent toutefois un outil méthodologique pour comprendre les situations de mobilité qui caractérisent les sociétés contemporaines. Dans l’étude déjà ancienne, mais restée célèbre, d’une paroisse norvégienne, John A. Barnes fournit une définition de la notion de réseau. Elle reste utile par sa simplicité même.

The image I have is of a set of points some of which are joined by lines. The points of the image are people, or sometimes groups, and the lines indicate which people interact with each other. We can of course think of the whole of social life as generating a network of this kind.

Barnes 1954 : 43

Autrement dit, à partir d’une personne ou d’un groupe de personnes, cette approche reconstruit les relations sociales. La société n’est plus saisie selon le paradigme fonctionnaliste comme une série de communautés intégrées et distinctes, mais comme un ensemble de relations sociales ramifiées à partir de chaque individu. Ces ensembles s’interpénètrent ; ils ne sont pas liés à un territoire particulier et n’ont pas de limites précises, ni spatiales ni sociales. Les liens entre deux personnes distantes peuvent être intenses, alors que certaines relations de voisinage peuvent être lâches. Les réseaux peuvent être conçus comme l’entrelacs des relations sociales effectives ou potentielles mobilisées dans des situations particulières.

Utilisé avec prudence, épuré de certains excès formalistes et individualistes de la network analysis des années 1960 et 1970, le concept de réseau social peut encore rendre de précieux services. Les travaux de Hannerz (1967, 1986, 1992, 1996) sont représentatifs de cette évolution. Dans ses textes les plus récents, il affaiblit la dimension égocentrée des réseaux : il leur donne plus d’ampleur afin de prendre en considération les stratégies non seulement des individus, mais aussi des groupes élargis, des ménages, des lignages, des groupes de voisinage, voire des segments tribaux. Par sa flexibilité, l’outil méthodologique des réseaux permet d’étudier la complexité culturelle du monde contemporain, que l’on peut voir comme un « réseau de réseaux », de comprendre comment le niveau local s’articule sur le système global et de mettre en perspective les liens qu’entretiennent entre eux les membres dispersés des groupes de solidarité.

Dans ses études sur les migrants mexicains aux États-Unis, Rouse (1991) offre une vision concrète de ce que pourrait être cette nouvelle ethnographie des migrations et des populations dispersées. Il part du constat que nous vivons dans une situation de « capitalisme transnational » qui brouille l’image d’un monde divisé en États-nations et en communautés cohérentes, ainsi que la division entre centre et périphérie. Rouse insiste sur la coexistence chez les migrants de différents ensembles de valeurs et sur l’élargissement de leur répertoire culturel, et non sur le passage progressif et plus ou moins douloureux d’une appartenance à une autre. La migration n’est pas un simple déplacement entre des communautés séparées territorialement et culturellement ; c’est un processus plus complexe et les individus peuvent devenir des acteurs sociaux à part entière en plusieurs emplacements. Les Mexicains avec lesquels Rouse a travaillé évoluent ainsi dans un espace transnational, les différents lieux étant reliés par la circulation constante des personnes, de l’argent et de biens, ainsi que de l’information.

Indeed, through the continuous circulation of people, money, goods, and information, the various settlements have become so closely woven together that, in an important sense, they have come to constitute a single community spread across a variety of sites, something I refer to as a “transnational migrant circuit”. […] Today, it is the circuit as a whole rather than any one locale that constitutes the principal setting in relation to which Aguilillans orchestrate their lives.

1991 : 14

Aux nouvelles formes qu’a prises le capitalisme en dépassant le cadre des frontières nationales correspondent les circuits transnationaux des travailleurs migrants, qui se déplacent d’un pays à l’autre au gré de leurs projets de vie et des possibilités offertes en chaque emplacement.

La portée de ces considérations de méthode dépasse le cadre de l’étude des migrations comme en témoigne la « multi-sited ethnography » préconisée par Marcus. Il propose différentes stratégies pour mettre en oeuvre son programme (Marcus 1995 : 105-110). Il faut suivre et reconstituer la circulation des gens (« follow the people »), des objets (« follow the thing »), des métaphores (« follow the metaphor », en particulier dans les médias), des récits et des allégories (« follow the plot, story, or allegory », comme dans l’analyse structurale des mythes menée par Lévi-Strauss), ainsi que les itinéraires de vie (« follow the life or biography ») et les conflits (« follow the conflict »). Comme il le suggère, j’ai suivi les gens, reconstitué la circulation des biens et les itinéraires de vie de mes informateurs. Il ne s’agit plus de conduire une enquête ethnographique intensive en un seul lieu, mais de prendre en considération l’insertion du thème de la recherche dans un système mondial et d’étudier la circulation des personnes, des objets et des biens, ainsi que des symboles. Cette délocalisation de la pratique ethnographique n’est pas un artifice académique, mais correspond aux conditions de la vie quotidienne d’un nombre croissant de personnes. Dans cette perspective, le contraste entre le local et le global s’estompe ; on s’intéresse aux relations entre différents lieux.

J’ai ainsi voyagé du Pakistan vers l’Afghanistan et l’Iran, mais j’ai aussi rencontré des Hazaras en Suisse, en France, en Angleterre, aux États-Unis et même en Turquie[4]. Les discussions que j’ai eues à ces occasions m’ont permis de collecter des informations. Dans un sens, le terrain m’a rattrapé, comme en témoigne la correspondance que j’ai maintenue avec certains Afghans au Pakistan et ailleurs, ainsi que l’échange de courrier électronique. En travaillant en différents endroits, on risque de se disperser et de perdre une certaine profondeur ethnographique. Néanmoins, la population ou le phénomène sur lesquels porte la recherche peuvent conserver une échelle réduite. Il s’agit d’acquérir une vision d’ensemble en menant l’enquête en quelques lieux qui jouent un rôle central dans les flux que l’on étudie. Plutôt que de limiter mon travail à un endroit particulier, j’ai ainsi reconstitué les liens qu’une population migrante tisse entre différents lieux d’établissement qui, malgré la dispersion spatiale, forment un champ social cohérent. La recherche de terrain n’a pas été plurilocalisée dans le seul sens d’une variété de lieux d’enquête, mais aussi, et même surtout, par la volonté de comprendre les liens structuraux reliant ces divers lieux. Les flux ont ainsi constitué un domaine sur lequel je me suis concentré de façon privilégiée. J’ai accumulé des matériaux sur les familles et leurs stratégies (migration alternée des frères, processus de décision, etc.), j’ai cherché à comprendre comment les gens voyagent, communiquent et envoient des fonds, de façon à reconstituer progressivement au cours de l’enquête les liens sociaux effectifs d’un certain nombre de personnes.

En adoptant une telle approche, on peut avoir l’impression de ne pas avoir prise sur une réalité concrète. Edwards (1994) a exprimé le désarroi d’un anthropologue s’intéressant à l’Afghanistan et qui a dû abandonner son projet initial de travailler dans une communauté délimitée, que ce soit un village de montagne ou un groupe tribal nomade. Contraint par les circonstances, il a dû conduire ses recherches de terrain dans une variété de lieux, à Peshawar, dans les camps de réfugiés, effectuant un voyage à l’intérieur de l’Afghanistan, mais travaillant aussi parmi les Afghans à Washington et menant une enquête sur les usagers d’Internet. Au-delà de son malaise, Edwards dégage une nouvelle façon d’effectuer une étude de terrain, à la fois plurilocalisée (de Peshawar à Washington) et délocalisée (Internet). Mon expérience est comparable. À l’éclatement des lieux où évoluent les membres du groupe étudié a correspondu la diversification des lieux d’enquête. À une population plurilocalisée a correspondu une enquête plurilocalisée.

Techniques d’enquête

La volonté de repenser l’objet et la méthode de l’anthropologie ne rend pas obsolète les techniques classiques de l’enquête ethnographique, comme l’observation participante et les entretiens libres ou semi-directifs. J’ai interrogé les individus sur leurs itinéraires personnels et sur les activités des membres de leur parenté. Chaque fois que cela a été possible, j’ai récolté des documents écrits (ce qui n’est possible que si une profonde connivence a été développée avec les informateurs) : lettres de mes informateurs pour leurs proches ; lettres de crédit ; carnets de comptes, etc.

La multiplication de mes lieux d’enquête m’a permis de suivre certains groupes de parenté d’un pays à l’autre et de parvenir à une vision concrète de leur plurilocalisation. En raison des contacts personnels établis à partir de 1993, je me suis concentré sur des personnes originaires de la vallée de Dahmarda, tout au sud du district de Jaghori (province de Ghazni). J’ai interagi en priorité avec les membres d’un lignage : mon enquête intensive a porté sur un groupe de cousins. En suivant les filières de bout en bout, je peux me faire une idée très précise des conditions de vie et de travail dans les différents endroits. Dans un premier temps, je me suis déplacé entre l’Afghanistan (surtout Hazarajat, mais aussi les grands carrefours commerciaux et migratoires que sont Kandahar, Ghazni, Kaboul et Mazar-e Sharif), le Pakistan (surtout Quetta et les mines de charbon des environs), l’Iran (les centres urbains : Téhéran et Qom, ainsi que Zahedan, Shiraz ou Mashad). Dans un deuxième temps, mon travail s’étend aux Hazaras établis en Europe, en Amérique du Nord (New York, Boston, Montréal, Toronto, Vancouver) et même en Australie.

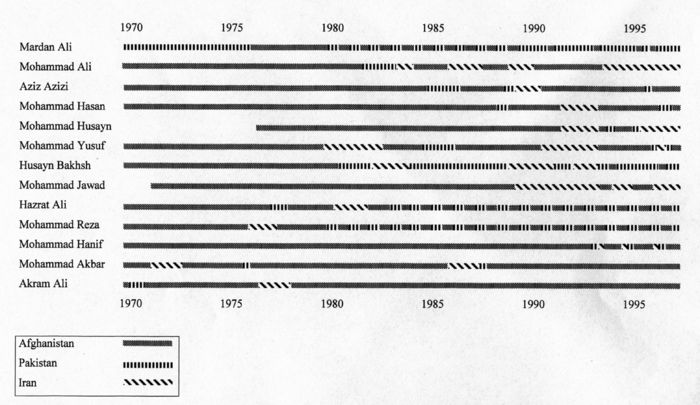

J’ai initialement travaillé avec un groupe d’une douzaine d’hommes[5] (voir figure 1) dont j’ai reconstitué les itinéraires personnels (figure 2) dans le but d’illustrer les parcours migratoires complexes des Afghans, ainsi que les stratégies différentes qui s’offrent à eux. La prise de pouvoir par les communistes et la guerre qui s’ensuivit ont fortement intensifié la mobilité des gens de Jaghori, mais de nombreux hommes étaient allés travailler précédemment en Iran ou à Quetta (mes informateurs sont en moyenne relativement jeunes). Parmi l’échantillon retenu, il existe quatre modèles migratoires : (1) une installation durable à Quetta (c’est l’exemple de Husayn Bakhsh) ; (2) des séjours d’assez longue durée en Iran, souvent le fait d’hommes plutôt jeunes, qui économisent l’argent nécessaire pour se marier ou pour lancer une activité commerciale ; (3) un mouvement migratoire annuel entre l’Afghanistan et le Pakistan ; il s’agit de paysans ou de combattants qui viennent travailler dans les mines de charbon des environs de Quetta pendant l’hiver (c’est le cas de Mardan Ali, mais aussi de Hazrat Ali et de Mohammad Reza, qui préfèrent ne pas quitter leurs familles trop longtemps) ; (4) des voyages assez brefs mais périodiques entre le Hazarajat, Quetta et l’Iran entrepris par des personnes engagées dans des activités commerciales (c’est le modèle migratoire adopté récemment par Mohammad Yusuf et par Mohammad Hanif). Le même individu peut passer d’un modèle à l’autre pendant son existence. Aucun de mes informateurs n’a quitté l’Afghanistan pour ne plus jamais y retourner. Tous, en fonction de leurs choix stratégiques, de leurs compétences et de leurs préférences ont effectué des allers-retours entre leur village d’origine au Hazarajat, le Pakistan et l’Iran (Mardan Ali est le seul à ne pas s’être rendu au moins une fois en Iran pour travailler).

Figure 1

Relations de parenté simplifiées des principaux informateurs

Figure 2

Itinéraires des principaux informateurs entre 1970 et 1998

Pour compléter les informations recueillies grâce à mes observations ou à d’innombrables discussions informelles, j’ai conçu une grille d’entretien sous la forme d’un tableau à doubles entrées (voir figure 3) : les colonnes contenaient des questions (lieu de résidence, changement de résidence, type d’activité, emplacement et fonction des partenaires éventuels, emplacement et activité professionnelle des membres de la parenté, etc.)[6], alors que les lignes représentaient les années en partant du présent. Je complétais les données en prenant quelques notes complémentaires, établissant de brèves généalogies et interrogeant plus particulièrement mes interlocuteurs sur les liens de parenté ou d’amitié qu’ils mobilisaient en situation migratoire, ainsi que sur les transferts de fonds qu’ils effectuaient à l’intention de leurs proches restés en Afghanistan, phénomène social qui concrétise le mieux les réseaux de solidarité transnationaux. Dans une perspective à la fois diachronique et synchronique, cette technique d’enquête m’a permis de visualiser les itinéraires migratoires et les réseaux de solidarité. Dans un souci comparatif, je me suis efforcé de récolter des données sur des activités professionnelles diverses et sur les principaux groupes ethniques tout en me concentrant sur les Hazaras, plus particulièrement sur ceux originaires de Jaghori. Malgré certains dangers (mes informateurs sont en général heureux de me répondre, mais ce genre d’entretien ressemble trop à un sondage effectué par une organisation humanitaire et risque d’aggraver l’ambiguïté dans laquelle j’évolue), cet outil méthodologique s’est avéré précieux pour compléter des entretiens moins directifs.

Figure 3

La grille d’entretien

Le bien-fondé des techniques d’enquête adoptées et la représentativité des exemples choisis sont garantis par la profondeur des données accumulées : en recueillant des histoires de vie circonstanciées, on découvre une foule de liens reliant de nombreuses personnes ; en recoupant les trajectoires individuelles, on obtient un témoignage représentatif et vivant de la condition des Afghans. La pertinence et la fiabilité des données est alors établie par la régularité (lorsqu’une information est fournie indépendamment par plusieurs personnes) et par la saturation (lorsque aucune donnée nouvelle ne peut être obtenue par des entretiens ou des observations supplémentaires).

Itinérances ethnographiques

Au cours de leur formation, les ethnologues apprennent surtout à poser des questions et à interpréter les réponses. Or, une part importante de leur travail consiste à répondre aux questions que les informateurs posent en retour. C’est un aspect essentiel de l’échange que le terrain peut favoriser. En effet, l’une des richesses de l’approche ethnologique consiste en la fidélité dans les relations établies et l’émotion comme outil méthodologique, comme procédure de découverte par laquelle on rend significatifs de petits faits glanés presque au hasard. Par petites touches impressionnistes, un ethnologue peut faire voir, entendre et sentir tout un petit monde attachant dont le destin tragique émeut. Il évoque les lieux et les personnes, brosse des atmosphères, sans faire l’impasse sur ses doutes, personnels et scientifiques. Dans ce sens, l’ethnographie est avant tout une aventure humaine, et les difficultés les plus insurmontables que j’ai rencontrées n’ont pas été liées à la guerre et aux conditions d’insécurité, mais à la gestion des relations humaines. La relation entre l’ethnologue et son informateur est en effet ambiguë. Le premier est payé pour entrer en contact, il vient de loin, il recueille des informations et repart... Pour lui, s’investir personnellement dans les relations est le seul moyen de recueillir des données fiables. C’est à travers les récits personnels et les confidences qu’il approfondit ses connaissances et mène son enquête. L’une des richesses mais aussi des difficultés de l’approche ethnologique tient à la fidélité dans les relations établies, car la limite entre l’utilisation légitime de ces contacts et l’indécence est ténue. Seules des rencontres répétées, dans l’espace et le temps, permettent de construire des relations de qualité qui sont une source privilégiée à la fois d’informations et d’émotions. Étudiant une population particulièrement mobile, j’ai voyagé pour les besoins de mon enquête. J’ai suivi mes principaux informateurs dans leurs pérégrinations, d’un point à l’autre de leurs itinéraires migratoires. Comme le dit le proverbe persan, « dust-et-râ dar safar emtyân ko ! » [teste ton ami en voyageant !]

Parties annexes

Note biographique

Alessandro Monsutti

Alessandro Monsutti, après avoir suivi sa formation à l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel, enseigne à l’Institut universitaire d’études du développement (IUED) de Genève. Il a effectué divers séjours de terrain en Afghanistan, au Pakistan et en Iran à partir de 1993 et, depuis peu, grâce à une bourse de la MacArthur Foundation de Chicago, il mène une recherche parmi les Afghans établis en Occident. Il est l’auteur de Guerres et migrations : réseaux sociaux et stratégies économiques des Hazaras d’Afghanistan (Paris et Neuchâtel, Maison des sciences de l’homme et Institut d’ethnologie, 2004), à paraître prochainement en traduction anglaise.

Alessandro Monsutti was educated at Neuchâtel’s Institut d’ethnologie and now teaches at IUED (university institute of development studies) in Geneva. Since 1993, he has done fieldwork on various occasions in Afghanistan, Pakistan and Iran, and, more recently, thanks to a grant from the McArthur Foundation of Chicago, he has been conducting research among Afghanis living in the West. He is the author of Guerres et migrations : réseaux sociaux et stratégies économiques des Hazaras d’Afghanistan [Wars and migrations: social networks and economic strategies of Afghanistan’s Hazaras] (Paris and Neuchâtel, Maison des sciences de l’homme et Institut d’ethnologie, 2004), of which the English translation is slated for publication in the near future. Alessandro.

Notes

-

[1]

Un premier volet de cette recherche a abouti à la rédaction de Guerres et migrations : réseaux sociaux et stratégies économiques des Hazaras d’Afghanistan (Monsutti 2004) ; il a été repris et élargi dans un projet intitulé Beyond the Boundaries : Hazara Migratory Networks from Afghanistan, Pakistan and Iran towards Western Countries (2004-2006), financé par la MacArthur Foundation (Chicago).

-

[2]

Pour citer quelques anthropologues et sociologues : Amselle (2000) ; Appadurai (1991, 1999) ; Basch et al. (1994) ; Centlivres (2000) ; Clifford (1992, 1994, 1997) ; Cohen (1997) ; Friedman (1994, 2000) ; Glick Schiller et al. (1995) ; Gupta et Ferguson (1992, 1997) ; Hannerz (1986, 1992) ; Kearney (1986, 1995) ; Malkki (1992, 1995) ; Marx (1990) ; Schnapper (2001) ; Tölölyan (1996). Voir Monsutti (2004 : 27-54) pour une évaluation critique de cette littérature contrastée.

-

[3]

Voir Brightman (1995), Darnell (1995), Friedman (1994, 2000) et Sahlins (1999) pour une critique du courant postmoderne.

-

[4]

Lors d’un voyage touristique à Istanbul au printemps 2000, je me suis retrouvé par hasard nez à nez avec un jeune Hazara connu à Quetta en 1993 et rencontré à nouveau en 1995 et 1996. Entre-temps, il avait réussi à quitter le Pakistan pour s’installer en Turquie en empruntant des filières de passeurs.

-

[5]

Pour protéger mes informateurs, leurs noms ont été modifiés.

-

[6]

Cette idée du tableau à doubles entrées m’a été donnée par Paul Titus, un anthropologue américain rencontré sur le terrain au Pakistan.

Références

- Al-Ali, Nadje, Richard Black et Khalid Koser, 2001, « Refugees and Transnationalism : the Experience of Bosnians and Eritreans in Europe ». Journal of Ethnic and Migration Studies 27(4) : 615-634.

- Amselle, Jean-Loup, 2000, « La globalisation : “Grand partage” ou mauvais cadrage ? » L’Homme 156 : 207-226.

- Appadurai, Arjun, 1991, « Global Ethnoscapes : Notes and Queries for Transnational Anthropology ». Dans Richard Fox (dir.), Recapturing Anthropology : Working in the Present, Santa Fe, School of American Research Press : 191-210.

- ________, 1999 [1990], « Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy ». Dans Simon During (dir.), The Cultural Studies Reader, London / New York, Routledge : 220-230.

- Barnes, John A., 1954, « Class and Committee in a Norwegian Island Parish ». Human Relations 7 : 39-58.

- Basch, Linda, Nina Glick Schiller et Cristina Blanc-Szanton (dir.), 1994, Nations Unbound : Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nations-States, Langhorne, Gordon and Breach.

- Brightman, Robert, 1995, « Forget Culture : Replacement, Transcendence, Relexification ». Cultural Anthropology 10 (4) : 509-546.

- Centlivres, Pierre, 2000, « Introduction : portée et limites de la notion de diaspora ». Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien 30 : 5-12.

- ________, 1995, « Le Moyen-Orient et nous : point de vue de l’anthropologue ». Synergies hors série : 36-38.

- ________ et Micheline Centlivres-Demont, 1998, « Exil, diaspora et changement social : le cas de l’Afghanistan ». Dans Mondher Kilani (dir.), Islam et changement social, Lausanne, Payot : 219-229.

- Clifford, James, 1992, « Travelling Cultures ». Dans Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paul Treichler (dir.), Cultural Studies, New York, Routledge : 96-116.

- ________, 1994, « Diasporas ». Cultural Anthropology 9 (3) : 302-338.

- ________, 1997, « Spatial Practices : Fieldwork, Travel, and the Disciplining of Anthropology ». Dans Gupta Akhil et James Ferguson (dir.), Anthropological Locations : Boundaries and Grounds of a Field Science, Berkeley, University of California Press : 185-222.

- Cohen, Robin, 1997, Global Diasporas : An Introduction. London, University College London Press.

- Connor, Kerry M., 1987, « Rationales for the Movement of Afghan Refugees to Peshawar ». Dans Grant M. Farr et John G. Merriam (dir.), Afghan Resistance : The Politics of Survival, Boulder / London, Westview Press : 151-190.

- ________, 1989, « Factors in the Residential Choices of Self-Settled Afghans Refugees in Peshawar, Pakistan ». International Migration Review 23 (1) : 904-932.

- Darnell, Regna, 1995, « Deux ou trois choses que je sais du postmodernisme : le moment expérimental dans l’anthropologie nord-américaine ». Gradhiva 17 : 3-15.

- Droz, Yvan et Beat Sottas, 1997, « Partir ou rester ? Partir et rester : Migrations des Kikuyu au Kenya ». L’Homme 142 : 69-88.

- du Toit, Brian M., 1990, « People on the Move : Rural-urban Migration with Special Reference to the Third World : Theoretical and Empirical Perspectives ». Human Organization 49 (4) : 305-319.

- Edwards, David B., 1994, « Afghanistan, Ethnography, and the New World Order ». Cultural Anthropology 9 : 345-360.

- Friedman, Jonathan, 1994, Cultural Identity and Social Process. London, Sage.

- ________, 2000, « Des racines et (dé)routes : Tropes pour trekkers ». L’Homme 156 : 187-206.

- Glick Schiller, Nina, Linda Basch et Cristina Blanc-Szanton, 1995, « From Immigrant to Transmigrant : Theorizing Transnational Migration ». Anthropological Quarterly 68 (1) : 48-63.

- Gupta, Akhil et James Ferguson, 1992, « Beyond “Culture” : Space, Identity, and the Politics of Difference ». Cultural Anthropology 7 (1) : 6-23.

- ________, 1997, « Discipline and Practice : “The Field” as Site, Method, and Location in Anthropology ». Dans Akhil Gupta et James Ferguson (dir.), Anthropological Locations : Boundaries and Grounds of a Field Science, Berkeley, University of California Press : 1-46.

- Hannerz, Ulf, 1967, « Gossip, Networks, and Culture in a Black American Ghetto ». Ethnos 32 : 35-60.

- ________, 1986, « Theory in Anthropology : Small Is Beautiful ? The Problem of Complex Cultures ». Comparative Studies in Sociology and History 28 : 362-367.

- ________, 1992, « The Global Ecumene as a Network of Networks ». Dans Adam Kuper (dir.), Conceptualizing Society, London, Routledge : 34-56.

- ________, 1996, Transnational Connections : Culture, People, Places. London, Routledge.

- Kearney, Michael, 1986, « From the Invisible Hand to Visible Feet : Anthropological Studies of Migration and Development ». Annual Review of Anthropology 15 : 331-361.

- ________, 1995, « The Local and the Global : the Anthropology of Globalization and Transnationalism ». Annual Review of Anthropology 24 : 547-565.

- Kunz, Egon F., 1973, « The Refugee in Flight : Kinetic Models and Forms Of Displacement ». International Migration Review 7 (2) : 125-146.

- ________, 1981, « Exile and Resettlement : Refugee Theory ». International Migration Review 15 (1) : 42-51.

- Malkki, Liisa H., 1992, « National Geographic : The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees ». Cultural Anthropology 7 (1) : 24-44.

- ________, 1995, « Refugees and Exile : From “Refugees Studies” to the National Order of Things ». Annual Review of Anthropology 24 : 495-523.

- Marcus, George E., 1995, « Ethnography in/of the World System : the Emergence of Multi-Sited Ethnography ». Annual Review of Anthropology 24 : 94-117.

- Marx, Emmanuel, 1990, « The Social World of Refugees : A Conceptual Framework ». Journal of Refugee Studies 3 (3) : 189-203.

- Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Grame Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino et J. Edward Taylor, 1993, « Theories of International Migration : A Review and Appraisal ». Population and Development Review 19 (3) : 431-466.

- Mintz, Sidney W., 1998, « The Localizing of Anthropological Practice : From Area Studies to Transnationalism ». Critique of Anthropology 18 (2) : 117-133.

- Monsutti, Alessandro, 2004, Guerres et migrations : réseaux sociaux et stratégies économiques des Hazaras d’Afghanistan. Neuchâtel / Paris, Institut d’ethnologie et Maison des sciences de l’homme.

- Richmond, Anthony H., 1988, « Sociological Theories of International Migration : The Case of Refugees ». Current Sociology 36 (2) : 7-26.

- Rouse, Roger, 1991, « Mexican Migration and the Social Space of Postmodernism ». Diaspora 1 (1) : 8-23.

- Schnapper, Dominique, 2001, « De l’État-nation au monde transnational : du sens et de l’utilité du concept de diaspora ». Revue européenne des migrations internationales 17 (2) : 9-39.

- Tölölyan, Khachig, 1996, « Rethinking Diaspora(s) : Stateless Power in the Transnational Moment ». Diaspora 5 (1) : 3-36.

- Zolberg, Aristide R., 1981, « International Migrations in Political Perspective ». Dans Mary M. Kritz, Charles B. Keely, Silvano M. Tomasi (dir.), Global Trends in Migration : Theory and Research on International Population Movements, Staten Island, Center for Migration Studies : 3-27.

Liste des figures

Figure 1

Relations de parenté simplifiées des principaux informateurs

Figure 2

Itinéraires des principaux informateurs entre 1970 et 1998

Figure 3

La grille d’entretien