Corps de l’article

La revue Études françaises fêtera dans quelques mois son cinquante-cinquième anniversaire. Peut-elle, pour autant, se croire à l’abri des tourbillons qui entraînent les créations les moins éphémères ? Pour la dixième fois depuis sa fondation en février 1965, elle change de directeur[2]. Afin d’éclairer ce long parcours, le rappel de quelques dates n’est sans doute pas inutile[3]. Le premier numéro de notre revue a paru en février 1965 sous l’égide du département d’Études françaises de l’Université de Montréal fondé en 1962. Si ce département a cru devoir changer de nom en 2003 et devenir le département des Littératures de langue française, la revue, elle, n’a pas souhaité renoncer au titre sous lequel elle croit avoir acquis une certaine autorité scientifique, ni déconcerter ses lecteurs, ni les bibliographes ni les bibliothécaires… Elle a été, dès l’origine, publiée par les Presses de l’Université de Montréal, elles-mêmes créées en décembre 1962, et se réjouit de l’être encore aujourd’hui, d’autant que c’est en collaboration avec cet éditeur que la revue décerne, depuis 1968, le prix de la revue Études françaises qui a été remis, pour la dix-huitième fois, au printemps 2019, à Marie-Claire Blais pour À l’intérieur de la menace[4]. En ne publiant que des oeuvres inédites, ce prix a permis de faire connaître – et reconnaître – des écrivains majeurs comme Ahmadou Kourouma (1968) et Gaston Miron (1970), aussi importants qu’Édouard Glissant (1995) et Assia Djebar (1999), des voix originales comme celles de Normand Chaurette (2011) et Louis Hamelin (2014), et celles de onze autres écrivains qui nous pardonneront de paraître les oublier[5].

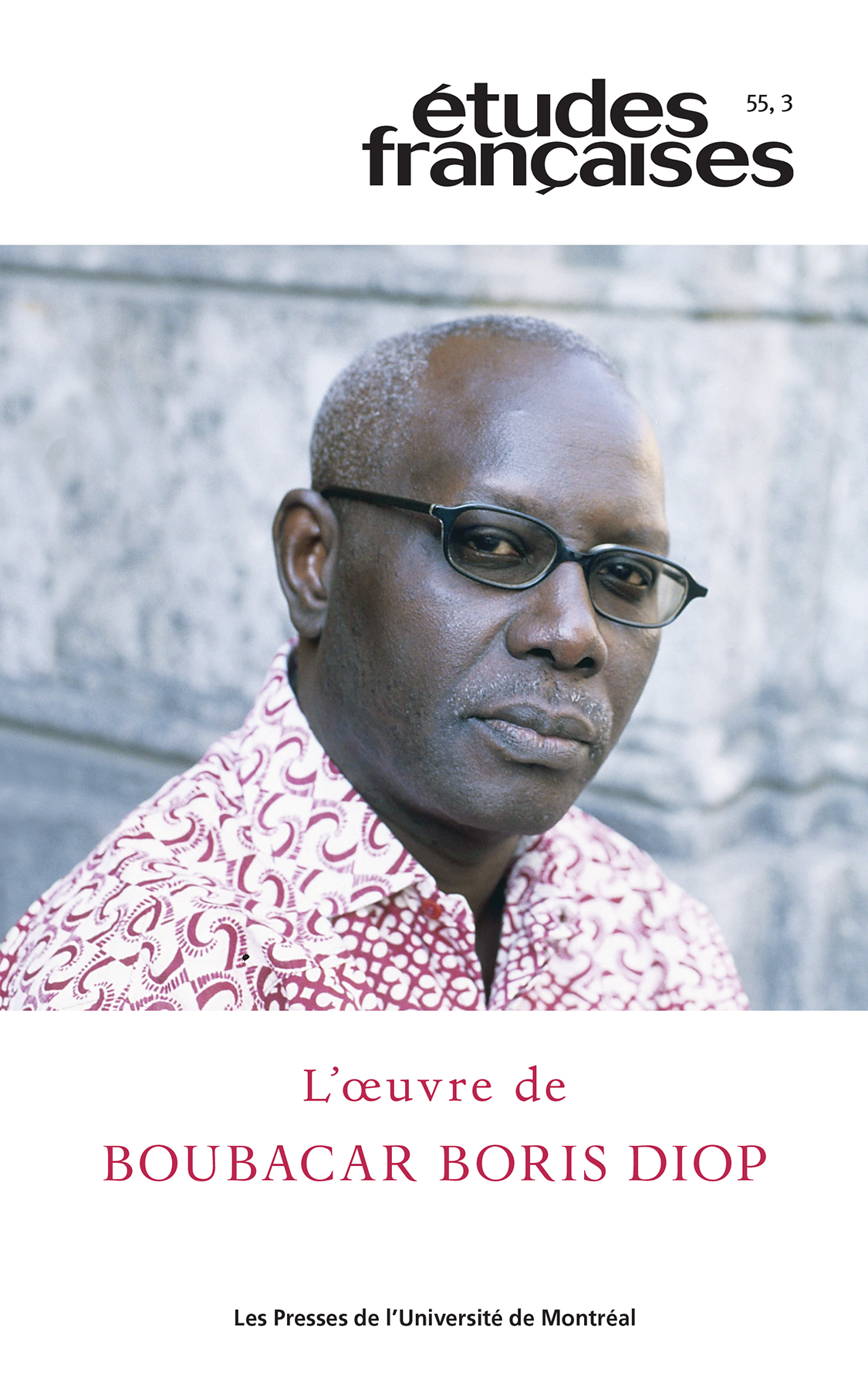

On pourrait penser que l’adoption, dès 1974, de la publication d’articles sous forme de dossiers thématiques, a figé la revue en fixant sa formule éditoriale et entraîné la fin de la publication des textes de création aux côtés des textes critiques. Nous ne le croyons pas. D’une part, fidèle sans nostalgie au projet de ses fondateurs qui valorisait les liens, qui ont certes évolué au fil du temps, entre « critique, création et recherche »[6], Études françaises n’a jamais cessé de publier, quoique de manière irrégulière, des inédits d’écrivains québécois, français et de la francophonie, comme nous le faisons dans ce numéro en nous honorant d’offrir à la lecture un texte de Boubacar Boris Diop, « La Bibliothèque de mon père ». Nous sommes d’ailleurs heureux de publier un numéro consacré à cet écrivain sénégalais, qui permet de suivre le renouvellement des perspectives à partir desquelles les littératures francophones, dont on sait la place qu’elles ont occupée très tôt dans l’histoire et le développement de notre revue et de son prix, sont étudiées. D’autre part, chaque numéro fabrique une communauté d’auteurs qui doit s’identifier, qui doit marquer l’appartenance de chaque signature et de chaque article à son dossier, le voisinage et le dialogue de celui-ci avec les propositions qui l’entourent, le confortent ou l’infirment (qui l’ignorent parfois…). Obligatoirement fragmentaire – mais il n’y a de totalité que fragmentaire –, chaque dossier obéit donc à un double phénomène de concentration et de dispersion. Moteur de recherches, il propose un état de la réflexion et du savoir, et tente de joindre – voire de créer – une communauté de lecteurs qui se recompose à chaque numéro, plus large que celle des abonnés qui ont choisi d’exprimer en acte leur fidélité à la revue. Telle est la marque d’une revue en mouvement, qui sait se renouveler, innover, attentive à l’évolution des méthodes et des instruments de recherche, à l’apparition de nouvelles problématiques, notamment dans le domaine des sciences humaines. En 1987, Robert Melançon pérennisait la rubrique des articles libres[7], nos actuels « Exercices de lecture », qui accueillent les travaux de chercheurs débutants et confirmés, et diffusent, hors dossiers, les résultats de la recherche en train de se faire. L’article de Sylvie Servoise sur La vie commune de Lydie Salvayre qu’il nous plaît de publier aujourd’hui dans cette section entre en résonance avec celui que Corinne Grenouillet a consacré, dans nos pages, au même endroit, il y a un an, à la même romancière (vol. 54, no 3).

À Études françaises, depuis plus d’une trentaine d’années, l’ouverture aux dialogues avec les autres arts (« Musique et texte », vol. 17, nos 3-4, 1981) et les autres disciplines (« Le texte scientifique », vol. 19, no 2, 1983), et le souci – légitime, il n’est pas inutile d’y insister – de conserver au texte littéraire sa spécificité parmi les divers phénomènes culturels, a toujours été une tension féconde. Une revue qui dure est nécessairement appelée à se transformer ; l’un de ses défis est de ne pas publier des articles qui vieilliront plus rapidement qu’elle. Pierre Michon a été frappé par un des jeux de mots d’Honoré de Balzac qui affectionnait les calembours et les collectionnait sous forme de liste dans ses albums : « Le temps est un grand maigre »[8]. Véritable Protée – le temps des lecteurs n’est pas celui des auteurs qui n’est pas celui du comité de rédaction ni celui de l’équipe de production –, ce grand maître insatiable se dérobe toujours à tous ceux qui sont constamment sur la brèche. Par définition inscrite dans la périodicité, une revue puise dans son rythme de parution et dans sa ponctualité sa force et sa vitesse d’intervention, plus grande que celle du livre scientifique, avec lequel elle doit pourtant relever les défis qui se posent à ce fragile secteur de l’édition. Certains prophétisent la mort des revues, d’autres celle de leurs abonnements, d’autres encore celle de leurs tirages papier dont on demande de toutes parts la justification, mais il est étonnant de constater combien ce moyen de communication économiquement peu viable au regard de l’impératif gestionnaire qui ne cesse de monter en puissance dans toutes les sphères de la société, y compris l’Université, demeure indispensable à la pratique du travail intellectuel, aux débats scientifiques, à l’élaboration, l’évolution et la régulation des disciplines, à l’émergence de nouveaux réseaux, de nouvelles coopérations et de nouvelles communautés de travail – sans parler du rôle vital qu’il joue encore, d’un point de vue institutionnel, dans la carrière des chercheurs. La publication d’une revue scientifique demeure un artisanat fondé sur le dévouement et le bénévolat (dirons-nous crûment : des prestations de travail non rémunérées ?) à chacune de ses étapes, intellectuelles et matérielles. Elle relève des arts libéraux – il faut entendre sonner ici liberté académique et liberté scientifique – « où le génie et la main doivent concourir » (Dictionnaire de l’Académie, 6e éd., 1835) : pas une forme d’invention sans un toucher, pas de passion pour la recherche sans une pratique.

Nous n’avons pas à décrire la situation de l’édition des revues savantes de langue française dans le domaine des sciences humaines et sociales au Québec. Codirigé par Jean-Philippe Warren et Vincent Larivière, un numéro de la revue Recherches sociographiques[9] l’a extrêmement bien fait, il y a tout juste un an, en étudiant les enjeux et les bouleversements de l’époque actuelle : anglicisation de la recherche au nom de son internationalisation ; standardisation des articles selon les modèles en vogue dans les universités et les revues américaines ; diffusion numérique et passage au libre accès ; décontextualisation des articles sur les plateformes de diffusion ; évaluation quantifiée de la recherche, taux de citations, indexation dans les bases de données internationales ; financements de plus en plus difficiles, dépendance aux subventions, effets des politiques publiques ; etc. C’est peu dire qu’aujourd’hui toutes les revues de recherche se cherchent. Le diagnostic que posait et le programme que fixait Élisabeth Nardout-Lafarge pour Études françaises en prenant sa direction en 2014 conservent toute leur pertinence cinq ans plus tard[10]. Notre revue a pris le tournant numérique en janvier 2016, en créant son site web[11], son fil Twitter[12] et sa page Facebook[13], sur lesquels elle s’efforce d’être de plus en plus active, notamment en valorisant son patrimoine, afin d’encourager, de faciliter et d’affermir les échanges au sein d’une communauté qui déborde le microcosme des pairs et des spécialistes (les auteurs, les évaluateurs, les lecteurs susceptibles de proposer des articles à la revue) et s’étende à des amateurs, à des professionnels, à des professeurs de tous les degrés, à des lecteurs qui aiment et qui s’intéressent à la littérature, venant d’expériences, de lieux et de domaines différents. Elle se réjouit que le nombre de ses abonnés et celui de ses abonnements soient en hausse : elle comprend qu’elle diversifie ses liens avec ses lecteurs[14]. Nous croyons qu’un amateur ou qu’un spécialiste des rapports entre littérature et cinéma (voir notre dernier numéro : « Écrire après le cinéma », vol. 55, no 2, 2019), s’intéressera à la littérature subsaharienne (notre nouveau numéro), qu’un spécialiste de l’oeuvre de Boubacar Boris Diop s’intéressera à la « La littérature des années 68 » (vol. 54, no 1, 2018) et à la littérature médiévale (« Mettre en livre. Pour une approche de la littérature médiévale », vol. 53, no 2, 2017), qu’un médiéviste s’intéressera à Stéphane Mallarmé (vol. 52, no 3, 2016) et aux « Nouvelles maisons d’édition, nouvelles perspectives en littérature québécoise ? » (vol. 52, no 2, 2016), et qu’aucun ne le fait au nom du simple appétit de l’honnête homme pour la culture générale. Pari risqué ? C’est pourtant la raison d’être d’Études françaises depuis sa fondation : se situer « au centre de gravité du Québec[15] », de l’Europe et des Amériques, et des littératures de langue française dont elle embrasse l’ensemble de l’histoire et des territoires. Elle travaille en français sur toutes les littératures écrites en français, fière de penser en français depuis le Québec et fière d’être – par ses auteurs, ses collaborateurs, ses responsables et ses coordinateurs de numéros, les évaluateurs de ses contenus, ses lecteurs et ses abonnés – une revue pleinement internationale.

« Nouvelle-née » en 1965, Études françaises apportait du nouveau dans sa conception et dans le domaine qu’elle investissait tant il y avait de territoires à inventer ou à nommer, et de nouveaux objets en attente de recherches. Dès ses premières notes éditoriales, dès ses premiers numéros, elle a voulu se « constitu[er] comme point de vue québécois sur la littérature, la critique, la théorie […] à partir duquel explorer différemment les questions de [notre] discipline[16] ». Études françaises n’a cessé de le faire depuis sa naissance grâce à la force de son projet éditorial auquel elle n’a jamais renoncé. Soucieuse de ne pas opposer l’érudition et la réflexion théorique, ni la recherche et la lecture des textes, se butant toujours à la résistance des oeuvres qui relancent, en un processus perpétuel, leurs lectures et la production de sens, elle n’a jamais cessé de soutenir que toute parole sur les oeuvres doit se transformer en écriture, depuis Georges-André Vachon : « J’appelle écriture l’acte par lequel un homme tente, la plume à la main, une aventure dont il ne peut sortir victorieux[17] », Laurent Mailhot, son successeur : « Nous ne voulons pas seulement les résultats d’une recherche, mais son expérience, son écriture[18] », Élisabeth Nardout-Lafarge, notre prédécesseure : « une herméneutique […] d[o]it se réaliser dans l’écriture d’une lecture[19] ». Que l’on ne s’y méprenne pas, il ne s’agit pas de valoriser une prose essayistique, il s’agit de reconnaître le geste qui écrit le savoir qu’il ignore encore, et d’une esthétique de la lecture.

Études françaises entend demeurer un espace d’écriture à la recherche de ce qui est littérature selon les lieux et les moments, de ce qui, sous ce mot, ne cesse d’affirmer sa présence au monde, dans les sociétés et dans la communication humaine, et continuera de publier ce qu’en tant que friands lecteurs de revues nous aimerions lire et ce dont nous avons besoin en tant que chercheurs.

Chaque directeur d’Études françaises a su, lors de sa prise de fonction, dire qu’assumer la direction d’une revue dont l’histoire est étroitement imbriquée, depuis plus de cinq décennies, à l’histoire intellectuelle et culturelle du Québec, à l’affirmation de sa littérature, à celle de son institution littéraire, aux réformes de l’Université et aux transformations de notre discipline, oblige à une réflexion sur la question de l’héritage. En effet, pour citer le langage de la sociologie de Pierre Bourdieu, « la transmission du pouvoir entre les générations représente toujours un moment critique », d’autant qu’il faut, pour qu’il se perpétue, que « l’héritage hérite l’héritier » et que les héritiers acceptent d’être « hérités par leur héritage[20] ». De ce point de vue, nous sommes particulièrement heureux qu’un jeune secrétaire de rédaction, Fabrice C. Bergeron, entre en fonction en même temps que nous, et que le comité de rédaction constitué par Élisabeth Nardout-Lafarge demeure inchangé. Au sein de ce comité soucieux de l’équilibre des champs de recherche autant que de celui des perspectives théoriques, les professeurs du département des Littératures de langue française de l’Université de Montréal sont en minorité. C’est le gage d’une diversité à laquelle la revue Études françaises a toujours farouchement tenu. Des chercheurs séparés par leurs origines, leurs méthodes de travail, les institutions au sein desquelles ils font carrière, accomplissent, au comité de la revue, une tâche difficile, parfois ingrate, encore mal reconnue par leurs instances d’évaluation, d’autant que les rythmes et les contraintes que la vie universitaire impose depuis qu’elle est soumise à l’exigence des subventions de recherches interdisent trop souvent aux plus jeunes de nos collègues, apportant de nouvelles curiosités, de nouvelles connaissances et de nouvelles habitudes de travail, de s’investir dans des tâches collectives. Chargés, entre autres, de prévoir les numéros à l’avance, à l’affût de nouvelles approches et de nouveaux problèmes, les membres du comité de rédaction étudient les propositions de dossier, en esquissent les lignes de force, en programment les exigences, en évaluent les articles et veulent que chaque numéro, selon la logique qui lui est propre, se constitue en un véritable objet de pensée qui ne soit pas traité du bout de la plume avant de courir à sa décontextualisation sur les plateformes de diffusion.

Fabrice C. Bergeron et chacun des membres du comité de rédaction s’allient à nous pour saluer fraternellement Élisabeth Nardout-Lafarge et Jean-Benoît Cormier Landry, auxquels nous succédons. Leur modestie nous empêche de dire tout ce que la revue leur doit, mais nous savons à quel point ils ont aimé, et continuent d’aimer Études françaises, qui continuera d’être suspectée d’aimer véritablement ce dont elle parle. « Nous sommes gens de revue » disait-on au xixe siècle. « Nous nous reverrons, nous avons des occasions de nous revoir[21] ». Nous sommes gens de revoyure.

Parties annexes

Note biographique

Stéphane Vachon dirige la revue Études françaises. Professeur à l’Université de Montréal, il consacre l’essentiel de ses travaux à l’oeuvre d’Honoré de Balzac. Il a publié en 1992 Les travaux et les jours d’Honoré de Balzac (CNRS / PUV / PUM). Depuis, il a dirigé, codirigé ou copublié La Recherche littéraire (1993 ; nouv. éd. augm., 1998), Itinéraires du dix-neuvième siècle I (1996), Balzac. Une poétique du roman (1996), Le Portatif d’histoire littéraire (1998), Itinéraires du dix-neuvième siècle II (2001), Réflexions sur l’autoréflexivité balzacienne (2002). Auteur de Balzac (PUPS, « Mémoire de la critique », 1999), Le Dernier Balzac (du Lérot, 2001), Les Rivalités d’Honoré de Balzac. Analyses et documents (Société des Amis de Balzac, 2007), 1850. Tombeau d’Honoré de Balzac (XYZ / PUV, 2007), il a copublié avec Roland Chollet, À l’écoute du jeune Balzac. L’écho des premières oeuvres publiées (1822-1829) en 2012 (Lévesque éd. / PUV). Préfacier de l’édition fac-similé du manuscrit d’Illusions perdues. Les Deux Poètes (Verdier, 2010), il a donné au Livre de poche, collection « Classiques », des éditions du Colonel Chabert (1994 ; nouv. éd. mises à jour, 2012, 2018), du Père Goriot (1995 ; m. à j. 2018), des Rivalités. La Vieille Fille, Le Cabinet des Antiques (2006), de César Birotteau (2018) et les Écrits sur le roman de Balzac dans la collection « Références » (2000).

Notes

-

[1]

« II » pour faire suite à Élisabeth Nardout-Lafarge qui prit la direction d’Études françaises en 2014 (voir « Relais », Études françaises, vol. 50, no 3, 2014, p. 113-119).

-

[2]

Nous avons le plaisir de rappeler les noms de ceux qui ont veillé aux destinées de la revue depuis sa création : René de Chantal, le fondateur, en 1965, Georges-André Vachon, de 1966 à 1978, Laurent Mailhot, de 1979 à 1987, Robert Melançon (1987-1991), Ginette Michaud (1991-1994), Lise Gauvin (1994-2000), Pierre Nepveu (2000-2003), Lucie Bourassa (2003-2008), Francis Gingras (2008-2014), Élisabeth Nardout-Lafarge (2014-2019).

-

[3]

Sur l’histoire de la revue, voir Francis Gingras, « Cinquante ans d’Études françaises », Études françaises, vol. 50, no 3, 2014, p. 5-14 (volume célébrant le cinquantenaire de la revue).

-

[4]

Manon Dumais, « Le devoir de mémoire de Marie-Claire Blais », Le Devoir, 10 avril 2019 ; Chantal Guy, « Refuser l’indifférence », La Presse, 11 avril 2019. – Voir l’oeuvre couronnée sur le site des Presses de l’Université de Montréal : www.pum.umontreal.ca/catalogue/a-linterieur-de-la-menace.

-

[5]

L’histoire du prix de la revue Études françaises a été écrite par Francis Gingras en tête du volume jubilaire qui célébrait le cinquantenaire de la revue : « Les prix de la revue Études françaises : rétrospective », Études françaises, vol. 50, nos 1-2, 2014, p. 7-19. – La liste des lauréats est sur le site de la revue : revue-etudesfrancaises.umontreal.ca/prix-de-la-revue/laureats/.

-

[6]

Voir Georges-André Vachon, « Critique, création, recherche », Études françaises, vol. 4, no 1, 1968, p. 1-2.

-

[7]

Voir « Un carrefour », vol. 23, no 3, hiver 1987, p. 3-4.

-

[8]

Pierre Michon, « Le temps est un grand maigre » [1993], recueilli dans Trois auteurs, Verdier, 1997, p 9-46.

-

[9]

Dossier intitulé « Les revues savantes en sciences sociales et humanités », vol. LIX, no 3, septembre-décembre 2018.

-

[10]

Élisabeth Nardout-Lafarge, loc. cit.

- [11]

- [12]

- [13]

-

[14]

Tout en s’efforçant de diversifier ses canaux de distribution : depuis son volume 47 (année 2011), tous ses numéros sont disponibles en format numérique (epub) sur l’entrepôt du livre numérique de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). bit.ly/EF47ANEL

-

[15]

René de Chantal, « Avant-propos », Études françaises, vol. 1, no 1, février 1965, p. 3.

-

[16]

Élisabeth Nardout-Lafarge, loc. cit., p. 115. – Ce serait s’en tenir à la surface des choses et faire à Études françaises un inamical procès que de lui opposer, dans son histoire propre, comme un témoin tardif ( ?) du passage de la littérature « canadienne-française » à la littérature « québécoise », l’abandon, en 1974, de son sous-titre, « Lettres françaises et canadiennes-françaises ».

-

[17]

« Naissance d’une écriture », Études françaises, vol. 9, no 3, août 1973, p. 194.

-

[18]

« Quinze ans après », Études françaises, vol. 15, nos 1-2, avril 1979, p. 4.

-

[19]

Élisabeth Nardout-Lafarge, loc. cit., p. 114.

-

[20]

Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, « Libre examen », 1992, p. 30.

-

[21]

Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du xixe siècle (1865-1876, article « revue »).