Résumés

Résumé

Contrairement à ce qu’on lit dans l’avertissement des Lettres à ses amis de Saint-Denys Garneau paru en 1967, les amis éditeurs n’ont pas publié l’ensemble des lettres de Garneau qu’ils avaient en leur possession. Le fonds Claude-Hurtubise (Bibliothèque et Archives du Canada) contient en effet un ensemble de 33 lettres inédites de Garneau à Claude Hurtubise. Ce sont ces lettres qui font l’objet du présent article. On y découvre un Saint-Denys Garneau en apparence plus impudique qu’ailleurs, souvent blagueur, volontiers scatologique et indécent, toujours en quête de lui-même, et comme indifférent à son destinataire. Au-delà des facéties qui rappellent une certaine littérature célibataire, l’analyse montre toutefois que, même dans les lettres les plus crues, l’impudeur de ces écrits intimes ne se distingue pas fondamentalement du ton impersonnel qui marque toute l’oeuvre de Garneau.

Abstract

Contrary to what the Foreword to Lettres à ses amis asserts, Saint-Denys Garneau’s editors and friends did not publish all the poet’s letters in their possession. The Claude-Hurtubise collection (Library and Archives Canada) contains 33 unpublished letters written by Garneau to Claude Hurtubise. In these letters, which form the central theme of this article, Saint-Denys Garneau appears less modest than in the rest of his correspondence: his tone is often jocular, deliberately rough and scatological. The poet is searching for himself with seemingly little heed for his addressee. Nevertheless, these intimate texts make sense beyond their comical aspect, which recalls the narcissism of “littérature célibataire.” This analysis shows that the immodest nature of the letters, even the crudest ones, is not fundamentally different from the impersonal tone that characterizes Garneau’s entire work.

Corps de l’article

À l’exception de quelques études menées par un groupe de recherche de l’Université de Montréal durant les années 1990, les lettres de Saint-Denys Garneau n’ont guère attiré l’attention de la critique[1]. Si les poèmes et le journal ont paru peu de temps après la mort du poète, il a fallu attendre jusqu’en 1967 pour que soient publiées les lettres de Garneau à ses amis[2]. Le poète se révèle pourtant un épistolier remarquable, tant par la qualité que par la quantité de lettres écrites en une douzaine d’années à peine. Dans leur édition critique des Oeuvres de Garneau, parue en 1971, Jacques Brault et Benoît Lacroix disent avoir identifié environ 500 lettres de Garneau[3]. À cet ensemble, il faut ajouter quelques dizaines de lettres retrouvées grâce notamment à Giselle Huot[4], de même qu’un ensemble de 33 lettres inédites trouvées récemment dans le Fonds Claude-Hurtubise[5].

Pourquoi ces lettres à Claude Hurtubise n’ont-elles pas été publiées dans Lettres à ses amis ? Pourquoi les trois amis éditeurs, Robert Élie, Jean Le Moyne et Claude Hurtubise lui-même, ont-ils affirmé dans leur avertissement avoir inclus toutes les lettres qu’ils avaient en leur possession ? « Aux collections de Robert Élie et de Claude Hurtubise, il manquait à chacune un fragment de lettre, et une lettre entière à celle de Jean Le Moyne. À part ces lacunes, pour autant que nous avons pu nous en assurer, les collections qui forment la matière de ce volume étaient complètes[6]. » La découverte de 33 lettres inédites adressées à Claude Hurtubise prouve bien que ces collections étaient loin d’être complètes. Il est vrai que toutes ces lettres ne revêtent pas un égal intérêt littéraire ou simplement documentaire. Plusieurs sont très brèves et ne contiennent que des propos de circonstances. Mais d’autres parlent de La Relève et permettent de mieux saisir le rapport au départ assez critique que Garneau a entretenu vis-à-vis de cette revue qu’il appelait, par boutade, « La Rechute », à cause des caractères « penchés » de la couverture du premier numéro, mais surtout pour marquer sa déception face à cette fausse « relève » dont il commente chacun des articles. Au printemps 1934, Garneau explique ainsi avoir attendu le deuxième numéro de la revue avant de dire ce qu’il a pensé de l’entreprise, tant la première livraison l’avait déçu (il égratigne en particulier Roger Duhamel et Robert Charbonneau dont il trouve le style « détestable et anguleux »). Garneau se permet ensuite d’afficher sa surprise à propos de l’article de Claude Hurtubise lui-même, comme s’il n’avait pas cru capable son « cher petit » d’écrire avec style (« j’ai été surpris par ton article, très agréablement surpris par ton article »). Même s’il se sent très proche du milieu de La Relève, celle-ci demeure la revue de ses amis, non la sienne. Il suit de près son évolution, mais sans jamais renoncer à une certaine distance critique. À l’été 1938, il invite même Claude à trouver de nouveaux collaborateurs, car, dit-il, « il importe au premier chef de reconstituer une équippe (sic) vivante, homogène, et de définir vos positions, puis les faire valoir. Sans quoi, à quoi bon traîner la Relève ? (tiré d’un discours de Mussolini). »

Par ailleurs, cinq lettres particulièrement longues font découvrir un Garneau tout à fait étonnant, facétieux, extrêmement cru, scatologique par moments ou encore d’une franchise parfois brutale et même blessante à l’égard de son destinataire. Ces lettres ont probablement été jugées par Claude Hurtubise sans intérêt sur le plan intellectuel et donc indignes d’être publiées. Mais comment justifier un tel choix éditorial ? À partir du moment où le lecteur entre en quelque sorte par effraction sur le terrain des lettres familières, non destinées à la publication, toutes les lettres n’ont-elles pas le même statut, peu importe leur contenu et leur forme ? Le choix des éditeurs est d’autant plus discutable que l’une des lettres les plus longues porte la mention « journal », comme cela arrive souvent chez Garneau pour qui la correspondance et le journal sont des vases communicants. Le travail des éditeurs ne respecte donc pas scrupuleusement la volonté de leur ami et, surtout, il se présente comme neutre alors qu’il oriente de façon importante la lecture qu’on peut faire de ce corpus épistolaire. Ce faisant, il crée une certaine image du poète qui ne correspond pas à la réalité des textes. La même observation vaut pour les nombreuses interventions des éditeurs à l’intérieur de lettres qu’ils ont décidé de publier, mais non sans les avoir tronquées. Au moment de la publication en 1967, la critique s’était d’ailleurs insurgée contre ce procédé et se demandait avec frustration ce que pouvaient bien contenir ces passages caviardés[7]. L’accès au fonds Claude-Hurtubise permet aujourd’hui de combler ces lacunes et de rétablir le texte original.

Avant d’entrer dans ce corpus inédit et de tenter d’en comprendre la signification, il convient de rappeler l’importance des lettres de Garneau dans l’ensemble de son oeuvre. À la différence d’épistoliers occasionnels ou récalcitrants, comme Alain Grandbois, Garneau s’investit beaucoup dans sa correspondance et il ne cesse de relancer ses correspondants pour qu’ils lui écrivent davantage. Il n’est pas rare, on l’a dit, que le poète demande à son correspondant de conserver sa lettre pour usage ultérieur ou pour en transcrire des passages dans son journal. Si ce dernier, comme l’a montré Jean-Louis Major, « tient la place centrale » dans l’oeuvre de Garneau, s’il est le lieu privilégié de l’affirmation subjective et l’instrument indispensable de la connaissance de soi, s’il s’impose comme la « forme englobante, celle qui contient les autres et leur donne sens[8] », la lettre constitue la partie émergente de cette écriture de soi, celle qui sort du monologue de soi à soi pour s’adresser directement à un lecteur. Non pas à un lecteur impersonnel, non pas au public anonyme, mais à un lecteur ami à qui Garneau va se donner entièrement. Écrire, pour Garneau, n’a de sens et de valeur que si le geste est porté par une amitié réciproque, par une relation fondée sur le don[9]. La lettre constitue l’espace intermédiaire entre le romantisme du journal intime et les impostures et les hypocrisies de la sphère publique dont on sait à quel point Garneau se méfiera toute sa vie.

Dans une lettre à André Laurendeau du 8 juillet 1932, Garneau défend la supériorité de la correspondance sur le journal dans les termes suivants :

Ô très lyrique et paraboleux ami,

[…] n’étant pas romantique, je ne me leurre pas comme toi avec l’inutilité de la correspondance. N’y cherchant pas à être penseur d’occasion, mais l’occasion de penser, je n’y affecte aucune pudeur de moi-même, mais la construis un peu comme un journal, ce qui encore une fois ne prouve pas son inutilité. Car le journal a bien des chances d’être une chose morte, tandis que dans la correspondance, chacun donnant son tour de roue, la machine renaît et garde son mouvement. Ainsi nous pouvons comparer des impressions, i.e. voir de plusieurs côtés la même chose[10].

On ne saurait exagérer la valeur d’une telle interaction pour un écrivain de la solitude comme Garneau. L’interaction épistolaire constitue pour lui un lien affectif et social essentiel jusqu’en 1941. Lettre après lettre, il sollicite ses amis afin qu’ils viennent le visiter à Sainte-Catherine, et surtout afin qu’ils l’alimentent en livres, en disques et en lettres bien sûr. Dans le désert culturel que représente pour lui le Québec de l’époque, dans l’éloignement géographique qu’il a lui-même choisi, la configuration épistolaire représente un indispensable espace de discussion intellectuelle, le seul lien constant qui lui permette de rester en contact avec la vie culturelle montréalaise (et à travers celle-ci avec la vie culturelle en général). La lettre est toutefois bien plus qu’un lien affectif ou social : c’est un espace d’écriture au sens le plus fort, une sorte de versant interactif (2.0 dirait-on aujourd’hui) de l’écriture diaristique. Chaque lettre de Garneau appelle une réponse et se présente elle-même comme une réponse à quelque lettre que, malheureusement, les éditeurs ont choisi de ne pas publier[11]. Garneau ne cesse d’interagir avec le langage d’autrui, de rebondir sur les mots d’autrui, de s’adresser à autrui, mais il ne cesse pas non plus de rebondir sur ses propres mots, de se mettre lui-même en scène et de faire de la lettre une sorte de journal non intime, ou plutôt de journal où l’intime est exposé au regard de l’autre[12]. D’où sa formule qui résume à elle seule l’art épistolaire de Garneau : « je n’y affecte aucune pudeur de moi-même ». C’est que la pudeur constitue un des nombreux masques dont Garneau tente de se défaire. Ce que j’écris pour moi-même, ce que je me dis à moi-même comme dans un journal intime, je peux très bien l’écrire à autrui, et c’est ce que les lettres inédites révèlent de façon particulièrement forte. Cette impudeur revendiquée ne garantit pas l’authenticité de l’expression — comment être sûr qu’on ne ment pas, qu’on ne se ment pas, qu’on n’est pas pris dans le piège des mots ? —, mais Garneau épistolier va ouvrir son jeu comme s’il voulait par là mettre son correspondant au défi d’en faire autant.

L’humour et le bas corporel

Il faut croire Robert Élie lorsqu’il évoque les « frasques audacieuses » de son ami de collège et sa « drôlerie irrésistible[13] ». Mais a-t-on bien pris la mesure de son humour, de ses impertinences ? Il est capable d’aller « loin dans la niaiserie », comme le revendiquera plus tard Réjean Ducharme dans La fille de Christophe Colomb[14]. Voici par exemple un extrait d’une lettre de dix feuillets écrite en état d’ébriété dans laquelle Garneau commente on ne sait quel problème de santé de son destinataire en lui proposant, au bout d’un délire de parenthèses, de venir passer du temps à Sainte-Catherine :

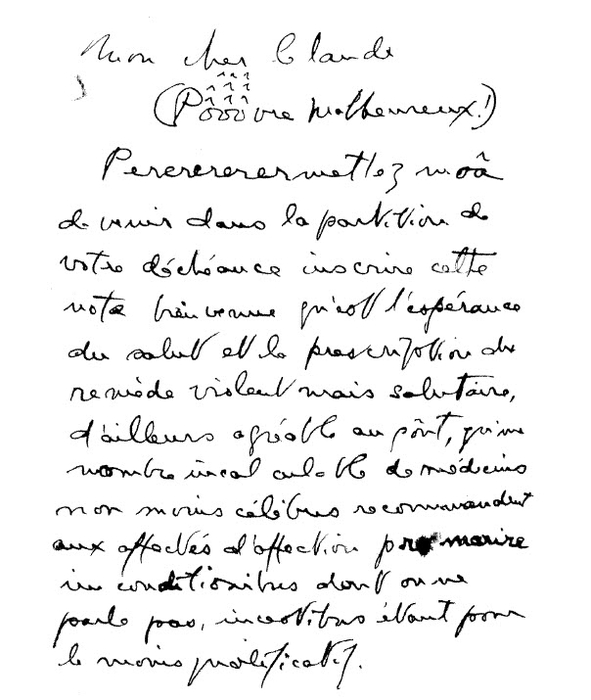

Ce remède à tous maux, y compris les mots, et à toute épreuve (dans tous les sens (y compris celui des sens (excusez-moi, je n’y suis pas (comme fait dire la dame fort occupée à quelque action insolite (ou en son lit (-te (fermez toutes parenthèses (effacez toute parentée [sic] ! (par antécédent (cédant, ne cédez-pas ! (c’es-d-épa-tant (cedez-pas-tant (c’est dérisoire (cédez, Rizoire (ris, Zoire (tel qui rit le zoir, le matin pleurera (et caetera))))))))))))))))) (ya fallu en ajouter. C’est ben pour dire comme la langue française est pas élaborée (Hé la ! Borée ! (j’parle au grand vent qu’il s’est mis à faire [qui ? Borée !] et qui déménage le[sic] nuages avec leur pluie et toutes ces saloperies et montre la lune dans le ciel pâle, et on espère que demain il va faire une beauté prodigieuse ; on a tout lieu de le penser)). Enfin, pour revenir à notre propos (pro peau (on a tout lieu de le panser (dit celui qui ne pansa rien (Sancho Pansa (qui pansa-t-il ? (« je panse, donc je guéris », dit le médecin, malgré tout) malgré toux inquiétante) tantante est-elle à ce point-là ? tante avec oncle fit cousine) cou « sine qua » ne tient la tête) t’es tout à ta tentation) t’es-t-y tant tatillon que ça ?) entente est-ce ou bien mésentente ?) quant à moi ce malentendu) (ne pas lire : « ce mal en temps dû ») n’est dû qu’à tant de parenthèses (pour toi qu’à tant de parentée[sic] ; n’y eut-il tant de Hurtubise, serais-tu enamouraché d’une cousine bise-bise ? (Je n’ai pas le courage de fermer toutes ces parenthèses. Le fasse qui voudra ; je joins à cette lettre un bout de papier à cette effet [L’ivrognerie dérange mon orthographe. Si seulement cela ! mais bien d’autres choses. Il faut que j’y renonce. D’autant plus que j’achève la dernière d’une douzaine de bière[sic] sans grand espoir de renouveau]) [15]

On retrouve un même humour délirant dans une autre longue lettre, mais cette fois écrite à jeun, lors d’une retraite à Oka avec ses amis, mais sans Claude Hurtubise. Adressée à « Monsieur » et signée « Les anachorètes distingués », cette lettre promet d’affreux supplices à Claude pour le punir de ne pas avoir accompagné ses amis à Oka. Garneau décrit, dans une hallucination quasi surréaliste, l’impossible fuite de Claude hors de sa maison dont les murs se referment sur lui :

Toute la maison maintenant devient le champ de votre course, à mesure que votre trouble augmente, les cadres de portes se succèdent si rapidement devant vos yeux qu’ils semblent sauter à saut-de-mouton les uns par-dessus les autres et que même on arrive à ne plus pouvoir distinguer lequel saute par-dessus lequel de sorte que toute logique vous abandonne bientôt. Et sait-on encore, du grenier à la cave et inversement, la suite des chambres et l’emboitement des escaliers que l’on croyait à jamais connus et d’une familiarité reposante, apaisante, bien-aimée, très-chérie, entendue, sue, connue, vue, revue, peut-être corrigée, éprouvée, sentie, amicale, accueillante, charmante, sûre, secourable, pleine de sécurité, établie, immuable, certaine, à laquelle on peut se fier, sans encombres, sans heurts, sans surprise désagréables, sans jambettes et incongruités, et maléfices, sans mauvaises intentions, sans perfidies, sans odeurs nouvelles, sans nouveaux courants d’air ? Mais voici que cet ordre admirable et ce lieu de toute complaisance en vous est bouleversé sous vos yeux et s’emmêle dans votre esprit. Allez Arrêtez ! Vous alliez chier du haut de l’escalier entre l’ouverture des barreaux, et qui sait si cette matière affectant dans sa chute une forme familière comme il arrive aux nuages, vous n’allez pas tantôt la voyant noire et sous forme de lapin symbolique, en vouloir faire vos délices de Pâques. Et qu’arrivera-t-il au moment où sentant une naturelle envie de pisser, par une étrange association d’idées où le diable aura peut-être sa part, mais pas aussi considérable qu’il ne voudrait, vous lèverez la jupe et le jupon de votre bonne et tenant chastement un regard indifférent fixé sur la jointure linéaire que forme la rencontre du mur avec le plafond, ferez consciencieusement votre pipi dans vos pantalons sous le regard expectant et bientôt déçu de ladite bonne qui lais quittant votre visage paisible tombera avec une surprise bientôt hilare sur la mort marre grandissante sur le linoléum de la pantry*, puis surprendra avec inquiétude le geste détaché de votre main droite boutonnant avec une amphase (sic) inexplicable et comme conscience du devoir accompli les boutons du haut de votre veste ?

Il est frappant de voir le glissement soudain du registre fantastique au registre scatologique puis sexuel. Ce que le texte social interdit, la lettre familière l’autorise, mais sous couvert d’humour et de fiction. Même enrobée de la sorte, la lettre demeure irrecevable ou, en tout cas, impubliable en 1967. Il s’agit d’absurdes pitreries d’adolescent ou de célibataire qui n’ont à voir ni avec le génie poétique de leur ami, ni avec la beauté grave de ses réflexions dans son journal. Aux yeux de ses amis, le poète s’abaisse à des obscénités gratuites qui ne font que trahir un certain refoulé sexuel.

Le même registre scatologique et fantastique apparaît dans la lettre qui porte la mention « Journal ». Garneau y développe un « traité des odeurs individuelles » à partir de l’observation des toilettes de la maison de Sainte-Catherine :

Ces profondes réflexions me viennent au sujet d’odeurs de cabinets d’aisance. Un oncle et une tante à moi sont ici et je reconnais leur parfum spécial respiré jadis chez eux au même lieu. Cela me rappelle que mon père ne chie pas de même qualité odorifique que ma mère. Et je remarque que toute personne demeure en dedans d’une certaine gamme de variations relatives à la nourriture actuelle qu’ils consomment, et que leurs excréments gardent toujours un certain aspect général de l’odeur, si l’on peut dire, qui leur est propre, qui relève de la constitution de leur provenance, et qui est leur personnalité, ce je ne sais quoi qui est la touche d’un être distinct et qu’on ne retrouve pas ailleurs.

De telles lettres montrent bien l’obsession de Garneau pour le corps et ses fonctions organiques. C’est la première chose qui frappe à la lecture des lettres inédites ou des passages tronqués : le bas corporel y est exhibé sans la moindre pudeur, le plus souvent sur le ton de l’humour rabelaisien. Au printemps 1932, dans un passage tronqué d’une lettre publiée dans Lettres à ses amis, Garneau parle à Claude de « l’art de chier dont Rabelais, notre salaud patron, parle avec tant d’éloquence[16] ». Le Rabelais de Garneau n’a rien à voir toutefois avec l’esprit carnavalesque. Il n’y a de société chez Garneau que dans les limites de la configuration épistolaire, il n’y a que des « private jokes » qui accentuent la distance entre les êtres et trahissent leur inguérissable solitude. Garneau n’a aucune pudeur à exhiber le bas corporel, mais il n’y a nulle valeur profanatrice attachée à ce geste, et donc nulle libération à espérer. Le bas corporel renvoie l’individu à sa solitude au même titre que le reste. La lettre contenant un « traité des odeurs individuelles » se termine par un constat qui sous-tend toute l’oeuvre de Garneau : « Ainsi tout se détruit sauf la destruction elle-même, la mort qui est un grand trou où nous tomberons tous[17]. » Le monde de Garneau est le contraire du monde carnavalesque qui suppose la participation universelle au rire : l’humour, l’alcool ou le sexe sont liés au bout du compte à une sorte de désespoir. On ne lit pas sans malaise telle remarque évoquant si tristement l’appétit sexuel de Garneau, comme ce court passage supprimé d’une lettre de Garneau à Claude Hurtubise écrite en 1936 : « Une journée passée en plein soleil m’a donné la plus redoutable envie de fourrer que j’aie éprouvé (sic) de longtemps. Malheureusement il n’y avait pas de brebis aux alentours, ni de femmes convenables. D’ailleurs je manque mortellement d’audace[18]. » Même ton dépité et misogyne en 1937 dans les lettres écrites lors du voyage catastrophique en France. Dans l’une d’elles, adressée à Claude Hurtubise, les éditeurs ont laissé la phrase : « Il faut croire que je sens de loin la mort[19] », mais ils ont supprimé ce qui suit : « Jean a déchargé sur un “pichou” épouvantable. “À défaut de pain, on mange de la marde”, dit-il. »

Géométrie des âmes

Mais la lettre la plus riche et peut-être la plus impudique parmi le lot des 33 lettres inédites n’a rien à voir avec le corps : c’est celle que Garneau écrit pour analyser les relations qu’il qualifie de « quadrangulaires » entre lui, Robert Charbonneau, Jean Le Moyne et Claude Hurtubise. Bien qu’elle ne soit pas datée, cette lettre de 18 feuillets a probablement été écrite en janvier 1934[20]. Garneau y explique longuement à son ami pourquoi il se sent si différent de Robert Charbonneau, être d’action et de lutte, mais aussi pourquoi Claude Hurtubise se sent si proche du même Robert Charbonneau, et pourquoi Claude Hurtubise se sent si différent de Jean Le Moyne (et vice versa), pourquoi aussi Garneau lui-même et Jean Le Moyne se sentent si proches et, enfin, pourquoi Claude Hurtubise et Garneau se sentent moins proches l’un de l’autre. « J’ai toujours eu la passion de la mise au point », écrit Garneau qui consacre toute cette lettre à mesurer l’amitié ou la non-amitié des uns vis-à-vis des autres. Voici le début de la lettre :

Lundi

Cher Claude,

Ta lettre, vraiment, m’a fait plaisir, malgré que plusieurs de tes hyper-subtilités m’aient échappé. Je ne l’attendais guère, pas sitôt, du moins, et je me proposais de t’écrire aujourd’hui même. J’en avais parlé à Georges et que (sic) j’y voyais une baisse d’estime pour moi, laquelle dépendant beaucoup de l’influence de Charbonneau qui n’est pas fait pour comprendre la complexion de mon tempérament, me trouve faible, assez original, mais peu solide d’idées, de peu de personnalité, pas assez déterminé, lâche, factice et superficiel, un peu charlatan même, et pour tout dire médiocre avec un dessus assez brillant, mais d’un vernis qu’on pénètre vite pour peu qu’on soit perspicace. Il n’a pas confiance en mon avenir et croit fermement que ma vie se passera en profits irréalisés. Mais je me disais aussi que tu me reviendrais car nous avons une certaine amitié l’un pour l’autre, et je suis, même en faisant abstraction de mon charme, qui est grand, je suis dis-je d’une personnalité intéressante, et si la force n’est pas ma marque distinctive, j’ai une qualité de tempérament assez remarquable et qui n’est pas sans avoir son prix. J’estime Charbonneau pour sa solidité, sa force, et une certaine sûreté d’opinion qui n’est pas toutefois sans danger. Mais admets qu’il manque de souplesse, non tant vis-à-vis des idées et de l’art, que vis-à-vis des hommes. Ce qui est bien pardonnable, et à cause de ce manque de souplesse, il juge un peu trop catégoriquement et ne sait guère se mettre dans la peau des gens : il juge trop d’après lui-même et est porté, étant entier, à ne voir qu’un côté des choses, auquel il donne une grande importance, au détriment des autres.

À travers les jugements durs à l’endroit de Charbonneau, Garneau brosse ici son autoportrait et affiche la même fausse assurance que lorsqu’il se permet d’évaluer les diverses contributions à La Relève. Il utilise aussi la même auto-ironie qu’il employait au début de son journal, en 1929, lorsqu’il annonçait : « Ce Journal ne sera pas un rapport détaillé de mes nombreux faits et gestes, tous aussi intéressants les uns que les autres. Non ! Malgré la large place que j’occupe dans l’histoire de notre siècle débile, je ne parlerai pas de mes influences sur les événements, mais je laisserai à d’autres l’honneur de me louer[21] ! » La lettre inédite continue d’ailleurs sur le même ton :

Pour en revenir à moi, qui m’intéresse formidablement, il ne t’est pas inconnu que je suis très inégal et extrême ; cela explique que les gens qui ne me connaissent pas bien et qui veulent vite se former une opinion, ou bien m’estiment au-dessus de ma valeur générale, ou bien me méprisent. Or il est arrivé que Charbonneau m’a rencontré à une époque où mon épuisement physique m’empêchait de paraître sous un jour favorable. Je ne suis pas sans toutefois avoir remarqué que mon charme au premier abord a agi sur lui. Mais allant plus loin, il n’a pas découvert beaucoup de quoi se satisfaire. Alors, il m’a méprisé très vertement. D’autant plus que, massif et catégorique comme il est et aimant la lutte et les opinions carrées, il a trouvé en moi une indolence qui lui déplut radicalement, laquelle était accentuée singulièrement par ma maladie de coeur qui a pour effet, au dire des médecins, de rendre difficile toute concentration, et par ma faiblesse et l’épuisement de mon énergie physique. Et puis, il n’a pas trouvé en moi un lutteur, ce qu’il semble aimer par-dessus tout ; et en effet, je n’aime pas la lutte ; ma complexion délicate demande pour s’épanouir une atmosphère sympathique, presque trop sympathique, ce qui explique l’extraordinaire influence des femmes dans mon évolution, et la nécessité de la solitude et du recueillement pour l’épanouissement de mes idées et leur mise au point, puis leur cristallisation ; le contact brusque et abrupt des hommes me paralyse et seul mon subconscient en fait son profit : ce qui s’explique par mon excès de sensibilité.

Aussi, je n’étais pas fait pour plaire à Robert ; je ne crois pas que je lui sois jamais sympathique. Franchement, je m’en passe bien. Mais je ne cache pas qu’au début j’en ai été un peu chagriné. Comme un enfant dans son premier mouvement, cherche naturellement à être protégé, je tiens à la sympathie des gens.

Je ne sais trop pourquoi je te raconte toutes ces choses. Je voulais sans doute me rendre compte d’un processus.

Mais pourquoi raconter toutes ces choses à Claude précisément ? Il ne peut pas espérer se rapprocher de lui en lui parlant de la sorte. Garneau insiste d’ailleurs au contraire sur la distance qui le sépare désormais de son correspondant, non pas dans le but de la réduire, mais simplement pour la formuler, pour qu’elle existe par les mots, peu importe si, ce faisant, Garneau se montre cruel à l’endroit de son destinataire qu’il va rapprocher de Charbonneau. « “Enfin Charbonneau vint.” Tu trouvas en lui un tempérament plus conforme à la généralité du tien. Il te donna le meilleur. Et aussitôt ton jugement sur nous descendit d’un cran, ton jugement sur moi surtout. » Garneau se présente comme une sorte d’analyste. Il essaie de faire croire que l’attitude hautaine de Charbonneau à son endroit a cessé de l’affecter et il passe à l’attaque, discréditant les qualités de Charbonneau et expliquant ensuite que l’amitié, la véritable amitié, se mesure moins par l’action extérieure que par la capacité de se donner tout entier, de ne rien cacher à l’autre, d’offrir au regard d’autrui tout son être, comme lui-même le fait par ses lettres, sans affecter la moindre pudeur de lui-même. Et à ce jeu de la transparence brutale de l’être qui interdit de séparer le moi social et le moi intime, Charbonneau et Hurtubise sont des perdants, et Jean Le Moyne, le seul gagnant avec Garneau lui-même. C’est en effet avec Jean Le Moyne que Garneau trouve l’amitié la plus vraie car sans la moindre retenue, sans le moindre masque :

Qu’est-ce que Jean me donne ? Il me donne tout lui-même, toutes ses beautés, toutes ses détresses. Et surtout le meilleur de lui, le plus généreux, le plus passionné, le plus profond. Nos tempéraments, pour être très différents, ne sont pas opposés. Nous nous comprenons si bien que nous nous entendons à demi-mot, et que nous ne pouvons nous concevoir l’un sans l’autre.

Et qu’est-ce que je donne à Jean ? Tout moi-même aussi ; mais surtout, moi aussi, le meilleur, le plus beau, le plus élevé, le plus idéal, le plus généreux, le plus vrai, le plus tragique. Et quel est le jugement de Jean sur moi ? Il est au-dessus de ma valeur.

À nous deux, Jean et moi, qu’est-ce que nous te donnons. Parfois le spectacle de sursauts d’énergie, mais la plupart du temps l’aspect extérieur de nos lâchetés et de nos faiblesses, sans t’ouvrir notre lutte intérieure, notre désespoir de tomber, l’ardeur de notre aspiration. Et quel est ton jugement sur nous ?

Maintenant, qu’est-ce que je te donne actuellement ? Une amitié de camaraderie bien sincère. Une partie extérieure de moi-même ; échange superficiel d’idées, boutades ; je t’étale mes envies de femmes, etc. Sous cela, d’ailleurs un attachement véritable, tu le sais. Confidences échangées au cours de la conversation, bonnes ou mauvaises, projets, résolutions, si souvent abandonnés par la suite. Et quel est ton jugement sur moi ?

Il ne fut pas toujours tel. Il a baissé. Avant que je ne connaisse Jean je te donnais le meilleur de moi, toute ma vérité ; le tragique et la beauté. Et tu avais alors pour moi, je crois, de l’admiration. Tu étais le confident de mes aspirations. Cependant, cette amitié n’était pas définitive, nos tempéraments étaient trop opposés. J’ai rencontré Jean ; je t’ai donné moins et moins beau : tu m’as moins aimé.

Cependant, au commencement, tu nous donnais le meilleur de l’amitié dont tu étais capable pour nous, en tenant compte de tout ce qui séparait nos tempéraments. Mais il y avait entre Jean et moi tant de choses profondes où tu n’entrais pas, que tu te sentais parfois en dehors, un peu délaissé, et il ne m’a pas échappé que tu en fus parfois froissé. Ce que tu recevais de nous (tu nous vis souvent dans des états assez malsains) t’a porté à nous rendre la pareille, et à nous faire part surtout de tes dévergondages de désirs.

On comprend que Claude Hurtubise ait préféré ne pas inclure dans Lettres à ses amis cette lettre franchement blessante. C’est comme si Garneau ne voyait pas la cruauté de son analyse, tout préoccupé qu’il est de comprendre ce qu’il appelle son « processus », de faire sa « mise au point ». À la fin, il constate toutefois, comme à son habitude, qu’il a complètement perdu le fil de ses idées : « Bon Dieu, où suis-je ? Je suis si fatigué que je vois double et que j’ai complètement perdu l’idée que j’avais au début. » Il se relit et trouve sa lettre « illisible », ce qui ne l’empêche pas de l’expédier quand même à Claude, non sans ajouter un dernier mot indélicat : « Tout cela est probablement dû à ce que j’ai terminé aujourd’hui une lettre de 35 pages à Jean, ce qui m’a épuisé », avoue-t-il en toute candeur, sans s’apercevoir que l’excuse aggrave son cas, Claude passant encore une fois après Jean et payant en quelque sorte pour l’effort que Garneau a dû consentir en écrivant une lettre de 35 pages, alors que lui n’a droit qu’à une lettre de 18 pages. Garneau se jure enfin de ne plus jamais recommencer à « tenter d’écrire sérieusement » car, dit-il, « cela m’épuise toujours ». Écrire à la blague des lettres fantaisistes comme celles d’Oka ou le traité des odeurs individuelles, cela va toujours, mais une lettre « sérieuse » comme celle-ci le vide de son énergie.

Cette lettre unique en son genre dans le corpus épistolaire de Garneau est intéressante au-delà de ce qu’elle nous apprend sur les sentiments que le poète entretenait vis-à-vis de Claude Hurtubise comme de Jean Le Moyne et de Robert Charbonneau. C’est la seule lettre qui se situe entièrement dans le domaine des affects, loin en apparence de la littérature et des questions intellectuelles qui donnent à sa correspondance sa valeur : dans la lettre déjà citée du 18 janvier à Jean Le Moyne, Garneau dira à propos de la lettre à Claude qu’il n’a pas eu le temps « de rattacher ses remarques à des idées générales » comme il le fait d’habitude. Même les références à sa santé et à ses activités quotidiennes, présentes dans à peu près toutes ses lettres, se limitent ici à une courte phrase : « Je mène une vie exemplaire : pleine continence, communion journalière. » Tout le propos tourne autour de la discordance amicale entre Garneau et son correspondant, une discordance légère (car Garneau parle de « camaraderie bien sincère », d’« attachement véritable »), mais qui semble destinée à s’accroître au fil de ce « processus ». La lettre creuse la distance entre lui et son destinataire si bien qu’une fois le processus décrit, Garneau ne sait plus quoi dire et regarde ce processus comme s’il lui était extérieur, comme si c’était un autre « je » qui en était le centre. Il s’observe avec une telle distance qu’on croirait qu’il parle d’un étranger, un peu comme le « je » dans « Accompagnement » lorsqu’il marche à côté de lui-même en joie. Il y a double dissociation dans cette lettre : dissociation entre Garneau et son destinataire d’abord, puisque Garneau semble indifférent à ce que Claude peut ressentir, dissociation ensuite entre Garneau et lui-même, comme si l’écriture avait conduit l’épistolier ailleurs que là où il voulait aller. Après avoir voulu décrire en toute objectivité le processus de l’amitié, sans le moindre masque, voilà que l’exercice tourne au vinaigre et semble absurde. Qu’ai-je fait, semble dire l’épistolier ? Pourquoi avoir écrit cette lettre si dure, si maladroite, si grave, si peu amicale ? Garneau ne voit qu’une explication à sa passion de la mise au point, et elle vient tout droit de la littérature comme par hasard : « Il me souvient que je voulais rattacher le tout à l’idée exprimée par Mauriac dans Le jeune homme, je crois, que nous devenons toujours un peu tels que les autres nous veulent, tels qu’ils s’attendent à ce que nous soyons, pour peu qu’ils soient tenaces. »

Tout est affaire de mises au point, de jeux de miroirs et de regards dans l’espace. Parlant de ses propres affects, de ses propres sentiments et de ses amitiés les plus intimes, Garneau se projette dans l’image que lui renvoient ses proches, ou plutôt dans l’image fantasmée de lui-même qu’il attribue à chacun de ses amis — non sans un flair assez remarquable, faut-il ajouter. L’épistolier aime « voir de plusieurs côtés la même chose », comme il l’écrivait à André Laurendeau en 1932.

Cette chose, c’est lui. En choisissant le registre affectif, l’épistolier ne se dévoile pas plus qu’il ne le fait ailleurs quand il parle de littérature ou de musique. Il parle de lui et de ses amis comme si tout ce groupe composait un monde à part dont il cherche la loi. Chaque individu de ce monde se définit par cette loi selon laquelle il devient ce que les autres veulent qu’il soit. L’épistolier n’écrit pas par amitié pour dire à son destinataire ce qu’il pense de son amitié, pour se rapprocher de lui, mais pour saisir une vérité supérieure à laquelle ils sont tous deux soumis sans le savoir. Je t’écris pour que toi et moi nous comprenions le processus qui m’a conduit à me sentir moins aimé de toi et à t’aimer moins en retour, à aimer davantage Jean et à me sentir davantage aimé de lui, etc. Ici comme ailleurs, Garneau rêve de faire une géométrie des âmes.

* * *

L’impudeur de Garneau se situe au confluent de deux formes d’écriture : le genre épistolaire d’une part, qui autorise toutes sortes de confidences, et la littérature célibataire d’autre part, au sens que Jean Borie a donné à cette expression dans son analyse de la figure emblématique de Huysmans. Loin des grandes passions et des intrigues romanesques, le célibataire, explique Borie,

est requis en permanence à un étage bien inférieur : ses digestions, qui sont toujours douloureuses, ses érections, qui sont défaillantes ou inopportunes, changent chaque manifestation de sa libido en expectation d’un malheur. Toute son attitude est une frileuse attente de l’échec, une nudité désolée, désemparée devant l’existence[22].

Il y a quelque chose de cette amertume chez Garneau, qui ne cesse de parler de sa mauvaise santé, de ses désirs inassouvis, de son manque d’audace, de sa fatigue, de ses échecs. « Je me suppose ainsi vieux garçon, “célibataire”[23] », écrit-il à Jean Le Moyne au même moment. Mais ce manque d’ambition n’est pas affligeant, insiste Garneau : il se contente volontiers de peu, que ce soit pour la nourriture, les vêtements ou l’argent. La privation matérielle ne l’inquiète guère, lui qui sait pouvoir compter sur le manoir familial pour vivre. Il n’est pas fait pour la lutte sociale, comme il le dit à Claude Hurtubise en parlant de Robert Charbonneau. Toute son énergie va dans son unique projet qu’il résume ainsi dans la lettre à Jean Le Moyne qui précède d’un jour celle qu’il envoie à Claude :

Je me dégage de toute influence qui pourrait me diminuer, qui pourrait paralyser, à cause de ma sensibilité excessive, mon évolution naturelle normale vers la réalisation de moi-même. Et cette réalisation, indéniablement, est dans le sens de l’art : enlève cela et il ne reste plus qu’un bourgeois mal propre à la vie, apte par sa sensibilité et sa rêverie à se faire manger la laine sur le dos ; car les hommes, dans le domaine de l’intérêt, sont féroces ; à moins qu’on ne s’impose là. Et tu sens, tu sais bien que je ne pourrais m’imposer là, que ce serait au prix d’un effort épuisant qui ne pourrait durer longtemps, une attaque constante de la part d’un être qui n’est pas fait pour la lutte. Tu le sais, regarde-moi dans une discussion ; à moins que je ne sois exalté, j’ai le dessous[24].

C’est ce projet ultime, la « réalisation de moi-même », qui est aussi au coeur de la lettre écrite à Claude le lendemain, mais coupé de l’autre projet, de nature artistique, qui donne sa hauteur et sa beauté à la correspondance de Garneau. La lettre inédite à Claude est irrecevable car elle fait découvrir l’épistolier célibataire tellement absorbé par sa quête, par sa « mise au point des relations quadrangulaires », qu’il oublie totalement son destinataire. Celui-ci n’est plus le récepteur : c’est pour lui-même que Garneau écrit, pour mieux comprendre qui il est, pour mieux se retirer en lui-même. Mais en même temps, cette lettre inédite fait voir l’écrivain comme sorti de lui-même, se perdant dans une analyse froide et vaine au bout de laquelle l’épistolier ne ressent plus qu’une immense fatigue, vidée de tout sens.

En omettant de publier certaines lettres de Garneau comme celle-ci, ses amis ont sans doute voulu éviter d’ajouter un nouveau testament trahi à la longue liste de ceux qui existent déjà dans l’histoire des lettres. Nous sommes en 1967, c’est-à-dire à une période où Garneau est entré au purgatoire des lettres québécoises. Ses amis travaillent à faire connaître son oeuvre et à la situer dans la grande littérature. Publier des lettres comme celles que l’on vient de commenter aurait exposé l’oeuvre au risque d’être banalisée, réduite aux circonstances biographiques, aux amitiés de jeunesse, aux frasques obscènes d’un esprit fantaisiste et au plaisir adolescent des jeux de mots. On a donc purgé l’oeuvre épistolaire de Garneau des lettres qui n’avaient pas un intérêt intellectuel manifeste, des lettres où l’impudeur dépasse les bornes. Les dévergondages du corps n’y apparaissent presque plus, les indélicatesses et les cruautés épistolaires non plus. Mais ce que révèlent surtout ces lettres inédites, c’est qu’elles ne contiennent pas de véritable révélation : l’impudeur ne permet pas d’accéder à quelque moi enfoui ou secret, mais transforme l’intériorité du poète en un objet d’étude, en un « processus » qu’il s’agit d’analyser de l’extérieur. Garneau parle du bas corporel à condition d’en tirer une théorie, il mesure l’amitié en établissant un jeu cruel de comparaisons, il fait de l’humour mais aux dépens de son destinataire et surtout il n’entre en lui-même que pour se perdre. S’il n’affecte aucune pudeur de lui-même, c’est qu’il n’y a aucun « moi » à cacher. Non pas parce que le « moi » de Garneau se heurte à des interdits sociaux ou familiaux que la correspondance permettrait de contourner, mais plus profondément « [p]arce qu’on ne s’appartient pas, on n’est pas à soi-même[25] », comme il l’écrit dans son journal en 1938. Au lieu de dévoiler quelques vérités intimes, l’impudeur épistolaire tend vers l’impersonnel, comme le reste de l’oeuvre de Garneau.

Parties annexes

Annexe

Lettre de Saint-Denys Garneau à Claude Hurtubise

Note biographique

Michel Biron est professeur au Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill. Il est l’auteur de L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2000), de La conscience du désert (Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2010) et de L’histoire de la littérature québécoise, avec Élisabeth Nardout-Lafarge, François Dumont et la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe (Montréal, Boréal, 2007).

Notes

-

[1]

Il s’agit du Centre universitaire pour la sociopoétique de l’épistolaire et des correspondances, dirigé par Benoît Melançon, sous l’égide duquel ont paru les études suivantes : Joseph Bonenfant, « Saint-Denys Garneau : le corps épistolaire », Les Facultés des lettres. Recherches récentes sur l’épistolaire français et québécois, Montréal, Centre universitaire pour la sociopoétique de l’épistolaire et des correspondances, Département d’études françaises, Université de Montréal, 1993, p. 183-192 ; Gilles Lapointe, « De Saint-Denys Garneau à Paul-Émile Borduas : le transfert épistolaire de Robert Élie », Les Facultés des Lettres, p. 211-227 ; Benoît Melançon, « Pour une lecture sociale de la correspondance de Saint-Denys Garneau », Voix et images, vol. XX, no 1 (automne 1994), p. 96-106 ; Michel Biron, « Configurations épistolaires et champ littéraire : les cas d’Alfred DesRochers et de Saint-Denys Garneau », dans Michel Biron et Benoît Melançon (dir.), Lettres des années trente. Actes du colloque tenu à l’Université d’Ottawa le 30 novembre 1995, Ottawa, le Nordir, 1996, p. 109-124 ; Geneviève Lafrance, « Saint-Denys Garneau et le don épistolaire : la lettre du 30 décembre 1932 », Voix et images, vol. XXIII, no 1 (automne 1997), p. 119-134 ; Pierre Popovic, « L’institution imaginaire de la littérature : sur une lettre de Saint-Denys Garneau à Valdombre », Penser par lettre, Québec, Fides, 1998, p. 145-164 ; Stéphanie Wells, La crise dans la correspondance des années trente : lecture sociocritique de lettres d’Alfred DesRochers, Alain Grandbois et Saint-Denys Garneau, Montréal, Centre d’études québécoises, Département d’études françaises, Université de Montréal, 1998.

-

[2]

Ces 242 lettres ont paru de façon curieuse dans la collection « Constantes », qui réunit des essais ; comme quoi la correspondance, n’appartenant à aucune catégorie générique particulière, pouvait être considérée comme une forme d’essai (Hector de Saint-Denys Garneau, Lettres à ses amis [édition de Robert Élie, Claude Hurtubise et Jean Le Moyne], Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1967).

-

[3]

En plus des 14 lettres transcrites dans le journal, Brault et Lacroix y publient 37 lettres de Garneau à sa famille, 44 lettres à Françoise Charest, 10 lettres au père Hardy, 16 lettres à André Laurendeau (non publiées chez HMH) et une trentaine de lettres à divers destinataires (voir Saint-Denys Garneau, Oeuvres [édition de Jacques Brault et Benoît Lacroix], Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque des lettres québécoises », 1971, p. 754-1045).

-

[4]

Giselle Huot annonçait en 1995 un important projet d’édition critique des lettres de Garneau, mais ce projet n’a toutefois pas encore vu le jour (voir Oeuvres en prose [édition critique établie par Giselle Huot], Montréal, Fides, 1995). Signalons aussi les cinq lettres inédites publiées par Jacques Roy dans L’autre Saint-Denys Garneau - suivi de cinq lettres inédites de Saint-Denys Garneau, Québec, Éditions du Loup de gouttière, coll. « Le lieu du loup », 1993.

-

[5]

Fonds Claude-Hurtubise, R644, vol. 1, Bibliothèque et Archives du Canada, Ottawa. Ces lettres non datées sont généralement courtes (1 à 4 feuillets), sauf six d’entre elles qui font entre 10 et 18 feuillets.

-

[6]

Lettres à ses amis, p. 7. On peut également lire, dans le fonds Claude-Hurtubise, la version originale de 24 lettres de Garneau qui ont été publiées dans Lettres à ses amis, mais de façon incomplète. Le même exercice pourra se faire à partir du fonds Jean-Le Moyne, mais il faudra attendre 2018 pour que soient levées les restrictions empêchant d’y avoir accès.

-

[7]

Dans Le Droit, par exemple, Roger Duhamel écrit : « Dans un esprit de discrétion louable, les éditeurs ont omis de nombreux détails intimes, de même qu’ils recourent prudemment à des initiales pour brouiller les pistes aux regards des non-initiés. Si nous comprenons aisément les mobiles de cette attitude, il n’en est pas moins regrettable, du point de vue objectif de l’histoire des lettres et des idées, que nous ayons entre les mains un document délibérément tronqué qui devra être complété plus tard, au moment des susceptibilités abolies, par des glossateurs beaucoup moins bien informés » (13 mai 1967, p. 7).

-

[8]

Jean-Louis Major, « Saint-Denys Garneau ou l’écriture comme projet de soi », Voix et images, vol. XX, no 1 (automne 1994), p. 16.

-

[9]

Voir Geneviève Lafrance, « Saint-Denys Garneau et le don épistolaire. La lettre du 30 décembre 1932 », Voix et images, vol. XXIII, no 1 (automne 1997), p. 119-134.

-

[10]

Saint-Denys Garneau, Lettres à ses amis, p. 46.

-

[11]

Cette décision accentue l’impression que Garneau est toujours en train de monologuer, même lorsqu’il écrit à autrui : « Sa correspondance s’apparente essentiellement au monologue, comme le signalait récemment Gilles Lapointe, dans un contraste remarquable entre les lettres de Borduas et celles de Saint-Denys Garneau à Robert Élie » (Jean-Louis Major, art. cité, p. 19).

-

[12]

Ce prolongement du journal dans la correspondance n’est pas propre à Garneau : Vincent Kaufmann insiste dans L’équivoque épistolaire (Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1990) sur les effets de continuité et de discontinuité entre les deux formes. Il cite entre autres Kafka demandant à Felice, le 13 mars 1913 : « Que dirais-tu, chérie, si au lieu de lettres je t’envoyais des pages de journal ? » (p. 176).

-

[13]

Robert Élie, « Introduction », dans Saint-Denys Garneau, Poésies, Montréal, Fides, coll. « du Nénuphar », 1972 [1949], p. 12-13.

-

[14]

Réjean Ducharme, La fille de Christophe Colomb, Paris, Gallimard, 1969, p. 48.

-

[15]

Voir le fac-similé de la lettre en annexe.

-

[16]

Saint-Denys Garneau, Lettres à ses amis, p. 40.

-

[17]

Cette lettre non datée se termine par la demande suivante : « Conserve cette lettre : elle contient des choses que j’aimerais à revoir. »

-

[18]

Saint-Denys Garneau, Lettres à ses amis, p. 194.

-

[19]

Ibid., p. 274.

-

[20]

Plusieurs indices permettent de dater ainsi la lettre : on y trouve une référence à Mauriac identique à celle qui se trouve dans une lettre à Jean Le Moyne datée du 4 janvier 1934 ; Garneau y fait allusion au fait qu’il vient de terminer une très longue lettre à Jean Le Moyne, laquelle est vraisemblablement la lettre écrite en deux temps, à Sainte-Catherine un samedi et un dimanche de janvier 1934 (Lettres à ses amis, p. 94-105). Et surtout, dans une lettre à Jean Le Moyne datée du 18 janvier 1934, pendant un mois où Garneau s’ennuie à Sainte-Catherine et se désespère de n’avoir ni livres ni lettres de ses 8 ou 9 correspondants, il fait allusion à une lettre envoyée à Claude qui pourrait bien être celle-ci : « J’ai été un peu cru, presque méchant ; et de plus, cela devait paraître l’attaquer un peu trop personnellement parce que j’étais épuisé avant de terminer et que je n’ai pas eu le temps de rattacher mes remarques à des idées générales comme c’était mon intention. J’aurais probablement dû ne pas lui envoyer cette lettre. Enfin, c’est fait, n’en parlons plus » (Lettres à ses amis, p. 108).

-

[21]

Saint-Denys Garneau, Oeuvres, p. 321.

-

[22]

Jean Borie, Huysmans. Le diable, le célibataire et Dieu, Paris, Grasset, 1991, p. 44.

-

[23]

Saint-Denys Garneau, Lettres à ses amis, p. 97.

-

[24]

Ibid., p. 95.

-

[25]

Saint-Denys Garneau, Oeuvres, p. 576.