Résumés

Résumé

L’espace blanc, envisagé ici comme une surface vide, souvent ignoré, est pourtant un élément essentiel de la structuration et de la mise en texte, en page et en livre à l’époque médiévale. Trois exemples, de la plus petite à la plus grande surface concernée, permettent ici de l’envisager, en présentant des champs de réflexion à développer. Ainsi le blanc entre les mots, réévalué par les linguistes avec notamment les travaux de Nelly Andrieux-Reix et Simone Monsonego, est aujourd’hui considéré comme un outil pour appréhender la conscience linguistique des copistes ; il pourrait ainsi permettre de nouvelles approches dans les manuscrits écrits dans des zones de contact linguistique, comme les manuscrits copiés en Italie. Le trou dans le support manuscrit peut quant à lui être utilisé dans des mises en scène esthétiques et graphiques complexes, qui font écho et dialoguent avec le texte copié autour de lui, comme on le voit dans le Roi Flore et la belle Jeanne, lors de la scène du bain interrompu par Raoul (Paris, BnF, fr. 24430). Enfin, l’utilisation d’espaces blancs et la distribution et l’agencement des éléments sur la page (module des écritures, rubriques, place des illustrations, présence ou non de bouts-de-lignes) dans le Double Lai de fragilité humaine du BnF, fr. 20029 permet à Eustache Deschamps d’infléchir l’un des dispositifs de mise en page utilisés pour les traductions. Il inverse ainsi en partie le statut attendu dans ces mises en page pour les deux textes mis en regard.

Abstract

White space, considered here as an empty surface, often ignored, is nevertheless an essential element of structuring and putting into text, page and book in medieval times. Three examples, from the smallest to the largest surface, allow us to understand this, by opening avenues of research to be developed. Thus the white between words, re-evaluated by linguists, particularly through the works of Nelly Andrieux-Reix and Simone Monsonego, is today considered as a tool to apprehend the linguistic consciousness of the scribes. It could permit new approaches to study manuscripts written in areas of linguistic contact, such as manuscripts copied in Italy. The blank in the manuscript material can be used in complex aesthetic and graphic representations, echoing and interacting with the text copied around it, as can be seen in Le Roi Flore et la belle Jeanne, during the scene of the bath interrupted by Raoul (Paris, BnF, fr. 24430). Finally, the use of white spaces and the distribution and arrangement of elements on the page (script sizes, rubrics, placement of illustrations, presence or absence of line-fillers) in the Double Lai de fragilité humaine of manuscript BnF, fr. 20029 allows Eustache Deschamps to reorient one of the layout devices used for translations. It thus reverses in part the expected status for the two texts presented together.

Corps de l’article

Des vers blancs à la page blanche, le blanc, s’il peut être une couleur, renvoie aussi à un manque, une absence. C’est ce blanc, envisagé comme une surface vide, qu’on voudrait interroger ici. Absence de signe, entre les mots ou autour du bloc dans lequel se concentre le texte, sa présence en creux est généralement considérée comme une évidence dans la production imprimée en langues alphabétiques ; espace vide, il est à l’inverse le plus souvent envisagé comme une surface perdue, ou en attente d’être remplie. Pourtant, l’espace blanc joue un rôle essentiel dans la structuration textuelle, visuelle et intellectuelle des textes, et tout particulièrement des textes médiévaux dont il affecte la mise en livre, la mise en page comme la mise en texte.

Si la pagina, la colonne, cadre réservé au texte sur le support, apparaît déjà sur les rouleaux antiques[2], c’est le codex, le livre tel que nous le connaissons aujourd’hui, qui consacre l’inscription d’un espace défini (la justification) au milieu d’une surface elle-même délimitée, la page[3]. En mettant en livre et en (re)copiant un texte, les scribes réfléchissent alors à la manière dont les éléments linguistiques vont se distribuer dans l’objet qu’est le livre et occuper, selon des stratégies réfléchies, la page. Dans les manuscrits médiévaux, au-delà des impératifs économiques (coût élevé du support parchemin) et pragmatiques (individualité des procédés dans une culture perçue comme étrangère à toute pratique uniformisée) qui conditionnent parfois son approche, le blanc n’est pas uniquement un élément de structuration et de hiérarchisation de la mise en page : davantage que dans les imprimés modernes, sa présence y résulte de choix esthétiques, qui peuvent inscrire le texte dans des traditions formelles, voire des filiations intellectuelles. De surface, le blanc devient également signe diacritique en distinguant, dans la chaîne graphique, des segments linguistiques, mis en jeu à la fois lors de l’opération d’écriture, mais aussi du processus de re-saisie qu’est la lecture.

À travers trois exemples, de la plus petite à la plus grande surface, du blanc de mot, de l’oeil ‒ la lacune du parchemin ‒ jusqu’à l’espace vide sur la page, je voudrais ici interroger le rôle du blanc et montrer ce qu’il peut apporter à l’analyse des textes, de leur langue comme des lectures qui en ont été faites. Mettant de côté une définition purement sémantique du texte, ce champ d’investigation, simplement ouvert ici à travers quelques pistes, vise à conjoindre des approches philologiques, linguistiques, paléographiques, codicologiques, linguistiques et herméneutiques en s’appuyant sur la mise en livre, et donc la matérialité de l’écrit.

De la surface au signe : le blanc de mot et l’appréhension d’une conscience linguistique du copiste

La plus petite et la plus élémentaire des manifestations du blanc, dans les manuscrits médiévaux comme sur les imprimés ou le support numérique moderne, se trouve entre les mots. La linguistique de l’écrit, dans le sillage notamment des travaux de Nina Catach sur les codes graphiques, reconnaît ainsi ce « blanc de mots » comme l’un des signes premiers et essentiels de la ponctuation[4]. Ce dernier, y compris dans les écritures alphabétiques, n’a pas toujours existé : la pratique de la scriptio continua, écriture continue où les lettres s’enchaînent sans solution de continuité, est ainsi majoritairement de règle dans les inscriptions monumentales antiques comme sur les rouleaux de papyrus, mais la délimitation de séquences linguistiques, sinon d’unités, adoptée pour le latin dès le viie siècle dans les Îles Britanniques, se développe et s’étend ensuite assez rapidement[5] ; les textes en ancien français s’écrivent et se lisent donc toujours de façon séquencée[6].

Pour le français médiéval cependant, la très grande variation des séquences (d’un manuscrit à l’autre, mais aussi à l’intérieur d’un même manuscrit) comme leur non-superposition aux pratiques modernes (les faisant ainsi résister à une analyse qui répondrait à une perspective uniquement évolutionniste[7]) a longtemps conduit à ignorer ces délimitations et à les envisager comme relevant de l’arbitraire et non d’un système[8] ; les travaux de Nina Catach, déjà cités, ceux de Nelly Andrieux-Reix et Simone Monsonego[9], ou de Susan Baddeley et Liselotte Biedermann-Pasques[10], ont au contraire montré que la « segmentation de l’énoncé en unités de statuts divers[11] » connaissait un nombre certes très important de réalisations, mais que ces dernières, prenant place à l’intérieur d’un jeu de possibles linguistiques, n’étaient ni arbitraires, ni infinies, et reflétaient bien à ce titre une certaine analyse de type morpho-syntaxique.

La mise par écrit du français médiéval est donc bien aussi « une analyse linguistique à des degrés divers de conscience[12] », à la jonction entre des savoirs linguistiques et pratiques (le geste professionnel appris par le scribe, où entre en compte la mémoire physique, mais aussi celle des usages de copie d’un atelier). Avant l’apparition d’une analyse réflexive sur la langue vernaculaire qu’est le français, comme après sa constitution en savoir théorique[13], dont on connaît par ailleurs mal la diffusion une fois qu’il existe, l’écriture en français médiéval constitue a minima ce que Bernard Cerquiglini appelle une « réflexion grammairienne empirique[14] » : les copistes distinguent, au moment de la mise par écrit comme en prévision de la re-saisie visuelle que sera la lecture, des segments textuels qui forment pour eux une unité ; ces séquences peuvent recouvrir, ou non, certaines unités linguistiques élémentaires, mais la délimitation de ces segments est dans tous les cas loin d’être aussi normalisée (ou la norme aussi unifiée) que ne l’est pour nous le découpage en mots graphiques. On notera cependant que la distinction qu’établissent les linguistes entre mot (unité sémantique et morpho-syntaxique) et mot graphique (unité simplement délimitée par l’usage dans la chaîne graphique) montre bien la fausse évidence et le caractère fondamentalement construit que constitue aujourd’hui encore, dans un état de langue où l’écrit est pourtant très normé, la segmentation graphique, qui n’est pas aussi systématique qu’on voudrait parfois le croire[15].

Pour être menée à bien, l’analyse des blancs de mots dans la langue française médiévale doit prendre en compte les particularités de la réalité manuscrite contemporaine. L’étendue comme l’utilisation des espaces blancs dépendent ainsi du type d’écriture utilisée. Nelly Andrieux-Reix et Simone Monsonego considèrent par exemple, en s’appuyant sur les travaux des paléographes, que la « consécration de l’écriture par mots distinctement espacés date du xiie siècle, au moment où la caroline va céder le pas au style gothique dans toutes ses variétés[16] ». Cela ne veut pas dire que tous les manuscrits rédigés avant cette date, par exemple en minuscule caroline, présentent une segmentation graphique toujours difficile à appréhender, c’est-à-dire où serait peu marquée la différence entre les espaces séparant les lettres et celles marquant les frontières d’unités plus importantes ; mais c’est dans tous les cas dans des écritures livresques postérieures, gothiques ou dérivées, qu’ont été rédigés les manuscrits en français, qui commencent justement à se multiplier avec le xiie siècle. Reste que le blanc de mot, plus ou moins étendu suivant les passages et suivant les copistes, est parfois difficile à distinguer sans contestation possible de l’étendue plus petite qu’on retrouve entre les lettres de ces écritures très majoritairement non cursives[17], où la main trace les traits un à un, en soulevant la plume entre chacun d’entre eux. C’est ainsi ce que notent les rédactrices de l’Album de manuscrits français du xiiie siècle dans leur introduction :

Dans les écritures comme l’écriture livresque du xiiie siècle, où les lettres sont indépendantes les unes des autres, tracées une à une sans lien entre elles (sauf cas d’espèce), tantôt aérées, tantôt compactes, il peut être difficile de faire le départ entre l’interstice qui sépare des lettres juxtaposées et l’espace qui démarque les blocs de lettres les uns des autres, d’autant plus qu’en cas d’agglutination le copiste peut avoir voulu ménager de minuscules pauses intermédiaires : la hiérarchie des blancs peut n’être pas régulière, donc non discriminante, et l’effet de césure peut être détruit par des traits de fuite, lesquels n’ont rien à voir avec des traits de liaison[18].

Enfin, en dehors de ces variations que ne connaissent pas les imprimés, il ne faut pas oublier que le blanc de mots s’inscrit dans un système graphique et qu’il peut être renforcé par d’autres signes à visée diacritique (notamment les points, ou encore de fines barres obliques, ajoutées a priori à la lecture du manuscrit), mais également par l’utilisation de lettres allographes. Dans la plupart des écritures médiévales, en effet, la forme de certaines lettres peut varier suivant la position que celle-ci occupe dans l’unité graphique recopiée, notamment à l’initiale ou en fin de mot.

Les blancs de mots, comme les lettres allographiques, sont cependant l’une des premières choses qui disparaissent des éditions de textes médiévaux, gouvernées par une exigence de lisibilité orientée vers le lecteur moderne, qui n’a ni le même système d’analyse que les médiévaux, ni les mêmes repères visuels, ni enfin la même capacité à accepter une certaine souplesse normative. On y applique donc les principes de soudure et de découpage des séquences graphiques du français écrit contemporain[19]. L’exigence de lisibilité, même si elle est prépondérante, n’explique cependant pas tout : comme l’a bien montré Frédéric Duval, les principes de transcription du français médiéval, aujourd’hui très largement unifiés, ont été à l’origine établis en fonction des champs d’investigation de la linguistique historique contemporains du moment de leur mise au point, soit le premier quart du xxe siècle, alors que la graphie est avant tout envisagée comme une voie d’accès à des données phonétiques et/ou à une analyse dialectologique[20]. Les nouveaux domaines de recherche qui se développent aujourd’hui[21], comme les travaux sur la ponctuation d’Alexei Lavrentiev[22], ont donc recours principalement aux possibilités permises par le numérique (en ce qui concerne l’accès aux textes mais aussi le traitement automatique des données[23]).

Observer et analyser les blancs dans les manuscrits médiévaux permettrait donc d’interroger les usages et règles graphiques des scribes médiévaux, mais aussi de réfléchir à leurs savoirs et compétences linguistiques à travers leurs pratiques d’écriture. Je donnerai ici deux exemples de pistes qui pourraient être développées dans cette direction.

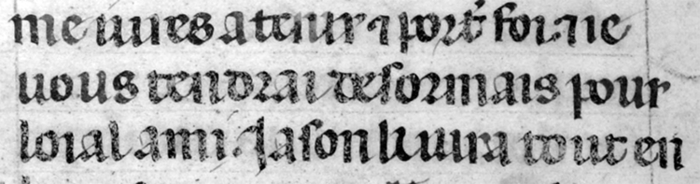

L’analyse conjointe de l’usage des blancs de mots et des lettres allographes peut ainsi donner des éléments de réflexion sur les unités en cours de lexicalisation. Les lettres allographes (par exemple le s, de forme ronde en fin de mot (s), droite ailleurs (ſ) dans la plupart des écritures médiévales) sont en effet également indicatrices des contours des séquences linguistiques distinguées par les copistes (on oublie par exemple qu’elles peuvent servir à signaler qu’un segment, artificiellement coupé par le retour à la ligne, n’est pas perçu ou ne doit pas être perçu comme complet, et remplissent ainsi le rôle de notre tiret[24]). L’adverbe désormais, composé à l’origine de la préposition dès et de deux adverbes temporels, ore (« à présent ») et mais, peut ainsi s’écrire dans le ms. London, BL, Royal 20.D.I (Naples, 2e/4 du xive siècle, seconde rédaction de l’Histoire ancienne jusqu’à César) en une unité (« deſormais », fol. 32d, fig. 1), en deux unités, nettement détachées par l’utilisation de la forme de fin de mot du s combinée à un blanc (« des ormais », fol. 33b, fig. 2), mais aussi de façon ambiguë (« desoremés », s rond de fin de mot mais absence de blanc, fol. 144c, fig. 3). L’utilisation conjointe de ces deux signes contradictoires traduit ici l’hésitation du scribe dans son appréhension et son analyse de l’ensemble, et se rapproche de l’usage que nous faisons aujourd’hui encore du trait d’union, qui signale autant un rapprochement qu’une distinction maintenue entre deux éléments, la soudure n’étant jamais complète[25].

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

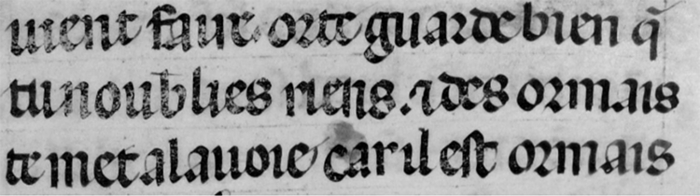

L’étude des segmentations de la chaîne graphique permettrait également d’observer sous un autre angle les pratiques linguistiques des scribes écrivant dans des zones de contact linguistique. Les manuscrits français copiés en Italie, par exemple (on met ici à part ceux qui présentent des traits linguistiques fortement hybrides qu’on range sous l’étiquette de franco-italien), le sont par des copistes francophones (voire dans certains cas, sans doute, des locuteurs natifs) mais qui sont certainement amenés à transcrire par ailleurs du latin et de l’italien[26]. L’observation de la segmentation graphique peut montrer les analyses que construisent des copistes dont la langue maternelle est une forme d’italien médiéval, et/ou qui pratiquent par ailleurs très largement l’italien, sans oublier le latin. Dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 1627 (Prose 1 du Roman de Troie) écrit en Italie septentrionale au début du xive siècle[27], le scribe sépare ainsi assez fréquemment (dans une proportion approximative de deux sur trois), dans les adverbes, -ment de son radical adjectival : « seule ment » (fol. 1a) face à « seulement » (fol. 1b) et « solement » (fol. 23d) ; « finel ment » (fol. 3c), « finale ment » (fol. 32b) ; « villaine ment » (fol. 18b) face à « villainement » (fol. 19b) ; « meïsme ment » (fol. 3d), « loial ment » (fol. 6a), « foule ment » (fol. 21d), « hardie ment » (fol. 8a), etc. Il suit ainsi une habitude graphique italienne, peut-être influencée par le latin[28] (mais que le français médiéval, lui, n’avait a priori pas adoptée), et se laisse parfois entraîner par l’homophonie (« propose ment », fol. 34b). Le traitement graphique de l’adverbe, qui serait gommé dans une édition critique, permet ici de voir un autre aspect des modifications linguistiques que connaît le français copié en Italie, et d’observer l’analyse linguistique mise en oeuvre par le copiste, notamment sur le plan morpho-syntaxique (un autre exemple serait le traitement des e prothétiques, absents des différentes formes de l’italien, lorsque le scribe écrit soi estendre « se stent », fol. 17c, fig. 4, ou l’escrit « le scrit », fol. 17a).

Fig. 4

L’observation du manuscrit permet alors de réfléchir, autrement qu’en termes d’erreur ou d’éloignement par rapport à une norme (mais laquelle ?), aux analyses linguistiques proposées par la mise en écrit. La mise en livre, qui est ici en premier lieu une mise en texte, construit ainsi un système graphique et linguistique fait de variations comme de régularités. Il resterait à la mise en livre moderne – l’édition, qu’elle soit papier ou numérique – à réfléchir à la meilleure manière, suivant les publics, de donner accès à ces données et de les appréhender.

Oeil et lucarne : jeux esthétiques et graphiques autour et à travers des trous de parchemin

Si l’on se situe maintenant sur le plan de la matière qui sert majoritairement de support aux manuscrits médiévaux, le blanc peut également être envisagé comme un espace manquant, et notamment un trou. L’analyse de cette imperfection du parchemin nous placera autant du point de vue du copiste, confronté à l’espace lacunaire lors de la retranscription, que du point de vue du récepteur, sollicité ici par la vue ou par le toucher.

Les « oeils », courants dans les exemplaires manuscrits médiévaux, sont l’une des conséquences possibles, et parfois inévitables, de l’utilisation du parchemin comme support d’écriture : si la peau utilisée présentait à l’origine des zones de faiblesse (blessures endurées par l’animal, coups de corne) ou bien a été endommagée à l’un des moments du traitement, cela résulte, du fait du séchage en extension, en des trous de forme ronde ou elliptique. Ces derniers sont souvent simplement considérés comme l’un des indicateurs du degré de luxe de l’exemplaire produit ; le parchemin s’obtenant cependant après de longues et minutieuses opérations de traitement des peaux, son prix était tel que même des ouvrages assez coûteux pouvaient en présenter, nus ou cachés par une réparation. On ne leur accorde donc pas beaucoup d’importance, en dehors des études purement codicologiques du support[29], et c’est surtout dans les collections d’images insolites réunies par certains blogueurs qu’on peut les trouver, à côté des marginalia[30].

Mais le vide créé par le trou peut également donner lieu à des jeux esthétiques et graphiques, par exemple au fol. 25v du ms. Msc.Nat. MS 1 de la Staatsbibliothek de Bamberg, où un trou elliptique laisse voir le dragon que dessine une initiale au folio suivant[31], comme à des mises en scène visuelles complexes : les trous peuvent ainsi être signalés et rehaussés (rubriqués par exemple[32]), visiblement agrandis, voire être en grande partie artificiels[33] : le dispositif des formes et/ou des couleurs crée par ailleurs des correspondances ou des échos avec le texte recopié autour de la lacune ou à l’intérieur de celle-ci, de façon trop fréquente pour que ces rapprochements soient uniquement le fruit du hasard.

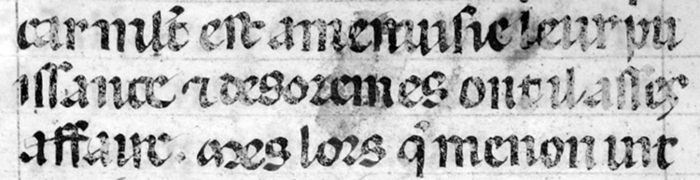

Je ne prendrai ici qu’un exemple, représentatif du degré de complexité de ce type de jeu comme des différents niveaux d’interprétation qu’il permet, à partir de l’analyse menée par Nancy Vine Durling[34] du ms. Paris, BnF, fr. 24430 sur un passage du Roi Flore et la belle Jeanne qui relate les suites d’une scène de voyeurisme plus qu’assumé, et s’organise justement autour d’un oeil du parchemin.

Le manuscrit, écrit à Tournai aux alentours de 1300, est un recueil de 181 feuillets (340 × 250 mm) de divers textes en vers ou en prose (romans, vies de saints, chroniques) copiés dans une langue présentant des traits picardo-wallons[35]. Parmi les textes en prose, copiés sur deux colonnes, se trouve un court récit composé au xiiie siècle, Le roi Flore et la belle Jeanne[36], qui fait partie du « cycle de la gageure ». Dans ces récits, dont l’exemple le plus connu en français médiéval est sans doute le Roman de la Violette de Gerbert de Montreuil,

un homme se porte garant de la vertu d’une femme, à l’encontre d’un autre homme qui se fait fort de la séduire ; par suite d’apparences trompeuses, la femme semble avoir en effet cédé au séducteur, mais enfin son innocence est reconnue[37].

Le roi Flore et la belle Jeanne suit le même schéma, avec cependant quelques modifications qui sembleraient devoir invalider le schéma narratif de départ. La scène attendue d’espionnage subreptice au bain doit permettre au calomniateur, dans le canevas habituel, de pouvoir prétendre avoir bénéficié des faveurs de la femme incriminée, en révélant la présence, sur le corps de cette dernière, d’une tache de naissance cachée. Cette scène se transforme ici en une irruption du chevalier dans la chambre où se baigne Jeanne, et se conclut de plus par une tentative de viol, violemment repoussée. C’est au moment de cette distorsion textuelle, alors que Raoul se saisit brutalement de Jeanne et la sort du bain, qu’apparaît justement le trou, large de 1,5 à 2 cm (fol. 171r, fig. 5). L’imperfection matérielle ne peut pas ici ne pas faire surgir, dans l’esprit du lecteur, la scène de voyeurisme habituellement attendue, l’oeil s’ouvrant sur le parchemin ne pouvant que convoquer l’image de la fente qui aurait dû servir de moyen illicite d’observation. Le trou est donc utilisé pour un premier jeu de connivence avec le lecteur.

À travers le blanc de la lacune, on lit par ailleurs les mots suivants : « pense / Dame / sire ». Le court-circuit, en quelque sorte, que permet le montage visuel n’est pas innocent dans une scène qui bascule très vite en une tentative de viol (de l’appréhension de la dame par le regard à sa possession physique), tout comme il peut permettre d’éclairer le développement narratif inattendu du récit, sur lequel justement le trou attire l’attention. En jouant indéniablement avec l’horizon d’attente du lecteur par le renvoi à cette scène d’espionnage sous-jacente mais absente, le jeu entre texte et trou souligne aussi la faiblesse de l’enchaînement narratif que suit finalement le récit : tous les textes du cycle de la gageure sont construits sur l’incapacité de la jeune femme calomniée à prouver son innocence face aux dires de son séducteur présumé, alors qu’ici, le voyeur Raoul s’étant transformé en agresseur et s’étant très largement découvert, il aurait pu sembler facile de dénoncer son mensonge, ce qui ne sera pourtant pas le cas[38]. Le jeu visuel permis par le trou conduit alors à souligner l’un des ressorts du récit : c’est bien ce que pense la dame de son mari[39] (elle veut sa confiance), comme ce que pense le mari de sa femme, plus que la vérité, aisément démontrable, qui importera.

Fig. 5

Pour Nancy Vine Durling, ce jeu complexe autour d’un trou entre aussi en résonance avec la « noire take », tache de naissance qui justifiera la fausse accusation. Le recto du fol. 171 est en effet le seul à être sali et plié comme s’il avait été touché et retouché. Le parchemin, avec lequel on fait des analogies courantes (et logiques) avec la peau, est représentatif du corps de Jeanne. La souillure du parchemin montre ainsi le noircissement de sa réputation, noircissement discursif qui sera, un temps, plus fort que la vérité.

La colonne et son double : esthétique et mise en scène du vide et du plein

Enfin, l’espace blanc est un élément essentiel de la mise en page du codex médiéval. Dans les manuscrits, la réglure, cadre le plus souvent apparent, délimite, au sein de la page, un rectangle plus ou moins généreux pour le texte, la justification[41]. Le jeu entre les deux espaces ne se limite pas à une opposition entre « remplissage » de la justification et vide des marges, mais doit davantage s’envisager selon une dialectique de l’ouverture et de la fermeture, qui peut informer des stratégies complexes et mettre en jeu le statut des textes mis en livre. Je prendrai l’exemple du Double lay de fragilité humaine d’Eustache Deschamps dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 20029.

Contrairement à son maître, Guillaume de Machaut, ou encore à Charles d’Orléans, d’une génération son cadet, Eustache Deschamps († 1405) ne fait pas copier son oeuvre poétique dans une anthologie réunie par ses soins, geste qui se multiplie chez les poètes à la fin du Moyen Âge[42]. Si l’on possède bien un manuscrit qui présente toutes ses oeuvres, le BnF, fr. 840, c’est après sa mort et par ses amis qu’il est constitué[43]. La critique lie cependant un manuscrit au poète, le BnF, fr. 20029[44], petit « livret » de 24 feuillets, de taille moyenne (270 sur 182 mm), qui ne contient qu’une seule pièce, le Double lay de fragilité humaine[45], abondamment illustrée par des dessins en grisaille, rehaussés de quelques touches de couleur. On n’a aucune information sur la fabrication de ce codex, mais le soin apporté à sa constitution comme son caractère luxueux amènent à considérer qu’il aurait été étroitement supervisé par l’auteur lui-même pour l’offrir au roi, comme le signale l’explicit rubriqué, fol. 21c-d :

Ci fine le livret de la fragilité d’umaine nature fait et compilé par maniere de double lay [21d] par Eustace Morel de Vertus escuier et huissier d’armes du roy Charle le quint[46], chastelain de Fymes, et a li presenté le xviiie jour d’avrilg aprés Saintes Pasques l’an de grace mil ccc quatrevins et troys.

Dans ce passage, soit l’identification du roi, soit la date est erronée, Charles V ayant disparu en 1380 ; c’est la première information, ajoutée dans une autre écriture, à l’encre noire, qu’on estime fautive, tout en considérant bien le manuscrit comme un exemplaire de présentation royale (peut-être, à l’origine, pensé pour Charles V, mais offert à son fils[47]).

Le Double lay qu’il contient, poème « spirituel à visée morale[48] », adapte plus qu’il ne traduit, en 674 vers, le De miseria humanae conditionis, oeuvre très connue et extrêmement diffusée composée vers 1195 par le futur Innocent III. Le poète explicite son projet dans une mention liminaire en latin, non rubriquée, ouvrant la première colonne de droite du texte (fol. 5b ; c’est moi qui souligne) :

Incipit liber de vilitate conditionis humane nature, id est de miseria hominis, editus a domino pappa Innocentio IIIo et sanctorum Sergii et Bachy dyacono cardinali, de contemptu mundi, applicatus in parte ad materiam sequentem verbis gallicanis, per magistrum Eustachium Morelli de virtute, scutiferum, ad deprimendam superbiam quod caput est omnium viciorum[49].

Deschamps a de fait opéré des choix : il n’adapte ainsi que vingt-six des quatre-vingt-huit chapitres du texte de départ, tout comme il réagence les matériaux qu’il utilise et les combine parfois avec d’autres sources[50]. Plus qu’une traduction, on a ainsi affaire à une réécriture, le poète pouvant considérablement développer ou réduire son hypotexte.

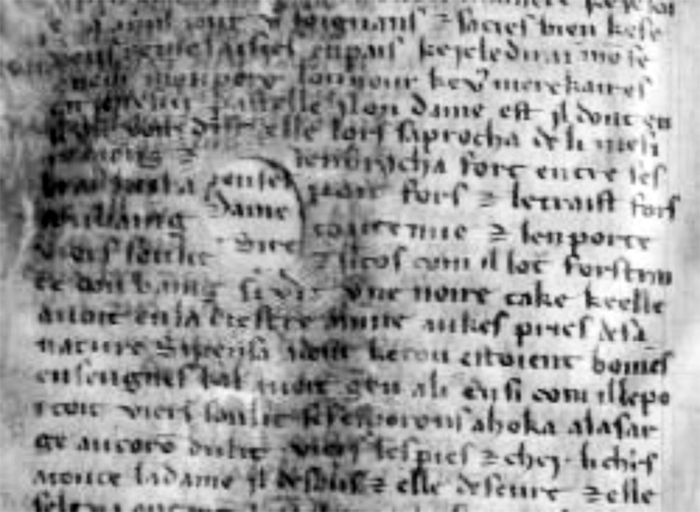

Mais Eustache Deschamps ne se contente pas de revendiquer ce lien avec son hypotexte latin ; il utilise la mise en page à deux colonnes pour citer de larges extraits de sa source en regard de son poème. Il fait ainsi copier dans la colonne de gauche ses vers, en français, dans une grosse lettre de forme et, dans la colonne de droite, les passages latins qu’il utilise dans une gothique d’un calibre deux fois inférieur[51]. L’ensemble est ainsi clairement distribué pour l’oeil qui perçoit d’entrée de jeu la double nature de ce qu’il a sous les yeux, le changement de langue comme d’auteur étant matérialisé par la mise en page ; cette dernière met également en valeur la correspondance entre les deux ensembles textuels, avec un effet de symétrie recherché, rendu possible par la variation de module des écritures et surtout par la présence de larges espaces blancs qui permettent la distribution en regard des deux textes.

Pourquoi ce dispositif, fort complexe et très travaillé ? On y a vu d’abord une affirmation par Eustache Deschamps de sa dépendance envers son texte source, dont la présence est à la fois un gage d’autorité pour l’adaptation poétique qu’il donne en langue vernaculaire, mais en afficherait en même temps le caractère second, voire secondaire[52] ; le renvoi, par extraits, au texte original, est aujourd’hui interprété comme significatif de l’évolution du rapport du premier humanisme français aux autorités, la mise en page didactique étant révélatrice d’un auteur savant, lié au milieu des officiers royaux[53]. Mais on peut aller plus loin dans l’analyse : l’agencement général du BnF, fr. 20029 ne vise pas uniquement à inscrire le Double lay dans une filiation textuelle, mais également dans une tradition visuelle, qu’il utilise pour s’en démarquer en partie. La mise en livre réalisée renverserait ainsi le rapport attendu entre texte latin et texte français.

Fig. 6

Afin de mieux appréhender la culture visuelle avec laquelle compose la mise en page de notre manuscrit, il importe de dresser d’abord un bref panorama des différents agencements utilisés dans les exemplaires français, aux xive et xve siècles, que l’on connaît surtout jusqu’à présent à travers la juxtaposition de cas particuliers. Les xiie et xiiie siècles ont en effet peu à peu mis en place un certain nombre de procédés, qui peuvent se combiner dans des dispositifs très aboutis, pour présenter et mettre en page des ensembles textuels fonctionnant en binômes : soit deux ensembles écrits dans une même langue mais de statut différent ‒ un texte faisant autorité (en premier lieu la Bible) et la glose (ou les gloses) qui l’accompagne(nt) ‒, soit deux ensembles dans deux langues différentes, par exemple un texte, en général en latin, et sa traduction en langue vernaculaire. Les agencements propres à ces deux dispositifs peuvent par ailleurs se combiner : un texte latin, faisant autorité, sera alors accompagné à la fois d’une traduction, mais également d’un ou plusieurs commentaires autorisés.

Suivant le type et le statut du texte au centre du dispositif, mais aussi suivant l’usage auquel il est destiné comme le savoir-faire technique mobilisé, parfois très poussé, on peut distinguer, à partir notamment des analyses de Geneviève Hasenohr, trois grands types de mises en page, qui seront repris par les manuscrits français[54]. Tout d’abord, dans les milieux universitaires, une mise en page globalement encadrante, comportant plus ou moins de niveaux, permet de distinguer le texte qui fait autorité, généralement en plus gros module et au centre du dispositif, des différents commentaires qui l’accompagnent. Dans ces manuscrits au départ unilingues, en latin, le but est de hiérarchiser clairement les textes présentés ; leur lecture y est envisagée comme complémentaire (le texte central comporte des lemmes appelant, pour chaque passage, le commentaire correspondant). Ces mises en page très complexes sont, en premier lieu, celles des bibles glosées où doivent s’équilibrer, sur une même page, le texte sacré et tous les niveaux de commentaire autorisés, aussi longs soient-ils, qui lui sont consacrés pour le passage alors copié, tout en indiquant visuellement le statut de chacune des entités[55]. Ce dispositif est parfois utilisé pour des textes en langue vernaculaire, où il est alors généralement en partie allégé par la présence d’un seul niveau de glose[56].

Pour les textes bilingues, il faut distinguer deux dispositifs. D’un côté, texte en langue originale (le latin) et traduction en langue vernaculaire se succèdent alternativement par séquences, séparées grâce à des initiales ou des lignes blanches. Ce type de mise en page, où la démarcation entre les deux langues n’est pas ce qui est mis en valeur visuellement, ne met pas non plus l’un des ensembles au centre de la lecture ; c’est en particulier celui de la littérature morale et didactique, utilisée notamment dans l’enseignement primaire[57]. De l’autre, texte original et texte traduit peuvent se distribuer sur deux colonnes : des artifices de mise en page (calibre et forme de l’écriture utilisée, taille respective des colonnes) permettent de faire correspondre l’espace occupé par le texte latin original et celui de sa traduction (souvent plus longue, le français étant moins synthétique). Un ensemble textuel n’est pas ici conçu pour être lu sans l’autre : si aucun lemme ne renvoie de l’original à la traduction, la symétrie, tour de force technique, souvent, du copiste, matérialise nettement la correspondance entre les deux textes, et leur dépendance. Mais celle-ci, visuellement, est bien présentée comme à sens unique : dans la plupart de ces exemplaires en effet, les différents procédés de mise en page utilisés pour mettre en regard, sans décalage, l’original et sa traduction permettent aussi d’indiquer clairement quel est le texte de référence, le latin étant presque toujours copié dans un calibre plus gros[58].

La mise en page du Double lay de fragilité humaine du ms. BnF, fr. 20029 s’inscrit dans la droite ligne de ce dernier dispositif, où les deux textes bilingues se déploient symétriquement sur deux colonnes, en indiquant une hiérarchie claire entre les deux. Mais la relation entre texte latin et texte français y est inversée par rapport au modèle que nous venons de décrire : le module respectif des écritures, deux fois plus gros pour les vers français, place ces derniers dans la position du texte de référence. Cela est encore renforcé par la taille des lettrines, d’un calibre proportionnel à celui de l’écriture, par le décor de ces dernières[59], et enfin par l’utilisation des couleurs[60]. La différence de statut des deux textes est aussi nettement soulignée par l’insertion de vingt-neuf enluminures en grisaille (pour vingt et un feuillets) : si douze d’entre elles occupent la largeur entière de la justification, joignant les deux colonnes, elles se situent bien plus fréquemment dans la colonne de gauche lorsqu’elles sont d’une largeur plus petite (à douze reprises, face à cinq illustrations dans la colonne de droite, dont deux non réalisées[61]).

Surtout, la mise en page, et notamment la distribution des espaces laissés blancs à l’intérieur de la justification, montre que la seule lecture continue et linéaire envisagée est celle des vers français : les passages latins semblent ici faire office de sources auxquelles se reporter ponctuellement. Le texte latin est ainsi assez souvent terminé par etc., signalant son incomplétude, et si le texte français peut se trouver en regard d’une illustration occupant la colonne de droite (fol. 20r par exemple, fig. 8), ce n’est pas le cas du latin qui, sauf difficulté posée par le maintien de la symétrie du fait d’un extrait très développé, est toujours positionné en face du français, et jamais d’une illustration (comparer le fol. 20v et le fol. 10v par exemple) : les extraits latins sont bien là comme référence pour les vers.

L’examen des rubriques, qui dessinent une articulation complexe en scandant visuellement les deux textes, parallèlement aux blancs, permet de tirer les mêmes conclusions. Le texte français présente quarante-trois rubriques, dont trente-huit sont numérotées et figurent dans la table qui ouvre le « livret »[62]. Or cette division en rubriques n’épouse pas la forme strophique du poème, voire va à son encontre. Le lai est, à l’époque d’Eustache Deschamps, une forme fixe qui « doit comporter douze strophes différentes les unes des autres, à l’exception de la dernière qui reprend la forme de la première ; toutes les strophes sont composées de deux parties identiques, elles sont donc symétriques[63] » ; le double lai est lui une « variation numérique » à partir de la forme simple du lai. Mais, comme le note Clotilde Dauphant, « Deschamps a en fait adapté le De Miseria Condicionis Humane d’Innocent III en 33 strophes, ce qui peut faire allusion aux 33 ans de la vie terrestre du Christ, rédempteur de l’humanité ; mais il est impossible de s’en rendre compte à la première lecture[64]. »

La distribution des rubriques côté français n’est en effet pas du tout régulière par rapport à la structure strophique du poème : elles peuvent se trouver en début de strophe, ou de demi-strophe, sans qu’un schéma semble se dessiner. Cependant, si on les observe en parallèle des rubriques apparaissant côté latin, on voit qu’à chaque rubrique française correspond presque toujours une rubrique latine, directement en face de la première, ou légèrement en décalé lorsque cette dernière se situait en fin de colonne[65], mais que la rubrique latine est aussi très souvent réduite à une simple référence, qui vise à identifier l’extrait qui suit[66]. Les rubriques délimitent ainsi des articulations qui ne sont pas celles que fait entendre le schéma rimique du Double lay, pour construire un dispositif visuel, indépendant de l’appréhension auditive du poème ; ce dispositif souligne la symétrie entre vers français et extraits latins, sans que cet agencement n’établisse de relation d’équivalence : le latin est bien là au titre de référence, qui certes fait autorité, mais apparaît second par rapport au texte français.

Les quelques rubriques sans correspondant latin mentionnent par ailleurs presque toujours « l’aucteur », soit ici Eustache Deschamps[67]. Ce ne sont pas les seules rubriques à le faire : trois autres, situées plus tôt dans le texte, renvoyaient déjà à un « aucteur », toujours cette fois-ci avec une référence latine rubriquée en regard (fol. 5r [fig. 6], 12v et 14v). Le texte travaille dans les deux cas l’opposition, habituelle dans les traductions de la fin du Moyen Âge, entre les deux voix qui s’y distinguent, celle de l’auteur du texte original, à travers la traduction « littérale », et celle du traducteur/adaptateur, qui souvent commente son hypotexte. Mais ici, malgré ses excuses, topos de modestie attendu ? (§ 27, fol. 15v), l’auteur exhibé est bien toujours celui du texte d’arrivée, et l’absence de rubrique côté latin souligne de plus en plus la place que ce dernier occupe : il s’affranchit ainsi petit à petit très nettement, sur le plan visuel, de son hypotexte latin, ce que montre en parallèle la place de plus en plus importante qu’occupe le blanc dans la colonne de droite.

Ces espaces blancs ne peuvent donc être ici uniquement envisagés comme de simples variables d’ajustement, artifice de mise en page essentiel pour que la correspondance entre les deux textes soit parfaite. Pour concevoir leur rôle, il faut moins considérer seul l’espace vide que l’on retrouve à l’intérieur de la justification[68] qu’interroger la dialectique que la mise en page construit entre fermeture, complétude des espaces d’un côté, et ouverture de l’autre.

La justification dans les manuscrits médiévaux se construit en effet comme une surface fermée. Quelles que soient ses dimensions, et quelle que soit la part d’espace vierge qui peut s’y trouver, le cadre de cet espace se détache sur la surface ouverte des marges[69]. Le vide n’est pas pour autant exclu de la justification : des lignes blanches peuvent y apparaître, suivant les types de mise en page, pour souligner une articulation textuelle ou la frontière entre deux textes réunis dans un même manuscrit. Mais la justification se construit selon une esthétique de la fermeture : dans les textes en prose, les copistes font ainsi souvent montre de tout leur savoir-faire pour terminer à la fin d’une ligne leur paragraphe. Dans les textes en vers, où de telles manipulations ne sont pas possibles, certaines mises en page marquent la complétude de la ligne, même si elle n’est pas occupée entièrement par le vers, en étirant la ou les dernières lettres, ou en y apposant un point (ou une autre combinaison de signes). Cette pratique donnera lieu très tôt, dès l’époque carolingienne, à l’apparition du « bout-de-ligne », qui sert à remplir l’espace laissé vide par l’écriture jusqu’à la réglure ; ce dernier pourra, en se multipliant à partir du xiiie siècle, devenir une véritable décoration, revêtant des formes et des couleurs très variées[70].

Fig. 7

Fig. 8

Dans notre exemplaire du Double lay de fragilité humaine se dessine ainsi une très nette opposition entre la colonne de gauche, où la surface ouverte est soigneusement refermée, et celle de droite, qui se signale par l’incomplétude des lignes (alors même que le texte en prose aurait pu, plus facilement que les vers, être « justifié »). L’emploi des bouts-de-lignes, récurrents mais sous une forme toujours différente d’un côté, et leur absence de l’autre, est frappant pour l’oeil, et révélateur du statut différent des deux textes (fol. 7r, 16r, 20r [fig. 8]).

Cette esthétique de la fermeture, la mise en page symétrique à deux colonnes, la distribution des illustrations, les différences de module et de forme des lettres, les articulations intellectuelles et visuelles construites par les rubriques, tout cela montre qu’il y a revendication du lien avec le texte latin mais pour afficher une nette distanciation : ce dernier apparaît comme une source, peut-être garante d’autorité, mais non comme une matrice. Si le latin et le français sont soigneusement mis en regard, ce n’est pas pour signaler une dépendance du second par rapport au premier ; face à la complétude du texte français, de son projet, s’exhibe en creux le blanc de la colonne réservée au latin. Ce manuscrit où une figure d’auteur apparaît deux fois dans les miniatures, à l’orée et à la fin du texte, utilise une mise en livre en soi programmatique : celle d’un poète savant, certes, mais pleinement créateur.

Au terme de ce parcours, simplement esquissé, au travers de la mise en texte, en page et en livre du fait littéraire et linguistique médiéval, il apparaît nettement que le blanc participe à la structuration visuelle mais aussi intellectuelle des textes et des matériaux linguistiques qui le composent. Loin de réduire l’objet livre qu’est le manuscrit à un ensemble de données descriptives, que l’on égrène ou que l’on reproduit de catalogues en listes de manuscrits, une telle approche des textes permet de faire le lien entre le livre et le texte qu’il met en chair et en forme, bref, qu’il matérialise.

Parties annexes

Note biographique

Anne Rochebouet est archiviste-paléographe et maître de conférences en littérature médiévale à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle s’intéresse à la réception de l’Antiquité au Moyen Âge, notamment à la matière troyenne, ainsi qu’à la matérialité du texte médiéval. Elle a récemment publié L’Histoire ancienne jusqu’à César. L’histoire de la Perse, de Cyrus à Assuérus (Turnhout, Brepols, 2015) et codirigé L’écriture de l’histoire. Contraintes génériques, contraintes documentaires (Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2015).

Notes

-

[1]

J’emprunte l’expression au livre d’Anne-Marie Cristin, Poétique du blanc. Vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet (Paris, Vrin, coll. « Essai d’art et de philosophie », 2009), centré avant tout sur l’époque de l’imprimerie.

-

[2]

Bonnie Mak, How the Page Matters, Toronto/Buffalo/London, University of Toronto Press, 2011, p. 10-13.

-

[3]

Voir notamment Anne Zali (dir.), L’aventure des écritures. La page, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1999.

-

[4]

Nina Catach, « La ponctuation », Langue française : La ponctuation, no 45, 1980, p. 16-27. Voir également La ponctuation, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1996.

-

[5]

Paul Saenger, « Silent Reading : Its Impact on Late Medieval Script and Society », Viator, no 13, 1982, p. 367-414 ; « Physiologie de la lecture et séparation des mots », Annales ESC, no 44, 1989, p. 939-952 ; « Lire aux derniers siècles du Moyen Âge », dans Guglielmo Cavallo et Roger Chartier (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, Seuil, 1997 [1995], p. 147-174 ; « La naissance de la coupure et de la séparation des mots. Coupure et séparation des mots sur le Continent au Moyen Âge », dans Henri-Jean Martin et Jean Vézin (dir.), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Paris, Édition du Cercle de la librairie-Promodis, 1990, p. 447-455.

-

[6]

Pour une discussion sur l’articulation entre modes de lecture et de réception des textes français et leur séquenciation dans les manuscrits, voir Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, Amsterdam, Rodopi, coll. « Faux-titre », no 221-222, 2002, vol. 1, chap. 3 : « Mise en texte, Mise en page and Reader Manipulation », p. 137-155. On s’intéressera ici avant tout à l’analyse linguistique permise par ces séquences.

-

[7]

La perspective téléologique (chercher dans les manuscrits médiévaux les premières étapes de la constitution du code graphique actuel) revient à analyser les données médiévales selon un système qui leur est très largement postérieur et face auquel elles ne peuvent sembler qu’incohérentes, les copistes médiévaux ne se contentant pas d’avoir recours à l’agglutination, c’est-à-dire de réunir des segments aujourd’hui individualisés en mots.

-

[8]

Je reprends ici le titre d’un des premiers articles sur la question : Peter Rickard, « Système ou arbitraire ? Quelques réflexions sur la soudure des mots dans les manuscrits français du Moyen Âge », Romania, no 103, 1982, p. 470-512.

-

[9]

On renverra ici à leurs travaux de synthèse : « Écrire des phrases au Moyen Âge. Réflexions pour une étude des segments graphiques observés dans des manuscrits français médiévaux », Romania, no 115, 1997, p. 289-336 ; « Les unités graphiques du français médiéval : mots et syntagmes, des représentations mouvantes et problématiques », dans Nelly Andrieux-Reix et Simone Monsonego (dir.), Langue française : Segments graphiques du français. Pratiques et normalisations dans l’histoire, no 119, 1998, p. 30-51.

-

[10]

« Histoires des systèmes graphiques du français à travers des manuscrits et des incunables (ixe-xve siècles) : segmentation graphique et faits de langue », Revue de linguistique romane, no 68, 2004, p. 181-201.

-

[11]

Nelly Andrieux-Reix et Simone Monsonego, art. cit., p. 290.

-

[12]

Claude Hagège donne cette définition de l’écriture dans L’homme de paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines, Paris, Fayard, coll. « Le temps des sciences », 1985, p. 78.

-

[13]

L’analyse réflexive de la langue est d’abord et longtemps réservée au latin, et non aux langues vernaculaires, langues maternelles et « naturelles », considérée par les clercs comme sans norme ni système. On trouve cependant, avant le Donait françois de John Barton (tout début du xve siècle), des manuels d’enseignement du français à destination des Anglais dès le xiiie siècle, de même que des traités orthographiques du français, souvent rédigés en latin, à côté de manuels pratiques comme les Manières de langage.

-

[14]

Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, Seuil, coll. « Des Travaux », 1989, p. 44.

-

[15]

On dit par exemple puisque mais parce que, et on pourrait multiplier les exemples de ces graphies consacrées par l’usage.

-

[16]

Nelly Andrieux-Reix et Simone Monsonego, art. cit., p. 310.

-

[17]

La fin du Moyen Âge verra l’utilisation d’écritures cursives ou semi-cursives pour la production dite livresque, où la question ne se pose donc plus dans les mêmes termes.

-

[18]

Maria Careri, Françoise Féry-Hue, Françoise Gasparri, Geneviève Hasenohr, Gillette Labory, Sylvie Lefèvre, Anne-Françoise Leurquin et Christine Ruby, Album de manuscrits français du xiiie siècle. Mise en page et mise en texte, Rome, Viella, 2001, p. XXXVII.

-

[19]

Hormis évidemment dans les éditions diplomatiques, dont l’objectif n’est pas la lecture cursive du texte transcrit. On peut relever cependant quelques initiatives isolées, dans les éditions critiques, pour transcrire une partie des séquenciations (voir Le Moniage Guillaume, chanson de geste du xiie siècle, édition de la rédaction longue (éd. Nelly Andrieux-Reix), Paris, Honoré Champion, coll. « CFMA », 2003, au chapitre « 2.4 Questions de “syntaxe graphique” », p. 25-27).

-

[20]

« Transcrire le français médiéval, de l’“Instruction” de Paul Meyer à la description linguistique contemporaine », Bibliothèque de l’École des chartes, no 170, 2012, p. 321-342, notamment p. 336-337.

-

[21]

L’une des thématiques choisies par le huitième colloque international Diachro, qui a eu lieu à Strasbourg du 2 au 4 février 2017, est ainsi « segmentation et cohésion des unités ».

-

[22]

Alexei Lavrentiev, Tendances de la ponctuation dans les manuscrits et incunables français en prose, du xiiie au xve siècle (thèse non publiée), ENS Lyon, 2009 ; voir également le volume d’actes Systèmes graphiques de manuscrits médiévaux et incunables français : ponctuation, segmentation, graphies, Chambéry, Université de Savoie, 2007.

-

[23]

Le support numérique n’offre pas les mêmes contraintes en termes de volume que la publication papier, mais il impose toutefois un important effort de transcription préalable (et de constitution de normes) comme d’indexation.

-

[24]

Voir par exemple, au fol. 33b, « jus / ques » à l’avant-dernière ligne (le manuscrit est accessible sous format numérique sur le site de la British Library : www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Royal_MS_20_D_I). Le tiret existe à l’époque médiévale, mais n’est pas d’un usage fréquent.

-

[25]

On citera comme exemples le substantif pardessus et la locution adverbiale par-dessus, ou les composés libre arbitre et libre penseur face à libre-échange ou libre-service.

-

[26]

Italien, français et francophone sont ici utilisés par commodité, le français comme l’italien médiéval connaissant de nombreuses variations.

-

[27]

Datation et localisation sont celles de Marc-René Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, Basel/Tüginben, Francke, coll. « Romanica Helvetica », 1996, p. 471 (Voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90601009).

-

[28]

Fabrizio Costantini (dans Le unità di scrittura nei canzonieri della lirica italiana delle origini, Rome, Nuova Cultura, coll. « Esercizi di lettura », 2007, p. 97-99) cite Keith E. Karlsson qui explique cette habitude graphique de l’ancien italien par l’influence, purement graphique, du latin (Syntax and Affixation. The Evolution of MENTE in Latin and Romance, Tübingen, Niemeyer, 1891, p. 125).

-

[29]

Ils sont ainsi surtout jugés utiles pour déterminer si on a affaire au côté « chair » ou au côté « poil » du parchemin. Voir par exemple Jacques Lemaire, Introduction à la codicologie, Louvain-La-Neuve, Université catholique de Louvain, coll. « Publications de l’institut d’études médiévales – Textes, études, congrès », 1989, p. 19.

-

[30]

On renverra ici à titre d’exemple à l’un des billets du blog d’Erik Kwakkel, historien du livre à l’Université de Leiden : erikkwakkel.tumblr.com/post/52258862048/broidery-on-a-medieval-page-holes-in-the-pages-of

-

[31]

Manuscrit produit dans l’est de la France au ixe siècle, voir : www.staatsbibliothek-bamberg.de/index.php?id=1491

-

[32]

Par exemple Laura Kendrick, The Game of Love : Troubadour Wordplay, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 155-156 sur le manuscrit Paris, BnF, lat. 1118, copié à Auch (?), voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432314k

-

[33]

Par exemple au fol. 70 du BnF, fr. 1850, xiiie siècle, Chronique du Pseudo-Turpin (voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90596402) ; pour une description du ms., voir Album de manuscrits français du xiiie siècle, notice 25, p. 99-102.

-

[34]

« La Bielle Jehane and the Body of the Text », Romance Languages Annual, no 2, 1990, p. 93-99 ; « Birthmarks and Bookmarks : The Example of a Thirteenth-Century French Anthology », Exemplaria, vol. 16, no 1, 2004, p. 73-94, DOI : 10.1179/exm.2004.16.1.73 et « Le parchemin souillé : traces d’une lecture érotique dans un manuscrit tournaisien, vers 1300 », dans Danielle Bohler (dir.), Eidôlon : La souillure, no 92, 2011, p. 29-37.

-

[35]

Le ms. (voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9057314x) contient : Le Roman de Cléomadès d’Adenet le Roi (fol. 1-58v), les Récits d’un ménestrel de Reims (fol. 60-81r), 221 chapitres des Vies des pères en prose, fol. 81r-112v ; la Vie de sainte Marine (fol. 108v-109v) ; Chroniques de Tournai I (fol. 113r-116r) ; la Vie de saint Éleuthère, évêque de Tournai (fol. 117r-124r) ; le Roman d’Éracle de Gautier d’Arras (fol. 124r-144r) ; une lettre de Jean de Villiers sur la prise d’Acre (fol. 145r-150v) ; Chroniques de Tournai II (fol. 151r-169r) ; Le roi Flore et la belle Jeanne (fol. 170r-175v) ; Li contes dou roi Constant l’empereur (fol. 176r-178r) et enfin Labiel et Laban (fol. 178r-181r), Section romane, notice de « PARIS, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, fr. 24430 » dans la base JONAS-IRHT/CNRS (voir : http://jonas.irht.cnrs.fr/manuscrit/45920, page consultée le 28 novembre 2016).

-

[36]

Ce texte n’est conservé que dans ce manuscrit : Französische « Schicksalsnovellen » des 13. Jahrhunderts (éd. Friedrich Wolfzettel), München, Finck, coll. « Klassische Texte des romanischen Mittelalters in zweisprachigen Ausgaben », 1986.

-

[37]

Gaston Paris, « Le cycle de la “Gageure” », Romania, no 128, 1932, p. 481.

-

[38]

D’autant que Jeanne est par ailleurs encore vierge, son mari ayant dû partir avant leur nuit de noces.

-

[39]

On rappellera que l’une des significations de sire peut être, en ancien français, « mari ».

-

[40]

« “Et sachez bien, si vous ne me laissez pas tranquille, que je les rapporterai à monseigneur mon père, ces marques d’égard que vous exigez de moi, car je ne suis pas ainsi. – Non, Madame, est-ce donc de cette façon que vous le prenez ? – Oui, absolument !” répondit-elle. Alors monseigneur Raoul s’approcha d’elle et la saisit violemment entre ses bras, qu’il avait puissants, et la tira toute nue hors de son bain pour l’emporter vers son lit. Au moment où il l’arracha du bain, il vit une tache noire qu’elle avait sur le haut de la cuisse droite, très près de son sexe, et il pensa alors que c’était une bonne preuve d’avoir couché avec elle. Alors qu’il la portait vers son lit, son éperon se prit dans la couverture au bord du pied du lit, et le chevalier s’effondra avec la dame, lui au-dessous et elle au-dessus. Elle se releva aussitôt, prit un bâton et en frappa monseigneur Raoul au visage, si fort qu’elle lui fit une blessure large et profonde, et que le sang en jaillit à terre. Et quand monseigneur Raoul se sentit ainsi touché, il n’eut guère envie de se livrer à des ébats mais se releva pour sortir sur le champ de la pièce […]. » Je traduis.

-

[41]

Hormis pour les manuscrits italiens, c’est dans ce cadre que se déploient texte et illustrations.

-

[42]

Pour une rapide mise au point sur la vie et le statut social d’Eustache Deschamps, voir Jean-Patrice Boudet et Hélène Millet, Eustache Deschamps en son temps, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997 et Eustache Deschamps, Anthologie (éd. Clotilde Dauphant), Paris, Le Livre de poche, coll. « Lettres gothiques », 2014, p. 1-12.

-

[43]

Sur ce manuscrit, voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105375900 et Clotilde Dauphant, La Poétique des Oeuvres complètes d’Eustache Deschamps (ms. BnF fr. 840). Composition et variation formelle, Paris, Honoré Champion, coll. « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 2015.

- [44]

-

[45]

Voir l’édition récente de Clotilde Dauphant qui suit la présentation du fr. 20029 mais avec le texte du fr. 840 (Anthologie, p. 160-261).

-

[46]

Ce mot, comme celui souligné infra, a été ajouté dans un module plus petit et à l’encre noire.

-

[47]

C’est l’hypothèse que fait notamment Patricia Michon. Voir « Une édition manuscrite d’Eustache Deschamps : le Double lay de fragilité humaine » dans François Bessire (dir.), Travaux de littérature : L’écrivain éditeur, no 14, t. 1 : « Du Moyen Âge à la fin du xviiie siècle », 2001, p. 30.

-

[48]

Roccati G. Matteo, « La culture latine d’Eustache Deschamps », Le Moyen Âge, no CXI, 2005, p. 259.

-

[49]

« Ici commence Le Mépris du monde, livre sur la bassesse de la condition humaine et la misère de l’homme, écrit par Sa Sainteté le pape Innocent III, cardinal diacre des SS. Serge et Bacchus, rapporté par extraits au texte français ci-contre par Maître Eustache Morel de Vertus, écuyer, pour abaisser l’orgueil, chef de tous les vices. » (Clotilde Dauphant traduit, op. cit., p. 215.)

-

[50]

Roccati G. Matteo, art. cit. Le dernier chapitre fait appel, par l’intermédiaire d’un florilège de textes, à saint Augustin.

-

[51]

Je reprends ici l’analyse paléographique de Geneviève Hasenohr, qui décrit le manuscrit. Voir « Discours vernaculaires et autorités latines », dans Henri-Jean Martin et Jean Vezin (dir.), op. cit., p. 289-315, en particulier p. 291-292.

-

[52]

C’est l’analyse qui sous-tend, par exemple, les choix de mise en page du marquis de Queux de Saint-Hilaire, premier éditeur des oeuvres complètes de Deschamps à la fin du xixe siècle. Ce dernier, qui établit le texte du Double lay à partir du fr. 840 où français et latin ne sont pas côte à côte mais, organisés par séquences, se suivent alternativement, décide de ne pas reproduire l’agencement de son manuscrit de base mais de placer systématiquement le texte latin dans la partie supérieure de la page imprimée, tandis qu’il isole les vers français dans la partie inférieure ; c’est alors le latin, dans une lecture apparemment continue, qui apparaît premier. Eustache Deschamps, Oeuvres complètes (éd. Marquis de Queux de Saint-Hilaire pour les t. 1-6 et éd. Gaston Raynaud pour les t. 7-11), Paris, Firmin Didot, coll. « SATF », 1878-1903, t. 2, p. 239-305.

-

[53]

Voir par exemple Clotilde Dauphant, op. cit., p. 26-27.

-

[54]

Voir, pour les manuscrits latins, Christopher de Hamel, La Bible. Histoire du Livre, Paris, Phaidon, 2002, ainsi que Jacqueline Rambaud-Buhot, « Le Décret de Gratien. Les Décrétales » dans Henri-Jean Martin et Jean Vezin (dir.), op. cit., p. 201-209 et Robert Marichal, « Les manuscrits universitaires », ibid., p. 211-217 ; pour les manuscrits français, ou bilingues français/latin, voir dans le même volume Geneviève Hasenohr, « Discours vernaculaire et autorités latines », p. 289-315 et « Bibles et psautiers », p. 316-327.

-

[55]

Par exemple BnF, lat. 8876, 1er/4 du xiiie siècle (voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066663d).

-

[56]

Par exemple BnF, Italien 78, Dante, La Divine Comédie commentée par Benvenuto da Imola, Venise, 2e/4 du xve siècle.

-

[57]

Voir BnF, fr. 25407, xiiie siècle (voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9063681d), Distica Catonis, f. 197a-212a ; Album de manuscrits français du xiiie siècle, notice 20, p. 79-82.

-

[58]

C’est en général l’agencement des psautiers, par exemple Paris, Bibliothèque Mazarine 58, xive siècle (voir la base Initiale : initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php).

-

[59]

Seule l’initiale de la colonne de gauche, au début du texte français, est prolongée dans la marge par une décoration alternativement dorée et bleue, qui ne se poursuit d’ailleurs en largeur que jusqu’à la fin de la colonne et non sur toute la justification, par exemple fol. 5r (fig. 6).

-

[60]

Si le doré, le bleu et le noir, ainsi, mais plus rarement, que le rouge, alternent pour le corps des lettrines des deux côtés, seules les initiales du texte français peuvent présenter des combinaisons tricolores ; le bleu et l’or sont également utilisés uniquement dans le corps du texte français, pour mettre en valeur deux vers s’adressant à la Vierge au fol. 21v.

-

[61]

Au fol. 7v ; seul le cadre en a été tracé.

-

[62]

Aux fol. 3r et 3v ; on notera au passage que la table ne tient aucunement compte des passages latins rubriqués.

-

[63]

Clotilde Dauphant, « L’organisation du manuscrit des Oeuvres complètes d’Eustache Deschamps par Raoul Tainguy », Babel, no 16, 2007, § 23. Disponible en ligne : babel.revues.org/702; DOI: 10.4000/babel.702 (page consultée le 26 novembre 2016).

-

[64]

Ibid., § 24.

-

[65]

Cela participe à souligner le caractère secondaire du texte latin (fol. 6v par exemple, fig. 7).

-

[66]

Par exemple fol. 16r ; lorsque des rubriques latines, mais cela est rare, apparaissent sans correspondant en regard côté français, c’est toujours à ce fonctionnement purement référentiel qu’elles obéissent.

-

[67]

C’est le cas aux fol. 15v, 16v et 21v, qui introduisent des strophes ou demi-strophes en face desquelles la colonne du texte latin reste vide.

-

[68]

Aussi bien à gauche qu’à droite d’ailleurs (fol. 11v), même si cela est moins fréquent.

-

[69]

Espace que peuvent ainsi envahir rinceaux, personnages (les fameuses marginalia), voire, au xve siècle, des tapis entiers de fleurs et de motifs, qui formeront un second cadre n’occupant jamais, sauf rognage dû à une reliure ultérieure, la surface entière des marges.

-

[70]

Un exemple dans la table des matières du BnF, fr. 246 (Histoire ancienne jusqu’à César, xive siècle, voir : gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449715t).

Liste des figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8