Résumés

Résumé

Nous nous penchons sur les premiers textes de fiction écrits par Gabrielle Roy au début des années 1940. À cette époque, la future autrice de Bonheur d’occasion profite de la légitimité et de la popularité des magazines à grand tirage comme La Revue moderne et le Bulletin des agriculteurs pour se faire connaître dans le champ littéraire en produisant des nouvelles sentimentales. Délaissées par l’histoire littéraire, ces nouvelles reformulent à l’envi le roman d’amour populaire afin de satisfaire aux goûts et aux désirs d’élévation sociale de la classe moyenne. Notre analyse envisage trois nouvelles parues dans La Revue moderne en 1940. Elle démontre, d’une part, l’existence d’une poétique du moyen (middlebrow) à l’oeuvre dans le riche corpus littéraire publié dans les magazines québécois de l’époque et, d’autre part, les stratégies d’écriture mises en place par Gabrielle Roy dans le cadre de récits à caractère sentimental.

Abstract

We take a close look at the first fictions written by Gabrielle Roy at the beginning of the ’40s. During this period, the future author of Bonheur d’occasion took advantage of the legitimacy and the popularity of widely circulated magazines such as La Revue moderne and Bulletin des agriculteurs to make herself known in the literary field by producing sentimental short stories. Left behind by literary history, they reformulate significantly the popular love story genre to satisfy the tastes and the social ambitions of the middle-class. Our analysis concerns three short stories published in La Revue moderne in 1940. It demonstrates, on one hand, the existence of a poetics of the middlebrow at work in the rich literary corpus published in Quebecois magazines at that time and, on the other hand, Gabrielle Roy’s writing strategies within the framework of sentimental fiction.

Corps de l’article

Au sein du vaste corpus fictionnel que publient les magazines canadiens-français à grand tirage au tournant des années 1940, le nom de Gabrielle Roy (1909-1983) attire irrémédiablement le regard. Si l’on connaît dorénavant la production journalistique de la future romancière, et particulièrement ses reportages canadiens[1], ses récits brefs parus dans les périodiques à la même époque restent, eux, relativement boudés par la critique et par les projets de réédition posthumes. Vues tantôt comme des exercices de style, tantôt comme le « lieu où se commettent des erreurs[2] », ces oeuvres de jeunesse auraient été, en outre, « répudié[e]s » par l’écrivaine elle-même[3]. De prime abord, la méfiance s’impose donc devant un ensemble textuel doublement frappé par le médiocre et un désintérêt généralisé. N’y a-t-il vraiment rien à dire, rien à lire dans ces nouvelles ?

L’infortune des premiers textes de fiction de Gabrielle Roy ne doit pas faire oublier la grande popularité de ces nouvelles publiées dans les pages des magazines d’alors. Rappelons que La Revue moderne et le Bulletin des agriculteurs, titres dans lesquels Roy fait paraître respectivement quinze et trois nouvelles entre 1939 et 1943, tirent à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires par numéro ; qu’ils connaissent une diffusion remarquable à travers la province ; et qu’ils regorgent de signatures prestigieuses pour l’époque, parmi lesquelles celles de Ringuet, Alain Grandbois, Robert de Roquebrune ou Jean Despréz. Offrant une rémunération avantageuse, le magazine du début des années 1940 est surtout le vecteur d’une grande visibilité, tant dans le champ littéraire que dans la culture médiatique alors en pleine ébullition. La future autrice de Bonheur d’occasion y trouve un lieu de publication confortablement doté sur le plan symbolique – elle remporte, ex aequo avec Despréz, le prix de littérature de La Revue moderne en 1940, sur la décision d’un jury composé de Claude-Henri Grignon et Albert Pelletier notamment[4] – et une source de revenus financiers conséquente, comme elle l’écrira plus tard : « À La Revue moderne, on irait jusqu’à dix dollars pour une longue nouvelle si je pouvais l’écrire dans le ton qui plaisait à la clientèle[5]. » Si la nécessité économique guide les stratégies de placement de Roy, la phrase que je viens de citer montre que les nouvelles forment le résultat d’une combinaison entre les aspirations esthétiques de la débutante, les logiques de légitimation à l’oeuvre dans le secteur des médias écrits, et « le ton qui plaît à la clientèle ». Cette négociation répond, d’une part, au programme éditorial que se donne le directeur littéraire de La Revue moderne et ami proche de la future romancière, Henri Girard :

Il y a littérature et littérature. Nous ne blâmons pas, cela va de soi, les favorisés du sort ou de la fortune qui peuvent ne contempler que les sommets de la chose littéraire, mais nous avons cru et nous croyons que les gens de goûts plus modestes, comme vous et nous, ont bien le droit de lire des ouvrages qui les intéressent et leur font passer des heures agréables. […]

De la sorte, nous avons obtenu la précieuse collaboration d’écrivains qui savent montrer en action des personnages vrais et vivants […].

Les lecteurs l’ont tout de suite remarqué : il y a dans la plupart de ces nouvelles des ébauches qui deviendront de véritables tableaux[6].

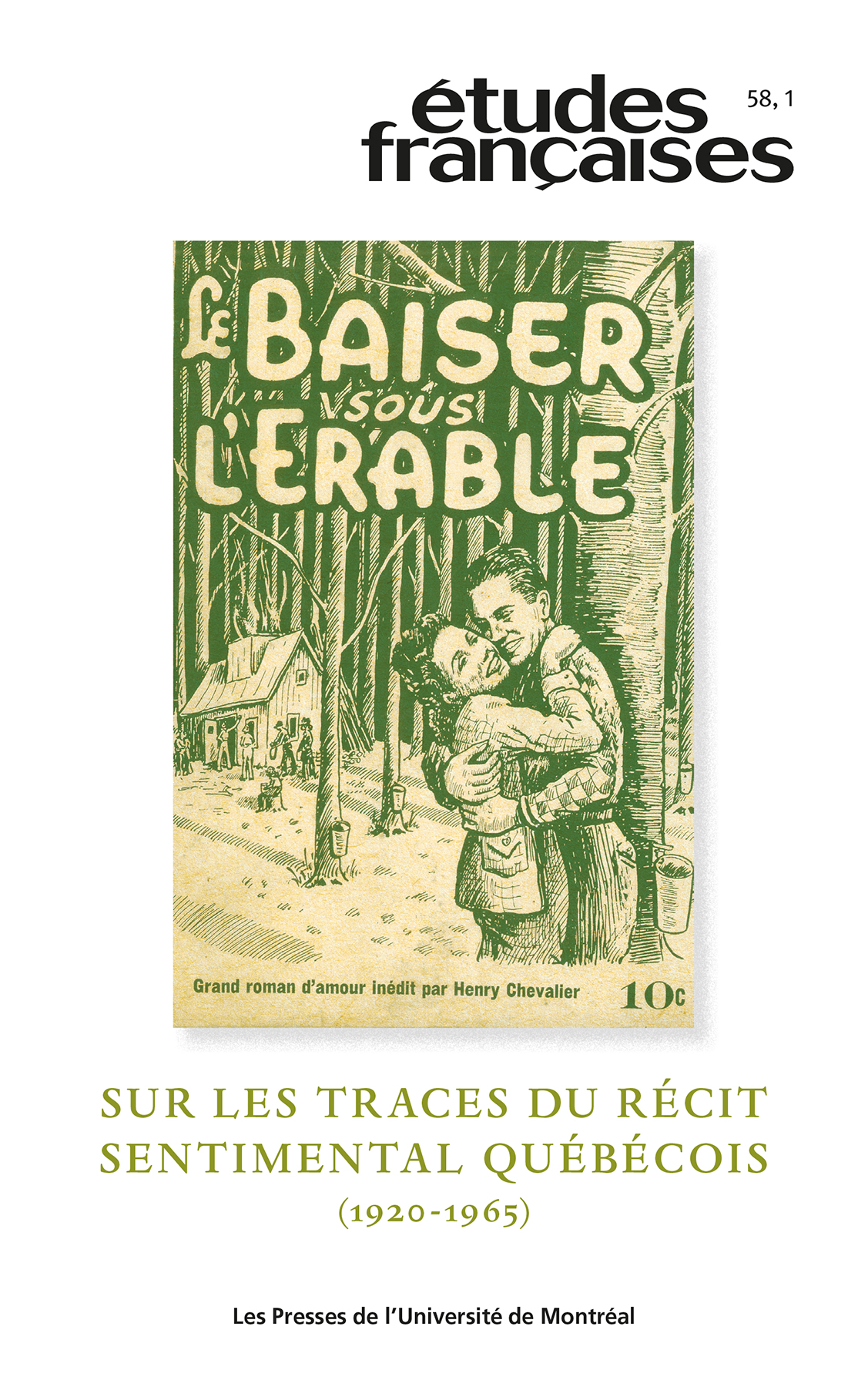

Dans la foulée des précédents directeurs de La Revue moderne (pensons surtout à Madeleine, pseudonyme d’Anne-Marie Gleason, sa fondatrice, ou à Robert Choquette), Girard compte s’en tenir à une « recette éprouvée[7] », garante du succès commercial du magazine, soit la reproduction des fictions sentimentales françaises, comme les romans de Magali (pseudonyme de Jeanne Élisabeth Marie Joséphine Philbert) et d’Annie-Pierre Hot (pseudonyme d’Annie Potier). Il cherche toutefois à doper le secteur littéraire canadien-français[8]. Se profilent ainsi dans son éditorial les traits d’une production littéraire locale et vivante, teintée de réalisme, agréable pour tous et toutes – en bref, d’une littérature à caractère démocratique, capable d’offrir au public des récits divertissants et instructifs. D’autre part, les nouvelles de Roy paraissent dans des magazines principalement conçus à l’attention des femmes : des supports médiatiques où la fiction, la consommation (publicités et réclames) et l’information (chroniques culturelles et littéraires, rubriques féminines) semblent majoritairement, mais pas uniquement, configurées autour d’un objectif clair, soit la réussite de l’idéal amoureux hétérosexuel. Ce « piège à mariage moderne[9] », selon les mots de Marie-José des Rivières et Denis Saint-Jacques, explique la prédominance des récits sentimentaux dans les pages de La Revue moderne, depuis sa fondation en 1919 jusqu’à sa transformation en Châtelaine, au début de la « Révolution tranquille »[10].

C’est dans ce contexte que je propose d’étudier quelques récits brefs de Gabrielle Roy publiés dans La Revue moderne. À l’instar de ses collègues écrivains et écrivaines, la nouvelliste s’efforce de construire des intrigues amoureuses, répondant à une forte demande en la matière de la part de l’équipe de rédaction et du lectorat. En même temps, elle souscrit, selon mon hypothèse, aux principes de ce qu’on pourrait appeler, à la suite des études littéraires et culturelles anglophones, une culture moyenne (middlebrow culture), dont on trouve un condensé programmatique dans le texte d’Henri Girard. Située entre la culture légitime et la culture populaire, pétrie à la fois par des dynamiques de distinction ainsi que par une conception marchande de la littérature, la culture moyenne constitue un lieu de compromis et de rencontre esthétique et idéologique. Elle profite de l’effervescence des pratiques culturelles et médiatiques de grande consommation, tout en proposant au public des récits instructifs et plus élaborés sur le plan formel que ne le sont les textes issus de la littérature populaire. Roy investit ce « territoire du milieu[11] », dans le cadre de fictions dans lesquelles s’entrelacent les formules typiques du récit amoureux populaire avec des réflexions poétiques et sociales plus poussées. La lecture de trois nouvelles permettra de saisir la médianité formelle et discursive dont fait preuve l’écrivaine lors de son passage à La Revue moderne.

Rois de coeur et Cendrillon des temps modernes : le conte de fées revisité

En 1940, Gabrielle Roy fait paraître pas moins de huit nouvelles dans La Revue moderne. Leurs titres disent déjà l’importance du filon sentimental dans le récit, manifestant par le fait même l’alignement de l’écrivaine sur le même horizon thématique et idéologique des autres fictions publiées dans le magazine. Par exemple, les nouvelles « Une histoire d’amour »[12] et « Bonne à marier »[13] paraissent dans les mêmes numéros que les romans L’amour l’emportera, de Gabriel Paysan (mars 1940) et Le Mouron rouge, d’Emma Orczy (publié en feuilleton en 1940 dans la foulée du succès de l’adaptation cinématographique de 1934). Parmi cet ensemble, trois nouvelles se font plus précisément écho, tant sur le plan du schéma narratif qui les structure que sur celui des représentations de l’amour et des personnages qu’elles offrent au lecteur ou à la lectrice : « Cendrillon ‘40 », « Le roi de coeur » et « Avantage pour »[14]. Ce sont à ces nouvelles que je m’intéresse dans les prochaines pages.

Les trois textes suivent une trame similaire concentrée autour d’un personnage féminin, jeune et blanc, qui trouve (ou retrouve) l’amour au fil du récit. Dans « Cendrillon ‘40 », nouvelle qui transpose l’histoire du célèbre conte de fées dans l’univers contemporain et fictif de Greysbourg, Sophie Brown exécute les travaux ménagers de la maisonnée tandis que ses soeurs, Bess et Eléonore, se préparent pour un « party » en l’honneur « du sympathique représentant de l’aspirateur Modern à Greysbourg [et qui] avait jeté la petite ville dans l’excitation » (« C », 8). Alors que Bess et Eléonore s’absentent, le représentant en question, monsieur Henderson, se présente au logis pour offrir une démonstration de son produit. La rencontre s’opère d’abord dans un parfum de suspicion de la part de Sophie qui, au fur et à mesure, abandonne sa défense et se laisse prendre au jeu de la séduction. Dès le retour des deux soeurs, l’héroïne abandonne ses tâches ménagères pour s’apprêter en vue d’une nouvelle rencontre avec monsieur Henderson, prince charmant des temps modernes.

C’est également autour de ce schéma de la rencontre, puis de la conjonction du couple[15], que se construit le récit du « Roi de coeur ». Un an après le décès de son époux, Emily Mc’Kenzie, mère de trois jeunes femmes prénommées Marge, Tony et Kat, décide d’accueillir dans sa grande maison de campagne des pensionnaires afin de renflouer les caisses de la famille. Arrive alors un col blanc de la ville, Ted Sullivan, véritable maniaque des chiffres et de l’ordre qui, au contact de la famille Mc’Kenzie, abandonne progressivement sa rigidité. Kat facilite cette transformation, d’autant plus que, bercée par la « chimère » (« RC », 34) « d’un grand jeune homme, un peu triste et pauvre comme eux [sic], le cou enveloppé d’un foulard blanc, et qui viendrait par la route du village, sa petite valise à la main » (« RC », 33), elle s’éprend du nouveau venu. Après un entretien avec Kat au cours duquel il réalise qu’il l’aime, Ted quitte la maison des Mc’Kenzie en faisant la promesse de revenir, au printemps, pour se fiancer avec l’héroïne.

La troisième nouvelle, « Avantage pour », se saisit du schéma rencontre-conjonction à rebours, pourrait-on dire. Lucile, jeune Montréalaise, a aperçu son amoureux, Jean-Paul, en compagnie d’une « grande blonde » (« AP », 6). Déçue, elle rompt avec lui et promet de ne plus aimer qui que ce soit. La nouvelle va, évidemment, s’ingénier à prouver à Lucile qu’elle a eu tort d’en venir à une telle décision, d’autant que la « grande blonde » n’est rien d’autre qu’une ancienne camarade de Jean-Paul et que ce dernier, décrochant soudainement une opportunité professionnelle sans précédent dans le Nord, promet à Lucile de revenir pour elle. Moins univoque que dans les deux autres nouvelles, la fin de « Avantage pour » offre toutefois une réunion des deux personnages qui vient balayer les serments de célibat prononcés par Lucile au début de la nouvelle.

Qu’elles attendent l’amour ou qu’elles le fuient à cause d’un geste ou d’une incompréhension qui motive le quiproquo, les héroïnes évoluent dans des histoires à caractère euphorique qui empruntent aux canevas du roman sentimental et du conte de fées. Le cas de « Cendrillon ‘40 » est, à ce sujet, des plus éloquents : au-delà du titre, tout, dans le texte (les personnages, la structure narrative), renvoie à l’histoire de cette héroïne mythique dévouée au travail ménager et à la cuisine, généreuse, et qui trouve l’amour au bras du prince charmant dans des circonstances aussi inattendues que secrètement rêvées. Répondant à l’impératif de réalisme promu par Girard, Roy délaisse bien quelques mécanismes narratifs topiques, comme l’intervention d’un tiers personnage fantastique. La rencontre des deux amoureux, toutefois, triomphe des conventions et des apparences, réactivant ainsi l’une des morales du conte d’origine : dans « Cendrillon ‘40 », Sophie apparaît à monsieur Henderson (dont le nom n’est pas sans évoquer un autre auteur de contes) recouverte de farine, dans une tenue négligée qu’elle porte pour s’affairer dans la cuisine et la maison, mais qui n’enlève rien à sa beauté et à son caractère avenant.

Si ces histoires réinvestissent de prime abord ce que j’ai nommé ailleurs la « matrice » du récit d’amour[16], elles le font cependant dans un esprit nettement humoristique qui innerve une grande partie des nouvelles canadiennes-françaises publiées dans La Revue moderne au tournant des années 1940. C’est d’ailleurs pour son sens de l’humour, peut-on penser[17], que la jeune écrivaine est récompensée par le prix de littérature du magazine. Dans « La conversion des O’Connor », en effet, Roy imagine une scène de famille vaudevillesque dans laquelle la mère des O’Connor abandonne mari et enfants sans prévenir. Le dialogue qui s’ensuit (réactions incrédules et excessives des enfants, disputes autour d’un sujet mineur, tentative rapidement battue en brèche du père de conserver l’unité familiale), et la chute du récit (la mère était allée faire… des emplettes !) traduisent cette nécessité du rire qui domine l’horizon des nouvelles qu’édite Girard dans le périodique, et qu’on retrouve à la même époque, par exemple, chez la collègue de Roy, Jean Despréz. C’est ce même souci du décalage et du comique de situation qui préside à l’écriture de « Cendrillon ‘40 », comme en témoigne cet échange entre Sophie et monsieur Henderson :

Par-dessus le ronflement de l’aspirateur il dit : « Depuis dix minutes je cherche à qui vous me faites penser. »

Elle s’assit sur les talons, le considéra en tapinois sous un pli retombant de sa coiffure : « Ça ne serait pas à la reine de Sheba ? »

Il dit : « C’est difficile à préciser ; la moitié de votre personne a l’air de s’en aller dans la cuisine et l’autre moitié au jardin d’Allah. Mais dites-moi… est-ce pour piquer la curiosité masculine ou pour vous prévenir contre les rhumes de cerveau que vous vous enveloppez la tête ainsi ? »

Tordant son torchon, elle confia : « C’est une méthode conseillée par “The Aid to Beauty”[,] un magazine de Bess, pour rendre les cheveux souples et brillants. »

« C », 42

La discussion sur la « serviette de bain » (« C », 9) enroulée autour de la tête de Sophie se construit selon un art de la répartie et du trait d’esprit censé provoquer le rire chez les lecteurs et lectrices. Qui plus est, la superposition de références mythiques (« reine de Sheba »), théologiques (« jardin d’Allah ») et mercantiles (« The Aid to Beauty ») joue sur un système référentiel pluriel qui ravive le souvenir du conte de fées original tout comme il l’actualise et lui confère un ton à la fois contemporain et dérisoire. Ces éléments s’arriment à un régime parodique plus large qui surimprime l’intertexte du conte de fées sur les préoccupations du personnage féminin, jouant là encore avec un cadre référentiel supposé amuser le lectorat : « Mes macarons ! Sainte Mère des anges, ce sont mes macarons qui brûlent pendant que je suis là à vous écouter avec vos belles histoires et pis vos contes de fée [sic]… » (« C », 41)

Dans un même ordre d’idées, l’impératif de la brièveté nécessite quelques ajustements au récit d’amour : les trois nouvelles se déroulent dans un temps court, entre quelques heures (« Cendrillon ‘40 », « Avantage pour ») et quelques jours (« Le roi de coeur »). Les ellipses sont donc rares, tout comme les péripéties, relativement minimales (une ou deux tout au plus), ce qui laisse place à de véritables scènes condensées sur le mode du dialogue. Sur ce dernier point, les nouvelles, toujours de façon analogue aux autres textes courts canadiens-français publiés dans La Revue moderne, empruntent mutatis mutandis à une poétique du récit bref, dynamique (pour ne pas dire « punché ») et à teneur humoristique qu’on retrouve dans les sketches à la radio, à un moment historique où le champ radiophonique concentre la vaste majorité des talents littéraires, la future autrice de Bonheur d’occasion y compris. Les rapports de subordination et de complémentarité entre médias écrits, littérature et radio dans les années 1940 appellent des analyses plus poussées, mais on peut d’emblée remarquer des similitudes entre les nouvelles de Gabrielle Roy et les sketches colligés par Pierre Pagé et Renée Legris[18]. La représentation, d’abord dysphorique, puis euphorique, du couple ; les cocasseries et les quiproquos (comme celui de « Avantage pour ») qui émaillent ces récits de la conjonction amoureuse ; l’excès des personnages (les soeurs égoïstes de « Cendrillon ‘40 » ou la maniaquerie de Ted dans « Le roi de coeur ») ; l’ironie et la recherche de la chute ou du trait d’esprit constituent quelques-uns des points communs entre ces deux types de production culturelle. Cette nouvelle modernité littéraire qui se met en place, comme l’évoque le collectif de rédaction de La vie littéraire au Québec[19], et dans laquelle champ radiophonique et champ littéraire s’enchâssent, évoque l’un des principes mêmes de la culture moyenne, dont Beth Driscoll rappelle qu’il s’agit d’un phénomène hautement médiatique, construit sur des réseaux de sens et d’actions entre les écrivains et écrivaines, le public et les intermédiaires comme les médias écrits et radiophoniques, davantage que ne le sont les cultures dites légitime et populaire[20]. C’est dans cette perspective d’un nouvel espace poétique marqué du sceau du middlebrow qu’on peut mieux concevoir les médiations qui se jouent dans les nouvelles sentimentales publiées dans La Revue moderne, comme celles de Gabrielle Roy.

Le pouvoir de l’immersion : lieux et espaces

L’histoire de la culture moyenne au Québec, dont on commence à mesurer les incidences en termes de supports et de pratiques d’écriture[21], s’avère une avenue riche pour lire les oeuvres de jeunesse de l’autrice. Je suggère ici que les nouvelles sentimentales sont guidées par cette même « esthétique du centre » dont parle Lucie Robert à partir du cas des best-sellers, soit « un art moyen, un art dont la fonction première est le divertissement, mais qui n’abandonne pas sa prétention à l’esthétique[22] ». Le récit sentimental traditionnel serait en ce sens reconfiguré par des stratégies textuelles lui permettant de satisfaire les attentes d’un lectorat élargi à la recherche de fictions qui « chevauchent la frontière entre les romans d’amour ou d’action bas de gamme, d’une part, et les fictions plus recherchées sur les plans formel et philosophique, d’autre part : [le texte moyen] est un texte qui offre un plaisir de lecture en toute innocence, tout en stimulant une réflexion à moindre effort chez le lecteur[23] ». Dans cette perspective, deux éléments m’intéressent plus spécifiquement dans les nouvelles de Roy : le rapport au lieu et à l’espace, et la mise en scène du compromis entre le personnage féminin et la culture.

Dans son essai Middlebrow Matters, Diana Holmes avance l’idée d’une poétique du moyen à l’oeuvre dans la production littéraire des femmes au xxe siècle en France. Tirant profit des réflexions en narratologie de Jean-Marie Schaeffer, Marie-Laure Ryan et Raphaël Baroni, elle suggère que le texte moyen, évoluant entre l’autoréflexivité formelle de type moderniste et la sérialité addictive des formes populaires, embrasse trois principes majeurs qui conditionnent une posture de lecture où s’entrecroisent simultanément l’entrancement (envoûtement) et l’imaginative involvement (engagement imaginatif)[24] : le mimétisme (le recours au réalisme), l’immersion (l’invitation faite au lecteur ou à la lectrice à croire à ce qu’il ou elle lit momentanément) et la lisibilité (l’accessibilité de ces textes pour un lectorat très large)[25]. Ce faisant, Holmes affirme que l’étude des fictions moyennes nécessite d’aborder le texte par le prisme de son usage des lieux et des espaces, dans le but de mieux comprendre les rapports qui se nouent sur les plans cognitif et culturel entre l’environnement dépeint, les personnages, l’action et le lectorat, et de saisir plus adéquatement l’enchâssement du divertissant et de l’instructif. Le lieu et l’espace forment, chez Roy, une des clés de voûte de sa production littéraire et journalistique dans les années 1940, depuis ses descriptions approfondies du Canada rural dans ses reportages pour le Bulletin des agriculteurs jusqu’au rôle majeur que jouera Montréal dans Bonheur d’occasion, comme on le sait. Cette insistance et cette importance se remarquent également dans les nouvelles sentimentales de La Revue moderne, à l’instar de la première phrase qui ouvre « Le roi de coeur » : « La cuisine des Mc’Kenzie était un endroit plein d’imprévu » (« RC », 6). Cet « imprévu » ne renvoie pas à des événements particuliers, mais à une cohabitation hétéroclite d’objets (le poste de radio, le poêle, un banjo, la machine à coudre) que la narration prend le temps de décrire. Exceptionnellement long pour une nouvelle, l’incipit déplie, sur quatre paragraphes, une image de la cuisine investie comme lieu de coexistence parfois insolite pour la famille Mc’Kenzie. L’intrigue du « Roi de coeur » se déroulera d’ailleurs principalement dans la cuisine, signe d’un espace de première importance pour les personnages, comme en témoigne Emily, dans la foulée de l’incipit : « Ce soir, Emily qui avait inutilement cherché par toute la maison un endroit qui fut à la fois tranquille et chaud pour y lire en paix sa gazette, émigra enfin dans la cuisine vers les onze heures » (« RC », 6). De surcroît, c’est dans la cuisine que le charme opère entre Ted et Kat (« RC », 37).

Contrairement aux romans sentimentaux français peuplant La Revue moderne et qui fourmillent de lieux exotiques, génériques et décrits de façon minimale (châteaux, manoirs au bord d’un lac ou perdus dans les landes), Roy plonge ses personnages au coeur d’une géographie imaginaire du quotidien relativement précise. L’accumulation de détails sur les lieux et sur les rituels qui s’y opèrent (la lecture, l’écoute du poste de radio, les discussions familiales) ainsi que l’intégration de longues descriptions propulsent les effets de reconnaissance. Ces lieux s’élaborent en deux ensembles. On trouve, d’abord, l’espace domestique : la cuisine (dans « Le roi de coeur ») ou l’appartement de façon générale (dans « Cendrillon ‘40 ») forment le cadre, à la fois improbable et réaliste, du coup de foudre entre les personnages. Cet investissement narratif de l’espace privé, observable chez d’autres nouvellistes de La Revue moderne (Jean Despréz notamment) mais également dans tout un pan de la littérature du terroir, rappelle en outre les romans qu’a étudiés Nicola Humble, et dans lesquels la maison est surreprésentée. Dans le cas des fictions moyennes, il faut y voir, selon Humble, une modélisation spatiale servant de moteur discursif au système d’assignation de classe et de genre qui entoure les femmes issues des classes moyennes[26]. C’est tout à fait le cas dans « Le roi de coeur », alors que Kat, éprise de Ted, « délaiss[e] de plus en plus son banjo, la musique hawaïenne et même le jeu de cartes pour s’enfouir dans de gros livres de recettes » (« RC », 37). En guise de finale au texte, elle annonce ainsi ses fiançailles avec le pensionnaire : « “Maman, je veux devenir une bonne ménagère. Veux-tu que ce soit moi qui fasse le ménage et la couture et les repas… jusqu’au printemps ?” » (« RC », 39). Plus qu’un simple décor, le lieu domestique sert de marqueur à cette trajectoire dans la fiction qui vient réaffirmer le rôle des femmes dans une économie familiale traditionnelle.

L’autre ensemble spatial est celui de la ville – qui plus est : d’un endroit urbain connu et nommé. Si l’action de « Cendrillon ‘40 » se passe dans une ville fictive, les nouvelles « Le roi de coeur » et « Avantage pour », elles, convoquent de façon explicite l’espace montréalais. Ce sont en effet Montréal et la rue Sherbrooke, sa relation avec sa fiancée, Miss Florence (un détail qui évoque, au passage, les dynamiques relationnelles entre anglophones et francophones) et « [s]a dernière édition du Star » (« RC », 34) que quitte Ted pour la petite maison des Mc’Kenzie, permettant ainsi de situer l’action dans une proximité géographique avec les lecteurs et lectrices du magazine. Dans « Avantage pour », Lucile habite sur la rue Saint-Denis, artère majeure de la métropole que la narration va, encore une fois, s’attacher à décrire :

La grande distraction de ces petites galeries qui s’avancent dans la rue consiste à voir passer des tramways. Des tramways pleins de gens ; quelques-uns fortunés au-delà de toute expectative, qui ont trouvé des sièges et y lisent tranquillement leur journal ; d’autres, c’est le grand nombre, dont les visages décomposés, rouges et suants se voient comme pendus au bout des courroies de soutien.

Lucile avoua avoir trouvé à cette distraction un charme captivant.

« AP », 5

Sur le mode de la digression, le récit change la focale de façon momentanée afin de mieux revenir aux tourments du personnage féminin. Ces descriptions, loin d’être inutiles, ancrent avec précision l’histoire de Lucile dans un environnement lui aussi connoté sur le plan social : elles rendent compte d’une complexité du monde qui ne saurait être gommée par la seule histoire d’amour, et répondent aux besoins d’un public en quête de cette complexité du réel dans ses lectures[27]. De même, les lieux montréalais dynamisent des effets de reconnaissance basés, encore une fois, sur l’ironie et l’humour, comme le montre ce passage dans lequel Jean-Paul énumère auprès de Lucile ses activités de la journée passée avec la « grande blonde », et où l’héroïne confesse implicitement un intérêt plus marqué pour les établissements de loisir que pour les lieux de mémoire :

« AP », 26« Il a bien fallu que je […] lui fasse voir les endroits d’intérêt… Des histoires comme le Musée de Cire, le marché du Bonsecours et le Château de Ramezay… Je ne pensais pas que ces endroits t’intéresseraient toi… »

— « Non, pas une miette », répliqua sèchement Lucile. « Mais où est-ce que ça se trouve ça ?… je veux dire… le Château de Ramezay… Jamais entendu parler. C’est une boîte de nuit ?… »

Cet échange est nettement innervé par l’importance du lieu et de l’espace dans la fiction moyenne, et par la nécessité de cristalliser dans le récit la complexité et les diverses interprétations du monde – l’immuabilité des lieux historiques de Montréal face au caractère disruptif et ridicule du commentaire de Lucile. En effet, pour Holmes, « la négociation du rapport entre le lieu et l’expérience spatiale, dans le contexte d’un monde sensible et social en proie à une évolution constante, demeure un aspect majeur du roman moyen à succès[28] ». En ce sens, le réalisme et la géographie imaginaire du quotidien ont une fonction rassurante qui, tout en laissant libre cours aux rêves d’amour et au désir d’évasion du lecteur ou de la lectrice, permet de reformuler l’expérience du réel de ce dernier ou de cette dernière à travers le récit.

Lectures, musique hawaïenne et « paire de sourcils à la Dietrich » : un consensus culturel

Si la tension entre l’acceptation d’un monde en plein bouleversement et la nécessité de réfléchir à la permanence du réel donne lieu à des procédés d’immersion, de reconnaissance et de réflexivité dans la géographie imaginaire des récits, elle est également à l’oeuvre dans le sort que réserve Gabrielle Roy à ses héroïnes. La psychologie des personnages et l’évolution de leur caractère au gré des événements restent élémentaires, eu égard à la brièveté des fictions qui vient resserrer l’intrigue au maximum. Pourtant, se dessine dans ces textes un portrait type de l’héroïne, assez différent des représentations du féminin que proposent, à la même époque, les oeuvres de la fidélité au féminin ou, dans une moindre mesure, les romans bourgeois. Dans les nouvelles, on ne trouve nul sacrifice, nulle corruption de l’âme nécessitant un rachat symbolique dans l’union conjugale. La faute, comme la méprise de Lucile dans « Avantage pour », est rapidement balayée de l’intrigue. Les élans amoureux restent discrets ou sont, au contraire, amplifiés de façon parodique afin de servir le régime de l’humour. Ainsi Sophie s’abandonne-t-elle à un excès d’enthousiasme en chanson après sa rencontre avec monsieur Henderson : « Mais derrière le jeune homme, quand la porte fut close, elle éclata sur un ton d’irrépressible allégresse : “Viens, viens, viens dans mes bras mon amour”. C’était sa pièce de résistance, et jamais elle ne s’était sentie en pareille voix » (« C », 42). Le mariage, enfin, n’apparaît que de façon virtuelle, et deux des trois nouvelles (« Le roi de coeur », « Avantage pour ») représentent plutôt des flirts et des idylles naissantes. Or si la légèreté domine dans ces nouvelles sentimentales, ces dernières n’en demeurent pas moins conventionnelles sur le plan des rôles féminins qu’elles réinvestissent. On a d’ailleurs vu que l’espace domestique constituait un élément tangible des fictions, en plus de former le cadre de réalisation d’un destin précis, celui de reine du foyer (dans « Cendrillon ‘40 » et dans « Le roi de coeur »). Cette relative ambivalence de l’agentivité féminine, caractéristique d’un éthos de la médianité au féminin au Québec, se vérifie sur le plan du rapport qui se noue dans les récits entre la culture et les personnages.

Les trois nouvelles puisent à un vaste répertoire culturel qui se traduit, dans les textes, par de nombreuses références artistiques, littéraires et historiques. « Cendrillon ‘40 » constitue, certes, un cas paroxystique par son jeu intertextuel, mais il ne doit pas faire oublier les autres mentions explicites aux objets culturels qui motivent plusieurs effets de réel dans les récits. Se dégage de cet ensemble référentiel un important oecuménisme marqué par l’acceptabilité des pratiques culturelles, la recherche de plaisir et un certain désir de sophistication propre aux classes moyennes aisées : dans « Cendrillon ‘40 », le célèbre « Air des bijoux » de Charles Gounod côtoie le vedettariat hollywoodien et la « paire de sourcils à la Dietrich » (« C », 8) ainsi que la lointaine silhouette de Cléopâtre (« C », 42) ; dans « Avantage pour », Lucile, éprise d’héroïsme à la Edith Cavell (figure martyre de la Première Guerre mondiale), s’abîme dans la contemplation d’une reproduction du Pont des soupirs de Venise suspendue à un mur de la maison ; dans « Le roi de coeur », enfin, la cuisine des Mc’Kenzie compte parmi ses objets insolites une Encyclopaedia Britannica et un exemplaire de l’almanach du Docteur Chase. Ces quelques exemples tracent les contours d’une culture commune et rassembleuse à la fois légitime et populaire. Vues par le prisme de ces références culturelles et historiques qui ponctuent les textes, les héroïnes nourrissent un fort intérêt pour les savoirs de type encyclopédique, un attrait pour les lieux exotiques, et des goûts syncrétiques pour la culture musicale et cinématographique du tournant des années 1940. Signalons une petite exception, celle de Lucile qui, aux dires de Jean-Paul, n’a pas « la manie de vouloir s’instruire », ce qui représente, selon lui, le « seul défaut qui […] manque » à la jeune fille (« AP », 26).

La tendance au consensus culturel se vérifie également dans les attitudes que développent les personnages féminins. À titre d’exemple, alors qu’il observe Kat avec attention, Ted remarque qu’« [i]l n’émanait d’elle aucun parfum subtil… rien qu’une forte odeur de bon savon de castille » (« RC », 37), mais qu’« elle avait eu l’idée saugrenue de se faire un petit catogan assez aristocratique sur la nuque » (« RC », 37). Si ces commentaires pointent vers une moquerie de la part du personnage masculin, ils permettent toutefois de saisir les logiques de distinction qui guident la trajectoire de l’héroïne. Ajoutés aux airs d’opéra qu’aime « turluter » Sophie quand elle lave le plancher (« C », 9) et à l’importance, selon sa soeur Eléonore, de toujours laisser traîner « un livre sérieux sous la lampe » dans le « petit salon bien propre » (« C », 9), ces éléments abondent dans le sens de Beth Driscoll selon laquelle « une vénération pour la culture de l’élite alimente toutes les activités de la littérature moyenne[29] ».

Cette attitude révérencieuse envers la culture légitime n’évacue pas les supports et les pratiques issues d’un plus large champ de consommation, comme en témoigne l’appétence de Kat pour les pièces musicales de style hawaïen, en vogue dans le Québec des années 1940 : « Kat avait sournoisement interrompu le circuit de la balayeuse pour le transférer au radio. Tout devait céder dans la maison à la demi-heure de musique hawaïenne » (« RC », 37). Il faut dire que la nouvelle modernité médiatique en place au tournant des années 1940 est largement représentée dans les nouvelles, dans la mesure où elle sursignifie la posture d’amoureuse languissante des héroïnes : aussi Kat a-t-elle parfois « le loisir de rêver à l’annonceur à la voix dorée » (« RC », 6), ce qui met ici sur un même plan les pratiques d’appréciation qui forment le vedettariat et les rêves d’amour que caresse le personnage. Ce n’est toutefois pas la radio qui domine, mais bien les magazines qui centralisent les pratiques de lecture des jeunes filles, particulièrement dans « Cendrillon ‘40 » et « Le roi de coeur » : les personnages féminins y trouvent nombre de rubriques conseils sur la beauté ou sur la mode (dans « Cendrillon ‘40 »), ou encore la source d’un délassement de plusieurs heures (dans « Le roi de coeur »). Si la spectacularisation du magazine ajoute au réalisme des nouvelles, elle contribue aussi à configurer cette immersivité du texte, essentielle, selon Holmes[30], afin d’embrasser l’expérience des personnages et de favoriser l’adhésion active au système de valeurs qu’ils défendent.

On aurait tort, en somme, de mésestimer les oeuvres de jeunesse que sont les nouvelles de Gabrielle Roy. Si ces histoires d’amour au ton léger peuvent a priori détonner vis-à-vis du roman Bonheur d’occasion qui consacrera son autrice quelques années plus tard, elles condensent tout de même un certain nombre de stratégies propres à la culture moyenne alors en pleine effervescence, tout comme elles annoncent, en filigrane, les désirs romanesques de Florentine Lacasse dans le roman de 1945. L’écrivaine reconfigure le canevas du récit sentimental en fonction du goût des lecteurs et des lectrices du magazine, tout en utilisant des procédés humoristiques, voire parodiques, qui détournent ou se moquent des codes de l’intrigue amoureuse – sans pour autant s’y opposer complètement. Ses personnages habitent un univers à la fois complexe et fortement évocateur, ancré dans une réalité géographique, sociale et culturelle que ne manquent pas de concrétiser les nombreuses références artistiques et historiques. Les héroïnes, enfin, y sont bien à la recherche de l’amour, mais elles sont aussi lectrices de revues, joueuses de tennis, adeptes des tendances dernier cri en matière de coiffure ; autant d’aspects qui enrichissent leur trajectoire fictionnelle, qu’on ne saurait réduire au schéma rencontre-conjonction propre au roman sentimental, et qui infléchissent un certain rapport de proximité et de modélisation avec le lectorat féminin moyen de La Revue moderne. La Cendrillon des années 1940 attend donc toujours de rencontrer son prince charmant, du moment qu’elle peut se plonger dans les lectures sophistiquées et agréables que lui offre son magazine préféré.

Parties annexes

Note biographique

Professeur adjoint au département d’Études langagières et au département d’Études françaises de l’Université de Toronto, Adrien Rannaud est l’auteur de De l’amour et de l’audace. Femmes et roman au Québec dans les années 1930 (Presses de l’Université de Montréal, 2018 ; prix Gabrielle-Roy remis par l’Association des littératures canadienne et québécoise) et de La révolution du magazine au Québec. Poétique historique de « La Revue moderne », 1919-1960 (Nota bene, 2021). Ses recherches portent sur la littérature et la culture québécoises, l’écriture des femmes et l’histoire de la célébrité.

Notes

-

[1]

Voir Charlotte Biron, Mavis Gallant et Gabrielle Roy, journalistes, Québec, Codicille, « Prégnance », 2016, et Guillaume Pinson, La culture médiatique francophone en Europe et en Amérique du Nord. De 1760 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Québec, Presses de l’Université Laval, « Cultures québécoises », 2016, p. 288-292. Plusieurs reportages ont été réédités dans Gabrielle Roy, Heureux les nomades et autres reportages, 1940-1945, édition préparée par Antoine Boisclair et François Ricard avec la collaboration de Jane Everett et Sophie Marcotte, Montréal, Boréal, 2007.

-

[2]

Annie Pronovost, « Exercices de style avant Bonheur d’occasion : les premières nouvelles, 1938-1945 », dans François Ricard et Jane Everett (dir.), Gabrielle Roy inédite, Québec, Nota bene, « Séminaires », 2000, p. 100.

-

[3]

François Ricard, Gabrielle Roy. Une vie (1996), Montréal, Boréal, « Boréal / Compact », 2000, p. 217.

-

[4]

Ce sont les nouvelles « La conversion des O’Connor » de Roy (La Revue moderne, vol. 21, no 5, septembre 1939, p. 4-5 et 32-33) et « Le coeur de Nadine » de Despréz (vol. 21, no 9, janvier 1940, p. 6-7 et 38-39, signé « Carole Richard ») qui sont récompensées par ce prix.

-

[5]

Gabrielle Roy, La détresse et l’enchantement, Montréal, Boréal, 1984, p. 504.

-

[6]

Henri Girard, « Notre programme », La Revue moderne, vol. 22, no 1, mai 1940, p. 4.

-

[7]

François Ricard, op. cit., p. 204.

-

[8]

Voir mon étude sur le sujet : « La renaissance (1939-1947) », dans La révolution du magazine au Québec. Poétique historique de « La Revue moderne », 1919-1960, Montréal, Nota bene, 2021, p. 71-84.

-

[9]

Marie-José des Rivières et Denis Saint-Jacques, « État présent des recherches sur l’histoire du magazine au Québec », dans Micheline Cambron et Stéphanie Danaux (dir.), « La recherche sur la presse : nouveaux bilans nationaux et internationaux », Médias 19, 2013 (disponible en ligne : medias19.org/index.php?id=15551, page consultée le 28 février 2022). La réussite conjugale n’est cependant pas toujours mise de l’avant. Voir Adrien Rannaud, « Le magazine féminin, “piège à mariage moderne” ou repaire de célibataires irréductibles ? Le cas de La Revue moderne et des enquêtes de Luc Aubry dans les années 1920 », Recherches sociographiques, vol. 62, no 2, mai-septembre 2021, p. 291-315.

-

[10]

Denis Saint-Jacques, Julia Bettinotti, Marie-José des Rivières, Paul Bleton et Chantal Savoie, « La carrière des femmes : le mariage ! », dans Femmes de rêve au travail. Les femmes et le travail dans les productions écrites de grande consommation, au Québec, de 1945 à aujourd’hui, Québec, Nota bene, « Études culturelles », 1998, p. 33-41.

-

[11]

Paul Bleton, « Par tous les moyens : territoire du milieu et champ de forces », Belphégor. Littératures populaires et culture médiatique, vol. 15, no 2 (« Middlebrow », dir. Diana Holmes et Matthieu Letourneux), 2017 (disponible en ligne, doi : 10.4000/belphegor.1037).

-

[12]

Gabrielle Roy, « Une histoire d’amour », La Revue moderne, vol. 21, no 11, mars 1940, p. 8-9 et 36-38.

-

[13]

Gabrielle Roy, « Bonne à marier », La Revue moderne, vol. 22, no 2, juin 1940, p. 13 et 40-42.

-

[14]

« Cendrillon ‘40 », La Revue moderne, vol. 21, no 10, février 1940, p. 8-9 et 41-42 ; « Le roi de coeur », vol. 21, no 12, avril 1940, p. 6-7 et 33-39 ; « Avantage pour », vol. 22, no 6, octobre 1940, p. 5-6 et 26. Désormais abrégés « C », « RC », « AP » suivis du numéro de la page.

-

[15]

Je reprends la terminologie du roman sentimental proposée par Ellen Constans dans Parlez-moi d’amour. Le roman sentimental. Des romans grecs aux collections de l’an 2000, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999.

-

[16]

Adrien Rannaud, « Du roman d’amour au roman psychologique », dans De l’amour et de l’audace. Femmes et roman au Québec dans les années 1930, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, « Nouvelles études québécoises », 2018, p. 57-74.

-

[17]

La nouvelle « La conversion des O’Connor » est présentée, dans les sommaires du magazine, comme une nouvelle « humoristique », « très réaliste et pourtant fort amusante ».

-

[18]

Pierre Pagé, avec la collaboration de Renée Legris, Le comique et l’humour à la radio québécoise. Aperçus historiques et textes choisis, 1930-1970, Montréal, La Presse, 1976.

-

[19]

Voir le dossier « La révolution littéraire des années 1940 au Québec » dirigé par Marie-Frédérique Desbiens et Denis Saint-Jacques, Voix et images, no 122 (vol. 41, no 2), hiver 2016.

-

[20]

Beth Driscoll, The New Literary Middlebrow. Tastemakers and Reading in the Twenty-First Century, Londres, Palgrave Macmillan, 2014, p. 25.

-

[21]

En plus de mon livre sur La Revue moderne (op. cit., ci-dessus note 8), voir Faye Hammill et Michelle Smith, Magazines, Travel and Middlebrow Culture. Canadian Periodicals in English and French, 1925-1960, Edmonton, Presses de l’Université d’Alberta, 2015.

-

[22]

Lucie Robert, « Une esthétique du centre. Les filles de Caleb d’Arlette Cousture », dans Louise Milot et Fernand Roy (dir.), Les figures de l’écrit. Relecture de romans québécois, des « Habits rouges » aux « Filles de Caleb », Québec, Nuit blanche, 1993, p. 235.

-

[23]

Nicola Humble, The Feminine Middlebrow Novel, 1920s to 1950s. Class, Domesticity, and Bohemianism, Oxford / New York, Presses de l’Université d’Oxford, 2001, p. 11 (« […] straddles the divide between the trashy romance or thriller on the one hand, and the philosophically or formally challenging novel on the other : offering narrative excitement without guilt, and intellectual stimulation without undue effort » ; ma traduction).

-

[24]

Voir Marie-Laure Ryan, Narrative and Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore, Presses de l’Université Johns Hopkins, 2001, p. 98.

-

[25]

Diana Holmes, « For a poetics of the middlebrow », Middlebrow Matters. Women’s Reading and the Literary Canon in France since the Belle Époque, Liverpool, Presses de l’Université de Liverpool, 2018, p. 15-26.

-

[26]

Nicola Humble, « Imagining the Home », dans op. cit., p. 108-148.

-

[27]

Comme le suggère Janice A. Radway à propos des clubs de lecture middlebrow dans A Feeling for Books. The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire, Chapel Hill, Presses de l’Université de Caroline du Nord, 1997, p. 314.

-

[28]

Diana Holmes, op. cit., p. 22 (« the negotiation of the relationship between place and spatial experience, in a constantly shifting sensory and social world, remains a feature of the successful middlebrow novel » ; ma traduction).

-

[29]

Beth Driscoll, op. cit., p. 21 (« A veneration for elite culture underpins all the activities of the literary middlebrow » ; ma traduction).

-

[30]

Diana Holmes, op. cit, p. 15-31.