Résumés

Résumé

Le travail de l’artiste huron-wendat Pierre Sioui est assez méconnu au Québec. Prolifique dans les années 1980 et ayant exposé aux quatre coins du Canada ainsi qu’aux États-Unis, Sioui a ensuite totalement disparu du milieu des arts contemporains autochtones. Une relecture du travail de cet artiste permet de redécouvrir un créateur fascinant tout à fait inscrit dans les préoccupations esthétiques et politiques de sa décennie. Sioui semble surtout avoir employé sa démarche artistique au service d’une redécouverte de son identité et de ses racines. Il l’a fait par le biais de recherches à la fois théoriques, cosmologiques et esthétiques des valeurs et de la culture huronne, le conduisant vers une thématique entourant principalement le sens des rituels, la mort et le cycle de la vie. Tous ces vieillards dans ses oeuvres, ces cadavres, ces ossements et ces crânes, parlent de relations entre mort et renaissance, entre colonialisme puis réappropriation, et semblent être pour Sioui une véritable trame créatrice à renouveler sans cesse.

Mots-clés :

- Pierre Sioui,

- art contemporain autochtone,

- Fête des Morts,

- Huron-Wendat,

- cosmologies autochtones

Abstract

The work of the Huron-Wendat artist Pierre Sioui is little known in Quebec. Prolific in the 1980s and having exhibited throughout Canada and the United States, Sioui then disappeared completely from the contemporary Aboriginal arts community. A re-reading of the work of this creator allows to (re) discover a fascinating artist who was completely involved in the aesthetic and political concerns of his decade. Sioui seems to have used his artistic work to rediscover his identity and his roots. He did so through researches that were both theoretical, cosmological, and aesthetic of Huron values and culture, which led him to focus on the meaning of rituals, death and the cycle of life. All these elders in his artworks, these corpses, bones and skulls, talk about relations between death and rebirth, between colonialism and reappropriation, and seem to be, for Sioui, a real creative frame to be constantly renew.

Keywords:

- Pierre Sioui,

- indigenous contemporary art,

- Feast of the Dead,

- indigenous cosmologies

Corps de l’article

La thématique de la mort est omniprésente dans les arts contemporains autochtones[1]. Les raisons en sont d’ailleurs évidentes. Plus de 400 ans de colonialisme, de violence, de souffrance et d’aliénation dans une Amérique du Nord post-contact dont « la souveraineté étatique, affirmée à partir du droit colonial, n’y est aucunement remise en question » (Poirier, 2009, p. 332), suffisent à expliquer que les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont encore beaucoup à dénoncer. Mais cette question de la mort dans les arts, loin d’arborer uniquement les contours de la colère ou de présenter une image fataliste du sort des Autochtones du continent, adopte bien souvent des formes tout à fait originales. Sur le diptyque God Was a Victim Too / Thomas Moore Before and After de l’Ojibwée Glenna Matoush, la mort, c’est celle de l’identité et des racines autochtones, de la fierté aussi, arrachées de force dans les pensionnats du Canada pendant un siècle. Les photographies « avant » et « après » d’un jeune Saulteux ayant séjourné quatre années dans un pensionnat de Régina, puis étant décédé juste après de tuberculose, évoque bien l’ampleur du traumatisme vécu par plus de 150 000 enfants autochtones du pays. Dans la récente toile Death of a Virgin, After Caravaggio du Cri Kent Monkman, dans laquelle une jeune autochtone git dans un lit, entourée de membres de sa communauté en deuil, la mort est visible, palpable, évoquée sans ambivalence. Il s’agit d’un commentaire virulent de l’artiste sur les maladies européennes apportées en Amérique du Nord — la variole, la rougeole et la grippe, entre autres — qui ont décimé des populations autochtones dès l’arrivée des premiers Blancs. Une oeuvre qui peut d’ailleurs être mise en parallèle avec l’immense photographie rétroéclairée Fringe de l’Anichinabée Rebecca Belmore, où une femme étendue de côté sur une table présente une horrible cicatrice traversant son dos d’où s’écoule ce qui semble être à première vue du sang (il s’agit en réalité des petites perles rouges). L’artiste fait référence à toute la violence qu’ont subie et subissent encore les Premiers peuples, mais plus particulièrement les femmes autochtones. Ici, la mort est un peu plus ambigüe. L’oeuvre, à la fois choquante et poétique, oscille entre décès et sommeil, gisante ou blessée, agonie ou guérison, table de dissection ou lit d’hôpital, fatalité et espoir. Pour le Luiseño et Mexicain James Luna, toutefois, la mort peut aussi prendre un ton plus humoristique. Dans une célèbre performance de 1987, Artifact piece, où l’artiste repose presque nu, les yeux fermés, dans un présentoir d’une salle d’exposition du Musée de l’Homme de San Diego, il critique la façon dont les musées présentent les artefacts des peuples autochtones, de la même façon que des ossements de dinosaures et des fossiles, c’est-à-dire comme appartenant à des cultures primitives du passé, éteintes, à jamais disparues.

Si la thématique de la mort peut adopter une forme tantôt dénonciatrice, tantôt poétique, ou tantôt humoristique-critique chez les artistes autochtones, elle s’avère parfois aussi, pour l’artiste huron-wendat Pierre Sioui, un prétexte de redécouverte d’une culture qui est la sienne. Chez Sioui d’ailleurs, la mort au sens large n’est pas qu’un sujet, c’est une question complexe qui teinte toute sa production, qui l’obsède presque. Les crânes, les ossements, les corps gisants ou vieillissants, le sang parfois, ou même les vautours, se retrouvent dans presque toutes les oeuvres de l’artiste, et dans sa poésie également. Loin d’être lugubres ou trop littérales, elles apparaissent au contraire comme le résultat d’une recherche identitaire approfondie de la part de l’artiste, d’une redécouverte de ses racines et d’une fierté nouvelle vis-à-vis de l’histoire des siens. Par le biais de l’art, Sioui met en lumière tout un système de croyances huron-wendat, et particulièrement celui entourant la mort, la Fête des Morts, ainsi que la vie des âmes après le décès. Il semble y trouver une occasion de se réapproprier le symbolisme des rituels sacrés hurons-wendats, et développe à travers sa démarche une véritable conscience de soi. Son langage artistique, unique et personnel, lui permet du même coup d’élaborer de nouvelles images, actuelles, de sa culture ainsi que de l’histoire et la cosmologie qui y sont rattachées. L’étude de six sérigraphies de Sioui dans cet essai permettra de démontrer que l’artiste emploie la trame de la mort dans son travail parce qu’il la comprend comme étant un élément central et sacré de la culture des Hurons-Wendats. Il en fait donc l’élément fondamental de sa quête identitaire, et choisit en plus de réaffirmer sa pertinence au présent. De cette manière, Sioui s’inscrit parfaitement dans le courant que suivait l’art contemporain autochtone dans les années 1980 : celui d’une affirmation politique claire de survivance et de renaissance culturelle (Hill, 2016).

Avant de poursuivre, il n’est pas anodin de souligner que l’artiste originaire de Montréal a pratiquement été oublié du milieu des arts québécois et autochtone. On a si peu écrit à son sujet, et sa carrière s’est interrompue de façon si abrupte, que plus personne n’avait entendu parler de lui depuis le début des années 1990. Les historiens de l’art s’intéressant aux arts autochtones croyaient même Pierre Sioui mort. Il semble que ce soit notamment parce que l’artiste et commissaire de la réserve des Six Nations Tom Hill l’avait déclaré publiquement en 2010[2] dans le cadre d’une conférence sur les arts autochtones. Peut-être parlait-il en réalité de mort artistique? Néanmoins, il apparait que celui-ci est bien vivant et demeure toujours dans la métropole québécoise, étant récemment retraité de l’Office national du film comme technicien en archivistique. Nos recherches[3] nous ont permis non seulement de le retracer, mais également de le rencontrer. En plus de discuter de quelques-unes de ses oeuvres, cet article entend en quelque sorte ressusciter le travail d’un artiste ayant participé de façon significative à l’histoire de l’art autochtone au Québec en pleine éclosion dans les années 1980.

Pierre Sioui, quelques notes biographiques

C’est au milieu du 20e siècle, en 1950 très exactement, sur l’île de Montréal, que naît Pierre Sioui. Bien que son père, Emery Sioui, fils d’Elzéar Sioui, était Huron-Wendat, Pierre Sioui n’a jamais vécu dans la réserve wendate, près de Québec. Il y aurait toutefois passé plusieurs moments au cours de son enfance, à rendre visite à son grand-père et à son oncle. Ce dernier, justement, était le célèbre Jules Sioui, un militant infatigable ayant lutté pour les droits des Indiens durant la conscription et ayant tenté d’établir le premier gouvernement indien d’Amérique du Nord, dans les années 1940. C’est donc dans un contexte familial pour le moins effervescent que Pierre Sioui a grandi et forgé ses idées. Toutefois, au cours de ses années d’études au Collège Sainte-Marie, une école privée montréalaise dirigée par des Jésuites, Pierre Sioui choisit de renier ses racines autochtones car, dira-t-il plus tard, « les pressions sociales étaient immenses[4] ».

À sa sortie du collège, Sioui est embauché pendant six ans comme homme à tout faire au Musée d’art contemporain de Montréal, puis il obtient une bourse, au début des années 1980, pour étudier la sérigraphie sous la tutelle de Michel Leclerc au Centre de Conception Graphique (GRAFF) de Montréal. Il y développe un langage personnel dans lequel il superpose des images figuratives et des photographies à des couches d’encres translucides. Rapidement, Sioui se fait connaître pour ses grandes oeuvres imprimées, la sérigraphie devenant son médium de prédilection[5]. C’est durant cette période qu’il renoue avec ses origines et développe un nouvel intérêt pour l’histoire huronne-wendate[6]. Aux côtés de sa conjointe de l’époque, Anne-Marie (Sioui) Blouin, qui rédige sa thèse de doctorat intitulée Histoire et iconographie des Hurons de Lorette du XVIIe au XXe siècle[7], Sioui étudie entre autres les croyances entourant la mort et les cycles de la vie, et plus particulièrement la fameuse Fête des Morts. Ces recherches lui permettent d’élaborer une réflexion cohérente en tant qu’artiste qui s’auto-identifie désormais autochtone, le menant à déclarer en 1986 : « J’ai plus conscience de mes racines que certains Hurons qui ont toujours vécu dans leur village[8] ». Dès le milieu des années 1980, Pierre Sioui enchaîne les expositions : au Québec d’abord, puis en Ontario, dans l’Ouest canadien, et finalement aux États-Unis. Celles-ci lui permettent de côtoyer des artistes autochtones de renoms et d’être inspiré par certains d’entre eux, comme le Métis-Tepehuane Domingo Cisneros, qu’il rencontre en 1985 et qui l’introduit véritablement à « la valeur des matériaux organiques et des références à l’environnement dans le cadre d’une affirmation de la spiritualité autochtone[9] ». Quelques-unes des photographies contenues dans les sérigraphies discutées plus loin dans cet article ont d’ailleurs été prises par Sioui dans la forêt entourant la résidence de Cisneros en Haute-Mauricie[10]. Encore aujourd’hui, Pierre Sioui continue de dire que Domingo Cisneros a représenté sa principale influence artistique.

Plus d’une vingtaine des oeuvres de Sioui font partie d’importantes collections québécoises et canadiennes dont celles du Centre d’art indien du Département des Affaires indiennes et du Nord, de la Thunder Bay Art Gallery et du Musée des beaux-arts du Canada. Toutefois, malgré le fait que des commissaires autochtones portaient de plus en plus d’attention à son travail, à la fois pour l’intérêt de sa démarche artistique, mais également parce qu’il était l’un des rares représentants du Québec, de l’Est du Canada et de la nation huronne-wendate, Pierre Sioui a brusquement cessé sa production. Il l’explique aujourd’hui par les difficultés qu’il a traversées dans sa vie personnelle, en plus des barrières de langues quasi insurmontables qu’il devait affronter lorsqu’on lui demandait d’exposer à l’extérieur du Québec[11]. Sa carrière artistique en pleine montée s’est ainsi interrompue de façon presque aussi brusque qu’elle a débuté.

Aujourd’hui, lorsqu’on parcourt les expositions majeures d’art autochtone s’étant tenues dans la décennie 1980 au Québec et ailleurs au Canada, son nom apparait immanquablement. Ses grandes sérigraphies et quelques sculptures-installations sont plusieurs fois exposées aux côtés d’artistes autochtones bien connus tels Edward Poitras, Jane Ash-Poitras, Robert Houle ou Carl Beam, et ce dans différentes expositions d’envergure comme Stardusters (1986-1987) en Ontario et au Québec, In the Shadow of the Sun (1989) à Hull, Beyond History (1989) à Vancouver, ou encore Strengthening the Spirit (1991-1992) à Ottawa. L’Encyclopédie canadienne en ligne n’hésite pas à présenter Pierre Sioui comme une figure marquante de l’art autochtone canadien dans les années 1980[12]. Ainsi, à une époque où les artistes contemporains autochtones au Québec semblent encore peu nombreux[13], Sioui pourrait être considéré comme « le chaînon manquant », pour reprendre l’expression du sociologue de l’art wendat Guy Sioui Durand, entre le « premier peintre huron » Zacharie Vincent[14] et les artistes hurons-wendat actuels.

Six sérigraphies : la mort et le cycle de la vie

- Pierre SiouiLaissez moi, le coeur étourdi,

Seul, dans la forêt noire,

Tomber de mon nid, avec mes idées noires,

Rejoindre dans son lit,

La rivière endormie.

Laissez moi mourir ici[15].

Il aurait été possible de discuter de plusieurs oeuvres de Sioui qui abordent, d’une façon ou d’une autre, la thématique de la mort. Celle-ci est d’ailleurs tellement présente dans sa carrière, tel que mentionné plus haut, qu’elle a même teinté des projets artistiques qui ont finalement avorté — comme une performance-installation dans les catacombes de Paris avec Edward Poitras et Domingo Cisneros — ou simplement disparus — comme un recueil de poésie et sérigraphies intitulé Artes Moriendi (l’art de bien mourir)[16]. Mais dans un souci de concision, nous avons retenu six sérigraphies qui nous apparaissent plus évocatrices pour la thématique de ce numéro. Ces oeuvres sont Inhumation foetale (1986), Le gisant (1986), Momie (1986), Continuité (1986), Génocide I (1986) et Obus (1986)[17].

Une réappropriation de la symbolique des rituels hurons

En observant d’abord Inhumation foetale, Le gisant et Momie, on constate que Sioui explore divers aspects du décès chez les Hurons, ainsi que la Fête des Morts, aussi appelée Fête des Âmes[18], documentée entre autres en 1636 à Ossossané par le missionnaire Jean de Brébeuf dans les Relations des Jésuites, juste avant la désunion de la confédération huronne-wendate, et donc la disparition de la pratique de la fête (Seeman, 2011, p. 2). Les Hurons accordaient en effet un immense respect à leurs morts et prenaient grand soin non seulement de préparer leur corps et de leur offrir une cérémonie des plus digne, mais également de porter un long deuil, généralement une année complète, à la suite de la disparition d’un être cher. Brébeuf avait d’ailleurs la plus grande admiration vis-à-vis la façon dont les Hurons traitaient les défunts. Lorsqu’une personne décédait, on plaçait le corps en position foetale, puis l’enroulait de manière serrée dans sa plus belle robe ou encore dans des fourrures et de l’écorce. Parfois, des peintures corporelles aux significations complexes étaient appliquées, mais chaque fois, quelqu’un restait en permanence auprès du corps jusqu’à ce qu’il soit officiellement placé en terre. Les gens dans le deuil pleuraient, gémissaient et soupiraient pour exprimer à tous leur tristesse. Les funérailles avaient généralement lieu le troisième jour, au cours duquel un festin était servi aux gens du village, et parfois des villages avoisinants. Cette pratique de commensalité permettait non seulement d’honorer le mort et de l’apaiser tout à la fois, mais fournissait en plus les vivres nécessaires pour nourrir l’âme du défunt; celle-ci devait en effet consommer les restes qu’on laissait dans les « chaudières » à son intention (Beaudry et Larocque, 1999, p. 40). Peu de temps après le festin, tout un cortège se rendait au cimetière pour l’enterrement du corps. Certains moments de la cérémonie étaient silencieux, tandis que d’autres étaient particulièrement bruyants parce qu’on demandait aux femmes de pleurer collectivement, et qu’on faisait l’éloge du défunt à haute voix. Des cadeaux étaient offerts à la famille éplorée, puis le corps était placé en terre avec ses plus précieux effets personnels. La cérémonie était toujours très faste. On ne comptait ni le temps, ni le nombre et la valeur des cadeaux (Sioui, 1994, p. 271-280; Tooker, 1987, p. 119-121).

Plus tard venait la grande Fête des Morts, généralement une fois tous les dix à douze ans, au printemps. Un village de la confédération en avait la charge, et devenait ainsi l’hôte de tous les villages de la nation, et parfois d’autres nations amies spécialement invitées. On déterrait les restes des corps de tous ceux qui avaient trépassé depuis la dernière Fête des Morts, souvent avec beaucoup d’émotions, comme si le chagrin était le même que le jour du décès. Les os étaient désarticulés, puis soigneusement nettoyés. On devait parfois jeter les asticots, les restes de chair et les vieux vêtements dans le feu, lorsque le décès était plus récent. Il semblerait d’ailleurs que les Hurons ne démontraient aucun dégoût à se salir les mains pour prendre soin des restes de ceux qu’ils aimaient. Ils accomplissaient plutôt cette tâche avec tendresse, une certaine intimité s’en dégageait même; il y avait à ce moment une puissante connexion entre les vivants et les esprits (Seeman, 2011, p. 64-65). Une fois ce travail accompli, les ossements étaient enveloppés dans de belles peaux de castor neuves, puis emballés et décorés de perles. Souvent, une fois le processus terminé, ces sacs prenaient une forme étrangement humaine (Tooker, 1987, p. 123-124). Tous ceux qui participaient à la ête quittaient alors leur village, transportant leur mort sur leur dos parfois sur des dizaines de kilomètres jusqu’au village hôte où la fête avait lieu. Les festivités duraient généralement une dizaine de jours, pendant lesquels on mangeait, on chantait et dansait, et on participait même à des jeux d’adresse. Loin d’être un événement triste ou trop solennel, la Fête des Morts prenait en fait des allures de foire. Jour après jour, de nouvelles processions de centaines de personnes arrivaient, des amis se retrouvaient, et de nouvelles relations se créaient (Seeman, 2011, p. 67). Une fois tous les invités arrivés au village hôte — plus de 2000 personnes en 1636 — la grande cérémonie, Yandatsa en wendat, pouvait officiellement commencer. Avec les ossements des défunts, chacun se rendait au site où avait été creusée, à l’extérieur du village, une immense fosse commune tapissée de peaux de castors, suffisamment large et profonde pour contenir des centaines de corps et d’objets. Les sacs contenant les restes humains étaient exposés sur des échafaudages construits tout autour, et plus tard, lorsque le maître de la fête en donnait le signal, chacun déballait et déposait ses ossements un à un au fond de la fosse en pleurant ou en chantant tristement. Le fait que ceux-ci se mélangeaient inévitablement n’importait pas. Ensuite, on y plaçait des cadeaux en grande quantité, souvent somptueux, pour ces défunts enterrés une seconde fois. Ces biens matériels — des ustensiles, des vêtements, et des bijoux surtout — avaient le pouvoir de suivre les âmes dans leur vie après la mort; ils constituaient en quelque sorte le trousseau post mortem des défunts (Ouimet, 1998, p. 26). D’ailleurs, les Hurons n’hésitaient pas à s’appauvrir considérablement pour enrichir les âmes dans leur vie suivante. Une fois la cérémonie d’enterrement des corps terminée, et la fosse refermée, chacun reprenait la route de son village, étant désormais soulagé de ses obligations envers les défunts, et trouvant sa consolation dans le fait qu’il irait un jour les rejoindre (Beaudry et Larocque, 1999, p. 40).

Loin d’être un événement anodin mettant en scène de simples funérailles collectives, la Fête des Morts représentait sans doute « l’un des traits de civilisation les plus remarquables et les plus significatifs de ce peuple situé au coeur géopolitique du Nord-Est » (Sioui, 1994, p. 281). En effet, selon l’historien wendat Georges E. Sioui, la pensée huronne y était intégralement représentée, en plus d’être un événement sans pareil d’harmonie et de paix pour la confédération, consciente que l’amitié au sein d’une grande nation n’est jamais chose acquise. Les défunts, unis dans la mort à l’intérieur d’une fosse commune, permettaient de rassembler les vivants et de réaffirmer leur unité. Pas étonnant, donc, que Pierre Sioui ait choisi de s’y attarder particulièrement, dans un processus de réappropriation de ses racines.

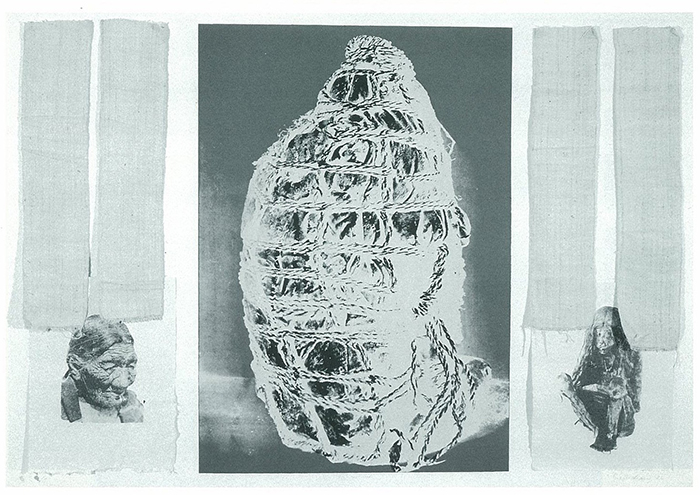

Dans Inhumation foetale (figure 1), c’est cette position foetale dans laquelle on plaçait les morts avant de les enterrer une première fois, qui semble être représentée. Dans Le gisant (figure 2), les ossements d’un corps auquel il manque un bras et une jambe sont entourés d’autres ossements, mais aussi d’objets personnels, faisant sans doute ainsi référence aux cadeaux offerts au défunt dans sa tombe, ainsi qu’à l’idée de fosse commune où les corps et les biens matériels finissent par se mélanger. Momie (figure 3), pour sa part, un peu plus complexe, représenterait en quelque sorte un cycle, trois étapes dans la vie d’un corps, et d’une âme. Une femme âgée aux traits marqués, à gauche — photographie d’ailleurs bien connue de l’anthropologue américain Edward Curtis[19] — apparait être l’image d’une existence sur son déclin, le soir d’une vie. À droite de la sérigraphie se trouve un corps placé en position foetale et revêtu de beaux habits en vue de sa première inhumation. Mais ce qui capte davantage l’attention, c’est l’image du centre, beaucoup plus grande, qui ressemble à un sac d’ossements bien enveloppés, préparé spécifiquement pour le deuxième enterrement, en fosse commune cette fois, lors de la Fête des Morts. D’ailleurs, la cotonnade ajoutée de chaque côté de la sérigraphie vient accentuer non seulement l’importance de l’image centrale, mais aussi l’idée de linceul, associé à la mort et aux deux enterrements d’un corps qu’on prépare avec beaucoup de soins. Ainsi, Momie pourrait être comprise comme une sorte de condensé des croyances et des rituels hurons entourant chacune des étapes de la mort et de la destinée des corps, inévitable.

Figure 1

Inhumation foetale, 1986, sérigraphie, 112 x 77.5 cm. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

Figure 2

Le gisant (Recumbent effigy), 1986, sérigraphie, 77.5 x 112 cm. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

Figure 3

Momie, 1986, sérigraphie et cotonnade, 77.5 x 112 cm. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

Un passage vers une nouvelle naissance

Face à la mort, les Hurons se montraient bien souvent très courageux puisque l’âme, elle immortelle, continuait de vivre. La fin de la vie terrestre et charnelle n’était considérée qu’un passage naturel et nécessaire vers une autre vie, cette fois éternelle (Tooker, 1987, p. 118-119). En fait, il semble que les Hurons croyaient en l’existence de deux âmes. La première, matérielle, quittait le corps après sa mort pour errer un certain temps — ce qui explique qu’on laissait de la nourriture à sa disposition après son décès — avant de pouvoir renaître dans le corps d’un nouveau-né. La seconde âme, immatérielle, restait avec les os de la personne décédée et enterrée, pour n’être libérée qu’à la mise en terre finale, lors de la Fête des Morts (Beaudry et Larocque, 1999, p. 40). C’est pourquoi tant d’efforts étaient déployés dans la préparation du cadavre et pour la mise en place de rituels funéraires élaborés : on s’assurait ainsi du passage sécuritaire de l’âme vers l’autre monde. Toutefois, on ne s’entendait pas sur ce qui allait arriver à cette seconde âme une fois libérée. Certains disaient qu’elle se transformait en pigeon pour être ensuite tuée à coup de flèche, grillée et mangée. D’autres croyaient plutôt que l’âme se rendait dans un lieu où elle se mettait à chanter comme un corbeau. Mais selon l’opinion la plus commune, les âmes, couvertes des robes, des colliers et autres objets déposés dans la fosse commune pour elles, s’en allaient tout droit dans un village, à l’ouest, empruntant le « chemin des âmes », pour y vivre de façon semblable aux humains (manger, chasser, etc.) avec Aataentsic[20]. D’ailleurs, comme les Hurons ne semblaient faire aucune différence entre ceux qui étaient bons ou ceux qui étaient mauvais, les âmes avaient presque toutes droit, sans discrimination, à cette vie éternelle de la deuxième âme et pouvaient revenir communiquer fréquemment avec les vivants (Sioui, 1994, p. 272-275). L’une des seules exceptions était pour celles ayant connu une mort violente. Dans ce cas, elles n'avaient aucune communication avec les âmes de l'autre monde et leurs ossements n'étaient pas apportés à la Fête des Morts (Ouimet, 1998, p. 24).

Pour les Hurons-Wendats, le temps est d’ailleurs perçu autrement que par les Occidentaux, puisqu’il ne possède pas de rupture, mais est continu, tout comme le sont les cycles de la vie. Comme le souligne Georges E. Sioui, « pour l’Indien, il y a quelque chose qui ressemble à un présent prolongé. Le temps comme notion est une illusion; en fait, le temps lui-même est une illusion. […] Il n’y a que la dimension de l’absence du temps, et c’est dans cette dimension que toute chose se produit » (Sioui, 1994, p. 100). L’âme des morts pouvant renaître dans de nouveaux corps, et également communiquer au présent avec les vivants, on peut ainsi comprendre que pour les Hurons-Wendats, l’existence humaine est unie au reste de l’ordre naturel; les vivants et les morts, le matériel et le spirituel, le naturel et le « surnaturel » forment un tout (Mainprize, 1986, p. 8). Et c’est justement ce que la sérigraphie Continuité (figure 4) semble vouloir représenter. Les deux corps unis à travers la mort qui y sont montrés, tout comme la reproduction des mains de la fille de Sioui tout autour, disent que « même mort, [deux personnes peuvent] rester uni[es] par l’amour et devien[nent] un tout avec les âmes passées, présentes et futures » (Mainprize, 1986, p. 7). Le lien entre les générations demeure ainsi intact. L’existence, comme un cycle continu, permet aux êtres humains d’être en lien perpétuel avec les ancêtres, et aux ancêtres de vivre encore dans un temps présent. C’est pourquoi chez les Hurons-Wendats, les morts sont des membres importants, voire essentiels de la société, qui peuvent exercer une influence sur les vivants. Et les rites mortuaires, eux, sont employés comme moments clés pour interagir avec ce monde surnaturel.

Figure 4

Continuité, 1986, sérigraphie et matériaux divers, 112 x 77.5 cm. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

Bien que tous ces squelettes inconnus des sérigraphies de Sioui parlent de mort et de rituels entourant la fin de la vie charnelle, ils représenteraient également l’association des âmes et le processus continu qui unit tous les êtres, humains et non-humains. Ces squelettes ne seraient donc pas fatalistes. Ils parleraient surtout d’ « une nouvelle naissance, une vraie naissance et une vie plus réelle[21] », comme l’évoque Sioui. Car pour lui, on ne peut comprendre son existence, parvenir à une compréhension totale, qu’après la mort physique, simple étape de la vie, en accédant à un monde encore plus grand que le matériel, un monde aux dimensions infranchissables. Ainsi, le travail de Sioui, à l’instar d’autres artistes de son époque comme Cisneros, « confront[e] vie et mort, souffle et agonie, pourriture et résurrection, matière organique et spiritualité » (de Robien, 2013, p. 48), dans le but d’explorer les états d’être — ou les changements métaphysiques — dans leurs aspects physique, psychologique et spirituel. Les ossements ainsi que les âmes qui, sous-entendues, leur correspondent, parlent donc plus de vie que de mort, de persistance, voire d’immortalité, de la culture huronne-wendate peut-être, en tout cas des êtres, des savoirs, des traditions, tous encore actuels dans un monde contemporain.

Mises ensemble, Inhumation foetale, Le gisant,Momie et Continuité sous-entendent une certaine nostalgie, une tendresse même de la part de Sioui vis-à-vis ses ancêtres, et surtout de pratiques et de rituels en lien direct avec des racines qu’il redécouvre et fait sienne. Mais plus encore, ces images pourraient être des symboles, voire même des icônes, comme le suggère Garry Mainprize, de la force d’un tissu social et idéologique huron-wendat toujours vivant auquel Sioui appartient et s’associe directement (Mainprize, 1986, p. 15). Dans un geste artistique lui-même quasi rituel, Sioui présente des corps enterrés, ou plutôt réenterre des corps, marquant ainsi le lien fondamental qu’entretenaient ses ancêtres, et que ses contemporains entretiennent encore, avec la mort. Son travail, comme une forme de retour au sacré, parle donc de la persistance de croyances et de rituels hurons millénaires, et de leur pertinence au présent. Comme l’explique l’historien Erik R. Seeman, « les os en particulier et les rituels entourant la mort de façon générale ont toujours été des éléments cruciaux de l’autodéfinition wendate » (Seeman, 2011, p. 133, notre traduction)[22]. Sioui l’a saisi et s’est employé à réaffirmer l’identité de sa communauté en utilisant certains de ses symboles les plus significatifs.

Colonialisme et réappropriation

Mais il y a plus. Le thème de la mort dans les sérigraphies de Sioui prend également d’autres formes en devenant sujet de réflexion sur la colonisation, la violence et la dépossession qu’elle engendre. Dans le corpus que nous avons retenu, l’oeuvre Génocide I (figure 5) en est assez emblématique. On y voit entre autres la reproduction d’une estampe du 17e siècle bien connue de Grégoire Huret intitulée Martyre de Jésuites dans la nouvelle France, dans laquelle des missionnaires jésuites sont torturés et tués par des Iroquois. Sioui y a intégré des coulisses de sang et y a accolé, tout autour de la reproduction de l’estampe, des visages amérindiens photographiés par Edward Curtis à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Des crânes, ainsi que certains objets emblématiques des cultures iroquoises, sont aussi visibles au bas de l’oeuvre de Sioui. Le résultat composite possède ainsi plusieurs couches de lecture possibles. D’un côté, le commissaire Garry Mainprize suggère qu’il pourrait s’agir d’une réflexion sur la violence des missions catholiques et de la colonisation à l’endroit de milliers d’Autochtones, auquel Sioui donne ici un visage. Ainsi, pour Mainprize, le sang sur la sérigraphie serait celui des Indiens victimes de plus de 500 ans de colonialisme dans les Amériques. Toutefois, il prend aussi la peine de souligner que Sioui est divisé : « C’est comme une querelle de famille, je ne peux prendre parti…Je ne ressens pas d’hostilité face aux Jésuites : ils font partie de mon héritage tout comme mes frères de sang[23]. » En plus d’avoir fréquenté un collège jésuite, Sioui a songé à devenir prêtre, lui qui était premier de famille et obtenait de très bons résultats académiques. Il a par ailleurs longtemps gardé des liens étroits avec certaines communautés religieuses, notamment les Franciscains, chez qui il a séjourné après que sa carrière artistique ait connu une fin abrupte[24]. Ce qui fait dire à l’historienne de l’art Patricia Vervoort que le propos de Sioui dans Génocide I est beaucoup plus nuancé que ce que Mainprize prétend. Pour elle, ce sang est plutôt à la fois celui des Jésuites et des Iroquois, ou plus largement des Blancs et des Amérindiens, c’est-à-dire celui qui a coulé depuis les premiers contacts, la violence ayant fait des victimes dans les deux camps (Vervoort, 2004, p. 473-474). Car après tout, l’histoire de l’Amérique du Nord en est une de relations entre Européens et Autochtones; c’est le récit de deux forces, et de rapports de pouvoir, bien que rapidement devenus inégaux.

Figure 5

Génocide I, 1986, sérigraphie, 77.5 x 112 cm. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

L’oeuvre de Sioui peut également être comprise, pour reprendre l’historienne de l’art Ruth B. Philips, comme une réflexion sur toutes ces images stéréotypées de l’Indien qui ont circulé pendant des siècles, et ayant eu des effets néfastes sur la perception et l’auto-perception des peuples autochtones (Phillips, 1989, p. 174). Cette estampe de Huret, qui a largement été reproduite du XVIIe jusqu’à la fin du 20e siècle, a été employée à la fois dans les manuels scolaires blancs et dans ceux des pensionnats autochtones pour apprendre aux jeunes — allochtones et amérindiens, donc — à quel point les cultures des Premiers peuples étaient sauvages et barbares. À l’inverse, les célèbres portraits d’Edward Curtis, près de 40 000 provenant de plus de 80 nations de l’Amérique du Nord, publiés et re-publiés sous forme d’épais volumes, ont dépeint les Amérindiens de manière idyllique et figée dans un passé disparu. Ces deux types d’images, créés de toutes pièces par le pouvoir dominant, même si elles semblent à première vue poursuivre des objectifs opposés — l’ostracisation versus l’idéalisation — s’avèrent en réalité toutes deux des stratégies d’appropriation, et donc de contrôle, justifiant les actes coloniaux posés à l’égard des Premiers peuples. Christina Frauschauer l’écrit bien : « En commençant par la prise de possession des terres autochtones, puis la collecte d’objets culturels significatifs au 19e siècle, et l’appropriation de l’imagerie et du design des Premiers peuples au 20e siècle, l’histoire coloniale nord-américaine est enracinée dans une pratique et des actes répétés d’appropriation » (Frauschauer, 2011, p. 9, notre traduction)[25]. Dans le but de renverser cette tendance, en dénonçant la pratique et ses effets néfastes, plusieurs artistes autochtones dans les années 1980 et 1990 ont développé une stratégie de contre-appropriation[26], reprenant à leur profit ces images clichées, stéréotypées, voire construites de toutes pièces. Le Métis Edward Poitras, le Seneca Robert Houle, le Cri-Sioux Jim Logan, et le Cri Kent Monkman, pour ne nommer que ceux-là, récupèrent et modifient des paysages coloniaux, des oeuvres canoniques de l’histoire de l’art européenne, et des images tordues d’Indiens ayant beaucoup circulé, pour y inclure leur propre récit sur l’histoire, l’expérience autochtone contemporaine, et (re)construire une image autochtone plus juste dans le cadre d’un nouveau discours. C’est bien ce que fait Sioui dans Génocide I. Comme l’explique Ruth B. Phillips, « [il] repositionne ces travaux presque clichés, et contraint le spectateur à réfléchir non seulement sur les tragédies de l’histoire des Hurons, mais aussi sur les traditions de représentation occidentale, cette fois d’un point de vue autochtone » (Phillips, 1989, p. 174). En montrant côte à côte dans une même oeuvre deux stratégies d’appropriation de l’image autochtone par le pouvoir colonial, toutes les deux ayant fait grand tort aux Premiers peuples, Pierre Sioui participe de manière conceptuelle à une réflexion, une dénonciation et une proclamation également, si l’on peut dire, du droit des Amérindiens à se réapproprier ces images occidentales d’eux-mêmes. Ainsi, la thématique de la mort ici permet non seulement de dénoncer les atrocités commises lors de l’époque coloniale, mais défait du même coup les clichés destructeurs encore véhiculés dans une société néo-coloniale.

Ce propos se trouve par ailleurs réaffirmé et actualisé dans la sérigraphie Obus (figure 6). Des images de crânes à la bouche ouverte — comme poussant un cri infini — côtoient celle d’un vautour, l’autoportrait de l’artiste ainsi que des photographies qui documentent les premiers tests atomiques américains, confirmant une légende hopi connue de Sioui qui annonce la destruction de la nature suite à l’extraction de l’uranium par les Blancs. Une oeuvre qui critique en quelque sorte l’utilisation de technologies qui apportent mort et destruction, tout en positionnant Sioui, les Hurons-Wendats, les Premiers peuples, comme étant partie prenante de ce monde et de ses enjeux. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le risque d’une guerre atomique et la multiplication des centrales nucléaires suscitaient une réelle angoisse un peu partout sur la planète. Les grands problèmes, même à l’échelle mondiale, intéressent aussi les artistes autochtones dans les années 1980, qui se sentent directement concernés. Par cette sérigraphie, Sioui parle de guerre, de violence et de mort, tout en montrant qu’il a une réelle préoccupation des problèmes communautaires, environnementaux et mondiaux, puisqu’il fait partie de ce monde contemporain. Il semble revendiquer cette place qui lui appartient en déboutant les attentes et toutes formes de nostalgie vis-à-vis une « culture authentique amérindienne », et propose de revoir l’histoire et l’identité autochtone de manière discontinue, inventive et surtout pouvant être parfaitement conjuguée au présent. L’identité qu’il conçoit inclut à la fois sa propre communauté, la communauté autochtone nord-américaine plus large, tout en pouvant même s’étendre de manière à englober la communauté mondiale à l’intérieur de laquelle l’individu autochtone est aussi un participant (Hill et Duffek, 1989, p. 28).

Figure 6

Obus, 1986, sérigraphie, cotonnade et plumes, 112 x 77.5 cm. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

Cette affirmation par l’art, de Sioui comme d’autres artistes, pourrait donc être comprise comme une forme de manifeste pour une auto-détermination autochtone dans une société pluraliste. À ce sujet, le philosophe et écrivain Frantz Fanon affirmait dans Les damnés de la terre que les « cultures réprimées », pour gagner reconnaissance et pouvoir dans une société coloniale hégémonique, devaient, individuellement et collectivement, initier des identités nouvelles et novatrices, combinant traditions et éléments contemporains. Dans ce contexte, le rôle des artistes est majeur, pour créer du nouveau, de nouvelles formes et de nouvelles images pour l’avenir (Fanon, 1961, chapitre IV). C’est précisément ce à quoi s’emploie Pierre Sioui, lui qui est bien conscient de ce qui se joue à son époque à la fois sur la scène mondiale et autochtone. Son travail, à l’instar d’autres artistes avec qui il dialogue, « tout enti[er] “en souffrance”, voire en sursis, s’identifie viscéralement au destin des Premiers peuples du continent nord-américain et fonde un parallèle entre le sort réservé aux “espèces sauvages” […] et la barbarie à l’oeuvre dans le progrès “civilisateur” de l’histoire, qui se résume pour lui à un génocide récurrent » (de Robien, 2013, p. 49).

Un langage personnel encore pertinent

Évidemment, cette relation mort-renaissance, et colonialisme puis réappropriation, chez Sioui, peut aussi être comprise comme une simple trame créatrice d’imaginaire. Il est en effet impossible de tout englober, de tout saisir de son travail par la seule thématique de la mort. Les amalgames d’images dans les sérigraphies de l’artiste relèvent aussi du langage personnel, inscrit dans une démarche et une philosophie intime de découverte, d’affirmation, mais surtout d’exploration poétique de son identité comme Huron-Wendat et comme artiste, comme Autochtone, comme être-humain, cherchant à occuper un espace qui lui est propre.

Il est d’ailleurs fascinant de constater que, si cette recherche à la fois théorique, cosmologique et esthétique des valeurs et de la culture huronne-wendate de Sioui s’avérait pertinente dans le contexte culturel autochtone des années 1980, elle l’est demeurée après lui, et le reste encore parfaitement aujourd’hui. Treize années après la création des six sérigraphies dont nous venons de discuter, la diaspora huronne-wendate[27] s’est retrouvée sur le site même de la dernière grande Fête des Morts de 1636, à Ossossané (dans la baie Georgienne, sur le lac Huron, en Ontario) pour réenfouir ses corps déterrés. Car en 1947-1948, les archéologues Frank Riddley et Kenneth Kidd, du Royal Ontario Museum of Archaeology (maintenant le ROM), sans que les descendants hurons-wendats ne soient consultés ou donnent même leur accord, ont entrepris une immense excavation du site, puis un nettoyage et une classification des ossements et des objets retrouvés dans la fosse, pour ensuite les expédier directement au musée. Bien que le travail méticuleux des archéologues a permis de démontrer que Brébeuf n’avait pas exagéré sa description d’une Fête des Morts fastueuse en 1636 — au moins 681 corps enterrés dans une fosse de près de 18 mètres de diamètre et de trois mètres de profondeur — il a par la suite été vertement critiqué pour n’avoir pas impliqué les Hurons-Wendats dans le processus (Seeman, 2011, p. 68-72). Cinq décennies plus tard, grâce à des années de revendications de la Fondation Agondashia de Wendake et à un contexte politique plus favorable, les quatre branches de la diaspora[28] ont pu récupérer les restes de leurs ancêtres et se réunir au cimetière d’Ossossané, désormais reconnu comme territoire huron-wendat, pour remettre les corps en terre (Sioui Durand, 2002). Elles ont profité de l’occasion pour se demander pardon pour les divergences et les divisions du passé, de manière à ce que la cérémonie se déroule dans l’harmonie, comme c’était la coutume (Seeman, 2011, p. 141). Ainsi, le 29 août 1999, à l’aube, une nouvelle Fête des Morts avait lieu, 350 ans après la dissolution de la confédération. Au son des tambours et des chants funéraires, les ossements qui se trouvaient classés à l’intérieur de boîtes de conservation, livrées sur le site par camion, ont été placés dans la grande fosse tapissée de peaux de castors. Un événement d’une rare intensité pendant lequel, encore une fois, les morts et les vivants en communion, tissaient des liens puissants et unificateurs. En ce sens, les sérigraphies de Sioui, quelques années plus tôt, avaient quelque chose d’annonciateur, de prophétique même. Tous ces corps, ces squelettes qu’il réenterrait symboliquement par ses oeuvres, annonçaient déjà le retour en terre de ses ancêtres, là où ils doivent reposer, après plus d’une centaine d’années de pillage et d’archéologie inconsidérée. Les ossements des oeuvres de Sioui réaffirmaient déjà l’appartenance des siens à la terre, leur enracinement profond, leur présence millénaire à même le sol, et la nécessité qu’ils y demeurent (figure 7).

Figure 7

Sioui recevant une partie de squelette prêtée par un chiropraticien pour les sérigraphies Inhumation foetale et Le gisant. Reproduction grâce à l’aimable autorisation de l’artiste.

Le très court passage de Pierre Sioui en art contemporain aura été intense et significatif. Son exploration de la question de la mort, prenant l’angle de rituels sacrés hurons comme la Fête des Morts, d’une réflexion sur le cycle éternel de la vie et des âmes, ou encore sur le colonialisme, la violence et la destruction qu’elle engendre, a laissé une série d’oeuvres particulièrement riches et pertinentes dans un contexte de réaffirmation de l’art huron-wendat. Il est surprenant de constater à quel point Sioui, peu formé aux arts contemporains et y ayant fait une brève apparition, a saisi les enjeux autochtones en cours durant cette décennie, et est parvenu à un dialogue riche avec les artistes issus des Premières Nations les plus en vue de cette période. Il a en effet manipulé le collage et les assemblages dans un langage à la fois très personnel mais parfois aussi très politique. Il a également participé à présenter des images nouvelles des réalités autochtones contemporaines, tout en dénonçant l’appropriation et la diffusion de stéréotypes réducteurs, pendant des siècles, de la part du pouvoir dominant. Son travail et sa quête identitaire personnelle ont laissé des traces, contribuant, pour lui-même et pour les siens, à un certain retour vers le sacré, vers le spirituel, et vers une fierté des identités et des traditions autochtones loin d’être mortes, mais étant encore pleinement vivantes.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cette expression est généralement acceptée et employée par le milieu des arts tant canado-européen qu’autochtone. Néanmoins, elle continue de soulever des débats, puisque de plus en plus d’artistes des Premières Nations, métis et inuits refusent d’être catégorisés en fonction d’un « style » purement occidental ou en fonction de leur(s) origine(s). Ils préfèrent être considérés d’abord et avant tout comme des artistes. Toutefois, nous estimons que cette catégorie, temporaire, peut encore être employée pour discuter du travail d’artistes issus des Premières Nations, métis et inuits qui emploient les langages de l’art contemporain pour affirmer leur présence et leur survivance, exprimer leurs visions du monde, raconter leurs histoires, revendiquer également, tout en s’auto-identifiant clairement comme Autochtones. Le maintien et la mise en évidence d’une telle identité apparait comme un outil stratégique pour lutter de manière politique contre les formes que prend actuellement le néocolonialisme. Nous en discutons en détail dans De Lacroix, 2017, p. 3-9.

-

[2]

Il aurait affirmé que Sioui était décédé en 2009. Courriel échangé avec le conservateur du Musée huron-wendat, Michel Teharihulen Savard, le 14 décembre 2016.

-

[3]

Des informations fournies notamment par l’historienne de l’art Louise Vigneault ainsi que par le conservateur wendat Michel Teharihulen Savard nous ont conduit jusqu’à des membres de la famille de Sioui. Ce sont eux qui nous ont finalement permis de le retracer.

-

[4]

Citation tirée de Mainprize, 1986, p. 16 et confirmée de vive voix par Sioui.

-

[5]

Sioui affirme avoir découvert la sérigraphie en travaillant au Musée d’art contemporain. Comme il ne possédait pas de formation en arts plastiques, ce médium lui a semblé le moyen idéal de servir son propos, surtout après avoir découvert qu’il pouvait y intégrer ses photographies. Par ailleurs, de nouvelles avancées techniques impliquant un séchage plus lent de l’encre, pour plus de détails dans les oeuvres, a donné un regain de vie à la sérigraphie au milieu des années 1980, la rendant plus attrayante et offrant aux artistes l’occasion d’explorer de nouvelles avenues. Courriel de l’artiste du 4 mars 2017.

-

[6]

Le contexte des années 1980 est particulièrement favorable à une résurgence des arts autochtones et à une mobilité ethnique (changement d’appartenance ethnique; retour vers ou nouvelle affirmation de son identité autochtone). Malgré la fermeture du collège Manitou en 1976 (seule institution collégiale autochtone au Québec) et l’échec des conférences constitutionnelles (1983-1987), la création de l’Assemblée des Premières Nations (1982), certains amendements importants à la Loi sur les Indiens (1985) ainsi que la reconnaissance au Québec, par une résolution à l’Assemblée nationale, du caractère distinct des nations autochtones de son territoire (1985), favorisent l’éclosion des arts autochtones et une mise en marche des Premiers peuples à travers tout le pays.

-

[7]

Cette thèse a été publiée en 1987 au Département d’Histoire de l’Université de Montréal.

-

[8]

Citation tirée de Mainprize, 1986, p. 16 et confirmée de vive voix par Sioui.

-

[9]

Citation tirée de Hill et Duffek, 1989, p. 32 et confirmée de vive voix par Sioui.

-

[10]

Discussion avec Pierre Sioui le 14 février 2017.

-

[11]

Discussion avec Pierre Sioui le 14 février 2017.

-

[12]

On peut y lire au 10e paragraphe : « Des artistes comme Carl Beam, Bob Boyer, Robert Houle, Alex Janvier, Gerald McMaster, Lawrence Paul, Edward Poitras, Jane Ash Poitras, Joane Cardinal-Schubert et Pierre Sioui adoptent une démarche individualiste et se voient d'abord et avant tout comme des artistes, mais dont le passé autochtone marque résolument l’identité. Ils en sont fiers et acceptent le rôle classique de l'art comme expression de l’identité de leur peuple. » Dans Vastokas, 2015.

-

[13]

L’histoire de l’art n’a retenu que quelques noms d’artistes travaillant au Québec pour cette période, comme l’Ilnue Diane Robertson, la Crie-Métis Virginia P. Bordeleau, le Métis-Tepehuane Domingo Cisneros, l’Ojibwée Glenna Matoush, le Métis Edward Poitras, ou encore le Huron-Wendat Yves Sioui Durand. Notre projet de doctorat en cours vise à mieux éclairer cette période de l’histoire de l’art autochtone au Québec sur laquelle on sait encore très peu de choses.

-

[14]

Au milieu du 19e siècle apparait ce qui semble être au Canada le premier artiste amérindien à s’auto-identifier comme tel, à s’insérer volontairement dans le système beaux-arts occidental, et à réaliser des oeuvres sur toile ainsi que des dessins dans le but de les vendre pour en récolter les bénéfices. Ce Huron-Wendat de la Jeune-Lorette (aujourd’hui, Wendake), considéré à son époque comme « le dernier Huron de race pure », aurait produit des centaines d’oeuvres et vendu de nombreux autoportraits de son vivant. Loin d’être un exemple d’acculturation, Vincent est considéré aujourd’hui comme un témoin actif de la survivance et de l’adaptation des peuples amérindiens. Voir Vigneault, 2013.

-

[15]

Extrait d’un poème composé par Pierre Sioui lorsqu’il a appris le suicide de son cousin Guy Sioui, également artiste, en 1983.

-

[16]

Discussion avec Pierre Sioui le 14 février 2017.

-

[17]

Il y aurait beaucoup à dire sur les liens entre la technique sérigraphique privilégiée par Sioui et la thématique de la mort. D’abord parce que la technique d’impression révèle la mémoire par la matière, comme l’affirmait Georges Didi-Huberman dans La ressemblance par contact (2008), mais aussi parce qu’elle présente une forme en négatif et induit une tension de valeurs noir/blanc, vie/mort, etc. Par ailleurs, comme la photographie, la sérigraphie capte la forme du sujet, son aura, renvoyant ainsi à la croyance autochtone que l’image iconique s’avère le double du sujet. Cet aspect complexe du travail de Sioui mériterait un article en soi.

-

[18]

Le terme le plus couramment employé jusqu’à aujourd’hui est celui de « Fête des Morts », tel que nommé par les missionnaires jésuites Sagard et Brébeuf au XVIIe siècle. Toutefois, l’historien wendat Georges E. Sioui préfère employer l’expression « Fête des Âmes » puisque le rituel sacré ne visait pas tellement à prendre soin des corps des défunts que de leur âme. Voir Sioui, 1994, p. 271-294.

-

[19]

Selon Patricia Vervoort, il s’agirait de la photographie intitulée Black Belly - Cheyenne, l’un des visages les plus « vieux » et les plus marqués par le temps que le photographe Edward Curtis a recueilli au cours de ses nombreux voyages et sessions de photographie chez les Premiers peuples de l’Ouest canadien et des États-Unis, au début du 20e siècle. Voir Vervoort, 2004, p. 471.

-

[20]

Dans la cosmologie huronne-wendate, il s’agit de la mère (ou la grand-mère) des êtres humains. Elle est aussi connue comme la « femme tombée du ciel », qui a permis la création de la terre sur le dos d’une tortue.

-

[21]

Citation tirée de Mainprize, 1986, p. 17 et confirmée par Pierre Sioui. Il fait écho ici à ce que La Hontan écrivait en 1973 dans Dialogues avec un sauvage, à l’effet que les Amérindiens croyaient que « la vie est un songe et la mort un réveil, après lequel l'âme voit et connaît la nature et la qualité des choses visibles et invisibles ». Cité dans Ouimet, 1998, p. 24.

-

[22]

Traduction libre de l’anglais : « Bones in particular and deathways more generally had always been crucial elements of Wendat self-definition. » Voir Seeman, 2011, p. 133.

-

[23]

Citation tirée de Mainprize, 1986, p. 17-18 et confirmée par Pierre Sioui.

-

[24]

Discussion avec Pierre Sioui le 14 février 2017.

-

[25]

Traduction libre de l’anglais : « Beginning with taking possession of the land from Aboriginals, to collecting culturally significant objects in the 19th century, to the appropriation of Native American imagery and designs in the 20th century, North American colonial history is entrenched with appropriative acts ». Voir Frauschauer, 2011, p. 9.

-

[26]

Terme d’abord utilisé par l’historien de l’art John Clark, pour décrire une stratégie employée par plusieurs artistes asiatiques modernes.

-

[27]

Autrefois nation très puissante de la portion géopolitique du nord-est de l’Amérique du Nord, les Hurons-Wendats ont été grandement affaiblis par les maladies européennes, introduites notamment par les Jésuites. La majeure partie de la population est décédée de la grippe au milieu du 17e siècle, rendant la nation très vulnérable face à ses ennemis iroquois. Une portion des survivants a fui vers le sud, alors qu’une autre portion s’est établie tout près de Québec, incitée par les Jésuites. Les ancêtres, enterrés dans des fosses communes, ont été laissés derrière.

-

[28]

C’est-à-dire les Hurons-Wendats de Wendake (Québec), les Wyandottes de l’Oklaoma, les Wyandots du Kansas et les Wyandots Anderdon du Michigan.

Bibliographie

- BEAUDRY, N. et R. LAROCQUE (1999). « La fête des morts chez les Hurons », Frontières, vol. 11, no 3, p. 39-42.

- COLLINS, C. J. (2002). Sites of Aboriginal Difference: A Perspective on Installation Art in Canada, Thèse de doctorat, Montréal, Université McGill, Département de communications et d’histoire de l’art.

- DE LACROIX, P. (2017). Exposer, diffuser et faire entendre sa voix. Présence de l’art contemporain autochtone au Québec entre 1967 et 2013, Mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à Montréal, Département d’histoire de l’art.

- DE ROBIEN, A. (2013). « Domingo Cisneros : l’oeuvre animale », Inter : art actuel, no 113, p. 48-49.

- DIDI-HUBERMAN, G. (2008). La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte, Paris, Éditions de Minuit.

- FANON, F. (1961). Les damnés de la terre, Paris, Éditions François Maspero.

- FRAUSCHAUER, C. M. (2011). Talking Back to the West: Contemporary First Nations Artists and Strategies of Counter-appropriation, Mémoire de maîtrise, Montréal, Université Concordia, Département d’histoire de l’art.

- HILL, R. W. (2016). « Was Indigenous art better in the 1980s and early ’90s? », Canadian Art, 21 mars, http://canadianart.ca/features/was-indigenous-art-better-in-the-1980s-and-early-90s/.

- HILL, T. et K. DUFFEK (1989). Beyond History, Catalogue d’exposition, Vancouver, Vancouver Art Gallery.

- MAINPRIZE, G. (1986). Stardusters. Oeuvres récentes de Jane Ash Poitras, Pierre Sioui, Joane Cardinal-Schubert, Edward Poitras, Catalogue d’exposition, Thunder Bay, Thunder Bay Art Gallery.

- MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS (1993). In the Shadow of the Sun. Perspectives on Contemporary Native Art, Catalogue d’exposition, Hull, Musée canadien des civilisations.

- OUIMET, L. (1998). « Agochin Atiskein, le festin des âmes : rites hurons lors de la période du contact », Frontières, vol. 10, no 2, p. 21-26.

- PEARLSTONE, Z. et A. J. RYAN (2006). About Face: Self-Portraits by Native American, First Nations, and Inuit Artists, Catalogue d’exposition, Santa Fe (NM), Wheelwright Museum of the American Indian.

- PHILLIPS, R. B. (1989). « What is “huron art”?: Native American art and the new art history », The Canadian Journal of Native Studies, vol. 9, no 2, p. 161-186.

- POIRIER, S. (2009). « Pratiques et stratégies de résistance et d’affirmation en milieu autochtone contemporain », dans N. GAGNÉ, M. SALAÜN et M. THIBAULT (dir.), Autochtonie. Vues de France et du Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 331-349.

- REID ACLAND, J. (2001). Artistes des Premières Nations au Canada : un guide biographique/bibliographique, Montréal, Gail and Stephen A. Jarislowsky Institute for Studies in Canadian Art, Concordia University.

- SEEMAN, E. R. (2011). The Huron-Wendat Feast of the Dead: Indian-European Encounters in Early North America, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

- SIOUI, G. E. (1994). Les Wendats. Une civilisation méconnue, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval.

- SIOUI DURAND, G. (2002). « Le Retour de l’Ours-Tortue », esse arts + opinions, no 45, http://esse.ca/fr/le-retour-de-lours-tortue.

- TOOKER, E. (1987). Ethnographie des Hurons, 1615-1649, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec.

- TRIGGER, B. G. (1991). Les enfants d'Aataentsic. L'histoire du peuple Huron, Montréal, Libre-Expression.

- VASTOKAS, J. (2015). « Art autochtone contemporain », Encyclopédie canadienne en ligne, 3 avril, http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/art-autochtone-contemporain.

- VERVOORT, P. (2004). « Edward S, Curtis's “representations”: Then and now », The American Review of Canadian Studies, no 463, p. 463-484.

- VIGNEAULT, L. (2013). Zacharie Vincent : sa vie et son oeuvre, http://www.aci-iac.ca/zacharie-vincent.

- WALTER PHILLIPS GALLERY (1992). Re-visions, Catalogue d’exposition, Banff, Walter Phillips Gallery.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7