Résumés

Résumé

Cet article analyse l’évolution des relations entre les chercheurs québécois, canadiens et leurs homologues des pays membres de l’Union européenne sur une période de 30 ans. Une analyse quantitative des publications scientifiques et de leurs caractéristiques permet de construire une cartographie utile et éclairante des relations scientifiques internationales et de leur évolution dans le temps, et ce tant à l’échelle des pays, des provinces que des institutions. Ce type d’analyse peut non seulement s’avérer utile pour évaluer les effets de politiques d’internationalisation, mais aussi servir d’outil pour les orienter de façon à ce qu’elles soient cohérentes avec les choix des chercheurs qui, en suivant la logique propre à leur champ de spécialisation, tissent leurs réseaux internationaux de façon à maximiser les chances de réussite de leurs recherches.

Abstract

This article examines the evolving relationships developed by researchers from Quebec and Canada with their counterparts in the countries of the European Union, over a period of 30 years. A quantitative analysis of scientific publications and their characteristics allows this article to develop a useful and informative cartography of the relationships between international scientists and the development of these relationships over time, whether at the national, provincial or institutional level. This type of analysis can not only prove useful in evaluating the effects of policies for internationalization, but it can also be used as a tool to frame policies that are consistent with the choices of researchers who, following the logic to their field of specialization, build their international networks in such a way as to maximize their chances of conducting successful research.

Corps de l’article

La caractéristique la plus frappante et la plus essentielle de la science est certainement son internationalité. Les connaissances scientifiques se veulent en effet, par définition, universelles. Il ne faut donc pas se surprendre que les échanges scientifiques internationaux soient anciens, car ils sont générés par la dynamique interne de la science avant même que des politiques étatiques aient explicitement visé à stimuler ces échanges par des programmes de coopération[1].

Une façon de mesurer l’évolution temporelle des collaborations scientifiques entre chercheurs consiste à utiliser les données bibliographiques du Science Citation Index de Thomson Reuters, qui contiennent les noms de tous les auteurs des articles recensés annuellement dans plus de 7 300 des meilleures revues scientifiques mondiales ainsi que leurs adresses institutionnelles. Connaissant les adresses des chercheurs, on peut ainsi calculer la proportion des publications scientifiques écrites en collaboration internationale[2].

Figure 1

Proportion des articles scientifiques écrits en collaboration internationale : Québec, Canada, États-Unis et Union européenne (UE-25)

Comme l’indique la figure 1, la proportion des articles scientifiques[3] québécois et canadiens écrits en collaboration avec des chercheurs de différents pays a crû de façon régulière, passant de 15 % en 1980 à plus de 45 % en 2009. On y voit que le Québec suit exactement la même courbe d’évolution que le Canada alors que la proportion des articles écrits en collaboration internationale par des chercheurs des 25 pays membres de l’Union européenne est à peu près deux fois moindre mais a suivi une trajectoire parallèle bien que moins rapide[4]. Considérée comme une seule entité, l’UE-25 a d’ailleurs à peu près le niveau de collaboration internationale des États-Unis et suit la même évolution, passant de 7 % en 1980 à 28 % en 2009. Il y a en fait une relation inverse entre le poids démographique d’un pays et son niveau de collaboration internationale. De façon générale, plus un pays est populeux moins il a besoin d’aller à l’extérieur de ses frontières pour trouver l’expertise nécessaire à la collaboration dans un domaine donné. Le fort niveau de collaboration internationale du Québec et du Canada est ainsi lié à leur faibles populations comparativement à celle des États-Unis et de l’Union européenne considérée en bloc.

Liens scientifiques interprovinciaux et intraeuropéens

Le Canada étant composé de provinces, il est intéressant de comparer les collaborations scientifiques canadiennes interprovinciales (intracanadiennes) avec les collaborations entre les chercheurs des pays membres de l’Union européenne.

Ce qui frappe dans la figure 2 est le fait que le niveau de collaboration interprovinciale au sein du Canada est identique à celui des collaborations intraeuropéennes au cours de la première moitié des années 1980, et que l’on observe ensuite une sorte de « décollage » des collaborations intra-UE-25 vers 1989. Si l’on se limite à l’Union européenne de 1995 et à ses 15 membres, on observe la même tendance, mais le « décollage » survient cependant un peu plus tard, en 1992. Cette différence suggère que les 10 pays qui deviennent membres de l’Union européenne après 1995 sont plus dépendants des autres pays membres sur le plan scientifique et que les chercheurs de ces pays avaient déjà tissé avec eux des réseaux de collaboration avant même la mise en place de programmes encourageant fortement ces collaborations. Ces données suggèrent aussi un effet réel des programmes-cadres de recherche européens qui appuient financièrement les projets qui font intervenir des chercheurs de plusieurs pays membres de l’Union européenne[5]. Bien que le budget global des programmes-cadres qui se sont succédé en Europe depuis 1984 demeure limité (moins de 5 % du total de la recherche et développement totale des pays de l’Union européenne), il est possible qu’ils aient eu un effet incitatif non négligeable[6]. Par contraste, l’existence au Canada, depuis 1989, du programme des réseaux de centres d’excellence (RCE) ne semble pas avoir stimulé de façon aussi importante la croissance des collaborations interprovinciales. Chose certaine, les collaborations internationales sont toujours plus intenses que les collaborations interprovinciales[7]. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait qu’il existe, de façon générale, un bassin de chercheurs étrangers beaucoup plus grand que le bassin local (du pays ou de la province) et que la spécialisation très poussée des chercheurs fait que ces derniers ont plus de chance de trouver un collègue dans le reste du monde que dans leur propre pays (ou province).

Figure 2

Proportion des articles scientifiques écrits en collaboration interprovinciale au Canada et intraeuropéenne (UE-25)[8]

Le Québec au coeur des échanges scientifiques Canada-Europe

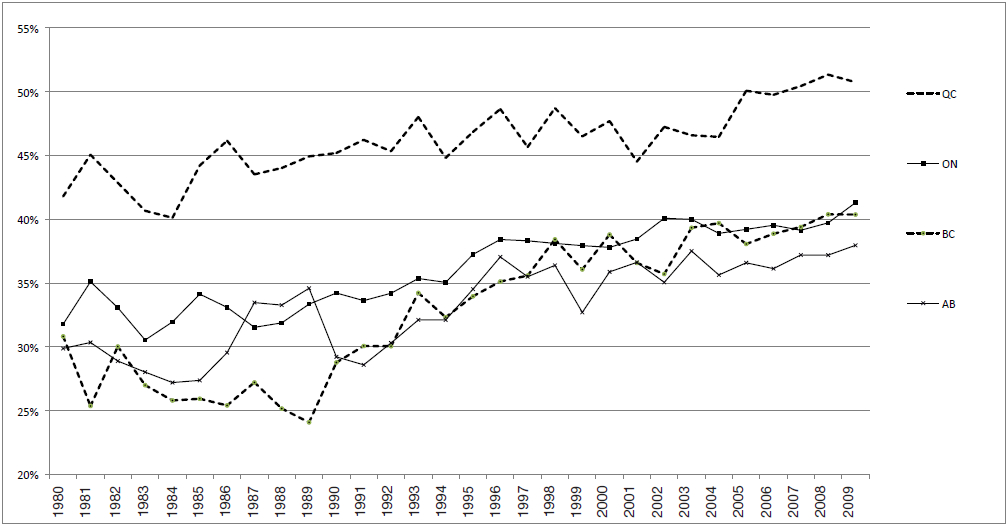

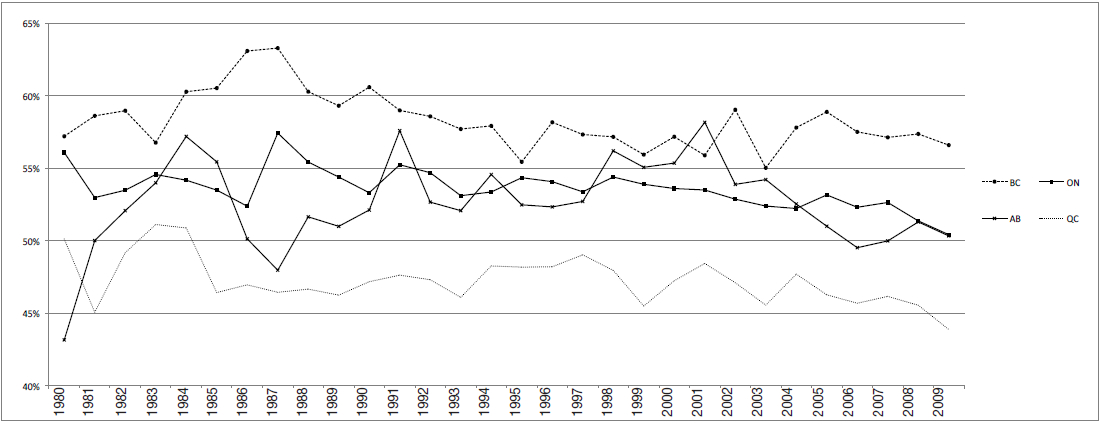

La figure 3 montre l’évolution des relations des chercheurs de différentes provinces canadiennes avec leurs homologues de l’Union européenne. Il est frappant de constater que depuis le début des années 1980, c’est le Québec qui entretient les liens les plus intenses avec l’Europe, bien que la participation de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ait crû régulièrement depuis le début des années 1990. Ainsi, la présence des pays membres de l’Union européenne dans les articles québécois écrits en collaboration est passée d’environ 45 % au début des années 1980 à plus de 50 % à la fin des années 2000. Sans surprise, la tendance dominante des provinces anglophones est plutôt de tisser des liens de collaboration avec les États-Unis et les pays anglo-saxons. Comme on peut le voir à la figure 4, le Québec occupe alors la dernière place relativement à la proportion de ses publications écrites en collaboration internationale avec des chercheurs américains, proportion calculée sur le nombre d’articles écrits en collaboration internationale (et non sur le nombre total des articles). Cette proportion, qui oscille tout de même autour de 47 %, reste relativement stable jusqu’en 2005, mais baisse légèrement, à 45 %, au cours de la seconde moitié des années 2000. La Colombie-Britannique voit également sa part des collaborations américaines diminuer au cours de la période, cette province ayant plutôt accru ses liens avec l’Asie (absente des courbes) et l’Europe (figure 3). Conjointement, l’Union européenne et les États-Unis comptent pour près de la totalité des collaborations internationales des provinces canadiennes.

Figure 3

Évolution de la proportion des collaborations avec l’UE-25 dans les collaborations internationales des provinces[9]

Figure 4

Évolution de la proportion des collaborations avec les États-Unis dans les collaborations internationales des provinces[10]

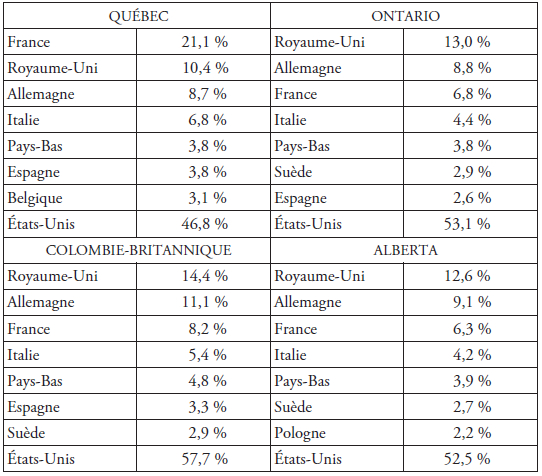

Tableau 1

Proportion des articles des provinces écrits en collaboration internationale selon les principaux pays collaborateurs, 1980-2009[11]

Bien sûr, les collaborations scientifiques des différentes provinces canadiennes ne sont pas distribuées de façon homogène entre les 25 pays membres de l’Union européenne, et les chercheurs de chaque province entretiennent des relations particulières avec leurs homologues de certains des pays de l’Union. Comme l’indique le tableau 1, on observe sans surprise que, dans le cadre européen, le Québec est d’abord en lien avec la France alors que les autres provinces privilégient le Royaume-Uni. Le fait que la Pologne fasse partie du réseau de collaboration de l’Alberta suggère que les réseaux locaux ont souvent une base historique, l’Alberta abritant une importante population originaire d’Europe de l’Est. À des fins de comparaison, on a aussi indiqué le niveau de collaboration avec les États-Unis au cours de la même période, pour rappeler que ce pays demeure de loin le partenaire privilégié des chercheurs québécois et canadiens. Dans l’ensemble cependant, les relations sont assez stables et ce sont essentiellement les mêmes pays qui sont concernés. Il existe en fait une très forte concentration des échanges, trois pays (Royaume-Uni, France, Allemagne) cumulant 55 % du total des collaborations et six pays (si on ajoute l’Italie, les Pays-Bas et la Suède aux trois pays précédents) totalisant 75 %. Enfin, avec 13 pays sur 25, on atteint 93 % de toutes les collaborations scientifiques. Une telle concentration est en fait le reflet du niveau de développement inégal des institutions de recherche scientifique au sein des pays membres de l’Union européenne. Des analyses plus détaillées montrent que les collaborations varient un peu autour de la moyenne selon les disciplines, les collaborations d’une province avec un pays donné pouvant être différentes en chimie, en physique ou dans les disciplines du génie[12]. Dans le cas du Québec par exemple, si environ 20 % de ses collaborations internationales se font avec la France pour l’ensemble des sciences, cette proportion grimpe à 25 % en chimie et baisse à 16 % en mathématiques.

Figure 5

Réseau des relations entre provinces canadiennes et pays de l’Union européenne, 2001-2005[13]

Notons également que ces liens sont d’intensité différente selon les pays et les provinces. Comme le montre la figure 5, les liens sont moins intenses avec les petites provinces canadiennes (Saskatchewan, Manitoba, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse), qui sont en quelque sorte à la périphérie du réseau. On observe aussi une plus grande dispersion des collaborations pour les principales provinces alors que les autres se concentrent sur un pays en particulier. Si on augmente le seuil minimum de collaboration à 250 collaborations au cours de la période 2001-2005, le réseau se raréfie davantage, comme le montre la figure 6, et la centralité du Québec et de l’Ontario y est encore plus évidente.

Figure 6

Réseau des relations entre provinces canadiennes et pays de l’Union européenne, 2001-2005[14]

Conclusion

Cette analyse quantitative des collaborations scientifiques entre chercheurs québécois, canadiens et chercheurs européens, entre 1980 et 2009, ne doit pas nous faire oublier qu’il existe aussi des réseaux scientifiques informels entre chercheurs, qui ne se manifestent pas par la production de publications conjointes. Cela est d’ailleurs davantage le cas en sciences humaines, comme nous l’avons montré ailleurs[15]. Cependant, la proportion des publications écrites en collaboration internationale demeure un excellent indicateur des tendances globales à l’internationalisation de la recherche scientifique.

En fait, la cartographie des collaborations peut être construite à différentes échelles : provinces, disciplines et même universités. Déjà à l’échelle la plus grande (celle des pays), on voit que les collaborations scientifiques internationales entre chercheurs n’ont pas attendu la mise en place de programmes gouvernementaux pour se mettre en branle et que les discours récents sur « l’internationalisation » des universités et la « globalisation » ne sont que le reflet – en ce qui a trait aux liens formels entre institutions ou même entre pays – de ce qui était depuis longtemps à l’oeuvre dans les relations directes entre chercheurs. Comme on l’a suggéré plus haut, il est toutefois plausible que les programmes formels puissent réorienter les réseaux en privilégiant certaines orientations géographiques – intraEurope par exemple – ou même en suscitant de nouveaux réseaux en incitant les chercheurs à se mettre en relation avec des collègues dans des pays avec lesquels ils n’étaient pas déjà spontanément en relation, pour satisfaire aux exigences des programmes de subventions de recherche. C’est le cas en Europe avec les programmes-cadres, mais c’est aussi le cas au Québec. Ainsi, le programme d’octrois de recherche créé conjointement en 2010 par l’Agence nationale de recherche (ANR), en France, et le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), au Québec, pour favoriser la constitution d’équipes de recherche France-Québec fournit un exemple récent d’actions qui peuvent orienter la direction des collaborations internationales. Il demeure cependant que les relations entre chercheurs, tant au niveau national qu’international, doivent beaucoup à la création de réseaux sociaux construits par les chercheurs eux-mêmes, en fonction de leurs problématiques propres et de rencontres, parfois fortuites, lors de congrès internationaux ou à la suite de lectures de travaux convergents ou complémentaires qui suscitent une mise en commun de ressources parfois coûteuses ou rares. Il n’est donc pas surprenant d’observer que dans le cas des relations scientifiques Canada-Union européenne, les collaborations sont concentrées autour des pays les plus développés sur le plan scientifique et que chaque province a tissé un réseau particulier de liens qui reflète à la fois son histoire, sa culture et ses spécialités. Ainsi, dans le cadre européen, les chercheurs québécois collaborent d’abord avec leurs homologues français alors que toutes les autres provinces canadiennes se tournent plutôt vers le Royaume-Uni. Les programmes de coopération peuvent cependant contrer une telle tendance à la concentration en forçant des développements qui ne surgiraient pas de façon spontanée. Toutefois, il est probable que les chances de succès de tels programmes de coopération visant à créer des réseaux inédits seront plus grandes s’ils se fondent sur une bonne connaissance des réseaux déjà tissés entre chercheurs. En somme, les mariages forcés sont rarement durables…

L’analyse présentée ici des relations entre les chercheurs québécois, canadiens et leurs homologues des pays membres de l’Union européenne montre bien que la bibliométrie, c’est-à-dire l’analyse quantitative des publications scientifiques et de leurs caractéristiques, permet de construire une cartographie utile et éclairante des relations scientifiques internationales et de leur évolution dans le temps, et ce tant à l’échelle des pays, des provinces que des institutions. Ce type d’analyse peut non seulement s’avérer utile pour évaluer les effets de politiques d’internationalisation, mais aussi servir d’outil pour les orienter de façon à ce qu’elles soient cohérentes avec les choix des chercheurs qui, en suivant la logique propre à leur champ de spécialisation, tissent leurs réseaux internationaux de façon à maximiser les chances de réussite de leurs recherches.

Parties annexes

Note biographique

Yves Gingras est professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Il est également directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies (OST). Ses travaux portent sur l’histoire et la sociologie des sciences et de l’enseignement supérieur et sur l’évaluation de la recherche.

Notes

-

[1]

Yves Gingras, « Les formes spécifiques de l’internationalité du champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, nos 141-142, mars 2002, p. 31-45.

-

[2]

Toutes les données utilisées dans cet article proviennent des bases de données de l’Observatoire des sciences et des technologies (OST) de l’Université du Québec à Montréal, bases construites à partir du Science Citation Index Expanded de Thomson Reuters. Je tiens à remercier Vincent Larivière et Alain Couillard pour avoir produit les tableaux et figures. Merci également à Teresa Patricio et aux évaluateurs de la revue pour leurs commentaires et suggestions. La proportion des collaborations internationales est calculée de la façon suivante : nombre d’articles ayant au moins une adresse d’un pays autre que le Canada (ou des membres de l’Union européenne), divisé par le nombre total des articles canadiens (ou de l’Union européenne). Étant donné qu’un article peut contenir plus de deux pays, le total des pourcentages pour l’ensemble des pays peut dépasser 100 %, car on compte un article (et non pas une fraction) pour chaque pays participant.

-

[3]

Nous considérons ici seulement les disciplines des sciences de la nature, du génie et des sciences biomédicales, excluant les sciences sociales et humaines pour lesquelles les niveaux de collaboration internationale sont beaucoup plus bas, en partie en raison du fait que dans ces disciplines les pratiques de copublication à plusieurs auteurs sont moins fréquentes. De plus, contrairement aux objets des sciences naturelles, ceux des sciences sociales et humaines sont plus locaux et se prêtent moins à de telles collaborations. Pour une comparaison des pratiques de collaboration entre les sciences naturelles et les sciences sociales et humaines, voir : Vincent Larivière, Yves Gingras et Éric Archambault, « Canadian collaboration networks : A comparative analysis of the natural sciences, social sciences and the humanities », Scientometrics, vol. 68, no 3, 2006, p. 519-533.

-

[4]

Pour simplifier les choses, nous avons inclus les 25 pays membres en 2007. Il aurait été beaucoup plus compliqué de tenir compte du fait que le nombre de pays membres varie beaucoup au cours de la période étudiée, passant de neuf en 1973, à 12 en 1986, à 15 en 1995 et finalement à 25 en 2007. En fait, la plupart des nouveaux membres n’étant pas responsables d’un grand nombre de collaborations, leur inclusion dès le départ ne change pas les tendances globales.

-

[5]

Terttu Lukkonen, « Old and new strategic roles for the European Union Framework programme », Science and Public Policy, vol. 28, no 3, juin 2001, p. 205-218.

-

[6]

Pour un survol de l’évolution de ces programmes, voir : Maria Teresa Patricio, « EU research and technological development progammes : what role for the social sciences and humanities », Portuguese Journal of Social Science, vol. 3, no 1, 2004, p. 49-68.

-

[7]

Vincent Larivière, Yves Gingras et Éric Archambault, « Canadian collaboration networks : A comparative analysis of the natural sciences, social sciences and the humanities », op. cit.

-

[8]

Caculée sur le total des articles du Canada et de UE-25.

-

[9]

Calculée sur le nombre total d’articles de chaque province écrits en collaboration internationale.

-

[10]

Calculée sur le nombre total d’articles de chaque province écrits en collaboration internationale.

-

[11]

Calculée sur le nombre total d’articles de chaque province écrits en collaboration internationale. Le total peut dépasser 100 % car un même article peut être écrit par des chercheurs de plusieurs pays.

-

[12]

Pour l’analyse par discipline des collaborations internationales du Canada voir : Yves Gingras, Benoît Godin et Martine Foisy, « L’internationalisation de la recherche universitaire au Canada », Sheryl Bond et Jean-Pierre Lemasson (dir.), Un nouveau monde de connaissance : les universités canadiennes et la mondialisation, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 1999, p. 81-103.

-

[13]

Liens indiqués pour 100 collaborations ou plus. L’épaisseur du trait est proportionnelle au nombre de collaborations entre les pays.

-

[14]

Liens indiqués pour 250 collaborations ou plus. L’épaisseur du trait est proportionnelle au nombre de collaborations entre les pays.

-

[15]

Yves Gingras, Benoît Godin et Martine Foisy, « L’internationalisation de la recherche universitaire au Canada », op. cit.

Liste des figures

Figure 1

Proportion des articles scientifiques écrits en collaboration internationale : Québec, Canada, États-Unis et Union européenne (UE-25)

Figure 2

Proportion des articles scientifiques écrits en collaboration interprovinciale au Canada et intraeuropéenne (UE-25)[8]

Figure 3

Évolution de la proportion des collaborations avec l’UE-25 dans les collaborations internationales des provinces[9]

Figure 4

Évolution de la proportion des collaborations avec les États-Unis dans les collaborations internationales des provinces[10]

Figure 5

Réseau des relations entre provinces canadiennes et pays de l’Union européenne, 2001-2005[13]

Figure 6

Réseau des relations entre provinces canadiennes et pays de l’Union européenne, 2001-2005[14]

Liste des tableaux

Tableau 1

Proportion des articles des provinces écrits en collaboration internationale selon les principaux pays collaborateurs, 1980-2009[11]