Résumés

Résumé

Le port de Québec a joué un rôle majeur dans l’important commerce colonial transatlantique avec les métropoles française et britannique. L’historiographie canadienne a depuis longtemps mis l’accent sur le volet exportation des ressources naturelles de ces échanges, tant les fourrures que les produits du bois, mais a rencontré des obstacles à cerner la place des importations des produits autres que les alcools et certaines denrées taxées. Se fondant sur un dépouillement et une analyse statistique critique des importants registres de la douane britanniques (Archives nationales du Royaume-Uni, séries CUST), cet article fait ressortir la prédominance des produits industriels britanniques, essentiellement les textiles, ainsi que d’une multitude de produits métallurgiques, alimentaires et autres reflétant tout l’éventail des milliers de produits arrivés sur le marché de consommation canadien de 1760 jusqu’à 1850. Il amorce dans deux cas (textiles et métallurgie) une étude plus approfondie de la composition de ces importations et de leurs retombées sur la production locale, tant artisanale qu’industrielle. Globalement, il en ressort aussi que la valeur des importations surpasse nettement celle des exportations pour cette période, une conclusion surprenante et controversée.

Abstract

Under both the French and British regimes, the Port of Quebec played a major role in the colonial trade between Canada and the mother country. Canadian historiography has long focused on the exportation of natural resources, mainly furs and wood products. But limitations in available sources have made it more difficult to understand the importance of imports, aside from taxable items like alcohol and certain other commodities. This article is based on a statistical analysis of key British customs records (CUST series at the Public Record Office). It underscores the central importance of British industrial products, mainly textiles, along with a multitude of metallurgical products, foodstuffs and other items which made up the full range of the thousands of imported products which made their way onto the Canadian consumer market between 1760 and 1850. The article also undertakes a closer analysis of the composition of two categories of imports (textiles and metallurgical products) and their impact on local production, both artisanal or industrial. Overall, the data show that the value of imports clearly surpassed that of exports during the period of study, a surprising and controversial conclusion.

Corps de l’article

Depuis le début du xviie siècle jusqu’au milieu du xixe siècle, le port de Québec accueille les immigrants et les voyageurs, reçoit les importations et expédie les ressources naturelles destinées au marché de la métropole, d’abord la France, puis l’Angleterre à compter de 1760. Au temps de la navigation à voile, Québec peut compter sur l’exclusivité du point d’arrivée et de départ des navires et sur son rôle de centre de transbordement des marchandises, en provenance ou à destination des réseaux de transport intérieur laurentien. L’historiographie économique canadienne et québécoise a privilégié nettement le volet exportation des activités commerciales québécoises, sans doute sous l’influence des chercheurs, dans la suite d’Harold Innis, qui s’inscrivent dans le courant favorisant l’approche des « Staples » ou produits de base. Que ce soit pour les pêcheries, les fourrures, les céréales ou le bois, les études approfondies ne manquent pas sur le démarrage, l’évolution conjoncturelle du volume et des prix, l’organisation de la cueillette, du transport dans le réseau laurentien et de l’expédition à partir de Québec, la concurrence sur les marchés métropolitains et internationaux et la formation d’une bourgeoisie d’affaires coloniale et locale[1]. Les retombées de l’exploitation de ces ressources ont retenu également l’attention des historiens, tout particulièrement dans l’ouverture des régions qui en dépendent et qui peuvent appuyer l’établissement d’une population et leur développement agricole sur une activité en co-intégration au sens de l’historien Gérard Bouchard[2]. Même l’analyse des politiques commerciales britanniques se concentre sur leur implication dans le commerce d’exportation de ces ressources : que ce soit l’obligation imposée par les Actes de navigation de les expédier sur des navires britanniques en Grande-Bretagne ou l’imposition de tarifs d’importation sur ces ressources à l’entrée dans le marché métropolitain, leur réduction préférentielle pour les colonies britanniques dont le Canada et leur abolition progressive à compter des années 1840[3].

Loin de minimiser l’importance de ces ressources dans le développement économique laurentien et dans l’histoire de Québec et de ses activités portuaires et industrielles (la construction navale surtout), il convient de revoir l’absence quasi complète dans ce portrait des exportations de la Grande-Bretagne vers le Canada, passant par Québec. En introduction à son histoire économique et sociale, Fernand Ouellet avait remis dans le contexte des politiques mercantilistes le développement de l’économie québécoise de la période 1760-1850 et avait situé leurs effets tant sur les industries locales que sur l’exportation des richesses naturelles[4]. Ses travaux d’analyse plus approfondie des importations britanniques au Canada ont souffert de l’absence de données complètes et continues. Les quelques relevés de Ouellet proviennent de plusieurs fonds d’archives gouvernementales et des appendices aux Journaux de l’Assemblée législative du Bas-Canada ou de la Province du Canada, mais se limitent à une gamme de produits de consommation alimentaire souvent d’origine coloniale ou étrangère : boissons alcooliques (rhum, brandy, vins), sucre et mélasse, café et thés, sel et tabac[5]. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces produits, taxés à l’importation par les autorités coloniales à des fins de revenus, ce qui explique sans doute la disponibilité des relevés, dans le profil de consommation des habitants du Québec, du Bas-Canada et de l’espace laurentien. Ouellet doit convenir toutefois qu’ils ne représentent qu’une fraction des importations totales en raison de l’absence tout particulièrement des informations sur les textiles et les lainages[6]. Mais quelle fraction ? La réponse à cette question se révèle particulièrement difficile dans la mesure où l’information sur les quelques produits disponibles n’est exprimée qu’en quantités et ne favorise pas les comparaisons.

Si les importations britanniques au Canada n’ont guère retenu l’attention des chercheurs canadiens, les historiens britanniques ont développé une problématique reliant la révolution industrielle et les exportations internationales, notamment dans les colonies, un questionnement qui ne manque pas de pertinence pour notre propos. Représentatif de ce courant, l’historien économiste Ralph Davis, dans The Industrial Revolution and British Overseas Trade, rappelle la vision traditionnelle de l’origine de la révolution industrielle britannique fondée sur l’augmentation de la demande intérieure par la réduction des coûts alimentaires et la hausse des revenus et sur des transformations technologiques de la production manufacturière, tout particulièrement du coton, qui augmentent fortement l’offre de produits industriels[7]. Pour Davis, ces forces jouent certainement au début de la révolution industrielle, mais le marché britannique ne pouvait seul soutenir sa poursuite et une croissance continue et même accélérée de ses principaux secteurs, sans la contribution des marchés extérieurs, tant coloniaux qu’internationaux. Encore fallait-il établir l’importance et la nature de ces exportations britanniques à travers le monde. Davis s’est lancé avec une équipe dans un dépouillement sélectif des archives de la douane britannique, dont les registres volumineux d’information annuelle sur les importations et exportations par colonies et pays et par produits, en quantité et en valeur, avaient déjà retenu l’attention de plusieurs chercheurs, mais avaient rebuté la plupart d’entre eux, probablement en raison de leur taille et de plusieurs obstacles conceptuels[8].

Ce débat sur le rôle joué par les exportations dans la Révolution industrielle britannique et la disponibilité de données commerciales sur ces exportations, soit tirées directement des registres de la douane (Davis), soit publiées en extraits sectoriels ou en bilans périodiques dans les British Parliamentary Papers (BPP), ouvraient une possibilité d’application de ce questionnement et de ces ressources documentaires à l’étude du commerce d’importation à Québec et au Canada depuis la Conquête[9]. Plusieurs chercheurs ont constaté déjà la présence souvent déterminante de produits de consommation d’origine britannique et étrangère sur le marché québécois et canadien. Ils les ont relevés dans des encarts de marchands importateurs ou détaillants dans les journaux locaux annonçant des arrivages de nouveaux produits et ils en ont retrouvé également dans des inventaires après décès de différents groupes sociaux, tout particulièrement des textiles et des vêtements[10]. D’autres ont pu constater de semblables occurrences dans les relevés d’affaires de marchands importateurs et détaillants à Québec, mais aussi dans les réseaux de distributions à Montréal et dans le Haut-Canada[11]. Des réseaux d’exportateurs britanniques et de filiales locales engagées dans l’importation et la vente en gros et détail profitent de ce commerce et en retirent des surplus qu’ils peuvent investir dans le commerce des richesses naturelles, dans les infrastructures de transport maritime et dans les autres sphères d’activité économique, notamment le foncier.

Pour éclairer le développement et les caractéristiques du commerce québécois et canadien d’importation des produits britanniques, coloniaux et internationaux, les relevés de la douane britannique (série « CUST » pour Customs) fournissent un corpus gigantesque d’information détaillée en quantité et en valeur sur la circulation annuelle des produits entre la Grande-Bretagne et toutes les colonies et tous les pays avec lesquels elle commerce. Davis les a exploités sur la base de trois années consécutives par décennie (1784-1786 à 1854-1856) pour analyser la répartition des exportations, réexportations et importations par groupes de produits et par régions du monde. D’après ses données, les exportations britanniques au Canada (l’Amérique du Nord britannique) représentent à peine 4 à 5 % du grand total en valeur pendant toute cette période et se composent, à environ 80 à 90 %, de produits industriels (des textiles de laine, de coton, de lin et de soie, des vêtements et des produits métalliques surtout), le reste comprenant surtout des produits alimentaires jusque dans les années 1810, en décroissance par la suite, et remplacés par des matières premières en proportion croissante[12]. Il faut ajouter des importations britanniques réexportées, dont environ 3 % aboutissent au Canada, représentant alors entre 15 et 25 % du total des entrées de marchandises – le xviiie siècle enregistrant un taux légèrement supérieur, surtout des produits alimentaires, certains exotiques, soit des vins, des boissons alcooliques, du thé et une grande variété de matières premières. Si ces exportations britanniques au Canada occupent peu de place pour la Grande-Bretagne, il en est tout autrement pour les colonies de l’Amérique du Nord britannique.

En dépit de leurs limites et de leurs potentialités tout aussi importantes, développées en annexe à la fin de ce texte, ces informations douanières britanniques offrent une possibilité nouvelle de cerner un volet peu connu de la consommation locale de produits importés au Québec et au Canada depuis la prise de Québec jusqu’à la fin du système mercantiliste, dans les années 1840, cela jusqu’à ce que les compilations canadiennes des Commerce et Navigation deviennent disponibles à partir de 1850[13]. Elles permettent également de revoir, décomposer et préciser la contribution des produits du Québec et du Canada exportés en Grande-Bretagne.

Une première analyse des données permet de comprendre le rythme et la nature de l’insertion de l’économie commerciale des Canadas dans le système britannique des échanges internationaux depuis le changement de métropole en 1760-1763 jusqu’à la construction d’un environnement économique continental et en voie d’émancipation de la tutelle d’un système mercantiliste, remis en question par la métropole même. Une première période jusqu’au début du xixe siècle fait voir les débuts difficiles de cette intégration dans un contexte fortement perturbé par la guerre de la Conquête, une administration de la colonie canadienne sous un régime militaire d’exception, la guerre d’indépendance américaine et l’invasion du Canada. Le tournant du xixe siècle marque l’implantation d’un statut colonial avec assemblée élue, l’accroissement de l’immigration génératrice d’un marché de consommation et l’amorce d’un commerce d’exportation du bois qui va lancer l’économie laurentienne dans l’orbite commerciale britannique. Par la suite, la croissance des arrivées d’immigrants britanniques, la forte progression de la population de Montréal et du Haut-Canada, le décollage des exportations du bois équarri et plus tard scié vers le marché britannique et l’établissement d’une communauté d’affaires britanniques dans les centres de Québec et de Montréal s’accompagnent de la pénétration spectaculaire des produits industriels britanniques sur le marché laurentien. Cette arrivée amène la consolidation et l’expansion d’un réseau local de distribution de ces importations : importateurs, marchands de gros, détaillants de marchandises sèches et de quincaillerie en milieu urbain et marchands généraux en milieu rural en deviennent les maîtres d’oeuvre. Sans être accessibles à tous, les biens de consommation importés, le plus souvent de facture industrielle, trouvent leur place dans les maisons et les familles, grâce à des prix fortement décroissants, aggravant ainsi la vive concurrence avec les produits locaux, tout particulièrement les textiles.

Au-delà du débat sur les effets sur l’industrialisation britannique des politiques mercantilistes et des exportations de Grande-Bretagne vers l’étranger et les colonies, il est apparu rapidement pertinent de soulever aussi leurs retombées sur le démarrage industriel dans la colonie canadienne. Dans quelle mesure les importations au Canada des produits industriels britanniques et les contraintes mercantilistes ont-elles contribué à inhiber ou retarder l’implantation des premières industries locales ? À ce titre, la concurrence entre les importations et les productions artisanale et industrielle canadiennes sur le marché local devient un questionnement particulièrement pertinent qu’il sera possible d’aborder à partir de quelques cas avec les nouvelles données tirées des registres de la douane britannique, confrontées aux résultats de recherches sur ces industries locales.

Québec au centre du commerce d’import-export laurentien

Dès 1760 et jusqu’au milieu du xixe siècle, la colonie laurentienne (Bas et Haut-Canada) entre de plain-pied dans le système commercial britannique et Québec en devient la tête de pont incontournable : là où arrivent les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et où s’embarquent sur les grands voiliers les produits d’exportation qui en constituent la contrepartie.

Les circuits maritimes des premières années de présence britannique à Québec se résument plus souvent qu’autrement à des aller-retour entre Londres et Québec ; bien que les échanges entre les Treize Colonies et Québec soient également à signaler, ils ne représentent qu’une fraction de ceux entre Londres et Québec, du moins quant à la valeur des échanges, et cela avant le déclenchement de la Révolution américaine. Mais est-ce vraiment étonnant lorsque, au milieu du xviiie siècle, Londres contrôle 66 % de toutes les exportations et reçoit 71 % de toutes les importations[14] ? De 1761 à 1773, le nombre de navires atteignant Québec se chiffre à quelque 69 navires annuellement en moyenne et le tonnage manutentionné se situe au niveau des 5700 tonneaux. La Révolution américaine entraîne des répercussions majeures sur les circuits maritimes : deux des trois circuits commerciaux, celui de l’Atlantique et celui des Antilles, connaissent alors une baisse d’activité substantielle. Québec devient pour la métropole l’un des ports de ravitaillement par excellence, l’un des plus près du théâtre des opérations ; les autorités portuaires dénombrent annuellement environ 78 navires contenant plus de 9500 tonneaux. Cent cinquante-six navires mouillent en rade de Québec en 1774, un sommet inégalé au cours du xviiie siècle[15]. Les navires proviennent trois fois sur cinq d’outre-Atlantique après 1774 et ils transportent les trois quarts des cargaisons à être débarquées dans le port. Après la guerre révolutionnaire américaine, les journaliers n’auront que 59 navires en moyenne à décharger par année entre 1784 et 1791, ce qui représente néanmoins une cargaison de 9250 tonneaux annuellement, les navires se faisant de plus en plus gros (150 tonneaux en moyenne par navire)[16].

Par la suite, d’à peine une centaine de navires arrivés annuellement à Québec dans la décennie 1790, la circulation maritime atteint presque 1500 en 1845, pour osciller par la suite entre 1000 et 1400. Les tonnages moyens de ces navires croissent sans cesse, passant d’environ 150 tonneaux dans les années 1790 à près de 400 tonneaux à la fin des années 1840, dans un mouvement irréversible qui atteint les 700 tonneaux vers 1870. Que transportent ces navires plus nombreux et plus gros, en plus bien sûr de passagers et d’immigrants qui viennent augmenter substantiellement la population du Canada et de son voisin du sud ? Quelle importance occupent les importations et les exportations dans ces échanges ?

Sous réserve des difficultés méthodologiques soulevées par les valeurs officielles et présentées en annexe, la comparaison du total des importations et des exportations du Canada depuis 1760 marque une tendance claire que nous avons choisi de représenter graphiquement en deux périodes distinctes, tant les écarts en valeur sont marqués entre le dernier tiers du xviiie siècle et la première moitié du xixe siècle. Au-delà des effets d’une conjoncture économique et politique fluctuante, la valeur des importations domine, pour à peu près toute la période, les échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne.

Se créer un créneau sur le marché britannique

Ainsi que le dénote la figure 1, les exportations laurentiennes ne représentent au mieux que 21,6 % du total des importations au cours des années 1760-1791, la plus notable exception étant les années 1784 et 1785, en raison d’une forte chute des importations. Elles sont toutefois en hausse constante de 1760 à 1791, passant d’environ 32 000£ en 1762 à plus de 116 000£. Par la suite (figure 2), les exportations représentent à peine 25 % des importations dans la décennie 1790, 38 % dans les années 1800, 35 % dans les années 1810, en hausse à 46 % dans les années 1820, 60 % dans les années 1830 et 89 % dans les années 1840. L’ouverture du marché britannique à des exportations canadiennes de bonne valeur s’est révélée difficile et possible essentiellement avec des mesures préférentielles permettant de compenser des désavantages comparatifs importants. La conjoncture politico-militaire internationale joue un rôle non négligeable, tout particulièrement visible dans les exportations à partir de 1807 à la suite du Blocus Continental. Elle est également déterminante, malgré une absence de données au mauvais moment dans les années 1812-1815, dans les importations très élevées, en grande partie pour contourner le blocus commercial imposé par les Américains pendant le conflit de 1812-1815, qu’il faut comparer à des exportations minimes. Par la suite, la conjoncture commerciale et financière prend le dessus, alors qu’à quelques reprises la chute abrupte des importations permet aux exportations de les rejoindre (1834 et 1843), une hausse marquée des exportations les rapproche des importations en 1841-1842 et une chute profonde des deux les rassemble en 1848-1849.

Malgré leur importance indéniable dans l’économie de Québec et du Canada, que ce soit en volumes transportés, en ressources humaines et financières mobilisées ou en retombées dans les régions, les fourrures et le commerce du bois ne parviennent pas à contrebalancer en valeur l’ampleur des importations et il faudra le développement d’exportations de céréales pour les rapprocher. Les figures 3 et 5 décomposent les exportations en valeur dans leurs principales composantes et, pour les deux périodes, démontrent clairement d’abord la prédominance des fourrures et des peaux jusqu’au milieu de la décennie 1800[17], et leur déclin rapide par la suite jusqu’à devenir négligeables, ensuite l’ouverture bien connue des exportations de produits forestiers à compter de 1808 jusqu’à la guerre de 1812, leur reprise subséquente vers une position prépondérante pour le reste de la période.

Figure 1

Valeur estimée des importations de produits britanniques et non britanniques au Canada et des exportations canadiennes en Grande-Bretagne, 1760-1793

Figure 2

Valeur estimée des importations au Canada et des exportations du Canada en Grande-Bretagne, 1790-1851

Les registres douaniers permettent de cerner une vingtaine de grandes catégories de produits destinés à l’exportation entre 1760 et 1791. Outre les fourrures, le bois et ses sous-produits, l’huile de mammifères et ses sous-produits comme les ossements, les céréales de même que les produits naturels constituent les principales exportations coloniales entre 1760 et 1791 ; ensemble, elles représentent, en moyenne, près de 98 % de toutes les exportations (figure 3).

Figure 3

Valeur des cinq principales exportations vers la Grande-Bretagne, 1760-1791

Surprise : le castor ne fait pas recette ! La colonie laurentienne doit sa naissance aux fourrures et bien que cette « richesse » soit sa plus grande contribution à l’économie métropolitaine, la ressource réserve encore quelques surprises, car les registres douaniers permettent d’aller au-delà de la généralité et de préciser de quel genre de fourrures il s’agit. La part du castor dans les exportations ne cesse de chuter en cette fin de xviiie siècle. Guerres, épuisement de la ressource, prix à la hausse sur le marché métropolitain font que la demande s’essouffle[18]. Or si, selon la figure 3, la valeur des exportations de fourrures se maintient à la barre des 75 % entre 1760 et 1791, c’est donc qu’il y a fourrures de remplacement. Plus d’une trentaine de sortes de fourrures sont exportées en Grande-Bretagne au cours de cette période. Ici encore le phénomène n’est pas nouveau et ses antécédents se retracent au Régime français. De fait, trois fourrures semblent prendre le dessus sans toutefois prétendre à détrôner le mammifère amphibien : celles de chevreuil, d’ours noir et de martre, quoique celles d’ours semblent tomber en disgrâce à compter de 1773. Bien que la relève soit assurée par la martre, il semble bien qu’il faille deux tentatives avant qu’elle perce le marché de la mode britannique. À ce trio, il faut rajouter le raton-laveur qui jouit d’une certaine popularité, mais dont la valeur ne dépassera jamais les 9 %, tout comme la loutre qui atteint les 10 % par une seule fois, en 1767. Au total, chevreuils, ours, martres et ratons font 40 %, en moyenne, des peaux exportées après 1760 (figure 4).

Figure 4

Principales fourrures et peaux exportées depuis Québec, 1760-1791

Il semble bien que les fourrures laurentiennes aient été victimes de la mode. On leur cherche des vocations ; si l’une ne réussit pas à percer le marché, peut-être une autre réussira-t-elle ? Autant en France qu’en Angleterre, dans la seconde moitié du xviiie siècle, la mode tend à « s’éloigner du consensus et à privilégier l’individualisme, à se démarquer de la sacro-sainte tradition et à expérimenter, ce qui peut s’apparenter à une forme de modernité[19] ».

Parmi les produits forestiers, si, durant les premières années post-conquête, les marchands anglophones expédient surtout du bois de sciage, ils feront bientôt une incursion du côté des mâtures et des espars qui connaîtront le même sort que sous l’administration française, car leur exportation est délaissée au bout de cinq ans (1764-1769) ; elle ne reprendra, sur une base irrégulière et surtout moins importante, qu’à compter de 1783, quoiqu’après 1789, il semble y avoir envol momentané. Les madriers de chêne québécois ne trouvent pas preneur à l’exception d’une année ou deux comme en 1788 et 1789, alors que pin, merrain et tonneaux ou futailles se fraient une voie de façon stable jusqu’aux quais britanniques à compter de 1766. Le port de Québec n’expédie en Angleterre que quelques barils de goudron et de brai au cours des premières 30 années de présence britannique à Québec. Potasse et perlasse se manifestent de façon soutenue surtout après la guerre avec les États-Unis de sorte que l’arrivée des Loyalistes y est probablement pour quelque chose.

Pour les années subséquentes, les données d’exportations révèlent l’importance considérable en valeur de la potasse et de la perlasse que plusieurs auteurs avaient soulignée et qui constituent un débouché intéressant pour les opérations de défrichement dans le bassin laurentien, autant au Québec, qu’aux États-Unis et dans le Haut-Canada[20]. Utilisée dans les activités industrielles britanniques (cotonnades et verre), la potasse laisse progressivement la place aux différentes espèces de bois équarris, surtout à partir de la fin des années 1820, dont les valeurs pourraient être fortement sous-estimées selon Davis[21]. Inutile de rappeler ici l’histoire bien connue de l’exportation des produits forestiers laurentiens, depuis les matures dans les années 1810 et 1820, auxquels s’ajoutent peu après d’énormes volumes d’expéditions de bois équarris (pins et chêne) et plus tard des bois sciés, rendus possibles par les tarifs préférentiels.

Figure 5

Valeur des exportations du Canada vers la Grande-Bretagne, par principaux produits, 1760-1850

Quant aux céréales, entre 1760 et 1791, elles ne constituent qu’une exportation occasionnelle à destination de la métropole et de très faible ampleur (à peine 2 % par année), à l’exception de certaines années comme en 1774-1775 et en 1791 où elles représentent 12 % et même 14 % de la valeur totale des exportations. Cependant, au gré des besoins du marché britannique et grâce aux modalités tarifaires des Corn Laws, des exportations parfois considérables de céréales viennent agir en complément aux pelleteries de 1800 à 1804 ou aux produits forestiers de 1830 à 1834 et à compter de 1840.

Trouver le bon filon ou les choix de consommation : les importations

Que dire de ce marchand britannique qui, dans les ruines presque encore fumantes de Québec, écrit qu’il éprouve beaucoup de difficulté à vendre son shrub parce qu’il y a abondance de citrons dans la ville ! Image presque surréaliste si elle n’était vraie[22]. Cet exemple d’agrumes, bien que banal, reflète néanmoins une facette non seulement de la vie sur les quais mais aussi de la teneur des exportations d’outre-Atlantique ; une partie des produits importés dans la colonie proviennent en réalité d’autres colonies ou pays. En cela, la situation ne change que peu par rapport à ce qui se passait antérieurement puisque des produits d’un peu partout circulaient également à Québec du temps des Français ; seuls les pays de provenance changent. Encore faudrait-il s’en assurer, car contrebande et commerce avec les colonies anglaises étaient aussi au rendez-vous. Toutefois, ce qu’il importe de retenir, c’est que ces denrées qui arrivent à Québec se fraient un chemin jusque dans les diverses échoppes urbaines au même moment qu’elles repartent vers Trois-Rivières, Montréal ou dans les diverses paroisses. Et si, en 1770, les colonies britanniques américaines importent à 90 % des biens semi ou entièrement manufacturés, il y a fort à parier que le même genre de situation prévaudra dans la vallée laurentienne au cours des 30 premières années de présence britannique à Québec[23].

D’après les registres annuels des douanes, marchands britanniques et canadiens importent annuellement pour plus de 320 000£ en moyenne de la conquête à l’acte constitutionnel de 1791, les meilleures années culminant avec le conflit armé de la guerre révolutionnaire américaine, besoins guerriers obligent. Ces importations sont toutefois en hausse continue ; elles doublent entre le début des années 1760 et 1790 (figure 1). Bon an mal an, au cours des 30 premières années de présence britannique, les manutentionnaires du port déchargent à Québec des biens qui peuvent être répertoriés sous 28 catégories différentes[24]. Ces marchandises parviennent à Québec depuis l’Angleterre ou d’autres pays européens via le circuit des échanges londoniens. De ces produits, se distinguent, par ordre d’importance, les tissus auxquels il faut ajouter les vêtements confectionnés, les vins et alcools, les produits du fer et les autres métaux, les aliments préparés ou transformés et les céréales. Ces quatre groupes représentent 78 % des totaux ; les seuls tissus comptant, en moyenne, pour 44 % du total et les vêtements un maigre 3 %. Ces chiffres prennent une tout autre signification lorsque la vingtaine d’autres groupes de biens importés est ajoutée. Elles occupent une proportion négligeable des cales, surtout quand 15 % de ces autres groupes sont des produits officiellement étiquetés « divers », sans qu’il soit possible de savoir ce que cette catégorie contient (figure 6).

Figure 6

Valeurs des principales importations dans la vallée laurentienne depuis la Grande-Bretagne, 1760-1793

Entre 1790 et 1851, les importations au Canada comprennent essentiellement des produits textiles : en moyenne 51,8 % de la valeur des importations se compose de textiles et de vêtements, 10,9 % de boissons alcooliques, 8,5 % de métaux et produits métalliques, 7,9 % d’aliments, 0,7 % de céréales et dérivés et un 20 % d’autres biens. Cette tendance à long terme persiste à travers les moyennes décennales qui s’inscrivent entre 43 et 58 % pour les textiles et vêtements, malgré des écarts annuels occasionnels entre un minimum de 29 et un maximum de 72 %. La figure 7 illustre plus directement en valeur le poids des différents groupes de produits, en plus de faire ressortir les fluctuations souvent fortes des valeurs globales et sectorielles. La période de la Guerre de 1812 marque une hausse remarquable du total et de la part des textiles et vêtements (environ 65 %), en relation directe avec les activités militaires et des exportations en transit vers les États-Unis pendant le conflit avec l’Angleterre[25]. Par ailleurs, la hausse du tournant des années 1830 pourrait s’expliquer en partie par une surévaluation en valeur officielle des textiles et vêtements par rapport à la valeur réelle, clairement visible par la différence entre les valeurs pour la même année (1832) d’après les registres de la douane et les British Parliamentary Papers (BPP). En effet, le raccordement entre les deux sources semble confirmer (voir l’annexe) que les valeurs des BPP auraient été corrigées à la baisse pour refléter des valeurs courantes, plutôt que des officielles, que l’on sait gonflées faute de prise en compte de la réduction tendancielle à la baisse des prix de la production industrielle. Pour cerner la dynamique sectorielle du mouvement des importations britanniques, nous allons nous concentrer ici sur deux groupes dominants : les textiles et les produits métalliques. Les autres groupes pourront se prêter au même type d’analyse à d’autres occasions.

Bien que la tendance générale des importations dans la colonie laurentienne soit à la hausse, au cours de la période 1760-1791, celle des tissus, nonobstant la période faste des années 1772 à 1777, chute cependant de façon importante à compter de 1777 ; néanmoins la tendance affiche une légère croissance par rapport aux années 1760 (figure 6). Ces tissus, dans une proportion de plus de 75 %, sont d’abord et avant tout des exportations directes de la Grande-Bretagne, les tissus réexportés ne comptant que pour 17 % du total. Quant aux vêtements confectionnés, ils proviennent surtout de Grande-Bretagne, ceux provenant de l’extérieur de la Grande-Bretagne et réexportés à Québec n’apparaissent dans les registres qu’entre 1762 et 1772 (figure 8).

Figure 7

Principaux groupes de produits d’importation de la Grande-Bretagne, en valeur d’après les registres de la douane britannique et les BPP, 1790-1851

Figure 8

Répartition de la valeur des tissus et vêtements selon leur provenance, 1760-1793

L’exemple des vêtements réexportés est révélateur d’une certaine méconnaissance du marché et d’une certaine adaptation à la demande des consommateurs. L’apparition de « nankeens » ou nankins dans les consignations de vêtements réexportés, ces pantalons de toile de coton jaunâtre en provenance de Nankin en Chine, se fait rare – à peine deux ans, 1763 et 1765 – bien que la production en soit récupérée plus tard en cette fin de xviiie siècle par des fabricants anglais. Et pourtant, ces pantalons sont fréquemment annoncés dans les journaux du Massachusetts à la même période. La situation se répète pour les « ginghams », ces vêtements de coton indiens distinctifs par leurs motifs lignés et dont la fabrication sera reprise dans la région de Manchester à compter des années 1760 ; pourtant on en perd toute trace à compter de 1772. Dernier exemple de production indienne, les « doreas », vêtements fabriqués en mousseline de coton, qui surgissent dans les exportations à compter de 1763 et qui en disparaissent à compter de 1771, même si la région de Manchester en fabrique d’aussi bonne qualité et à aussi bon prix, ce qui forcera éventuellement la compagnie des Indes occidentales à en cesser l’importation[26].

Dans les vêtements confectionnés en Angleterre, les vêtements pour hommes et les accessoires pour femmes comptent pour 30 % de ce genre d’importations. Toutefois, c’est le chapeau qui prend la part du lion alors qu’on importe en moyenne pour plus de 3000£ de chapeaux de castor et près de 2000£ de chapeaux de feutre qui peut être lui aussi fabriqué à partir de poils de castor ! La chapellerie représente donc 57 % de la totalité des importations de vêtement. Cet exemple rappelle le contexte mercantiliste dans lequel la colonie est ancré : la ressource naturelle est expédiée en Europe et y revient sous forme de produit fini, du moins au xviiie siècle.

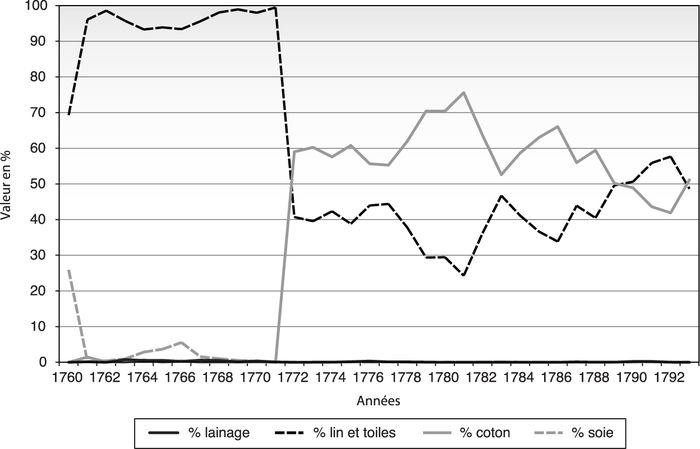

En Angleterre, la fabrication des cotonnades gruge sans cesse une part significative du marché au détriment des lainages, et la même situation prévaut à Québec dans le cadre des exportations britanniques. S’il fallait brosser un instantané de la situation générale des textiles, toutes provenances confondues, il pourrait se résumer à ceci : en 1772, arrivent à Québec par ordre d’importance les lainages (66 %), les lins et toiles (16 %), les cotons (13 %) et les soieries (4 %), ordre qui correspond d’ailleurs à celui des principales exportations d’origine britannique à cette date, à l’exception des deux derniers qui sont interchangés mais dont les quantités sont relativement importantes[27]. Vingt ans plus tard, le portrait des tissus importés à Québec a changé considérablement non pas par rapport aux rangs occupés, mais plutôt quant à la distribution de chacun des genres de production : les cotonnades se classent toujours au troisième rang (29 %) devancé de peu par les importations de lins et toiles (31 %), alors que les lainages se maintiennent au premier rang avec 35 % des importations ; les soieries battent la marche avec 4 % (figure 9).

Figure 9

Valeur relative des catégories de tissus importés depuis l’Angleterre, toutes provenances confondues, 1760-1793

S’il fallait départager entre productions d’origine britannique et production réexportée, les lainages de toutes sortes représentent, pour l’ensemble des années 1760-1793, près des deux tiers des importations de tissus confectionnés en Angleterre, une proportion constamment supérieure à la moyenne des exportations métropolitaines britanniques quoique en baisse régulière à compter de 1777 (figure 10). Question de climat, de goût des consommateurs ou de méconnaissance du marché ? La question reste posée ; cependant lorsque la situation des exportations dans les colonies américaines est considérée, celles-ci se rapprochent davantage des chiffres généraux d’exportations britanniques[28] (figure 10).

Figure 10

Proportion des principales catégories de tissus importés directement d’Angleterre, 1760-1793

Toiles et lins constituent la seconde importation de textiles anglais en importance, à près de 20 %. Les cotonnades sont cependant en progression constante. Bien que les cotonnades d’origine britannique représentent près de 9 % des importations de tissus pour l’ensemble des années 1760-1793, elles ne parviennent à la barre des 10 % qu’à compter de 1781. La situation des cotons reflète par ailleurs celle de la Grande-Bretagne où la fabrication des cotonnades concourt à propulser ce pays dans la révolution industrielle, alors que les exportations de cotonnades passent de 2 à 10 % des exportations totales de la Grande-Bretagne entre 1772 et 1790[29].

Parmi les tissus réexportés depuis Londres, toiles et lins constituent les trois cinquièmes des importations ; ces tissus proviennent de Hollande, de Flandre, de Russie ou d’Allemagne, nonobstant qu’il y ait ou non des droits d’importations élevés. Quant aux cotonnades, qui en constituent près de 40 %, elles proviennent principalement des Indes. Fait à noter, elles n’apparaissent dans les registres de douanes qu’à compter de 1772 ; question de changement de méthode dans la comptabilité ? Impossible de le préciser (figure 11).

Figure 11

Importance relative des principales catégories de tissus réexportées depuis Londres vers Québec, 1760-1793

Après ce survol des principales importations de tissus à Québec au cours de la période 1760-1793, il apparaît évident que Québec et par extension la colonie n’échappent pas au courant international. Les tissus, quels qu’ils soient, apparaissent constamment dans le paysage laurentien et cela, dès les premiers jours de présence britannique ; en cela, la situation ne fait qu’écho à celle qui avait cours sous l’administration française[30]. Il s’agit de tissus bon marché qui pénètrent massivement, du moins dans le marché urbain, qu’il s’agisse de tissus indiens, européens continentaux ou britanniques. Que ces tissus soient ou non de qualité moins grande qu’auparavant, une chose est certaine : le consommateur se voit offrir un vaste choix dont certains éléments peuvent être boudés quelque fois, à l’instar des nankins, mais qui, dans l’ensemble, lui rend accessibles des produits variés et surtout renouvelés.

Par la suite, les exportations britanniques des produits textiles en Amérique du Nord britannique ne représentent, selon les données de Davis, que 2,5 à 3,5 % du total à la fin du xviiie et au début du xixe siècle pour les lainages, en hausse dans la première moitié du même siècle à entre 4 et 8 %, alors que pour le coton les proportions sont comparables au tournant du xixe siècle, mais se situent par la suite entre 1,5 et 4 %[31]. Avec une population de moins de 250 000 habitants au début du xixe siècle, le Canada (Bas et Haut) ne recueille qu’environ la moitié de ces exportations, le reste se retrouvant surtout dans les Provinces Maritimes, une proportion en forte croissance dans la mesure où une immigration importante commence à s’y établir et que les résidants démontrent une natalité élevée, haussant la population totale du Canada vers les 650 000 au milieu des années 1820 et 1,2 million vers 1840. Quels textiles et vêtements reçoit de Grande-Bretagne cette population ?

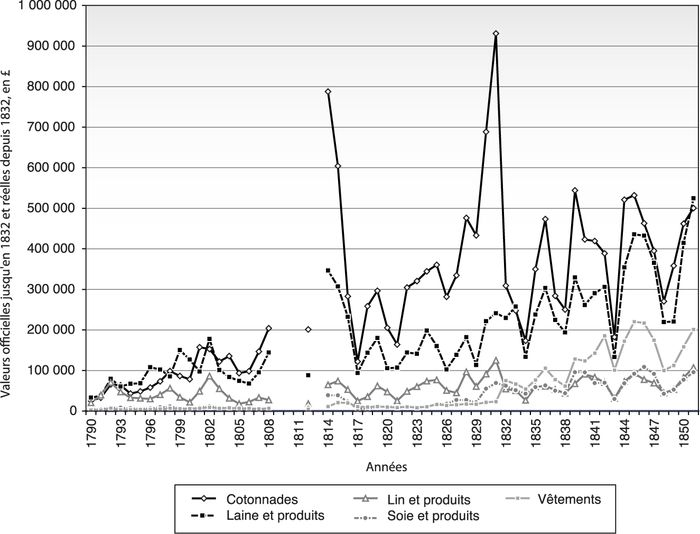

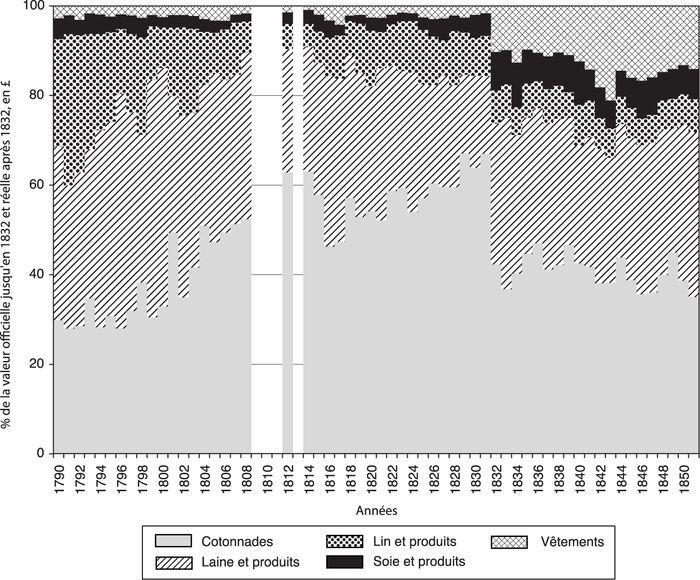

Au début du xixe siècle, lainages et cotonnades se partagent bon an mal an entre 70 et 90 % du total de ces importations (figures 12 et 13). Les cotonnades se détachent nettement à compter de la décennie 1820 et la croissance en valeur semble très importante jusqu’en 1832, en raison, au moins en partie, de la forte surévaluation de leurs valeurs officielles par rapport aux valeurs réelles. Au-delà de fluctuations cycliques marquées affectant en parallèle les deux principaux textiles importés, la position des cotonnades se confirme à un niveau plus représentatif par la suite. Les produits du lin, importants à la fin du xviiie siècle, plafonnent par la suite alors que la soie n’acquiert une quelconque importance qu’à compter des années 1830. Les vêtements se développent progressivement à partir du milieu des années 1820, plus vigoureusement dans la décennie 1840.

Figure 12

Valeur des importations de Grande-Bretagne au Canada des principaux groupes de produits textiles et de vêtements, 1790-1851

Figure 13

Répartition en pourcentage de la valeur des importations au Canada des principaux groupes de produits textiles et de vêtements, de Grande-Bretagne, 1790-1851

Les rigueurs du climat et les habitudes vestimentaires britanniques prédisposaient les Canadiens à importer des lainages : ils font donc partie dès le départ des arrivages annuels et se maintiennent dans une position enviable sur le marché malgré les gains des cotonnades. Les registres de la douane utilisent des catégories qui reflètent la diversité des produits en laine importés au Canada : des étoffes et tissus de qualité haute ou moyenne utilisables notamment dans la confection de vêtements (entre 25 et 50 % et parfois plus au milieu du xixe siècle), du « worsted », des couvertes (3 à 7 %), de la flanelle (5 à 15 %), des rideaux, des tapis, des chaussettes et autres tricots (3 à 10 %) et une forte proportion (entre le tiers et la moitié) identifiée avant 1815 comme « colored » et après comme « second and inferior[32] ». Sans surprise, la contribution des importations de lainages non britanniques reste négligeable. Visiblement, il existe au Canada un marché solide pour les différents lainages qui conserve ses adeptes, malgré la montée des cotonnades.

Le second groupe majeur des textiles, les cotonnades, se taille une place de choix parmi les importations canadiennes surpassant les lainages depuis le début des années 1800, mais sans s’en détacher avant la fin des années 1820. Elles possèdent des avantages indéniables sur les textiles traditionnels (laine et lin). Légères, faciles à imprimer en couleur et aisément lavables, elles deviennent disponibles à des prix très bas que les concurrents ne peuvent rencontrer[33]. Leur succès sur le marché canadien était inévitable, notamment pour les étés parfois brefs, mais chauds et humides.

Au milieu des années 1790, encore le tiers des importations de cotonnades sont identifiées d’origine non britannique (indienne), en réexportation sous la forme de calicots et d’autres textiles prohibés (entrés en contrebande en Angleterre) dans des proportions équivalentes. Elles passent sous les 20 % à la fin de cette décennie, et se stabilisent entre 10 et 20 % jusqu’au milieu des années 1820, alors qu’elles déclinent très rapidement pour disparaître à peu près complètement en quelques années. Les cotonnades britanniques prennent le relais et sont décrites dans les registres de la douane comme « cottons linens 6 to 18 before printed » et « cottons linens printed » jusque vers 1810, puis par types de « cotton manufactured » dont les calicots restent les plus importants. Au cours des années 1790, les cotonnades imprimées gagnent rapidement du terrain, une tendance qui se renforcera, à compter du milieu de la décennie 1810, jusqu’à entre 50 et 60 % du grand total. Les calicots britanniques comptent pour les deux tiers jusqu’aux quatre cinquièmes de toutes les cotonnades et dominent nettement, avec les calicots indiens, les importations canadiennes. Parmi les autres tissés de coton d’importance, il faut citer les mousselines (entre 5 et 10 % entre 1814 et 1832) et les futaines.

Importantes à la fin du xviiie siècle, les importations de produits du lin demeurent stables ou en faible croissance au xixe siècle (figure 13). Une portion non négligeable provient d’abord de réexportations d’origine russe surtout et allemande (environ 15 % et 5 % respectivement du total), un 20 % d’irlandaise et le reste est produit par des industries britanniques qui se mécanisent en même temps que pour les autres textiles. À la fin des années 1810, les réexportations disparaissent et seul un 5 à 20 % selon les années continue à provenir de manufactures irlandaises, alors que les importations britanniques se composent pour l’essentiel de tissés blancs ou non colorés et de fil de lin.

Quant à la soie, les importations canadiennes s’insèrent dans un marché international très concurrentiel (Chine, Inde, Italie, France et plusieurs autres) et fortement contrôlé par les gouvernements au moyen de tarifs élevés et d’embargo sur les importations de certaines provenances. Dans ce contexte, si l’on se fie aux catégories des registres de la douane, les importations canadiennes s’insèrent jusqu’en 1824 dans l’espace commercial britannique, de sorte que c’est de la production vraisemblablement de cette origine qui se retrouve au Canada, identifiée dans la source à partir de 1814 comme des rubans, bas, gants et dentelles. Les volumes semblent très faibles jusqu’à la Guerre 1812-1815, puis s’accroissent progressivement, notamment à partir de 1825, lors de la levée des protections et d’un influx substantiel de soies indiennes au Canada (foulards, mouchoirs et taffetas). Supplantées quelques années, les soieries britanniques (étoffes et rubans) reviennent à la fin des années 1820 et contribuent à hausser le total des importations qu’elles dominent à quelque 95 % dans les décennies 1830 et 1840.

Finalement, les importations de vêtements n’occupent qu’une place restreinte, probablement sous-estimée en raison de l’application de valeurs officielles trop faibles comme le démontre le raccordement de 1832. Leur désignation très vague d’« Apparel » et d’« Haberdashery and millinery » ne permet de savoir de quels types de vêtements il s’agit, sauf qu’ils proviennent en quasi totalité de Grande-Bretagne. Ils manifestent une tendance à la hausse dans les années 1830, mais plafonnent dans les années 1840. Il est fort probable que la fabrication des vêtements reste au Canada encore une affaire familiale ou de petits artisans et commerçants (couturières, ateliers de confection, tailleurs).

Quelle place occupent sur le marché de consommation intérieure ces importations de textiles ? La réponse à cette question s’avère difficile à cerner, mais une estimation de la consommation en valeur par habitant des différents produits textiles importés dans l’espace laurentien (Bas et Haut-Canada) ne montre pas de croissance significative, malgré des fluctuations cycliques marquées[34]. Entre 1784 et 1850 et malgré les aléas des valeurs officielles et réelles et sans considérer la situation exceptionnelle de 1814-1815, les importations de produits textiles varient entre 0,67£ et 1,00£ par habitant, sans tendance à la hausse (si ce n’est au xviiie siècle et surtout dans le cas des cotonnades) et même en légère baisse. Il en est de même des autres groupes de produits, que ce soit les cotonnades (0,30 à 0,50£), les lainages (0,20 à 0,40£), les produits du lin et de la soie, alors que les vêtements connaissent une légère augmentation. Tenant compte des valeurs officielles fixes, on ne peut que conclure pour l’instant à une croissance importante en volume, mais qui ne dépasse pas le rythme d’augmentation de la population. Qu’est-ce qui limiterait la pénétration au Canada des importations britanniques ? Deux facteurs peuvent être avancés : la faiblesse de l’infrastructure de distribution au détail pouvant rejoindre le marché de consommation du plus grand nombre et la concurrence d’une production artisanale traditionnelle à partir de fibres locales.

Dans le premier cas, seules quelques thèses abordent sommairement les activités des importateurs, grossistes et détaillants de la période 1790-1850. Pour Jean Benoît, elles relèvent d’abord de généralistes, des importateurs-exportateurs-grossistes, oeuvrant tout autant dans l’importation d’aliments, boissons, quincailleries, de textiles, d’ustensiles ou de porcelaine et l’exportation des fourrures, du bois et des céréales[35]. Sans aborder ici substantiellement tout le volet de l’organisation du commerce d’exportation britannique, de multiples firmes d’exportateurs de Londres et des principaux ports régionaux (Liverpool et Glasgow notamment) financent la mise en place dans les marchés extérieurs de filiales et d’associés qui s’établissent dans les ports coloniaux et, bien sûr, au Canada à Québec. Les navires qui accostent à Québec renferment dans leurs cales toutes sortes de produits importés, mis en vente à l’encan et achetés par des marchands locaux ou des colporteurs, puis à compter des années 1830, destinés en consignation à des distributeurs en gros spécialisés qui les ont commandés et les écoulent auprès de petits détaillants urbains. De plus en plus, ce commerce d’importation se destine à Montréal dont le poids démographique rejoint Québec et qui surtout dessert le Haut-Canada, qui connaît une expansion rapide de sa population, et de plusieurs centres urbains en forte croissance, dont Toronto et Hamilton.

Si la mise en place d’un réseau de distribution canadien s’affirme dans les années 1830 et 1840 et explique un dynamisme accru des importations britanniques, l’extension dans les milieux ruraux passe par la généralisation des marchands généraux villageois et leur approvisionnement par des grossistes urbains. L’itinéraire commercial de plusieurs marchands peut être suivi, mais le rythme collectif de l’implantation de ce groupe reste à déterminer. Au-delà des cas individuels étudiés par divers chercheurs portant surtout sur le xviiie siècle, la compilation de 29 inventaires de magasins, réalisée par Claude Pronovost pour 1720 à 1840 sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, confirme que les textiles représentent en moyenne 56 % de leur valeur et s’approche des deux tiers si l’on inclut les vêtements et les chaussures, des proportions sensiblement proches de leur poids dans les importations[36]. Les livres de comptes quotidiens d’un échantillon de marchands du Haut-Canada couvrant 1808 et 1851 analysés par Douglas McCalla comprennent en valeur entre 20 et 33 % de tissus, dont une moitié de coton, et révèlent toute la variété des désignations de nombreux produits vraisemblablement importés[37].

Dans le second cas, l’importance de la production textile artisanale pendant la période 1790-1850 pour répondre aux besoins en vêtements, literie, décoration intérieure et autres linges de toutes sortes d’usage domestique ne saurait être sous-estimée. S’il est clair que les textiles importés trouvent un marché accueillant chez les élites marchandes et professionnelles surtout urbaines, voire chez certains artisans, la majorité de la population adhère toujours pour ses besoins en textiles aux ressources de la production domestique à partir de la laine et du lin[38]. Selon Ruddel, des inventaires au décès en milieu rural tendraient à confirmer une telle prédominance, mais tout de même avec des quantités non négligeables de tissus et vêtements importés (robes, habits, pantalons, gilets, habits et manteaux), tout particulièrement pour les jours (dimanche et fêtes) et les occasions d’apparat[39]. Il faut toutefois prendre cette conclusion avec prudence, car la répartition dans le temps des inventaires d’où elle émane n’est pas connue, pas plus que dans l’espace, même s’il faut comprendre qu’ils se trouvent vraisemblablement à proximité de Québec, donc dans son orbite commerciale.

Au-delà d’informations ponctuelles difficiles à généraliser, les relevés des premiers recensements canadiens permettent de cerner la production textile domestique à partir des années 1820. Ceux de 1844 et 1851 dénombrent au moins deux millions et quatre millions de livres, respectivement, de laine produite sur les fermes canadiennes et, en 1851, près de 350 moulins à carder et parfois à fouler qui la préparent pour le tissage domestique. Il s’en trouverait déjà quelque 170 au Bas-Canada en 1827. Il s’agit toutefois de petits établissements, greffés le plus souvent à un pouvoir d’eau déjà utilisé par un moulin à farine ou à scie et installés dans le même bâtiment. Le moulin à carder, le rouet et le métier à tisser artisanal font partie de l’approvisionnement textile familial, local et régional, sous la forme de drap et de flanelle pour la laine et de toile pour le lin. Les quantités produites d’après les recensements paraissent considérables et en forte croissance entre 1827 et 1851, mais comment se comparent-elles avec les importations britanniques[40] ?

Les relevés en volume des importations britanniques de lainages dans les BPP indiquent une forte croissance d’un peu moins de 0,5 million de verges en 1832 à plus de 5 millions en 1851 et de 1,2 à 3,5 millions pour les toiles et tissus de lin. Même si la production de lainages en milieu domestique reste substantielle tant au Bas-Canada et au Haut-Canada, celle de la toile de lin, très importante au Bas-Canada, reste très faible au Haut-Canada, ouvrant la porte toute grande aux importations britanniques. Dans ce contexte, les importations feraient une percée significative dans le marché canadien des produits textiles. Celles-ci ne sont pas visiblement les seules à en profiter, car les importations de produits textiles américains atteignent, en 1850, la première année où elles sont connues, 20 % de la valeur totale des lainages, 23 % des cotonnades, 15 % de la toile de lin et 27 % des soieries, destinées surtout au marché haut-canadien, alors que les ports de Montréal et de Québec n’en reçoivent qu’une très faible partie. Cet influx américain diminue en proportion dans les années suivantes, pour les cotonnades à 12 % en 1855 et 17 % en 1860, pour les lainages à 8,5 % et 11,1 % respectivement, pour la toile à 12,8 % et 11,7 %, confirmant ainsi le retour en force des importations britanniques[41].

Avec la disponibilité locale de laine et de lin, de même que celle du coton brut outre frontière au sud, le démarrage d’une fabrication industrielle de textiles devenait possible, surtout avec le relâchement dans les contrôles mercantilistes dans les années 1840. La trajectoire suivie par les États-Unis quelques décennies plus tôt se manifeste timidement dans les années 1820 par l’extension des activités de cardage et foulage vers celles de drap en laine très partiellement mécanisées, puis plus fermement dans les années 1840 par une mécanisation progressive jusqu’au début des années 1850, par exemple à la Lomas de Sherbrooke, chez les frères Barber à Georgetown et Streetsville et la Rosamond de Carleton Place au Haut-Canada[42]. Dans le coton, au moins deux tentatives émergent à la fin des années 1840 sans survivre, et très modestement, plus que quelques années. Rien de sérieux ne menaçait les importations industrielles britanniques pour les textiles de qualité moyenne et élevée et il aurait été surprenant que des fabriques locales aient pu s’implanter solidement, même en l’absence des contraintes mercantilistes.

Les produits métallurgiques importés : une concurrence pour les Forges du Saint-Maurice ?

Les registres de la douane britannique permettent également d’avoir une idée de l’ampleur et de l’évolution des exportations britanniques au Canada de produits du fer et de la quincaillerie, fréquemment en fer (figures 6 et 14). Les importations de produits du fer et de métaux dans la colonie laurentienne restent relativement stables (8 %) tout au cours de la période 1760-1791 et comptent donc pour un faible pourcentage des importations totales, exception faite des années de guerre. Dans une proportion de 24 à 1, le fer provient des hauts fourneaux britanniques et, lorsqu’il s’agit de produits étrangers, il s’agit principalement de fer suédois. Le fer, ouvré ou non, constitue, et de loin, la principale importation dans la catégorie des métaux (17 000£ annuellement). Il représente 70 % des métaux importés directement d’Angleterre dont 6 % sont des clous. Suivent dans l’ordre, le cuivre (13 %), le laiton (11 %), l’acier (2 %), l’argent (1 %) et le fer-blanc (0,5 %).

La catégorie « quincaillerie » consignée postérieurement à 1790 pouvait contenir une grande variété de produits que des recherches ultérieures pourraient mieux déterminer, notamment des outils en fer et autres métaux, de la ferronnerie, des articles des fonderies, de la coutellerie et ustensiles et peut-être d’autres qui ne sont pas identifiés séparément ailleurs[43]. Au-delà du fer, des quantités généralement faibles de cuivre ouvré (fil, clous et feuilles) arrivent également au Canada de Grande-Bretagne, plus importantes dans les années 1790 et 1800, au milieu des années 1820 et dans les décennies 1830 et 1840, ainsi que du bronze ouvré surtout à la fin du xviiie siècle.

La concurrence qui se développe entre les importations et la production locale dans les produits en fer devient particulièrement vive avec la croissance du marché intérieur canadien et la forte accélération en Grande-Bretagne de la production de fer et d’articles en fer à des prix de plus en plus bas. En effet, l’industrie britannique du fer passe d’une production de forges au charbon de bois de taille modeste à des établissements sidérurgiques alimentés au charbon minéral et transformant le fer en barres et en biens ouvrés à des coûts déclinants. Il faut souligner que, pendant cette période, les exportations métallurgiques britanniques occupent une position dominante dans le marché mondial et que l’Amérique du Nord et le Canada en reçoivent une portion significative[44]. D’abord constituées de fer ouvré plutôt qu’en barres ou gueuses, les importations deviennent mieux connues dans leur composition à compter de 1812 et comprennent une bonne proportion de clous, ancres, cerceaux et d’articles de quincaillerie (figure 14). Après la période exceptionnelle de la guerre 1812-1815, la croissance paraît substantielle, même si les valeurs officielles l’exagèrent alors que les prix réels baissent certainement, comme le révèle à partir de 1832 les données des BPP. Le retard au démarrage à grande échelle des constructions de chemins de fer au Canada n’ouvre que tardivement un marché considérable aux importations britanniques de fer en barre (non ouvré) et ouvré pour les rails et le matériel ferroviaire : les premières passent de 23 millions de livres ou 64 900£ en 1848 à 147 millions de livres ou 305 500£ en 1851, alors que les secondes augmentent de 71 200£ à 117 900£.

Figure 14

Répartition des importations de produits du fer et de quincaillerie en provenance de la Grande-Bretagne, 1790-1849

À la différence des industries textiles, le Canada pouvait compter sur une fabrication locale d’importance par les Forges du Saint-Maurice (au charbon de bois) auxquelles s’ajouteront occasionnellement quelques expériences plus modestes (Forges de Batiscan 1798-1814), Normandale 1823-1847, Marmora 1824-ca 1850) au Haut-Canada[45]. Pour l’essentiel, ces établissements produisaient, dans des hauts fourneaux, de la fonte à partir de fer des marais trouvé dans les campagnes environnantes et de grande quantité de bois transformé en charbon de bois. Faut-il y déceler une forte concurrence entre les importations et la production des Forges du Saint-Maurice, production dont la qualité est reconnue par les administrateurs britanniques ? Non pas, puisque les Forges après la Conquête donnent « à leur production une nouvelle orientation, qu’elles maintiendront durant les cent années suivantes ». De fait, la production de fers est un phénomène du Régime français, alors qu’à compter de la Conquête, les Forges se spécialisent davantage dans la fabrication d’objets en fonte moulée[46]. La fonte était soit vendue en barre ou gueuse ou moulée dans des objets de consommation courante (poêles et autres appareils de chauffage, chaudrons à potasse, à savon et à sucre d’érable, chaudrons, tourtières et marmites à usage alimentaire, socs de charrue, enclumes et marteaux, boîtes de roue, etc.) ou dans des pièces de machines faites sur mesure pour les équipements de transport (les premiers navires à vapeur produits localement et probablement des mécanismes de canaux) et pour certains moulins à scie ou autres machines industrielles[47]. La fonte au charbon comble une partie d’un marché intérieur en expansion avec des produits de très bonne qualité, mais coûteux, à des fins de consommation personnelle ou industrielle.

Une partie de ce marché intérieur prend la forme de fonderies, à partir des années 1810-1820 à Montréal et à Trois-Rivières et plus tard dans les années 1830 et 1840 à Québec et à Lévis, des installations de petite taille qui refondent dans de petits fours (cubilot) la fonte et les fers pour une production comparable à celle des forges, tout particulièrement des chaudrons à potasse et de la machinerie industrielle parfois à vapeur. Dans le cas de Trois-Rivières, le locataire des Forges du Saint-Maurice, Matthew Bell, y opère une fonderie en association avec son haut fourneau[48]. Dans certains cas, une entreprise de construction navale ou une grande scierie pour l’exportation peut s’équiper d’une petite fonderie pour ses besoins d’équipements. Après l’ouverture du canal de Lachine, les fonderies montréalaises se multiplient rapidement et atteignent une plus grande taille, profitant ainsi d’un marché industriel et de matériel de transport à vapeur en forte expansion. De plus, le marché intérieur inclut de très nombreux petits ateliers de forges urbains ou de forgerons ruraux pour leur matière première et leurs outils.

Il est clair cependant que dans la plupart des segments du marché, les produits britanniques trouvent une place de choix dans les quincailleries urbaines et chez les consommateurs résidentiels et industriels. Plusieurs quincailleries s’impliquent même dans la fabrication de clous comme F.-X. Méthot autour des années 1830-1840 à Beauport, se donnant ainsi une alternative à leurs achats en Grande-Bretagne. Même si cela peut étonner, l’industrie de la construction navale en bois concentrée à Québec consomme de grandes quantités de métal dans ses grands voiliers, même avant l’introduction des navires mixtes dans les années 1850, que ce soit les ancres et les chaînes qui ont remplacé les câbles en chanvre et les courbes en fer pour soutenir la charpente des navires et éviter leur déformation, essentiellement importés d’Angleterre, que ce soit également des grandes quantités d’attaches, de clous, de chevilles et de boulons fabriqués dans les ateliers de forge adjacents au chantier. Ainsi un navire de 500 tonneaux construit en 1807 pouvait contenir 5 tonnes de fer, alors que 50 ans plus tard, il comptait 40 tonnes pour 900 tonneaux[49].

Depuis la fin du xviiie siècle et pour toute la période, des poêles originaires de manufactures écossaises (les Carron, Straton et Dundee) viennent concurrencer ceux des Forges du Saint-Maurice, dont ils reproduisaient d’ailleurs certains modèles. Les importations anglaises de poêles ne paraissent pas avoir nui autant à la production locale, dans la mesure où elles se spécialisent dans les grilles et appareils au charbon ou de style élégant ou de technologies nouvelles. Importations anglaises et production locale doivent également affronter des importations américaines, surtout visibles en fin de période[50]. Les Forges du Saint-Maurice doivent réagir à ces importations qui menacent une production comptant vraisemblablement pour une moitié de leurs revenus et leur administrateur, Matthew Bell, doit prendre des mesures pour introduire de nouveaux modèles, aller chercher des ouvriers qualifiés, améliorer l’apparence et la légèreté des produits et miser sur une qualité reconnue, face à des baisses de prix occasionnelles des importations[51].

Sauf exception, les importations de machinerie paraissent très modestes (1000 £ et moins par an), ce qui ne surprend guère dans un contexte mercantiliste qui ne veut pas exporter les machines industrielles à l’étranger pour y voir se développer des concurrents sur les marchés extérieurs pour ses exportations et qui dissuade, par des taxes à l’exportation, l’envoi dans les colonies et ailleurs des matières premières non transformées utilisées dans ses industries (comme le charbon et certains métaux à l’état brut). Les quelques exceptions se produisent dans la décennie 1810 pour des appareils à carder la laine, de même que deux importations en 1817 et 1820 de machines à vapeur, possiblement pour équiper le grand moulin à scie de John Goudie à Québec, dans sa première version en 1817 et dans la seconde, après l’incendie des installations en 1819 par des artisans mécontents de la concurrence[52]. Il faut attendre la fin des politiques mercantilistes au cours des années 1840 pour que ces importations atteignent une certaine importance, notamment d’origine américaine. Généralement, les fonderies et constructeurs locaux se débrouillaient sans la participation britannique.

Conclusion

Pendant la période où la colonie laurentienne passe sous une administration britannique par conquête en 1759-1763 jusqu’à son émancipation substantielle dans les années 1840 et 1850, tant politique et administrative qu’économique avec l’abandon du système colonial et mercantiliste britannique, les importations qui arrivent à Québec pour le marché bas et haut-canadiens jouent un rôle considérable dans le développement de la consommation et de la production manufacturière de la colonie. Les informations disponibles jusqu’à maintenant rendaient difficile d’en saisir l’importance : les relevés du bureau de Québec de la douane publiés dans les appendices aux Journaux de l’Assemblée législative du Bas-Canada, exploités par Fernand Ouellet, ne contenaient des informations détaillées sur les quantités que d’une partie des importations, surtout celles imposables par le gouvernement du Bas-Canada, et seulement globalement sur les valeurs sans distinction des produits. Ainsi, la plus grande partie des biens importés, dont on connaissait par ailleurs la présence d’après d’autres sources, ne pouvaient être évalués, ni en quantité ni en valeur.

Malgré leurs limites, les registres de la douane britannique fournissent des informations systématiques et relativement détaillées sur une très longue période permettant de saisir des tendances, formuler des rapports, situer en contexte, de même que réaliser des comparaisons entre des secteurs d’activités économiques. L’utilisation systématique de ces sources doit tenir compte de plusieurs obstacles, dont les principaux seront discutés en annexe.

Le portrait qui se dégage de notre analyse des importations britanniques, et de leurs retombées sur le marché de consommation canadien et sur les débuts de la production manufacturière laurentienne, montre une situation plus diversifiée que ne le laissait supposer l’application théorique des règles du mercantilisme britannique et des actes de navigation.

Depuis le xviiie siècle, le marché de consommation laurentien connaît une expansion nettement plus rapide à mesure que l’accélération de l’immigration britannique vient s’ajouter à la forte natalité et provoquer une hausse marquée de la population au Bas-Canada, dans les villes de Québec et de Montréal et dans les cantons, et une progression remarquable partout dans le Haut-Canada. Il s’accroît en volume, mais aussi en diversité. Plus de 1500 catégories de produits importés au Canada se retrouvent dans les registres de la douane britannique, certaines regroupées, d’autres nombreuses à l’échelle de produits individuels, illustrant une grande variété d’épices, de substances végétales, médicinales, alimentaires, minérales, textiles et autres, de toutes origines. Même si les produits du monde arrivent au port de Québec et deviennent rapidement accessibles à la population urbaine, il ne faut pas conclure qu’ils soient consommés partout dans l’espace laurentien : en effet, les réseaux de distribution auprès de la grande majorité de la population rurale tardent à se développer faute de moyens de transport, d’une bourgeoisie commerciale établie dans les villages et de ressources monétaires des habitants appuyées par un système de crédit organisé. Comme il faut attribuer le retard de la pénétration des importations à ces facteurs, leur amélioration progressive à partir des années 1820 par celle des chemins, des voies navigables et plus tard des chemins de fer et par l’organisation de la distribution, ce qui ouvrira le marché de consommation aux produits britanniques, mais aussi aux importations américaines en contrebande ou officielles, surtout après l’abandon des restrictions au commerce nord-américain, de même qu’à une production locale cherchant à émerger.

Dans ce contexte, les relations entre la production industrielle britannique importée au Canada et le développement d’une production manufacturière canadienne se révèlent complexes, compte tenu du contexte mercantiliste qui prévaut pour toute la période. Ainsi, la production textile britannique importée n’affronte la concurrence que d’un artisanat local assez important et peut tabler sur des prix très bas, une qualité incomparable et l’exclusivité notamment dans le coton et la soie, faute de fibres disponibles localement.

Dans la sidérurgie, les autorités britanniques étaient en présence d’une industrie préexistante, autonome dans son approvisionnement en ressources et capable de produire la fonte et des articles sur commande d’une très bonne qualité, malgré une concurrence d’importations moins coûteuses. Cette industrie a pu servir de point d’appui à une production de seconde transformation du fer dans des fonderies qui vont pouvoir alimenter en machinerie industrielle et agricole d’autres secteurs locaux de la production manufacturière et des transports.

Une production manufacturière canadienne d’importance n’apparaît dans un grand nombre de secteurs d’activité que dans les décennies 1850 et 1860, après l’élimination des contraintes mercantilistes. Faut-il pour autant rendre celles-ci responsables de développements si tardifs par rapport à la Nouvelle-Angleterre voisine ? Il est certain que le coût plus élevé du charbon minéral et la difficulté d’importer de la machinerie industrielle ou des matières premières comme le coton aient pu joué, mais l’étroitesse du marché local de consommation et la rareté de la main-d’oeuvre et d’entrepreneurs compétents dans la fabrication en retardent l’implantation. Dans le contexte de l’ouverture au commerce nord-sud que vient confirmer le traité de Réciprocité avec les États-Unis en vigueur de 1854 à 1866[53], aussi d’une autonomie fiscale offrant l’option de protéger une industrie naissante et enfin de la structuration des réseaux de transports et de distribution, les importations britanniques subissent de plus en plus la concurrence américaine et locale, mais peuvent également maintenir leur position grâce à leur performance économique et technologique encore supérieure. L’exemple des importations de produits sidérurgiques pendant la mise en place des réseaux ferroviaires canadiens vient confirmer cette tendance. Les importations britanniques de cette période ont joué un rôle majeur dans l’économie commerciale et industrielle de la ville de Québec et encore plus de celle de Montréal, qui en profite pour accéder au statut de métropole économique du Canada au milieu du xixe siècle.

Parties annexes

Annexe

1

Les statistiques d’exportations britanniques au Canada d’après les registres de la douane britannique, 1760 à 1850

Dans un environnement économique préindustriel, les activités commerciales attirent l’attention des administrations des puissances européennes et la Grande-Bretagne, qui domine de plus en plus les échanges internationaux et qui dispose de colonies sur tous les continents, se fait un devoir de suivre de près la circulation de ses produits et des produits étrangers et coloniaux à travers ses ports et ses navires. Le siège social de la douane britannique reçoit les billets trimestriels des officiers des ports dressant un bilan des entrées et des sorties des différentes marchandises déclarées par les armateurs et leurs agents. Ces documents sont transmis ensuite à la douane à Londres (Inspector General Office) et servent à constituer dans de grands registres une compilation annuelle par unités géographiques (pays, colonies et parties du Royaume-Uni) des exportations ou importations par produits en quantité et en valeur, que ce soit les produits importés, les produits britanniques exportés ou les produits coloniaux et étrangers réexportés. Ces relevés avaient des objectifs fiscaux indéniables, dans la mesure où des tarifs et des droits à l’exportation ou à l’importation et des réductions de droits pour produits en transit (drawbacks) s’appliquaient à certains et à des groupes de produits, tant sur la base de quantités que de valeurs. Dans ce contexte fiscal, les contemporains et les chercheurs postérieurs qui ont souhaité faire appel à ces données ont dû constater que la chaîne d’information souffrait d’erreurs, de sous-évaluation ou surévaluation, de non-déclaration (contrebande), sans compter les choix lourds de conséquences de ne pas évaluer les produits à la valeur courante ou du marché, mais à une valeur fixe dite officielle. Non sans mal, des économistes et des historiens économistes britanniques se sont livrés à une utilisation critique de cette source avec l’objectif d’établir une évaluation de la balance commerciale britannique surtout du xviiie siècle.

Les National Archives (NA) de Kew détiennent depuis longtemps une vaste collection de ces registres, dont elles ont microfilmé une grande proportion et dont Bibliothèque et Archives Canada (BAC) ont fait de même pour des sections pertinentes aux colonies de l’Amérique du Nord britannique (MG43-CUST soit 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 et 34) Cette collection ne nous était pas connue lors du dépouillement aux NA, et pourrait éviter un séjour à Kew, bien que dans plusieurs cas l’accès aux registres eux-mêmes s’est révélé indispensable. Nous avons fait le choix de dépouiller les registres pertinents (Québec-Canada) sur une base annuelle en valeur par produits ou groupes de produits tels que présents dans la source pour la période 1760 à 1832. Les données manquent pour 1813 en raison d’un incendie aux édifices de la Douane et pour les produits britanniques en 1809, 1810 et 1811 (des totaux ont été trouvés pour ces années dans BPP, 1820, vol. XII, no 169 dans des bilans rétrospectifs). Pour les importations et les exportations de la période 1832-1851, nous avons utilisé, devant l’ampleur grandissante du dépouillement des registres de cette période, les BPP (dans « Tables of the Revenue, Population, Commerce of the United Kingdom and its dependencies for… ») qui rapportent à chaque année (sauf pour 1836), les exportations et les importations des colonies de l’Amérique du Nord britannique par produits et colonies.

Nous avons retenu un dépouillement systématique et une saisie dans une base de données Excel de ces registres sur microfilm ou dans les originaux lorsque l’information était illisible ou manquante, incluant les exportations (produits britanniques), réexportations (produits étrangers et coloniaux) et importations annuelles par produits individuels en valeur. Le territoire de référence identifié dans la source comme Québec pour quelques années, puis comme le Canada correspond aux deux Canadas (Bas et Haut) et à la province du Canada et n’inclut pas les autres colonies britanniques d’Amérique du Nord (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et les autres) disponibles séparément. Nous avons validé la saisie par réconciliation avec les totaux de la source. Cela a permis de repérer certaines erreurs dans notre saisie des informations ou de calcul dans les registres et aussi de corriger la plupart d’entre elles à partir d’autres totaux. Les valeurs en livres, shillings et pence ont été converties en système décimal. Certaines parties des microfilms et des registres ont été photocopiées ou photographiées numériquement pour utilisation ultérieure, notamment des valeurs non saisies (quantités).

Les nombreuses études d’historiens économistes britanniques ont permis de bien comprendre la valeur de recherche, les limites et déficiences des informations contenues dans les registres de la douane britannique. Nous avons retenu la valeur des produits pour deux raisons majeures : d’abord, la nécessité d’une comparaison entre des produits, des groupes de produits et un total pour déterminer des proportions et répartitions que ne permettaient pas la grande diversité des unités de mesure des quantités, leur inconsistance dans le temps, leur conversion difficile en unité moderne (contenants de capacité mal connue (« firkins », « boxes », barrels), pièces de dimension imprécise, etc.), leur déchiffrage et saisie difficiles (abréviations illisibles, divisions non décimales de l’unité de base), leur absence de prise en compte des différences de qualité des produits et fréquemment leur absence complète pour certaines classes de produits agrégées ou indiquées « entered at value » notamment pour des catégories de produits manufacturés (quincaillerie et ustensiles, vêtements et chapeaux, poterie, fer travaillé, etc.). Ensuite, l’objectif de mesurer l’évolution comparée des différents produits dans le temps et de faire de même pour l’ensemble des exportations et importations.

Tout serait simple si les agents de la douane avaient déterminé une valeur courante ou marchande pour chaque produit de la cargaison et transformé les quantités indiquées en une valeur en livres, servant ensuite aux totalisations avant l’entrée dans les registres. Probablement peu enclin à se fier aux affirmations intéressées des armateurs ou de leurs agents ou à discuter de quelle valeur il pouvait s’agir incluant ou non les frais de transport et autres frais, le service de la douane a déterminé une valeur officielle « Official Value » appliquée par lui aux quantités déclarées. Établies à l’origine au xviiie siècle sur les produits à mesure de leur apparition dans la sphère commerciale, ces valeurs officielles se sont appliquées aux différents produits de manière fixe par la suite sans égard aux changements de prix et aux valeurs marchandes[54]. Dans un contexte, comme au xviiie siècle, de stabilité toute relative des prix perturbée par les guerres, ces valeurs pouvaient avoir une certaine validité mais, au xixe siècle, elles résistent mal aux périodes inflationnistes et déflationnistes des guerres et des crises monétaires ou à la baisse tendancielle des prix des biens industriels produits en masse.