Résumés

Résumé

La promenade, qu’elle se pratique à cheval, à pied ou en carrosse, constitue le loisir par excellence de l’élite européenne. Parce qu’elle implique une dimension publique du « voir et être vu », elle sert la distinction sociale. Le Canada du XVIIIe siècle est lui aussi le théâtre de pratiques de loisir qui fondent des rapports sociaux. La question que le présent article cherchent à répondre est le suivante : y a-t-il des divertissements spécifiquement canadiens au XVIIIe siècle ? La promenade devient ici une porte d’entrée dans le domaine de l’histoire culturelle, et plus spécifiquement dans l’histoire des loisirs, souvent confiné au XIXe siècle. Si le modèle européen est repris, il est cependant adapté et transformé pour permettre l’émergence d’une pratique typiquement canadienne : la promenade hivernale. Les conditions de la promenade, avec ses voitures, ses lieux fréquentés et ses normes sociales sont quelques unes de ces formes de transformations. Le but de cet article est de montrer les transferts culturels entre la France, l’Angleterre et le Canada, mais également de montrer comment se mettent en place les conditions de loisirs dans la colonie.

Abstract

The promenade was probably the European elite’s principal spare time activity. Whether practiced on horseback, on foot or by carriage, the promenade had a public dimension, that of « seeing and being seen ». As such, it was a marker of social distinction. Eighteenth-century Canada was also the scene of leisure activities that underpinned social relations. The aim of this article is to answer the following question : were there specifically Canadian leisure practices in the eighteenth century ? The promenade opens a large field in cultural history, and more specifically in the history of leisure, largely confined to the nineteenth century for most historians. If the European model of the promenade was transferred to Canada, it was transformed and adapted to create a typically Canadian form of leisure : the winter promenade. Different vehicles, places and social norms made for a different promenade. The purpose of this article is to shed light on cultural transfers between France, England and Canada, but also to show how leisure emerged in the eighteenth-century colony.

Corps de l’article

La promenade fait partie des activités sociales qui fondent un type de sociabilité particulière. Pratiquée seule ou en groupe, elle provoque un sentiment paradoxal qui se situe entre un éloignement face au monde et une imbrication symbiotique. Dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, elle se charge d’une dimension politique, sociale et culturelle qui en fait une pratique structurant les relations entre les individus. Si nous avons pu évoquer, dans un autre travail, les fonctions dont elle est investie dans la France du XVIIIe siècle[2], il importe d’analyser comment ce modèle est transféré ou non dans la colonie.

Cette question se rattache à un projet de recherche plus large qui tâche d’analyser et d’interpréter toutes les entreprises et les pratiques du loisir dans le Canada du XVIIIe siècle. Vaste programme, mais dont la question principale est aussi large que simple : y a-t-il des divertissements spécifiquement canadiens au XVIIIe siècle ? En d’autres termes, existe-t-il une spécificité coloniale ? Nous considérerons un long XVIIIe siècle qui va de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, non pas pour niveler les transformations qui se produisent pendant le siècle, mais surtout pour analyser comment, sous les régimes français et britannique, les divertissements canadiens vont se rapprocher ou s’éloigner du modèle métropolitain. S’agissant d’une pratique propre à l’élite européenne, il ne convient pas de séparer régime français et britannique car, dans les deux cas, la pratique répond aux mêmes fonctions. D’ailleurs, les pratiques culturelles traversent aisément les frontières. Si l’histoire culturelle « s’inscrit dans une compréhension plus large des dynamiques identitaires et de la hiérarchie des sociétés, à des territoires et à des ensembles géographiques historiquement construits[3] », force est de constater qu’il existe de nombreux échanges, influences et pratiques communs entre la France et l’Angleterre du XVIIIe siècle[4] ; l’anglomanie française ne constituerait qu’un des multiples exemples à évoquer dans le cas des liens culturels qui unissent ces deux pays. Il n’est donc pas complètement hors de propos de prendre régime français et britannique dans le cas canadien et de tâcher d’en saisir les modèles culturels régnants.

La promenade devient ici un point d’entrée dans ce domaine de l’histoire des loisirs. Par loisirs, entendons une double définition. Dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, au mot « loisir » on lit : « Temps vuide que nos devoirs nous laissent, & dont nous pouvons disposer d’une manière agréable et honnête[5] ». À l’entrée « divertissement » le Chevalier de Jaucourt décline le mot en trois substantifs : amusement, récréation et réjouissance, en plus d’ajouter :

Ces mots sont synonymes, & ont la dissipation ou le plaisir pourfondement. Amusement est une occupation légère de peu d’importance & quiplaît ; divertissement est accompagné de plaisirs plus vifs, plus étendus ;récréations désigne un terme cour de délassement : c’est un simplepasse-temps pour distraire l’esprit de ses fatigues ; réjouissance se marquepar des actions extérieures, des danses, des cris de joie, des acclamationsde plusieurs personnes. La comédie fut toujours la récréation ou ledélassement des grands hommes, le divertissement des gens polis, &l’amusement du peuple ; elle fait une partie des réjouissances publiquesdans certains événements. Amusement, suivant l’idée que je m’en fais encore,porte sur des occupations faciles & agréables qu’on prend pour éviterl’ennui, pour moins penser à soi-même. Récréation appartient plus quel’amusement au délassement de l’esprit, & indique un besoin de l’âmeplus marqué. Réjouissance est affectée aux fêtes publiques du monde & del’église. Divertissement est le terme générique qui renferme les amusements,les récréations, & les réjouissances particulières[6].

Nous avons ici un cadre plus précis, mais surtout des institutions dans lesquelles il est possible de réaliser cette récréation du corps et de l’esprit, ainsi du théâtre, des danses, des réjouissances publiques, des fêtes et autres formes de rassemblements utiles qui s’éloignent de l’oisiveté. Jaucourt poursuit sa définition : « Tous les divertissements qui n’ont pas pour but des choses utiles ou nécessaires, sont les fruits de l’oisiveté, de l’amour pour le plaisir, & varient chez les divers peuples du monde, suivant les moeurs & les climats[7] ». Ainsi, il n’y a pas une, mais des formes de divertissements avec des conditions d’émergence et des propriétés variant selon les espaces géographiques. Moeurs et climat sont, dans le cas canadien, à considérer.

L’historiographie ancienne et récente semble vouloir refuser aux XVIIe et XVIIIe siècles les conditions nécessaires pour l’émergence de loisirs. Pour plusieurs, il est nécessaire d’avoir deux éléments. Le premier, un temps spécifiquement consacré à son usage, dont la caractéristique est de se séparer d’un temps de travail qui, lui aussi, est scandé par une mesure précise et rationnelle. Le second, une société industrielle dans laquelle la loi de l’offre et de la demande détermine une forme de commercialisation du loisir qui permet d’étendre un usage à l’ensemble de la population.

Force est de constater qu’au premier coup d’oeil, dans le contexte de la société canadienne du XVIIIe siècle, aucun de ces deux éléments n’est à relever, certains allant même jusqu’à qualifier la colonie de féodale. Marcel Trudel aurait ainsi raison d’affirmer que « la pratique des sports est le fait d’une société qui en est à pouvoir organiser ses loisirs, ce qui n’est pas encore le cas de la société laurentienne[8] ». Les études dans le domaine des loisirs ne traitent que des XIXe et XXe siècles[9], tandis que celles qui évoquent les XVIIe et XVIIIe siècles ne font que saluer au passage une époque qui est reléguée au titre de préhistoire des loisirs[10]. Pour ce qui est de la production historienne en rapport à la promenade sous les régimes français et britannique, elle est bien mince. Certes, Robert-Lionel Séguin a évoqué, en 1957[11], les différents moyens de transport des habitants de la Nouvelle-France, étude refondue et intégrée à La civilisation traditionnelle de l’habitant aux XVIIe et XVIIIe siècles. D’ailleurs, ce type d’étude qui consiste à évoquer, avec force détails techniques, la manière dont sont construits les véhicules, sera repris par de nombreux historiens qui peineront à interpréter les conditions d’utilisation et les pratiques sociales qui en découlent[12]. C’est ce qu’il convient de faire dans le présent article : analyser les conditions de déplacements au Canada au XVIIIe siècle, tâcher de comprendre les pratiques sociales qui s’y rattachent et, enfin, voir en quoi le modèle qui est celui de l’Europe, car en France comme en Angleterre la promenade répond aux mêmes impératifs, se transforme dans le contexte colonial.

Les sources que nous avons analysées pour répondre à ces questions sont, sans doute, les plus connues et les plus utilisées par les historiens de la période, les récits de voyage. Il conviendrait ici de signaler toute la pertinence de ce type de documents en évoquant, comme l’ont fait Daniel Roche et nombre de ses prédécesseurs et successeurs[13] que ces textes offrent « une clef pour comprendre simultanément un art de se déplacer et sa pédagogie, une méthode de lecture du monde[14] ». Pourtant, ce type de citation ne suffirait pas, il faudrait également dire qu’ils permettent, par un regard d’altérité signifiante, de comprendre une part de l’ordinaire qui n’est pas saisie par les habitants parce qu’elle est davantage vécue que réfléchie. Il faudrait encore dire que le regard du voyageur donne une image vivante, sensible et gestuelle d’une réalité qu’il tente de saisir d’après ses schèmes d’interprétation, ses vérités et d’après ce qu’il croit voir. Bref, que l’écrit renseigne autant sur ceux dont on parle que sur celui qui écrit. Il conviendrait enfin de nuancer les interprétations possibles de ces textes en pointant, comme plusieurs l’ont déjà fait, les limites de ces sources.

Le récit de voyage ne peut être pris comme une réalité totale et entière. Certes, il ordonne les sentiments confus que le voyageur a ressentis à son arrivée, pendant son séjour et à son départ, mais il est également une construction intellectuelle dont le but est de captiver, de convaincre par une mise en récit nécessaire à l’organisation du texte, mise en récit à laquelle le travail d’historien n’est pas étranger. Comme toute bonne source qui donne un matériau riche, il faut se méfier, ne pas considérer que tout ce qui est dit est vrai. Cependant, le croisement avec d’autres sources, en l’occurrence ici des écrits de différents types, journaux intimes ou lettres, pourra venir renforcer les interprétations que nous proposerons. Le point central de cette démarche s’inscrit dans l’idée voulant que le récit de voyage propose un « imaginaire vrai ». Représentation, certes, mais représentation basée sur des approches et des comportements déterminés par une expérience de l’altérité.

Voyageurs français, anglais et, bien sûr suédois, avec Pehr Kalm, sont ainsi convoqués à la barre pour proposer un « imaginaire vrai » de la manière dont on se promène au XVIIIe siècle. Nous n’avons pas pris l’ensemble des voyageurs dont les pieds ont foulé le sol canadien et dont la plume a couché sur le papier une description des moeurs canadiennes, mais avons considéré ceux qui sont les plus connus, et bien sûr, les plus loquaces sur le sujet. Des nuances s’imposent. Entre le jésuite Pierre-François Xavier de Charlevoix, en passant par l’historien et contrôleur de la marine et des fortifications au Canada Claude-Charles Le Roy De La Potherie dit Bacqueville de La Potherie ou encore l’officier Louis-Antoine de Bougainville pour en arriver au botaniste Pehr Kalm, qui vient herboriser la Nouvelle-France, et à la femme du gouverneur anglais du Haut-Canada Élizabeth Simcoe, les motivations ne sont pas les mêmes. Tous ne cherchent pas à décrire avec une précision détaillée les pratiques sociales des Canadiens, ce trait est plus spécifique aux voyageurs anglais soucieux de raconter l’ordinaire d’une population nouvellement entrée dans l’Empire britannique. Si les Français présents au Canada dans la première moitié du siècle semblent porter plus attention aux moeurs amérindiennes[15] qu’à celles des Canadiens, ils n’en demeurent pas moins témoins de la constitution d’une société coloniale française en terre américaine. L’idée n’est pas de décrire des moeurs différentes, mais plutôt de raconter en quoi cette colonie s’intègre à la métropole. Ainsi, on insiste moins sur ses différences que sur les similitudes.

En revanche, sous le Régime britannique, le regard n’est plus le même, l’autre, c’est aussi le Canadien, ce croisement entre le Français et l’Amérindien qui s’est constitué une identité originale et que l’on cherche à intégrer dans l’Empire britannique. On voit naître une veine préromantique qui tourne sur le pittoresque, avec la mode du voyage sentimental[16]. On voyage pour voir, pour connaître et pour se connaître. On cherche à raconter les beautés virginales d’une colonie fraîchement conquise. D’ailleurs, comme le rappelle John E. Crowley, il faut également considérer qu’on cherche à envoyer « a visual message […] about a landscape whose scenic attractions and rustic tranquillity mitigated its appropriation by conquest[17] », idée déjà évoquée par Colin M. Coates quand il affirme, à propos des récits de voyage de cette période, que les « Europeans invoked aesthetic principles in order to establish dominion over foreign territories. […] Travel and exploration literature addressed new landscapes in old-world terms, if only to make sense of them to the home audience for which they were written[18]. » Un Français des années 1720 et un Anglais de la fin du siècle n’ont pas les mêmes buts et ne décrivent pas les mêmes choses, mais dans les deux cas, on s’arrête pour raconter et décrire les conditions de déplacements.

Le cas de Pehr Kalm est, lui aussi, différent. Ne répondant pas à ce préromantisme ou encore à la volonté de rapprocher le Canada de la France ou de l’Angleterre, il est plutôt un observateur extérieur qui raconte le potentiel d’une flore canadienne tout en dressant un portrait vivant du Canadien, de ses moeurs, de ses pratiques et de ses conditions de vie. Chargé par l’Académie royale des sciences de Suède, Kalm se rattache à cette veine du voyageur éclairé des Lumières qui livre, pour sa curiosité et celle des lecteurs potentiels, une infinité de détails qui permettent de dépasser la simple énumération de spécimens minéralogiques et botaniques, cela afin de faire ressortir le caractère propre de la région visitée et racontée. Enfin, la majorité des voyageurs faisant partie de l’élite, les pratiques évoquées seront surtout propres à ce groupe d’individus, pas question ici d’étendre les remarques d’un groupe à l’ensemble de la population, mais plutôt de considérer différents types de divertissements pour différents groupes sociaux.

Le regard des voyageurs que nous avons analysés porte principalement sur Québec et Montréal. Bien qu’elles soient les deux principales villes de la colonie, leur taille reste relativement modeste en comparaison de Londres (près d’un million d’habitants à la fin du XVIIIe siècle) ou de Paris (environ 650 000 à la même époque). Si l’on compte au midi du siècle près de 6500 individus à Québec, dont 1000 soldats, et 5000 pour Montréal, une évolution non négligeable est à relever vers 1800, soit 8000 pour Québec et 7000 Montréal[19]. À ne considérer que les chiffres, l’historien pourrait aisément balayer de la main ces réalités, mais dans ces villes, et principalement à Québec, se retrouvent tous les éléments qui permettent à l’historien d’analyser les sociabilités[20], soit une concentration de population dans un espace réduit, des critères politiques ou juridiques, des critères économiques et, surtout des atouts culturels de la ville comme une grande pratique de l’écriture, une vie de quartier et la présence d’une élite qui se décline en gouverneurs, membres du Conseil, fonctionnaires et juges, officiers militaires, seigneurs, grands marchands, membres de la hiérarchie catholique et anglicane et certains notables qui tous interagissent, se rassemblent et forment la « haute société ». La plupart résident à Québec, mais Montréal draine de plus en plus une élite économique à la fin du XVIIIe siècle, il s’agit donc d’une promenade urbaine qui se réalise plus à Québec qu’à Montréal.

Trois temps ponctueront la présente étude. Dans le premier temps, nous tâcherons de comprendre le modèle de la promenade européenne. Ensuite, nous serons à même d’analyser les conditions particulières dans lesquelles elle se réalise en terre canadienne. Enfin, la pratique sociale de la promenade sera considérée afin de déterminer en quoi elle est originale, spécifique et singulière dans le contexte colonial.

Une promenade européenne

Un des premiers loisirs qui se déroulent à l’extérieur est la promenade. Dès le milieu du XVIIe siècle, les élites européennes vont investir cette pratique pour en faire un élément fondateur du grand bal des sociabilités mondaines. Des traités de cour aux traités de civilité, on voit naître une pratique qui se rapproche de plus en plus de l’espace curial. Le corps du promeneur est ainsi marqué par un rituel de distinction sociale qui ne s’exprime plus uniquement dans l’espace privé du monarque, mais également dans l’espace public de l’aristocratie et de la bourgeoisie. La pratique de la promenade s’inscrit dans un domaine qui en fait une manière pour se distinguer socialement.

Charles Sorel, dans Les lois de la galanterie, est un des auteurs qui décrit avec le plus de précision et de subtilité le rituel des convenances et des politesses mondaines parisiennes de la fin du XVIIe siècle. Pour Sorel, seul un carrosse est apte à rendre compte des qualités d’un homme de bon ton, « d’autant que lors que l’on parle aujourd’huy de quelqu’un qui frequente les bonnes compagnies, l’on demande incontinent, a-t-il carrosse ; & si l’on respond que ouy, l’on en sait beaucoup plus d’estime[21] ». Le carrosse devient un marqueur social fondamental pour deux pratiques : les promenades et les visites. Il convient de bien se faire voir et de le faire en bonne compagnie. Est introduite ici la séquence du « être vu » dans le « voir et être vu ». Faire partie de la bonne société implique de posséder un équipage : « c’est aussi une chose tres-utile à un homme qui veut estre dans la bonne reputation, d’entretenir un carrosse, voire deux, quand ce ne seroit que pour faire plaisir à quelques Dames qui n’en ont point »[22]. L’auteur fait un véritable réquisitoire contre la marche dans la ville, s’y déplacer implique « l’encanaillement » avec des gens de « viles conditions ». L’équipage, en évitant cette « humiliation », assure un point de vue supérieur sur la foule et un déploiement de richesses qui n’est pas pour déplaire aux mondains.

Pourtant, il est des situations où l’honnête homme doit utiliser ses jambes pour se déplacer, notamment dans les jardins. Se définit alors tout un rituel complexe et précis servant à renforcer la recherche de distinction. Les jambes doivent être droites, la taille relevée, la tête haute, les yeux au loin, les mains agréablement posées sur une canne ou derrière le dos. L’ensemble est une véritable gymnastique corporelle fine et précise. La promenade n’est plus qu’une simple pratique sociale, mais elle devient une manière de placer le « dos, [les] épaules, [les] bras et [le] coude », mais aussi « [les] genoux, [les] jambes et [les] pieds[23] » pour reprendre le titre des chapitres XI et XIV des Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne divisé en deux parties à l’usage des écoles chrétiennes de Jean-Baptiste De La Salle publié en 1703. Ce texte, comme le Nouveau Traité de la civilité (1671) d’Antoine de Courtin[24], rendent compte du rituel minutieux et précis qu’est la promenade dans la France au tournant du XVIIIe siècle.

L’Angleterre n’est pas en reste, puisqu’à côté des nombreuses traductions de Courtin et de De la Salle quelques années après les premières éditions[25], on trouve des ouvrages comme ceux de Richard Allestre, The Gentleman’s Calling (1660) ou encore An Essay upon Modern Gallantry Address’d to Men of Honour, Men of Pleasure and Men of Sense publié en 1726[26], dans lesquels le gentilhomme anglais trouve les éléments lui permettant de se distinguer à la cour comme à la ville. Dans The Man of Manners (1737), le premier chapitre porte le titre très explicite : « Rules for Walking the Streets, or other Publick Places », dans lequel on peut lire : « If we walk in the Park, or any other Publick Place, with a Superior, we are always to observe to give him the upper Hand, and if three or more be in Company, we are to take care to place him in the middle[27] ». Cette dernière citation soulève une question qui permet d’apprécier la nature toute particulière de la promenade : l’endroit où celle-ci doit se réaliser.

À cette époque, des espaces sont spécifiquement dessinés pour se promener. Le jardin des Tuileries à Paris ou encore St James’s Park à Londres[28] deviennent les hauts lieux de rassemblement de l’élite. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, des promeneurs délaissent peu à peu ces espaces fermés, entourés de grilles et qui leur sont réservés, pour se lancer sur les pavés de la ville. Dorénavant, il convient de se mêler à la foule, de profiter de la bigarrure de la rue. Certains préfèrent utiliser leurs jambes pour courir la ville, tandis que d’autres préfèrent garder la foule en respect en se confinant dans des voitures fermées. De cette manière, on profite de la promenade sans avoir, pense-t-on, à être déchu de sa condition par cette promenade à pied qui ne permet plus de distinguer les grands des petits. D’autres encore préfèrent s’éloigner des villes pour aller laisser leurs âmes s’élever au milieu des beautés de la nature. La fin du XVIIIe siècle voit naître un vif intérêt pour ce qu’il convient d’appeler le spectacle de la nature. La philosophie des Lumières fait de la nature une notion fondamentale à l’esthétique du paysage, exprimant à la fois le réel et l’idéal. L’idée de nature, positive ou normative, sert à fonder une nouvelle morale, la morale naturelle[29]. Seul compte le monde qui entoure l’homme dans lequel il tente de s’affirmer.

La promenade naturelle devient ainsi une version active de cette philosophie des Lumières. On cherche une nature bucolique et vierge, on aime les précipices, les rochers escarpés, les montagnes ciselées qui coupent le ciel en deux, les torrents, les rivières jonchées de pierres ça et là, bref, on veut se rapprocher de l’état de nature, celle qui est chantée par Jean-Jacques Rousseau quand il écrit : « J’aime à marcher à mon aise, et m’arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu’il me faut. […] Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés, qui me fassent bien peur[30]. » C’est ce type de sensations que recherche notamment l’élite anglaise quand elle se rend pour admirer les beautés des rivages de la côte à Brighton[31]. Il n’y a plus une, mais des promenades au XVIIIe siècle. Cependant, un liant permet d’affirmer qu’elles ne sont pas toutes si éloignées les unes des autres : la recherche (assumée ou non) de la distinction sociale. Dans tous les cas, et parfois même malgré ce que les auteurs affirment, il y a toujours une volonté de s’éloigner du commun afin de se distinguer par ses pratiques et ses conditions de déplacement.

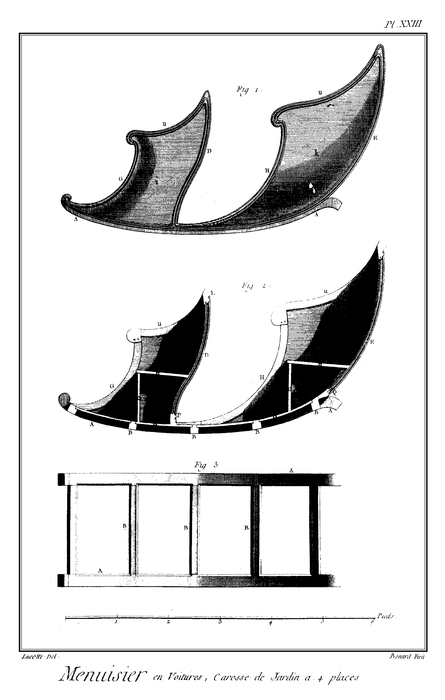

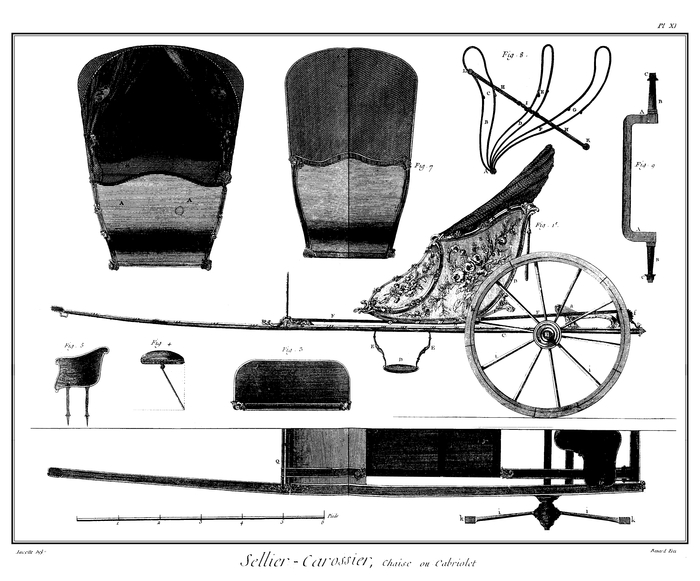

D’ailleurs, les carrosses utilisés pour la promenade vont connaître des transformations qui confirment cette recherche de distinction. Du XVIIe au XVIIIe siècle, on voit se développer, et ce avec des changements nombreux et fréquents, les voitures et les attelages européens. Ce qui est remarquable de cette période est la diversité des voitures de déplacement et, surtout, des voitures récréatives. Ces transformations s’accompagnent d’évolutions techniques qui vont permettre d’offrir de nouvelles conditions de promenade. On assiste, dans un premier temps, au passage des soupentes de cuir reliant la caisse de la voiture à la structure reliant les quatre roues, qui permet d’assurer la tension, aux ressorts de bois, voire aux ressorts métalliques qui rendent les déplacements moins durs parce que les chocs des routes provoqués par les voies inégales sont dorénavant mieux absorbés. Un ensemble de métiers sont mis à contribution pour la construction des voitures, des selliers-carrossiers en passant par les charrons, les ferreurs, les serruriers, les miroitiers, les frangiers, les bourreliers et les doreurs-ciseleurs[32].

Un carrosse devient une forme de consommation ostentatoire et un luxe distinctif. Il faut se montrer pour éblouir. À cela, il faut ajouter les différents modèles que les planches de l’Encyclopédie nous font apprécier, tels le cabriolet, la berline, la diligence, la gondole, le coupé, le berlingot, la désobligeante, le vis-à-vis, la calèche, mais également un ensemble de nouveautés passagères appelées parfois à s’éloigner aussi vite qu’elles sont arrivées telles le phaéton, le boghie, le pot de chambre, le gigs, le dog cart, etc. Berlines et cabriolets deviennent cependant les voitures à la mode durant la seconde moitié du siècle. La voiture sert également à exposer sa richesse, certains arborent des panneaux de bois incrustés d’or, malgré les lois somptuaires visant à limiter les dépenses ostentatoires, tandis que d’autres les font peindre par les artistes les plus en vue, ainsi d’Antoine Watteau, Jean-Baptiste Oudry ou François Boucher.

À cela, il faut, une fois encore, ajouter un rituel très complexe et très précis qui règle les usages de chacun. Afin de faire de toute forme de déplacement un miroir des conditions, les préséances doivent être respectées à la lettre :

Si on monte en carrosse, il faut laisser monter la personne la plusqualifiée la première, & monter le dernier, en prenant la moindre place.Le fond & la droite du fond est la première. La gauche du fond est laseconde. Le devant, vis-à-vis de la personne qualifiée, est la troisième,& la joignante est la quatrième. Les portières, s’il y en a, sont lesdernières, quoique les places des portières du fond, soient lesprincipales[33].

L’organisation et le positionnement des corps dans l’espace mondain définissent l’importance des individus présents.

Enfin, le dernier élément qui structure cette promenade européenne est l’époque de l’année qui doit y être consacrée. Pecquet, dans son Discours sur l’emploi du loisir, écrit : « Dans la nature, chaque espèce de fruit a un temps fixé à sa maturité[34]. » La maturité de la promenade en France et en Angleterre ne peut intervenir qu’en été puisque l’hiver est peu propice pour profiter des charmes des jardins. Ils sont conçus pour être utilisés avec des arbres chargés de leurs feuilles qui cachent alors savamment certaines parties du jardin. Il devient ainsi plus aisé pour certains, croyant se retirer dans un espace clos, de s’épancher sur des sujets sensibles. Du XVIIe au XVIIIe siècle, il y a, en France comme en Angleterre, une sorte de calendrier des loisirs et, bien sûr, de la promenade. Quelques fois, celui-ci est évoqué, notamment dans les guides de voyage. Les différentes pratiques des élites montrent que l’automne, l’hiver et le printemps sont aux divertissements intérieurs, ainsi du théâtre, des bals, des salons, des académies de jeu, etc. Le mois de mai signifie le retour des beaux jours et, avec eux, les longues promenades, celles du matin, de l’après-midi ou du soir. Il fait bon s’ébattre dans les allées des jardins, dans les rues de la ville ou encore en banlieue pour gagner quelque théâtre de verdure. Pourtant, avec les feuilles qui délaissent leurs branches s’éloignent également les promeneurs qui regagnent le confort des pièces chauffées.

Plaisirs d’hiver

Il existe donc un rituel riche et complexe de la promenade en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais qu’en est-il au Canada ? Pour Robert-Lionel Séguin, nombreuses sont les conditions défavorables pour la pratique des loisirs en Nouvelle-France, au nombre desquelles sont : les exigences d’un peuplement qui font que les activités du colon sont presque entièrement dévolues à la survie, l’éloignement des habitants (idée à nuancer pour la fin du XVIIIe siècle) qui ne favorise guère la réciprocité, l’immensité du territoire ainsi que les attitudes religieuses et civiles qui tentent de limiter les débordements, donnent l’image d’une colonie entièrement tournée vers la religiosité, la survivance et le commerce. Pourtant, il y a bien des divertissements, Séguin souligne que « le Canadien est naturellement porté vers la vie communautaire[35] », affirmation quelque peu rapide pour expliquer les nécessités de l’organisation récréative au Canada. Il convient également de nuancer ces interprétations, car, pour l’élite, que l’on soit en hiver ou en été, le divertissement occupe une grande part du quotidien, en aucun cas les impératifs du travail ne viennent découper les heures et les jours. De plus, les conditions défavorables évoquées par Robert-Lionel Séguin ne s’appliquent qu’en partie à cette catégorique sociale beaucoup plus libre, en proportion gardée, de ses actes.

L’hiver[36] est la période qui favorise les rassemblements, mais le froid, parfois mordant et cinglant, est, paradoxalement, ce qui les empêche de se dérouler fréquemment. Les voyageurs de passage en terre canadienne au XVIIIe siècle insistent tous sur la rigueur du climat et les difficultés multiples qu’il apporte, mais on remarque également la capacité des habitants de s’adapter et, surtout, de s’organiser pour maintenir des relations sociales. Bougainville écrit d’ailleurs : « L’hiver est toujours très rude en Canada, le froid y est cependant toujours beau et fort sec, pourvu qu’il n’y ait pas de vent de nord-est, qui produit toujours de la neige et de la pluie le printemps[37] » et Isaac Weld de confirmer : « The snow generally begins to fall in November ; but sometimes it comes down as early as the latter end of October. This is the most disagreable part of the whole year ; the air is then cold and raw, and the sky dark and gloomy ; […] it is impossible for a human being to remain out of doors for any considerable time, without evident danger of being frost bitten[38]. »

Pourtant, on s’adapte, on s’organise, et Le Beau de souligner : « La glace du Fleuve St. Laurent, a bien souvent dix pieds d’épaisseur, & si quelquefois le vent en ballaye la neige qui la couvre, les habitans vont alors avec une grande facilité, depuis Quebec jusqu’à Montréal : autrement ils se servent de Raquettes à la manière des sauvages[39]. » Certes, la manière des Amérindiens pour se déplacer en plein hiver est rapidement adoptée par les Canadiens et la raquette à neige devient un objet usuel pour relier, en campagne comme en ville, une maison à une autre[40]. Dans les premières pages de son ouvrage, Isaac Weld qualifie l’hiver de la plus désagréable des saisons, relevant, par la suite, une volonté certaine des habitants de profiter de la saison malgré les froids et les vents : « The Canadians always take advantage of the winter season to visit their friends who live at a distance, as travelling is then so very expeditious ; and this is another circumstance which contributes, probably not a little, to render the winter so extremely agreeable in their eyes[41]. » Le voyageur va même jusqu’à relever une certaine forme d’exercice physique pratiquée par les Canadiens et qui, surtout en hiver, procure un air sain et bénéfique : « in the depth of winter, the air is sometimes so warm that people in exercise, in the middle of the day, feel disposed to lay aside the thick fur cloaks usually worn out of doors[42] ».

Ces conditions particulières de vie amènent les habitants à mettre en place des réseaux de sociabilité qui sont aptes à maintenir une communauté dans laquelle les échanges fréquents animent la vie quotidienne. L’auteur, anonyme, des Canadian Letters, résume remarquablement bien cette idée :

Winter is universally through Canada, theseason of festivity. Cut off from communication with the rest of theworld, the good people here [Quebec] find ressources within themselves,to mitigite the severity of the climate. About the close of October, allthe ships have departed for Europe. Business is then at an end, andpleasure becomes the general object […] In winter, all is dance andfestivity[43].

Plusieurs voyageurs insistent sur cette saison comme la plus joyeuse, la plus vivante. Pierre de Sales Laterrière, évoquant les moeurs des élites, écrit : « ainsi dans les danses et la joie s’acheva l’hiver[44] ». Isaac Weld confirme à son tour : « Winter in Canada is the season of general amusement. The clear frosty weather no sooner commences, than all thoughts about business are laid aside, and every one devotes himself to pleasure[45] » et John Lambert de surenchérir : « L’hiver est consacré aux plaisirs de l’assemblée, aux réceptions du château ainsi qu’aux thés privés et parties de cartes […] En été, les affaires prennent le pas sur le plaisir et procurent de l’emploi à tout le monde[46]. » Cela est pour le moins éclairant quand ce même auteur écrit : « Le printemps, l’été et l’automne canadiens sont tous compris dans ces cinq mois. Pour le reste de l’année, on peut considérer que c’est l’hiver. » La saison des divertissements semble donc bien longue.

Toujours selon John Lambert, l’origine de ces plaisirs d’hiver est à chercher dans les origines françaises des Canadiens :

La gaieté naturelle et la vivacité qui caractérisent le peuple françaissont sans aucun doute à l’origine des descriptions captivantes qui ont étéfaites de la société canadienne. Les longs hivers favorisaientparticulièrement la danse, un divertissement auquel les Français se livrentavec passion. Alors les petites danses sociales et les réceptions quiautrefois entretenaient chez les gens une animation constante pendant unlong hiver ennuyant et qui donnaient à la ville un air de grande famille,ont été ramenées maintenant à un seul rassemblement officiel[47].

Élizabeth Simcoe, fille d’une famille aristocrate anglaise et épouse de John Graves Simcoe, premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui est de passage à Québec au cours des années 1791 et 1792 et ensuite en 1794 et 1795, apprécie particulièrement cette saison, pendant laquelle tout n’est que divertissement et dissipation de l’esprit :

You cannot think what a gay place this isin winter, we do not go to half the amusements we are invited to, &yet are few days alone ; a week whithout a Ball is an extraordinarything & sometimes two or three in that time ; there are no partieswhitout suppers which disturbs me greatly as I do not like late hours,however the dry cold air is so invigorating that it prevents the illhealth I should whitout it acquire with so much sittingup[48].

La saison passée, le printemps semble plus mélancolique :

As the cold weather & the short daysleave us people cease to be sociable, & no kind of gaiety iscontinued but few dinner partys. I have been so unaccustomed to passEvening alone this winter, that I do not like relinquishing Balls,Concerts, Suppers & Cards[49].

Au dire d’Élizabeth Simcoe, Québec peut aisément tenir la distance face à une ville anglaise qui, durant tout le XVIIIe siècle, attire la noblesse anglaise et devient un centre de divertissement entièrement dévolu aux plaisirs de la promenade, des eaux, des bains et des bals : Bath. « I think of you as I know it is your favorite amusement indeed I think there are more amusement & gaiety here than a winter at Bath affords & that you would not expect in so remote Country[50]. » Associer la capitale du Bas-Canada à la cité palladienne anglaise[51] n’est pas qu’une formule rhétorique visant à séduire le lecteur, elle montre à quel point la ville de Québec, en cette fin du XVIIIe siècle, offre un ensemble de manifestations qui permettent aux individus de se récréer et que l’hiver devient, au Canada, la saison des loisirs. Comme on sait que l’hiver est considéré par nombre de voyageurs, mais également et surtout par la population canadienne, comme la saison des divertissements, comment se promène-t-on dans ces conditions particulières ?

Les conditions de déplacements

L’espace urbain dans le Canada du XVIIIe siècle[52] ne se prête pas nécessairement à une déambulation aisée. On sait que Montréal comme Québec sont des villes dans lesquelles les rues et, en général, la voirie ne permettent pas ce genre de pratique. D’ailleurs, les voyageurs signalent les difficultés de déplacement dans les villes du Canada. Pehr Kalm, à propos des environs de Montréal, écrit : « le chemin est également assez mauvais ; sans doute le recharge-t-on assez rarement, sinon, jamais. De si profonds sillons s’y sont creusés qu’il est vraiment difficile d’y avancer en chaise [sic] ; en outre le chemin étroit assez pierreux est rempli de souches[53]. » Pour George Heriot : « The streets of Quebec are, in consequence of its situation, irregular and uneven, many of them are narrow, and but very few are paved[54] », aspect qui donne l’impression, selon Elizabeth Simcoe d’artères urbaines « narrow & gloomy[55] ».

Pourtant, il faut entrer dans la ville, s’y déplacer, aller de maison en maison, exercice qui devient bénéfique pour l’habitant comme pour le voyageur. John Lambert note : « Pour un piéton, la montée est très fatigante, si ses affaires l’obligent à accomplir de fréquents va-et-vient entre la Haute et la Basse-Ville ; autrement, j’estime que deux ou trois allées et venues par jour de haut en bas de cette colline sont extrêmement bénéfiques pour la santé et que les habitants en ressentent généralement les avantages[56]. » Ajoutons la vitalité de la rue qui garde toujours le piéton en alerte, mais qui, parallèlement, l’empêche de s’adonner à de longues rêveries. Il faut être concentré pour éviter les accidents : « La rue Saint-Pierre […] a une apparence très sombre, mais l’attention des piétons y est constamment maintenue par le bruit et les remue-ménage provoqués par la présence des charretiers qui alignent leurs voitures sur un côté de la rue en attendant de se faire engager[57]. »

Si les voyageurs parlent surtout de Québec, Montréal[58] n’est pas en reste. L’intendant Jacques Raudot écrit en 1706 que les rues de Montréal sont « quasi impraticables dans toutes les saisons, non seulement aux gens de pied, mais même aux carrosses et charrois, et ce, à cause des bourbiers qui se trouvent dans lesdites rues qui proviennent tant de la mauvaise nature et inégalité du terrain que les immondices que les habitants y jettent chaque jour[59] », sentiment aussi présent chez John Lambert : « Montréal, vu de l’intérieur, présente un aspect extrêmement lourd et sombre[60]. »

Ces conditions ne font qu’empirer avec l’hiver, certains, comme Élisabeth Bégon[61], préfèrent alors se retrancher derrière les murs épais de leurs habitations, car il n’est pas de tout repos de vouloir se mouvoir en ville. Quant à John Lambert, il observe : « Dans les rues étroites où la neige atteignait les plus hautes fenêtres, les habitants unissaient leurs efforts pour la pousser au milieu de la rue, de façon à laisser un étroit passage entre les maisons et les immenses amoncellements[62] ». Le marchand Johann Heinrich Juncken, note dans son journal la difficulté d’emprunter les rues de la Basse-Ville de Québec : « the streets became Glazzy, so that it was very Dangerous walking » et plus loin « this afternoon I intended to go to the Lower town because it is so very bad and dangerous walking I juged it best to go out hope gate and thus to get into the Lower town, but I found it to dangerous walking down that hill it being all a glaring Ice that I returned »[63].

Puis, vient le dégel, la ville devient une sorte de glacier d’où s’écoulent, par bandes successives et multiples, des rigoles qui deviennent bientôt des ruisseaux, voire de petites rivières qui sont souvent des obstacles infranchissables. Il devient alors complètement inutile de vouloir se promener dans la ville. « Il est devenu presque impossible de marcher sans risque dans certains secteurs de la Basse-Ville durant la période du dégel printanier. […] Les rues de Québec sont inondées de neige fondante, et les rigoles ont l’apparence d’autant de petits rapides tourbillonnants[64]. » À Montréal, dans les rues parallèles, comme la rue Saint-Paul ou la rue Notre-Dame, d’immenses accumulations deviennent bientôt des cloaques où émanent des miasmes qui apeurent la population.

Force est de constater que la promenade urbaine est loin d’être une pratique que les Canadiens comme les voyageurs semblent apprécier, cela est sans doute dû aux conditions particulières qui les empêchent d’en profiter. Pour comprendre les loisirs extérieurs, il ne faut pourtant pas s’arrêter à cette donnée. Une autre forme de promenade existe, celle qui se réalise en carrosse. En France comme en Angleterre, se promener en carrosse est une manière, pour l’élite, de montrer son statut social et, bien sûr, sa richesse. L’acte de promenade devient ici un miroir des conditions. Au Canada, cette pratique va se décliner en deux événements complémentaires : la visibilité sociale et le simple plaisir de l’hiver. Afin de comprendre les implications de ces deux éléments, il importe d’évoquer les conditions matérielles des déplacements, car c’est en cela que les divertissements canadiens acquièrent une part de leur unicité. Ensuite, nous serons plus à même de comprendre comment on profite de la promenade hivernale au Canada et donc, des plaisirs de l’hiver.

Au Canada, les voitures sont utilisées par la grande majorité de la population, Bougainville rapporte que « tous les habitants, c’est ainsi qu’on nomme les paysans en Nouvelle-France, ont beaucoup de chevaux et vont toujours en voiture[65] ». Pourtant, avec les conditions saisonnières particulières, de nombreuses adaptations techniques seront apportées à la structure des voitures. La plupart des voyageurs de passage en terre canadienne au XVIIIe siècle prennent le temps de relever cet élément et, pour certains, de décrire, à grand renfort de détails, les spécificités du véhicule. La calèche, bien que considérée comme plus rustique en Europe, attire, intrigue et impressionne au Canada. John Lambert en donne la description fine :

la calèche, sorte de cabriolet tiré par un cheval, peut accueillir deuxpersonnes en plus du conducteur, qui s’assoit en avant sur un siège bas, lespieds reposant sur le brancard. Ce véhicule n’est pourvu d’aucun ressort,mais il est suspendu par deux larges lanières de cuir auxquelles le corpsest fixé. Ces lanières sont attachées à l’arrière à deux cylindres de métalqui permettent de les ajuster quand elles sont desserrées. Le corps de lacalèche est doté d’une aile de chaque côté qui empêche la boue projetée parles roues de maculer l’intérieur. Les voitures de la meilleure sorte sontjoliment vernies et agrémentées d’un revêtement et de coussins similaires àceux des voitures anglaises[66].

Et Pehr Kalm de confirmer : « Ordinairement, il n’y a cependant que deux personnes à l’intérieur et le cocher à l’avant. Il en va de même à Québec, où fort peu de personnes possèdent un carrosse et où presque tout le monde utilise des chaises, ou plus exactement des calèches[67]. »

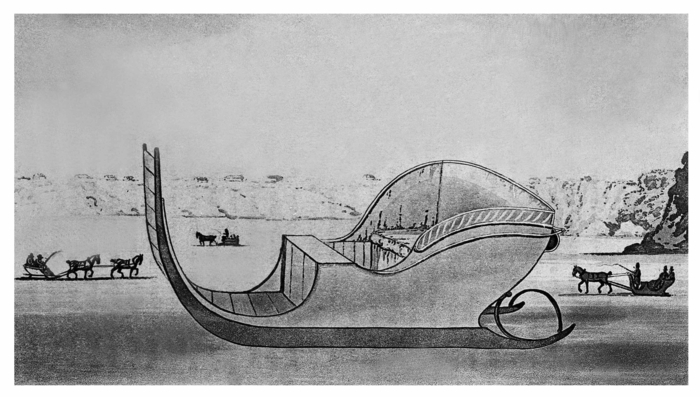

À cela, il faut ajouter les carrioles que les voyageurs comme La Potherie ou Franquet relèvent dès le début du siècle, le premier écrivant : « une carriole est une espèce de petit carrosse coupé par le milieu, & posée au lieu de roues sur deux pièces de bois, dont les bouts sont recourbez pour glissez plus aisement sur la nege & sur les glaces[68] ». La carriole est la voiture la plus prisée dans la colonie, Isaac Weld, évoquant les différents éléments de richesse que l’on retrouve sur l’autre confirme que « the shape of the carriage is varied according to fancy, and it is a matter of emulation amongst the gentlemen, who shall have the handsomest one[69] ». Pourtant, deux types de carrioles, dont les usages diffèrent sont à relever :

the open and the covered. The former iscommonly somewhat like the body of a capriol, put upon two iron runnersor slides, similar in shape to the irons of a pair of skates ; thelatter consists of the body of a chariot put on runners in the samemanner, and covered entirely over with furs, which are found byexpérience to keep out the cold much better than any other coveringwhatsoever. Covered carrioles are not much liked, except for the purposeof going to a party in the evening ; for the great pleasure of cariolingconsists in seing and being seen, and the ladies always go out in mostsuperb dresses of furs[70].

Le premier type de carriole, qui est fermée, est celui utilisé en Europe, les planches de l’Encyclopédie en montrent une structure lisse et souple au niveau du corps de la chaise, mais qui est, en revanche, flanqué de panneaux latéraux et arrières et d’une vitre à l’avant, formant ainsi une sorte de chaise de porteur. Ce type de voiture n’est, comme l’a déjà souligné Pehr Kalm, que très peu utilisé au Canada. La raison en est fort simple. Comme ce type de voitures est utilisé en hiver et que les vents et le froid viennent souvent s’abattre sur le territoire, la carriole fermée retient l’air froid, sans qu’il soit possible pour celui qui y prend place de se réchauffer par les rayons du soleil, de plus, la petitesse de la voiture ne fait que conserver un air froid qui ne peut se renouveler d’aucune manière. Ainsi, seule l’élite s’en sert, et ce, pour un moment bien précis : « les gens ne s’en servent jamais, si ce n’est pour aller à une soirée ou à un spectacle. La carriole ouverte, qui expose les passagers aux températures les plus extrêmes, est toujours préférée[71]. » Kalm confirme cette utilisation : « Celles qu’utilisent les personnes de qualité, à savoir des voitures couvertes, ne sont pas encore nombreuses au Canada [toutefois] la majorité, sont ouvertes[72]. » De plus, comme le plaisir de la promenade implique « principalement dans le fait de voir et d’être vu […] la carriole ouverte, qui expose les passagers aux températures les plus extrêmes, est toujours préférée[73] ».

La carriole ouverte est l’objet qui permet de confirmer la forme d’une promenade singulière en terre canadienne, mais en intégrant toujours la notion de distinction sociale. Ce type de véhicule n’est pas nouveau, Pehr Kalm qui n’a pas été présent pendant la saison hivernale au Canada, souligne que ces carrioles sont « du type habituel chez nous[74] ». D’ailleurs, les planches de l’Encyclopédie montrent des carrosses de jardins ouverts qui rappellent les descriptions évoquées par les voyageurs, à cela près qu’ils ne sont pas utilisés l’hiver et qu’ils possèdent des roues et non des patins, comme au Canada. Il est également possible de voir dans cette évolution un emprunt culturel fait par les Canadiens aux Amérindiens[75].

Afin de se préserver du froid, qui devient parfois mordant malgré un soleil haut perché, on s’enroule dans une peau de bison ou une peau d’ours. Comme il faut également bien paraître, on prend le soin de choisir des vêtements qui mettront en valeur tout en préservant du froid. « Les femmes portent des bonnets de fourrure, des manchons et des écharpes, des pelisses de velours ou de tissus, ou de grands manteaux avec des chaussons de maison ou des bas de laine, comme les hommes[76]. » On voit bien ici que le modèle de la distinction sociale de la promenade est respecté, mais l’hiver force à transformer les modèles, ce qui offre une dimension nouvelle à la promenade. Il conviendrait d’étudier plus en profondeur la question des habitudes vestimentaires hivernales dans les moments de sociabilités des élites, notamment lors des promenades en carrosses. D’après ce que nous en disent les voyageurs, il s’agit, une fois encore, d’exprimer son degré de distinction sociale et sa richesse par des parures toutes plus belles les unes des autres, mais cela, bien sûr en rapport à la température particulièrement froide.

Deux autres conditions font que cette promenade hivernale est vivement appréciée par les voyageurs : l’agilité des cochers et la résistance des chevaux[77]. Le XVIIIe siècle voit paraître un ensemble de traités dont le but est d’enseigner aux cochers l’art de se déplacer en carrosse de manière leste et adroite, ainsi du Parfait cocher, ou l’art d’entretenir et de conduire un équipage en ville et en campagne (1777)[78]. Au Canada, la grande majorité des cochers apprennent le métier grâce à l’enseignement des anciens, il ne semble pas que ce type d’écrits se soit rendu dans la colonie. En revanche, les voyageurs reconnaissent que les cochers canadiens n’ont rien à envier à ceux du vieux continent. À propos d’une carriole tirée par des chiens, John Lambert écrit que le cocher, un jeune garçon, « claqua son fouet sur le dos du chien et tourna le coin d’une maison au pied des escaliers avec autant d’aisance que ne l’aurait fait l’un de nos gentilshommes cochers en tournant Hyde Park Corner[79] », aisance que ne manque pas de souligner à son tour Elizabeth Simcoe, à propos des cochers canadiens qui conduisent les aristocrates en promenade[80].

Ajoutons à cela des chevaux entraînés à supporter les froids excessifs des hivers : « It is surprising to see how well the Canadian horses support the cold ; after standing for hours together in the open air at a time when spirits will freeze, they set off as alertly as if it were summer[81] ». Avec les patins, les voitures ne font aucun bruit sur la neige et pour que les cochers n’aient pas à crier pour signaler la venue de la carriole et ainsi éviter les accidents avec les gens de pied, on ajoute alors aux harnais des chevaux de petites clochettes. Tout cela, afin d’offrir un coup d’oeil et une musique agréable pour celui qui profite de la promenade :

Les chevaux doivent porter plusieurs petites cloches sur leur harnais enhiver, afin d’avertir les autres de leur approche, car les carrioles et lestraîneaux vont si vite et font si peu de bruit sur la neige que beaucoupd’accidents pourraient se produire au tournant d’une rue ou par les nuitssombres, si le tintement des clochettes n’avertissait de leurprésence[82].

Il y a donc un ensemble de conditions qui se développent en rapport à la promenade hivernale qui, dans un premier temps, la rapproche de la pratique européenne et, dans un second temps, lui permet de voir se constituer des facteurs particuliers qui singularisent son usage.

Les promenades canadiennes

L’expérience d’Elizabeth Simcoe à son arrivée dans la capitale du Bas-Canada en 1791 éclaire cette pratique particulière. Arrivant en novembre pour ne repartir qu’en juin de l’année suivante, elle est saisie par le froid glacial à sa descente du bateau. Elle prend rapidement soin de se retirer dans la voiture que le général Clarke a prévu pour la conduire à son nouveau domicile. Cette première expérience s’avère désastreuse et ne laisse à Elizabeth Simcoe qu’un mauvais goût du voyage en terre canadienne : « Genl. Clake’s covered Carriole (a Small Post Chaise on Runners instead of Wheels) was ready to carry me to the Inn in the Upper Town to which we ascended an immensely steep hill through Streets very ill built. The Snow was not deep enough to enable the Carriole to run smoothly so that I was terribly shaken & formed a very unpleasant idea of the town[83]. » Puis, on lui propose, pour découvrir la ville, mais surtout les environs de Québec, de prendre place à bord d’une carriole ouverte. Dès lors, elle se ravise sur ses premiers jugements : « From hence I went in an open Carriole (which is a sort of Phaeton body on a sledge or Runners, shod with iron instead of wheels) to Woodfield[84]. » Quand elle se rend à l’Île d’Orléans, elle fait le voyage en voiture fermée, qui devient bien vite le sujet de tous les désagréments de la promenade : « I was quite Sea Sick in the Carriage[85]. » Comme ses contemporains de passage en terre canadienne, elle sent le besoin de décrire dans les moindres détails la structure du carrosse, la carriole étant « a narrow Coach which from its lenght was much easier than those usually used, but too heavy for one Horse to draw with ease, therefore seldom use » et la « Calash » une forme de « Carriage like a Gig with a seat in front for a driver »[86].

Lors de son second séjour à Québec, de septembre 1794 à juin 1795, lady Simcoe fait la connaissance de lady Dorchester, la femme de Guy Carleton, baron Dorchester, qui est gouverneur du Bas-Canada. Le 4 septembre 1794, soit quelques jours avant l’arrivée de lady Simcoe, Guy Carleton demande à être relevé de ses fonctions, mais cela ne l’empêche de vouloir maintenir son rang et son statut. Lady Dorchester et lady Simcoe fraternisent dès leur première rencontre : « Lady Dorchester was so obliging to insist on sending me one of her open Carrioles – mine being a covered one was disagreeable in a Morning - & this will greatly add to my amusement, indeed she & Lord Dorchester have been uniformly polite & obliging to me[87]. » Lord Dorchester lui réserve un cadeau qui ne passe pas inaperçu :

Lord Dorchester sent his Dormeuse that Imight see whether I should like that sort of Carriage to travel in toUpper Canada. It is like an open Carriole with a head made of Seal Skin& lined with Baize, a large Bear or Buffalo skin fixes in frontwhich perfectly secures you from the wind & weather, & beunhooked if the weather is fine or mild, a low seat & feather bed tokeep one’s feet warm. I drove a mile or two in it & like itmuch[88].

Cette dormeuse fait son bonheur et lui permet de profiter des plaisirs de l’hiver tout en s’assurant d’être à la dernière mode en matière de voiture. Civilité, politesse et amitié se conjuguent pour offrir un portrait typiquement européen des rapports sociaux.

Il faut se montrer, se faire voir et la ville devient parfois, malgré les difficiles conditions de déplacement, l’endroit de prédilection pour le faire :

Les jeunes fashionables de Québec se promènent généralement avec unattelage tandem. Certaines de leurs carrioles sont vraiment très belles etdisposent d’un siège à l’arrière pour le domestique. Habituellement ils fontmontre de leur talent pour la carriole entre midi et trois heures dans lesrues principales de la Haute-Ville, en particulier la rue Saint-Jean, où cessavans du fouet ainsi que la gentry, qui paradent souvent aux mêmes heures,font de cette rue une sorte de Bond street canadienne[89].

John Lambert montre ici que bien que l’hiver soit la période de divertissement par excellence, l’élite se divertit toutes les saisons et la chaleur estivale l’amène, comme en Europe, à se montrer en ville. D’ailleurs, la référence à Bond Street, haut lieu de promenade à Londres[90] à cette époque, montre une certaine réciprocité entre les pratiques estivales[91]. Philippe Aubert de Gaspé reprend lui aussi ce type d’association. Alors que son équipage et lui descendent « la rue Saint-Louis comme une avalanche », ce qui le mène presque à l’accident, il réussit, grâce à un coup de main prompt et assuré, à sauver la mise. Il raconte qu’il débouche « sur la Place d’Armes, notre boulevard actuel ». La référence à la promenade parisienne à la mode montre toute la fonction distinctive de la déambulation, car il est question de « faire une entrée triomphale dans la cité »[92]. Il y a donc une promenade qui se déroule pendant les autres saisons, mais ce qui constitue la singularité du cas canadien est la promenade hivernale.

Certains hauts lieux commencent à apparaître comme des incontournables, ainsi des Chutes Montmorency. George Heriot qui décrit longuement l’endroit dans ses Travels through the Canadas, en donne une image bucolique et pittoresque : « Somewhat below, the banks on each side, are cloathed with trees, which, together with the effect produced by the foaming currents, and the scattered masses of stone, compose a scene wild and picturesque[93]. » Lady Simcoe entend elle aussi profiter de cette promenade où il est de bon ton de se faire voir, mais également de profiter des charmes d’une nature sauvage. Son choix de voiture montre, une fois de plus, les caractéristiques particulières de cette pratique : « I went in an open carriole to see the Falls of Monmorency. The River Roars over a rocky bed among woods before it reaches the precipice, over which it falls 280 feet, the Rocky side are covered on the summit with wood[94]. » Lady Simcoe suit ainsi les traces d’Emily Montague héroïne du roman de Frances Brooke, qu’elle a pris soin de lire avant son départ[95], dans lequel elle a pu lire :

The river of the same name, which suppliethe cascade of Montmorenci, is the most lovely of all inaminate objects.[…] Beyond this, the rapids, formed by the irregular projections of therock, which in some place seem almost to meet, rival in beauty, as theyexcel in variety, the cascade itself, and close this little world ofenchantment. In short, the loveliness of this fairy scene alone morethan pays the fatigues of my voyage ; and, if i ever murmur at havingcrossed the Atlantic, remind me that I have seen the riverMontmorenci[96].

Grande promeneuse en terre canadienne, Emily Montague a tout pour inspirer Elizabeth Simcoe lors de ses séjours à Québec.

À Montréal, on sort des remparts et on se rend au pied du mont Royal et sur les bords du fleuve. Frances Brooke raconte :

The Island of Montreal, on which the townstands, is a very lovely spot ; highle cultivated, and tho’ less wildand magnificent, more smiling than the country round Quebec : theladies, who seem to make pleasure their only business, and most of whomI have seen this morning driving about the town in calashes, and makingwhat they call, the tour de la ville, attended by English officers, seemgenerally handsome, and have an air of springtliness with which I amcharm’d ; I must be acquainted with them all, for tho’ my stay is to beshort, I see no reason why it should be dull. I am told they are fond oflittle rural balls in the country, and intend to give one as soon as Ihave paid my respects in form[97].

Nombreuses sont les représentations du territoire canadien au cours du XVIIIe siècle. Les voyageurs français, dans un premier temps, insistent sur les liens qui unissent la colonie à la métropole. Peu de paysages sont alors gravés, on préfère plutôt offrir des cartes qui montrent la topographie du territoire utilisée par les ingénieurs, les architectes ou les officiers militaires. On y retrouve parfois, dans niches, des vues de Québec ou de Montréal. Sous le Régime britannique, les préoccupations changent, différents types de paysages qui, au croisement du paysage pastoral, du paysage évocateur et de la vue (vedutta)[98], livrent une image du Canada qui « helped both colonists and metropolitans to maintain their identity and self-respect as civilized and civilizing Britons […] As eighteenth-century British artists increasingly took an interest in their country’s scenery, they adapted the idealizing style of the picturesque for their topographic representations[99]. »

Cette tendance suit celle qui est lancée en Angleterre au milieu du siècle, faisant du paysage un élément constitutif de l’identité de l’Empire : « Imperial landscape art linked three crucial developments in eighteenth-century British culture and politics : 1) the creation of a British identity […] 2) the imperial assertion of this identity through commercial expansion and strategic success and 3) the commodified representation of these identities and successes to a viewing public[100] ».

On voit alors des artistes comme James Peachy[101] proposer des vues bucoliques des environs de Québec, dont les chutes Montmorency sont le point d’orgue des endroits à visiter dans les environs de la ville. Les représentations des chutes Montmorency s’inscrivent dans cette tendance de la seconde moitié du siècle faisant que les « British officers deployed a demilitarized, anticonquest art for beningnly civilian, picturesque representation of a defeated enemy’s landscape[102] ». Le paysage sert dorénavant des visées sociales et politiques dans l’Empire britannique. Toutefois, ce type de représentation fait également l’objet d’une forme d’appropriation chez les voyageurs qui ne sont pas militaires. Après la perte des Treize Colonies, on propose des images qui vont de plus en plus dans le sens d’un territoire qui est un havre de paix où il fait bon vivre avec des magnifiques paysages, des gens accueillants et où il est aisé de se divertir, éléments qui devaient encourager une immigration au Canada pour faire face aux États-Unis fraîchement constitués.

Certes, on prolonge les valeurs d’un Empire britannique qui veut faire accepter ce nouveau territoire en montrant les richesses commerciales inutilisées, mais cela s’inscrit également dans un courant artistique et philosophique amenant le sujet à décrire et à montrer la beauté virginale d’une nature où la main de l’Homme semble absente et où l’harmonie entre ce dernier et la nature permet un recentrement sur soi. Sont alors produites des images pittoresques, préromantiques, d’une nature s’inspirant de cette philosophie des Lumières qui place l’état de nature au centre des préoccupations de l’Homme moderne.

Les représentations hivernales des chutes en hiver rappellent l’idéal de la nature sauvage canadienne, mais aussi le rituel de la visibilité sociale évoquée par les voyageurs. On devine des promeneurs en voiture se délecter des charmes du pain de sucre en devisant l’un l’autre, représentation que reprendra Cornélius Krieghoff en 1853 dans The Ice Cone at the Falls of Montmorency near Quebec. Deux formes de déplacements se croisent ici et fondent les sociabilités au XVIIIe siècle. Dans un premier temps, la distinction sociale avec le voir et être vu, et, dans un second temps, le spectacle de la nature qui permet à celui qui sait la parcourir et l’apprécier de se délecter des charmes de l’émotivité qui l’amène à retourner en soi pour y découvrir un monde. Lady Simcoe[103], dont le journal intime est chargé d’esquisses et de dessins, prendra le soin d’annoter ses descriptions d’une représentation de la chute, dont le caractère bucolique rappelle le spectacle de la nature recherché. De plus, quand on y ajoute la fonction de la promenade pour la femme du gouverneur Simcoe, on retrouve parfaitement cette double identité de la promenade.

Autre endroit prisé, qui brille par son caractère éphémère : le pont de glace de Québec[104]. « This Evening it was announced that le Pont est pris, that is there is now a compleat body of Ice filling up the River & Canoes will no longer be used, as Carrioles will drive across, which is very useful for the Peasants & very pleasant to those who drive for Amusement[105]. » Les variations du climat empêchent cependant parfois d’en profiter. Lady Simcoe note que le pont de 1791 est le premier depuis sept ans. Le plaisir de la promenade prend alors tout son sens sur le fleuve Saint-Laurent gelé, on en profite « in the most agreeable manner, and with a degree of swiftness that appears almost incredible[106] ». Ce point de rassemblement fait du fleuve Saint-Laurent un espace de promenade dont tous peuvent profiter. George Heriot raconte :

the pont, which affords, not only to thecountry people inhabiting the neighbouring parishes on the south side, afacility of conveying their produce to market, and thereby of renderingprovisions and provender more abundant in the town, but likewisepresents to the citizens, a large field for gratification andexercise, who then are constantly driving their horses andcarriages, upon the solid surface of the stream[107].

Tout comme les chutes Montmorency, le pont de glace est de plus en plus représenté par les artistes, mais cette fois pour montrer l’autre forme de promenade, celle qui est urbaine, d’ailleurs on remarque toujours, en arrière-plan, les bâtiments pour bien montrer la proximité du lieu. Ainsi des représentations de William Robert Herries, Quebec in the Winter and a Toboggan Sleigh (1838) et de James Pattison Cockburn, The Ice Pont formed between Quebec & Point Levi in the Year 1831, (1833), ou encore de George Heriot, Vue de Québec depuis le pont près de la Pointe De Lévy (1798), qui, bien que réalisées au début du XIXe siècle, montrent la fonction essentielle de ce type de loisirs dans l’ordinaire de l’élite et des populations de Québec qui est décrit dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans l’oeuvre de James Pattison Cockburn, on distingue un ensemble de bâtiments temporaires qui s’installent sur le fleuve glacé dans lesquels des marchands offrent aux promeneurs de menus objets ou des denrées diverses. Cet aspect rappelle la fonction commerciale dont se chargent les lieux de promenade au tournant du XIXe siècle, fonction qui, une fois encore, va de pair avec la distinction sociale, car la différenciation pécuniaire permet d’assurer et de renforcer la hiérarchie sociale dans la colonie.

Les différences entre les voitures canadiennes et celles du vieux continent sont notées scrupuleusement, comme nous l’avons vu, par la grande majorité des voyageurs. Trois d’entre eux retiennent l’attention par la finesse de leurs descriptions, mais surtout de leurs représentations graphiques. Dans l’ordre, Elizabeth Simcoe, Isaac Weld et John Lambert ajoutent à leur récit des dessins d’une précision remarquable dont le but est d’agrémenter les descriptions techniques. Si la carriole d’Isaac Weld en est une d’été, confirmant qu’il existe bien une promenade estivale, on reconnaît pourtant tous les éléments de sa description pour les véhicules d’hiver, à cela près que les patins sont remplacés par des roues. Le style du voyageur est assuré, précis et montre un talent certain de dessinateur, ce qui est loin d’être le cas d’Elizabeth Simcoe. Si ses aquarelles rappellent celles des maîtres européens de l’époque, le dessin qu’elle livre des carrioles canadiennes n’a pas le même souci de précision. Les chevaux prennent la forme de vaches, les personnages présents ressemblent plutôt à de petits automates inanimés, bref, on sent presque une main enfantine derrière l’oeuvre. Elle prend le soin d’ajouter une légende ayant pour titre : « Canadian Carriole safe & pleasant », comme pour confirmer à son lecteur tout l’intérêt de ce véhicule. La composition suggère un dessin exécuté rapidement, sur le coin d’une feuille, et ensuite annexé au journal pour représenter avec plus d’exactitude la structure des voitures. L’aspect brouillon de la composition montre un élément déterminant pour la voyageuse : la différence notable des carrosses au Canada, et avec cela, le type de promenade particulière qui s’y pratique. Qu’Elizabeth Simcoe prenne le temps et l’espace de son journal pour noter rapidement ce détail montre qu’il ne s’agit pas d’un élément anodin, mais au contraire d’une nouveauté qui mérite d’être consignée, parce que propre à cette région du globe, et cela tout à fait dans la veine des récits de voyage anglais de la fin du XVIIIe siècle.

Le dernier voyageur qui prend le soin de livrer une image de la carriole canadienne est John Lambert. Sans doute, cette image est la plus connue et a servi à illustrer nombre d’études sur la structure de la voiture, on retrouve d’ailleurs cette image sur la page couverture de la traduction du voyage de Lambert publié en 2006 par Roch Coté et Denis Vaugeois. On y voit une voiture peinte en vert dont les côtés sont agrémentés de jaune avec un intérieur bleu. On reconnaît ici tout ce qu’ont décrit les voyageurs. Pourtant, il y a, dans le deuxième et le troisième plans, un ensemble d’éléments qui montrent l’utilisation particulière qu’on fait au Canada de ce type de véhicule. Dans le dernier plan, on reconnaît les chutes Montmorency, haut lieu de la promenade où les élites aiment à se montrer, mais il convient également de souligner que les voitures représentées par Lambert se déplacent sur le fleuve gelé, deuxième grand lieu de promenade à la mode.

Trois types de voitures se déplacent lestement sur le fleuve gelé. Selon toute évidence, il ne s’agit pas ici de déplacement visant à transporter des matériaux, mais d’un loisir, d’un divertissement tel que décrit par Jaucourt dans l’Encyclopédie. En attachant ce type de représentation à son récit, Lambert montre toute l’importance du carrosse dans les loisirs canadiens. On le retrouve d’ailleurs mentionné à deux reprises dans les chapitres consacrés aux « Aspects des moeurs, de l’éducation et du caractère de l’habitant », mais aussi dans celui évoquant les « Divertissements, modes, aspects de l’habitation » et dans les deux cas, de longs paragraphes lui sont réservés pour bien prendre la mesure de cette spécificité toute canadienne.

Ainsi, les représentations qu’en font les voyageurs abondent dans le sens d’une promenade canadienne singulière par ses conditions et son temps d’utilisation. Entre la richesse de la carriole, avec ses couleurs, son banc capitonné et ses patins parfaitement courbés, mais aussi avec les deux lieux de promenade représentés, on conçoit que ce qui est montré ici est véritablement le rituel de la promenade. L’auteur des Canadian Letters résume, une fois encore, magnifiquement bien cet état :

The common amusement of the morning iswhat they call carrioling or driving a chaise […] The gallantry of theyoung men is desplayed in the fancy of the cariole, and the excellenceof the horse and his trappings, who is further distinguished by bells.Thus appointed a Canadian cavalier dashes through the snows, andsolicits some fair dame to participatein the pleasure of theday[108].

Il serait réducteur de croire que seule l’élite prend part à ce type de divertissement. John Lambert, dans le chapitre qu’il consacre aux divertissements du Bas-Canada confirme : « La majorité de la population n’a guère que la promenade en carriole pour fuir l’ennui de l’hiver. […] Le plus grand plaisir que s’offre la population en cette saison consiste à faire de la carriole et cela constitue certainement un amusement des plus agréables aussi bien qu’un exercice sain[109]. » Une fois encore, la notion de distinction sociale est déterminante, Thomas Anburey confirme :

Les traîneaux sont de différentes formes et représentent ou des oiseauxou des quadrupèdes ; ils sont malgré cela construits à peu près sur un mêmeprincipe, avec cette différence que la caisse des traîneaux des gens dupeuple touche à la glace ou à la neige, et que les traîneaux des gens d’unrang plus distingué ont leur caisse élevée à la hauteur de deux pieds surune sorte de train. Ils sont peints de différentes couleurs, suivant lecaprice du propriétaire. Plusieurs, pour contraster avec la saison, fontpeindre sur les panneaux de la caisse, le tonnerre, les éclairs[110].

D’autres vont même jusqu’à remplacer les chevaux par des chiens, Pehr Kalm note dès le milieu du siècle :

À la fin de mon séjour à Québec, j’ai vu assez souvent utiliser deschiens pour convoyer de l’eau et d’autres choses sur de petites charrettesfaites en vue de cet usage. […] Tous les Canadiens avec lesquels je me suisentretenu m’ont unanimement affirmé qu’on utilise pareillement des chiensici et aux environs pour transporter l’eau, le bois de chauffage et d’autreschoses. Les gens pauvres, en particulier, utilisent les chiens en place dechevaux[111].

Pour le commun des mortels, il n’est pas question de faire acte de visibilité sociale au même titre que les élites, mais le fait d’aller se promener dans des endroits où se rassemblent une grande quantité d’individus montre, malgré tout, une certaine volonté d’entrer en contact avec les autres. Une autre forme de sociabilité, populaire celle-là, émerge et permet, elle aussi, de maintenir des rapports sociaux qui organisent les communautés. Il faut se faire connaître, se montrer et pouvoir discuter. Certes, la promenade entre ici dans le domaine des plaisirs de l’hiver puisque sa fonction essentielle est ici le simple divertissement, mais elle se double, une fois encore, d’une fonction de rassemblement et d’interactions nécessaires à la vie urbaine et rurale. Comme pour les élites, il y a des conditions de promenades qui sont tout autre. Ne pouvant être à la dernière mode ou se payer des voitures riches, garnies de peintures, on s’adapte. C’est le traîneau qui est ici objet de prédilection.

Conclusion

La présente analyse permet d’avancer deux idées. La première se rapporte à la reproduction de pratiques sociales métropolitaines dans la colonie. Se promener à Londres, à Paris, à Québec ou à Montréal répond, pour l’élite, à la même fonction essentielle de distinction sociale que l’on peut résumer par l’adage « voir et être vu ». La seconde idée montre que si la fonction est entièrement reprise, les conditions d’existence et les pratiques sont adaptées à la réalité canadienne. Comme le souligne le Chevalier de Jaucourt dans l’Encyclopédie, les divertissements « varient chez les divers peuples du monde, suivant les moeurs & les climats[112] ». Le climat est ici le facteur essentiel de transformation et d’adaptation, le moment de prédilection n’est pas le même (l’hiver) et, par conséquent, les voitures ne sont pas les mêmes. Avec des voitures ouvertes, l’élite, qu’elle soit française, anglaise ou canadienne, peut alors se donner en spectacle dans des lieux choisis, comme les chutes Montmorency pour Québec, ou au pied du mont Royal et sur les berges du fleuve pour Montréal.

L’idéal d’une nature bienfaitrice est ici de première importance. Les voyageurs anglais de la seconde moitié du siècle cherchent d’ailleurs ouvertement à se confronter à cette beauté puissante, sauvage et indomptable. La promenade devient un des moyens pour aller à la rencontre du pittoresque canadien. Pourtant, y a-t-il une évolution de la promenade pendant la période ? Durant tout le XVIIIe siècle canadien, elle répond à la même fonction, mais les formes d’appréciation s’adaptent aux nouvelles sensibilités. La fin du siècle voit apparaître la nécessité, pour le promeneur, d’apprécier le spectacle de la nature et d’aller à la rencontre des éléments, cela conformément à ce qui est prescrit par les philosophes. Bien que cette promenade canadienne soit racontée par les voyageurs anglais, l’idée est plutôt de Jean-Jacques Rousseau qui veut « des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés, qui me fassent bien peur[113] ». L’évolution est donc conforme aux grandes tendances culturelles de l’Europe des Lumières.

L’étude de la promenade permet également d’ouvrir un chapitre négligé de l’histoire culturelle du Canada du XVIIIe siècle. Prendre un carrosse, aller s’ébattre dans les lieux à la mode, profiter du spectacle de la nature est, par définition, un loisir. Il y a, dans le Canada du XVIIIe siècle, des divertissements qui répondent à des fonctions sociales précises. Plus qu’une préhistoire du loisir, cette époque possède ses cadres, ses moments d’affirmation, ses détournements, ses adaptations et ses nécessités qui font qu’il y a loisir. Cette idée pourrait participer à un des programmes fixés par François-Joseph Ruggiu quand il affirme que

le temps est donc venu de chercher à préciser ses caractéristiquesmajeures [à la noblesse et plus largement à l’élite pourrions-nous ajouter]afin de voir si elle apparaît comme une partie intégrante de la noblessefrançaise [et anglaise ajouterions-nous encore], avec certes quelquesspécificités, ou si elle peut être considérée comme une construction socialeoriginale apparue en Amérique du Nord[114].

La spécificité canadienne de la promenade est une construction originale sur un thème connu, mais un peu comme un peintre qui reproduit une scène d’histoire romaine au XVIIIe siècle, il adapte les poses, les émotions et la gestuelle à la sensibilité de son époque ; sur une idée connue et partagée, on adapte le thème pour provoquer chez le spectateur une familiarité sympathique.

Demeurent cependant plusieurs questions sur lesquelles il faudra, dans un futur proche, se pencher : Qui réalise ces véhicules ? Sur quel modèle se base-t-on ? Ces constructions sont-elles pensées dans le but de la promenade ou assiste-t-on à un détournement d’un véhicule domestique pour un faire un véhicule récréatif ? Il serait également nécessaire de s’interroger sur d’autres types de promenade, comme celles en canoë ou encore celles qui se font à pied. Enfin, les inventaires après décès seraient des sources de première importance (les données recueillies par Robert-Lionel Séguin sont, en ce domaine, très limitées[115]). Les recherches liminaires que nous avons entamées montrent déjà une très grande variété de véhicules de promenade dans différentes couches de la population. Il convient, pour offrir une densité historique plus grande, de s’interroger plus à fond sur ces fameuses conditions de promenade qui permettent de voir l’émergence d’une pratique singulière en terre canadienne.

Parties annexes

Note biographique

Laurent Turcot est professeur au département des sciences humaines, section Histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a publié en 2007 Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle, chez Gallimard, « Les loisirs de Philippe Aubert de Gaspé : la civilité dans la société canadienne-française », dans Marc-André Bernier et Claude La Charité, dir., Philippe Aubert de Gaspé mémorialiste (Québec, Presses de l’Université Laval, 2009) : 107-121 et, en 2010, L’ordinaire parisien des Lumières (Québec, Les Presses de l’Université Laval). Il travaille actuellement à un projet de recherche intitulé Les loisirs canadiens sous les régimes français et anglais (XVIIe-début XIXe siècle).

Notes

-

[1]

L’auteur tient à remercier les lecteurs anonymes pour leurs remarques sur lapremière version de ce texte.

-

[2]

Laurent Turcot, Le promeneur à Paris auXVIIIe siècle(Paris, Gallimard, 2007) et Laurent Turcot, « Entre promenades et jardinspublics : les loisirs parisiens et londoniens au XVIIIesiècle », Revue belge de philologie et d’histoire- Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 87(2009) : 645-663.

-

[3]

Daniel Roche, « Une déclinaison des Lumières », dans Jean-Pierre Rioux etJean-François Sirinelli, dir., Pour une histoireculturelle (Paris, Seuil, 1997), 21.

-

[4]