Résumés

Résumé

Alors que certaines thèses suggèrent que le droit et les tribunaux étaient inféodés aux souhaits des entrepreneurs et des entreprises durant la transition au capitalisme industriel, les auteurs montrent que le développement de la grande industrie et des entreprises incorporées s’est accompagné d’une régulation judiciaire plus intensive du champ économique. En témoignent l’augmentation des poursuites contre les firmes, la croissance de véritables causes contestées et la hausse du nombre de défaites subies par les corporations. Tensions, dommages et accidents de toutes sortes ont été démultipliés par la grande industrie et l’enceinte du tribunal constituait un des seuls remparts contre l’anarchie d’une industrialisation et d’une commercialisation de la vie sociale autrement sans entraves, à peu de choses près.

Abstract

While some theses suggest that the law and the courts were subordinated to the wishes of entrepreneurs and companies during the transition to industrial capitalism, the authors argue that the growth of large scale industries and incorporated firms was accompanied by a more intensive judicial regulation of the economic field, a process evidenced by the rise of lawsuits against firms, the increase of contested causes and the increase of judgements rendered against corporations. As conflicts, damages and accidents of all kinds multiplied with big industry, the courts were one of the few remedies against an anarchical and almost unfettered industrialization and commercialization of social life.

Corps de l’article

Introduction

On compte assez peu d’études, au Canada, sur les liens entre droit civil, justice et économie durant la transition au capitalisme industriel. Quatre objets – qui ne sont pas mutuellement exclusifs – ont néanmoins été abordés jusqu’à maintenant : les transformations du droit positif ; le rôle joué par les tribunaux dans la conduite des affaires ; le développement du recours à l’incorporation ; les usages du droit par les entrepreneurs.

Faisant écho aux thèses de M. Horwitz et de P. S. Atiyah, Brian Young a montré en quoi le droit civil du Québec a fait l’objet, au milieu du XIXe siècle, de transformations favorisant les intérêts des entrepreneurs, la liberté contractuelle prenant le pas sur l’équité[2]. Le droit positif, en ce sens, aurait été « commercialisé » et instrumentalisé au profit du capitalisme et des intérêts de la bourgeoisie. En parallèle, certains chercheurs ont affirmé que les tribunaux de l’époque servaient essentiellement à maximiser l’efficacité des transactions commerciales[3]. L’appareil judiciaire n’aurait représenté, dès lors, qu’un simple appendice institutionnel du monde des affaires. Si cette corrélation fonctionnaliste entre justice et bonne marche des entreprises appelle de fortes nuances[4], il n’en reste pas moins que les tribunaux ont bel et bien pu servir d’organes de recouvrement de dettes, cela massivement[5].

En ce qui a trait à la diffusion de l’incorporation au XIXe siècle, cette forme juridique particulière aurait été légitimée politiquement, selon R. C. B. Risk, par le progrès et l’activité économique, le gouvernement se chargeant de favoriser l’efficacité du secteur privé[6]. Jean-Marie Fecteau a cependant montré que la multiplication des compagnies à responsabilité limitée n’est survenue qu’assez longtemps après l’adoption des lois facilitant cette manière spécifique de s’associer en affaires. Il y eut ainsi décalage entre innovation politico-juridique et pratique de cette innovation[7]. D’autres auteurs, au demeurant, ont insisté sur le caractère proprement circonstanciel de la prolifération des entreprises incorporées eu égard, notamment, aux singularités d’économies régionales[8].

La question des motifs de recours ou d’absence de recours à l’incorporation par des entrepreneurs et des dynasties entrepreneuriales devait donc être approfondie, à l’instar de celle des usages du droit par les hommes d’affaires. C. Ian Kyer a fait ressortir les avantages (comme la flexibilité dans la prise de décisions) que présentait l’association au sein de firmes non incorporées et les contingences (tel le décès d’un partenaire) pouvant précipiter le recours à l’incorporation[9]. Aussi, certaines firmes non incorporées couraient des risques structurels en raison d’une trop forte intégration entre patrimoine familial, investissements dans la firme et rapports interpersonnels[10]. Pour ce qui est des usages du droit par les commerçants et industriels, on a montré qu’une lecture trop mécanique était à proscrire. Le droit positif libéral et la liberté contractuelle les favorisaient largement, certes, mais des décisions juridiques (clauses des partnerships, dispositions testamentaires, etc.) pouvaient en retour les contraindre dans la durée, tout comme leurs proches, et ce, parfois de manière considérable[11].

L’histoire juridique et judiciaire du monde des affaires au XIXe siècle postule ainsi, en certains cas, une dépendance assez directe du droit et de la justice envers les forces et intérêts économiques. Les thèses de la commercialisation du droit positif, de la « maximisation » des affaires par les tribunaux et de la légitimation des corporations sous la houlette de l’idéologie du progrès en témoignent. Mais certains auteurs, tels Jean-Marie Fecteau et C. Ian Kyer, nous invitent à envisager de manière plus indirecte et circonstanciée les rapports entre formes juridiques d’entrepreneuriat et économie, en ne faisant abstraction ni des contraintes et opportunités propres à un environnement spécifique ni de celles propres à la pratique et à la mise en oeuvre du droit.

Cet article relève d’une autre approche, celle de l’étude sérielle du contentieux des tribunaux civils, tout en intégrant certains des questionnements esquissés jusqu’à présent. Ce type d’histoire du droit présente certains avantages. Le droit vécu et pratiqué par les entrepreneurs et les entreprises apparaît plus nettement à la lecture de quantité de conflits concrets. De plus, l’observateur est en mesure de mieux circonscrire le travail accompli par l’appareil judiciaire au sein du champ économique. Le genre a été assez peu pratiqué au Canada, sauf exception, à la différence des États-Unis durant les années 1970 et 1980[12]. Si l’étude quantitative des archives judiciaires a confirmé le rôle substantiel des tribunaux en matière de recouvrement de dettes[13], des chercheurs ont mis en évidence la quasi-absence des personnes morales dans des contentieux de la fin du XIXe siècle[14], de même que le caractère étroitement interpersonnel des transactions, obligations et liens de droit en cause dans les recours en justice à la même époque, y compris dans le cas des industriels et des entrepreneurs[15].

Notre terrain d’enquête est le district judiciaire de Trois-Rivières, région du Québec située à mi-chemin des grands centres urbains que sont Montréal et Québec. Riche en forêts et en ressources hydrauliques, cette zone connaît une première industrialisation au milieu du XIXe siècle, au profit de l’exportation de bois scié. Au début du XXe siècle, ce sont les industries des pâtes et papier et de l’électrochimie qui prennent en main l’exploitation de ce territoire et de la force de travail de ses habitants. Ce passage d’un mode de transformation des ressources à l’autre se double de changements parmi les entreprises dominantes. Le commerce du bois scié était contrôlé par des hommes d’affaires travaillant seuls ou au sein de sociétés non incorporées et réunissant quelques partenaires, individus souvent apparentés entre eux ; les corporations de grande taille s’imposèrent par la suite.

Nous avons examiné un échantillon de 1197 procès tenus devant la Cour supérieure dans ce district, de 1880 à 1930 inclusivement[16]. Ce tribunal était chargé d’entendre en première instance les poursuites les plus considérables sur le plan monétaire, en l’occurrence les litiges mettant en jeu un montant de plus de 200 $, somme substantielle au tournant du XXe siècle[17]. Deux périodes ont été ciblées à des fins de comparaison, soit les années 1880 et les années 1920. Dans les deux cas, toutes les poursuites entreprises à des intervalles de cinq ans (ex. : 1880, 1885 et 1890) ont été analysées. Nous disposons de 689 dossiers pour la décennie 1880 et de 508 dossiers pour la décennie 1920. Ce n’est pas que les habitants et les firmes du district de Trois-Rivières soient devenus moins belliqueux au fil du temps : les archives judiciaires du Québec ont fait l’objet d’un élagage important à partir de 1920 précisément. Cette opération a été conduite de manière aléatoire et n’affecte donc pas la représentativité de notre échantillon.

Que signifient ces conflits quant aux relations entre droit, justice et monde des affaires au moment où le capitalisme change d’échelle au Québec ? Dans quelle mesure le droit et la justice ont-ils contribué au développement du capitalisme dans cette province, l’ont-ils contraint ou favorisé[18] ? Quatre objectifs spécifiques ont guidé la démarche, qui en est encore à un stade exploratoire : 1) rendre compte de la présence des entreprises incorporées devant le tribunal, en prenant acte de leur secteur d’activité ; 2) déterminer l’éventail de litiges dans lesquels elles sont impliquées et l’issue de ces mêmes litiges ; 3) qualifier le travail accompli par les tribunaux à leur égard ; 4) mettre en évidence la signification de ces procès du point de vue de l’histoire du rapport à l’argent – ou à la valeur, pour être plus précis – durant cette phase cruciale du développement économique du Canada. Il s’agit de l’une des premières enquêtes, à notre connaissance, à rendre compte de l’issue d’un nombre non négligeable de procès civils mettant en scène des firmes incorporées. Or, c’est sans doute là une bonne façon de mesurer l’inféodation relative du juridique et du judiciaire au monde des affaires ou vice versa.

Figure 1

Présence des entreprises incorporées. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930

Types d’entreprises incorporées et évolution de leur présence en justice

Sur les 1197 dossiers traités par la Cour supérieure durant les années échantillonnées, 192 font état de la présence d’au moins une entreprise incorporée à titre de demanderesse ou de défenderesse (16,0 %)[19]. Le contraste est frappant entre la décennie 1880 et les années 1920 : le pourcentage de causes impliquant une ou des corporations[20] passe de 8,7 % (60 dossiers sur 689) à 26,0 % (132 dossiers sur 508). Dit autrement, leur présence relative varie du simple au triple (figure 1).

Figure 2

Corporations industrielles, commerciales et financières. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930

Une baisse non négligeable est tout de même enregistrée pour l’année 1930. Les débuts de la Grande Dépression ont probablement déjà affecté le volume d’affaires dans le district et, ce faisant, les occasions de litige. Toujours est-il qu’une différence marquée sépare les deux périodes. À la fin du XIXe siècle, l’immense majorité des poursuites impliquent des individus et, plus secondairement, des firmes non incorporées dirigées par quelques partenaires seulement. Un secteur d’affaires est-il responsable de l’augmentation subséquente de litiges auxquels prennent part des corporations ? Trois types d’entreprises incorporées ont été distinguées : les corporations industrielles (impliquées dans la transformation des ressources et la fabrication), les corporations commerciales (spécialisées dans la vente en gros ou au détail) et les corporations financières (banques, assurances, etc.) (figure 2).

Durant les années 1880, ce sont essentiellement des banques qui se présentent devant le tribunal. Cela ne signifie pas qu’elles soient proactives à l’échelle locale, en tant que prêteuses. Elles poursuivent principalement pour recouvrer le paiement de billets promissoires qu’elles ont escomptés à leur comptoir, ces effets de commerce ayant toujours été signés, au départ, par un particulier au profit d’un autre. Le marché de l’argent, à cette époque, revêt encore la forme d’un capitalisme de face à face.

Si d’autres corporations apparaissent çà et là dans les archives judiciaires de la première période, leur siège social est à peu près toujours situé à l’extérieur de la région. Aussi, les poursuites qui les concernent sont relativement modestes et les opposent à des particuliers. En 1885, The New York Life Insurance Company poursuit Nicolas Trefflé Robichon, marchand de Trois-Rivières. Elle lui réclame 196 $ en paiement de primes d’assurance. Robichon rétorque qu’il a été trompé par un représentant de l’entreprise et qu’il ne comprend pas l’anglais, langue du contrat. Le juge lui donne raison. Il faut dire que le sous-agent de la compagnie, Narcisse Marchand, avoue lui-même en cour ne pas bien comprendre les clauses des contrats qu’il offrait au public… Son métier principal, précisons-le, est professeur de musique. Il joue également de l’orgue à la cathédrale[21].

Cela ne signifie pas que des hommes d’affaires importants s’abstiennent de faire appel au tribunal. De grosses firmes non incorporées, comme des entreprises de vente en gros de Montréal, poursuivent des détaillants locaux qui comptent parmi leurs clients et débiteurs. L’année 1890 est cependant le témoin d’un procès assez symptomatique des transformations qui s’annoncent. Deux ans auparavant, la société familiale ayant dominé l’industrie du bois de sciage dans la région depuis plus de 30 ans, la George Baptist, Son & Company, a fait faillite à la réquisition de la Banque de Montréal, sa principale créancière[22]. En 1890, la Laurentide Pulp Company Limited livre bataille en cour pour mettre la main sur certaines propriétés de la société et concrétiser une promesse de vente de celles-ci pour 60 000 $[23]. L’incorporation de la Laurentide est toute récente : elle a reçu sa charte fédérale en 1887. Son capital autorisé est de 200 000 $. L’entreprise a été mise sur pied par des entrepreneurs canadiens et américains[24].

Durant les années 1920, ce sont maintenant les corporations industrielles, et non plus les banques, qui plaident le plus souvent. Elles sont de surcroît bien plus présentes dans le contentieux que pouvaient l’être les banques durant les années 1880. Elles figurent dans près du quart de toutes les poursuites de l’année 1920. Surtout, l’incorporation s’est diffusée en deux directions : en vue de la mise sur pied d’entreprises de grande taille et nécessitant des immobilisations substantielles (usines, lignes de transport d’électricité, chantiers maritimes, etc.), d’une part, et au profit de petites entreprises, d’autre part. Il s’agit là d’un renversement assez brusque des modalités juridiques de mise en commun et de fructification des capitaux. Comme l’a montré C. Ian Kyer, des entrepreneurs importants de la seconde moitié du XIXe siècle ne voyaient pas nécessairement d’intérêt à incorporer leurs sociétés[25]. L’incorporation devient ensuite un outil commun d’association en affaires. Les petites corporations repérées ont des assises locales. Sises au chef-lieu du district, Trois-Rivières, elles appartiennent pour la plupart au secteur de la vente et leur capitalisation autorisée est restreinte. On ne s’étonnera pas, par conséquent, de les voir poursuivre en recouvrement d’assez petites sommes. Ces petites compagnies contribuent à la plus grande présence des corporations commerciales durant la décennie 1920, à l’instar des firmes de vente en gros qui, toujours situées à l’extérieur de la région, poursuivent maintenant leurs clients en tant qu’entités incorporées.

En 1920, la Three-Rivers Motor Sales & Garage Co. Ltd tente de récupérer la somme de 112,78 $ en marchandises impayées. La firme vend des automobiles et leurs accessoires. Le défendeur, employé d’un charretier, gagne 6 $ par jour[26]. Qui a constitué la Three-Rivers Motor Sales ? L’affaire est manifestement familiale, comme bien des partenariats du XIXe siècle. Il s’agit d’un manufacturier (Thomas H. Argall), d’un négociant (Frederick Joseph Argall), d’un comptable (Henry Wallace Argall) et de deux mécaniciens, ceux-là canadiens-français (Bruno Quessy et William Lizotte). Son fonds social est également assez modeste, soit 19 000 $ divisés en actions de 100 $[27].

Du côté des corporations financières, le recul de la présence des banques est non négligeable. Elles ne poursuivent plus que rarement en recouvrement de billets promissoires issus, à l’origine, de transactions interindividuelles. Sont-elles maintenant réticentes à escompter ces effets de commerce, opération qui implique de connaître d’assez près la solvabilité des individus en cause ? L’institutionnalisation du crédit a-t-elle fait reculer l’usage des billets promissoires ? Ces questions demandent de plus amples investigations. Une chose est sûre, cependant. De nouvelles corporations financières ont fait leur apparition sur le marché régional de l’argent. Les caisses populaires (des coopératives dotées de la responsabilité limitée) accordent maintenant des prêts à de très modestes entrepreneurs. En 1925, la Caisse populaire de Saint-Séverin-de-Proulxville, un fort petit village, poursuit un menuisier et un restaurateur, probablement apparentés, en vertu d’un emprunt de 100 $ à 8 % d’intérêt remontant à 1922. L’emprunt a été contracté sous la forme d’un « billet-contrat ». Les deux hommes sont condamnés, mais le jugement ne peut être exécuté, car il n’y a rien à saisir auprès d’eux[28].

D’autres corporations contribuent à la financiarisation de l’économie durant les années 1920, aux dépens des transactions interindividuelles. Ces entreprises, basées dans des grands centres, permettent probablement aux détaillants de la région de stabiliser leurs affaires puisqu’elles assument le financement de certains types de ventes. Des compagnies de finance se font céder des contrats de vente d’automobiles et de camions. Il s’agit de leur secteur d’affaires privilégié. La Canadian Acceptance Corporation Ltd de Toronto poursuit un distributeur de bière travaillant à son compte pour défaut de paiement d’un camion Ford, après s’être fait transférer le contrat de vente initial[29]. Les agences de recouvrement commencent à faire sentir leur présence. Les montants en jeu sont de nouveau assez modestes. La Adjustors & Procurators Corporation Limited, de Montréal, a mis la main sur un billet promissoire de 80 $ à 8 % d’intérêt, somme promise en 1925 par Arthur Picard à Wilfrid Lafrenière. Cinq ans plus tard, la dette s’élève à 103 $. Le défendeur, employé d’une compagnie papetière, a encore la firme à ses trousses en 1940[30]. Au XIXe siècle, ce ne sont que des individus qui conduisent des opérations du genre, pour leur propre compte. Le marché local du crédit s’institutionnalise et surtout se « dépersonnalise » progressivement.

Catégories de procès et statut dans les procédures

L’incorporation se répand donc de manière importante dans cette économie régionale au début du XXe siècle. Le capitalisme de face à face recule au profit des trois types de firmes incorporées, sans disparaître pour autant, tant s’en faut. Pour bien comprendre les liens de droit les plus cruciaux à l’époque, de même que la part prise par la justice dans la conduite des affaires, un portrait plus précis des litiges s’impose.

Jusqu’à maintenant, les exemples de montants donnés renvoient à des poursuites de faible envergure. Il existe de fortes variations à cet égard. À n’en pas douter, une dette de 100 ou 200 $ constitue un réel problème pour la plupart des habitants du district de Trois-Rivières durant les années 1920. Mais les montants en cause sont parfois bien plus imposants. Les plus grosses poursuites sont de deux types : des ouvriers sont tués ou sérieusement blessés à l’occasion de leur travail ; la principale ville de la région, Trois-Rivières, connaît pour sa part des ratés dans la promotion de son développement industriel.

La plupart des corporations industrielles doivent leur présence en justice aux actions intentées par des employés à leur service. Certains sont écrasés ou frappés par des appareils de levage et des pièces de machinerie ; d’autres, ensevelis sous des éboulis de matériaux ou amputés d’un membre. En cas de blessure grave ou de décès, les dommages alloués peuvent être substantiels. En 1920, la Canadian Electrode Company Limited est condamnée à verser plus de 10 000 $ à un journalier qui s’est retrouvé dans un ascenseur en chute libre[31]. Joseph Lapolice, journalier à la Tidewater Shipbuilder Limited au salaire horaire de 0,45 $, a été heurté par un énorme couvercle de bouilloire industrielle. Il réclame près de 16 000 $. Appelé à témoigner, Lapolice dit ne pas avoir eu connaissance de la manière dont l’accident est survenu. Mais il dit s’être senti immédiatement après « … tout moulu comme un chat qui passe sous les chars ». L’affaire est réglée hors cour[32]. La plupart des actions pour accident de travail se terminent soit de cette manière, soit par un jugement pour une somme bien inférieure à celle demandée au départ. Malgré cela, les sommes reçues peuvent faire la différence entre une vie très modeste et l’indigence pure et simple. La justice et le droit ont une importance cruciale, même si ce binôme institutionnel défavorise alors très largement les travailleurs.

Les villes québécoises du début du XXe siècle s’impliquent très activement dans leur développement industriel[33]. Trois-Rivières est poursuivie deux fois en 1920 par The Sun Trust Company Limited. La Sun Trust, de Montréal, s’est chargée, en tant que fiduciaire, de l’émission et de la vente des obligations de deux entreprises, The Page Wire Fence Company of Canada Limited (une manufacture de clôtures de fer) et la Three Rivers Shipyards Limited (un chantier naval). Dans les deux cas, la ville a garanti, sans réserve aucune, tant le capital (200 000 $ et 100 000 $ respectivement) que les intérêts des obligations. Les deux entreprises ont fait faillite. En ce qui concerne la première, l’affaire se règle hors cour en 1927. La ville doit néanmoins émettre des obligations pour rembourser près de 300 000 $. Elle avait en sus offert à la Page Wire, précisons-le, une exemption de taxes de 10 ans, le tout en échange de l’érection d’une usine sur son territoire en exclusivité et de l’embauche de 75 hommes[34]. Le second procès se rend jusqu’en Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays confirme en 1923 la condamnation de la ville pour près de 90 000 $, autre somme prodigieuse pour une municipalité de moins de 25 000 habitants[35]. Il s’agit là de bons exemples de causes hors de proportion avec la plupart des réclamations soumises à l’attention de la Cour supérieure.

Pour ce qui est des causes plus ordinaires, les corporations sont plus souvent demanderesses que défenderesses. Elles cherchent, pour l’essentiel, à forcer habitants et petits commerçants de la région à solder leurs dettes. Le juge leur donne raison dans la grande majorité des cas. Une fois la dette prouvée, par facture ou par contrat, une condamnation est assurée. À ce titre, l’appareil judiciaire contribue certainement à mieux garantir le déroulement des opérations commerciales, sans que l’on puisse dire qu’il les maximise : c’est qu’on ne trouve pas toujours quelque chose à saisir chez les défendeurs.

Si on tient compte de toutes les apparitions de corporations dans notre échantillon (200 occurrences), ces dernières figurent du côté de la poursuite 65,0 % du temps. Par contre, le portrait n’est pas le même d’une période à l’autre. Elles sont bien plus souvent appelées à se défendre durant la décennie 1920 (42,9 % de leurs apparitions) que durant la décennie 1880 (16,7 %). Les poursuites intentées par des ouvriers blessés contre des corporations industrielles, affaires totalement absentes des dossiers des années 1880, y sont pour beaucoup. La loi sur les accidents de travail adoptée par la province en 1909, afin d’encadrer ce type de litige et les dédommagements accordés, explique la diffusion de cette catégorie de procès[36].

Figure 3

Statut dans les procédures et types de corporations. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930

Le portrait du contentieux s’affine lorsqu’on croise le statut dans les procédures (demandeur ou défendeur) et le type de corporations (figure 3). Les corporations industrielles sont beaucoup plus souvent poursuivies que poursuivantes, bien que la différence de statut dans les procédures s’avère un peu moins nette durant les années 1920. Les corporations financières, pour leur part, figurent toujours plus souvent du côté de la poursuite, à l’instar des corporations commerciales.

Abstraction faite des grosses poursuites, les sommes en cause sont assez faibles, tel que mentionné, à plus forte raison si le chiffre d’affaires de grosses compagnies est pris en compte. La concentration des corporations du côté de la poursuite, les petits montants en jeu, la rareté, aussi, des poursuites opposant deux corporations : ces réalités ont des racines juridiques, géographiques et économiques, tout à la fois. En matière de contrats et de ventes, la poursuite doit être intentée dans le district où réside le défendeur ou dans le district où le droit d’action est né (ex. : le lieu de la signature du contrat). Or, la région de Trois-Rivières, au début du XXe siècle, est une région économiquement périphérique et située à la confluence de l’hinterland des grands centres que sont Montréal, Toronto, Québec et ceux de Nouvelle-Angleterre. Ce sont des firmes et des capitaux non régionaux qui exploitent ses forêts, ses travailleurs et vendent des produits finis à ses habitants. C’est une zone d’exploitation, non de capitalisation ; une zone de clients, non de vendeurs ; une zone de défendeurs, et non de demandeurs. De ce fait, comme l’ont montré Richard Sylla et Robert E. Wright, l’histoire des entités incorporées est d’abord et avant tout une histoire du développement différencié des régions et des États[37].

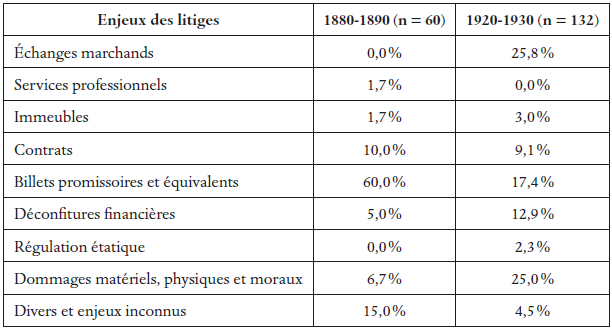

Cet état de choses rend compte de l’évolution du contentieux corporatif, d’une période à l’autre (tableau 1). On l’a dit, les causes des années 1880 impliquent essentiellement des banques qui cherchent à se faire payer des billets promissoires signés, au départ, par des individus au profit d’autres individus (60,0 % des affaires de cette période). Le marché de l’argent et la circulation de la valeur revêtent encore des formes éminemment interindividuelles durant cette décennie. L’aube du XXe siècle, avec la montée des grandes corporations et les débuts de la financiarisation du marché de l’argent, voit s’intensifier la mainmise de forces extérieures sur l’économie locale. Les occasions de dépendances et de conflits se sont diversifiées d’autant. Entre autres, les litiges relatifs à des transactions commerciales (25,8 %), à des dommages (25,0 %) de même qu’à l’usage de billets promissoires (17,4 %) se partagent maintenant plus équitablement l’attention des juges de la Cour supérieure. La part des déconfitures financières (12,9 %) s’est nettement accrue. Sans surprise, l’année 1930 y contribue fortement. Nos sources ne donnent pas accès aux faillites de firmes faisant affaires dans le district mais dont le siège social se trouve à l’extérieur de la région. Force est de constater, toutefois, que l’effondrement de l’économie semble faire très mal aux petites firmes incorporées locales[38].

La conjoncture n’est pas seule en cause. La première phase d’industrialisation, au Québec, avait vu l’émergence de bourgeoisies régionales pour certaines fort actives comme dans le cas, bien étudié, des Cantons de l’Est[39]. Ces bourgeoisies s’effacent, se dissolvent en quelque sorte lorsque le capitalisme entre dans une phase de concentration au tournant du XXe siècle. Dans la région de Trois-Rivières, au même moment, les hommes d’affaires locaux dépendent de grossistes de Montréal et de Toronto pour leurs commandes de toutes sortes. Cet état de fait existait déjà dans les années 1880, mais ces grossistes n’étaient pas encore incorporés. Assez typique est la poursuite entamée en 1930 par les grossistes de Québec McCall, Shehyn and Son Limited contre Elie et Lian Courey, marchands de Trois-Rivières oeuvrant en société sous la raison sociale Imperial Store. Ils leur doivent 153,03 $ en vertu d’un chèque et d’une traite sans provisions. Fait intéressant, la McCall, Shehyn and Son, firme auparavant non incorporée, est devenue une société par actions en 1913[40].

Tableau 1

Enjeux des poursuites impliquant au moins une corporation. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930 (n = 192 dossiers)

Le portrait est le même quant aux corporations industrielles, exception faite des accidents de travail : de petites réclamations visant des défendeurs assez modestes. Habitants et petits commerçants achètent de la machinerie ou des outils produits ailleurs. L’International Business Machines Company Limited (la future IBM) veut contraindre un habitant de Shawinigan à lui payer deux balances. Le contrat stipule que tout retard dans les paiements à échéance rend la dette exigible en entier[41]. A contrario, les poursuites en sens inverse sont rares.

Mais le droit civil n’est pas qu’affaire de vente et de contrat. La fréquence des recours en responsabilité civile, pour des dommages de toutes sortes, montre que les corporations sont sujettes aux normes du droit et aux pouvoirs des tribunaux, appareils institutionnels qui ne font pas que les servir aveuglément. Bien sûr, il peut être difficile pour un habitant de soutenir un long procès, au sort incertain, contre une compagnie. D’où, peut-on croire, la fréquence des arrangements hors cour en cas d’accident de travail. Mais ce n’est pas le seul type de poursuite en dommages visant des corporations industrielles. D’autres chercheurs ont relevé avant nous la démultiplication des recours en dommages du fait de l’industrialisation, de l’urbanisation et des accidents concomitants, phénomènes qui ont changé le visage de la litigiosité civile[42].

L’intensification de l’exploitation du territoire amène son lot de conflits quant à l’espace et aux ressources. Les enjeux s’avèrent importants pour Albert Corriveau, cultivateur dont les terres sont maintenant traversées par les rails de la Canadian National Railways Company. Elles sont partiellement envahies par la vase ou inondées. Corriveau réclame 657,25 $, somme considérable pour le menu peuple des campagnes. La cause ne semble pas procéder ; un arrangement hors cour est probablement entériné[43]. La fréquence des arrangements hors cour dans le cadre de poursuites en dommages indique que le dépôt d’une poursuite peut servir à contraindre la partie adverse à négocier. Le cas échéant, la justice – ou plutôt l’ombre de la justice – permet à n’en pas douter à maintes corporations, bien outillées pour soutenir un long procès, de minimiser leurs frais après avoir occasionné des dégâts de toutes sortes.

Une justice capitaliste ? L’issue des procès

L’analyse du sort des poursuites a beaucoup à nous apprendre quant au poids de la justice dans la vie quotidienne des entreprises et dans les aléas des affaires. Nos résultats permettent de nuancer les thèses de la commercialisation du droit – du moins dans sa forme vécue – et de la « maximisation » des opérations commerciales par l’appareil judiciaire. Ces approches font du droit et de l’appareil chargé de le mettre en oeuvre, en dernière instance, des appendices de l’entrepreneuriat capitaliste, sans souligner assez ce que normes juridiques et justice ont de spécifique en leur qualité d’instruments de régulation sociale. Bien que les entreprises soient très largement favorisées par le très faible niveau de régulation du marché du travail, des biens et des services au tournant du XXe siècle, les obligations et la responsabilité civile inhérentes à la conduite d’activités commerciales et industrielles ne sont jamais unidirectionnelles. La justice, au surplus, arbitre avec une logique propre les manquements, les fautes et les impérities qui émaillent le cours des affaires en régime capitaliste.

Parmi les 192 affaires impliquant une ou des corporations, les jugements en première instance dominent de peu les issues des poursuites. On compte 110 de ces jugements (57,3 %)[44], 48 affaires à l’issue indéterminée (25,0 %), 12 ententes hors cour (6,3 %), 3 abandons de procédure (1,6 %), 17 procès-verbaux de l’assemblée des créanciers (8,9 %), une cause rayée du rôle sans que l’on sache pourquoi (0,5 %) et une péremption d’instance (0,5 %). En l’absence de données comparables, ces résultats disent assez peu. La quantité substantielle d’issues indéterminées – le quart du corpus – pose également problème. La possibilité de conclure à une entente privée en cours de procès fait partie intégrante de la justice civile. Malheureusement, rien ne garantit que l’enregistrement des ententes hors cour ou des abandons de procédures, au moyen d’une inscription au plumitif ou de la production d’une pièce au dossier, ait été systématique, loin de là.

Cela dit, les corporations étant plus souvent poursuivantes que poursuivies, et ce, dans le cadre d’affaires proprement monétaires (billets promissoires) ou relatives à des transactions formelles (ventes), la domination des jugements en première instance surprendra peu. En ce qui concerne cette portion spécifique du contentieux corporatif, les recours en justice relèvent en quelque sorte du cours ordinaire des choses. La Cour supérieure assume là une de ses nombreuses fonctions, celle d’organe de recouvrement des créances. Le meilleur quadrillage judiciaire du territoire de la province de Québec, à partir du milieu du XIXe siècle, a certainement favorisé l’extension du capitalisme et la monétarisation de la vie sociale.

Examinons de plus près ces 110 jugements en première instance, en incluant les décisions portées en appel par la suite. Les résultats ne sont pas les mêmes dans la durée. Les dossiers des années 1880 ont plus de chances de comporter une décision en première instance que ceux des années 1920. On compte 42 décisions de ce type parmi les 60 dossiers des années 1880 (70,0 %) contre 68 parmi les 132 affaires des années 1920 (51,5 %). La fonction exécutoire du tribunal semble plus prégnante durant la première période, alors que sa fonction arbitrale prendrait plus d’ampleur par la suite, au moment où le recours à l’incorporation pour mener des affaires dans la région de Trois-Rivières et exploiter ses ressources s’est répandu massivement. La diversification des types de poursuites, notamment la multiplication des actions en dommages, y est pour beaucoup. Conséquemment, il est difficile voire impossible de conclure que la montée du capitalisme corporatif a bénéficié, de manière concomitante et progressive, d’un travail de facilitation des activités des entreprises par les tribunaux. Ce serait en fait le contraire. Durant l’âge d’or du libéralisme économique au Canada, le plus grand éventail de conflits et de dégâts occasionnés par les activités des firmes aurait rendu la justice civile moins alignée sur les besoins des hommes d’affaires, pour le dire ainsi.

Nombre de jugements en première instance sont rendus par défaut. Les défendeurs n’ont ni comparu ni soumis de défense en bonne et due forme. C’est le cas 54 fois sur 110. Ces affaires concernent des billets impayés, des soldes de marchandises en souffrance, des lettres de change, des chèques sans provisions, etc. Bref, des effets de commerce et le cours ordinaire du commerce. L’absence de défense serait en fait bien plus importante que ce que le nombre de jugements rendus par défaut en première instance laisse croire. En sus des défauts clairement constatés à la lecture des sources, il faut ajouter 27 affaires où il n’y eut pas de défense opposée en tant que telle. Ces 27 cas recouvrent des situations assez diverses[45]. On trouve là, notamment, 15 forclusions de la partie défenderesse, situations facilement assimilables aux jugements rendus par défaut, car les délais pour plaider ont expiré.

Demeurent les décisions argumentées et rendues après des débats contradictoires et non à la suite de défauts ou de forclusions. Fait non négligeable, ces « vraies » décisions, au nombre de 29, ne représentent à tout prendre qu’une portion congrue des décisions de première instance, soit le quart d’entre elles (29 sur 110, soit 26,4 %). Le ratio est encore bien plus faible une fois ce nombre rapporté à la quantité totale d’affaires étudiées (29 sur 192, soit 15,1 %). Sans dire que les juges de la Cour supérieure… jugent peu lorsque les corporations figurent au rôle du tribunal, ces résultats méritent d’être soulignés.

Pour ces 29 causes contestées, la mise en oeuvre circonstancielle des règles formelles du Code civil du Bas-Canada a été nécessaire. Les deux parties ont jugé bon et ont eu la possibilité de faire valoir leur position, en poursuite ou en défense, tout en disposant des ressources nécessaires – certes souvent à des échelles bien différentes – pour soutenir un procès jusqu’à terme. Ces véritables procès ne sont pas réellement plus fréquents durant les années 1920, toutes proportions gardées[46]. L’enjeu des conflits, par contre, n’a pas toujours été le même.

Durant les années 1880 (8 dossiers sur 29), outre le cas classique de billets dont le paiement est exigé par des banques, ce sont les premiers balbutiements de la forme corporative et les interactions entre des habitants de la région et des corporations de l’extérieur qui dégénèrent. Prenons par exemple les deux litiges impliquant la Compagnie du pont de Sainte-Monique. Ces poursuites mettent aux prises Charles Milot, marchand du village du même nom, et des concitoyens du lieu et de paroisses des environs. Les opérations de la corporation sont contestées. Celle-ci est de très modeste envergure : fondée en 1856, son capital autorisé était alors de 1400 $. La somme, selon Milot, a suffi pour construire le pont qu’elle exploite. Il conteste la création de nouvelles parts de l’entreprise et leur vente à des tiers. D’après ses dires, les défendeurs auraient eu recours à ce stratagème pour s’assurer une majorité des voix à l’assemblée des actionnaires qui doit avoir lieu le 16 mars 1885. Le dossier se rend en Cour du banc de la Reine, instance d’appel qui lui donne raison le 6 mai 1886. La vente de nouvelles parts était nulle. La seconde poursuite est mise en branle tout juste après l’assemblée précitée, assemblée où Milot a eu la satisfaction de voir les nouveaux directeurs de son choix être élus. Il requiert un bref de mandamus afin qu’ils soient reconnus tels. Cette fois, Milot essuie un échec en Cour de révision, instance d’appel inférieure à la Cour du banc de la Reine, le 31 mai 1886. La réunion n’a pas été convoquée dans les règles[47].

Si on examine l’enjeu des causes contestées de la décennie 1920, plus fréquentes en nombres absolus (21 dossiers sur 29), une tendance se dessine plus nettement : la diffusion de l’incorporation s’accompagne de débats contradictoires assez vifs en ce qui concerne le rapport au sol, à l’espace et au bâti, en sus des accidents de travail déjà analysés. Les frictions occasionnées par le développement capitaliste, au sens large, prennent les devants. Une grande compagnie papetière, par exemple, cherche à forcer la concrétisation d’une promesse de vente d’un terrain situé en ville, lot dont elle a besoin pour ses activités ; une autre doit répondre des dommages causés sur un terrain privé en zone rurale. Leurs adversaires sont de petites gens : la veuve d’un journalier, dans le premier cas ; un simple contremaître, dans le second[48]. Les sommes en jeu – plusieurs milliers de dollars – sont conséquentes.

Demeurent des questions essentielles : les corporations sortent-elles victorieuses des jugements en première instance pris dans leur ensemble ? Remportent-elles les causes contestées, les véritables procès ? Au sein des 110 jugements de première instance, on compte 86 gains des corporations (78,2 %) contre 25 défaites de celles-ci (22,7 %)[49]. Quand la cour se prononce, le rapport de force est largement favorable aux firmes actives dans la région de Trois-Rivières. Les jugements rendus par défaut dans le cas de créances en souffrance expliquent cet état de choses. Ce tableau favorable, du point de vue entrepreneurial, l’est encore plus si on tient compte de la position des parties au début du processus judiciaire. Dans notre échantillon, rappelons-le, les corporations figurent du côté de la poursuite 65,0 % du temps.

Néanmoins, elles comparaissent plus souvent à titre de défenderesses durant la décennie 1920. Cette transformation importante de leur statut en justice pèse sur le sort des affaires en première instance. Dans les années 1880, leur domination est outrancière (37 gains sur 42 dossiers), alors que le portrait est bien plus nuancé durant les années 1920 (49 gains sur 68 dossiers). La thèse esquissée précédemment se confirme. Durant la décennie 1880, les corporations financières gagnent facilement les causes où elles réclament des sommes dues, mais la diffusion de la grande industrie incorporée et les dommages physiques et matériels qui l’accompagnent renforcent le rôle arbitral de la cour aux dépens de sa fonction exécutoire, forme de régulation judiciaire qui faisait de la Cour supérieure, à la fin du XIXe siècle, une sorte d’appendice administratif du monde des affaires. L’essor du capitalisme, en lui-même, ne conduit pas l’appareil judiciaire à maximiser les affaires du secteur privé. Les corporations, bien que largement favorisées par le libéralisme économique ambiant, doivent plus souvent rendre des comptes et connaissent plus fréquemment la défaite, dans des proportions modestes. Dans le cas des 29 causes contestées, les résultats sont encore plus équitables : 17 gains corporatifs, 13 défaites corporatives[50]. L’exercice d’une réelle régulation judiciaire du monde des affaires se fait donc sentir avec plus de force lorsque les firmes font face à un adversaire décidé, capable de soutenir un procès et campé sur une position juridiquement favorable.

Ce portrait de l’issue des procès serait évidemment incomplet sans prise en compte des appels interjetés après une décision de première instance. La pratique des appels change-t-elle la donne quant aux rapports de force examinés jusqu’à maintenant ? On se rapproche ici d’un objet de recherche cher aux juristes historiens, celui des causes délicates, aux points de droit abstrus, pour certaines immortalisées par un rapport de jurisprudence. D’après les plumitifs de la cour et les pièces des dossiers originaux, on relève parmi nos 192 dossiers, en fonction de la plus haute instance d’appel atteinte, 5 affaires transmises à la Cour de révision (cette juridiction disparaît en 1920[51]), 7 affaires tranchées par la Cour du banc de la Reine/du Roi et 4 poursuites ayant abouti en Cour suprême. Un dossier a été porté en appel sans que l’on sache à quel niveau. Ces 17 transferts comptent pour 8,9 % du corpus. Ces dossiers compensent-ils d’une manière ou d’une autre le taux élevé de victoires remportées par les corporations ? Non : le taux de succès des corporations en appel (12 gains parmi 17 poursuites, soit 70,6 %) n’est pas très éloigné du succès rencontré parmi l’ensemble des 110 décisions rendues par la Cour supérieure (78,2 %). Les appels sont trop peu nombreux pour permettre des comparaisons quant à l’enjeu du litige avec le contentieux corporatif de première instance. Notons tout de même que les dossiers portés en appel durant les années 1880 cadrent bien avec les affaires communes de la même période, alors que ceux des années 1920 sont plus divers, en accord avec l’élargissement de l’éventail du contentieux des firmes incorporées au fil des décennies.

La Cour suprême se penche donc quatre fois, durant les années échantillonnées, sur des disputes nées dans le district de Trois-Rivières. Ces quatre affaires sont assez emblématiques des tensions et externalités supportées par les sociétés en raison du développement intensif du capitalisme au tournant du XXe siècle.

Deux de ces procès renvoient au phénomène du boosterism, aux largesses offertes par les municipalités aux entreprises, stratégies qui les plongent parfois dans de profonds embarras. Nous avons déjà fait état des garanties données par la ville de Trois-Rivières en ce qui a trait aux obligations de la Three Rivers Shipyards Limited[52]. Lorsque la scierie et la manufacture de boîtes de la Hall & Co. cessent leurs activités en octobre 1889, la ville de Trois-Rivières croise le fer avec la Banque du Peuple, créancière hypothécaire. La municipalité veut récupérer des taxes impayées et les 20 000 $ octroyés comme bonus à cette fabrique en novembre 1886, en sus d’une exemption de taxe de 10 ans. L’entreprise avait accepté qu’une hypothèque garantisse la somme et promis d’embaucher de manière continue 150 ouvriers, cinq mois par année durant quatre ans. Trois-Rivières l’emporte en 1893 devant la Cour suprême, qui renverse les décisions de la Cour supérieure et de la Cour du banc du Roi. L’entreprise n’a pas tenu bon durant quatre années consécutives[53].

Les deux autres affaires concernent des particuliers en difficulté. Un journalier de Grand-Mère, Lucien Albert, fait face à un adversaire de taille en la personne de The Aluminium Company of Canada (Alcan). Dans sa requête du 30 août 1930, le jeune homme de 24 ans soutient que son travail à l’usine de Shawinigan et les gaz toxiques qu’il a inhalés l’ont rendu profondément malade et totalement incapable de travailler. Il demande 23 900 $. La compagnie nie sa responsabilité. Il n’y a, dit-elle, aucune substance délétère dans l’usine – usine à la fine pointe de la modernité et de la salubrité – et Albert était déjà mal en point avant son embauche. Le jeune homme connaît la défaite en Cour supérieure, faute d’avoir établi un lien de cause à effet entre son travail et son état, opinion que fait sienne la Cour du banc du Roi. La Cour suprême indique pour sa part, de manière laconique, que les tribunaux inférieurs n’ont pas erré[54]. De son côté, Mabel Kiernan réclame en vain le montant de l’assurance-vie de son époux, George Bourgeois, un médecin. La Metropolitan Life Insurance Company, basée à New York, a refusé de lui verser les 20 460 $ en jeu, car l’individu aurait caché des informations cruciales sur sa santé[55].

Conclusion

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1920, l’incorporation en affaires et les avantages de la responsabilité limitée se diffusent dans deux directions au Québec. De grosses compagnies industrielles, financières ou commerciales sont mises sur pied. Des entrepreneurs locaux adoptent aussi ce mode particulier de mise en commun des capitaux. Ces nouvelles entités incorporées complexifient le paysage économique. La « dépersonnalisation » du marché des biens et de l’argent prend notamment son envol. Cette propagation de l’incorporation s’accompagne d’un élargissement de l’éventail de poursuites mettant en scène des personnes morales. Les archives des tribunaux témoignent donc, à leur manière, de mouvements de fond de l’histoire du monde des affaires et des conflits qui l’ont ponctuée.

Les dossiers judiciaires ordinaires autorisent en outre une meilleure compréhension d’une donnée clé de cette histoire, en l’occurrence la place qu’y ont occupée le droit et la justice. Ces sources ont d’autant plus d’importance que, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’État régulait peu le marché capitaliste au profit d’une liberté contractuelle très étendue. Le fait de confier à la justice l’arbitrage des tensions inhérentes au marché, sans avoir mis en place des instances chargées de prévenir en amont la survenance de problèmes ou de prendre en charge leurs séquelles, a contribué à faire de cette époque l’âge d’or du libéralisme économique et l’âge d’or du droit et de la justice en tant qu’instruments de régulation sociale. À ce titre, la réponse de l’appareil judiciaire aux aléas du marché et des affaires des corporations n’était pas anodine. La forme la plus aboutie, la plus concentrée et la plus puissante de capitalisme rencontrait là une des principales incarnations de l’État dans le paysage socio-économique.

Le droit positif et l’appareil judiciaire servaient bel et bien les intérêts des entrepreneurs et des firmes, du moins de ceux et celles en position favorable. La présence plus importante des corporations du côté de la poursuite en témoigne. La justice forçait, si nécessaire, l’accomplissement des promesses et engagements. Par contre, faits qui s’opposent à l’idée d’une « maximisation » des affaires par les tribunaux, la montée en puissance des grandes entreprises incorporées s’est accompagnée d’une augmentation des poursuites dirigées contre les firmes, d’une croissance des véritables causes contestées et d’une hausse des défaites subies par plusieurs d’entre elles. L’idée d’une facilitation judiciaire des affaires concomitante à la montée de la grande industrie doit par conséquent être rejetée. De même, la commercialisation du droit positif, processus bien réel, ne s’est pas traduite nécessairement par un asservissement des tribunaux aux desiderata des grosses firmes. Le rôle arbitral de la justice s’est renforcé. Hommes d’affaires et compagnies ne faisaient pas seulement usage du droit et des tribunaux, mais étaient sujets à leurs pouvoirs. Tensions, dommages et accidents de toutes sortes ont été démultipliés par la grande industrie dans le district de Trois-Rivières et l’enceinte du tribunal constituait un des seuls remparts contre l’anarchie d’une industrialisation et d’une commercialisation de la vie sociale autrement sans entraves, à peu de choses près.

À titre d’instruments de régulation sociale, le droit et la justice doivent leur légitimité à leur indépendance partielle envers les rapports de force bruts qui marquent l’univers des transactions courantes. Le droit, en particulier, n’est pas qu’affaire de contrats, mais aussi de responsabilités. Albert Corriveau, le cultivateur dont les terres ont été pour partie détruites par le passage d’une ligne de chemin de fer, a dû estimer qu’il avait un bon droit à faire valoir. Il en va de même pour Lucien Albert et d’autres ouvriers blessés, bien que leurs démarches aient eu de bonnes chances de se solder par un arrangement hors cour peu favorable.

D’autres facteurs non juridiques et non judiciaires marquaient avec force l’expérience du droit et de la justice par les corporations et leurs adversaires à cette époque, la géographie et le caractère particulier du développement régional, au premier chef. Les poursuites entamées dans le district de Trois-Rivières étaient souvent faites de petites choses : petites dettes, petites gens. Elles rendent compte de relations économiques marquées par l’exploitation de ce territoire et la dépendance de ses habitants. Le portrait aurait été tout autre si nous avions choisi Montréal, métropole industrielle et financière du Canada à l’époque, à titre de terrain d’enquête.

Autre facteur à prendre en compte : la conjoncture. Si le capitalisme entre au début du XXe siècle dans une phase de concentration, il faudrait établir plus exactement en quoi, par exemple, la crise économique mondiale des années 1870, épisode suivi d’un long marasme, a préparé le terrain. Cela en faisant disparaître ou en affaiblissant les acteurs régionaux de la première industrialisation, en particulier des sociétés familiales non incorporées autrefois puissantes. De même, les années 1920 constituent une phase d’expansion. La Grande Dépression modifiera probablement l’identité des demandeurs et défendeurs, de même que le contenu des poursuites. Elle modifiera, en somme, le cours ordinaire de la justice, sans parler de ses effets à long terme sur l’économie politique canadienne.

Parties annexes

Notes biographiques

Thierry Nootens est professeur titulaire au département des sciences humaines de l’Université du Québec à Trois-Rivières et codirecteur du Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ). Spécialiste de l’histoire du droit civil, de la famille, des femmes et de la bourgeoisie, son plus récent ouvrage a pour titre Genre, patrimoine et droit civil : les femmes mariées de la bourgeoisie québécoise en procès, 1900-1930 (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2018).

Nathalie Ricard est doctorante en études québécoises à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Son projet de thèse examine les activités de la Cour du banc du roi dans le district de Montréal de 1945 à 1964. Boursière du CRSH et coordonnatrice auprès de la Chaire de recherche senior en histoire du droit civil de l’UQTR, elle a récemment publié les résultats d’une enquête sur les dossiers constitués par les coroners dans le district de Trois-Rivières entre 1850 et 1950 (Revue d’histoire de l’Amérique française, 72, 2 (automne 2018)).

Notes

-

[1]

Les auteurs tiennent à remercier le Programme des chaires de recherche du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour leur appui financier ainsi que les évaluateurs sollicités par la Revue.

-

[2]

Brian Young, The Politics of Codification : The Lower Canadian Civil Code of 1866 (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1994) ; Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law, 1780-1860 (Cambridge, Harvard University Press, 1977) ; P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford, Clarendon Press, 1979).

-

[3]

Peter George et Philip Sworden, « The Courts and the Development of Trade in Upper Canada, 1830-1860 », The Business History Review, 60, 2 (1986), p. 267-268.

-

[4]

Steve Hedley, « The ‟Needs of Commercial Litigantsˮ in Nineteenth and Twentieth Century Contract Law », The Journal of Legal History, 18, 1 (1997), p. 88-89.

-

[5]

Dans le cas des États-Unis, voir par exemple Thomas D. Russell, « The Antebellum Courthouse as Creditors’ Domain : Trial-Court Activity in South Carolina and the Concomitance of Lending and Litigation », The American Journal of Legal History, 40, 3 (1996), p. 331-364.

-

[6]

R. C. B. Risk, « The Nineteenth-Century Foundations of the Business Corporation in Ontario », The University of Toronto Law Journal, 23, 3 (1973), p. 306. Cette étude ancienne demeure incontournable. Les parallèles entre la thèse de Risk et celle de James W. Hurst sont évidents. James W. Hurst, The Legitimacy of the Business Corporation in the Law of the United States, 1780-1970 (Charlottesville, The University Press of Virginia, 1970).

-

[7]

Jean-Marie Fecteau, « Les ‟petites républiquesˮ : les compagnies et la mise en place du droit corporatif moderne au Québec au milieu du XIXe siècle », Histoire sociale/Social History, 25, 49 (1992), p. 35-56.

-

[8]

Jonathan H. Davidson, « Industry and the Development of Company Law in Nineteenth-Century Nova Scotia », Nova Scotia Historical Review, 15, 2 (1995), p. 88-114.

-

[9]

C. Ian Kyer, « Gooderham & Worts : A Case Study in Business Organization in Nineteenth-Century Ontario », dans G. Blaine Baker et Jim Phillips, dir., Essays in the History of Canadian Law, vol. 8, In Honour of R. C. B. Risk (Toronto, University of Toronto Press, 1999), p. 335-357.

-

[10]

Thierry Nootens, en collaboration avec Julie Bérubé, « Billes de pin, capitalisme et famille : le parcours en justice des Baptist, entrepreneurs forestiers de la Mauricie (Québec), 1852-1911 », The Canadian Historical Review, 97, 2 (2016), p. 195-221.

-

[11]

T. Nootens, « Billes de pin… ».

-

[12]

Un des moments forts de cette historiographie américaine fut la parution, en 1990, d’un numéro spécial de la Law and Society Review consacré aux Longitudinal Studies of Trial Courts. Voir également Robert A. Silverman, Law and Urban Growth : Civil Litigation in the Boston Trial Courts, 1880-1900 (Princeton, Princeton University Press, 1981) et Wayne V. McIntosh, The Appeal of Civil Law : A Political-Economic Analysis of Litigation (Urbana, University of Illinois Press, 1990).

-

[13]

Jacques Paul Couturier, « Courts and Business Activity in Late 19th Century New Brunswick : A View from the Case Files », Acadiensis, 26, 2 (1997), p. 77-95.

-

[14]

Thierry Nootens, « Les plaideurs en Cour supérieure, 1880-1890 : classe, genre et juridicité durant la transition au capitalisme industriel », Revue d’histoire de l’Amérique française, 68, 1-2 (été-automne 2014), p. 25-56.

-

[15]

Thierry Nootens, « Le contentieux de la Cour supérieure, 1880-1890 : droit, marché et société durant la transition au capitalisme industriel », Revue d’histoire de l’Amérique française, 69, 1-2 (été-automne 2015), p. 165-188.

-

[16]

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (dorénavant BAnQ), Centre d’archives de Trois-Rivières (dorénavant CTR), dossiers des matières civiles en général de la Cour supérieure, greffe de Trois-Rivières (cotes : TP11 S3 SS2 SSS1 et SSS2). Les dossiers de faillites, classés à part à partir des années 1920, ont également été dépouillés (cotes : TP11 S3 SS10 SSS1 et SSS2).

-

[17]

Henri Elzéar Taschereau, Le Code de procédure civile du Bas Canada (Québec, Augustin Côté, 1876), art. 1053 et 1054 ; Henri Gérin-Lajoie, Code de procédure civile de la province de Québec (Montréal, Wilson et Lafleur, 1920), art. 54 et 55.

-

[18]

Nous suivons ici le questionnement soulevé par Harry N. Scheiber dans « Regulation, Property Rights, and Definition of “The Market” : Law and the American Economy », The Journal of Economic History, 41, 1 (1981), p. 109.

-

[19]

Les rôles apparentés à ceux de demanderesse (ex. : requérante) et défenderesse (ex. : intimée) ont été assimilés à ces derniers.

-

[20]

Nous utilisons « corporation » dans la suite de cet article à titre de synonyme d’entreprise incorporée. Les corporations étatiques, éducatives et charitables ont été laissées de côté.

-

[21]

1885, no 157, The New York life Insurance Company v. Robichon. Seuls l’année, le numéro de dossier et les parties mentionnées en premier lieu seront indiqués en note. Toutes les causes auxquelles nous ferons référence ainsi proviennent des dossiers des matières civiles en général (TP11 S3 SS2 SSS1 et SSS2), sauf indication contraire.

-

[22]

1888, no 39, Banque de Montréal v. Baptist.

-

[23]

1890, The Laurentide Pulp Company Ltd v. MacIntosh.

-

[24]

Jorge Niosi, « La Laurentide (1887-1928) : pionnière du papier journal au Canada », Revue d’histoire de l’Amérique française, 29, 3 (décembre 1975), p. 378 et suivantes.

-

[25]

C. Ian Kyer, « Gooderham & Worts… ».

-

[26]

1920, no 210, The Three-Rivers Motor Sales & Garage Co. Ltd v. Lacerte.

-

[27]

Gazette officielle de Québec (1919), p. 2761-2763.

-

[28]

1925, no 480, Caisse populaire de Saint-Séverin-de-Proulxville v. Déry.

-

[29]

1925, no 550, Canadian Acceptance Corporation Ltd v. Trottier.

-

[30]

1930, no 100, Adjustors & Procurators Corporation Limited v. Picard.

-

[31]

1920, no 30, Lefebvre v. Canadian Electrode Company Limited.

-

[32]

1920, no 170, Lapolice v. Tidewater Shipbuilder Limited.

-

[33]

Ronald Rudin, « Boosting the French Canadian Town : Municipal Government and Urban Growth in Quebec, 1850-1900 », Urban History Review, 11, 1 (1982), p. 1-10.

-

[34]

1920, no 3, The Sun Trust Company Limited v. La Corporation de la cité des Trois-Rivières. En 1924, la ville propose un règlement d’emprunt sur 30 ans afin de faire face à ses responsabilités dans cette affaire. The St. Maurice Valley Chronicle, 21 mars 1924, p. 8-9.

-

[35]

1920, no 325, The Sun Trust Company Limited v. La Corporation de la cité des Trois-Rivières. La ville doit proposer un règlement d’emprunt en 1923 pour faire face à sa condamnation. The St. Maurice Valley Chronicle, 17 août 1923, p. 18.

-

[36]

« Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent », Statuts de la province de Québec, 9 Ed. VII (1909), c. 66.

-

[37]

Richard Sylla et Robert E. Wright, « Corporation Formation in the Antebellum United States in Comparative Context », Business History, 55, 4 (2013), p. 650-666.

-

[38]

Voir par exemple TP11 S3 SS10 SSS1, 1930, no 274, Red Star Groceries Limited.

-

[39]

Ronald Rudin, « Naissance et déclin d’une élite locale : la Banque des Cantons de l’Est, 1859-1912 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 38, 2 (automne 1984), p. 165-179.

-

[40]

1930, no 170, McCall, Shehyn and Son Limited v. Courey. Marc Vallières, « Shehyn, Joseph », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 (Québec/Toronto, Université Laval/University of Toronto, 2003). Page consultée le 19 juillet 2016, <http://www.biographi.ca/fr/bio/shehyn_joseph_14F.html>.

-

[41]

1925, no 510, International Business Machines Company Limited v. Verdonne.

-

[42]

R. A. Silverman, Law and Urban Growth…, chap. 6 ; W. V. McIntosh, The Appeal of Civil Law…, p. 48, 63 et suivantes.

-

[43]

1930, no 210, Corriveau v. The Canadian National Railways Company.

-

[44]

Ont été inclus ici quelques consentements en faveur du demandeur et confessions de jugement, actions entérinées par un jugement.

-

[45]

Parmi ces 27 dossiers figurent 15 forclusions, une forclusion suivie d’une admission, 5 consentements en faveur du demandeur, 3 confessions de jugements, 2 dossiers incomplets et une déconfiture financière.

-

[46]

Huit occurrences sur 60 dossiers des années 1880 (13,3 %) ; 21 occurrences parmi 132 dossiers de la décennie 1920 (15,9 %).

-

[47]

1885, no 69, Milot v. Perreault ; 1885, no 78, Milot v. René.

-

[48]

1920, no 631, Saint-Maurice Lumber Co. v. Paquin ; 1930, no 50, Dontigny v. Canadian International Paper Co.

-

[49]

Le nombre total d’occurrences de gains et de défaites (111) est plus élevé que le nombre de dossiers à l’étude (110), car deux affaires opposent deux corporations et nous ne connaissons pas l’issue d’une cause en première instance.

-

[50]

Un de ces dossiers oppose deux corporations.

-

[51]

Evelyn Kolish, Guide des archives judiciaires, s. l., BAnQ, 2017, p. 62.

-

[52]

1920, no 325, The Sun Trust Company Limited v. La Corporation de la cité des Trois-Rivières. Cour suprême du Canada (CSC), « The City of Three Rivers v. The Sun Trust Co. », Lexum, <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/9290/index.do>.

-

[53]

1890, no 241, Banque Jacques-Cartier v. Parent. CSC, « City of Three Rivers v. La Banque du Peuple », Lexum, <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13964/index.do>.

-

[54]

1930, no 612, Albert v. The Aluminium Company of Canada. CSC, « Albert v. Aluminum Co. of Canada », Lexum, <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8686/index.do?r=AAAAAQANTHVjaWVuIEFsYmVydAE>.

-

[55]

1920, no 446, Kiernan v. The Metropolitan Life Insurance Company. CSC, « Kiernan v. Metropolitan Life Ins. Co. », Lexum, <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/9217/index.do?r=AAAAAQAHS2llcm5hbgE>.

Liste des figures

Figure 1

Présence des entreprises incorporées. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930

Figure 2

Corporations industrielles, commerciales et financières. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930

Figure 3

Statut dans les procédures et types de corporations. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930

Liste des tableaux

Tableau 1

Enjeux des poursuites impliquant au moins une corporation. Contentieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, 1880-1890 et 1920-1930 (n = 192 dossiers)