Résumés

Résumé

Cet article propose une réflexion sur la nostalgie en art à travers le cas de Vie ? ou Théâtre ?, mélodrame sur papier de Charlotte Salomon, à la frontière entre art visuel, livre et performance. Entre 1940 et 1942, réfugiée sur la Côte d’Azur, l’artiste juive entreprend un cycle de « création nostalgique », retravaillant son passé à la lumière d’un douloureux repli sur soi et de la beauté du paysage méditerranéen. Pour lutter contre la mélancolie familiale et la noirceur de l’Europe en guerre, Salomon monte un théâtre ironique et expressionniste, décale son histoire personnelle vers le rêve et la démesure, au moyen d’un dispositif médiatique unique et d’espaces de sens qui s’entrelacent.

Résumé

This article aims to reflect on nostalgia and art with the example of Life? or Theater?, a melodrama on paper created by Charlotte Salomon. Between 1940 and 1942, seeking refuge on the Côte d’Azur, the Jewish artist created her colossal artwork during a “nostalgic” creative cycle, reworking her past, diving into her painful personal history and into the beauty of the Mediterranean coastline. Fighting against a deadly melancholy and the somber days of war-torn Europe, Salomon builds herself an ironic and expressionist play, moving her personal story into the realms of dream and excess through a unique device, a particular use of media.

Corps de l’article

va

pauvre livre

je ne veux plus te retarder

si tu devais porter tout ce que j’ai en tête

tu pèserais trop lourd pour le voyage

la route est longue

moi je dois demeurer au bout du monde

dans une terre loin de ma terre[1]

À l’image d’Ovide, dont les pleurs retrouvent Rome sous forme de poèmes, Charlotte Salomon nous atteint aujourd’hui grâce à son oeuvre d’exil : Vie ? ou théâtre ?[2]. Entre 1940 et 1942, réfugiée sur la Côte d’Azur, l’artiste juive peint plus d’un millier de gouaches, auxquelles elle associe une trame narrative et des mélodies. Dans un monde dramatique, musical et coloré, Charlotte Salomon met en scène des personnages inspirés de son entourage berlinois, mais aussi invente son passé grâce à un alter ego, Charlotte Kann. Et comme Ovide, éternel exilé en ses terres lointaines, jamais retrouvé, Charlotte Salomon est cachée derrière son oeuvre, derrière Charlotte Kann et la vivacité de son monde théâtral. C’est l’oeuvre qui permet de sortir Charlotte Salomon de l’effacement, causé par la violence nazie. En 1994, Mary Felstiner est la première chercheuse à publier sur Charlotte, personne historique, après onze ans d’efforts pour retrouver traces et témoins[3]. Elle inaugure du même coup un vaste champ d’études dans le monde anglophone.

Charlotte Salomon, née en 1917, grandit dans une famille de la petite-bourgeoisie berlinoise, pendant la bouillonnante République de Weimar. Son adolescence est marquée par l’appartenance à un cercle musical et intellectuel, entourant sa belle-mère cantatrice, Paula Lindberg. Salomon entre aux Beaux-Arts en 1935, mais en est expulsée l’année suivante à cause des politiques raciales nazies[4]. En 1938, elle rejoint ses grands-parents réfugiés sur la Côte d’Azur, protégés par Ottilie Moore, une riche Américaine dont « L’Ermitage » abrite plusieurs expatriés juifs[5]. En 1940, la grand-mère de Salomon se suicide, ce qui lui révèle l’épidémie de dépression qui ronge sa famille maternelle. Pour résister au choc, elle se lance dans la création de Leben? oder Theater? (LOT), se replongeant dans l’histoire trouble de sa lignée. Salomon cache toute sa production artistique chez un médecin niçois, lui demandant d’en prendre soin puisque : « C’est toute ma vie[6]. » La déclaration a influencé bon nombre de lectures trop exclusivement autobiographiques, mais elle garde une qualité prophétique. LOT sera, pour très longtemps, tout ce qu’il restera de la vie de Charlotte Salomon, sa créatrice n’étant sortie de son exil que pour un dernier voyage inhumain. Par une terrible ironie du sort, c’est sur une liste de déportations vers Auschwitz qu’elle apparaît comme artiste (Zeichnerin) pour la seule et unique fois[7]. Enceinte de cinq mois, elle est assassinée directement à son arrivée, le 10 octobre 1943[8].

Figures 1.a et 1.b

Image de Charlotte Knarre. Charlotte Salomon, Leben ? oder Theater ?, (M004276), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Une nostalgie en mouvement

Derrière le livre, derrière le théâtre, une vie, difficilement atteignable, quasi effacée. Charlotte Salomon joue déjà autour de cette tension avec LOT, questionne le rapport entre vie et fiction, entre mémoire et Drame. Plusieurs de ces questionnements s’expriment à travers la matérialité de son oeuvre : elle crée des dispositifs, empile les médias, laisse des espaces de sens à combler entre ceux-ci.

Charlotte Salomon s’inscrit dans une longue lignée d’artistes ayant questionné la nostalgie grâce à l’art et aux différents médias, tout comme de figures l’ayant symbolisée. C’est le topo de l’être nostalgique devant la mer qui sert à présenter l’oeuvre : « Voici comment ces feuilles prennent naissance : la personne est assise au bord de la mer. Elle peint. Soudain, une mélodie lui vient à l’esprit » (4155-E)[9]. Tel Ulysse, tel Ovide, Salomon baigne dans la nostalgie, mais elle se l’approprie. Elle dévie, à travers la matérialité, le matériau, un regard vers l’arrière trop direct.

La nostalgie est fortement médiatisée au moyen de l’image, au moins depuis le 20e siècle. La photographie, par exemple, a quelque chose d’une immédiateté nostalgique, d’un rapport instantané, parfois perturbant, au passé. Salomon détourne cette immédiateté — elle ne fait pas que représenter son passé, retrouver un monde qu’elle a perdu avec la guerre et l’exil. Cela aurait pu être le projet — retrouver une vie perdue, le plus fidèlement possible. Le geste est autre : se libérer de cette vie qui la hante, lutter contre la mélancolie. Pour cela, il lui faut un repli nostalgique, mais qui, grâce à un réseau de médias, se déploiera vers l’avant.

Salomon s’appuie sur ce choc des médias, ces frictions, sur une création proprement intermédiale. L’article proposé ici réfléchit la nostalgie et le geste artistique de Charlotte Salomon, inextricablement liés à leur médiatisation particulière. La mise en couleurs de la mémoire crée des décalages. La démesure théâtrale permet lucidité ou ironie. Les transparents qui recouvrent les illustrations permettent des nuances ou des dissonances. La mémoire théâtralisée grâce aux médias permet un double mouvement : plonger dans le passé et le remodeler. S’abandonner à la nostalgie et court-circuiter la nostalgie.

Longtemps associée à une passion paralysante ou à un effondrement de la psyché, la nostalgie est aussi parallèlement comprise comme une force dynamique par des littéraires comme Goethe[10], Jean Starobinski[11], Barbara Cassin[12] ou Éric Méchoulan[13]. Et en effet, chez Salomon, la médiatisation de la mémoire est remède, mais surtout résistance. La nostalgie est retournement, mais surtout élan vers l’avant, lutte contre le passé et ses cycles. Charlotte Salomon lutte contre la mélancolie par le geste artistique, à la fois cause et cure. Ovide soulage son exil par la poésie — mais ainsi creuse sa douleur, sans pouvoir faire autrement : « c’était plus fort que moi / Écrire m’empêche de sombrer[14] ».

Dans cet article, tout comme dans LOT, deux forces s’opposent : l’attrait dangereux de la mélancolie et l’ambivalente et polysémique nostalgie. Deux symboles les représentent : celui de la femme à l’intérieur, devant la fenêtre, entourée d’un bleu envahissant. Et celui de l’artiste devant son oeuvre, à l’extérieur, partie du paysage, voyant et agissant.

Un Singspiel de papier

Schématiser Leben? oder Theater? représente toujours un défi et en proposer des lectures nécessite plusieurs explications préalables. J’en établirai d’abord les frontières : les caractéristiques matérielles. LOT est constitué de 784 dessins à la gouache, choisis et numérotés par Salomon parmi les 1325 dessins réalisés. Ils sont séparés en trois sections : un prélude (découpé en actes), une partie principale (découpée en chapitres) et un épilogue. La plupart des pages représentent des scènes, mais quelques-unes sont plutôt du texte peint. Les six premières pages constituent le « programme » : l’artiste y inclut une page titre — LEBEN? ODER THEATER? EIN SINGESPIEL [sic] —, une dédicace, une affiche décrivant les personnages et le décor et une préface où la démarche est présentée. Ensuite suit le prélude, avec ses 200 dessins très détaillés. Salomon superpose au dessin un papier-calque où elle ajoute une narration au crayon de plomb, ainsi que la mélodie qui accompagne la « lecture » de l’image. Les mélodies et les dialogues, si la scène en nécessite, sont peints à la gouache, en majuscules, avec des lettres de tailles variées. Suivant ce prélude, le coeur de l’oeuvre se déploie dans la partie principale : 467 dessins, aux modalités picturales de plus en plus variées. Les dialogues commencent à être peints directement sur les dessins, tendance qui se poursuit dans l’épilogue. Les papiers-calques y sont peu utilisés : cette technique de superposition est employée pour seulement 9 des 102 dessins[15]. Enfin, le post-scriptum voit l’artiste réfléchir davantage sur son procédé créatif, dans une longue série de pages de texte peint à la gouache.

En plus d’être construit, matériellement, sur plusieurs niveaux et sur des rectos et versos, à partir d’une trame narrative hachurée et labyrinthique, LOT fait un parcours qui brouille davantage les pistes. Faute de pouvoir tout défricher, je renvoie à la monumentale étude de l’historienne de l’art Griselda Pollock[16], où ces intrications sont réfléchies en détail. Par exemple, le problème de la sélection — Salomon ayant mis en lieu sûr tous ses dessins, préférant « désélectionner » plutôt que supprimer. Ou encore, celui du statut du post-scriptum, qui valse entre fiction et réalité. Ce flou nourrit aussi l’oeuvre en entier — la vie ? le théâtre ? — et en fait une création philosophique, toujours sur la ligne entre vie et mort, tragédie et rire, Drame et quotidien. L’oscillation entre la vie et le Drame n’est pas seulement constitutive de l’oeuvre et de son mouvement heuristique, elle est aussi un questionnement fertile (car insoluble) pour quiconque l’étudie. On l’a associée à tous les genres et médias à tour de rôle : journal, autobiographie, mélodrame, roman graphique, cinéma… Récemment, les études préfèrent admettre que l’oeuvre est par essence intermédiale, ou la rapprochent à un objet pour en faire ressortir les qualités, sans l’y restreindre. Dans les premières pages, Salomon elle-même qualifie LOT de « travail étrange », destiné à demeurer mystérieux, « dans l’ombre » (4155–D). Nous avons donc affaire à une oeuvre fuyante, dont la force est justement d’assumer les contrastes entre les thèmes, d’utiliser les frictions entre les médias, de rester entre les choix. La chercheuse Ariela Freedman le résume : « Salomon maintains a space between music, words, and images; this is an art of montage, not of fusion. Zwischengattung may be a better word than Gesamtkunstwerk to describe her multi-modal ironic layering. The artwork becomes a place of dissonance and ironic discontinuity[17]. »

À travers les centaines de pages, Salomon fait des citations textuelles et picturales — les violons de Verlaine, les tournesols de Van Gogh, les statues de Michel-Ange. La citation musicale a un statut particulier. L’artiste remplit son Singspiel de musique, mais nécessite l’effort des lecteurs et lectrices pour la faire exister. La « bande sonore » comprend vingt-quatre airs classiques et populaires[18] : Bizet, Gluck, Schubert et Bach côtoient la mélodie allemande « Die Loreley » ou le chant nazi « Horst Wessel Song ». Les airs structurent le récit : « Amadeus Daberlohn, prophète du chant, fait son entrée sur la mélodie ‘‘Toréador, en garde !’’ » (4371), mais aussi guident la création. Dans la mise en scène du bord de mer, c’est la mélodie qui se présente d’abord à l’artiste nostalgique. La mélodie s’impose à la mémoire et c’est en la fredonnant que se forment le texte et le visuel (voir 4155–E). En se posant sur le papier, la mémoire-musique change de forme, se fragmente, ouvre des espaces. Les médias s’accordent ou s’entrechoquent, permettent dissonances ou accents.

La question demeure : que faire de toutes ces mélodies évoquées, de toutes ces pages et ces calques ? Comment l’oeuvre doit-elle être naviguée ? Impossible de savoir ce que Salomon envisageait, mais la tension entre virtuel et matériel est présente à même l’oeuvre. Le « livre », nourri d’une telle théâtralité, appelle à une performance. L’oeuvre a d’ailleurs été transposée à la scène : avec un opéra en 2014, un ballet en 2015 et, en 2019, un vrai Singspiel[19]. Le « livre » original a aussi une ampleur qui dépasse les capacités muséales et éditoriales[20], ce qui fait peut-être d’Internet le meilleur support possible — si la musique, les textes et les images peuvent y exister simultanément. Mais l’objet s’y est totalement « virtualisé » et les textures et couleurs particulières de la gouache ont disparu. LOT semble destiné à exister entre, entre les catégorisations médiatiques, entre le virtuel (musique imaginée, performance implicite, écran et pixels) et le matériel (pages couvertes de gouache, publication sous forme de livre).

Et ce qu’il reste, après toutes ces considérations, c’est bien un « étrange » livre. Un Singspiel, une performance… sur papier. L’oeuvre peut bien inclure des effets cinématographiques, des leitmotivs rappelant les bandes sonores de notre époque[21], comporter dialogues chantés, portraits et bird’s eye views, il ne s’agit que d’une évocation de ces médias. Tout se déroule sur des pages couvertes de gouache. La gouache, une peinture très facile à manipuler, qui sèche rapidement, est à base d’eau, donc très fluide, mais permet plus d’opacité et d’épaisseur que l’aquarelle[22]. Elle supporte donc les traits lourds et urgents des dessins de l’épilogue mais aussi les planches plus détaillées du prélude. Par nécessité ou par choix, Salomon n’utilise que les trois couleurs primaires sans cesse mélangées et manipulées, avec lesquelles elle met en scène la mémoire, la réécrit.

Les médias évoqués, comme la musique et le film, provoquent la nostalgie; la gouache et les traits matérialisent devant la créatrice les scènes du passé. Le médium (les traits de la gouache) naît de la nostalgie et la creuse, tout en la nuançant, la détournant. Plutôt qu’une immédiateté du contact avec le passé, le médium en permet un déplacement. L’exemple de l’utilisation du calque est révélateur.

Figure 2

Image de la mort de Franziska Knarre. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004181), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

LOT commence avec un retour vers l’arrière, un repli nostalgique. Dans le prélude, Salomon invente la vie des femmes de la génération qui la précède. La jeunesse de Franziska, mère de Charlotte Kann, y est narrée. C’est le chant populaire allemand « Wir winden dir den Jungfernkranz[23] » qui lui est associé et qui l’accompagne de son mariage à sa mort. L’utilisation répétée de « Nous te tressons une couronne virginale avec de la soie violette » est une dissonance évidente. Chaque fois que la mélodie est indiquée sur une image, elle révèle une faille dans le bonheur domestique de la famille Kann, un abîme grandissant entre les apparences et ce qui s’y cache. Le leitmotiv apparaît lors du mariage, revient lorsque Franziska Kann désobéit à ses parents, puis lorsque sa dépression est au plus fort. Jusqu’à ce que Salomon nomme « le mariage du jour et de la nuit » (4180). L’image et le calque suivants terminent la séquence et représentent le corps défenestré de Franziska (voir la figure 2). L’innocence de la chanson, au départ l’hymne d’une jeune mariée, devient au fil des pages irréconciliable avec la mère dépressive. L’image de la jeune fille que ses parents remettent au mari et celle du corps brisé devant la fenêtre sont unies par la mélodie, mais aussi irrémédiablement séparées. La voix narrative énonce simplement les faits : « Franziska est morte sur le coup, car l’appartement se trouve au troisième étage. On ne peut plus rien changer à ce malheur » (4181). Mais la mélodie, elle, permet d’ouvrir tout un espace de significations, d’évoquer en simultané mort, espoirs déchus, naïveté enfantine et douceur domestique. Les différents niveaux de sens permis par la superposition du texte à l’image maintiennent une nostalgie double : lourde de douceur et de tristesse, tout comme lucide, presque cynique.

Devant la fenêtre : mélancolie et longing

Le prélude de LOT commence avec le suicide de la tante dont Charlotte Kann porte le prénom : « 1913. Un jour de novembre, Charlotte Knarre quitte la maison de ses parents et se jette à l’eau » (4156). Puis, il se poursuit avec la défenestration de Franziska, camouflé pour Charlotte, encore enfant, par une grippe meurtrière. Le prélude raconte d’autres existences que celle de Charlotte : tante Charlotte dont la mort ouvre le récit, Franziska et sa dépression, le remariage de son père avec la cantatrice Paulinka Bimbam, les réminiscences de la grand-mère Marianne Knarre, qui occupent 49 dessins. Avec la mélancolie, l’art et le chant sont les forces en présence. Charlotte développe une passion pour le dessin, et les récitals de Paulinka ponctuent le récit. La partie principale est centrée autour de Paulinka, de son professeur de chant Amadeus Daberlohn, ainsi que d’une Charlotte désormais adolescente. Amadeus, philosophe et « prophète du chant » survivant de la Première Guerre mondiale, courtise sa cliente cantatrice. Finalement, il deviendra l’amant de Charlotte, mais aussi son mentor. La partie principale se clôt avec le départ de Charlotte pour la France. Dans l’épilogue, les traits de pinceaux se font plus lourds, le geste plus urgent. C’est le moment où Charlotte retrouve ses grands-parents à Nice, et où sa grand-mère fait une tentative de suicide. La jeune femme se dévoue à l’extirper de l’emprise de la folie, mais sans succès : Marianne Knarre se jette par la fenêtre et son époux dévoile le destin tragique des Knarre à sa petite-fille, qui apprend alors la réelle cause de la mort de sa mère.

Le coeur de LOT est un drame privé du Berlin de l’entre-deux-guerres. La narration s’attarde aussi sur la montée au pouvoir des nazis dans les années 1930 et les restrictions de plus en plus étouffantes pour les juifs, mais en arrière-plan. Pourtant, la mort de Salomon à Auschwitz et l’Holocauste ont longtemps dirigé les lectures de l’oeuvre. Dans une conférence, Freedman rappelle :

it’s important to keep in mind that Salomon’s work cannot be contained by the holocaust. Even though the holocaust shadows it. The work as a whole is really Proustian, it’s very much about memory, and childhood, it’s joyful, it’s comic, it’s as much about love and art and family as it is about the rise of national socialism, although there’s other parts of the work that have gotten a lot less attention than the ones marked by historical trauma[24].

Parmi ces aspects de l’oeuvre négligés : l’abus sexuel, clé de compréhension de LOT[25]. Plusieurs indices d’inceste traversent l’oeuvre : le monstre qui hante l’appartement des Knarre, l’insistance d’Herr Knarre pour que Charlotte partage son lit, ce qu’il qualifie de « naturel », et bien sûr la mélancolie meurtrière inexpliquée des femmes Knarre. L’historienne Griselda Pollock insiste elle aussi sur la nécessité de trouver un équilibre entre l’évènement historique et les traumas du quotidien, entre « the grand historical canvas of fascist Germany » et « the anguish of the suicidal everyday experienced by women subject to patriarchal sexual violence in the family[26] ». Mettre l’accent uniquement sur l’horreur finale d’Auschwitz, c’est oublier la tragédie secrète des femmes, que Salomon a choisi de mettre en scène.

Figures 3.a et 3.b

Image de Franziska à la fenêtre. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004289), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Les personnages féminins de LOT sont constamment représentés à la fenêtre. Accompagnant l’image bleutée de sa mère (voir les figures 3.a et 3.b), Salomon écrit : « Elle se tint ainsi longtemps à la fenêtre, mélancolique (Sehnsuchts voll) et rêveuse » (4289). Lorsqu’elle peint Amadeus à la fenêtre, « comme certaines femmes », elle utilise le même terme, Sehnsucht (4389). En anglais, la traduction emploie le terme longing. Sehnsucht est souvent traduit par « nostalgie ». Barbara Cassin, l’opposant au Heimweh (mal du pays, désir du retour), en fait une nostalgie active, désirante, un manque impossible à combler[27]. Dans l’oeuvre, le motif de la nostalgique à la fenêtre, remplie de rêves et d’idéaux, correspond très bien à cette nostalgie ouverte plutôt que refermée sur elle-même. La mélancolie, le désir et la nostalgie sont fusionnés derrière ce symbole de la fenêtre. L’historien Michael Steinberg y voit un leitmotiv de la mort des femmes[28]. Sa signification me paraît encore plus vaste : à la fois le symbole du désir inassouvi et, dans son sens total, de meurtrière maladie de l’âme.

Charlotte Kann elle aussi « atteint un âge mélancolique » (4202). Dans la lignée Knarre, fillettes deviendront grandes, et mélancoliques. Charlotte sera malgré elle emprisonnée par l’image de la fenêtre (voir 4717 ou 4900), emprisonnée par l’histoire qui se répète, et la nostalgie créatrice, en mouvement, deviendra un moyen de s’en libérer. Chez Salomon, la nostalgie est tout autant « retour sur une vieille douleur » que regard vers l’avant. Ce mouvement simultané de la metanoia (retour, repli) et du kairos (l’instant à saisir), cette coexistence des temporalités, intéresse Éric Méchoulan. Dans son article sur le regret, il s’interroge sur les façons de « sortir la guérison du piège de la psychologie par moyen de l’image[29] », une clairvoyante piste d’analyse pour la création de LOT. La pathologisation de sa psyché menace Salomon, et la dramatisation se veut l’arme de combat. Il s’agit de guérir en « plongeant » dans le trauma, dans le passé : « Ici, la blessure fait partie de la guérison : pas simplement comme une cicatrice conserve la mince trace d’une agression, mais comme une plaie toujours réouverte et explorée pour mieux border et déborder une identité[30]. » Mais il s’agit aussi d’effectuer ce retour sur soi à travers une nostalgie décalée, sabotée, « diffractée[31] ». LOT est une gigantesque mise en scène, composée d’un réseau de médias qui se frôlent, entrent en conflit, qui maintiennent simultanément plusieurs espaces de sens ou espaces d’émotions. Le choix de dessiner un Singspiel permettra à Salomon une démesure agissant comme contrepoids au trauma, une totale « puissance imageante[32] ». Et la mer méditerranéenne offrira un peu de son lustre.

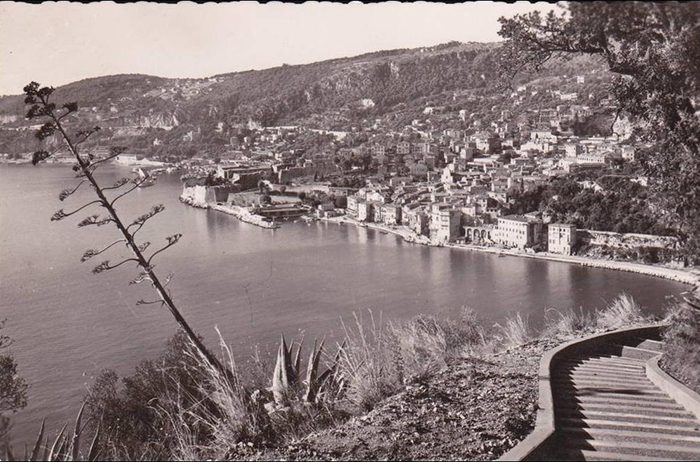

Figure 4

Devant la mer : exil et éclat méditerranéen

Charlotte Salomon crée LOT dans un contexte de vulnérabilité et d’isolement, sous la grandissante menace nazie. Elle a 21 ans lorsqu’elle fuit Berlin pour Villefranche-sur-Mer (voir la figure 4). Chez Ottilie Moore, elle subit la terrible séquence d'événements menant à la mort de sa grand-mère. Puis, l’attend un autre choc, qui n’est pas représenté dans l’oeuvre, celui du camp de réfugiés. Juste avant la capitulation française de 1940, Pétain décrète l’internement des ressortissants allemands, manoeuvre cruelle, typique des temps de guerre. Salomon est donc emprisonnée brièvement à Gurs, dans les Pyrénées, puis relâchée avec la condition de rester auprès de son grand-père, nécessitant des soins[33]. Refusant la proximité avec son grand-père, elle est soutenue par le mécénat et l’amitié de Moore, qui lui permet de s’installer dans une chambre d’hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, célèbre lieu de villégiature[34] (voir la figure 6). Cela lui offre l’espace pour entamer son oeuvre, mais la met dans une situation de solitude extrême, après les chocs de l’exil, du deuil et de l’emprisonnement. Toutefois, comme le nuance Pollock: « She made the work in isolation from any artistic community but in a situation of exile that placed her in one of the key and iconic locations of French modernism[35]. » C’est dans la France lumineuse de Van Gogh, Cézanne et Dufy qu’elle crée, en total décalage avec le contexte d’une noirceur effroyable. Le contraste surréel est décrit par Salomon dans le post-scriptum : « C’était — non, on ne peut pas dire cela —, on rêve rarement de perfection. La guerre continuait de faire rage et j’étais là, assise au bord de la mer, scrutant les profondeurs du coeur des hommes » (4931–B). La splendeur du paysage français est à plusieurs reprises un intermède de soulagement pour Charlotte Kann, ébranlée par le sort de sa grand-mère. « Dieu, mon Dieu, oh que c’est beau ! » s’exclame Charlotte Kann, les bras lancés vers le ciel dans son émerveillement (voir la figure 5).

Figure 5

Image de Charlotte Kann devant la beauté. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004919), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Des circonstances exceptionnelles conditionnent la création de LOT : l’arrivée dans un lieu iconique d’activité moderniste, le retranchement solitaire sous la menace nazie et la déshumanisation de l’expérience concentrationnaire. Selon Felstiner, bien qu’il ne soit paradoxalement pas illustré, c’est le séjour à Gurs qui donne l’impulsion ultime nécessaire à la création, poussant Salomon à répondre à la déshumanisation par l’affirmation de sa subjectivité d’artiste[36]. Enfin, LOT est bien sûr la réponse directe à la révélation faite par son grand-père. Dans l’oeuvre, Herr Knarre énumère à sa petite-fille : « Ta mère a d’abord essayé avec le poison, puis elle s’est jetée par la fenêtre. Ta tante Charlotte, elle, est allée dans l’eau. Mais le pire, ça a été la mère de ta grand-mère. Pendant huit ans, elle a essayé tous les jours d’échapper à la vigilance de deux infirmières, pour mettre fin à ses jours » (4860). S’ensuit un long monologue sur la lignée de suicidaires qui aboutit à Charlotte, lui annonçant sa mort programmée. Peu après, lorsque sa femme réussit finalement à mettre fin à ses jours, il laisse tomber : « C’est le destin, on ne peut rien y changer » (4902). Bouleversée par l’annonce d’un destin qui mène inévitablement au suicide, la déjà mélancolique Charlotte sent la proximité de la folie. L’enjeu devient total : combattre le destin par la création. Plutôt que de disparaître, assumer la position d’artiste. À la manière de Van Gogh, représenter sur la toile sa perspective, son regard unique. À la manière de Goethe, cultiver une présence au monde et à l’instant. Le choix de survivre, d’exister pleinement, s’accorde avec celui de prendre conscience de la beauté qui l’entoure et d’en capturer les teintes. « C’était l’été, il y avait les arbres, le ciel et la mer. Je ne voyais rien d’autre. Rien que les couleurs, mes pinceaux, toi, et cela » (4931–A). Le mouvement de repli vers les zones d’ombre s’appuie sur une constante attention aux alentours, d’où l’hésitation continuelle entre noirceur et lumière, mouvement constitutif de LOT. Charlotte Salomon se laisse rattraper par les mélodies du passé, mais choisit aussi de voir les couleurs et d’agir. De se bâtir un théâtre personnel pour briser l’étau de l’étouffante mélancolie.

La dernière image de LOT met en scène le geste créateur (4925). Installée sur un rocher, une femme en maillot de bain fait face à la Méditerranée, mais a le visage penché sur une feuille. Celle-ci est encore vierge — le bleu éclatant de la mer est son unique vision. Mais la main de l’artiste est en train de tracer le premier trait. L’image est importante — non seulement elle clôt le cycle narratif, mais elle l’ouvre aussi. L’épilogue est le premier coup de pinceau.

S’il faut différencier, peut-être la musique est-elle l’expression plus pure d’une nostalgie du repli, de la vieille douleur. Retournant à Franziska et à son leitmotiv (« Nous te tressons… »), il est évident qu’une douleur est portée par la mélodie, ritournelle incessante. La nostalgique devant la mer, prisonnière de son topo, aurait pu en demeurer là. Hantée de mélodies douces-amères, porteuses de nostalgie. Sauf que celle-ci peint. Crée. Détourne les assauts de la mélancolie par des scènes, qui s’ajoutent à la musique, changent le ton et même le déroulement de l’histoire — de la vie vers l’art. La nostalgie comme un élan. Mais les mélodies doivent rester, doivent laisser des traces. L’oeuvre conserve ses strates, ses profondeurs de sens.

Figure 6

Devant la page : le refuge

LOT, oeuvre de mémoire et oeuvre de musique, oscille entre blessure ancienne et création colorée, entre repli sur l’expérience et réinvention, très loin de l’autobiographie dans laquelle on a longtemps essayé de la cantonner. La blessure ancienne est déplacée vers les mondes du théâtre ou du rêve et la nostalgie est complexifiée, grâce à tous les niveaux de médias. Couleurs et traits, calques et mots créent un refuge, un lieu à distance où observer le spectacle. Pollock, s’inspirant de Benjamin, fait de LOT un « théâtre de la mémoire », composé de scènes, de réminiscences fragmentées, « with the subject who remembers sitting in the first row[37] ».

Au début de la partie principale, lorsqu’Amadeus Daberlohn entre en scène, les mots suivants l’accompagnent : « Et voici que notre jeu commence! (UND NUN BEGINNT UNSER SPIEL!) » (4376). Les quelques mots emplissent toute la page, et sont accompagnés d’un immense point d’exclamation. Est-il question d’un jeu, comme l’insinue la traduction française, ou d’une pièce (« our play begins ») comme la version anglaise préfère ? Les deux possibilités sont réunies dans la forme du Singspiel, choisie par Salomon. L’aspect ludique, enfantin (spiel, le jeu) est présent[38], mais aussi l’idée de jouer un rôle (spiel, la pièce de théâtre). Ce type d’opéra populaire a connu son apogée au 18e siècle, avec Mozart[39] ou Beethoven, mais est totalement dépassé lorsque Salomon s’en « fabrique » un. Retourner dans le passé pour récupérer la forme nostalgique et submergée[40] du Singspiel s’accorde avec la nécessité de Salomon de plonger dans la blessure, tout en maintenant une distance protectrice. Trop directe, la nostalgie deviendrait « passion triste, un simple abandon aux coups du sort[41] ». Les exagérations et ironies du Singspiel traditionnel servent à cette nostalgie diffractée. Il s’agit d’une tragédie (Trauerspiel) « that is desperately miscalled a Singspiel[42] ». Le premier refuge que se bâtit Salomon est ironique. L’enjeu total nécessite une réponse désespérée, et des mécanismes de protection.

Les calques instaurent un mécanisme particulier[43]. Partie indispensable de l’oeuvre, la narration s’y déroule pendant un long moment, sur des pages séparées qui recouvrent les dessins. Le geste original, prévu par le dispositif de Salomon, aurait été de voir d’abord la page avec le « rideau » du calque, et nécessité de regarder dessous pour voir le dessin dans toute son intensité, les mots préparant le terrain. Les images violentes, comme celle du suicide de Franziska (voir la figure 2), sont couvertes, comme par pudeur.

Les dialogues et chants, tracés à la gouache et en caractères imposants, sont conçus pour accompagner le dessin mais aussi le recouvrir, atténuer le drame d’un double sens — qu’il penche vers la douceur ou l’ironie libératrice. Vers la fin du prélude, les personnages masculins de l’entourage des Kann perdent le droit d’exercer leur profession. Le père de Charlotte, puis docteur Singsang, le chef d’orchestre, sont représentés dans la pose du désespoir, la tête dans les mains (voir 4306, 4309). Après avoir peint Singsang accompagné de l’air « Dopo tante tante pene[44] », Salomon ajoute une séquence grinçante (de 4310 à 4317), où Singsang se rend chez le ministre nazi de la propagande pour le convaincre d’ouvrir un théâtre juif. Chaque image de la séquence, même suintante de racisme, est préparée avec un calque au texte tranchant. Devant le bâtiment du ministère, Singsang énonce : « Il est vrai que cela n’a rien d’agréable d’aller chez ces nazis, néanmoins je me sacrifie. » Les grandes lettres occupent encore une fois toute la page, camouflent le bâtiment menaçant, et une flèche pointe vers la petite figure du docteur. Puis, isolé dans une mer de partisans nazis se réjouissant des mesures d’exclusion, il pense : « Allemands, Allemands, prenez garde, il vous faudra expier. » Touche d’absurdité finale, le monologue du « Ministreu de la Propagandeu » (Minista für die Propaganda) est chanté. Hypocrisie, ridicule et tragédie se confondent ainsi, grâce aux calques. Si ceux-ci sont parfois un « rideau » qui prépare la scène, le choix d’utiliser des transparents montre une volonté de garder toutes les composantes unies, car visibles.

Le dispositif des calques est progressivement délaissé (par manque de matériel ? urgence créatrice ?) au courant de la partie principale, mais reste le support privilégié pour la narration. Cette voix narrative assiste au spectacle et guide le regard du public, introduit les divers épisodes. Par exemple, en expliquant qu’un chapitre mettra à l’honneur le point de vue de la jeune fille (4614). Les mots suivants sont superposés au portrait de Charlotte Kann, habillée de bleu :

CHAPITRE 9.

Vu de l’autre bord, d’un autre « amour malheureux » — ou bien devrait-on, compte tenu de ce que l’on a entendu jusqu’à présent, parler de deux jeunes filles ?

Le dispositif initial de l’oeuvre, allouant à la voix un statut et un espace particuliers, est nécessaire au « travail étrange » accompli par Salomon. Il maintient le spectateur à distance et infuse l’oeuvre de « ironic undercurents » et « heightened theatricality[45] ». La « voix » qui se décèle sous les mots de la narration est souvent incisive, désabusée, brutale — probablement très loin de la réponse première de Salomon aux catastrophes familiales et politiques. Cette mise à distance se maintient jusqu’à l’ouverture de l’épilogue, où les calques se font rares. D’un même mouvement, l’ironie s’y dissipe de plus en plus, comme si la posture ne pouvait être maintenue.

Dans cette oeuvre aux couleurs explosives, l’ironie seule n’est pas suffisante. Freedman résume : « Melodrama specializes in representing both loss and restoration with a saturated, focused intensity[46]. » Cette saturation particulière frappe d’emblée. Les dessins du prélude retracent l’enfance de Charlotte en couleur : les fêtes de Noël bleu pâle, les concerts de Paulinka qui vibrent de jaune, les jeux d’enfants d’un riche rouge. Lors des voyages en famille, le bleu des lacs est aussi perçant que celui de la Méditerranée (voir 4173, 4194). Le deuxième refuge est esthétique : Salomon choisit volontairement de s’éloigner de la réalité en noir et blanc, et de privilégier l’art(ifice), l’esthétisation. La beauté des portraits, des scènes familiales ou des agencements de couleurs fonctionne comme une autre protection, un autre décalage pour ne pas sombrer. L’exaltation de la beauté, autant que l’ironie, est une réponse au drame. Juste après les révélations de son grand-père sur sa mort programmée, Charlotte pense : « How beautiful life is, I believe in life! I will live for them all![47] » (4877). Les pensées sont tracées en grandes lettres rouges, flottant dans la pièce, encerclant sa silhouette. Peu après, Charlotte chantera à sa grand-mère l’« Ode à la joie » et lui répètera toute la nuit : « Et il y a encore de la joie, et les fleurs continuent de croître, et le soleil brille encore » (4889). Choisir d’exalter cette beauté, c’est assumer l’intensité émotionnelle typique du mélodrame[48] — rouge panique, vert pensif, bleu tristesse. Et d’un autre côté, choisir des portraits empreints d’une douceur surprenante pour représenter les femmes de son passé, après leur suicide (voir les figures 1.a et 1.b). Des évènements terribles peuvent ainsi être peints (et vécus) de manière réconfortante, la mort illustrée comme paisible, nullement menaçante.

Devant la page : la lutte

La nostalgie de Charlotte Salomon est élan de création, tentative de guérison et combat — contre l’insensibilité, et contre l’oubli. Le choix de la démesure et de l’intensité émotive, selon Pollock, est une réponse au personnage d’Herr Knarre, à tout ce qu’il représente — hypocrisie, froideur et brutalité ordinaire[49]. Ses injonctions répétées au silence deviennent violentes : « Tu vas bien dormir cette nuit, et demain tout sera oublié » (4879) ou « Surtout pas de sentimentalité superflue » (4903). Steinberg rappelle que cette sentimentalité est historiquement attachée aux femmes, qualifiées d’hystériques ou d’inauthentiques[50]. Charlotte Kann et son grand-père symbolisent dans leurs deux répliques finales (4920) l’opposition centrale de LOT :

CHARLOTTE : Tu sais, grand-père, j’ai comme le sentiment qu’on devrait reconstruire le monde entier.

GRAND-PÈRE : Vas-y, tue-toi une bonne fois pour toutes, que l’on en finisse avec ces fadaises ![51]

Cet échange est l’avant-dernière image de l’oeuvre, juste avant celle de l’artiste devant la mer, traçant le premier coup de pinceau. Cela fait d’Herr Knarre l’antagoniste principal. Devant l’inhumanité incroyable du personnage, deux réponses possibles : accepter sa logique hypocrite, son « théâtre » ordinaire, ployer sous les silences et les secrets. Ou refuser et assumer, à son avantage, l’expression « Mach doch kein Theater », « don’t make a scene », employée contre l’émotivité trop visible. Charlotte Salomon choisit de « faire une scène » plutôt que de faire semblant. Et dans la démesure du Singspiel se rejoignent deux combats : personnel contre la mélancolie et politique contre l’effacement.

L’émotivité « hyperchargée » s’accentue au fil de l’oeuvre, alors que les traits de pinceau deviennent amples et brusques. Plus les images se rapprochent du présent de la création, plus les traits sont urgents, plus la volonté représentative devient secondaire. Dans les pages d’introduction, décrivant sa volonté de plonger dans le passé et dans l’âme des « personnages » qui l’habitent, Salomon prévient : « Pour y parvenir, il aura fallu en grande partie renoncer à l’aspect artistique, ce qu’on pardonnera, je l’espère, compte tenu du travail accompli » (4155–F). Dans l’épilogue, les traits de pinceau servent presque uniquement à capter le mouvement ou à baigner les personnages d’énergie émotive, ce qu’une séquence de dix dessins conjugue magnifiquement (voir 4883 à 4892). La nuit, Charlotte se faufile dans la chambre de sa grand-mère, en proie à une crise de folie. Elle la prend dans ses bras et lui rappelle la présence des fleurs, du soleil, de la joie. C’est l’un des passages les plus urgents : « Verging on a kind of expressionist abstraction, the artist energetically overpaints her page as a field of agitated colours. These charge the barely delineated space of a bedroom and its two beds, in the dead of night, with explosive emotional energies[52]. » Salomon remplit l’arrière-plan avec de lourdes traces de gouache de différentes couleurs, qui se superposent et se croisent, par-dessus lesquelles elle schématise des silhouettes avec quelques lignes.

Figure 7

Image de Charlotte Kann dans la peur. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004893), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Lors de séquences plus immobiles, où c’est la vie intérieure qui est en mouvement, Salomon représentait jusqu’à maintenant l’agitation intérieure par des répliques aux lettres majuscules immenses, ou des auras de couleur. Mais elle ne délaissait jamais totalement l’expression des visages, ceux-ci restant le point focal d’une scène. En recourant à l’expressionnisme poussé à sa limite, Salomon se permet de mettre la couleur en elle-même au centre de la scène, se débarrassant d’une nécessité figurative (par exemple à la figure 7). Dans la pièce baignée de rouge, Charlotte n’est aucunement reconnaissable, sauf à sa voix : « Je ne tiendrai pas une nuit de plus comme celle-ci. » Au coeur de l’image, le rouge de l’instabilité émotive et, bien sûr, les traits du pinceau. Ici, plutôt qu’une mise à distance par l’ironie ou l’esthétisation, la lutte nécessite de plonger. Il semble s’être imposé, dans l’épilogue, une façon plus directe, plus dangereuse (mais impérative ?) de raconter. On sent plus qu’ailleurs la proximité avec la « blessure », dans les traces du combat, les traces du geste.

L’enjeu de la création est personnel, mais aussi potentiellement politique : contrer l’oubli et ébranler les silences. La famille Grunwald, la lignée maternelle de Salomon, est rongée par le secret de huit suicides effacés sous le poids du non-dit, et par celui, incommunicable, de l’abus sexuel. Les morts de la famille Grunwald correspondent à une situation généralisée de l’époque, surtout chez les femmes juives[53]. Une tendance difficile à étudier, puisque les suicides étaient communément camouflés sous des euphémismes ou des mensonges, dans les registres officiels et au sein des familles[54]. Refusant ce silence, Charlotte Salomon proclame à hauts cris la vie de sa tante, sa mère, sa grand-mère. Elle force à « faire face[55] » aux disparues par ses nombreux portraits, très colorés, pour rappeler qu’elles sont autre chose que des noms immobilisés dans l’obscurité. Et finalement, elle force le spectateur à envisager l’intensité émotive et la « sentimentalité superflue », dans toute leur expressivité.

Une nostalgie combative

En parcourant Leben? oder Theater? dans son ampleur, en envisageant l’objet matériel qui se présente à nous, une relation entre la nostalgie et les médias employés pour la convoquer s’est révélée. La nostalgie s’exprime différemment par l’évocation de la musique, par la saturation des couleurs, ou par les traits expressionnistes. Encore plus, elle se complexifie lorsque tous ces éléments sont conjugués. Porte des affects contradictoires, évoque des non-sens ou des dissonances subtiles. Les contrastes entre la menace nazie et entre l’absurdité de sa bureaucratie (la visite au ministère) ou entre l’inexprimable deuil d’une fille et l’hypocrisie familiale (la mort de Franziska) naissent des outils que choisit Salomon : la démesure du Singspiel, les textes superposés grâce aux calques, ou la gouache pour mettre en scène.

Lire LOT sous le prisme de l’intermédialité révèle une nostalgie riche, polysémique, liée au support matériel qui l’exprime — qui répond au danger de la mélancolie, son penchant pathologique. C’est le geste artistique, regard vers l’arrière mais aussi élan, qui est au coeur de LOT. Il est la force qui permet de combattre la mélancolie et son attraction, la nostalgie active qui s’y oppose. Le coup de pinceau, geste mis en scène dans l’image finale de l’artiste devant la mer, est en lui-même thérapeutique. Écrire des vers, inonder de couleur une page, c’est la cause et la cure, dans un même mouvement, une même energia. Plonger dans la blessure, extérioriser l’émotion sur une page, c’est une façon de lutter. Dans l’épilogue, la lutte se fait plus violente, la nécessité d’affronter du regard, plus impérieuse. Mais LOT dans son ensemble, malgré ses subterfuges, est une volonté de faire face — faire face à l’émotivité, faire face au drame.

La volonté de Salomon de représenter les subjectivités tourmentées a ses racines lointaines dans le romantisme, et ses racines immédiates dans l’expressionnisme qui domine alors l’art moderne, dans la lignée duquel Salomon s’inscrit tout au long de l’oeuvre. Mais elle peut aussi être projetée vers le futur, vers les littératures de l’intime et leur potentiel de subversion. Si l’association entre nostalgie et combativité ne se fait pas naturellement, un geste de résistance né dans l’émotivité et le repli sur soi n’est aujourd’hui plus surprenant. Charlotte Salomon en présente un cas extrême, exemplaire, mais il est commun pour les artistes de créer pour exorciser les zones d’ombres. Déjà chez Goethe, la nostalgie est pensée pour ses potentialités : « Il n’y a point de passé vers quoi il soit permis de porter ses regrets, il n’y a qu’une éternelle nouveauté qui se forme des éléments grandis du passé; et la vraie Sehnsucht doit être toujours créatrice, produire à tout instant une nouveauté meilleure[56]. »

Dans l’image d’ouverture de l’épilogue (4835) (voir les figures 8.a et 8.b), l’artiste interpelle le rêve : « De qui es-tu le valet ? Pourquoi me sauves-tu ? » Grâce à l’intermédiaire de la page, de la scène, les rêves se forment et reforment, « lumineux », à partir de la souffrance. Grâce au pouvoir de l’image, le repli nostalgique devient « exigence et élan[57] ». Les « rêves sur fond bleu », rêves sur fond de mer, sauvent l’artiste, et lui permettent d’exister pleinement. Reprenant les enseignements d’Amadeus à son profit, Salomon s’approprie Orphée et Adam, s’affirme créatrice, à une époque où le silence de la Muse est préféré à la parole de l’Artiste, surtout pour les voix féminines aussi riches, subversives et nuancées que la sienne. Par un moment nostalgique précis, à Cap-Ferrat, entre 1940 et 1942, Charlotte Salomon s’affirme : « Zeichnerin ».

Figures 8.a et 8.b

Épilogue. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004835), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Parties annexes

Note biographique

Sarah Labelle est doctorante en littérature comparée à l’Université de Montréal. Ses recherches s’articulent autour de la philosophie, la littérature et l’histoire. Après un mémoire sur les journaux de Sylvia Plath et d’Alejandra Pizarnik, elle poursuit ses réflexions sur les expressions écrites de la subjectivité moderne (cahiers, poésie, autobiographie), sur les interactions entre l’Oeuvre et l’intime. Elle est impliquée dans l’organisation du colloque multidisciplinaire VocUM et collabore à la revue des cycles supérieurs de littérature comparée, Post-Scriptum.

Notes

-

[1]

Ovide, Tristes pontiques, trad. de Marie Darrieussecq, Paris, P.O.L. éditeur, 2008, p. 29.

-

[2]

Charlotte Salomon, Vie ? ou théâtre ?, disponible en ligne dans son entièreté : https://charlotte.jck.nl/ (consultation le 22 juin 2022).

-

[3]

Dans ses mots : « Hunting informants for eleven years did uncover five women scattered by exile who’d known Charlotte Salomon in school, four who’d been intimate with her lover, four people who’d been with her in France, five imprisoned alongside her, as well as a few relatives. But almost nothing else was left. Genocide erased Charlotte Salomon’s past along with almost everyone who could have remembered it. », Mary L. Felstiner, To Paint Her Life. Charlotte Salomon in the Nazi Era, Los Angeles, University of California Press, 1994, p. XIV.

-

[4]

Julia Watson, « Life? or Theatre? (Leben? oder Theater?) by Charlotte Salomon (review) », Biography: An Interdisciplinary Quarterly, vol. 42, n° 2, 2019, p. 440.

-

[5]

Felstiner, 1994, p. 100–101.

-

[6]

Ariela Freedman, « Charlotte Salomon, Degenerate Art, and Modernism as Resistance », Journal of Modern Literature, vol. 41, n° 1, automne 2017, p. 4, disponible sur jstor.org, https://doi.org/10.2979/jmodelite.41.1.02 (consultation le 20 juin 2022).

-

[7]

Griselda Pollock, Charlotte Salomon and the Theatre of Memory, New Haven, Yale University Press, 2018, p. 31.

-

[8]

Ibid., p. 33.

-

[9]

Dans cet article, les références de l’oeuvre correspondent au système de classement du Amsterdam Jewish Cultural Quarter, utilisé dans la version en ligne : https://charlotte.jck.nl/. La notation fonctionne avec M00, suivi du code à 4 chiffres. Le code complet peut être entré dans la barre de recherche et mène directement à l’image référencée ici.

-

[10]

Pierre Hadot, N’oublie pas de vivre. Goethe et la tradition des exercices spirituels, Paris, Albin Michel, coll. « Essai Espaces Libres », 2021.

-

[11]

Jean Starobinski, L’encre de la mélancolie, Paris, Seuil, 2012.

-

[12]

Barbara Cassin, La nostalgie. Quand est-on chez soi ? Ulysse, Enée, Arendt, Paris, Autrement Éditions, 2013.

-

[13]

Éric Méchoulan, « Guérir de la communication par l’image du regret », Phantasia, vol. 9, 2019, p. 5, https://popups.uliege.be/0774-7136/index.php?id=1040 (consultation le 20 juin 2022).

-

[14]

Ovide, 2008, p. 60.

-

[15]

Pollock, 2018, p. 410.

-

[16]

Pollock, 2018.

-

[17]

Plutôt qu’une Gesamtkunstwerk, l’oeuvre d’art totale associée à Wagner, LOT serait une Zwischengattung, littéralement « entre » (zwischen) « genre » (gattung), ou genre hybride. Plutôt qu’une synthèse totale, donc, une juxtaposition. Ariela Freedman, « Charlotte Salomon's Life? or Theater? A Melodrama? », Criticism, vol. 55, n° 4, 2013, p. 627.

-

[18]

Watson, 2019, p. 443.

-

[19]

Ces performances nécessitent par contre toujours des choix, des modifications, des ajouts (librettos, nouvelles compositions). Les trois oeuvres en question : Marc-André Dabalvie, Charlotte Salomon, opéra en deux actes, Festival de Salzbourg, 28 juillet 2014; plus d’informations sur https://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2014/8/Reviews/SALZBURG__Charlotte_Salomon.html; Bridget Breiner et Michelle Dibucci, Charlotte Salomon: Der Tod und die Malerin, ballet d'après l'oeuvre Leben? oder Theater? de Charlotte Salomon. La première a été jouée à Gelsenkirchen, au Musiktheater im Revier, en 2015 (extraits disponibles sur : https://musiktheater-im-revier.de/de/performance/2017-18/charlotte-salomon-der-tod-und-die-malerin); Charlotte, Singspiel, https://www.theaturtle.com/shows/charlotte/.

-

[20]

La seule version intégrale publiée est parue en français : Charlotte Salomon, Vie ? ou théâtre ?, Paris, Tripode, 2015.

-

[21]

« As several critics have noted, Salomon uses music as a cinema director might in order to foreshadow the plot and to link sections of the work together », Freedman, 2013, p. 622.

-

[22]

Pollock, 2018, p. 38.

-

[23]

Der Freischütz—Wir winden Dir den Jungfernkranz, Carl Maria von Weber, 2018, musique, YouTube, Orchester der Staatsoper Wien, https://youtu.be/4D61a_aR6ww (consultation le 20 juin 2022), 2min 44”.

-

[24]

Ariela Freedman, « Charlotte Salomon, Graphic Artist: A Feminist Lineage for Jewish Women’s Comics », Conférence à l’Université de Vigo, 2016, https://tv.uvigo.es/video/5b5b5caa8f4208922f6527fc (consultation le 22 juin 2022).

-

[25]

Pollock, 2018, p. 219.

-

[26]

Nicholas Chare, « To Play Many Parts: Reading Between the Lines of Charlotte Salomon/CS’s Leben? oder Theater? Nicholas Chare in conversation with Griselda Pollock » Revue d'art canadienne, vol. 43, n° 1, 2018, p. 76, https://doi.org/10.7202/1050821ar (consultation le 20 juin 2022).

-

[27]

Cassin, 2013, p. 58.

-

[28]

Michael P. Steinberg, « Reading Charlotte Salomon: History, Memory, Modernism », Michael P. Steinberg et Monica Bohm-Duchen (dir.), Reading Charlotte Salomon, New York, Cornell University Press, 2006, p. 17.

-

[29]

Éric Méchoulan, 2019, p. 5.

-

[30]

Ibid. p. 6.

-

[31]

Ibid. p. 9.

-

[32]

Ibid. p. 11.

-

[33]

Felstiner, 1994, p. 118.

-

[34]

Watson, 2019, p. 440.

-

[35]

Pollock, 2018, p. 46.

-

[36]

« Felstiner argues that to make an artwork about a family history itself could be read as a gesture refuting the initial and deadly blow inflicted on any person’s sense of self by entering the concentrationary universe », Pollock, 2018, p. 419.

-

[37]

Pollock, 2018, p. 76.

-

[38]

Les noms choisis par Salomon se veulent manifestement un rappel de personnages de livres enfantins. Les sonores k sont omniprésents : Paulinka, Professor Kling-Klang, Charlotte Kann (« Charlotte Peut »), Herr et Frau Knarre (« Monsieur et Madame Grince »).

-

[39]

Alfred Wolfsohn s’est fait caricaturer en « Amadeus », une référence à son autoproclamé génie musical, mais aussi sans doute une référence à la forme du Singspiel.

-

[40]

Freedman, 2013, p. 622.

-

[41]

Méchoulan, 2019, p. 11.

-

[42]

Griselda Pollock, « Theater of Memory: Trauma and Cure in Charlotte Salomon’s Modernist Fairytale », Steinberg et Bohm-Duchen (dir.), 2006, p. 63.

-

[43]

Pollock propose une hypothèse intéressante pour la disposition matérielle de LOT : le lien avec les livres d’art de l’époque. Par exemple The Life of Michelangelo de Romain Rolland (un ouvrage traduit en allemand dans les années 1920). Cette édition allemande est importante, « notably for the use of transparent overlays relating to each photograph as was the custom in expensive illustrated volumes of the time », Pollock, 2018, p. 301.

-

[44]

Cecilia Bartoli, Orchestra La Scintilla et Adam Fischer, « Dopo tante e tante pene », de l’album Maria, 2007, https://www.youtube.com/watch?v=DyL887Q6qbY (consultation le 20 octobre 2022).

-

[45]

Freedman, 2013, p. 627.

-

[46]

Ibid., p. 633.

-

[47]

La version française, « La vie est belle et je crois en la vie » est ici un peu trop pâle.

-

[48]

Ou « hypercharged affectivity », selon Pollock; Steinberg et Bohm-Duchen (dir.), 2006, p. 63.

-

[49]

Pollock, 2018, p. 445. C’est la brutalité ordinaire qui est explicitement dite dans LOT, la violence physique n’est que suggérée.

-

[50]

Steinberg, Steinberg et Bohm-Duchen (dir.), 2006, p. 17.

-

[51]

Les mots d’Herr Knarre sont jugés tellement choquants qu’ils sont effacés de la première édition de l’oeuvre, en 1963.

-

[52]

Pollock, 2018, p. 209.

-

[53]

Steinberg, 2006 ou Darcy Buerkle, « Historical Effacements: Facing Charlotte Salomon », Steinberg et Bohm-Duchen (dir.), 2006, p. 73–87.

-

[54]

Ibid., p. 82.

-

[55]

Ibid.

-

[56]

Hadot, 2021, p. 57.

-

[57]

Méchoulan, 2019, p. 11.

Liste des figures

Image de Charlotte Knarre. Charlotte Salomon, Leben ? oder Theater ?, (M004276), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Image de la mort de Franziska Knarre. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004181), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Image de Franziska à la fenêtre. Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, (M004289), Collection Jewish Museum, Amsterdam, 1940–1942.

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7