Résumés

Résumé

Cet article présente les résultats d’une étude exploratoire dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, relative aux effets de la revitalisation des espaces publics sur les transformations physiques et sociales des quartiers avoisinants. Même si l’insertion de nouveaux logements luxueux dans le tissu existant peut paraître statistiquement marginale, les résidants traditionnels ont été et sont témoins de transformations de leur milieu de vie. Ces transformations ont un impact sur leur territoire quotidien. Les résultats de nos enquêtes basées sur une approche méthodologique mixte indiquent une (re)définition du territoire du chez-soi, excluant le parc du canal de Lachine, parmi les résidants traditionnels du secteur.

Abstract

In this paper we present the results of an exploratory study conducted in Montreal’s Sud-Ouest borough into the effects of the revitalization of public spaces on physical and social changes in adjacent neighbourhoods. Even if the insertion of new upscale housing into the existing urban fabric may appear to be statistically marginal, traditional residents have seen, and are still seeing, changes to the environment in which they live. These changes have an impact on their everyday territory. The results of our surveys, which used a mixed methodology, indicate that traditional residents of the area, excluding the Lachine Canal park, have redefined their sense of home territory.

Corps de l’article

Les espaces publics, en tant qu’espaces physiques ouverts à tous, sont le théâtre d’enjeux dont la résultante peut affecter tant le quotidien des individus que le développement des collectivités. Dans les espaces publics, les individus et les groupes s’engagent dans des activités civiles, citoyennes ou commerciales. Mais les espaces publics sont également des lieux de sociabilité et d’identité (Bassand et coll., 2001). Ces enjeux qui se côtoient, s’entrecroisent et se confondent parfois font des espaces publics des « lieux propices aux conflits » (Chaumard, 2001). Les interventions publiques ou privées dans les espaces publics peuvent rarement être neutres.

La ville de Montréal constitue un excellent laboratoire d’analyse des modes d’appropriation et d’utilisation des espaces publics dans les quartiers en gentrification. Plusieurs quartiers montréalais sont témoins de transformations physiques et sociales par suite des investissements gouvernementaux importants sur des espaces publics, à l’intérieur des espaces résidentiels ou contigus à eux. C’est le cas du projet de revitalisation d’un parc linéaire par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, sur le lieu de naissance de l’industrialisation canadienne. La revitalisation du parc du Canal-de-Lachine a favorisé la réhabilitation de la friche industrielle à des fins résidentielles de luxe. L’arrivée d’une nouvelle population dans des bâtiments industriels ou sur des terrains vacants a à son tour favorisé des transformations majeures du cadre bâti environnant.

Même si certaines interventions de revitalisation ont pour objectif de réduire la dégradation physique ou le déclin socioéconomique d’un secteur de la ville, certains craignent qu’elles induisent la gentrification des quartiers. Avec l’arrivée d’une nouvelle population au mode de vie différent, la cohabitation entre les deux groupes de résidants pourra être difficile, voire conflictuelle, en ce qui concerne les représentations et les modes d’appropriation des espaces publics.

Le présent article expose les premiers résultats d’une recherche exploratoire sur les perceptions et les modes d’appropriation des espaces publics dans les quartiers en voie de gentrification. Des nombreuses études sur la gentrification, peu se sont attardées sur les perceptions, les significations et l’appropriation des espaces publics des quartiers résidentiels. C’est pourquoi, ce projet vise plus spécifiquement à mieux comprendre :1) les impacts des actions de revitalisation des espaces publics dans le processus de gentrification ; et 2) les changements de signification des espaces publics à travers les modes d’appropriation et leur influence sur la satisfaction résidentielle et le désir de mobilité.

Il est difficile de juger a priori des impacts des opérations de revitalisation des espaces publics sur la mobilité résidentielle. Nous avançons l’hypothèse que les résidants traditionnels (définis sur la base de leurs profils socioprofessionnels et non seulement sur la durée de résidence dans le quartier) se sentent envahis dans leur territoire du chez-soi par l’arrivée d’une nouvelle population qui s’approprie les espaces publics. Une réaction de repli dans la sphère privée (une redéfinition du territoire du chez-soi) pourrait en résulter, provoquant une augmentation du niveau d’insatisfaction du milieu de vie. C’est cette question qui sera explorée dans les pages qui suivent. Les deux premières parties de l’article serviront à explorer les concepts de gentrification, de revitalisation, d’espace public et leur articulation. Suivront la présentation de la stratégie méthodologique et une discussion sur les premiers résultats d’enquêtes, toujours en cours dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Gentrification et revitalisation des quartiers centraux

On doit à Ruth Glass la mise en exergue d’une nouvelle dynamique de « retour en ville » de gentries dans les quartiers centraux de Londres au début des années 1960 (Glass, 1989). Depuis, de nombreux cas similaires ont été relevés ailleurs dans le monde et des différences ont été observées quant à l’ampleur du phénomène, quant à la rapidité du processus et à ses répercussions physiques et sociales sur les quartiers touchés. Certains travaux se sont particulièrement intéressés à l’impact de projets de rénovation urbaine comme créateur, accélérateur ou facilitateur de gentrification (voir par exemple Smith, 1996), ou, à l’opposé, se sont intéressés à l’impact de certaines spécificités plus ou moins locales pouvant ralentir le processus, comme le contrôle des loyers (voir par exemple Rochefort, 1991).

Force est de constater aujourd’hui, après plus de 40 ans de recherche sur la gentrification, que les chercheurs semblent davantage s’éloigner d’un consensus sur ce qui caractérise ou définit ce ou ces processus que de s’en approcher. La gentrification semble peu à peu devenir un concept omnipotent qui traduit toute dynamique d’élévation du statut socioéconomique ou socioprofessionnel dans les quartiers, et ce, quels qu’en soient les origines, les acteurs ou les processus[2]. Bidou (2003 : 14) regroupe par ailleurs ces différents « processus de gentrification » en deux types de définitions. Le premier type est davantage axé sur la production de l’espace à travers la promotion immobilière (voir entre autres Smith, 1996), le second, sur la consommation de l’espace, c’est-à-dire à travers des actions individuelles de réhabilitation du bâti résidentiel (voir entre autres Ley, 1996 ; Rose, 1984). Mais, quelle que soit la définition choisie pour illustrer le processus de transformations à la fois physique et sociale d’un quartier, on retrouve, dans la plupart des cas, cette idée de déplacement d’une population, d’une substitution d’une population de classe ouvrière, en général moins fortunée, par une population plus fortunée ou à tout le moins possédant un capital culturel considéré plus important.

Ces ménages « gentrifieurs », au mode de vie davantage axé sur le travail et les loisirs que sur la vie familiale comme en banlieue, seraient attirés par la proximité du centre des affaires et des infrastructures culturelles et de loisir, dans des quartiers possédant d’importantes qualités architecturales et urbanistiques (Podmore, 1998 ; Ley, 1996 ; Dansereau et L’Écuyer, 1987). En investissant des quartiers traditionnellement ouvriers, ils participeraient à leur transformation sociale et physique.

Revitalisation ou gentrification induite ?

Comme l’ont souligné entre autres Atkinson et Wulff (2009), les administrations publiques peuvent voir de nombreux avantages à la gentrification des quartiers centraux. Des quartiers auparavant délabrés et abandonnés par de nombreuses activités économiques, renaissent sous l’impulsion de nouveaux arrivants. Le cadre bâti se refait une beauté, de nouvelles activités commerciales ou de services s’installent afin de répondre aux besoins de cette nouvelle population. S’ensuit une augmentation des revenus de taxation. Pour ces raisons, certaines administrations seront tentées de favoriser, de faciliter la gentrification, voire d’en faire un objectif plus ou moins avoué. Ils investiront alors dans la création ou la revitalisation d’espaces publics, dans la fourniture de services ou dans le design urbain. Ils tenteront de créer une nouvelle image du quartier et ainsi d’attirer de nouveaux investisseurs et de nouvelles populations.

Cette interprétation serait trop simpliste selon certains (voir entre autres Bourdin, 2008). Toutes les villes ne sont pas à la recherche de cette image de marque qui attirera investisseurs et populations. Des pouvoirs publics peuvent simplement tenter de répondre aux besoins d’une population locale prisonnière d’un quartier en cycle de déclin démographique, économique ou socioéconomique, et l’un des outils considérés pourra être l’augmentation de la mixité sociale à l’échelle du quartier. Aux yeux des autorités, en plus d’augmenter l’assiette fiscale, cette mixité sociale permettrait de combattre les « effets du milieu » chez les populations moins fortunées et projetterait une image de ville inclusive, caractéristiques essentielles pour attirer cette « classe créative », levier du développement économique selon Florida (2003 cité par Rose, 2004 ; voir aussi Lees, 2008). C’est ce qui explique la mise en place de politiques et de programmes de déconcentration de la pauvreté, de reconstruction de complexes résidentiels pour y inclure davantage de mixité, et d’insertion de nouveaux logements dans le tissu résidentiel existant, une « gentrification instantanée » dont parle Rose (2004).

Ces transformations sociales peuvent être mal accueillies par les résidants traditionnels comme le prouvent les nombreux mouvements anti-gentrification qui font régulièrement les manchettes[3]. Elles peuvent aussi être à la base d’une structure sociale tectonique (Robson et Butler, 2001 cités par Slater, 2005), c’est-à-dire qu’on se trouve sans interaction ni conflits entre les groupes (voir aussi Lees, 2008 ; Rose, 2004). Il reste que le vécu quotidien de cette mixité sociale, des tensions (ou absence d’interaction) qui existent entre les groupes aux modes de vie différents reste peu documenté (Rose, 2004). Or, de nombreuses études ont démontré, dans un contexte plus large, que la décision de déménager est motivée par l’insatisfaction quant à ses conditions de logement ou d’environnement physique et social, que cette insatisfaction résulte des particularités ou des transformations du ménage (voir entre autres Rossi, 1980 ; Dieleman, 2001) ou des transformations de l’environnement physique et social (voir entre autres Brown et Moore, 1970). En quittant le quartier, les résidants traditionnels peuvent ainsi faciliter ou accélérer les transformations sociales associées à un processus de gentrification.

Déplacements forcés ou succession de résidants ?

L’insatisfaction des résidants traditionnels quant aux transformations sociales est également alimentée par la crainte des déplacements forcés. Ces déplacements peuvent être forcés par l’éviction du logement, par les pressions du marché immobilier, voire même par les pressions (ou le harcèlement) de certains propriétaires, qui voient de nombreux intérêts à « mettre à niveau » les logements pour une population plus fortunée (Smith, 1996 ; Atkinson et Wulff, 2009 ; Newman et Wyly, 2006 ; Freeman, 2005). Réalité difficilement mesurable, la question des déplacements forcés par des processus de gentrification n’en a pas moins fait l’objet de plusieurs travaux et de débats tant sur l’ampleur du phénomène que sur sa signification[4]. Pour certains auteurs, dont Freeman (2005), le phénomène serait statistiquement peu important. La dynamique qu’il a observée s’apparenterait davantage à une simple succession de résidants et serait similaire à ce que l’on retrouve ailleurs dans la ville. D’autres facteurs expliqueraient la mobilité résidentielle dans les quartiers en gentrification ou gentrifiés. Sans mettre en doute le nombre statistiquement faible présenté par Freeman, Newman et Wyly (2006) critiquent néanmoins ses conclusions sur la « suprématie » statistique. Les résidants des secteurs touchés sont des victimes non consentantes d’une géographie d’opportunités, pour reprendre les mots d’Atkinson et Wulff (2009), dont ils sortent perdants. À l’augmentation des coûts du logement s’ajoute la récupération de logements par des couches plus fortunées qui « retirent » ces logements du bassin de logements abordables (Atkinson et Wulff 2009 ; Newman et Wyly, 2006). Ils exacerbent ainsi les tensions dans la disponibilité de logements abordables pour la population plus démunie financièrement, population qui n’aura pas la chance d’investir le quartier.

Il est vrai que tous les résidants profitent de l’amélioration des services de proximité et apprécient sans aucun doute les investissements publics faits dans leur quartier (Freeman, 2005 ; Newman et Wyly, 2006). Mais, en contrepartie, comme l’ont démontré les travaux de Newman et Wyly (2006), les résidants traditionnels craignent que ces transformations physiques provoquent des pressions immobilières importantes entraînant leur départ ou celui de voisins, d’amis ou de membres de la famille. En quittant le quartier, ils peuvent rompre le fragile équilibre de support mutuel qui s’y est construit au fil des ans (Newman et Wyly, 2006 ; voir aussi Lees, 2008). Dans ces conditions, il est tentant de considérer que ces transformations dépossèdent les résidants traditionnels du quartier de leur sentiment de chez-soi, ce qui constituerait une forme de déplacement forcé (Newman et Wyly, 2006 ; Atkinson et Wulff, 2009).

La dépossession du sentiment du chez-soi, ou la redéfinition du territoire du chez-soi, chez les résidants traditionnels d’un quartier, reste peu documentée. Or cette question est importante pour comprendre le processus de décision de mobilité résidentielle, qu’une décision de ce genre soit provoquée par un processus de gentrification ou non. La création, la réhabilitation, la revitalisation d’espaces publics, par leur effet d’entraînement sur les transformations physiques et sociales du quartier, pourraient être à l’origine de cette dépossession ou de cette redéfinition du territoire du chez-soi, chez la population traditionnelle d’un quartier.

Espaces publics, territoire du chez-soi et satisfaction résidentielle

On retrouve deux catégories de définitions de l’espace public. La première catégorie, dans la lignée des travaux d’Habermas (1992), définit l’espace public comme espace de débat parmi les membres d’une communauté ou d’une société. La deuxième catégorie, liée à nos préoccupations, définit l’espace public comme un espace physique, ouvert au public (Bassand et coll., 2001). Le degré d’ouverture et d’accessibilité au public tout comme la question de propriété, sa « publicitude », peut varier. L’intérêt ici se situe au niveau des interactions sociales et des formes de contrôle qui sont exercées par les individus et les groupes dans et sur ces espaces.

Les espaces publics : de l’image de la ville à l’identité individuelle

Ces espaces ouverts, accessibles au public, font partie des représentations des résidants de leur milieu de vie (Bassand et coll., 2001). Ils sont aussi des espaces de sociabilité qui permettent la rencontre de l’autre (Lofland, 1998 ; Lees, 2008), et la reconnaissance des similitudes et des différences (Ghorra-Gobin, 2001). En ce sens, ils font partie du processus de construction identitaire (Prochanski, 1978 ; voir aussi Morin et coll. 2008). Différentes dimensions structurent l’identité individuelle, dont le genre, les caractéristiques socioprofessionnelles, le profil ethnoculturel ainsi que l’identité du lieu. L’identité du lieu communique une identité, mais cette dimension spatiale permet également de rassembler les différentes dimensions dans l’espace (Prochanski, 1978). En utilisant, en modifiant ou en adaptant, en percevant et en se représentant les espaces publics, les individus et les groupes montrent leurs capacités d’usage et d’appropriation, et communiquent leur appropriation de l’espace ainsi que leur identité (Prochanski, 1978 ; Zukin, 1995).

Les espaces publics représentent également des opportunités de mise en scène de la ville auprès d’investisseurs, de touristes, de travailleurs ou de résidants (Chaumard, 2001 ; voir aussi Bassand et coll., 2001). On assiste parfois à de véritables opérations de « nettoyage » des populations marginales considérées indésirables par les pouvoirs publics, par les investisseurs ainsi que par certains usagers. Bien documentés dans le cas de la ville de Québec et de la ville de Montréal par Morin et coll. (2008), ces efforts plus ou moins avoués de répondre à certaines « sensibilités », vont aussi parfois bien au-delà de la simple expulsion d’itinérants ou de jeunes de la rue. On adopte des designs particuliers ou des programmes d’activités attirant les uns, et repoussant les autres, ce qui conduit à une certaine homogénéisation des espaces publics et de leurs usagers (Lofland, 1998 ; Vlez, 2004).

Les espaces publics et l’environnement du chez-soi

Les espaces publics ne sont pas appropriés de la même façon par les individus et les groupes aux positions sociales différentes (Bassand et coll., 2001). Il en est de même dans les quartiers résidentiels où les résidants, à travers leurs pratiques quotidiennes, leurs usages et leurs représentations, s’approprieront les espaces publics. Si leur sentiment de familiarité se transforme en sentiment d’attachement, ils pourront considérer ces espaces comme leur appartenant, comme une extension de leur logement, comme leur chez-soi (voir Rapoport, 1985).

Dans leur chez-soi, les individus et les groupes tenteront d’exercer une forme de contrôle, anticiperont certains types d’usages et de comportements, et accepteront plus ou moins les « dérogations » à ce qui est anticipé. Morin et coll. (2008) ont montré cette tension dans l’acceptabilité des formes d’appropriation et de socialisation dans les espaces publics par les populations marginalisées dans les quartiers en revitalisation. Les acteurs privés et publics associent ces pratiques à des transgressions de normes plutôt qu’à des pratiques marginales. De son côté, l’étude de Schaller et Modan (2005) montre bien comment les usages et les formes d’appropriation des espaces publics sont influencés par les profils socioéconomiques et ethniques de leurs usagers. Dans ce cas, c’est plutôt ce qui est considéré comme désirable, comme adéquat, qui crée des tensions entre les groupes. Les gentrifieurs considèrent la rue comme un espace de transit ou de consommation tandis que les immigrants et les classes moins fortunées l’associent à un lieu de socialisation.

Dans ce quartier en gentrification, les auteurs n’abordent pas de façon explicite le type de réactions de défense territoriale des différents groupes, réactions qui pourraient varier entre la lutte pour conserver ses acquis et à la redéfinition territoriale (Taylor et Brower, 1985). Cette lutte peut prendre la forme d’un mouvement d’opposition à l’arrivée d’une nouvelle population, comme on le voit dans les mouvements anti-gentrification. Mais les résidants peuvent aussi tenter de défendre leur territoire en l’investissant, en s’appropriant les espaces publics laissant ainsi peu de place à « l’autre ». Les résidants peuvent également abandonner la lutte en se repliant dans la sphère privée, c’est-à-dire le logement. Des réactions face aux tensions sont aussi à prévoir chez les nouveaux résidants qui peuvent investir l’espace public, et faire pression pour en exclure usagers et usages considérés inadéquats, ce qui est illustré dans les travaux de Schaller et Modan (2005). Ils peuvent même redéfinir symboliquement les limites territoriales d’un quartier afin d’en exclure les secteurs indésirables (voir entre autres Simon 1997, cité par Rose, 2004).

Le cas de l’arrondissement du sud-ouest à montréal

Le quartier Pointe-Saint-Charles est localisé à proximité du centre des affaires, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Ce secteur est enclavé par des autoroutes et des voies ferrées, et par le canal de Lachine, berceau de l’industrialisation canadienne. De nombreux quartiers ouvriers se sont formés à proximité des usines localisées sur les berges du canal, dont le quartier Pointe-Saint-Charles. Le canal étant fermé à la navigation depuis 1970, Parc Canada reprendra le site en 1978 pour le transformer en parc linéaire.

La relocalisation des industries à partir du milieu des années 1940 pour des raisons stratégiques ou techniques a eu un impact négatif sur la vitalité économique des quartiers avoisinants. Les données compilées par Deverteuil (2004 : 78 – notre traduction) sont éloquentes : « entre 1959 et 1970, le Sud-Ouest a perdu 38 % de ses emplois manufacturiers ». Cependant, les organismes communautaires ont été et sont toujours très actifs dans cet arrondissement qui concentre la plus grande densité de logement social et communautaire au Canada (près de 30 %). La conversion des abords du canal en parc linéaire et sa réouverture pour la navigation de plaisance en 2002 ont rendu le secteur attrayant pour les ménages plus fortunés. Mais la régénérescence sociorésidentielle de certains secteurs du Sud-Ouest avait commencé avant la récente revalorisation du canal (Deverteuil, 2004). C’est le cas du quartier de la Petite-Bourgogne qui a été témoin d’opérations de rénovation urbaine durant les années 1960 et 1970. D’un quartier traditionnellement ouvrier, la Petite-Bourgogne a vu son tissu résidentiel se polariser par la construction de logements sociaux et de logements en copropriété pour classes moyennes et moyennes supérieures. Le développement immobilier s’est poursuivi durant les années 1980 à proximité du marché public Atwater, dans le quartier Saint-Henri. De l’autre côté du canal, Pointe-Saint-Charles n’a pas connu les opérations de rénovation urbaine de la Petite-Bourgogne et peu de projets d’insertion importants. C’est à la fin des années 1980 que l’on a assisté aux premiers projets de conversion de bâtiments industriels en logements luxueux et à la construction de nouveaux bâtiments sur des terrains vacants au cours de la décennie suivante (Poitras, 2009). Ce n’est que récemment que les transformations du cadre bâti semblent s’accélérer. Après 30 ans de déclin démographique et économique, l’arrondissement est maintenant en phase de croissance démographique (Ville de Montréal, 2007).

Témoin des transformations physiques et sociales en cours, les résidants traditionnels du secteur craignent d’être déplacés de leur quartier traditionnellement ouvrier par un processus de gentrification[5]. Mais la gentrification de Pointe-Saint-Charles semble, encore aujourd’hui, moins avancée que dans les autres quartiers, ce qui en fait un cas intéressant d’étude des transformations du quartier et des modes d’appropriation des espaces publics. La revitalisation du parc du Canal-de-Lachine et la conversion de la friche industrielle en secteur résidentiel luxueux qui a suivi influence-t-elle la (re)définition du territoire du chez-soi pour les résidants traditionnels de Pointe-Saint-Charles ? L’arrivée d’une nouvelle population au mode de vie différent crée-t-elle des tensions dans l’espace public et un sentiment d’exclusion chez les résidants traditionnels ? Afin de répondre à ces questions, un ensemble d’outils méthodologiques complémentaires ont été utilisés dans cette recherche exploratoire qui aborde deux thèmes : 1) les usagers et les usages ; 2) la satisfaction résidentielle et le territoire du chez-soi.

Approche méthodologique

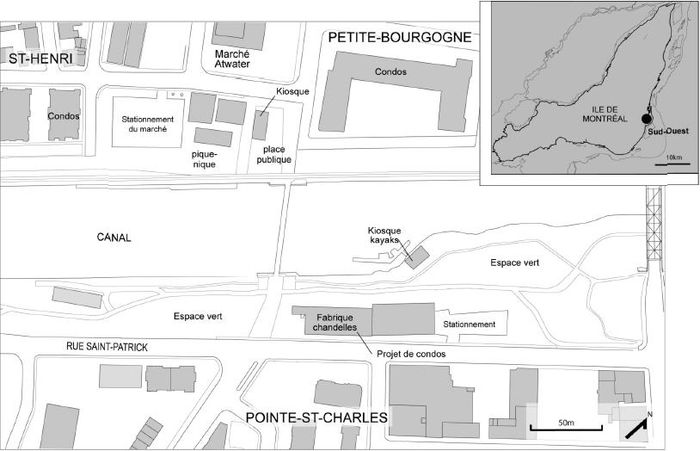

Le parc du Canal-de-Lachine, d’une longueur de 14,5 km, s’étend du vieux port de Montréal jusqu’au lac Saint-Louis. Seule la partie localisée aux limites de Pointe-Saint-Charles, secteur en développement intensif, a été sélectionnée pour cette recherche (figure 1). L’intérêt de cet espace particulier plutôt qu’un autre du quartier s’explique ainsi : 1) le canal étant à l’origine de la fondation du quartier, il a, à notre avis, une charge identitaire forte chez les résidants traditionnels ; 2) l’investissement public récent et important a entraîné une accélération des investissements privés dans le secteur et l’arrivée de nouveaux résidants ; 3) jusqu’à récemment, Pointe-Saint-Charles semblait épargnée par les processus de gentrification.

Figure 1

Site à l’étude

La portion du parc étudié comprend des espaces programmés (une place publique avec un kiosque d’information, des espaces pour expositions temporaires, etc.) du côté de Saint-Henri et de la Petite-Bourgone, espace lié par un pont à des espaces ouverts non programmés (espaces verts) traversé par une piste cyclable du côté de Pointe-Saint-Charles.

Au total, pas moins de 55 heures d’observation participative (incognito, mais ouverte), à différents moments de la journée et de la semaine, ont été faites durant l’été 2008, en utilisant des cartes index (et une typologie prédéterminée), des plans, appareils photos, dictaphones, etc. Pour répertorier les activités et la façon dont les usagers se partageaient l’espace, les observateurs ont été postés à différents endroits du site afin de le couvrir en entier. À l’été 2009, de nouvelles séances d’observation ont permis de valider les résultats obtenus l’année précédente.

À ces périodes d’observation s’est ajoutée la passation d’un court questionnaire auprès de 20 % des usagers en déplacement à pied dans le secteur d’étude[6]. Ce questionnaire visait principalement à connaître la provenance géographique des usagers (ce qui pouvait difficilement être fait à partir des observations), leur perception concernant la qualité du site, le partage de l’espace avec les autres usagers et l’intégration des nouveaux développements résidentiels aux abords du canal. Près d’une cinquantaine de passants ont répondu à l’appel, sur une période de douze heures d’enquête sur le terrain, ce qui représente un taux de réponse de 60 %. Malgré le fait que le nombre de questionnaires reste peu élevé, les résultats obtenus apportent un éclairage intéressant et quelques précisions à cette recherche exploratoire.

L’enquête par entretien, qui est toujours en cours, s’adresse aux résidants traditionnels et gentrifieurs de Pointe-Saint-Charles[7] provenant de différents types de ménages. Les entretiens durent de 60 à 90 minutes et sont enregistrés. Les informateurs ont été sélectionnés à partir de la méthode de proche en proche et les contacts de départ sont des connaissances personnelles ou sont faits à l’aide de groupes communautaires. L’enquête est toujours en cours, ce qui ne permet pas de présenter une analyse complète et approfondie des résultats. Cependant, les grandes tendances chez les onze répondants touchant à la satisfaction résidentielle et à son environnement physique et social et aux pratiques quotidiennes sur les espaces publics seront présentées.

Usagers et usages du parc du Canal-de-Lachine

Tous les résidants interviewés ont mentionné utiliser le parc du Canal-de-Lachine. Les résultats du questionnaire indiquent par ailleurs que les résidants forment une partie importante des usagers (35 sur les 49, dont 21 de Pointe-Saint-Charles). Ils ont utilisé le parc comme lieu de transit (57 % des répondants, réponses multiples) ; pour y pratiquer une activité sportive (55 %) ou encore s’y promener ou relaxer (67 %). À l’exception de quatre usagers, tous considèrent que le partage de l’espace avec les autres usagers est convivial, malgré le manque de civisme chez les cyclistes (29 % des répondants).

Peu d’usagers observés semblent faire partie des classes plus pauvres. En l’absence de données socioéconomiques, nous avons dû nous rabattre sur un indicateur très imparfait : l’apparence physique et vestimentaire des usagers. Ainsi, le port de vêtements peu seyants et défraîchis était signe que l’usager pouvait faire partie d’une classe socioéconomique moins fortunée tandis qu’à l’opposé, les vêtements griffés et l’utilisation d’équipements de sport haut de gamme étaient signe que l’usager pouvait faire partie d’une classe socioéconomique plus fortunée. Cet indicateur très imparfait a été utilisé avec beaucoup de prudence pour identifier de grandes tendances parmi les usagers sans chercher à identifier avec précision le groupe auquel faisait partie chacun d’eux.

Partage convivial ou conflit d’appropriation ? La réalité semble être à mi-chemin. Il y a une fracture claire entre les types d’usagers et les usages de l’espace, dynamique différente du côté nord et du côté sud du canal. Sans détailler les dynamiques quotidiennes (voir à ce sujet Bélanger, 2008), mentionnons que ces différences nord-sud sont attribuées, à ce stade de l’étude, aux différences d’aménagement ainsi qu’à la présence du marché Atwater et à la plus forte présence de lieux d’emploi du côté nord. De ce côté, les usagers plus âgés ou apparemment plus pauvres semblent utiliser les espaces plus périphériques, c’est-à-dire les tables et bancs à proximité du stationnement du marché. Ils tendront à quitter les lieux durant les pauses-midi pour laisser la place à des usagers d’apparence plus fortunée, dont certains pourraient être des employés des environs. Ils reviendront sur les lieux vers la fin de la journée. Du côté sud, un groupe d’habitués, qui semblent provenir de Pointe-Saint-Charles (information basée sur le point d’entrée de ces usagers sur le site), s’installent tous les après-midi à proximité du kiosque de location de kayaks. Ils ont choisi un endroit légèrement en retrait, mais au coeur de l’action pour discuter entre eux et boire de la bière à partir du moment de leur arrivée (en après-midi) jusqu’en soirée. Contrairement à la dynamique du côté nord, ces derniers ne laisseront pas la place à d’autres usagers.

Les observations n’ont pas montré de tensions entre les groupes. L’interaction est minimale, ce qui est moins propice à l’émergence de conflits. On semble se trouver dans une structure sociale tectonique pour reprendre l’expression de Robson et Butler (cités par Slater, 2005), ce que laisse aussi entrevoir les entretiens.

Le milieu de vie

Niveau de satisfaction chez les résidants

Parmi les onze résidants interviewés, six sont des résidants traditionnels, dont certains semblent en ascension sociale, si on en juge par leur niveau de scolarité. Le profil des gentrifieurs est varié : du jeune travailleur dans le secteur du multimédia, en passant par l’artiste établi, la bénévole (une gentrifieuse marginale au sens de Rose, 1984) impliquée dans les groupes communautaires, pour finir avec la jeune retraitée vivant dans un logement luxueux face au canal.

Les discussions ont révélé que dans l’ensemble, les résidants sont conscients des aspects positifs et des aspects négatifs de leur milieu de vie, mais sont satisfaits. Ils apprécient particulièrement le fait d’être à proximité du centre-ville, du marché Atwater et du parc du Canal-de-Lachine, qualité soulignée particulièrement chez les gentrifieurs, qui l’ont mentionné treize fois durant les entretiens contre seulement quatre fois chez les résidants traditionnels. « Pis l’emplacement, pour moi était de choix. […] Je suis un peu en retrait, mais en même temps je ne suis pas loin de rien » (Marie, gentrifieuse). Le prix du logement (achat ou location) a aussi été un argument pour la moitié des répondants dans le choix du quartier. Tous les interviewés s’entendent pour dire qu’ils n’ont pas de problèmes avec leurs voisins malgré quelques petits désaccords qu’ils ont pu surmonter. Ils vivent dans un quartier où ils se sentent en sécurité malgré quelques problèmes de vandalisme et le manque d’entretien général dans le quartier. Ils sont dans l’ensemble assez satisfaits des parcs et des espaces verts, et, malgré certaines critiques, de la desserte en transport public.

Tous les résidants interviewés s’entendent également pour dire que la mixité ethnique est une qualité de leur quartier, mais s’entendent moins sur la mixité socioéconomique, les mentions étant à la fois positives et négatives tant chez les gentrifieurs que chez les résidants traditionnels. Les premiers considèrent que l’arrivée d’une population plus fortunée permettra d’atteindre un certain équilibre et d’améliorer la desserte en services. En cela, ils reproduisent le discours dominant. Les résidants traditionnels de leur côté, ne sont pas opposés à l’arrivée de ménages plus fortunés. « J’ai déjà entendu “moi je veux pas de riches dans mon quartier”, et je trouve ça dangereux parce qu’on crée des ghettos de pauvreté » (Pierre, résidant traditionnel). Cependant, ils reprochent à ces gentrifieurs leur manque d’implication dans la vie sociale et culturelle du quartier, ce à quoi les gentrifieurs répondent en reprochant aux résidants traditionnels leur manque d’ouverture aux changements.

Les gens qui y habitent depuis longtemps ont pas envie que ça change et ont pas nécessairement envie de changer d’endroit non plus. C’est sur que quand tu vois un gros projet qui va amener une population riche, qui va changer complètement le quartier, il y a une certaine réticence […] nous on est de notre bord, que eux restent du leur, qu’ils viennent pas nous envahir (Maude, résidante traditionnelle).

Le parc du Canal-de-Lachine et les nouveaux développements résidentiels

Les informateurs gentrifieurs apprécient le parc du Canal-de-Lachine et considèrent qu’il fait partie des avantages de leur milieu de vie (5 répondants sur 6). Lors des entretiens, nous avons constaté que les résidants traditionnels ne mentionnaient pas le parc du Canal-de-Lachine sans y être expressément invités, sauf peut-être pour indiquer que le canal représentait une limite au quartier. À notre avis, cette omission pourrait être interprétée comme si le parc ne représentait pas un élément important de leur milieu de vie. Mais une fois le sujet du parc clairement abordé, les résidants traditionnels du secteur ont mentionné qu’ils appréciaient son aménagement et plusieurs ont par ailleurs manifesté qu’ils en étaient des utilisateurs bien avant le dernier projet de revitalisation. Certains résidants traditionnels avouent toutefois ne pas s’y sentir particulièrement à leur place sans toutefois s’en sentir exclus. « Dans les faits, il y a peu de gens du quartier qui l’utilisent [le parc] car ils ne s’y sentent pas à l’aise » (Simon, résidant traditionnel). Sauf un répondant, tous ont mentionné que le parc attirait un type spécifique d’usagers, tout en restant très flous, pour la majorité d’entre eux, sur ce que cela signifiait. Ce sentiment d’isolement serait alimenté par le type de développements aux abords du canal qui agirait comme une barrière. « Une sorte de barrière psychologique parce qu’en fait, on peut y aller. J’y vais et je connais plein de gens qui le font. Mais une grande partie des gens trouvent que c’est pas à eux » (Pierre, résidant traditionnel). « C’est comme une grosse façade, il y a le canal pis en arrière-plan… pis en arrière du canal on voit juste des gros buildings pis là, tout à coup, ça redevient vieux » (Sylvie, résidante traditionnelle).

Les résidants traditionnels sont assez critiques lorsqu’ils s’expriment sur les transformations de leur quartier. Ils critiquent surtout le manque d’intégration architecturale, les pressions du marché immobilier que les projets causent dans le quartier et le fait que ces projets ne répondent pas aux besoins de la population locale en ce qui concerne le logement. « L’immobilier devient inaccessible et ça engendre un phénomène de transformation, de changement de la population dans les quartiers avoisinants. C’est ce qui est en train de se passer ici. (Stéphane, résidant traditionnel et activiste). « Je discutais avec des gens du quartier et je leur disais, oui, ça a des inconvénients, mais il y a des avantages… Mais pour eux autres, c’est que ça les poussait hors de leur territoire parce que ça devenait inabordable. On ne pense pas à ça, mais c’est vrai pareil. » (Marie, gentrifieuse).

Structure tectonique ou tensions sociales ?

Mais même si les résidants traditionnels du secteur ont manifesté une certaine ouverture à la mixité sociale, ils ont critiqué à quelques reprises le manque d’intégration sociale de la nouvelle population. Les nouveaux résidants seraient invisibles dans l’espace public et peu intéressés à la vie culturelle et sociale du quartier. Or, les résidants traditionnels considèrent qu’une caractéristique importante du quartier est son esprit communautaire qui s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui, même si certains pensent que cet esprit s’est quelque peu dégradé ces dernières années. Certains semblent craindre que cet équilibre de support mutuel dont font mention Newman et Wyly (2006) ne se fragilise. « Les gens qui habitent sur le bord du canal de Lachine, ils nous tournent le dos, physiquement déjà pis le reste aussi. Ils viennent des fois, c’est l’fun, mais c’est pas ça, c’est pas leur vie. » (Alice, gentrifieuse et bénévole). « Peut-être, dans le fond, que je les rencontre à tous les jours pis que je les reconnais pas. Mais en même temps, j’ai quand même l’impression qu’ils viennent pas se mélanger aux autres, aux gens de la rue. » (Simon, résidant traditionnel). « Il n’y a pas de conflits parce qu’on ne se rencontre jamais » (Alice, gentrifieuse et bénévole). Pas de conflits donc, mais des tensions basées sur des modes de vie et des intérêts divergents.

En concluant sur ces entretiens, on peut noter que les nouveaux résidants semblent s’être approprié le parc qui constitue une caractéristique positive de leur milieu de vie. Les résidants traditionnels du secteur, de leur côté, ont été témoins de transformations physiques et sociales de leur environnement résidentiel. Même s’ils fréquentent toujours le parc, leur sentiment d’appartenance semble se diluer à l’ombre des nouveaux développements le long du canal.

Conclusion

Depuis la revitalisation du parc du Canal-de-Lachine, de nombreux investisseurs privés ont investi dans la conversion de la friche industrielle en secteur résidentiel luxueux, attirant une nouvelle population au mode de vie différent. Les résidants traditionnels du secteur sont témoins de transformations physiques et sociales de leur milieu de vie. Les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui montrent que ces transformations ont un impact sur le territoire quotidien des résidants enquêtés. Le parc du Canal-de-Lachine est considéré comme un avantage du quartier chez les gentrifieurs, mais les résidants traditionnels du secteur ne s’y sentent pas à leur place même s’ils le fréquentent assez régulièrement. Ils sentent la barrière psychologique que les nouveaux développements immobiliers ont créée. Cette perception semble renforcée par le fait que « l’autre », le gentrifieur, ne semble pas se mêler à la population locale, comme s’il ne faisait aucun effort pour faire partie de la communauté. Il semble invisible, sauf dans le parc. Il n’y aurait pas de conflits apparents, ce qui nous ramène à l’image des plaques tectoniques de Robson et Butler (2001, cités par Slater, 2005). Mais cette tranquillité apparente cache peut-être des conflits sous-jacents qui ne cherchent qu’à s’exprimer.

Les espaces publics, en tant qu’extension du logement, font partie du territoire du chez-soi (Rapoport, 1985). L’arrivée d’une nouvelle population au mode de vie différent, qui s’approprie les espaces publics, a un impact sur le quotidien des résidants traditionnels du secteur. Ces résidants peuvent ressentir une insatisfaction en ce qui a trait aux modes de cohabitation et aux nouvelles règles dans les espaces publics. C’est avec beaucoup de prudence que nous avançons que les données d’enquête indiquent, à ce jour, qu’il semble y avoir (re)définition du territoire du chez-soi chez les résidants traditionnels qui excluent le parc du Canal-de-Lachine. Mais de nombreux entretiens sont encore à prévoir avant de pouvoir tirer de véritables conclusions sur cette question.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier du Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). L’auteure tient à remercier les étudiants qui ont participé à la collecte de données dont Félix Gravel et Sara Cameron, respectivement étudiant à la maîtrise et au doctorat des programmes conjoints en études urbaines de l’INRS-UQAM. L’auteure tient également à remercier les deux évaluateurs anonymes pour leurs commentaires judicieux.

-

[2]

Voir par exemple les différents travaux présentés dans Bidou et coll. (2003).

-

[3]

En 2004, des individus avaient fait couler beaucoup d’encre à Montréal suite à la pose de fausses bombes sur des chantiers de construction de condos à Hochelaga-Maisonneuve, un quartier ouvrier (voir Myles, 2004).

-

[4]

Voir Atkinson et Wyly (2009) pour une revue assez complète.

-

[5]

Plusieurs résidants ont manifesté cette inquiétude lors d’une consultation publique organisée au printemps 2004 par le Centre d’écologie urbaine sur la révision du plan d’urbanisme de la ville.

-

[6]

Pour des raisons de sécurité, les cyclistes et patineurs n’ont pas été approchés. L’intensité des déplacements piétonniers n’a pas permis aux enquêteurs de se déplacer vers des usagers en arrêt. Une deuxième série de questionnaires est prévue pour le printemps 2010.

-

[7]

Une exception est faite pour les gentrifieurs, afin d’avoir le point de vue de plusieurs résidants des nouveaux développements résidentiels le long du canal.

Références bibliographiques

- ATKINSON, Rowland. 2008. « Introduction : misunderstood saviour or vengeful wrecker ? The many meanings and problems of gentrification ». Urban Studies, 40, 12 : 2343-2350.

- ATKINSON, Rowland et Maryann WULFF. 2009. « Gentrification and displacement : a review of approaches and findings in the literature ». AHURI Prositioning Paper no 15. Melbourne, AHURI.

- BASSAND, Michel et coll. 2001. Vivre et créer l’espace public. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes.

- BÉLANGER, Hélène. 2008. « Are revitalizing actions with respect to public spaces contributing to the gentrification process ? Some preliminary results on the socioresidential dynamic of three cities ». Paper presented at Shrinking Cities, Sprawling Suburbs, Changing Countrysides. European network for Housing Research International Conference. Dublin 6-9 juillet 2008.

- BIDOU, Catherine (dir.). 2003. Retours en ville : des processus de « gentrification » urbaine aux politiques de « revitalisation » des centres, Paris, Descartes.

- BOURDIN, Alain. 2008. « Gentrification : un “concept” à déconstruire ». Espaces et sociétés, 1-2, 132 : 23-37.

- BROWN, Laurence A., et Eric G. MOORE. 1970. « The Intra-Urban Migration Process : a Perspective ». Geografiska Annaler, 52, B : 1-13.

- CHAUMARD, David, 2001, « L’espace public, scène et mise en scène » dans Jean-Yves TOUSSAINT et Monique ZIMMERMAN (dir.). User, programmer et fabriquer l’espace public. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes.

- DANSEREAU, Francine et Daniel L’ÉCUYER. 1987. Réanimation, reconquête, reconversion. Revue de la littérature et bibliographie sélective annotée. INRS-Urbanisation, RR10.

- DEVERTEUIL, Geoffrey. 2004. « The changing landscape of Southwest Montréal : a visual account ». The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 48, 1 : 76-82.

- DIELEMAN, Frans M. 2001. « Modelling residential mobility ; a review of recent trends in research ». Journal of Housing and the Built Environment, 16 : 249-265.

- FRANK, Karen A. Et Quentin STEVENS. 2007. Loose space : possibility and diversity in urban life. New York, Routledge.

- FREEMAN, Lance. 2005. « Displacement or Succession ? Residential Mobility in Gentrifying Neighborhoods ». Urban Affairs Review, 40, 4 : 463-491.

- GHORRA-GOBIN, Cynthia. (éd.) 2001. Réinventer le sens de la ville : les espaces publics à l’heure globale. Paris, L’Harmattan.

- GLASS, Ruth. 1989. Clichés of Urban Doom and Other Essays. Oxford & New York, Basil Blackwell.

- HABERMAS, Jürgen. 1992. L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris, Payot.

- LEES, Loretta. 2008. « Gentrification and Social Mixing : Towards an Inclusive Urban Renaissance ? ». Urban Studies, 45, 12 : 2449-2470.

- LEY, David. 1996. « The New Middle Class in Canadian Central Cities » dans John CAUFIELD et Linda PEAKE (dir.) City Lives and City Forms : Critical Research and Canadian Urbanism. Toronto & Buffalo & London, University of Toronto Press, 15-32.

- LOFLAND, Lyn H. 1998. The Public Realm : Exploring the City’s Quintessential Social Territory. Hawthorne NY, deGruyter.

- LONDON, Bruce et John PALEN. éd. 1984. Gentrification, Displacement and Neighbourhood Revitalization. Albany, State University of New York Press.

- MADANIPOUR, Ali. 2003. Public and private spaces of the city. London et New York, Routledge.

- MORIN, Richard, et coll. 2008. « Conflits d’appropriation d’espaces urbains centraux : prendre en compte les modes de relation des groupes d’acteurs ». Nouvelles pratiques sociales, 20, 2 : 142-157.

- MYLES, Brian. 2004. « Six fausses bombes anti-condo. Des agitateurs visent des chantiers dans Hochelaga-Maisonneuve et le Centre-Sud ». Le Devoir, 6 janvier 2004.

- NEWMAN, Kathe et Elvin K. WYLY. 2006. « The Right to Stay Put, Revisited : Gentrification and Resistance to Displacement in New York City ». Urban Studies, 43, 1 : 23-57.

- PARK CANADA. 2007. Lachine Canal National Historic Site of Canada. <http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/canallachine/natcul/index_E.asp>. Page consultée le 15 juin 2009.

- PODMORE, Julie. 1998. « (Re)Reading the ’Loft Living’ Habitus in Montréal’s Inner City ». International Journal of Urban and Regional Research, 22, 2 : 283-302.

- POITRAS, Claire. 2009. « Designing sustainability for whom ? Recent housing developments in Southwest Montréal ». Local Environment, 14, 6 : 515-528.

- PORCHANSKY, Harold M. 1978. « The City and Self-Identity ». Environment and Behavior, 10, 2 : 147-169.

- RAPOPORT, Amos. 1985. « Thinking about Home Environments » dans Irving ALTMAN et Carol M. WERNER (dir.), Home Environments. New York, Plenum Press.

- ROCHEFORT, Michel. 1991. « Métropoles et fragmentation des espaces » dans DRIANT, J.-C. (coord.). Habitat et ville : l’avenir en jeu. Paris, L’Harmattan.

- ROSE, Damaris. 2004. « Discourses and experiences of social mix in gentrifying neighbourhoods : a Montreal case study ». Canadian Journal of Urban Research, 13, 2 : 278-316.

- ROSE, Damaris. 1984. « Rethinking gentrification : beyond the uneven development of marxist urban theory ». Environment and Planning D : Society and Space, 2, 1 : 47-74.

- ROSSI, Peter, H. 1980. Why Families Move, 2nd edition. Berverly Hills & London, Sage Publications.

- SCHALLER, Suzan et Gabriella MODAN. 2005. « Contesting Public Space and Citizenship. Implications for Neighborhood Business Improvement Districts ». Journal of Planning Education and Research, 24, 6 : 394-407.

- SLATER, Tom. 2005. « Gentrification in Canadian cities : from social mix to ’social tectonic’ » dans Roland ATKINSON et Gary BRIDGE (dir.). 2005. Gentrification in a Global Context. The new urban colonialism. New York, Routledge : 39-56.

- SMITH, Neil. 1996. The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City. London & New York, Routledge.

- TAYLOR, Ralph B. et Sidney BROWER. 1985. « Home and Near-Home Territories ». dans ALTMAN, Irving et Carol M. WERNER (dir.), Home Environments. New York, Plenum Press.

- VILLE DE MONTRÉAL. 2007. Profil socio-économique. <http://ville.montreal.qc.ca>. Page consultée en juin 2009.

- VLEZ, Vincent. 2004. « Espaces publics et mise en scène de la ville touristique », dans Vincent BERDOULAY et coll. 2004. L’espace public à l’épreuve. Régression & émergences. Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.

- ZUKIN, Sharon. 1995. The Cultures of Cities, Cambridge, MA. Blackwell.

Liste des figures

Figure 1

Site à l’étude