Résumés

Résumé

Cet article se penche sur la violence policière en contexte de « pluralisme violent » tel que défini par Arias et Goldstein (2010), dans une perspective féministe et intersectionnelle. Les résultats s’appuient sur des données qualitatives obtenues lors d’entrevues, de groupes de discussions et d’observations participantes dans le cadre de deux recherches de terrain menées dans treize favelas de la ville de Rio de Janeiro au Brésil auprès de quarante résidentes en 2016 et 2018. L’article développe deux arguments principaux. Premièrement, malgré l’invisibilisation des expériences des femmes afrodescendantes, celles-ci ne sont pas épargnées par la violence policière qui repose sur les rapports sociaux de classe, de race, de genre et de spatialité. Deuxièmement, considérant la récurrence des incursions violentes de la police, les femmes afrodescendantes doivent assumer une charge de travail supplémentaire, principalement en ce qui a trait au travail du care, qui continue d’être socialement dévolu aux femmes. Se protéger de la violence policière au quotidien s’articule ainsi fortement à une forme de care préventive (ou « dirty care ») qui alourdit et complexifie considérablement la vie quotidienne. Cet article propose de concevoir la violence policière comme un élément fondamental de la violence urbaine dans les favelas, elle-même reliée au contexte plus large de pluralisme violent qui caractérise nombre de « démocraties » en Amérique latine. Ainsi, l’éclairage féministe porté sur la violence policière a aussi pour ambition de contribuer à une compréhension du pluralisme violent qui prenne en considération la continuité des violences raciales et les rapports sociaux de genre.

Mots-clés :

- violence policière,

- pluralisme violent,

- femmes,

- favelas,

- Brésil

Abstract

This article examines police violence in the context of “violent pluralism” as defined by Arias and Goldstein (2010), from a feminist and intersectional perspective. The findings are based on two field studies conducted in 2016 and 2018 with 40 women residents of 13 favelas in the city of Rio de Janeiro, Brazil. Based on qualitative data obtained through interviews, focus groups and participatory observations, two main arguments are formulated. First, despite the invisibility of Afrodescendent women's experiences, they are not spared from police violence, which is rooted in social relations of class, race, gender and spatiality. Second, given the recurrence of violent police incursions, women find themselves with an additional workload, particularly in the area of care work, which continues to be socially devolved to women. Protecting oneself from police violence on a daily basis is therefore strongly linked to a form of preventive care (or « dirty care ») that makes daily life significantly more difficult and complex. In the end, this article proposes to conceive police violence as a fundamental part of urban violence in the favelas, which is itself linked to the broader context of violent pluralism that characterizes many “democracies” in Latin America. Thus, the feminist perspective on police violence also aims to contribute to an understanding of violent pluralism that takes into account the continuity of racial violence and gender relations.

Keywords:

- police violence,

- violent pluralism,

- women,

- favelas,

- Brazil

Corps de l’article

Cet article s’intéresse à l’expérience de la violence policière vécue par les femmes résidentes des favelas de Rio de Janeiro, en particulier dans les favelas de la zone nord et sud, où la violence a été plus intense ou soutenue dans le cadre de l’organisation des méga-événements sportifs. En effet, de nombreuses opérations policières ont eu de lourdes conséquences dans plusieurs de ces communautés. S’il est vrai que ces opérations, principalement celles entreprises dans le cadre du programme de pacification des favelas, ont brièvement, dans certains cas, diminué le bilan général des morts violentes dans les favelas touchées (Cano, Borges et Ribeiro, 2012), peu d’études s’intéressent aux divers impacts sur les femmes de la violence policière exacerbée dans les favelas, entre autres formes de violences armées dans ces quartiers de la ville.

À cet effet, deux approches peuvent être repérées dans la littérature scientifique sur la violence policière à Rio de Janeiro et les femmes. En premier lieu, celle produite dans la dernière décennie est principalement constituée d’analyses sur les impacts du programme de pacification des favelas (avec les unités de police pacificatrice – UPP) sans que soit adoptée ni une perspective féministe ni une perspective intersectionnelle. Cela donne l’illusion que la violence policière est vécue de la même manière par les hommes et les femmes, par les personnes afrodescendantes et blanches[1], par les personnes les plus aisées et les plus pauvres. En second lieu, on retrouve quelques analyses de la lutte des mères contre la violence policière, mais, encore une fois, très peu de ces études adoptent une perspective féministe ou intersectionnelle. Par conséquent, bien que ces analyses soient intéressantes, elles n’éclairent que de manière limitée la relation entre les femmes et la violence policière.

Certes, les victimes d’homicide par arme à feu sont généralement des hommes, puisqu’ils représentent la grande majorité des acteurs armés dans les favelas, que ce soit parmi la police, mais aussi possiblement parmi les membres des milices et les trafiquants de drogue. Cependant, la violence ne se limite ni aux armes à feu ni aux acteurs armés, et ceci est particulièrement mis en évidence lorsque l’on interroge à ce sujet les femmes résidentes (Moura, 2008). Comme l’ont souligné entre autres Adorno (2005), Huggins (1991) et Vidal (2016), l’État brésilien n’a jamais complètement réussi à « monopoliser la violence légitime » sur son territoire, s’appuyant plutôt historiquement sur des groupes violents reliés à divers degrés à l’État, comme les escadrons de la mort, les milices et même, dans certains cas, les factions du trafic de drogue. Les favelas se retrouvent au centre de ce « pluralisme violent » (Arias et Goldstein, 2010) qui marque les limites de la démocratie brésilienne (Zaluar, 2007). Comme l’expliquent Arias et Goldstein (2010 : 5) :

What the notion of violent pluralism offers is a way to think about violence in Latin American society as not merely concentrated in the state or in "deviant" groups and individuals who contravene otherwise accepted norms of comportment in a consensual democratic society. Instead of viewing violence as indicative of democratic failure, we can, from a violently plural perspective, understand violence as critical to the foundation of Latin American democracies, the maintenance of democratic states, and the political behavior of democratic citizens.

Cela dit, aucune étude ne propose d’appréhender cette réalité en prenant en considération les rapports sociaux de genre en plus de ceux, plus couramment discutés, de classe, de race et de spatialité.

L’argument développé dans cet article s’appuie donc sur la double nécessité (1) d’analyser la violence policière à la lumière du pluralisme violent qui marque le Brésil et (2) d’intégrer une analyse féministe et intersectionnelle de cette violence, sans quoi une partie de ses modes de reproduction et de ses effets reste occultée. Plus spécifiquement, cette grille théorique permet de mettre en évidence l’incapacité de l’État à protéger une partie de sa population et, plus spécifiquement, celle qui se trouve au bas des différentes hiérarchies sociales produites par les divers rapports sociaux. D’ailleurs, on retrouve dans les favelas, jusqu’à aujourd’hui, une majorité de personnes afrodescendantes et à faible revenu (Telles, 1992). Ainsi, l’intersectionnalité permet d’aller au-delà des formes les plus visibles de la violence, telles que l’homicide qui touche surtout les hommes afrodescendants, pour montrer que les formes et les effets du pluralisme violent, dans lequel s’inscrit la violence policière, touchent aussi les femmes afrodescendantes et affectent leur travail quotidien de care, provoquant l’adoption d’une éthique de « dirty care » (Dorlin, 2017) qui s’éloigne du travail compassionnel et qui vulnérabilise davantage ces femmes.

Cet article s’intéresse donc au rôle de la violence policière dans la formation et le maintien des États modernes, plus spécifiquement au Brésil, pour ensuite porter attention à la réalité des femmes afrodescendantes. Ces résultats s’appuient sur deux recherches de terrain effectuées en 2016 et en 2018 dans treize favelas de la zone nord et sud de Rio de Janeiro[2]. Trois méthodes de collecte de données distinctes ont été utilisées : huit entrevues non structurées, deux groupes de discussion réunissant 28 résidentes et des observations participantes (avec les participantes aux entrevues et aux groupes de discussions, en plus de quatre autres femmes). Presque toutes les femmes rencontrées étaient afrodescendantes. L’échantillonnage des participantes est non probabiliste, car l’objectif n’est pas de mesurer quantitativement la violence policière, mais d’en saisir la logique et les mécanismes. Le recrutement a été effectué selon la méthode de la « boule de neige » en commençant par des membres d’ONG, et il était toujours mentionné que la recherche avait pour objectif d’en apprendre davantage sur les femmes et la violence policière. À l’époque où la recherche a été menée, le programme de pacification qui devait initialement combiner politique sociale (volet d’investissements communautaires communément appelé « UPP social ») et politique de sécurité publique (Cano, Borges et Ribeiro, 2012) battait de l’aile. Dans de nombreux cas, les femmes rencontrées étaient exaspérées de constater une nouvelle augmentation des opérations policières et des affrontements avec les trafiquants. Dans le cadre de cet article, seule une partie des résultats de recherche est exposée. Les résultats présentés ont été choisis pour leur grande récurrence dans les entrevues, les groupes de discussions et les observations participantes.

L’État, la police militaire et la violence dans les favelas

Dans une perspective wébérienne, la police représente le bras armé de l’État, l’un des moyens légitimes par lequel l’État assure le maintien du monopole de la violence physique sur son territoire, élément central de son existence. Légitimité et légalité sont intimement liées, car les acteurs autorisés à faire usage de la violence, comme la police, doivent le faire dans les limites établies (lois et règlements) pour assurer la souveraineté et l’unité étatiques (Weber, 1946). Norbert Elias (2000 [1939]) s’est inspiré de l’analyse de Weber pour expliquer le processus de « civilisation » au sein des États : il nécessite que le monopole de la violence physique passe aux mains d’autorités centrales, une étape cruciale dans le passage d’une violence entre individus à une violence centralisée et, plus généralement, dans la pacification des coutumes.

Nous retrouvons une réflexion similaire chez Charles Tilly (2000) lorsqu’il affirme que la police a été essentielle à la pacification des États européens en formation. À son avis, l’État pratique le « racket », comme le fait le crime organisé, parce qu’il produit « à la fois le danger et la défense payante contre celui-ci » (Tilly, 2000 : 99). Ainsi, la formation de l’État suit le même parcours que le crime organisé en ce sens qu’il tente — par des moyens violents et par la guerre — d’asseoir son contrôle sur un territoire donné (assurer son monopole), sur les gens qui s’y trouvent et sur les ressources qui y sont dans le but de s’enrichir. Pour V. Spike Peterson (1992 : 51), qui reprend cette idée, il est incontestable que cette forme de « protection » est en fait source d’insécurité, car elle reproduit des systèmes de dépendance (protecteur-protégé) qui maintiennent les hiérarchies sociales, dont celle de genre.

Selon Michel Foucault (1975 : 250), la police a une fonction disciplinaire, en plus d’être un « instrument pour le contrôle politique de complots, des mouvements d’opposition ou des révoltes ». Perçue comme un pouvoir diffus, la discipline n’est absolument pas restreinte à l’État, mais doit plutôt être comprise comme l’assujettissement constant du corps, lui imposant sans cesse « un rapport de docilité-utilité » (Foucault, 1975 : 161). Nombre d’autrices brésiliennes et d’auteurs brésiliens (Berenguer, 2014 ; Serra et Rodrigues, 2014 ; Vargas, 2013 ; Zaccone, 2015) optent pour cette conception disciplinaire de la police et de l’usage de la violence, même si elle coexiste évidemment avec un courant plus wébérien, car elle est plus opérationnelle dans un contexte où l’État brésilien n’est pas parvenu à avoir le monopole légitime effectif de la violence sur son territoire (Adorno, 2005 ; Vidal, 2016).

Dans cette optique, plusieurs recherches se sont concentrées sur l’émergence du trafic de drogue dans les favelas et sur l’important rôle qu’a joué l’État dans l’apparition de pouvoirs souvent qualifiés de « parallèles » (Arias, 2005). Ce n’est ainsi pas l’absence de l’État qui a déclenché le développement de ces pouvoirs, mais plutôt un désintérêt de la part de l’État en même temps qu’une complicité entre les deux. C’est notamment ce que démontrent plusieurs travaux abordant l’enjeu du clientélisme dans les favelas (Gay, 1990 ; Leeds, 1996) et de la corruption policière (Adorno, 2005 ; Garmany, 2014 ; Misse, Grillo et Neri, 2015).

À la présence dysfonctionnelle de l’État dans les favelas et à la corruption policière s’ajoutent les pratiques de disparition forcée, héritées de l’époque dictatoriale et toujours en vigueur jusqu’à aujourd’hui (Leeds, 2007). Nombre de ces groupes d’extermination, qui portent aujourd’hui le nom de milícias (milices), sont composés de policiers cagoulés qui enlèvent, torturent et assassinent les individus dont ils n’arrivent pas à se saisir lorsqu’ils sont en uniforme (Cano et Duarte, 2014). Aujourd’hui, la présence croissante de milícias dans les favelas de Rio de Janeiro (surtout dans la zone ouest), qui opèrent sous le mode mafieux d’une « sécurité » obligatoire et payante (racket), s’apparente à un « vigilantisme » extrêmement violent, dont les pratiques cruelles sont redoutées par la population locale (Cano et Duarte, 2014 : 323). Les favelas, soustraites à la « protection » de l’État, sont ainsi le lieu où différents groupes armés s’affrontent ou s’organisent (trafiquant-es, police et milices) pour la domination territoriale (Silva, 2015 : 140).

Face à ce phénomène, les expressions pour décrire la violence commise dans les favelas se multiplient : Loïc Wacquant (2008 : 62) parle de dictature sur les pauvres ; Vargas (2013) de violences génocidaires contre la diaspora africaine, voire d’une « géographie de la mort » (Vargas et Alves, 2010) ; et Orlando Zaccone (2015) évoque l’extermination de ceux qui sont considérés comme « indignes de vivre ». Ces auteurs mettent ainsi en évidence le fait que les favelas sont des zones de non-droit, où l’État élimine et brutalise les éléments considérés « indésirables » de la population, fabriquant et reproduisant ainsi la marginalité sociale (Das et Poole, 2004 ; Leite, 2015).

Au début des années 1960, Frantz Fanon (2002 [1961] : 44-45) soulignait déjà l’importance de la police pour le contrôle colonial, montrant que le « monde colonial » était manichéiste, car fondé sur la séparation entre « colons » et « indigènes », ces derniers (et leurs territoires) étant considérés comme la quintessence du mal et de la bestialité. La police était alors responsable de limiter physiquement l’espace du colonisé (Fanon, 2002 [1961] : 41). Aux yeux de Mathieu Rigouste (2012 : 41), cette « cartographie du pouvoir policier, reproduisant certains axiomes de la pacification coloniale », a été importée à l’intérieur même des anciennes métropoles coloniales (faisant, dans son cas, référence à la France).

Bien que plusieurs corps policiers se côtoient au Brésil, la violence policière dont il est ici question est principalement le fait de la police militaire, responsable du maintien de l’ordre. Dès sa création au tournant du XIXe siècle, la police brutalise et criminalise les personnes afrodescendantes (Holloway, 1993 : 289 ; Campos, 2005). Au XXe siècle, cette police joue encore un rôle important dans la répression de ces dernières, que ce soit dans les favelas, les cortiços[3] ou les quilombos[4]. Ainsi, celle-ci est appelée à intervenir lors des « remoções » (suppressions de favelas), de l’application de mesures hygiénistes, de la création des « parcs prolétaires », de l’imposition de la doctrine de sécurité nationale et du combat contre la criminalité (Amoroso, Brum et Gonçalves, 2014). À partir des années 1950 et pendant la dictature (1964 à 1985), les disparitions forcées et la torture se multiplient dans l’ensemble du pays. La police est alors chargée de débusquer tout ennemi de la dictature, dont plusieurs auraient trouvé refuge dans les favelas, ce qui donne lieu à une exacerbation de la violence policière dans ces quartiers (Fischer, 2014). Sous la dictature, les diverses polices militaires du pays sont centralisées au niveau fédéral et intégrées aux forces armées nationales, alors qu’elles étaient jusqu’alors la responsabilité des États (Peralva, 1998 ; Pinheiro, 1982). Malgré le fait que la dictature prenne officiellement fin en 1985 et qu’une nouvelle constitution civile soit adoptée en 1988, la police militaire, chargée du maintien de l’ordre, n’est pas démilitarisée : c’est toujours un organe militaire qui s’occupe de traquer « l’ennemi intérieur », et ce, même si le contrôle de la police est retourné sous l’égide des États, et même si celle-ci existe en parallèle à une police civile responsable des enquêtes criminelles (Peralva, 1998). Toutefois, ces pratiques ne serviront plus à combattre la guérilla d’extrême gauche (pratiquement inexistante avant la dictature), mais bien à mener la guerre contre une autre forme d’organisation clandestine en pleine émergence dans les années 1980 : les factions du trafic de drogue qui se consolident dans les favelas (Peralva, 1998 : 8).

Ainsi, les jeunes afrodescendants continuent d’être la cible principale des violences meurtrières de la police dans les favelas, car ils sont associés à la criminalité liée au trafic de drogue (Vargas, 2013). Malgré le fait que le Brésil soit célébré comme une « démocratie raciale », c’est-à-dire un État où les relations raciales seraient harmonieuses, les statistiques officielles montrent plutôt que les personnes afrodescendantes ont un moins bon accès aux universités et aux emplois valorisés (Bonetti, 2011), qu’elles représentent 63,6 % de la population carcérale (INFOPEN, 2017) et qu’elles sont surreprésentées dans les victimes d’homicides violents, incluant ceux perpétrés par la police, pour ne nommer que ces exemples (Vargas, 2013).

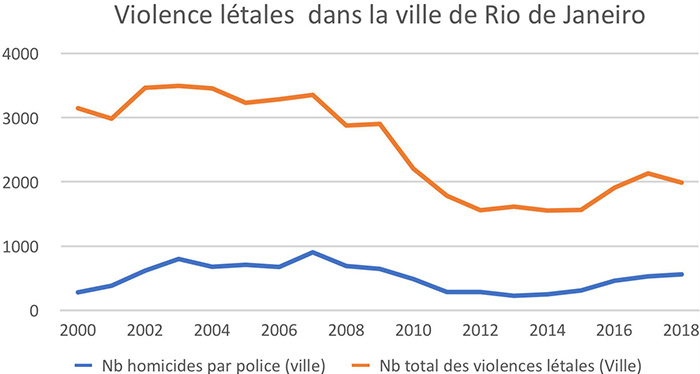

Selon les chiffres de l’Institut de sécurité publique de Rio de Janeiro (2019), dans les dernières années, 512 personnes en moyenne ont été assassinées par la police annuellement, et ce, seulement dans la ville de Rio de Janeiro. Au total, la police est responsable en 2018 de 23 % du nombre total des violences ayant causé la mort. Selon les chiffres d’Amnesty International (2015), entre 2010 et 2013, 79 % de ces victimes étaient des personnes afrodescendantes et 75 % avaient moins de 29 ans — et ces chiffres ne prennent pas en compte les homicides commis par des membres de la police qui ne sont pas en service ou qui agissent à l’intérieur de milícias (Cano et Duarte, 2014).

Tableau 1

Violence policière, femmes et intersectionnalité

Puisque les femmes ne représentent qu’un faible pourcentage des personnes participant au trafic de drogues (et des membres des corps de police intervenant dans les favelas[6]) et des victimes d’homicides par arme à feu, leur expérience de la « guerre contre le trafic de drogues » est constamment occultée. Ainsi, pour Polly Wilding (2010), la violence urbaine dans les favelas est réduite aux « hommes et à leurs fusils », alors qu’elle dépasse en réalité les rivalités entre hommes et la violence par arme à feu, notamment parce que ses impacts s’inscrivent sur un continuum qui traverse les sphères publique et privée (Pearce, 2006).

Peu d’écrits autres que des textes strictement militants, que ce soit au Brésil ou ailleurs, ont intégré une analyse genrée et raciale de la violence policière. Notons toutefois, au nord du continent, les travaux d’Andrea J. Ritchie (2017), de Robyn Maynard (2017) et d’Alice Goffman (2014), qui démontrent que les femmes sont elles aussi brutalisées par la police, alors que le poids des stéréotypes continue à créer l’illusion que les femmes bénéficient d’un traitement paternaliste et courtois, et qu’elles sont à l’abri des « bavures » (Cardi et Pruvost, 2012 : 20-21). Non seulement les policiers (le masculin est ici important) ne sont pas « courtois » envers les femmes de couleur, mais ils sont aussi particulièrement désobligeants et cruels à leur égard. S’il est vrai que l’on ne peut ignorer les formes de violences policières qui touchent aussi les femmes blanches, la perspective intersectionnelle qui analyse la dynamique des différents rapports de pouvoir (Collins et Bilge, 2016 ; Akotirene, 2019), tels ceux fondés sur la classe, la race et le genre, nous éclaire sur leur rôle dans les formes que prend la violence policière, ainsi que dans ses effets. Les expériences de violences policières des résidentes de favelas sont donc spécifiques à leurs positions dans les rapports sociaux de classe (elles appartiennent généralement aux classes économiques les moins favorisées et ont donc moins de ressources pour faire face à ces violences), de race (puisque les personnes afrodescendantes risquent davantage d’être la cible d’interventions policières violentes à Rio de Janeiro), de genre (puisque les types de violences vécues sont différents pour les hommes et les femmes), ainsi que d’espace (bien que cet aspect est souvent négligé dans les analyses intersectionnelles). À cet effet, la violence policière rapportée dans la présente analyse n’est pas particulière aux Afro-Brésiliennes, mais bien aux Afrodescendantes qui résident dans une favela, c’est-à-dire qui habitent un espace spécifique dans la ville dont la « gestion » de l’État est marquée par la continuité des relations coloniales. Dans cette optique, si le présent article ne s’intéresse qu’à l’expérience des Afrodescendantes résidentes de favelas, ce n’est pas parce qu’elles sont les seules à vivre de la violence policière, mais bien parce que cela permet de montrer que leur relation avec l’État est surdéterminée par une expérience de mépris qui s’exprime à travers des formes spécifiques de violence policière. Et c’est bien là toute la force de l’analyse intersectionnelle, puisqu’elle permet de mettre en lumière les stéréotypes de classe, de race, de genre et de spatialité à partir desquels l’État et la police décident quelles sont les femmes dignes d’être « protégées » et celles qui représentent une menace (Dorlin, 2017 : 146). Évidemment, ces expériences sont toutefois loin d’être fixes et homogènes. Bien que la spatialité urbaine soit cruciale pour appréhender les formes de violences policières vécues dans les favelas ainsi que leurs effets, ces dernières varient en fonction de la favela (ainsi que la zone de la ville où elle se trouve) et du temps (des périodes sont plus critiques que d’autres).

Les formes de la violence policière à l’intersection des rapports sociaux

La police vient ici en maître de la ferme [fazenda]. Ils imposent l’ordre et la discipline aux plus pauvres, aux plus noirs [pretos] ; aux esclaves. Je ressens beaucoup ça. Je crois que seuls leurs noms et leurs vêtements ont changé, parce que les favelas continuent d’être les cortiços d’il y a un siècle

Maria, entrevue, Maré, 2016

L’État brésilien, à travers la violence policière, intervient dans les favelas comme si l’ensemble des personnes y résidant étaient des criminelles (trafiquant-es de drogue, principalement) ou de connivence avec celles-ci ; c’est ce que l’on appelle la criminalisation des favelas (Campos, 2005 ; Leite, 2015). En ce sens, il est communément assumé que les femmes feront tout pour défendre les trafiquants, qui sont leurs fils, leur mari, leur frère, etc. Cette perception justifie bien souvent les interrogatoires répétés, les menaces, les sanctions, voire l’emprisonnement des femmes, parce qu’elles sont soupçonnées d’entretenir des relations avec des suspects, que cela soit effectivement le cas ou non :

J’ai une cousine dont le mari était impliqué [dans le trafic de drogue]. Elle a déjà été emprisonnée pour cette raison sans être elle-même impliquée. Elle avait une relation avec une personne qui était impliquée et donc les policiers la menaçaient. Ils apportaient des éléments incriminants dans sa maison. Et cette menace psychologique était tout le temps présente. Les policiers venaient [chez elle] sous prétexte qu’ils cherchaient à saisir des drogues […] et, à l’époque, ils l’ont menacée et lui demandaient sans cesse des informations sur son mari

Maria, entrevue, Maré, 2016

Selon les témoignages recueillis, les résidentes des favelas ne sont pas perçues comme une menace par les policiers au même titre que les hommes, mais elles sont tout de même source de suspicion, puisque les policiers agissent envers elles comme si elles étaient manipulées par les trafiquants, voire obligées de prendre part à des activités illicites ou, à tout le moins, d’en être complices : « Généralement, quand une femme a une quelconque implication dans le crime, cette implication est directement liée au crime de son partenaire et ce n’est pas une chose totalement à elle et indépendante » (Groupe de discussion, Rocinha, 2016). Puisque la police a tendance à identifier les hommes afrodescendants comme des trafiquants et, donc, comme la source première de menace dans les favelas, les femmes afrodescendantes sont, en contrepartie, perçues comme les victimes de ces « hommes violents » et, donc, dépourvues de toute agentivité :

Ils nous attaquent moralement en nous disant : « tu es une femme de trafiquant ». Mais ils savent qu’ils ne peuvent pas nous tirer dessus et dire « c’était un acte de résistance [auto de resistência] », parce que tu n’es pas une menace pour eux. Tu ne traînes pas un fusil. Quatre, cinq, dix hommes armés contre une femme, ça ne se justifie pas

Fernanda, entrevue, Complexo do Alemão, 2016

Pour les femmes rencontrées, il s’agit donc d’un paradoxe auquel il n’existe à peu près pas d’issues en contexte de pluralisme violent. Les femmes n’ont pratiquement aucun recours institutionnel efficace pour se protéger de la violence policière et la dénoncer, car cette violence survient en fait dans un contexte plus large où l’État se pose en complice des violations vécues par les femmes. Dans les favelas, plus spécifiquement, les formes de violence policière commise contre les femmes répondent à une méfiance généralisée envers les favelado-a (phénomène de criminalisation décrit plus haut), ainsi qu’à la prémisse raciste et sexiste selon laquelle ces dernières seraient à la fois les complices et les victimes de la violence des hommes de leur communauté. La violence policière s’appuie donc sur des stéréotypes situés au croisement des rapports sociaux de classe, de race, de genre et d’espace pour déterminer quelle forme de violence utiliser contre qui, et à quel endroit. Ainsi, comme l’expliquait Fernanda ci-dessus, s’il est mal vu de faire feu en direction d’une femme, même dans la favela, cela ne protège pas pour autant les femmes de certaines violences qui les touchent spécifiquement, comme les violences sexuelles et physiques généralement menées à l’abri des regards.

Plusieurs femmes rencontrées ont en effet affirmé que les policiers ne tirent que rarement en direction des femmes pendant des opérations dans les favelas (à l’exception des « balles perdues ») : « Les femmes ont l’avantage de réussir à mieux répondre aux attaques de la police, plus que les hommes. L’homme qui répond reçoit un coup de feu dans le visage » (Fernanda, entrevue, Complexo do Alemão, 2016). Elles ne sont cependant pas à l’abri d’autres types de violences policières et les résidentes rencontrées ont énuméré les nombreuses violences dont elles ont été témoins au fil des ans et, parfois, celles dont elles ont elles-mêmes été victimes. Quelques-unes ont mentionné avoir été battues par les policiers, ou avoir vu d’autres femmes être battues dans la rue ou leur foyer. L’une des femmes rencontrées a rapporté que « les femmes ont été violées par l’armée, par l’État. Elles étaient traitées comme des salopes [vagabundas] » (Sofia, entrevue, Maré, 2016) pendant les opérations menées dans le complexe de favelas de Maré, conjointement par la police militaire et les forces armées dans le cadre de l’organisation de la coupe du monde (2014). En outre, les répondantes ont été nombreuses à dénoncer les fouilles abusives et les violations de domicile par les policiers qui en profitent pour détruire des objets personnels, exiger des faveurs ou encore abuser sexuellement ces femmes (Maria, entrevue, Maré, 2016 ; Livia, entrevue, Complexo do Alemão, 2016). Force est de constater que, dans plusieurs cas, la violence policière transcende l’espace public pour s’immiscer dans l’espace privé et dans l’intimité de ces femmes, qui craignent donc beaucoup les abus d’autorité.

Les effets de la violence policière : le « dirty care »

Les résidentes rencontrées ont souvent évoqué le travail de care induit par la violence dans leur quartier, un travail qui repose largement sur leurs épaules au quotidien. Ce travail est particulièrement lourd dans ce contexte, puisqu’en plus d’assurer le travail domestique « plus traditionnel », les Afrodescendantes qui résident dans une favela doivent aussi : travailler activement à protéger leurs proches (surtout les membres plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées) ; soutenir émotionnellement les membres traumatisés de la famille ; assurer le soin des personnes blessées ; visiter les proches emprisonnés ; voir aux arrangements funéraires ; et chercher à obtenir justice quand l’État n’y veille pas (Rocha, 2012). Ainsi, le care demeure une lourde responsabilité pour ces femmes qui se trouvent déjà en contexte hostile :

Nous faisons des enfants avec les hommes, mais nous n’avons pas cette aide des hommes pour nous occuper des enfants, de leur santé, parce que ce sont les premiers à tomber. Ils pensent que leur souffrance est plus grande que la nôtre, mais nous sommes celles qui doivent rester, qui doivent se lever et aider les autres à se lever

Luísa, entrevue, Rio de Janeiro, 2016

Ce que ces témoignages mettent en évidence, c’est un ensemble d’impacts différenciés pour les femmes et les hommes qui correspondent à des normes sociales genrées :

Tu vois réellement qui souffre le plus dans toutes ces luttes de pouvoir : la femme. C’est elle qui est la mère de celui qui a été tué par la police. C’est la mère du policier qui a été tué par un trafiquant. […] C’est la femme de ce trafiquant qui a été tué ou qui a été emprisonné par la police. Qui souffre ? C’est important de le dire. Toutes les violations en lien avec les questions de sécurité publique se lient constamment aux femmes, parce que ce sont elles qui vont visiter ceux qui sont emprisonnés. Parfois, ce sont elles qui sont emprisonnées, parce qu’elles ont transporté des drogues pour leur mari qui sont parfois accros, mais qu’elles aiment

Lívia, entrevue, Complexo do Alemão, 2016

Cela est d’autant plus vrai pour les mères afrodescendantes, dont les fils sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violence policière. Comme le défend Elsa Dorlin (2017 : 175), parce que ce type de care est tributaire d’un contexte social qualifié de violent, « le souci des autres advient par et dans la violence et génère un positionnement éthique bien différent de la seule proximité affective, de l’amour, de l’attention compatissante, de la sollicitude affectueuse ou de l’abnégation dans les soins les plus éprouvants ». C’est ce qu’elle appelle le « dirty care » :

La violence endurée génère une posture cognitive et émotionnelle négative qui détermine les individu-es qui la subissent à être constamment à l’affût, à l’écoute du monde et des autres ; à vivre dans une « inquiétude radicale », épuisante, pour nier, minimiser, désamorcer, encaisser, amoindrir ou éviter la violence, pour se mettre à l’abri, pour se protéger, pour se défendre

Dorlin, 2017 : 175

Les mères rencontrées ont toutes émis des inquiétudes quant à la sécurité de leurs fils : elles sont conscientes qu’ils risquent beaucoup plus d’être ciblés par les policiers pendant des opérations en raison de leur identité afrodescendante (même lorsqu’ils sont enfants). La protection qu’elles fournissent est alors constante et multiforme, puisqu’il faut choisir les vêtements appropriés des hommes pour qu’ils n’attirent pas l’attention, décider du moment et des lieux qui favorisent des déplacements sûrs dans la rue, s’assurer qu’ils ont toujours sur eux les papiers qui prouvent qu’ils sont étudiants ou encore qu’ils ont un emploi (surtout à l’adolescence et à l’âge adulte) et veiller à ce qu’ils ne restent jamais seuls. S’il est évident que les mères ne peuvent pas garantir la sécurité permanente de leurs enfants, ces éléments reflètent bien ce que peut représenter comme travail le fait d’être « constamment à l’affût ».

La femme fait tout pour protéger la vie de ses enfants. L’homme, non. L’homme est craintif. Si l’homme doit fuir pour ne pas mourir, il le fait. Mais la femme ne peut pas, non. La femme reste. Elle reste pour protéger la vie de ses enfants, mais pas la sienne

Fernanda, entrevue, Complexo do Alemão, 2016

Qui plus est, cette protection est d’autant plus essentielle au quotidien que la menace n’est pas limitée à la violence policière. Les mères agissent également pour éviter que leurs garçons soient recrutés par les trafiquants ou qu’ils tombent dans la mire de milices. Lorsqu’un fils est abattu, que ce soit par la police ou par d’autres agents violents dans les favelas, les femmes ressentent une grande culpabilité : celle d’avoir échoué comme mère. Ce sentiment des mères afrodescendantes s’avère d’autant plus lourd dans un contexte social où cet « échec » (à éduquer et à protéger « avec succès » leurs enfants) est constamment associé à l’une des causes de l’augmentation de la violence dans la ville (Rocha, 2012 : 63).

De surcroît, cette responsabilité des femmes persiste après la perte d’un enfant ou d’un proche. Dans les favelas, ce sont majoritairement des femmes qui portent les luttes en justice contre les policiers responsables d’un homicide. Traditionnellement, ce sont des groupes de mères, presque toutes afrodescendantes, qui s’organisent et fournissent un soutien collectif à celles qui souhaitent poursuivre des actions en justice, organiser des manifestations et mettre sur pied des groupes de solidarité (Rocha, 2012), comme l’explique cette femme à la tête d’une organisation qui réunit des mères ayant perdu un enfant :

Notre organisation est caractérisée par trois éléments significatifs. Premièrement, la majorité des personnes ici sont des mères qui ont perdu leur fils. Évidemment, il y a des mères qui perdent une fille, je ne dis pas qu’il n’y en a pas. Je dis qu’il s’agit surtout de mères qui ont perdu des garçons. Deuxièmement, ces femmes sont noires [negras]. Elles n’ont pas toutes la couleur de peau complètement foncée, mais elles sont majoritairement toutes de descendance noire. L’autre aspect significatif qui est aussi très fort, c’est que la majorité de ces femmes sont aussi des femmes seules dans la lutte. C’est sûr que certaines ont des maris, mais ce n’est pas au quotidien qu’elles ont ces maris. C’est quelque chose de commun. C’est pour cela que nous sommes investies dans cette lutte, c’est notre quotidien

Luisa, entrevue, Rio de Janeiro, 2016

Malgré tout ce travail effectué par des femmes pour d’autres, leur réponse est quasi unanime quand on leur demande qui prend soin d’elles et qui les protège : personne. Entre la violence de l’État dans les favelas et les activités de divers groupes violents entretenant des relations à divers degrés avec l’État brésilien, les résidentes doivent négocier, souvent seules, avec les forces en présence pour survivre et pour permettre à leur famille de survivre.

Considérations finales

Les résidentes des favelas interrogées sur la violence policière, dans le cadre de notre recherche, en avaient beaucoup à dire, autant sur les nombreuses formes que prend cette violence au quotidien que sur ses impacts. Elles ont systématiquement souligné le traitement déshumanisant des policiers à leur endroit, se référant chaque fois à de nombreux exemples d’insultes, de comportements grossiers, de violences physiques et, à quelques occasions, de violences sexuelles. En outre, lorsqu’elles étaient amenées à parler de leur vie quotidienne, toutes les mères rencontrées ont discuté des diverses tâches de protection et de soin qui leur revenaient de facto, et ce, peu importe leur situation familiale au moment de notre rencontre. En adoptant une perspective féministe et intersectionnelle, notre analyse démontre que la violence policière dans les favelas s’appuie notamment sur des conceptions racistes et sexistes des résidentes des favelas, qui sont perçues comme indignes d’être protégées et qui peuvent donc être abusées en toute impunité. De plus, l’analyse démontre que, même si les hommes sont le plus souvent visés par cette violence, les femmes se retrouvent alors à devoir constamment protéger leurs fils et leur famille, ce qui se traduit par un alourdissement important de leur travail du care au quotidien.

En 1978, Abdias de Nascimento, un artiste et activiste reconnu du mouvement noir au Brésil, écrivait : « Les blanches pour se marier, les noires pour travailler, les mulâtres pour baiser ». Cette phrase traduit la violence inouïe des hiérarchies raciales et sexuelles au Brésil. La violence policière décrite par les répondantes, ainsi que ses effets reflètent la continuité de cette maxime tristement célèbre. Les Afrodescendantes sont avant tout perçues comme des corps sexualisés dont la valeur est mesurée en fonction du travail (sexuel ou non) qui peut en être tiré. Lorsque ces « corps » deviennent des nuisances (criminalisation), il est alors nécessaire de les subjuguer, voire de s’en débarrasser. À mon sens, les récits recueillis illustrent comment la violence policière participe de la subjugation des femmes afrodescendantes et résidentes de favelas, en fonction des formes spécifiques de violences utilisées directement contre elles et des effets de ces violences dans leur quotidien.

Enfin, il est fondamental d’inscrire cette violence policière dans le contexte plus large du pluralisme violent, puisque celle-ci ne survient pas en vase clos ; c’est encore moins une simple « bavure » ou une perte de contrôle de l’État. La police est bel et bien le bras armé de l’État dans les favelas. Comme le rappelait Fanon, la police représente l’interlocuteur principal de l’État, ainsi que l’une des multiples sources d’insécurité dans ces espaces de la ville laissés à la marge du droit et à la merci d’une pluralité d’acteurs violents. C’est dans cette optique que beaucoup de femmes afrodescendantes rencontrées dans les favelas ont affirmé (avec raison) être de véritables guerrières, car leur survie et celle de leurs familles dépendent souvent uniquement de leur propre capacité à surmonter les épreuves.

Parties annexes

Notes

-

[1]

L’usage du terme « blanc » ici peut paraître asymétrique par rapport au terme « Afrodescendant », mais reflète bien l’absence problématique de terme pour désigner la blanchité, en opposition à la myriade d’expressions qui existent pour la diaspora africaine ainsi que pour ses descendantes et descendants.

-

[2]

Rocinha (sud), Chácara do Céu (sud), Vidigal (sud), Santa Marta (sud), Morro do Macaco (nord), Morro do Urubu (nord), Complexo do Alemão (Palmeiras, Nova Brasilia et Comunidade Mineiro) (nord), Maré (Parque União et Morro do Timbau) (nord), Complexo da Penha (Vila Cruzeiro et Grotão) (nord).

-

[3]

Les cortiços sont des maisons de chambres où résidaient de nombreuses familles de la classe populaire.

-

[4]

Les quilombos sont des communautés composées essentiellement de personnes esclavisées (escravizadas) en fuite ou libérées, ainsi que de leur descendance. Au Brésil, l’expression « escravizado/a » est de plus en plus utilisée pour parler des personnes réduites en esclavage, afin d’éviter l’essentialisation du terme « esclave ».

-

[5]

À noter que les chiffres pour 2019 n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction.

-

[6]

Voir Mourão (2013) sur le genre dans les Unités de police pacificatrices.

Bibliographie

- Adorno, Sérgio. 2005. « Le monopole étatique de la violence : le Brésil face à l’héritage occidental », Cultures & Conflits, 59 : 149-174.

- Akotirene, Carla. 2019. Interseccionalidade. São Paulo, Pólen livros.

- Amnesty International. 2015. Brazil, You Killed my Son: Homicides by Military Police in the City of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Anistia Internacional Brasil.

- Amoroso, Mauro, Mario Brum et Rafael Soares Gonçalves. 2014. « Police, participation et accès aux droits dans des favelas de Rio de Janeiro : l’expérience des Unités de police de pacification (UPP) », L’ordinaire des Amériques, 216.

- Arias, Enrique Desmond. 2006. Drugs and Democracy in Rio de Janeiro: Trafficking, Social Networks, and Public Safety. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

- Arias, Enrique Desmond et Daniel M. Goldstein. 2010. « Violent Pluralism: Understanding the New Democracies of Latin America », dans Enrique Desmond Arias et Daniel M. Goldstein (dir.). Violent Democracies in Latin America. Durham/Londres, Duke University Press : 1-34.

- Berenguer, Leticia Olavarria. 2014. « The Favelas of Rio de Janeiro: A Study of Socio-Spatial Segregation and Racial Discrimination », Iberoamerican Journal of Development Studies, 3, 1 : 104-134.

- Bonetti, Alinne et Maria Aparecida Abreu. 2011. Faces da desigualdade de gênero e raça no Brasil. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

- Campos, Andrelino. 2005. Do Quilombo à Favela : A Produção do « Espaço Criminalizado » no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.

- Cano, Ignacio, Doriam Borges et Eduardo Ribeiro. 2012. « Os Donos do Morro »: Uma análise exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Fórum brasileiro de segurança pública em cooperação com o Laboratório de Análise da Violência.

- Cano, Ignacio et Thais Duarte. 2014. « Milícias », dans Renato Sérgio De Lima, José Luiz Ratton et Rodrigo Ghiringhelli De Azevedo (dir.). Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo, Editora contexto : 325-333.

- Cardi, Coline et Geneviève Pruvost. 2012. « Introduction générale. Penser la violence des femmes : enjeux politiques et épistémologiques », dans Coline Cardi et Geneviève Pruvost (dir.). Penser la violence des femmes. Paris, La Découverte : 13-67.

- Collins, Patricia Hill et Sirma Bilge. 2016. Intersectionality: Key Concepts. Oxford/Boston, John Wiley & Sons.

- Das, Veena et Deborah Poole. 2004. « State and its Margins: Comparative Ethnographies », dans Veena Das et Deborah Poole (dir.). Anthropoligy un the Margins of the State. Oxford/New York, Oxford University Press : 3-33.

- Dorlin, Elsa. 2017. Se défendre : une philosophie de la violence. Paris, La Découverte.

- Elias, Norbert. 2000 [1939]. The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigation. Malden/Oxford/Victoria, Blackwell Publishing.

- Fanon, Frantz. 2002 [1961]. Les damnés de la terre. Paris, La Découverte/Poche.

- Fischer, Brodwyn. 2014. « The Red Menace Reconsidered: A Forgotten History of Communist Mobilization in Rio de Janeiro’s Favelas, 1945-1964 », Hispanic American Historical Review, 94, 1 : 1-33.

- Foucault, Michel. 1975. Surveiller et punir : naissance de la prison. Paris, Gallimard.

- Garmany, Jeff. 2014. « Space for the State ? Police, Violence, and Urban Poverty in Brazil », Annals of the Association of American Geographers, 104, 6 : 1239-1255.

- Gay, Robert. 1990. « Community Organization and Clientelist Politics in Contemporary Brazil: A Case Study from Suburban Rio de Janeiro ». International Journal of Urban and Regional Research, 14, 4 : 648-666.

- Goffman, Alice. 2014. On the Run: Fugitive Life in an American City. Chicago/Londres, The University of Chicago Press.

- Holloway, Thomas H. 1993. Policing Rio de Janeiro : Repression and Resistance in a 19th Century City. Redwood, Standford University Press.

- Huggins, Martha Knisely. 1991. Vigilantism and the State in Modern Latin America Essays on Extralegal Violence. New York, Praeger.

- INFOPEN. 2017. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias : Atualização – Junho de 2017. Brasília, Ministério da Justiça e Segurança Pública Departamento penitenciário nacional.

- Instituto De Segurança Pública. 2019. Letalidade Violenta: Séries históricas anuias de taxa de letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro e grandes regiões. Rio de Janeiro, ISP.

- Leeds, Elizabeth. 1996. « Cocaine and Parallel Polities in the Brazilian Urban Periphery: Constraints on Local-Level Democratization », Latin American Research Review, 31, 3 : 47-83.

- Leeds, Elizabeth. 2007. « Serving States and Serving Citizens: Halting Steps toward Police Reform in Brazil and Implications for Donor Intervention », Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, 17, 1 : 21-37.

- Leite, Márcia Pereira. 2015. « De territórios da pobreza a territórios de negócios : dispositivos de gestão das favelas cariocas em contexto de "pacificação" », dans Patricia Birman, Pereira Leite Márcia, Carly Machado et Sandra De Sá Carneiro (dir.). Dispositivos Urbanos e Trama dos Viventes: Ordens e Resistências. Rio de Janeiro, FGV Editora : 377-401.

- Maynard, Robyn. 2017. Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to the Present. Black Point, Fernwood Publishing.

- Misse, Michel. 2008. « Le movimento. Les rapports complexes entre trafic, police et favelas à Rio de Janeiro », Déviance et Société, 32, 4 : 495-506.

- Misse, Michel, Carolina Grillo et Natasha Néri. 2015. « Letalidade policial e indiferença legal: A apuração judiciária dos "autos de resistência" no Rio de Janeiro (2001-2011) », Revista Dilemas Especial, 1 : 43-71.

- Moura, Tatiana. 2008. « Rostos invisívéis da violência armada: um estudo de caso sobre o Rio de Janeiro » Niterói, 8, 2 : 227-256.

- Mourão, Barbara Musumeci. 2013. UPPs: Uma polícia de que gênero ? Rio de Janeiro, Universidade Candido Mendes.

- Pearce, Jenny. 2006. « Bringing Violence "Back Home": Gender Socialisation and the Transmission of Violence through Time and Space », dans Helmut Anheier, Mary Kaldor et Marlies Glasius (dir.). Global Civil Society 2006/07. Londres, SAGE Publications : 42-60.

- Peralva, Angelina. 1998. « Violence urbaine, démocratie et changement culturel : l’expérience brésilienne (Partie 1) », Cultures et conflits, 29-30 : 454-468.

- Peterson, V. Spike. 1992. « Security and Sovereign State: What is at Stake in Taking Feminism Seriously ? », dans V. Spike Peterson (dir.). Gendered States: Feminist (Re)Visions of International Relations Theory. Boulder/Londres, Lynne Rienner : 31-64.

- Pinheiro, Paulo Sergio. 1982. « Polícia e crise política: o caso das polícias militares », dans Maria Célia Paoli, Maria Victoria Benevides, Paulo Sérgio Pinheiro et Roberto Da Matta (dir.). Violência brasileira. São Paulo, Brasiliense : 57-92.

- Rigouste, Mathieu. 2012. La domination policière : une violence industrielle. Paris, La Fabrique.

- Ritchie, Andrea J. 2017. Invisible No More : Police Violence Against Black Women and Women of Color. Boston, Beacon Press.

- Rocha, Luciane De Oliveira. 2012. « Black Mothers’ Experiences of Violence in Rio de Janeiro», Cultural Dynamics, 24, 1 : 59-73.

- Serra, Carlos Henrique Aguiar et Thiago Rodrigues. 2014. « Estado de Direito e Punição: a lógica da guerra no Rio de Janeiro », Revista Paranaense de Desenvolvimento, 35, 126 : 91-108.

- Silva, Eliana Sousa. 2015. Testemunhos da Maré. Rio de Janeiro, Mórula editorial.

- Telles, Edward E. 1992. « Residential Segregation by Skin Color in Brazil », American Sociological Review, 57, 2 : 186-197.

- Tilly, Charles. 2000. « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, 13, 49 : 97-117.

- Vargas, João H. Costa. 2013. « Taking Back the Land: Police Operations and Sport Megaevents in Rio de Janeiro », A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society, 15, 4 : 275-303.

- Vargas, João H. Costa et Jaime Amparo Alves. 2010. « Geographies of Death: An Intersectional Analysis of Police Lethality and the Racialized Regimes of Citizenship in São Paulo », Ethnic and Racial Studies, 33, 4 : 611-636.

- Vidal, Dominique. 2016. « La loi comme cadre et comme horizon. Sur l’État et le processus démocratique au Brésil », Lien social et Politiques, 76 : 206-223.

- Wacquant, Loïc. 2008. « The Militarization of Urban Marginality: Lessons from the Brazilian Metropolis », International Political Sociology, 2 : 56-74.

- Weber, Max. 1946. « Politics as a Vocation », dans Max Weber, Hans Heinrich Gerth et C. Wright Mills (dir.). From Max Weber: Essays in Sociology. New York/Oxford, Oxford University Press : 77-128.

- Wilding, Polly. 2010. « "New Violence": Silencing Women’s Experiences in the "Favelas" of Brazil», Journal of Latin American Studies, 42, 4 : 719-747.

- Zaccone, Orlando. 2015. Indignos de Vida : A forma juridíca da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Editora Revan.

- Zaluar, Alba. 2007. « Democratização inacabada: Fracasso da segurança pública », Estudos Avancados, 21, 61 : 31-49.

Liste des tableaux

Tableau 1

Violence policière, femmes et intersectionnalité

10.7202/1037072ar

10.7202/1037072ar