Résumés

Résumé

Abordée pour la première fois dans la diversité de ses manifestations linguistiques et culturelles, l’histoire du livre au Canada tel que conçu dans le grand projet réalisé entre 2000 et 2007 a mis en évidence les facteurs transnationaux qui ont contribué à la façonner. Situé à la croisée de trois grandes zones d’influence politique et culturelle, française, britannique et américaine, le marché canadien du livre est caractérisé par une internationalité dont l’impact sur la production locale a été déterminant. Quinze ans après la publication des actes du colloque de Sherbrooke sur Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du xviiiesiècle à l’an 2000 / Worldwide Changes in Book Publishing from the 18th Century to the Year 2000, et moins de dix ans après la publication du dernier volume de l’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (HLIC), la tendance à privilégier la double approche nationale et extranationale s’est confirmée. La perspective centrée sur les facteurs internes et externes ressort clairement des travaux récents de jeunes historiens du livre, notamment au Québec. Signés par plusieurs anciens membres de l’équipe de rédaction de l’HLIC, ces ouvrages ont permis de développer la réflexion sur les dimensions transnationales du marché du livre au Canada.

Abstract

Broached for the first time in all its linguistic and cultural diversity, the history of the book in Canada, such as it was conceived in the major project that ran from 2000 to 2007, brought to the fore the transnational factors that have helped shape it. The Canadian book market is situated at the intersection of three great zones of political and cultural influence – French, British, and American. It is thus characterized by an internationality that has had a determining impact on local production. Fifteen years since the publication of the proceedings of the Sherbrooke Conference, Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du XVIIIe siècle à l’an 2000 / Worldwide Changes in Book Publishing from the 18th Century to the Year 2000, and fewer than ten years since the publication of the last volume of History of the Book in Canada (HBiC), the tendency to privilege the double approach (national and extranational) has been confirmed. Recent works by younger book historians especially in Quebec clearly demonstrate the approach centred on elucidating both internal and external factors. Authored by several former members of the HBiC research team, these works have enabled further reflection on the transnational dimensions of the Canadian book market.

Corps de l’article

L’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (HLIC) retrace l’histoire sociale des industries, institutions, groupes, associations et cercles de lecture qui ont participé à la diffusion de l’imprimé du xviie au xxe siècle à l’intérieur des frontières actuelles du pays. Cette histoire présente les étapes de la construction d’un marché canadien, dont l’un des traits distinctifs est la part prédominante qu’y occupe le livre publié à l’étranger. Son objet n’est donc pas tant le « livre canadien » comme tel que le « livre au Canada ». La dispersion géographique, la diversité des lieux de production et de diffusion, la multiplicité des références littéraires et culturelles, la cohabitation de deux langues officielles et de plusieurs nations sur un même territoire nous ont conduits à produire un ouvrage de nature encyclopédique qui, pour la première fois, juxtapose les deux systèmes nationaux du livre, francophone et anglophone, invitant le lecteur à une comparaison des modèles et des expériences communes ou divergentes[1].

Quiconque aborde l’histoire du livre au Canada est frappé par la dimension internationale de la consommation locale, qui déborde de beaucoup les inventaires dressés par les historiens de la littérature. Si les travaux sur l’histoire du livre montrent l’importance des relations commerciales avec les métropoles coloniales, les histoires des littératures canadiennes ne tiennent pas souvent compte de ce phénomène dans la création de l’horizon d’attente de la production locale. Pourtant les auteurs autochtones ont été sans cesse confrontés à cette réalité d’une consommation du livre importé chez leurs premiers lecteurs[2].

Dresser un état des lieux et faire le bilan des études sur le livre parues avant le lancement de l’HLIC constituaient l’un des objectifs de ce projet. En plaçant ces travaux antérieurs dans une approche sociale du livre, on visait, entre autres, à dépasser les histoires de la littérature canadienne centrée sur la production nationale uniquement. Ici la question de la diffusion et de la distribution du livre en général l’emporte de beaucoup sur celle de la production locale, qui ne représente qu’une fraction de ce qui est mis en circulation dans la sphère commerciale. C’est ce que toutes les statistiques démontrent. Les centres de contrôle du marché canadien du livre étant situés à l’extérieur du pays, c’est-à-dire dans les grandes capitales européennes, britanniques et américaines, le volume des titres étrangers mis en circulation dans l’espace public devient aussi important et sinon plus significatif pour la diffusion des idées que les livres lancés sur place par des Canadiens[3].

La réalisation de ce projet a constitué à la fois un point d’arrivée et un point de départ. C’est un point d’arrivée dans la mesure où il a permis de faire le bilan de toutes les recherches publiées depuis les travaux pionniers de George Parker et de Claude Galarneau. Avec la comparaison d’expériences éloignées les unes des autres, dans le temps et dans l’espace, et souvent séparées par la langue et la culture, cet ouvrage collectif a permis de dégager des récurrences, des motifs comparables, des tropismes et des réflexes communs propres aux gens du livre sur ce territoire vaste comme un continent. Perceptibles dans l’après-coup de la démarche analytique qui a été celle de l’HLIC, ces traits communs apparaissent aujourd’hui avec plus de force dans les travaux de la nouvelle génération d’historiens du livre qui mettent en évidence, notamment depuis 2007, deux aspects de cette histoire particulière, soit l’internationalité du marché canadien du livre et l’interactivité mondiale de ce système de production-diffusion ou, si l’on veut, son insertion dans le processus de mondialisation des industries du livre et de la culture[4]. La formation de chercheurs constituait l’un des premiers objectifs du projet initial. Les équipes d’étudiants et de stagiaires postdoctoraux mobilisées dans cette entreprise ont produit une quantité appréciable de mémoires, thèses et documents de travail qui composent aujourd’hui l’essentiel des archives scientifiques et de l’héritage de l’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada. Les travaux publiés depuis la fin de ce projet par ces héritiers naturels sont venus prolonger cette action et l’infléchir dans le sens de problématiques transnationales. Plusieurs ouvrages parus depuis huit ans et consacrés à la production et à la diffusion du livre des débuts de la Nouvelle-France à nos jours illustrent cette tendance.

La distribution aux commandes de la production

La thèse de François Melançon sur le livre en Nouvelle-France au xviiie siècle a révélé l’étendue du commerce du livre avec la France durant les décennies qui ont précédé la conquête britannique[5]. Privée d’imprimerie, la colonie devait importer tous les livres dont elle avait besoin. De nombreuses transactions commerciales et des échanges de lettres avec les libraires de la métropole, dont certains étaient financièrement engagés dans le développement de la colonie, attestent l’intensité de ces rapports. Melançon constate également, après Claude Galarneau, que même si la Conquête britannique au terme de la Guerre de Sept ans a ralenti le rythme des échanges, elle ne les a pas pour autant interrompus. Elle n’a pas non plus eu un impact déterminant sur le genre d’ouvrages diffusés. L’introduction de l’imprimerie sous le régime anglais a fait augmenter le volume de l’offre. La contrefaçon venait compenser la pénurie découlant en partie des contraintes commerciales imposées sur les importations de France par les Navigation Acts britanniques (1651-1849). Dès 1765, soit un an après l’introduction à Québec de la première presse par William Brown et Thomas Gilmore, le Catéchisme de Sens, ouvrage déjà répandu avant la Conquête, est réimprimé sur place à plus de 4 000 exemplaires, un chiffre impressionnant pour l’époque[6].

Image 1

La Mennais, [Félicité Robert de], Paroles d’un croyant, neuvième édition Paris, Eugène Renduel, 1834, [édition pirate, Montréal, s.é., circa 1836, Cote : U. de Sherbrooke, HX 51 L35 1834], page titre

On sait que les ouvrages publiés à l’étranger, réimprimés ou contrefaits au Québec, ont eu au xixe siècle plus de visibilité et d’impact sur l’opinion et les débats publics que les ouvrages des auteurs canadiens eux-mêmes. Ainsi, au moment des révolutions européennes des années 1830, l’édition clandestine de Paroles d’un croyant de Lamennais[7], très largement diffusée au Bas-Canada[8], laisse une empreinte durable sur les lecteurs de la colonie. Vibrant appel à la libération des peuples, ce livre, « mélange d’inspiration biblique et évangélique et de violence révolutionnaire, de mysticisme et de démocratie[9] », trouve un écho favorable notamment chez les chefs patriotes, alors que le premier roman canadien-français paru à la même époque, lui-même influencé par la lecture de Lamennais, L’influence d’un livre de Philippe Aubert de Gaspé fils, passe presque inaperçu lors de son lancement en 1837[10]. On sait depuis les travaux de Claude Galarneau que, de 1760 à 1859, la production locale est très réduite et peu valorisée et représente moins de 5 % de la vente de livres dans la ville de Québec[11].

Un pays, deux réseaux

En concédant aux provinces tous les pouvoirs en matière d’enseignement et de culture, la Confédération canadienne de 1867 vient constitutionnaliser le clivage des marchés fondés sur la langue. Dès lors, dans la plupart des provinces qui refusent de soutenir les écoles publiques françaises, la langue de Molière perd progressivement du terrain et le Québec devient le seul foyer du commerce du livre français. Cette réduction géographique et économique facilite la mainmise du clergé catholique sur les instances de diffusion du livre. Les revenus des ventes des ouvrages importés et d’inspiration essentiellement catholique contribueront ainsi essentiellement à financer une production locale de même acabit. Les grandes librairies de l’époque se conforment à cette demande, tandis que les imprimeurs-éditeurs lancent des collections de littérature canadienne mais sans grand succès[12]. D’ailleurs la plupart de ces firmes attendent toujours leur historien. Le réseau scolaire est alors placé sous le contrôle des évêques qui surveillent de près les libraires grossistes et bloquent toute initiative non conforme à l’idéologie romaine. Confronté à la censure religieuse, l’auteur local exprime le voeu de faire paraître ses oeuvres à l’étranger et y réussit parfois[13].

Ce modèle économique perdure jusqu’au milieu du xxe siècle et repose sur des bases constitutionnelles, juridiques et commerciales qui ont été longtemps négligées. La nouvelle génération de chercheurs a justement le mérite aujourd’hui d’aborder de front ces questions d’infrastructure qui affectent le monde du livre dans toutes ses composantes.

Eli MacLaren dans Dominion and Agency, Copyright and the Structuring of the Canadian Book Trade, 1867-1918 montre comment, pour le Canada anglais du xixe siècle, les lois internationales sur la propriété littéraire ont entravé les projets éditoriaux des imprimeurs canadiens. Instrumentalisées par les éditeurs anglais et américains, les lois impériales britanniques et les industries américaines de la contrefaçon ont contrecarré le développement d’une industrie du livre proprement canadienne, forçant même à l’exil certains imprimeurs-éditeurs de Montréal et de Toronto[14]. Avec la Loi Chase de 1891, ces événements ont constitué autant de facteurs exogènes visant à transformer les firmes canadiennes en simples maisons de distribution d’ouvrages étrangers. À la fin du siècle, la production locale n’a donc pu se développer que dans le giron des agences et des maisons de distribution[15].

Dans un ouvrage de Marie-Pier Luneau consacré à la question du droit d’auteur au début du xxe siècle, on voit comment un individu comme Louvigny de Montigny réussit à alerter l’opinion publique et à mobiliser tout l’appareil juridique pour faire appliquer la Convention de Berne à laquelle le Canada était assujetti en tant que colonie britannique depuis 1886[16]. Grâce à son intervention, les séries de romans populaires parisiens qui, avant la Première Guerre mondiale, faisaient la fortune des contrefacteurs canadiens-français sont remplacées dès 1916 par des titres de même catégorie réimprimés en toute légalité avec l’accord de la Société des gens de lettres de France, dont de Montigny deviendra le fondé de pouvoir au Canada jusqu’au début des années 1950. Cette figure de l’amateur distingué devenu un professionnel rémunéré au service d’une grande société internationale de perception de droit témoigne du processus en cours dans la mondialisation des relations commerciales dans le domaine du livre et de ses effets sur la scène locale.

Si cette évolution représente une étape dans la reconnaissance du métier d’écrivain au Canada français[17], à court terme elle légalise un état de fait, soit la dépendance du marché à l’égard des pays exportateurs. Il en faudra davantage pour renverser la tendance. L’avènement de la Seconde Guerre mondiale en fournira l’occasion.

Inversion des flux de l’import-export

Dans un marché largement dominé par les produits de l’importation, l’onde de choc de la Seconde Guerre mondiale remettra en question tout le système de distribution du livre importé d’Europe dans les deux Amériques. L’interruption des relations commerciales transatlantiques contribuera à transformer toute la structure de l’économie du livre de langue française dans l’hémisphère occidental. Pour pallier l’effondrement des réseaux de distribution internationaux, on voit surgir de petites structures de production à New York, Montréal, Mexico, Rio de Janeiro et Buenos Aires[18]. Dans cette diaspora de l’édition française, Montréal a une longueur d’avance sur les autres capitales en disposant de moyens de production et de distribution plus importants. Ses infrastructures séculaires et les compétences de ses imprimeurs, éditeurs, rédacteurs et correcteurs, tous rompus depuis longtemps à la production du livre en français, permettent à ses firmes de prendre de l’expansion et de se présenter comme le principal relais américain de l’édition parisienne. Grâce à une industrie florissante de la réimpression favorisée par un Arrêté exceptionnel du gouvernement fédéral en guerre deux ans avant les États-Unis, le livre fabriqué au Québec atteint rapidement les marchés extérieurs. Pour répondre à une demande en forte croissance, de nouvelles maisons d’édition voient le jour dès l’automne 1939. En comblant la pénurie d’ouvrages en français, les flux commerciaux se trouvent inversés : de principal importateur du livre étranger de langue française, le Québec en devient du jour au lendemain, pour les Amériques du moins, le principal fournisseur. Les éditeurs montréalais s’ouvrent alors à tous les courants de pensée, offrent d’innombrables essais et témoignages sur le conflit en cours et lancent des nouveautés d’auteurs canadiens, américains et européens ayant fui la France occupée[19].

Ce mouvement de fond à la fois économique, idéologique et politique se prolonge dans l’immédiat après-guerre. Après la Libération, du fait d’une pénurie de papier outre-Atlantique, les éditeurs montréalais continuent à réimprimer sous licence plusieurs titres européens. De 1945 à 1947, ils s’engagent dans des projets de publication d’envergure internationale qui nécessitent d’importantes mises de fonds. Ils lancent des éditions canadiennes de nouveautés de Gallimard, Grasset, Seghers, Plon et des Éditions de Minuit. Écrivains et éditeurs associés à la Résistance – Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Pierre Seghers et Vercors – traversent l’Atlantique, s’arrêtent à New York et font un détour par Montréal pour y explorer les possibilités d’une édition nord-américaine et mondiale de leurs oeuvres en français.

L’essor du livre montréalais durant les années 1940, à 100 ans de distance, confirme la justesse du point de vue des imprimeurs-éditeurs du xixe siècle qui n’envisageaient pas autrement l’essor d’une littérature canadienne adossée à une industrie de la réédition sous licence de titres étrangers[20]. Ce modèle ne pouvait que favoriser la création canadienne, le transfert de compétences dans la conception et la fabrication du livre, et l’accès de l’édition locale aux marchés extérieurs.

Dans les années 1940, le vide créé par la rupture des liens commerciaux avec l’Europe a été immédiatement comblé par une production locale de remplacement[21]. Une nouvelle classe de professionnels du livre est apparue entièrement vouée à cette tâche. Profitant de la pénurie, les éditeurs ont propulsé l’industrie du livre québécois au premier rang dans plusieurs domaines. Ils ont aussi profité du renversement des alliances politiques à l’échelle mondiale pour remettre en cause le système des valeurs traditionnelles du Canada français et pour faire la promotion de la modernité littéraire, notamment en s’opposant à toute censure politique et religieuse. Tous les courants de pensée se sont déployés dès lors dans d’innombrables essais et témoignages sur les luttes idéologiques et les conflits en cours.

L’inversion des flux de la distribution du livre a servi alors de révélateur de l’état de dépendance intellectuelle et matérielle dans lequel la province avait été maintenue jusque-là. Dans la foulée de cette évolution, comme l’a montré Josée Vincent[22], des associations professionnelles d’auteurs, d’éditeurs et de libraires ont fait leur apparition et se sont développées, contribuant à une prise de conscience collective, à la formation aux professions du livre et à une transformation du monde de l’imprimé québécois dans son ensemble. La mondialisation des conflits et du commerce du livre a aussi obligé les acteurs de la communication écrite au Canada à se repositionner en tant que sujets nationaux. On n’a d’ailleurs pas encore pris toute la mesure de ce phénomène où les gens du livre ont été au coeur du changement social[23].

Comme on le voit notamment dans Passeurs d’histoire(s), l’ouvrage collectif publié en 2010 sous la direction de Marie-Pier Luneau, Jean-Dominique Mellot, Sophie Montreuil et Josée Vincent[24], le Québec des années 1940 est aussi devenu une terre d’accueil pour les écrivains étrangers, alors que, dans les décennies antérieures, on voyait couramment les écrivains québécois prendre le chemin de l’exil afin de trouver un espace de liberté dont ils étaient privés[25]. L’inventaire complet de tous les ouvrages d’auteurs européens québécois publiés à Montréal à cette époque reste à faire.

En 1948, une fois l’industrie européenne du livre remise sur pied, les pressions de la part des sociétés étrangères s’exercent à nouveau afin de réduire les maisons montréalaises au simple rôle de comptoirs de vente. Préférant plutôt créer leurs propres filiales, les firmes européennes refusent de confier la distribution exclusive de leurs fonds à des acteurs locaux, condamnés dès lors à régresser. Les statistiques françaises de l’exportation viennent confirmer la croissance de cette pression extérieure dans l’après-guerre. Elles « nous montrent, écrit Henri-Jean Martin, le poids relatif grandissant du marché canadien dans l’exportation du livre français. Alors qu’en 1938, le Canada était au 4e rang des pays importateurs de livres français, en 1954, il occupait la 3e place et en 1968, le 2e rang[26]. »

Face à la mondialisation

La crise de l’après-guerre passée, le mouvement d’appropriation du système de production et de diffusion du livre français et québécois par des firmes locales va s’accentuer. Josée Vincent, notamment dans l’Histoire de l’édition littéraire au Québec[27], établit comment les associations d’auteurs et d’éditeurs apparues au milieu du siècle participent étroitement à cette transformation et comment, dans les années 1960, leurs dirigeants occupent les avant-postes du changement et expriment les revendications des milieux du livre.

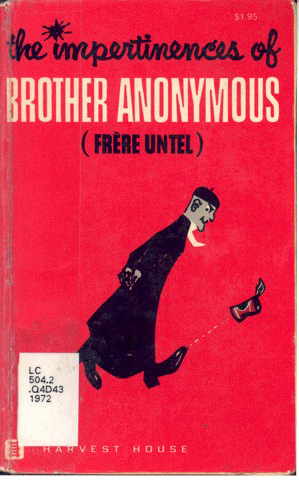

Pour soutenir le mouvement de libération qui souffle sur le Québec des années 1960, de nouvelles formes éditoriales apparaissent, tel le livre à un dollar lancé par Jacques Hébert, journaliste, éditeur et président de l’Association des éditeurs canadiens de 1963 à 1974, qui propage les idées du mouvement de réforme sociale et politique de la Révolution tranquille. Au début des années 1960, des ouvrages souvent proches du pamphlet politique, comme Les insolences du frère Untel, se répandent dans toutes les couches de la société grâce au réseau de la grande distribution mis sur pied à la même époque par Edgar Lespérance, éditeur et distributeur de romans populaires publiés en fascicules à partir des années 1940[28].

Image 2

[Desbiens, Jean-Paul], Les Insolences du Frère Untel, préface d’André Laurendeau, Montréal, Éditions de l’Homme, 1960, couverture[29]

Image 3

Frère Untel, The Impertinences of Brother Anonymus, translation by Miriam Chapin, preface by André Laurendeau, « French Canadian Renaissance », Montréal, Harvest House, 1962, couverture[30]

Les campagnes menées par les professionnels du livre contre les tentatives de mainmise des firmes européennes sur le monde de l’édition et de la distribution au Québec contribuent à consolider ce mouvement, comme l’indique Frédéric Brisson dans son ouvrage intitulé La pieuvre verte, Hachette et le Québec depuis 1950[31]. Dans les années 1970, la Librairie Hachette qui s’est infiltrée dans tous les secteurs de l’industrie du livre au Québec est au centre de la contestation. Brisson dévoile les stratégies tentaculaires de la multinationale parisienne au Québec et retrace, archives à l’appui, les tractations qui ont entouré cette lutte pour la préservation des acquis d’une industrie locale déterminée à ne pas se laisser réduire au rôle de figurant. À terme, les professionnels de l’édition réussissent à faire bouger le gouvernement du Québec qui fait adopter une loi visant à réglementer le commerce du livre et à en assurer la bibliodiversité[32]. Alors que l’internationalité de l’offre constitue toujours un facteur dominant de l’économie canadienne du livre, cette initiative marque l’aboutissement des efforts collectifs du milieu qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont contribué à transformer les conditions d’existence de l’industrie et à stabiliser le marché pour les décennies à venir.

C’est le système dans sa globalité centré sur un encadrement de la distribution qui a permis à l’édition et à la création québécoises de tirer leur épingle du jeu en obtenant bon an mal an des instances fédérales la part la plus importante des subsides consacrés à l’aide à l’édition canadienne[33]. Avec plus de 700 000 titres disponibles en français au Québec, les grandes firmes de distribution européennes ont aussi participé à cet essor en élargissant l’éventail de l’offre[34]. Car si, pour le consommateur moyen, il n’y a pas de littérature nationale ou de livre national, mais d’abord des auteurs et des livres disponibles susceptibles de les intéresser, la variété de l’offre en librairie assure un achalandage et une visibilité certaine à la production nationale. Dans le cadre de la loi québécoise sur le livre, l’internationalité de la distribution participe de cette manière aux conditions de développement du marché. Ainsi, au lieu d’investir dans l’immobilier, l’exploitation forestière, l’industrie papetière, voire dans les services financiers (comme le faisait Jean-Louis Lévesque chez Beauchemin dans les années 1950), les distributeurs investissent désormais une part de leurs revenus dans l’édition locale, s’assurant ainsi une position concurrentielle face aux firmes étrangères toujours dominantes sur leur marché. Comme l’illustre le cas québécois à partir des années 1980, ce sont moins les injections de fonds publics pour la création et la production locales qui ont fait la différence dans l’évolution de la production nationale que la force du système de diffusion mis en place par les libraires et les distributeurs[35].

***

Comme on l’avait constaté lors du colloque de l’an 2000 sur les Mutations du livre et de l’édition dans le monde, les marchés éditoriaux qui se développent en périphérie des grands centres demeurent toujours des lieux privilégiés pour observer les rapports de force ou de dépendance qui découlent de la mondialisation de la production et des contraintes imposées par les instances de régulation du commerce. L’histoire du livre au Canada est indissociable des enjeux et débats d’une société qui, depuis les premières conquêtes coloniales, est caractérisée par sa perméabilité et sa réactivité aux échanges et influences extérieures. Depuis 2007, les travaux de la nouvelle génération nous y ramènent encore plus directement en apportant des contributions importantes à l’étude des impacts des organisations internationales sur le marché intérieur : impacts des conventions internationales sur la propriété littéraire (Luneau, MacClaren), effets structurants de l’implantation des multinationales sur les petits marchés (Brisson) et émergence de nouveaux médiateurs face à la mondialisation du marché du livre (Melançon, Luneau et Vincent). Les perspectives nationales et transnationales sont ici intimement liées. On pourrait reprendre ici la formule de Martin Lyons et Jean-Yves Mollier : « Le global et le national ne constituent pas des approches opposées, mais plutôt complémentaires, toutes les deux utiles pour éclairer les multiples niveaux des échanges socio-culturels[36]. »

Phénomènes complémentaires et transversaux, ces deux versants d’une même réalité où le global est inséparable du national permettent d’identifier des modèles d’entreprises, des modèles d’affaires, des stratégies commerciales communes et récurrentes. Dans la soumission comme dans la résistance aux forces extérieures, les rapports intellectuels et commerciaux avec les grands centres remontent à l’époque coloniale. Ici comme dans d’autres régions du monde situées en périphéries, les instances de diffusion l’emportent presque toujours sur celles de la production et les tiennent dans leur dépendance. Cette situation résulte de l’interaction même entre pays producteurs et pays consommateurs. Les stratégies des uns et des autres se modifient réciproquement sous l’effet de cette mise en relation[37].

Pour compléter le tableau des nouveaux apports à l’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, il faudrait enfin ajouter à cette liste une foule d’autres travaux récents, comme ceux de Maude Roux-Pratte sur les Éditions du Bien Public, de Martin Doré sur la maison Hurtubise HMH, de Josée Vincent sur les éditions de Louis-Alexandre Bélisle, cet homme à tout faire, imprimeur, traducteur, professeur d’économie, journaliste et lexicographe, auteur et éditeur du premier Dictionnaire de la langue française au Canada[38]. Parmi les travaux des chercheurs seniors qui, depuis 2007, ont contribué à cet enrichissement, mentionnons encore l’ouvrage sur Les almanachs québécois de 1777 à nos jours de Hans-Jürgen Lüsebrink et l’article de Marcel Lajeunesse sur la diffusion du Petit Larousse dans les écoles de la province de Québec aux xixe et xixe siècles[39]. Enfin, il faut souligner que la régénération de la discipline, pour reprendre le thème du Congrès de SHARP 2015, passe aussi par le grand chantier du Dictionnaire des gens du livre au Québec (DGLQ), dirigé par Marie-Pier Luneau et Josée Vincent, et dont la publication constituera un outil précieux pour tous les chercheurs qui voudront éventuellement dresser la carte des parcours croisés des agents du livre qui, chacun dans leurs domaines, ont été des vecteurs du changement social.

Parties annexes

Note biographique

Jacques Michon, professeur émérite de l’Université de Sherbrooke, a été directeur du Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec (GRÉLQ) de 1982 à 2006 et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire du livre et de l’édition de 2002 à 2008. Directeur de publication des trois volumes de l’Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle (1999-2010), codirecteur avec Carole Gerson du volume III de l’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada / History of the Book in Canada (2007), et récipiendaire de la Médaille Marie Tremaine 2004 de la Société bibliographique du Canada, il a fait paraître plusieurs ouvrages sur l’histoire du livre et de l’édition : Édition et pouvoirs (1995), Fides, la grande aventure éditoriale du père Paul-Aimé Martin (1998), et, en collaboration avec Jean-Yves Mollier, Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du xviiiesiècle à l’an 2000(2001).

Notes

-

[1]

Avant la publication de l’HLIC, achevée en 2007, nous avons pu constater dans un sondage portant sur 500 titres publiés de 2000 à 2004 que les approches comparées en histoire du livre au Canada étaient peu nombreuses (5 %) : « Histoire du livre et de la lecture au Canada, aperçus sur des développements récents », communication au 4e colloque international sur « Le livre, l’édition et la lecture dans le monde contemporain / The History of the Book. International comparisons », University of New South Wales, Sydney, 10-12 juillet 2005.

-

[2]

Faut-il rappeler aujourd’hui qu’il serait bien imprudent d’aborder l’histoire des textes littéraires sans tenir compte d’une part des agents (correcteurs, éditeurs, critiques) qui en ont assuré la mise en forme et la diffusion, et d’autre part de l’accueil de leur premier public?

-

[3]

Il n’est pas inutile de rappeler ici que « dans les années 1970, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Canada est en valeur absolue le premier importateur mondial de livres et de brochures, devançant les États-Unis, la France, l’Australie et la République fédérale d’Allemagne. Le Canada, qui représente alors moins de 1 % de la population mondiale, achète entre 9 et 16 % de toutes les exportations de livres de la planète »; Frédéric Brisson, « Les sources internationales d’approvisionnement », dans Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, volume III : De 1918 à 1980, Carole Gerson et Jacques Michon (dir.), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, p. 409. C’est un élément qui va retenir l’attention de David Finkelstein dans un compte rendu sur le volume III de l’HLIC : « The story of how Canada belatedly realized the problems inherent in being beholden to external players in the production, marketing, and selling of its print-culture heritage forms a small but important section in this volume. Major inquiries into the fate of its publishing sector, effected in the early 1970s, made plain what had been known but often ignored by generations of commentators-namely, that Canadian print culture was dominated by and dependent to a great extent on imports from the U.K., the U.S., France, and Belgium »; Cahiers de la Société bibliographique du Canada / Papers of the Bibliographical Society of Canada, vol. 45, no 2, 2007, p. 205-206.

-

[4]

Des témoignages reçus par courriels d’ex-rédacteurs de ce travail collectif, sollicités et recueillis par Carole Gerson et moi-même à l’automne 2014, nous ont permis de confirmer ce point de vue.

-

[5]

Gravitant notamment autour des activités commerciales de la Société des missions étrangères; François Melançon, « Le Livre à Québec dans le premier xviiie siècle. La migration d’un objet culturel », thèse de doctorat en études françaises, Université de Sherbrooke, 2007, 620 p.

-

[6]

Nelson-Martin Dawson, Le catéchisme de Sens en France et au Québec, Québec, Éditions Nota bene, collection « Terre américaine », 2000, 444 p. Voir Marie Tremaine, A Bibliography of Canadian Imprints, 1751-1800, John McLaren (Editor), Toronto, University of Toronto Press, 1999 : http://site.ebrary.com/lib/usherbrooke/

-

[7]

La Mennais, [Félicité Robert de], Paroles d’un croyant, neuvième édition, Paris, Eugène Renduel, 1834, [édition pirate, Montréal, s.é., circa 1836], 70 p. 20 cm. L’ouvrage aurait été imprimé clandestinement sur les presses de La Minerve durant l’hiver de 1836 (Thomas Matheson, « Un pamphlet au Bas-Canada : Les Paroles d’un croyant de La Mennais », mémoire de maîtrise, Université Laval, 1958, p. 70). « Selon Gustave Lanctôt, Duvernay devra en réimprimer huit éditions successives, il en vendit 3 000 exemplaires en 1836-1837 » (Denis Monière, Ludger Duvernay et la révolution intellectuelle au Bas-Canada, Montréal, Québec/Amérique, 1987, p. 88). Sur les efforts de Mgr Lartigue pour interdire les enseignements de Lamennais au Québec dans les années 1830, voir Pierre Hébert, Censure et littérature au Québec, vol. 1, 1997, p. 58.

-

[8]

En 1860, ce livre faisait encore partie de la bibliothèque idéale de l’élite libérale. Comme l’écrivait récemment Jean-Philippe Warren, « Pour un patriote canadien de 1860, l’abbé Lamennais n’est pas n’importe qui : le fondateur du journal L’Avenir (1832) et l’auteur des Paroles d’un croyant (1834) est reconnu comme l’un des pères du catholicisme libéral, ayant inspiré la Constitution de la Belgique indépendante en 1831; c’est aussi l’ami de Papineau, qu’il a connu pendant l’exil du grand tribun à Paris. Il continue longtemps de jouir au Canada d’une certaine influence, bien que ses idées aient subi les foudres de Rome dès 1832 et soient désormais regardées avec beaucoup de suspicion dans les milieux conservateurs. »; Honoré Beaugrand, la plume et l’épée (1848-1906), Montréal, Boréal, 2015, p. 49. Voir également Ruth L. White, Louis-Joseph Papineau et Lamennais, le chef des Patriotes canadiens à Paris, 1839-1845, avec correspondance et documents inédits, « Les Cahiers du Québec : Collection Documents d’histoire », Montréal, Hurtubise HMH, 1983, 643 p.

-

[9]

Paul Vulliaud, Les paroles d'un croyant de Lamennais, 5e édition, Amiens, Edgar Malfère, collection « Les grands évènements littéraires », 1928, p. 7. Lamennais dans une lettre à son ami Montalembert écrit, le 17 août 1834 : « Je reçois des lettres du Canada… paroles de sympathie et de bénédiction » (Vulliaud, p. 28). La même année, le journal Le Canadien d’Étienne Parent publie un extrait de Paroles d’un croyant.

-

[10]

Philippe Aubert de Gaspé jr, L’influence d’un livre, Québec, Imprimé par William Cowan & Fils, rue [de la] Fabrique, Haute-Ville, 1837, iv-122 p. Des extraits de Paroles d’un croyant sont cités en exergue des chapitres 1, 2, 4 et 10. Éliminées des éditions ultérieures après la sortie de la version censurée par l’abbé Casgrain en 1864, rééditée en 1878, en 1885 et en 1964, ces épigraphes de Lamennais n’ont été rétablies qu’avec l’édition en fac-similé de 1984, publiée chez Hurtubise HMH.

-

[11]

Claude Galarneau, « Livre et société à Québec (1760-1859). État des recherches », dans L’Imprimé au Québec, aspects historiques (18e-20e siècle), Yvan Lamonde (dir.), Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1983, p. 132.

-

[12]

Jacques Michon, « Enjeux transnationaux autour de la propriété littéraire : le Canada et le modèle américain », communication in absentia présentée à la session française de SHARP du 22e Congrès international des sciences historiques, Jinan (Chine), 28 août 2015, 21 p.

-

[13]

Souvent les ouvrages canadiens eux-mêmes proviennent de l’extérieur. Par exemple, au xxe siècle la plupart du temps, le lecteur canadien n’a accès aux oeuvres canadiennes-anglaises en français que dans des traductions parisiennes et le lecteur anglophone ne lit ses grands auteurs que dans des éditions de New York et de Londres. Dans un cas comme dans l’autre, cette médiation extérieure n’est pas sans entraîner des distorsions. Ainsi cette réalité est-elle déjà en elle-même de nature internationale. Il n’est pas nécessaire de sortir du corpus national pour vivre l’expérience de cette singulière « étrangeté ».

-

[14]

Eli MacLaren, Dominion and Agency, Copyright and the Structuring of the Canadian Book Trade, 1867-1918, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 2011.

-

[15]

À la fin du xixe siècle jusqu’au milieu du xxe, les contrats internationaux de distribution imposent du côté anglophone (britannique et américain) l’implantation d’agences à Toronto, et du côté francophone (européen) le développement de librairies de gros à Montréal et à Québec. Les firmes des métropoles française et britannique n’entretiennent pas le même type de rapport avec leurs clients canadiens. Par exemple, contrairement à leurs homologues anglo-saxons, les éditeurs français n’accordent pas la distribution exclusive de leurs ouvrages aux firmes locales, ce qui a pour résultat de contrarier le développement du secteur de la distribution du livre de langue française. À ce sujet, voir la critique de Paul Bertin, Aller et retour. Super nivem…, Paris, Éditions Alsatia, 1943, p. 13; cité dans Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, Jacques Michon (dir.), vol 2: Le Temps des éditeurs, 1940-1959, Montréal, Fides, 2004, p. 382-383.

-

[16]

Marie-Pier Luneau, Louvigny de Montigny à la défense des auteurs, Montréal, Leméac, coll. « Domaine histoire », 2011, 221 p.; « Passeur ou cerbère? Louvigny de Montigny à la défense des droits des auteurs », dans Passeurs d’histoire(s), figures des relations France-Québec en histoire du livre, 2010, p. 307-320.

-

[17]

En contribuant à la reconnaissance du métier d’écrivain au Québec, de Montigny préfigurait l’action des associations professionnelles d’auteurs créées dans les années suivantes. À ce sujet, voir les travaux de Josée Vincent publiés dans Les tribulations du livre québécois en France (1959-1985), Québec, Nuit blanche éditeur, 1997, et dans de nombreux articles consacrés à l’étude des stratégies de promotion du livre québécois sur les marchés étrangers et dans les foires internationales.

-

[18]

Jacques Michon, « Les éditeurs de littérature française aux États-Unis et en Amérique latine durant la Deuxième Guerre mondiale », Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique du Canada, vol. 33, no 2, automne 1995, p. 165-187.

-

[19]

Voir Éditeurs transatlantiques. Études sur les Éditions de l’Arbre, Lucien Parizeau, Fernand Pilon, Serge Brousseau, Mangin, B.D. Simpson, rassemblées et présentées par Jacques Michon, Sherbrooke, Ex Libris, et Montréal, Triptyque, coll. « Études sur l’édition », 1991, 245 p.; et Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, vol. 2 : Le Temps des éditeurs, 1940-1959, Montréal, Fides, 2004, p. 23-82; ces pages sont aussi partiellement disponibles sur Google Books : https://books.google.ca/books?id=ke8qDTzoW6kC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=fond%C3%A9es+par+robert+Charbonneau&source=bl&ots=iWBHOKlkgl&sig=Nt184r2gP5C6pV1TXVF0s23_Cko&hl=fr&sa=X&ei=fdNkVZTQFYbhsASauoKABw&ved=0CD4Q6AEwBw#v=onepage&q=fond%C3%A9es%20par%20robert%20Charbonneau&f=false

-

[20]

Eli MacLaren, Dominion and Agency, Copyright and the Structuring of the Canadian Book Trade, 1867-1918, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 2011.

-

[21]

Du côté du Canada anglais, dans le secteur des magazines populaires anglophones, on substitue des titres canadiens à des produits américains équivalents interdits d’importation durant la guerre; voir Carolyn Strange et Tina Loo, « Les magazines populaires anglophones durant la guerre », dans HLIC III, p. 269-274.

-

[22]

« Les Professionnels du livre à la conquête de leur marché : les associations professionnelles dans le champ littéraire au Québec (1921-1960) », thèse de doctorat en études françaises, Université de Sherbrooke, 2002, 370 p. Marie-Pier Luneau et Josée Vincent (dir.), La fabrication de l’auteur, Québec, Éditions Nota bene, coll. « Sciences humaines / littérature », 2010, 524 p.

-

[23]

Pour faire face à la mondialisation, « à mon sens, écrit Jacques Parizeau, trois facteurs sont déterminants : la vitalité du milieu culturel, la disponibilité de travailleurs formés, l’emplacement des centres de décision » (Le Québec et la mondialisation, une bouteille à la mer, Montréal, VLB éditeur, 1998, p. 40). Durant les années 1940, pour la première fois dans le monde du livre québécois ces trois facteurs sont réunis.

-

[24]

Passeurs d’histoire(s), figures des relations France-Québec en histoire du livre, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2010, 482 p. Plusieurs études de ce recueil abordent la question des réseaux internationaux de collaboration et de coédition entre l’Europe et l’Amérique qui se mettent en place à partir de la fin du xixe siècle, notamment dans le domaine des revues transatlantiques qui font le pont entre les cultures francophones des deux continents.

-

[25]

Le Québec devient à nouveau une terre d’accueil pour les écrivains et intellectuels étrangers, mais cette fois ce ne sont plus des prêtres et des religieux catholiques qui fuient la France révolutionnaire et laïque, mais des intellectuels progressistes qui contribuent à la laïcisation du champ littéraire et oeuvrent souvent dans le monde de l’édition comme, entre autres, Pierre Tisseyre, Guy Boulizon, Robert Marteau, Claude Haeffely et Alain Horic.

-

[26]

Henri-Jean Martin, Le livre et la civilisation écrite, avec la collaboration de Pierre Pelou, Paris, École nationale supérieure des bibliothèques, 1970, p. 113. Voir aussi Frédéric Barbier, « Le commerce international de la librairie française au xixe siècle (1815-1913) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 28, janvier-mars 1981, p. 113-114, note 43.

-

[27]

Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, Jacques Michon (dir.), Montréal, Fides. Voir aussi Josée Vincent et Eli MacLaren, « Book Policies and Copyright in Canada and Québec: Defending National Cultures », Canadian Literature, Issue 204, Spring 2010, p. 63-82.

-

[28]

Sans cette innovation de produit et le succès phénoménal d’un livre comme les Insolences du frère Untel, la création précipitée du Ministère de l’Éducation du Québec contre la volonté des évêques catholiques n’aurait jamais eu lieu; voir Jacques Michon, « Édition et innovation : le livre à un dollar », Documentation et bibliothèques, vol. 51, no 2, avril-juin 2005, p. 97-104.

-

[29]

Voir Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, volume III : De 1918 à 1980, Carole Gerson et Jacques Michon (dir.), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, p. 219-221.

-

[30]

Voir Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, vol. 3: La Bataille du livre, 1960-2000, Jacques Michon (dir.), Montréal, Fides, 2010, p. 26, 295 et 313.

-

[31]

Frédéric BRISSON, La pieuvre verte, Hachette et le Québec depuis 1950, préface de Jacques Michon, Montréal, Leméac, 2012, 238 p.

-

[32]

Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, LRQ, c. D-8.1. En accordant à des librairies agréées l’exclusivité des ventes aux bibliothèques et aux institutions d’enseignement financées par l’État, cette loi assure une distribution du livre dans toutes les régions de la province. Contrairement à ce qui se passe depuis 20 ans au Canada et aux États-Unis, où la librairie indépendante est en déclin, menacée notamment par tous les soldeurs et Amazon de ce monde, la librairie québécoise, dont le quart des revenus est assuré par les achats institutionnels, grâce à cette loi entrée en vigueur en 1981, continue à résister à l’érosion.

-

[33]

Évaluation du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (Padié), étude économique, tome 1, Ottawa, Gouvernement du Canada, Ministère des Communications, 1992, p. ix. Voir aussi Question d’édition, politique et programmes de l’édition du livre, rapport annuel 2003-2004, Ottawa, Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, 2004, p. 18.

-

[34]

On oublie souvent qu’une partie de la production littéraire québécoise est aussi publiée en France et le plus souvent destinée au marché québécois lui-même.

-

[35]

Ainsi, à partir des années 1980, la Société générale d’impression, de distribution et d’édition (SOGIDES) de Pierre Lespérance a fait l’acquisition d’un grand nombre de maisons d’édition en difficulté, maisons fondées dans les années 1960 et 1970.

-

[36]

« L’histoire du livre dans une perspective transnationale », Histoire et civilisation du livre, revue internationale, vol. VIII, Genève, Librairie Droz S.A., 2012, p. 17.

-

[37]

À ce sujet, voir Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales Histoire, Sciences sociales, 58e année, 1, 2003, p. 7-36 (en particulier p. 12).

-

[38]

Josée Vincent, « Louis-Alexandre Bélisle au service du milieu des affaires », Documentation et bibliothèques, vol. 56, no 4, octobre-décembre 2010, p. 155-161; « Dictionnaire général de la langue française au Canada de Louis-Alexandre Bélisle, 1957 », dans Livres québécois remarquables du xxe siècle, Claude CORBO (dir.), avec la collaboration de Sophie Montreuil, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 165-177; « Faire confiance au Canadien moyen. Les manuels techniques de Louis-Alexandre Bélisle », Revue de Bibliothèque et archives nationales du Québec, no 4, 2012, p. 70-83; et avec Hervé Serry, « Penser le rôle des foires internationales dans la mondialisation de l’édition. L’exemple des éditeurs québécois à la Buchmesse de Francfort », Le Mouvement Social, 2013/2 (n° 243), p. 105-116.

-

[39]

Voir les références de ce paragraphe en bibliographie.

Bibliographie

- Philippe Aubert de Gaspé fils, L’influence d’un livre, roman historique, postface de Rainier Grutman, Montréal, Boréal, coll. « Boréal Compact », 2014 (©1996), 149 p.

- Frédéric Barbier, « Le commerce international de la librairie française au xixe siècle (1815-1913) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 28, janvier-mars 1981, p. 94-117.

- Stéphanie Bernier, Sophie Drouin et Josée Vincent (dir.), Le livre comme art, matérialité et sens, Québec, Éditions Nota bene, coll. « Sciences humaines / littérature », 2013, 212 p. (imp. Marquis, Montmagny).

- Frédéric Brisson, La pieuvre verte, Hachette et le Québec depuis 1950, préface de Jacques Michon, Montréal, Leméac, 2012, 238 p.

- Dictionnaire des gens du livre au Québec, dirigé par Marie-Pier Luneau et Josée Vincent (à paraître). https://www.usherbrooke.ca/grelq/la-recherche

- Martin Doré, « Approche quantitative et culture : étude théorique, analytique et historique d’un catalogue d’éditeur à l’intérieur de son marché, le cas des éditions Hurtubise HMH (1960-2003) », doctorat en études françaises, Université de Sherbrooke, 2009, 659 p.

- Évaluation du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (Padié), étude économique, tome 1, « Étude préalable », Ottawa, Gouvernement du Canada, Ministère des Communications, division de l’évaluation des programmes, 1992, xvi-96 p.

- Claude Galarneau, « Livre et société à Québec (1760-1859). État des recherches », dans L’Imprimé au Québec, aspects historiques (18e-20e siècle), Yvan Lamonde (dir.), Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1983, p. 127-144.

- Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, Jacques Michon (dir.), vol 2 : Le Temps des éditeurs, 1940-1959, Montréal, Fides, 2004, 538 p.

- Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle, Jacques Michon (dir.), vol. 3 : La Bataille du livre, 1960-2000, Montréal, Fides, 2010, 517 p.

- Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, volume III : De 1918 à 1980, Carole Gerson et Jacques Michon (dir.), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, 671 p.

- Pierre Hébert, avec la collaboration de Patrick Nicol, Censure et littérature au Québec : le livre crucifié (1625-1919), Montréal, Fides, 1997, 294 p.

- Marcel Lajeunesse, « Le dictionnaire dans les écoles francophones du Québec », Cahiers de la Société bibliographique du Canada / Papers of the Bibliographical Society of Canada, 48, 2, automne 2010, p. 237-255.

- Marie-Pier Luneau et Josée Vincent (dir.), La fabrication de l’auteur, Québec, Éditions Nota bene, coll. « Sciences humaines / littérature », 2010, 524 p.

- Marie-Pier Luneau, Louvigny de Montigny à la défense des auteurs, Montréal, Leméac, coll. « Domaine histoire », 2011, 221 p.

- Hans-Jürgen Lüsebrink, « Le livre aimé du peuple », les almanachs québécois de 1777 à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », Laval, 2014, 422 p.

- Martin Lyons et Jean-Yves Mollier, « L’histoire du livre dans une perspective transnationale », Histoire et civilisation du livre, vol. VIII, Genève, Librairie Droz S.A., 2012, p. 9-20.

- Eli MacLaren, Dominion and Agency, Copyright and the Structuring of the Canadian Book Trade, 1867-1918, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 2011.

- Henri-Jean Martin, Le livre et la civilisation écrite, avec la collaboration de Pierre Pelou, Paris, École nationale supérieure des bibliothèques, 1970, 209 p.

- Thomas Matheson, « Un pamphlet au Bas-Canada : Les Paroles d’un croyant de La Mennais », mémoire de maîtrise, Université Laval, 1958, xviii-92 p.

- François Melançon, « Le Livre à Québec dans le premier xviiie siècle. La migration d’un objet culturel », doctorat en études françaises, Université de Sherbrooke, 2007, xx-620 p.

- Jacques Michon (dir.), Éditeurs transatlantiques. Études sur les Éditions de l’Arbre, Lucien Parizeau, Fernand Pilon, Serge Brousseau, Mangin, B.D. Simpson, Sherbrooke, Ex Libris / Montréal, Triptyque, coll. « Études sur l’édition », 1991, 245 p.

- Jacques Michon, « Les éditeurs de littérature française aux États-Unis et en Amérique latine durant la Deuxième Guerre mondiale », Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique du Canada, vol. 33, no 2, automne 1995, p. 165-187.

- Jacques Michon, « Édition et innovation : le livre à un dollar », Documentation et bibliothèques, vol. 51, no 2, avril-juin 2005, p. 97-104.

- Jacques Michon, « Histoire du livre et de la lecture au Canada, aperçus sur des développements récents », communication au 4e colloque international sur « Le livre, l’édition et la lecture dans le monde contemporain / The History of the Book. International comparisons », University of New South Wales, Sydney, 10-12 juillet 2005.

- Denis Monière, Ludger Duvernay et la révolution intellectuelle au Bas-Canada, Montréal, Québec/Amérique, 1987, 231 p.

- Jacques Parizeau, Le Québec et la mondialisation, une bouteille à la mer, Montréal, VLB éditeur, coll. « Balises », 1998, 46 p.

- Passeurs d’histoire(s), figures des relations France-Québec en histoire du livre, Marie-Pier Luneau, Jean-Dominique Mellot, Sophie Montreuil et Josée Vincent (dir.), en collaboration avec Fanie St-Laurent, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2010, 482 p.

- Question d’édition, politique et programmes de l’édition du livre, rapport annuel 2003-2004, Ottawa, Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, 2004, 40+11 p.

- Maude Roux-Pratte, Le Bien Public, 1909-1978, un journal, une maison d’édition, une imprimerie, la réussite d’une entreprise mauricienne à travers ses réseaux, préface de Denis Vaugeois, Québec, Septentrion, 2013, 210 p.

- Josée Vincent, Les tribulations du livre québécois en France (1959-1985), Québec, Nuit blanche éditeur, coll. « Études », 1997, 234 p.

- Josée Vincent et Eli MacLaren, « Book Policies and Copyright in Canada and Québec: Defending National Cultures », Canadian Literature, Issue 204, Spring 2010, p. 63-82.

- Josée Vincent, « Louis-Alexandre Bélisle au service du milieu des affaires », Documentation et bibliothèques, vol. 56, no 4, octobre-décembre 2010, p. 155-161

- Josée Vincent, « Dictionnaire général de la langue française au Canada de Louis-Alexandre Bélisle, 1957 », dans Livres québécois remarquables du xxe siècle, Claude Corbo (dir.), avec la collaboration de Sophie Montreuil, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 165-177.

- Josée Vincent, « Faire confiance au Canadien moyen. Les manuels techniques de Louis-Alexandre Bélisle », Revue de Bibliothèque et archives nationales du Québec, no 4, 2012, p. 70-83.

- Josée Vincent et Hervé Serry, « Penser le rôle des foires internationales dans la mondialisation de l’édition. L’exemple des éditeurs québécois à la Buchmesse de Francfort », Le Mouvement Social, 2013/2 (n° 243), 156 pages.

- Paul Vulliaud, Les paroles d'un croyant de Lamennais, 5e édition, Amiens, Edgar Malfère, collection « Les grands évènements littéraires », 1928, 179 p.

- Jean-Philippe Warren, Honoré Beaugrand, la plume et l’épée (1848-1906), Montréal, Boréal, 2015, 535 p.

Liste des figures

Image 1

La Mennais, [Félicité Robert de], Paroles d’un croyant, neuvième édition Paris, Eugène Renduel, 1834, [édition pirate, Montréal, s.é., circa 1836, Cote : U. de Sherbrooke, HX 51 L35 1834], page titre

Image 2

[Desbiens, Jean-Paul], Les Insolences du Frère Untel, préface d’André Laurendeau, Montréal, Éditions de l’Homme, 1960, couverture[29]

Image 3

Frère Untel, The Impertinences of Brother Anonymus, translation by Miriam Chapin, preface by André Laurendeau, « French Canadian Renaissance », Montréal, Harvest House, 1962, couverture[30]

![La Mennais, [Félicité Robert de], Paroles d’un croyant, neuvième édition Paris, Eugène Renduel, 1834, [édition pirate, Montréal, s.é., circa 1836, Cote : U. de Sherbrooke, HX 51 L35 1834], page titre](/fr/revues/memoires/2016-v7-n2-memoires02575/1036857ar/media/1984688n.jpg)

![[Desbiens, Jean-Paul], Les Insolences du Frère Untel, préface d’André Laurendeau, Montréal, Éditions de l’Homme, 1960, couverture29](/fr/revues/memoires/2016-v7-n2-memoires02575/1036857ar/media/1984689n.jpg)

10.7202/1030091ar

10.7202/1030091ar