Résumés

Résumé

Salué par la critique et récompensé pour son oeuvre, Robert Choquette est l’un des poètes canadiens-français les plus reconnus de sa génération. Parallèlement à sa production poétique, l’écrivain fait figure de pionnier dans l’écriture radiophonique. Existe-t-il un fil conducteur entre ces deux moments de la trajectoire de l’écrivain, entre la littérature « traditionnelle » et celle d’une modernité médiatique? Comment s’articule chez Robert Choquette le passage du médium livre à celui de la radio? Le noeud de ce basculement se trouve à notre avis dans la décennie 1930. À ce moment, Choquette fait non seulement ses premiers pas à la radio, mais il occupe également le poste de directeur littéraire de La Revue moderne. Son travail à la revue constitue d’après nous un moment décisif dans le déploiement d’une oeuvre « intermédiatique », révélant l’étonnante polyvalence d’une production capable de s’adapter à différents supports. Dans cet article, nous proposons d’étudier l’influence de ces trois médiums (livre-revue-radio) sur la production des années 1930 de Robert Choquette, à la lumière d’une poétique historique des supports, telle que théorisée par Marie-Ève Thérenty.

Abstract

Critically acclaimed and amply rewarded for his collections, Robert Choquette is one of the most renowned French-Canadian poets of his time. A prolific poet and writer in his own right, he was also a pioneer in writing for radio. Are those two moments in the trajectory of the author’s career connected in any way? If so, how does Choquette articulate the passage among different media, different audiences? We consider the 1930s as key to understanding his route into diverse media. During that period, Choquette not only launched his career in radio, but also became literary editor of La Revue moderne. Yet, it is his work at the magazine, we argue, that represents a key moment in the emergence of an intermedia oeuvre, an oeuvre that reveals the surprising versatility of a body of work that could be easily adapted to different media. In this article, we study this three-fold production in the 1930s (book-magazine-radio) through the lens of Marie-Ève Therenty’s poetics of material media.

Corps de l’article

En 1961, le poète Robert Choquette (1905-1991) se voit sacrer « prince des poètes » par la Société des poètes canadiens-français. Ce titre vient couronner une carrière poétique dont l’oeuvre fut maintes fois primée dès ses débuts. Son premier recueil À travers les vents (1925, Éditions du Mercure) obtient le prix David (1926), plus prestigieux prix littéraire de l’époque, et qui récompensera tous ses recueils subséquents[1], faisant de Choquette l’un des poètes les plus reconnus de sa génération. Parallèlement à sa production poétique, Choquette fait figure de pionnier dans l’écriture radiophonique. Après une première incursion dans l’univers romanesque avec La pension Leblanc (1927), c’est réellement à la radio que ses talents de raconteur s’affirment, mettant à profit ce nouveau média de masse qui s’impose pendant les années 1930 au Québec, et inscrivant l’oeuvre en prose de l’écrivain « sous le signe de la modernité des médias[2] ». Ses radioromans des années 1935-1956 (Le curé de village, La pension Velder et Métropole) rencontrent un large public et seront publiés en livres (1936, 1941), avant de faire leur entrée à la télévision[3].

Le « prince des poètes » se fit donc également prince des ondes radiophoniques. S’inscrivant à l’intérieur de deux sphères de productions distinctes (sphère de production restreinte, sphère de grande diffusion), l’écriture poétique et radiophonique de Choquette n’ont jamais fait l’objet d’une étude conjointe. Outre les travaux fondateurs de Renée Legris[4] sur les liens étroits entre littérature en prose et littérature radiophonique, aucune étude n’a tenté de lire l’ensemble de la production littéraire de Choquette à travers ses différents supports. Existe-t-il un fil conducteur entre ces deux moments de la trajectoire de l’écrivain, entre la littérature « traditionnelle » et celle d’une modernité médiatique? Comment lire conjointement ses oeuvres appartenant à différents supports, s’adressant à différents publics? Comment, en somme, s’articule chez Robert Choquette le passage du médium livre à celui de la radio?

Le noeud de ce basculement se trouve à notre avis dans la décennie 1930. À ce moment, Choquette fait ses premiers pas à la radio en inaugurant une première série d’émissions consacrées à la poésie sur les ondes de CKAC, mais il occupe également le poste de directeur littéraire à La Revue moderne, revue à triple visée « Littéraire, politique, artistique[5] », fondée en 1919 par Madeleine (Anne-Marie Gleason). Le passage de Choquette à la revue, s’étalant de juin 1928 à janvier 1930, a peu retenu l’attention des études sur l’écrivain et des travaux sur le périodique[6]. Pourtant, il constitue d’après nous un moment décisif dans le déploiement d’une oeuvre « intermédiatique » chez Choquette, révélant, d’une part, l’étonnante polyvalence d’une production capable de s’adapter à différents supports et, d’autre part, le développement de nouvelles tribunes et de nouveaux supports pour la fiction, qui ont une incidence sur les pratiques d’écriture des auteurs.

En prenant comme point central l’incursion de Choquette dans le magazine, nous proposons d’étudier la triade livre-revue-radio dans sa production de la décennie 1930, à la lumière d’une poétique historique des supports telle que théorisée par Marie-Ève Thérenty, c’est-à-dire au moyen d’une prise en compte de « l’appropriation-transgression[7] » par l’écrivain des différentes normes éditoriales liées au médium. Sans « transcender » (Thérenty) les catégories génériques et les formes possibles, il nous semble que, à partir de son travail à La Revue moderne, l’écriture de Choquette participe à la conception d’une oeuvre « intermédiatique », qui circule à travers les différents supports dans un souci d’adaptabilité. Cette grande plasticité de l’oeuvre choquettienne témoigne d’une maîtrise des codes du monde médiatique, une maîtrise qui naît d’une « conscience médiatique » (Thérenty, 2009 : 114) que favorisent la connaissance et la prise en compte de la forme matérielle (ou sonore dans le cas de la radio) et de ses publics dans l’élaboration de stratégies de diffusion. Cette conscience médiatique contribue au développement de son oeuvre tout en se mettant au service d’un plus vaste idéal : promouvoir par tous les moyens la littérature et la culture canadienne-française.

Dans un premier temps, nous étudierons la production de Robert Choquette à La Revue moderne[8] pour comprendre comment le nouveau directeur littéraire mobilise les contraintes du support (format, public, contenu) en vue de réaliser son programme éditorial, ce qui nous mènera, dans un deuxième temps, à l’étude comparative du poème Metropolitan Museum et de sa première publication dans le magazine. Ce cas nous permettra d’observer les différentes modalités de pénétration médiatique d’une oeuvre à travers trois supports (livre, magazine, radio). Dans un troisième temps, nous examinerons les points de jonction entre le magazine et la radio, deux médias de masse qui, investis par l’écrivain, se développent selon deux logiques : livresque et médiatique. En suivant le fil du parcours médiatique de Robert Choquette, à la fois poète et romancier de la radio, cet article répond donc à une triple visée : faire la lumière sur les deux années de Choquette à la direction littéraire de La Revue moderne, mieux comprendre l’articulation entre les différents supports (livre, revue, radio) qu’il mobilise pendant la décennie 1930, et poursuivre la réflexion sur la place du littéraire et des littéraires dans l’émergence des médias de masse (radio, magazine) dans le Québec de l’entre-deux-guerres.

Robert Choquette, directeur littéraire de La Revue moderne

Le numéro de janvier 1928 marque la fin d’une époque à La Revue moderne. Sa fondatrice, Madeleine, signe son dernier numéro à titre de directrice générale de la revue. Quittant « la famille[9] » pour fonder La Vie canadienne, elle laisse une revue sur le déclin : des 20 000 exemplaires vendus au début des années 1920, les tirages chutent de près de moitié en 1929[10]. Noël E. Lanoix lui succède en juin 1928, et un jeune poète du nom de Robert Choquette se retrouve à la direction littéraire.

Choquette n’en est pas à sa première incursion dans le monde médiatique, ayant travaillé quelques mois, à sa sortie du Collège Loyola, au quotidien The Gazette. Dès son entrée en poste à la revue, il ne manque pas d’ambition, affirmant dans sa correspondance vouloir faire de La Revue moderne une « vraie revue, où ne figureraient que des artistes de premier ordre, des écrivains, des poètes de première qualité; une revue qui serait pour les étrangers une révélation, un guide et pour nous un réconfort et une consolation[11] ». Son engagement est tel qu’il confie que la revue est « beaucoup plus importante à [s]es yeux qu’aucun livre qu[’il] pourrai[t] écrire[12] ». Les lettres adressées à ses amis écrivains livrent les premiers fondements d’un programme qu’il s’ingéniera à appliquer dans les pages de la revue.

L’un des soucis premiers du nouveau directeur est de « canadianiser » la revue : « Je veux en faire une revue canadienne-française […], non une revue française. Je ne veux pas avoir de pages où l’on parle de “ce qui se joue actuellement à Paris” : qu’est-ce que ça nous f… cela[13]? » Choquette veut remédier à la « parisianisation » du magazine en instaurant une chronique régulière sur la vie des arts et des lettres, « Le mois artistique et littéraire », signée notamment par Albert Pelletier et Henri Girard. En plus de ramener l’actualité culturelle locale à l’avant-scène, le nouveau directeur veut apporter des changements quant à la reproduction de romans français. Son correspondant et mentor, Louis Dantin, ancien collaborateur à La Revue du temps de Madeleine, lui suggère de publier des romans canadiens en ses pages[14]. Si la suggestion sourit à Choquette, elle semble difficilement réalisable. Est-ce par manque de manuscrits ou par manque d’intérêt que le directeur abandonne l’idée? Sur les 23 romans présentés, un seul titre est l’oeuvre d’un canadien (un « roman-nouvelle » par Émile Coderre[15]), et les romans sentimentaux continuent d’être publiés.

La question du lectorat visé constitue un autre obstacle, comme l’affirme Dantin : « Je sais bien que vous êtes entravé et retenu par votre public; mais vous saurez, sans qu’il s’en doute, faire son éducation et relever son goût que tant de fadeurs ont gâté[16]. » En effet, si, à sa fondation, La Revue moderne se veut un « centre intellectuel » dont la vocation est de « développer le goût des arts et de la littérature », ainsi que le résume Madeleine dans son premier éditorial, et que la directrice, dès les débuts de son entreprise médiatique, s’entoure de collaborateurs respectés issus de différents domaines (dont Louvigny de Montigny, Louis Dantin et Olivar Asselin), la revue prend progressivement un tournant populaire en s’engageant dans la « voie du magazine féminin[17] ». Le public féminin devient le premier destinataire de la revue, qui reproduit à son intention des romans-feuilletons sentimentaux[18]. Une tâche colossale attend le poète pour imprégner d’un parfum canadien et intellectuel ses « colonnes trempées dans l’eau de Floride[19] ». Il s’y attellera en promouvant la production littéraire et artistique actuelle au moyen des outils mis à sa disposition dans le magazine.

Comment ce programme s’incarne-t-il dans la revue? Mentionnons d’abord que l’espace dont dispose Choquette est somme toute restreint. Des 60 pages qui composent bon an mal an la revue, les pages « Femina » et la reproduction d’un roman inédit occupent, dans certains numéros, près de la moitié du contenu. La reproduction de romans inédits (généralement deux par numéros) court sur 20 pages. En somme, et puisque la publication de romans français est maintenue, il reste tout au plus une dizaine de pages pour former le public aux arts et diffuser la littérature canadienne-française inédite.

Des différents lieux de discours qu’investit Choquette dans la revue, le texte d’ouverture reste un incontournable pour édicter une norme éditoriale et fonder un programme. Après trois numéros et de nombreuses discussions épistolaires au sujet de la direction à adopter, Choquette dévoile avec assurance les détails de son entreprise dans son texte « Aux lecteurs[20] ».

De quoi se compose ce programme? La tâche première à laquelle se consacre le nouveau directeur consiste à regrouper des collaborateurs parmi les « artistes les plus remarquables de chez nous, poètes, prosateurs, musiciens », dans le souci constant de représenter la « pensée canadienne » dans toutes ses nuances et de battre en brèche l’esprit de chapelle. Choquette ne craint pas la polémique, voire la recherche, en publiant des critiques aux avis divergents sur un même livre (« L’opinion d’un collaborateur se heurte à celle d’un autre? Louis Dantin ne pense pas comme Jean-Charles Harvey? Où est le mal[21]? »). Il relance une controverse née dans les pages du Devoir en faisant paraître « L’art et la morale[22] », un plaidoyer pour l’autonomie de l’art signé par Dantin en réponse au critique Edmond Léo. Le directeur va d’ailleurs lui-même remettre des exemplaires de ce numéro au journal pris à partie[23]. Mais la polémique et les débats d’idées restent somme toute peu présents et toujours liés à des questions d’ordre littéraire.

Sur le plan de la production poétique, Choquette met sur pied une nouvelle section, « Le jardin des poètes », où les pages inédites sont à l’honneur. Il alimente cette rubrique grâce à son réseau d’écrivains de la jeune génération et d’auteurs gravitant autour de cette constellation : Alice Lemieux, Émile Coderre[24], Éva Senécal, Jovette Bernier, Alfred Desrochers, Rosaire Dion-Lévesque et Simone Routier. Choquette fait lui-même paraître quelques-uns de ses poèmes dans le magazine.

L’annonce du nouveau contenu[25]s’accompagne d’une défense du programme éditorial. Comme mentionné précédemment, le lectorat de la revue se divise en deux publics distincts, problème que Choquette décide d’aborder par le biais d’un dialogue imaginé avec un interlocuteur masculin, opposant fictif au nouveau programme. Ce lecteur imaginé craint que la revue ne devienne trop savante pour le public féminin. Empreint d’une bonne dose de paternalisme, ce « vrai chevalier » se porte à la défense de la lectrice en détresse : « “Et ces dames” […] “comment croyez-vous qu’elles supporteront tout ce bagage?” Ces pauvres petites dames, sont-elles capables de comprendre ceci, de retenir cela? » Le directeur entre dans la joute pour contredire son adversaire et rectifier les faits. Le public féminin est un public instruit et les changements proposés à la revue ne peuvent que lui être bénéfique : « Trêve! c’est ce ton joli, gentil, ce zézaiement, cette sentimentalité à l’eau de Cologne qu’il faut faire déguerpir de nos pages. […] Il est pourtant reconnu que plus de la moitié des habitués aux conférences, aux bibliothèques, aux salles de lecture sont des femmes; que la jeunesse féminine cherche plus à s’instruire que la jeunesse masculine. » Choquette entend bien répondre à cette soif d’apprentissage en lui servant « une revue littéraire et artistique sérieuse » sans s’enliser dans des exposés scientifiques abscons. La revue doit rester un divertissement et conserver sa légèreté. L’art et la littérature se présentent donc comme des objets dont on peut jouir tout en gardant un esprit éclairé.

Si le procédé est somme toute maladroit et montre que le public féminin, malgré sa prédominance, n’a pas voix au chapitre, il a l’avantage de poser clairement le nouveau directeur en redresseur de la revue. L’effort est d’ailleurs applaudi par l’un de ses fidèles lecteurs, Louis Dantin : « Et votre exposé de principes, l’un de ces derniers mois, donnait la note juste : il faut former le goût au lieu de le subir, et ce n’est pas aussi difficile qu’on le croit[26]. » Au moyen de ses éditoriaux subséquents, Choquette cherchera précisément à former le goût de son lectorat en diffusant les différentes manifestations artistiques actuelles.

À ce titre, il utilise sa tribune pour encourager les nouvelles initiatives en matière d’art et de culture : le Festival de la chanson et des métiers du terroir, l’exposition des travaux des étudiants de l’École des beaux-arts, le premier opéra écrit par un Canadien français, l’arrivée du cinéma, la poésie des femmes[27]. L’accueil bienveillant aux diverses manifestations du talent artistique canadien-français n’évacue pas un regard critique, qui contribue à définir le type de production artistique qu’il entend promouvoir. Par exemple, au moment de parler du Festival de la chanson de Québec, Choquette déplore la trop grande présence du folklore au détriment d’artistes et de compositeurs canadiens-français dont le talent rivalise avec celui des grands artistes internationaux[28]. Il craint que l’attrait exotique pour le folklore issu des campagnes ne livre une image faussée et peu flatteuse de la production musicale canadienne. Son compte rendu met à l’avant-plan les artistes canadiens-français menant une carrière à l’international ou ayant été formés à l’étranger, comme Wilfrid Pelletier et Alfred Laliberté. Les formes artistiques valorisées par Choquette appartiennent à la culture élitaire, bien qu’il dise (non sans une certaine honte) préférer le cinéma (muet) au théâtre.

L’énoncé du programme de la revue exprime toute la complexité de la tâche qui attend le rédacteur, forcé de louvoyer entre les attentes de ses deux publics, tout en promouvant une production culturelle indigène de qualité. Choquette doit également composer avec un format imposé par les annonceurs publicitaires, qui déplaît visiblement aux lecteurs de la revue : « D’autres [personnes] se plaignent du format, qu’ils trouvent trop grand. Nous comprenons comme elles qu’un format de dimension moindre serait plus commode. Mais nous sommes pour le moment à la merci des annonceurs, sur lesquels repose toute publication qui prétend vivre en Amérique[29]. » Les impératifs économiques de la revue sont incontestables et la publicité occupe une large place[30]. Choquette doit donc jongler avec différentes logiques difficilement compatibles : rentabilité, divertissement, féminité, culture savante et contenu canadien. Mais la matérialité de la revue ne constitue pas seulement une contrainte. Choquette y voit justement une occasion de faire pénétrer la culture et plus précisément l’art canadien au sein de la revue.

Faire pénétrer les arts dans la revue

L’un des premiers soucis de Choquette à son entrée à La Revue moderne concerne le choix de la couverture. Au moment d’élaborer ses premières livraisons, il demande conseil à Dantin : « Faites-moi des suggestions sur la couverture. Vous aimeriez mieux des photographies canadiennes[31]? » Depuis sa fondation, la couverture de la revue subit plusieurs transformations. Au départ, elle présente presque exclusivement des portraits de femmes (dessin, photo) qui couvrent l’ensemble de l’espace. Dès octobre 1927, l’illustration rétrécit et apparaît au sein d’un rectangle situé à droite de la page, avant de complètement disparaître à partir de juillet 1929 au profit d’une couverture plus sobre, de style Art déco.

Un autre changement notable survient, initié par Choquette. Avec le numéro de juillet 1928, les portraits de femmes font place à des oeuvres de jeunes artistes canadiens-français[32]. Si ces dernières présentent toutes une caractéristique commune, celle d’être l’oeuvre d’élèves inscrits à l’École des beaux-arts de Montréal, les sujets et les techniques sont des plus divers : une « tête de jeune fille » sculptée, un portrait d’une « indienne », un fusain représentant la coupe du bois, ou encore une scène d’aviation dessinée par Jean Paul Lemieux. Un encadré, situé le plus souvent dans la page d’introduction de la revue, donne les détails de l’oeuvre et de l’artiste en prenant soin de mentionner les prix récoltés. Afficher l’art en première page de la revue, de surcroît un art jeune et nouveau (et non pas l’oeuvre d’artistes établis), constitue un pari audacieux, qui participe de la volonté de Choquette de diffuser et d’encourager les réalisations de la jeunesse artistique. Plus encore, les illustrations incarnant « un vecteur fondamental de l’orientation éditoriale d’un magazine[33] », l’apparition d’oeuvres d’art sur la couverture contribue à l’affirmation de l’entreprise de « canadianisation » et de promotion des arts dans la revue. Si les portraits de femmes tendaient un miroir complaisant au lectorat féminin, il n’en est rien des oeuvres retenues. Le buste de Dinah Lauterman montrant un vieil homme barbu à casquette vient asseoir le contenu artistique et actuel de la revue, à des lieux de la mondaine en robe du soir. La couverture devient un nouveau moyen pour changer l’image du magazine, qui ne se présente plus comme un magazine « féminin ».

Puisque la couverture se veut le reflet du contenu de la revue, l’art ne reste pas confiné à la première page. En plus des critiques d’art d’Henri Girard, la production de l’École des beaux-arts se trouve au coeur de la stratégie de promotion artistique. Choquette sollicite la collaboration de Charles Maillard, directeur de l’École des beaux-arts, qui fournit deux textes à la revue[34] (l’un portant spécifiquement sur l’École et ses visées, et l’autre sur le dessin). Dans son deuxième numéro, Choquette signe un compte rendu de la cinquième exposition annuelle de l’École des beaux-arts[35]. Ne se posant pas en expert, le directeur insiste moins sur le contenu visuel de l’exposition que sur la preuve du progrès dans les arts au pays qu’incarne un tel événement. De nouveau, Choquette présente l’art comme un divertissement éclairé. Le public ne doit pas se contenter de jouir du tableau, l’appréciation de l’oeuvre se fondant sur un jugement critique : « Il faudrait que le plaisir du public fût basé sur une appréciation raisonnée des oeuvres, non pas sur le seul émoi des yeux; que, sans être desséché par un sens critique trop aigu, celui qui s’arrête devant une statue, une toile, comprît au moins pourquoi il est ému, et qu’ainsi l’émotion atteignît l’esprit[36]. » L’art consiste donc en un objet dont le plaisir s’éprouve aussi par l’esprit, un compromis que Choquette tente de vendre à son public par différents moyens (dont la couverture). D’ailleurs, la visite de l’exposition concorde avec le début des reproductions en premières pages et semble avoir agi comme déclencheur de la collaboration entre l’institution et la revue. Une visite de l’atelier d’Adrien Hébert[37] s’ajoute au contenu artistique et permet cette fois de traiter conjointement la peinture étrangère (hollandaise) et canadienne. Choquette ouvre de nouveau les frontières géographiques de l’art, en proposant à ses lecteurs une visite guidée à l’intérieur du célèbre musée new-yorkais, le Metropolitan Museum.

Une visite intermédiatique au musée

À partir de 1926, Choquette multiplie les voyages aux États-Unis, expériences qu’il transposera par la suite en courts récits de voyage dans La Revue moderne. L’américanité nourrit sans conteste l’oeuvre de Robert Choquette, comme en témoigne éloquemment son poème en l’honneur de l’institution new-yorkaise, Metropolitan Museum (MM). Mais avant que ne paraisse ce livre considéré comme l’un des premiers livres d’artiste au Québec[38], cette visite au musée connaît une première médiatisation dans le magazine.

La lecture du texte de Choquette dans La Revue moderne ne laisse, de prime abord, rien voir d’une parution future sous forme de poème. Un seul indice lie revue et poésie : la reproduction d’une strophe portant sur la Grèce :

Je suis le gracieux éphèbe de la Grèce.

L’air d'Athènes a mûri ma féconde paresse,

Et je chéris la Terre où les dieux ont marché.

Je suis divin comme eux: tout ce que j’ai touché

S’habille de lumière, et j’ai fait des statues

Si belles, que les voix des peuples se sont tues. . .

Cette strophe ne se retrouve pas dans l’état final du livre, mais un passage y fait écho :

Or, voici qu’à mes yeux rayonnaient ces statues

Qu’on dirait près de respirer,

Si belles que la voix des Parques s’en est tue[39].

S’il présente certains traits propres au compte rendu d’exposition (énumération d’oeuvres, appréciations esthétiques), le texte « Trois heures au Metropolitan Museum » (novembre 1929, p. 6) puise à différentes sources et à différents registres, à mi-chemin entre le poétique et le journalistique. Le manuscrit de MM étant contemporain au texte de La Revue moderne[40], l’analyse des nombreux recoupements entre les deux textes[41] met au jour le modus operandi de l’auteur dans l’écriture de sa visite au musée, pensée d’abord pour le support livresque, puis adaptée au magazine. L’élaboration de la version « revue » de MM participe sans conteste à la création de l’oeuvre poétique.

Loin d’être la simple transposition factuelle de sa visite au musée, « Trois heures…» se veut plutôt une plongée au coeur des perceptions du visiteur, happé par l’histoire des civilisations qui défile au rythme de ses pas, salle après salle. L’espace du musée présente une temporalité dilatée :

Trois heures au Metropolitan Museum. C’est trois jours, trois semaines, trois mois qu’il aurait fallu. C’est trop pour l’oeil, trop pour l’esprit. Cela mêle à l’éveil de l’imagination, à l’élan de voir, de saisir, de connaître, une sorte de malaise obscur, un accablement de toute l’âme devant l’infinie variété de l’Histoire et la brièveté des heures.

L’entrée au musée provoque un choc qui laisse entrevoir la naissance du poème : « Ce fut assez, toutefois, pour éveiller en moi un frisson nouveau. » Devant l’immensité historique qui s’offre à lui, le narrateur-visiteur s’interdit une saisie froide, raisonnée, de l’histoire factuelle (« trop pour l’esprit ») et opte pour une visite par les sensations et l’imaginaire, seule façon de connaître « l’infini » et d’apaiser le « malaise obscur » qui le gagne. Après le choc, naît le « frisson nouveau », et le visiteur devenu poète « ouvre ses yeux entreclos », et peut maintenant entrer en contact avec les tableaux qui se présentent à lui.

Les mêmes motifs du choc et de l’éveil du visiteur, ainsi que la perception d’un espace-temps expansif, apparaissent au début du poème MM : « Dans ce temple de pierre où l’art est en exil, / J’ai, tout un jour, vécu des siècles innombrables[42]. » Le poète a recours à la comparaison pour lier les sensations de choc et d’éveil à l’image :

Soudain ce fut en moi, coeur et chair qui s’éveillent,

Comme un frémissement de feuilles, quand le vent

Brusque d’un long soupir la dormeuse journée.

[…]

Je naissais à la Terre, aux Hommes; un ciel clos

Crevait ma poitrine enfin illuminée[43].

La structure des deux textes est similaire : le parcours du visiteur est reproduit, salle par salle. L’entrée et la sortie du musée coïncident avec l’ouverture et la clôture des deux textes. Cette organisation emprunte à la fois aux formes journalistiques (compte rendu factuel, respect de la chronologie des événements) et à une logique narrative (entrée dans le musée, visite des salles, sortie du musée). Tant dans le support livre qu’à la revue, l’organisation du texte se moule à l’architecture des lieux, le visiteur-narrateur homodiégétique faisant avancer le récit au rythme de ses mouvements.

La visite des salles provoque un voyage dans le temps, mais les lieux mêmes du musée sont des moteurs de la narration. Notre guide dans « Trois heures… » est ainsi ramené au temps présent par une fenêtre ouverte : « Je passais près d’une fenêtre. Je m’arrêtai. Elle s’ouvrait sur un arbre. Ô rameaux jeunes, feuillage abondant, si riche de sève! Et là-bas, sous la chaleur dorée de ce clair après-midi, les gratte-ciels qui s’élançaient, cris de joie victorieuse… » En l’absence des différents états du manuscrit de MM, la correspondance de Choquette fournit une somme précieuse d’informations à propos des corrections apportées au poème. Après discussion avec Dantin au sujet du manque de cohésion entre les deux parties (le musée, le monde moderne), Choquette revoit la transition :

Si vous vous rappelez le moindrement le texte tel que je vous l’avais soumis, vous constaterez que j’ai placé ailleurs la division entre les deux parties du poème, celle du musée proprement dit et celle de la ville moderne. […] Le geste du visiteur, de se dégager du musée pour reprendre le rythme de la vie contemporaine, part ici dès la première partie; le visiteur reprend conscience de lui-même dans le musée. […] La transition est amenée par l’oiseau, infime en regard de toutes ces civilisations, mais vivant, alors qu’elles sont de la cendre[44].

Ainsi, le changement de « monde » s’amorce à l’intérieur du musée par l’apparition de l’oiseau à la fenêtre et prépare le visiteur à son retour à l’ère moderne avec ses gratte-ciels, son métro, ses usines :

Pensif, je dénombrais les races accomplies,

Quand d’un vitrail qui s’ouvre entre deux panoplies,

Pénétra dans la salle un murmure d’oiseau…

Et d’ouïr cet oiseau, si jeune, si nouveau,

La sève de mélancolie

Qui me venait de tant de siècles traversés

En moi monta comme un serpent s’enroule[45].

Le visiteur porte en lui passé et présent. Redevenu homme du monde actuel, il quitte le musée avec mélancolie et non sans une certaine violence; la « chaleur dorée de ce clair après-midi » (dans la revue) se transforme en un « Vieux soleil qui frappas [sic] ma paupière! / Soleil de cuivre et d’or dont se casqua mon front! » L’aveuglant et douloureux retour au présent succède à l’éblouissement des débuts.

Deux des trois salles présentées dans « Trois heures… » (Égypte, Grèce) font partie de MM. L’immersion dans la ville se substitue à l’art américain (troisième salle), l’urbanité remplaçant l’art moderne comme tableau vivant de l’humanité. La dernière partie du texte consacrée à la sculpture américaine, ainsi que la conclusion, marquent une rupture de ton. L’évocation (sensible, sensorielle) du visiteur-poète y est supplantée par la reprise du ton journalistique, qui rappelle l’appartenance au support. Alors que les oeuvres des salles égyptienne et grecque étaient évoquées par force d’images (« Momies allongées sous les bandelettes éternelles… », ou encore, à propos des chevaliers du Moyen Âge, « On donnait la mort à l’aide d’un trésor d’orfèvrerie »), l’art américain fait l’objet d’un jugement artistique : « À en juger par les oeuvres qu’on trouve dans cette salle, il ne paraît guère qu’il existe encore un réel mouvement américain en sculpture. » L’auteur énumère une série d’oeuvres accompagnées d’un court commentaire appréciatif. L’art est donc intellectualisé, saisi « par l’esprit », contrairement au reste des salles qui ont été « vécues » par le visiteur. Ce changement de registre explique sans doute que cette partie n’apparaisse pas dans le poème. Le texte se clôt par la suite sur une comparaison entre la réalité américaine et la réalité canadienne-française et donne en exemple le musée new-yorkais, lieu d’enseignement et de formation de la jeunesse « aux choses de l’art ». Toute la dernière partie du court texte opère donc un retour au cadre énonciatif d’origine, à savoir la revue, se distanciant du même coup de l’écriture poétique de l’expérience au musée et réinscrivant le texte dans le programme initial de la revue : éduquer son public à l’art.

Le sujet du musée américain est extrêmement fécond pour Choquette, qui peut en extraire un contenu adaptable à différents supports, à différents publics. Le lecteur de la revue, avide de récits de voyage, aura eu l’impression de parcourir les salles du musée new-yorkais, alors que le lecteur du poème trouvera sous ses yeux l’évocation poétique et visuelle de cette marche des civilisations, rendue possible par la forme livresque qui accueille les bois d’Holgate. Le directeur-poète s’appuie sur la logique narrative et sur l’omniprésence des lieux physiques pour faire la jonction entre poésie et revue. « Trois heures… » peut être considéré à la fois comme une étape intégrante de l’écriture du poème à paraître, tout en existant en soi, et comme un texte hybride (entre visite d’exposition, récit de voyage, texte sur l’art, et poésie) destiné au lectorat du magazine.

À la rencontre des arts visuels et de la poésie par le truchement du magazine et du livre, s’ajoute une nouvelle dimension à l’oeuvre Metropolitan Museum : la réalisation sonore par sa mise en voix et par la musique. Le 8 décembre 1931, soit quelques jours à peine après sa parution[46], le poème est lu par Choquette sur les ondes de la station CKAC, lors de l’émission Au seuil du rêve, par Choquette accompagné du trio Markowski[47]. Même sans connaître les détails techniques de la réalisation de cette lecture (les archives sonores sont inexistantes), on peut supposer que sa transmission par la radio, son oralisation et son insertion dans un environnement sonore apportent une autre dimension médiatique à l’oeuvre du poète. Après le magazine, un nouveau volet de son « entreprise de diffusion et de promotion de la littérature québécoise[48] » voit d’ailleurs le jour avec une première série d’émissions radiophoniques.

Du magazine à la radio

Les années 1928-1931 se placent résolument sous le signe de l’exploration médiatique pour Choquette. À la revue, il apprend à composer avec des contraintes éditoriales nouvelles et avec un public qui n’est pas celui des cercles littéraires. Le poème Metropolitan Museum constitue un cas exemplaire de la rencontre de différentes formes d’art rendue possible par le livre. Dans le magazine, la visite au musée se place à cheval entre divers registres : d’une qualité poétique incontestable, le texte fait entrer simultanément la poésie, l’art et l’américanité dans la revue. L’étude comparative des deux textes révèle la maîtrise des registres et des ressources de chacun des supports imprimés que mobilise Choquette. Elle montre également l’émergence d’une écriture qui traverse les médias. Sa démarche, comme nous l’avons vu précédemment, s’appuie sur deux fondements intrinsèquement liés : la promotion de la littérature et de la culture canadienne-française actuelle et le développement de sa propre oeuvre, qu’il parvient à intégrer à la revue. Le changement de medium, de la revue à la radio, répond à la même logique binaire correspondant à deux moments de la carrière radiophonique de Choquette : les émissions de poésie et la production de contenu original pour la radio.

Diffuser la littérature à la radio : Choquette, poète des ondes radiophoniques

À l’écriture de radioromans qui fait de lui un pionnier de l’écriture radiophonique au Québec, précède une série d’émissions consacrées à la littérature. Après Henri Letondal[49], Choquette est l’un des premiers à réaliser des émissions de poésie à la radio. Son oeuvre radiophonique a largement été étudiée et documentée par Renée Legris, mais son travail de réalisation d’émissions de poésie n'a fait l’objet de recherches que depuis peu. Dans un dossier sur la « poésie en voix », Micheline Cambron[50] a mené une analyse détaillée des premières émissions de Choquette à la radio, à partir du dépouillement des horaires des programmes radiophoniques dans la presse périodique réalisé dans le cadre du projet de recherche de Marie-Thérèse Lefebvre[51]. La correspondance de Choquette fournit un autre atout considérable pour réunir les pièces du puzzle radiophonique. Cette première portion de la carrière de Choquette à la radio nous apparaît primordiale pour comprendre sa trajectoire médiatique et pour faire le pont avec la revue.

La série d’émissions de poésie réalisée par Choquette pendant la décennie 1930 compte trois volets : Rêvons, c’est l’heure, une émission de 60 minutes diffusée les mardis à 22h30, de novembre 1930 à mars 1931, avec accompagnement musical de l’orchestre de La Presse; Au seuil du rêve, une reprise de Rêvons…, à ces différences près que l’émission est enregistrée, les mardis soirs de novembre à décembre 1931[52], devant un public réuni au magasin Au Petit Versailles, et que l’accompagnement musical est assuré par le trio Markowski; puis À la claire-fontaine, présentée les mardis à 22 h 20, du 26 mai au 4 août 1931 inclusivement, avec un accompagnement improvisé du pianiste Alfred Laliberté. Les trois émissions de poésie proposent un canevas semblable : choix de textes par Choquette qui privilégie la poésie, lecture en ondes (par Choquette également) et accompagnement musical. La programmation, qui mêle contenu indigène et étranger dans Rêvons[53], se « canadianise » par la suite. Commence alors, pour Choquette, la chasse effrénée aux inédits.

Grâce à son travail à la revue et à ses liens affinitaires avec plusieurs écrivains de sa génération, Choquette dispose d’un vaste réseau de contributeurs potentiels pour son émission. Le 16 novembre 1931, il envoie simultanément trois pressantes requêtes à Louis Dantin, à Alice Lemieux et à Alfred DesRochers, où il annonce l’amorce d’une nouvelle série radiophonique.

À la différence des lettres adressées aux deux premiers, la demande de Choquette à DesRochers s’accompagne de recommandations sur le type de pièce à envoyer :

Envoie-moi beaucoup d’inédit[s]; pour ce qui est de tes ballades, outre que le genre ne me pla[î]t pas et que je me désole de te voir t’obstiner là-dedans, c’est trop difficile pour la radio : je m’aperçois que je suis en train d’en convertir une grosse partie (du public) et de les amener peu à peu à la poésie; je ne voudrais pas perdre du terrain en donnant des choses trop « littéraires » ou trop subtiles[54].

Choquette porte une attention particulière à la sélection des pièces, une étape décisive pour assurer une diffusion efficace de la littérature vers un public qu’il importe de « convertir ». Choisir la poésie canadienne de l’« extrême contemporanéité » n’est pas un choix banal. Il répond au désir de promouvoir la production de sa génération, composée d’écrivains tous nés avec le siècle et liés par de forts liens affinitaires. Après la revue, Choquette veut « continuer à taper sur le même clou, à la radio: la jeune génération littéraire[55] ». Pour ce faire, il aura besoin du secours des DesRochers, Lemieux et consorts. La recherche d’inédits participe certes à la promotion de la jeunesse littéraire canadienne-française, mais elle se fait également le moteur de cette production, une façon d’animer la littérature. La périodicité de la radio, encore plus rapprochée que celle de la revue, commande à Choquette de répéter ses demandes auprès de ses amis poètes, invités à fournir ou à créer de nouvelles pièces pour alimenter la bête radiophonique.

Les trois missives du 16 novembre portent leurs fruits : les vers de Lemieux et de DesRochers sont récités en ondes les 24 novembre et 1er décembre respectivement. De plus, des exemplaires autographiés de leurs recueils sont offerts au public sur place et aux auditeurs[56]. Quant à Dantin, ses nouvelles « Le Noël de Caroline » et « Printemps » sont lues dans le cadre d’une autre série radiophonique, contemporaine à Au seuil du rêve et intitulée Au coin du feu. Lors de cette émission, Choquette fait ses premiers pas en tant que scripteur radiophonique.

Écrire une littérature pour la radio

Dans cette série composée de sketchs autour des familles Patry et Pagé[57], Choquette intègre quelques nouvelles d’autres auteurs (Dantin, Jean-Charles Harvey et Harry Bernard) à l’occasion de la Semaine du livre, événement animé par l’Association des auteurs (dont fait partie Choquette) et la Bibliothèque St-Sulpice[58]. Choquette justifie ainsi l’interruption du programme habituel à ses auditeurs :

À l’occasion de la Semaine du livre, commencée hier, je me suis permis de modifier quelque peu l’esprit dont nous avions marqué ces programmes du dimanche soir. […] Si chacun de vous, Mesdames et Messieurs, achetait cette semaine, un volume canadien, quel pas déjà! – À condition, bien entendu, que vous ne laissiez pas au hasard le soin de faire votre choix. Car – à mon avis – c’est mal servir nos lettres que d’acheter un ouvrage pour l’unique raison qu’il est couvert d’encre nationale, ou parce que l’auteur est un individu pétri de louables intentions […][59].

L’animateur enchaîne en livrant sa sélection de textes récents, un moyen commode de diriger les acheteurs potentiels vers les ouvrages canadiens « méritants ». Comme à la revue, Choquette ne diffuse pas simplement la littérature canadienne, il guide aussi les lecteurs à travers la production récente.

La diffusion de la nouvelle « Printemps » de Dantin commande quelques adaptations dont Choquette lui fait état :

[J]’ai lu à la radio votre nouvelle « Printemps ». Je dis : j’ai lu. C’est une façon de parler, parce qu’en réalité je l’ai fait jouer, comme une piécette, et voici de quelle manière. Mes interprètes remplissaient les rôles, les parties dialoguées, + moi j’agissais en qualité d’historien; je lisais les parties narratives. C’était comme un petit guignol dont je tirais les ficelles[60].

Choquette décrit la réalisation technique de cette nouvelle comme une innovation s’inscrivant entre différents genres : le divertissement (le guignol), le théâtre joué (une piécette) et le récit narré (« historien »). Avant de devenir un genre distinct, cette forme radiophonique originale se caractérise par l’hybridité, en joignant la littérature traditionnelle aux moyens modernes de la radiodiffusion. Choquette présente même cette pièce comme un « radio-cinéma[61] » à ses auditeurs, ajoutant à l’intergénéricité de son objet. Cette appellation ne convoque plus l’héritage littéraire et se place sous le signe des nouveaux médias. La parenté entre ces deux types de divertissement populaire se resserre au moment où le cinéma muet fait place au cinéma parlant. Cette forme hybride annonce le radioroman.

L’adaptation de la nouvelle « Printemps » suscite la faveur du public, ainsi que Choquette l’écrit à Dantin : « Je dois vous transmettre les félicitations d’un grand nombre d’auditeurs qui m’ont écrit ou téléphoné à ce sujet[62]. » Les lettres d’auditeurs contenues dans le fonds Robert Choquette témoignent de la réception favorable qu’obtiennent tous ses programmes. Elles révèlent également la grande diversité de l’auditoire sur le plan social et géographique[63]. Par exemple, une auditrice de Lachine déplore l’heure tardive de la diffusion de l’émision, incompatible avec son horaire d’ouvrière [64]. Le 27 janvier 1931, le poète Émile Coderre (Jean Narrache), ami et collaborateur à La Revue moderne et à la radio, affirme beaucoup apprécier les choix de poèmes et la récitation de Choquette dans Rêvons, c’est l’heure. Son travail de publicitaire pour une compagnie de peinture l’amène dans différentes villes de la province, où il recueille d’autres commentaires positifs : « Laisse-moi te dire qu’un peu partout de l’Abitibi à la Beauce, j’entends les commentaires les plus flatteurs sur ton compte et sur ton “heure” et cela par des gens que le snobisme ou la tarentule littéraire n’a pas piqués. Ils sont donc sincères[65]. » S’il est conscient de s’adresser à un public néophyte et peu versé dans la poésie, Choquette n’opère pas de compromis quant à la qualité des pièces à la radio. Il utilise plutôt les ressources de ce nouveau média de masse au service de la littérature : attention accrue au choix et à la livraison des textes, accompagnement musical. S’il enjoint le public à aller vers la littérature, Choquette saisit surtout l’efficacité du poste de radio pour pénétrer directement dans les foyers canadiens, efficacité qui, en ce sens, dépasse celle du magazine. La réussite se mesure d’ailleurs aux lettres reçues. Ce médium est d’autant plus efficace qu’il ne porte plus le clivage entre les deux publics (populaire et lettré, féminin et masculin) que posait La Revue moderne.

À l’opposé de Coderre, d’autres confrères ne voient pas d’un oeil aussi favorable le travail de Choquette à la radio. Le jeune écrivain fait part de ces critiques à Dantin :

Plusieurs me blâment de me consacrer à ces activités, sans comprendre que c’est aussi une poésie, + combien vivante, de tracer, pour les belles choses, un chemin dans l’âme populaire. Par les centaines de lettres que je reçois, je m’assure, chaque jour davantage, que je ne fais pas oeuvre vaine; qu’un programme radiophonique n’est pas, comme certaines disent, un effort sitôt dissipé en néant, en air, mais bien une graine déposée dans quelques âmes, et qui deviendra peut-être, qui a grand chance de devenir, moisson[66].

Après le magazine, la radio constitue un puissant outil pour initier le public populaire à une production littéraire de qualité. Mais si la radio « trace, pour les belles choses, un chemin vers l’âme », il semble que cette noble visée soit incompatible avec la propre production du poète, voire nuisible à celle-ci, selon Alfred DesRochers :

Et me permets-tu de te donner un conseil d’ami : j’admire le beau travail que tu fais pour la diffusion de la poésie au Canada; mais l’autre soir, en t’écoutant dire “Va-t’en, Cruel Amour”, je me demandais […] si tu n’étais pas victime d’une illusion en te faisant interprète, alors que tu es un créateur, LE créateur de la poésie au Canada, à l’heure présente. J’ai peur que tu n’éparpilles trop tes efforts en tous ces concerts, ces coins du feu, etc. etc. C’est bien beau, mais, à mes yeux, là, tout ton dévouement depuis deux ans, ça ne vaut pas les cinq premiers vers du Vaisseau dans la Brume[67].

DesRochers fonde beaucoup d’espoir en son ami pour qu’émerge une oeuvre phare de la littérature nationale. À ses yeux, l’effort consenti par Choquette à la diffusion de la littérature canadienne est un effort volé à l’écriture. La littérature nationale a certes besoin de lieux de diffusion, mais elle a surtout besoin de textes littéraires fondateurs.

Comment résoudre cette apparente inadéquation entre ces deux impératifs au fondement de toute l’aventure médiatique de Choquette, qui, du livre au magazine, puis à la radio, anime la littérature canadienne-française, tout en cherchant à développer sa propre oeuvre? Au moyen de l’écriture radiophonique, Choquette réconcilie l’opposition entre interprète et créateur en produisant une oeuvre d’imagination à la fois riche et soignée, et destinée aux masses. De plus, ce nouveau créneau s’inscrit à la suite de la production en prose de Choquette. Dès la parution de La pension Leblanc, ses qualités d’observation et de description sont remarquées par la critique et Dantin l’encourage à poursuivre dans la veine romanesque. Son projet de signer le premier roman de la ville[68] se concrétise, non pas en livre, mais à la radio, avec La pension Velder.

Conclusion

D’À travers les vents à La pension Velder, en passant par La Revue moderne, le chemin parcouru peut sembler sinueux, le lien, ténu, entre ces oeuvres destinées à des publics distincts, mais, en appréhendant les textes par leur support, une logique se dessine clairement et révèle une constante dans la trajectoire de Choquette. Toutes les entreprises qu’il mène au sein des médias se mettent au service de la littérature et de la culture canadienne-française, et de sa propre oeuvre. La revue est le lieu initial où s’énonce ce programme.

Revenant aux deux premiers objectifs poursuivis par cet article (faire la lumière sur le passage de Choquette à La Revue moderne et comprendre l’articulation entre les différents supports), nous conclurons que le travail de directeur littéraire à La Revue moderne se présente comme une école médiatique. En effet, Choquette y établit un premier contact avec un public large, composé en majorité de lectrices habituées aux fictions sentimentales françaises. Il apprivoise les moyens mis à sa disposition par le support (la couverture, l’éditorial, le choix de textes et de collaborateurs), cultive un souci du format et du ton juste pour son public, mais se heurte à plusieurs contraintes. L’espace en est une de taille, puisque Choquette ne peut apporter de changements notables qu’à l’intérieur des premières pages d’un ensemble plus vaste. En effet, Choquette échoue à inclure des fictions canadiennes, l’une des cartes maîtresses de son programme. Ses efforts, qui plus est, sont mis en péril par le retour de Madeleine. La fusion de La Revue moderne et de La Vie canadienne en octobre 1929 n’amène « rien de bon, littérairement parlant », prévient Louis Dantin qui craint le retour de « l’élément petite fille, l’idée “pensionnaire” et la sentimentalité bébête[69] » à la revue. Choquette partage l’avis de son conseiller, « chaque jour qui s’amène [l]’en convainc davantage[70] », et il ne tarde pas à quitter le navire[71].

Conclure à l’échec de cette première entreprise médiatique de Choquette serait, à notre avis, mal comprendre les enjeux derrière ces deux années à La Revue moderne. Force est toutefois de constater que l’engagement total du jeune directeur fait place au désenchantement. Il importe donc de replacer ce passage dans la logique du magazine comme objet médiatique et dans la perspective plus large de l’histoire de ce périodique. En effet, il faut se demander si les ambitions de Choquette (et de son conseiller Dantin) n’étaient pas démesurées et, surtout, si ses nouvelles politiques éditoriales n’allaient pas à l’encontre de la nature même du magazine en tant que produit médiatique populaire et commercial. Après le départ de Madeleine, l’évolution de la revue se fait de façon schizophrénique en opposant, d’un côté, un directeur littéraire masculin tentant de « littérariser » la revue, et, de l’autre, un socle immuable composé de romans, de discours publicitaires, de courrier du coeur et d’autres éléments de contenu destinés au lectorat féminin. Ni Choquette, ni ses successeurs immédiats (Jean Bruchési, Robert Rumilly, Henri Girard) ne réussiront à développer une littérature canadienne pour le magazine, ainsi que le constate François Ricard. De 1930 à 1945, seuls sept romans sur 150 sont publiés dans La Revue moderne : « C’est comme si la littérature et l’édition locales étaient incapables de répondre à l’attente de ce public “populaire”, “moderne”, et ainsi d’occuper la sphère de grande consommation[72]. » Toujours selon Ricard, seule la montée de la nouvelle de l’époque de Girard (1939-1942) parvient à renverser la vapeur en proposant une littérature plus près des réalités du grand public urbain. Étonnamment, ces 15 années où s’affirme par soubresauts la littérature canadienne dans et pour le magazine correspondent à l’essor du radioroman canadien. Or, le développement d’une écriture pour la radio, et en particulier des radioromans, répond aux mêmes préoccupations : créer un contenu indigène à l’intention du public canadien afin de contrer l’invasion étrangère (française au magazine et américaine à la radio). Radio et magazine demandent donc un effort renouvelé de la part des écrivains pour investir ces nouveaux lieux de diffusion et alimenter la « bête[73] » médiatique.

Concernant la place du littéraire et des littéraires à la radio (troisième objectif), l’arrivée de l’écrivain au sein du médium de masse se fait à la frontière de deux régimes : le livresque et le médiatique. Avant de produire une oeuvre radiophonique originale, Choquette puise à la littérature pour alimenter ses heures d’antenne. Puis, l’adaptation de contes et nouvelles en sketchs et récits dialogués constitue l’étape préliminaire à l’écriture de radioromans, menant à une nouvelle forme de narration spécifiquement radiophonique. Il parvient à atteindre efficacement le public grâce à la place centrale qu’il occupe dans la programme, créant un effet de proximité. L’auditeur reçoit la poésie par la voix du poète, ce qui provoque une « modulation significative de la relation entre [cette] voix […] et les marqueurs de l’intériorité émotionnelle[74] ». L’écrivain est tout aussi présent dans les programmes à sketchs, où il joue le rôle de narrateur, s’adresse directement au public et devient en quelque sorte lui-même un personnage[75]. Dans leurs lettres, les auditeurs n’écrivent pas à l’animateur de radio, mais au poète et homme de lettres. Ce rendez-vous hebdomadaire contribue au développement d’une intimité que ne peut offrir le magazine. Les deux médiums participent à leur manière d’une médiatisation de l’écrivain. Tant la pratique scripturaire que la « figura publique[76] » de l’écrivain, comme l’affirment David Martens et Anne Reverseau, s’en trouvent profondément transformées, ce qui demande à l’écrivain de négocier son insertion dans la sphère médiatique. Pour Choquette, cela se traduit par la volonté de maintenir un équilibre entre la production poétique et la production radiophonique :

Heureusement que mon recueil de poèmes est prêt et paraîtra en octobre. On pourrait, autrement, penser que la littérature commercialisée m’englobe au détriment de mon art, ce qui serait bien le plus grand des péchés. Le mieux est de partager mon année: l’hiver, radio; l’été, poésie. Je tiens à garder le pied dans l’étrier, parce que le développement de la radio, au Canada, ne fait que commencer[77].

Les publicitaires structurant la radio à cette époque, les frontières entre l’oeuvre de fiction et la « réclame » sont poreuses, ce qui incite le poète-scripteur à ne pas signer l’une de ses séries jugée trop « purement commerciale[78] ». Le recours à l’anonymat pour préserver la « pureté » du titre d’écrivain révèle les tensions inhérentes aux deux régimes de diffusion (restreinte et de masse) et l’incompatibilité de leur logique économique propre.

Le « dédoublement des pratiques médiatiques[79] » chez Choquette et chez ses contemporains, tels que Jovette Bernier et Claude-Henri Grignon, et la multiplication des supports pour leur oeuvre montrent que la diffusion et le développement de la littérature, pendant la décennie 1930, ne repose plus uniquement sur le livre, mais s’étend à d’autres modes de diffusion. L’ouverture à ces autres supports modifie en retour la définition et la configuration du littéraire, tant du point de vue de l’auteur que du public. L’importance du phénomène des transferts médiatiques chez les écrivains polygraphes de l’entre-deux-guerres reste encore à être pleinement saisie, mais le constat qui ressort des études s’y étant intéressées (outre les travaux fondateurs de Renée Legris, nous pensons à la récente thèse d’Adrien Rannaud sur les écrivaines des années 1930) renvoie à la nécessité d’extraire ces objets de recherche des catégories usuelles. Hors des ornières traditionnelles opposant « haute » et « basse » culture, culture littéraire et culture médiatique, une troisième voie, mitoyenne, se dessine vers l’affirmation d’une culture moyenne, « en marge de l’institution littéraire[80] », mais à laquelle participent pleinement les acteurs de cette institution.

Parties annexes

Annexe

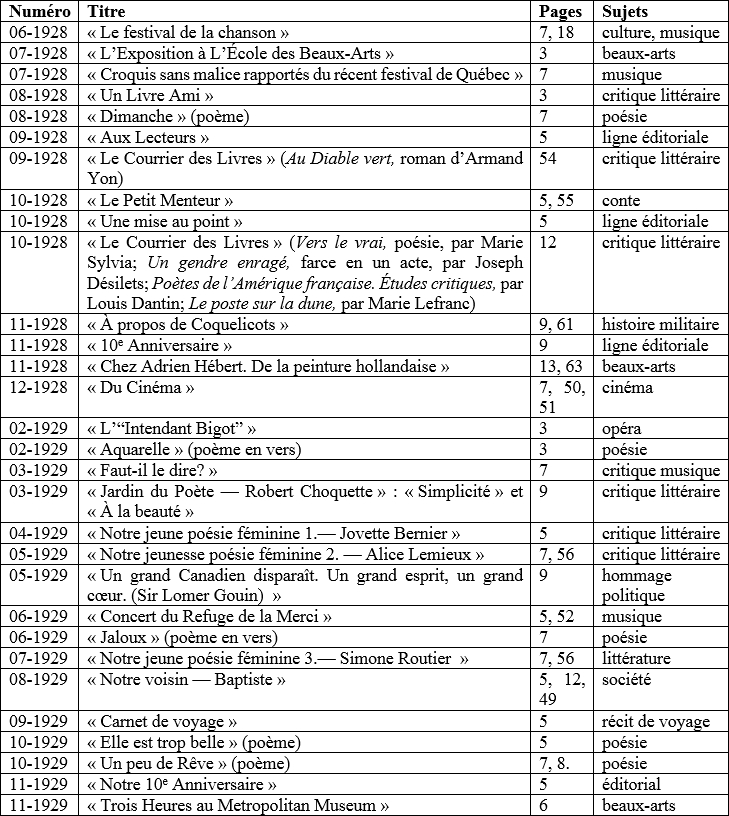

Textes de Choquette à La Revue moderne

Note biographique

Stéphanie Bernier est étudiante au doctorat en études françaises à l’Université de Sherbrooke. Sous la supervision de Pierre Hébert, elle prépare une thèse sur le mentorat littéraire dans la correspondance de Louis Dantin avec les Individualistes de 1925. Elle a collaboré à la publication de La correspondance Louis Dantin-Alfred DesRochers : une émulation littéraire (Fides, 2014), et travaille actuellement au deuxième tome du projet d’édition de la correspondance de Louis Dantin. En 2013, elle a codirigé l’ouvrage Le livre comme art. Matérialité et sens (Nota bene).

Notes

-

[1]

Les manuscrits de Metropolitan Museum (1931) et Poésies nouvelles (1933, prix d’Action intellectuelle) valurent un deuxième prix David (1931, ex-aequo avec le poète Alfred DesRochers) et Suite marine (1953), un troisième. Pour les détails des publications, consulter la bibliographie.

-

[2]

Renée Legris, Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision, Montréal, Fides, 1977, p. 12.

-

[3]

La pension Velder est diffusée à la télévision de 1957 à 1961.

-

[4]

Renée Legris, Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision, Montréal, Fides, 1977.

-

[5]

Les trois termes apparaissent sous le titre dès le premier numéro le 15 novembre 1919 (p. 7).

-

[6]

Cette information figure à titre de donnée biographique dans les travaux sur Choquette. Les études sur le magazine se sont intéressées aux périodes entourant la direction de Choquette : Jean-Christian Pleau (2006) a abordé les premières années de la revue sous l’angle politique; François Ricard (1991) couvre la période subséquente de juin 1930 à mai 1945 et Marie-José Des Rivières (1992) s’intéresse à la fiction dans La Revue moderne à titre d’ancêtre de Châteleine. Parmi les synthèses de l’histoire de La Revue (Rannaud et Des Rivières, 2015, et Rannaud, 2016), c’est le tome 6 de la Vie littéraire au Québec (2010) qui donne le portrait le plus détaillé du passage de Choquette à la revue.

-

[7]

Marie-Ève Thérenty, « Pour une poétique historique du support », Romantisme, n° 143, 2009/1, p. 111.

-

[8]

Nous remercions Isabelle Proulx de nous avoir donné accès au dépouillement des numéros de la revue de cette période.

-

[9]

C’est le terme qu’elle emploie à son retour à la revue au moment de la fusion : « Et maintenant que les deux familles se sont rejointes […] » (Madeleine, « Je reviens... », La Revue moderne, octobre 1929, p. 5.)

-

[10]

Adrien Rannaud et Marie-José des Rivières parlent de plus de 20 000 exemplaires au début des années 1920 et d’un tirage moyen d’à peine 9 000 exemplaires en 1929 (2015, p. 229). Beaulieu et Hamelin présentent des tirages de 23 120 en 1922, 14 895 en 1925 et 12 904 en 1929. (Beaulieu et Hamelin, vol. V, p. 294.).

-

[11]

Robert Choquette, [Lettre à Alice Lemieux], Montréal, 28 juillet 1928, f. 2. Division des archives de l’Université Laval, fonds Alice Lemieux (P326, E2).

-

[12]

Robert Choquette, [Lettre à Alice Lemieux], Montréal, 28 juillet 1928, f. 2. Division des archives de l’Université Laval, fonds Alice Lemieux (P326, E2).

-

[13]

Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 16 mai 1928, f. 3. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[14]

Dantin fait cette suggestion dans une lettre datée du 18 mai 1928. Puis, l’année suivante : « Un idéal que j’ai souvent prêché à Madeleine, ce serait d’avoir un roman canadien paraissant concurremment avec un roman français. […] Et alors la Revue serait “originale” pour une moitié, au lieu de l’être pour un tiers seulement » (Louis Dantin, [Lettre à Robert Choquette], Cambridge (Mass.), 19 avril 1929, f. 3. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345)). Dantin le met toutefois en garde contre sa volonté d’épurer la revue de toute manifestation culturelle française : « votre intention de lui donner un cachet canadien me paraît fort louable, pour toutefois que vous ne soyez pas trop exclusif, car vous admettrez bien que la France est notre maîtresse dans la culture intellectuelle, et qu’elle le sera pour longtemps encore » (Louis Dantin, [Lettre à Robert Choquette], Cambridge (Mass.), 18 mai [1928], f. 1. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345)).

-

[15]

« Croquis de Montréal : Les bric-à-brac de la rue Craig », La Revue moderne, août 1929 p. 53. À l’inverse, plus de la moitié des nouvelles qui paraissent dans la revue sont signées par des auteurs canadiens.

-

[16]

Louis Dantin, [Lettre à Robert Choquette], Cambridge (Mass.), 8 juillet 1928, f. 2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345).

-

[17]

Adrien Rannaud, « De La Revue moderne à Châtelaine : naissance et développement du magazine québécois (1919-1960) », Cap-aux-Diamants, n° 125, printemps 2016, p. 7.

-

[18]

« Ainsi, pendant les années trente, les intrigues se ressemblent d’un numéro à l’autre; le personnage principal, dans un décor de château, est une belle jeune fille à la bonté surhumaine et à la foi catholique inébranlable, dont les aventures sèment l’effroi puis la joie; l’histoire se termine souvent, on s’en doute, par un mariage » (Marie-José Des Rivières, Châtelaine et la littérature, 1960-1975 : essai, Montréal, L’Hexagone, coll. « Centre de recherche en littérature québécoise », 1992, p. 23).

-

[19]

Robert Choquette, [Lettre à Alice Lemieux], Montréal, 28 avril 1928, f. 2. Division des archives de l’Université Laval, fonds Alice Lemieux (P326, E2).

-

[20]

Le directeur littéraire, « Aux lecteurs », La Revue moderne, septembre 1928, p. 6. Voir en annexe tous les textes signés par Choquette dans la revue.

-

[21]

« Aux lecteurs », La Revue moderne, septembre 1928, p. 5.

-

[22]

Louis Dantin, « L’art et la morale », La Revue moderne, 15 septembre 1928, pp. 7, 54. Au sujet de cette polémique, voir Pierre Hébert, « L’art et la morale », dans Pierre Hébert, Kenneth Landry et Yves Lever (dir.), Dictionnaire de la censure au Québec, Saint-Laurent, Fides, 2006, pp. 53-55.

-

[23]

« Votre article de l’“Art + la Morale” a causé quelque bruit + de vives discussions dans plusieurs cercles. Les journaux, par contre, ont fait les morts. J’ai reçu des félicitations de M. Mayrand (La Presse) + de deux personnages du Canada. Le Devoir, que j’aurais voulu aiguillonner, n’a pas soufflé un mot. C’est moi-même qui suis allé présenter les premiers exemplaires, avec mes compliments, au directeur de ce journal. La démarche m’amusait » (Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 17 octobre 1928, f. 2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78)).

-

[24]

Plus tard viendra également un « Courrier poétique » tenu par le poète Émile Coderre, qui fera long feu après quatre numéros.

-

[25]

Outre la littérature canadienne, les prochains numéros comportent une page de voyage, des articles scientifiques, des études des beaux-arts et la couverture des événements au Canada.

-

[26]

Louis Dantin, [Lettre à Robert Choquette], Cambridge (Mass.), 20 octobre 1928, f. 1. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345).

-

[27]

Voir l’annexe.

-

[28]

Dans son mémoire de maîtrise, Olivier Lapointe a étudié la couverture médiatique entourant cet événement et le processus de patrimonialisation en découlant. L’article de Choquette fait partie des voix divergentes qui déplorent la récupération de la culture folklorique. Olivier Lapointe, « Le discours de patrimonialisation de la chanson canadienne-française : identité, légitimité, valorisation. L’exemple des Festivals de la Chanson et des Métiers du Terroir de Québec (1927, 1928 et 1930) », mémoire de maîtrise, département d’études littéraires, Université Laval, 2009.

-

[29]

« 10e anniversaire », La Revue moderne, novembre 1928, p. 9. Le format de la revue est de 34,5 cm par 26 cm.

-

[30]

Des pages entières sont réservées à la reproduction de publicité en noir et blanc et en couleurs, les pages de mode dans le cahier « Femina » sont des publi-reportages qui font la promotion du fabricant de patrons Butterick.

-

[31]

Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 29 mai 1928, f. 4. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[32]

« Tête de jeune fille » d’Alice Nolin; un buste de Dinah Lauterman; « Jeanne d’Arc », fusain d’Irène Senécal; « Chasseur canadien », sculpture d’Antoine Roy; « Indienne », portrait au fusain d’Émile Gauthier; « La coupe du bois », fusain de Fleurimont Constantineau; « La victoire », sculpture de Daniel Bacqué; et des dessins de Jean Paul Lemieux (qui signe à ce moment sous le nom de Paul Lemieux) et d’Anne-Marie Gendron (« Mariée de juin »).

-

[33]

Jacques Doyon, « L’espace du magazine / The Space of the magazine », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 83, 2009-2010, p. 3.

-

[34]

« Une lettre de M. Charles Maillard, directeur de l’École des Beaux-Arts de Montréal », La Revue moderne, septembre 1928, p. 6 et « Le Dessin », La Revue moderne, septembre 1928, pp. 6, 12.

-

[35]

« L’Exposition à L’École des Beaux-Arts », La Revue moderne, juillet 1928, p. 3.

-

[36]

« L’Exposition à L’École des Beaux-Arts », La Revue moderne, juillet 1928, p. 3. L’auteur souligne.

-

[37]

« Chez Adrien Hébert. De la peinture hollandaise », novembre 1928, pp. 13, 63.

-

[38]

Silvie Bernier, Du texte à l’image : le livre illustré au Québec, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, coll. « Vie des lettres québécoises », 1990, pp. 187-224.

-

[39]

Robert Choquette, Metropolitan Museum (poésie), avec bois d’Edwin H. Holgate, Montréal, Herald Press, 1931, p. 11.

-

[40]

Choquette confie son manuscrit à Dantin le 16 février 1931, mais le projet aurait démarré en août 1929, selon Renée Legris : Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision, Montréal, Fides, 1977, p. 284.

-

[41]

Dans son mémoire de maîtrise, Amélie Dupuis soulève certains des recoupements entre les deux textes. Amélie Dupuis, « Robert Choquette à la lettre. Poésie et réseaux épistolaires au Québec », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, Département des littératures de langue française, 2014, pp. 57-59.

-

[42]

Robert Choquette, Metropolitan Museum (poésie), avec bois d’Edwin H. Holgate, Montréal, Herald Press, 1931, p. 1.

-

[43]

Robert Choquette, Metropolitan Museum (poésie), avec bois d’Edwin H. Holgate, Montréal, Herald Press, 1931, p. 2.

-

[44]

Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 15 décembre 1931, f. 1. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[45]

Robert Choquette, Metropolitan Museum (poésie), avec bois d’Edwin H. Holgate, Montréal, Herald Press, 1931, p. 19.

-

[46]

L’achevé d’imprimer est daté du 4 décembre 1931.

-

[47]

Le trio Markowski est composé du violoniste Roger Markowski, du pianiste Oscar O’Brien et de Lucien Labelle, violoncelliste.

-

[48]

Micheline Cambron, « La poésie sur les ondes radiophoniques : “Irradier” les poètes dans l’espace public québécois des années 1930 », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, p. 53.

-

[49]

Sur la carrière radiophonique d’Henri Letondal, voir Marie-Thérèse Lefebvre « Analyse de la programmation radiophonique », Les Cahiers des dix, n° 65, 2011, pp. 179-225.

-

[50]

Micheline Cambron, « La poésie sur les ondes radiophoniques : “Irradier” les poètes dans l’espace public québécois des années 1930 », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, pp. 45-57.

-

[51]

Marie-Thérèse Lefebvre, « Analyse de la programmation radiophonique sur les ondes québécoises entre 1922 et 1939 : musique, théâtre, causeries », Les Cahiers des dix, n° 65, 2011, pp. 179-225.

-

[52]

La durée est initialement de 60 minutes, mais passe à 30 minutes en novembre 1932 selon une lettre d’auditrice.

-

[53]

Micheline Cambron, « La poésie sur les ondes radiophoniques : “Irradier” les poètes dans l’espace public québécois des années 1930 », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, p. 51.

-

[54]

Robert Choquette, [Lettre à Alfred DesRochers], Montréal, 16 novembre 1931, f. 1. BAnQ Sherbrooke, fonds Alfred DesRochers (P6, 1979-11-001/1).

-

[55]

Robert Choquette, [Lettre à Alfred DesRochers], Montréal, 23 septembre 1931, f. 4. BAnQ Sherbrooke, fonds Alfred DesRochers (P6, 1979-11-001/1).

-

[56]

« Parmi les commentaires et suggestions qui seront adressés au Petit Versailles, il en sera choisi un certain nombre, au hasard, [aux auteurs desquels] Le Petit Versailles enverra gracieusement un recueil de vers de mademoiselle Alice Lemieux avec autographe de l’auteur » (La Presse, 24 novembre, p. 12, reproduit dans Micheline Cambron, « La poésie sur les ondes radiophoniques : “Irradier” les poètes dans l’espace public québécois des années 1930 », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, p. 53).

-

[57]

Jovette Bernier, amie et correspondante de Robert Choquette, joue l’un des personnages selon un des textes d’introduction de l’émission. Robert Choquette, [Texte de présentation], s.l., s.d., f. 1. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3314).

-

[58]

La Semaine du livre est tenue annuellement à la Bibliothèque St-Sulpice de 1921 à 1932 (Jean-René Lassonde, La Bibliothèque Saint-Sulpice, 1910-1931, 2e édition, Montréal, Ministère des Affaire culturelles, Bibliothèque nationale du Québec, 1987, pp. 246- 250).

-

[59]

Robert Choquette, [Texte de présentation], s.l., s.d., f. 1. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3314).

-

[60]

C’est lui qui souligne. Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 16 novembre 1931, f. 1-2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[61]

« Et voici : le radio-cinéma va commencer. » Robert Choquette, [Texte de présentation], s.l., s.d., f. 3. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3314).

-

[62]

Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 16 novembre 1931, f. 2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[63]

Dans la correspondance de Choquette, il est question d’auditeurs provenant de la Nouvelle-Angleterre et du Manitoba.

-

[64]

« Comme un baume divin, cette heure je la passe dans l’extase la plus parfaite […]. Mon seul regret monsieur Choquette, c’est que cette heure est un peu tardive pour nous pauvres ouvriers. » L. Desjardins, [Lettre à Robert Choquette], Lachine, 20 décembre 1930. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413/3323).

-

[65]

Émile Coderre, [Lettre à Robert Choquette], Montréal, 27 janvier 1931, f. 1. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3323).

-

[66]

C’est lui qui souligne. Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 4 janvier 1933, f. 3. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[67]

Alfred DesRochers, [Lettre à Robert Choquette], Sherbrooke, 18 novembre 1931, f. 1-2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345).

-

[68]

Dans la préface de La pension Leblanc, Choquette indique son intention de proposer « une chaîne d’études qui tâchera d’encercler […] les physionomies diverses de la Province de Québec » (p. 9); puis, dans une lettre du 22 avril 1930, il écrit à Dantin qu’il attaquera « à l’automne sans doute, un roman sur Montréal ».

-

[69]

C’est lui qui souligne. Louis Dantin, [Lettre à Robert Choquette], Cambridge (Mass.), 15 octobre 1929, f. 3. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345).

-

[70]

Robert Choquette, [Lettre à Louis Dantin], Montréal, 23 octobre 1929, f. 2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

-

[71]

Le retour de Madeleine n’est probablement pas le seul motif du départ de Choquette, qui vient d’obtenir un poste de secrétaire à la bibliothèque de l’École des beaux-arts.

-

[72]

François Ricard, « La Revue moderne : deux revues en une », Littératures, n° 7, 1991, p. 80.

-

[73]

Choquette fait souvent référence à la radio comme à un « ogre » en raison de la somme de textes qu’elle engloutit hebdomadairement.

-

[74]

Pascal Brissette et Will Straw, « Poètes et poésies en voix au Québec (xxe-xxie siècles) », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, p. 9.

-

[75]

Renée Legris, Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision, Montréal, Fides, 1977, p. 39.

-

[76]

David Martens et Anne Reverseau, « L’écrivain et les médias », dans Sofiane Laghouati, David Martens et Myriam Watthee-Delmotte (dir.), Écrivains : modes d'emploi. De Voltaire à bleuOrange, revue hypermédiatique, Belgique, Musée Royal de Mariemont , 2012, p. 210.

-

[77]

Robert Choquette, [Lettre à J.-A. Choquette]. Montréal, 17 septembre 1932, f. 2. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3348).

-

[78]

Au sujet d’une nouvelle série à « l’heure de la “Soupe aux pois nationale” Choquette écrit à son père : « […] tu entendras une nouvelle série de ma composition, anonyme, celle-là. Je ne tiens pas à figurer dans des programmes purement commerciaux, mais ce genre de travail (Sketch) me fait pratiquer mon dialogue en vue de romans à venir et c'est la grande raison qui me fait accepter ces engagements. »; Robert Choquette, [Lettre à J.-A. Choquette]. Montréal, 29 février 1932, f. 4. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3348). Il n’est pas fait mention de cette série dans le Répertoire des dramatiques québécoises à la télévision 1952-1977 de Pierre Pagé et Renée Legris (Fides, 1977).

-

[79]

Adrien Rannaud, « De l’amour et de l’audace. Imaginaire générique et pratique du roman chez trois écrivaines des années 1930 au Québec », thèse de doctorat (Ph.D.), Université Laval, 2016, f. 170.

-

[80]

« Un autre élément marquant de la période réside dans la consolidation d’une culture moyenne qui se loge entre le champ de production élargie et celui de la production restreinte. » Adrien Rannaud, « De l’amour et de l’audace. Imaginaire générique et pratique du roman chez trois écrivaines des années 1930 au Québec », thèse de doctorat (Ph.D.), Université Laval, 2016, f. 35.

Bibliographie

- Lettres de Robert Choquette à Louis Dantin, BAnQ Vieux-Montréal, fonds Gabriel Nadeau (MSS177, 78).

- Lettres de Louis Dantin à Robert Choquette, BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345).

- Lettres de Robert Choquette à Alice Lemieux, Division des archives de l’Université Laval, fonds Alice Lemieux (P326, E2).

- Lettres de Robert Choquette à Alfred DesRochers, BAnQ Sherbrooke, fonds Alfred DesRochers (P6, 1979-11-001/1).

- Lettres d’Alfred DesRochers à Robert Choquette, BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3345).

- Lettres d’auditeurs à Robert Choquette, BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3323).

- Textes de présentation d’émissions radiophoniques, BAnQ Vieux-Montréal, fonds Robert Choquette (MSS413, 3314).

- André Beaulieu et Jean Hamelin, La presse québécoise des origines à nos jours, Presses de l’Université Laval, 1985, vol. V : 1911-1919.

- Silvie Bernier, Du texte à l’image : le livre illustré au Québec, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, coll. « Vie des lettres québécoises » 1990.

- Pascal Brissette, « Fête urbaine et poésie en voix : des soirées de l’École littéraire de Montréal aux Nuits de la poésie », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, pp. 23-43.

- Pascal Brissette et Will Straw, « Poètes et poésies en voix au Québec (xxe-xxie siècles) », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, pp. 7-13.

- Micheline Cambron, « La poésie sur les ondes radiophoniques : “Irradier” les poètes dans l’espace public québécois des années 1930 », Voix et Images, vol. 40, n° 2, (119) 2015, pp. 45-57.

- Robert Choquette, À travers les vents (poésie), Montréal, Éditions Édouard Garand, 1925.

- Robert Choquette, À travers les vents (poésie), préface d'Henri d'Arles, édition revue et augmentée, Montréal, Louis Carrier, Les Éditions du Mercure, 1927.

- Robert Choquette, La Pension Leblanc. Roman, Montréal/New York, Louis Carrier & Cie, Les Éditions du Mercure, 1927.

- Robert Choquette, Metropolitan Museum (poésie), avec bois d’Edwin H. Holgate, Montréal, Herald Press, 1931.

- Robert Choquette, Poésies nouvelles, Montréal, Éditions Albert Lévesque, coll. « Les poèmes », 1933.

- Robert Choquette, Le Curé de village. Scènes de vie canadienne (théâtre radiophonique), Montréal, Granger frères limitée, 1936.

- Robert Choquette, Les Velder. Roman, préface d’André Maurois, Montréal, Éditions Bernard Valiquette, 1941.

- Robert Choquette, Suite marine. Poème en douze chants (poésie), ill. de Lomer Gouin, Montréal, Les Sociétés d’édition et de librairie Paul Péladeau, 1953.

- Marie-José Des Rivières, Châtelaine et la littérature, 1960-1975 : essai, Montréal, L’Hexagone, coll. « Centre de recherche en littérature québécoise », 1992.

- Marie-José Des Rivières et Adrien Rannaud, « 1919. Madeleine lance La Revue moderne », dans Denis Saint-Jacques et Marie-José Des Rivières (dir.), De la belle époque à la crise : chroniques de la vie culturelle à Montréal, Montréal, Nota bene, 2015, pp. 217-231.

- Jacques Doyon, « L’espace du magazine / The Space of the magazine », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 83, 2009-2010, p. 3.

- Amélie Dupuis, « Robert Choquette à la lettre. Poésie et réseaux épistolaires au Québec », mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, Département des littératures de langue française, 2014.

- Pierre Hébert, Kenneth Landry et Yves Lever (dir.), Dictionnaire de la censure au Québec, Saint-Laurent, Fides, 2006.

- Olivier Lapointe, « Le discours de patrimonialisation de la chanson canadienne-française : identité, légitimité, valorisation. L’exemple des Festivals de la Chanson et des Métiers du Terroir de Québec (1927, 1928 et 1930) », mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval, Département d’études littéraires, 2009.

- Jean-René Lassonde, La Bibliothèque Saint-Sulpice, 1910-1931, 2e édition, Montréal, Ministère des Affaires culturelles, Bibliothèque nationale du Québec, 1987.

- Marie-Thérèse Lefebvre, « Analyse de la programmation radiophonique sur les ondes québécoises entre 1922 et 1939 : musique, théâtre, causeries », Les Cahiers des dix, n° 65, 2011, pp. 179-225.

- Renée Legris, Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision, Montréal, Fides, 1977.

- Renée Legris, « L’oeuvre romanesque, radiophonique et télévisuelle de Robert Choquette », thèse de doctorat, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Département des lettres et communications, 1972.

- Pierre Pagé, Histoire de la radio au Québec : information, éducation, culture, Saint-Laurent, Québec, Fides, 2007.

- Jean-Christian Pleau, « La Revue moderne et le nationalisme, 1919-1920 », Mens : revue d'histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 6, n° 2, 2006, pp. 205-237.

- Adrien Rannaud, « De La Revue moderne à Châtelaine : Naissance et développement du magazine québécoise (1919-1960) », Cap-aux-diamants, n° 125, printemps 2016, pp. 7-9.