Résumés

Résumé

Peut-on élaborer un protocole de traduction de la poésie ? Le présent article examine cette question à partir d’analyses contrastives de poèmes d’Emily Dickinson et de certaines de leurs traductions françaises. La tentative d’édification de règles globales dans le transcodage poétique se heurte à la résistance de la langue poétique à toute fixation sémantique, comme en atteste l’idiolecte dickinsonien, plurivoque, voire opaque, riche en néologismes, en jeux syntaxiques et référentiels. On peut toutefois mettre en oeuvre des stratégies ponctuelles pour rendre certains aspects du lexique et de la prosodie. Mais de tels procédés laissent de côté le socle figural de la langue poétique : la métaphore. Témoignant d’un rapport dialectique entre le sujet parlant – le « je » poétique – et le monde, entre les représentations propres à ce sujet et celles que les conventions socio-culturelles inscrivent dans des dénominations figées, la métaphore invite à redéfinir la notion de protocole de traduction poétique en termes de « dispositif dialogique » privilégiant la mise en tension du sens dans la traduction.

Mots-clés :

- protocole,

- Emily Dickinson,

- analyse contrastive,

- métaphore,

- dispositif dialogique

Abstract

Can a translation protocol be implemented for poetry? This paper scrutinizes this question from a set of contrastive analyses of poems by Emily Dickinson and some of their French translations. The attempt to set up global rules in the transcoding of poetry is thwarted by the nature of poetic language which resists semantic fixation, as evinced in Dickinson’s idiolect, plurivocal or even opaque, rich in neologisms, syntactic and referential games. However, specific strategies can be worked out to translate lexical and prosodic features. But such strategies don’t apply to the figural core of poetic language, namely metaphors. Testifying to a dialectic relationship between the speaker – the poetic persona – and the world, between the speaker’s representations and those shaped in fixed designations by socio-cultural conventions, metaphors invite us to redefine the notion of a translation protocol for poetry in terms of a “dialogical device” which puts forward semantic tension in the translation process.

Keywords:

- protocol,

- Emily Dickinson,

- contrastive analysis,

- metaphor,

- dialogical device

Corps de l’article

Emily Dickinson, The Complete Poems of EmilyDickinson, éd. Johnson (J 426)Put it in Latin – left of my school –

Seems it don’t shriek so – under rule.

1. Introduction

Est-il possible d’élaborer un protocole de traduction de la poésie ? Peut-on ériger un ensemble de règles prescriptives visant idéalement la systématicité et permettant de transcoder dans la langue de réception un motif récurrent de l’idiolecte poétique, ou un fait de langue constituant pour le traducteur une difficulté particulière ? Pour examiner cette question complexe, nous nous sommes penchés sur l’oeuvre d’un poète non moins complexe : Emily Dickinson. Notre démarche prend appui sur des analyses contrastives de certains poèmes et de leurs traductions françaises extraites principalement des ouvrages Une âme en incandescence (Dickinson 1861-1863/2001, traduit par Malroux), Quatrains et autres poèmes brefs (Dickinson 2007, traduit par Malroux) et Poésies complètes (Dickinson 2009, traduit par Delphy) ainsi que, ponctuellement, des ouvrages Renchérir sur minuit (Dickinson 1997, traduit par Des Fontenelles), Lieu-dit l’éternité (Dickinson 2007, traduit par Reumaux), ainsi que de l’article « Emily Dickinson » (Dickinson 1991, traduit par Cazé)[1].

Il convient d’emblée de souligner un premier paramètre à prendre en compte dès lors qu’on réfléchit à la traduction des poèmes d’Emily Dickinson : le paramètre éditorial. En effet, les traducteurs du poète traduisent un texte qui a subi des modifications imposées dès les premières publications des poèmes par des éditeurs cherchant à donner une forme plus lisible et plus conventionnelle à ces textes en suivant des protocoles éditoriaux[2]. Ces protocoles éditoriaux, visant notamment à uniformiser la typographie (majuscules, tirets), à canaliser la fulgurance métaphorique, à corriger les irrégularités rythmiques et prosodiques de poèmes dont le sens est « obscur » et « la métrique boite » (Dickinson 2007 : 11, traduit par Reumaux) suggèrent que toute tentative d’imposition de règles sur un médium poétique induirait inéluctablement une réduction de son originalité, une mutilation arbitraire de l’essence même du dire poétique. Le protocole en poésie serait en un sens illégitime.

On rejoint là le second paramètre à prendre en compte : celui de la pertinence de la notion même de protocole pour le traducteur de poésie. En effet, la langue poétique est précisément le site où la parole singulière (Jenny 1990) d’un poète libère la langue de ses usages ordinaires en la réinventant par et dans le figural (Lyotard 1971) avec une expressivité qui mime la fulgurance de la vision poétique. Il semblerait donc a priori que le discours poétique soit irréductible à tout protocole de transfert d’une langue vers une autre, en raison de sa résistance fondamentale à toute analyse à visée normative qui menacerait de le figer. C’est du reste cette résistance qui réjouit certains traducteurs car elle est pour eux gage d’une grande créativité, si tant est que traduire un poème, c’est aussi écrire un poème (Meschonnic 1986). Traduire la poésie, ce serait donc avant tout se laisser porter sans esprit de catégorisation d’une langue à l’autre vers cet étranger dans la langue (Berman 1984) qu’est l’idiolecte poétique, sans souci ni besoin de protocole. Cette conception de la traduction poétique semble toutefois idéaliste, occultant la dimension proprement technique de l’écriture poétique, notamment la prosodie, la versification, les patrons métriques et rythmiques, et la nécessité pour le traducteur de proposer des procédures de traduction qui lui permettent de lever des difficultés propres à la langue poétique à traduire, de conserver la cohérence des isotopies et des réseaux métaphoriques et symboliques parcourant l’oeuvre à traduire, ainsi que de gagner du temps pour répondre à ses propres impératifs éditoriaux[3].

Mais de quelles procédures s’agit-il ? Comment doit-on les concevoir ? Nous exposerons d’abord les principaux obstacles à l’édification de règles dans le transcodage de la langue poétique en nous appuyant sur différents jeux lexicaux, référentiels et syntaxiques auxquels se prête Dickinson. Si un protocole global de traduction semble impossible, on peut toutefois élaborer des procédés de traduction ponctuels pour rendre certains aspects du lexique et de la prosodie. Le transcodage de la terminologie savante, de certaines variantes dialectales propres à la Nouvelle-Angleterre, des schémas métriques, des jeux de rimes et de sonorités peut en effet suivre des procédures qui s’inspirent des procédés de traduction dégagés par Vinay et Darbelnet dans leur Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958) sans toutefois posséder le même degré de systématicité. Ces procédures restent toutefois insatisfaisantes car elles laissent de côté le coeur de la langue poétique : les énoncés métaphoriques. C’est précisément sur la dimension métaphorique de l’écriture poétique que nous conclurons notre cheminement en formulant, à l’aide de la réflexion menée par Catherine Détrie (2001), l’hypothèse d’un protocole de traduction poétique conçu comme « dispositif dialogique ».

2. Un médium poétique résistant : les obstacles à l’élaboration d’un protocole de traduction de la poésie d’Emily Dickinson

2.1. Les obstacles d’ordres générique, discursif et intellectuel

« I dwell in Possibility – / A Fairer House than Prose – »[4], tel est le mot d’ordre esthétique qui gouverne la poésie d’Emily Dickinson. La création poétique y est envisagée comme la projection dans la langue d’un imaginaire onirique, spéculatif ou spirituel, projection fondée sur et orientée vers un discours des possibles qui s’oppose au discours prescriptif du protocole. Il y aurait donc une incompatibilité fondamentale entre le discours dynamique et plurivoque propre au genre poétique, favorisant l’ouverture à l’imaginaire, et le discours normatif du protocole, reposant sur un idéal de clôture sémantique et d’univocité.

Cet obstacle, propre au genre poétique, à l’élaboration d’un protocole de traduction poétique est sous-tendu par une divergence entre la démarche intellectuelle du poète, qui procède de manière analytique et exponentielle en accroissant le potentiel signifiant d’un énoncé par le biais d’associations co-textuelles plus ou moins insolites (une des façons d’« habiter le possible »), et la démarche intellectuelle du traducteur cherchant à élaborer un protocole de traduction, lequel aborde son objet textuel avec un esprit classificateur en procédant de manière synthétique et normative à partir d’occurrences problématiques qu’il cherche à subsumer sous des règles. C’est autant cette démarche intellectuelle classificatrice que le type de discours codificateur qui en découle que Dickinson qualifie de prose, et qu’elle rejette. En effet, la prose est assimilée par le poète à une prison annihilant toute créativité en figeant la langue dans la stase et dans la clôture, tandis que le poète oeuvre à la circonférence[5], dans le multiple, dans le faisceau oblique de la signifiance :

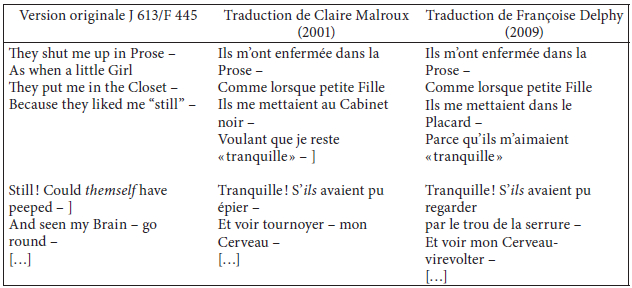

Tableau 1

La prison de la prose : la stase de la langue

Dans le poème ci-dessus, la prose est la punition, imposée probablement par des adultes désignés par le pronom they, au « je » poétique apparaissant sous les traits d’une fillette. La prose est assimilée à un espace clos (closet, vers 3), carcéral, par le biais duquel les adultes cherchent à imposer leur autorité, leur discipline, à l’enfant (et donc au poète dont l’enfant est la figure) qui se conforme physiquement à la règle, mais désobéit via une imagination rebelle et foisonnante, un cerveau (vers 6) « tournoyant ». À travers la persona de l’enfant, il nous semble que c’est le discours poétique qui est lui-même métaphorisé comme discours de résistance à la parole autoritaire dogmatique : la poésie apparaîtrait en quelque sorte comme espace de l’indiscipline, de l’ouverture et du mouvement (Deguy 2000). Le discours poétique serait en effet « tournoiement » à la circonférence du discours d’autorité ; il semble donc signifier avant tout énergie, principe de mise en mouvement et de revitalisation de l’imagination et de la langue. À l’inverse, la prose apparaît ici comme le discours de la règle, de la norme qui vise à canaliser les énergies enfantines et donc les élans poétiques, à faire taire toute rébellion. En raison de la systématicité qu’il vise et du principe régulateur et normatif sur lequel il repose, le discours du protocole nous semble ainsi relever en partie de ce type de discours qu’Emily Dickinson qualifie de prose. L’idiolecte dickinsonien serait en un sens profondément « rebelle » au discours du protocole.

Dès lors, comment réconcilier le principe de systématicité gouvernant les stratégies protocolaires avec les principes d’élasticité et d’unicité discursives inscrites au coeur de la langue poétique ? Comment circonscrire dans des règles un idiolecte qui met à mal le discours même de la définition en glissant constamment dans le métaphorique[6] ? Il semble que l’écriture dickinsonienne rende plus complexe encore l’élucidation de ces questions en raison des jeux lexicaux, référentiels et syntaxiques auxquels se prête le poète, jeux qui constituent autant d’obstacles à la mise en place de stratégies globales de traduction. Il convient d’en dégager certains.

2.2. Les obstacles lexicaux : néologismes adjectival et pronominal

Tableau 2

Néologisme adjectival

Dans ce poème, Emily Dickinson crée ce que nous pourrions appeler « un néologisme de dérivation », en affixant à l’adjectif graphic le morphème du comparatif de supériorité er. Or, il semble que le processus de dérivation soit plus courant, plus souple et plus productif en anglais qu’en français (Vinay et Darbelnet 1958 ; Van Roey 1990). Il est donc difficile de concevoir une « recette » permettant de proposer un néologisme équivalent en transcodant dans un seul mot l’inventivité radicale du terme dont le poids sémantique est renforcé par sa forme condensée. La traduction que propose Françoise Delphy en témoigne : elle opte pour une périphrase (au dessin plus gracieux), tournure analytique qui s’éloigne de l’original en raison des « tendances déformantes » (Berman 1999 : 52) qu’elle manifeste, « clarification », « allongement », et « homogénéisation » (Berman 1999 : 54, 56, 60) ayant pour effet de rendre acceptable en français un terme volontairement insolite en anglais en supprimant dans le même temps l’effet de paronomase entre graphic et grace.

En banalisant ainsi le néologisme original, Delphy s’inscrit en contradiction avec l’effet de surprise et le travail d’innovation qui lui sont propres. Plus encore, son choix de traduction témoigne d’un contresens sur le mot grace, qui prend ici un sens esthétique (ce sens est porté par graphicer et par la valeur graphique des tirets qui confèrent au poème un rythme heurté) et non théologique, Delphy occultant le dialogue presque constant que le poète entretient avec le dogme calviniste et la doctrine de la grâce sur laquelle il repose (Sewall 1974). Pour traduire un tel effet de style, il faut donc répondre aux exigences de nouveauté et d’incongruité radicales tenant à l’invention d’un terme sans perdre de vue la justesse du sens, tout en transposant l’esprit du néologisme dans l’art poétique dickinsonien, c’est-à-dire une certaine irrévérence par rapport aux règles fixées par l’usage. Cette démarche traductive ne constitue pas en soi un protocole de traduction des néologismes. Aucune règle précise et systématique ne peut être édifiée pour lever la difficulté de traduction qu’ils représentent. C’est ce que confirme le cas du néologisme pronominal themself (tableaux 1 et 3).

Tableau 3

Néologisme pronominal

Précisons d’emblée que le pronom themself n’est pas une forme inventée par Emily Dickinson. Si les avis des grammairiens divergent quant à la légitimité de cette forme dont l’emploi est très contesté, nous retiendrons toutefois l’hypothèse, étayée par Geoffrey Keith Pullum, selon laquelle themself serait la forme réfléchie du pronom they dans son emploi singulier (singular they) qui servirait à renvoyer de façon synthétique à un référent de sexe inconnu en contexte de doute :

The commonest way to get around the gender problem here is to use singular they :Was it your father or your mother who broke their leg on a ski trip ? ; Either the husband or the wife has perjured themself [7]. Shakespeare used it ; Jane Austen used it ; loads of fine authors use it. Get used to it. And if you have a usage book like Strunk and White that declares singular they to be an error, throw that book away

Pullum 2004[8]

Toutefois, Emily Dickinson réinvente totalement cette forme. C’est pourquoi nous la qualifions de néologisme. En effet, les occurrences de themself présentes dans les tableaux 1 et 3 ne signalent pas un référent de sexe inconnu mais s’apparentent davantage à une sorte de singulier à valeur collective.

Dans l’énoncé Could themself have peeped – (tableau 1), le pronom themself renvoie aux individus (désignés par they au début du poème) qui se liguent en un groupe soudé pour assaillir le « je » poétique dépeint en victime. Ces individus (them) regroupés semblent n’en former plus qu’un (self). C’est l’engeance prosaïque dans toute sa violence dirigée contre le poète qui est ainsi désignée par themself. En revanche, dans l’énoncé Themself are all I have (tableau 3), le pronom themself ne signale pas une relation d’opposition mais indique à l’inverse une relation unitive et exclusive d’appartenance mise en exergue par la position du pronom en début de vers : les taches de rousseur prises dans leur ensemble, auxquelles themself semble référer, constituent la singularité profonde du « je » poétique, son identité, laquelle est mise en exergue par les tirets entourant la copule be, socle de l’essence qui ressort au coeur même de l’incohérence syntaxique et de la pause rythmique qu’ils installent dans l’énoncé.

Comme on le voit, la valeur sémantique du pronom varie en fonction du contexte dans lequel il est inséré et des stratégies énonciatives à l’oeuvre dans le poème. La nature innovante et plurivoque de ce pronom n’est cependant pas transcodée dans les traductions proposées (ils dans le premier cas, elles[9] dans le second), qui neutralisent le néologisme. L’inventivité pronominale dont fait preuve Dickinson semble bien vouer à l’échec tout protocole de traduction de son idiolecte poétique, et ce d’autant plus lorsque la référentialité pronominale elle-même est source d’ambiguïté.

2.3. Énigmes référentielles : « Dickinson’s nonrepresentational poems » (Porter 1981 : 120)

Emily Dickinson opère souvent une refonte de la relation référentielle dans ses poèmes, en jouant notamment sur les pronoms, dont elle éclipse les référents, créant ainsi une impression de perte du référent, voire même de référentialité nulle, le langage ne renvoyant plus à une réalité extralinguistique mais à lui-même : « The language pulls back from clarity, from specificity, and from discernible referential links to an outside reality » (Porter 1981 : 64). La langue semble alors perdre sa valeur représentative pour se replier sur sa dimension purement monstrative, dans l’ici et maintenant de la parole poétique. C’est ce que suggère l’emploi des pronoms dans l’exemple suivant.

Tableau 4

Référentialité pronominale énigmatique

Ce poème, dont la structure repose sur une anaphore de pronoms déictiques – these (vers 1), these (vers 3), this (vers 5), this (vers 7), these (vers 9), these (vers 12) –, met en scène une véritable énigme référentielle soutenue par le vertige des déictiques dont la valeur monstrative est renforcée par l’adverbe monosyllabique final now. Si ces pronoms déictiques semblent tous dotés d’une valeur cataphorique d’annonce, de présentation d’un référent, l’identité de ce référent n’est pas claire : il semble a priori que le « je » poétique se livre à une sorte de blason funèbre, énumérant différentes parties du corps d’une défunte (yeux, joues, bouche, vêtements, doigts, pieds), mais rien n’interdit d’associer d’autres référents à ces pronoms. En outre, les déictiques peuvent référer à différentes parties d’un seul corps ou de plusieurs corps appartenant à différents défunts que le poète passerait en revue en qualité de macabre « huissier de la mort » (Dickinson 2007 : 10, traduit par Reumaux).

Plus troublante encore est la présence systématique d’un tiret, marqueur de fragmentation syntaxique, à la suite de chaque déictique qui se trouve ainsi relié mais aussi isolé de chaque énoncé, coupé de l’univers référentiel du poème. Dans sa double fonction de liaison et de séparation, il participe de l’économie verbale du poète, générant un effet de compression rythmique, brisant la linéarité syntaxique et matérialisant l’espace du poème. Dans le poème à l’étude, les déictiques renforcent cet effet de matérialisation en concrétisant l’espace du constat, inéluctable, de la mort : réalité brute, et brutale, dont on ne peut échapper, qu’on ne peut que constater sans l’expliquer, et qui, par un jeu d’échos sonores et d’appels visuels, renvoie le discours poétique à l’état de balbutiement mimant l’impuissance et la douleur du locuteur en proie à l’expérience de la mort d’autrui.

Face à une telle ambivalence référentielle, la mise en place d’un protocole de traduction conservant intégralement la nature énigmatique et plurivoque des déictiques est vouée à l’échec, les pronoms portant nécessairement la marque du genre en français, ce qui nuit également aux effets d’échos parcourant le poème. Les traductions à l’étude en attestent clairement : en choisissant de rendre these (vers 1 et 3) par ils et elles, Françoise Delphy opère une fermeture des possibles référentiels, à rebours de ce que Claudia Yukman nomme « Dickinson’s anti-closural poetics » (Yukman 1992 : 79) ou la poétique dickinsonienne de la « non-clôture », de l’ouverture aux possibles. Les deux traductrices atténuent par ailleurs la brutalité des déictiques en tirant la parataxe vers la syntaxe : pour traduire This – we stroked – (vers 7), Claire Malroux a recours à l’ajout d’un pronom complément d’objet le (Ceci – nous le caressions, vers 7), tandis que Françoise Delphy opère un réagencement syntaxique en propulsant Satin (vers 8) aux côtés de ce (vers 7), réagencement qui annihile toute la charge ambivalente du syntagme, et oblitère l’incongruité de la syntaxe éclatée. Ce sont précisément des obstacles de nature syntaxique qu’il convient à présent d’examiner.

2.4. La « grammaire de l’éclat » (Savinel 1993) : les obstacles syntaxiques

L’emploi de tirets[10] constitue une idiosyncrasie syntaxique dickinsonienne de plus en plus marquée à partir des années 1860, conférant à son style un aspect « disjonctif » (Savinel 1993) avéré. Le poème que nous venons d’analyser en témoigne, les tirets encadrant une suite de visions juxtaposées par fragments rapprochés, séparant et reliant chaque syntagme. Ces tirets génèrent de nombreux défis herméneutiques pour le traducteur, défis qui compromettent la possibilité d’établir un protocole de traduction, ce qui est vrai pour tous les aspects de la syntaxe dickinsonienne, particulièrement accidentée. C’est ce que nous verrons dans un premier temps, avant de dégager dans le poème ci-dessus des problèmes de portée dus à un rattachement syntaxique ambigu, pour évoquer ensuite des problèmes tenant à certaines formes verbales non fléchies.

2.4.1. La liberté syntaxique dickinsonienne : un défi majeur pour le traducteur

La syntaxe dickinsonienne est parcourue de mouvements et de tensions qui révèlent une parole souple et plurivoque, qui fraye dans le « non-linéaire » et invite le traducteur à en déplier les strates tout en conservant son indomptable liberté. Si aucun protocole de traduction ne peut être érigé pour relever un tel défi, en revanche, une démarche traductive s’impose : travailler la syntaxe au plus près de la liberté dickinsonienne pour en conserver le rythme tout en respectant la nécessité de faire sens. C’est ce qui ressort de l’exemple suivant :

Tableau 5

La liberté syntaxique dickinsonienne

Dans ce poème, le « je » poétique place au coeur de son art la liberté des sens et de l’imagination, le mouvement : il ne se dépeint pas en créateur maître de son art mais « révère la licence » qui le maintient dans une « éclatante impossibilité », c’est-à-dire dans le mystère, dans l’ignorance des mécanismes de l’art (la transcription d’une émotion sur la toile), ou au-delà du langage articulé, dans la musique même et non dans l’instrument (comme le suggère, dans la deuxième strophe, la métaphore filée du poète comme mélodie se propageant dans les airs).

La place centrale du mouvement dans l’écriture poétique dickinsonienne se reflète dans sa syntaxe heurtée parcourue de jeux et de tensions. Les tirets en sont la trace la plus visible : dans le premier vers par exemple, le tiret introduit un jeu entre le verbe paint et son complément d’objet direct supposé a picture. C’est probablement ce jeu qu’Antoine Cazé a cherché à rendre en supprimant l’article indéfini dans sa traduction par Tableau, qui brise la linéarité syntaxique. À cette dynamique concourent également les antépositions que le traducteur se doit de déchiffrer afin de rendre le sens de l’énoncé avec justesse : si l’on rétablit l’ordre linéaire des syntagmes dans I’d rather be the One/its bright Impossibility/To dwell – delicious – on – (vers 3-4), cela donne : I’d rather be the One/To dwell – delicious – on –/its bright impossibility, où delicious fonctionne comme un adverbe de manière, Dickinson pratiquant souvent la recatégorisation syntaxique d’un adjectif en adverbe (Anderson 1960). C’est bien ce que suggère la traduction d’Antoine Cazé, qui rétablit cette structure sous-jacente et fait sens. Si ce réagencement ne respecte pas l’antéposition originale, elle a toutefois le mérite de conserver le même nombre de tirets que dans la version originale et de préserver le rythme solennel ainsi créé. À l’inverse, si Françoise Delphy respecte l’ordre global des mots sur ces deux vers, la traduction qu’elle en propose opère une compression rythmique (to dwell – delicious – on – devient s’installe – délicieuse – dans sa traduction, alors qu’au vers 14, elle opère le mouvement inverse en ajoutant un tiret : Myself endued Balloon devient Moi – investie Ballon) ainsi qu’une modification radicale du sens de la proposition subordonnée infinitive structurée autour de to dwell (vers 4) qui prend alors pour sujet impossibility (vers 3) et non the One (vers 2) comme c’est pourtant le cas dans la version originale. En respectant l’ordre des syntagmes, Delphy perd ainsi le sens, et ne rend pas le rythme et le mouvement originaux, reposant sur un jeu de contrastes.

Mentionnons notamment le contraste né de la co-présence, dans le poème, d’une structure syntaxique très stratifiée, reposant sur des propositions coordonnées (vers 5 et 12) et subordonnées (vers 4, 6, 11, 13, 15, 17, 20, 23), et de tournures condensées (vers 14-16 ; 18-19). Ce contraste participe de l’énergie du verbe poétique qui prend forme dans des soubresauts rythmiques : ainsi au vers 12, la conjonction de coordination and propulse la parole en prolongeant son mouvement. Elle a un véritable rôle dynamique, et pas seulement une valeur additive. Il est donc indispensable de la conserver pour rendre cette énergie verbale : Antoine Cazé, en proposant Et sort, et va sans effort, travaille bien cette énergie, la répétition de la conjonction et étant enrichie par un effet d’écho créé par la rime interne entre sort et effort. Françoise Delphy, à l’inverse, supprime la conjonction, transformant un soubresaut rythmique en un mouvement dont la fluidité est renforcée par la virgule : Sort, s’envole. Le mouvement cahoteux propre à la syntaxe dickinsonienne est ainsi miné.

Delphy amoindrit également la richesse syntaxique de l’idiolecte dickinsonien en transformant What would the Dower be (vers 22) en un syntagme nominal : héritage incroyable. Cette réduction touche également, dans une moindre mesure, It’s finer – own the Ear – (vers 18) : sa traduction par C’est mieux – de posséder l’Oreille – présuppose l’ellipse de la préposition to devant la base verbale own, le verbe étant donc au mode infinitif. Or, il n’est pas impossible de voir aussi dans own the Ear une forme d’exhortation poétique à l’impératif : C’est plus beau – Faire sienne l’Oreille. La fonction disjonctive du tiret séparant It’s finer et own the Ear peut en effet nous y inviter, même si les deux syntagmes demeurent liés. La traduction d’Antoine Cazé de Own the Ear par faire sienne l’Ouïe – permet, si on lit ce syntagme isolément, de faire entendre cet impératif potentiel derrière l’infinitif, et ainsi de mieux retranscrire la richesse de l’énoncé dans sa souplesse syntaxique. Cette souplesse se reflète également dans la différence des traductions de the License to revere (vers 20) : Françoise Delphy interprète to revere comme le complément du nom License, tandis qu’Antoine Cazé y voit une proposition finale dont le complément, the License, est antéposé. Cette double lecture nous conduit à aborder la question du rattachement syntaxique, qui peut s’avérer ambivalent.

2.4.2. Rattachement syntaxique ambivalent : problèmes de portée adjectivale

Examinons d’abord le terme quick qui ouvre le vers 6 du poème précédent (tableau 4). On peut d’abord le lire comme un adjectif qualifiant la bouche et que l’on pourrait traduire, en tenant compte de la prédilection du poète pour le paradoxe, par alerte, ou vive, ce terme contrastant avec l’isotopie funeste du poème. Toutefois, si l’on tient compte du fait que Dickinson pratique beaucoup la recatégorisation syntaxique, et comme le texte nous y invite, on n’hésitera pas à considérer quick comme un adjectif se comportant comme un adverbe dont la portée est ambiguë. D’une part, il peut se rattacher au vers qui le précède, en hyperbate : addressed departing accents – /quick(ly) – (vers 5). L’idée mise en exergue ici serait celle d’une mort qui a fauché le défunt brutalement. D’autre part, il peut aussi porter sur le procès to miss thee (vers 6), dans une anacoluthe. Cette fois, c’est la rapidité et la violence du manque qui sont mises en valeur. C’est ce sens que privilégie la traduction de Claire Malroux qui garde la forme adjectivale de quick et transforme le procès (to) miss par le substantif dérivé (ton) manque. Françoise Delphy semble également privilégier cette interprétation, même si le circonstant de manière avec quelle rapidité (vers 5) conserve une part d’ambivalence, en ce qu’il peut modifier le prédicat adressed departing accents sans choquer.

Le cas de l’adjectif unnumbered est plus éloquent encore. Qualifie-t-il le nom Satin, comme le reflète la traduction de Claire Malroux qui choisit de supprimer le tiret entre Unnumbered et Satin pour renforcer ce lien ? Ou bien se comporte-t-il comme un adverbe portant sur le procès stroked, comme le suggère Françoise Delphy qui elle aussi supprime le tiret tout en optant pour le substantif équivalent caresses ? Les deux interprétations paraissent recevables. On voit bien à quel point il est difficile d’ériger un protocole de traduction chez un poète qui déconstruit l’ordre linéaire usuel de la syntaxe qu’elle explore comme une matière vivante, invitant à une saisie du sens en faisceaux, en strates. Ce constat est renforcé par l’étude de certaines formes verbales problématiques.

2.4.3. Des formes verbales non fléchies ambivalentes

Tableau 6

Verbes non fléchis ambivalents

Le poème, qui entrelace la métaphore religieuse du parcours christique (paysages bibliques, traversée du désert jonchée d’obstacles signalés notamment par les tirets et le rythme syncopé qu’ils génèrent) à la description d’un parcours mental (les montagnes sont situées dans l’esprit du « je » poétique), comprend plusieurs formes verbales non fléchies au statut sémantique ambivalent. Par exemple, defeat et hinder, sont-elles de simples formes agrammaticales, ou des marques d’oralité, ou bien signalent-elles, comme le suggère Cristanne Miller « a universal, ongoing action » (Miller 1987 : 65) ? Il est difficile de lever pareille ambiguïté. Toutefois, on notera que le poète emploie la forme verbale fléchie blocks au vers 6, ce qui nous invite à interpréter les formes non fléchies comme relevant d’une intention poétique spécifique.

C’est ce que suggère Christine Savinel, pour qui

les formes non marquées des verbes – « defeat », « hinder » – semblent signifier l’entrée en scène d’une force de résistance à travers cette catégorie grammaticale qu’est chez le poète la troisième personne divine du pluriel (le themself[11] souvent rencontré) ; une autre forme non marquée, « intervene », paraît plutôt exprimer le subjonctif d’une hypothèse du doute.

Savinel 2009 : 65

En effet, les verbes defeat et hinder semblent bien être les modes d’action du Concurrent lointain (probablement divin) qui défie le poète dans sa quête spirituelle d’un Salut fuyant, difficile à obtenir. En revanche, dans le cas de intervene, c’est bien le mode subjonctif et la valeur hypothétique du verbe qui sont mis en exergue par le cadre syntaxique dans lequel il est inséré – une question rhétorique reposant sur le prétérit hypothétique ou irréel du passé had (vers 14), et sur la conjonction restrictive except (vers 15) –, et par le lexique (Doubt au vers 16).

Face à cette diversité d’emplois syntaxiques et de nuances sémantiques, comment mettre en place un protocole de traduction capable de proposer des solutions satisfaisantes au problème de la traduction des formes verbales non fléchies ? Si Françoise Delphy semble opter pour un procédé de nominalisation en traduisant hinder par obstacle et intervene par intervention, cette solution nous semble toutefois incomplète. En effet, si l’emploi de noms, dépourvus de tout marquage temporel, paraît bien approprié pour exprimer la présence du divin dans son atemporalité, cet emploi a toutefois tendance à lisser l’énoncé, accentuant sa fluidité au lieu de transcoder l’obstacle travaillé dans le texte original jusque dans les sonorités, comme le reflète la prononciation du prédicat it hinder qui oblige à marquer une pause pour ne pas manquer le /h/ aspiré, marquage phonétique de l’obstacle, et pour éviter le hiatus vocalique entre les /i/ de it et de hinder. Par ailleurs, ce procédé laisse de côté defeat et rapproche hinder et intervene alors que ceux-ci ne relèvent pas d’une même intention poétique, le premier signalant le régime énonciatif du divin, le deuxième marquant le mode subjonctif.

Une nouvelle fois, l’idiolecte dickinsonien révèle sa plurivocité, sa complexité syntaxique et référentielle, autant d’obstacles majeurs à la mise en place d’un protocole global de traduction. Toutefois, au niveau du lexique et de la prosodie, des procédés de traduction peuvent être mis en place.

3. Propositions de procédés de traduction : des solutions lexicales et prosodiques

Il semble en effet plus facile d’ériger des règles de traduction touchant aux aspects les plus « techniques » de la langue dickinsonienne, comme la terminologie spécialisée, les schémas métriques et rimiques et les jeux sonores. Ce sont ces aspects de la langue poétique qu’il convient d’explorer à présent en proposant nous-mêmes certaines procédures de traduction.

3.1. Terminologie spécialisée : l’équivalence stricte

3.1.1. Noms de fleurs

Tableau 7

Terminologie spécialisée : le lexique botanique

Le lexique dickinsonien comporte de nombreux termes techniques relevant de la botanique. La spécificité du lexique choisi nous conduit à chercher dès que possible le strict équivalent dans la langue de traduction, en conservant le même degré de technicité. C’est ce procédé qui semble gouverner les choix de traduction de Françoise Delphy pour les termes Indian Pipe et Cardinal Flower, qu’elle traduit respectivement par Monotrope et Lobélie. Claire Malroux, à l’inverse, en traduisant Indian Pipe par Pipe d’Indien n’a pas choisi de conserver le terme technique botanique dérivé du latin Monotropa uniflora désignant une fleur de couleur blanche. Or, l’adjectif white en début de poème, et le parallélisme syntaxique des deux premiers vers qui soude Indian Pipe à Cardinal Flower, nous invitent à privilégier la lecture botanique de Indian Pipe. Se rapprocher le plus possible du degré de spécialisation du terme à traduire nous semble donc être la marche à suivre, celle-ci valant aussi quand le terme en question est un américanisme.

3.1.2. Noms d’oiseaux

Tableau 8

Terminologie spécialisée : le lexique ornithologique

Bobolink est un américanisme relevant du domaine spécialisé de l’ornithologie pour référer à une espèce d’oiseaux que l’on trouve exclusivement sur le continent nord-américain. Ni le terme babillard, ni le terme loriot ne permettent de rendre cette spécificité. En revanche, le terme goglu est nettement plus approprié. C’est ce que prouve Charlotte Melançon en s’appuyant sur les travaux de l’ornithologiste Pierre Morency :

Le mot « goglu », déformation de « goguelu », est un vieux mot dialectal qui signifie dans certaines régions de France : fanfaron, ou bien : plaisantin. Ces diverses significations ont sans doute été renforcées par le chant lui-même, plus précisément par les deux premières syllabes glougloutantes […] avec lesquelles le Goglu amorce sa ligne musicale. Son nom anglais est Bobolink. Étrangement, c’est sous ce vocable que le connaissent les ornithologistes de France.

Morency 1992 : 118-119[12]

En souscrivant à la traduction de bobolink par goglu, nous adoptons donc un procédé de stricte équivalence qui relève toutefois originellement d’une logique d’adaptation combinée à une logique de compensation, selon lesquelles la spécificité géographique et culturelle propre à la réalité américaine représentée par l’oiseau est adaptée à la réalité française et compensée par un régionalisme. Ce sont ces notions centrales de compensation et d’adaptation qui sous-tendent les procédés de traduction touchant à la prosodie dickinsonienne que nous souhaitons proposer.

3.2. Procédures prosodiques : des procédés de compensation

3.2.1. Transcoder le patron métrique : la compensation de proportion

Tableau 9

Compenser la perte de la proportion accentuelle par une proportion syllabique équivalente

Emily Dickinson suit le plus souvent un patron métrique régulier, inspiré de la ballade, des hymnes d’Isaac Watts et des « nursery rhymes » (Anderson 1960). Ce schéma se caractérise par l’alternance de tétramètres et de trimètres iambiques dans une même strophe, la cadence étant assurée par une différence d’un accent entre tétramètre et trimètre. Ce patron est bien représenté dans la première strophe du poème « There’s a certain slant of light » que nous avons reproduit ci-dessus (tableau 9).

La langue française n’étant pas une langue accentuelle mais syllabique (Pike 1945), il nous semble possible de compenser la perte inévitable de cette proportion accentuelle par une proportion syllabique équivalente, c’est à dire présentant un écart d’une syllabe entre les vers. C’est ce à quoi nous sommes parvenus à partir de la traduction proposée par Claire Malroux dont nous nous sommes ouvertement inspirés : en rétablissant le prédicat d’existence there is (vers 1) d’une part, et la conjonction de subordination that (vers 3) d’autre part – que Claire Malroux passe paradoxalement sous silence alors que la présence de liens syntaxiques chez un poète d’ordinaire familier de la parataxe nous semble particulièrement signifiante –, nous optons pour une alternance d’heptamètres et d’hexamètres[13]. Ainsi, par ce procédé de compensation syllabique d’un écart accentuel, nous pouvons récupérer le léger déséquilibre qui fait la signature rythmique globale de la strophe, et conserver sa régularité. Cet impératif de régularité préside également à la mise en place d’un procédé de traduction des rimes.

3.2.2. Transcoder les rimes : l’adaptation sonore

L’idiolecte dickinsonien se caractérise par l’emploi récurrent de rimes imparfaites, ou insuffisantes, emploi qui pourrait figurer le discord entre les sphères terrestre et céleste, le constat par le poète du « retrait du divin » (Dickinson 1992, traduit par Cazé 1992). Cette dissonance ressort d’autant plus qu’elle contraste avec les rimes pleines égrenées dans sa poésie. Pour traduire Dickinson, il convient donc de rendre ces rimes dans leur harmonie et leur contraste, selon ce que nous pourrions nommer un « procédé d’adaptation sonore ». Prenons par exemple le court poème « Garlands for Queens, may be ».

Tableau 10

Compenser la perte des schémas rimiques : l’adaptation sonore

Dans ce poème, véritable exercice de style rimique, Dickinson bâtit un réseau composé de rimes masculines et de rimes féminines. Les premières s’organisent autour de la voyelle finale accentuée /i :/ innervant la première moitié du poème. Elles se déclinent en un jeu de rimes croisées parfaites associant le visuel au sonore (be/me aux vers 1 et 4 ; -gree/thee, aux vers 2 et 5, qui riment également avec Queens au vers 1) et dont l’impact est accentué par les monosyllabes dominants. Les secondes s’articulent autour de la voyelle finale inaccentuée /i/, distribuée dans la seconde moitié du poème entre les termes trisyllabiques chivalry, charity et equity. Les noms charity et equity forment par ailleurs un doublon en raison de la rime riche qui les unit, faisant ainsi ressortir chivalry dans son rôle de pivot sémantique, le terme révélant l’isotopie centrale du poème qui réinvestit les motifs de l’amour courtois, chevaleresque. Dans ce tissu sonore, les vers 3 et 9 offrent un contraste saisissant, le vers 3 présentant de surcroît un écho, voire une forme de rime interne imparfaite portée par les termes monosyllabiques soul et sword réunis en une paranomase et dont la proximité est renforcée par le parallélisme syntaxique Of soul / or sword qui souligne la rythmique binaire du dimètre. Ce poème présente donc une cartographie sonore particulièrement ouvragée qui doit être transcodée avec la plus grande rigueur, en compensant le plus possible les inévitables pertes.

Dans sa traduction, Françoise Delphy travaille la rime à l’échelle de distiques (-être/faits, aux vers 1 et 2 ; moi/toi, aux vers 4 et 5) et non à l’échelle du poème entier, diversifiant les sonorités au lieu de les unifier. En revanche, elle rapproche épée (vers 3) de peut-être (vers 1) et de faits (vers 2), alors que dans la version originale, sword se détache clairement des deux vers qui le précèdent pour faire écho à soul, écho oblitéré dans la traduction, âme et épée n’ayant aucune proximité sonore. Enfin, si elle rend bien le doublon charity/equity par charitable/équitable, elle laisse de côté le trio sonore chivalry/charity/equity, la mention de « chevaleresque » (v. 6) venant briser la régularité sonore et syllabique des trois termes.

Nous avons tenté de reproduire cette régularité en partant d’une dominante sonore dans la langue française qui nous semblait équivalente à la dominante sonore du poème original, soit les phonèmes /e/ et /ee/. Nous avons donc proposé des rimes en /é/, que nous avons déclinées tout au long de notre traduction. Ce procédé nous a permis de rester proche du poème original même si nous avons dû pour ce faire sacrifier le rendu de chivalry – dont nous avons amoindri la charge sémantique en traduisant par loyauté – sur l’autel de la cohérence rimique. La recherche lexicale n’est intervenue que dans un second temps : en optant pour lame pour traduire sword, nous avons transposé la rime entre sword et soul en parachevant la paronomase, la rime riche l’âme/lame relevant d’une surenchère sonore par rapport à l’original. Toutefois, ce choix nous a permis de conserver intégralement le contraste sonore entre la fin du vers 3 et le reste du poème. Il apparaît ainsi clairement qu’un procédé d’adaptation sonore fondé sur une logique de compensation rimique basée sur le choix d’une dominante sonore dans la langue de réception permet d’apporter une solution au problème de la traduction des rimes. Qu’en est-il du transcodage des jeux sonores qui parcourent le poème en son entier ?

3.2.3. Transcoder les allitérations : la compensation articulatoire

Traduire la langue poétique, c’est traduire sa signifiance, c’est-à-dire le sens tel qu’il est véhiculé par le contenu lexical, la syntaxe et la forme des mots, c’est-à-dire leur enveloppe matérielle et sonore, le son participant du sens au même titre que le contenu lui-même. Cette dimension est particulièrement sensible dans l’idiolecte dickinsonien qui offre une large gamme de jeux sonores, comme en témoigne la strophe inaugurale du poème « Severer service of myself » qui déploie un réseau allitératif très fourni.

Tableau 11

Adapter les réseaux allitératifs : la compensation articulatoire

Emily Dickinson dit ici autant dans les mots que dans les sons la douleur lancinante de la perte d’un être cher, et le difficile processus de résilience qui s’ensuit. Pour donner corps à cette douleur, matérialiser l’intensité du manque ressenti, et faire entendre les efforts fournis par la persona pour effectuer ce travail de deuil, le poète déploie un réseau vertigineux de consonnes fricatives formant des allitérations (mises en italique dans le tableau ci-dessus). Le premier vers comprend à lui seul huit consonnes fricatives, regroupées en trois grands groupes : les sibilantes dentales non voisées /s/ présentes dans Severer, service et myself (puis dans hastened au vers 2) ; les labiodentales voisées /f/ illustrées par myself (puis répétées quatre fois aux vers 3 et 4) ; et enfin les labiodentales non voisées /v/ qu’offrent Severer, service et of, le /f/ se prononçant /v/ en raison d’un phénomène d’assimilation progressive (Vacuum au vers 3 enrichissant ce panel). Ces allitérations ne peuvent être laissées de côté dans la traduction, et il nous semble qu’un procédé de compensation tenant compte des paramètres de la phonétique articulatoire comme le mode d’articulation et la vibration des cordes vocales peut être mis en oeuvre.

Si la traduction d’Odile des Fontenelles propose une allitération en /r/, celle-ci nous semble rendre partiellement la signifiance de l’original. La traduction de Françoise Delphy offre un riche réseau de fricatives en /v/ mais celui-ci ne martèle pas autant la strophe que dans le poème original. Nous avons quant à nous tenté de rendre la combinatoire phonétique de la strophe en conservant d’une part le doublon des fricatives awful/ Vacuum au vers 3, que nous avons rendu par affreux gouffre, le doublement des /f/ matérialisant la profondeur vertigineuse de la douleur. D’autre part, nous avons proposé un réseau de bilabiales occlusives en /p/ pour compenser la perte des sibilantes. Toutefois, notre traduction ne permet pas de rendre le rythme lancinant de la strophe car les occlusives ne transcodent l’effort du travail de deuil que de manière sérielle, par à-coups, et non de manière continue, comme c’est le cas avec les fricatives du poème original. Cependant, en employant ce que nous appellerions un « procédé de compensation articulatoire », nous avons pu apporter une solution partielle au problème du rendu des allitérations.

Comme nous pouvons le constater, les procédés de compensation que nous venons de passer en revue sont tous ponctuels et difficiles à systématiser. Ils ne permettent pas de lever les difficultés tenant au socle stylistique de la langue poétique : les métaphores. C’est en effet au niveau figural (Lyotard 1971) que nous devons redéfinir le protocole de traduction poétique à une échelle globale, comme dispositif dialogique.

4. Vers un protocole global de traduction poétique : le dispositif dialogique

Si nous employons tous des métaphores au quotidien, dans la langue de tous les jours (Lakoff et Johnson 1980), celles-ci restent toutefois, dans leurs dimensions les plus innovantes, c’est à dire en tant que « métaphores vives » (Ricoeur 1975), l’apanage de la langue poétique. Ceci est particulièrement sensible dans l’idiolecte dickinsonien, où bien souvent un poème est constitué d’une seule métaphore filée, ou bien d’un ensemble de métaphores formant des strates qui le structurent. Emblématiques de cette dynamique sont les poèmes dans lesquels Dickinson s’attache à définir une notion abstraite, la définition glissant dès le premier vers dans le métaphorique. Les premiers vers des poèmes Aurora is the effort /Of the Celestial Face […] (J 1002) ; Exhiliration is the Breeze /That Lifts us from the Ground […] (J 1118) ; “Hope” is the thing with Feathers – That perches in the Soul – […] (J 254) sont effectivement des énoncés métaphoriques, qui ouvrent chaque poème sur une mise en relation singulière et inédite – signalée par la copule is – de deux termes renvoyant à des univers référentiels différents. Comme on le voit, la métaphore dickinsonienne non seulement sert de cadre au poème, mais elle est le plus souvent le poème lui-même. Élaborer un protocole de traduction des métaphores dickinsoniennes reviendrait donc à mettre en place un protocole de traduction global de sa poésie. Mais quelle forme ce protocole peut-il prendre ? Avant d’avancer l’hypothèse d’un dispositif dialogique, et pour en comprendre la nécessité, nous jugeons utile d’évoquer deux protocoles de traduction métaphorique pour en cerner les limites. Le premier correspond à une approche scientifique de la traduction poétique, le second à une approche rhétorique.

4.1. Approche scientifique : transcoder la métaphore en fonction de son rôle discursif

Si l’on adopte une approche scientifique de la traduction poétique, il semble qu’on puisse élaborer un protocole de traduction métaphorique en fonction du rôle que joue la métaphore dans le discours poétique :

Dans la traduction des images (métaphores ou comparaisons), dont le nombre montre bien la dimension psycho-imaginative de la création poétique, il faut donc recourir à un procédé de codage qui convient à l’emploi de ces images, c’est-à-dire qu’il faut les traiter selon qu’elles jouent un rôle expressif, hypothétique, ou bien chimérique.

Kayra 1998 : 257

Comme le suggère Eyrol Kayra, pour traduire une métaphore, il faudrait donc d’abord identifier le rôle discursif dominant du trope (son effet) dans la langue du poème original puis opérer un encodage en conséquence dans la langue de réception. L’idée est intéressante mais elle n’est pas développée davantage : ni le « procédé de codage » ni les rôles « expressif, hypothétique ou bien chimérique » ne sont définis. Le « rôle expressif » d’une métaphore renverrait-il à la mise en valeur qu’elle permet d’une réalité particulière ? Son « rôle hypothétique », à sa capacité de concrétisation d’une vision propre au poète du monde tel qu’il pourrait être ? Son « rôle chimérique » correspondrait-il à la projection de l’imaginaire fantasmagorique du poète dont elle assurerait le transfert dans le médium poétique ? Et si tel est le cas, comment bien distinguer ces différents rôles dans l’idiolecte poétique dickinsonien où chaque poème peut être considéré à la fois comme un « parcours mental » (Savinel 2009), et donc spéculatif (« rôle hypothétique ») et une projection de l’imaginaire métaphysique propre à Dickinson (« rôle chimérique ») ? On voit bien qu’un tel protocole de traduction poétique est soumis à l’arbitraire herméneutique du traducteur et que la notion de « rôle discursif » est trop vague pour constituer un critère réellement discriminant. Qu’en est-il de l’approche rhétorique fondée sur une conception de la métaphore comme transfert sémantique ?

4.2. Approche rhétorique : transposer un écart lexical

Cette approche repose sur une définition de la métaphore comme figure de style qui consiste à exprimer quelque chose sous la forme d’autre chose, c’est-à-dire sous une dénomination inusuelle, « par un glissement du genre à l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce, ou bien selon un rapport d’analogie » (Aristote ive siècle av. J.-C./1990 : 118). Ce glissement ou transfert opère un rapprochement référentiel plus ou moins incongru selon le degré d’inventivité du trope, c’est-à-dire selon le degré de surprise produit sur la réception par l’analogie, et selon la complexité herméneutique que celle-ci génère. L’inventivité du trope se mesure donc dans cette approche à l’aune de l’écart lexical entre thème et phore.

C’est aussi ce qui ressort de la conception, héritée des traités de Cicéron (ier siècle av. J.-C./1967) et de Quintilien (ier siècle ap. J.-C./1934), de la métaphore comme comparaison abrégée (similitudo brevior), qui met en relation un mot – ou une expression (le comparé) – avec un autre (le comparant), sans que l’outil de comparaison soit exprimé dans l’énoncé. La relation analogique motivant la métaphore entraîne un transfert de sens. Le protocole à adopter pour traduire la métaphore est donc de transposer l’écart lexical entre thème et phore qui permette d’opérer dans la langue de réception un transfert de sens équivalent. C’est cette approche à laquelle semble souscrire Patrick Reumaux dans sa traduction de « Dare you see a soul at the white heat ? », poème entièrement construit autour d’un processus métaphorique dans lequel l’acte de création poétique est comparé au travail métallurgique du forgeron.

Tableau 12

Limites du protocole de transposition d’un écart lexical

Dans ce poème, l’âme du poète (a soul au vers 1) est comparée à un minerai (quickened ore [J 365]/vivid ore [F 401] au vers 4 ; puis impatient Ores au vers 13) subissant l’épreuve de la forge, dont l’isotopie est déployée tout au long du poème. La forge apparaît en effet trois fois dans la version J 365, aux vers 6, 11 et 16 ; le forgeron et ses outils sont mentionnés (Blacksmith, vers 9 ; Anvil, vers 10 ; Hammer, vers 14), et plusieurs termes renvoient au feu permettant au forgeron de travailler les minerais : l’expression at the White heat, au vers 1, signale l’aspect lumineux du métal chauffé à blanc qui passe du rouge (Red – is the Fire’s common tint –, vers 3 ; Flame, vers 5 ; Blaze, vers 8 et 14) à la lumière pure (Light, vers 7 ; designated Light, vers 15). À l’instar du minerai que le forgeron doit chauffer à blanc pour le rendre malléable et mettre en forme le métal, l’âme dans l’expérience de création poétique (évoquée métaphoriquement par the finer Forge au vers 11) serait « échauffée », c’est-à-dire mise en transe, plongée dans un état d’intensité émotionnelle qui la rendrait apte à la métamorphose, prête à être transfigurée, à se dépasser elle-même pour atteindre une autre dimension.

Pour traduire ce réseau métaphorique, on peut choisir de transposer avant tout l’écart lexical entre thème et phore en travaillant l’isotopie de la forge et de l’activité métallurgique, comme le fait Patrick Reumaux. En effet, le traducteur élabore un réseau lexical parfaitement cohérent, en choisissant une terminologie équivalente : forge, vers 6, 11, et 16 ; Minerai(s), vers 4 et 13 ; Fournaise, vers 8 et 14 ; Enclume, vers 10 ; Marteau, vers 14. Il va même plus loin en optant pour une série de collocations relatives à l’activité métallurgique : Chauffée à Blanc, au vers 1 ; Minerai fondu, au vers 4 ; l’épreuve des flammes, au vers 5 ; résonne en cadence, au vers 10. Cette logique isotopique le conduit également à étoffer le syntagme prépositionnel With Hammer […] au vers 14 en proposant À coups de Marteau[…]. Si ces collocations permettent bien de rendre la cohérence du transfert sémantique à l’oeuvre dans le réseau métaphorique du poème, il nous semble qu’en poursuivant une logique isotopique qui outrepasse l’original, Patrick Reumaux tire le texte à lui, procède à une « annexion » (Berman 1999 : 32) en quelque sorte, sans écouter la spécificité du texte qui fonctionne par relances successives, opérant de légères mutations par rapport à l’énoncé métaphorique du vers initial.

En effet, dès le vers 4, avec l’expression quickened/vivid Ore, la métaphore métallurgique s’enrichit d’une nouvelle strate : c’est l’expérience mystique de l’extase ou de la transe religieuse qui se superpose ici à l’expérience poétique de la métamorphose de l’âme et qui est suggérée par le biais des adjectifs quickened et vivid, qui font glisser le poétique vers le mystique. En effet, ces adjectifs signalent un état émotionnel intense de nature religieuse (quickened, auquel le verbe quivers fait écho au vers 6, peut évoquer les tremblements du Mystique en transe), qui anticipe les termes unanointed au vers 8 et designated au vers 15, dont la dimension mystique est plus explicite. Dickinson ici nous semble en effet proche du poète mystique espagnol San Juan de La Cruz, qui métaphorise dans « Noche oscura » son expérience d’une communion avec Dieu – dans le poème de Dickinson on parlera plutôt de la quête d’une communion avec Dieu – à travers le motif de la lumière intérieure (évoquée dans le poème de Dickinson par le biais de la forge « plus subtile » travaillant à l’intérieur, dans l’âme du poète) brûlant ardemment dans le coeur du poète et le guidant dans sa quête d’une union avec le divin (el amado) qu’elle lui permet d’atteindre. En témoignent les strophes 3, 4 et 8 de ce poème reproduites ci-dessous :

Tableau 13

« Noche oscura » de San Juan de la Cruz : le motif de la lumière mystique chez Jean de la Croix[14]

Il convient en outre de rappeler que dans les poèmes d’Emily Dickinson, la couleur rouge symbolise presque toujours la passion christique et le divin dans sa Révélation. Les énoncés métaphoriques du poème ne reçoivent donc pas une lecture univoque. Or, si Patrick Reumaux rend très bien la dimension religieuse du poème en traduisant designated Light par Lumière Elue à la fin du poème, il ne transcode pas cette dimension lorsqu’il traduit vivid par fondu. Ce participe passé possède en outre un aspect révolu : il suggère une matière qui s’effondre alors que vivid évoque une matière en fusion, l’âme du poète/du Mystique prête à se transformer, à franchir un seuil, comme le reflète les noms door au vers 2 et symbol au vers 11, qui assimilent l’expérience de la transfiguration poétique, et donc métaphorique, et l’expérience de la transe mystique au passage de seuils. L’accent est mis sur la dynamique de la fusion et la tension du sens dans le poème original, ce qui n’est pas le cas dans la traduction de Patrick Reumaux.

Au terme de cette étude, il apparaît bien que le protocole de traduction qui consiste à transposer un écart lexical pour lever la difficulté de traduction que constitue la métaphore comporte le risque pour le traducteur de s’enferrer dans une logique polarisée où la profondeur sémantique assurée par les strates métaphoriques plurivoques est sacrifiée sur l’autel de la cohérence et de la précision isotopiques. Ce risque procède d’une définition réductrice de la métaphore comme ornement rhétorique qui l’apparente à une mécanique du discours poétique, alors qu’elle relève davantage d’une dynamique énonciative où le sens se saisit non pas selon un transfert binaire mais en un réseau, invitant à concevoir le protocole de traduction poétique comme un dispositif dialogique.

4.3. Le protocole de traduction à l’écoute d’un médium plurivoque : le dispositif dialogique

La langue poétique, on le voit, est essentiellement métaphorique. Dans la poésie d’Emily Dickinson, les métaphores vives (Ricoeur 1975) garantissent la mise en mouvement et la plurivocité du sens. Les énoncés métaphoriques ne sont pas de simples instruments stylistiques, mais des carrefours d’influences textuelles : ils se font écho d’un poème à un autre et sont traversés par d’autres discours qu’ils confirment, infirment, réfutent, s’approprient, etc. C’est la notion bakhtinienne de « dialogisme » (Bakthine 1984), réinvestie par Paul Siblot dans le concept de « dialogisme de la nomination » (Siblot 1995) que nous convoquons ici pour définir notre dispositif dialogique selon deux axes. D’une part, le protocole de traduction poétique doit faire entendre les textes avec lesquels l’énoncé métaphorique et plus largement, le poème, dialogue de façon implicite ou explicite, et qui en constitue les « sous-textes » (Berman 1999 : 61). D’autre part, ce protocole doit transmettre la vision du monde du poète qui sous-tend le poème et transparaît particulièrement dans les métaphores, cette vision résultant d’un dialogue, d’une tension dialectique entre le « je » poétique et le monde. C’est en nous inspirant de la démarche de Catherine Détrie, qui se situe dans le sillage du « dialogisme bakhtinien », de la « praxématique » (Détrie 2001 : 18), et de la « dialectique du langage et du réel » (Détrie 2001 : 20) que nous formulons notre hypothèse d’un dispositif dialogique.

4.3.1. Faire affleurer les sous-textes avec lesquelles le poème dialogue

Le dispositif dialogique que nous préconisons vise en effet à faire affleurer dans la langue d’arrivée le/les sous-texte(s) avec et contre le(s)quel(s) chaque énoncé métaphorique prend forme et sens, autrement dit les « réseaux signifiants sous-jacents » (Berman 1999 : 61) alimentant la signifiance des métaphores. Dans la poésie de Dickinson, nourrie de culture calviniste (Sewall 1974), la Bible constitue l’un des principaux sous-textes métaphoriques à prendre en compte dans la traduction, la lecture de la Bible influençant son appréhension des mondes sensible et suprasensible. « Le Cantique des Cantiques », par exemple, a peut-être nourri sa figuration de l’ardeur mystique.

À cet égard, la traduction par Claire Malroux du poème que nous venons d’explorer (tableau 12) est éclairante. En effet, la traductrice propose dès le premier vers un texte où s’imbriquent le métallurgique, le poétique et le mystique avec l’expression en « Incandescence », qui, contrairement à l’expression Chauffée à blanc dans la version de Patrick Reumaux, possède un sens figuré synonyme de ardent pour référer à tout état émotionnel intense. La souplesse de l’expression permet à Claire Malroux non seulement de renvoyer précisément à l’activité métallurgique – niveau littéral et dénotatif – mais aussi de suggérer toute expérience impliquant un état émotionnel extrême – niveau figuré et connotatif –, ce qui inclut l’expérience poétique de la transfiguration créatrice, ainsi que l’expérience religieuse de l’extase mystique. La pertinence de ce choix est étayée par les échos dialogiques entre ce poème et d’autres poèmes dans lesquels Dickinson entremêle dans ses métaphores le poétique et le mystique, notamment les poèmes où la persona se dépeint en fiancée de Dieu (« Mine by the right of the white election », J 528 ; « A wife at daybreak I shall be », J461). La signifiance riche et les qualités euphoniques du terme Incandescence le rendent ainsi particulièrement apte à faire émerger les « réseaux signifiants sous-jacents » de la métaphore, en ménageant d’entrée de jeu une place au religieux.

Cette place se précise davantage au vers 8, quand Claire Malroux propose Brasier pour traduire Blaze. On touche là au sous-texte majeur des métaphores dickinsoniennes : « L’Apocalypse ». En effet, si l’on relit le poème à la lumière de ce chapitre biblique, on peut l’interpréter comme une évocation métaphorique de la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21.9-22.5), elle-même métaphore biblique de l’âme passée par le feu du Jugement (la forge mystique), lavée de toute impureté et préparée à recevoir l’immortalité, symbolisée ici par la « Lumière Elue ». Le choix de Brasier opéré par Claire Malroux nous semble ainsi particulièrement à même de faire affleurer ce sous-texte. En plus de donner à voir le feu du Jugement avec davantage de force visuelle que Fournaise en raison de l’accent qu’il met sur la matière en ignition, le terme Brasier a pour avantage de connoter un autre passage de la Bible alimentant la signifiance du poème : l’épisode du « Brasier de miséricorde » où Pierre a la révélation de Dieu dans la puissance de sa Résurrection et atteint ainsi une connaissance plus profonde du sens de la Révélation, en franchissant un seuil heuristique. Les motifs du seuil (door, vers 2) et la symbolique épiphanique de la lumière blanche (vers 6-7) atteinte au terme du travail métallurgique (et de manière signifiante, à la fin du poème), attestent en effet d’un processus de révélation divine dont la persona narre l’expérience, processus impliquant des étapes, des seuils à franchir. Par le terme métaphorique Brasier, c’est donc tout un univers de représentations influencé par la Bible qui est véhiculé ; c’est la vision du monde propre au poète qui advient dans le médium poétique et dont un protocole de traduction ne peut faire l’économie.

4.3.2. Transposer le dialogue entre le « je » poétique et le monde

Transposer une vision du monde constituerait le second aspect du dispositif dialogique. Traduire une métaphore, c’est traduire un certain rapport entre le poète et le monde à laquelle la métaphore donne forme. Élaborer un protocole de traduction poétique, c’est donc avant tout s’efforcer de donner à voir au lecteur ce rapport en se gardant toutefois de pratiquer une traduction trop explicative ; c’est permettre à celui-ci de retrouver la vision du monde qui gouverne la métaphore et qui s’érige sur fond d’opposition de la parole singulière d’un poète aux discours consensuels préétablis. C’est ce que souligne Catherine Détrie, qui définit ainsi la métaphore dans le cadre de la praxématique :

La métaphore […] véhicule un point de vue sur le monde, point de vue en tension avec les catégorisations plus conventionnelles, et donc avec la parole d’autrui. Dialectique du langage et du réel et dialogisme sont de notre point de vue le fondement même de l’acte de nomination, le dialogisme, dans la nomination métaphorique, étant manifeste, alors que la reconduction d’un réglage plus consensuel l’occulte le plus souvent.

Détrie 2001 : 160

Forger un protocole de traduction poétique, c’est donc manifester ce rapport dialectique, cette singularité de l’acte de nomination. Ceci est d’autant plus nécessaire dans des poèmes où l’acte de nomination lui-même est métaphorisé. Dans cette optique, nous pouvons relire le poème que venons d’analyser : the finer Forge (au vers 11) désignerait par transfert métaphorique l’acte de nomination fondamental et fondateur dans la poésie, laquelle apparaît sous les traits d’une « forge » langagière dans laquelle le minerai du langage usuel subirait une refonte dans le médium poétique, les métaphores assurant sa revitalisation. La dimension métapoétique du poème (le poème met en scène les puissances métamorphosantes de la langue et de l’acte de création poétiques) nous invite bien à redéfinir le protocole de traduction poétique comme un dispositif visant à transcoder la tension dialogique entre les représentations du monde propres au sujet poétique et les représentations que l’usage inscrit dans des dénominations figées. Pour ce faire, le dispositif dialogique privilégie la mise en tension du sens dans la traduction.

4.3.3 Privilégier les formes de la tension

Cette mise en tension opère principalement aux niveaux prosodique, lexical, et syntaxique. Le travail du rythme, le choix des mots, et l’élaboration syntagmatique constituent autant de terrains textuels où Dickinson donne à voir son expérience singulière de la création poétique et du trajet de l’âme vers le divin comme le franchissement (ou l’impossible franchissement) de passages, en maintenant le « je » poétique à la frontière entre sphère céleste et sphère terrestre, dans la tension entre union et séparation, le tiret matérialisant dans le texte le tracé de la limite (Derrida 1996). Élaborer un protocole de traduction d’un idiolecte poétique reposant sur et interrogeant une telle tension conduit ainsi à opter pour des formes prosodiques, lexicales, et syntaxiques permettant à la signifiance de conserver tout son potentiel tensionnel.

Considérons à nouveau le poème « Dare you see a soul at the white heat ? » (tableau 12) en nous penchant d’abord sur la tension rythmique. La musicalité du poème dépend du réseau métaphorique métallurgique qui s’y déploie. La cadence des coups de marteau du forgeron est matérialisée textuellement par les nombreux tirets et l’aspect ramassé de la syntaxe, qui concourent à créer une ligne rythmique relativement saccadée, « spasmodique », en particulier au vers 3, où le nom/adjectif Red, antéposé en début de vers, ressort dans cette suspension rythmique qui lui confère une puissance suggestive forte. Afin de conserver cette tension, il nous semble préférable de ne pas ajouter l’article défini le devant rouge, cet ajout amoindrissant la dimension essentialiste de l’écriture ainsi que l’efficacité suggestive du monosyllabe, forme rythmique majeure de la tension dans l’écriture dickinsonienne.

Au niveau lexical, la recherche des formes de la tension intervient globalement à l’échelle de l’énoncé, mais aussi spécifiquement à l’échelle du lexème. Dans cette perspective, le nom seuil est préférable au nom porte pour rendre door en raison de sa souplesse et de sa charge connotative qui ajoute à la tension du sens. En outre, il nous semble qu’un verbe comme s’emballer est plus apte à transcoder la tension contenue dans la signifiance de tugs (vers 12) que le verbe travailler choisi par Claire Malroux, ou encore le substantif coups proposé par Patrick Reumaux. En effet, le verbe tugs signale le passage d’un degré supplémentaire dans la cadence des coups de marteau travaillant le minerai, symbole du passage à un degré supérieur d’intensité émotionnelle dans la « forge plus subtile » de la création poétique ou de la transe mystique. Le lexique dickinsonien consultable sur Internet (The Emily Dickinson Lexicon) confirme cette orientation sémantique, l’une des acceptions du verbe tug étant « beat faster ; increase in pulse ; [fig.] move with emotion ; pound with excitement[15]. » En traduisant tugs par s’emballe, et malgré les connotations négatives du terme, nous pensons rendre compte de la bascule graduelle à l’oeuvre dans le poème original et refléter la dynamique tensionnelle du verbe, dynamique sous-tendant la mise en place de formes de la tension au niveau syntaxique.

Prenons l’exemple de la traduction du syntagme prépositionnel within the door (vers 2). Si la préposition within signale une relation d’inclusion, il nous semble toutefois préférable de nous écarter de la traduction de Patrick Reumaux qui rend within par son strict équivalent dans, la porte étant par définition une limite, une surface ne pouvant à proprement parler inclure en elle un corps volumineux. La traduction de Claire Malroux par sur le seuil est plus appropriée et a l’avantage de rendre à la fois les dimensions dénotative et connotative du terme door, qui renvoie à la porte de la fournaise mais aussi aux portes de la perception, aux ponts vers l’imaginaire, vers une autre réalité sensible (poétique) ou suprasensible (mystique). Nous proposons d’aller un peu plus loin dans ce sens en traduisant within the door par au seuil. Ce choix nous éloigne certes de la lettre du poème, mais il permet paradoxalement de nous rapprocher de son sens profond en ce qu’il suggère davantage le passage et possède un potentiel tensionnel plus affirmé que sur le seuil. Dans le syntagme au seuil on entend au seuil de, syntagme signalant l’étape avant la bascule imminente vers un nouvel état, la tension en amont d’un procès. En effet, la préposition topologique au signale « simplement la localisation » (Melis 2003 : 63), tandis que la préposition sur suggère « le contact ou contiguïté externe » (Melis 2003 : 60). La préposition au permettrait de localiser l’énonciataire du poème (auquel renvoie le pronom you au vers 1) en le suspendant en quelque sorte à la limite (le seuil), dans la mesure où elle ne signale pas que ce dernier est inclus dans l’espace clivé du seuil, comme le fait dans en marquant une relation de « contiguité interne » (Melis 2003 : 60), ni même qu’il entre en contact avec la surface de cette limite, comme le fait sur. En localisant sans circonscrire, la préposition au employée dans sa valeur dynamique, permettrait ainsi au syntagme within the door de conserver sa signifiance liminale et sa pleine puissance suggestive en travaillant la tension du sens sur le mode de la suspension syntaxique.

5. Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que le dispositif dialogique dont nous avons formulé l’hypothèse prend moins la forme d’un système de règles prescriptives que d’une disposition d’esprit générale consistant pour le traducteur à se mettre à l’écoute des mécanismes génésiques de l’écriture poétique pour faire affleurer dans sa traduction le rapport dialectique que le poète entretien avec le réel sensible et/ou suprasensible. Il s’agit dans un premier temps de partir de l’énoncé que celui-ci perçoit comme une métaphore et qu’il qualifie de « morte » ou de « vive » (Ricoeur 1975) en fonction du degré d’originalité qu’elle possède, pour remonter vers la tension première, dans l’avant de la métaphore conçue dès lors non plus comme expression ou énoncé mais comme processus. Dans un second temps, il lui faut encoder dans la langue d’arrivée les sous-textes métaphoriques porteurs de la charge « expérientielle » (Détrie 2001) du poète, et qui conduisent celui-ci à privilégier pour ce faire les formes de la mise en tension du sens, englobant prosodie, lexique et syntaxe. Si des procédés de traduction permettant de lever des difficultés de traduction ponctuelles peuvent être mis en place aisément, l’élaboration d’un protocole de traduction poétique global, on le voit, exige du traducteur qu’il s’imprègne de l’idiolecte plurivoque du poète dont il traduit l’oeuvre. C’est à tous les aspects de la langue qu’il se doit donc d’être attentif, des cahots de la ponctuation aux affleurements intertextuels. Et c’est au cours de cette lecture attentive, qui préside à la mise en place d’un protocole, que chaque traducteur élabore et affine ses propres interprétations en fonction de sa sensibilité, de sa réceptivité, et de sa capacité à se laisser « inconforté » par une langue doublement étrangère à la langue de réception.

Parties annexes

Notes

-

[1]

En plus du corpus ci-dessous, nous proposons également dans cet article nos traductions, partielles ou complètes, de certains poèmes, afin d’alimenter la réflexion et de justifier les critiques que nous émettons.

Dickinson, Emily (1991) : Emily Dickinson. 1. poèmes traduits de l’anglais (États-Unis) (Traduit par Antoine Cazé) Poésie 91(38):57-63.

Dickinson, Emily (2009) : Poésies complètes. (Traduit par Françoise Delphy) Paris : Flammarion.

Dickinson, Emily (2005) :The Poems of Emily Dickinson : Reading Edition. R.W. Franklin, dir. Cambridge (Massachusetts) : The Belknap Press of Harvard University Press.

Dickinson, Emily (1955) : The Complete Poems of Emily Dickinson. Thomas H. Johnson, dir. Cambridge (Massachusetts) : The Belknap Press of Harvard University Press. 3 volumes.

Dickinson, Emily (1997) : Renchérir sur minuit : poèmes. (Traduit par Odile des Fontenelles) Alidades-bilingues. Thonon-les-bains : Alidades.

Dickinson, Emily (2007) : Quatrains et autres poèmes brefs. (Traduit par Claire Malroux) Collection Poésie. André Velter, dir. Paris : Gallimard.

Dickinson, Emily (1861-1863/2001) : Une âme en incandescence, cahiers de poèmes 1861-1863. (Traduit par Claire Malroux) Domaine Romantique. Paris : José Corti.

Dickinson, Emily (2007) : Lieu-dit l’éternité : poèmes choisis. (Traduit par Patrick Reumaux) Points. Poésie. Lionel Destremeau, dir. Paris : Seuil.

-

[2]

L’histoire de la publication des poèmes dickinsoniens est complexe, le poète ayant lui-même affiché une certaine réticence vis-à-vis de la publication. En effet, selon Sewall, seuls sept poèmes de Dickinson furent publiés de son vivant, la plupart de façon anonyme et sans son consentement, entre février 1852 et novembre 1878 (Sewall 1974 : xx-xxvi). Pour les rendre plus lisibles et conformes aux canons formels et aux goûts dominants du lectorat de l’époque, les éditeurs procédèrent successivement à des modifications relevant d’un protocole global de « normalisation » : correction de l’orthographe et de la grammaire, changements lexicaux visant à transformer des rimes imparfaites en rimes parfaites, uniformisation de la ponctuation (les traits de forme et de taille différentes qui constituent l’une des idiosyncrasies stylistiques du poète sont uniformisés, assimilés à des tirets ayant une simple valeur syntaxique), ajout de titres, suppression de blancs typographiques, entre autres modifications.

Les traducteurs de Dickinson ne traduisent donc pas exactement le texte original tel qu’il apparaît dans les manuscrits conservés à la Amherst College Library (Amherst) et à la Houghton Library (Harvard).

Les textes que traduisent Claire Malroux et Odile des Fontenelles sont issus de l’édition T.H. Johnson de 1955 (poèmes référencés « J+No » dans notre étude), tandis que Françoise Delphy se fonde sur l’édition Franklin de 2005 (poèmes référencés « F+No »). Patrick Reumaux, quant à lui, tient compte des différentes variantes des rééditions successives au fil du xxe siècle aux États-Unis.

-

[3]

On dénombre pas moins de 1775 poèmes écrits par Emily Dickinson. La nécessité de gagner du temps pour le traducteur envisageant une traduction complète d’un tel corpus s’impose. La mise en place d’un protocole de traduction semble une étape indispensable pour y parvenir.

-

[4]

Les vers cités sont extraits du poème « I dwell in possibility » répertorié J 657 dans l’édition Johnson.

-

[5]

Dans une lettre datée du 2 juillet 1862 et adressée à son mentor Thomas Wentworth Higginson, Emily Dickinson affirme : « My Business is Circumference ». Le poète place au coeur de son entreprise poétique la dimension tropique du discours poétique, qu’elle situe dans un espace périphérique à la langue ordinaire et à la prose. Le discours poétique apparaît dans l’art poétique dickinsonien comme une parole indirecte, périphérique et plurivoque, une parole décentrée dont le/s sens est/sont à saisir dans l’oblique, comme l’illustre le poème « Tell all the truth but tell it slant ».

-

[6]

Les énoncés définitoires, nombreux dans le corpus poétique dickinsonien, sont presque essentiellement des métaphores filées. « Crisis is a Hair » (J 889), « Faith is the pierless bridge » (J 915), « Exhilaration is the breeze » (J 1118), « Hope is a subtle glutton » (J 1547) – et bien d’autres – illustrent la dynamique dickinsonienne d’ouverture sémantique et référentielle qui met à mal le discours même de la définition dans son idéal d’univocité et d’universalité, dans sa prétention à valoir comme discours de vérité, et donc comme discours normatif, énoncé de référence. Si l’on admet que le discours de la définition est proche du discours du protocole dans sa visée normative – dans sa vocation à établir des normes et à valoir comme norme –, alors on voit bien comment Dickinson, dans ses énoncés définitoires métaphoriques, met à distance le discours du protocole tout en dessinant un espace de la définition proprement poétique.

-

[7]

C’est nous qui soulignons.

-

[8]

Ces propos polémiques de Geoffrey Keith Pullum sont extraits d’un commentaire posté le 18 août 2004 par le linguiste sur le blogue « Language Log ». Critiquant l’emploi « neutre » du pronom he, il prend la défense du pronom they (le « they singulier ») permettant de ne pas marquer le genre. Nous estimons nécessaire de rappeler le contexte global dans lequel la citation s’insère :

« It’s my duty to report that The Cambridge Grammar of the English Language takes the position that he is never generic, i.e., sex-neutral. Chapter 5, by Rodney Huddleston and John Payne (see page 492), talks about “Purportedly sex-neutral he”, and on page 494 they give evidence that it just isn’t true that this pronoun may be used in a sex-neutral way : if it could, then there would be nothing at all wrong with saying

*Either the husband or the wife has perjured himself.

But that’s a grammatical catastrophe, or a silly joke. One couldn’t possibly think that was normal usage. Likewise with

*Was it your father or your mother who broke his leg on a ski trip ?