Résumés

Résumé

Cet article suggère que le développement récent des échelles de mesure de la socialisation organisationnelle (SO) s’est confondu avec les recherches sur le contenu, en négligeant la prise en compte des processus sous-jacents. Les échelles sont donc insuffisantes, car elles ne proposent pas une mesure complète du construit et/ou se fondent sur des opérationnalisations éloignées. Cet article propose une analyse critique des échelles de SO existantes, en croisant une lecture par les contenus et par les processus. Puis, il définit six dimensions de la SO, et offre ainsi une base conceptuelle pour le développement futur des échelles de mesure.

Mots clés:

- socialisation organisationnelle,

- echelles de mesure,

- processus et contenu

Abstract

This paper contends that the recent development of organizational socialization (OS) scales has been so closely intertwined with OS content research that OS scale dimensions have been identified as specific OS contents, without fully taking into consideration the underlying OS processes. As a result, existing OS scales are unsatisfactory because they do not provide a comprehensive measure of the OS construct and/or reveal conceptual mismatches. First, this paper challenges existing OS scales by integrating a content-based and a process-based analysis of OS scales. Second, we define six dimensions of the OS construct, as a ground for future OS scale development.

Keywords:

- organizational socialization,

- scales measurement,

- processes and content

Resumen

El presente artículo sugiere que se ha confundido el reciente desarrollo de las escalas de medida de la socialización organizativa (SO) con las investigaciones sobre el contenido, al no tener en cuenta los procesos subyacentes. Las escalas, por lo tanto, son insuficientes ya que no proponen una medida completa del constructo y/o se basan en operacionalizaciones aisladas. Este artículo propone un análisis crítico de las escalas de SO existentes, a través de una lectura cruzada de contenidos y procesos. Además de ello, define seis dimensiones de la SO y ofrece, de este modo, una base conceptual para el futuro desarrollo de las escalas de medida.

Palabras claves:

- socialización organizativa,

- escalas de medida,

- procesos y contenido

Corps de l’article

La socialisation organisationnelle est une thématique qui connaît actuellement un intérêt marqué dans les recherches francophones et anglophones. Sur le plan individuel, de nombreuses recherches empiriques ont mis en évidence l’existence de relations significatives entre les tactiques de socialisation et d’autres variables clés, attitudinales et comportementales (e.g., Allen et Meyer, 1990; Jones, 1986; Riordan, Weatherly, Vanderberg et Self, 2001). Sur le plan organisationnel, puisque la socialisation influence les attitudes et les comportements des salariés, elle influence indirectement la performance organisationnelle. Par ailleurs, dans un contexte de pénurie de compétences croissante, les coûts du recrutement et du turnover contribuent à faire de la socialisation organisationnelle un enjeu pour les organisations. En témoignent le renouveau, ou parfois la naissance, des processus d’intégration des nouveaux collaborateurs mis en place. La socialisation organisationnelle peut notamment faciliter l’ajustement des individus à leur contexte organisationnel en permettant la transmission des valeurs et d’une culture (Schein, 1968 et 1988). Emery (1990) souligne à cet égard l’importance des rites de passage. Pour Feldman (1976), la socialisation organisationnelle transforme des personnes extérieures en membres actifs et efficaces. C’est donc une question essentielle pour la fonction ressources humaines, responsable du recrutement et de l’intégration des nouveaux collaborateurs. Le développement des connaissances en la matière, outre leur intérêt sur le plan théorique, a donc également des implications managériales fortes et répond à un enjeu actuel.

Les origines du concept de socialisation organisationnelle se rattachent à plusieurs disciplines comme la sociologie, la psychosociologie, et l’anthropologie. Simmel et Durkheim font ainsi partie des auteurs fondamentaux qui ont contribué à élaborer le concept de socialisation. Pour Durkheim (1922), l’individu socialisé est en quelque sorte sujet, dans la mesure où la société transmet et impose à ses nouveaux membres des valeurs, une culture, un référentiel organisationnel, et des rôles spécifiques[1]. Pour Simmel (1908), l’individu est au contraire acteur de son propre sort : la socialisation est un processus dynamique, fondé sur les interactions et les influences réciproques des uns sur les autres. Le débat entre Simmel et Durkheim éclaire l’évolution des recherches en sciences de gestion. Au-delà des premières études descriptives dans différents types de contexte (e.g. Bray, Campbell et Grant, 1974), les recherches se sont en effet tout d’abord orientées vers l’influence de l’organisation sur les individus (e.g. Van Maanen, 1978), pour reconnaître ensuite à ces derniers un rôle proactif dans leur propre socialisation (e.g. Morrison, 1993). En gestion, la socialisation organisationnelle est définie de façon très générale comme « l’apprentissage des ficelles » (Schein, 1968, p. 2), ou encore comme un processus par lequel des personnes extérieures à l’organisation en deviennent des membres actifs et efficaces (Feldman, 1976). Il s’agit d’un processus continu, plus particulièrement intense lors du franchissement d’une barrière inclusive, fonctionnelle, ou hiérarchique (Schein, 1971).

Le développement des échelles de socialisation organisationnelle fait suite à l’appel de Fisher (1986) pour mieux identifier les domaines ou contenus de la socialisation. Il s’agit en particulier d’éviter le recours aux indicateurs secondaires (Van Maanen et Schein, 1979), comme la satisfaction ou l’implication, qui restent des mesures certes importantes mais inappropriées (Ostroff et Kozlowski, 1992). En effet, ces indicateurs constituent des mesures indirectes et éloignées du concept. Comme le souligne Fabre (2005, p. 294-295), « aucune étude n’indique que ces différentes variables attitudinales,…, sont suffisamment reliées à la variable latente de socialisation organisationnelle pour en analyser la structure et en être un indicateur ». C’est pourquoi le développement des échelles, bien que très récent (e.g. Chao et al., 1994), revêt une importance critique (Fisher, 1986).

Nous porterons ici notre attention sur les échelles qui mesurent spécifiquement le niveau de socialisation de l’individu dans l’organisation[2] (Chanlat, 1990). Cet article défend l’idée que le récent développement des échelles de mesure a été très fortement associé aux recherches sur le contenu. En d’autres termes, les dimensions des échelles traduisent les différents contenus (domaines) identifiés, mais prennent mal en compte les processus de socialisation sous-jacents. Les échelles existantes fournissent ainsi une mesure très partielle, voire éloignée, du concept. La question de recherche posée est donc de savoir dans quelle mesure les échelles existantes sont en phase avec le socle conceptuel et théorique dont elles sont issues ? Si nous choisissons de nous concentrer sur une analyse conceptuelle des échelles de socialisation organisationnelle, nous reconnaissons que d’autres approches (méta-analyse, analyse des problèmes de construction des échelles, test des qualités psychométriques, analyse des différences de postures épistémologiques), seraient également intéressantes et pertinentes. Cet article propose ainsi un nouveau regard sur les échelles existantes, en croisant une lecture en termes et de contenu et une lecture en termes de processus. Les principaux intérêts de la démarche sont de clarifier notre conception de ce que la socialisation organisationnelle est ou n’est pas, de permettre un regard plus averti sur l’utilisation future des échelles existantes, d’évaluer l’intérêt ou non de poursuivre le développement des échelles, et de proposer des pistes en ce sens.

Analyse des échelles par le contenu de la socialisation

Il s’agit ici d’identifier les principaux domaines de socialisation, afin de souligner les similarités et différences entre les échelles sous cet angle de vue.

Identification des contenus clés

Les recherches en termes de contenu considèrent essentiellement la socialisation comme un processus d’apprentissage, les domaines d’apprentissages étant ceux qui sont « nécessaires à tout nouvel arrivant… » (Schein, 1988, p. 54). Plusieurs auteurs proposent une typologie des domaines d’apprentissage, fondée sur une revue de la littérature. Fisher (1986, p. 105) distingue les « valeurs, objectifs, culture, etc. de l’organisation », les « valeurs, normes et relations avec le groupe de travail », les « compétences requises pour faire le travail », et le « changement personnel lié à l’identité, l’image de soi, et la structure motivationnelle ». De la même façon, Holton (1996) propose une « taxonomie des apprentissages » pour le développement des nouveaux collaborateurs, autour des mêmes domaines que Fisher (1986). Cependant, le domaine individuel (à travers par exemple les changements identitaires) est une conséquence de la socialisation (Dubar, 1995), plus qu’une définition du concept en tant que tel. Par conséquent, les échelles n’incluent pas le domaine individuel[3] et se concentrent sur le travail, le groupe de travail, et l’organisation. Les recherches consacrées à la recherche d’informations par les nouveaux arrivants fournissent un éclairage complémentaire quant au type d’informations utiles et recherchées. Morrison (1995) identifie par exemple des informations techniques, référentielles, sociales, normatives, organisationnelles, politiques et évaluatives, toutes ces catégories rentrant dans la typologie plus générale évoquée précédemment (travail, groupe de travail, organisation). Notons enfin que la typologie de Morrison (1995) recoupe très largement celles développées par d’autres auteurs (e.g. Miller et Jablin, 1991).

Cette approche du contenu de la socialisation organisationnelle en trois grands domaines constitue donc un cadre apparemment consensuel et cohérent, qui a servi de socle commun pour le développement des échelles de mesure.

Contenu de la socialisation et dimensions des échelles

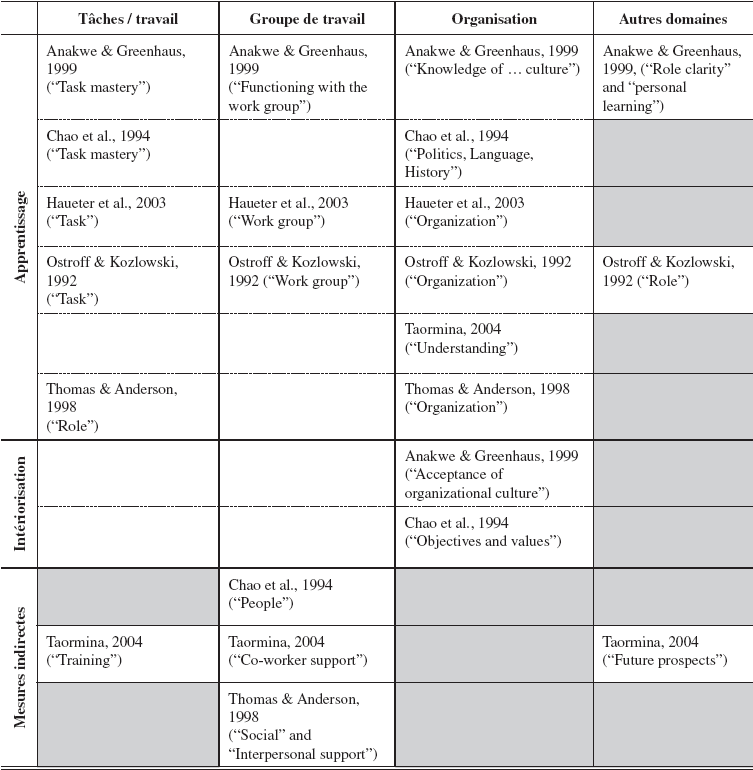

Nous cherchons ici à savoir dans quelle mesure les dimensions spécifiques des échelles existantes sont similaires, et rentrent dans la typologie générale des domaines de socialisation, précédemment évoquée. De toute évidence, de fortes similarités en termes de contenu apparaissent entre les dimensions des différentes échelles. Par exemple, le domaine lié au travail inclut des dimensions intitulées « maîtrise des tâches » (Anakwe et Greenhaus, 1999; Chao et al., 1994), “tâche” (Haueter et al., 2003; Ostroff et Kozlowski, 1992), et “formation” (Taormina, 2004). Thomas et Anderson (1998, p. 754) utilisent quant à eux le terme de « rôle » pour qualifier l’une des dimensions de leur échelle, en le définissant comme « la connaissance et maîtrise des compétences requises, et la compréhension des exigences de performance ». Cette dimension s’inscrit donc également dans le domaine lié au travail. De même, le domaine lié au groupe de travail inclut des dimensions spécifiques comme « personnes » (Chao et al., 1994), « soutien des collègues » (Taormina, 2004), « groupe de travail » (Haueter et al., 2003; Ostroff et Kozlowski, 1992), « fonctionnement avec le groupe de travail », « sociale », et « soutien interpersonnel » (Anakwe et Greenhaus, 1999). La convergence entre les différentes échelles est ici particulièrement marquée. Concernant le domaine organisation, Taormina (2004) souligne que quatre des six dimensions utilisées par Chao et al. (1994) peuvent être considérées comme rattachées au même domaine : l’organisation (« politique », « langage », « objectifs et valeurs », et « histoire »). D’autres échelles retiennent directement le domaine organisationnel comme l’une des dimensions de l’échelle (Haueter et al., 2003; Ostroff et Kozlowski, 1992; Taormina, 2004; Thomas et Anderson, 1998), et Anakwe et Greenhaus (1999) distinguent une facette liée à la connaissance de la culture organisationnelle, et une autre liée à son niveau d’acceptation.

En dépit de similarités très fortes entre les dimensions des différentes échelles, qui se rattachent clairement à la typologie évoquée (travail, groupe de travail, organisation), un certain nombre de différences doivent être soulignées. Tout d’abord, le nombre de dimensions varie selon la distinction ou non de sous domaines pour l’organisation (Chao et al., 1994), et la prise en compte d’autres aspects comme l’« apprentissage personnel » (Anakwe et Greenhaus, 1999), ou encore les « perspectives futures » (Taormina, 2004). Notons que ces dimensions complètent, sans contredire, la typologie générale. Nous considérons néanmoins qu’elles renvoient à des conséquences possibles de la socialisation (Bourhis, 2004), et non à une mesure directe. Deuxièmement, la différence principale entre les échelles de socialisation réside dans la façon dont le concept de rôle est défini : Thomas et Anderson (1998) assimilent totalement la notion de rôle au domaine du travail. D’autres auteurs considèrent le rôle comme une dimension spécifique de leur échelle. Il s’agit de la notion de « clarté de rôle » (Anakwe et Greenhaus, 1999), ou encore de « rôle » défini comme « frontières d’autorité et de responsabilité, attentes et comportements requis pour la position occupée » (Ostroff et Kozlowski, 1992, p. 852). Enfin, Haueter et al. (2003, p. 23) adoptent une vision transverse du concept de rôle, qu’ils incluent dans chacun des trois domaines de socialisation : « chacune des dimensions consiste à acquérir des connaissances sur cet aspect des choses, ainsi que des connaissances sur les comportements de rôles appropriés relatifs à cette dimension ». Au-delà du simple constat, nous préciserons plus loin la définition que nous retenons, ainsi que l’intérêt du concept de rôle pour notre question de recherche.

Bien que des différences subsistent entre les échelles, l’analyse de leurs dimensions respectives montre de très fortes proximités sous l’angle des contenus, ou domaines de socialisation. La typologie en termes de travail, groupe de travail, et organisation représente de façon très claire la quasi-totalité des différentes dimensions des échelles.

Analyse des échelles par les processus de socialisation

Pour fournir une mesure directe du concept de socialisation organisationnelle, les échelles doivent également rendre compte des processus de socialisation sous-jacents. Bien qu’essentielle, cette grille de lecture par les processus sous-jacents a cependant été « oubliée » dans la course au développement d’échelles.

Nature des processus de socialisation

Comme l’explique Kraimer (1997, p. 425), « la recherche sur le contenu de la socialisation a examiné le processus de socialisation en incluant de multiples domaines de contenu relatifs à un même processus ». C’est en l’occurrence le processus d’apprentissage qui est généralement retenu pour caractériser la socialisation organisationnelle, à travers par exemple la définition de Van Maanen et Schein (1979, p. 211), pour qui la socialisation est l’acquisition des « connaissances sociales et des savoirs-faires nécessaires pour assumer un rôle particulier ». De même, Louis (1980, p.229-230) évoque un apprentissage des « valeurs, capacités, comportements attendus, et connaissances sociales essentielles pour assumer un rôle organisationnel … ». L’analyse de la socialisation sous l’angle d’un processus d’apprentissage est claire : plus les individus apprennent de choses sur les principaux domaines liés au travail, au groupe de travail et à l’organisation, plus ils sont considérés comme socialisés.

La notion d’apprentissage est ainsi fortement ancrée dans les définitions fondatrices de la socialisation organisationnelle. Il convient ici de mieux la définir, en précisant les deux aspects essentiels auxquels elle renvoie : l’acquisition d’informations et la création de sens. Les recherches sur l’acquisition d’informations s’inscrivent dans une vision proactive de la socialisation, selon laquelle les individus développent diverses stratégies d’acquisition d’informations plus ou moins actives, et plus ou moins explicites (Comer, 1991). Miller et Jablin (1991) identifient ainsi les questions ouvertes, le test des limites, l’utilisation de tiers, l’observation, la surveillance, les questions indirectes, et les conversations déguisées, comme autant de stratégies possibles. L’acquisition d’informations par les individus accroît leur niveau de connaissance de l’ensemble des domaines de socialisation (Taormina, 1997). Au-delà des connaissances acquises par la recherche d’informations, Louis (1980) montre l’existence d’un processus de création de sens, impulsé par la surprise que représente la découverte d’un nouvel environnement professionnel. Il y a donc non seulement un développement de la connaissance, mais également de la compréhension des domaines de socialisation. Plus généralement, Lacaze et Chandon (2003) identifient, parmi les tactiques individuelles de socialisation, les tactiques psychologiques qui permettent de mémoriser et structurer l’information, puis de lui donner du sens[4]. Des clés d’interprétation sont en effet véhiculées, et contribuent à transformer des données brutes en une information significative. Nous définissons donc l’apprentissage comme le degré de connaissance et de compréhension des différents domaines de socialisation.

Cependant, les individus peuvent-ils être considérés comme « socialisés » s’ils connaissent et comprennent les valeurs de l’organisation, mais les rejettent totalement ? Dans la perspective des travaux de Crozier et Friedberg (1977), par exemple, agiront-ils de façon active et efficace dans l’intérêt de l’organisation ? En d’autres termes, peut-on considérer que la transmission d’une culture organisationnelle aux nouveaux arrivants (enjeu majeur de la socialisation) puisse être appréhendée par une mesure fondée sur le seul niveau de connaissance et de compréhension ? Nous défendons ici l’idée que la socialisation, et en l’occurrence la transmission des valeurs et d’une culture organisationnelle, ne se résume pas à un processus d’apprentissage mais doit également prendre en compte le degré d’intériorisation. Comme le suggère Kraimer (1997, p. 92), il faut « examiner la façon dont les nouveaux arrivants apprennent et acceptent les objectifs et valeurs organisationnels ». C’est d’ailleurs par le processus d’intériorisation des normes et des valeurs organisationnelles que Fournier et Payne (1994) définissent la socialisation. Dans ce cas, l’intériorisation correspond au degré selon lequel ces valeurs sont devenues partie intégrante du propre système de valeurs de l’individu. Fogarty et Dirsmith (2001, p. 247) expliquent que la « socialisation implique l’intériorisation des valeurs, normes, et culture d’une organisation sur le long terme ». Pour Jones (1983, p. 467), la socialisation correspond à la façon dont les individus « intériorisent le rôle et les connaissances culturelles nécessaires…». Wanous (1980, p. 171) traduit différemment cette pensée, et évoque un nécessaire « engagement intérieur » de l’individu vis-à-vis de l’organisation. L’analyse de littérature sur la socialisation organisationnelle montre ainsi, au-delà de l’apprentissage, un deuxième processus sous-jacent fondamental qu’est l’intériorisation.

La définition de l’intériorisation fait appel au concept de transfert (Pagès, Bonetti, De Gaulejac et Descendre, 1979), au sens d’un échange entre le monde intérieur de l’individu et la réalité extérieure. Deci et Ryan (2000) identifient trois mécanismes essentiels de transfert qui correspondent à différents niveaux d’intériorisation. Le niveau « zéro » correspond à une situation dans laquelle des contraintes externes s’imposent à l’individu, qui doit adopter les modes de régulation de son environnement professionnel même s’il les rejette. La socialisation est alors fragile, car l’adaptation des comportements aux attentes de rôle reste largement contingente et instrumentale. Un premier niveau d’intériorisation est atteint par l’introjection, que Perls (1973) définit comme le fait d’avaler des modes de régulation sans les digérer. Ce ne sont plus des contingences externes qui guident les comportements, mais des modes de régulation partiellement intériorisés, qui ne font pas encore partie d’un « système intégré de motivations, de cognitions, et d’affects constituant le soi » (Deci et Ryan, 2000, p. 236). L’individu s’adapte à son environnement en adoptant les règles de fonctionnement, de comportement, etc. qui lui semblent acceptables. Un second niveau d’intériorisation correspond à l’identification, et suppose non seulement l’acceptation mais aussi l’adhésion. L’individu n’intègre cependant pas au soi toutes les formes de régulation (normes, attitudes, valeurs, etc.) mais les accepte et y adhère. Un dernier niveau d’intériorisation correspond à l’intégration des objets d’identification au soi. Ainsi, l’intégration des valeurs organisationnelles est une forme d’intériorisation dans laquelle les valeurs de l’organisation deviennent parties intégrantes du système de valeurs de l’individu (Fournier et Payne, 1994). Au-delà de l’acceptation et de l’adhésion, ce niveau plus profond d’intériorisation suppose la croyance (Spark et Schenk, 2006), par exemple dans les objectifs et valeurs organisationnels. La socialisation est alors beaucoup plus forte et stable, car les comportements individuels sont davantage liés à des valeurs partagées qu’à des logiques instrumentales contingentes. L’individu intègre et adopte volontairement de nouveaux modes de régulation en considérant que cela lui permet de s’améliorer, de progresser, de se réaliser. Nous définissons donc l’intériorisation comme le degré d’acceptation, d’adhésion et de croyance vis-à-vis des modes de régulation (normes, valeurs, objectifs, finalités, etc.) associés aux différents domaines de socialisation.

La distinction entre apprentissage et intériorisation est, sur le plan théorique, aussi importante sinon plus, que la distinction entre les différents domaines du contenu de la socialisation. Fabre (2005, p. 300) suggère ainsi que « la distinction entre les différents éléments à maîtriser » n’est pas une bonne base pour « articuler la multi dimensionnalité du construit ». Nous retiendrons donc l’apprentissage et l’intériorisation comme les deux processus sous-jacents (Bourhis, 2004; Fabre, 2005) pour la socialisation organisationnelle.

Processus de socialisation et échelles de mesure existantes

Seules deux échelles (Haueter et al., 2003; Ostroff et Kozlowski, 1992) se focalisent exclusivement sur le processus d’apprentissage, exprimé en termes de connaissance et de compréhension des domaines de socialisation. À titre d’illustration, l’item suivant de Haueter et al. (2003) correspond au degré d’apprentissage du travail : « je comprends quelles tâches et quelles responsabilités sont prioritaires ». Ostroff et Kozlowski (1992) adoptent la même approche (au-delà des différences de définition des domaines), mais mettent l’accent sur l’acquisition d’informations. Les items de ces deux échelles utilisent typiquement des termes tels que « je sais », « je connais », ou encore « je comprends ».

L’échelle de Chao et al. (1994) s’inscrit certes dans cette perspective, mais non de façon exclusive : leur choix de se concentrer sur le contenu de la socialisation, au détriment d’un regard plus attentif sur la nature des processus sous-jacents, en est sans doute l’explication. Les dimensions « maîtrise des tâches », « histoire », « langage », et « politique » sont liées à l’apprentissage (ex : « j’ai appris comment réaliser mon travail de façon efficace »). En revanche, la dimension « objectifs et valeurs » renvoie clairement à l’intériorisation (ex : « les objectifs de mon organisation sont aussi mes objectifs »). Enfin, la dimension liée au groupe de travail (« people ») constitue une mesure indirecte dans la mesure où elle n’est basée sur aucun des deux processus, et met en avant les aspects affectifs au sein d’un collectif de travail (ex : « je pense que la plupart de mes collègues m’aiment bien »), pourtant considérés comme indicateurs secondaires (Bourhis, 2004; Fabre, 2005). Plusieurs critiques ont été émises sur l’échelle de Chao et al. (1994), notamment la multi dimensionnalité de certaines facettes (Bauer et al., 1998) et l’instabilité de sa structure factorielle (Bourhis, 2004). Nous suggérons que cette instabilité s’explique aussi par le manque de distinction entre intériorisation et apprentissage.

L’échelle d’Anakwe et Greenhaus (1999) est la seule qui distingue de façon explicite l’apprentissage et l’intériorisation. Plus précisément, les dimensions « maîtrise des tâches », « fonctionnement avec le groupe de travail »[5], et « connaissance de la culture organisationnelle » concernent le processus d’apprentissage, alors que la dimension « acceptation de la culture organisationnelle » est liée au processus d’intériorisation. Les auteurs utilisent également la dimension « clarté de rôle », mais il s’agit là d’une conséquence possible du processus de socialisation (e.g. King et Sethi, 1998). Il s’agit donc d’une mesure indirecte du concept.

Enfin, les échelles de Taormina (2004) et Thomas et Anderson (1998) sont les plus critiquables car elles utilisent de nombreuses dimensions qui ne constituent pas, selon nous, une mesure judicieuse de la socialisation. Ces dimensions indiquent en effet la façon dont d’autres personnes sont impliquées et utiles pour faciliter l’apprentissage des nouveaux arrivants, correspondant ainsi à des variables modératrices du processus (Jones, 1983), et non à des mesures directes du concept. C’est le cas des dimensions « training », « co-worker support » (Taormina, 2004), « social », et « interpersonnel support » (Thomas et Anderson, 1998). S’il est clair qu’un modèle complet de socialisation se doit d’inclure les variables médiatrices et modératrices (Jones, 1983), le développement d’échelles de mesure doit au contraire se focaliser sur l’essence du concept. De plus, la dimension « future prospect » de Taormina (2004) est conceptuellement distincte de la socialisation : l’existence de perspectives futures est certainement plus liée à des facteurs comme le marché du travail, la taille ou la croissance de l’organisation, qu’au processus de socialisation. Ainsi, pour ces deux échelles, seules les dimensions « role » (Thomas et Anderson, 1998), « understanding » (Taormina, 2004) et « organization » (Thomas et Anderson, 1998) correspondent à un apprentissage, respectivement lié au travail et à l’organisation.

L’analyse des différentes dimensions des échelles de mesure sous l’angle du contenu montrait une forte homogénéité. À l’inverse, l’analyse sous l’angle des processus sous-jacents révèle de nombreuses inadéquations, sur le plan conceptuel, entre certaines dimensions et le socle conceptuel dont elles sont issues. Le premier problème soulevé concerne le manque d’explicitation des processus sous-jacents. Un exemple type de ce problème est l’échelle de Chao et al. (1994), qui englobe les deux processus au sein d’un même domaine (l’organisation), sans qu’aucune distinction ne soit explicitement faite. Le second problème est l’utilisation de mesures indirectes de la socialisation, qu’il s’agisse de variables considérées comme conséquences, médiatrices, ou modératrices du processus de socialisation. Enfin, la prise en compte du processus d’intériorisation est très limitée.

Vers une perspective intégrative

La complexité du phénomène de socialisation, et plus largement des organisations, nous invite à intégrer les perspectives complémentaires là où cela est possible. Au croisement des trois grands domaines et des deux processus de socialisation, une perspective intégrative permet ainsi de clarifier notre conception de ce qu’est et de ce que n’est pas la socialisation organisationnelle. Ce faisant, nous espérons attirer l’attention des chercheurs sur la nécessité d’un regard éclairé pour choisir les dimensions des échelles. À travers cette perspective intégrative, nous souhaitons également évaluer l’intérêt ou non de poursuivre le développement des échelles, et de proposer des pistes en ce sens.

Les échelles de socialisation existantes : une perspective intégrative

Plusieurs conclusions peuvent être tirées du tableau 1. Tout d’abord, comme évoqué précédemment, un certain nombre de dimensions constituent des mesures indirectes de la socialisation organisationnelle[6], et / ou des dimensions certes complémentaires mais hors des trois grands domaines de socialisation[7]. Deuxièmement, si l’on considère le processus d’apprentissage, seules trois échelles (Anakwe et Greenhaus, 1999; Haueter et al., 2003; Ostroff et Kozlowski, 1992) considèrent l’ensemble des trois grands domaines de socialisation. Troisièmement, si l’on considère le processus d’intériorisation, le tableau 1 révèle essentiellement des cases vides. Seul le domaine organisationnel comporte une mesure liée au processus d’intériorisation, de façon explicite (Anakwe et Greenhaus, 1999) ou implicite (Chao et al., 1994).

Tableau 1

Une perspective intégrative sur les échelles de socialisation organisationnelle

Les recherches futures doivent donc considérer avec soin quelle échelle et quelle(s) dimension(s) utiliser, en fonction des objectifs de recherche. Par ailleurs, dans la perspective de « remplir les cases vides » du tableau 1, la question posée est de savoir comment le processus d’intériorisation s’applique aux différents domaines identifiés.

La socialisation organisationnelle : un construit multidimensionnel

Au croisement des trois grands domaines et des deux processus essentiels de socialisation, six dimensions sont définies. Les trois dimensions relatives au processus d’apprentissage sont claires. Elles concernent la mesure du degré de connaissance et de compréhension du travail, du groupe de travail, et de l’organisation (Haueter et al., 2003). Nous insisterons donc ici plus particulièrement sur les dimensions manquantes des échelles de socialisation actuelles, c’est-à-dire celles qui sont liées au processus d’intériorisation.

Parmi les échelles existantes, il n’est guère surprenant que les dimensions liées à l’intériorisation (Anakwe et Greenhaus, 1999; Chao et al., 1994) concernent le domaine de l’organisation. En effet, la façon dont les organisations transforment les nouvelles recrues, et dont ces dernières s’imprègnent d’une culture, a été historiquement une question centrale de la littérature (e.g. Schein, 1968, 1988; Van Maanen, 1978; Van Maanen et Schein, 1979). Comme l’expliquent Bauer et al. (1998), la socialisation est essentielle car elle assure la continuité temporelle des valeurs centrales. Les processus de socialisation donnent également aux nouveaux employés un cadre de réponse aux événements, et de coordination avec les autres (Bauer et al., 1998; Louis, 1980). Le processus d’intériorisation s’applique donc de façon très claire pour le domaine organisationnel, et deux dimensions ont déjà été développées (Anakwe et Greenhaus, 1999; Chao et al., 1994). C’est clairement l’échelle de Chao et al. (1994) qui s’impose dans les recherches empiriques, et se concentre sur l’intériorisation des objectifs et valeurs de l’organisation.

Le même type d’argument peut être développé concernant le groupe de travail, domaine d’autant plus important que l’organisation met l’accent sur le travail en équipe. En effet, la culture organisationnelle n’est pas forcément homogène parmi toutes les entités de l’organisation, et plusieurs sous cultures peuvent co-exister au sein d’une même organisation (e.g. Van Maanen et Barley, 1985). Par exemple, les individus peuvent intérioriser la culture de leur groupe de travail, alors qu’ils rejettent la culture organisationnelle, ou vice-versa. Nous proposons donc, en cohérence avec les fondamentaux de la littérature sur la socialisation, que le niveau de socialisation d’un individu dans son groupe de travail dépend de son niveau de connaissance et de compréhension des gens et de leur fonctionnement, ainsi que de son niveau d’acceptation, d’adhésion, et de croyance dans la culture de son groupe de travail particulier. Les concepts d’objectifs et de valeurs peuvent donc être utilisés pour la socialisation dans le groupe de travail. Ils font directement écho aux indicateurs déjà choisis pour le domaine organisationnel (Chao et al., 1994). Cependant, aucune échelle de socialisation ne prend en compte cet aspect. Seules des dimensions de nature affectives ont été développées pour ce domaine de socialisation.

Il serait enfin illusoire de considérer les individus comme des exécutants passifs sans capacités de distanciation vis-à-vis de leur travail. En effet, au-delà de l’apprentissage technique des tâches à accomplir, ne peut-on pas faire preuve d’indépendance d’esprit dans le cadre des responsabilités assumées ? De même, au-delà des caractéristiques du travail (e.g. Hackman et Oldham, 1976), n’existent-t-il pas des objectifs qui leur sont associés et qui sont porteurs de sens pour les individus ? Nous défendons ici l’idée que la socialisation relative au domaine du travail ne se limite pas à un processus d’apprentissage, et doit prendre en compte le degré d’acceptation, d’adhésion et de croyance de l’individu vis-à-vis des objectifs, finalités et missions associés à l’exécution des tâches. Le processus d’intériorisation s’applique donc clairement au travail, et peut se définir comme la façon dont l’individu a fait sien les objectifs, finalités et missions associés à l’exécution de ses tâches, faisant écho aux notions d’objectifs et valeurs mis en avant par Chao et al. (1994). Cependant, aucune des échelles de socialisation existantes ne prend en compte cet aspect.

La notion de rôle : un concept intégrateur

L’objet de la présente note de recherche est de proposer un état de l’art sur les échelles de mesure de la socialisation organisationnelle, et des pistes de recherches qui en découlent. Il ne s’agit donc pas de développer ici un cadre théorique de la socialisation organisationnelle fondé sur la théorie des rôles, mais simplement d’évoquer le potentiel intégrateur du concept, relativement aux échelles analysées. De plus, nous avons souligné les divergences de conceptualisation du rôle dans les différentes échelles de socialisation. Il s’agit donc, d’une part, de préciser notre positionnement quant à ces divergences et, d’autre part, de montrer l’apport potentiel de la notion de rôle pour notre question de recherche.

Sous l’angle des domaines de socialisation, les recherches fondatrices sur la notion de rôle organisationnel montrent clairement le caractère multidimensionnel du construit. Biddle (1979), après une revue de littérature très approfondie, définit ainsi le rôle comme un ensemble d’activités et de comportements attendus, relatifs à un individu dans son contexte organisationnel. De même, Katz et Kahn (1978) modélisent l’organisation comme un système de rôles, faisant peser sur l’individu un ensemble d’attentes relatives à l’ensemble de ses activités et comportements, et relayées notamment par son groupe de travail ou « ensemble de rôle ». Ces approches fondatrices donnent donc au concept de rôle une signification large qui ne peut de toute évidence ni se restreindre à un seul des domaines de socialisation, ni constituer un domaine spécifique distinct. En effet, les activités et comportements attendus (Biddle, 1979) dans le cadre d’un système de rôles (Katz et Kahn, 1978) concernent à la fois le travail, les interactions avec le groupe de travail (ou « ensemble de rôle »), et se situent dans un contexte organisationnel particulier. Le concept de rôle est donc transverse à l’ensemble des trois grands domaines de socialisation (Haueter et al., 2003). Les autres approches (Anakwe et Greenhaus, 1999; Ostroff et Kozlowski, 1992; Thomas et Anderson, 1998) nous semblent donc adopter une définition plus voire trop restreinte de la notion de rôle. Deux principaux arguments sont évoqués par Haueter et al. (2003) à cet égard. D’une part, la notion de rôle est fortement ancrée dans plusieurs étapes décrites par les modèles séquentiels de socialisation (e.g. Feldman, 1976, 1981). D’autre part, la socialisation suppose certains ajustements comportementaux des individus dans chacun des trois domaines de socialisation. Confondre la notion de rôle avec le domaine du travail, ou considérer une quatrième dimension spécifique liée au rôle est donc pour Haueter et al. (2003) erroné, car le concept de rôle est intrinsèquement lié à chacun des trois domaines de socialisation. En accord avec Haueter et al. (2003), nous nous inscrivons dans une perspective transverse du concept de rôle, relativement aux domaines de socialisation.

Sous l’angle des processus, la littérature retient également les notions d’apprentissage et d’intériorisation du rôle organisationnel. Ainsi, la socialisation est classiquement définie comme l’acquisition des « connaissances sociales et du savoir-faire nécessaire pour assumer un rôle particulier » (Van Maanen et Schein, 1979, p. 211). De même, les modèles par étapes (Feldman, 1976 et 1981) soulignent l’importance de l’apprentissage d’un nouveau rôle organisationnel. Par ailleurs, le modèle de transition de rôle (Nicholson, 1984) montre que la socialisation organisationnelle, conduit à un développement personnel et / ou un développement de rôle. De nombreux changements peuvent en effet intervenir au niveau individuel. En effet, les individus doivent « intérioriser le rôle » (Jones, 1983, p. 467) pour que l’ajustement soit satisfaisant, et cette transition s’accompagne d’une réorientation des objectifs (Ashorth et Saks, 1996). Il existe donc un double processus d’apprentissage et d’intériorisation du rôle, qui constitue la socialisation organisationnelle. À nouveau, la pertinence d’une conceptualisation transverse du rôle est mise en évidence pour les échelles de mesure de la socialisation organisationnelle.

Nous définirons donc ici la socialisation organisationnelle comme un double processus d’apprentissage et d’intériorisation du rôle organisationnel, reposant sur ses trois composantes clés qui sont le travail (en tant qu’ensemble de tâches), le groupe de travail (en tant qu’ensemble interactionnel), et le contexte organisationnel (en tant que système de rôles). Cette définition contribue également à donner une grille de lecture intégrative des échelles de socialisation présentées dans le tableau 1.

Par ailleurs, la forte mobilisation du concept de rôle dans la littérature sur la socialisation organisationnelle contribue également à en souligner le potentiel intégrateur. Dans la lignée des travaux de Van Maanen et Schein (1979), de nombreuses recherches analysent ainsi les conséquences de la socialisation en termes d’orientation de rôle, qui se décline sous différents aspects : innovation vs. réplication (e.g. King et Sethi, 1998), professionnel vs. bureaucratique (e.g. Miller et Wager, 1971), ou encore développement personnel vs. développement de rôle (e.g. Ashforth et Saks, 1995). De même, les concepts de conflits, d’ambiguïté, de clarté ou encore de compréhension de rôle sont fréquemment considérés comme des variables dépendantes de la socialisation (e.g. Hsiung et Hsieh, 2003). Dans une moindre mesure, la notion d’identification vs. distanciation de rôle est également utilisée (e.g. Haller et James, 1999). Au-delà des variables dépendantes, les principaux modèles de socialisation organisationnelle accordent au concept de rôle une place essentielle. Il s’agit non seulement des modèles séquentiels (e.g. Feldman, 1976, 1981), mais également du modèle de Nicholson (1984) qui analyse le phénomène de socialisation sous l’angle des transitions de rôles, et des formes d’ajustement entre l’individu et son rôle dans l’organisation. Perrot (2000) montre que cet ajustement est source de tensions, dont il identifie empiriquement cinq formes principales. Perrot (2000) souligne que les tensions de rôles sont des variables explicatives fondamentales de la qualité de l’intégration d’un individu dans une entreprise, car elles se situent au coeur du processus de socialisation.

Discussion: limites des échelles et suggestions pour les recherches futures

Limites des échelles de mesure de la socialisation organisationnelle

Nous avons fait le choix d’orienter cette note de recherche vers une analyse conceptuelle des échelles de mesure de la socialisation organisationnelle. Ce choix ne doit pas occulter l’importance d’autres aspects, liés par exemple aux questions épistémologiques, méthodologiques et psychométriques, qui soulignent les limites inhérentes aux échelles de mesure. Premièrement, les échelles constituent une simplification du réel qu’elles ne font qu’approcher, selon une posture qui permet difficilement de rendre compte de la complexité du construit et de l’instabilité des réponses. La construction d’une échelle de mesure devrait ainsi se faire dans une logique adaptative, même si ce n’est pas le cas en pratique pour les recherches évoquées. En d’autres termes, les échelles de mesure de la socialisation organisationnelle, qui s’inscrivent dans des méthodologies dites quantitatives, tentent d’appréhender le construit de façon unique alors que les contextes sont en perpétuelle évolution et que les réponses au construit sont instables. Deuxièmement, de nombreuses difficultés de construction des échelles doivent être explicitées et contournées pour obtenir des instruments fiables et valides. C’est l’objectif du paradigme de Churchill (1979), qui constitue à cet égard l’un des guides possibles. Troisièmement, l’utilisation des échelles de mesure appelle des précautions essentielles afin de s’assurer du maintien de leurs qualités psychométriques, notamment lorsqu’elles sont utilisées dans des contextes différents (e.g. Schaffer et Riordan, 2003), et instables.

Il semble donc souhaitable que les recherches futures puissent posséder des bases de comparaisons, afin de mieux évaluer les qualités psychométriques des échelles et la stabilité des relations observées avec d’autres variables, selon les différents contextes pris en compte. Dans cet esprit, le tableau 2 ci-dessous compare les principales statistiques publiées des échelles de socialisation. La plupart des statistiques sont acceptables, voire bonnes, mais ne constituent certes pas une évaluation complète des qualités psychométriques des échelles. En particulier, l’une des critiques majeures formulée à l’encontre de l’échelle de Chao et al. (1994), la plus fréquemment utilisée, est l’instabilité de sa structure factorielle (e.g. Bourhis, 2004). Ce constat renforce l’intérêt d’une réflexion sur les dimensions pertinentes du concept, à laquelle nous espérons avoir contribué.

Tableau 2

Principales statistiques publiées des échelles de socialisation[8]

Malgré l’ensemble des limites évoquées, inhérentes aux échelles de mesure, cet article invite à en poursuivre le développement pour mieux rendre compte du concept de socialisation organisationnelle. Il s’agit d’intégrer les dimensions clés du construit, situées au croisement des trois grands domaines (travail, groupe de travail, organisation) et des deux processus clés (apprentissage, intériorisation). Trois arguments essentiels justifient cette invitation à poursuivre le développement des échelles de socialisation. Le premier souligne les limites des échelles existantes sur le plan conceptuel, et le second met en évidence les dimensions importantes et pourtant non encore développées des échelles de socialisation. Ces deux points ayant déjà été argumentés précédemment, nous concentrerons ici la discussion sur le troisième point, qui concerne plus largement l’intérêt d’un tel développement pour les recherches futures.

Mieux comprendre la dynamique temporelle

La compréhension des dynamiques temporelles reste une question centrale évoquée dès les premières recherches fondatrices. Par exemple, Feldman (1976 et 1981) tente d’identifier les étapes critiques du processus d’entrée organisationnelle, et propose successivement deux modèles qui associent à chaque étape un ensemble d’événements spécifiques. Cependant, les tentatives de validation empirique de ces modèles restent peu convaincantes. Wanous (1992) suggère ainsi que les modèles par étapes sont intéressants en ce qu’ils dévoilent une partie de ce qu’il se passe durant ces étapes, mais ils ne permettent en revanche pas de mieux comprendre la chronologie du processus. Pourtant, la prise en compte de la variable temps dans les études sur la socialisation est toujours considérée comme importante. En témoignent le nombre d’études empiriques récentes utilisant des approches longitudinales (Bauer et al., 1998). Cependant, beaucoup reste encore à faire. En particulier, l’objectif central des modèles par étapes (Feldman, 1976 et 1981; Wanous, 1980), c’est-à-dire de modéliser le processus de façon chronologique, n’est pas atteint. Le développement de nouvelles échelles de socialisation, selon les directions suggérées précédemment, permettrait de mieux appréhender les questions suivantes : les différents domaines d’apprentissage sont ils appris simultanément ou existe-t-il des périodes de temps durant lesquelles tel ou tel domaine de socialisation fait l’objet d’un apprentissage plus marqué ? Si des chronologies types apparaissent, sont-elles générales ou contextuelles ? Ces mêmes questions se posent pour le processus d’intériorisation. De plus, il nous semble particulièrement intéressant de comparer les dynamiques temporelles liées à l’apprentissage et celles liées à l’intériorisation. S’il existait des différences, cela pourrait contribuer à expliquer les faibles validations empiriques des modèles par étape, qui évoquent l’occurrence d’événements sans distinguer les processus sous-jacents auxquels ils se rattachent. En effet, le changement des valeurs individuelles semble ne s’opérer que sur une période de temps longue (Cooper-Thomas, Van Vianen et Anderson, 2004), alors que certains apprentissages ont été observés dans les trois ou quatre premiers mois (Ashforth et Saks, 1996). Les limites des modèles par étapes pourraient alors être dépassées, de nouveaux modèles par étape pourraient être développés et testés en se concentrant sur le concept de socialisation (plutôt qu’un ensemble trop large d’événements). En d’autres termes, les espoirs déçus des modèles par étape devraient trouver une formulation différente, et faire l’objet de nouveaux tests empiriques grâce l’amélioration préconisée des échelles de mesure.

Mieux expliquer l’impact des tactiques de socialisation

Les tactiques de socialisation, individuelles et organisationnelles, ont fait l’objet d’une attention particulière. L’impact des tactiques de socialisation constitue l’une des questions de recherche fondatrice qui renvoie à une vision normalisante de l’organisation (Lacaze, 2005a). La littérature met en évidence des liens significatifs entre ces tactiques et un ensemble large d’indicateurs secondaires, attitudinaux et comportementaux. En revanche, l’impact de ces tactiques sur des mesures directes de la socialisation est encore très peu étudié. Il manque donc à l’explication théorique de ces relations observées, un ancrage plus fort avec le concept de socialisation organisationnelle. Seule une recherche récente (Wesson et Gogus, 2005) montre que le niveau de socialisation joue un rôle médiateur entre les tactiques de socialisation et l’implication organisationnelle. Or, il est essentiel d’analyser les impacts des tactiques sur des variables directement liées à la socialisation. Ces tactiques influencent-elles de la même façon les trois domaines et les deux processus clés ? Le rôle médiateur du concept de socialisation (entre les tactiques et les autres variables secondaires) est-il maintenu selon qu’il s’agisse d’apprentissage ou d’intériorisation ? Grâce à une nouvelle échelle de mesure, les recherches futures pourront explorer plus finement les relations entre les tactiques, les niveaux de socialisation, et les indicateurs secondaires. En effet, “les tactiques de socialisation … sont … destinées à favoriser l’apprentissage par l’individu des valeurs et objectifs de l’organisation. L’individu décide ensuite s’il / elle est en accord ou pas avec les valeurs apprises” Kraimer (1997, p. 97).

Favoriser l’intégration théorique

Si les échelles de mesure se rattachent aux deux processus essentiels de la socialisation, elles constitueront un ciment conceptuel et empirique permettant de relier des axes jusqu’ici isolés et indépendants. Par exemple, comme l’expliquent Fournier et Payne (1994), le concept de soi a été étudié selon diverses perspectives, notamment sous l’angle identitaire. Les auteurs montrent comment les nouvelles recrues se positionnent sur les construits existants et incorporent de nouveaux construits (Kelly, 1955), faisant ainsi évoluer leur identité centrale. Dans quelle mesure l’incorporation de nouveaux construits (Kelly, 1955) et l’intériorisation sont ils des processus identiques ou différents ? Fournier et Payne (1994) suggèrent cette forte proximité théorique en définissant la socialisation par le processus d’intériorisation. Bien qu’il s’agisse d’axes de recherche distincts, la prise en compte du processus d’intériorisation ne révèle-t-elle pas ainsi un lien théorique évident avec le concept de soi ou plus généralement la notion d’identité ? Dubar (1995) considère d’ailleurs la socialisation comme source de changements identitaires. Des recherches plus récentes ont également montré les liens entre identité et création de sens. Pour Beyer et Hannah (2002), les nouvelles recrues participent activement à leur propre socialisation à travers l’ « enactment » de leurs identités personnelles, qui guide le processus d’apprentissage et de création de sens. Enfin, l’approche cognitive de la socialisation met l’accent sur les attentes et les schèmes interprétatifs dans la création de sens (Louis, 1980). Il existe donc, d’une part, des interactions entre intériorisation et apprentissage et, d’autre part, des liens théoriques entre intériorisation et identification. Ainsi, la notion de socialisation doit être reliée à d’autres axes de recherches distincts et assez indépendants, consacrés par exemple au concept de soi, à la création de sens, à l’identité et l’identification organisationnelle. Reconnaître les deux composantes fondatrices de la socialisation en termes d’apprentissage et d’intériorisation, c’est aussi faciliter la réalisation des liens théoriques forts entre différents axes de recherches éclatés, et pourtant utiles à la compréhension globale du phénomène.

Conclusion

Les principales contributions que nous espérons avoir apportées dans cet article sont les suivantes. Premièrement, un état de l’art centré sur les échelles de socialisation permet de mettre en évidence un certain nombre de limites fortes des échelles existantes. Il s’agit notamment du recours encore trop fréquent à des indicateurs indirects, et de la très faible prise en compte du processus d’intériorisation. D’une certaine façon, le développement des échelles de mesure a été coopté et intégré dans l’axe consacré à l’analyse du contenu de la socialisation, lui-même empreint d’une vision centrée sur le processus d’apprentissage. Deuxièmement, une perspective intégrative des échelles de socialisation nous a permis de croiser une analyse en termes de contenu et en termes de processus, révélant ainsi les dimensions « oubliées » des échelles de socialisation, et proposant une base conceptuelle à six dimensions sur laquelle pourra s’appuyer le développement futur de telles échelles. Enfin, la discussion a mis en évidence l’intérêt de poursuivre le développement d’échelles de mesure de la socialisation organisationnelle, qui permettrait l’ouverture de plusieurs pistes de recherches prometteuses. Il s’agit notamment de mieux comprendre la dynamique temporelle, de mieux expliquer l’impact des tactiques de socialisation, et de favoriser l’intégration théorique d’autres axes de recherche relativement indépendants mais complémentaires.

Le développement futur des échelles de socialisation revêt donc une importance toute particulière pour ce champ de recherche. Comme le soulignent Bauer et al. (1998), à défaut d’une échelle globale, le choix parmi les échelles existantes doit être éclairé, et fonction de l’objectif de recherche considéré. Nous espérons avoir souligné les arguments et lignes directrices nécessaires au développement des futures échelles de socialisation. Ce développement rendra le choix des chercheurs plus aisé, complet, et conceptuellement fondé, tout en offrant de nouvelles perspectives de recherche.

Parties annexes

Remerciements

Je tiens à remercier les Professeurs Jean-François Chanlat, Stéphanie Dameron, Ellen OConnor et Pierre Romelaer, pour leur soutien, leur lecture attentive des versions antérieures du manuscrit, et leurs conseils.

Je remercie également les trois évaluateurs anonymes pour la qualité de leurs commentaires qui ont permis d’améliorer cet article.

Notes biographiques / Biographical Notes / Notas biográficas

Serge Perrot est Maître de Conférences à l’université Paris-Dauphine, et membre du laboratoire de recherche CREPA (UMR CNRS 7088 DRM). Ses principales activités d’enseignement et de recherche concernent la gestion des ressources humaines, et plus particulièrement les questions de recrutement et d’intégration (socialisation) des nouveaux collaborateurs.

Serge Perrot is Associate Professor at Paris-Dauphine University, and a member of the CREPA (UMR CNRS 7088 DRM) research center. His main teaching and research interests include human resources management, with a focus on recruitment and socialization of newcomers into organizations.

Serge Perrot es profesor titular de la Université Paris-Dauphine y miembro del centro de investigación CREPA (UMR CNRS 7088 DRM). Sus principales actividades de docencia e investigación se centran en la gestión de recursos humanos y, especialmente, en contratación e integración/socialización de nuevos colaboradores.

Notes

-

[1]

Le rôle est défini comme un « modèle de conduite relatif à une position d’un individu dans un ensemble ».

-

[2]

Pour cette raison, trois échelles n’ont pas été incluses. Celle de Holton et Russel (1997) qui s’intéresse aux perceptions du processus d’entrée et des caractéristiques du travail, celle de Kammeyer, Mueller et Wanberg (2003) qui mesure l’influence relative des différentes sources de socialisation (l’organisation, les collègues, et le superviseur), et celle de Lacaze (2005b) focalisée sur les situations de relation clientèle. Concernant l’échelle de Taormina (2004), nous retiendrons la dernière version, même s’il est à noter que la première version (« Organizational Socialization Inventory ») date de 1994.

-

[3]

À l’exception de l’échelle d’Anakwe et Greenhaus (1999), qui n’a cependant jamais été reprise.

-

[4]

Il s’agit respectivement des tactiques « développer des activités cognitives », et « rationaliser » (Lacaze et Chandon, 2003).

-

[5]

Cette dimension contient également des items très variés comme l’entente avec les collègues et supérieurs, le sentiment d’amitié et de confiance vis-à-vis des autres, et la qualité de l’ajustement à la culture d’entreprise. Ce point reste critiquable car la variété des items nuit à la clarté conceptuelle de cette dimension.

-

[6]

« Training », « Co-worker support », « Future prospects » (Taormina, 2004), « People » (Chao et al., 1994), « social », « interpersonnel support » (Thomas et Anderson, 1998).

-

[7]

« Role clarity », « Personal learning » (Anakwe et Greenhaus, 1999), « Role » (Ostroff et Kozlowski, 1992), « Future prospects » (Taormina, 2004).

-

[8]

Pour des raisons de taille d’échantillon, les auteurs présentent les résultats de l’AFC par facteur. Les résultats indiqués correspondent aux modèles sans covariances entre les termes d’erreurs.

Bibliographie

- Allen, N.J.; Meyer, J.P. (1990). « Organizational socialization tactics: A longitudinal analysis of links to newcomers’ commitment and role orientation », Academy of Management Journal, Vol. 33, n°4, p. 847-858.

- Ashforth, B.E.; Saks, A.M. (1995). « Work-role transitions: A longitudinal examination of the Nicholson model », Journal of Occupational and Organizational Psychology, n°68, p. 157-175.

- Ashforth, S.J.; Saks, A.M. (1996). « Socialization tactics: Longitudinal effects on newcomer adjustmen », Academy of Management Journal, Vol. 39, n°1, p. 149-178.

- Anakwe, U.; Greenhaus, J. (1999). « Effective socialization of employees: A socialization content perspective », Journal of Managerial Issues, Vol. 11, n°3, p. 315-329.

- Bauer, T.; Morrison, E.; Callister, R. (1998). « Organizational socialization : A review and directions for future research », Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 16, p. 149-214.

- Beyer, J.M.; Hannah, D.R. (2002). « Building on the past: enacting established personal identities in a new work setting », Organization Science, Vol. 13, n°6, p. 636-652.

- Biddle B.J. (1979). Role Theory - Expectations, Identities, and Behaviors, Academic Press.

- Bourhis, A. (2004). « Des difficultés de la mesure du niveau de socialisation dans les organisations », Actes du 15e congrès de l’AGRH, Montréal, Tome 2, p. 683-698.

- Bray, D.W.; Campbell, R.J.; Grant, D.L. (1974). Formative Years in Business: a Long-Term AT&T Study of Managerial Lives. Huntington, NY: Krieger Publishing Cy.

- Chanlat, J.F. (1990). L’individu dans l’organisation – Les dimensions oubliées. Les Presses de l’Université Laval, Editions Eska, 842 p.

- Chao, G.T.; O’Leary-Kelly, A.M.; Wolf, S.; Klein, H.J.; Gardner, P.D. (1994). « Organizational socialization: Its content and consequences », Journal of Applied Psychology, Vol. 79, n°5, p. 730-743.

- Churchill, G.A. (1979). « A paradigm for developing better measures of marketing constructs », Journal of Marketing Research, Vol. 16, n°1, p. 64-73.

- Comer, D.R. 1991. « Organizational newcomers’ acquisition of information from peers », Management Communication Quarterly, Vol. 5, n°1, p. 64-89.

- Cooper-Thomas, H.D.; Van Vianen, A.; Anderson, N. (2004). « Changes in person-organization fit: The impact of socialization tactics on perceived and actual P-O fit », European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 13, n°1, p. 52-78.

- Crozier, M.; Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système: les contraintes de l’action collective, Paris: Seuil.

- Deci, E.L.; Ryan, R.M. (2000). « The what and why of goal pursuits : Human needs and the self-determination of behavior ». Psychological Inquiry, Vol. 11, n° 4, p. 227-268.

- Dubar, C. (1995). La socialisation - Construction des identités sociales et professionnelles, Paris : Armand Colin (2ème éd.).

- Durkheim, E. (1922). Éducation et sociologie. Réédition Presses Universitaires de France, Paris, 1992.

- Emery, Y. (1990). « Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs: les rites d’initiation », Humanisme et Entreprise, n° 179.

- Fabre, C. (2005). « La mesure de la socialisation organisationnelle », dans Comportement organisationnel Volume 1, Contrat psychologique, émotions au travail, socialisation organisationnelle, De Boeck, p. 292-302.

- Feldman, D.C. (1976). « A contingency theory of socialization », Administrative Science Quarterly, Vol. 21, p. 433-451.

- Feldman, D.C. (1981). « The multiple socialization of organization members », Academy of Management Review, Vol. 6, n°2, p. 309-318.

- Fisher, C.D. (1986). « Organizational socialization: An integrative review », Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 4, p. 101-145.

- Fogarty, T.J.; Dirsmith, M.W. (2001). « Organization socialization as instrument and symbol: An extended institutional theory perspective », Human Resource Development Quarterly, Vol. 12, n°3, p. 247-266.

- Fournier, V.; Payne, R. (1994). « Change in self-construction during the transition from university to employment: A personal construct psychology approach », Journal of Ocupational and Organizational Psychology, Vol. 67, p. 297-314.

- Hackman, J.R.; Oldham, G.R. (1976). « Motivation through the design of work: Test of a theory », Organizational Behavior and Human Performance, Vol. 16, p. 250-279.

- Halier, J.; James, P. (1999). « Group rites and trainer wrongs in employee experience of job change », Journal of Management Studies, Vol. 36, n°1, p. 45-68.

- Haueter, J.A.; Macan, T.H.; Winter, J. (2003). « Measurement of newcomer socialization: Construct validation of a multidimensional scale », Journal of Vocational Behavior, Vol. 63, n°1, p. 20-39.

- Holton, E.F. (1996). « New employee development: A review and reconceptualization », Human Resource Development Quarterly, Vol. 7, n°3, p. 233-252.

- Holton, E.F.; Russel, C.J. (1997). « The relationship of anticipation to newcomer socialization processes and outcomes: A pilot study », Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 70, p. 163-172.

- Hsiung, T.L.; Hsieh, A.T. (2003). « Newcomer socialization: the role of job standardization ». Public Personnel Management, Vol. 32, n°4, p. 579-589.

- Jones, G.R. (1983). « Psychological orientation and the process of organizational socialization: An interactionist perspective », Academy of Management Review, Vol. 8, n°3, p. 464-474.

- Jones, G.R. (1986). « Socialization tactics, self efficacy, and newcomers’ adjustments to organizations », Academy of Management Journal, Vol. 29, n°2, p. 262-279.

- Kammeyer-Mueller, J.D.; Wanberg, C.R. (2003). « Unwrapping the organizational entry process : Disentangling multiple antecedents and their pathways to adjustment », Journal of Applied Psychology, Vol. 88, n°5, p. 779-794.

- Katz R.; Kahn R.L. (1978). The Social Psychology of Organizations, Wiley&son.

- Kelly, G. (1955). The psychology of personal constructs, New York: Norton.

- King, R.C.; Sethi, V. (1998). « The impact of socialization on the role adjustment of information systems professionals », Journal of Management Information Systems, Vol. 14, n°4, p. 195-217.

- Kraimer, M.L. (1997). « Organizational goals and values: A socialization model », Human Resource Management Review, Vol. 7, n°4, p. 425-448.

- Lacaze, D.; Chandon, J.L. (2003). « L’information, facteur d’intégration dans le secteur des services », Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°48, p. 22-38.

- Lacaze, D. (2005a). Comportement organisationnel Volume 1, Contrat psychologique, émotions au travail, socialisation organisationnelle, De Boeck, p. 292-302.

- Lacaze, D. (2005b). « Évaluer l’intégration des nouveaux salariés: un instrument validé auprès de personnes travaillant en contact avec la clientèle ». Revue Sciences de Gestion, Vol. 48, p. 91-118.

- Louis, M.R. (1980). « Surprise and sense making: What newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings », Administrative Science Quarterly, Vol. 25, p. 227-251.

- Miller G.A.; Wager L.W. (1971). « Adult socialization, organizational structure, and role orientations », Administrative Science Quarterly, Vol. 16, n°2, p. 151-163.

- Miller, V.D.; Jablin, F.M. (1991). « Information seeking during organizational entry: Influences, tactics, and a model of the process », Academy of Management Review, Vol. 16, n°1, p. 92-120.

- Morrison E.W. (1993). « Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization », Journal of Applied Psychology, Vol. 78, n°2, p. 173-183.

- Morrison, E.W. (1995). « Information usefulness and acquisition during organizational encounter », Management Communication Quarterly, Vol. 9, n°2, p. 131-155.

- Nicholson, N. (1984). « A theory of work role transitions », Administrative Science Quarterly, Vol. 29, p. 172-191.

- Ostroff, C.; Kozlowski, S.W.J. (1992). « Organizational socialization as a learning process: The role of information acquisition », Personnel Psychology, Vol. 45, p. 849-874.

- Pagès M.; Bonetti M.; De Gaulejac V.; Descendre D. (1979). L’emprise de l’organisation, Presses Universitaires de France.

- Perls, F.S. (1973). The Gestalt approach and eywitness to therapy, Ben Lomond, CA : Science and Behavior Books.

- Perrot, S. (2000). L’entrée dans l’entreprise des jeunes diplômés : Une approche en termes de tensions de rôles, Thèse soutenue à l’Université Paris Dauphine.

- Riordan, C.M.; Weatherly, E.W.; Vandenberg, R.J.; Self, R.M. (2001). « The effects of pre-entry experiences and socialization tactics on newcomer attitudes and turnover », Journal of Managerial Issues, Vol. 13, n°2, p. 159-176.

- Rizzo, J.; House, R.; Lirtzman, S. (1970). « Role conflict and ambiguity in complex organizations », Administrative Science Quarterly, Vol. 15, p. 150-163.

- Schaffer, B.S.; Riordan, C.M. (2003). « A review of cross-cultural methodologies for organizational research : A best-practices approach », Organizational Research Methods, Vol. 6, n° 2, p. 169-215.

- Schein, E.H. (1968). « Organizational socialization and the profession of management », Industrial Management Review, Vol. 9, p. 1-16.

- Schein, E.H. (1971). « The individual, the organization, and the career: A conceptual scheme », The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 7, n°4, p. 401-426.

- Schein, E.H. (1988). « Organizational socialization and the profession of management », Sloan Management Review, Automne, p. 53-65.

- Simmel, G. (1908). Sociologie. Études sur les formes de la socialisation. Réédition Presses Universitaires de France, Paris, 1999.

- Spark, J.R.; Schenk, J.A. (2006). « Socialization communication, organizational citizenship behaviors, and sales in a multilevel marketing organization », Journal of Personal Selling and Sales Management, Vol. 26, n°2, p. 161-180.

- Taormina, R. J. (1997). « Organizational socialization: A multi-domain, continuous process model », International Journal of Selection and Assessment, Vol. 5, n°1, p. 29-47.

- Taormina, r.j. (2004). « Convergent validation of two measures of organizational socialization », International Journal of Human Resource Management, Vol. 15, n°1, p. 76-94.

- Thomas, H.D.C.; Anderson N. (1998). « Changes in newcomers’ psychological contracts during organizational socialization: A study of recruits entering the British army », Journal of Organizational Behavior, Vol. 19, p. 745-767.

- Van Maanen, J. (1978). « People processing: Strategies of organizational socialization », Organizational Dynamics, Summer, p. 19-36.

- Van Maanen, J.; Barley, S.R. (1985). « Cultural organizations: Fragments of a theory », in L.R., Pondy ; P.J., Frost; G., Morgan; T.C., Dandridge (Eds.). Organizational Symbolism, p. 31-53, Greenwich, CT: JAI Press.

- Van Maanen, J.; Schein, E.H. (1979). « Toward a theory of organizational socialization », Research in Organizational Behavior, Vol. 1, p. 209-264.

- Wanous, J.P. (1980). Organizational entry: Recruitment, selection, and socialization of newcomers, Reading, MA: Addison Wesley (2ème ed. 1992).

- Wesson, M.J.; Gogus, C.I. (2005). « Shaking hands with a computer: An examination of two methods of organizational newcomer orientation », Journal of Applied Psychology, Vol. 90, n°5, p. 1018-1026.

Liste des tableaux

Tableau 1

Une perspective intégrative sur les échelles de socialisation organisationnelle

Tableau 2

Principales statistiques publiées des échelles de socialisation[8]