Résumés

Résumé

Cet article contribue à la gestion des connaissances en examinant le processus de génération des savoirs à partir de la question de l’intercompréhension entre les acteurs. Le cadre théorique mobilise l’approche des knowledge boundaries dans une perspective pragmatique. A partir d’une observation in situ de six mois, il devient possible de souligner les difficultés d’intercompréhension entre un designer et un architecte. Le rôle des artefacts visuels apparaît alors clairement dans la médiation mise en oeuvre par les acteurs eux-mêmes, à la fois contraints et portés par la situation.

Mots-clés :

- intercompréhension,

- artefacts,

- médiation,

- génération des connaissances,

- situation

Abstract

This paper is a contribution to Knowledge Management as it examines the process of knowledge generation with regards to the question of understanding between the actors. The theoretical framework uses the knowledge boundaries in a pragmatic approach. After a six-month in situ observation, it becomes possible to underline the difficulties of mutual understanding between a designer and an architect. The role of visual artifacts then appears clearly in the mediation implemented by the actors themselves who are both constrained and driven by the situation.

Keywords:

- understanding,

- artifact,

- mediation,

- knowledge generation,

- situation

Resumen

Este artículo es una contribución a la Gestión de Conocimientos, pues examina el proceso de generación de conocimientos en relación a la cuestión de la comprensión entre los actores. El marco teórico utiliza las fronteras del conocimiento desde una perspectiva pragmática. Después de seis meses de observación in situ, se hace posible de subrayar las dificultades del entendimiento mutuo entre un diseñador y un arquitecto. El papel de los artefactos visuales aparece entonces claramente en la mediación puesta en marcha por los propios actores, que son a la vez cohibidos y propulsados por la situación.

Palabras clave:

- comprensión,

- artefacto,

- mediación,

- generación de conocimientos,

- situación

Corps de l’article

La gestion des connaissances s’est abreuvée à plusieurs sources. Hatchuel, Le Masson et Weil (2002) citent le mouvement taylorien, l’émergence des laboratoires de recherche comme lieu de production de connaissances, la naissance de la science administrative et la théorie des systèmes et de l’information. L’évolution des environnements externes et l’introduction de l’ère informatique ont poussé les entreprises à trouver de nouveaux moyens pour s’adapter et répondre aux exigences qui s’imposaient (Barrand, 2009). Sont notamment concernées l’innovation et la recherche qui reposent d’abord sur les connaissances des acteurs qui les pratiquent (Le Masson, Weil & Hatchuel, 2006).

En entreprise, il existe plusieurs types de « connaissances » ou « savoirs ». En anglais, le mot knowledge rend compte des deux notions alors que la langue française les distingue : la connaissance, plus abstraite, représente les « notions acquises; ce qu’on l’on a appris d’un sujet », tandis que le savoir, plus pratique, désigne « l’ensemble des connaissances acquises par l’apprentissage ou l’expérience » (Larousse). Comme Déry (2013, p.7) qui souligne « l’indéfinie variété des significations que recouvre le concept de connaissance » nous utiliserons ici le terme générique de connaissance comme englobant cette variété de significations qui intègre la notion de savoir.

Depuis les années 1980, des recherches menées sur les entreprises innovantes et leur usage des savoirs ont montré l’hétérogénéité des connaissances utilisées (Amin et Cohendet, 2004) en rappelant que la réussite de la stratégie d’innovation d’une entreprise dépend de sa capacité à combiner connaissances individuelles et collectives (Argyris & Schön, 1978). Cette combinaison est particulièrement activée dans les équipes pluridisciplinaires qui travaillent en mode projet.

Le développement du travail en mode projet (Lièvre, Lecoutre & Traoré, 2006) et le souci d’améliorer les communications entraînent de profondes modifications dans la manière de concevoir les espaces de travail collectif (Chouki, 2014). D’une part la notion de projet a renforcé sa place en sciences de gestion depuis les années 1990 en tant que mode d’organisation et dispositif de rationalisation de l’action collective temporaire (Bréchet & Desreumaux, 1999). D’autre part l’open space (Labardin, 2012) est justifié comme un moyen d’améliorer la communication entre les salariés et les équipes. Ainsi les entreprises délaissent les bureaux individuels cloisonnés en optant pour des espaces de travail ouverts.

Dans le contexte relatif aux espaces de travail, les activités de conception sont caractérisées par un ensemble d’interactions où interviennent en particulier designers et architectes (Chouki, 2014). Si les deux métiers sont proches, ils méritent pourtant d’être distingués au regard de la formation dédiée. Le design procède d’un ancrage plus esthétique alors que l’architecture suppose des bases plus techniques. Selon le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), l’architecte « réalise la conception et l’étude du projet d’aménagement ou de construction d’un ouvrage selon l’environnement et la réglementation. Il établit la configuration d’un ouvrage ou d’un espace (esquisse, croquis,..) et définit les possibilités techniques appropriées. Il coordonne et suit les phases de réalisation des travaux… ». Le designer ou architecte d’intérieur « conçoit l’aménagement (décoration, second oeuvre,…) d’espaces de vie professionnels, culturels, privés, selon la règlementation et les contraintes techniques particulières… ». Dans le design d’espace, il s’agit d’aménager les lieux dans l’entreprise, notamment les espaces internes et externes tels que les sites industriels, les sites de production, les bureaux, les espaces communs commerciaux et d’exposition (Borja De Mozota, 2001). Nous considérerons ici que les notions d’architecte d’intérieur et de designer sont synonymes, pour n’utiliser que le terme de designer.

L’intercompréhension entre designer et architecte n’est pas évidente malgré la proximité des fonds linguistiques des deux métiers. De façon générale, même quand ils disposent d’un jargon professionnel ou scientifique commun, les acteurs concernés par un même projet peuvent rencontrer des obstacles en matière d’intercompréhension. La notion de knowledge boundaries mise en relief par Carlile (2002, 2004) mérite alors d’être mobilisée comme l’ont fait Pham et Antoine (2012) pour le secteur médical.

L’intercompréhension en situation de travail a été abordée par différentes disciplines (psychologie, sociologie, communication) (Degache, 2006). Elle constitue un mode de communication réciproque dans lequel chacun essaye de comprendre la langue de son interlocuteur et de se faire comprendre. Le processus permet d’enrichir ses connaissances dans la pratique orale et écrite des langues en vue d’être mieux compris par les autres (Perea, Degache & Pishva, 2008). Pourtant, l’intercompréhension « n’est pas la conséquence automatique d’une certaine proximité linguistique » (Blanchet, 2004, p. 34). De leur côté, les psychologues considèrent l’intercompréhension comme une variable importante dans les études sur les conversations et les interactions sociales. Brassac (2004) souligne le rapport entre intercompréhension et étude conversationnelle (Schegloff, 1988; Shotter, 1993). Pour Brassac, l’intercompréhension est un mécanisme central de la conversation : sa modélisation est un des enjeux des analystes du discours. Elle est envisagée comme l’ajustement de deux processus mentaux (A et B s’inter-comprennent si A comprend ce qu’a voulu dire B et réciproquement). L’intercompréhension peut aussi se concevoir comme un processus de co-construction mutuelle pendant laquelle la dynamique conversationnelle revêt un rôle crucial (Filliettaz & Bronckart, 2004).

Nous supposerons ici que le processus d’intercompréhension entre les acteurs se manifeste dans une activité commune, comme le montre Chouki (2014) qui s’appuie sur les sciences de la conception. Pour autant nous considérerons que cette intercompréhension reste problématique parce que chaque acteur, en situation, s’appuie sur les connaissances qui lui sont propres. Des savoirs différents deviennent facilement sources de difficultés lors d’un travail de groupe, même en cas de lexique commun. D’où notre question de recherche qui comporte deux volets : « Dans la mesure où il existe des difficultés en matière d’intercompréhension, comment les acteurs concernés contournent-ils les obstacles engendrés et de quelle façon les interactions mises en oeuvre contribuent-elles à générer des savoirs nouveaux en situation ? ».

Au plan théorique, nous aborderons l’approche dialogique de la génération des connaissances nouvelles (Tsoukas, 2009) ainsi que les différents types d’obstacles susceptibles de gêner l’intercompréhension pendant les interactions (Carlile, 2002). Au plan empirique, nous détaillerons un dispositif d’observation in situ, de nature ethnographique (Grosjean &Groleau, 2013), appliqué à une équipe projet sur une durée de six mois. Enfin, nous mettront en relief le rôle des artefacts visuels comme remède efficient aux difficultés d’intercompréhension au sein même de la situation où elles se manifestent pour aborder la notion de propension des choses (Jullien, 2003) en phase avec notre positionnement pragmatiste.

La génération des connaissances par le dialogue : développer l’intercompréhension

Déry (2013) souligne la difficulté à identifier les fondements théoriques de la gestion des connaissances tant la notion de connaissance est vaste. Pour autant il reste possible d’identifier deux ancrages épistémologiques majeurs : une épistémologie représentationniste et une épistémologie de la pratique (Lorino, 2007). Dans la première, la notion de connaissance est étroitement liée à celles d’information et de décision à visée rationnelle et explicite. Les connaissances sont considérées comme statiques et finalisées, explicitables et transférables, stockées en mémoire interne ou externe (Jaquier-Roux & Paraponaris, 2011). Gérer les connaissances consiste alors à les coder et les conserver dans des systèmes externes en vue d’une réutilisation ultérieure.

La seconde perspective est celle que nous adopterons pour étudier la génération des connaissances dans la pratique (c’est-à-dire pendant la résolution d’un problème précis dans une situation particulière) et dans l’action (concernant le travail des salariés dans leurs routines habituelles). En effet quand la génération des connaissances intègre les théories de l’activité, elle est intimement liée aux notions d’action ou de pratique. Ainsi Sandberg et Tsoukas soulignent (2011, p.338) : “Practice has a logic which is not that of the logician”.

Pour Engeström (1999) les connaissances sont liées à l’action et à l’activité collective. Elles sont considérées comme évolutives, distribuées dans l’organisation et ancrées dans les pratiques (Nicolini, Gherardi & Yanow, 2003). De plus la création des savoirs se manifeste à tous les niveaux d’une entreprise sur un registre volontiers informel. En particulier « la production et la diffusion de la connaissance apparaissent ainsi davantage encastrées dans des contextes et dans des structures informelles, de sorte que l’un des rôles majeurs de l’entreprise est de rendre cohérentes les interactions entre les différentes communautés qui la composent » (Cohendet & Gaffard, 2012, p.12).

Nombre d’auteurs (dont Engeström, 1999; Cook & Brown, 1999; Tsoukas, 2009) qui récusent l’épistémologie représentationniste, considèrent, au-delà de leurs différences respectives, que les connaissances sont générées dans la pratique. En particulier Tsoukas (2009) mobilise une approche dialogique de la génération des connaissances qui sera présentée en premier lieu. Mais cette génération de connaissance s’accompagne de problèmes d’intercompréhension au sein des activités. C’est pourquoi nous mobiliserons en deuxième lieu les knowledge boundaries avec Carlile (2002) pour souligner in fine notre positionnement pragmatiste, à l’écart des épistémologies représentationnistes.

L’approche dialogique de la génération des connaissances de Tsoukas

Tsoukas (2009) propose une théorie de création des connaissances nouvelles dans l’organisation par le dialogue et les échanges entre les individus. Tsoukas (2003) critique le modèle de Nonaka et Takeuchi (1995) pour qui les connaissances sont générées par la simple conversion des différents types de connaissances : explicites et tacites (tacites/tacites; tacites/explicites; explicites/explicites; explicites/tacites). Pour Tsoukas, les connaissances ne peuvent être ni traduites, ni converties, mais elles peuvent être mobilisées et utilisées dans les contextes des acteurs. De nouvelles connaissances sont générées lorsque les habiletés des acteurs sont utilisées d’une nouvelle façon et dans l’interaction sociale.

D’autres auteurs (Engeström, 1999; Cook & Brown, 1999) avaient certes mis en évidence l’importance de l’interaction conversationnelle dans les théories de création des connaissances, mais en omettant de spécifier le processus même par lequel ces connaissances étaient créées. En revanche, Tsoukas (2009) a focalisé son travail sur l’importance des interactions conversationnelles qui favorisent des réactions réciproques et constructives entre acteurs. En particulier il considère que les nouvelles connaissances sont générées à travers l’émergence de nouvelles distinctions, sous forme de bonnes pratiques qui apparaissent dans les dialogues productifs. Les interlocuteurs sont alors capables de prendre une distance vis-à-vis de leurs façons usuelles et non réfléchies d’effectuer leurs tâches. Cette distance leur permet de revisiter une situation par combinaison conceptuelle (conceptual combinaison), expansion (expansion), et/ou recadrage (reframing) (Tsoukas, 2009).

En situation de dialogue, la génération de connaissances nouvelles provient de la capacité des individus à faire de nouvelles distinctions concernant une tâche actuelle. Elles peuvent être développées dans la mesure où les intervenants éprouvent leurs situations en termes de distinctions déjà constituées qui se prêtent à une nouvelle articulation dans des dialogues productifs avec quatre propriétés : “collaborative emergence (i.e., the construction of an interactional frame turn by turn), constrained novelty (i.e., contributions maintain coherence with the emergent frame yet change it at the same time), incremental emergence (i.e., at each turn the emergent frame is modified incrementally), and indexical creativity (i.e., participants attempt to index one another in new ways)” (Tsoukas, 2009, p. 949). Le dialogue devient productif via un engagement relationnel des acteurs qui assument une responsabilité réelle dans les tâches qui leur sont communes et dans les relations où ils sont impliqués.

Knowledge boundaries : trois frontières possibles

Carlile (2002) distingue trois registres de dialogue et de coopération : la syntaxe, où il est question de formats et de terminologies; la sémantique qui relève du sens et de l’apprentissage mutuel; et la pragmatique qui concerne l’évolution des savoirs, des pratiques et des croyances. Trois types de frontières en résultent :

Syntaxique : la difficulté réside dans la terminologie. “A syntactical approach is based on the existence of a shared and sufficient syntax at a given boundary. A sufficient syntax is efficient because differences and dependencies have been specified and agreed to in advance” (Carlile, 2002, p.453). Chaque communauté professionnelle dispose d’une somme de connaissances qui lui est propre. Pour contourner les difficultés de décodage, les acteurs issus de communautés différentes doivent produire un répertoire commun.

Sémantique, en lien la construction du sens. « A semantic approach recognizes that differences exist or emerge overtime, so individuals have different interpretations of a word or an event. In this way, the semantic approach recognizes that there are always differences in kind and the emergence of novelty on one or both sides of the boundary is a natural outcome in settings where innovation is required” (Carlile, 2002, p.453). Les acteurs doivent s’adapter à des situations nouvelles. Les connaissances sont mobilisées dans des contextes différents. Elles sont très difficilement codifiables. Les acteurs doivent faire un effort de traduction.

Pragmatique : “A pragmatic approach recognizes that differences in knowledge are not always adequately specified as differences in degree or interpretation, but that knowledge is localized, embedded, and invested in practice. This pragmatic framing of knowledge highlights the negative consequences that can arise given the differences and dependencies at a boundary” (Carlile, 2002, p.453). Sur ce registre, les connaissances sont liées aux acquis, compétences et expériences des individus. Les interactions entre acteurs pluridisciplinaires aboutissent à la génération de connaissances nouvelles avec des tensions qui émergent « dans la mesure où le langage est performatif, pour la pragmatique de John Austin » (Pham, Wannenmacher, Holford & Antoine, 2013, p. 4). Pour éviter les tensions, les acteurs peuvent engager des processus de transformation en vue de produire un nouvel objet de l’activité, autour duquel ils travaillent. C’est ce qu’exprime la notion d’artefact avec les d’objets-frontières et les objets intermédiaires.

Les objets intermédiaires sont employés pour médiatiser les interactions entre les acteurs via deux processus : la représentation et la traduction. La représentation matérialise les intentions, les connaissances et les habitudes de travail de l’acteur concepteur. La traduction implique un glissement parfois involontaire, c’est-à-dire un écart entre l’objet et la représentation conçue (Vinck, 2009). Les objets intermédiaires interviennent « dans une gamme étendue de registres d’action : facilitation, induction, rapprochement, empêchement, dissuasion ». De plus ils « participent à la construction de compromis et de savoirs partagés entre les acteurs. Ils contribuent à déplacer les points de vue des acteurs » (Vinck, 2009, p.59).

La notion d’objet-frontière est explorée par Vinck (2009) en contrepoint de celle d’objet intermédiaire. « Elle en ressort investie d’une charge théorique plus forte, où l’objet qui « fait lien » véhicule des infrastructures et des modèles de connaissance » (Trompette & Vinck, 2009, p.6). Les objets-frontières sont conçus pour traverser les différences. Ces artefacts ne servent pas uniquement à manifester les connaissances propres aux acteurs, mais aussi à médiatiser les relations entre les individus. La notion d’objet-frontière « est utilisée pour décrire comment les acteurs maintiennent leurs différences et leur coopération » (Trompette & Vinck, 2009, p.9).

Un positionnement pragmatiste

L’articulation des deux modèles théoriques (Tsoukas, 2009 et Carlile, 2002) mobilise un registre pragmatiste de la connaissance dans la lignée des travaux fondateurs de Peirce et de James (Carlile, 2002), mais aussi de Dewey et de Rorty (Sandberg & Tsoukas, 2011). Le pragmatisme constitue un courant proprement états-unien (Bonny, 2004) dont Rorty est devenu un auteur de référence avec Consequences of Pragmatism (1982). Rorty (1979, p.171) explique : “we see knowledge as a matter of conversation and of social practice, rather than as an attempt to mirror nature”. L’épistémologie rortyenne permet à Sandberg et Tsoukas (2011) de souligner l’écart dommageable entre théorie et pratique en faveur d’une rationalité pratique. De plus elle apporte une pierre à la transdisciplinarité des sciences humaines dont la gestion a particulièrement besoin (Shrivastava, Ivanaj & Persson, 2013).

Un positionnement pragmatiste accepte des vérités construites (James, 1907) en invitant à redéfinir les connaissances dans des processus d’enquête. Pour Dewey (1916) les connaissances sont à la fois généralisantes et particularisantes. Aucun résultat n’est universellement interprétable car les pragmatistes proposent plusieurs interprétations valables qui aboutissent à plusieurs points de vue (Minnich, 2005). Les chercheurs doivent donc découvrir les détails obtenus lors des interactions avec les environnements. De plus ces détails doivent être considérés dans leurs contextes.

Les connaissances sont employées pour résoudre des problèmes et améliorer la qualité de vie d’une communauté (Dewey, 1938). Les pragmatistes considèrent que les expériences sont des processus de construction des sens qui dépendent des objets et de leur usage en lien avec le contexte des interactions et des échanges (Blosch, 2001). Mais Tsoukas (2009) précise qu’il est difficile d’être dans l’action en étant conscient de tous les savoirs utilisés dans le cadre de cette action. Cette prise de conscience se fait lorsqu’un blocage surgit à cause de l’existence des connaissances mobilisées pendant les discussions.

Il existe plusieurs univers langagiers quand plusieurs catégories d’acteurs échangent. Cette diversité participe à la manifestation des blocages théorisés par Carlile (2002) avec les knowledge boundaries et les obstacles associés en matière d’intercompréhension (Pham et al. 2013). Le problème des boundaries se manifeste particulièrement pendant une activité réalisée par une équipe multidisciplinaire. Les barrières sont immédiates et permanentes (même si l’activité ne contient aucune nouveauté), sans pour autant être infranchissables.

Collecte et analyse des données

Pour étudier la génération des connaissances associées aux difficultés d’intercompréhension entre acteurs, nous avons observé une équipe projet d’aménagement des bureaux dans une PME parisienne. Trois étapes rythment cette partie empirique : la présentation du dispositif d’observation, l’identification des outils médiateurs dans les interactions et le positionnement concret des modalités d’intercompréhension en situation.

Un dispositif ethnographique

Le dispositif se caractérise par la présence quasi permanente d’un chercheur durant 6 mois dans le déroulement des activités d’une PME spécialisée dans le conseil et l’aménagement des espaces de travail. Cette PME est chargée d’analyser les besoins des organisations clientes afin de leur proposer des espaces de travail adéquats.

Pour respecter la notion de knowing (Amin & Cohendet, 2004), il convient d’observer clairement les acteurs en train d’exercer leurs activités dans un contexte réel, comme ont pu le faire Brassac et Grégori (2003) en psychologie du travail pour des activités de conception collaborative parmi des ingénieurs. C’est également vrai pour les sciences de gestion quand la recherche intervention devient un cadre générique pour la discipline (David, 2002).

Nos propres observations ont été faites in situ, et non depuis un laboratoire, en associant postures participante et non participante, en fonction des situations et de la sensibilité des acteurs. « Cette participation observante permet au chercheur de développer une certaine intériorité tant par rapport au groupe qu’à ses activités. Cette intériorité est indispensable pour approcher les processus collectifs de prise de décision, de réflexion stratégique, de management de projet » (Lièvre & Rix-Lièvre, 2013, p.48).

La plongée personnelle du chercheur au coeur des événements permet de saisir les contrastes culturels dans une logique ethnographique (Geertz, 1973). L’ethnographie organisationnelle permet d’explorer au quotidien les pratiques des acteurs ainsi que les organisations en interne comme le recommandent Grosjean & Groleau (2013) pour comprendre les pratiques effectives au sein d’une organisation. L’approche ethnographique suppose une attention aux pratiques, aux collectifs, mais aussi aux objets produits et mobilisés tels que des documents internes, des rapports d’activités, des carnets de terrain et autres (Grosjean, 2011).

L’équipe projet observée ici est composée d’un architecte, chef de projet, et d’un designer. Sa nature est multidisciplinaire d’autant plus que, au-delà de l’architecte et du designer, il y a d’autres personnes, issues de différents métiers qui participent à toutes les étapes du projet. Pour autant, nous nous intéressons ici aux interactions entre l’architecte et le designer au coeur de l’équipe. Le premier est diplômé d’une école nationale d’architecture. Le second a étudié dans une école française de design. Cette équipe est peu hétérogène (Proulx, 1999). Son rôle consiste à transformer des plans en deux dimensions (2D) en modélisations à trois dimensions (3D) pour améliorer la discussion avec les entreprises clientes et faciliter la prise de décision dans le cadre d’un projet.

La collecte des données est effectuée grâce à une caméra braquée sur le bureau du designer. La camera doit capturer les activités pertinentes en situation et en interaction. L’équipement d’enregistrement permet d’appréhender les conduites physiques et verbales (visages, corps, gestes), et ordinateurs, documents, plans… (Heath et Hindmarsh, 2002).

Cette méthode basée sur les enregistrements vidéo a pour but de saisir ce qui se passe dans l’organisation. Il s’agit en particulier d’essayer de connaître les préoccupations des acteurs ainsi que l’évolution de l’accomplissement ordonné des activités de conception qu’ils réalisent avec les échanges qui surgissent (Licoppe, Cudicio & Proulx, 2013). L’utilisation de technologie vidéo améliore le travail sur le terrain (Smets, Burke, Jarzabkowski & Spee, 2014). Il devient possible de capturer des mouvements rapides, de saisir les interactions spatiales et physiques dans les moindres détails en associant au besoin des observateurs non-participants à partir d’enregistrements fidèles (LeBaron, 2008).

Les séances de travail de l’équipe projet ont été enregistrées et retranscrites. Les vidéos collectées visent à mieux savoir comment les artefacts sont conçus et utilisés par les acteurs. Elles permettent également de repérer les étapes intermédiaires suivies par les concepteurs ainsi que les outils employés (Paroutis, Franco & Papadopoulos, 2015).

Les outils médiateurs de l’interaction

La modélisation en trois dimensions est principalement réalisée par un designer qui possède la compétence spécifique nécessaire. Le logiciel de modélisation en 3D SketchUp est utilisé ici pour effectuer la transformation en trois dimensions. A ce stade, les interactions entre l’architecte et le designer mobilisent plusieurs types de documents visuels. Les deux acteurs commencent par produire des croquis illustrant plus ou moins la forme ou l’élément à transformer. Les documents servent de supports aux échanges. Dans ces réunions de travail d’autres membres issus d’autres équipes projets peuvent intervenir.

La littérature montre que les artefacts visuels jouent un rôle considérable dans la médiatisation des interactions entre les acteurs. Dans le cas analysé, ils sont au coeur des discussion entre le designer et l’architecte. Ces discussions se déroulent d’abord autour d’un dessin manuel, puis autour d’une version principale de l’artefact (format SketchUp) et d’un dessin sur une page blanche de recherche qui est une application particulière de Sketchup. Cette page sera ensuite reprise dans la version principale qui servira à communiquer avec les clients. Par contre, les autres dessins manuels sont utilisés pendant les échanges en interne, entre les membres de l’équipe projet. Ils peuvent aussi servir comme traces ou brouillons. Deux exemples d’artefacts conçus et utilisés pour médiatiser les interactions sont reproduits.

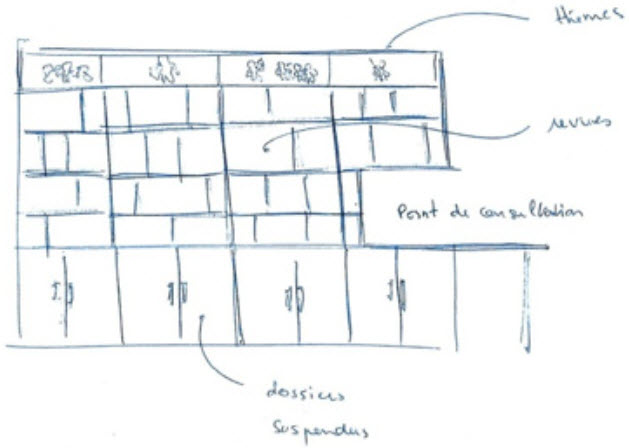

Les deux images illustrent l’évolution d’un artefact visuel co-construit par les acteurs. Cet artefact représente un meuble de rangement en passant d’une version manuelle (Figure 1) à une version Sketchup (Figure 2). L’obtention de la version finale nécessitera de nombreux échanges entre l’architecte et le designer. Dans la version manuelle, on note des traces d’interactions qui se déroulaient avant le passage en version numérique. Cette tâche manuelle est indispensable pour faciliter la conception assistée par ordinateur. Les schémas montrent que l’artefact ne sert pas uniquement comme objet de conception, mais qu’il constitue aussi un outil d’échange entre les concepteurs en illustrant le rôle médiateur des artefacts visuels.

La question de l’intercompréhension en situation

Lors de la transformation de deux en trois dimensions, l’architecte et le designer mobilisent leurs connaissances propres qui sont susceptibles de provoquer des tensions. Pour autant, la confrontation entre des idées concurrentes peut entraîner l’émergence d’étincelles impromptues nécessaires pour initier une innovation au sein d’une organisation (Brown & Duguid, 1991).

L’équipe projet observée échange autour d’un artefact visuel, généralement en format manuel (en deux ou en trois dimensions) ou en format à deux dimensions (produit avec AutoCAD qui est un logiciel de conception). L’artefact à deux dimensions est réalisé par l’architecte. Il s’agit d’un document initial qui, dans sa version de départ, représente l’espace à transformer de l’entreprise cliente. L’artefact initial s’enrichit à travers les multiples interactions entre l’architecte et le designer. La version principale du sketchup progresse et d’autres documents visuels sont conçus (format feuilles de papier ou recherches sur sketchup). Ces documents sont considérés à la fois comme support et contenu de connaissances. Au fil du temps, la version sketchup de l’artefact se parachève.

FIGURE 1

Meuble en version manuelle

FIGURE 2

Meuble en version sketchup

Pour rendre compte des interactions entre l’architecte (A) et le designer (D), nous utilisons les enregistrements audiovisuels et leurs retranscriptions. Il s’agit de mettre en relief le processus d’intercompréhension à partir des interactions durant les séances de travail dans le but de détecter les situations d’intercompréhension au moment même de l’activité.

Les quatre extraits présentés concernent l’activité de conception d’un étage de travail pour une entreprise cliente. Cet étage est destiné à accueillir des réunions avec des partenaires externes. Il comporte des salles de réunions, une cafétéria, des halls, et des étagères dans le couloir. Le premier extrait concerne la mise en place d’une « horloge » dans le couloir. Dans l’extrait 2, les deux acteurs essayent de concevoir des « vitrages » autour d’un artefact principal (en format sketchup). Enfin les extraits 3 et 4 concernent la conception de deux éléments (une « rondelle » et une « étagère ») à mettre en place dans le couloir.

Extrait 1 : l’horloge

D |

clique sur les propriétés du sketchup pour choisir un modèle d’horloge à coller sur un mur du couloir |

A |

montre un modèle avec le doigt sur l’écran |

A: |

ça c’est bien ! ! ! |

D |

sélectionne le modèle montré par A et essaye de l’ajuster et de modifier ses caractéristiques (couleur/taille) |

A |

fait signe de la tête qu’il est d’accord |

D |

déplace le modèle de l’horloge vers la version principale et le colle sur le mur. Il l’agrandit pour savoir s’il est bon ou pas |

D |

colle plusieurs horloges sur le mur et demande, en montrant avec ses doigts, l’avis de A sur leurs emplacements |

A: |

C’est joli, mais techniquement… tu peux supprimer celle-ci |

D |

essaye de la supprimer…Je ne comprends pas |

A: |

si j’étais à ta place, je ne mettrais pas là, je mets là et là… il y aura des difficultés de réalisation |

A: |

veut dire qu’il vaut mieux placer les horloges sur tout le mur et non uniquement au milieu Avec les deux doigts, D montre qu’il peut mettre deux horloges au bout gauche et deux autres au bout droit, puis il essaye d’expliquer en dessinant sur la page sketchup |

A: |

ok fais un entourage blanc stp |

D |

retravaille sur les horloges en ajoutant l’entourage blanc et en faisant des modifications esthétiques en se concentrant sur le technique |

A: |

oui oui … c’est parfait ça ». |

Ce premier extrait concerne la mise en place des horloges sur un mur pour décorer le hall. Il s’agit aussi, selon la demande du client, de mettre le personnel dans une ambiance de travail. Les deux acteurs utilisent le logiciel Sketchup qui comporte plusieurs modèles de la banque d’images 3D. A l’aide de cet outil, le designer peut transformer de simples formes en structures imaginaires et extraordinaires.

Il s’avère que la localisation des horloges sur le mur pose plusieurs soucis, quant à leur taille surtout. Rappelons que ces horloges sont juste décoratives. Avec le sketchup, le designer propose plusieurs modèles complexes et multiples qui ne seront pas facilement réalisables ensuite. L’architecte qui prend en charge le déroulement du projet dans toutes ses phases souligne les difficultés techniques en matière de réalisation. Pour le designer, il est possible de mettre plusieurs petites horloges sur le mur afin de rendre l’espace du hall plus esthétique, mais pour l’architecte il faut en limiter le nombre en raison du manque d’espace. En fait, le principal souci est d’ordre technique. Le désaccord entre les deux acteurs porte sur le nombre et l’emplacement des horloges sur le mur. Le designer souhaite rendre le lieu attirant; l’architecte veille à la compatibilité entre le plan et la construction réelle des horloges.

L’aspect esthétique qui caractérise le design et le côté technique propre à l’architecte font véritablement surface pendant la conception de l’élément « horloge ». Le designer essaye de concevoir à l’aide des spécificités du design qui lui sont propres; l’architecte s’oppose en rappelant la faisabilité technique sur le plan concret. Pour améliorer l’intercompréhension, les acteurs ne se limitent pas au verbal, mais ils dessinent ensemble sur les principaux plans (version sketchup). Cette co-construction de l’artefact principal permet de révéler le problème d’intercompréhension pour le dépasser et générer un accord sur les modalités de conception. A ce stade, les deux acteurs ont utilisé uniquement la version principale. Ils n’ont pas eu besoin de faire appel à d’autres modes (comme le dessin manuel par exemple).

Extrait 2 : les vitrages

D |

cherche dans les propriétés du sketchup et choisit une catégorie de vitrage |

A |

fait signe de la tête qu’il est d’accord |

D |

continue à manipuler, à l’aide d’une souris, le vitrage choisi en essayant de faire des ajustements. |

D |

déplace les deux vitrages dans la version principale du sketchup. La version principale représente l’artefact proprement dit et les pages blanches du sketchup (de recherche) qui peuvent s’ouvrir. Ce sont des roughs (des brouillons) |

A: |

je pense là si on peut mettre le plus grand les deux vitrages sur le mur de la salle de réunion |

D |

pense que cela ne sera pas possible et continue à travailler avec la souris en mettant en place les deux vitrages qui figurent en couleur grise |

A: |

Oups ah oui…mais non c’est quoi ça ? |

D |

reprend le travail, effectue des modifications et ajuste les deux vitrages sur le mur de la salle de réunion. Il dessine sur la version principale de sketchup pour expliquer à A. |

A |

oui oui … et montre avec le doigt sur l’écran un autre point où il est possible de mettre un troisième vitrage qui sera placé sur un autre mur. |

L’étage concerné comporte un ensemble de salles de réu-nion destinées au personnel pour recevoir des invités. Les salles doivent être séparées par des cloisons vitrées qui pour l’architecte, nécessitent un double vitrage. Pendant la transformation en 3D, le designer prend un modèle dans la banque d’images de Sketchup et commence à créer des vitrages avec une visée esthétique.

L’activité de conception passe par plusieurs étapes intermédiaires. Le souci pour l’architecte, pendant que le designer continue à dessiner ses modèles, est de savoir si l’emplacement des vitrages permettra leur installation avec une isolation suffisante. Afin de répondre à la demande de l’entreprise cliente, l’architecte souhaite un nombre suffisant de vitrages qui soient techniquement adéquats au moment de leur mise en place. En revanche, le designer se heurte à la dimension concrète quand il se retrouve face à la difficulté d’installer un 3ème vitrage dans chaque salle. L'architecte l’aide alors pour placer cette troisième cloison.

Dans cet extrait, le designer et l’architecte mobilisent deux manières différentes de concevoir un vitrage. Pour le designer, un vitrage constitue un outil transparent qui doit être fin et harmonieux. Par contre, pour l’architecte, le vitrage doit cloisonner les salles et permettre la confidentialité. La divergence apparaît quand le designer ne saisit pas les besoins exprimés par l’architecte. Le designer essaie à l’aide de la version principale de sketchup d’expliquer son point de vue. D’une part l’architecte confirme qu’il a compris ce que veut dire le designer, d’autre part il lui demande d’ajouter un élément. A l’issue de la discussion, l’architecte et le designer se sont mutuellement compris. A ce stade, les deux acteurs continuent à utiliser la version principale du logiciel pour réduire les difficultés d’intercompréhension.

Extrait 3 : la rondelle

Un peu étonné, D n’a pas compris exactement la forme demandée par A. Il va vers une autre page blanche du sketchup

A: |

oui mais j’ai toujours du mal à comprendre ça |

D |

poursuit la conception de la rondelle en expliquant à A ce qu’il pense de la forme conçue. Selon lui, il s’agit de la forme la plus adéquate à mettre dans cet emplacement |

A: |

d’accord… d’accord Mais, A n’a pas l’air totalement convaincu et commence à dessiner manuellement la forme en demandant à D s’il peut le faire de la façon qu’il lui suggère. |

D |

regarde l’artefact conçu manuellement et revient à la page blanche de recherche du sketchup pour y opérer les modifications suggérées par A |

A: |

ah d’accord |

D |

déplace avec sa souris la rondelle sur l’artefact principal du sktechup |

A: |

c’est bon… ok ok très bien ! |

Tout au long de cette séance, le mot « rondelle » employé par l’architecte désigne un élément technique pour assurer l’éclairage (avec des spots lumineux) et contenir les différents câbles, tout en devant décorer l’entrée pour la rendre plus attirante. Pour l’architecte, la rondelle doit absolument être en forme de roue afin de faciliter le support des câbles qui ne doivent pas être pliés. Pour le designer, la rondelle peut avoir une forme ovale, plus élégante. Cette situation traduit encore un désaccord entre les deux acteurs. L’un privilégie les dimensions technique et ergonomique en faveur de l’usage, et l’autre envisage d’abord la dimension esthétique.

Extrait 4 : l’étagère

A |

demande à D de concevoir une étagère dans cet angle en lui montrant avec la main la forme qui peut être adéquate |

D |

n’a pas bien compris la demande de A, il prend un crayon et un papier pour commencer à dessiner la forme qu’il a comprise |

A |

lui-même n’a pas compris le dessin de D qui lui parait ambigu |

A: |

va sur sketchup 3D |

D |

reprend sa souris et propose plusieurs propriétés de sketchup |

D: |

quoi ? |

A: |

c’est ce que je t’ai montré tout à l’heure On constate sur le visage de A des signes d’incompréhension |

D |

sélectionne un élément de sketchup puis il regarde A |

A: |

oui c’est ça |

A |

montre avec le doigt et approuve de la tête |

Dans cet extrait, il s’agit de concevoir une étagère qui doit permettre de ranger les fournitures utilisées par les équipes pendant les réunions. L’ambigüité se manifeste quant à la forme de l’étagère et à son emplacement dans le couloir. L’architecte propose une étagère simple et accessible positionnée juste à l’entrée du couloir. Selon lui, elle doit être visible pour être facilement repérable et utilisable par le personnel dans le rangement de leurs affaires et fournitures. Alors que l’architecte opte pour un élément qui ne bloque pas le couloir et qui soit simple à identifier, le designer vise un élément espacé et artistique à l’entrée de l’étage. Les contraintes techniques et ergonomiques font clairement surface.

Les situations 3 et 4 montrent que les deux acteurs clés n’ont pas la même vision de la « rondelle » et de « l’étagère ». Cette frontière quant à leurs pratiques se révèle déstabilisante pour eux deux qui n’ont pas les mêmes logiques de conception. A l’issue des interactions, chacun se trouve incapable de s’exprimer oralement à propos des éléments à concevoir. Cela renvoie au caractère clairement distribué et situé des connaissances (Brassac, 2001, 2004) :distribué parce que les connaissances sont partagées entre les acteurs; situé au regard de leur ancrage physique de type artefactuel.

Discussion : des acteurs et des artefacts en situation

L’analyse des observations de terrain est ancrée dans une épistémologie de la pratique : les connaissances sont mobilisées et créées pendant l’action (Amin & Cohendet, 2004). Elles s’enrichissent et évoluent. La discussion est conduite en deux temps. Il apparait d’abord que les processus d’interaction et d’échange entre l’architecte et le designer constituent effectivement une source de génération de connaissances nouvelles (Cook & Brown, 1999; Tsoukas, 2009). De plus, dans une perspective interdisciplinaire, la génération de connaissances mobilise un entre-deux (Sibony, 2003) en situation qu’il est possible de relier à la propension des choses (Jullien, 2003) pour éviter la coupure entre pratique et théorie.

Des acteurs et des artefacts

Dans chacune des 4 situations, les deux acteurs constatent les barrières qui limitent, voire empêchent les interactions verbales. Ils mettent en oeuvre une technique pour réduire les difficultés (dessiner sur un papier, avec un crayon, sur la version principale de sketchup ou sur une page blanche de Sketchup). L’utilisation des artefacts manuels ou numériques apparaît comme une méthode efficiente pour faciliter la collaboration. Les artefacts produits lors des échanges signent l’insuffisance du mode d’interaction de type verbal au profit d’un mode d’interaction apte à générer et mobiliser des artefacts visuels en situation. La qualité de l’intercompréhension entre les deux acteurs s’améliore alors. Ces derniers réussissent à se mettre d’accord sur la façon de concevoir les éléments intérieurs d’un espace de travail à partir des connaissances relatives à leurs domaines respectifs : design versus architecture.

La difficulté d’intercompréhension soulève la question des frontières de Carlile (2002), syntaxique, sémantique ou pragmatique. Dans la mesure où architectes et designers sont issus de métiers peu hétérogènes, nous n’avons pas relevé de difficultés notables d’ordre sémantique ou syntaxique. Les difficultés rencontrées sont d’abord d’ordre pragmatique; elles sont liées aux savoirs, vécus et expériences des individus en évolution et en situation.

Des objets intermédiaires sont employés pour dépasser les barrières engendrées, dans le cas des projets impliquant plusieurs catégories d’acteurs selon Proulx (1999). Dans l’activité concernée ici les interactions bénéficient d’un processus de médiatisation par l’artefact principal (version sketchup) et par d’autres documents visuels, en support papier, et sur des pages blanches de recherche sur sketchup. Les documents facilitent les interactions et améliorent le niveau d’intercompréhension. Les objets intermédiaires, conçus pour réduire les difficultés d’intercompréhension, permettent effectivement de mutualiser et partager des connaissances. Ils contribuent au processus de génération des connaissances nouvelles dans la perspective générale selon laquelle la mise en oeuvre des connaissances repose sur l’existence d’un langage et de représentations communs (Cohendet & Gaffard, 2012).

En acceptant une épistémologie de la pratique (Lorino, 2007), nos travaux montrent que les obstacles à l’intercompréhension sont dus aux expériences et aux savoir-faire différents des acteurs dans la mesure où ils se révèlent nécessaires à un travail collaboratif (Doak, 2008). Pour autant, la dimension émotionnelle, inhérente à toute relation interpersonnelle, ne doit pas être ignorée (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Les individus peuvent appartenir à une même équipe, occuper un même poste, être inscrits dans le même type de situation sans pour autant avoir les mêmes réactions émotionnelles et comportementales.

De l’entre-deux à la propension des choses

A la lueur d’un recul interdisciplinaire, nos travaux s’inscrivent dans une démarche générique d’entre-deux. En effet l’opérateur « entre-deux » (Sibony, 2003) constitue un marquage sémantique et dialogique. Au plan sémantique, le terme « entre-deux » véhicule une dynamique paradoxale : « L’entre-deux est une forme de coupure lien entre deux termes, à ceci près que l’espace de la coupure et celui du lien est plus vaste qu’on ne croit » (Sibony, 2003, p.11). L’opérateur d’entre-deux opère sur un double registre, technique en tant qu’interface et dialogique en tant que relation.

En résonnance aux frontières de Carlile (2002) « l’effet d’entre-deux ou plutôt l’opérateur qui s’ensuit entre l’un et l’autre terme » (Sibony, 2003, p.7) permet de dépasser le concept de différence devenu insuffisant pour rendre compte des malaises subjectifs et des difficultés objectives qui entravent l’intercompréhension au travail, y compris dans l’approche dialogique mobilisée par Tsoukas (2009). L’entre-deux concerne l’articulation à l’autre « que cet autre soit autre temps – question de mémoire, autre lieu – question de place, ou encore autres personnes – question de lien » (Sibony, 2003, p.15-16). L’opérateur d’entre-deux fait émerger des distinctions contingentes dans et par le dialogue sans pour autant révéler des différences de nature (au sens ontologique) qui renverraient à une essence ou une vérité fondamentales qui ont été rejetées par l’épistémologie rortyenne (Rorty, 1979).

Il devient alors possible d’effectuer un lien conceptuel avec la propension des choses (Jullien, 2003) issue de la pensée chinoise traditionnelle. La propension des choses permet de reconnaitre le dynamisme au travers même de la disposition, en particulier dans une perspective stratégique (Shrivastava, Persson, 2014). Si une situation renvoie à une disposition des choses à tendance stable, elle est aussi naturellement évolutive et potentiellement porteuse. Elle comporte des aspects statiques et dynamiques. En fait la dichotomie entre statique et dynamique est abstraite (Jullien, 2003, p. 9) : « elle n’est qu’une facilité de l’esprit, un moyen temporaire […] de se représenter la réalité ». Parce qu’elle n’a pas séparé théorie et pratique, la pensée chinoise ne perçoit pas cette dichotomie que le pragmatisme occidental tente de circonscrire. Quand le réel constitue un dispositif sur lequel on peut et doit prendre appui, il devient possible de le faire oeuvrer et d’exploiter la propension qui en découle. C’est ce que font l’architecte et le designer à partir des outils dont ils disposent et qu’ils mobilisent, limités qu’ils sont par les interactions verbales insuffisantes pour se comprendre. Ils travaillent alors en intelligence de situation, cette situation qui, à la fois, les contraint et les porte.

Conclusion

Grâce à une démarche ethnographique (Grosjean & Groleau, 2013) de six mois basée sur un dispositif d’observation ri- goureux par enregistrement vidéo, nous avons mobilisé les informations nécessaires à une recherche en management (David, 2002). Il est possible de répondre par l’affirmative à la question posée dans le titre de cet article : la médiation par les artefacts visuels constitue une source de génération de connaissances nouvelles. De plus cette médiation répond à des difficultés d’intercompréhension entre les acteurs.

La conception d’artefacts en trois dimensions permet de résoudre les difficultés d’intercompréhension au cours des interactions. Ces difficultés sont d’ordre pragmatique plutôt que syntaxique ou sémantique (Carlile, 2002) quand les acteurs travaillent ensemble et quotidiennement sur les projets, en recourant à une terminologie similaire. Si notre recherche illustre la pertinence spécifique du concept de frontière pragmatique, une limite tient à l’impossibilité de valider complètement le modèle de Carlile (2002). Notre démarche gagnera à être reprise dans l’étude d’autres cas, impliquant un plus grand nombre d’acteurs de différents métiers.

Par ailleurs cette recherche confirme que les connaissances utilisées et générées dans les activités sont distribuées, situées et évolutives : elles se partagent entre les acteurs et leurs caractéristiques psychologiques mais sans être réductibles à ces caractéristiques. En conséquence, il est nécessaire de sensibiliser les managers à la production et à l’utilisation des « choses » que sont les artefacts visuels pour améliorer le niveau d’intercompréhension. Ce faisant ils pourront déve-lopper une intelligence de situation dans leur espace de travail. Au cours de l’action, les connaissances se produisent et se développent dans une logique de créativité/génération versus fécondation qui résonne à la propension des choses (Jullien, 2003) naturelle à la pensée chinoise. Alors qu’elles tendent à s’opposer dans la pensée européenne, les notions de dispositif stable et de propension dynamique s’accordent naturellement dans la pensée chinoise.

Les préconisations managériales qu’il est possible de proposer sont de deux ordres. En premier lieu, nous invitons les managers à développer l’organisation matérielle du travail, à mettre en place des espaces ouverts qui regroupent plusieurs catégories d’acteurs en permettant des situations relationnelles créatives où les interactions sont dynamiques et porteuses. Ainsi, si les espaces physiques ou virtuels méritent d’être orientés vers la génération des connaissances, ils méritent en sus d’être investis en leur sein même. Il s’agit de favoriser des espaces de travail ouverts au sens de « porteurs » comme on le dit d’un marché (et non d’un entrepreneur ainsi que le précise Jullien, 2005, p.19).

En second lieu, nous exhortons les managers à créer des climats sociaux favorables qui libèrent les échanges et les discussions autour des artefacts (Antoine & Koehl, 2010) de façon à favoriser des dialogues productifs et féconds. L’ambiance au travail intervient dans la propension des choses tant techniques qu’humaines. A l’heure de la montée avérée des risques psychosociaux, cet aspect mérite d’être considéré dans des travaux de recherche interdisciplinaires combinant altérité et efficacité (Jullien, 2012; 2005).

Parties annexes

Notes biographiques

Mourad CHOUKI est Docteur ès Sciences de Gestion et membre associé du Laboratoire CEREFIGE (Université de Lorraine, France). Ses thématiques de recherche portent sur la génération des connaissances, la conception des artefacts visuels, la médiation et les interactions au sein des équipes de travail.

Sybille Persson est professeur à ICN Business School Nancy-Metz au sein du département Ressources humaines et comportement organisationnel et dirige l’Ecole du coaching ICN en formation continue. Habilitée à diriger des recherches et membre titulaire du laboratoire CEREFIGE (Université de Lorraine), elle développe ses travaux sur l’accompagnement des managers en entreprise (coaching, mentoring) ainsi que sur les questions épistémologiques relatives au management (stratégie, organisation, RH).

Bibliographie

- Amin, Ash; Cohendet, Patrick (2004). Architectures of knowledge : firms, capabilities, and communities, New York : Oxford University Press, 196 p.

- Antoine, Alain; Koehl, Jacky (2010). « Les concepts réflexifs d’artefacts et d’objets frontières ». Revue internationale de Psychosociologie, vol. XV, n°37 p. 295–306.

- Argyris, Chris; Schön, Donald A. (1978). Organizational learning : a theory of action perspective, Reading, Mass : Addison Wesley.

- Barrand, Jérôme (2009). « Etre agile... le destin de l’entreprise de demain ». L’Expansion Management Review, n° 132, p. 118–129.

- Blanchet, Philippe (2004). « L’identification sociolinguistique des langues et des variétés linguistiques : pour une analyse complexe du processus de catégorisation fonctionnelle ». Modélisations pour l’identification des langues et des variétés dialectales, Paris, France. LIMSI-CNRS et ENST, p. 31-36.

- Blosch, Marcus (2001). « Pragmatism and organizational knowledge management ». Knowledge and Process Management, Vol. 8, N° 1, p. 39-48.

- Bonny, Yves (2004), Sociologie du temps présent Modernité avancée ou postmodernité ?, Paris, Armand Colin, 249 p.

- Borja de Mozota, Brigitte (2001). Design management, Paris, Editions d’Organisation, 338 p.

- Brassac, Christian (2001). « Rédaction coopérative : un phénomène de cognition située et distribuée », dans M. M. de Gaulmyn et A. Rabatel (Eds), Le processus rédactionnel, écrire à plusieurs voix. Paris, L’Harmattan, p. 171–193.

- Brassac, Christian (2004). « Action située et distribuée et analyse du discours : quelques interrogations ». Cahiers de linguistique française, n° 26, p. 251–268.

- Brassac, Christian; Gregori, Nicolas (2003). « Étude clinique d’une activité collaborative : la conception d’un artefact », Le travail humain, vol. 66, n° 26, p. 101-126.

- Brechet, Jean-Pierre; Desreumaux, Alain (1999). « Des théories de la firme aux dynamiques de l’action collective, pour une socio-économie des projets productifs ». Cahiers de recherche du Centre de Recherche en Sciences de Gestion de l’Université de Nantes.

- Brown, John S.; Duguid, Paul (1991).“Organizational learning and communities-of-practice : Toward a unified view of working, learning, and innovation”. Organization Science, Vol. 2, N° 1, p.40–57.

- Carlile, Paul R. (2002). “A pragmatic View of Knowledge and Boundaries : Boundary Objects in New Product Development”. Organization Science, Vol. 13, N° 4, p. 422455

- Carlile, Paul R. (2004). “Transferring, translating, and transforming : An integrative framework for managing knowledge across boundaries”. Organization Science, Vol. 15, N° 5, p. 555568.

- Chouki, Mourad (2014). « La conception des artefacts visuels dans la génération des connaissances », Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, vol. XIX, n°49, p. 97-112.

- Cohendet, Patrick; Gaffard, Jean-Luc (2012). « Coordination, incitation et création de connaissance ». Management International, vol. 16, n° spécial, p. 11-19.

- Cook, Scott D N.; Brown, John S. (1999). “Bridging epistemologies : The generative dance between organizational knowledge and organizational knowing”. Organization Science, Vol. 10, N°4, p. 381–400.

- David, Albert (2002). « La recherche intervention cadre général pour la recherche en management ? », dans A. David, A. Hatchuel et R. Laufer (coord.), Les nouvelles fondations des sciences de gestion, Paris, Vuibert, p. 193-213.

- Degache, Christian (2006). Didactique du plurilinguisme. Travaux sur l’intercompréhension et l’utilisation des technologies pour l’apprentissage des langues. HDR en Sciences du langage, Université Stendhal-Grenoble III.

- Déry, Richard (2013). Les fondements de la gestion des connaissances, Montréal, JFD, 81 p.

- Dewey, John (1916). Democracy and Education, New York : The Free Press, 460 p.

- Dewey, John (1938). Logic : The theory of inquiry, New York : Holt and Company, 513 p.

- Doak, Stephen W. (2008). The Relational Tacit Dimensions of Knowledge used within the Explicit Standardised Processes of Professional Practice in the Irish Forensic Science Laboratory, Newcastle University, 333 p.

- Engeström, Yrjö (1999). “Innovative learning in work teams : Analyzing cycles of knowledge creation in practice”, dans Y. Engeström, R. Miettinen, R. Punamäki-Gitai (Eds.), Perspectives on activity theory. Cambridge University Press. p. 377-404.

- Filliettaz, Laurent; Bronckart, Jean-Paul (2004). « La construction des significations dans l’activité située. L’exemple des rapports entre gestualité et langage en situation de travail », dans C. Moro, R. Rickenmann (Eds), Situation éducative et significations, De Boeck, p. 35–58.

- Geertz, Clifford (1973). The interpretation of cultures : Selected essays, Basic books, 471 p.

- Grosjean, Sylvie (2011). « Actualisation et « mise en scène » de connaissances organisationnelles : ethnographie des réunions de travail ». Recherches qualitatives, vol. 30, n° 1, p. 33–60.

- Grosjean, Sylvie; Groleau, Carole (2013). « L’ethnographie organisationnelle aujourd’hui ». Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, Supplément HS, p. 13–23.

- Hatchuel, Armand; Le Masson, Pascal; Weil, Benoît (2002). « De la gestion des connaissances aux organisations orientées conception ». Revue internationale des sciences sociales, n°171, p. 29–42.

- Heath, C.; Hindmarsh, J. (2002). Analysing Interaction : video, ethnography and situated conduct. In T. May (Ed.), Qualitative research in action, Sage, p. 99-121.

- Jacquier-Roux, Virginie; Paraponaris, Claude (2011). « L’objectif de l’internationalisation de la R&D des firmes : de la circulation au partage de connaissances tacites situées ». Management International, vol. 16, n°1, p. 7583.

- James, William (1907). Pragmatism. The American Library, New York. 122 p.

- Jullien, François (2003). La propension des choses, Paris, Seuil, 319 p.

- Jullien, François (2005). Conférence sur l’efficacité, Paris, PUF, 92 p.

- Jullien, François (2012). L’écart et l’entre. Leçon inaugurale de la chaire sur l’altérité, Paris, Galilée. 91 p.

- Labardin, P. (2012). Les open spaces. L’Etat des entreprises 2012, DRM, p. 126.

- LeBaron, C. (2008). « Video-based methods for research on strategy as practice : Looking at people, places and things. Key note presented at the professional development workshop : Strategy as practice : Methodological challenges », Academy of Management Meeting. Anaheim.

- Le Masson, Paul; Weil, Benoit; Hatchuel, Armand (2006). Les processus d’innovation : Conception innovante et croissance des entreprises, Paris, Hermes Lavoisier, 471 p.

- Licoppe, Christian; Cudicio, Renato; Proulx, Serge‘ (2011). « « Présence connectée » au travail : les usages de la messagerie instantanée, le genre des « questions rapides » et l’économie morale de la « contribution » », ethnographiques.org, n° 23. Disponible en ligne http://www.ethnographiques.org/2011/Licoppe,Cudicio,Proulx

- Lièvre, Pascal; Lecoutre, Marc; Traoré, Mamadou K. (2006). Management de projets : les règles de l’activité à projet. Paris, Hermès science. 256 p.

- Lièvre, Pascal; Rix-Lièvre, Géraldine (2013). « Une ethnographie organisationnelle constructiviste et orientée vers les pratiques situées », Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels. Supplément HS, p. 45–65.

- Lorino, Philippe (2007). « Un défi pour les sciences de gestion : le tournant paradigmatique du modèle de la décision au modèle de l’activité collective ». dans A. C. Martinet. (Ed) Science du Management : Epistémique, Pragmatique et Ethique. Paris, Vuibert, p. 6983.

- Minnich, Elizabeth K. (2005). Transforming knowledge. Philadelphia : Temple University Press, 320 p.

- Nahapiet, Janine.; Ghoshal, Sumantra. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organization advantage”, Academy of Management Review, Vol. 23, N° 2, p. 242266.

- Nicolini, Davide; Gherardi, Sylvia; Yanow, Dvora. (2003). Knowing in organizations : A practice-based approach, ME Sharpe Inc., 273 p.

- Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hiotaka (1995). The knowledge–creating Company, New York, Oxford University Press. 299p.

- Paroutis, Sotirios; Franco, Alberto; Papadopoulos, Thanos (2015). « Visual Interactions with Strategy Tools : Producing Strategic Knowledge in Workshops », British Journal of Management, Vol. 26, Supplement S1, p. S48–S66.

- Peirce, Charles S. (1898/1992). Reasoning and the Logic of Things, Cambridge, Harvard University Press, 312 p.

- Perea, Encarnación C.; Degache, Christian; Pishva, Yasmin (2008). « Intégrer l’intercompréhension à l’université », Langues modernes, n°1, p. 62-74.

- Pham, Tan; Wannenmacher, Delphine; Halford, David; Antoine, Alain (2013). « Les équipes multidisciplinaires : intercompréhension et médiation. Pour une GRH créative », 16ème congrès de l’AGRH, Paris.

- Pham, Tan; Antoine, Alain (2012). « La génération des connaissances au secours du management de projet ? Le cas du système d’informations d’un établissement de santé », Management International, vol.16, N° spécial, p. 75-88.

- Proulx, Jean (1999). Le travail en équipe, Presses de l’Université du Québec, 123 p.

- Rorty, Richard (1979). Philosophy and the Mirror of Nature, NJ, Princeton University Press, 401 p.

- Rorty, Richard (1982). Consequences of Pragmatism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 288 p.

- Sandberg, Jorgen; Tsoukas, Haridimos (2011). “Grasping the logic of practice : Theorizing through practical rationality”, Academy of Management Review, Vol. 36, N° 2, p. 338–360.

- Schegloff, E. A. (1988). « Goffman and the analysis of conversation », dans P. Drew, A. Wootton et coll., Erving Goffman. Exploring the Interaction Order, Boston, Northeastern University Press, p. 89-135

- Shotter, J. (1993). Conversational Realities. Constructing Life through Language, Londres, Sage Publication, 208 p.

- Shrivastava, Paul; Ivanaj, Silvester; Persson, Sybil (2013). “Transdisciplinary Study of Sustainable Enterprise”, Business Strategy and the Environment, Vol. 22, N° 4, p. 230-244.

- Shrivastava Paul; Persson, Sybille (2014). A Theory of Strategy – Learning from China : From Walking to Sailing, M@n@gement, Vol. 17, N°1, p. 38-61.

- Sibony, Daniel (2003). L’entre-deux L’origine en partage, Paris, Seuil, 399 p.

- Smets, M.; Burke, G.; Jarzabkowski, P.; Spee, A. P. (2014). « Charting new territory for organizational ethnography : Insights from a team-based video ethnography », Journal of Organizational Ethnography, Vol. 3, N° 1, p. 10-26.

- Trompette, Pascale; Vinck, Dominique (2009). « Retour sur la notion d’objet-frontière ». Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 3, n°1, p. 5–27.

- Tsoukas, Haridimos (2009). “A dialogical approach to the creation of new knowledge in organizations”. Organization Science, Vol. 20, N° 6, p. 1-17.

- Tsoukas, Haridimos (2003). “Do we really understand tacit knowledge”, dans M. Easterby-Smith & M. A. Lyles (Eds) The Blackwell handbook of organizational learning and knowledge management, Wiley Blackwell, p. 410–427.

- Vinck, Dominique (2009). « De l’objet intermédiaire à l’objet-frontière ». Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 3, n° 1, p. 51–72.

Parties annexes

Biographical notes

Mourad Chouki holds a PhD in Management and is an associate member of the CEREFIGE lab (University of Lorraine, France). His research is focused on knowledge generation, the design of visual artefacts, work teams’ mediation and interactions.

Sybille Persson is a Professor in the Department of Human Resource Management and Organizational Behavior at ICN Business School in Nancy-Metz, France. She holds an “Habilitation à diriger des recherches” and is a full member of the CEREFIGE (University of Lorraine, France). Her work focuses on the accompaniment of company managers (coaching, mentoring) and on epistemological issues on management (strategy, organization, HR).

Parties annexes

Notas biograficas

Mourad Chouki es doctor en Ciencias de Gestión y miembro asociado del laboratorio CEREFIGE (Universidad de Lorena, Francia). Sus principales temas de investigación se centran sobre la generación de conocimientos, la concepción de artefactos visuales, la mediación y las interacciones en el seno de equipos de trabajo.

Sybille PERSSON es profesora en el ICN Business School (Nancy-Metz, Francia) en el seno del departamento de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional. Además, dirige la Escuela de Coaching ICN. Detentora de una habilitación post-doctoral para la dirección de investigaciones (HDR en francés) y miembro titular del laboratorio CEREFIGE (Universidad de Lorena, Francia), Sybille Persson realiza trabajos de investigación sobre temas relacionados con el acompañamiento a directivos y ejecutivos de empresa (coaching, tutorías) así como sobre cuestiones epistemológicas relacionadas con la gestión (Estrategia, Organización, Recursos Humanos).

Liste des figures

FIGURE 1

Meuble en version manuelle

FIGURE 2

Meuble en version sketchup